Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему

мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного

цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации и проанализируйте

её.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора

(рассказчика) по проблеме исходного текста.

Объём сочинения – не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по

данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было

комментариев, то такая работа оценивается в 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Видно, уж прошло то время, когда в письмах содержались целые

философские трактаты. Да и то сказать, ну ладно, если бы заехал куда-нибудь

подальше, ну ладно, если бы заехал на год, на два, а то и всего-то – пятнадцать

дней. Да успеешь ли за пятнадцать дней написать хотя бы два письма? Устоишь ли

от соблазна, сев за неудобный для писания гостиничный столик, не коситься

глазом на телефон, не потянуться к нему рукой, не набрать нужный номер?

Поговорив по телефону, отведя душу, смешно садиться за письма.

Кстати, о гостиничных столиках. Не приходилось ли вам

замечать, что в старых гостиницах (я не говорю, что они лучше новых во всех

других отношениях) едва ли не главным предметом в номере являлся письменный

стол? Даже и зеленое сукно, даже и чернильный прибор на столе. Так и видишь,

что человек оглядится с дороги, разложит вещи, умоется, сядет к столу, чтобы

написать письмо либо записать для себя кое-какие мыслишки. Устроители гостиниц

исходили из того, что каждому постояльцу нужно посидеть за письменным столом, что

ему свойственно за ним сидеть и что без хорошего стола человеку обойтись трудно.

Исчезновение чернильных приборов понятно и оправдано.

Предполагается, что у каждого человека теперь имеется автоматическое перо. Со

временем и сами письменные столы становились все меньше и неприметнее, они

превратились вот именно в столики, они отмирают, как у животного вида

атрофируется какой-нибудь орган, в котором животное перестало нуждаться.

Недавно в одном большом европейском городе, в гостинице, оборудованной по последнему

слову техники и моды нашего века, в совершенно модерной, многоэтажной

полустеклянной гостинице я огляделся в отведенном мне, кстати сказать,

недешевом номере и вовсе не обнаружил никакого стола. Откидывается от стенки

полочка с зеркалом и ящичком явно для дамских туалетных принадлежностей: пудры,

кремов, ресничной туши и прочих вещей. Стола же нет как нет. Так и видишь, что

люди оглядятся с дороги, разберут вещи и… устроители гостиницы исходили,

видимо, из того, что самой нужной, самой привлекательной принадлежностью номера

должна быть, увы, кровать.

Да и выберешь ли в современном городе время, чтобы сесть в

раздумчивости и некоторое время никуда не спешить, не суетиться душой и

посидеть не на краешке стула, а спокойно, основательно, отключившись от всеобщей,

все более завихряющейся, все более убыстряющейся суеты.

Принято считать, что телеграф, телефон, поезда, автомобили и

лайнеры призваны экономить человеку его драгоценное время, высвобождать досуг,

который можно употребить для развития своих духовных способностей. Но произошел

удивительный парадокс. Можем ли мы, положа руку на сердце, сказать, что времени

у каждого из нас, пользующегося услугами техники, больше, чем его было у людей

дотелефонной, дотелеграфной, доавиационной поры? Да боже мой! У каждого, кто

жил тогда в относительном достатке (а мы все живем теперь в относительном

достатке), времени было во много раз больше, хотя каждый тратил тогда на дорогу

из города в город неделю, а то и месяц, вместо наших двух-трех часов.

Говорят, не хватало времени Микеланджело или Бальзаку. Но

ведь им потому его и не хватало, что в сутках только двадцать четыре часа, а в

жизни всего лишь шестьдесят или семьдесят лет. Мы же, дай нам волю, просуетимся

и сорок восемь часов в одни сутки, будем порхать как заведенные из города в

город, с материка на материк, и все не выберем часу, чтобы успокоиться и

сделать что-нибудь неторопливое, основательное, в духе нормальной человеческой

натуры.

Техника сделала могущественными каждое государство в целом и

человечество в целом. Но вот вопрос, сделала ли техника более могучим просто

человека, одного человека, человека как такового? Могуч был библейский Моисей,

выведший свой народ из чужой земли, могуча была Жанна д’Арк из города Орлеана,

могучи были Гарибальди и Рафаэль, Спартак и Шекспир, Бетховен и Петефи,

Лермонтов и Толстой. Да мало ли… Открыватели новых земель, первые полярные

путешественники, великие ваятели, живописцы и поэты, гиганты мысли и духа,

подвижники идеи.

Можем ли мы сказать, что весь наш технический прогресс сделал

человека более могучим именно с этой единственно правильной точки зрения?

Конечно, мощные орудия и приспособления… Но ведь и духовное ничтожество,

трусишка может дернуть за нужный рычажок или нажать нужную кнопку. Пожалуй,

трусишка-то и дернет в первую очередь. (По В.А.Солоухину)*

*Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997) — русский поэт и писатель. В

наследии писателя особое место занимает автобиографическая проза, в которой

автор осмысляет историю России XX-го века.

Домашнее задание

Абажур,

абитуриент, абонемент, абонировать, абсолютный, авангард, авантюра,

авиадиспетчер, авиалайнер, авторалли, авторитарный, авторитетный, агентство,

агитация, агрессия, адаптация, адвокат, адекватный, адъютант, ажиотаж,

академия, акваланг, акварель, аккомпанемент, аккомпаниатор, аккомпанировать,

аккорд, аккордеон, аккуратность, акробатический, аксессуар, аксиома,

акционерный, алгоритм, аллегория, аллергия, альтернатива, алюминиевый,

алюминий, амбиции, амбициозный, амбразура, амфитеатр, анатомия, анекдот,

аннотация, аннулировать, аномалия, анонимный, ансамбль, антагонизм, антенна,

антипатия, антология, антоним, аншлаг, апартаменты, апатичный, апатия,

апелляция, аплодисменты, апогей, аполитичный, апофеоз, аппарат, аппендицит,

аппетит, аппликация, аргумент, ареал, арендатор, арестант, арматура, аромат,

артиллерийский, артиллерия, архаизм, архитектор, арьергард, асимметрия,

ассамблея, ассигнация, ассортимент, ассоциация, асфальт, атеист, атлет,

атмосфера, аттестат, аттракцион, аудитория, афоризм, афористический, аффект,

бадминтон, байдарка, балаган, балкон, баллада, балласт, баллотироваться,

баловать, балюстрада, банальный, барельеф, баррикада, бархат, барьер,

баскетбол, бассейн, бастион, батарея, батискаф, бахрома, бацилла, бегемот,

безапелляционный, безвозмездный, безмолвствовать, безотлагательно, безыскусный,

Беларусь, беллетристика, Белоруссия, бередить, бескомпромиссный,

бескомпромиссный, бескорыстный, беспрекословный, беспрестанно, беспрецедентный,

беспросветный, бессребреник, бесстрастный, бестселлер, бетон, бечёвка,

библиография, бидон, бизнесмен, бинокль, биография, биосфера, биссектриса,

бичевать, благородный, благословение, благословить, благостный,

благотворительный, блеснуть, богатырь, богема, бойкот, бокал, большинство,

бомбардировать, бонапартизм, бордовый, бордюр, браконьер, брезент, брезжить,

бронированный, брошюра, будущее, буффонада, бюллетень

Сочинение о значении союзов

Прочитав предложенный текст, я убедился в справедливости слов известного лингвиста И.Г. Милославского, который писал: «Союзы, будучи служебными словами, т.е. не употребляясь ни самостоятельно, ни в составе словосочетания, остаются все же словами, т.е. имеют не только форму, но и значение». Попробуем разобраться в смысле этой фразы.

Союз — служебная часть речи, использующаяся для связи между собой однородных членов предложения, частей сложного предложения и самостоятельных предложений. Союзы подразделяются на группы по значению, по характеру выражаемых ими отношений.

Например, в предложении 20 встречаю союз «но», передающий значение противопоставления. А в предложении 8 нахожу подчинительный союз «когда», придающий придаточной части сложноподчинённого предложения временное значение.

Таким образом, могу сделать вывод: утверждение лингвиста И.Г. Милославского верно.

Сочинение о местоимении

(Текст по книге М.Н. Ботвинника и др. «Жизнеописания знаменитых греков и римлян» о Демосфене.)

Известный лингвист А.А. Реформатский утверждал: «Местоименные слова — слова вторичные, слова-заместители. Золотым фондом для местоимений являются знаменательные слова, без наличия которых существование местоимений „обесценено“». Попробуем доказать истинность данного суждения.

Местоимения, действительно, являются словами-заместителями самостоятельных слов. Например, в предложениях 2, 3, 8, 20, 22, 23, 24, 26 местоимения он, его замещают существительное Демосфен, в предложении 10 (мальчик — он), 15 (он и его друг — они).

Местоимения не имеют своего лексического значения, а приобретают в речи значение того слова, вместо которого употребляются. Конкретное значение местоимения становится понятным из контекста. Без самостоятельных слов местоимения ничего не значат, они обесцениваются. (В высказывании А.А. Реформатского опущена та часть, где местоимения сравниваются с бумажными деньгами, существование которых оправдано только при наличии золотого запаса).

Местоимения служат для связи предложений в тексте (указанные выше примеры). Они помогают избежать ненужных повторов. Однако необоснованное употребление местоимений может породить двусмысленность. Важно, чтобы было совершенно ясно, какое слово замещено. Поэтому не стоит замещать местоимением, если рядом два существительных одного рода или во множественном числе. Следует учитывать, что возвратное местоимение относится ко всем трём лицам.

Относительные местоимения служат средством связи частей в сложноподчинённом предложении. Например, в предложении 9 (красноречия — которое), 28 (упорство — с которым), что также помогает избежать повторов в речи.

В научной грамматике местоимения не рассматриваются как отдельная часть речи, а соотносятся с самостоятельными частями речи и называются местоименными словами (местоимения-существительные: он, она, оно, они, вы…; местоимения-прилагательные: мой, твой, чей…).

Таким образом, местоимения являются действительно вторичными словами.

Сочинение о богатстве русского языка

Не могу не согласиться с высказыванием К.Г. Паустовского, который посвятил нашему родному языку эти строки: «Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы передать русским словом». Действительно, русский язык принадлежит к числу наиболее развитых и богатейших языков мира. В чем же заключается его богатство?

Богатство любого языка определяется прежде всего богатством словаря. Известный русский учёный В.И. Даль включил в «Словарь живого великорусского языка» более 200 тысяч слов. Важным источником обогащения речи служит синонимия. Наш язык очень богат синонимами — словами, имеющими общее значение и различающимися дополнительными оттенками или стилистической ок­раской. Синонимы привлекают пишущего или говоряще­го тем, что они по­зволяют с предельной точностью выразить мысль. Так, описывая чувства Анны Федотовны, автор использует синонимы «горечь и обида» (предложение № 44), «разговор обеспокоил, удивил, обидел» (предложение № 33), которые помогают писателю более полно и многогранно раскрыть душевное состояние своей героини.

Русский язык обладает и богатейшими словообра­зовательными возможностями. Способы образования слов в русском языке очень разнообразны. Один из наиболее продуктивных способов — это суффиксальный. Возьмём, к примеру, слово «Танечка» из предложения 1. Оно образовано с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса -ечк-, который помогает автору выразить симпатию к героине своего произведения.

Таким образом, русским словом можно не только назвать предметы, явления и действия, но и выразить чувства.

Сочинение о повелительном и условном наклонениях глагола

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания выдающегося русского лингвист Александра Афанасьевича Потебни: «Сходство между наклонением условным и повелительным состоит в том, что оба они… выражают не действительное событие, а идеальное, то есть представляемое существующим только в мысли говорящего».

Сочинение-рассуждение

Смысл высказывания известного лингвиста понимаю так. Если глаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые реально происходили, происходят или будут происходить, то глаголы в условном и повелительном наклонении обозначают действия, желаемые или возможные при определенных условиях.

Так, в предложении 11 нахожу глагол повелительного наклонения, вошедший во фразеологизм «имейте в виду». Он обозначает побуждение к действию того, к кому обращаются с речью.

А в предложениях 13 и 26 встречаю глаголы условного наклонения «пожалели бы» и «видел бы», которые, на мой взгляд, употребляются в значении повелительного наклонения. Собеседники дают друг другу советы, которые, на их взгляд, полезны.

Таким образом, сослагательное и повелительное наклонение очень сходны, так как выражают действия желаемые, а не действительные.

Сочинения о связи лексики и грамматики

1. Известный языковед, доктор филологических наук Г. Степанов писал: «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают». Попробуем порассуждать на эту тему.

Словарь, словарный состав языка иначе называется лексикой. Каждое слово называет либо предмет, либо действие, либо признак и т.д. Русский язык очень богатый, яркий и образный. Одним из средств выразительности является метафора. Метафора — это употребление слова в переносном значении. Например, в предложении 2 есть метафора «декабристы — сердце русской истории». Благодаря использованию этого изобразительно-выразительного языкового средства автор создаёт яркий, запоминающийся образ.

Грамматика — раздел науки о языке, который включает морфологию и синтаксис. Предметом изучения синтаксиса являются словосочетания, предложения, слова, грамматически, не связанные с членами предложения. Одним из таких грамматических явлений является обращение. Например, в предложении 20 употреблено обращение «Саня». С помощью именно такой формы не просто называется человек по имени, но и выражается отношение к нему — приятельское, дружелюбное, близкое. Обращение на письме выделяется запятой или восклицательным знаком.

Таким образом, мы доказали, что с помощью слов человек выражает свои мысли, то, о чём он думает, с помощью грамматики — как он относится к этому, как он думает.

2. «Словарь языка свидетельствует, о чём думают люди, а грамматика — как они думают», — утверждал известный лингвист Г. Степанов. Я разделяю его мнение и попробую доказать правоту данного высказывания.

Под словарём языка Г. Степанов имел в виду лексику. В разделе лексика изучается словарный состав языка, с помощью которого люди называют предметы, явления, действия, выражают своё мнение, отношение к окружающему. Чем больше слов знает человек, тем богаче его речь, тем точнее он может выразить свои мысли, то есть «словарь языка свидетельствует, о чём думают люди». Например, в предложении 4 автор с помощью сравнения показывает, как учитель любит русскую классику, как он старается передать это своим ученикам, с какой интонацией он постоянно произносил слова: «Мы изучаем литературу!»

Грамматика — это раздел науки о языке, в котором изучаются свойства слов, их изменение, соединение в словосочетания и предложения. Грамматика объединяет морфологию и синтаксис. Знание грамматических правил помогает человеку правильно и ясно излагать мысли. Например, в предложении 48 с помощью тире присоединяется распространённое приложение — расшифровка аббревиатуры ЛЮРС («Любители русской словесности»).

Таким образом, большой словарный запас и знание грамматических правил, а также лексических значений слов помогают человеку точно и ясно выражать свои мысли, делают его речь богаче и ярче. Это подтверждает истинность тезиса Г. Степанова.

Автор: Татьяна Моржева

ТемаÑиÑеÑкое напÑавление: ÐÑеÑÑÑпление и Ðаказание â веÑÐ½Ð°Ñ Ñема

ÐеÑеÑ, за окном Ñже ÑÑемнело, Ñ ÑижÑ, ÑкÑÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð¼, и в пÑоизволÑном поÑÑдке Ð½Ð°Ð¶Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÐ¸ пÑлÑÑа в надежде найÑи ÑÑо-нибÑÐ´Ñ Ð¸Ð½ÑеÑеÑное на Ñелевидение. Ðое внимание пÑивлекла пеÑедаÑа âÐовоÑÑиâ. РпÑÑмом ÑÑиÑе показÑвали ÑÑдебное заÑедание по Ð´ÐµÐ»Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ мÑжÑинÑ, ÑбивÑего на маÑине Ñебенка, коÑоÑÑй пеÑеезжал доÑÐ¾Ð³Ñ Ð½Ð° велоÑипеде в неположенном меÑÑе. Рв ÑÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ Ñ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð»Ð°ÑÑ Ð²Ð¾Ð¿ÑоÑом: âÐÑжно ли бÑÑÑ Ð¼Ð¸Ð»Ð¾ÑеÑднÑм к пÑеÑÑÑпникам?â

ÐÑеÑÑÑпник — ÑÑо Ñеловек, коÑоÑÑй, как пÑавило, ÑовеÑÑил обÑеÑÑвенно опаÑное деÑние. ÐбÑеÑÑво Ñ Ð¾ÑеÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð½Ð°Ð´ Ñакими лÑдÑми вÑегда веÑÑилоÑÑ Ð¿ÑавоÑÑдие, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð·Ð° Ð¸Ñ Ð¿ÑоÑÑÑпок поÑледовало наказание. Ðднако не вÑегда можно ÑоÑно ÑказаÑÑ, ÑÑо именно побÑдило к ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¿ÑеÑÑÑÐ¿Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð´ÐµÐ¹ÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¸ какие поÑледÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð±ÑдÑÑ.

ÐбÑаÑимÑÑ Ðº повеÑÑи Ðвана СеÑгеевиÑа ТÑÑгенева âÐÑмÑâ. ÐеÑаÑим — немой мÑжÑина, ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ð´Ð²Ð¾Ñником. ÐÑдÑÑи ÑлÑгой ÑÑаÑой баÑÑни, он ÑÐ¾Ð¿Ð¸Ñ ÑобакÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð±Ñла ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ñеданна. С одной ÑÑоÑонÑ, можно заÑвиÑÑ, ÑÑо геÑой ÑÑал пÑеÑÑÑпником, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо лиÑил жизни живое ÑÑÑеÑÑво. Ðднако, Ñ Ð´ÑÑгой ÑÑоÑонÑ, ÐеÑаÑим жил в Ñакое вÑемÑ, когда он пÑоÑÑо не мог оÑлÑÑаÑÑÑÑ Ð±Ð°ÑÑнÑ. Так, можно бÑÑÑ Ð¼Ð¸Ð»Ð¾ÑеÑднÑми к ÐеÑаÑимÑ, поÑколÑÐºÑ Ð¾Ð½ никак не Ñмог Ð±Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑпиÑÑ Ð¿Ð¾-дÑÑгомÑ, Ñ Ð¾ÑÑ Ð¸ оÑÐµÐ½Ñ ÑилÑно ÑÑого Ñ Ð¾Ñел. Ðак и некоÑоÑÑе лÑди, геÑой ÑÑановиÑÑÑ Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð»Ñником обÑÑоÑÑелÑÑÑв.

Я дÑмаÑ, ÑÑо еÑли пÑеÑÑÑпник оÑноÑиÑÑÑ Ðº ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¼Ñ Ð´ÐµÑÐ½Ð¸Ñ Ñ Ð»Ð°Ð´Ð½Ð¾ÐºÑовно, не Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¸ не пÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð²Ð¸Ð½Ñ, Ñо на ÑÐ°ÐºÐ¸Ñ Ð»Ñдей не ÑÑÐ¾Ð¸Ñ ÑÑаÑиÑÑ Ñвое вÑемÑ, ÑоÑÑÑадание. ÐÑÑÑе ÑледÑÐµÑ Ð¿ÑоÑвиÑÑ Ð¼Ð¸Ð»Ð¾ÑеÑдие и ÑоÑÑÑадание к Ñем, кÑо пÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑ Ð²Ð¸Ð½Ñ Ð¸ ÑаÑкаиваеÑÑÑ Ð² ÑодеÑнном. ХоÑÑÑ Ð²ÑÑаÑÑ Ð½Ð° âпÑавилÑнÑйâ пÑÑÑ, но не понимаÑÑ, как до него дойÑи.

ÐапÑимеÑ, в Ñомане ФедоÑа ÐÐ¸Ñ Ð°Ð¹Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ñа ÐоÑÑоевÑкого âÐÑеÑÑÑпление и наказаниеâ Родион РаÑколÑников ÑÐ±Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ Ð´Ð²ÑÑ Ñеловек, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¿ÑовеÑиÑÑ ÑобÑÑвеннÑÑ ÑеоÑиÑ. ÐÑкоÑе он пожалел об ÑÑом, его моÑалÑное ÑоÑÑоÑние ÑÑ ÑдÑаеÑÑÑ Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñм днем, он наÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ ÑÑ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑ Ñ Ñма. ÐоÑле ÑÑÑаÑного Ñна, в коÑоÑом ÑÑаÑÑÑ Ð°, ÑбиÑÐ°Ñ Ð¸Ð¼, оказÑваеÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ð¹, РаÑколÑников в полÑбÑедовом ÑоÑÑоÑнии пÑизнаеÑÑÑ Ð² Ñвоем деÑнии Соне ÐаÑмеладовой. Ðднако геÑÐ¾Ð¸Ð½Ñ Ð½Ðµ Ñвидела в нем пÑеÑÑÑпника, она пÑоÑвлÑла забоÑÑ, поддеÑжкÑ, ÑоÑÑÑадание по оÑноÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ðº РодионÑ. Ð¡Ð¾Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð° вÑкаÑабкаÑÑÑÑ Ð³ÐµÑоÑ, поÑÑавила его на пÑÑÑ Ð¸ÑпÑавлениÑ. ÐейÑÑвиÑелÑно, многие не обÑаÑаÑÑ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° пÑоÑлÑе пÑоÑÑÑпки Ñеловека, они понимаÑÑ Ð¸Ñ ÑÑжелÑÑ Ð½Ð¾ÑÑ, помогаÑÑ Ñ Ð½ÐµÐ¹ ÑпÑавиÑÑÑÑ

Таким обÑазом, в некоÑоÑÑÑ ÑлÑÑаÑÑ Ð»Ñди вÑе же могÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð¼Ð¸Ð»Ð¾ÑеÑднÑми к пÑеÑÑÑпникам. ÐÑегда возможно найÑи пÑиÑинÑ, ÑÑÐ¾Ð±Ñ Ð¿ÑоÑвиÑÑ ÑниÑÑ Ð¾Ð´Ð¸ÑелÑноÑÑÑ Ðº ÑеловекÑ, коÑоÑÑй ÑоÑел Ñ âпÑавилÑногоâ пÑÑи.

ÐдÑавÑÑвÑйÑе, Ðнна!

ÐÑ Ð½Ð°Ð¿Ð¸Ñали ÑоÑинение, ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑее заданной Ñеме, Ð´Ð»Ñ Ð°ÑгÑменÑаÑии ÑÑмели пÑивлеÑÑ Ð»Ð¸ÑеÑаÑÑÑнÑй маÑеÑиал. Ðднако логика ÑаÑÑÑÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ±ÐµÐ·ÑпÑеÑна.

Ð ÑооÑвеÑÑÑвии Ñ ÐºÑиÑеÑиÑми пÑовеÑки иÑогового ÑоÑÐ¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð°Ñа ÑабоÑа оÑениваеÑÑÑ ÑледÑÑÑим обÑазом.

Ð1 (ÑооÑвеÑÑÑвие Ñеме) + 1 балл.

Ð 2 (налиÑие лиÑеÑаÑÑÑного аÑгÑменÑа) + 1 балл.

Ðнализ пÑоизведений вÑполнен на повеÑÑ Ð½Ð¾ÑÑном ÑÑовне.

ÐеÑвÑй пÑÐ¸Ð¼ÐµÑ Ð½Ðµ заÑÑен, поÑколÑÐºÑ ÑбийÑÑво Ñобаки не ÑвлÑеÑÑÑ Ð¾Ð±ÑеÑÑвенно опаÑнÑм деÑнием и, ÑледоваÑелÑно, не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑаÑÑмаÑÑиваÑÑÑÑ Ð² одном ÑÑÐ´Ñ Ñ ÑбийÑÑвом ÑÑаÑÑÑ Ð¸.

С одной ÑÑоÑонÑ, можно заÑвиÑÑ, ÑÑо геÑой ÑÑал пÑеÑÑÑпником, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо лиÑил жизни живое ÑÑÑеÑÑво.

ÐÑо не пÑеÑÑÑпление Ñ ÑоÑки зÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½Ð¾Ð´Ð°ÑелÑÑÑва ÑÐµÑ Ð»ÐµÑ.

Ð3 (логика и композиÑиÑ) + 1 балл

ÐÑ Ð¸ÑполÑзовали во вÑÑÑплении оÑвлекаÑÑий пÑием, коÑоÑÑй пÑедÑÑавлÑеÑÑÑ Ð½ÐµÑмеÑÑнÑм. Ð£Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¾ пледе, о Ñелевидении ÑбиваÑÑ ÑиÑаÑÐµÐ»Ñ Ñ ÑолкÑ, не наÑÑÑаиваÑÑ Ð½Ð° поÑледÑÑÑее ÑаÑÑÑждение о пÑеÑÑÑпноÑÑи. Упоминание о Ñебенке, коÑоÑого Ñбил авÑомобилÑ, в далÑнейÑем не полÑÑÐ°ÐµÑ Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑазвиÑиÑ, ÑÑÐ¾Ñ ÑÑÐ¶ÐµÑ Ð¿ÑоÑÑо повиÑÐ°ÐµÑ Ð² воздÑÑ Ðµ, наÑÑÑÐ°Ñ Ñем ÑамÑм Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÐºÑ Ð²Ð°Ñего ÑоÑинениÑ.

ÐÑибки:

ÐейÑÑвиÑелÑно, многие не обÑаÑаÑÑ Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð° пÑоÑлÑе пÑоÑÑÑпки Ñеловека, они понимаÑÑ Ð¸Ñ ÑÑжелÑÑ Ð½Ð¾ÑÑ, помогаÑÑ Ñ Ð½ÐµÐ¹ ÑпÑавиÑÑÑÑ

ÐÑкажение ÑакÑов. Ð¡Ð¾Ð½Ñ ÐаÑмеладова обÑаÑала внимание на пÑеÑÑÑпление РаÑколÑникова.

ÐÑеÑÑÑпник — ÑÑо Ñеловек, коÑоÑÑй, как пÑавило, ÑовеÑÑил обÑеÑÑвенно опаÑное деÑние.

Ркак еÑе можно Ð¾Ñ Ð°ÑакÑеÑизоваÑÑ Ð¿ÑеÑÑÑпника? ÐÐ²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑÐ¸Ñ «ÐºÐ°Ðº пÑавило» ÑпоÑÑеблена некоÑÑекÑно.

Ðднако не вÑегда можно ÑоÑно ÑказаÑÑ, ÑÑо именно побÑдило к ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¿ÑеÑÑÑÐ¿Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð´ÐµÐ¹ÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¸ какие поÑледÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð±ÑдÑÑ.

ФÑаза нелогиÑнаÑ. ÐÑ Ñого, ÑÑо поÑледÑÑÐ²Ð¸Ñ Ð¿ÑеÑÑÑÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½ÐµÐ¿ÑедÑказÑемÑ, а его пÑиÑÐ¸Ð½Ñ Ð½ÐµÐ¸Ð·Ð²ÐµÑÑнÑ, оно не пеÑеÑÑÐ°ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¿ÑеÑÑÑплением.

Так, можно бÑÑÑ Ð¼Ð¸Ð»Ð¾ÑеÑднÑми к ÐеÑаÑимÑ, поÑколÑÐºÑ Ð¾Ð½ никак не Ñмог Ð±Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑпиÑÑ Ð¿Ð¾-дÑÑгомÑ, Ñ Ð¾ÑÑ Ð¸ оÑÐµÐ½Ñ ÑилÑно ÑÑого Ñ Ð¾Ñел.

СвÑзоÑное наÑеÑие ÑпоÑÑеблено некоÑÑекÑно, наÑÑÑÐ°ÐµÑ Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÐºÑ ÑаÑÑÑждениÑ. ÐÑавилÑÐ½Ð°Ñ ÑвÑзоÑÐ½Ð°Ñ ÑÑаза: Ð²Ð¾Ñ Ð¿Ð¾ÑÐµÐ¼Ñ …

ÐÑдÑÑи ÑлÑгой ÑÑаÑой баÑÑни, он ÑÐ¾Ð¿Ð¸Ñ ÑобакÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð±Ñла ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ñеданна.

ÐаÑÑÑение пÑиÑинно-ÑледÑÑвеннÑÑ ÑвÑзей. Ðз ваÑей ÑÑÐ°Ð·Ñ ÑледÑеÑ, ÑÑо вÑе ÑлÑги ÑÑаÑÑÑ Ð±Ð°ÑÑÐ½Ñ ÑопÑÑ Ñобак.

Ð 4 (ÑеÑÑ)+ 1 балл

ÐбоÑнование

ÐеÑеÑ, за окном Ñже ÑÑемнело, Ñ ÑижÑ, ÑкÑÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð¼, и в пÑоизволÑном поÑÑдке Ð½Ð°Ð¶Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÐ¸ пÑлÑÑа в надежде найÑи ÑÑо-нибÑÐ´Ñ Ð¸Ð½ÑеÑеÑное на Ñелевидение.

ТоÑнее: по ÑелевизоÑÑ.

ÐÑдÑÑи ÑлÑгой ÑÑаÑой баÑÑни, он ÑÐ¾Ð¿Ð¸Ñ ÑобакÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð±Ñла ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ñеданна.

Ðогда Ð²Ñ Ð²ÑбиÑаеÑе Ð´Ð»Ñ Ð¾Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð´ÐµÐ¹ÑÑвий пеÑÑонажа глаголÑнÑе ÑоÑÐ¼Ñ Ð½Ð°ÑÑоÑÑего вÑемени неÑовеÑÑенного вида, Ð²Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑеÑкиваеÑе многокÑаÑноÑÑÑ, повÑоÑÑемоÑÑÑ, ÑегÑлÑÑноÑÑÑ Ð´ÐµÐ¹ÑÑвий. ÐолÑÑаеÑÑÑ, ÐеÑаÑим поÑÑоÑнно ÑÐ¾Ð¿Ð¸Ñ ÑобакÑ, ÑÑаза ÑÑановиÑÑÑ Ð±ÐµÑÑмÑÑленной.

Ðак и некоÑоÑÑе лÑди, геÑой ÑÑановиÑÑÑ Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð»Ñником обÑÑоÑÑелÑÑÑв.

ÐÑавилÑно: заложником обÑÑоÑÑелÑÑÑв.

Ð¡Ð¾Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð»Ð° вÑкаÑабкаÑÑÑÑ Ð³ÐµÑоÑ, поÑÑавила его на пÑÑÑ Ð¸ÑпÑавлениÑ.

РазговоÑное Ñлово.

ÐеÑаÑим — немой мÑжÑина, ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ð´Ð²Ð¾Ñником.

Ðн не «ÑабоÑÐ°ÐµÑ Ð´Ð²Ð¾Ñником», а ÑлÑÐ¶Ð¸Ñ ÑлÑÐ¶Ð¸Ñ ÐºÑепоÑÑнÑм Ñ Ð¿Ð¾Ð¼ÐµÑиÑÑ. Ð¢Ð¾Ñ ÑакÑ, ÑÑо ÐеÑаÑим немой, Ð¸Ð¼ÐµÐµÑ ÐºÐ°ÐºÐ¾Ðµ-Ñо знаÑение в аÑпекÑе ÑаÑÑмаÑÑиваемой ÑемÑ? ÐеÑ. ÐнаÑиÑ, и ÑпоминаÑÑ Ð¾Ð± ÑÑом не ÑÑоиÑ.

Ð5 (гÑамоÑноÑÑÑ) + 1 балл, вÑего допÑÑено оÑибок: 5

ÐÑибки

ÐÑÑогÑаÑиÑ

ÐеÑеÑ, за окном Ñже ÑÑемнело, Ñ ÑижÑ, ÑкÑÑÐ°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð¼, и в пÑоизволÑном поÑÑдке Ð½Ð°Ð¶Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÐ¸ пÑлÑÑа в надежде найÑи ÑÑо-нибÑÐ´Ñ Ð¸Ð½ÑеÑеÑное на Ñелевидение.

на ÑелевиденÐÐ

ÐÑдÑÑи ÑлÑгой ÑÑаÑой баÑÑни, он ÑÐ¾Ð¿Ð¸Ñ ÑобакÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð±Ñла ÐµÐ¼Ñ Ð¿Ñеданна.

коÑÑекÑно: пÑедаÐа, Ñ.к. еÑÑÑ Ð·Ð°Ð²Ð¸Ñимое Ñлово — емÑ, оно ÑказÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð½Ð° пÑинадлежноÑÑÑ Ð»ÐµÐºÑÐµÐ¼Ñ «Ð¿Ñедана» к кÑаÑким ÑÑÑадаÑелÑнÑм пÑиÑаÑÑиÑм.

ÐÑнкÑÑаÑиÑ

Так, можно бÑÑÑ Ð¼Ð¸Ð»Ð¾ÑеÑднÑми к ÐеÑаÑимÑ, поÑколÑÐºÑ Ð¾Ð½ никак не Ñмог Ð±Ñ Ð¿Ð¾ÑÑÑпиÑÑ Ð¿Ð¾-дÑÑгомÑ, Ñ Ð¾ÑÑ Ð¸ оÑÐµÐ½Ñ ÑилÑно ÑÑого Ñ Ð¾Ñел.

ÐÑо не вводное Ñлово (нелÑÐ·Ñ Ð·Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸ÑÑ Ð½Ð° «Ð½Ð°Ð¿Ñимеѻ), запÑÑÐ°Ñ Ð½Ðµ нÑжна.

ÐÑаммаÑика

ÐÑкоÑе он пожалел об ÑÑом, его моÑалÑное ÑоÑÑоÑние ÑÑ ÑдÑаеÑÑÑ Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñм днем, он наÑÐ¸Ð½Ð°ÐµÑ ÑÑ Ð¾Ð´Ð¸ÑÑ Ñ Ñма.

ÐаÑÑÑение видо-вÑеменной ÑооÑнеÑенноÑÑи глаголÑнÑÑ ÑоÑм.

ХоÑÑÑ Ð²ÑÑаÑÑ Ð½Ð° âпÑавилÑнÑйâ пÑÑÑ, но не понимаÑÑ, как до него дойÑи.

РпÑедложении оÑÑÑÑÑÑвÑÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð»ÐµÐ¶Ð°Ñее, ÑÑо ÑвлÑеÑÑÑ Ð³ÑаммаÑиÑеÑкой оÑибкой.

ÐбÑий вÑвод по ÑабоÑе

ÐÑак, Ðнна, ваÑе ÑоÑинение оÑениваеÑÑÑ Ð½Ð° «заÑеÑ», однако ÑледÑÐµÑ ÑÑаÑелÑно поÑабоÑаÑÑ Ð½Ð°Ð´ логикой. ÐÑÐ¾Ñ ÐºÑиÑеÑий на гÑани обнÑлениÑ.

УдаÑи!

ПРОБА ПЕРА: Учимся писать сочинения – рассуждения в рамках подготовки к написанию итогового сочинения и сочинения – рассуждения в формате ОГЭ (9.3). 6 класс

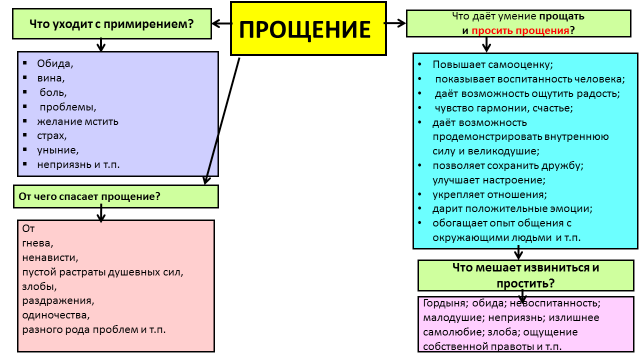

Домашнее задание: Как Вы понимаете значение слова ПРОЩЕНИЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Как научиться прощать обиды?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение – Что такое прощение? Аргументируя свой тезис, приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста (стихотворение «Прощёное Воскресение» А.Д.Дементьева) , а второй – из Вашего жизненного опыта.

Рекомендации по написанию сочинения – рассуждения на тему «Что такое прощение? Как научиться прощать обиды?» (По стихотворению А.Д.Дементьева «Прощёное Воскресение»).

Структура сочинения — рассуждения:

· Первый абзац: ВСТУПЛЕНИЕ. ТЕЗИС (посвящен определению слова)

· Второй абзац: КОММЕНТАРИЙ К ТЕЗИСУ (можно не выделять в отдельный абзац)

· Третий и четвертый абзацы: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. АРГУМЕНТЫ (1 аргумент из жизни, 1 аргумент из жизни или литературы)

· Пятый абзац: ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОД.

Итого: должно быть 4-5 абзацев. Если объединяете комментарий с определением, то 4, если пишете отдельно -5.

Алгоритм действий и справочные материалы по написанию – сочинения – рассуждения

1. Первый абзац: ВСТУПЛЕНИЕ. ТЕЗИС (посвящен определению слова) — Что такое прощение?

Возможное начало сочинения: Прощение… Что такое прощение?.. В моём понимании, прощение –это …

ИЛИ: Прощение… Что же такое прощение?.. По словарю Д. Н. Ушакова, прощение – значит простить, проявить снисходительность, снять с кого-чего-нибудь вину за что-нибудь, не поставить кому-чему-нибудь в вину чего-нибудь, извинить, освободить, избавить кого-нибудь от обязательств. В моём понимании, прощение – это…

Примечание: ПРОЩЕ’НИЕ, я, мн. нет, ср. 1. Действие по глаг. простить в 1 и 2 знач. — прощать (книжн.). П. грехов. П. обид. П. долга. 2. Помилование, отмена наказания за какую-н. вину, за какой-н. проступок. Просить прощения. Заслужить п. ◊ Прошу прощенья или прощенья просим! — устар. формула прощания.

И

2. Второй абзац: КОММЕНТАРИЙ К ТЕЗИСУ (можно не выделять в отдельный абзац) — ответ на вопрос (тезис сочинения-рассуждения): Как научиться прощать обиды?»

3. Третий и четвертый абзацы: ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. АРГУМЕНТЫ (1 аргумент из текста – стихотворения А.Д.Дементьева «Прощёное Воскресение», 1 аргумент из жизни или литературы)

А.Д.Дементьев. «Прощёное Воскресение»

Прощаю всех, кого простить нельзя.

Кто клеветой мостил мои дороги.

Господь учил: “Не будьте к близким строги.

Вас все равно помирит всех земля”.

Прощаю тех, кто добрые слова

Мне говорил, не веря в них нисколько.

И все-таки, как ни было мне горько,

Доверчивость моя была права.

Прощаю всех я, кто желал мне зла.

Но местью душу я свою не тешил.

Поскольку в битвах тоже не безгрешен.

Кого-то и моя нашла стрела. 1992 г.

Примечание: В качестве второго аргумента можно использовать «Притчу о прощении»

Как-то два друга шли по пустыне много дней. Однажды они поспорили, и один из них сгоряча дал пощечину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощёчину».

Друзья продолжали молча идти по пустыне и через несколько дней нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, который получил пощечину, едва не утонул, но друг его спас. Когда тонувший пришел в себя, то высек на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь».

Тот, который дал ему пощёчину, а потом спас жизнь, спросил:

— Почему, когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне?

И друг ответил:

— Когда кто-либо нас обижает, мы должны записать случившееся на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо делает нам что-то хорошее, мы должны высечь это на камне, чтобы никакой ветер не смог стереть написанное.

Научись писать обиды на песке и высекать радости на камне.

4. Пятый абзац: ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ВЫВОД. Вывод должен быть логически связан с предыдущим изложением и не должен противоречить по смыслу тезису и аргументам.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. ЦИТАТЫ со словом «ПРОЩЕНИЕ»

Прощение врагов — прекрасный подвиг; но есть подвиг ещё более прекрасный, ещё более человеческий — это понимание врагов, потому что понимание — разом прощение, оправдание, примирение. (Александр Иванович Герцен (1812–1870) — русский писатель)

Мы приступаем к делу важному и решительному. Как христиане, как русские люди помолимся Господу Богу о помощи и примиримся друг с другом. Это будет хорошо, это по-русски, это необходимо. (Александр Васильевич Суворов (1730–1800) — русский полководец)

С юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных. (Александр Васильевич Суворов (1730–1800) — русский полководец)

Всегда следует прощать: раскаявшегося — ради него, нераскаявшегося — ради себя. (Мария фон Эбнер-Эшенбах (1830–1916) — австрийская писательница)

Самое лучшее, что вы можете дать своему врагу — прощение; оппоненту — терпимость; другу — ваше сердце; ребёнку — хороший пример; отцу — уважение; матери — поведение, благодаря которому она будет гордиться вами; себе — уважение. (Эмиль Мейерсон (1859–1933) — французский философ)

Люди строят отношения между собой на законе, ибо не хватает любви: обидел — проси прощения. Мы просим прощения, толкнув кого-то, чтобы не утратить внимания к собственной душе и другому человеку. (Павел Анатольевич Адельгейм (1938–2013) — священник Русской православной церкви)

Не прощая ошибку, ты совершаешь ошибку сам. Прощая подлость, ты помогаешь совершить другую. А глупость вообще не требует прощения. Она, как ветер, не зависит ни от чего. Её надо принимать такую, как есть, и, защищаясь от её вреда, искать в ней пользу. (Стас Янович Янковский (род. в 1958) — российский информатик)

Самая благородная и сладкая месть — это прощение. (Пьер Буаст (1765–1824) — французский лексикограф)

Сердце матери — это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. (Оноре де Бальзак (1799–1850) — известный французский писатель)

В каком-то смысле я умираю в бесплодии. Тем не менее, это странным образом уживается во мне с благодарностью за жизнь и, что ещё удивительней, с надеждой на прощение. (Сергей Иосифович Фудель (1901–1977) — православный богослов)

2. Народная мудрость – русские пословицы:

1.Повинную голову меч не сечёт.

2. Есть слёзы – есть и совесть.

3. Упавшего не считай за пропавшего.

4. Кайся, да опять за старое не принимайся.

5. Кто старое помянет, тому глаз вон.

6. Тому тяжело, кто помнит зло.

7. Была вина, да прощена.

8. Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается.

Ответы на вопросы учебника «Литература» 5 класс, 1 часть, Коровина, страницы 224-225

Смотрите также:

Ответы на вопросы учебника к рассказу И. Тургенева «Муму».

Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму». Против чего он направлен».

Литература и изобразительное искусство

Рассмотрите иллюстрации к рассказу в учебнике. Чем они интересны? Подготовьте и вы иллюстрацию или описание рисунка к рассказу.

В учебнике мы видим пять иллюстраций разных художников.

Первая — это картина Трутовского «Благодетельница». На ней показана типичная барыня в окружении приживалок. Мы видим, как они лебезят перед барыней.

Вторая — иллюстрация Боклевского. На ней показан дворник Герасим, у ног которого вьётся собачка. Эта иллюстрация интересна тем, как художник изобразил Герасима — высокого, могучего и серьёзного.

Третья — иллюстрация Пчелко. На ней показана встреча барыни и Муму. Она интересна изображением барыни, сухой властной старухи, которую окружили раскрывшие рты приживалки.

Четвёртая — иллюстрация Бойма. На ней показана сцена прощания Герасима в трактире. Она интересна трогательным печальным выражением лица Герасима.

Пятая и последняя иллюстрация — художника Табурина. На ней показан Герасим в лодке, готовый утопить Муму. Выражение его лица почти грозное, он испытывает необычайное душевное волнение.

Описание рисунка к рассказу «Муму»

Я бы хотела нарисовать тот самый момент, когда Герасим спас собачку из реки.

Он шёл вдоль берега и увидел возле берега маленькую собачонку, чёрную с белыми пятнами. Она беспомощно барахталась в воде, не имея сил выбраться на берег. Собачка была мокрая и жалкая.

Герасим протягивает к ней руки, а собачка доверчиво даёт себя взять.

Творческое задание

Почему Герасим ушёл в деревню? Что хотел сказать читателям Тургенев (выразить сочувствие, протест против своеволия помещиков, силу характера и чувство достоинства героя)? Подготовьте рассуждение на эту тему.

Рассуждение на тему «Почему Герасим ушёл в деревню», 5 класс

Герой рассказа Тургенева «Муму» дворник Герасим вырос в деревне. Он был крепостным и слово барыни для него всегда было законом. Он даже не мог представить себе, как можно ослушаться приказа барыни, пока не встретил Муму.

Герасим трогательно привязался к маленькой собачке, полюбил её всей своей богатырской крестьянской душой. И первое непослушание он проявил как раз из-за Муму. Барыня потребовала, чтобы собачки не было в доме, и тогда Герасим стал прятать её в своей каморке, зажимая ей пасть, чтобы Муму не лаяла.

Это уже был маленький подвиг, ведь Герасим ослушался барыню.

Но та не унималась и потребовала уничтожить собаку. Герасим пообещал это сделать сам и, простившись, утопил свою любовь.

В его сердце всё перевернулось. Он не смог оставаться в доме, в котором всё напоминало ему о Муму, и ушёл в деревню. Ушёл тайно, ничего никому не сказав.

Это был его маленький протест, маленький бунт, единственное проявление свободомыслия, на которое он отважился. Он шёл «с несокрушимой отвагой, с отчаянной и радостной решимостью», и в этих словах автора мы видим всю глубину чувств, которые переполняли Герасима.

Он не просто убежал, он почти освободился. А освободившись, ощутил радость и пьянящее чувство свободы. Он наконец-то ощутил себя человеком, достойным уважения, достойным иметь своё мнение и не бояться его высказывать.

Я считаю, что поступок Герасима был прежде всего протестом против своеволия помещиков. А осмелившись на протест, Герасим обрёл и чувство собственного достоинства.

Фонохрестоматия

1. Как актёр читает первые строки повести, рассказывающие о старом доме с покосившимися балконами и о судьбе её хозяйки? Что он хочет сказать о судьбе старой барыни? Соответствует ли музыка, сопровождающая чтение, характеру повествования?

Актёр читает эти строки спокойно, тихо, без сочувствия. Он просто рассказывает о старости, которая настигла барыню, о том, что она осталась одна, и доживала свои дни в скуке. Барыня не знала радости в жизни и поэтому не любила людей.

Эти строки сопровождает тихая, патриархальная, грустная мелодия. Она соответствует характеру повествования.

2. Как меняется интонация актёра, когда он рассказывает о Герасиме? Как актёр передаёт отношение автора к герою произведения?

Про Герасима актёр рассказывает доверительно, выделяя слова, которые передают отношение автора к герою.

3. Какие новые краски, тона находит чтец для того, чтобы передать нам душевное состояние Герасима, ухаживающего за щенком?

Герасим трогательно заботиться за щенком, и актёр передаёт это мягким голосом, почти нежным. Это относится и к заботам Герасима, и к описанию щенка. Говоря о смехе Герасима, актёр сам смеётся.

4. Каково отношение автора и актёра к приживалкам? Как это выражено в чтении актёра?

Автор жалеет приживалок, ведь они такие же подневольные люди, которые боятся рассердить барыню неудачным словом.

Актёр показывает, как робко приживалка мямлит в ответ на вопрос барыни о собаке, заикается. Они заискивают перед барыней и восклицают «Ах!»