Диагностическая работа №1 статград ОГЭ 2022 по русскому языку 9 класс задания и ответы для вариантов РЯ2190201 и РЯ2190202. Официальная дата проведения работы: 02.12.2021 (2 декабря 2021 год).

Скачать варианты РЯ2190201-РЯ2190202

Все ответы (решения) и задания (без водяного знака): скачать

Работа состоит из трёх частей, включающих в себя 9 заданий. На выполнение работы по русскому языку отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Тренировочные варианты статград РЯ2190201 РЯ2190202 ОГЭ 2022 по русскому языку 9 класс:

Сложные задания и ответы с 1 варианта:

1)Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения – не менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.

2)Синтаксический анализ. Прочитайте текст. (1)Солнечное затмение – астрономическое явление, во время которого земля, луна и солнце выстраиваются в одну линию. (2)Когда оно наступает, Луна закрывает (затмевает) полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле. (3)На протяжении тысячелетий людям казалось, что солнечные затмения – это божья кара, внушающая страх и благоговейный трепет. (4)Если бы полные солнечные затмения были видимы в каждой местности достаточно часто, к ним привыкли бы так же быстро, как и к изменениям фазы Луны. (5)Но далеко не каждому поколению местных жителей удаётся увидеть их хотя бы раз, потому что встречаются они довольно редко.

Укажите варианты ответов, в которых даны верные утверждения. Запишите номера ответов.

- 1) В первой части предложения 1 составное именное сказуемое.

- 2) Грамматическая основа во второй части предложения 2 – Солнце закрывает.

- 3) Первая часть предложения 3 является односоставным безличным предложением.

- 4) Предложение 4 сложноподчинённое, содержит две грамматические основы.

- 5) Сказуемое в первой части предложения 5 составное именное.

3)Пунктуационный анализ. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. Ожидая сестру у ворот старенького (1) но очень уютного домика (2) скрытого от посторонних глаз (3) густо сплетёнными ветвями деревьев (4) Ольга напевала весёлую песенку (5) и несколько раз бросала насторожённые взгляды в сторону (6) растущего у забора (7) куста (8) из которого доносились непонятные звуки.

4)Синтаксический анализ. Замените словосочетание «Мишина книжка», построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

5)Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов.

- 1) СТАРИННЫЕ (часы) – в суффиксе полного страдательного причастия прошедшего времени, образованного от глагола совершенного вида, пишется НН.

- 2) СЛОЖИТЬ (в сумку) – на конце приставки перед глухим согласным пишется буква С.

- 3) ГОРЯЧО – в суффиксе наречия после шипящего согласного под ударением пишется буква О.

- 4) ОДОМАШНИВАНИЕ – написание безударной гласной в корне проверяется подбором однокоренного слова, в котором проверяемая гласная находится в ударном слоге.

- 5) ПОМНЯТ (о войне) – в форме настоящего времени 3-го лица множественного числа глагола II спряжения пишется окончание ЯТ.

6)Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

- 1) Торговка не заметила, как подошёл Гаврик, и потому продолжала торговаться с покупателями.

- 2) Гаврик понимал, что он и дедушка полностью зависят от торговки.

- 3) Из уважения к торговке Гаврик снял шапку.

- 4) Гаврик с дедушкой жили бедно, но мальчик всё равно решил не унижаться перед торговкой.

- 5) Гаврик и дедушка наконец расплатились с долгом и теперь не были ничего должны торговке.

7)Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи является сравнение.

- 1) «Где бычки?» – закричала вдруг торговка, делаясь от гнева красной, как свёкла.

- 2) Конечно, нельзя сказать, что бычки были крупные, но уж во всяком случае и не такая мелочь, как кричала торговка.

- 3) Её руки мелькали так быстро, что Гаврик не успевал следить за счётом.

- 4) «Мадам Стороженко, – наконец с большим трудом выговорил мальчик, смотря на торговку, как кролик на удава, – мадам Стороженко…»

- 5) Скажите спасибо, что даю за такую рвань по тридцать.

8)Найдите в предложениях 80–83 фразеологизм. Выпишите этот фразеологизм

9)Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского и советского писателя и общественного деятеля А.Н. Толстого: «Дивной вязью народ плёл невидимую сеть русского языка: яркого, как радуга вслед весеннему ливню, меткого, как стрелы, задушевного, как песня над колыбелью, певучего и богатого».

9.2)Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: «Он мог бы ей сказать, что у них с дедушкой совершенно нет денег, что надо обязательно купить хлеба и мяса для наживки, что требуется всего-навсего копеек пятнадцать-двадцать, – но стоило ли унижаться? В мальчике вдруг заговорила рыбацкая гордость. Он вытер рукавом слёзы, щипавшие облупленный носик, вскинул на плечо лёгкий садок и пошёл куда глаза глядят своей цепкой, черноморской походочкой».

9.3)Как Вы понимаете значение словосочетания ЗАВИСИМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое зависимое положение?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение.

Сложные задания и ответы с 2 варианта:

2)Синтаксический анализ. Прочитайте текст. (1)В развитых странах Запада и в Японии создаются национальные программы чтения. (2)Эти программы проводятся под девизом «Нация в опасности – дети перестают читать!». (3)Но ведь и мы должны понять: отказ от чтения говорит о том, что и в нашем доме беда и что наша российская нация тоже в опасности. (4)Срочно надо создавать национальную программу поддержки чтения в России, повышая общее количество читающих детей и взрослых. (5)Нам нужно сформировать социальный заказ на издание детских книг, увеличить часы, отведённые на преподавание литературы в школе.

Укажите варианты ответов, в которых даны верные утверждения. Запишите номера ответов.

- 1) Грамматическая основа предложения 1 – создаются.

- 2) В предложении 2 составное именное сказуемое.

- 3) В предложении 3 четыре грамматические основы.

- 4) Предложение 4 осложнено обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.

- 5) Предложение 5 является односоставным безличным.

3)Пунктуационный анализ. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. С растрёпанными волосами (1) с глазами (2) которые светились счастьем (3) и озорством (4) она ворвалась в наш дом неожиданно (5) заставив (6) находившиеся в доме (7) вещи (8) ожить.

4)Синтаксический анализ. Замените словосочетание «сумка из кожи», построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание.

5)Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 1) ОТПЕЧАТОК – на конце приставки перед глухим согласным пишется буква Т. 2) ПЕРЕТЕРЕТЬ (с сахаром) – написание безударной гласной в корне проверяется подбором однокоренного слова, в котором проверяемая гласная находится в ударном слоге. 3) ПРИЛЕЧЬ (на кровать) – правописание приставки определяется её значением – неполнота действия. 4) БЕЗЫНТЕРЕСНЫЙ (шкаф) – после русской приставки, оканчивающейся на согласный, буква И заменяется на букву Ы. 5) НЕЛЕПОСТЬ – слово не употребляется без НЕ, поэтому пишется слитно.

6)Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 1) На улице было очень холодно, поэтому мадам Стороженко была тепло одета. 2) Торговка была подслеповата и не смогла сразу разглядеть бычков. 3) Мадам Стороженко раньше давала за бычков больше денег. 4) Бычки действительно были некрупные, но назвать их «мелочью» тоже было нельзя. 5) Гаврик с дедушкой жили в нищете, и поэтому мальчик решил, что никуда не уйдёт, пока не уговорит торговку купить бычков за бо́ льшую цену.

7)Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи является олицетворение.

- 1) Знакомая торговка сидела на детской скамеечке под парусиновым зонтиком великанши, окружённая корзинами, из которых на покупателей, призывно поблёскивая на солнце, смотрели различные товары.

- 2) Она запустила в садок пятерню и проворно вытащила несколько бычков; посмотрела на них вскользь и уставилась на Гаврика круглыми глазами, чёрными и синими, как виноград «изабелла».

- 3) Мальчик в тоске переступил с ноги на ногу и скромно улыбнулся, желая превратить неприятный разговор в шутку.

- 4) Но вместо этого он вдруг заискивающе улыбнулся и посмотрел на свои ботинки, которые не разваливались только потому, что сочувствовали своему несчастному хозяину.

- 5) Он вытер рукавом слёзы, вскинул на плечо садок и пошёл куда глаза глядят своей лёгкой, черноморской походочкой.

8)Лексический анализ. Найдите в предложениях 72–80 разговорное слово с лексическим значением «негодная вещь, хлам». Напишите это слово.

9)Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского прозаика, драматурга и поэта Н.В. Гоголя: «Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.

Текст изложения

Достоинство – вот качество, по которому можно безошибочно определить хорошего человека. Одно правило должно быть у каждого в цели жизни, в принципах жизни, в поведении: надо прожить жизнь с достоинством, так, чтобы не стыдно было вспомнить и не зазорно было рассказать о прожитом детям и внукам.

Однако достоинство требует от каждого из нас многого: доброты, великодушия, умения не быть эгоистом, стремления быть правдивым, находить радость в помощи другим. Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий, уметь постоянно чем-то жертвовать. Брат, который берёт с собой гулять маленькую сестрёнку, жертвует частью развлечений и временем, ведь за младшими нужно следить. Отец, который извиняется перед сыном, признавая свою ошибку, жертвует гордостью ради справедливости. Это и есть та цена, которую платит в жизни достойный человек.

Почему же так важно прожить жизнь с достоинством? Природа создавала человека много миллионов лет, и вот эту творческую, созидательную деятельность природы нужно уважать. Кропотливая и изысканная работа эволюции не должна пройти даром. Необходимо сохранить основное качество, которое уже много веков отличает человека от его малоразвитых предков. Именно поэтому нужно прожить жизнь с достоинством, чтобы природа, работавшая над нашим созданием, не была обижена.

Другие тренировочные варианты ОГЭ по русскому языку 9 класс:

Работы СТАТГРАД по русскому языку задания и ответы

16.09.2021 Русский язык 9 класс РУ2190101 РУ2190102 работа статград варианты и ответы

Метки: диагностическая работазаданияогэ 2022ответырусский язык 9 классстатград

Сочинение “Нравственный выбор”

Нравственный выбор – это то, с чем человек сталкивается в течение всей своей жизни. Многие русские и зарубежные писатели и поэты поднимали данную тему в своих произведениях.

Введение

Рассуждение о нравственном выборе стоит начать с того, что каждый человек каждый день стоит перед каким-либо выбором. Иногда то, что приходится человеку выбирать, незначительно, однако бывают и ситуации, когда человек становится перед выбором в пользу добра или зла. Стоит отметить, что человек вправе самостоятельно решать то, каким жизненным путем он пойдет дальше. Этот нравственный выбор демонстрирует истинное лицо человека.

Первый аргумент

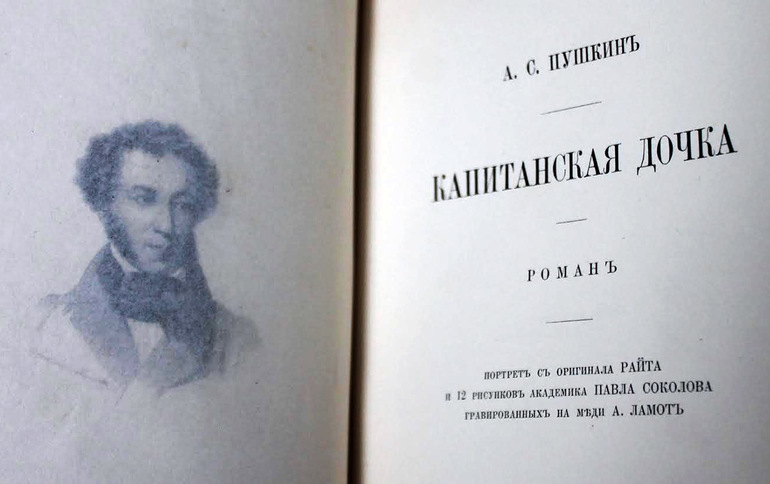

Проблема нравственного выбора поднимается в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Перед многими героями встает выбор: перейти на сторону самозванца Емельяна Пугачева или остаться верным присяге. Родители Маши Мироновой выбирают верность Родине, понимая, что на этом их жизненный путь завершится. Персонажи ценой собственной жизни остаются верными своему Отечеству. Верным Родине оказывается и Петр Гринев. Он не готов присягать на верность Емельяну Пугачеву, понимая, что для него это может обернуться казнью. Данные персонажи совершают действительно нравственный поступок. По-другому поступает Швабрин, который переходит на сторону Пугачева ради спасения своей жизни и ради собственных корыстных целей.

Второй аргумент

На тему нравственного выбора писал и В. Быков в своей повести «Сотников». В основе сюжета лежит плен двух русских солдат. Военное время показывает истинные лица персонажей. Оказавшись в плену у врага, Сотников и Рыбак ведут себя совершенно по-разному. Нравственность не позволяет Сотникову предать свою Родину, которую он любит, ценит и уважает. Герой не хочет даже думать об этом. Сотников, отказавшийся давать врагам какую-либо информацию, тем самым выбирает собственную смерть. Рыбак же выбирает спасение. И для этого ему приходится предать свое Отечество. Герой отрекается от Родины, участвует в казни товарища Сотникова. Рыбак сделал свой выбор в пользу собственного благополучия, несмотря на то что пришлось предать Родину.

Вывод

Человек, который оказывается перед нравственным выбором, показывает свое настоящее лицо, свои намерения и жизненные принципы. Если человек может отказаться от собственных целей ради чего-то большего, то его можно назвать героем. Однако бывают люди, которые переходят на «сторону зла» ради достижения своих желаний.

Сочинение на тему: «Нравственный выбор» — примеры текстов

Для начала необходимо дать определение нравственности как философскому понятию. Под этим словом чаще всего понимают систему внутренних ценностей, установок, которыми руководствуется человек, принимая то или иное решение.

Более глубокое определение этому термину впервые попытался дать знаменитый философ Гегель. В текстах своих работ мыслитель рассматривает нравственность как нечто среднее между долгом и действительностью. Это качество в рассуждениях философа неразрывно связано с семейными ценностями, долгом перед государством и обществом.

Карл Маркс в своих работах даёт более научную характеристику слову «нравственность». Смысл его учений заключается в том, что человек в процессе жизни получает опыт, черпает из внешней среды ценности, правовые и моральные нормы. Из этого складывается нравственность индивида. Она, по мнению философа, непременно должна служить на благо общества.

Для большинства людей значение слова «нравственный» — выбор между добром и злом, долгом и собственными желаниями, ответственностью и чувствами. На основе философских трудов можно сделать вывод, что нравственным или моральным выбором называют осознанное решение человека, основанное на:

- жизненном опыте;

- воспитании;

- ценностях;

- собственном мировоззрении.

Существует множество определений этого словосочетания. Раскрыть значение термина на протяжении многих лет пытались философы, поэты и учёные.

Примеры из литературы

В произведениях Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. Гюго, а также в работах других знаменитых писателей проблема морального выбора занимает центральное место. В примерах из литературы нравственный выбор героев всегда связан с конфликтом с обществом, обстоятельствами или собственными интересами.

Мораль и общество

А. С. Пушкин в романе «Евгений Онегин» описывал моральный облик светского человека того времени. Главный герой — типичный аристократ XVIII века, зависимый от мнения общества.

Онегин не может отменить дуэль с приятелем Ленским, так как отказ от поединка порицается обществом. Делая выбор между дружбой и формальным «кодексом чести», главный герой совершает роковую ошибку. Безответственное решение Евгения приводит к смерти Ленского.

Вторую ошибку главный герой допускает, отвергнув чувства Татьяны. Онегин не желает связывать себя семейными узами, поэтому даёт девушке категоричный и даже жестокий ответ. Безнравственность Евгения связана не с отсутствием чувств к Татьяне, а с желанием соответствовать высшему обществу.

Татьяна в романе противопоставлена Евгению Онегину. Она выступает образцом моральной чистоты, мудрости и доброты. Встретив Евгений спустя несколько лет, девушка не поддаётся чувствам и делает сложный выбор. Семейные ценности и воспитание берут верх над эмоциями. Это характеризует Татьяну как сильную, волевую личность.

О нравственном упадке русского дворянства, неспособности нести ответственность за свою судьбу писали и другие авторы:

- Тургенев в романе «Ася»;

- Грибоедов в комедии «Горе от ума»;

- Толстой в произведении «Война и мир».

В аргументах из литературы нравственный выбор не всегда оказывается правильным. От поступков и решений героев будет зависеть их дальнейшая жизнь.

Война и долг

Особенно трудно соблюдать нравственные принципы в ситуации, когда жизни и здоровью грозит опасность, поэтому тема морального выбора героев на войне часто обсуждается в литературных работах. Наиболее ярко эта проблема раскрывается в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Сыну главного героя Андрею приходится выбирать между долгом перед Родиной, братьями, друзьями, родителями и любимой женщиной. Он идёт на предательство и переходит на сторону врага.

«Отчизна есть то, что ищет душа наша, что милее для неё всего. Отчизна моя — ты». Этим выражением Андрей обозначает свой нравственный выбор.

Тарас Бульба болезненно переживает предательство сына. Война с неприятелем не заканчивается, а это значит, что Андрей становится для полковника врагом. Жизненные обстоятельства сталкивают двух героев лицом к лицу. Тарас Бульба, несмотря на свои отцовские чувства, убивает предателя. Для казацкого полковника долг оказывается важнее, чем родительская любовь.

Пётр Гринев в произведении «Капитанская дочка» тоже принимает сложное волевое решение. Оказавшись в плену, он отказывается переходить на сторону бунтовщика Пугачёва. Герой выбирает смерть и только благодаря случайным обстоятельствам остаётся живым.

Швабрин, напротив, предаёт Отчизну, руководствуясь корыстными мотивами. Он с лёгкостью переходит на сторону бунтовщика и получает за это по заслугам. Роман носит поучительный характер. Эта тема также обсуждается в произведениях:

- «Судьба человека» Шолохова; ;

- «Жизнь и судьба» Гроссмана;

- «Сотников» Быкова.

На войне проявляются положительные человеческие качества героев и обнажаются отрицательные черты предателей. Только люди с твёрдым характером могут принять правильное нравственное решение на поле боя.

Внутриличностный конфликт

Часто герои произведений не могут принять правильное решение из-за собственных внутренних противоречий. Человеку, не имеющему устоявшихся ценностей, крайне сложно сделать выбор. Чаще всего его конечное решение — результат случайных обстоятельств.

Классический пример из литературы — образ Родиона Раскольникова в романе «Преступление и наказание». Герой не может определиться, что для него важнее, — человеческая жизнь или материальное благополучие. Внутренние противоречия не позволяют сделать Родиону правильный выбор. Знаменитая цитата персонажа о «тварях дрожащих» и «право имеющих» подчёркивает невозможность совершения осознанного выбора, основанного на внутренних ценностях.

Аргументы из жизни

В примерах из жизни нравственный выбор встречается намного чаще, чем в литературных работах. Уже в детстве ребёнку предстоит принять первые волевые решения. Например, школьник мечтал пойти после уроков на прогулку с друзьями, но ранее он уже пообещал помочь родителям с уборкой. Ребёнку нужно выбрать между развлечением и долгом.

По сравнению с другими примерами из литературы эту ситуацию нельзя считать серьёзной. Однако именно в детстве закладываются моральные ценности, которыми человек будет руководствоваться всю свою жизнь.

Подросток сталкивается с проблемой морального выбора в классе, дворе и даже в собственной семье. Преодолеть трудности выбора помогают родители, учителя, наставники, старшие товарищи.

Во взрослой жизни люди сталкиваются с более сложным выбором. Желая добиться временного успеха на работе или в личной жизни, человек нередко руководствуется мимолётными ценностями. Приходится делать выбор между материальным достатком и совестью, чувствами и положением в обществе, безопасностью и долгом, комфортом и справедливостью.

Основная сложность вопроса заключается в том, что не существует однозначно правильного или неправильного нравственного выбора. Нравственность — это только внутренние установки, поэтому в первую очередь каждому человеку необходимо определиться с собственными жизненными ценностями и приоритетами.

Сочинение Что такое нравственный выбор рассуждение 9 класс 15.3 ОГЭ

Выбор – это всегда тяжело. Никогда не знаешь, чему лучше отдать предпочтение, какие последствия даст тот или иной вариант, в какую сторону лучше качнуть чашу весов. Лучше всего рассматривать варианты не только со стороны разума, но и со стороны нравственности, совести.

Нравственный выбор – это не просто выбор, сделанный сердцем, а выбор, правильный со стороны морали и этики. Это выбор добра или зла.

Порой нравственный выбор выпадает перед человеком в самых мелких, но подчас и в самых критических ситуациях: поднять или нет деньги, на

Нравственность и совесть – это то, что делает человека человеком, его внутренние моральные установки и правила, которые не позволяют ему перейти черту, грань между добром и злом.

Иногда даже совестливому человеку трудно правильно сделать нравственный выбор, ведь часто темная сторона выбора завлекает человека своим искушением, соблазном. Конечно, любой выбор нужно делать с умом, но разум часто ищет выгоду, а из-за выгоды часто приходится переступать

Нравственность помогает человеку не совершать в своей жизни корыстных, подлых и неправильных поступков, ориентирует его в жизни. Часто нравственность идет вместе с человеком с самого детства, во многом он получает ее от религии, в которой говорится о наказании за грехи. В основном, именно это останавливает человека от неблагонадежных действий.

Даже детские стихи, наподобие “Что такое хорошо и что такое плохо?” с малых лет приучают человека отделять добро от зла, черное от белого.

Нравственный человек обладает такими качествами как умение прощать, доброта, щедрость, понимание, умение любить и дружить, смелость, самоотверженность. Ему чужды жадность, эгоизм, злость, равнодушие, ненависть.

Я считаю, что нравственный выбор часто, действительно, не очень прост. Чтобы облегчить его, нужно стремиться к самосовершенствованию в моральном плане: учиться любить, прощать, воспитывать в себе самые лучшие и правильные качества.

Сочинение рассуждение Что такое нравственный выбор

Нравственный выбор сопровождает каждого человека по всей его жизни. Рано или поздно приходится делать выбор между тем, как лучше поступить, какие блага на данном этапе важнее, можно ли закрыть глаза на что-то ради желанной цели.

Нравственный выбор зависит от воспитания человека, ведь именно родители учат своего ребенка тому, что такое добро и что такое зло, что такое дружба и любовь, они учат, что всегда нужно говорить правду, делиться и помогать нуждающимся. Если в детстве все кажется гораздо проще и выбор между тем сказать правду или солгать, сделать просто, то по мере взросления задача значительно усложняется, однозначное добро и зло перестают существовать, сплетаясь друг с другом, а вместе с ними и не существует единственно правильной формулы, которая позволит сделать правильный нравственный выбор, потому каждый выбирает сам для себя в соответствии со своими жизненными установками, принципами и представлениями о морали и этике.

Нравственный выбор достаточно часто влияет на то, какое человек будет занимать место в обществе, как его будут воспринимать близкие и коллеги, как сложится его судьба. Даже, казалось, маленькая диллема может перевернуть жизнь с ног на голову. Волевые и сильные люди, которые не хотят идти вразрез своим принципам, делая нравственный выбор, готовы пожертвовать всем, что у них есть и это имеет невероятное влияние на их судьбу.

Так, рассказ Льва Толстого “После бала” повествует о сложном жизненном выборе, который пришлось сделать герою. Он был без ума влюблен в девушку и ради нее был готов пожертвовать всем, но однажды увидев то, как жестоко наказывают солдата-дезертира, принял решение порвать отношения с возлюбленной и оставить службу, так как она предполагала безоговорочное выполнение приказов руководства, а делать кому-то больно герой не хотел, потому выбрал другую судьбу, сделав сложный для себя нравственный выбор.

Очень важно, чтобы нравственный выбор был сделан по совести, потому что жить вопреки своим желаниям и убеждениям сложно. При этом нужно помнить и об интересах других людей, нельзя обижать своих близких и оставаться безразличным к их судьбе. Только тогда выбор будет сделан правильно и стыдно за свой поступок не будет.

Нравственный выбор многому учит человека. Сделав ошибку один раз, человек обретет бесценный опыт и уже в следующий раз будет больше думать о том, как ему правильно поступить. Также он учит ответственности, часто молодые люди легкомысленно принимают решения, ставят свои интересы выше других, но когда приходит черед отвечать за свои поступки, понимают, насколько они были неправы и что нужно было делать по-другому.

Автор На чтение 31 мин. Просмотров 28 Опубликовано

Год написания и публикации – Лермонтов написал пьесу в 1835 году, а впервые опубликована она была в 1842 году.История создания – есть мнение, что сюжет взят Лермонтовым из реальной жизни.Жанр – пьеса.Направление – реализм.Основная идея – человеку важно следовать истинным ценностям, а в светском обществе ценности сильно искажены. Светские люди эгоистичны и злы, и взаимодействие с ними может привести к трагическому финалу.Тема – извращенные нормы и правила светского общества.Проблема – отсутствие искренних отношений между людьми приводит к пустой бессмысленной жизни, а иногда – к трагическому финалу.Композиция – прямая. Пьеса описывает небольшой временной период из жизни группы людей.

Помогай другимОтвечай на вопросы и получай ценные призы каждую неделюСм. подробности

Произведение является одним из ранних в творчестве писателя, оно было создано в то время, когда автор начал знакомиться более плотно с жизнью светского общества, в котором были различные развлечения. Но опубликована драма лишь после смерти поэта, так как цензура ее не пропускала. Кратко описанный анализ пьесы Лермонтова «Маскарад» пригодится для подготовки к уроку литературы ученикам в 9 классе.

История создания

История написания произведения «Маскарад» настолько же печальная, как и содержание, поскольку созданная еще в 1835 г. драма была издана лишь в 1842 г., уже после смерти Лермонтова.

Причин для этого было несколько, но главной являлась цензура, не пропускавшая эту пьесу в стихотворениях.

Объяснить такую строгость можно, если ознакомится с некоторыми интересными фактами:

- Ко времени создания драмы писатель уже познакомился со светской жизнью общества и постоянными интригами. Получение такого опыта и было вдохновением для Лермонтова на написание «Маскарада».

- Некоторые критики и литературоведы считают, что в основе драмы находится настоящая история. Одно из доказательств обусловлено тем, что несколько раз жену главного персонажа Нину автор называл Настасьей Павловной, явно отсылая к описанию человека из реальной жизни.

- Главный символический смысл драмы — образ маскарада, этого светского развлечения, которое было популярно в то время. Такие мероприятия проводили в основном в Петербурге в знатном доме Василия Энгельгардта, потому выраженная демонизация этих праздников и размышления Лермонтова на эту тему априори не встретили понимания цензуры и общества.

- Всего было три редакции произведения, в том числе и после драматической цензуры, которую автор специально создал, поскольку мечтал увидеть театральную постановку своего творения. Каждый раз сочинения возвращались Лермонтову на доработку. К примеру, первую редакцию, заканчивающуюся смертью Нины, цензоры восприняли как чрезмерно страстную, хотя, наверное, причина скрывалась в осуждении маскарадов. После чего писатель исправил финальный эпизод, добавив неизвестного героя, однако и эта попытка была провальной. В результате автор полностью переработал произведение, даже поменял всю систему образов и название на «Арбенин», но и это не увенчалось успехом.

Интересно, что сохранилась лишь вторая редакция драмы, которую изучают сегодня.

Характеристика персонажей

Если проанализировать главных героев в произведении, то можно отметить, что все они являются сложными личностями и создают противоречивое рассуждение у читателей во время прочтения пьесы «Маскарад». Среди них нужно выделить следующих персонажей:

- Евгений Арбенин. Богатый и авторитетный человек, он не догадывается, какие у него пороки. В прошлом главный герой познал все радости распутной жизни, часто проводил время в женском обществе, при этом девушки были как свободные, так и замужние. Став уже взрослым, циничный Евгений решил завести семью, впервые влюбляясь в избранницу.

- Нина. Молодая дворянка, имеющая кроткий характер. Эта девушка становится женой Евгения, по-настоящему любит своего супруга и мечтает о взаимности. Однако это нетерпеливое стремленье все время разбивается о зрелость и невозмутимость мужа, который в действительности души не чает в супруге, но думает, что чрезмерная демонстрация чувств является неуместной. Героиня добродушная и покладистая, вероятно, это и сыграло с ней злую шутку.

- Баронесса Штраль. Интриганка, которая спровоцировала конфликтную ситуацию, завершившуюся трагедией. Личность неоднозначная, то проявляет сострадание, то месть и подлость. Она специально выставляет неповинную Нину в непригодном свете, чтобы не запятнать своего имени и не предстать в обществе непристойной дамой. В результате Штраль раскаялась в клевете на супругу Евгения, но почему-то не нашла нужных слов, чтобы донести правду до ее ревнивого мужа. Вместо этого, баронесса тайком проникает в дом своего любимого Звездича, чтобы сказать о вероятной расправе с ним.

- Князь Звездич. Это азартный человек, он с удовольствием играет как в карты, так и с судьбами людей, но даже не думает о дальнейших последствиях. Теряется, когда эти неприятности происходят, невзирая на то, что любимая баронесса предупредила его об опасности.

- Шприх. Светский лицемер, ради собственной выгоды готов на все. Не зря писатель сделал упор на такие его качества, как злобная ухмылка и стеклянные глаза.

В произведении описано еще несколько второстепенных ролей. Это князь Казарин, который является связующим звеном для остальных героев драмы, и странный неизвестный персонаж, возникающий в финале пьесы.

Композиция произведения

Естественно, для лучшего усвоения материала стоит прочитать произведение в оригинале, оценив по-настоящему авторский слог, но в крайнем случае можно использовать краткий анализ драмы Лермонтова «Маскарад» с адаптированным содержанием.

Композиция пьесы имеет три части:

- Завязка. Звездич, Штрих и Арбенин играют в карты. Первый с позором проигрывается, выдавая этим свою неопытность, но Евгений из жалости за него отыгрался и спас от долговой тюрьмы. Чтобы еще больше смягчить ситуацию, Арбенин предложил поехать на маскарад, который проводился в одном богатом доме, не зная о том, что здесь же будет находиться его супруга Нина. На торжестве некая девушка в маске в знак симпатии подарила Звездичу дорогостоящий браслет, который до этого случайно уронила Нина. Через время в доме у баронессы, закрутившей эту интригу, собираются Звездич и главная героиня. Первый убежден в том, что Нина преподнесла ему браслет, хоть девушка дала ему отпор. Звездич похвастался Евгению украшением, последний узнал его, потерял рассудок от ревности и устроил огромный скандал.

- Кульминация. Баронесса не стала себя раскрывать, спасая собственную честь с помощью оговоренной Нины. Она пустила слух об измене главной героини со Звездичем, говоря это Шприху. Сплетни постепенно распространяются в обществе и доходят до Евгения, который до этого бездействовал и ужасно страдал, сомневаясь в добродетели жены. В ярости он ворвался в дом Звездича и попытался убить его, но не сделал этого, поскольку струсил в ответственный момент. Евгений решает отомстить князю иначе, он садится с ним за один картежный стол, обвиняет в шулерстве и не принимает от него дуэль. Имя Звездича было опорочено. После Евгений решил отомстить жене, подсыпав яд в десерт. Нина умирает.

- Развязка. Возникает неизвестный герой, обличающий убийство героини, и приводит Евгению все доводы о том, что девушка невиновна. Арбенин осознает, что он сделал и бросается к гробу супруги, впадая в безумство.

Главная мысль

Познакомившись с кратким содержанием, можно сделать анализ «Маскарада» Лермонтова в качестве вывода о прочитанном. Естественно, в первую очередь автор хотел показать порочность общества, считавшего себя высшим, поскольку оно было полностью лишено таких основных человеческих качеств, как взаимовыручка, благородство и сочувствие.

В пьесе четко прослеживается, что, независимо от собственного положения, каждый человек готов утопить другого, чтобы не порочить своего имени. Что относительно Евгения, являющегося главным героем этой драмы, то его основной порок состоит в том, что он требовал добродетели от остальных, будучи грешником по своей ужасной натуре. Его любовь к жене — это только самолюбие, которое было уязвлено в результате появления слухов о неверности Нины.

Общественное давление заставило пойти бывшего азартного игрока на самое ужасное — убийство жены, которое неожиданно показалось Арбенину наилучшим выходом из сложившегося положения.

Наверное, единственным счастливцем в этом случае был Звездич, поскольку он не очень далек, чтобы понять трагизм всего случившегося. Он пытался оправдать свою честь, у него это получилось сделать с помощью обличения неизвестного, а все другое для князя было неважно. Именно так выглядело высшее общество тех времен.

Конфликт и проблематика

Конфликт в драматургии имеет немаловажное значение, поскольку это главная действующая сила, пружина, которая двигает и развивает действие, и основной способ раскрытия образов героев. Во время выбора конфликта, его понимания и разрешения воплощается концепция писателя, художественный смысл пьесы.

В конфликтной ситуации Евгения с высшим обществом звучит «железный стих, облитый горечью и злостью», который направлен против людей, превративших собственную жизнь в шумный, яркий, но пустой бал. Лишь закрыв лица масками, они становятся такими, какие есть в действительности. Так в произведении отображается авторская позиция.

В пьесе можно отметить социальный жанр конфликта. Это борьба Арбенина с дворянством. И внутреннее психологическое противоборство, которое происходит в сознании Евгения.

Идейный смысл произведения был подсказан карточной игрой. В светском высшем обществе это являлось заметным и постоянным явлением. Лермонтов не мог не описать это.

В идее пьесы находится проблема «высокого зла», порожденного активным стремлением к добру и счастью.

Тот ураган, который производит главный герой, показывая мистификацию добродушия и благородства, может вырасти до размеров бунта против этого общественного порядка, когда основную роль в жизни начинает играть зло, маскирующееся под «добро». Непосредственно в названии произведения скрыт этот смысл.

Сила Евгения состоит в том, что он ходит без маски, и при этом срывает их с остальных людей. Именно поэтому его фраза: «Преграда разрушена между добром и злом», — прозвучала так торжествующее. Это была победа над общественной философской мыслью, которая определяла в целом поведение главного героя и его отличие от остальных персонажей. В этом состоит идейный центр произведения.

Рубрики Это интересно

История создания

Работа Михаила Юрьевича над драматическими пьесами приходится на период с 1830 по 1836 годы. «Маскарад» стал четвертым подобным произведением после «Люди и страсти», «Испанцы», «Странный человек». Текст молодой и пылкий поэт писал в течение 1834−1835 года. Он уже успел вкусить прелести светской жизни и был знаком с развлечениями в доме Энгельгардта. Маскарады, которые устраивали в нем, стали основой для развития событий в пьесе.

Произведение с трагическим финалом не прошло цензуру. В нем увидели критику популярного в те времена праздного времяпровождения знати. Лермонтов несколько раз переделывал драму, вносил изменения в концовку, образы, количество актов. Был момент, когда произведение получило название «Арбенин». Однако ни одна редакция не была одобрена.

С произведением публика познакомилась в 1842 году после гибели автора. Пьесу ставили во многих театрах Петербурга, однако она нигде не вошла в постоянный репертуар. Только в 1917 году Мейерхольд воскресил ее, поставив в Александринском театре. Премьера состоялась 23 февраля.

Характеристика персонажей

Перед проведением анализа драмы «Маскарад» Лермонтова следует кратко ознакомиться с главными героями, проблемой и содержанием произведения. Ее действие разворачивается в Петербурге в середине 30-х годов XIX века. Наиболее драматичные события приходятся на время торжественных приемов, балов и маскарадов. Ключевые персонажи обладают сложными характерами. Наибольшего внимания заслуживают следующие фигуры:

Читайте также: Сны Чанга Бунин Иван Алексеевич читать, Сны Чанга Бунин Иван Алексеевич читать бесплатно, Сны Чанга Бунин Иван Алексеевич читать онлайн

- Евгений Арбенин. Богатый и влиятельный светский лев. Желанный гость на приемах и любимец общества, которое не догадывается, что своим состоянием Евгений обязан карточным играм. В прошлом персонаж познал все прелести разгульной жизни. Он во всю крутил романы, но в зрелом возрасте влюбился и решился на брак.

- Нина (Настасья Павловна). Супруга Арбенина, покорившая мужа прелестным характером, юностью и красотой. Он обожает жену, но не проявляет своих чувств ни наедине, ни на людях. По описанию автора молодая женщина покладиста и скромна в обществе, и эти качества сыграли с ней роковую шутку.

- Князь Звездич. Противоречивый персонаж, способный как на благородные, так и на необдуманные поступки. Азартен, плохо разбирается в людях. Легко распоряжается картами и человеческими судьбами. Не анализирует последствий своих действий, при возникновении которых теряется.

- Баронесса Штраль. Светская дама, которая преуспела в искусстве интриг. Неоднозначный персонаж, способный проявить и жесткость по отношению к окружающим, и испытывать муки совести. Использовала благородное имя Нины для спасения своей репутации, что привело к трагическому финалу.

- Шприх Адам Петрович. Светский персонаж. Лицемер, описываемый автором как человек со «стеклярусными глазами» и «злобной улыбкой». В отдельных случаях он предстает очень общительным, но не вызывает доверия зрителей и читателей произведения.

Второстепенные герои также играют значительную роль в произведении. Это Казарин, который связывает всех действующих лиц и Неизвестный, появляющийся практически в финале.

При косвенном участии Казарина свет узнает ложную новость о связи Нины и Звездича. Неизвестный — мстительный и жестокий человек, ранее ставший жертвой Арбенина. Он вершит возмездие.

Сочинение на тему: проблемный вопрос »Маскарад» Лермонтов

Драма Лермонтова «Маскарад» (1835 г.) — отражение пороков и лицемерия светского общества. Само название говорит о трагизме превращения. Темные стороны души выдают как отдельный персонаж, так и определенные лица, при этом скрывая свою сущность за маской благородства, приличия и нравственности (» жизнь как бал»).

Во всем произведении прослеживается главная мысль автора, которая говорит, что невозможно быть достойным, честным гражданином, жить в гармонии с собой, греша и поддаваясь страстям — за все приходится платить.

Главный герой Арбенин в глазах светского общества был «странным человеком». Отрицая и ненавидя светское окружение, он крепко с ним связан. Арбенин в юности исповедовал высокие идеалы, но противореча сам себе, становится порочным шулером. Деньги для него не цель, а средство для независимости. Счастья они ему так и не принесли, наоборот он отришается от света («они все чужды мне, и я им всем чужой»). Его душа устала от бесконечного лицемерия и требует добра. На его пути встречается идеальная, светлая и чистая Нина, не тронутая пагубным двуличием. Ее естественная натура, способная чувствовать и сопереживать, исцеляет Арбенина («и я воскрес для жизни и добра»). Но отравленный обманом, неверием, сомнениями, герой разрушает свое счастье. Всю драму прослеживается символичность героев и их поступков. Неестественные светские манеры и правила выходят на первый план. Высший свет не живет, а разыгрывает роли. В центре драмы проблема личности и общества, одинокое противостояние как советскому порядку, так и самому себе. Арбенин — противоречивый герой, преступник и жертва. Он заслуживает сострадания и осуждения. Крах идеалов, познание порока заставляет героя восстать и искать чистое добро, но ненавистное общество не прощает этого и мстит, также сама позиция героя приводит к трагическому концу.

Похожие сочинения

- Сочинение на тему «Жизнь скучна без нравственной цели…» по роману Лермонтова «Герой нашего времени» Сочинение на тему «Жизнь скучна без нравственной цели…» по роману Лермонтова «Герой нашего времени» Всякий человек должен проявлять заботу не только о себе, но и о других людях, которые нужд…

- Сочинение на тему «Лермонтов» Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт, родился в непростое для страны время. Это было временем испытаний. Едва отгремела Отечественная война, страна переживала большой подъём народного духа. В…

- Сочинение по роману «Герой нашего времени» на тему: Самый интересный герой в романе. Гений писателя способен создать такой образ или произведение в целом, которое западает в душу и не покидает пределы читательской памяти на протяжении долгого времени. Именно таким творением и я…

- Сочинение на тему: молодое поколение Молодежь является самой важной частью общества, своеобразным создателем будущего, , создателем, пропускающим через призму собственного восприятия и собственного здравого смысла предрассудки и п…

Сюжетная линия

При изучении произведения в рамках школьной программы ученикам может быть задан пересказ текста, составление цитатного плана, анализ «Маскарада» Лермонтова или написание тематического сочинения. В силу загруженности быстрое прочтение пьесы целиком не всегда возможно. В этом случае можно обратиться к читательскому дневнику или ознакомиться с кратким содержанием. Условно поэму можно разделить на 3 главные части:

- Завязка сюжета. Судьба сводит Арбенина, Звездича и Шприха за игорным столом. Звездич проигрывает, но светский лев отыгрывается за него, спасая от долговых обязательств. Он же предлагает всем развеяться на маскараде, не зная, что там планирует присутствовать его супруга Нина. Во время веселья незнакомка в Маске дарит Звездичу браслет, который потеряла жена Евгения. Чуть позже молодая женщина и князь случайно сталкиваются в доме баронессы Штраль. Мужчина уверен, что браслет ему подарила именно эта красавица. Однако Нина дает ему отпор. Хвастливый князь показывает браслет Арбенину, который узнает вещь супруги. Не вдаваясь в размышления и сходя с ума от ревности, он устраивает дома скандал.

- Кульминационный момент. Понимая суть Звездича, баронесса решает не выдавать себя. Она пустила слух о связи Нины и князя. Сплетни дошли до супруга молодой женщины, который все это время невыносимо страдал, не желая верить людской молве. Обезумев, он ворвался в дом Звездича с намерением прикончить соперника. Однако в последний момент не решился. Он наказал его позже, за игорным столом, обвинив в шулерстве и опорочив имя. Нине Арбенин подсыпал яд в мороженое. Его супруга угасла на глазах, но не признала своей вины.

- Развязка. Главным действующим лицом выступает Неизвестный. Он обличает Евгения в убийстве супруги и приводит факты в пользу ее супружеской верности. Когда-то Арбенин разорил его, и теперь он хочет взять реванш. В ход событий вмешивается Звездич. Он осознает, какое непростое время пришло для Арбенина и хочет восстановить свое доброе имя. Понимая, что он натворил, светский лев бросается к гробу жены и впадает в безумство.

В итоге жизнь и репутация Арбенина погублены, его ждет безумное существование в наказание за убийство жены. Зрители и читатели подсознательно чувствуют, что каждый герой преследует свои интересы, и никто не думает о трагической судьбе прекрасной юной Нины. Причиной ее гибели стали самолюбие и страх перед общественным порицанием.

Смысл финала

Не только потеря того, чем он мог дорожить, ждет Арбенина. Судьба уготовила ему страшную кару. Она не пожелала оставить его в неведении о содеянном. В завершающих актах пьесы появляется таинственный Неизвестный, посланный раскрыть все секреты и сорвать пелену, скрывающую правду от преступника. До этого момента разум услужливо мутил сознание главного героя в те минуты, когда должно было происходить разоблачение действующих лиц конфликта или обстоятельств, приведших к его появлению. Евгений не верил словам или не понимал их смысл, а порой даже не слышал того, что ему говорили. Ослепленный ревностью, но стал одержим мыслью о мести и уже был неспособен свернуть с этого пути. Неизвестный разрушил стену обмана и домыслов, возведенную самим ревнивцем, и тот наконец-то увидел полностью всю картину, осознал, что натворил ужасное и непоправимое. Жить с этим дальше было невозможно, разум героя окончательно погрузился во тьму, откуда несчастному уже не было возврата.

Можно ли считать сумасшествие наказанием для героя? Мог ли он спустя годы снова обрести покой и счастье в этом мире? Пожалуй, это было его единственное спасение. Ведь он не остался совершенно глух к голосу совести, он испытал ужасную боль и муку из-за свершенного им. Помутнение рассудка освободило его от груза знания.

Смысл названия

Заголовок пьесы подчеркивает, что ее действия разворачиваются на фоне увеселительных мероприятий. Однако замысел автора глубже. В жизни многим приходится надевать маски и скрывать качества, которые могут невыгодно сказаться на репутации в обществе. Большинство героев пьесы заняты только этим. Они словно каждый день смотрятся в волшебное зеркало, способное сгладить негативные черты.

В зазеркалье каждый из них видит собственный идеальный облик и пытается убедить в своем совершенстве окружающих людей. Изредка скрывать правду не удается. Как ни странно, маски оказываются сорванными именно в тот момент, когда лица героев скрыты — во время маскарада.

Костюмированный бал — обитель вечной праздности, торжества и лицемерия. Здесь разворачивается основной конфликт пьесы, которая изображает блеск и мишуру общества в сочетании с его пороками.

Главная идея и анализ

«Маскарад» в четырех действиях — зрелое драматическое произведение в многогранном творчестве Лермонтова. Хорошо прослеживается мастерство, которого достиг автор. Богатый язык, фактурные диалоги, глубина символических образов заслуженно ставят пьесу в одно из лучших произведений русской драматургии.

Тема карточных игр является ключевой. Она развивает сюжет и дает возможность поразмышлять, что судьба порой тасует свои карты, вмешиваясь в жизненные планы. Многие люди полностью погружаются в события и следуют воле случая. Редкие личности противятся системе. Будучи настоящими игроками, они не хотят следовать общим правилам и вступают в спор с судьбой.

Читайте также: Статья «Путь к состраданию» (по отрывку из романа Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» «Мальчики»)

Центральный герой пьесы Арбенин наделен подобными качествами, из-за чего заметно выделяется среди окружающих персонажей. Некоторые отмечают его демоническую силу, которая помогает идти наперекор судьбе. Автор ставит вопрос — сможет ли его персонаж сохранить истинное обличье или же он такой, как все — без рассуждений невольно примет участие в маскараде.

Обличая пороки других людей, Арбенин не сразу замечает, что сам становится объектом общественных насмешек. Судьба послала ему прекрасную любящую жену, которая смогла бы помочь преодолеть его внутреннее состояние. Однако он не способен проанализировать свое положение и в полной мере оценить этот дар. Настигнутый прошлым, герой проявляет слабость характера. Кроме того, над ним довлеет ослепляющая ревность, что и обуславливает прыжок в бездну.

В финале истории герой теряет все самое дорогое и осознает свое положение. Не вынося этой ситуации, он сходит с ума. Это наказание не лишает его жизни, но делает невозможным обретение в дальнейшем покоя и счастья. Потеряв рассудок, он не имеет второго шанса исправить поступки. В смерти Нины виноват не только ее супруг. Тяжкое бремя с ним невольно разделили Казарин, Шприх, хитрая баронесса и другие знакомые. Все они шли к своей цели, не считаясь с репутацией и чувствами людей из окружения.

Пьеса Лермонтова — образец социальной трагедии. Это история не о любви, а драма сильных людей, у которых мало выбора — бездействие или противозаконные поступки.

Тема судьбы и случая

«Мир для меня – колода карт, / Жизнь – банк; рок мечет, я играю / И правила игры я к людям применяю». Такова вся «премудрость земная», по словам Казарина. Карточная игра в свое время прочно закрепилась в русской литературе. Этот мотив не только выполняет роль двигателя сюжета или средства раскрытия характера персонажа, но также воссоздает романтическую модель мироздания. Беспристрастный рок мечет карты испытаний, проверяя ими всех идущих по жизненному пути. Кто-то с головой бросается в эту игру, кто-то умеет вовремя, заняв свою нишу, остановиться и тихо доживает свои дни без приключений. Есть люди, которые плывут по течению и смиряются с любым поворотом судьбы, радуются мелким подношениям с ее стороны или безропотно принимают поражения. Но есть и совсем другой тип человека – герой-игрок. Это тот, кто принимает правила, но отнюдь не собирается подчиняться условиям. С одной стороны, он – борец, с другой, сумасшедший, которого внутренняя страстность заставляет никогда и ни в чем не соглашаться с предначертанной судьбой, он до последнего вздоха будет идти наперекор, даже если заранее обречен. Таким героем в «Маскараде» является Арбенин. Многие персонажи пьесы отмечают, что в нем есть какая-то сила, возможно, демоническая, которая помогает ему в неравной борьбе с неумолимым роком.

Судьба преследует героя. Трудно сказать, мог бы он избежать трагического завершения пути. Безусловно, шанс был дан ему, но обмануть рок практически невозможно. Арбенин стремительно двигался к предначертанному концу.

Случай сыграл со всеми злую шутку. Незначительное происшествие – потеря браслета – повлекло за собой множество роковых последствий. Все замешанные в этой истории люди оказались несчастны, а значит, случайности неслучайны. Они — орудие в руках судьбы, которая с их помощью проверяет героев и карает их за ошибки.

Автор: · Опубликовано 08.08.2017 · Обновлено 08.10.2017

Все мы знаем Лермонтова-поэта с его «Пророком», «Мцыри» и «Демоном», однако Лермонтов-драматург знаком не каждому из нас. И очень зря. Его коронный психологизм наиболее полно раскрылся именно в жанре пьесы, которая до сих пор входит в золотую коллекцию театральных репертуаров.

История создания

Работа над «Маскарадом» шла в течение 1835-1836 годов. К этому времени молодой и недавно (в 1834 году) закончивший школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Лермонтов уже успел близко познакомиться со светской жизнью и в частности с развлечениями в доме Энгельгардта. Тамошние маскарады и послужили основой для развития конфликта в пьесе. Цензоры были поражены резкостью критики, направленной в адрес столь популярного в то время развлечения и места его проведения. Это, а также своеобразие главного героя и неоднозначная и, очевидно, несчастливая развязка сослужили дурную службу произведению. Михаил Юрьевич несколько раз переписывал пьесу, порой внося в нее значительные изменения (в концовку, в систему персонажей; не были постоянными ни количество актов, ни название), но ни одна редакция ни была одобрена. Читатель познакомился с «Маскарадом» только после смерти автора; он был опубликован в 1842 году.

Не была счастливее и сценическая судьба драмы. «Маскарад» несколько раз ставили в разных петербуржских театрах, но нигде он не вошел в постоянный репертуар.

Смысл названия драмы

Маскарад – это обитель вечной праздности и торжества лицемерия, место, где разворачивается основной конфликт пьесы, и происходят все самые значимые события. Блеск и мишура залов, беззаботность и горячность гостей позволяют собравшимся пуститься в свободное плавание по морю безудержного веселья, разгула и кутежа и скрывают бесконечно совершаемые и повторяемые ими пороки. Что важнее, «маскарад» – это положение дел в обществе, состояние души каждого уважаемого члена общины. «И если маскою черты утаены, / То маску с чувств снимают смело» — так говорит о гостях дома Энгельгардта главный герой пьесы. Действительно, собравшиеся настолько привыкли носить на себе определенный образ в повседневной жизни, представать перед знакомыми такими, какими их желают видеть, что единственная возможность для них раскрыть свой истинный облик, дать волю чувствам, рассказать о своих желаниях, мечтах, волнениях – это скрыть себя под маской. Неузнанные они обладают большей смелостью и готовы поведать окружающим то, о чем и подумать не решились бы, не будь они на маскараде.

Тема судьбы и случая

«Мир для меня – колода карт, / Жизнь – банк; рок мечет, я играю / И правила игры я к людям применяю». Такова вся «премудрость земная», по словам Казарина. Карточная игра в свое время прочно закрепилась в русской литературе. Этот мотив не только выполняет роль двигателя сюжета или средства раскрытия характера персонажа, но также воссоздает романтическую модель мироздания. Беспристрастный рок мечет карты испытаний, проверяя ими всех идущих по жизненному пути. Кто-то с головой бросается в эту игру, кто-то умеет вовремя, заняв свою нишу, остановиться и тихо доживает свои дни без приключений. Есть люди, которые плывут по течению и смиряются с любым поворотом судьбы, радуются мелким подношениям с ее стороны или безропотно принимают поражения. Но есть и совсем другой тип человека – герой-игрок. Это тот, кто принимает правила, но отнюдь не собирается подчиняться условиям. С одной стороны, он – борец, с другой, сумасшедший, которого внутренняя страстность заставляет никогда и ни в чем не соглашаться с предначертанной судьбой, он до последнего вздоха будет идти наперекор, даже если заранее обречен. Таким героем в «Маскараде» является Арбенин. Многие персонажи пьесы отмечают, что в нем есть какая-то сила, возможно, демоническая, которая помогает ему в неравной борьбе с неумолимым роком.

Судьба преследует героя. Трудно сказать, мог бы он избежать трагического завершения пути. Безусловно, шанс был дан ему, но обмануть рок практически невозможно. Арбенин стремительно двигался к предначертанному концу.

Случай сыграл со всеми злую шутку. Незначительное происшествие – потеря браслета – повлекло за собой множество роковых последствий. Все замешанные в этой истории люди оказались несчастны, а значит, случайности неслучайны. Они — орудие в руках судьбы, которая с их помощью проверяет героев и карает их за ошибки.

«Зеркальность» системы образов

В реальной жизни людям часто приходится примерять на себя маски, играть роли, выдавать себя за тех, кем они не являются, или просто скрывать некоторые свои качества, которые могут невыгодно сказаться на их положении в определенном обществе. Герои пьесы занимаются этим денно и нощно. Они как будто смотрятся в зеркало, которое сглаживает неровности и угловатости, и пытаются убедить окружающих в том, что тот, кого видят в отражении, и есть настоящая личность. В зазеркалье каждый из них становится тем, кем хотел бы быть, сообразуясь с собственной выгодой. Персонажи в этом мире создают себе нужную маску, срастаются с ней и уже сами верят в то, что это их настоящее лицо. Лишь изредка можно разглядеть их истинный облик. Как ни удивительно, но происходит это, когда лица героев буквально скрыты – на маскараде.

Есть в этом искаженном мире один человек, нежелающий притворяться и лицемерить. Он и не нуждается в этом. Его мало заботит общественное мнение. Природные эгоизм и холодность позволяют ему замкнуться полностью на себе, смотреть свысока на окружающих, но при этом быть и самым честным среди них. Евгений Арбенин не считает себя частью общества, с которым он вынужден сосуществовать. Некогда у него были здесь товарищи, друзья, но их связывал лишь игральный стол. Теперь никто, кроме жены, не вхож в его маленький обособленный мир.

Романтический конфликт

На протяжении произведения Арбенин меняется буквально на глазах. Он предстает перед нами спокойным, остепенившимся человеком. По всему видно, что он несколько притомился забавами света, но пока еще не чужд им. Евгений, кажется, вполне рад встрече со старыми знакомыми и не прочь вспомнить прежние времена, когда он был молодым страстным игроком, искал свое счастье в картах, «не завидовал» товарищам по интересам, «но и не знал участья» к их судьбе. Он охотно отправляется с князем Звездичем на маскарад. В то же время, именно там проявляется отстраненность героя: «Они все чужды мне, и я всем им чужой!» — говорит он о том обществе, в которое попал. Юные годы его прошли, шумные балы больше не прельщают его. Теперь, мирно стоя в стороне, он читает фальшь во всех собравшихся и больше не хочет быть причастным к их образу жизни.

Из душевного равновесия героя выводит весьма прозаичное происшествие: у него появляются подозрения, что жена ему изменяет. Мгновенно из тихого семьянина он превращается в пылкого любовника. Ревность клокочет в нем, толкая героя на необдуманные поступки. Теперь он уже не самоустраняется. Отчасти в произошедшем Евгений винит и общество, которое без труда может «заглотнуть» чистое, безгрешное создание (такое как Нина) и опошлить его, уничтожить в нем все самое хорошее, сделать его подобным себе. От немого осуждения Арбенин переходит к громким нападкам. Сейчас он один против всех. Зная все пороки общества изнутри, он один может сорвать с окружающих маски.

Образ Евгения Арбенина

Именно вышеназванное качество выделяет героя Лермонтова из толпы. Арбенин – обличитель, благодаря определенным событиям это становится его главной функцией. Такому герою суждено пройти через разочарование в обществе или пресыщение светской жизнью. Это влечет за собой проявление таких качеств, как неудовлетворенность действительностью, самовозвышение над окружающими, замкнутость, нелюдимость. Гордец на время застывает в таком состоянии, а затем, как правило, происходит столкновение его с реальностью или обществом. Зарождающийся и развивающийся конфликт сильно действует на персонажа, тот теряет способность держать эмоции и мысли под контролем и начинает бросать направо и налево хотя и обоснованные, но все же жесткие обвинения. Битва эта обречена, ибо не стоит ни малейшего труда социуму сплотиться против инородного элемента, этого разрушителя порядка и спокойствия. Оно уничтожает обличителя или попросту изолирует его от себя.

Многие исследователи отмечают преемственность персонажа Лермонтова по отношению к Чацкому. Подобно герою «Горя от ума» Арбенин, будучи оскорблен жестокостью общества, врывается в привычный ход его жизни, стремясь вывернуть его миропонимание наизнанку – той стороной, в которой он видит истину. Занятый изобличением пороков окружающих, он не замечает, что остается непонятым, осмеянным, отвергнутым. Никто не желает поддержать его правду.

Что же касается пути, по которому герой пришел к финалу своей истории, то тот напоминает жизнь Онегина (неспроста они тезки). Пушкинский Евгений до поры, до времени блистал в обществе, любил светские развлечения, как никто, и вдруг в одночасье все бросил, удалился в деревню, скрылся ото всех. Разница в том, что Арбенин смог найти свое счастье в этом мире, хотя длилось оно не долго. Онегин же так был занят осуждением нравов, поступков, убеждений, что упустил свой шанс и больше уже не смог примириться с действительностью, достичь с ней гармонии.

Образ Нины

Нина. Молодая девушка, милое, чистое, цветущее создание, только вступающее в жизнь. Как такой холодный, скупой на чувства человек, как Арбенин, одержимый лишь одной страстью, мог заполучить ее сердце? Сам он назвал ее ангелом, посланный ему Богом, чтобы построить его счастье. Нина единственная, кто может спасти душу Евгения, но чтобы искупить все его прошлые поступки, совершить этот подвиг, недостаточно только ее чувств, главное, — это его желание измениться. Он любит жену, ему хорошо в семейном уюте, он забывает об игре, буйный нрав его утихает. И все же отказаться от прошлого — еще не значит начать новую жизнь. Герой застывает в новом образе до первого потрясения. Малейшее сомнение рушит новообретенную гармонию, и супруг оказывается не в силах устоять перед натиском былых порывов. Нина – это испытание, которое он силится преодолеть, но не может. Ему не хватает веры.

Прошлое настигает Евгения, он поддается слабости, и дикая страсть застилает ему глаза, не дает увидеть и услышать даже очевидное. Арбенин не может совладать с гневом, ревностью, жаждой снова включится в игру. На этот раз ставки непомерно высоки – судьбы людей на кону. Игрок готовится к финальному раунду, ничто и никто не может удержать его на краю пропасти. Он забывает, что любые деньги можно вернуть, отыграть, заработать, а жизнь человеку возвратить нельзя. Он шагает в бездну, еще не осознавая, что вместо победы над обстоятельствами или ничьей в его схватке с обществом, которое он желает проучить, он стремительно приближается к полному поражению и саморазрушению.

Смысл финала

Не только потеря того, чем он мог дорожить, ждет Арбенина. Судьба уготовила ему страшную кару. Она не пожелала оставить его в неведении о содеянном. В завершающих актах пьесы появляется таинственный Неизвестный, посланный раскрыть все секреты и сорвать пелену, скрывающую правду от преступника. До этого момента разум услужливо мутил сознание главного героя в те минуты, когда должно было происходить разоблачение действующих лиц конфликта или обстоятельств, приведших к его появлению. Евгений не верил словам или не понимал их смысл, а порой даже не слышал того, что ему говорили. Ослепленный ревностью, но стал одержим мыслью о мести и уже был неспособен свернуть с этого пути. Неизвестный разрушил стену обмана и домыслов, возведенную самим ревнивцем, и тот наконец-то увидел полностью всю картину, осознал, что натворил ужасное и непоправимое. Жить с этим дальше было невозможно, разум героя окончательно погрузился во тьму, откуда несчастному уже не было возврата.

Можно ли считать сумасшествие наказанием для героя? Мог ли он спустя годы снова обрести покой и счастье в этом мире? Пожалуй, это было его единственное спасение. Ведь он не остался совершенно глух к голосу совести, он испытал ужасную боль и муку из-за свершенного им. Помутнение рассудка освободило его от груза знания.

Судьба сломила его, но победив, она не лишила его жизни, не дала второй шанс. Арбенин застрял где-то между земным существованием и небесным судом. Было ли это дополнительной карой или возможностью искупить вину и заработать прощение, сказать невозможно.

Автор: Полина Матвеюк

Используемые источники:

- https://reshator.com/sprav/literatura/analiz/lermontov-maskarad/

- https://101student.ru/literatura/sochineniya/lermontov/kratkoe-soderzhanie-i-analiz-pesy-maskarad.html

- https://school-ethiopia.ru/kratkoe-soderzhanie/rol-neizvestnogo-v-drame-maskarad.html

- https://literaguru.ru/analiz-pesy-lermontova-maskarad/

Иванова

Людмила Игоревна, учитель-методист русского языка и литературы МОУ «СШ№22

имени Маршала Сергеева города Макеевки», ДНР

Авторская

разработка

Учим писать сочинение по прочитанному тексту

РАБОТА С ПРИТЧАМИ – 1

Притчи древности

Из

книги:

Словарь

литературных терминов. / Сост. И.В.Клюхина. – 7-е изд. – М.: ВАКО, 2018. —

96с. – (Школьный словарик).

ПРИТЧА — небольшой

рассказ, содержащий поучение в иносказательной форме. По своему характеру

притча близка к басне. Однако смысл притчи всегда

более глубокий: она иллюстрирует идею, касаясь общих проблем морали,

общечеловеческих законов, тогда как басня даёт суждение по более конкретной

ситуации. Нет в притче и традиционных условных персонажей басни.

С древних времен вплоть до ХVIIIв. притча имела

морально-религиозное содержание. В старой притче не было

характеров; время, а зачастую и место действия не были конкретны, не было

развития событий. Притча не изображала, а сообщала,

и в самом сообщении звучала мораль, которую должен был усвоить читатель

(например, «Притча о сеятеле» из Нового Завета»).

В ХIХв. притча

используется писателями с целью прямого наставления читателя в вопросах

человеческого и общественного поведения (Например, притчи Л.Н.Толстого,

адресованные в основном детям, призывают к доброте и трудолюбию).

В ХХв. притча

получила особенное назначение в литературе: стала использоваться в

произведениях с особой нравственной целью (например, повесть Чингиза

Айтматова «Белый пароход»: сказка о Матери-оленихе – как основа для размышлений

о добре и зле). Появились новые жанры, которые имеют притчевый характер: рассказ-притча,

повесть-притча, роман-притча, драма-притча. В подобных произведениях

главное не характеры и не обстоятельства, а исключительная заострённость

авторской мысли на моральных вопросах, к которой приковывается внимание

читателя. Сюжет в этом случае важен как пример, с помощью которого автор

стремится нагляднее и убедительнее донести до читателя своё понимание вещей и

заставить задуматься над этим (например, Ф.Кафка – новелла-притча

«Превращение», Э.Хемингуэй–повесть-притча«Старик и

море»,У.Голдинг–роман-притча«Повелитель мух»).

Из

книги:

Притчи.

Хасидские, египетские, суфийские. – Харьков: «ФОЛИО», 2010. – 190 с.

ЛИШЕНИЯ И БОГАТСТВО

суфийская притча

Обезьяна раз сказала человеку:

— Посмотри, как я обездолена, разве ты не

видишь этого? У меня нет ни крыши над головой, ни хорошей еды, ни одежды, как у

тебя. Ни сбережений, ни мебели, ни украшений, ни земель — вообще ничего. Ты

же, наоборот, имеешь всё это, и даже больше того!

Человек от таких слов устыдился и

отдал обезьяне всё, что имел. Сам же он стал нищим.

Настало время обезьяне официально

вступать во владение имуществом человека.

— Ну и что ты будешь теперь делать со всем

этим? — спросил человек.

— Вот еще, стану я разговаривать с дураком

без гроша в кармане, вроде тебя!

Словарная работа:

Суфизм — аскетически-мистическое

направление в исламе, включающее как учение, так и

духовные практики, направленные на борьбу человека со скрытыми душевными

пороками и

духовное воспитание личности; мусульманское подвижничество; образ жизни

последователей суфизма и их объединения; одно из основных направлений классической

мусульманской философии.

Су́фий — последователь суфизма.

ЗАДАНИЯ и ВОПРОСЫ:

1.

Определите проблемы,

обозначенные в данной притче

2.

Дайте развернутый ответ на вопрос:

Что проявилось в поступке человека: глупость, совестливость, страх перед

мнением общества или что-то другое?

3.

Как вы думаете, обезьяной руководило

обостренное чувство справедливости, социальная зависть или природная алчность?

4.

Можно ли на основании всего происшедшего

в данной истории сделать вывод, что можно считать нравственным, а что –

безнравственным?

5.

Что у вас вызвало изумление при чтении

данной притчи?

Вариант ответа (подсказка):

ПРОБЛЕМЫ,

поставленные в притче:

– Проблема социального неравенства, конфликт между

бедными и богатыми.

(Этот конфликт в данном тексте только обозначен, он не является

основой движения сюжета)

– Проблема совести

(Совесть есть у человека, который устыдился своего имущества.

Совести нет у обезьяны – и

это позволило ей хитростью выманить имущество у человека, да ещё и

возгордиться этим)

– Проблема алчности

– Проблема зависти

– Проблема неблагодарности

– Проблема справедливости

– Проблема глупости

(Человек отнюдь не глуп! Но с обывательской точки зрения ему может

быть выдвинуто

подобное обвинение: «Зачем, мол, невесть кому отдавать

«своё», «нажитое трудом». С какой

стати?! Лишь глупец может так поступить!» Это рассуждения

людей, не способных

бескорыстно что-то сделать, тем более, от чего-то

отказаться. Правильно ли так

поступать? – Вопрос дискуссионный, сложный; у него не будет

однозначного ответа).

– Проблема «доброго жеста»

(Это то, на что трудно решиться обычному

человеку, т.к. за «добрый жест» могут посчитать

«глупым», подвергнуть недоверию и осмеянию. Кто-то может

воспринять подобный жест как

пиар или как демонстрацию своего превосходства. На самом деле, на такой жест

способен

человек совестливый, сострадательный, милосердный и бескорыстный)

– Проблема нравственности и её уровня

(Низкий уровень нравственности у

обезьяны. И это подтверждают

— её хитрость

— её стремление манипулировать другими

— поразительная неблагодарность

— завышенная самооценка: обезьяна себя очень сильно зауважала за то, что

вынудила

человека отдать ей всё имущество

— презрительное отношение к добрым порывам человека, к его щедрости, к его

способности пожертвовать «своим» во имя справедливости

— полное отсутствие совести.

Высокий уровень нравственности у человека, на что указывают:

— чувствительная совесть

— способность к бескорыстной жертве

— щедрость

— философское отношение к хамскому поведению обезьяны)

ЧЁРНЫЙ РАБ И СОБАКА

суфийская притча

Богатый

купец владел, помимо всего прочего, роскошным фруктовым садом. Однажды он пошёл

погулять в нём, и когда проходил по винограднику, то увидел чёрного раба. Тот

расположился прямо на земле с куском хлеба в руках, а напротив него сидела

собака. Раб отломил кусок хлеба и бросил его псу. Затем еще и еще, пока наконец

не скормил всё, что у него было.

Купец

подошел к нему и спросил:

— Сколько

хлеба ты получаешь в день?

— Это

всё, что у меня было, — отвечал раб.

— А зачем

ты отдаёшь хлеб собаке?

— Собаки

здесь редкость, — говорил раб, — эта прибежала откуда-то издалека, и сразу

видно, что очень голодна. Поэтому я и решил её накормить.

— Но что

ты сам будешь есть сегодня? — спросил купец.

— Ничего.

Но все в порядке, я потерплю.

Услышав

эти слова, купец подумал: «Я известен во всей округе как щедрый человек, и

действительно, я помог очень многим. Но этот человек превзошёл меня, хотя он

просто скормил хлеб голодной собаке».

После

этого купец даровал рабу свободу и подарил ему весь большой фруктовый сад.

ЗАДАНИЯ и ВОПРОСЫ:

1. Дайте характеристику

рабу.

2. Дайте

характеристику купцу.

3. Дайте

развернутый ответ на вопрос:

— За

что наградил купец раба?

— Почему

купец посчитал, что его обильная щедрость меньше щедрости раба?

— Как вы

думаете, эти два человека находятся на одном уровне

нравственности или на разных? Объясните свою точку зрения.

NB: Отвечая на

вопросы, не забывайте, что ваш текст должен быть составлен по законам рассуждения:

Т — А — П — В (Тезис – Аргументы – Примеры – Вывод, который подтверждает

или опровергает Тезис).

КОРШУН И КОШКА

египетская

притча

Жил некогда коршун, рожденный на

вершине горы, и жила кошка, рожденная у подножья этой горы.

Коршун долго не решался улетать из

гнезда за пищей для своих птенцов – он боялся, что кошка достанет их и съест.

Но и кошка тоже боялась уходить за пищей для своих котят, опасаясь, что коршун

их унесет. Так было до тех пор, пока однажды сказал коршун кошке:

– Давай отныне жить как добрые

соседи! Дадим клятву великому богу Ра и скажем: «Если кто-нибудь из нас

отправится за кормом для своих детей, другой не станет на них нападать!»

И они поклялись, и обещали перед

богом Ра, что не отступятся от своей клятвы.

Но однажды коршун отнял у котенка

кусок мяса и отдал его своему коршуненку. Это увидела кошка и решила отнять

мясо у коршуненка. И когда он повернулся к ней, кошка схватила его и вонзила в

него свои когти.

– Клянусь Ра, это не твой корм! –

запищал коршуненок, когда понял, что ему не вырваться. – За что же ты вонзила в

меня свои когти?

Но кошка ему ответила:

– Откуда же у тебя это мясо? Ведь

принесла его я, и принесла моему котенку, а не тебе!

– Я не летал к твоим котятам! –

отвечал коршуненок. – И если ты станешь мстить мне или братьям моим и сестрам,

то Ра увидит, что ты нарушила принесенную ему клятву.

Тут он хотел взлететь, но крылья не

смогли унести его обратно на дерево. Словно умирая, он упал на землю и сказал

кошке:

– Можешь убить меня, но тогда

погибнет твой сын и сын твоего сына.

И кошка его не тронула. Но вот прилетел

коршун и нашел своего птенца на земле. Охватила его злоба, и сказал он в

сердцах:

– Клянусь, я отомщу! Я сделаю это,

когда Возмездие вернется сюда из далеких земель страны Сирии. Тогда пойдет

кошка за пищей для своих котят, а я нападу на них. И станут котята кормом для

меня и моих детей!

Однако коршуну долго не выпадал

подходящий момент, чтобы напасть на дом кошки и уничтожить весь ее род. Он

следил за каждым шагом своего врага, и днем и ночью думал о своей мести.

И вот однажды кошка оставила своих

котят. Коршун увидел это, напал на них и унес. И когда кошка вернулась, она не

нашла ни одного котенка. Тогда она обратилась к небу и воззвала к великому Ра:

– Узнай о моем горе и рассуди нас с

коршуном! Мы оба дали священную клятву, но он нарушил ее. Он убил всех моих

детей!

И Ра услышал кошку и послал

Небесную силу, чтобы покарать коршуна. Отправилась Небесная сила и отыскала

Возмездие, которое сидело как раз под тем деревом, где было гнездо коршуна. И

Небесная сила передала Возмездию повеление Ра покарать коршуна за то, что он

сделал с котятами.

Однажды коршун увидел одного

сирийца, который жарил на углях горную дичь (он не знал, что все это специально

устроено Возмездием, чтобы покарать его). Схватил коршун кусок мяса и унес его

в свое гнездо. Но он не заметил, что к мясу пристали горящие уголья.

И вот гнездо коршуна запылало,

изжарились все его дети и упали на землю к подножью дерева.

Пришла тогда кошка к дереву, где

было гнездо коршуна, но птенцов не тронула.

– Клянусь именем Ра, ты долго

охотился за моими детьми, и вот ты напал на них и убил! – сказала она коршуну.

– А я даже теперь не трогаю твоих птенцов, хоть они и поджарились в огне!

Словарная работа:

Ра — Ra

— древнеегипетский бог солнца, верховное божество в религии древних

египтян.

Его имя означает «Солнце». Центром культа был Гелиополь, где Ра был

отождествлён с

более древним местным солнечным божеством, Атумом, и где ему были

посвящены (как его

воплощения) птица Феникс, бык Мневис и обелиск Бен-Бен (Бенну — в египетской

мифологии птица. которая по легенде является душой бога Ра. Название

связано со словом

«вебен»,

означающим «сиять»).

ЗАДАНИЯ и ВОПРОСЫ:

1.

Определите проблемы,

обозначенные в данной притче

2.

Дайте характеристику кошке.

3.

Дайте характеристику коршуну.

4.

Дайте развернутый ответ на вопрос:

— Что проявилось более в диалоге кошки и коршуненка: ум птенца, его

хитрость, страх или его врожденная способность к манипулированию другими?

Аргументируйте.

— Почему кошка ни разу не тронула птенцов коршуна, несмотря на его

поведение?

— Почему коршун повел себя столь нечестно несколько раз? Кем он при

этом пренебрег: кошкой, Возмездием или самим богом Ра? Поясните свою мысль.

5.

Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Какие

выводы для себя мы можем сделать, познакомившись с историей кошки и коршуна?»

NB: Не

забывайте, что ваш текст должен быть составлен в соответствии со схемой:

Т — А

— П — В (Тезис – Аргументы – Примеры – Вывод, который подтверждает или

опровергает Тезис).

Вариант ответа (подсказка):

Проблемы

— проблема чести и достоинства

— проблема клятвопреступничества (или «верности данному слову»)

— проблема преступления и наказания

— проблема пренебрежения по отношению к высшим силам

— проблема сострадания

Из

книги:

Притчи.

Ведические, индийские, буддийские. – Харьков: «ФОЛИО», 2014. – 222 с.

А ЗАЧЕМ ПОЁТ ПТИЦА?

индийская притча

Ученики гуру задавали ему много

вопросов о боге. В конце концов учитель сказал:

– Бога не знает никто, и никто не

сможет познать бога умом. Также и любое утверждение о нем, любой ответ на ваши

вопросы будет лишь искажением Истины.

Услышав такой ответ учителя,

ученики были озадачены.

– Но тогда зачем ты говоришь о

нем?

– А зачем поет птица?

Словарная работа:

Гу́ру — — духовный наставник, учитель, тот, кто

передаёт знание (прежде всего, истину о Боге),

кто

направляет и питает пробуждение ученика. Дословно это слово переводится как –

тот,

кто

рассеивает тьму, и широко используется у буддистов, индуистов и сикхов

ЗАДАНИЯ и ВОПРОСЫ:

1.

Что хотели узнать ученики? Почему?

(ученики задавали много

вопросов разных о Боге потому, что хотели познать Бога,

приблизиться к нему, так как хотели духовно

совершенствоваться.Ведь главной целью их

обучения было узнать у гуру Истину о Боге)

2.

Почему гуру сперва давал ученикам ответы, а

потом сказал, что любые ответы на их вопросы будут «лишь искажением Истины»?

(гуру сначала

отвечал на все вопросы учеников, т.к. его задача была учить их, т.е. передавать

им свои знания. По истечении