Автор На чтение 24 мин. Просмотров 5 Опубликовано

Опубликовано 20.10.2017 — 15:56 —

план поможет учащимся 8-9 класса сделать самостоятельный анализ лирического стихотворения

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| plan_analiza_stih._8.docx | 14.26 КБ |

Предварительный просмотр:

- Автор, название, история создания.

- Тема произведения, его идея.

- Развитие сюжета, конфликта (если есть).

- Художественные образы стихотворения.

- Использование литературных приемов (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, символ, повтор и т. д.) и поэтической лексики (синонимы, антонимы, архаизмы, неологизмы и т. д.).

- Жанр и стихотворный размер.

- Лирический герой, его чувства и переживания.

- Личное отношение к стихотворению.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

План анализа стихотворения

Использую на уроках литературы в разных параллелях…

План анализа стихотворения

Этот материал готов для раздачи учащимся 9-11 классов…

План анализа стихотворения.

Анализировать стихи можно по-разному. Но есть общие вопросы анализа. Данный план поможет ученикам 5-8 классов анализировать небольшое поэтическое произведение как на уроках литературы, так и на уроках…

План анализа стихотворения

План анализа стихотворения…

План анализа стихотворения

Примерный план анализа стихотворения 1. Выразительное чтение стихотворения (учитель).2. Эмоциональное восприятие текста.3. Словесное рисование (пейзажная лирика).4. …

план анализа стихотворения

план анализа включает в себя основные требования по анализу стихотворения…

план анализа стихотворения

Представлены 5 вариантов анализа лирического произведения…

- Мне нравится

1. Автор и название стихотворения.2. История создания стихотворения / когда написано, по какому поводу, кому посвящено/.3.Жанр стихотворения:эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия (грустное стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет и т.д.4. Тема, идея, основная мысль / о чем стихотворение /. Если автор принадлежит к какой-либо литературной группировке: символист, акмеист, футурист, — то необходимо подобрать примеры, доказывающие, что перед нами произведение поэта-символиста, акмеиста или футуриста.Цитаты из текста, подтверждающие выводы. Какое настроение становится для стихотворения определяющим в целом. Меняются ли чувства автора на протяжении стихотворения, если да – благодаря каким словам мы об этом догадываемся.5.Композиция стихотворения, его деление на строфы /как соотносится смысл стихотворения и его деление на строфы. Представляет ли каждая строфа законченную мысль или в строфе раскрывается часть основной мысли. Сопоставлен или противопоставлен смысл строф. Значима ли для раскрытия идеи стихотворения последняя строфа, содержит ли вывод.6.7. Какими художественными средствами раскрывается основная мысль автора, тема и идея стихотворения:-Подобрать в тексте «ключевые» слова и образцы, раскрывающие главную мысль поэта, составить «цепочки» ключевых слов.-Проанализировать художественные приёмы (тропы), которые использует автор: метафоры, эпитеты, олицетворения, метонимии, сравнения и др.-Какую лексику использует автор:-Особенности поэтического синтаксиса (синтаксические приёмы или фигуры поэтической речи):- антитеза/противопоставление; — градация — например: светлый — бледный — едва заметный; — инверсия — необычный порядок слов в предложении с очевидным нарушением синтаксической конструкции; — повторы/рефрен; — риторический вопрос, обращение — повышают внимание читателя и не требуют ответа; — умолчание — незаконченное, неожиданно оборванное предложение, в котором мысль высказана не полностью, читатель додумывает её сам. —Поэтическая фонетика: Использование звукоподражаний, звукозаписи — звуковых повторов, создающих своеобразный звуковой «рисунок» речи. — аллитерация — повторение одинаковых согласных; — анафора — единоначатие, повторение слова или группы слов в начале нескольких фраз или строф; — ассонанс — повторение гласных; — эпифора — противоположна анафоре — повторение одинаковых слов в конце нескольких фраз или строф. 8.Ритм стиха, стихотворный размер,рифма.Размер: акцентный стих; _ _’ _ амфибрахий; _ _ _’ анапест; верлибр (свободный или белый стих); ‘_ _ _ дактиль; дольник; ‘_ _ / ‘_ _ / ‘_ _ хорей 3-стопный; _ _’ / _ _’ / _ _’ /_ _’ ямб 4-стопный (ударение на каждом втором слоге); Рифма: аабб — парная; абаб — перекрёстная; абба — кольцевая. анафоры (одинаковое начало строчек)- как бы дополнительная рифма, только в начале стиха. переносы (значение переносимого слова подчёркивается, на нём делается смысловой акцент). 9. Мое восприятие этого стихотворения.10. Значение этого стихотворения в творчестве поэта. Есть ли в творчестве этого поэта сходные с ним, можно ли сравнить это стихотворение створчеством другого поэта. Опубликовано 04.11.2020 — 20:55 —

Очень подробный и понятный план анализа лирического произведения

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| plan_analiza_stihotvoreniya.docx | 17.6 КБ |

Предварительный просмотр:

1. Автор и название стихотворения.

2. История создания стихотворения

3. Тема, идея, основная мысль (о чём стихотворение). Если автор принадлежит к какой-либо литературной группировке: символист, акмеист, футурист, — то необходимо подобрать примеры, доказывающие, что перед нами произведение поэта-символиста, акмеиста или футуриста. Цитаты из текста, подтверждающие выводы.

4. Художественные средства

5. Композиция лирического произведения.

6. Поэтическая лексика.

7. Стилистические фигуры:

8. Поэтическая фонетика:

9. Образ лирического героя, авторское «Я».

10. Литературное направление: романтизм, реализм, сюрреализм, символизм, акмеизм, сентиментализм, авангардизм, футуризм, модернизм и т.д.

11. Жанр: эпиграмма (сатирический портрет), эпитафия (посмертное), элегия (грустное стихотворение, чаще всего о любви), ода, поэма, баллада, роман в стихах, песня, сонет и т.д

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

План анализа стихотворения

Использую на уроках литературы в разных параллелях…

План анализа стихотворения

Этот материал готов для раздачи учащимся 9-11 классов…

План анализа стихотворения.

Анализировать стихи можно по-разному. Но есть общие вопросы анализа. Данный план поможет ученикам 5-8 классов анализировать небольшое поэтическое произведение как на уроках литературы, так и на уроках…

План анализа стихотворения

План анализа стихотворения…

План анализа стихотворения

Примерный план анализа стихотворения 1. Выразительное чтение стихотворения (учитель).2. Эмоциональное восприятие текста.3. Словесное рисование (пейзажная лирика).4. …

план анализа стихотворения

план анализа включает в себя основные требования по анализу стихотворения…

план анализа стихотворения

Представлены 5 вариантов анализа лирического произведения…

- Мне нравится

План анализа стихотворения по литературе

Анализ стихотворения по литературе — это возможность проявить свои творческие способности, выразить своё мнение о творчестве поэта.

План анализа стихотворения включает в себя следующие этапы.

- Автор и название стихотворения.

- История создания стихотворения: когда оно было написано, по какому поводу, кому автор его посвятил.

- Жанр стихотворения.

- Тема, идея, основная мысль стихотворения.

- Композиция стихотворения, его деление на строфы.

- Образ лирического героя, авторское «Я» в стихотворении.

- С помощью каких художественных средств выразительности раскрывается основная мысль автора, тема и идея стихотворения.

- Ритм стиха, стихотворный размер, рифма.

- Моё восприятие стихотворения.

- Значение этого стихотворения в творчестве поэта.

Пример анализа стихотворения по плану

1. Автор и название стихотворения. А.С. Пушкин «Анчар».

2.История создания стихотворения. Стихотворение «Анчар» было написано в 1828 году, через 2 года, как Пушкин вернулся из ссылки.

Читайте также: Разное, Три поколения в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»

Замысел для написания «Анчара», судя по всему, родился из-за дела, возбуждённого против поэта за создание произведений «Гаврилиада» и «Андре Шенье». Его печальные размышления о природе власти были аллегорически выражены в данном произведении.

Относительно сюжетной основы стихотворения — поэта вдохновили сразу два источника, а именно: старая легенда о ядовитом растении и заметки доктора Фуше, который рассказывал в них о якобы растущем на острове Ява дереве, к которому посылали преступников, осуждённых на смертную казнь. Они должны были принести яд вождю племени. А.С. Пушкин вдохновился данным сюжетом, но переработал его в соответствии со своим замыслом.

3. Жанр. Чаще всего жанр этого произведения определяют как лирическое стихотворение, однако его можно частично считать балладой благодаря событийному сюжету.

4.Тема, идея. Основная тема стихотворения – пагубность влияние неограниченной власти одного человека. Силу этого явления Пушкин познал на себе, что сделало стихотворение глубоким эмоционально и убедительным.

Для усиления своей мысли Пушкин использует противопоставление естественного поведения, когда всё живое в природе избегает прикосновений к смертоносному древу, и поведения владыки, который решает нарушить этот закон.

Таким образом, идея произведения заключается в том, что «непобедимый владыка», который послал своего раба к анчару, зная, что он погибнет, а затем использовал принесённый им яд для того, чтобы нести смерть дальше – зло даже большее, чем ядовитое дерево.

Однако, не только власть виновата в своём зле. Рабы виноваты не меньше. Тирания не существует без рабства, они тесно связаны. Главное в жизни — избавление от рабства, обретение свободы. Это основная идея стихотворения.

5.Композиция. Данное произведение делится на две почти равные части: в первую входит пять строф, во вторую – четыре.

Сначала автор описывает истекающее ядом дерево, которое в данном случае является символом зла. Даже движение, обычно символизирующее жизнь, становится смертоносным – ветер улетает от него уже ядовитым, дождевая вода, стекая с ветвей, капает в песок будучи ядом.

Во второй части произведения поэт описывает всесильного владыку, который, не колеблясь, отправляет своего раба умирать ради того, чтобы добыть яд, необходимый для дальнейших завоеваний, причём раб подчиняется ему беспрекословно.

6.Образ лирического героя. Мысли и чувства лирического героя на протяжении повествования меняются. Вначале он рассказывает нам о дереве анчар, несущем смерть всему живому. Герой повествует довольно спокойно, настолько, насколько спокойно можно говорить о смерти, однако зловещий холодок и грозные интонации присутствует в его рассказе.

Далее лирический герой говорит о том, что животные не подходят к страшному дереву. Человек, которого природа наделила высшим разумом, отправляет другого человека к нему. Посылает на верную смерть. В рассказе лирического героя чувствуется скрытая, замаскированная ненависть ко всему происходящему.

7.Художественных средств выразительности. А стихотворении А.С. Пушкин использовал следующие художественные средства:

- метафоры – «природа жаждущих степей его в день гнева породила», «вихорь чёрный на древо смерти набежит», «послушно в путь потёк»;

- эпитеты – «в пустыне чахлой и скупой», «зелень мёртвую», «густой прозрачною смолою»;

- сравнения – «Анчар, как грозный часовой»;

- инверсии – «зелень мёртвую», «густой прозрачною смолою», «вихорь чёрный».

В стихотворении также легко проследить антитезу «царь – раб». Для её создания А.С. Пушкин использовал не только эпитеты («бедный раб» – «непобедимый владыка»), но и глагольное противопоставление: если царь послал раба, то тот потёк, причем во втором случае глагол усиливается словом «послушно».

8.Ритм, рифма, стихотворный размер. Стихотворный размер — четырёхстопный ямб. Рифма — перекрёстная.

Читайте также: Краткое содержание книги Шибалково семя, автор Михаил Шолохов

Благодаря стихотворному размеру автору удалось передать не только все ощущения от смерти в природе, но и проявления зла в плане человеческих отношений.

9.Моё восприятие. Моё восприятие стихотворения «Анчар» заключается в том, что я придерживаюсь мнения автора. Пока есть рабы, будет процветать и тирания. Когда человек достаточно смел для того, чтобы отстаивать себя и свою свободу, когда он смел и решителен для того, чтобы бороться за своё до конца, у зла не будет над ним власти.

10.Значение этого стихотворения в творчестве поэта. Стихотворение «Анчар» является трагическим, оно отражает характерное для того периода в жизни Пушкина мировосприятие. Но в то же время оно показывает, насколько глубоко А.С. Пушкину удавалось проникать в природу истинного зла, понимая, что тьма существует и сама собой не исчезнет.

План разбора лирического стихотворения (произведения)

Данилова В.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Заинская СОШ№2» Заинского муниципального района Республики Татарстан

1. Дата написания. Реально биографический, фактический комментарий.

2. Жанровое своеобразие:

Лирический род литературы и его жанры.

Особенности:

- ОДА – торжественное воспевание героических подвигов людей, величественные события в жизни общества, либо грандиозные явления природы.

- ЭЛЕГИЯ – проникнута настроением грусти. Повествование от первого лица, изображение радостей и горестей любви, бренность человеческого существования.

- ПОСЛАНИЕ – отношение поэта к политическим, нравственным, философским вопросам. Носит дружеский, сатирический характер. Обязательно имеет адресата.

- ЭПИГРАММА – тоже имеет адресата, но в эпиграмме зло высмеивается какое-либо лицо или общественное явление.

- МАДРИГАЛ – небольшое стихотворение любовно-комплиментарного характера, адресован конкретному лицу.

- ЭПИТАФИЯ – надгробная надпись.

- ЭПИТАЛАМА – свадебная песнь.

3. Поэтика заглавия.

Типы заглавий:

- Авторское или заглавие – аннотация.

- Читательское заглавие.

- Именной заголовок – «Анна Каренина»

- Заголовок –символ – «Дым» Тургенева.

- Заглавие с указанием на способ повествования – «Обыкновенная история» Гончарова.

- Заголовок – оксюморон (совмещение несовместимого) – «Горячий снег», «Мертвые души».

- Реминисценция – «Сильна как смерть» Мопассан, «Шум и ярость»

- Заглавие – антитеза (союзные и бессоюзные) – «Преступление и наказание», «Война и мир», «Барышня – крестьянка»

- Название, содержащее образное определение – «Бедная Лиза»

- Тематическое заглавие – «Отцы и дети»

- Проблемно заглавие – «Кому на Руси жить хорошо?»

- Временное заглавие – «Осень» Пушкина.

- Заглавие, обозначающее место – Пушкин «К морю»

4. Ведущая тема:

- Любовь

- Одиночество.

- Поэт и поэзия и др.

5. Основная идея.

Необходимо найти в произведении в самой смысловой строке. К какому литературному направлению принадлежит автор: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (течения модернизма _ акмеизм, футуризм, символизм, иммажинизм), постмодернизм.

6. Структура стихотворения.

Читайте также: Краткая биография Иоганна Вольфганга Гете: человек, который успел все

А) Основные изобразительные средства:

1. Сравнение: — развернутые (Гоголь: «И хлынула ручьем молодая кровь подобно дорогому вину»);

- общеупотребительные (Белый, как снег)

- авторские (окказиональные) (Маяковский «И упал 12-й час как с плахи голова казненного»)

Используя сравнения, автор сопоставляет предметы и явления, находя между ними сходные черты. Один предмет как бы поясняется другим. Таким образом, ярко проявляются те черты, которые автор желает выделить.

2. Гипербола. Чаще всего используется в сатирической поэзии, цель которой – высмеивание пороков и глубже затронуть сознание читателя. Позволяет полнее понять образ.

- количественное преувеличение («Щетки тридцати родов и для ногтей и для зубов» из «Евг. Онегина».

- Преувеличение действия (Мцыри был рад грозе

Рукою молнию ловил») Гиперболизированные бывают характеры: Плюшкин, Коробочка психология: герои Достоевского)

3. Литота – преуменьшение – (Мальчик-с-пальчик)

4. Антитеза – служит для усиления художественного эффекта. Факты, основанные на контрасте, воспринимаются ярче:

- словесная (Пушкин «Созданье ада и небес»);

- образная (Честный Гринев, бесчестный Швабрин);

- оксюморонная (И загорится влажно и светло)

- композиционная («Деревня» Идиллия деревни).

5. Метафора.

Для понимания метафоры и ее роли в создании художественного эффекта необходимо проследить ряд ассоциаций:

- общеупотребительная М. (Легкий человек, небесный свод);

- индивидуально – стилистическая М. (автора). Суть ее раскрывается только в контексте.

- Олицетворяющая М. Используя которую, автор выделяет неодушевленные предметы или явления природы свойствами живого существа – недремлющий берег

- Овеществляющая (каменное слово)

6. Синекдоха. Часть вместо целого. (Сидишь, пехота?; Предложение руки и сердца).

7. Эпитет. С помощью эпитета автор выражает свое отношение к предмету или явлению и помогает создать живой яркий образ.

- синэстетические (Розовый запах шалфея );

- постоянные (фольклорные) – добрый молодец, земля-матушка.

- авторские

- оксюморонные – веселая грусть

8. Перифраз помогает избежать стилистически стертых повторов (вместо имени) – Солнышко, доченька, Золотая курочка, Весна моих умчалась дней (Весна – молодость).

9. Эмблема очень часто говорят: Олива – эмблема мира, перчатка – вызов ссоры.

10. Повтор – необходим для того, чтобы подчеркнуть элементы несущие концептуальную нагрузку.

- анафора (разновидность повтора – единоначатие) – Как мимолетное виденье/ Как гений чистой красоты.

- эпифора – (повтор конечных слов);

- аналепсис (стык) – горит, горит звезда моих полей;

- анадиплосис (кольцо) – мутно небо, ночь мутна;

11. Параллелизм Что ищет он в стране далекой, Что кинул он в краю природы.

12. Градация Не час, не день, не год пройдет Не век, не год, не день

13. Плеоназм Грусть – тоска, житье-бытье.

14. Инверсия. С помощью инверсии автор может расставить акценты в тексте, придать ему дополнительно выразительность. Что ищет он в стране далекой – Что он ищет в далекой стране – т.е. порядок слов.

15. Эллипсис – пропуск слов.

16. Риторический вопрос, восклицание, риторическое обращение. Направлен на привлечение внимания читателей. Заставляет подумать и сделать выводы. Б) Основные особенности ритмики

Силлабика, тоника, силлабо — тоника.

Размер – ямб – (2,4,6,8,10) — хорей (1,3,5,7,9) — дактиль (1,4,7,10,13) — амфибрахий (2,5,8,11,14) замедленное повествование — анапест (3,6,9,12,15)

Бу/ря мгло/ю не/бо кро/ет – хорей – 1,3,5,7 – четырехстопный

Я пом/ню чуд/но/е/мгно/ве/нье – 2,4,8 – четырехстопный ямб с пиррихием в третьей строке. (т.е. выпадение слога)

Швед/рус/ский/ко/лет/ру/бит/ре/жет 1,2,4,6,8, — 4хстопный ямб со спондеем (увеличивается ритмика, динамика) т.е. лишняя цифра.

Читайте также: Анализ произведения История одного города Салтыкова-Щедрина

В) РИФМА.

Мужская — ударение падает на последний слог последнего слова. Женская – предпоследний слог последнего слова. Дактирическая – третий слог с конца. Гибердактирическая – 4 слог с конца.

Рифма бывает: Точная далекой – родной Неточная – далекий – родной Богатая — гребя – гремя (см. начало слова, даже если есть 1 согласный) Бедная – гребя – дитя Грамматическая (части речи). Неграмматическая Г) СПОСОБ РИФМОВКИ — парный; — перекрестный; — кольцевой н/р: одинокий голубой далекой перекрестная родной Д) Сопоставление и развитие словесных образов по сходству, по контрасту, по смежности, по ассоциации. Е) СТРОФИКА

- двустишие;

- терцина (Трехстишие);

- катрен (4);

- пятистишие;

- секстина (6);

- септина (7);

- октава (8);

- сонет (9);

- онегинская строфа (14).

Ж) ЗВУКОПИСЬ – (ассонанс (гласные), аллитерация (согласные), звукоподражание)

7. Место произведения в творчестве поэта и личное отношение к стихотворению.

План анализа

Безусловно, разные учебные заведения и разные педагоги могут предъявлять немного отличающиеся друг от друга требования по анализу, однако примерный план таков:

- Автор, название и история создания произведения.

- Анализ формы стихотворения.

- Какой используется размер стиха?

- Какие используются рифмы?

- Какова структура (количество и расположение строф и строк) стихотворения?

- Какие литературные приемы, художественно-выразительные средства (тропы) используются в произведении?

- Каковы жанр (форма) стихотворения и его литературное направление?

- Анализ содержания стихотворения.

- Какое значение имеет название произведения?

- От какого лица идет повествование? Кто он, лирический герой?

- Каковы тема, идея и основная мысль произведения?

- Есть ли в тексте незнакомые слова или выражения? Что они означают?

- Каков общий тон стихотворения? Какими эмоциями оно пропитано?

- Каков его сюжет? О чём оно?

- Есть ли в тексте какие-то закономерности и повторения слов, фраз, идей?

- Ваше личное субъективное мнение о стихотворении: понравилось или нет? И почему?

План анализа стихотворения по литературе

Анализ стихотворения по литературе — это возможность проявить свои творческие способности, выразить своё мнение о творчестве поэта.

План анализа стихотворения включает в себя следующие этапы.

- Автор и название стихотворения.

- История создания стихотворения: когда оно было написано, по какому поводу, кому автор его посвятил.

- Жанр стихотворения.

- Тема, идея, основная мысль стихотворения.

- Композиция стихотворения, его деление на строфы.

- Образ лирического героя, авторское «Я» в стихотворении.

- С помощью каких художественных средств выразительности раскрывается основная мысль автора, тема и идея стихотворения.

- Ритм стиха, стихотворный размер, рифма.

- Моё восприятие стихотворения.

- Значение этого стихотворения в творчестве поэта.

Пример анализа стихотворения по плану

1. Автор и название стихотворения. А.С. Пушкин «Анчар».

2.История создания стихотворения. Стихотворение «Анчар» было написано в 1828 году, через 2 года, как Пушкин вернулся из ссылки.

Замысел для написания «Анчара», судя по всему, родился из-за дела, возбуждённого против поэта за создание произведений «Гаврилиада» и «Андре Шенье». Его печальные размышления о природе власти были аллегорически выражены в данном произведении.

Читайте также: Сочинение по картине Шишкина «На севере диком», 9 класс

Относительно сюжетной основы стихотворения — поэта вдохновили сразу два источника, а именно: старая легенда о ядовитом растении и заметки доктора Фуше, который рассказывал в них о якобы растущем на острове Ява дереве, к которому посылали преступников, осуждённых на смертную казнь. Они должны были принести яд вождю племени. А.С. Пушкин вдохновился данным сюжетом, но переработал его в соответствии со своим замыслом.

3. Жанр. Чаще всего жанр этого произведения определяют как лирическое стихотворение, однако его можно частично считать балладой благодаря событийному сюжету.

4.Тема, идея. Основная тема стихотворения – пагубность влияние неограниченной власти одного человека. Силу этого явления Пушкин познал на себе, что сделало стихотворение глубоким эмоционально и убедительным.

Для усиления своей мысли Пушкин использует противопоставление естественного поведения, когда всё живое в природе избегает прикосновений к смертоносному древу, и поведения владыки, который решает нарушить этот закон.

Таким образом, идея произведения заключается в том, что «непобедимый владыка», который послал своего раба к анчару, зная, что он погибнет, а затем использовал принесённый им яд для того, чтобы нести смерть дальше – зло даже большее, чем ядовитое дерево.

Однако, не только власть виновата в своём зле. Рабы виноваты не меньше. Тирания не существует без рабства, они тесно связаны. Главное в жизни — избавление от рабства, обретение свободы. Это основная идея стихотворения.

5.Композиция. Данное произведение делится на две почти равные части: в первую входит пять строф, во вторую – четыре.

Сначала автор описывает истекающее ядом дерево, которое в данном случае является символом зла. Даже движение, обычно символизирующее жизнь, становится смертоносным – ветер улетает от него уже ядовитым, дождевая вода, стекая с ветвей, капает в песок будучи ядом.

Во второй части произведения поэт описывает всесильного владыку, который, не колеблясь, отправляет своего раба умирать ради того, чтобы добыть яд, необходимый для дальнейших завоеваний, причём раб подчиняется ему беспрекословно.

6.Образ лирического героя. Мысли и чувства лирического героя на протяжении повествования меняются. Вначале он рассказывает нам о дереве анчар, несущем смерть всему живому. Герой повествует довольно спокойно, настолько, насколько спокойно можно говорить о смерти, однако зловещий холодок и грозные интонации присутствует в его рассказе.

Далее лирический герой говорит о том, что животные не подходят к страшному дереву. Человек, которого природа наделила высшим разумом, отправляет другого человека к нему. Посылает на верную смерть. В рассказе лирического героя чувствуется скрытая, замаскированная ненависть ко всему происходящему.

7.Художественных средств выразительности. А стихотворении А.С. Пушкин использовал следующие художественные средства:

- метафоры – «природа жаждущих степей его в день гнева породила», «вихорь чёрный на древо смерти набежит», «послушно в путь потёк»;

- эпитеты – «в пустыне чахлой и скупой», «зелень мёртвую», «густой прозрачною смолою»;

- сравнения – «Анчар, как грозный часовой»;

- инверсии – «зелень мёртвую», «густой прозрачною смолою», «вихорь чёрный».

В стихотворении также легко проследить антитезу «царь – раб». Для её создания А.С. Пушкин использовал не только эпитеты («бедный раб» – «непобедимый владыка»), но и глагольное противопоставление: если царь послал раба, то тот потёк, причем во втором случае глагол усиливается словом «послушно».

8.Ритм, рифма, стихотворный размер. Стихотворный размер — четырёхстопный ямб. Рифма — перекрёстная.

Благодаря стихотворному размеру автору удалось передать не только все ощущения от смерти в природе, но и проявления зла в плане человеческих отношений.

Читайте также: Составьте рассказ о труде используя следующий план что создаётся трудом какие виды труда вы знаете в чём состоит важность труда какой труд можно назвать творческим

9.Моё восприятие. Моё восприятие стихотворения «Анчар» заключается в том, что я придерживаюсь мнения автора. Пока есть рабы, будет процветать и тирания. Когда человек достаточно смел для того, чтобы отстаивать себя и свою свободу, когда он смел и решителен для того, чтобы бороться за своё до конца, у зла не будет над ним власти.

10.Значение этого стихотворения в творчестве поэта. Стихотворение «Анчар» является трагическим, оно отражает характерное для того периода в жизни Пушкина мировосприятие. Но в то же время оно показывает, насколько глубоко А.С. Пушкину удавалось проникать в природу истинного зла, понимая, что тьма существует и сама собой не исчезнет.

- <sp_imgslider srcs=»https://jiyuu.su/wp-content/uploads/primer-analiza-stihotvoreniya-anchar.,https://jiyuu.su/wp-content/uploads/044.jpg,https://jiyuu.su/wp-content/uploads/026.jpg,https://jiyuu.su/wp-content/uploads/019.jpg,https://jiyuu.su/wp-content/uploads/plan-analiza-stiha.jpg»>

Стилистика

К стилистических средствам традиционно относят: тропы (эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворение, ирония, аллегория, парафраз, гипербола и т.д.), фигуры (эпифора, анафора, градация, повторы, параллелизм и т.д.), звукопись. Уместно в этом разделе будет привести слова одной тематической группы (например, мебель: стул, стол, зеркало в стихотворении Бродского «Я обнял эти плечи и взглянул…»), которые играют большую роль в стихотворении. Найдите устаревшую лексику и неологизмы, объясните, почему автор их употребляет.

Обычно этот раздел самый большой и подробный, при анализе ему следует уделить самое большое внимание. Символику также можно приводить здесь, «привязав» ее к стилистическим приемам.

Рифмы

Если условно поделить стихотворение на четверостишия, можно выделить три основных вида рифмы:

- параллельная, или последовательная (ААББ);

- кольцевая, или обрамляющая (АББА);

- перекрёстная, или «крест на крест» (АБАБ).

Однако не каждое стихотворение делится на четверостишия. Бывают строфы-двустишия, строфы-пятистишия, строфы-шестистишия, а знаменитая «пушкинская», или «онегинская» строфа и вовсе состоит аж из четырнадцати, и способ рифмовки там тоже особый.

Размер стиха

После изучения истории написания приступайте к исследованию стихотворной формы. В первую очередь, конечно, определяется размер стиха. Существует пять основных размеров (стоп):

- хорей (два слога в стопе, ударение при этом ставится на каждом первом, например: бу

-ря-мгло -ю-не -бо-кро -ет…);

- ямб (два слога в стопе, ударение при этом на каждом втором, например: мой-дя

-дя-са -мых-че ст-ных-пра -вил…);

- дактиль (три слога в стопе, ударение при этом на каждом первом, например: ту

-чки-не-бе с-ны-е-ве ч-ны-е-стра н-ни-ки…);

- амфибрахий (три слога в стопе, при этом ударение на каждом втором, например: на-се

-ве-ре-ди -ком-сто-и т-о-ди-но -ко…);

- анапест (три слога в стопе, при этом ударение на каждом третьем, например: о-вес-на

-без-кон-ца -и-без-кра -ю…).

Безусловно, существуют и другие, более сложные стихотворные размеры, но они, как правило, не встречаются в стихах, предлагаемых школьникам и студентам для анализа.

Для определения размера берут самую первую стихотворную строку, впрочем, если вы возьмете вторую, пятую или десятую, результат будет тем же. Строку необходимо разделить косой чертой на интонационные слоги, а затем поставить ударения на тех слогах, которые выделяются при чтении. После этого становится виден вид стопы.

Читайте также: Сочинение-рассуждение «Зачем нам нужен речевой этикет?», 7 класс

Литературные приёмы, художественно-выразительные средства

<spg src=»https://jiyuu.su/wp-content/uploads/055.jpg»>

Для анализа обычно требуется указать название тропа, строку, в которой он используется, а также авторский замысел в использовании данного приема. Количество тропов доходит до нескольких сотен, но некоторые из них особенно известны и используются чаще других.

Сравнение — художественно-выразительное средство, знакомое с детства, когда два предмета, явления, события, человека, чувства сопоставляются друг с другом по какому-то признаку. Есть также особый вид сравнения — метафора, когда сравнение подается в завуалированной форме.

Например: «он нужен был толпе, как чаша для пиров» у Лермонтова — это сравнение. А «пара лебедей в золото волос моих ныряют» у Есенина — это метафора, причем двойная: руки сравниваются с лебедями, а рыжие волосы — с золотом.

Литота и гипербола — это преуменьшение и преувеличение каких-то свойств или явлений. Например, «мальчик с пальчик» и «мужичок с ноготок» — это литоты, а «напугать до смерти» и «сто лет не виделись» — это гиперболы.

Олицетворение — наделение неживого предмета человеческими чувствами и эмоциями. Например, «белеет парус одинокий»: парус, конечно, это всего лишь тканевое полотнище, оно не бывает одиноким, но в этом знаменитом стихотворении обретает свойственные человеку чувства.

Инверсия — изменение привычного и нейтрального порядка слов в строке. Например, «скоро получишь ответ ты» у Высоцкого в обычном, не инверсированном варианте, звучало бы как «скоро ты получишь ответ».

Эпитеты — устойчивые прилагательные или причастия, применяемые для обозначения признака предмета или свойства человека, например: добрый молодец и красна девица, белая березонька, ясно солнышко, синее море и др.

Оксюморон — сочетание явлений, которые обычно противопоставляются, например: «живой труп». Оксюмороном может быть и имя собственное: герой романа Ф. М. Достоевского «Идиот» Лев Мышкин — отличный тому пример.

Аллегория, или иносказание — перенесение свойств одного человека или явления на что-то другое. Особенно часто аллегория используется в баснях и притчах. Например, практически все персонажи басен И. А. Крылова — аллегории на человеческие образы и человеческие пороки.

К тропам иногда относят синонимические, антонимические, омонимические выражения в тексте, а также неологизмы, диалектизмы, жаргонизмы, которые употреблены автором для создания определенного настроения или подражания какой-то эпохе.

Жанр и литературное направление

Изучив историю произведения в контексте эпохи и творческого пути автора, проведя анализ размера и рифмы, обозначив литературные приемы, можно довольно легко определить форму стихотворения, например:

- сонет;

- ода;

- поэма;

- баллада;

- белый стих;

- эпическая поэма;

- элегия;

- эпитафия;

- эпиграмма и др.

В самую последнюю очередь определяется литературное направление: это могут быть знаменитые стихи «золотого века» поэзии — классицизм, романтизм или сентиментализм, или вычурные и изящные «серебряного века» — символизм, акмеизм, футуризм, а также многие другие.

Используемые источники:

- https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/10/20/plan-analiza-stihotvoreniya

- http://ansabansab.blogspot.com/2012/03/blog-post_7421.html

- https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/11/04/plan-analiza-stihotvoreniya

- https://school-ethiopia.ru/kratkoe-soderzhanie/harakteristika-stihotvoreniya.html

- https://jiyuu.su/sochineniya/razbor-stihotvoreniya.html

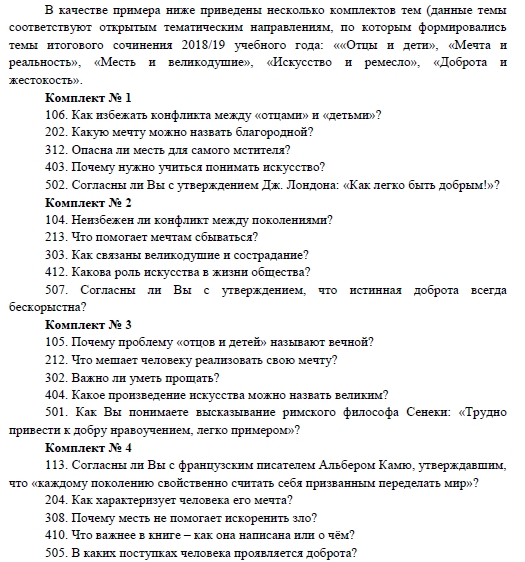

КОМПОЗИЦИЯ СОЧИНЕНИЯ ЕГЭ 2022

ЭТО

КОНСТРУКТОР

1.Проблема .

Вопрос, который волнует автора.

Смотреть:

- информацию о тексте (задание 22, 26) и об авторе текста;

- ключевые слова – слова, называющие главные понятия, предметы, процессы, описание которых (или повествование/рассуждение о которых) составляет основу содержания текста (они способны дать представление не только о теме и проблематике текста, но и об идеях, реализованных в нём).

Сравнить начало и финал текста:

- что изменилось в авторских рассуждениях о событии или явлении;

- в герое, его поведении и/или мироощущении;

- в ситуации, расстановке персонажей;

- чем завершился конфликт (при его наличии);

- место и время действия;

- художественные детали , важные для «расшифровки» текста.

- Ф.И.О. (автора) ставит проблему + сущ. в р.п..

- В предложенном для анализа тексте Ф.И.О. (автор) задается вопросом: …? Для писателя очень важна проблема + сущ. в р.п..

- Какими должны быть …? Этой проблеме посвящён текст Ф.И.О. (автора).

- В чём заключается …? Такова проблема, которую ставит Ф.И.О. (автора) .

- С интересом прочитал предложенный для анализа текст. О чем же автор заставляет задуматься читателя? Конечно же, о том ,…

- Что такое …? Как проявляется … в современном мире? Именно эти вопросы возникают при чтении текста известного публициста… Ф.И.О. (автора) .

2. Комментарий

сформулированной проблемы (два примера-иллюстрации из прочитанного текста,

важные для понимания проблемы исходного текста ).

Анализ текста под углом зрения сформулированной проблемы.

Запомните! В основе комментария — поставленная автором проблема. Пересказа быть не должно!!! В комментарии, опираясь на текст, следует ответить на вопрос: как автор от вопроса (проблемы) приходит к определенному ответу (позиции автора).

Алгоритм работы над комментарием:

- выбрать части текста, связанные со сформулированной проблемой;

- отобрать в тексте конкретный текстовый материал (цитаты, микротемы) для двух примеров-иллюстраций;

- выявить связь между примерами-иллюстрациями;

- объяснить, как взаимодействуют эти примеры-иллюстрации, помогая понять авторское отношение, его позицию, характер и поведение героя и т.п.

1-й пример-иллюстрация (ТЕКСТ).

Пример-иллюстрация – это значимая для раскрытия

поставленной проблемы информация текста,

сопровождаемая пояснениями, интерпретациями.

Запомните! Пример: Что говорит автор? Что делает герой?

- Размышляя над данной проблемой, автор в качестве примера приводит …, рассказывая о …

- Чтобы привлечь внимание к поставленной проблеме, автор показывает….

- Чтобы найти ответ на поставленный вопрос, проследим за ходом авторской мысли. Ф.И.О. (автора) рассказывает о том, как …

- В центре внимания автора — размышления …

- Рассматривая данную проблему, писатель знакомит читателя с …, который …

- Используя …, Ф.И.О. повествует …

Пояснение к 1-му примеру.

Запомните! Пояснение к примеру: Как? Зачем? Почему? С какой целью? Что это означает?

- Благодаря этому мы понимаем…

- На мой взгляд, обращая взгляд читателя на …, писатель убеждает нас в том, что …, потому что …

2-й пример-иллюстрация (ТЕКСТ).

Запомните! Пример: Что говорит автор? Что делает герой?

По мере развития авторской мысли мы видим , что…

- В следующем эпизоде на первый план выходит…

- Но автора поражают не только … Он пишет о том, что …

- Публицист стремится донести до читателя мысль, что ….

- Авторская взволнованность передается при помощи коротких и ёмких предложений (№ …). Использует он и такие яркие средства художественной выразительности, как … (предложения № …).

- Продолжая размышлять о …, Ф.И.О. называет точную причину этого: «….». И у него есть конкретное предложение, что нужно делать, чтобы…

- Раскрывая проблему дальше, публицист делится с читателем мыслями героя, подчеркивая особенность в поведении: «…..». И на еще одну психологическую деталь фокусирует взгляд читателя И.О. (автора):…

Пояснение ко 2-му примеру.

Запомните! Пояснение к примеру: Как? Зачем? Почему? С какой целью? Что это означает?

- Иными словами, произошедшие с …. события научили его ценить ..

- Мне кажется, автор показывает, насколько сильной может быть …

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями и её анализ.

Объяснение, с какой целью автор связал эпизоды.

Проанализировать связь между примерами-иллюстрациями означает раскрыть сущность этих смысловых отношений: в чем смысл этого противопоставления, какие качества героев выявляются в сравнении и т.д.

Виды смысловой связи между предложениями — причинно-следственные отношения — противительная связь — сопоставительные отношения — дополнение и уточнение информации — иллюстрация, выделение частного случая —обобщение предыдущей информации — прием перечисления — прием, называемый конкретизацией —другая связь.

Использованные два примера-иллюстрации, основанные на приёме …., помогают понять всю глубину поднятой проблемы.

Причинно-следственная связь, лежащая в основе двух примеров-иллюстраций, показывает наиболее подробно и глубоко то,

Противопоставление:

- С помощью противопоставления автор подчеркивает, что…

- Однако из следующего эпизода становится понятно, что …

- Совсем иначе ведет себя такой-то герой…

- Поведению героя противопоставлены поступки..

Дополнение/ уточнение:

- Аналогичную ситуацию автор описывает в следующем эпизоде…

- Автор дополняет и развивает эту мысль так-то и так-то ( для публицистики)…

- Похожим образом герой поступает и в следующем эпизоде…

Выделение:

Автор текста фиксирует внимание…

Объяснение:

Автор объясняет это тем, что..

Подтверждение:

В подтверждении этих мыслей автор…

3. Позиция автора.

Ответ на вопрос , который волнует автора .

Запомните! Проблема и позиция автора теснейшим образом связаны: проблема и позиция автора должны соотноситься как вопросно-ответное единство. Если этого не происходит, логика изложения мысли в сочинении нарушена.

Советы

1. Обычно позиция автора содержится в заключительной части текста, там, где автор подводит итог сказанному, размышляет над приведёнными выше событиями, поступками героев и т.д.

2. Обращайте внимание на оценочную лексику текста, лексические повторы, вводные слова, восклицательные и побудительные предложения – всё это средства выражения авторской позиции.

3. Формулировку позиции автора обязательно выделяйте в отдельном абзаце своего сочинения.

4. Старайтесь формулировать авторскую позицию своими словами, избегая сложных метафор.

5. При цитировании подбирайте предложения, в которых мысль автора выражена чётко и ясно, если это возможно. (Помните, что не в каждом тексте можно найти цитаты, точно выражающие мнение автора).

- Автор прямо не высказывает свою позицию, но обращает внимание читателя на…, и тем самым убеждает нас, что …

- Автор прямо выражает свою позицию в таком-то предложении + цитата(для публицистических текстов).

- Авторская позиция теперь становится предельно ясна.

- Автор убежден:…

4. Моё отношение к позиции автора и обоснование моего отношения.

Аргументация собственного мнения.

Запомните! Недостаточно лишь формально заявить о своём мнении: Я согласен (не согласен) с автором .

Ваша позиция, даже если она совпадает с авторской, должна быть сформулирована в отдельном предложении. Соглашаясь с мнением автора, приводим доводы, подтверждающие авторский тезис.

Не соглашаясь с автором и формулируя собственную позицию по проблеме, выдвигаем контртезис (тезис, противоположный авторскому).

- Я разделяю мнение Ф.И.О. В подтверждение своих мыслей и позиции автора хочу обратиться к произведениям классиков русской литературы. Вспомним героя…(аргументация к сочинению может быть любой: прочитанная книга по литературе, истории и др., просмотренный фильм, произведение искусства и т.)

- С автором сложно не согласиться. Действительно, всё чаще в средствах массовой информации, Интернете, а иногда и в книгах можно заметить …. Ещё Ф.И.О. в известной книге «…» описал проблему ……

- Я совершенно согласен с мыслью автора: именно …. Подтверждением этой мудрости для меня служит, например, такая русская пословица: «…».

5. Заключение.

Вывод, который должен быть органично связан с основным текстом.

Приемы, используемые в заключении:

- Итог (обобщение основных мыслей – своих или авторских).

- Призыв , обращение к читателю.

- Открытый вопрос (носит риторический характер либо требует дальнейшего обдумывания читателем).

- Перспектива – попытка вписать обсуждаемую проблему в контекст более широкой проблемы, наметить перспективы дальнейшего разговора.

- Цитата , содержащая ключевое слово текста или цитата другого источника, точно отражающая позицию автора исходного текста.

- Умолчание – являет собой фразу, заканчивающуюся многоточием и содержащую элемент недосказанности, философичности. Можно использовать в совокупности с другими приемами заключения, например, с цитированием.

- Завершая размышления над текстом Ф.И.О., отмечу, что я благодарен автору: он помог мне по-новому взглянуть на проблему….

- В заключение отмечу, что работа над сочинением дала мне возможность еще раз задуматься о…

- Таким образом, мы убедились, что … заставляют человека многое переосмыслить, посмотреть на жизнь иначе, чем прежде, и , как следствие, быстро повзрослеть.

- Подводя итоги, хочется сказать, что…( быть грамотным сегодня – задача номер один каждого выпускника школы), потому что …(знание литературных норм языка позволяют нам выглядеть достойно в глазах других людей).

- В заключение хотелось бы выразить надежду, что люди будут бороться с этой проблемой, …(читать книги, усердно учиться и повышать уровень грамотности).

- Таким образом, мы приходим к выводу:..

- В заключение мне хочется сказать, что поднятая автором проблема будет актуальна всегда:…

В современном мире каждому человеку необходимо быть грамотным. В этом ему помогает орфография и пунктуация.

Орфография – это система правил о написании слов. В русской орфографии изучается правописание значимых частей слов – морфем: корней, приставок, суффиксов, окончаний; слитные, раздельные, полуслитные (дефисные) написания; употребление прописных букв: правила переноса слов.

Пунктуация – это собрание правил постановки знаков препинания. Основное назначение пунктуации – указывать на смысловое членение речи.

Читайте также: Глобальные проблемы человечества и пути их решения

Для каждого человека очень важно уметь устанавливать дружеские и деловые контакты с другими людьми, уметь общаться, т.е. уметь слушать и слышать других, понимать мысли, чувства, высказанные словами, выраженные жестами, мимикой; уметь при этом точно доносить свои мысли до слушателей, используя все богатства русского языка.

Все средства языка помогают наиболее точно, ясно и образно выражать самые сложные мысли и чувства людей, всё многообразие окружающего мира. Человек постоянно стремится расширить свои знания и обогатить свою память, но без способностей обосновывать имеющиеся убеждения, нет подлинного и твёрдого знания.

Изучение русского языка поможет нам лучше говорить и писать, выбирать самые точные и нужные слова для выражения мысли. «Слово – одежда всех фактов, всех мыслей», — сказал Максим Горький. Значение языка (речи, слова) отмечают русские пословицы: Человеческое слово стрелы острее. Хорошую речь хорошо и слушать. Пулей попадёшь в одного, а метким словом – в тысячу. Ветер горы разрушает, слово народы поднимает. Живое слово дороже мёртвой буквы.

Для каждого из нас необходимо быть понятым другими людьми. Чтобы нас понимали, надо не только правильно говорить и уметь применять все выразительные средства, но и знать пунктуацию. Уметь правильно ставить знаки препинания очень важно для всех нас. Наглядный пример имеет сказка Гераскиной Л. «В стране невыученных уроков»: Знаменитая фраза КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ подтверждает то, что даже запятая может решить судьбу человека. Мы, как будущее нашей страны, должны быть грамотными, умными и крепить мощь нашей страны, прославлять нашу малую Родину.

Нам, молодым, придёт время создавать и свои семьи. Семья – одна из важнейших ячеек общества. Она участвует в сохранении, накоплении и передаче будущему поколению трудовых навыков, обеспечивает преемственность духовной культуры. Именно семья растит и воспитывает своё поколение и передаёт накопленные знания. Семья формирует у будущего взрослого такие качества характера, как умение сопереживать другому человеку, терпимость, способность к пониманию и принятию иной точки зрения и мнения, демократичность и гуманизм.

И, наконец, играя роль посредника между всеми языками народов России, русский язык помогает решать задачи политического, экономического и культурного развития страны. При этом необходимо помнить, что гражданином своей страны может быть только тот человек, который научился быть гражданином и своего народа, который является патриотом не на словах, а на деле, умеет везде и всегда достойно представлять свою страну и свой народ, достижения и культуру.

Итак, знать правила орфографии и пунктуации нужно для того, чтобы быть успешным в этой жизни, приносить пользу обществу и быть достойным носителем русского языка.

Подготовка к ОГЭ (ГИА)

Зачем нужна орфография?

Вариант 1 «Нам, филологам, было, конечно, всегда понятно, что орфография есть вещь условная и меняющаяся во времени; но широкие круги грамотных людей считали её покоящейся на каких-то незыблемых основаниях», — писал известный лингвист Л. В. Щерба.

Без орфографии не может существовать сам язык. Орфография — важный раздел языкознания, который изучает правила правописания слов. Даже слова, звучащие одинаково, могут писаться совершенно по-разному. И это не для того, чтобы сделать жизнь учащихся труднее, заставить их учить правила, а для того, чтобы научить их различать значения внешне похожих слов. Так, например, в предложении … слово «…» пишется (слитно, раздельно, через дефис, с гласной …). А если бы мы написали это слово «…», то предложение получило бы совсем другой смысл. («…»).

Без сомнения, без орфографии в письменной речи обойтись нельзя.

Вариант 2 О русской орфографии при всей её сложности языковед М. В. Панов справедливо говорит: «И всё-таки она хорошая.».

Знание орфографии языка — это ключ к правильному выражению своих и пониманию чужих мыслей. Это понимание невозможно без верного написания слов, без их точного и единообразного отражения на письме. Именно для этого каждому необходимы знания правил русской орфографии.

Мы должны знать правила орфографии для того, чтобы исключить ошибки, неточности в письменной речи, ведь только так можно получить возможность верно понимать написанное. Некоторые люди считают, что знать правильное написание всех слов просто невозможно. Однако, зная и понимая главные принципы русской орфографии, можно понять и орфографическую норму слова. Например, в тексте . написания слов «. » основаны на морфологическом принципе, а слова «. » и «. » пишутся в соответствии с традиционным.

Итак, обойтись без орфографии просто невозможно, и не знать её — это значит не любить и не уважать свой родной язык и самого себя.

Читайте также: Александр Пушкин — Сказка о золотом петушке

Вариант 3 «Родной язык нам должен быть главною основою и общей нашей образованности и образования каждого из нас», — писал П. А. Вяземский.

Проблема орфографической грамотности особенно актуальна в наше время. Это прослеживается и в тотальном диктанте, и в чтении литературных произведений на всю страну, и в общих требованиях к чиновникам сдать экзамен по русскому языку.

Действительно, на письме без знания орфографических правил обойтись невозможно. Вы, наверное, говорите себе: «Зачем нам нужна эта орфография? Неужели без неё никак нельзя?» А ведь орфография нужна для того, чтобы человек правильно понял значение прочитанного слова. Так, например, в рассказе «…» слово «…» (№ предложения) можно написать в соответствии с произношением несколько иначе — «…», допустив при этом орфографическую ошибку. И тогда смысл слова изменится.

Для правильного написания слов достаточно знать элементарные правила. Кто-то может сказать, что правил существует слишком много. Но ведь в русском языке есть и простые принципы орфографии, понимая которые можно легче сориентироваться при выборе правильного написания слов. Знание основных принципов образования слов — морфологического, фонетического, традиционного и дифференцирующего — определяет не только верное написание, но и эффективное взаимопонимание коммуникантов.

Например, слова «…» и «…» пишутся по традиционному принципу, а «…» и «…» — в соответствии с морфологическим, т. е. самым распространённым.

Итак, мы можем утверждать, что орфография — это важнейший раздел русского языка, обеспечивающий нас способностью точно выражать свои мысли. И без знания основных правил орфографии человеку просто невозможно обойтись.

Содержание

Общие правила написания сочинений

- Четко сформулировать основную мысль.

- Составить план с краткими тезисами и доказательствами к ним.

- Соблюдать композицию работы и логику изложения.

- Проверить соответствие содержания текста выбранной теме, исправить грамматические и речевые ошибки.

Критерии оценивания сочинений

За школьное сочинение выставляются две оценки: первая – за содержание и оформление текста, вторая – за грамотность. За экзаменационную работу в 11 классе – “зачет/незачет”.

- Объем работы. Строгие требования предъявляются только к итоговому сочинению: минимальное количество слов – 250, рекомендуемое – 350. Объем менее 250 слов не оценивается.

- Самостоятельность выполнения работы. Здесь учитывается полнота раскрытия темы и ее соответствие содержанию работы, соблюдение структуры, знание художественного произведения, использование литературных аргументов.

- Отсутствие речевых, орфографических и пунктуационных ошибок. Педагоги оценивают стиль речи (художественный, научный, разговорный), ее выразительность, разнообразие, правильность употребления значений слов, знание грамматических и пунктуационных норм языка.

Отметка выставляется в соответствии с указаниями . Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — это требования для учебных программ всех 12 видов образования.

Они определяют, что и как должен изучать ученик, какие знания, умения и навыки, а также личностные характеристики он должен приобрести к окончанию учебной программы.

Например, согласно ФГОС для 1-4 классов, выпускник должен “любить свой народ и Родину”, “уважать и принимать ценности семьи и общества”, “быть любознательным, активно и заинтересованно познавать мир”.

Критерии оценки в ЕГЭ изменяются ежегодно и присылаются в школы в методических рекомендациях Рособрнадзора.

Важный критерий оценки итогового сочинения, который остается неизменным, — самостоятельное написание работы. Допускается прямое и косвенное цитирование, но с обязательной ссылкой.

Обновлено

Умение грамотно и доходчиво доносить свои мысли в формате сочинения проверяется у выпускников 11 класса два раза: сначала в декабре школьники пишут допуск ко всем экзаменам, затем в июне на ЕГЭ по русскому языку выполняют задание № 27. В чем разница между этими двумя сочинениями? Каким критериям должны соответствовать тексты? Есть ли разница в структуре и содержании итогового сочинения и экзаменационной работы на ЕГЭ по русскому? На многочисленные вопросы учеников ответила Валерия Геннадьевна Оксиенко, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Коалиция», призер заключительного этапа ВсОШ по русскому, эксперт ОГЭ и ЕГЭ. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Читайте также:

Как писать итоговое сочинение

Ежегодное итоговое сочинение – это творческая работа по литературе, которую выпускники школы пишут в первую среду декабря. Она оценивается по системе «зачет/незачет». Положительный результат дает допуск к экзаменам по всем предметам ЕГЭ.

На работу отводится 3 часа 55 минут. Ограничений по максимальному объему для итогового сочинения нет, но лимитирован минимум: текст не должен быть меньше 250 слов. Если ученик не дотянет до нижнего порога, то получит за всю работу 0 – то есть незачет.

Композиция итогового сочинения (согласно требованиям ФИПИ):

- Вступление (2-3 предложения).

- Комментарий вступления (4–6 предложений).

- Аргумент из литературы № 1 (100 слов/6–8 предложений).

- Аргумент из литературы № 2 (100 слов/6–8 предложений).

- Заключение (75 слов/3–5 предложений).

Критерии оценивания итогового сочинения

Всего их пять, первые два критерия – главные. При несоответствии работы этим двум обязательным пунктам ставится «незачет», ученика отправляют на пересдачу.

1. Соответствие теме направления.

Писать необходимо строго по теме и не уходить в своих рассуждениях в сторону. Аргументы приводятся в подтверждение той цитаты или формулировки вопроса, которую вы выбрали.

Из документов ФИПИ (методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению и для проверяющих работы):

«Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия».

Читайте также:

2. Аргументация с привлечением литературного материала.

Смысл литературного сочинения состоит в том, чтобы подтверждать свои высказывания, используя как примеры сюжеты прочитанных книг, поступки их героев. Ни в коем случае нельзя искажать образы персонажей, додумывать их личные качества и поступки, которых не было в произведении, иначе можно получить «незачет» по итоговому сочинению.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен строить рассуждение по теме, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала».

3. Композиция и логика рассуждения.

Критерий подразумевает соблюдение смыслового деления на абзацы, логическую последовательность изложения мысли, а также конструктивное доказательство своего мнения.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами».

4. Качество письменной речи.

В итоговом сочинении нужно использовать разнообразные, но нормативные, то есть грамматически, синтаксически и лексически правильно выстроенные, речевые конструкции.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых штампов».

Читайте также:

5. Грамотность

«Незачет» ставится, если в тексте итогового сочинения ученик допустил более 5 ошибок на каждые 100 слов.

При проверке подсчитывается не общее количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок, есть поблажки:

- две негрубые ошибки (написание фамилий авторов или героев произведений; заглавные/строчные буквы; дефисное/раздельное написание в словах, противоречащее школьным правилам) учитываются как одна;

- первые три однотипные ошибки (на одно правило, если написание слова зависит от его грамматической формы – например, окончания предложного падежа места – или от фонетических особенностей – к примеру, о/ё после шипящих) засчитываются как одна, следующие – уже по отдельности;

- две и больше ошибок в непроверяемых правилами (словарных) словах считаются одной.

Понятие однотипности не касается пунктуационных ошибок.

Из документов ФИПИ:

«Речевые ошибки в данном критерии не учитываются».

Зачет в целом за все итоговое сочинение ставится, если по двум первым обязательным критериям и хотя бы одному из трех остальных результат положительный.

Направления и темы итогового сочинения

Каждый год в конце августа или начале сентября утверждаются пять новых направлений. Они открыты и публикуются на сайте ФИПИ с разъяснениями, о чем писать по темам, которые будут предложены в рамках каждого из направлений. Список конкретных тем закрытый, его разрабатывает Рособрнадзор. Ученики получают их во время экзамена. Участник итогового сочинения может сделать выбор из пяти вариантов.

Тема может выглядеть по-разному:

- как высказывание, с которым надо согласиться или опровергнуть его;

- как вопрос, на который нужно ответить.

Примеры тем из «Методических рекомендаций для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) в 2019–2020 уч. г.»

Читайте также:

Несколько примеров тем в рамках направлений на итоговом сочинении 2020–2021 уч. года (в одном из регионов):

- Направление 1: «Забвению не подлежит»

Тема: «Согласны ли Вы с утверждением А. И. Герцена: «Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное»?

- Направление 2: «Я и другие».

Тема: «Что мешает доверию между людьми?»

- Направление 3: «Время перемен».

Тема: «Кому в литературе удалось, с Вашей точки зрения, наиболее ярко отразить эпоху перемен?»

- Направление 4: «Разговор с собой».

Тема: «Почему люди обманывают себя?»

- Направление 5: «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Тема: «Какие черты ваших сверстников Вы считаете типичными?»

В чем заключается разница между направлением и темой?

| Критерии сравнения | Направления | Темы |

|---|---|---|

| Когда становятся известны? | В начале учебного года | Во время экзамена |

| Вариативность | Общие для всех регионов | Разные комплекты для каждого часового пояса |

Тематические направления текущего учебного года с разъяснениями, о чем нужно писать в итоговых сочинениях, выкладываются на сайте ФИПИ.

Алгоритм написания итогового сочинения с соблюдением требований ФИПИ

- Читаем пять предложенных тем и выбираем одну из них, подчеркиваем ключевые слова.

- Сразу продумываем свою позицию и два примера из литературных произведений, которые раскрывают ключевые слова темы и аргументируют ваше мнение.

- Если вы выбрали не вопрос, а цитату, то можете переделать ее в вопрос, на который будет удобно отвечать (так мы пишем вступление).

- Объясняем ключевые понятия (так мы подводим вступление к раскрытию темы) и формулируем ответ на поставленный вопрос (свое мнение).

- Подбираем аргументы к своему мнению и пишем к каждому аргументу выводы.

- Пишем общий вывод по теме на основе всего вышеизложенного.

- Проверяем написанное сочинение на ошибки:

- орфографию (ошибки в написании слов);

- пунктуацию (знаки препинания);

- фактические ошибки (имена, даты, названия, сюжеты);

- лексические повторы (речь);

- остальные речевые ошибки;

- грамматические ошибки;

- Переписываем сочинение на чистовик.

Читайте также:

Структура итогового сочинения

- Вступление и раскрытие темы направления.

Раскладываем тему на ключевые слова, проблему и проблемный вопрос (чтобы лучше ее понять).

Например:

- Тема: «Может ли жестокий человек ранить другого?»

- Ключевые слова темы: «жестокий», «ранить другого».

- Проблема: проявление жестокости по отношению к другим людям.

Вступление может быть разным в зависимости от направления и темы:

- В виде вопроса:

«Может ли жестокий человек ранить другого? Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд…»

- В виде утверждения:

«Жестокий человек – враг народа», – утверждает <Ф. И. О.>. Трудно не согласиться с этим высказыванием. Действительно…»

- По ключевым словам темы:

«Наверное, каждый человек хотя бы раз задумывался о том, что такое жестокость и что значит быть жестоким. На мой взгляд…»

- Аргументация с привлечением литературного материала.

Аргументы – это доказательства вашей позиции и объяснение вашего тезиса, соответствующего направлению. Примеры из литературы – это иллюстрации вашего аргумента.

Любой пример из любой литературы должен сопровождаться вашими рассуждениями, которые подчеркнут связь приведенного примера с рассматриваемой темой.

Литературный материал – это не только произведения всех художественных жанров мировой и отечественной литературы, но и публицистика, мемуары, дневники, фольклор (кроме малых жанров: поговорок и пословиц, прибауток, считалок, потешек и т. д.). Согласно рекомендациям ФИПИ, при аргументации достаточно опираться на один текст.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРГУМЕНТ = ТЕЗИС + ПРИМЕР ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ + МИКРОВЫВОД.

- Тезис.

Тезис – это четкая фраза, передающая вашу позицию относительно вопроса или цитаты, которую вы будете подкреплять аргументом. Если нет четкого тезиса, то логическая связь с аргументами будет нарушена.

Пример тезиса:

- «Многие литературные примеры свидетельствуют о том, что жестокий человек не только несчастен сам по себе, но и делает несчастными других».

Читайте также:

- Логический переход.

Логический переход – это словесная подводка к литературной аргументации.

В примерах в пунктах 3 и 4 тезис и логический переход к аргументам из литературы совмещены в одном предложении.

Пример подводки:

- «Множество поэтов и писателей затрагивали похожую проблему в своих произведениях».

- Пример из литературы по теме – это иллюстрация в виде конкретного эпизода из произведения.

Здесь вы демонстрируете проверяющему, что действительно читали произведение, знаете эпизоды из произведения и можете их приводить в пример по назначению.

В примере из литературы желательно назвать Ф. И. О. автора и имена героев, а также постараться описать конкретный эпизод, а не пересказать всю книгу/рассказ целиком и в общих словах.

Пример из литературы – это не аргумент, он – иллюстрация к аргументу!

Что из произведения можно привести в пример в каждом направлении и теме:

- конкретную ситуацию;

- конфликт между героями;

- взгляды героя;

- характер героя и его поступки.

Клише к эпизодам:

- «Автор повествует о…»;

- «Автор описывает…»;

- «Писатель обращает наше внимание на…»;

- «Писатель осуждает/ставит в пример/заостряет наше внимание/размышляет…»

- Микровывод.

Микровывод к примеру – это ваш личный вывод по приведенному эпизоду. Он демонстрирует проверяющему, насколько хорошо вы поняли прочитанное произведение и сумели его грамотно встроить в контекст сочинения. В выводе мы пишем, почему именно этот эпизод подходит к теме, и доказывает тезис.

Клише к микровыводу:

- «Писатель считает, что…»;

- «Автор хочет донести до нас мысль о том, что…»;

- «Писатель подводит нас к мысли…»

Читайте также:

Пример полного аргумента итогового сочинения из литературы (с тезисом, примером и микровыводом):

- Часто жестокий человек не осознает границ допустимого, когда идет к своей цели, что может ранить окружающих. Примеры этого мы можем найти во многих произведениях художественной литературы, в частности в романе Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Главный герой – Егор Полушкин – пал жертвой браконьеров, которые перестреляли на Черном озере белых лебедей. Браконьеры не хотели смерти Егора, но, ослепленные жадностью и жестокостью, не соизмерили силы и избили его до смерти. Таким трагичным финалом автор хочет донести до нас мысль о том, что жестокость всегда слепа и может привести к непоправимым последствиям.

- Общий вывод

В конце сочинения мы пишем заключительный абзац – вывод. Он делается, исходя из всего, что вы изложили по теме. Не забудьте использовать вводные слова, так как они будут связкой.

Важно: вывод – это перефразированное вступление, поэтому в общем выводе нужно еще раз выразить свое отношение к проблеме, чтобы закольцевать композицию всего сочинения и темы.

Пример итогового сочинения

Тема: Герой романа «Отцы и дети» утверждал: «Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник». Хороший или плохой работник человек?

«Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник», – утверждал Евгений Базаров из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». С одной стороны, герой был прав: человек действительно оказывает значительное влияние на окружающий его мир, преобразует действительность и подчиняет себе стихии. С другой – хорошо ли это? На мой взгляд, в стремлении усовершенствовать природу человек порой заходит слишком далеко, что приводит к плачевным последствиям.

Подобную позицию разделяют многие русские классики, поднимая вопрос влияния человека на природу в своих произведениях. Так, еще в первой половине XX века М. А. Булгаков создает повесть «Собачье сердце», в которой главный герой – профессор Преображенский – пытается превратить собаку в человека. Наконец, операция проходит успешно, но так кажется только вначале: Шариков связывается не с теми людьми, начинает вести себя неподобающим образом и грубит своему создателю. Все это вынуждает профессора провести обратную операцию: эксперимент по преобразованию творения природы оказался неудачным. М. А. Булгаков будто предупреждает человечество: природа все равно сильнее, и мы не в состоянии взять над ней верх.

Еще более мрачные картины представляют нам авторы книг о будущем. В романе Е. И. Замятина «Мы» прогрессивное и достигшее высшего счастья человечество отгородилось от природы стеной в буквальном и переносном смысле: город-государство окружает купол «Зеленой стены», за которым бушует дикий лес, а сами люди взяли под контроль все, что есть в них живого, в том числе эмоции. Хотя главный герой романа и рассказчик Д-503 – сознательный гражданин, разделяющий идеи своего государства, читая его записи, мы не можем отделаться от ужаса: в мире без эмоций и связи с природой не хочется жить. Так автор доносит до нас мысль: человек не должен заходить слишком далеко в своей борьбе с природой, потому что тогда он перестанет быть человеком.

Подводя итог, хочу сказать, что человек может быть работником в мастерской природы, но он должен относиться к тому, что его окружает, с уважением. А это значит – ограничить свое вмешательство, рассматривать природу как союзника, иначе, как плохой работник, человек может нанести непоправимый вред в первую очередь себе.

Читайте также:

Как писать сочинение на ЕГЭ по русскому языку

Сочинение ЕГЭ – это задание № 27 в КИМах единого государственного экзамена по русскому языку. На весь экзамен отводится 3,5 часа, сколько из этого времени выделять на сочинение – решать вам. Минимальный объем, установленный ФИПИ, – 150 слов.

Как оценивается сочинение ЕГЭ: критерии и баллы

- Формулировка проблемы – 1 б.

- Комментарий к проблеме – 6 б.

- Позиция автора по проблеме – 1 б.

- Отношение к позиции автора – 1 б.

- Логика и речевая связность сочинения – 2 б.

- Речевое оформление – 2 б.

- Грамотность – всего 10 б. (чтобы получить максимум баллов, можно допустить не более 1 речевой ошибки).

- Этика – 1 б.

- Фактическая точность – 1 б.

Всего – 25 баллов.

В переводе в 100-балльную систему это составит порядка 40 баллов ЕГЭ.

Структура сочинения

- Вступление (опционально).

- Формулировка проблемы по теме ЕГЭ.

- Комментарий к проблеме:

- пример из текста с пояснением 1;

- пример из текста с пояснением 2;

- связь между примерами.

- Позиция автора.

- Отношение к позиции автора и его обоснование.

- Заключение

Формулировка проблемы

- Проблема проходит через весь текст.

- Разбираем только одну проблему, а не несколько.

- Начинаем со слов «в данном тексте автор поднимает проблему…» либо через вопрос.

Комментарии к проблеме текста сочинения ЕГЭ

- Поясняем примерами из предложенного текста, не пересказываем часть произведения.

- Допустимо цитирование (краткое) и ссылки на номера предложений.

Читайте также:

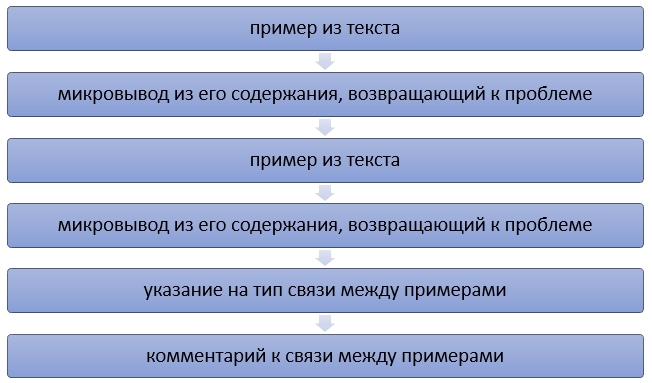

Структура комментария для сочинения на ЕГЭ:

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Указание на тип связи между примерами →

- Комментарий к связи между примерами.

Схема содержания комментария к исходному тексту в сочинении ЕГЭ по русскому языку

Пример, подходящий под стандарты ЕГЭ.

Проблема:

- В предложенном тексте автор поднимает проблему национальной розни.

Комментарий:

- Среди друзей рассказчика были люди разных национальностей, а теперь он вынужден наблюдать безумие ненависти, охватившее пространство нашей земли. «Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них?» – вопрошает автор. Он не понимает и осуждает людей, разжигающих рознь между народами, составляющими единое и неделимое население Земли.

Связка

В сочинении ЕГЭ связка – это предложение, создающее логический мостик между двумя примерами из текста.

Связка должна содержать:

- Отсылку к информации из первого примера.

- Отсылку к информации из второго примера.

- Указание на смысловую связь между примерами (дополнение, противопоставление, уточнение…)

Читайте также:

Позиция автора

В сочинении на ЕГЭ:

- формулируем одновременно с проблемой;

- отвечаем на вопрос: «Что думает автор по выбранной нами проблеме?»;

- часто не выражена явно, но подменять своими домыслами тоже не стоит;

- не высказываем собственное мнение.

Как сформулировать позицию автора:

- Автор считает…

- Цитата из текста.

Объем – 1-2 предложения.

Отношение к позиции автора и его обоснование

- Отношение именно к позиции автора, а не к проблеме.

- Можно начинать со слов: «Я согласен с мнением автора, потому что/действительно…»

- Обоснование не должно дублировать текст, но может быть общим рассуждением.

Лучше в качестве обоснования приводить примеры из общественной жизни, истории, кино, литературы и т. п.

Вывод

- Пересказ первого абзаца сочинения.

- Ответ на вопросы, если они были поставлены.

- В нем не должно быть новой информации.

- Служит для закольцовывания текста.

Читайте также:

Пример сочинения ЕГЭ по русскому языку. Задание№ 27 (по тексту Ю. М. Нагибина из демо-2022)

Юношеская любовь… Всегда ли она заметна с первого взгляда? Легко ли воскресить ее во взрослом возрасте? Именно проблему проявления юношеской любви поднимает в своем тексте Ю. М. Нагибин.

В центре повествования – выпускники школы Женя и Сережа. В последний учебный день в 10 классе девушка признается молодому человеку, что он много лет ей нравился. Сережа пытается вспомнить, что в своей прошлой школьной жизни он упустил из виду, почему всегда считал, что чувства чужды Жене, и не может вспомнить ничего, кроме крошечного эпизода знакомства. Так автор показывает нам, что юношеская любовь часто застенчива, незаметна, хотя может продолжаться очень долго.

Несмотря на позднее осознание, рассказчик рассчитывает исправить все в будущем: Сережа и Женя договариваются о встрече через 10 лет. Но судьба распоряжается иначе: майор авиации Евгения Румянцева погибает во время Великой Отечественной войны. Таким образом, юношеская любовь может так и остаться в отрочестве, оставив после себя только сожаления.

Дополняя друг друга, эти эпизоды показывают значимость юношеской любви в жизни человека, а также необходимость проживать ее своевременно.

По мнению автора, молодые люди часто не замечают юношескую любовь со стороны другого человека, но после жалеют о ней как о чем-то прекрасном и утраченном.

С мнением автора невозможно не согласиться: юношеская любовь часто практически незаметна, но всегда оставляет глубокий отпечаток на всей жизни человека. Так, в повести Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» между главными героями Таней, Филькой и Колей завязываются непростые отношения. В результате, когда Таня уезжает из города в конце повести, становится ясно, что и Коля, и Филька были влюблены в девочку и что вся история их взаимоотношений оставила глубокий след в памяти каждого из них. Но, к сожалению, время идет вперед, и время юношеской любви тоже рано или поздно заканчивается.

Подводя итог, хочу сказать, что юношеская любовь прекрасна. Каждому человеку стоит попытаться не упустить ее, если она еще впереди, и сохранить о ней самые теплые воспоминания, если все уже в прошлом.

Разница между сочинениями

| Критерии сравнения | Итоговое сочинение | Сочинение ЕГЭ |

| Время написания | 3 часа 55 минут только на сочинение | 3 часа 30 минут отводится на весь экзамен, сочинение – одно из 27 заданий |

| Период написания | Декабрь | Июнь |

| Объем (минимум) | 250 слов | 150 слов |

| Тема направления | На выбор | Предоставленная в тексте |

| Аргументация | Из литературы | Из текста |

| Количество критериев оценивания работы | 5 | 12 |

Читайте также:

Итоговое сочинение и сочинение на ЕГЭ по русскому – это два совершенно разных текста. В первом выпускник должен показать уровень развития речи, эрудиции, культуры и умение рассуждать и аргументировать свое мнение. Итоговое сочинение межпредметное, но считается литературоцентричным, потому что раскрывать тему, аргументировать свои мысли надо, опираясь на литературный материал. В отличие от 27-го задания на ЕГЭ по русскому языку декабрьское сочинение можно назвать свободным, потому что оно не привязано к определенному тексту.

Тем не менее написание любого сочинения предполагает знание литературного материала и отсутствие лишней «воды» в тексте. Повествование должно быть конкретным, без обтекаемых фраз. Для сдачи экзаменов и получения зачета требуется хорошо изучить структуру и отработать сочинения по разным направлениям на практике. А справиться со всем этим на отлично вам поможет онлайн-школа «Коалиция». Начните заниматься уже сейчас. Присоединяйтесь к бесплатному мини-курсу по подготовке к ЕГЭ по русскому языку – 2022.

Все мы хотим, чтобы наши дети любили и умели читать, работать с информацией, без особых усилий формулировали свои мысли устно и письменно. При этом почему-то в школе всё меньше пишут изложения и сочинения, многие дети вообще не понимают, как создаётся текст, не могут построить самое простое рассуждение. Но когда девятиклассники начинают готовиться к ОГЭ, они вдруг понимают, что не умеют толком ни читать, ни писать.

-

Что нужно для успешной сдачи ОГЭ по русскому языку?

-

Как справиться с сочинением?

-

Комментарии

Современный экзамен за курс основной школы так построен, что проверяет очень многие речевые умения. Например, умение прочитать текст изучающим чтением, понять его полностью (то есть извлечь всю текстовую информацию: и ту, что сообщается в явном виде, и ту, что скрыта «между строк», и основные смыслы, так называемую «главную мысль); кратко передать основные микротемы (для этого предлагается написать сжатое изложение), проанализировать изобразительно-выразительные средства и лексику текста, написать рассуждение с опорой на прочитанный текст, найти в тексте нужные примеры и прокомментировать их. Да, это довольно трудно, особенно если учиться всему этому за несколько месяцев до экзамена. А ведь умения работать с информацией – важнейшие, базовые, они необходимы и для повседневной жизни, и для учёбы в школе и вузе, и для успешной профессиональной деятельности.

© aaron-burden-xG8IQMqMITM-unsplash

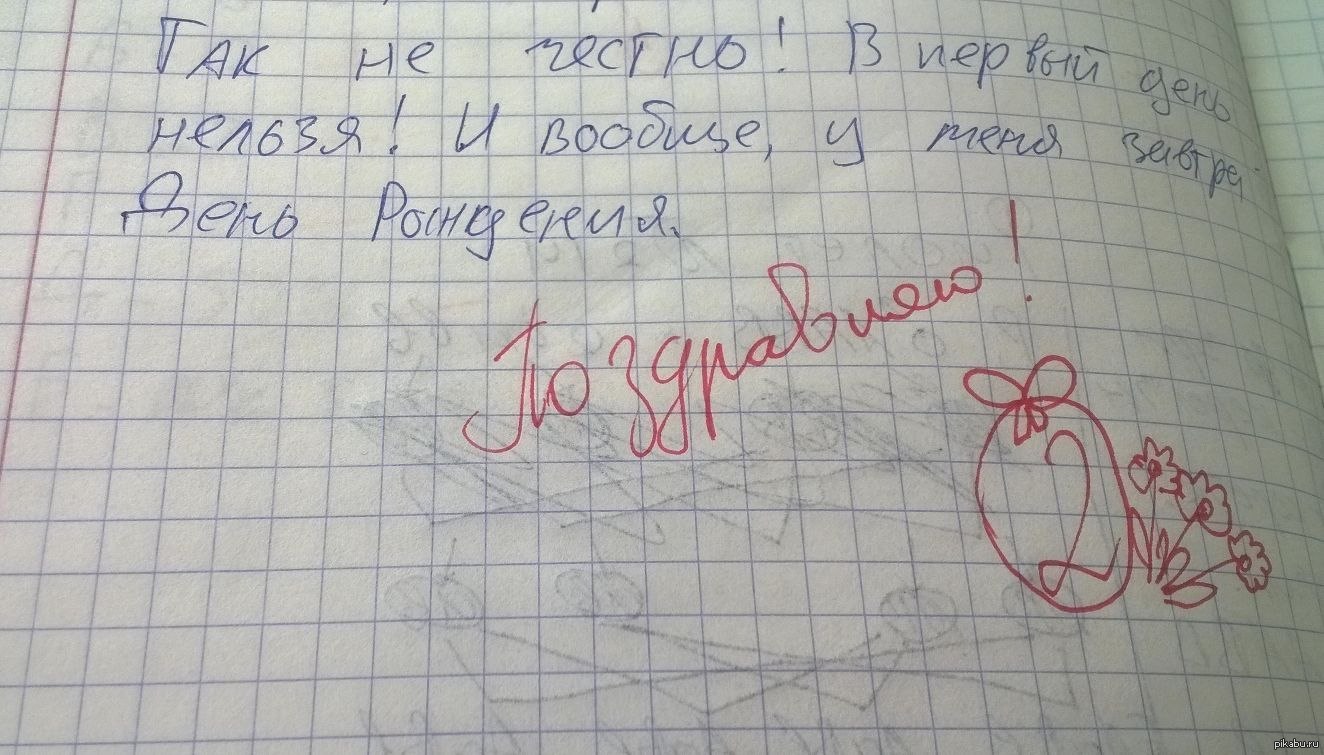

Хочу поделиться своими наблюдениями. Многие дети с огромным трудом понимают прочитанный текст, им трудно сформулировать не только главную мысль своего сочинения, но даже главную мысль прочитанного текста из трёх небольших абзацев. Как правило, вместо главной мысли они формулируют тему, а это далеко не одно и то же. А если говорить о теме текста, то многим сложно, например, сформулировать микротему (тему одной смысловой части, абзаца), проследить логику развития темы через следование микротем друг за другом. Заметила такую ещё закономерность: даже хорошо пишущие дети часто не могут логически выстроить рассуждение. У них аргументы если и сформулированы, то логически не следуют один за другим, примеры сами по себе, аргументы – сами по себе, и вывод никак из этой аргументации не вытекает.

© pikabu.ru

Что нужно для успешной сдачи ОГЭ по русскому языку?

— Знать, что такое изложение и его виды. Уметь сжимать текст, используя три основные способа сжатия, формулировать микротемы, писать и проверять сжатое изложение текста.

— Различать научный и публицистический стили речи, знать, что такое тропы и фигуры речи, анализировать их в тексте.