ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ПОЭЗИЮ С. ЕСЕНИНА

В ряду русских поэтов рубежа Х1Х-ХХ веков особое место занимает С. Есенин. Многогранность, своеобразие его творчества не перестают удивлять меня.

Я люблю поэзию С. Есенина, потому что в ней – сложный комплекс тонких и глубоких настроений, переходящих друг в друга. Стихи поэта отличаются красочностью и многозвучностью, и все-таки в них всегда ощущается грусть и печаль. Поэт радостно принимает все земное бытие, но при этом постоянно помнит о конечности человеческой жизни, о хрупкости человеческого счастья.

В самых, казалось бы, радостных стихах где-то глубоко внутри такая боль… Но несмотря на чувство грусти, пронизывающее многие стихотворения поэта, они не звучат пессимистически, их согревает вера в душевные силы человека. И эта грусть, конечно же, обостряет восприятие красоты мира, высочайшей, непреходящей ценности человеческого счастья.

Мечты о счастье, боль от его отдаленности, недостижимости, сочувствие к человеку – это коренные свойства поэзии С. Есенина, возникшие в его ранних стихах, развитые и пронесенные через все творчество. Я думаю, что стихи С. Есенина по настроению созвучны пушкинской

строке: “Печаль моя светла”.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,

Что была ты песня и мечта,

Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи,

К светлой тайне приложил уста…

Есенинские стихи о любви мне нравятся остротой чувств, открытостью и искренностью их выражения, яркой образностью:

Заметался пожар голубой,

Позабылись родимые дали.

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить.

Но еще для меня очень важно, что тема любви к женщине в его стихах растворяется в главной есенинской теме – любви ко всему живому и к родной стране. Звери у него – “меньшие наши братья”, у которых свои думы и заботы. Лошади задумчиво слушают пастуший рожок, корова теребит “грусть соломенную”, кошка у окна ловит лапкой луну. Потрясает его знаменитая “Песнь о собаке”:

И глухо, как от подачки,

Когда бросят ей камень в смех,

Покатились глаза собачьи

Золотыми звездами в снег.

Никто из поэтов до С. Есенина не писал о животных с такой нежностью и состраданием.

А когда С. Есенин пишет о любви к женщине, эта любовь немыслима вне любви к родному краю. В “Персидских мотивах” есть такие строки:

Про волнистую рожь при луне

По кудрям ты моим догадайся.

Дорогая, шути, улыбайся,

Не буди только память во мне

Про волнистую рожь при луне.

Еще меня привлекает в стихах С. Есенина их оригинальная образность. Любовь поэта обращена ко всему, она одушевляет неживые предметы. И поэтому в его стихах, как в древних песнях и народных сказках, у изб, деревень, цветов, лошадей, ветров – чуткие человеческие души.

О красном вечере задумалась дорога,

Кусты рябин туманней глубины.

Изба-старуха челюстью порога

Жует пахучий мякиш тишины.

Время не властно над поэзией С. Есенина. Лично для меня стихотворения С. Есенина были и будут образцом искренности, добра и любви ко всему живому.

(No Ratings Yet)

Loading…

Похожие сочинения:

“МОЯ ЛИРИКА ЖИВА ОДНОЙ БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ, ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ” (по поэзии С. Есенина) “МОЯ ЛИРИКА ЖИВА ОДНОЙ БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ, ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ” (по поэзии С. Есенина) Все стихи С. Есенина, от певучих и нежных стихов о стране “березового ситца” до тревожных раздумий о…

Тема Родины в лирике С. А. Есенина Творчество любого поэта можно принимать или отвергать. Никто не заставит нас насильно любить Пушкина или М. Ю. Лермонтова, В. В. Маяковского или Б. Л. Пастернака – о вкусах не спорят….

Образ Родины в лирике С. Есенина Но более всего Любовь к родному краю Меня томила, Мучила и жгла. С. Есенин План I. “Чувство Родины основное в моем творчестве”. II. Любовь к Родине и природе родного края…

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА С. А. ЕСЕНИНА ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА С. А. ЕСЕНИНА 1 вариант Сергей Есенин – великий русский поэт, чье имя стоит в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым. Через все свое творчество он пронес непоколебимую…

Мир природы в лирике С. Есенина Мир природы в лирике С. Есенина План I. Есенин – поэт природы. II. Гармония и совершенство – мерило красоты. 1. Яркие параллели описаний природы и чувств человека. 2. Любовь к…

“ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ Я, НО СТРАННОЮ ЛЮБОВЬЮ” (образ родины в поэзии Лермонтова) “ЛЮБЛЮ ОТЧИЗНУ Я, НО СТРАННОЮ ЛЮБОВЬЮ” (образ родины в поэзии Лермонтова) Все творчество М. Ю. Лермонтова пронизывает любовь к свободе и родине. Эта тема звучит не только в стихах, прославляющих…

РУССКАЯ ПРИРОДА В ЛИРИКЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА Б своем лирическом наследии Сергей Есенин оставил нам яркие, светлые образы русской природы. Самобытность его поэтического слова берет истоки в красоте, обычаях и фольклоре Рязанщины – родины поэта. “Рязанские поля,…

Анализ стихотворения Есенина “Весенний вечер В 1912 году Сергей Есенин приехал покорять Москву, однако удача улыбнулась молодому поэту не сразу. Пройдет еще несколько лет прежде, чем его первое стихотворение будет опубликовано в столичном журнале. Пока…

Анализ стихотворения Рождественского “Я жизнь люблю безбожно Стихотворение “Я жизнь люблю безбожно” Рождественского начинается с парадоксальной на первый взгляд фразы: “Я жизнь люблю безбожно!” Но в данном случае имеется ввиду не натуральное безбожие поэта, а сильную любовь…

“Нет, не тебя так пылко я люблю…” М. Ю. Лермонтов. Стихотворения “Нет, не тебя так пылко я люблю…” Стихотворение было написано в 1841 году. Его центральная тема – тема любви. Для русской романтической поэзии в целом и…

Анализ стихотворения Есенина “Вот уж вечер. Роса Сергей Есенин начал писать стихи очень рано, и в этом его поддерживала бабушка по материнской линии. Поэтому неудивительно, что в 15 лет он уже превратился в настоящего поэта, тонко чувствующего…

“ЗОЛОТО БРЕВЕНЧАТОЙ ИЗБЫ” (русская природа в лирике Сергея Есенина) Сергея Есенина принято связывать прежде всего с деревней, с родной для него Рязанщиной. Но из рязанской деревни Константинове поэт уехал совсем молодым, жил потом и в Москве, и в Петербурге,…

Анализ стихотворения Есенина “Черемуха В раннем творчестве Сергея Есенина очень много произведений, которые посвящены красоте родной природы. В этом нет ничего удивительного, так как детство и юность поэта прошли в живописном селе Константиново, где…

Анализ стихотворения Есенина “Я помню, любимая, помню Не секрет, что поэт Сергей Есенин был человеком влюбчивым и достаточно импульсивным. До сих пор ходят споры о том, скольким женщинам за свою недолгую жизнь он успел вскружить голову, и…

Анализ стихотворения Лермонтова “Пусть я кого-нибудь люблю В 1830 году 16-летний Михаил Лермонтов гостил у своих родственников в подмосковном имении, где познакомился с очаровательной Екатериной Сушковой. Девушка произвела на юного поэта неизгладимое впечатление и очень скоро догадалась…

Анализ стихотворения Есенина “Ну, целуй меня, целуй Сергей Есенин был трижды официально женат, и каждый его брак, по признанию поэта, оказался неудачным. Тем не менее, своим любимым женщинам он посвятил множество восхитительных, нежных и страстных стихов. Среди…

ПОЭТ И НОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА Вот так страна Какого ж я рожна Орал в стихах, что я с народом дружен? С. Есенин Поэту для жизни и творчества определено судьбой некое время, эпоха. Иногда они текут…

Сочинение: Почему я люблю школу Школа – это самый интересный этап нашего детства. Сколько же лет мы учимся в школе? На первый взгляд – очень много. Но, на самом деле, обучение в школе дает нам…

Анализ стихотворения Есенина “Этой грусти теперь не рассыпать Сергей Есенин очень болезненно переживал период своего становления и взросления, считая зрелость синонимом приближающейся старости. Его беспокоило не столько физическое состояние, хотя постоянные запои далеко не самым лучшим образом сказались…

Предреволюционная и послереволюционная Россия в поэме С. А. Есенина “Анна Снегина” Задушевная лирика Сергея Есенина никого не оставляет равнодушным. Поэма “Анна Снегина” – одна из вершин в творчестве поэта. В ней проступает тонкая, простая и нежная душа Есенина, который сделал себя…

Я очень люблю цветы Я очень люблю цветы! Я очень люблю цветы. Люблю настолько, что одно время даже мечтала работать продавцом в цветочном магазине. Я представляла, как хожу между огромными вазами с разными красивыми…

Анализ стихотворения Есенина “Воспоминание Ранний период творчества Сергея Есенина связан с пейзажной лирикой, которая впоследствии принесла поэту популярность. Однако мало кто знает о том, что этот автор любил наблюдать не только за природой, но…

Анализ стихотворения Сергея Есенина “Письмо матери” “Письмо матери” очень хорошее и трогательное стихотворение. На мой взгляд, оно является практически пророческим. Сейчас я поясню, почему я так думаю. Стихотворение написано в 1924 году, лишь за год до…

Анализ стихотворения Есенина “Какая ночь! Я не могу В последний год жизни Сергей Есенин уже не скрывал своих чувств и открыто писал о том, что наболело у него на душе. Вероятно, по этой причине он все дальше и…

Что я люблю делать и почему? Что я люблю делать и почему? Я люблю помогать маме. Это, конечно, несовременно. Мои подружки любят танцевать и болтать по телефону. А мне нравится вместе с мамой хозяйничать на кухне…

Анализ стихотворения Есенина “Гой ты, Русь, моя родная Поэту Сергею Есенину довелось побывать во многих странах мира, однако он неизменно возвращался в Россию, считая, что именно здесь находится его дом. Автор множества лирических произведений, посвященных родине, не был…

Почему я люблю ловить рыбу Почему я люблю ловить рыбу Почти все ребята любят рыбалку. Я тоже обожаю сидеть с удочкой на берегу реки. И неудивительно! Ведь как это здорово: тишина, спокойствие, едва слышный плеск…

Анализ поэмы Есенина “Русь Наиболее значительным произведением стала маленькая поэма “Русь” (1914), в которой Сергей Есенин создает обобщенный образ родной земли, задумывается о ее судьбе, рассказывает о страданиях и надеждах своего народа и пытается…

Анализ стихотворения Есенина “Ты запой мне ту песню, что прежде С сестрой Александрой Сергея Есенина связывали очень непростые отношения. Эта молодая девушка сразу и безоговорочно приняла революционные новшества и отказалась от прежнего уклада жизни. Когда поэт приезжал в родное село…

Анализ стихотворения Есенина “Поет зима – аукает Одно из самых первых произведений Сергея Есенина, известное широкой публике под названием “Поет зима – аукает…” , было написано в 1910 году, когда автору едва исполнилось 15 лет. Опубликовал его…

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ ПОЭЗИЮ С. ЕСЕНИНА

Краснодарский край

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 4

Муниципального образования Староминский район

Конкурс сочинений

«Люблю тебя, мой край родной»

Работу выполнила

Сизонец Светлана Сергеевна

ученица 6 б класса

Руководитель : Пайтян Т.В.

Дивный Краснодарский край!!! Житница России.

Твои бескрайние поля пролегли на мили.

Здесь под небом голубым райский сад цветущий,

А в полях твоих стоит вечный хлеб насущный.

(Леонид Горемыкин)

У каждого из нас есть малая Родина – родной край, который мы любим по-особенному. Моя малая Родина – Кубань, историческое название Краснодарского края. Я горжусь своим краем и считаю его одним из красивейших уголков нашей Родины. Это огромная равнина, покрытая цветущим разнотравьем, множеством курганов. Здесь теплый влажный воздух пахнет земляникой, скошенной посушенной травой, радуют глаз поля спелой пшеницы. Мой край родной – это Староминский район, станица Староминская. Здесь я родилась, сделала свои первые шаги. Пошла в школу, нашла друзей. Нет дороже места для меня, чем мой Краснодарский край.

Сегодня – это мощный железнодорожный узел юга России, это сады и виноградники, огромные рисовые поля. Не случайно зеленая полоса на флаге Краснодарского края символизирует плодородие и богатство кубанской земли. Я люблю его за эти красивые зелёные леса и привольные степи, за чистый и свежий воздух, за высокие горы и просто за прекрасную и неповторимую природу. Край, в котором живут замечательные люди: хлеборобы и животноводы, рабочие заводов и фабрик, врачи и учителя, ученые и спортсмены, художники и поэты. Все они стремятся сделать нашу Кубань еще лучше, богаче, красивее. Так написал про наш край Виктор Подкопаев:

Даль степей сквозная,

Гор простор орлиный-

Сторона родная,

Край наш тополиный!

Одним из важнейших моментов для нашего края стал день, который заставил волноваться всю Россию, а именно 5 июля 2007 года. В тот день стало известно, что в 2014 году зимние олимпийские игры пройдут в Сочи. Победа нашему южному городу досталась нелегко. Сочи победил корейский город с перевесом всего в четыре голоса. Это первые зимние Олимпийские игры для нашей страны. Для меня это тоже первые игры, за которыми я буду следить, узнавая имена российских спортсменов и все виды спорта, которые имеются. Сочи-это крупный курортный город, главным достоянием которого является Черное море. Я еще ни разу не была там, но знаю, что для проведения зимней олимпиады там строят самое большое количество спортивных объектов. Олимпиада Сочи-2014 открывает новые горизонты для Краснодарского края. Это новая страница в российском спорте. Меня переполняют только самые лучшие чувства. Девиз сочинских игр – «Gateway to the Future», что в перевод означает «Ворота в будущее». Я знаю, что нашим спортсменам борьба за медали на родной земле придаст больше уверенности и верю, что они достигнут новых рекордов. Я горжусь, что эти игры будут проходить в моем родном крае!

Мне очень повезло, что я живу в таком удивительном крае!

Человек без Родины, что соловей без песни.

Высоко, высоко, в небе ясном воркуя.

Сизый голубь влюблено,

С голубкой парил.

А на склоне горы, за станицей.

Диск солнца,

Луч последний, Кубани влюблёно дарил.

Родина, Россия, родная природа – эти слова неотделимы. Любовь к своей стране невозможна без любви к природе своего края. Я живу в очень красивом и непохожем на другие месте. Наш край особенный, и имя ему – Кубань.

У каждого на свете есть, наверно, любимый уголок земли такой, где листья по-особому на вербе склонились над задумчивой водой. Где небо выше и просторы шире и так привольно и легко дышать.

Любимый уголок земли называют малой родиной. Родина – это место, где я родился, живу, росту, становлюсь гражданином своей страны. Родина – это история моего народа, с которым связана и история моей семьи. Родина дает человеку корни, язык, воспитание, мировоззрение. Любовь к Родине – та же любовь к дому, улице, району, только чуть шире. В моём понимании, это трепетное отношение к месту рождения – в первую очередь, любовь к краю.

Моя малая родина-Кубань, чудесный, благодатный край. Край снежных гор и золотых хлебных полей, привольных степей и цветущих садов. Нас окружают синие моря и манящие горы. Этим не любоваться просто невозможно! Красота багрового заката и розового утра, пленительная картина полей и степей Кубани – всё это замечено многими писателями, запечатлено на фотографиях и картинах. Кубань, гордится замечательными людьми, которые выросли здесь. Здесь живут прекрасные люди: хлеборобы и животноводы, садоводы, рабочие заводов и фабрик, врачи и учителя, учёные и спортсмены, художники и поэты. Все они стремятся сделать нашу Кубань ещё лучше, богаче, красивее.

Про Краснодарский край написано много стихов и рассказов. Благодатная, тёплая и гостеприимная земля Кубани – жемчужина России – это наша малая Родина. Наш край называют житницей России, потому что Кубанские чернозёмы издавна славятся высоким плодородием и считаются лучшими в России. На этих почвах возделывается более ста сельскохозяйственных культур: прекрасная пшеница, замечательный рис, благоухает рожь, узкими полосками краснеет гречиха. А ещё – это тополиный край. Есть замечательные дубовые и сосновые рощи, вишнёвые сады и тенистые липовые аллеи по всей России. Но вот тополиным краем с гордостью можно назвать только Кубань. По всему краю красуются тополя, придающие неповторимый облик нашей земли.

Я люблю Кубань за её необъятные поля, величавые горы, леса и просто за то, что я здесь родился. У нашего края богатая, самобытная история. В конце 18 века Екатерина II даровала эти земли казакам. С тех пор прошло немало времени, Краснодарский край процветает.

Краснодарский край – это моя родина. С самого детства я дышу её природным воздухом и наслаждаюсь запахами, которые трудно ещё где-нибудь встретить. Природа, родина, народ, родник – слова одного корня.

Кубань – это необыкновенный, чудесный край. Прекрасна природа Кубани! Если выйти в сад, в степь, в поле, просто выглянуть в окно – можно увидеть настоящее чудо! С самого раннего утра небо ясное, утренняя заря разливается румянцем. Светлое солнце медленно поднимается и освещает поля, луга, речку. На поляне густая трава, а у самой тропинки растёт весёлая ромашка. В сухом чистом воздухе пахнет полынью.

Я люблю слушать музыку весенней капели, вслушиваться в торопливый лепет реки, в звонкий птичий разговор, журчащий подо льдом ручеек, радоваться солнцу, наступающему дню. А может, я и пришёл в этот чудесный мир, чтобы радоваться и удивляться. Удивляться распустившемуся цветку, песне жаворонка в небе, синеве облаков – и наполняется моя душа добротой и красотой. Теперь я богат. Бегу, делюсь скорей своими сокровищами с другими и помню: это земля тебя держит в своих ладонях, лелеет и растит, как заботливая мать.

Множество курортов рассыпано по побережьям Чёрного и Азовского морей. Вряд ли ещё есть место на земном шаре, где можно было бы, встретить такое разнообразие природных условий, как в нашем крае. На севере его – климат умеренно- континентальный, на юге – субтропический.

Несметные богатства таятся в недрах земли: нефть, газ, ртуть, железные и апатитовые руды, мрамор и другие полезные ископаемые. На Кубани много красивых городов, каждый – со своим «лицом», колоритом, атмосферой.

Моя родина – «кладовая солнца». Она богата и лесами, и полноводными реками, и чистыми озерами, и зеркальными родниками.

Отчий дом, родной край. Так называем мы землю, где родились и живём, где трудились наши деды и отцы, землю, которую они защищали, за которую погибали. Без этой земли непонятно слово “Родина”. Её могучие корни способны дать человеку высокую степень нравственной устойчивости.

Литература о Кубани интересна не только жителям нашего края, но и другим регионам, так как в ней отражены исторические события, деятельность видных учёных, писателей, художников прошлого и настоящего, что является частью истории всей страны.

Прежде чем я стану гражданином страны, я должен быть гражданином своей малой родины, знать её традиции и жить её жизнью и заботами. Знания о родном крае – существенная часть интеллектуального потенциала человека, гражданина.

Кубановедение – означает знание о своей малой родине, – от слова “ведать”, знать свою родную Кубань, её природу, историю, хозяйство, быт, взгляды, верования, традиции кубанцев. Вот почему необходимо изучать окружающую жизнь, родной край.

Именно человек должен делать все для того, чтобы не умолкала, не умирала природа. Он в от вете за будущее природы. Чтобы уберечь природу от гибели, чтобы сохранить ее богатства, нужно каж дому человеку понять, что природа — это наш дом, наш храм, за который мы все в ответе. И каждый должен привести в порядок окружающий его уголок, каждый должен уметь по-настоящему любить, понимать и охранять природу.

Когда мы говорим о природе, мы говорим о своей земле, о своей Родине, о Кубани. Пусть в нашем родном уголке никогда не умолкают голоса птиц, пусть шумят леса, стрекочут кузнечики, пусть природа живет и дышит.

Родина любимая – мать родимая.

Солнце низко, спустилась прохлада.

На холмах покраснел, от заката бурьян.

За станицей звенит, колокольчиком стадо.

А над гладью Кубани,

Струится вечерний туман.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №14

улица Ленина, 19а посёлок Советский,

Краснодарский край, Тимашевский район

тел. 88613037446, факс8861303744

Е-mail:school 14@tim/kubannet.ru

«Родное дыхание полей»

Работу выполнила ученица 6 А класса

МБОУ СОШ №14

п.Советский Тимашевский р-н

Учитель русского языка

и литературы Топка Л.И

Свое сочинение хочу начать строчками из стихотворения моей любимой бабушки , Мишуковой Раисы Михайловны:

Цветущая Кубань-дыхание весны.

Куда не глянь полей и рек раздолье.

И в Кирпилях так плещут караси!

Ведь это все кубанское приволье.

У каждого человека есть своя родина, это его дом, родные и близкие, это его родной город, а кто-то родиной называет свою страну. Я родилась на Кубани, и горжусь своим краем, его добрыми и гостеприимными людьми.

Краснодарский край… Кубань… Самый лучший уголок на Земле! Благословенное место, дарованное человеку Богами.

Когда я слышу слова – “Люблю тебя, мой край родной”, я вспоминаю моменты из своей маленькой жизни: я еду на машине по просторам моего Краснодарского края и не перестаю удивляться насколько богата моя родная земля….

Моя семья очень чтит память о людях, которые смогли ценой своей жизни, дать мне ту возможность любить и гордиться своей родной землей, своими корнями, которые родились и выросли, как и я на этой Богом данной земле. Война не обошла и мою малую родину. В годы Великой Отечественной войны Тимашевский район был местом ожесточенных сражений и её защитники, как и в старину опять отстояли кубанскую землю и покрыли себя неувядаемой славой. В поэтической тетради моей бабушки есть стихи о славных защитниках, среди которых был её отец Данилейко Михаил Павлович:

Они своей рискуя жизнью

Веселой, пылкой, молодой

Спасли от нечести Отчизну,

Приняв неравный, смертный бой…

Мой прадед гнал фашистов через весь Краснодарский край. Долгой и трудной была дорога к победе. И когда я въезжаю в город Темрюк и вижу

военную горку, моё сердце наполняется любовью и гордостью, потому что на памятной плите высечено имя моего прадеда.

В тетради у бабушки лежит много пожелтевших листов. На одном из них я прочитала строчки и показалось, что это про наш поселок. Бабушка рассказала, что написала она это стихотворение под впечатлением от увиденного после долгой разлуки с малой родиной.

Когда я устану, когда затоскую

Вдали от сторонки своей

Я вспомню поселок, поселок Советский

Родное дыханье полей.

Я живу и учусь в поселке Советском Тимашевского района Краснодарского края. Это- моя малая родина, чудесный уголок природы. Любое время года в моем поселке по-своему прекрасно. Но мне больше всего нравится весна. Весной оживает все: речка, поля, сады, совсем по-особенному

поют птицы, да и душа радуется и летит навстречу весне.

Кубань все знают как житницу России. Её благодатная земля дает самые богатые урожаи пшеницы, риса, кукурузы:

И высокую честь хлебороба

На Кубани умеют ценить

Наше поле завистливой злобой

Никогда никому не убить.

Золотые у пахаря руки

Вдохновенен и радостен труд.

И пускай наши дети и внуки

Как Отчизну поля берегут.

Кубань называют житницей, и здравницей. . На побережьях Азовского и Черного морей построено много здравниц для отдыха и лечения детей и взрослых.. Сюда едут люди со всех концов нашей необъятной Родины. А мы гордимся тем, что к нам приезжают люди и влюбляются в нашу родную Кубань.

А еще мы с бабушкой любим ездить в этнологический музей «Атамань». На Тамани построен хуторок, где мы видели, как жили и трудились мои предки, Я узнала об обычаях и нравах запорожских и кубанских казаков, которые жили и живут, и в наше время охраняют границы моей родины.

Наш край не очень большой регион в России, но кубанский поэт К.Обойщиков пишет :

Кубань – земля такая:

От края и до края

Две Дании войдёт.

Кубань – самый привлекательный и интересный уголок нашей страны. Первое чудо, что наш край омывают два южных, но таких разных моря – Азовское и Черное. Только у нас на Кубани могут колоситься золотистые поля и струиться прохладные воды реки Кубань

И потому совсем неудивительно, что Олимпийские зимние игры 2014 года будут проходить в городе Сочи.

Сколько интересных туристических маршрутов в Краснодарском крае. Я поражаюсь дольменами, которые древнее египетских пирамид, Гуамским

ущельем с горными реками, Лого – Наки с удивительными пещерами и водопадами.

Я счастлива, что миллионы людей со всех уголков земли смогут увидеть и по достоинству оценить мой любимый Краснодарский край и конечно людей, разных национальностей, но живущих в уважении друг к другу, потому что ценят ту землю, которая дает им силы, терпение и трудолюбие, чтобы добиваться успехов во всех их делах и быть духовно и физически развитыми и мудрыми, чтобы сохранить то, что досталось нам по наследству от наших предков.

Я понимаю, что любить это не только большая ответственность, это значит надо преумножать её богатства. Поэтому я хочу вырасти, выучиться, многого добиться, что бы быть полезным и достойным гражданином своей любимой Родины.

Придет время, когда я закончу школу, уеду учиться может быть даже в другой регион России, но я всегда буду помнить мой дорогой и любимый поселок Советский.

Родное дыханье полей.

Просторы привольные, лиманы раздольные

И милые лица друзей

Здесь радость и боли, и счастье, и воля,

Здесь небо Отчизны моей.

Люблю тебя, мой родной поселок Советский!

1В сочинении использованы стихи поэта поселка Советского Мишуковой Раисы Михайловны.

Мой родной край.

Для любого человека нет ничего ближе и дороже, чем его Родина, его родной край. У кого-то это большой город, у других маленькая деревенька. Это место, где он родился и живёт. Там особенно ярко светит солнце, щебечут птицы, пахнут цветы и шелестят травы. Из любого, самого интересного путешествия хочется вернуться именно туда. Мы можем уехать жить очень далеко, но свою малую Родину не забудем никогда.

Мой родной край- Белгородская область. Здесь высокие меловые горы, быстрые прохладные речки ,в которых цветут нежные кувшинки, а по берегам стоят тенистые, раскидистые ивы. У нас светлые, солнечные берёзовые и таинственные сосновые леса. Ранней весной опушки лесов синие от первых подснежников, в начале лета – желтые от одуванчиков и чистотела. А в конце лета очень много грибов. Здесь зелёные луга, покрытые ковром из душистых трав, в которых прячутся сладкие ягодки земляники. Из под земли бьют родники с прозрачной ,самой вкусной водой, которые не замерзают даже в самые сильные морозы.

Мой родной город – Белгород. Он очень светлый, красивый и чистый .В нём много высоких зданий, тенистых парков, зелени и цветов. Город очень спокойный и дружелюбный, с удовольствием принимает гостей. Белгород-город воинской славы. У него очень интересная история. Основан он более тысячи лет назад. В годы Великой Отечественной войны город был почти полностью разрушен. Оба мои прадедушки погибли, защищая родной город, а прабабушки участвовали в его восстановлении после войны.

Я очень люблю свою малую Родину. Мне нравится гулять в парке и слушать радостный смех детей, которые играют и катаются на аттракционах, кормить голубей на площади и смотреть на величественные танки у здания Краеведческого музея, которые освобождали город во время войны. Это наша история и наша память, благодарность нашим защитникам. По утрам мне нравится идти в школу и видеть ,как просыпается город, спешат по делам люди, торопятся машины. А на выходных и на каникулах я люблю бывать на природе, слушать шум ветра, пение птиц, ловить на лице солнечные лучи и смотреть на голубое небо с пушистыми облаками. Здесь мне спокойно и приятно. И если я когда-нибудь уеду, я буду очень сильно скучать но своему родному краю.

Анна Ефременко – ученица 4Г класса

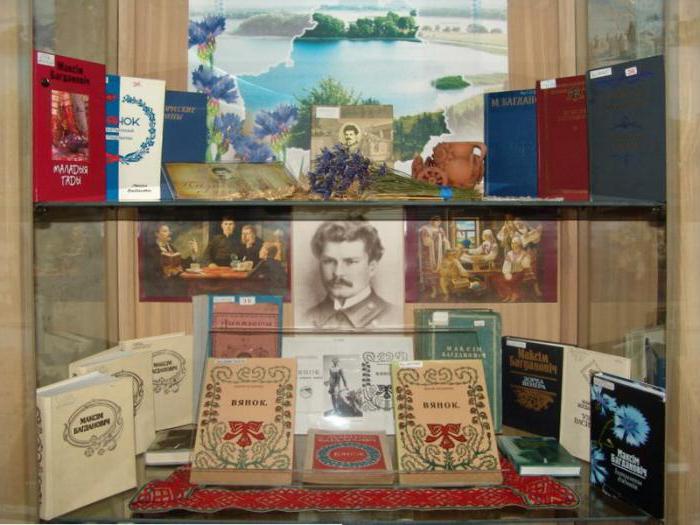

Максим Богданович: биография и творчество поэта

Максим Богданович – известный белорусский поэт. Его значение для литературы этой страны трудно переоценить, ведь именно он создал ее современный художественный язык. Деятельность этого талантливого автора была чрезвычайно многообразной: он не только поэт, но и публицист, литературовед, переводчик. Несмотря на свою короткую жизнь, он успел создать значительное количество стихотворных произведений, которые являются классикой белорусской литературы.

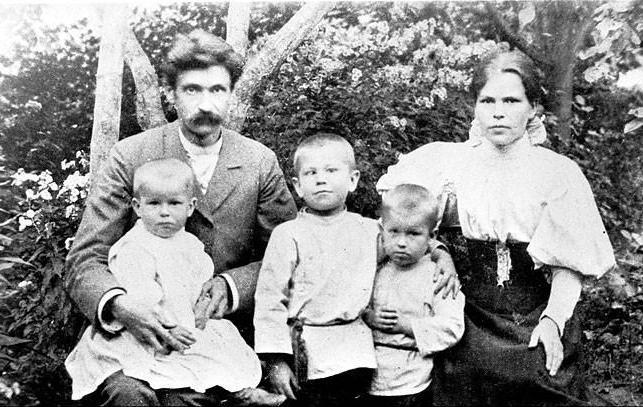

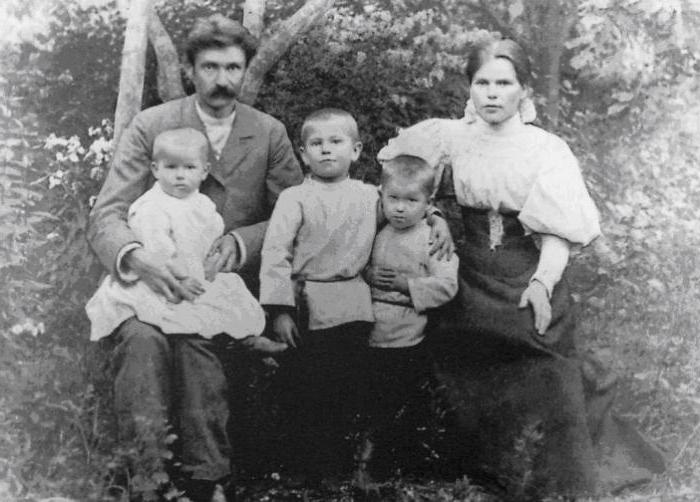

Семья

День рождения Максима Богдановича – 9 декабря 1891 года. Он происходил из простой крестьянской семьи. Богатое воображение мальчик, вероятно, унаследовал от своей прабабушки, которая была прекрасной рассказчицей, знала много народных сказок.

При этом она умела каждый раз придать знакомой истории новое звучание благодаря особому способу повествования: она говорила нараспев, как будто пела песню. Ее сказания записал дед будущего поэта. По этим записям мальчик впервые и познакомился с белорусской речью. Максим Богданович благодаря ей узнал не только устный фольклор, но также обряды и обычаи. Кроме того, любовь к литературе он унаследовал от своей матери, которая много читала, училась, владела художественным языком. Она даже пробовала себя на литературном поприще, сочинив рассказ, который отличался необыкновенной живостью повествования.

Ранние годы поэта

Максим Богданович рос в материально обеспеченной семье. Его отец был преподавателем в училище – профессия, которая хорошо оплачивалась. Через некоторое время молодая чета перебралась в Гродно, где глава семейства получил должность в банке. Будущий знаменитый поэт воспитывался в творческой атмосфере: в доме его родителей часто бывали представители интеллигенции, здесь велись дискуссии на общественно-политические, культурные темы. В то время в моде были революционные движения, отголоски которых впоследствии отразятся в поэзии автора. Вскоре семью постигла тяжелая утрата: от туберкулеза скончалась мать будущего поэта. По характеру маленький Максим Богданович был похож именно на нее: он был так же весел, жизнерадостен, непосредственен, впечатлителен. В 1896 году отец семейства принял решение переехать в Нижний Новгород.

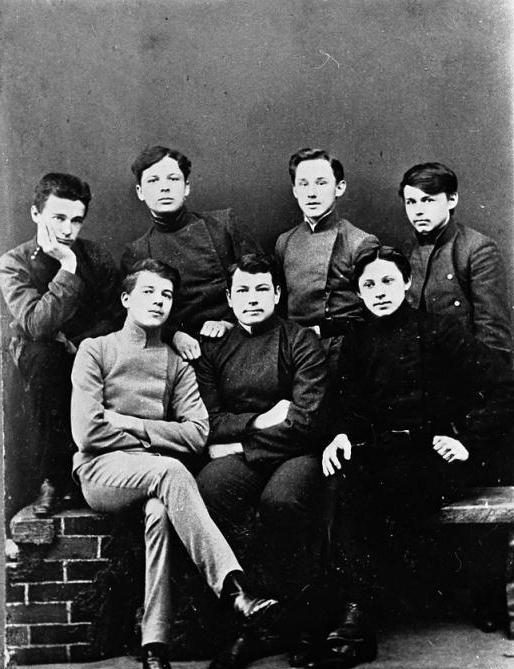

Годы учебы

Здесь Адам Богданович подружился с М. Горьким, с которым даже впоследствии породнился, когда оба женились на девушках-сестрах. Известный писатель оказал большое влияние на мальчика, укрепив в нем любовь к литературным занятиям. Большое влияние на него оказал и отец, который был ученым-фольклористом, активно занимался славянскими языками, изучал историю Белоруссии. Максим Богданович, биография которого была неразрывно связана с белорусской поэзией, вспоминал, что родитель оказал влияние на формирование его мировоззрения. 1902 год стал знаковым в жизни мальчика: он поступил в Нижегородскую гимназию.

Здесь он увлекся революционными идеями и даже принимал участие в студенческих демонстрациях и выступлениях. Но вместе с тем он начал серьезно заниматься литературой. В 1907 году был опубликован его первый рассказ «Музы́ка», в котором молодой автор в аллегорической форме представил судьбу своей страны.

Ранняя лирика

Максим Богданович, стихи которого посвящены, как правило, теме белорусской истории и природы, начал сочинять лирику в 1908 году, когда его семья переехала в Ярославль. В них прозвучала идея национально-освободительной борьбы белорусского народа, тема его угнетения и необходимости возрождения. После окончания гимназии он вошел в круг молодых белорусских писателей. В этот период поэт пишет свое знаменитое стихотворение «Слуцкие ткачихи», в которых описал тяжелую судьбу крепостных портних, вынужденных все время работать на чужбине. Также он сочиняет небольшой очерк о сонетной форме написания стихотворений.

Годы учебы в лицее

Максим Адамович Богданович в 1911 году уехал в Ярославль, где поступил в лицей. Вообще, в планах молодого человека было отравиться на учебу в Петербург, однако из-за недостатка средств, а также сырого климата столицы (у молодого поэта открылась чахотка) он изменил решение. В Ярославле он много занимается изучением западноевропейских и славянских языков, исследует историю Белоруссии, ее этнографию, что находит отражение в его произведениях.

Также автор сотрудничает с местной газетой «Голос». Он много печатается и получает широкую известность не только в литературных кругах, но и среди массового читателя.

Проза и стихи о Белоруссии

Максим Богданович, фото которого представлено в настоящей статье, писал не только лирику, но и прозаические произведения. В ярославский период своего творчества он сочинил два проникновенных рассказа, посвященных женщине. Произведение «В деревне» посвящено раскрытию внутреннего мира маленькой девочки, в которой уже заложено чувство материнской любви к ребенку. Другое сочинение «Вероника» повествует о первой любви поэта.

Известно, что музой для молодого писателя стала Анна Кокуева, талантливая пианистка, к которой он был неравнодушен. Также он создает целый цикл стихотворений, посвященных родной стране. В них вновь прозвучали мотивы освободительной борьбы белорусского народа.

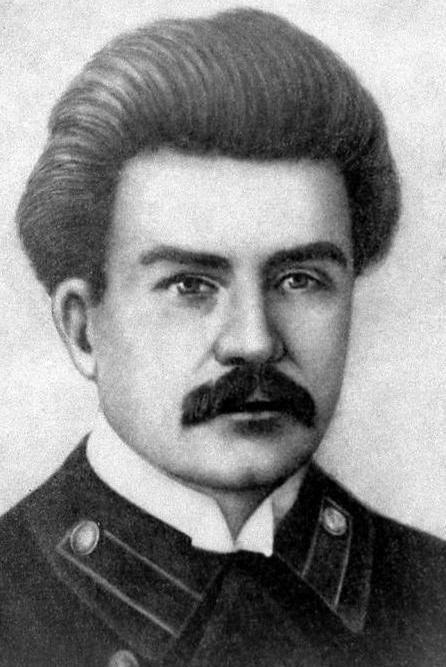

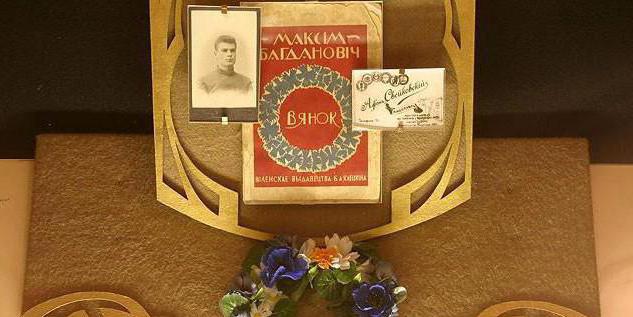

Научная работа и сборник стихов

Поэт исследовал историю белорусской литературы, много переводил иностранных авторов, писал статьи. 1914 год стал знаковым в творческой биографии поэта: в Вильно был выпущен сборник его стихов «Венок» (единственное прижизненное издание). В книгу вошли более 90 стихотворений и две небольшие поэмы.

Все произведения были разделены по смыслу на несколько циклов. Сборник получил одобрение в рецензиях, в которых указывалось, что поэта волнуют не общественно-политические проблемы, а тема красоты. Критики отмечают, что стихотворения Максима Богдановича проникнуты идеей смерти и бессмертия. Это проявлялось в картинах природы, философских размышлениях поэта о судьбе. Он писал также и на русском языке, переводил на белорусский язык А. Пушкина. Также его перу принадлежат фельетоны, этнографические и исторические очерки, брошюры, посвященные краеведческой тематике.

Особенности и тематика произведений

По мнению критиков, в творчестве поэта преобладали грустные мотивы, что было связано с ощущением близкой смерти. Вместе с тем он верил в будущую жизнь, что и нашло отражение в его лирике. Большой отпечаток на его творчество наложили идеи белорусского Возрождения, идеологические искания интеллигенции. Поэтому многие его стихотворения проникнуты пафосом борьбы, темой национально-освободительного движения. Однако в них было и много личного: так, поэт создал прекрасные образцы любовной лирики. Важное место в его стихах занимает тема природы и Родины. В его сочинениях можно найти размышления о судьбе своей страны, которые представлены как в аллегорических образах, так и в описаниях конкретных явлений социальной действительности.

Несмотря на то что Богданович не в совершенстве владел белорусским языком, он считал своей главной целью создать для него идеальную стихотворную форму, и это ему удалось. Во-первых, Максим Адамович много изучал фольклор своей страны, ее историю, что и отразилось на его лирике. Во-вторых, он удачно применил свои знания русской и западноевропейской литературы применительно к белорусской поэзии. Поэтому все произведения проникнуты духом любви к Родине и ее природе. Во многом благодаря ему сформировалась поэтическая культура данной страны. Поэт использовал самые разные стихотворные формы – от сонета до рондо. Кроме того, ему принадлежит заслуга создания городской поэзии в литературе Белоруссии.

Последние годы жизни

Богданович занимался и общественной деятельностью. Так, он поддерживал белорусскую Раду в Ярославле, оказывал землякам помощь, помогал беженцам. Во время этой деятельности он заразился тифом, тяжело болел, но выздоровел и продолжил заниматься благотворительностью. Поэт окончил лицей в 1916 году и приехал в Минск, где продолжил помогать пострадавшим в результате Первой мировой войны. К этому времени его страшная болезнь сильно развилась, однако он продолжал заниматься общественной работой, организовывал молодежные кружки просветительского и революционного характера. Автор пишет знаковое произведение «Погоня». Эта поэма была посвящена национальной борьбе белорусского народа. Книга считается одной из самых драматичных в его библиографии. Итак, в самых разных жанрах писал Максим Богданович. Интересные факты из его творчества связаны с его необыкновенной впечатлительностью. Например, на написание знаменитого стихотворения «Слуцкие ткачихи» его вдохновили слуцкие пояса. Поэт много работал, несмотря на то что болезнь подтачивала его силы. На деньги друзей он отправился лечиться в Крым, где скончался в 1917 году.

Признание и память

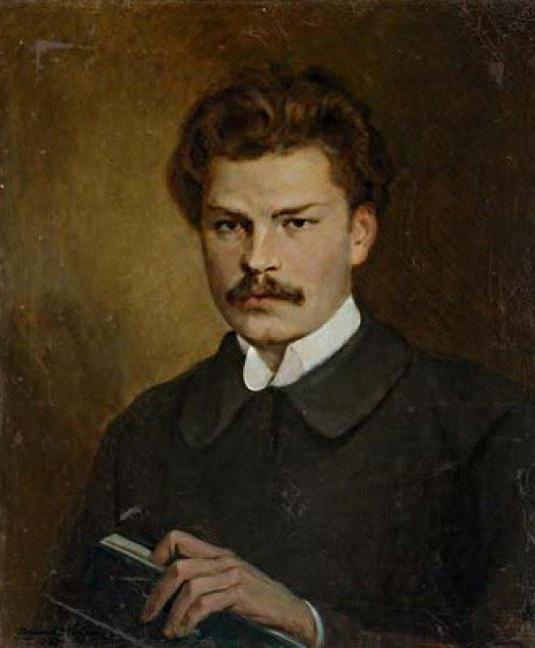

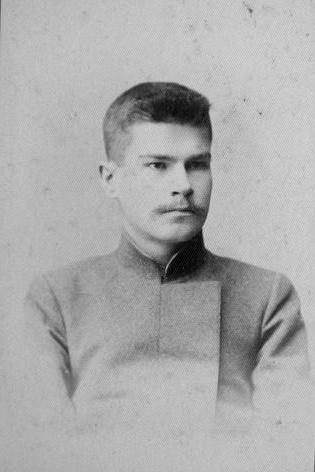

Через десять лет после смерти поэта художник В. Волков написал его портрет. Музеи, посвященные творчеству Богдановича, открыты в нескольких городах Беларуси.

Его именем названы улицы не только этой страны, но и России. Также поэту посвящены некоторые белорусские школы, библиотеки и две оперы. В Минске открыт памятник поэту, где он изображен с букетом васильков, которые воспевал в своих произведениях. Памятник Максиму Богдановичу установлен также и в Ярославле, где он жил и учился некоторое время.

Максим Адамович Богданович и значение его творчества

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Октября 2013 в 22:24, реферат

Описание работы

Максим Богданович прожил очень короткую, но чрезвычайно плодотворную в творческих отношениях жизнь. Он достиг широкого признания современников и потомков. Имя Максима Богдановича стоит рядом с такими классиками белорусском и мировой литературы, как Янка Купала и Якуб Колас. Его творческое наследие — существенная часть духовной культуры белорусского народа.

Файлы: 1 файл

Богданович.docx

По мнению литературоведа И. И. Замотина (1873—1942), в творчестве Богдановича находили отражение литературные искания и предреволюционные настроения начала века, белорусское возрождение и старина, личные переживания; на многих его стихотворениях и повестях лежит общий грустный колорит, вызванный противоречивой эпохой, а также обусловленный болезнью поэта и предчувствием близкого конца; но Богданович верит в обновление жизни и ждёт его с надеждою.

Максим Богданович создал много прекрасных образцов гражданской, пейзажной, философской лирики; написал ряд любовных стихов, посвящённых Анне Кокуевой (ярославская знакомая поэта, в которую он был влюблён).

Лирика Богдановича тесно связана с устной народной поэзией, национально-освободительными идеями, проникнута любовью к трудовому народу. В некоторых стихах звучит протест против мира насилия и социальной несправедливости: «Пан и мужик» (1912), «Двинемся, братья, скорей!» (1910), «Межи».

Несмотря на то, что Богданович владел белорусским языком не безупречно, он сознательно приобщал его к достижениям стихотворной формы (особенно в области строфики) и художественного стиля, осуществлённым в античной и западно-европейской литературах, в чём имел большой успех. Кроме того он оставил немало подражаний и переводов.

На поэзию Богдановича повлияли произведения французских символистов, российских акмеистов. Однако он стремился к созданию собственной белорусской поэзии, органического слияния белорусских и зарубежных традиций, призывал в своих статьях «держаться народной песни, как слепой держится забора». Богданович создал прекрасные пейзажи родной Белоруссии и внёс большой вклад в развитие поэтической культуры белорусского народа.

Богданович впервые в белорусском литературе применил такие формы как сонет, триолет, рондо, верлибр и другие классические стихотворные формы. Стихотворение «В Вильне» стало первым примером жанра городской поэзии в новой белорусской литературе.

По мнению отца поэта, в творчестве сына отразилась лучшая сторона его души, «а может быть, и вся она целиком. Его лирика есть история его душевных переживаний, живописно рассказанных им самим, а его другие писания свидетельствуют о его взглядах и убеждениях, о его общественных интересах».

Максим Богданович был одним из тех пионеров белорусского национального возрождения, кто пробовал показать место и роль белорусского народа в историческом времени, сформулировать национальную идею белорусов, осмыслить пути дальнейшего развития белорусской нации. Роль и значение Максима Богдановича в развитии белорусской изящной словесности, в национальном и духовном возрождении белорусов высоко оценено потомками.

Его поэзия, работы по истории и теории литературы изучаются в средней школе и на филологических факультетах высших учебных заведений.

В 1927 году, через 10 лет после смерти поэта, Валентином Волковым был создан «Портрет Максима Богдановича», который сейчас хранится в Национальном художественном музее Республики Беларусь. Работают музеи Богдановича в Минске, Гродно, Ярославле; имя поэта носят улицы во всех областных центрах Белоруссии, в Нижнем Новгороде, Ярославле и Ялте, школы и библиотеки в различных белорусских городах. Ему посвящена оперы «Звезда Венера» (Юрий Семеняко — Алесь Бачило) и «Максим» (Игорь Паливода — Леонид Прончак). В 1991 году имя Максима Богдановича внесено в календарный список ЮНЕСКО «Годовщины выдающихся лиц и событий». В апреле 2008 года московский Государственный исторический музей согласился передать 6 полноценных поясов Слуцкой мануфактуры, которые вдохновили Максима Богдановича на создание стихотворения «Слуцкие ткачихи» в частный белорусском музей братьев Луцкевичей. Договор об экспозиции слуцких поясов в Национальном художественном музее был подписан лишь на год. 9 декабря 1981 года, в честь 90-летия со дня рождения Максима Богдановича, перед Театром оперы и балета, недалеко от места, где родился и жил поэт, ему был установлен памятник. В апреле 2008 года, в соответствии с решением Мингорисполкома, памятник классику белорусской литературы был отправлен на реставрацию. В июне 2008 года памятник был установлен заново на углу улицы Максима Богдановича. Относительно бывшего местоположения памятник перенесли на 150 метров на северо-запад, поближе к месту рождения поэта, и повернули лицом к Свислочи в направлении между домом на улице М. Богдановича, 27 и суворовским училищем. Литературный музей Максима Богдановича открылся в 1980 году в Троицком предместье Минска, в двухэтажном доме XIX века, стоящем неподалёку от несохранившегося подлинного дома поэта. С 1986 года открыт музей в Гродно в доме, в котором, по некоторым данным, с 1892 по 1896 год жила семья Богдановичей. В 2008 году после ремонта в Ярославле открылась вторая экспозиция в мемориальном Доме-музее Максима Богдановича (Музей М. Богдановича в городе Ярославле был открыт в декабре 1992 г.).

Максим Богданович создал прекрасные пейзажи родной Белоруссии и внёс большой вклад в развитие поэтической культуры белорусского народа. Богдановичу принадлежат переводы с русского, украинского, польского, сербского и других языков, критические работы, публицистические статьи, которые печатались в белорусской газете «Наша нива», в ярославском «Голосе», в журнале «Украинская жизнь» и других изданиях. В частности, перевёл на белорусский язык стихотворения П. Верлена, Э. Верхарна, Г. Гейне, А. С. Пушкина, Горация и Овидия. На русский язык переводил произведения Янки Купалы, Тараса Шевченко, Ивана Франко. Лирика Богдановича тесно связана с народной поэзией, национально-освободительными идеями, согрета любовью к трудовому народу. К лучшим его сочинениям можно отнести: «Из песен белорусского мужика», «Межи», «Эмигрантская песня», «Слуцкие ткачихи», «В деревне», «Дождь в поле и холод». Максим Богданович внес значимый вклад в историю белорусского народа.

Сочинение на тему «Философская лирика Максима Багдановича » СРОЧНО НАДО ПОЖАЛУЙСТА

u0420u0430u0437u0433u043eu0440u0430u0439u0441u044f u0431u044bu0441u0442u0440u0435u0435, u043eu0433u043eu043du044c u043cu043eu0439, u0432u043e u043cu0433u043bu0435,

u041fu0443u0441u0442u044c u0436u0435 u0432u0435u0442u0435u0440 u0442u0435u0431u044f u043du0435 u043fu0443u0433u0430u0435u0442:

u0413u0430u0441u0438u0442 u043eu043d u0442u043eu043bu044cu043au043e u0441u043bu0430u0431u044bu0439 u043eu0433u043eu043du044c u043du0430 u0437u0435u043cu043bu0435,

u0410 u043eu043au0440u0435u043fu0448u0438u0439 u2014 u0441u0438u043bu044cu043du0435u0439 u0440u0430u0437u0434u0443u0432u0430u0435u0442.

. u041du0430 u0434u043eu043cu0435 u2116 25 u043fu043e u0443u043b. u041c. u0413u043eu0440u044cu043au043eu0433u043e (u0431u044bu0432u0448u0435u0439 u0410u043bu0435u043au0441u0430u043du0434u0440u043eu0432u0441u043au043eu0439) u0443u0441u0442u0430u043du043eu0432u043bu0435u043du0430 u043cu0435u043cu043eu0440u0438u0430u043bu044cu043du0430u044f u0434u043eu0441u043au0430 u0441 u0431u0430u0440u0435u043bu044cu0435u0444u043eu043c u043fu043eu044du0442u0430. u041du0430 u043du0435u0439 u0441u043bu043eu0432u0430:

u00abu041du0430 u044du0442u043eu043c u043cu0435u0441u0442u0435 u043du0430u0445u043eu0434u0438u043bu0441u044f u0434u043eu043c,

u0432 u043au043eu0442u043eu0440u043eu043c 9 u0434u0435u043au0430u0431u0440u044f (27 u043du043eu044fu0431u0440u044f)

1891 u0433u043eu0434u0430 u0440u043eu0434u0438u043bu0441u044f u0438u0437u0432u0435u0441u0442u043du044bu0439 u0431u0435u043bu043eu0440u0443u0441u0441u043au0438u0439

u043fu043eu044du0442 u041cu0430u043au0441u0438u043c u0411u043eu0433u0434u0430u043du043eu0432u0438u0447u00bb.

u041du0430 u0445u043eu043bu043cu0435, u0433u0434u0435 u0441u0442u043eu0438u0442 u0441u0435u0433u043eu0434u043du044f u0413u043eu0441u0443u0434u0430u0440u0441u0442u0432u0435u043du043du044bu0439 u0430u043au0430u0434u0435u043cu0438u0447u0435u0441u043au0438u0439 u0411u043eu043bu044cu0448u043eu0439 u0442u0435u0430u0442u0440 u043eu043fu0435u0440u044b u0438 u0431u0430u043bu0435u0442u0430 u0411u0421u0421u0420, u043du0430u0445u043eu0434u0438u043bu0441u044f u0422u0440u043eu0438u0446u043au0438u0439 u0431u0430u0437u0430u0440, u0430 u043du0430u043fu0440u043eu0442u0438u0432 u2014 u044du0442u043eu0442 u0434u0432u0443u0445u044du0442u0430u0436u043du044bu0439 u0434u0435u0440u0435u0432u044fu043du043du044bu0439 u0434u043eu043c. u041du0430 u043du0435u0440u0432u043eu043c u044du0442u0430u0436u0435 u0440u0430u0437u043cu0435u0449u0430u043bu043eu0441u044c u0433u043eu0440u043eu0434u0441u043au043eu0435 u043du0430u0447u0430u043bu044cu043du043eu0435 u0443u0447u0438u043bu0438u0449u0435, u043du0430 u0432u0442u043eu0440u043eu043c u2014 u043au0432u0430u0440u0442u0438u0440u0430 u0443u0447u0438u0442u0435u043bu044f. u0415u0435 u0437u0430u043du0438u043cu0430u043bu0430 u0441u0435u043cu044cu044f u0411u043eu0433u0434u0430u043du043eu0432u0438u0447u0435u0439: u0410u0434u0430u043c u0415u0433u043eu0440u043eu0432u0438u0447 u0437u0430u0432u0435u0434u043eu0432u0430u043b u0443u0447u0438u043bu0438u0449u0435u043c u0438 u043fu0440u0435u043fu043eu0434u0430u0432u0430u043b, u0430 u041cu0430u0440u0438u044f u0410u0444u0430u043du0430u0441u044cu0435u0432u043du0430 u0432u043eu0441u043fu0438u0442u044bu0432u0430u043bu0430 u0441u0432u043eu0438u0445 u0434u0435u0442u0435u0439. u0412 u044du0442u043eu0439 u043au0432u0430u0440u0442u0438u0440u0435 u0438 u0440u043eu0434u0438u043bu0441u044f u041cu0430u043au0441u0438u043c u0411u043eu0433u0434u0430u043du043eu0432u0438u0447 u2014 u0447u0435u043bu043eu0432u0435u043a u043du0435u043eu0431u044bu043au043du043eu0432u0435u043du043du043eu0433u043e u0442u0430u043bu0430u043du0442u0430 u0438 u0441u0443u0434u044cu0431u044b.

u0417u043du0430u043au043eu043cu044bu0445 u0438 u0434u0440u0443u0437u0435u0439 u0443 u0441u0435u043cu044cu0438 u0431u044bu043bu043e u043cu043du043eu0433u043e: u0443u0447u0438u0442u0435u043bu044f, u0432u0440u0430u0447u0438, u043eu0444u0438u0446u0435u0440u044b. u0412 u0434u043eu043cu0435 u0447u0430u0441u0442u043e u0441u043eu0431u0438u0440u0430u043bu0430u0441u044c u043cu043eu043bu043eu0434u0435u0436u044c, u0437u0432u0443u0447u0430u043bu0438 u043fu0435u0441u043du0438, u0434u0435u043au043bu0430u043cu0438u0440u043eu0432u0430u043bu0438u0441u044c u0441u0442u0438u0445u0438.

u041eu0442u0435u0446 u043fu043eu044du0442u0430, u0410u0434u0430u043c u0415u0433u043eu0440u043eu0432u0438u0447, u0437u0430u043au043eu043du0447u0438u043b u041du0435u0441u0432u0438u0436u0441u043au0443u044e u0443u0447u0438u0442u0435u043bu044cu0441u043au0443u044e u0433u0438u043cu043du0430u0437u0438u044e. u0420u0430u0431u043eu0442u0430u044f u0443u0447u0438u0442u0435u043bu0435u043c, u0443u0432u043bu0435u043au0430u043bu0441u044f u044du0442u043du043eu0433u0440u0430u0444u0438u0435u0439, u0438u0437u0443u0447u0430u043b u0438 u0441u043eu0431u0438u0440u0430u043b u0444u043eu043bu044cu043au043bu043eu0440. u041eu043d u0431u044bu043b u0432u044bu0441u043eu043au043eu043eu0431u0440u0430u0437u043eu0432u0430u043du043du044bu043c u0447u0435u043bu043eu0432u0435u043au043eu043c u0441 u043fu0435u0440u0435u0434u043eu0432u044bu043cu0438 u0432u0437u0433u043bu044fu0434u0430u043cu0438. u0415u0433u043e u0440u0430u0431u043eu0442u044b u2014 u044du0442u043du043eu0433u0440u0430u0444u0438u0447u0435u0441u043au0438u0435, u043bu0438u0442u0435u0440u0430u0442u0443u0440u043eu0432u0435u0434u0447u0435u0441u043au0438u0435, u044fu0437u044bu043au043eu0432u0435u0434u0447u0435u0441u043au0438u0435 u2014 u0432u043eu0448u043bu0438 u0432 u0438u0441u0442u043eu0440u0438u044e u0431u0435u043bu043eu0440u0443u0441u0441u043au043eu0439 u0438 u0440u0443u0441u0441u043au043eu0439 u043au0443u043bu044cu0442u0443u0440u044b, u0431u044bu043bu0438 u0437u0430u043cu0435u0447u0435u043du044b u0438 u0432u044bu0441u043eu043au043e u043eu0446u0435u043du0435u043du044b u0441u043fu0435u0446u0438u0430u043bu0438u0441u0442u0430u043cu0438.

u041eu0431u0440u0430u0437u043eu0432u0430u043du043du043eu0441u0442u044c u043eu0442u0446u0430,u00a0u00a0 u043fu0440u0435u043au0440u0430u0441u043du043eu0435u00a0u00a0 u0437u043du0430u043du0438u0435u00a0u00a0 u0438u043c u0444u043eu043bu044cu043au043bu043eu0440u0430, u043fu0435u0434u0430u0433u043eu0433u0438u0447u0435u0441u043au0430u044f u043fu043eu0434u0433u043eu0442u043eu0432u043au0430 u0441u043fu043eu0441u043eu0431u0441u0442u0432u043eu0432u0430u043bu0438 u0432u0441u0435u0441u0442u043eu0440u043eu043du043du0435u043cu0443 u0440u0430u0437u0432u0438u0442u0438u044e u041cu0430u043au0441u0438u043cu0430.

u041cu0430u0440u0438u044f u0410u0444u0430u043du0430u0441u044cu0435u0432u043du0430 u0431u044bu043bu0430 u0436u0435u043du0449u0438u043du043eu0439 u0434u043eu0431u0440u043eu0439, u0432u0435u0441u0435u043bu043eu0439, u043au0440u0430u0441u0438u0432u043eu0439, u0441 u0438u0441u043au0440u0438u043du043au043eu0439 u0432 u0433u043bu0430u0437u0430u0445 u0438 u0441 u043fu0440u0435u043au0440u0430u0441u043du043eu0439 u0434u043bu0438u043du043du043eu0439 u043au043eu0441u043eu0439. u041eu043du0430 u0438u043cu0435u043bu0430 u0441u043fu0435u0446u0438u0430u043bu044cu043du0443u044e u043cu0443u0437u044bu043au0430u043bu044cu043du0443u044e u043fu043eu0434u0433u043eu0442u043eu0432u043au0443, u0445u043eu0440u043eu0448u0438u0439 u0433u043eu043bu043eu0441. u0421u0440u0435u0434u0438 u043fu0435u0441u0435u043d, u043au043eu0442u043eu0440u044bu0435 u043eu043du0430 u043bu044eu0431u0438u043bu0430 u043fu0435u0442u044c, u0431u044bu043b u0440u043eu043cu0430u043du0441 u041c. u0418. u0413u043bu0438u043du043au0438 u00abu0421u0435u0432u0435u0440u043du0430u044f u0437u0432u0435u0437u0434u0430u00bb. u0418 u043fu043eu0437u0436u0435, u0447u0435u0440u0435u0437 u043cu043du043eu0433u043e u043bu0435u0442, u043fu043eu044du0442 u0447u0430u0441u0442u043e u0441u043bu0443u0448u0430u043b u0432 u0433u0440u0430u043cu043cu043eu0444u043eu043du043du043eu0439 u0437u0430u043fu0438u0441u0438 u0432u043eu043bu043du0443u044eu0449u0443u044e u043cu0435u043bu043eu0434u0438u044e u0441u0432u043eu0435u0433u043e u0434u0435u0442u0441u0442u0432u0430.

Максим Богданович: белорус с берегов Волги

9 декабря отмечается 125 лет со дня рождения классика белорусской литературы.

Мировой общественности он известен как поэт, публицист, критик, переводчик на белорусский язык стихотворных произведений с русского, украинского, польского, французского и других европейских языков. Его вклад в жанровое разнообразие белорусской литературы сравнивают с ролью Пушкина в литературе русской. А короткую яркую жизнь — с трагической судьбой Лермонтова. Правда, погиб Максим Богданович не от пули, его земной путь перечеркнула болезнь, ставшая для его семьи настоящим роком. Богатое творческое наследие, оставленное Богдановичем, тем не менее, дает его соотечественникам полное право не только ставить его в один ряд с общепризнанными мастерами художественного слова, но и в будущем учредить 9-го декабря полномасштабный национальный поэтический праздник — наподобие Пушкинского дня России.

Впрочем, память о Максиме Книжнике (это один из псевдонимов поэта) и без того многогранна. Музеи Богдановича сегодня работают в Минске, Гродно, Ярославле. Его имя носят улицы во всех областных центрах Республики Беларусь, а также многие школы и библиотеки. Ему посвящают оперы и фильмы, о нем рассказывают выставки, с его образа лепят бюсты и пишут картины… И без официально установленной даты каждый год 25 мая сотрудники минского музея отмечают день памяти Максима Богдановича, а в деревне Ракутёвщина Молодечненского района, где находится филиал музея, каждое лето проходит праздник поэзии с участием самодеятельных и профессиональных художественных коллективов.

С 1991 года – 100-летия со дня рождения поэта — имя Максима Богдановича внесено в календарный список ЮНЕСКО «Годовщины выдающихся лиц и событий». Уже его самого, как одного из величайших поэтов современности, переводят сейчас на все языки мира.

«Песняр» белорусской земли

Между тем, до поры до времени Максим Богданович даже не знал своего родного языка. В семье минских педагогов, где он родился, разговаривали на русском. Мать поэта, Мария Афанасьевна, была не совсем обычной барышней: ездила учиться в Петербург, вернулась в Минск с короткой стрижкой, начала курить. Она писала рассказы, печаталась в газете «Гродненские губернские ведомости», играла на фортепиано, пела… Была, одним словом, этакой «эмансипэ». Но умерла в возрасте 27 лет от скоротечной чахотки, которую спровоцировало рождение четвертого ребенка – дочки Ниночки…

Отец поэта, Адам Егорович, помимо службы занимался научной и общественно-политической деятельностью, но, как и жена, говорил и писал исключительно на русском. В доме, однако ж, всегда поддерживался «национальный дух». Всё в основе своей было белорусское — уклад жизни, привычки, вкусы, образ мыслей. Дети слышали белорусские сказки, песни, прибаутки. Прекрасной рассказчицей народных преданий и легенд слыла бабушка по отцовской линии Анэли Осьмак. Настоящей хранительницей белорусской культуры являлась сестра Адама Богдановича, тетка Магдалина. А любовь к чтению в мальчика заронил отец. Максим часто влезал в его обширную библиотеку, которую в одном из своих писем описывал так: «…в ней есть всё существенное, что появляется в литературе всего мира. Мы с детства проходили эту мировую школу…Разумеется, главное внимание обращалось на славянские литературы…».

Почему из всех «славянских литератур» Богданович впоследствии отдаст предпочтение белорусской – в этом некоторые критики до сих пор видят большую загадку. Феномен поэта, по их мнению, заключается в том, что, прожив большую часть своей короткой жизни вдалеке от родных мест, он всей душой стремился туда, болел за свою Беларусь, за сохранение её самобытной культуры.

Нижний Новгород и Ярославль

Право считать Максима Богдановича «своим» — наряду с Минском и Гродно — могут оспорить также Нижний Новгород и Ярославль.

…В конце 1896 года овдовевший и потерявший новорожденную дочь Адам Егорович, получив предложение поработать в Нижнем, в надежде начать новую жизнь перебирается с сыновьями на берега Волги. Отсутствие матери переживали все – Вадим, Максим и совсем ещё маленький Лёва. Отец почти ежедневно брал детей на прогулку по городу. Педагог не столько по образованию, сколько по призванию, он прививал им любовь к природе, обращая внимание на каждое сезонное изменение в ней. Они много ходили пешком, осматривая памятники и достопримечательности старинного купеческого города.

В Нижнем Богданович-старший познакомился с молодым литератором Максимом Горьким, они стали друзьями, а позднее и родственниками, будучи женатыми на сестрах Волжиных. Однако и вторая супруга отца поэта, Александра Павловна, вскоре при родах умерла. Трагичная участь постигла также её маленького сына. Позднее Адам Егорович связал свою жизнь с сестрой своей первой жены – Александрой Афанасьевной Мякотой. В этом браке, поначалу гражданском, родилось ещё пятеро сыновей…

На фоне таких вот семейных драм и перипетий и происходило взросление Максима. Ему исполнилось почти 11 лет, когда он в 1902 году поступил в Нижегородскую мужскую гимназию, где его покровителем стал учитель по фамилии Кабанов, знаток белорусской истории и культуры. Максим учился хорошо, но его увлечение «белорусикой» заметно одерживало верх: по словарям и выписываемым белорусским периодическим изданиям он усиленно изучал родной язык, предпринимал собственные литературные опыты. Летом 1907 года в Нижний Новгород приходит издававшаяся в Вильно газета «Наша нiва» с первой публикацией молодого автора.

А по городам и весям необъятной империи тем временем катились «эксы» Первой русской революции. Подросток волей-неволей был вовлечен в атмосферу политических баталий: по примеру старшего брата-революционера Максим часто бывал на митингах и манифестациях и даже организовал в своем классе кружок анархистов.

Когда по долгу службы отца в 1908 году семья переезжает в Ярославль, Адаму Богдановичу из-за отметки в аттестате среднего сына о неблагонадежности стоило немалых трудов устроить его в старший класс местной гимназии.

. В Ярославле Максим Богданович проведет следующие восемь лет своей жизни, всё сильнее тяготея к гуманитарным наукам и белорусской литературе в особенности.

«Поэтов рождает одиночество…»

Некоторые литературоведы полагают, что поэтом Максим Богданович стал вопреки воле отца. Дескать, Адам Егорович никогда не относился к увлечению сына серьёзно и даже настоял на том, чтобы он вместо филологического факультета Петербургского университета продолжил свое образование в Ярославском юридическом лицее. На самом деле мечта об учёбе в столице не осуществилась из-за отсутствия средств и по причине обострившейся болезни Максима. В этот период семья вновь столкнулась с тяжелыми испытаниями. В 1908 году от туберкулеза умер старший из братьев 18-летний Вадим. А весной 1909 года заболел и Максим. Лишь лечение в Крыму поправило здоровье юноши…

На самом-то деле роль Адама Богдановича как отца в воспитании своих детей трудно переоценить: он всячески поддерживал развитие их природных способностей. Вадим проявлял незаурядное публицистическое дарование, Максим до конца своих дней совершенствовался как поэт, Лев и Павел обладали выдающимися математическими способностями, Алексей стал замечательным художником-пейзажистом… Всем им отец дал в руки «удочку», а озером для «рыбалки» стала замечательная библиотека семьи в 4 тысячи томов, дотла сгоревшая в послереволюционную смуту.

Наверное, Максима, как поэта, действительно воспитали книги, сказки бабушки и «Наша Нiва». Адам Егорович пропадал на службе, а мать ему так по-настоящему никто заменить и не смог. Но в порыве за своей мечтой он, по выражению собственного отца, «слабогрудый, хилый, поднял этот тяжелый, кропотливый, крохоборческий труд и нес его терпеливо, упорно, для всех окружающих незаметно». Он сумел доказать, что белорусский язык может передавать все грани чувств и переживаний человеческой души, а его родной белорусской речи не чужды никакие поэтические формы и выражения. Придавая национальной поэзии новый импульс, стремясь сломать стереотип её восприятия как исключительно крестьянской, с грубым «мужицким» наречием, Богданович первым в белорусской литературе начал осваивать сложные стихотворные формы – сонет, рондо, терцины, октаву, ввел в белорусское стихосложение рубаи, танку, верлибр.

Так одиночество породило гениального поэта.

…А огромная заслуга Адама Егоровича в том, что он спас для благодарных потомков творческое наследие собственного сына. 29 мая 1917 года, на четвертый день после смерти Максима от туберкулеза легких, старший Богданович приезжает в Ялту, где хозяйка квартиры передает ему оставшиеся после постояльца рукописи. Эти бумаги и стали основой обширного архива Максима Богдановича, по крупицам собранного и чудом сохраненного его родственниками в Гражданскую войну.

Вернуться, чтобы уйти навсегда

Осенью 1916 года, в разгар Первой мировой войны, выпускник Ярославского Демидовского юридического лицея Максим Адамович Богданович приехал в прифронтовой Минск. Поступив на службу в губернскую продовольственную комиссию в качестве секретаря, поэт активно включился в деятельность Белорусского комитета помощи жертвам войны. Работал Богданович рука об руку с белорусской писательницей Людвикой Войтик, известной под псевдонимом Зоська Верас. Жил он в то время на квартире Змитрока Бядули, тоже известного белорусского литератора.

Его собственное здоровье неуклонно портилось. Зная об ужасной и неминуемой развязке, Максим трудился не покладая рук, а по вечерам садился писать. Из-под пера ещё очень молодого, но немало пережившего человека рождаются новые удивительные произведения – полные переживаний за свою родину и свой народ, пропитанные христианским спокойствием и ощущением божественного бессмертия.

Весной 1917 года на собранные друзьями средства Богданович отправляется в Ялту на лечение. Отец — в полном неведение о физическом состоянии сына: Максим не считал нужным попусту беспокоить «старого воробья». Но та весна станет последней в жизни поэта. В ночь, когда он умер, в его руках были две бумаги. Одна — адресованная отцу, с запоздалым признанием в том, что «молодому воробью плохо…», в другой – его последнее стихотворение.

В творческом мире Максима Богдановича

Минское издательство “Кнігазбор” предложило читателям сборник «Светлый ж след будет вечно живым… Жизненная и творческая судьба Максима Богдановича. Статьи, переводы» – это результат многолетних исследований доктора филологических наук Тимофея Лиокумовича – известного учёного-литературоведа, критика и переводчика. В книге утверждается мысль о том, как важно сегодня в литературоведении обращать внимание на решение проблемы антропоцентризма, то есть, изучения личности, этноса, народоведческого потенциала литературы как главных этнокультурных цивилизационных составляющих, проблему модификации взглядов на национальный историко-литературный процесс в его отношениях с мировым историко-культурным развитием, потому что они направлены на консолидацию поликультурного общества в современном мире.

Актуальность книги Т.Лиокумовича, к тому же увидевшей свет, когда отмечается 125-летие со дня рождения и 100-летие со дня смерти М. Богдановича, заключается ещё и в том, что она учит читателя интерактивному процессу живого общения, умению слушать Другого, и тем самым лучше понимать себя. Вместе с тем она помогает нам увидеть, как этновитальность и мультикультурность была реализована в судьбе и творчестве белорусского поэта-интеллектуала М.Богдановича, каким способом происходило освоение им духовно-ценностных основ жизни через разные культуры, и какой была форма поиска белорусским поэтом своей идентичности, самого себя.

Исследователь справедливо отмечает, что восточнославянские литературы и культуры (русская и украинская) неслучайно эффективно отразились в судьбе и творчестве М.Богдановича, потому что проникнуты идеей гуманизма и любви к людям, независимо от их национальной основы, и привлекательными художественными достижениями образного воспроизведения действительности.

В разделе «Пушкинские изречения в эпиграфах Максима Богдановича» Т.Лиокумович представляет широкую панораму использования белорусским классиком, рассматривающим «эпиграф, как ключ, открывающий тайники авторского замысла и служащий важным компонентом художественного произведения», крылатых выражений, взятых из сочинений великого поэта. Исследователь на конкретных примерах показывает чуткое богдановичевское отношение к подбору кратких цитат, помещаемых перед произведением для пояснения и полнейшего выявления основной идеи, для успешного осуществления своего творческого намерения. В сборнике наглядно исследуется роль пушкинских фраз белорусским поэтом для концентрации авторской экспрессивной концепции, необходимой для успешного усиления смысловой и художественной убедительности собственных стихотворений.

Т.Лиокумович учитывает, что вечные темы жизни и смерти, мотивы одиночества, «тоска по тайне звёздной», присутствуют в лирике М.Богдановича – одного из наиболее ярких поэтов-белорусов начала ХХ века, и утверждает, что этим роднят её с настроением творчества М.Лермонтова.

В главе «Богдановичевский Лермонтов», не упуская из виду позиций Р.Берёзкина, М.Лазарука, М.Ларченки, О.Лойки, автор одновременно выносит на суд читателей своё аналитическое видение процессов влияния русского поэта на тематику, проблематику, стиль, мотивы творчества белорусского художника слова: «М. Богданович стремился проникнуть в сущность трагического воспринимания лермонтовской поэзией суровой действительности, отделиться от того, что считал в ней слабым, и взять на вооружение то, что считал необходимым для себя как человека и творца».

Исследование Т. Лиокумовича подтверждает, что в украинской литературе белорусский поэт чувствовал себя «как рыба в воде». Автор справедливо отмечает: «произведения Богдановича украинской тематики служили росту заинтересованности белорусов жизнью украинского народа, украинской культурой, укреплению взаимного уважения и добрососедских отношений между двумя народами, что, без всяких сомнений, содействовало дальнейшему расширению многонациональных мотивов в белорусской литературе». В специальном разделе «С доверием к слову украинского собрата» исследуется творческое воздействие самобытного художника украинской прозы М.Коцюбинского на автора «Венка» при создании этнографических очерков “Червонная Русь”, “Угорская Русь”, литературно-критической статьи “Образы Галиции в художественной литературе”, в которых, по мнению литературоведа, “белорусский писатель открыл всероссийскому читателю неведомый до того времени красочный свет удивительных районов украинской земли, а также постигал историю общественно-культурной и экономической жизни Галиции и Прикарпатья”. Т.Лиокумович разъясняет, почему М. Богданович воспринимал своим «однодумцем украинского побратима», которого М.Горький считал «человеком высокой духовной культуры», проповедовавшим, что люди «должны бы улыбаться миру дружески».

Т.Лиокумович отмечает, с чем нельзя не согласиться, тот факт, что очерки, путевые заметки, литературно-исследовательские статьи М.Богдановича, в которых поэт цитировал фрагменты произведений М.Коцюбинского, хотя и были написаны им на русском языке, но «сыграли заметную роль в развитии белорусской словесности, поскольку принадлежат перу белорусского автора, что расширяло традиционные границы белорусской литературы как по содержанию (выход за рубежи деревенской тематики, овладение искусством отражения инонациональной сферы действительности), так и в жанровой системе (путевые очерки, образные историко-этнографические исследования)”.

Автор книги доказательно подчёркивает, что М.Богданович понимал, что белорусская литература может и должна развиваться в контексте мировой, и потому сознательно приобщал её к достижениям античной и западноевропейской литератур. И естественно, что это прикосновение к передовой литературной мысли плодотворно влияло на творчество поэта. Особенно ярко оно проявилось в его стихотворной форме и художественном стиле.

Стремясь ввести на равных белорусскую поэзию в пантеон развитых литератур мира, М.Богданович придавал важное значение органическому слиянию белорусских и зарубежных традиций. Об этом выразительно повествуется в разделе «Полные соты мудрой речи мне по душе»: “Несмотря на то, что М.Богданович был поглощён белорусской окружающей средой, он не выпускал из-под внимания всемирную культуру, понимал, что национальная культура не может успешно развиваться в вакууме…”.

Т. Лиокумович удостоверяет, что белорусская культура воспринималась молодым поэтом, знавшим и другие культуры, как способ познания картины мира, как средство определения места своего народа в нём. М.Богданович вдохновенно переводил с белорусского языка на русский произведения Я.Купалы, украинских поэтов – Т.Шевченко, В.Самойленко, И.Франка. А с русского на белорусский язык – А.Пушкина, А.Майкова. С немецкого – Г.Гейне, Ф.Шиллера. С греческого – Горация, Овидия. А также сербские, украинские, скандинавские, испанские, японские, персидские песни.

В главе “Максим Богданович – переводчик Янки Купалы” Т.Лиокумович на конкретных примерах анализирует те пути, которые помогали белорусскому поэту “близко познакомить всероссийского читателя с достижениями белорусской литературы…”, а переводы, по мнению М.Богдановича, “положительно содействуют пробуждению национального самопознания белорусов”.

В последний год своей жизни, работая в Минске, Максим Богданович, уже будучи больным открытой формой туберкулёза, жил на квартире у Змитрока Бядули. Вполне оправдано, что Т.Лиокумович отдельную главу «Побратимы» в своей книге отвёл творческим связям З.Бядули и М.Богдановича, обосновывая это “взаимным расположением людей, которым объясняется дружба, опирающаяся на духовную близость, на общность взглядов и интересов, на злободневные проблемы жизни… Чем больше высокие цели объединяют людей, тем более сильная прочность и чистота отношений между ними…”.

Анализируя стихотворение З.Бядули “М.Богдановичу”, которое было опубликовано в газете «Вольная Беларусь» 26 мая 1918 года, Т.Лиокумович напоминает, что «З.Бядуля одним из первых отметил важное значение богдановичевского творческого наследия для Белоруссии. Он также одним из первых заявил о бессмертности поэта, произведения которого «не перестают волновать сыновей горя и печали”.

Т.Лиокумович отводит в своей книге значительное место и эмигрантской теме в лирике М.Богдановича – раздел «А сердце всё стремится к отцовскому краю…». Он справедливо подчёркивает, что «тема эмиграции не могла не волновать поэта, который основную часть жизни вынужден был провести за пределами Белоруссии и на собственном опыте прочувствовать всё отчаяние расставания с родным краем, что требовало титанического напряжения физических и моральных сил».

Автор монографии особое внимание обращает на присущее поэту глубокое чувство Родины, общности славянских судеб, братства и дружбы народов. Закономерно обозначает, что наиболее яркими темами в поэзии М.Богдановича являются темы любви и восхищения родной землёй («Народ, Белорусский Народ!», «Эмигрантская песня», «Как Базиль в походе умирал», «Белоруссия», «Антей», «Погоня» и др.), а также романтического изображения характера своего народа. В стихотворении «Подыми к небесам свои взоры» поэт взволнованно писал:

Подыми к небесам свои взоры –

И ты станешь опять, как дитя,

И затихнут больные укоры,

Пропадут, от души отлетя.

Ей не нужно ни счастья, ни ласки,

В сердце нет ни тоски, ни забот.

Ты – царевич мечтательной сказки.

Эта тучка – ковёр-самолет.

Т.Лиокумович доказывает, что опыт М.Богдановича, внёсшего большой вклад в развитие поэтической культуры белорусов, «учит писателей быть утвердителями, знаменосцами гуманистических идеалов, придерживаться гражданской позиции, не отрываться от народа, быть выразителями его надежд, насыщать его духовную жажду, национальную ориентацию сочетать с общечеловеческими заботами, утверждать вечное и прекрасное в жизни”. М.Богданович гордился тем, что белорусская интеллигенция “никогда не впадала в шовинизм, не стремилась к унижению прав соседних национальностей”.

Книга Т.Б.Лиокумовича, рассказывающая о самоотверженном служении белорусского классика отцовскому краю, «родному слову, необходимости постоянного творческого поиска, без которого невозможно достичь значительных успехов», свидетельствует о глубине авторского понимания места и роли белорусской литературы и творчества М.Богдановича, в частности, в формировании национальных и общечеловеческих ценностей.

Автор монографии справедливо отмечает, что «для последователей поэта его требования новаторского изображения действительности извечны, потому, что остаются актуальными для каждого художника слова и содействуют успешному развитию литературы, а М.Богданович, имя которого стало святым для белорусов, с его жизнеутверждающими произведениями, неподвластными времени, воспринимается современником новых поколений и активным участником нашей духовной жизни».

Действительно, творчество М.Богдановича, который так много сделал для белорусской культуры за свою недолгую жизнь, можно считать гимном своей родине и одновременно призывом к тому, как важно и значимо для человека любой национальности уметь вести диалог не только в рамках своей этнической культуры, но в мировом мультикультурном пространстве. При этом как необходимо и значимо, впитав в себя культурные ценности нескольких народов, быть открытым и готовым к диалогу и полилогу.

Весьма уместен в сборнике раздел «Увлечение словом М.Богдановича», значительно расширяющий масштабы личности поэта, поскольку раскрывает интерес белорусских художников слова к творчеству М.Богдановича. Он содержит восхищённые оценки литературного наследия поэта такими художниками слова, как Я.Купала и Я.Колас, З.Бядуля и К.Чорны, М.Танк и П.Бровка. Я.Брыль и Р.Бородулин, О.Лойко, М.Стрельцов и др. Целесообразно к месту помещены и благодарные стихи-посвящения белорусскому поэту и его вкладу в развитие белорусской литературы – Н. Гилевича, А.Гречаникова, В.Дубовки, В.Короткевича, М.Лужанина, В.Шнипа, Е.Янищиц.

Книга содержит более двадцати выразительных переводов произведений М.Богдановича, сделанных автором монографии – Т. Лиокумовичем. Им отведён в книге раздел «Когда глядел на солнце я…». Среди стихов поэта, вероятно, автором монографии выбраны для перевода те, которые наиболее близки духовному восприятию переводчика. Это стихи «Моя душа», «Триолет», «Вечер», «Озеро», «Из песен белорусского мужика», «На чужбине», «Набегает оно…» и др. Их талантливая русская интерпретация – ещё одно наглядное веское доказательство глубокого авторского проникновения в своеобразный богдановичевский поэтический мир.

Книга Тимофея Лиокумовича, как и вся его научная деятельность, подтверждает мысль о том, что литература, которой он служит всю сознательную жизнь, является одним из главных средств налаживания межкультурного диалога, способом достижения взаимопонимания между людьми. Она написана таким языком души, который помогает консолидировать поликультурный социум, лучше понимать окружающий мир и себя и потому с интересом будет воспринята отечественными и зарубежными читателями-интеллектуалами, учёными-филологами, любителями поэтического слова.

Мария Жигалова,

действительный член АПСН РФ

Максим Богданович: биография, произведения, интересные факты из жизни

Богданович Максим – литературовед, переводчик, поэт, воспевший родную Белоруссию и выразивший в лирических строках безграничную, искреннюю любовь к своему народу. Классик славянской литературы, проживший яркую, но очень короткую жизнь и оставивший после себя богатое творческое наследие, рассказывающее о людях и времени, в котором они жили.

Максим Богданович: биография

Родился Максим 27 ноября (9 декабря) 1891 года в семье известного историка и этнографа и с самого детства проявил огромный интерес к литературе. Этому увлечению способствовало наличие обширной отцовской библиотеки, да и семья, в которой рос мальчик, была очень начитанная и поэтическая. Бабушка Максима была знатной рассказчицей, причем любое повествование для нее становилось целым творческим актом, произносимым нараспев и увлекающим сказочным сюжетом. Также бабушка, известная в Холопеничском округе как ворожейка-знахарка, знала много обычаев, пословиц, загадок, преданий, поговорок, лекарственных народных средств, была носительницей народной старины; к ней часто приходили за советом, а во всех торжественных случаях приглашали в качестве распорядительницы.

Юношеские годы белорусского поэта

Учебой мальчика занимался папа, стараясь максимально обширно и доступно подать ребенку необходимые знания. Когда Максиму исполнилось 5 лет, от туберкулеза умерла его мама.

Первые пробы пера

Первое стихотворение Богдановича «Музыка» было опубликовано в 1907 году в славянской газете «Наша Нива». В этом произведении автор поведал о Музыке, много ходившей по земле и игравшей на скрипке, подразумевая под главной героиней Белоруссию с ее многострадальной судьбой и надежду на быстрые перемены к лучшему.

Даже вдали от родины Максим разговаривал на белорусском, ощущая огромную симпатию к родному слову. Любовь ко всему белорусскому поддерживали в юноше не только родные, но и преподаватели, чувствовавшие в юноше искреннюю и пронзительную тягу к культуре своей страны.

Максим Богданович: интересные факты

В 1908 году Богдановичи поменяли место жительства на Ярославль. В этом городе Максим, мечтавший поступить в Ленинградский университет на курс к белорусоведу Шахметову, окончил юридический лицей, при этом активно продолжая творить.

В его лирических стихотворениях «Придет весна», «Над могилой», «Тьма», «Пугач», «На чужбине», «Края мой родный! Как заклятых богом…», опубликованных в «Нашей Ниве», четко звучит тема социального угнетения белорусов и их национального возрождения, в кратком лирическом рассказе «Из песен белорусского мужика» выражена глубокая вера в творческие силы народы.

Творческий период Богдановича

Тем временем туберкулез унес жизнь его брата Вадима; в 1909 году заболел и сам Максим Богданович. Слабое здоровье и материальные трудности стали помехой на жизненном пути перспективного литератора, посвятившего всю свою жизнь литературной работе. Автор осознанно готовил себя к поэтической деятельности, учил беллетристику (изящную словесность), славянский санскрит, пользуясь в качестве настольного пособия словарем Носовича.

Ключевые темы произведений Богдановича

В годы обучения в лицее Максим Богданович, фото которого можно увидеть в статье, много пишет и активно публикуется в местных многотиражках и журналах, а также российских изданиях. Он приобрел известность не только в своей стране, но и за рубежом.

Ключевой темой произведений Богдановича было переживание за белорусский народ, идея освободительной борьбы против царской империи. В этот период появились стихотворные лирические рассказы «Вероника» и «В деревне» — дань восхищения женщине. «Романс» Максима Богдановича — известное произведение лирики любовных переживаний. Через все творчество прошла тема смерти; автор верил в вечную жизнь. Его стихотворения «На кладбище», «Свободные думы», «Думы» пропитаны христианским спокойствием и ощущением божественного бессмертия. Автор постоянно общается со звездами и смотрит не под ноги, а ввысь.

Последние годы жизни

В 1916 году Максим вернулся в родную Беларусь, где устроился на работу в губернский продуктовый комитет. Здоровье портилось. Зная об ужасной и неминуемой развязке, Максим трудился не покладая рук. В 1917 году на собранные друзьями средства поехал поправить свое физическое состояние в Ялту. Это была его последняя весна. 25 мая 1917 года поэта не стало. Последним детищем белорусского автора в эти дни было составление славянского букваря.