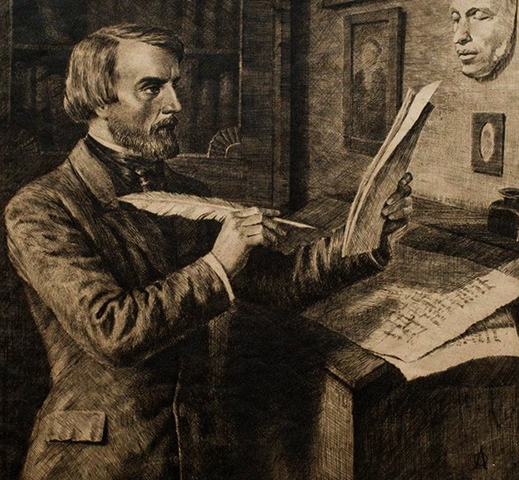

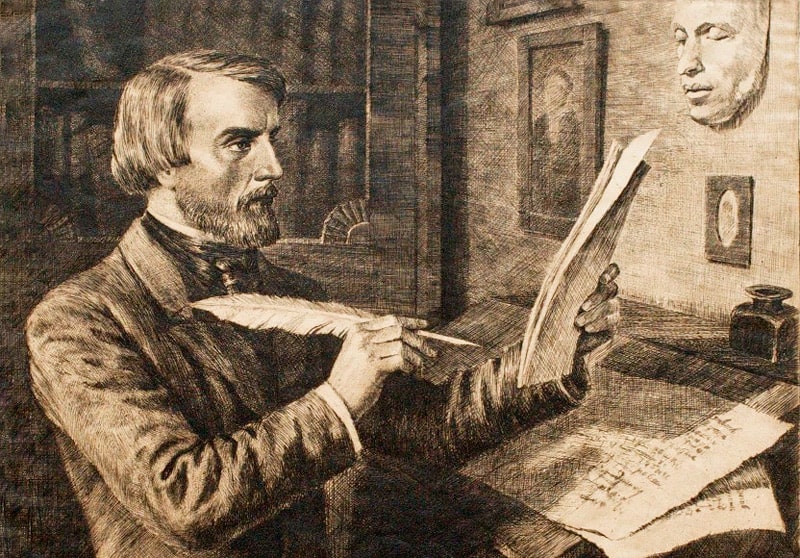

Основоположник русской реалистической эстетики и литературной критики

210 лет со дня рождения русского литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского

Виссарион Григорьевич Белинский родился 11 июня (30 мая) 1811 года в Финляндии, в Свеаборге. Отец был флотским лекарем, затем – уездным врачом.

Детство прошло в маленьком городке Чембаре Пензенской губернии. Сейчас этот город называется Белинский. С 1938 года в городе действует Дом-музей (музей-усадьба) критика, куда входит комплекс зданий, связанных с детством Белинского.

На формирование характера «неистового Виссариона» повлияли резкость отца, вспыльчивость матери и религиозный фанатизм деда-священника.

Виссарион учился в Чембарском уездном училище, изучал творчество Карамзина, Хераскова, Державина, Сумарокова, Крылова и других русских писателей.

В 1925 году поступил в Пензенскую гимназию. Серьёзно увлёкся произведениями Державина и Жуковского, а больше всего – поэзией Пушкина.

Современники отмечали в своих воспоминаниях, что Белинский уже в те годы отличался оригинальностью и силой мысли, открыто выражал своё мнение, искал «правду жизни».

Бросив гимназию, в 1829 году Белинский едет в Москву и поступает в университет, на словесное отделение. Становится участником студенческого литературного «Общества 11 нумера». В 1830 году он прочитал здесь свою романтическую драму «Дмитрий Калинин». Произведение признано слабым в художественном плане, незрелым, но в нём отчётливо выражены антикрепостнические взгляды автора. Университет не мог не отреагировать: пьесу признали безнравственной. Белинскому грозили ссылка и лишение наследства.

В 1832 году его исключили из Московского университета – «по слабому здоровью и по ограниченности способностей».

Белинский знакомится с Николаем Надеждиным – издателем журнала «Телескоп» и литературного приложения к нему, газеты «Молва».

В 1833 году в «Телескопе» были опубликованы переводы из французских журналов, сделанные Белинским.

В том же году он становится участником литературно-философского кружка Н. В. Станкевича, где знакомится с трудами Канта, Фихте и Шеллинга. Позже он знакомится с теоретиком анархизма М. А. Бакуниным, с ним он изучал философскую систему Гегеля.

В 1834 году в газете «Молва» была напечатана первая большая статья Белинского – «Литературные мечтания». Этот труд иллюстрировал зрелость философских и эстетических взглядов автора. В ней Белинский опровергал привычные представления о литературе, объявлял их устаревшими, развенчивал прежние авторитеты.

Благодаря этой статье Белинский в одночасье становится ведущим литературным критиком. Эта статья открыла целую эпоху в истории русской критики.

В 1834–1836 годы Белинский работал в «Телескопе» и «Молве».

В тот период русская литература переходила от романтизма к реализму.

«Главой современной русской литературы» Белинский объявил Н. В. Гоголя, который лучше других показывает жизнь «во всей ее наготе и истине» (статья «О русской повести и повестях г. Гоголя»).

Белинский резко отзывается о литературно-критических материалах, публикуемых в «Московском наблюдателе», также характеризует петербургскую журналистику как реакционную.

Страдающий туберкулёзом, в 1837 году Белинский лечился в Пятигорске, где встречается с М. Ю. Лермонтовым.

В 1838–1839 Белинский – редактор «Московского наблюдателя». Выходят статьи Белинского «Бородинская годовщина» (1839), «Менцель, критик Гёте» (1840), «Горе от ума» (1840). Белинский реорганизовал журнал «Московский наблюдатель», но успеха тот не имел. Этот период в творчестве Белинского позже назовут «примирительным».

В 1839 году Белинский переезжает в Петербург, А. А. Краевский приглашает его в «Отечественные записки», где критик проработает вплоть до 1846 года.

В 1840 году Белинский сблизился с А. И. Герценом, И. С. Тургеневым, Н. А. Некрасовым. Он – признанный вождь реалистического направления отечественной литературы.

В период с 1840 по 1845 годы Белинский делал ежегодный обзор русской литературы. Был написан цикл из 11 статей – работа «Сочинения Александра Пушкина». Анализировал творчество М. Ю. Лермонтова, других русских писателей, делал обзоры, посвящённые театру.

Революционно-демократические взгляды Белинского выражены в статьях «Речь о критике» (1842) и «Парижские тайны» (1844).

В 1846 году Белинский уходит из «Отечественных записок» – из-за разногласий с Краевским.

Белинский серьёзно болен и живёт в постоянной нужде.

В 1847 году Н. А. Некрасов и И. И. Панаев приглашают Белинского возглавить критический отдел журнала «Современник». В нём были размещены годовые обзоры Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года», «Взгляд на русскую литературу 1847 года», а также «Ответ «Москвитянину»». Белинский предложил свою концепцию истории реализма в русской литературе.

Последователи творчества Гоголя создали так называемую натуральную школу, которую возглавил Белинский. Натуральной школой был назван начальный этап развития критического реализма в русской литературе 1840-х годов. Белинский показал значение натуральной школы на примерах произведений А. И. Герцена, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Д. В. Григоровича.

В 1847 году Белинский лечился за границей, где написал «Письмо к Гоголю» по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1846).

В этом произведении Виссарион Белинский обнародовал своё «политическое завещание», а также по поводу произведения Гоголя отметил: «Что касается до нас, мы вывели из этой книги такое следствие, что горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь!..» и посоветовал Гоголю снова писать в реалистическом ключе, не забывая и о своём сатирическом даре.

В 1848 году в результате французской революции в России усилились полицейский надзор и цензурные ограничения. Белинского спас от тюрьмы уход из жизни в том же 1848 году.

Значение Белинского для развития русской литературной критики огромно.

На основе европейских философских учений он вывел объективные критерии искусства. Искусство по Белинскому – это «мышление в образах».

По содержанию искусство равно науке, но по форме они различны. Искусство в конкретно-чувственных образах, с помощью типов фиксирует действительность.

Высшая форма искусства – поэзия, искусство слова.

Пушкин в представлении Белинского – первый национальный поэт России, «поэт действительности». Поэзию Лермонтова характеризовал как «глубоко русскую», «бунтарскую», тоже глубоко национальную.

По достоинству оценил талант Н. В. Гоголя, А, И. Герцена, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского и других.

В своём творчестве Белинский соединил философское мышление, яркий критический талант и смелость революционного публициста. Он отчаянно боролся с крепостничеством, выступал за прогресс в обществе и за развитие реалистического направления в русской литературе.

Философ и литературный критик Г. В. Плеханов в своих сочинениях характеризовал Белинского как крупнейшего мыслителя европейского масштаба, как одну «из высоких философских организаций, когда-либо выступавших у нас на литературном поприще».

Прозвище «неистовый Виссарион» великому критику дал писатель и переводчик Н. А. Полевой, в 1837 году надписав для Белинского экземпляр своего перевода «Гамлета» Шекспира.

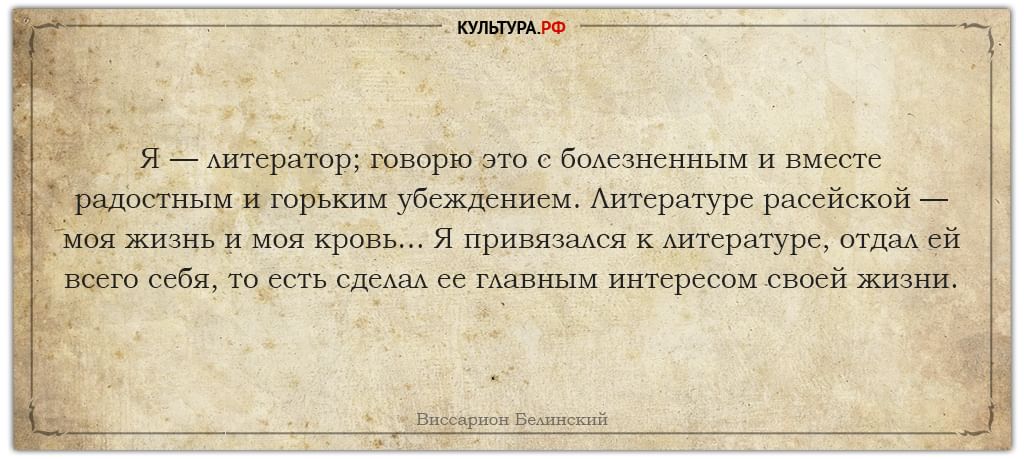

Цитаты из трудов Белинского:

«Пусть каждый выскажет свое мнение, не беспокоясь о том, что другие думают не так, как он. Надо иметь терпимость к чужим мнениям. Нельзя заставить всех думать одно. Опровергайте чужие мнения, не согласные с вашими, но не преследуйте их с ожесточением потому только, что они противны вам. («Взгляд на русскую литературу»).

«Самые живые национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что помещики делают со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых) – что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых рабов и комическим заменением однохвостного кнута трёххвостою плетью». («Письмо к Гоголю» по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями»).

«Пушкин был по преимуществу поэт, художник, и больше ничем не мог быть по своей натуре. Он дал нам поэзию, как искусство, как художество… Придет время, когда он будет в России поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство». («Статьи о Пушкине»).

Белинский о Печорине Лермонтова: «Этот человек не равнодушно, не апатично несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения…».

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись:

Понятие художественности в литературе. Понятие художественности в статье Белинского «Герой нашего времени». — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//178/ponyatie-xudozhestvennosti-v-literature-ponyatie-xudozhestvennosti-v-state-belinskogo-geroj-nashego-vremeni/ (дата обращения: 6.01.2022)

Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848) был первым великим русским критиком. Он создал эстетическую программу реалистического направления. С середины 1830-х и почти на протяжении всех 1840-х годов он являлся главным идейным вдохновителем и организатором самого мощного литературного направления в России. Все лучшие традиции предшествовавшей русской критики, а также опыт современной западноевропейской эстетической мысли использованы были Белинским. Он разработал последовательную эстетическую систему взглядов, историко-литературную концепцию, открыл и воспитал множество первостепенных талантов. Он ввел основные теоретические понятия и термины реалистической критики. Белинский придал критике журнальный, публицистический характер, превратил ее в орудие борьбы за революционно-демократические идеалы.

Его исходной позицией в области критики был реализм. Уже в первой своей оригинальной статье — «Литературные мечтания» (1834), которая справедливо считается началом русской классической критики, Белинский выступил как страстный глашатай критического реализма.

Деятельность Белинского наглядно разделяется на московский (1833-1839) и петербургский (1839-1848) периоды. По характеру философского обоснования Белинским своих взглядов эти периоды, конечно, с большой долей условности могут быть названы как «идеалистический» и «материалистический».

Если же рассматривать критическую деятельность Белинского с точки зрения участия его в журналах, которые он умел превращать в органы реалистического направления независимо от их прежней репутации, то можно выделить следующие четыре периода.

Московский период:

1) Свою деятельность Белинский начал в журнале «Телескоп» и литературном приложении к нему «Молва», издававшихся Надеждиным в Москве. Этот первый период, с «Литературных мечтаний» и до закрытия «Телескопа», охватывает 1834-1836 годы.

2) Следующий период журнальной деятельности Белинского, когда он стал во главе преобразованного «Московского наблюдателя» (1837-1839), был в области критики менее плодотворным, чем предыдущий. Но этот период очень важен с точки зрения философской эволюции Белинского: критик переживал так называемое примирение с российской действительностью.

Петербургский период:

3) С наибольшей силой деятельность Белинского развернулась в 40-е годы в Петербурге, когда он по приглашению Краевского встал во главе критического отдела журнала «Отечественные записки» (1839-1846) и «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду», переименованных с 1840 года в «Литературную газету». Взгляды Белинского нашли свое отражение в появившихся здесь обзорах русской литературы за 1840-1845 годы, в статьях «Речь о критике», «Герой нашего времени», «Стихотворения М. Лермонтова», «Сочинения Александра Пушкина», в полемических рецензиях по поводу «Мертвых душ» Гоголя и во множестве других. Белинский напечатал несколько сотен рецензий, в которых дал оценку новейшим явлениям русской литературы; он был также постоянным театральным обозревателем. Критик сделался центральной фигурой эпохи, общепризнанным вождем реалистического направления.

4) К 1847-1848 годам назрел у Белинского разрыв с давним другом В. П. Боткиным, начинавшим осуждать произведения «натуральной школы» с позиций теории «чистого искусства». В 1846 году Белинский порвал с «либералом» Краевским и ушел из «Отечественных записок», которым отдал столько сил. Все теснее Белинский сближался с Некрасовым, Герценом, Огаревым, молодыми писателями, шедшими вслед за Гоголем.

В своей творческой практике Белинский неизменно придерживался определенных принципов. Основываясь на конкретном факте, на конкретном литературном явлении, он никогда не останавливался на нем, а стремился осмыслить частную литературную проблему в широком плане, поставить рецензируемую книгу в общее русло русской литературы, развернуть критическую задачу — в эстетическую, а эстетическую — решить с точки зрения философских и общественных проблем своего временя. Поэтому большинство статей Белинского, даже в тех случаях, когда они посвящены одному писателю или одному литературному произведению, далеко выходит за пределы сформулированной в заглавии темы. Поэтому не только трудно, но и невозможно разделить, например, литературную критику и эстетику Белинского, выделить статьи на исторические, философские или политические темы.

Художественность в литературе

Художественность, сложное сочетание качеств, определяющее принадлежность плодов творческого труда к области искусства. Для Х. существен признак завершенности и адекватной воплощенности творч. замысла, того “артистизма”, к-рый является залогом воздействия произв. на читателя. С Х. соответственно связаны представления об органичности, цельности, творч. свободе, оригинальности, вкусе, чувстве меры и пр. Др. словами, понятие “Х.” подразумевает становление произв. в согласии с нормами и требованиями литературы как таковой. Х. заключается в целостности произведения. В литературе выделяют 4 категории эстетического завершения (типов художественности): трагическая, комическая, идиллическая и элегическая художественность.

Понятие «художественности» в статье «Герой нашего времени»

Статью образно можно разделить на 2 части.

Первая – посвящена определению художественности, вторая – анализу романа Лермонтова «Горе от ума». Основным в понятии художественности Белинский считает целостность произведения, подчинение его одним законам и нормам литературы. В начале статьи Б. рассуждает об истинном художественном таланте:

«Подле гениального художественного создания вы увидите множество созданий, принадлежащих сильным художническим талантам; за ними бесконечный ряд превосходных, примечательных, порядочных и т. д. беллетрических произведений, так что доходите до порождений дюжинной посредственности не вдруг, а постепенно и незаметно.».

«наша молодая литература по справедливости может гордиться значительным числом великих художественных созданий и до нищеты бедна хорошими беллетрическими произведениями, которые, естественно, должны бы далеко превосходить первые в количестве.»

«на этот раз прямо выскажем нашу главную мысль, что отличительный характер русской литературы — внезапные проблески сильных и даже великих художнических талантов и, за немногими исключениями, вечная поговорка читателей: «Книг много, а читать нечего…» К числу таких сильных художественных талантов, неожиданно являющихся среди окружающей их пустоты, принадлежит талант г. Лермонтова».

О природе художественности в тексте, произведении и литературы в общем:

« Сущность всякого художественного произведения состоит в органическом процессе его явления из возможности бытия в действительность бытия. Как невидимое зерно, западет в душу художника мысль, и из этой благодатной и плодородной почвы развертывается и развивается в определенную форму, в образы, полные красоты и жизни, и наконец является совершенно особным, цельным и замкнутым в самом себе миром, в котором все части соразмерны целому, и каждая, существуя сама по себе и сама собою, составляя замкнутый в самом себе образ, в то же время существует для целого, как его необходимая часть, и способствует впечатлению целого. »

«Как во всяком произведении природы, от ее низшей организации — минерала, до ее высшей организации — человека, нет ничего ни недостаточного, ни лишнего; но всякий орган, всякая жилка, даже недоступная невооруженному глазу, необходима и находится на своем месте: так и в созданиях искусства не должно быть ничего ни недоконченного, ни недостающего, ни излишнего; но всякая черта, всякий образ и необходим, и на своем месте. В природе есть произведения неполные, уродливые, вследствие несовершенства организации; если они, несмотря на то, живут. — значит, что получившие ненормальное образование органы не составляют важнейших частей организма или что ненормальность их не важна для целого организма. Так и в художественных созданиях могут быть недостатки, причина которых заключается не в совершенно правильном ходе процесса явления, то есть в большем или меньшем участии личной воли и рассудка художника, или в том, что он недостаточно выносил в своей душе идею создания, не дал ей вполне сформироваться в определенные и оконченныеобразы. И такие произведения не лишаются чрез подобные недостатки своей художественной сущности и ценности.»

«Но истинно художественные произведения не имеют ни красот, ни недостатков: для кого доступна их целость, тому видится _одна_ красота. Только близорукость

эстетического чувства и вкуса, не способная обнять целое художественного произведения и теряющаяся в его частях, может в нем видеть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность.»

Также Б. характеризует и главные достоинства художественного мира Лермонтова, такие, как “глубокое знание человеческого сердца и современного общества, широкость и смелость кисти, сила и могущество духа, роскошная фантазия, неисчерпаемое обилие эстетической жизни, самобытность и оригинальность.

Анализ статьи «Герой нашего времени» с точки зрения системы образов и авторской субъективности

Подробный разбор (в разборе участвуют все части романа, Б. использует цитаты и даже целые куски повествования) «Героя нашего времени» Б. начал писать во второй половине мая и закончил в июне. Главное достоинство романа Б. видит в том, что он глубоко исторически правдив. «Это грустная дума о нашем времени», и «Лермонтов выступает в нем решителем важных современных вопросов». Самым важным современным вопросом Б. считает вопрос о соотношении личности и общества, вопрос о достоинствах и правах человека. В «Г.н.в.» в центре внимания поэта его современник, человек близкий ему по условиям жизни, воспитанию, убеждениям. Б. первый указал на то, что П. – не выдуманный, а глубоко жизненный, реалистический образ. Его типичность он видит, прежде всего, в оппозиционности, даже враждебности окружающему миру. Разбирая повесть за повестью, из которых состоит роман, Б. говорит обо всех, с кем приходится сталкиваться Печорину. Это военные -Грушницкий или драгунский капитан, Максим Максимыч, это горцы Азамат и Казбич или контрабандисты из Тамани, и, наконец, это очень характерное и типичное для русской действительности того времени – праздное общество «на водах», состоящее из московских барынь, степных помещиков, их дочек, чиновной и титулованной знати. Защищая и обосновывая право П. на протест против общества, действительно достойного осуждения, Б. гневно обрушивается на всех ревнителей «старины» и блюстителей общественного спокойствия, в том числе и на критиков консервативного лагеря.

Одним из интереснейших лиц в романе Б. считает Максима Максимыча. Это первый образ «простого человека», нарисованный с такой художественной полнотой и любовью. Образ этот настолько правдив и типичен, что, как пишет Б., имя М.М. «может употребляться не как собственное, а как нарицательное». Столь же типичным для 30-х годов является и Грушницкий. «По художественному выполнению, это лицо стоит М.М.: подобно ему, это тип, представитель целого разряда людей, имя нарицательное». Образ Печорина Б. считает недостаточно художественно цельным. Это получилось потому, что на нем как ни на ком другом «отразилась субъективность взгляда автора». в этой субъективности считает Б. и сила и слабость Лермонтова.

в целом, в своей статье критик показал, что его автору присущи “глубокое чувство действительности, верный инстинкт истины”, а его творению свойственны “простота, художественная обрисовка характеров, богатство содержания, неотразимая прелесть изложения, поэтический язык”.

Выдержки из статьи

«Обратите еще внимание на эту естественность рассказа, так свободно развивающегося, без всяких натяжек, так плавно текущего собственною силою, без помощи автора.»

«мы рассмотрели две части романа — «Бэлу» и «Максима Максимыча» каждая из них имеет свою особность и замкнутость, почему каждая и оставляет в душе читателя такое полное, целостное и глубокое впечатление.»

«Характеры Азамата и Казбича — это такие типы, которые будут равно понятны и англичанину, и немцу, и французу, как понятны они русскому. Вот что называется рисовать фигуры во весь рост, с национальною физиономиею и в национальном костюме!..»

«Глубокое впечатление оставляет после себя «Бэла»: вам грустно, но грусть ваша легка, светла и сладостна;»

«Добрый Максим Максимыч, сам того не зная, сделался поэтом, так что в каждом его слове, в каждом выражении заключается бесконечный мир поэзии.»

« Нет ничего тяжелее и неприятнее, как излагать содержание художественного произведения. Цель этого изложения не состоит в том, чтоб показать лучшие места: как бы ни было хорошо место сочинения, оно хорошо по отношению к целому, следовательно, изложение содержания должно иметь це-лию — проследить идею целого создания, чтобы показать, как верно она осуществлена поэтом.»

«Что же за человек этот Печорин?»

«Итак — «Герой нашего времени» — вот основная мысль романа. В самом деле, после этого весь роман может почесться злою ирониею, потому что большая часть читателей наверное воскликнет: «Хорош же герой!» — А чем же он дурен? — смеем вас спросить.

« _Печорин_ Лермонтова ……. Это Онегин нашего времени, _герой нашего времени_. Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою. Иногда в самом имени, которое истинный поэт дает своему герою, есть разумная необходимость, хотя, может быть, и не видимая самим поэтом…»

«Но со стороны формы изображение Печорина не совсем художественно. Однако причина этого не в недостатке таланта автора, а в том, что изображаемый им характер, как мы уже слегка и намекнули, так близко к нему, что он не в силах был отделиться от него и объектировать его.»

Виссарион Григорьевич Белинский — краткая биография

| ФИО: | Белинский Виссарион Григорьевич |

| Дата рождения: | 11.06.1811 |

| Место рождения: | Хельсинки, Финляндия |

| Знак зодиака: | Близнецы |

| Деятельность: | Литературный и театральный критик |

| Дата смерти: | 07.06.1848 (36 лет) |

Детство и юность

Виссарион Белинский родился в 1811 году на территории Великого княжества Финляндского в крепости Свеаборг в семье военного доктора Григория Никифоровича Белынского, происходившего из семьи священника. Мама Мария Ивановна была дочерью бедного дворянина. Когда мальчику исполнилось пять лет, семья переселилась в городок Чембар в Пензенской губернии. Там Григорий Никифорович служил уездным врачом.

Семья Белынских жила в бедности. Атмосфера в семье не была комфортной: оба родителя были конфликтными людьми. Виссарион начал получать образование дома, потом недолго учился в уездном училище. В детстве обнаружился интерес к литературе: мальчик много читал, переписывал стихотворения русских поэтов. Тогда же возникло и увлечение театром. Впервые театральные спектакли Виссарион увидел в Пензе, где с 1825 года учился в губернской гимназии. Гимназию не окончил, т.к. пожелал учиться в Московском университете.

Портрет в молодости

Краткая биография

- 1829 – поступил на словесный факультет Московского университета. При поступлении Виссарион изменил фамилию на «Белинский». В конце года был зачислен на казенный счет, т.к. семья не имела возможности содержать сына в Москве. В университете сдружился с Герценом, Огаревым, Станкевичем, Коршем и другими представителями демократически настроенной молодежи.

- 1831, август – тяжело заболел. Четырехмесячное лечение в больнице не дало положительных результатов, здоровье восстановить не удалось. Белинский опасался развития чахотки.

- 1832 – представил в университетскую цензуру трагедию собственного сочинения «Дмитрий Калинин», произведение, навеянное шиллеровскими «Разбойниками», проникнутое ненавистью к крепостничеству. Трагедию не разрешили к печати. Запрет стал причиной тяжелого нервного потрясения юноши.

- 1832 – исключен из университета в связи с неуспеваемостью и пропусками занятий, в том числе из-за болезни. Виссарион начал зарабатывать частными уроками и переводами.

- 1834 – начало журналистской деятельности. В приложении «Молва» к журналу «Телескоп» напечатана статья Белинского «Литературные мечтания. Элегия в прозе». Это был эмоционально и убедительно написанный исторический обзор русской литературы. Статья стала первым опытом литературной критики, вызвала большой читательский интерес. В ней проявились яркий, страстный и эмоциональный стиль, за который позднее Белинского стали называть «неистовый Виссарион»; умение убеждать и отстаивать свою точку зрения. Позднее в издании были опубликованы статьи Белинского о творчестве Н. Гоголя, Е. Баратынского, А. Кольцова.

- 1835, с мая по декабрь – руководил литературным обозрением «Телескоп».

- 1836, осень – после напечатания одного из «Философических писем» П.Чаадаева, «Телескоп» был запрещен. В результате литератор остался без средств к существованию.

- 1837 – Виссарион Григорьевич вынужден уехать на 3 месяца лечиться на Кавказ. Друзья помогли ему средствами.

- 1838 – написал статью «„Гамлет» Шекспира. Мочалов в роли Гамлета». В статье выступил защитником прогрессивного реалистического направления театра и русской литературы.

- 1838 – стал негласным редактором журнала «Московский наблюдатель». В журнале печатались его критические статьи, также издана драма «50-летний дядюшка или странная болезнь».

- 1839 – переезд в Петербург. Принял предложение А.А. Краевского возглавить критический отдел столичного журнала «Отечественные записки». Петербургский период – самый плодотворный в деятельности Белинского – литературного и театрального критика. Эта деятельность была важным фактором того, что «Отечественные записки» стали влиятельным литературным изданием в России.

- 1840-1846 – расцвет литературной деятельности Белинского. Печатались его обзоры новых художественных произведений, библиографические заметки, статьи о театральных спектаклях, публицистика. Статьи, посвященные русским писателям, составили серию материалов по истории русской литературы от Ломоносова до современников Белинского.

- 1846, начало – из-за разногласий в редакции и состояния здоровья ушел из журнала «Отечественные записки» и вместе с актером М. Щепкиным предпринял путешествие по югу России. Финансировали путешествие друзья Белинского.

- 1847 – возглавил критико-библиографический отдел журнала «Современник», редактируемого Н. Некрасовым. Из-за болезни написал для издания лишь одну значительную статью «Взгляд на русскую литературу 1847 года», в которой проанализировал историю развития русской литературы.

- 1847 – уехал лечиться за границу.

- 1848 – умер в Петербурге от неизлечимого в те времена туберкулеза.

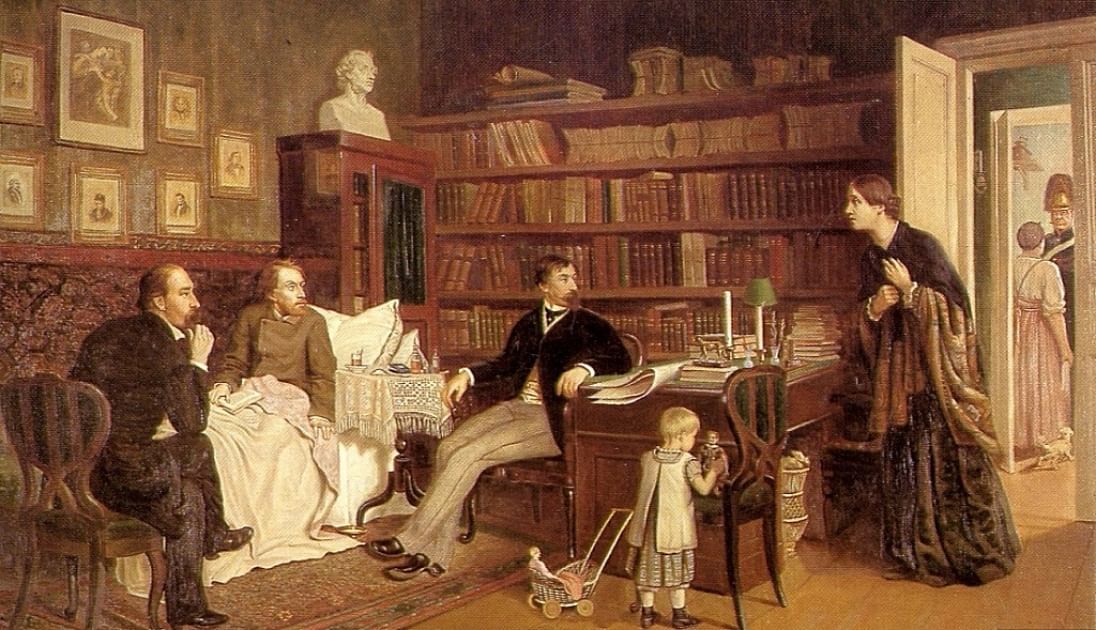

Личная жизнь

Летом 1836 года Белинский в имении своего друга Михаила Бакунина познакомился с тремя его сестрами. Увлекся младшей – Александрой. Увлечение длилось три года. Белинский не решался признаться, а Александра не делала шагов навстречу. Ситуация доставила Виссариону Григорьевичу немало мучительных переживаний.

Летом 1843 года в Москве Виссарион Григорьевич познакомился с будущей супругой – 32-летней Марией Васильевной Орловой, классной дамой московского Екатерининского института (по другим сведения знакомство состоялось в 1835 году). В ноябре пара обвенчалась.

В 1845 году в семье родилась дочь Ольга. Сын Владимир, родившийся в 1846 году, умер четырехмесячным.

Семейную жизнь Белинских нельзя назвать счастливой. Между супругами не было взаимопонимания. Отношения осложнялись еще тем, что вместе с Белинскими проживала сестра Марии Васильевны – Агриппина Васильевна Орлова, женщина с трудным характером.

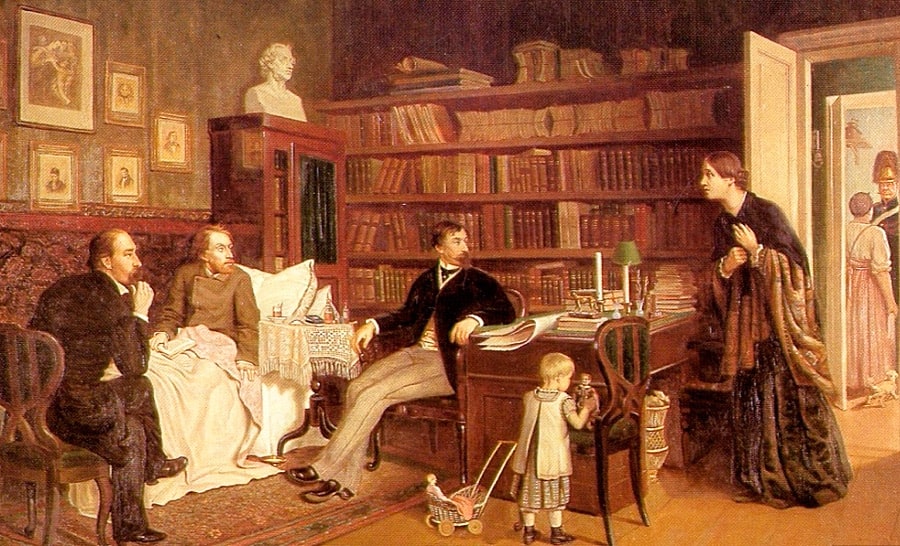

Виссарион Белинский дом в кругу семьи

Вывод

Виссарион Григорьевич Белинский – великий русский литературный и театральный критик, публицист, создатель русской литературной критической мысли. Всего им написано более тысячи рецензий и статей как по творчеству отдельных литераторов, так и статей-обзоров, дающих представление о различных направлениях литературы, русской и зарубежной.

Основывая критическую деятельность на интересах общественного развития своего времени, Белинский был не только выдающимся литературно-театральным критиком, но и влиятельным общественным деятелем.

Виссарион Белинский

Виссарион Григорьевич Белинский – русский литературный критик и публицист. Он был сторонником западнических идей. Белинский работал главным образом как литературный критик, потому что эта область меньше всего подвергалась цензуре.

Он соглашался со славянофилами в том, что общество имеет приоритет над индивидуализмом, но в то же время утверждал, что общество должно лояльно относиться к выражению индивидуальных идей и прав.

В биографии Виссариона Белинского было множество разных испытаний, однако было и много интересных фактов в личной и литературной жизни.

Итак, перед вами краткая биография Белинского.

Биография Виссариона Белинского

Виссарион Белинский появился на свет в Свеаборге (Финляндия) 30 мая (11 июня) 1811 г. Он рос и воспитывался в семье врача.

Любопытно, что глава семейства являлся вольнодумцем и не верил в Бога, что для того времени было весьма необычным явлением. По этой причине люди избегали общения с Белинским-старшим и лечились у него в случае крайней необходимости.

Детство и юность

Когда Виссариону едва исполнилось 5 лет, семья Белинских перебралась в Пензенскую губернию. Начальное образование мальчик получил у местной учительницы. Интересен факт, что отец обучал сына латинскому языку.

В 14-летнем возрасте Белинский начал учиться в гимназии. В данный период биографии он серьезно увлекся русским языком и литературой. Поскольку образование в гимназии оставляло желать лучшего, со временем он стал все чаще прогуливать уроки.

В 1825 г. Виссарион Белинский успешно сдал экзамены в Московский университет. В эти годы он часто жил впроголодь, поскольку семья не могла себе позволить в полной мере оплачивать его содержание и обучение.

Тем не менее, студент продолжал учебу несмотря на многие испытания. Со временем Виссариону назначили стипендию, благодаря чему он начал учиться за казенный счет.

Позже вокруг Белинского, отличавшегося большим умом, собрался небольшой кружок. В него входили такие личности, как Александр Герцен, Николай Станкевич, Николай Огарев и прочие почитатели литературы.

Молодые люди обсуждали разные произведения, а также говорили о политике. Каждый из них выражал свое видение на развитие России.

Учась на втором курсе, Виссарион Белинский написал свое первое произведение «Дмитрий Калинин». В нем автор критиковал крепостное право, устоявшиеся традиции и права помещиков.

Когда книга оказалась в руках цензоров Московского университета, она была запрещена к публикации. Более того, Белинскому пригрозили ссылкой за его идеи. После первой неудачи последовали болезнь и исключение студента из вуза.

Чтобы свести концы с концами, Виссарион начал заниматься литературными переводами. Одновременно с этим, он зарабатывал деньги давая частные уроки.

Литературная критика

Со временем Белинский познакомился с Борисом Надеждиным – владельцем издания «Телескоп». Новый знакомый, взял его на работу в качестве переводчика.

В 1834 г. Виссарион Белинский издал свою первую критическую заметку, которая стала отправной точкой в его карьере. В это время биографии он часто посещал литературные кружки Константина Аксакова и Семена Селиванского.

Критик по-прежнему испытывал материальные трудности, часто переезжая с одного места на другое. Позже он начал трудиться секретарем у писателя Сергея Полторацкого.

Когда в 1836 г. «Телескоп» прекратил свое существование, Белинский еще больше погряз в нищете. Только благодаря помощи старых знакомых, он мог хоть как-то выживать.

Однажды Аксаков пригласил Виссариона преподавать в Константиновский межевой институт. Таким образом у Белинского на какое-то время появилась стабильная работа и возможность заниматься писательской деятельностью.

Позже критик решает уехать из Москвы в Петербург. Он с новой силой интересуется философией, особенно увлекаясь взглядами Гегеля и Шеллинга.

С 1840 г. Белинский в грубой форме раскритиковал детерминистический прогресс, поставив судьбу конкретного индивида превыше мировых судеб и интересов.

Писатель являлся сторонником идеализма. Он был убежденным атеистом и в письмах Гоголю осуждал церковные обряды и устои.

Биография Виссариона Белинского всецело связана с профессиональной литературной критикой. Поддерживая западнические настроения, он выступал противником народничества и славянофильских идей, пропагандирующих патриархат и устаревшие традиции.

Виссарион Григорьевич являлся родоначальником научного подхода в этом направлении, будучи сторонником «натуральной школы». Ее основоположником он называл Николая Гоголя.

Белинский разделял природу человека на духовную и физическую. Он утверждал, что искусство представляет возможность мыслить образно, и это также легко, как размышлять с помощью логики.

Благодаря идеям Белинского появилось литературоцентричное восприятие русской духовной культуры. Его творческое наследие заключается в большом количестве критических статей и описании состояния русской литературы в середине 19 века.

Личная жизнь

Хотя Виссарион Белинский имел немало друзей и знакомых, его часто не покидало чувство одиночества. По этой причине ему хотелось создать семью, однако постоянные проблемы с деньгами и здоровьем, мешали ему достичь этой цели.

Со временем Белинский начал ухаживать за Марией Орловой. Девушка была очарована творчеством писателя и с удовольствием вела с ним переписку, когда тот находился в других городах.

В 1843 г. молодые люди решили пожениться. На тот момент им было по 32 года.

Вскоре у пары родилась дочь Ольга. Затем в семействе Белинских на свет появился сын Владимир, который умер уже через 4 месяца.

В этот период биографии Виссарион Белинский брался за любую работу, чтобы обеспечить жену и ребенка. Однако семья нередко испытывала материальные трудности. Помимо этого, критика часто подводило здоровье.

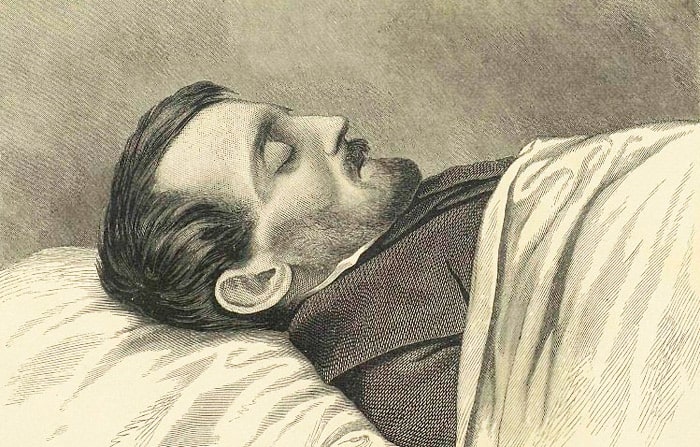

Смерть

В последние годы жизни здоровье Виссариона Белинского еще больше ухудшилось. Он постоянно чувствовал слабость и мучился от прогрессирующих приступов чахотки.

За 3 года до смерти Белинский ездил лечиться на юг России. После этого он пытался выздороветь в санатории во Франции, однако это не дало никаких результатов. Писатель только еще больше погряз в долгах.

Виссарион Григорьевич Белинский умер 26 мая (7 июня) 1848 года в Петербурге, в возрасте 36 лет. Так не стало одного из самых талантливых литературных критиков в истории России.

Краткая биография: Белинский Виссарион Григорьевич

Русский критик и публицист. Родился 11 июня (по старому стилю — 30 мая) 1811 в крепости Свеаборг (Финляндия), в семье флотского врача, а позднее — уездного лекаря. Мать была типичной провинциальной кумушкой, а отец, человек не без дарований, опустился под влиянием провинциальной жизни. Дедом его был священник, отец Никифор, по семейным преданиям праведник-аскет и подвижник. Характеры отца и матери отразились и на сыне. Темперамент матери, резкость и прямота отца проявились уже в молодом Белинском. В 1816 семья переехала в город Чембар (ныне Белинский) Пензенской губернии. В 1820 поступил в уездное училище, а с 1825 учился в пензенской гимназии. Не кончив учения в гимназии, в 1828 решил поступить в Московский университет. В конце 1829, после многих затруднений, ему удалось стать студентом Московского университета, поступив на словесный факультет.

Любовь к родной литературе развилась с юных лет. Юноша сам пробовал писать, сочинять баллады, рассказы и считал себя, по его словам, «опасным соперником Жуковского». В конце 1830 перешел к другой отрасли искусства: стал писать в прозе драму «Дмитрий Калинин», направленную против крепостного права. В это время Белинский был казенно-коштным студентом, но относился к этому «казенному кошту» с ненавистью. В конце 30-го, когда в Москве свирепствовала холера, в университете был карантин, и студенты были заперты в нем в течение трех осенних месяцев. Этим временем невольного отдыха Белинский воспользовался для того, чтобы закончить трагедию и представил в университетскую цензуру для напечатания, где оно «признано было безнравственным, бесчестящим университет», профессора-цензоры пригрозили Белинскому ссылкой в Сибирь, каторгой или солдатчиной. Это так потрясло Белинского, что он в тот же день слег в больницу. В сентябре 1832 он был исключен из университета под предлогом «слабого здоровья и ограниченности способностей». Осенью 1836 в «Телескопе» было помещено знаменитое «философическое» письмо Чаадаева, за что журнал был разгромлен, а Белинский подвергнут обыску. С весны 1838 ему удалось вернуться к журнальной работе: его друзья стали издавать журнал «Московский Наблюдатель», в котором Белинскому пришлось играть роль не только литературного критика, но и редактора. С конца 1836 Белинский бедствовал. Неудачная любовь к Александре Бакуниной (сестре Михаила), в связи с тяжелым положением денежных дел, привела его к тому, что еще зимою 1836 он чувствовал себя совершенно опустившимся и, чтобы заглушить тяжелые чувства, «предавался чувственности». Такая жизнь довела его до болезни, и весною 1837 ему пришлось ехать лечиться на Кавказ на средства друзей. В конце 1839 он решился на переезд из Москвы в Петербург, где предстояла работа в «Отечественных Записках», продолжавшаяся до начала 1846. Это время было расцветом критической деятельности Белинского и расцветом «Отечественных Записок». В 1842 Белинский окончательно пришел к «социальности» и с этой точки зрения стал оценивать все литературные и общественные события. Начиная с 1841, он стал помещать в «Отечественных Записках» ежегодное обозрение русской литературы и продолжал до конца своей деятельности в этом журнале, до начала 1846. В начале 1841 Белинский был знаком с социализмом только понаслышке; в одном из писем середины 1841 он писал: «Надо познакомиться с сен-симонистами; я на женщину смотрю их глазами». Прошло еще два-три месяца, и Белинский познакомился уже с учением социализма и с 1842 стал проповедником мирового учения социализма. В 1842 — 1843 снова воскресла неудачная любовь к Бакуниной, и на этот раз Белинский, по-видимому, мог рассчитывать на взаимность. Но летом 1843 он, гостивший в то время в Москве у Боткина, встретился со своей будущей женой, Марией Васильевной Орловой, классной дамой московского института и немолодой уже женщиной. Белинский женился на ней в ноябре 1843. Брак этот, по-видимому, не был особенно удачным. Обострялась и болезнь — чахотка, которой Белинский был болен еще в Москве. Московские друзья устроили ему поездку по России с мая по октябрь этого года: знаменитый актер Щепкин собирался на гастроли по России, и Белинский отправился с ним. В начале 1847 доктора стали снова посылать его в путешествие на воды, в Силезию, и снова средства для поездки достали друзья. Белинский умер от чахотки 7 июня (по старому стилю — 26 мая) 1848, в Петербурге. Похоронен на Волковом кладбище. Он умер «вовремя», как говорил потом об этом Грановский, потому что в руки николаевских жандармов вскоре попало распространенное во многих списках его письмо к Гоголю, за одно чтение которого, был приговорен к смертной казни Достоевский. В 1849 управляющий III отделением канцелярии Его Величества (позднее департамент полиции) Дубельт «яростно сожалел» о смерти Белинского: «мы бы его сгноили в крепости» — таковы были слова Дубельта.

Среди произведений — статьи, реценции, драма: «Дмитрий Калинин» (1832, драма), «О русской повести и повестях г. Гоголя» («Арабески» и «Миргород») (1835, статья), «Ничто ни о чем» (1835), «Стихотворения В. Бенедиктова» (1835), «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838, цикл статей), «Соч. в стихах и прозе Д.Давыдова», «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова. » (1840), «Стихотворения М. Лермонтова. » (1841), «Взгляд на русскую литературу 1846 года», «Н.А. Полевой» (1846), «Взгляд на русскую литературу 1847 года», «Ответ В. Белинского (Гоголю)» (1847).

Виссарион Белинский

В иссарион Белинский — русский критик, публицист, философ. Иван Тургенев говорил, что главной чертой его характера было «стремительное домогательство истины». Статьи Белинского для лучших журналов того времени — «Телескопа», «Отечественных записок», «Современника» — до сих пор считаются образцами критической литературы.

Увлечение литературой

Виссарион Белинский родился в 1811 году в Финляндии. Когда мальчику исполнилось пять лет, семья переехала в Пензенскую губернию, где он учился в местном училище, а чуть позже — в гимназии. С детства Белинский интересовался изучением русского языка и литературы: читал все, что печаталось тогда в журналах, переписывал стихотворения отечественных писателей.

Уездное образование не удовлетворяло любознательного юношу, поэтому в 1829 году он поступил на словесный факультет Московского университета. Первое время студенту приходилось бедствовать, пока ему не стали платить стипендию.

В комнате общежития, где жил Виссарион Белинский, стали собираться студенты, среди которых были Николай Станкевич, Александр Герцен, Николай Огарев, Евгений Корш, Николай Кетчер. На встречах они читали собственные произведения и обсуждали проблемы политической, общественной и литературной жизни России. Это собрание получило название «Литературное общество 11-го нумера».

Через год учебы в университете Виссарион Белинский написал свое первое литературное произведение — драму «Дмитрий Калинин» на тему крепостного права. Цензурный комитет университета не только не разрешил печатать ее, но и пригрозил ссылкой и каторгой. Белинский вскоре попал в больницу, и в 1832 году его отчислили: здоровье сочли слишком слабым, а способности — «ограниченными». Он остался без средств к существованию, поэтому начал давать частные уроки и переводить зарубежные произведения.

«Литературе расейской — моя жизнь и моя кровь»

В это время Виссарион Белинский подружился с основателем журнала «Телескоп» Николаем Надеждиным. Поначалу Белинский переводил для издания небольшие заметки, а в 1834 году опубликовал свою первую критическую статью «Литературные мечтания. Элегия в прозе». В работе автор делал обзор русской литературы — с точки зрения истории, — и рассуждал на тему ее будущего. Затем последовали другие литературные обозрения на произведения Николая Гоголя, Евгения Баратынского, Владимира Бенедиктова и Алексея Кольцова. В этих работах Белинский писал о начале новой эпохи в русской литературе.

Через два года журнал закрыли — Белинский опубликовал в нем «Философические письма» Петра Чаадаева, в которых автор восхищался европейской культурой. Белинский вновь оказался в сложном финансовом положении, все попытки найти работу были тщетны. Дела несколько улучшились в начале 1838 года, когда Белинского назначили редактором журнала «Московский наблюдатель». Здесь он публиковал свои статьи, окончательно убеждаясь, что его призвание — литературная критика.

«Нужно быть гражданином, сыном своего общества»

Спустя год работы в московском журнале Виссариону Белинскому предложили переехать в Санкт-Петербург, чтобы возглавить критический отдел в журнале «Отечественные записки». Эта работа — расцвет его литературной критики. Белинский писал для журнала статьи о театре и молодых современных литераторах, обзоры новых литературных произведений, библиографические и политические заметки. Эти очерки объединили историю русской литературы от Михаила Ломоносова до Александра Пушкина.

Как литературный критик Виссарион Белинский разработал теорию реализма, ввел новые понятия для оценки литературного произведения: «верность характеру героя», «современность». В статьях он пропагандировал принципы народности, требовал изображения действительной жизни, протестовал против фальши.

В 1845 году Белинский тяжело заболел, ему стало все сложнее справляться с работой. Его отношения с сотрудниками испортились, и в начале следующего года критик ушел из редакции журнала. Некоторое время он путешествовал по Югу России. Вернувшись в Петербург, Белинский устроился в журнал «Современник», однако болезнь по-прежнему мешала работать. Не считая небольших библиографических заметок, критик написал только одну крупную статью — «Обозрение литературы 1847 года».

В начале 1847 года Белинский вновь заболел и отправился поправлять здоровье за границей, но лечение не помогло. Через несколько месяцев критик возвратился в Петербург, где и умер в 1848 году. Похоронили Белинского на Волковском кладбище.

Белинский В.Г. – критик и публицист. Краткая история жизни

В 1816 году семья переселилась в город Чембар (ныне Белинский) Пензенской губернии. В 1820 году будущий критик зачислился в уездное училище, а с 1825 года обучался в пензенской гимназии. Не завершив своего обучения в гимназии, в 1828 году Белинский решил устроиться в Московский университет. В конце 1829 года не смотря на большие сложности у него все-таки получилось стать студентом Московского университета. Он поступил на факультет словесности.

Любовь к русской литературе сформировалась у писателя с самых молодых лет. Юноша сам пытался писать: сочинял баллады, рассказы и считал себя, по его словам, “опасным соперником Жуковского”.

В конце 1830 года он перешагнул на сторону иной области искусства и начал сочинять драму “Дмитрий Калинин” в прозе, обращённую против крепостного права. В это время Белинский являлся так называемым – казённокоштным студентом, но относился к этому “казённому кошту” с плохо скрываемой ненавистью.

В конце 30-го года, когда в Москве бушевала холера, а в университете объявили карантин, студенты были закрыты в нем в течение трёх долгих осенних месяцев. Во время этого нечаянного отдыха Белинский закончил свою трагедию и показал ее цензуре университета для печати. Цензура отнеслась к произведению Белинского весьма негативно – “признано было безнравственным, бесчестящим университет”. Профессора-цензоры пригрозили начинающему писателю ссылкой в Сибирь, каторгой или солдатчиной.

Такое несправедливое отношение так поразило Белинского, что он тут же попадает в больницу. В сентябре 1832 года его исключили из университета под надуманным предлогом “слабого здоровья и ограниченности способностей”.

Осенью 1836 года в “Телескопе” было опубликовано известное “философическое” письмо Чаадаева, из-за которого журнал был расформирован, а Белинский подвергнут обыску.

С весны 1838 года у него вновь получилось возвратиться в журналистику. Его друзья начали выпускать журнал “Московский Наблюдатель”, в котором Белинскому досталась роль не только литературного критика, но и редактора.

С конца 1836 года Белинский сильно нуждался в средствах. Несчастливая любовь к Александре Бакуниной (сестре Михаила Бакунина), разбилась о трудное положение финансовых дел, и повергла его в полнейшую депрессию. Чтобы погасить горькие чувства, писатель “предавался чувственности”. Такая беспорядочная жизнь привела его к болезни, и весною 1837 года он уехал лечиться на Кавказ на деньги друзей.

В конце 1839 года он отважился переехать из Москвы в Петербург, где ему предложили работу в “Отечественных Записках”, которая продолжалась до начала 1846 года. Этот период времени являлся расцветом критической деятельности Белинского и расцветом “Отечественных Записок”.

В 1842 году Белинский бесповоротно пришёл к “социальности” и с этой точки зрения начал оценивать все литературные и общественные события.

Начиная с 1841 года, он стал публиковать в “Отечественных Записках” ежегодный обзор русской литературы, который продолжался до начала 1846 года, когда он закончил свою деятельность в этом журнале.

Летом 1843 года он повстречался со своей будущей женой – Марией Васильевной Орловой – классной дамой московского института. Не смотря на то что, женщина была уже немолода, Белинский женился на ней в ноябре 1843. Брак этот, по всей вероятности, не был особо счастливым. Усиливалась и болезнь – чахотка, которой критик заболел ещё в Москве.

Московские друзья устроили ему путешествие по России. Знаменитый актёр Щепкин намеревался отправится на гастроли по России, и Белинский поехал вместе с ним.

Белинский скончался от чахотки 7 июня (по старому стилю – 26 мая) 1848 году, в Петербурге. Похоронили критика на Волковом кладбище. Он умер “вовремя”, как сообщал после этого Грановский. В руки николаевских жандармов вскоре после смерти Белинского угодило его послание к Гоголю, за одно только прочтение, которого, приговорили к смертной казни Достоевского.

Среди произведений – статьи, рецензии, драма: “Дмитрий Калинин” (1832, драма), “О русской повести и повестях г. Гоголя” (“Арабески” и “Миргород”) (1835, статья), “Ничто ни о чём” (1835), “Стихотворения В. Бенедиктова” (1835), “Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета” (1838, цикл статей), “Соч. в стихах и прозе Д. Давыдова”, “Герой нашего времени”. Соч. М. Лермонтова…” (1840), “Стихотворения М. Лермонтова…” (1841), “Взгляд на русскую литературу 1846 года”, “Н.А. Полевой” (1846), “Взгляд на русскую литературу 1847 года”, “Ответ В. Белинского (Гоголю)” (1847).

Краткая биография белинский

Краткая биография Белинского Виссариона Г. (11 июня 1811 — 7 июня 1848).

Виссарион Григорьевич Белинский — русский мыслитель, публицист, критик, философ, писатель – появился на свет в 1811 г., 11 июня, в семействе флотского врача, проживавшем в Свеаборге (Финляндия). Когда мальчику было 5 лет, они переехали в Пензенскую губернию, город Чембар. Там Виссарион учился в уездном училище, позднее, с 1825 г., – в Пензенской гимназии. Желание юноши стать студентом Московского университета было настолько большим, что он даже не окончил гимназический курс и, несмотря на многочисленные сложности, в 1829 г. был зачислен на словесный факультет.

Родное слово с малых лет представляло для Белинского огромный интерес, он пробовал себя на литературном поприще. Написанная в 1830 г. драма «Дмитрий Калинин», затрагивающая тему крепостного права, была представлена Цензурному комитету университета, которая отреагировала резко отрицательно, назвав детище Белинского безнравственным и пригрозив ему самым суровым наказанием. Из-за нервного потрясения студент попал в больницу. В сентябре 1832 г. вольнолюбивый Белинский был отчислен, т.к. его здоровье сочли слишком слабым, а способности – ограниченными. Чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию, Виссарион давал уроки и понемногу переводил.

Сближение с основателем журнала «Телескоп» стало поворотным пунктом в его биографии: именно на его страницах в сентябре 1834 г. появилась дебютная статья, положившая начало блестящей деятельности критика. Уже через два года журнал был закрыт из-за опубликования ставших знаменитыми «Философических писем» Чаадаева, что навлекло на Белинского неприятности и ввергло его в нужду. Сложное финансовое положение и неудачи в личной жизни привели его к разгульному образу жизни и затем — к болезни, поэтому весной 1837 г. он благодаря помощи друзей лечился на Кавказе. Через год он снова трудился в журнале — «Московский наблюдатель», созданном его хорошими знакомыми, где был и литературным критиком, и редактором.

В 1739 г. Белинскому поступило предложение переехать в Москву, чтобы возглавить критический отдел в журнале «Отечественные записки». Принять его заставило тяжелое финансовое положение, и из Москвы в Петербург Белинский переехал с тяжелым сердцем. Между тем именно работа в «Отечественных записках» стала периодом настоящего расцвета его деятельности как литературного критика. С 1840 по 1846 гг. на страницах издания появлялись не только обозрения выходящих произведений, статьи о театре, заметки библиографического и политического характера, но и серьезные статьи, посвященные творчеству Пушкина, Лермонтова, Державина, Майкова и других авторов, и эти очерки, по сути своей, являлись историей русской литературы, охватывающей период от Ломоносова до Пушкина.

В творчестве дела Белинского шли намного лучше, чем в его личной жизни. В ноябре 1843 г. он не слишком удачно женился на женщине немолодого уже возраста, но главное — с еще большей силой дала себе знать чахотка — это заболевание мучило его еще до переезда в Петербург. Осенью 1845 г. Белинский тяжело переболел, после чего ему было все сложнее справляться с работой в журнале, которая требовала оперативности и сильного умственного напряжения. Его отношения с редакцией заметно ухудшились, и в начале 1846 г. критик перестал быть сотрудником журнала. С конца весны по середину осени он путешествовал по югу России со знаменитым актером Щепкиным (этот вояж ему организовали друзья).

Вернувшись в Петербург, Белинский устраивается на работу в новый журнал «Современник», однако тяжелая болезнь помешала ему работать в полную силу. В этот период из-под пера критика вышла единственная большая статья. В начале 1847 г. Белинский вынужден был снова вплотную заняться здоровьем: врачи отправили его на воды за границу. Друзья помогли организовать оздоровительную поездку, но возлагаемые на нее надежды не оправдались. Осенью 1847 г. Виссарион Григорьевич возвратился в Петербург, где 7 июня 1848 г. его настигла смерть.

11 июня 2021 года исполнится 210 лет со дня рождения литературного критика, теоретика, публициста Виссариона Григорьевича Белинского (1811 — 1848).

Родился 11 июня 1811 года в Свеаборге. Детство провел в городе Чембаре, в 1820 году поступил в уездное училище, а с 1825 года учился в пензенской гимназии. В 1829 году стал студентом Московского университета.

Юноша пробовал писать, сочинять баллады, рассказы и считал себя, по его словам, «опасным соперником Жуковского». В 1830 году перешел к другой отрасли искусства: он стал писать в прозе драму «Дмитрий Калинин», направленную против крепостного права. Профессора-цензоры обрушились на Белинского, пригрозили ему ссылкой в Сибирь. Полтора года спустя Белинский был исключен из университета.

К литературной работе Белинский приступил вскоре после своего исключения из университета. Ему удалось пристроиться в журналы Надеждина «Телескоп» и «Молву». С 1833 года он стал помещать там свои переводы с французского, а затем небольшие рецензии.

Фраза «Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?..» давно стала хрестоматийной (это из статьи Белинского «Литературные мечтания. Элегия в прозе», написанной в 1833-1834 годах, то есть в 22-летнем возрасте). Театру и драматургии он посвятил около 180 своих литературно-критических статей и рецензий, то есть практически треть.

Осенью 1834 года он в течение нескольких месяцев печатал в «Молве» свою первую дебютную критическую статью «Литературные мечтания», и с этих пор стал главным критиком журналов Надеждина, в которых в течение 1835 и 1836 годов поместил ряд рецензий и несколько больших статей. Подробно обозревая всю русскую изящную словесность послепетровского времени, Белинский находит только четырех подлинных выразителей народного духа: Державина, Крылова, Грибоедова и Пушкина.

Большую статью он посвятил Гоголю («О русской повести и повестях г. Гоголя», 1835), впервые поставив этого писателя на надлежащую высоту; он первый вскрыл сущность гоголевского творчества. В том же году Белинский написал статью о стихотворениях Кольцова. В следующем году он поместил в «Телескопе» замечательную статью «Ничто о ничем». Это был обзор русской литературы 1835 года. Белинский выступил как критик-максималист, умело замечающий слабые места в художественных произведениях, требующий соответствия литературы высоким идеалам.

Белинский в своих статьях очень эмоционален, искренен, что впоследствии сделало его одним из самых известных литературных критиков России. Белинский познакомился со многими известными авторами и общественными деятелями, активно участвовал в литературной жизни России.

Осенью 1836 года в «Телескопе» было помещено знаменитое «философическое» письмо Чаадаева, за помещение которого журнал был разгромлен, Надеждин сослан, и сам Белинский подвергнут обыску.

С весны 1838 года Белинскому удалось вернуться к журнальной работе. Группа его друзей стала издавать журнал «Московский Наблюдатель». Белинский был литературным критиком и редактором. В журнале вышла статья Белинского о постановке «Гамлета» Шекспира. С этого времени критика Белинского изменилась: она стала психологичной, рассматривающей тонко и точно характеры, стремится к объективности. В 1939 году журнал «Московский наблюдатель» был закрыт. Прекращение деятельности журнала сопровождалось активными обвинениями сотрудников редакции к Белинскому.

В этом же году Виссарион Григорьевич переехал в Петербург и начал работать ведущим критиком в журнале «Отечественные записки».

Вплоть до 1846 года Белинский активно занимался вопросами философии и теории литературы. Это время было расцветом критической деятельности Белинского. В «Отечественных записках» вышли обширные статьи, посвященные творчеству М. Ю. Лермонтова, — «Стихотворения М. Лермонтова», «Герой нашего времени» и одиннадцать статей под общим названием «Сочинения Александра Пушкина».

В начале 1846 года Белинский решил уйти из «Отечественных Записок» и издать большой сборник «Левиафан».

Знаменитый актер Щепкин, старый московский знакомый Белинского, ехал в середине 1946 года на гастроли по всей России, вплоть до Одессы и Крыма, и Белинский пустился с ним в полугодовое путешествие.

С 1847 года Белинский фактически стал руководить журналом «Современник» и активно печатал в нём свои статьи. В это время серьёзно ухудшилось состояние здоровья Виссариона Григорьевича, на собранные друзьями деньги он уехал лечиться за границу. К осени 1847 года Белинский вернулся в Петербург и принялся за работу над одной из самых глубоких статей «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

Статьи Белинского и сегодня считаются образцами критической литературы. Ему принадлежит множество цитат и афоризмов. Одна из самых известных: «Из всех критиков самый великий, самый гениальный, самый непогрешимый — время».

Фотогалерея

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись:

Литературно-критическая деятельность В.Г.Белинского. Ее периодизация. Московский период. Типологический анализ одной из статей данного периода. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//178/literaturno-kriticheskaya-deyatelnost-vgbelinskogo-ee-periodizacziya-moskovskij-period-tipologicheskij-analiz-odnoj-iz-statej-dannogo-perioda/ (дата обращения: 6.01.2022)

Литературно-критическая деятельность Белинского

Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848) был первым великим русским критиком. Он создал эстетическую программу реалистического направления. С середины 1830-х и почти на протяжении всех 1840-х годов он являлся главным идейным вдохновителем и организатором самого мощного литературного направления в России.

Все лучшие традиции предшествовавшей русской критики, а также опыт современной западноевропейской эстетической мысли использованы были Белинским. Он разработал последовательную эстетическую систему взглядов, историко-литературную концепцию, открыл и воспитал множество первостепенных талантов. Он ввел основные теоретические понятия и термины реалистической критики. Белинский придал критике журнальный, публицистический характер, превратил ее в орудие борьбы за революционно-демократические идеалы.

Его исходной позицией в области критики был реализм. Уже в первой своей оригинальной статье — «Литературные мечтания» (1834), которая справедливо считается началом русской классической критики, Белинский выступил как страстный глашатай критического реализма.

Деятельность Белинского наглядно разделяется на московский (1833-1839) и петербургский (1839-1848) периоды. По характеру философского обоснования Белинским своих взглядов эти периоды, конечно, с большой долей условности могут быть названы как «идеалистический» и «материалистический».

Если же рассматривать критическую деятельность Белинского с точки зрения участия его в журналах, которые он умел превращать в органы реалистического направления независимо от их прежней репутации, то можно выделить следующие четыре периода.

Московский период:

1)Свою деятельность Белинский начал в журнале «Телескоп» и литературном приложении к нему «Молва», издававшихся Надеждиным в Москве. Этот первый период, с «Литературных мечтаний» и до закрытия «Телескопа», охватывает 1834-1836 годы.

2) Следующий период журнальной деятельности Белинского, когда он стал во главе преобразованного «Московского наблюдателя» (1837-1839), был в области критики менее плодотворным, чем предыдущий. Но этот период очень важен с точки зрения философской эволюции Белинского: критик переживал так называемое примирение с российской действительностью.

Петербургский период:

3)С наибольшей силой деятельность Белинского развернулась в 40-е годы в Петербурге, когда он по приглашению Краевского встал во главе критического отдела журнала «Отечественные записки» (1839-1846) и «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду», переименованных с 1840 года в «Литературную газету». Взгляды Белинского нашли свое отражение в появившихся здесь обзорах русской литературы за 1840-1845 годы, в статьях «Речь о критике», «Герой нашего времени», «Стихотворения М. Лермонтова», «Сочинения Александра Пушкина», в полемических рецензиях по поводу «Мертвых душ» Гоголя и во множестве других. Белинский напечатал несколько сотен рецензий, в которых дал оценку новейшим явлениям русской литературы; он был также постоянным театральным обозревателем. Критик сделался центральной фигурой эпохи, общепризнанным вождем реалистического направления.

4) К 1847-1848 годам назрел у Белинского разрыв с давним другом В. П. Боткиным, начинавшим осуждать произведения «натуральной школы» с позиций теории «чистого искусства». В 1846 году Белинский порвал с «либералом» Краевским и ушел из «Отечественных записок», которым отдал столько сил. Все теснее Белинский сближался с Некрасовым, Герценом, Огаревым, молодыми писателями, шедшими вслед за Гоголем.

В своей творческой практике Белинский неизменно придерживался определенных принципов. Основываясь на конкретном факте, на конкретном литературном явлении, он никогда не останавливался на нем, а стремился осмыслить частную литературную проблему в широком плане, поставить рецензируемую книгу в общее русло русской литературы, развернуть критическую задачу — в эстетическую, а эстетическую — решить с точки зрения философских и общественных проблем своего временя. Поэтому большинство статей Белинского, даже в тех случаях, когда они посвящены одному писателю или одному литературному произведению, далеко выходит за пределы сформулированной в заглавии темы. Поэтому не только трудно, но и невозможно разделить, например, литературную критику и эстетику Белинского, выделить статьи на исторические, философские или политические темы.

Анализ «О русской повести и повестях Гоголя» (1835), как характерной статьи раннего периода.

Впервые Белинский подробно анализирует творчество Гоголя в 1835 году в статье «О .русской повести и повестях г. Гоголя». Это одна из ранних работ Б. Здесь он еще весь находится во власти идеалистической философии и эстетики. Он считает творчество бессознательным процессом, не зависящим от воли творящего, а искусство не имеющим цели вне себя. Он нигде не говорит об общественной роли литературы вообще и творчества Гоголя в частности, да и по своему стилистическому строю, по своей терминологии статья далека от той отточенной формы, в которую Белинский будет впоследствии облекать свои статьи. Здесь Белинский задается чисто эстетическим вопросом, без которого, по его мнению, не может обойтись критик — «точно ли произведение изящно, точно ли этот автор поэт?» Отвечая на него, Белинский начинает пристально вглядываться вместе с читателем в написанное Гоголем. И тогда выясняется, что Гоголь истинный поэт в отличие от всех его предшественников в русской повести — Марликского, Одоевского, Погодина, Павлова, Полевого — потому, что он «верен жизни до последней степени», потому, что чувство непреложности происходящего и своей причастности к нему, ощущение безусловной художественной правды не покидает каждого, кто знакомится с рассказом о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем или с историей жизни и смерти «старосветских помещиков».

Основной признак реалистической поэзии — а именно к ней относит Белинский повести Гоголя — объективный се характер, то, что ее герои живут как бы сами по себе, без художественных натяжек, ходульности и риторических преувеличений, совершая круг своей обыкновенной жизни, столь похожей на все привычное и повседневное. Эта верность жизни делает произведения Гоголя народными. Именно так ставит здесь критик вопрос о народности, об умении художника передавать национальный дух своего народа, своеобразие его развития. Народность с необходимостью присутствует в каждом истинно художественном произведении.

Особенностью же, свойственной только Гоголю, индивидуальной чертой его таланта, Белинский считает юмор.

Именно в этой статье Белинский увидел, что «бичующий» юмор Гоголя порожден отрицательным отношением к действительности. Так силой конкретного анализа повестей Гоголя, сопоставления их с жизнью Б. преодолевает идеалистическую схему, и Гоголь предстает в его ранней статье как писатель, для которого окружающий мир является бесконечным источником поэзии и которому и смешно и грустно при взгляде на этот мир.

Для Белинского важно умение Гоголя как подлинного художника-реалиста несколькими чертами обрисовать героя так, чтобы он был виден весь, «с головы до ног», быть «глубоким анатомиком души человеческой».

Ставя Гоголя очень высоко как художника, создателя законченных, острых, ярких человеческих характеров-типов, Б. в это время еще объективно понимает художественность как свободу от всякой заданности, целенаправленности. И хотя уже в этой статье видно, как непримирим Б. к уродствам русской жизни, как близко ему искусство, окончательное понимание значения литературы в борьбе с этими уродствами приходит к нему позднее, в начале 40-х гг., вместе с отказом от идеи разумности всего существующего, с осознанием своего разлада с современной ему русской действительностью.

Типологический анализ статьи Б. «О русской повести и повестях Гоголя»(1835).

Белинский становит Гоголя на место. оставл. Пушкиным. Но отмечает, что Гоголь более социален, чем Пушкин.

Белинский выделяет 2 поэзии в повестях Гоголя:

- 1)поэзия идеальная(романтизм)

- 2) поэзия реальная(бытийность).

Достоинства прозы Гоголя:

- 1)простота вымысла

- 2)совершенная истина жизни

- 3)комическое одушевление, побежденное чувством грусти и уныния.

Белинский толковал природу комического:

- 1) внешний комизм(остроумие)

- 2) комизм глубинного св-ва(противоречия характера).

Смех Гоголя вызывает грустные чувства.

Белинский раскрывает значение поэмы «Мёртвые души»:

- 1.«М. души» — правдивое изображ пороков, присущих дворянству.

- 2.Поэма не карикатура. А правдивое изобр. пороков.

- 3.Поэма не явл. оскорблением чести.

- 4.Поэма необъятная по худ. концепции.

- 5.Поэма не обличительство. А философское изображ пороков.

Выдержки из статьи:

— «Русская литература, несмотря на свою незначительность, несмотря даже на сомнительность своего существования, которое теперь многими признается за мечту, русская литература испытала множество чуждых и собственных влияний,отличилась множеством направлений.»

— «Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя.»

— «Поэзия двумя, так сказать, способами объемлет и воспроизводит явления жизни. Эти способы противоположны один другому, хотя ведут к одной цели. Поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи, от его отношений к миру, к веку и народу, в котором он живет, или воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности. Поэтому поэзию можно разделить на два, так сказать, отдела — на _идеальную_ и _реальную_»

— «Итак, поэзию можно разделить на _идеальную_ и _реальную_. Трудно было бы решить, которой из них должно отдать преимущество. Может быть, каждая из них равна другой, когда удовлетворяет условиям творчества, то есть когда _идеальная_ гармонирует с чувством, а _реальная_ — с истиною представляемой ею жизни. Но кажется, что последняя, родившаяся вследствие духа нашего положительного времени, более удовлетворяет его господствующей потребности. Впрочем, здесь много значит и индивидуальность вкуса. Но, как бы то ни было, в наше время та и другая равно возможны, равно доступны и понятны всем»

— «что такое и для чего эта повесть, без которой книжка журнала есть то же, что был бы человек в обществе без сапог и галстука, эта повесть, которую теперь все пишут и все читают»

— «В русской литературе повесть еще гостья, но гостья, которая, подобно ежу, вытесняет давнишних и настоящих из их законного жилища.»

— «Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют — простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь — поэт, поэт жизни действительной.»

— «Простота вымысла_ в поэзии реальной есть один из самых верных признаков истинной поэзии, истинного и притом зрелого таланта.»

— «Совершенная истина жизни_ в повестях г. Гоголя тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором всё схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии оригинала до

веснушек лица его; начиная от гардероба Ивана Никифоровича до русских мужиков, идущих по Невскому проспекту, в сапогах, запачканных известью; от колоссальной физиономии богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в зубах и саблею в руках, до стоического философа Хомы, который не боялся ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в руках»

— «Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени;»

— «Почти то же самое можно сказать и об оригинальности: как и народность,она есть необходимое условие истинного таланта. Два человека могут сойтись в заказной работе, но никогда в творчестве, ибо если одно вдохновение не посещает двух раз одного человека, то еще менее одинаковое вдохновение может посетить двух человек. Вот почему мир творчества так неистощим и безграничен.»

— «Комизм или гумор г. Гоголя имеет свой, особенный характер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы прикидывается простачком.»

— «причина этого комизма, этой карикатурности изображений заключается не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни.»

— «Г-н Гоголь сделался известным своими «Вечерами на хуторе».»

— «»Ночь пред Рождеством Христовым» есть целая, полная картина домашней жизни народа, его маленьких радостей, его маленьких горестей, словом, тут вся поэзия его жизни. «Страшная месть» составляет теперь pendant {параллель (франц.). — Ред.} к «Тарасу Бульбе», и обе эти огромные картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя.»

— «»Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его талант падает, но он и в самом падении остается талантом. »

— «фантастическое как-то не совсем дается г. Гоголю»

— «»Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!.. »

— «Что такое г. Гоголь в нашей литературе? Где его место в ней?…… г. Гоголь еще только начал свое поприще: следовательно, наше дело высказать свое мнение.о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере, в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным.»