Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Из цикла статей Сочинения александра пушкина». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Поэмы: «Цыганы», «Полтава», «Граф Нулин»

«Цыганы» были приняты с общими похвалами; но в этих похвалах было что-то робкое, нерешительное. В новой поэме Пушкина подозревали что-то великое, но не умели понять, в чем оно заключалось, и, как обыкновенно водится в таких случаях, расплывались в восклицаниях и не жалели знаков удивления. Так поступили журналисты; публика была прямодушнее и добросовестнее. Мы хорошо помним это время, помним, как многие были неприятно разочарованы «Цыганами» и говорили, что «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан» гораздо выше новой поэмы. Это значило, что поэт вдруг перерос свою публику и одним орлиным взмахом очутился на высоте, недоступной для большинства. В то время как он уже сам беспощадно смеялся над первыми своими поэмами, его добродушные поклонники еще бредили пленником, черкешенкою, Заремою, Мариею, Гиреем, братьями разбойниками, и только по какой-то робости похваливали «Цыган», или боясь скомпрометировать себя, как образованных судей изящного, или детски восхищаясь песнию Земфиры и сценою убийства. Явный знак, что Пушкин уже перестал быть выразителем нравственной настроенности современного ему общества и что отселе он явился уже воспитателем будущих поколений. Но поколения возникают и образуются не днями, а годами, и потому Пушкину не суждено было дождаться воспитанных его духом поколений — своих истинных судей. «Цыганы» произвели какое-то колебание в быстро возраставшей до того времени славе Пушкина; но после «Цыган» каждый новый успех Пушкина был новым его падением, — и «Полтава», последние и лучшие две главы «Онегина», «Борис Годунов» были приняты публикою холодно, а некоторыми журналистами с ожесточением и с оскорбительными криками безусловного неодобрения.

Перелистуйте журналы того времени и прочтите, что писано было в них о «Цыганах»: вы удивитесь, как можно было так мало сказать о столь многом! Тут найдете только о Байроне, о цыганском племени, о небезгрешности ремесла — водить медведя, об успешном развитии таланта певца Руслана и Людмилы, удивление к действительно удивительным частностям поэмы, нападки на будто бы греческий стих: «И от судеб защиты нет», осуждение будто бы вялого стиха: «И с камня на траву свалился», — и многое в этом роде; но ни слова, ни намека на идею поэмы.

А между тем поэма заключает в себе глубокую идею, которая большинством была совсем не понята, а немногими людьми, радушно приветствовавшими поэму, была понята ложно, — что особенно и расположило их в пользу нового произведения Пушкина. И последнее очень естественно: из всего хода поэмы видно, что сам Пушкин думал сказать не то, что сказал в самом деле. Это особенно доказывает, что непосредственно творческий элемент в Пушкине был несравненно сильнее мыслительного, сознательного элемента, так что ошибки последнего, как бы без ведома самого поэта, поправлялись первым, и внутренняя логика, разумность глубокого поэтического созерцания сама собою торжествовала над неправильностью рефлексий поэта. Повторяем: «Цыганы» служат неопровержимым доказательством справедливости нашего мнения. Идея «Цыган» вся сосредоточена в герое этой поэмы — Алеко. А что хотел Пушкин выразить этим лицом? — Нетрудно ответить: всякий, даже с первого, поверхностного взгляда на поэму, увидит, что в Алеко Пушкин хотел показать образец человека, который до того проникнут сознанием человеческого достоинства, что в общественном устройстве видит одно только унижение и позор этого достоинства, и потому, прокляв общество, равнодушный к жизни Алеко в дикой цыганской воле ищет того, чего не могло дать ему образованное общество, окованное предрассудками и приличиями, добровольно закабалившее себя на унизительное служение идолу золота. Вот что хотел Пушкин изобразить в лице своего Алеко; но успел ли он в этом, то ли именно изобразил он? — Правда, поэт настаивает на этой мысли и, видя, что поступок Алеко с Земфирою явно ей противоречит, сваливает всю вину на «роковые страсти, живущие и под разодранными шатрами», и на «судьбы, от которых нигде нет защиты». Но весь ход поэмы, ее развязка и, особенно, играющее в ней важную роль лицо старого цыгана неоспоримо показывают, что, желая и думая из этой поэмы создать апофеозу Алеко, как поборника прав человеческого достоинства, поэт — вместо этого сделал страшную сатиру на него и на подобных ему людей, изрек над ними суд неумолимо-трагический и вместе с тем горько-иронический.

Кому не случалось встречать в обществе людей, которые из всех сил бьются прослыть так называемыми «либералами» и которые достигают не более, как незавидного прозвища жалких крикунов? Эти люди всегда поражают наблюдателя самым простодушным, самым комическим противоречием своих слов с поступками. Много можно было бы сказать об этих людях характернческого, чем так резко отличаются они от всех других людей; но мы предпочитаем воспользоваться здесь чужою, уже готовою характеристикою, которая соединяет в себе два драгоценные качества — краткость и полноту: мы говорим об этих удачных стихах покойного Дениса Давыдова:

А глядишь: наш Мирабо

Старого Таврило,

За измятое жабо,

Хлещет в ус да в рыло;

А глядишь — наш Лафаэт,

Брут или Фабриций,

Мужичков под пресс кладет

Вместе с свекловицей.

Отзывы читателей о книге Из цикла статей «Сочинения Александра Пушкина». Статья девятая. «Евгений Онегин» (окончание), автор: Виссарион Белинский. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

Уважаемые читатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.

- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.

- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.

- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.

- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.

Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор Nice-Books.

Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех слоях русского общества играет первую роль; но мы не скажем, чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет. Исключение остается только за высшим кругом, по крайней мере до известной степени. Давно бы пора нам сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всем копировать европейские обычаи, несмотря на наши балы с танцами, несмотря на отчаяние славянолюбов, что мы совсем переродились в

Виссарион Белинский — Сочинения Александра Пушкина. Томы IX, X и XI

Статья восьмая

Бывают писатели, пользующиеся незавидным счастьем ни в ком не возбуждать неудовольствия своими сочинениями, не вызывать никого на противоречие себе, не иметь противников. Незавидно это счастье, потому что оно достается только людям пустым, занимающимся

Сочинения Пушкина

Впервые опубликовано в «Современнике», 1855, No№ 2, 3, 7, 8.В связи с выходом второго посмертного издания сочинений Пушкина под редакцией П. В. Анненкова (СПб, 1855), значительно пополненного по сравнению с предыдущим собранием сочинений поэта, Н. Г. Чернышевский

Из цикла статей «Сочинения Александра Пушкина». Статья девятая. «Евгений Онегин» (Окончание)

Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую сторону;

Статья восьмая

«Евгений Онегин»

Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как «Евгений Онегин». И эта робость оправдывается многими причинами. «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его

Сочинения Державина. Статья вторая*

…С двух сторон отразился русский XVIII век в поэзии Державина: это со стороны наслаждения и пиров и со стороны трагического ужаса при мысли о смерти, которая махнет косою – и

Где пиршеств раздавались клики,

Надгробные там воют

Сочинения Александра Пушкина

Статья восьмая. «Евгений Онегин»*

Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как «Евгений Онегин». И эта робость оправдывается многими причинами. «Онегин» есть самое задушевное произведение

Шестую и седьмую статьи критик посвятил поэмам Пушкина. Давая оценку «Руслану и Людмиле», он значительную часть материала отвел под описание журнальной полемики, возникшей после публикации поэмы, и ее историко-литературному значению, чем анализу художественной стороны текста.

При этом критик находится на стороне тех, кого новое творение Пушкина восхитило:

«В этой поэме все было ново: и стих, и поэзия, и шутка, и сказочный характер вместе с серьезными картинами».

Критик отмечал зрелость пушкинской поэмы и с восторгом цитировал лучшие стилистические находки молодого Пушкина, находя, однако, и определенные недостатки формы.

Поэма «Кавказский пленник» подверглась менее подробному анализу, поскольку Белинский счел ее еще «ученической». Однако, рассматривая образ Пленника, он находит в нем типические черты современника (впоследствии критика окрестит подобных людей «лишними»).

«Бахчисарайский фонтан» также был высоко оценен автором статьи, увидевшим в «восточной поэме» несравненный прогресс по сравнению с «кавказскими».

«Это произведение зрелого ума», – так писал критик.

Он подчеркнул и новизну тематики, и прекрасный язык Пушкина, отметив психологическую глубину поэмы, равную целому роману.

При характеристике «Цыган» автор больше внимания уделил этическим аспектам поэмы, размышляя над тем, что такое ревность. Он приходит к выводу, что ревность может преодолеть только истинно нравственный человек, и говорит, каким должно было быть поведение Алеко, если бы он соответствовал этим критериям.

Парадоксальным оказалось восприятие Белинским трагедии Пушкина «Борис Годунов» (десятая статья). Прекрасно зная эпоху Смутного времени, он дал оценку трагедии с точки зрения соответствия ее историзму. В частности, он высказал недовольство главным героем драмы, получившимся, по мнению критика, далеко не яркой личностью.

«А может ли существовать драма без сильного развития индивидуальностей и личностей?»

– восклицал критик.

Исходя из этого, он характеризовал «Бориса Годунова» только как «драматическую хронику», но отнюдь не как трагедию.

Однако это не мешало ему восхищаться основной мыслью, высказанной в «Годунове». Белинский акцентировал внимание на роли народа в истории, особенно подчеркивая, как велика вышла роль народа в трагедии.

«Народ – еще одно действующее лицо»,

– фактически к такому выводу пришел критик.

О заключительной сцене, являющейся центром всей трагедии, он пишет:

«Превосходно окончание… Это – последнее слово трагедии, заключающее в себе глубокую черту, достойную Шекспира… В этом безмолвии народа слышен страшный, трагический голос новой Немезиды, изрекающей суд свой…»

Заключительная статья о Пушкине писалась Белинским в спешке, когда он уже собрался покинуть «Отечественные записки», поэтому она более фрагментарна и эмоциональна. Зачастую критик не до конца объективен, находясь под большим воздействием произведений Пушкина, и излишне эмоционален. Однако это не помешало ему дать глубокий и всесторонний анализ «маленьких трагедий», сказок и повестей Пушкина.

Главной проблемой «Медного всадника» критик видел противопоставление «народа и личности». Явное звучание этой темы ему виделось и в «маленьких трагедия». Оценивая Моцарта, Сальери, Скупого рыцаря, Дон Гуана, он подчеркивал в них индивидуальность и яркость характеров. Особенно интересно рассмотрен образ Сальери, которого критик характеризовал как

«трагический талант, претендовавший на гениальность»

и сопоставляет его (отчасти) с Борисом Годуновым.

Отзываясь о сказках, критик отмечает их несомненную «народность» и восхищается стилистическими находками поэта.

Анализируя «Капитанскую дочку» и «Дубровского», критик дал высокую оценку Пушкину как художнику, прекрасно отразившему русский быт и национальные черты характера русского человека.

Цикл статей сочинения александра пушкина

Анализируя произведения Пушкина в хронологическом порядке, Белинский приводит читателя к мысли, что Пушкин является подлинным народным поэтом.

Благодаря правдивому изображению жизни, Пушкин воплощает в своих произведениях все признаки народности и становится, по выражению критика,

«первым поэтом-художником».

Автор писал, что его поэзия

«удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры».

Таким образом, критик к признакам подлинной народности относил не столько предмет изображения, сколько точку зрения поэта на изображаемое.

Он подчеркивал, что Пушкин остается правдивым во всем, описывая любые проявления жизни и при изображении любого сословия. Однако при всем этом Белинский сетовал, что популярность пушкинских произведений не достигает общенародной широты.

Критик восклицает:

«Наш народ не знает ни одного своего поэта!».

Однако, признавая в общем заслуги Пушкина перед русской литературой, он отмечал, что творчество Пушкина является уже пройденным этапом в развитии отечественной литературы.

Причину Белинский видел в том, что творчеству поэта не хватает аналитической составляющей, стремления исследовать действительности, его творчество является «созерцательным», поскольку Пушкин является больше деятелем романтической эпохи, нежели реалистической.

- Новые книги

- Жанры

- Авторы

- Сериалы

- Издательства

- Города

- Случайная книга

- Фильтр книг

- Библиотечное

- Авторы на КулЛиб

- Инструкция FTP

- Коды языков

- Софт

- Теги книг

- Карта сайта

- Ссылки

- Требуется OCR

- Memory

- Статьи

- B534919 Люди Путина. Как КГБ вернул себе Россию и перешёл в наступление на Запад

- О ненависти ?

- B534382 1918 год: Расстрелянное лето

- Кто-нибудь пишет сам?

- Создание сносок в файлах epub в редакторе Sigil

- Лингвистический анализ

- Эльдорадо. Золото и кокаин (Кирилл Бенедиктов)

- Лысый папа

- Любимый сосуд (Владимир Шебзухов)

- В. Шебзухов Басня «Сова, лиса и ёж » мультстудия «Живая картинка»

- #17 — Прошу

- #3 — Рецензия ангеловеда на необычную книгу

- #16 — Шеф-редактор начала статью о полиции с цитаты писателя Андрея Ангелова

- #15 — Встреча с автором легендарного киноучебника. Сайт мэра Москвы сообщает…

- #14 — Малкин, Аминова, Минаков, Ангелов, и другие.

- #13 — Афоризмы и цитаты гения

- #12 — Часть жизни гения.

«Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех слоях русского общества играет первую роль; но мы не скажем, чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет…»

Текст книги «Сочинения Александра Пушкина. Статья первая»

- Новые книги

- Жанры

- Авторы

- Сериалы

- Издательства

- Города

- Случайная книга

- Фильтр книг

- Библиотечное

- Авторы на КулЛиб

- Инструкция FTP

- Коды языков

- Софт

- Теги книг

- Карта сайта

- Ссылки

- Требуется OCR

- Memory

- Статьи

Отзывы читателей о книге Из цикла статей «Сочинения Александра Пушкина». Статья девятая. «Евгений Онегин» (окончание), автор: Виссарион Белинский. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.

- Любовные романы

- Эротика

- Современные любовные романы

- Исторические любовные романы

- Остросюжетные любовные романы

- Любовно-фантастические романы

- Короткие любовные романы

- love

- Зарубежные любовные романы

- Роман

- Порно

- Прочие любовные романы

- Слеш

- Фемслеш

- Фантастика и фэнтези

- Научная Фантастика

- Фэнтези

- Боевая фантастика

- Альтернативная история

- Космическая фантастика

- Героическая фантастика

- Детективная фантастика

- Социально-психологическая

- Эпическая фантастика

- Ужасы и Мистика

- Городское фентези

- Киберпанк

- Юмористическая фантастика

- Боевое фэнтези

- Историческое фэнтези

- Иностранное фэнтези

- Мистика

- Книги магов

- Романтическая фантастика

- Попаданцы

- Разная фантастика

- Разное фэнтези

- LitRPG

- Любовное фэнтези

- Зарубежная фантастика

- Постапокалипсис

- Романтическое фэнтези

- Историческая фантастика

- Русское фэнтези

- Городская фантастика

- Готический роман

- Ироническая фантастика

- Ироническое фэнтези

- Космоопера

- Ненаучная фантастика

- Сказочная фантастика

- Социально-философская фантастика

- Стимпанк

- Технофэнтези

- Документальные книги

- Биографии и Мемуары

- Прочая документальная литература

- Публицистика

- Критика

- Искусство и Дизайн

- Военная документалистика

Одним из первых критиков Пушкина при его жизни стал Ф. Б. Булгарин. Закончив Петербургский кадетский корпус, Булгарин перебежал на сторону наполеоновской армии и принимал участие в походе на Россию. После поражения Наполеона, он вернулся в Петербург и начал заниматься профессиональной журналистикой. Обладая качествами журналиста и литературного критика, он достаточно быстро сошелся с прогрессивными литераторами, в том числе, Бестужевым, Грибоедовым, Релеевым. Однако уже тогда его беспринципность приводила к конфликтам с либеральными друзьями.

В ситуации усиления цензуры Булгарин вновь прибегнул к измене и стал тайным осведомителем полиции. На начальных этапах своего сотрудничества с полицией внешне он поддерживал Пушкина, ограничиваясь доносами и намеками.

Душа сказала мне давно: Ты в мире молнией промчишься! Тебе все чувствовать дано, Но жизнью ты не насладишься. Веневитинов. В. Г. Белинский: «Пушкин принадлежит к числу творческих гениев, тех величайших исторических фигур, которые, работая для настоящего, приготовляют будущее, следовательно, не могут принадлежать только одному прошлому». С этим суждением остается только согласиться. Необходимо добавить, что гений Пушкина, на мой взгляд, заключается не только в бессмертии сюжетов его произведений: мало кто из писателей пытается ответить в одном произведении сразу же на несколько вопросов. Другими словами, берутся за решение какой — либо одной — показать глупость народной жизни, «закулисную» жизнь светского общества, бессмысленное бытие народа и т. д. А Пушкин, в данном произведении, делает многочисленные лирические отступления, в которых и размышляет на многочисленные темы. Поэтому почерпнуть из этого творения можно очень многое. Начнем с начала — сюжет: вот уж поистине жизненная ситуация. Это далеко не любовный треугольник, даже не знаю, как и назвать. Есть чему поучиться! После прочтения волей-неволей задумываешься о том, какая все-таки сложная эта штука — жизнь: никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь (у Онегина, наоборот, он потерял, а лишь потом нашел, но было поздно). Пушкин очень много рассуждает о жизни. Он показывает жизнь большого города с многочисленными балами и развлечениями, город со стороны «парадного подъезда», где всегда весело и шумно. И сквозь это проходит тема одиночества, какого-то отчуждения, причем автор делает это так, что самому читателю становится грустно. А ведь так на самом деле: смотришь на город — все куда-то торопятся, смеются, кричат, разговаривают и шутят — короче — город живет шумной и бурной жизнью. Невольно вспоминается отрывок из стихотворения Рылеева: С тяжкой грустью, с черной думою Я с тех пор один брожу, И могилою угрюмою Мир печальный нахожу. Всюду встречи безотрадные! Ищешь, суетный, людей, А встречаешь трупы хладные Иль бессмысленных детей… Хотя, учитывая мои годы, можно сказать, что это не так уж и заметно. Следующее «новшество» — это язык. Конечно, муза Пушкина была вскормлена и воспитана творениями предшествующих поэтов (можно сказать более — она приняла их в себя, как «свое законное состояние и возвратила их миру в новом, преображенном виде» (Белинский), но то, как он ею лепит настроение читателя, возвышает его к божественным началам, и в очередной раз доказывает, что им (автором) руководит гений. Его язык чертовски привлекателен. Где надо — там короткие, лаконичные предложения (ибо «краткость — сестра таланта»); где необходимо дать полное описание, там появляется вязкая, текучая речь, словно рождественская елочка, украшенная гирляндами прилагательных. Красота! И с ее помощью Пушкин, как человек, познавший высший свет и высокие чувства, любовь и страсть прелюбодеяния, мастерски действует на восприятие читателя. Он открыл новые возможности, которые дарит нам речь. Нужно лишь научиться пользоваться ею, ибо еще Цицерон сказал — «Речь дана всем, ум — удел немногих». В этом произведении автор показал нам высокое знание античности и истории. А это, в очередной раз, доказывает, что история учит многому: это ведь не книжный ум, а жизненная школа, где в роли преподавателей выступают «великие мира сего». К сожалению, это поздно начинаешь осознавать. Спускаемся на землю и переходим к «людской» теме. Так вот Пушкин подкинул еще «материал для размышления» (вообще, такие действия присущи величайшим): очевидно, что речь пойдет о Евгении. Прочитал я роман, отложил книгу и подумал: «Так какой же на самом деле Онегин?» Может это игра Пушкина показать главного героя, этого «страдающего эгоиста», в начале с одной точки зрения, потом с другой, а затем — с третьей? Или же настолько глубока натура Евгения, что даже сам автор предает его на суд читателю? В жизни ведь получается аналогично — у каждого есть свои закоулки души и, следовательно, каждый может быть непонятым. Есть о чем призадуматься! Прочтя роман, понимаешь, что озлобленный ум есть тоже признак высокой натуры, ибо такой человек недоволен не только окружающими, но и самим собой. И еще, как-то дико понимать, что существуют люди, подобные Онегину, которые не знают, что им надо. Вообще, читая этот роман, меняешь угол зрения на многие вещи. В некотором смысле, это произведение можно назвать философским. В своих философских отступлениях автор показывает быт того времени, при этом дает оценку, размышляет, пытается найти ответы на многие коренные вопросы бытия. И в этих ответах находишь очень много нового для себя. С чем-то можно согласиться, а с чем-то и поспорить. Закончить сие творение хочу словами вышеуказанного величайшего мастера пера, но с учетом возможностей быстрорастущего гения нижеподписавшегося: Пересмотрел все очень строго: Противоречий очень много, Но их исправить не хочу. Цензуре долг свой заплачу, И учительницам на съеденье Плоды трудов своих отдам. Иди же к школьным берегам Новорожденное творенье, И заслужи мне славы дань: Одни пятерки, шум и брань! P. S. Не сочту за дерзость мысль о том, что брани совсем не будет.

Полевой – талантливый и энергичный самоучка сумел сделаться заметным литератором, руководителем журнала «Московский литератор». По своей сути Полевой был романтиком и в конце 20-х годов он начал свой «поход» против представителей «дворянской» литературы, к которой он относил и Пушкина. «Бунт» Полевого носил исключительно литературный характер, однако, в условиях последекабрьского усиления цензуры, он прозвучал набатом и вышел далеко за пределы литературной сферы.

Полевой – ярый сторонник декабристов, в позиции и творчестве Пушкина он видит «измену» декабристской традиции, свободолюбивым идеалам. Он подвергает поэта критике за то, что последний покинул бунтарство ради ничтожной действительности.

По мнению критика, произведения Пушкина не имеют деятельностного характера, не мотивируют массы на свершения, на протест, более того, круг литературных героев поэта ограничивается дворянским сословием, что делает произведения «оторванными» от действительности.

Комментарии Статья первая «Отечественные записки», 1843; т. XXVIII, кн. VI, отд. V, стр. 19-43 (ценз. разр. 31 мая 1843); статья вторая — 1843, т, XXX, кн. IX, отд. V, стр. 1-60 (ценз. разр. 31 августа 1843); статья третья — 1843, т. XXX, кн. X, отд. V, стр. 61-88 (ценз. разр. — 30 сентября 1843); статья четвертая — 1843, т. XXXI, кн. XII, отд. V, стр. 25-46 (ценз. разр. 30 ноября 1843); статья пятая — 1844, т. XXXII, кн. II, отд. V, стр. 43-81 (ценз. разр. 31 января 1844); статья шестая — 1844, т. XXXIII, кн. III, отд. V, стр. 1-20 (ценз. разр. 29 февраля 1844); статья седьмая — 1844, т. XXXIV, кн. V, отд. V, стр. 1-33 (ценз. разр. 30 апреля 1844); статья восьмая — 1844, т. XXXVII кн. XII, отд. V, стр. 46-72 (ценз. разр. 30 ноября 1844); статья девятая — 1845, т. XXXIX, кн. III, отд. V, стр. 1-20 (ценз. разр. 28 февраля 1845): статья десятая — 1845, т. XLII, кн. XI, отд. V, стр. 1-22 (ценз. разр. 31 октября 1845); статья одиннадцатая и последняя — 1846, т. XLVIII, кн. X, отд. V, стр. 41-68 (ценз. разр. 30 сентября 1846).

Все статьи печатались без подписи

Статьи о Пушкине переиздавались в советское время несколько раз в «Собрании сочинений В. Г. Белинского» под редакцией Иванова-Разумника, 1919 года, том III, сборником «В. Г. Белинский. Сочинения Александра Пушкина», редакция, предисловие и примечания Н. И. Мордовченко, 1937 года, в «Избранных сочинениях» под редакцией и с комментариями Д. Д. Благого и А. Лаврецкого, 1941 года, том III, в однотомнике «Избранных сочинений В. Г. Белинского» с вступительной статьей и примечаниями Ф. М. Головенченко, 1947 года.

Впервые статьи были опубликованы в «Отечественных записках» в 1843-1846 гг. Последняя статья этого цикла появилась в октябрьской книжке журнала 1846 года, когда Белинский уже порвал всякие отношения с его издателем Краевским.

Мысль написать особую статью или ряд статей о Пушкине зародилась у Белинского едва ли не в самом начале его деятельности. Еще в статье «Ничто о ничем» (1836), касаясь связи поэзии Пушкина с русским романтизмом, Белинский заметил: «Этот вопрос будет подробно рассмотрен нами в особенной статье о Пушкине, которая уже пишется».

В 1837 году он сообщил Мих. Бакунину: «Скоро примусь за статью о Пушкине. Это должно быть лучшею моею критическою статьею» («Письма», т. I, стр. 138). Пушкин был в центре внимания Белинского и в 1841 году, когда он замышлял написать «Критическую историю русской литературы». Имя Пушкина буквально не сходит со страниц статей Белинского.

В шестой том собрания сочинений Александра Сергеевича Пушкина вошли критика и публицистика. - О книге

- Статьи и заметки 1824-1836 Публикации 1824-1830 гг. Письмо к издателю «Сына отечества»

- О г-же Сталь и о г. А. Муханове

- О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова

- Отрывки из писем, мысли и замечания

- Отрывок из литературных летописей

- «Ромео и Джюльета» Шекспира

- Публикации в «Литературной газете» (1830-1831)

- Роман Б. Констана «Адольф» в переводе П. А. Вяземского

- «Илиада» Гомерова

- О журнальной критике

- История русского народа

- Юрий Милославский, или русские в 1612 году

- О записках Самсона

- «Разговор у княгини Халдиной» Д. И. Фонвизина

- Денница

- Карелия, или заточение Марфы Иоанновны Романовой

- О статьях кн. Вяземского

- Острая шутка не есть окончательный приговор…

- В одной из Шекспировых комедий…

- Невский альманах на 1830 год

- Англия есть отечество карикатуры и пародии…

- Объяснение к заметке об «Илиаде»

- Г-н Раич счел за нужное отвечать…

- Мильтон говаривал…

- О записках Видока

- Собрание насекомых

- В газете «Le Furet» напечатано…

- Vie, poesies et pensees de Joseph Delorme

- Les Consolations. Poesies par Sainte Beuve

- Публикации 1831-1833 гг.

- Торжество дружбы, или оправданный Александр Анфимович Орлов

- Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем

- Письмо к издателю «Литературных прибавлений к «Русскому инвалиду»

- Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина

- Публикации в «Современнике» 1836 г.

- Послесловие к «Долине Ажитугай»

- Вастола, или желания

- Вечера на хуторе близ Диканьки

- Российская Академия

- Французская Академия

- Записки Н. А. Дуровой, издаваемые А. Пушкиным

- Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной

- Вольтер

- Фракийские элегии

- Анекдоты

- Джон Теннер

- Об обязанностях человека

- Словарь о святых

- Новый роман

- Письмо к издателю

- Объяснение

- Кавалерист-девица

- Ключ к «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина

- Редакционно-издательские извещения и примечания

- Статьи и заметки, предназначавшиеся для «Современника»

- Последний из свойственников Иоанны д’Арк

- О Мильтоне и переводе «Потерянного рая» Шатобрианом

- Три повести Н. Павлова

- Записки Чухина

- Недовольные

- «История поэзии» С. П. Шевырева

- «Путешествие в Сибирь» Шапп д’Отроша и «Антидот» Екатерины II

- Путешествие В. Л. П.

- Железная маска

- Примечание к записке Н. М. Карамзина «О древней и новой России»

- Примечание о памятнике князю Пожарскому и гражданину Минину

- Заметка об утере адреса подписчика из г. Холма

- Перечень статей, намечавшихся для отдела «Опыты библиографические» в «Современнике»

- 1 Биография

- 2 Университетские годы

- 3 Первая критическая статья

- 4 Влияние кружка Станкевича на Белинского

- 5 Работа в «Отечественных Записках»

- 6 Последние годы

- 7 Адреса в Санкт-Петербурге

- 8 Значение

- 9 Увековечивание памяти

- 10 Библиография

- 10.1 Работы

- 10.2 Издания

- 10.3 Собрания сочинений

- 10.4 О Белинском

- 11 Примечания

- 12 Ссылки

- «Некрология генерала от кавалерии Н. Н. Раевского»

- Возражения критикам «Полтавы»

- Собрание сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского

- Александр Радищев

Виссарион Белинский — Сочинения Александра Пушкина. Статья девятая

- 12.1839 года — Галерная улица, 25;

- 05. — 07.11.1840 года — доходный дом Алексеева — 6-я линия, 53;

- 01.06.1841 — 11.1842 года — доходный дом Бутаровой — Средний проспект, 22;

- 11.1842 — 04.1846 — дом И. Ф. Лопатина — Невский проспект, 68;

- 10.1846 — 05.1847 — доходный дом Фёдорова — набережная реки Фонтанки, 17.

- Дмитрий Калинин (1830—1832).

- Литературные мечтания. Элегия в прозе (1834).

- О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород») (1835).

- Ничто о ничём (1835).

- Стихотворения В. Бенедиктова (1835).

- Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета (1838, цикл статей).

- Сочинения в стихах и прозе Д. Давыдова.

- «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова (1840).

- Русская литература в 1840 году (1841).

- Стихотворения М. Лермонтова (1841).

- Русская литература в 1841 году (1842).

- Русская литература в 1842 году (1843).

- Русская литература в 1845 году (1846).

- Взгляд на русскую литературу 1846 года (1846).

- Николай Алексеевич Полевой (1846).

- Письмо Н. В. Гоголю (1847).

- Взгляд на русскую литературу 1847 года (1848).

- Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина / Ред. предисл. и прим. Н. И. Мордовченко. — Л.: Гослитиздат, 1937. — 706 с.: ил.

- Белинский В. Г. М. Ю. Лермонтов: Статьи и рецензии / Ред., вступит. статья и примеч. Н. И. Мордовченко. — Л.: Худож. лит., 1940. — 264 с.: портр.

- Белинский В. Г. Избранные философские сочинения / Под общей ред. и со вступит. ст. М. Т. Иовчука. Ред. текста и комментарии В. С. Спиридонова. — М.: Госполитиздат, 1941. — 562 с.

- Белинский В. Г. О Крылове: Сборник статей и высказываний. — М.: Гослитиздат, 1944. — 70 с.

- Белинский В. Г. Письма к Гоголю / Ред., послесловие и примечания Ф. М. Головенченко. — М.: Гослитиздат, 1947. — 32 с. То же./ Белинский В. Г. — М.: Госполитиздат, 1956. — 29 с.

- Белинский В. Г. Избранное. — Молотов: Молотовгиз, 1948. — 395 с.

- Белинский В. Г. Избранные педагогические сочинения / Под ред. действ. чл. АПН Е. Н. Медынского. — М.; Л.: Академия пед. наук РСФСР, 1948. — 280 с.: портр.

- Белинский В. Г. Избранные философские сочинения / Под общей ред. М. Т. Иовчука и З. В. Смирновой. Ред. текста и примеч. В. С. Спиридонова. Т. 1. — М.: Госполитиздат, 1948. — 642 с.: ил., портр. То же. Т. 2. — М.: Госполитиздат, 1948. — 594 с.: ил., портр.

- Белинский В. Г. О Гоголе: Статьи, рецензии, письма / Ред., вступит. ст. и комм. С. Машинского. — М.: Гослитиздат, 1949. — 512 с.: портр.

- Белинский В. Г. О классиках русской литературы / Сост. А. Н. Дубовиков. — М.; Л.: Детгиз, 1948. — 360 с. То же. — М.; Л.: Детгиз, 1950. — 360 с.: ил., портр.

- Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 г. / [Послесл. и примеч. Е. А. Мельниковой]. — М.: Гослитиздат, 1955. — 184 с.: портр.

- Белинский В. Г. Избранные статьи. — М.: Детская литература, 1972. — 223 с.

- Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. — М.: Сов. Россия, 1984. — 96 с.

- Собрание сочинений в 12 тт. Издание К. Т. Солдатенкова. — М., 1859.

- Полное собрание сочинений в 13 тт. Под ред. С. А. Венгерова (тт. 1—11) и В. С. Спиридонова (тт. 12—13). — М., 1900—1917 (тт. 1—11); 1926—1948 (тт. 12—13).

- Собрание сочинений в 3 тт. Под ред. Ф. М. Головенченко. — М., 1948.

- Полное собрание сочинений. Тт. 1—13. — М., 1953—1959.

- Собрание сочинений. В 9-ти томах. М., «Художественная литература», 1977.

Сочинение: «Евгений Онегин» в критике (А. С. Пушкин)

О драме и театре Российская государственная детская библиотека (РГДБ)

«Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех слоях русского общества играет первую роль; но мы не скажем, чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет…»

- Книги

- Издательские серии

- Премии

- Рекомендации

- Библиотечное

- ЧаВо

- Вычитка

- Про вычитку

- Технические темы

- Последние материалы

- Создать список литературы

- Список источников

- Примеры списков

- Готовые списки литературы

- История списков литературы

- Список издательств

- Список авторов

Статьи о русской литературе (сборник)

- Теоретическая механика: Тарг С.М. 1989

- Физика: Чертов для заочников (решебник)

- Физика: Прокофьев (решебник)

- Химия: Шиманович мет. 2003г. (решебник)

Книги похожие на «Из цикла статей «Сочинения Александра Пушкина». Статья девятая. «Евгений Онегин» (окончание)» читать онлайн бесплатно полные версии.

Виссарион Белинский

Виссарион Белинский — все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки kniga-for.me.

Виссарион Белинский

Виссарион Белинский — все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки LibKing.

Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех слоях русского общества играет первую роль; но мы не скажем, чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет. Исключение остается только за высшим кругом, по крайней мере до известной степени. Давно бы пора нам сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всем копировать европейские обычаи, несмотря на наши балы с танцами, несмотря на отчаяние славянолюбов, что мы совсем переродились в немцев,

– несмотря на все это, пора нам наконец признаться, что еще и до сих пор мы – плохие рыцари, что наше внимание к женщине, наша готовность жить и умереть для нее до сих пор как-то театральны и отзываются модною светскою фразою, и притом еще не собственного нашего изобретения, а заимствованною. Чего доброго! теперь и

поштенное

купечество с бородою, от которой попахивает

маненько

капусткою и лучком, даже и оно, идя по улице с

хозяйкою,

ведет ее под руку, а не толкает в спину коленом, указывая дорогу и заказывая зевать по сторонам; но дома… Однако зачем говорить, что бывает дома? зачем выносить сор из избы?.. Набравшись готовых чужих фраз, кричим мы и в стихах и в прозе: «женщина – царица общества; ее очаровательным присутствием украшается общество» и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключением высшего светского): везде мужчины – сами по себе, женщины – сами по себе. И самый отчаянный любезник, сидя с женщинами, как будто жертвует собою из вежливости; потом встает и с утомленным видом, словно после тяжкой работы, идет в комнату мужчин, как бы для того, чтоб свободно вздохнуть и освежиться. В Европе женщина действительно царица общества: весел и горд мужчина, с которым она больше говорит, чем с другими. У нас наоборот: у нас женщина ждет, как милости, чтоб мужчина заговорил с нею; она счастлива и горда его вниманием. И как же быть иначе, если то, что называется тоном и любезностью, у нас заменено жеманством, если у нас все любят поэзию только в книгах, а в жизни боятся ее пуще чумы и холеры? Как вы подадите руку девушке, если она не смеет опереться на нее, не испросив позволения у своей маменьки? Как вы решитесь говорить с нею много и часто, если знаете, что за это сочтут вас влюбленным в нее или даже и огласят ее женихом? Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду. Если вас сочтут влюбленным в нее, вам некуда будет деваться от лукавых и остроумных намеков и насмешек друзей ваших, от наивных и добродушных расспросов совершенно посторонних вам людей. Но еще хуже вам, когда заключат, что вы хотите жениться на ней: если ее родители не будут видеть в вас выгодной партии для своей дочери, они откажут вам от дома и строго запретят дочери быть любезной с вами в других домах; если они увидят в вас выгодную партию – новая беда, страшнее прежней: раскинут сети, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законным браком прежде, нежели успеете опомниться и спросить себя: да как же и когда же случилось все это? Если же вы человек с характером и не поддадитесь, то наживете «историю», которую долго будете помнить.Отчего все это происходит? – Оттого, что у нас не понимают и не хотят понимать, что такое женщина, не чувствуют в ней никакой потребности, не желают и не ищут ее, словом, оттого, что у нас нет женщины. У нас «прекрасный пол» существует только в романах, повестях, драмах и элегиях; но в действительности он разделяется на четыре разряда: на девочек, на невест, на замужних женщин и, наконец, на старых дев и старых баб. Первыми, как детьми, никто не интересуется; последних все боятся и ненавидят (и часто поделом); следовательно, наш прекрасный пол состоит из двух отделов: из девиц, которые должны выйти замуж, и из женщин, которые уже замужем. Русская девушка – не женщина в европейском смысле этого слова, не человек: она не что другое, как невеста.

Название Из цикла статей «Сочинения Александра Пушкина». Статья девятая. «Евгений Онегин» (окончание)

Год выпуска 1845

isbn 5-04-009288-1

«Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех слоях русского общества играет первую роль; но мы не скажем, чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет…»

«Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех слоях русского общества играет первую роль; но мы не скажем, чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет…»

Еще в XIX веке возникло понятие «пушкинский праздник». В те времена их еще называли «фестивалями». Самый яркий из них состоялся в Москве 6 июня 1880 года. Вообще-то тот праздник намечали на 26 мая 1880 года. Это был день 81-й годовщины со дня рождения поэта — разумеется, по старому стилю. Афанасий Фет даже написал стихи «На 26 мая 1880 года» — они и сейчас выходят под таким названием. Но в связи со смертью императрицы Марии Александровны торжества перенесли на 6 июня — то есть отметили пушкинский день по новому стилю, совсем как мы.

В 1919 году, несмотря на Гражданскую войну и голод, книги Пушкина были изданы общим тиражом 750 тыс. Это считалось политически важным — чтобы установившаяся советская власть ассоциировалась в том числе и с Пушкиным. Поэтому призывы крайне левых «сбросить Пушкина с парохода современности» проходили только по разряду эпатажа. Пушкина в СССР почитали и старались интерпретировать в революционном духе. «Он не стоял еще за власть советов, но к ней прошел он некую ступень…» — провозглашал пролетарский поэт Демьян Бедный.

И всё-таки в первые годы советской власти пропаганда относилась к Пушкину если не с опаской, то не без отчуждения. Иногда казалось, что он устарел, как фрак и цилиндр.

С 1967 года ежегодно в первое воскресенье июня в Михайловском, в заповеднике, устраивался Всесоюзный Пушкинский праздник поэзии. При Союзе писателей действовал постоянный оргкомитет по проведению пушкинского праздника, возглавлял его самый телегеничный литературовед всех времен Ираклий Андроников. Традиция пушкинских дней в Михайловском продолжается и в наше время.

Похожие записи:

11 июня 2021 года исполнится 210 лет со дня рождения литературного критика, теоретика, публициста Виссариона Григорьевича Белинского (1811 — 1848).

Родился 11 июня 1811 года в Свеаборге. Детство провел в городе Чембаре, в 1820 году поступил в уездное училище, а с 1825 года учился в пензенской гимназии. В 1829 году стал студентом Московского университета.

Юноша пробовал писать, сочинять баллады, рассказы и считал себя, по его словам, «опасным соперником Жуковского». В 1830 году перешел к другой отрасли искусства: он стал писать в прозе драму «Дмитрий Калинин», направленную против крепостного права. Профессора-цензоры обрушились на Белинского, пригрозили ему ссылкой в Сибирь. Полтора года спустя Белинский был исключен из университета.

К литературной работе Белинский приступил вскоре после своего исключения из университета. Ему удалось пристроиться в журналы Надеждина «Телескоп» и «Молву». С 1833 года он стал помещать там свои переводы с французского, а затем небольшие рецензии.

Фраза «Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?..» давно стала хрестоматийной (это из статьи Белинского «Литературные мечтания. Элегия в прозе», написанной в 1833-1834 годах, то есть в 22-летнем возрасте). Театру и драматургии он посвятил около 180 своих литературно-критических статей и рецензий, то есть практически треть.

Осенью 1834 года он в течение нескольких месяцев печатал в «Молве» свою первую дебютную критическую статью «Литературные мечтания», и с этих пор стал главным критиком журналов Надеждина, в которых в течение 1835 и 1836 годов поместил ряд рецензий и несколько больших статей. Подробно обозревая всю русскую изящную словесность послепетровского времени, Белинский находит только четырех подлинных выразителей народного духа: Державина, Крылова, Грибоедова и Пушкина.

Большую статью он посвятил Гоголю («О русской повести и повестях г. Гоголя», 1835), впервые поставив этого писателя на надлежащую высоту; он первый вскрыл сущность гоголевского творчества. В том же году Белинский написал статью о стихотворениях Кольцова. В следующем году он поместил в «Телескопе» замечательную статью «Ничто о ничем». Это был обзор русской литературы 1835 года. Белинский выступил как критик-максималист, умело замечающий слабые места в художественных произведениях, требующий соответствия литературы высоким идеалам.

Белинский в своих статьях очень эмоционален, искренен, что впоследствии сделало его одним из самых известных литературных критиков России. Белинский познакомился со многими известными авторами и общественными деятелями, активно участвовал в литературной жизни России.

Осенью 1836 года в «Телескопе» было помещено знаменитое «философическое» письмо Чаадаева, за помещение которого журнал был разгромлен, Надеждин сослан, и сам Белинский подвергнут обыску.

С весны 1838 года Белинскому удалось вернуться к журнальной работе. Группа его друзей стала издавать журнал «Московский Наблюдатель». Белинский был литературным критиком и редактором. В журнале вышла статья Белинского о постановке «Гамлета» Шекспира. С этого времени критика Белинского изменилась: она стала психологичной, рассматривающей тонко и точно характеры, стремится к объективности. В 1939 году журнал «Московский наблюдатель» был закрыт. Прекращение деятельности журнала сопровождалось активными обвинениями сотрудников редакции к Белинскому.

В этом же году Виссарион Григорьевич переехал в Петербург и начал работать ведущим критиком в журнале «Отечественные записки».

Вплоть до 1846 года Белинский активно занимался вопросами философии и теории литературы. Это время было расцветом критической деятельности Белинского. В «Отечественных записках» вышли обширные статьи, посвященные творчеству М. Ю. Лермонтова, — «Стихотворения М. Лермонтова», «Герой нашего времени» и одиннадцать статей под общим названием «Сочинения Александра Пушкина».

В начале 1846 года Белинский решил уйти из «Отечественных Записок» и издать большой сборник «Левиафан».

Знаменитый актер Щепкин, старый московский знакомый Белинского, ехал в середине 1946 года на гастроли по всей России, вплоть до Одессы и Крыма, и Белинский пустился с ним в полугодовое путешествие.

С 1847 года Белинский фактически стал руководить журналом «Современник» и активно печатал в нём свои статьи. В это время серьёзно ухудшилось состояние здоровья Виссариона Григорьевича, на собранные друзьями деньги он уехал лечиться за границу. К осени 1847 года Белинский вернулся в Петербург и принялся за работу над одной из самых глубоких статей «Взгляд на русскую литературу 1847 года».

Статьи Белинского и сегодня считаются образцами критической литературы. Ему принадлежит множество цитат и афоризмов. Одна из самых известных: «Из всех критиков самый великий, самый гениальный, самый непогрешимый — время».

Фотогалерея

Виссарион Григорьевич Белинский — краткая биография

| ФИО: | Белинский Виссарион Григорьевич |

| Дата рождения: | 11.06.1811 |

| Место рождения: | Хельсинки, Финляндия |

| Знак зодиака: | Близнецы |

| Деятельность: | Литературный и театральный критик |

| Дата смерти: | 07.06.1848 (36 лет) |

Детство и юность

Виссарион Белинский родился в 1811 году на территории Великого княжества Финляндского в крепости Свеаборг в семье военного доктора Григория Никифоровича Белынского, происходившего из семьи священника. Мама Мария Ивановна была дочерью бедного дворянина. Когда мальчику исполнилось пять лет, семья переселилась в городок Чембар в Пензенской губернии. Там Григорий Никифорович служил уездным врачом.

Семья Белынских жила в бедности. Атмосфера в семье не была комфортной: оба родителя были конфликтными людьми. Виссарион начал получать образование дома, потом недолго учился в уездном училище. В детстве обнаружился интерес к литературе: мальчик много читал, переписывал стихотворения русских поэтов. Тогда же возникло и увлечение театром. Впервые театральные спектакли Виссарион увидел в Пензе, где с 1825 года учился в губернской гимназии. Гимназию не окончил, т.к. пожелал учиться в Московском университете.

Портрет в молодости

Краткая биография

- 1829 – поступил на словесный факультет Московского университета. При поступлении Виссарион изменил фамилию на «Белинский». В конце года был зачислен на казенный счет, т.к. семья не имела возможности содержать сына в Москве. В университете сдружился с Герценом, Огаревым, Станкевичем, Коршем и другими представителями демократически настроенной молодежи.

- 1831, август – тяжело заболел. Четырехмесячное лечение в больнице не дало положительных результатов, здоровье восстановить не удалось. Белинский опасался развития чахотки.

- 1832 – представил в университетскую цензуру трагедию собственного сочинения «Дмитрий Калинин», произведение, навеянное шиллеровскими «Разбойниками», проникнутое ненавистью к крепостничеству. Трагедию не разрешили к печати. Запрет стал причиной тяжелого нервного потрясения юноши.

- 1832 – исключен из университета в связи с неуспеваемостью и пропусками занятий, в том числе из-за болезни. Виссарион начал зарабатывать частными уроками и переводами.

- 1834 – начало журналистской деятельности. В приложении «Молва» к журналу «Телескоп» напечатана статья Белинского «Литературные мечтания. Элегия в прозе». Это был эмоционально и убедительно написанный исторический обзор русской литературы. Статья стала первым опытом литературной критики, вызвала большой читательский интерес. В ней проявились яркий, страстный и эмоциональный стиль, за который позднее Белинского стали называть «неистовый Виссарион»; умение убеждать и отстаивать свою точку зрения. Позднее в издании были опубликованы статьи Белинского о творчестве Н. Гоголя, Е. Баратынского, А. Кольцова.

- 1835, с мая по декабрь – руководил литературным обозрением «Телескоп».

- 1836, осень – после напечатания одного из «Философических писем» П.Чаадаева, «Телескоп» был запрещен. В результате литератор остался без средств к существованию.

- 1837 – Виссарион Григорьевич вынужден уехать на 3 месяца лечиться на Кавказ. Друзья помогли ему средствами.

- 1838 – написал статью «„Гамлет» Шекспира. Мочалов в роли Гамлета». В статье выступил защитником прогрессивного реалистического направления театра и русской литературы.

- 1838 – стал негласным редактором журнала «Московский наблюдатель». В журнале печатались его критические статьи, также издана драма «50-летний дядюшка или странная болезнь».

- 1839 – переезд в Петербург. Принял предложение А.А. Краевского возглавить критический отдел столичного журнала «Отечественные записки». Петербургский период – самый плодотворный в деятельности Белинского – литературного и театрального критика. Эта деятельность была важным фактором того, что «Отечественные записки» стали влиятельным литературным изданием в России.

- 1840-1846 – расцвет литературной деятельности Белинского. Печатались его обзоры новых художественных произведений, библиографические заметки, статьи о театральных спектаклях, публицистика. Статьи, посвященные русским писателям, составили серию материалов по истории русской литературы от Ломоносова до современников Белинского.

- 1846, начало – из-за разногласий в редакции и состояния здоровья ушел из журнала «Отечественные записки» и вместе с актером М. Щепкиным предпринял путешествие по югу России. Финансировали путешествие друзья Белинского.

- 1847 – возглавил критико-библиографический отдел журнала «Современник», редактируемого Н. Некрасовым. Из-за болезни написал для издания лишь одну значительную статью «Взгляд на русскую литературу 1847 года», в которой проанализировал историю развития русской литературы.

- 1847 – уехал лечиться за границу.

- 1848 – умер в Петербурге от неизлечимого в те времена туберкулеза.

Личная жизнь

Летом 1836 года Белинский в имении своего друга Михаила Бакунина познакомился с тремя его сестрами. Увлекся младшей – Александрой. Увлечение длилось три года. Белинский не решался признаться, а Александра не делала шагов навстречу. Ситуация доставила Виссариону Григорьевичу немало мучительных переживаний.

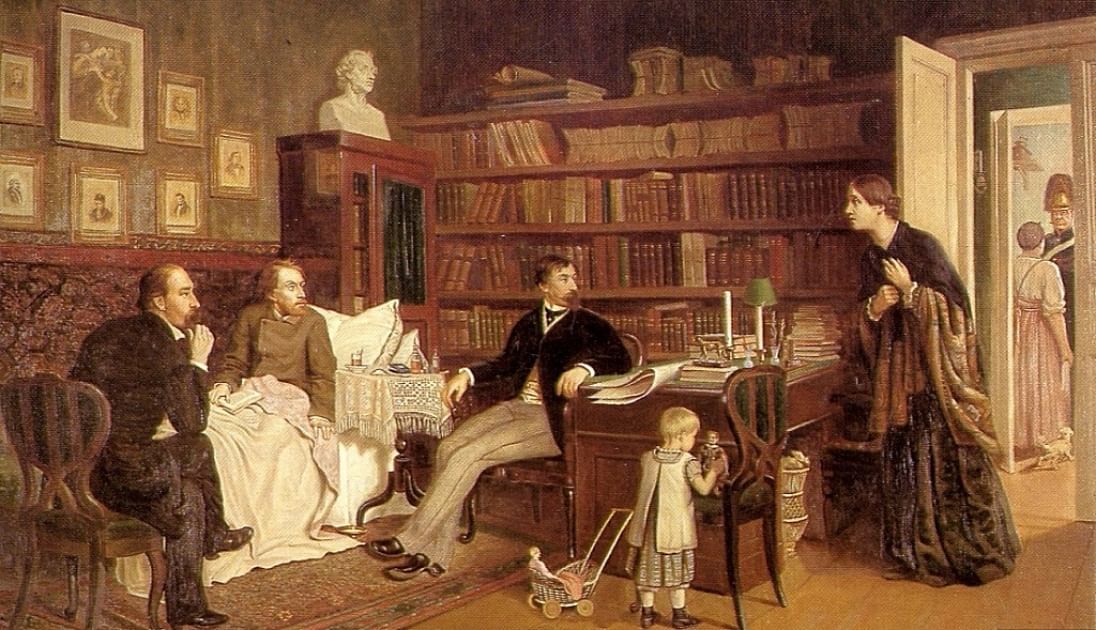

Летом 1843 года в Москве Виссарион Григорьевич познакомился с будущей супругой – 32-летней Марией Васильевной Орловой, классной дамой московского Екатерининского института (по другим сведения знакомство состоялось в 1835 году). В ноябре пара обвенчалась.

В 1845 году в семье родилась дочь Ольга. Сын Владимир, родившийся в 1846 году, умер четырехмесячным.

Семейную жизнь Белинских нельзя назвать счастливой. Между супругами не было взаимопонимания. Отношения осложнялись еще тем, что вместе с Белинскими проживала сестра Марии Васильевны – Агриппина Васильевна Орлова, женщина с трудным характером.

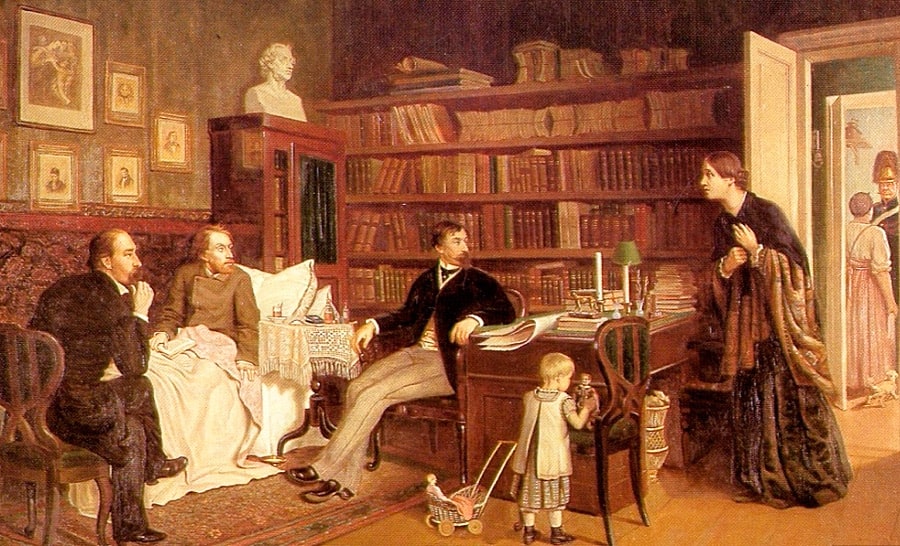

Виссарион Белинский дом в кругу семьи

Вывод

Виссарион Григорьевич Белинский – великий русский литературный и театральный критик, публицист, создатель русской литературной критической мысли. Всего им написано более тысячи рецензий и статей как по творчеству отдельных литераторов, так и статей-обзоров, дающих представление о различных направлениях литературы, русской и зарубежной.

Основывая критическую деятельность на интересах общественного развития своего времени, Белинский был не только выдающимся литературно-театральным критиком, но и влиятельным общественным деятелем.

Виссарион Белинский

Виссарион Григорьевич Белинский – русский литературный критик и публицист. Он был сторонником западнических идей. Белинский работал главным образом как литературный критик, потому что эта область меньше всего подвергалась цензуре.

Он соглашался со славянофилами в том, что общество имеет приоритет над индивидуализмом, но в то же время утверждал, что общество должно лояльно относиться к выражению индивидуальных идей и прав.

В биографии Виссариона Белинского было множество разных испытаний, однако было и много интересных фактов в личной и литературной жизни.

Итак, перед вами краткая биография Белинского.

Биография Виссариона Белинского

Виссарион Белинский появился на свет в Свеаборге (Финляндия) 30 мая (11 июня) 1811 г. Он рос и воспитывался в семье врача.

Любопытно, что глава семейства являлся вольнодумцем и не верил в Бога, что для того времени было весьма необычным явлением. По этой причине люди избегали общения с Белинским-старшим и лечились у него в случае крайней необходимости.

Детство и юность

Когда Виссариону едва исполнилось 5 лет, семья Белинских перебралась в Пензенскую губернию. Начальное образование мальчик получил у местной учительницы. Интересен факт, что отец обучал сына латинскому языку.

В 14-летнем возрасте Белинский начал учиться в гимназии. В данный период биографии он серьезно увлекся русским языком и литературой. Поскольку образование в гимназии оставляло желать лучшего, со временем он стал все чаще прогуливать уроки.

В 1825 г. Виссарион Белинский успешно сдал экзамены в Московский университет. В эти годы он часто жил впроголодь, поскольку семья не могла себе позволить в полной мере оплачивать его содержание и обучение.

Тем не менее, студент продолжал учебу несмотря на многие испытания. Со временем Виссариону назначили стипендию, благодаря чему он начал учиться за казенный счет.

Позже вокруг Белинского, отличавшегося большим умом, собрался небольшой кружок. В него входили такие личности, как Александр Герцен, Николай Станкевич, Николай Огарев и прочие почитатели литературы.

Молодые люди обсуждали разные произведения, а также говорили о политике. Каждый из них выражал свое видение на развитие России.

Учась на втором курсе, Виссарион Белинский написал свое первое произведение «Дмитрий Калинин». В нем автор критиковал крепостное право, устоявшиеся традиции и права помещиков.

Когда книга оказалась в руках цензоров Московского университета, она была запрещена к публикации. Более того, Белинскому пригрозили ссылкой за его идеи. После первой неудачи последовали болезнь и исключение студента из вуза.

Чтобы свести концы с концами, Виссарион начал заниматься литературными переводами. Одновременно с этим, он зарабатывал деньги давая частные уроки.

Литературная критика

Со временем Белинский познакомился с Борисом Надеждиным – владельцем издания «Телескоп». Новый знакомый, взял его на работу в качестве переводчика.

В 1834 г. Виссарион Белинский издал свою первую критическую заметку, которая стала отправной точкой в его карьере. В это время биографии он часто посещал литературные кружки Константина Аксакова и Семена Селиванского.

Критик по-прежнему испытывал материальные трудности, часто переезжая с одного места на другое. Позже он начал трудиться секретарем у писателя Сергея Полторацкого.

Когда в 1836 г. «Телескоп» прекратил свое существование, Белинский еще больше погряз в нищете. Только благодаря помощи старых знакомых, он мог хоть как-то выживать.

Однажды Аксаков пригласил Виссариона преподавать в Константиновский межевой институт. Таким образом у Белинского на какое-то время появилась стабильная работа и возможность заниматься писательской деятельностью.

Позже критик решает уехать из Москвы в Петербург. Он с новой силой интересуется философией, особенно увлекаясь взглядами Гегеля и Шеллинга.

С 1840 г. Белинский в грубой форме раскритиковал детерминистический прогресс, поставив судьбу конкретного индивида превыше мировых судеб и интересов.

Писатель являлся сторонником идеализма. Он был убежденным атеистом и в письмах Гоголю осуждал церковные обряды и устои.

Биография Виссариона Белинского всецело связана с профессиональной литературной критикой. Поддерживая западнические настроения, он выступал противником народничества и славянофильских идей, пропагандирующих патриархат и устаревшие традиции.

Виссарион Григорьевич являлся родоначальником научного подхода в этом направлении, будучи сторонником «натуральной школы». Ее основоположником он называл Николая Гоголя.

Белинский разделял природу человека на духовную и физическую. Он утверждал, что искусство представляет возможность мыслить образно, и это также легко, как размышлять с помощью логики.

Благодаря идеям Белинского появилось литературоцентричное восприятие русской духовной культуры. Его творческое наследие заключается в большом количестве критических статей и описании состояния русской литературы в середине 19 века.

Личная жизнь

Хотя Виссарион Белинский имел немало друзей и знакомых, его часто не покидало чувство одиночества. По этой причине ему хотелось создать семью, однако постоянные проблемы с деньгами и здоровьем, мешали ему достичь этой цели.

Со временем Белинский начал ухаживать за Марией Орловой. Девушка была очарована творчеством писателя и с удовольствием вела с ним переписку, когда тот находился в других городах.

В 1843 г. молодые люди решили пожениться. На тот момент им было по 32 года.

Вскоре у пары родилась дочь Ольга. Затем в семействе Белинских на свет появился сын Владимир, который умер уже через 4 месяца.

В этот период биографии Виссарион Белинский брался за любую работу, чтобы обеспечить жену и ребенка. Однако семья нередко испытывала материальные трудности. Помимо этого, критика часто подводило здоровье.

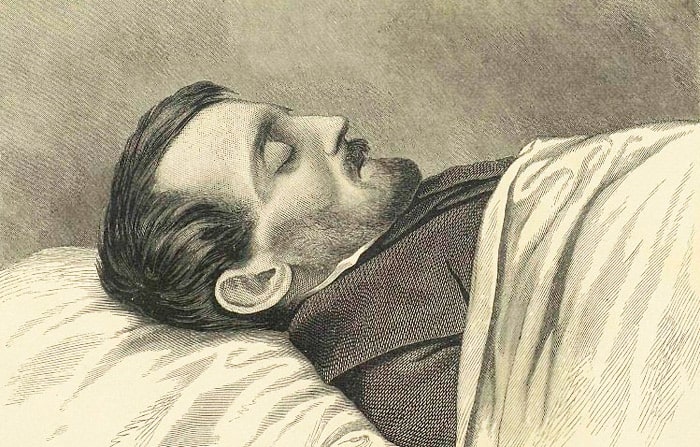

Смерть

В последние годы жизни здоровье Виссариона Белинского еще больше ухудшилось. Он постоянно чувствовал слабость и мучился от прогрессирующих приступов чахотки.

За 3 года до смерти Белинский ездил лечиться на юг России. После этого он пытался выздороветь в санатории во Франции, однако это не дало никаких результатов. Писатель только еще больше погряз в долгах.

Виссарион Григорьевич Белинский умер 26 мая (7 июня) 1848 года в Петербурге, в возрасте 36 лет. Так не стало одного из самых талантливых литературных критиков в истории России.

Краткая биография: Белинский Виссарион Григорьевич

Русский критик и публицист. Родился 11 июня (по старому стилю — 30 мая) 1811 в крепости Свеаборг (Финляндия), в семье флотского врача, а позднее — уездного лекаря. Мать была типичной провинциальной кумушкой, а отец, человек не без дарований, опустился под влиянием провинциальной жизни. Дедом его был священник, отец Никифор, по семейным преданиям праведник-аскет и подвижник. Характеры отца и матери отразились и на сыне. Темперамент матери, резкость и прямота отца проявились уже в молодом Белинском. В 1816 семья переехала в город Чембар (ныне Белинский) Пензенской губернии. В 1820 поступил в уездное училище, а с 1825 учился в пензенской гимназии. Не кончив учения в гимназии, в 1828 решил поступить в Московский университет. В конце 1829, после многих затруднений, ему удалось стать студентом Московского университета, поступив на словесный факультет.

Любовь к родной литературе развилась с юных лет. Юноша сам пробовал писать, сочинять баллады, рассказы и считал себя, по его словам, «опасным соперником Жуковского». В конце 1830 перешел к другой отрасли искусства: стал писать в прозе драму «Дмитрий Калинин», направленную против крепостного права. В это время Белинский был казенно-коштным студентом, но относился к этому «казенному кошту» с ненавистью. В конце 30-го, когда в Москве свирепствовала холера, в университете был карантин, и студенты были заперты в нем в течение трех осенних месяцев. Этим временем невольного отдыха Белинский воспользовался для того, чтобы закончить трагедию и представил в университетскую цензуру для напечатания, где оно «признано было безнравственным, бесчестящим университет», профессора-цензоры пригрозили Белинскому ссылкой в Сибирь, каторгой или солдатчиной. Это так потрясло Белинского, что он в тот же день слег в больницу. В сентябре 1832 он был исключен из университета под предлогом «слабого здоровья и ограниченности способностей». Осенью 1836 в «Телескопе» было помещено знаменитое «философическое» письмо Чаадаева, за что журнал был разгромлен, а Белинский подвергнут обыску. С весны 1838 ему удалось вернуться к журнальной работе: его друзья стали издавать журнал «Московский Наблюдатель», в котором Белинскому пришлось играть роль не только литературного критика, но и редактора. С конца 1836 Белинский бедствовал. Неудачная любовь к Александре Бакуниной (сестре Михаила), в связи с тяжелым положением денежных дел, привела его к тому, что еще зимою 1836 он чувствовал себя совершенно опустившимся и, чтобы заглушить тяжелые чувства, «предавался чувственности». Такая жизнь довела его до болезни, и весною 1837 ему пришлось ехать лечиться на Кавказ на средства друзей. В конце 1839 он решился на переезд из Москвы в Петербург, где предстояла работа в «Отечественных Записках», продолжавшаяся до начала 1846. Это время было расцветом критической деятельности Белинского и расцветом «Отечественных Записок». В 1842 Белинский окончательно пришел к «социальности» и с этой точки зрения стал оценивать все литературные и общественные события. Начиная с 1841, он стал помещать в «Отечественных Записках» ежегодное обозрение русской литературы и продолжал до конца своей деятельности в этом журнале, до начала 1846. В начале 1841 Белинский был знаком с социализмом только понаслышке; в одном из писем середины 1841 он писал: «Надо познакомиться с сен-симонистами; я на женщину смотрю их глазами». Прошло еще два-три месяца, и Белинский познакомился уже с учением социализма и с 1842 стал проповедником мирового учения социализма. В 1842 — 1843 снова воскресла неудачная любовь к Бакуниной, и на этот раз Белинский, по-видимому, мог рассчитывать на взаимность. Но летом 1843 он, гостивший в то время в Москве у Боткина, встретился со своей будущей женой, Марией Васильевной Орловой, классной дамой московского института и немолодой уже женщиной. Белинский женился на ней в ноябре 1843. Брак этот, по-видимому, не был особенно удачным. Обострялась и болезнь — чахотка, которой Белинский был болен еще в Москве. Московские друзья устроили ему поездку по России с мая по октябрь этого года: знаменитый актер Щепкин собирался на гастроли по России, и Белинский отправился с ним. В начале 1847 доктора стали снова посылать его в путешествие на воды, в Силезию, и снова средства для поездки достали друзья. Белинский умер от чахотки 7 июня (по старому стилю — 26 мая) 1848, в Петербурге. Похоронен на Волковом кладбище. Он умер «вовремя», как говорил потом об этом Грановский, потому что в руки николаевских жандармов вскоре попало распространенное во многих списках его письмо к Гоголю, за одно чтение которого, был приговорен к смертной казни Достоевский. В 1849 управляющий III отделением канцелярии Его Величества (позднее департамент полиции) Дубельт «яростно сожалел» о смерти Белинского: «мы бы его сгноили в крепости» — таковы были слова Дубельта.

Среди произведений — статьи, реценции, драма: «Дмитрий Калинин» (1832, драма), «О русской повести и повестях г. Гоголя» («Арабески» и «Миргород») (1835, статья), «Ничто ни о чем» (1835), «Стихотворения В. Бенедиктова» (1835), «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838, цикл статей), «Соч. в стихах и прозе Д.Давыдова», «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова. » (1840), «Стихотворения М. Лермонтова. » (1841), «Взгляд на русскую литературу 1846 года», «Н.А. Полевой» (1846), «Взгляд на русскую литературу 1847 года», «Ответ В. Белинского (Гоголю)» (1847).

Виссарион Белинский

В иссарион Белинский — русский критик, публицист, философ. Иван Тургенев говорил, что главной чертой его характера было «стремительное домогательство истины». Статьи Белинского для лучших журналов того времени — «Телескопа», «Отечественных записок», «Современника» — до сих пор считаются образцами критической литературы.

Увлечение литературой

Виссарион Белинский родился в 1811 году в Финляндии. Когда мальчику исполнилось пять лет, семья переехала в Пензенскую губернию, где он учился в местном училище, а чуть позже — в гимназии. С детства Белинский интересовался изучением русского языка и литературы: читал все, что печаталось тогда в журналах, переписывал стихотворения отечественных писателей.

Уездное образование не удовлетворяло любознательного юношу, поэтому в 1829 году он поступил на словесный факультет Московского университета. Первое время студенту приходилось бедствовать, пока ему не стали платить стипендию.

В комнате общежития, где жил Виссарион Белинский, стали собираться студенты, среди которых были Николай Станкевич, Александр Герцен, Николай Огарев, Евгений Корш, Николай Кетчер. На встречах они читали собственные произведения и обсуждали проблемы политической, общественной и литературной жизни России. Это собрание получило название «Литературное общество 11-го нумера».

Через год учебы в университете Виссарион Белинский написал свое первое литературное произведение — драму «Дмитрий Калинин» на тему крепостного права. Цензурный комитет университета не только не разрешил печатать ее, но и пригрозил ссылкой и каторгой. Белинский вскоре попал в больницу, и в 1832 году его отчислили: здоровье сочли слишком слабым, а способности — «ограниченными». Он остался без средств к существованию, поэтому начал давать частные уроки и переводить зарубежные произведения.

«Литературе расейской — моя жизнь и моя кровь»

В это время Виссарион Белинский подружился с основателем журнала «Телескоп» Николаем Надеждиным. Поначалу Белинский переводил для издания небольшие заметки, а в 1834 году опубликовал свою первую критическую статью «Литературные мечтания. Элегия в прозе». В работе автор делал обзор русской литературы — с точки зрения истории, — и рассуждал на тему ее будущего. Затем последовали другие литературные обозрения на произведения Николая Гоголя, Евгения Баратынского, Владимира Бенедиктова и Алексея Кольцова. В этих работах Белинский писал о начале новой эпохи в русской литературе.

Через два года журнал закрыли — Белинский опубликовал в нем «Философические письма» Петра Чаадаева, в которых автор восхищался европейской культурой. Белинский вновь оказался в сложном финансовом положении, все попытки найти работу были тщетны. Дела несколько улучшились в начале 1838 года, когда Белинского назначили редактором журнала «Московский наблюдатель». Здесь он публиковал свои статьи, окончательно убеждаясь, что его призвание — литературная критика.

«Нужно быть гражданином, сыном своего общества»

Спустя год работы в московском журнале Виссариону Белинскому предложили переехать в Санкт-Петербург, чтобы возглавить критический отдел в журнале «Отечественные записки». Эта работа — расцвет его литературной критики. Белинский писал для журнала статьи о театре и молодых современных литераторах, обзоры новых литературных произведений, библиографические и политические заметки. Эти очерки объединили историю русской литературы от Михаила Ломоносова до Александра Пушкина.

Как литературный критик Виссарион Белинский разработал теорию реализма, ввел новые понятия для оценки литературного произведения: «верность характеру героя», «современность». В статьях он пропагандировал принципы народности, требовал изображения действительной жизни, протестовал против фальши.

В 1845 году Белинский тяжело заболел, ему стало все сложнее справляться с работой. Его отношения с сотрудниками испортились, и в начале следующего года критик ушел из редакции журнала. Некоторое время он путешествовал по Югу России. Вернувшись в Петербург, Белинский устроился в журнал «Современник», однако болезнь по-прежнему мешала работать. Не считая небольших библиографических заметок, критик написал только одну крупную статью — «Обозрение литературы 1847 года».

В начале 1847 года Белинский вновь заболел и отправился поправлять здоровье за границей, но лечение не помогло. Через несколько месяцев критик возвратился в Петербург, где и умер в 1848 году. Похоронили Белинского на Волковском кладбище.

Белинский В.Г. – критик и публицист. Краткая история жизни

В 1816 году семья переселилась в город Чембар (ныне Белинский) Пензенской губернии. В 1820 году будущий критик зачислился в уездное училище, а с 1825 года обучался в пензенской гимназии. Не завершив своего обучения в гимназии, в 1828 году Белинский решил устроиться в Московский университет. В конце 1829 года не смотря на большие сложности у него все-таки получилось стать студентом Московского университета. Он поступил на факультет словесности.

Любовь к русской литературе сформировалась у писателя с самых молодых лет. Юноша сам пытался писать: сочинял баллады, рассказы и считал себя, по его словам, “опасным соперником Жуковского”.

В конце 1830 года он перешагнул на сторону иной области искусства и начал сочинять драму “Дмитрий Калинин” в прозе, обращённую против крепостного права. В это время Белинский являлся так называемым – казённокоштным студентом, но относился к этому “казённому кошту” с плохо скрываемой ненавистью.

В конце 30-го года, когда в Москве бушевала холера, а в университете объявили карантин, студенты были закрыты в нем в течение трёх долгих осенних месяцев. Во время этого нечаянного отдыха Белинский закончил свою трагедию и показал ее цензуре университета для печати. Цензура отнеслась к произведению Белинского весьма негативно – “признано было безнравственным, бесчестящим университет”. Профессора-цензоры пригрозили начинающему писателю ссылкой в Сибирь, каторгой или солдатчиной.

Такое несправедливое отношение так поразило Белинского, что он тут же попадает в больницу. В сентябре 1832 года его исключили из университета под надуманным предлогом “слабого здоровья и ограниченности способностей”.

Осенью 1836 года в “Телескопе” было опубликовано известное “философическое” письмо Чаадаева, из-за которого журнал был расформирован, а Белинский подвергнут обыску.

С весны 1838 года у него вновь получилось возвратиться в журналистику. Его друзья начали выпускать журнал “Московский Наблюдатель”, в котором Белинскому досталась роль не только литературного критика, но и редактора.

С конца 1836 года Белинский сильно нуждался в средствах. Несчастливая любовь к Александре Бакуниной (сестре Михаила Бакунина), разбилась о трудное положение финансовых дел, и повергла его в полнейшую депрессию. Чтобы погасить горькие чувства, писатель “предавался чувственности”. Такая беспорядочная жизнь привела его к болезни, и весною 1837 года он уехал лечиться на Кавказ на деньги друзей.

В конце 1839 года он отважился переехать из Москвы в Петербург, где ему предложили работу в “Отечественных Записках”, которая продолжалась до начала 1846 года. Этот период времени являлся расцветом критической деятельности Белинского и расцветом “Отечественных Записок”.

В 1842 году Белинский бесповоротно пришёл к “социальности” и с этой точки зрения начал оценивать все литературные и общественные события.

Начиная с 1841 года, он стал публиковать в “Отечественных Записках” ежегодный обзор русской литературы, который продолжался до начала 1846 года, когда он закончил свою деятельность в этом журнале.

Летом 1843 года он повстречался со своей будущей женой – Марией Васильевной Орловой – классной дамой московского института. Не смотря на то что, женщина была уже немолода, Белинский женился на ней в ноябре 1843. Брак этот, по всей вероятности, не был особо счастливым. Усиливалась и болезнь – чахотка, которой критик заболел ещё в Москве.

Московские друзья устроили ему путешествие по России. Знаменитый актёр Щепкин намеревался отправится на гастроли по России, и Белинский поехал вместе с ним.

Белинский скончался от чахотки 7 июня (по старому стилю – 26 мая) 1848 году, в Петербурге. Похоронили критика на Волковом кладбище. Он умер “вовремя”, как сообщал после этого Грановский. В руки николаевских жандармов вскоре после смерти Белинского угодило его послание к Гоголю, за одно только прочтение, которого, приговорили к смертной казни Достоевского.

Среди произведений – статьи, рецензии, драма: “Дмитрий Калинин” (1832, драма), “О русской повести и повестях г. Гоголя” (“Арабески” и “Миргород”) (1835, статья), “Ничто ни о чём” (1835), “Стихотворения В. Бенедиктова” (1835), “Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета” (1838, цикл статей), “Соч. в стихах и прозе Д. Давыдова”, “Герой нашего времени”. Соч. М. Лермонтова…” (1840), “Стихотворения М. Лермонтова…” (1841), “Взгляд на русскую литературу 1846 года”, “Н.А. Полевой” (1846), “Взгляд на русскую литературу 1847 года”, “Ответ В. Белинского (Гоголю)” (1847).

Краткая биография белинский

Краткая биография Белинского Виссариона Г. (11 июня 1811 — 7 июня 1848).

Виссарион Григорьевич Белинский — русский мыслитель, публицист, критик, философ, писатель – появился на свет в 1811 г., 11 июня, в семействе флотского врача, проживавшем в Свеаборге (Финляндия). Когда мальчику было 5 лет, они переехали в Пензенскую губернию, город Чембар. Там Виссарион учился в уездном училище, позднее, с 1825 г., – в Пензенской гимназии. Желание юноши стать студентом Московского университета было настолько большим, что он даже не окончил гимназический курс и, несмотря на многочисленные сложности, в 1829 г. был зачислен на словесный факультет.

Родное слово с малых лет представляло для Белинского огромный интерес, он пробовал себя на литературном поприще. Написанная в 1830 г. драма «Дмитрий Калинин», затрагивающая тему крепостного права, была представлена Цензурному комитету университета, которая отреагировала резко отрицательно, назвав детище Белинского безнравственным и пригрозив ему самым суровым наказанием. Из-за нервного потрясения студент попал в больницу. В сентябре 1832 г. вольнолюбивый Белинский был отчислен, т.к. его здоровье сочли слишком слабым, а способности – ограниченными. Чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию, Виссарион давал уроки и понемногу переводил.

Сближение с основателем журнала «Телескоп» стало поворотным пунктом в его биографии: именно на его страницах в сентябре 1834 г. появилась дебютная статья, положившая начало блестящей деятельности критика. Уже через два года журнал был закрыт из-за опубликования ставших знаменитыми «Философических писем» Чаадаева, что навлекло на Белинского неприятности и ввергло его в нужду. Сложное финансовое положение и неудачи в личной жизни привели его к разгульному образу жизни и затем — к болезни, поэтому весной 1837 г. он благодаря помощи друзей лечился на Кавказе. Через год он снова трудился в журнале — «Московский наблюдатель», созданном его хорошими знакомыми, где был и литературным критиком, и редактором.

В 1739 г. Белинскому поступило предложение переехать в Москву, чтобы возглавить критический отдел в журнале «Отечественные записки». Принять его заставило тяжелое финансовое положение, и из Москвы в Петербург Белинский переехал с тяжелым сердцем. Между тем именно работа в «Отечественных записках» стала периодом настоящего расцвета его деятельности как литературного критика. С 1840 по 1846 гг. на страницах издания появлялись не только обозрения выходящих произведений, статьи о театре, заметки библиографического и политического характера, но и серьезные статьи, посвященные творчеству Пушкина, Лермонтова, Державина, Майкова и других авторов, и эти очерки, по сути своей, являлись историей русской литературы, охватывающей период от Ломоносова до Пушкина.

В творчестве дела Белинского шли намного лучше, чем в его личной жизни. В ноябре 1843 г. он не слишком удачно женился на женщине немолодого уже возраста, но главное — с еще большей силой дала себе знать чахотка — это заболевание мучило его еще до переезда в Петербург. Осенью 1845 г. Белинский тяжело переболел, после чего ему было все сложнее справляться с работой в журнале, которая требовала оперативности и сильного умственного напряжения. Его отношения с редакцией заметно ухудшились, и в начале 1846 г. критик перестал быть сотрудником журнала. С конца весны по середину осени он путешествовал по югу России со знаменитым актером Щепкиным (этот вояж ему организовали друзья).