(601 слово) Не секрет, что семнадцатый век ознаменовал начало Нового времени. Это столетие известно научными прорывами и громкими изобретениями. Именно в семнадцатом столетии произошло утверждение буржуазного строя в Америке и Европе. В это же время происходило становление национальных государств. Именно в этом веке перестраивается сознание человека периода Средневековья. Данные события не могли не отразиться на произведениях отечественной литературы. Рассмотрим, какие особенности были присущи русской литературе в семнадцатом веке.

Важно отметить, что русская литература того периода находилась еще в зачаточном состоянии. В связи с тем, что грамотой владели немногие, а ее уровень даже среди знати был очень низким, писателей было крайне мало. Оазисами просвещения по-прежнему оставались монастыри, где собирались богатейшие библиотеки. Ученые люди становились монахами и посвящали жизнь летописным трудам. Но плоды их усилий не выходили за пределы религиозных учреждений и были известны в тесном кругу. Светская литература фактически отсутствовала. Однако постепенно формировался спрос публики на таковую. Во многом благодаря переводам иностранной литературы наши предки пристрастились к чтению, выходящему за рамки религиозных произведений.

В данный период большое значение имели произведения, написанные на историческую тему. Историческим произведениям семнадцатого столетия была характерна ярко выраженная публицистичность. Одним из самых известных и масштабных произведений данного периода является «Сказание Келаря Троице – Сергеевой Лавры» Авраама Палицына. В нем автор излагает свои собственные взгляды по поводу Смутного времени, он пытается понять истинные причины непростого для страны периода.

В семнадцатом веке начинают появляться сочинения с обобщающим характером. Семидесятые годы запомнились появлением первой исторической книги под названием «Синопсис». Автором данной книги является монах Киевско–Печерского монастыря Иннокентий Гизеля. Благодаря этому знаменитому труду читатель мог ознакомиться с периодом образования Киевской Руси. В данной книге рассказывалась не только история России, но и история Украины. Кроме того, труд Иннокентия Гизеля использовался в качестве учебника по отечественной истории.

Семнадцатое столетие подарило отечественной литературе и другие важные рукописные труды. Одним из знаменитых произведений семнадцатого века является книга по названием «Скифские истории». Её автор — русский историк и переводчик Андрей Иванович Лызлов. Автор наглядно описал противостояние русских людей и европейцев со «скифами». Под скифами писатель понимал турок, а также монголо-татар. Данная книга представляет собой большую ценность, ведь автор в ней мастерски объединил знания из отечественных и европейских источников. У Лызлова на высшем уровне получилось составить наглядную и правдивую картину происходящих событий.

Произведения, созданные в семнадцатом веке, представляли собой не только исторические повествования о далеком прошлом. Семнадцатое столетие было наполнено значимыми событиями, которые отражались в литературных произведениях того периода. Одним из известных трудов является «Повесть об Азовском осадном сидении». Данная повесть выступала в качестве донесения русскому царю Михаилу Федоровичу. В ней правдоподобно рассказывалось об Азовских походах. В основе произведения лежит история о захвате турецкой крепости донскими казаками. Автора данного труда определиться не удалось. Однако существует предположение, что им является начальник воинской канцелярии Фёдор Прошин. Такую тайну оставил читателю семнадцатый век.

В литературе семнадцатого столетия присутствовали также книги нравственного содержания. Большую популярность приобрёл труд «Жития Святых». Не менее известной стала биография Аввакума «Житие протопопа Аввакума». В отличие от других произведений этого времени, данному труду присущи нарочитая простота и грубый язык.

Не секрет, что в отечественной литературе семнадцатого столетия появляются совершенно новые жанры. Так, в этот период возникает книжная поэзия, а также сатирические повести. Со временем данные жанры нашли свою нишу в литературе.

Главным литературным направлением в семнадцатом веке считался классицизм. Основными принципами этого направления являются высокая гражданская тематика, высокий слог, интерес к исторической тематике, а также строгая нормативность. Под нормативностью в классицизме понимаются четкие жанровые каноны, исключительная требовательность к стилистике, опора на теорию литературы. Классицизм не допускал авторского произвола и значительно стеснял свободу самовыражения творца.

Таким образом, литературе семнадцатого столетия были присущи свои индивидуальные черты, что отличало её от совокупности произведений других эпох. Благодаря уцелевшим книгам мы можем дать исчерпывающую характеристику тому времени.

Автор: Виктория Комарова

5 декабря 1620 года родился протопоп Аввакум, один из главных идеологов старообрядчества, святой Русской православной старообрядческой церкви.

Личное дело

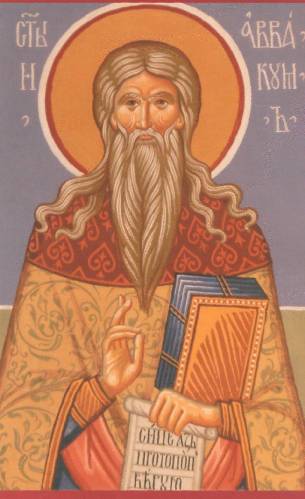

«Священномученик и исповедник Аввакум»

Фреска в Ильинском приделе Никольского храма (Москва)

Аввакум (1620 – 1682) родился в семье сельского священника Петра, сына Кондратьева, в селе Григорово под Нижним Новгородом. Отец его был привержен «питию хмельному», воспитанием детей, видимо, больше занималась мать – «постница и молитвенница», внушившая сыну глубокое религиозное чувство. В семнадцать лет Аввакум женился на четырнадцатилетней дочери кузнеца Анастасии Марковне. В 1642 году был рукоположен в дьяконы, два года спустя – в священники. Стал служить в церкви села Лопатицы. С первых же дней строгость Аввакума восстановила против него его паству. С одинаковой суровостью он изобличал грехи и нерадивость и крестьян, и дворян, и представителей духовенства. Бескомпромиссный священник постоянно вступал в конфликты с местным начальством, воеводами и дьяками, упрекая их в злоупотреблениях. Из-за этого Аввакума нередко избивали, а однажды сбросили в Волгу, так что он едва выплыл.

В 1647 году Аввакум с женой и новорожденным ребенком вынужден был бежать из Лопатиц в Москву.

В Москве Аввакум встретился с протопопом Благовещенского собора Кремля и царским духовником Стефаном Вонифатьевым. Аввакум вошел в объединившийся вокруг Вонифатьева круг представителей духовенства, стремившихся к исправлению церковной жизни и нравов Руси путем борьбы с пороками среди духовенства, проповеди христианской нравственности среди паствы, социальных мер (закрытие кабаков, устройство богаделен), а также исправления церковных обрядов и богослужебных книг. В истории это неформальное сообщество известно под названием «кружок ревнителей благочестия». Среди членов этого кружка был и архимандрит Новоспасского монастыря Никон – будущий патриарх.

В начале 1650-х годов Аввакум был назначен протопопом в Юрьевец-Повольский (современый Юрьевец Ивановской области). Но там повторилась история, ранее случившаяся в селе Лопатицы: строгость Аввакума оказалась столь велика, что уже через два месяца местные жители «среди улицы били батожьем и топтали его». Аввакум снова бежит в Москву. Он служит в Казанском соборе, настоятелем которого был его близкий друг Иоанн Неронов, а также участвует в организованной патриархом Иосифом работе по исправлению церковных книг, путем сверки их с наиболее древними образцами.

В 1652 году патриархом становится Никон, который резко ускоряет ход церковной реформы. Исправление богослужебных книг продолжается, но уже не по древнерусским, а по греческим образцам.

Стефан Вонифатьев, Иоанн Неронов и Аввакум становятся лидерами церковной оппозиции, противостоявшей реформам патриарха Никона. После заключения Неронова в Спасов-Каменный монастырь Аввакум отказался служить в Казанском соборе по новому обряду и демонстративно перенес службу во двор дома опального Неронова, приспособив для этой цели «сушило» (сеновал). Был схвачен прямо во время всенощной и заключен в подземелье Адроникова монастыря. Перенес избиения и пытку голодом, но отказался принять нововведения Никона.

17 сентября 1653 года Аввакум «за ево многое бесчинство» был сослан с семьей в Тобольск. Там он продолжал «укорять ересь Никонову», поэтому в 1655 году его приказали отправить в Енисейск. Затем Аввакуму предписали в качестве отрядного священника отправиться в Забайкалье с отрядом воеводы Афанасия Пашкова. С Пашковым Аввакум непрерывно конфликтовал и претерпел от него немало притеснений. В Братском остроге по приказу Пашкова Аввакум был бит кнутом и заключен в «студеной башне: там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья! Что собачка в соломке лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было: я их скуфьею бил — и батошка не дадут! Все на брюхе лежал: спина гнила». Перезимовав в Братском остроге отряд Пашкова отправился далее, через Байкал он проследовал по Селенге и Хилку до Иргень-озера, затем волоком до реки Ингоды, оттуда по Ингоде и Шилке, достигнув в начале июля 1658 года устья Нерчи. В обратный путь из Нерчинского острога Аввакум отправился весной 1661 года, снова пересек Байкал, зимовал в 1662 – 1663 году в Енисейске и в июне 1663 года очутился в Тобольске. Все эти годы он разделял труды казаков: тянул с ними суда, волок сани, валил строевой лес, охотился на зверя, ловил рыбу.

В 1663 году царь Алексей Михайлович вызвал Аввакума в Москву, надеясь привлечь на свою сторону популярного противника. Путь в Москву занял почти два года, при этом Аввакум «по всем городам и селам, во церквах и на торгах кричал», обличая никонианские реформы. Прибыв в столицу, Аввакум был окружен почетом. Алексей Михайлович всячески выказывал ему свое расположение. «Кланялся часто со мною, низенько таки, — рассказывал Аввакум, — а сам говорит: “благослови де меня и помолися о мне”; и шапку в иную пору мурманку снимаючи, с головы уронил, будучи верхом. Из кареты бывало высунется ко мне, и все бояре после царя челом, да челом: протопоп! благослови и молися о нас». Но Аввакум не уступил уговорам царя и бояр, не польстился на высокую должность царского духовника и предлагавшееся ему богатство и продолжил отстаивать свои взгляды. После того, как он подал царю гневную челобитную с требованием восстановить старые обряды, Алексей Михайлович отправил его в новую ссылку, на этот раз на север, в Пустозерск.

Иоанн Неронов, в то время уже смирившийся с церковными нововведениями, написал царю челобитную с просьбой смягчить участь Аввакума. Царь разрешил изменить место ссылки на Мезень. В марте 1666 года Аввакума привезли в Москву, где заседал специально собранный церковный собор. Аввакум содержался под стражей на Крутицком подворье, где его «увещевал» митрополит Павел, затем был послан «под начал» в Боровский Пафнутьев монастырь. 13 мая протопоп Аввакум и его соратник дьякон Федор после бурной полемики с участниками собора были расстрижены и преданы церковному проклятью в Успенском соборе Московского кремля. В ответ Аввакум сам проклял своих оппонентов.

После расстрижения Аввакум был привезен в Никольский монастырь на Угреши и помещен под церковью в отдельную «палатку студеную над ледником» под охраной стрельцов. Затем его вновь отправили в заключение в Боровск, а в августе 1666 года – в Пустозерск. Там он был заточен в земляной тюрьме, где провел пятнадцать лет.

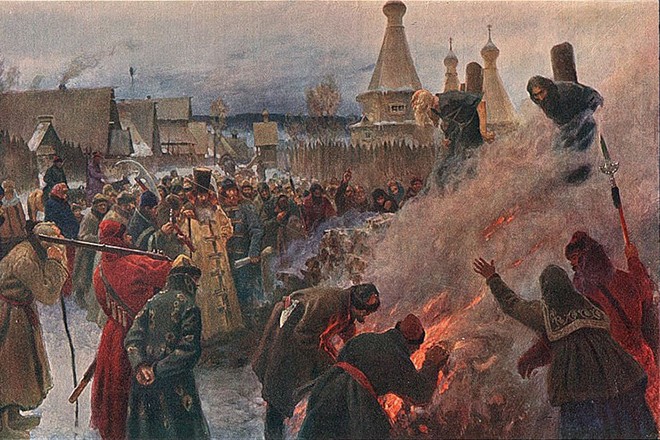

14 апреля 1682 года Аввакум вместе с «соузниками» – попом Лазарем, иноком Епифанием и дьяконом Федором по указу царя Федора Алексеевича были сожжены в срубе в Пустозерске.

Чем знаменит

Виднейший лидер старообрядчества, идеолог и учитель. Во многом благодаря его трудам старообрядческая традиция сохранилась в годы гонений XVII века. Слава Аввакума стала распространяться по Руси еще во время его сибирской ссылки, а в дальнейшем его авторитет многократно усилился. Находясь в заключении, Аввакум написал множество посланий своим единоверцам. Когда не было письменных принадлежностей, писал лучиной. Через «верных людей» его письма передавались из Пустозерска в Мезень, оттуда в Москву, где во множестве переписывались и распространялись по всей Руси. В посланиях Аввакума отстаивалась правота старообрядцев и обличались пороки официальной церкви и властей.

Аввакум был духовным отцом другой знаменитой деятельницы старообрядчества – боярыни Феодосии Морозовой – и вел с ней переписку. Когда она, вместе с Евдокией Урусовой и Марией Даниловой, была уморена голодом в Боровске, Аввакум написал о них сочинение «О трех исповедницах слова плачевного».

Старообрядцы стали почитать протопопа Аввакума как святого сразу после его смерти. Официальная канонизация его старообрядцами Белокриницкого согласия состоялась на соборе 1917 года.

О чем надо знать

Аввакум был выдающимся писателем и публицистом. Неподдельная страсть, исповедальная искренность, сочетание красноречия с разговорным языком в его сочинениях не оставляют равнодушным даже современного читателя. Главный труд Аввакума – его собственное «Житие» – было написано им в Пустозерске около 1673 года. Оно стало первым в русской литературе автобиографическим произведением. «Житие» сохранилось в нескольких редакциях, среди списков есть два автографа самого Аввакума. Также он сочинил «Книгу бесед», направленную на «крестособорную ересь никонианскую», «Книгу толкований», представляющую собой размышления о священном писании, труд «Снискание и толкование о божестве и о твари, и како созда Бог человека», «Книгу всем нашим горемыкам миленьким», три слова против толкования догмата троичности диаконом Федором, многочисленные челобитные и послания.

Прямая речь

«Таже с Нерчи реки паки назад возвратилися к Русе. Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающеся о лед. Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошедьми итти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кользко гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на неё набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «матушка-государыня, прости! » А протопопица кричит: «что ты, батько, меня задавил? » Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: «долго ли муки сея, протопоп, будет? » И я говорю: «Марковна, до самыя смерти! » Она же, вздохня, отвещала: «добро, Петровичь, ино еще побредем»».

Из «Жития протопопа Аввакума»

«А егда еще был в попех, прииде ко мне исповедатися девица, многими грехми обременена, блудному делу и малакии всякой повинна, нача мне, плакавшеся, подробну

возвещати во церкви, пред Евангелием стоя. Аз же, треокаянный врач, слышавше от нея, сам разболевся, внутрь жгом огнем блудным, и горко мне бысть в той час. Зажег три свещи и прилепил к налою, и возложил правую руку на пламя, и держал, дондеже во мне угасло злое разжежение. И отпустя девицу, сложа с себя ризы, помолясь, пошел в дом свой зело скорбен».

Из «Жития протопопа Аввакума»

«… запечатлен в живом аде плотно гораздо; ни очию возвести на небо возможно, едина скважня, сиречь окошко. В него пищу подают, что собаке; в него же и ветхая измещем; тут же и отдыхаем. Сперва зело тяжко от дыму было: иногда на земли валяяся, удушисься, насилу отдохнешь. А на полу том воды по колени, — все беда. От печали великия и туги неначаяхомся и живы быти, многажды и дух в телеси займется, яко мертв — насилу отдохнешь. А сежу наг, нет на мне ни рубашки, лише крест з гойтаном: нельзя мне в грязи той сидя носить одежды. Я уж не жалея, когда ел, когда не ел, — не спрашиваю и не тужу о том многажды. Иногда седмь дней, иногда десять, а иногда и сорок не ел, да бог помогает и молитвы святых отец и братии поспешествуют. От масленицы до Вербнаго воскресения не ел, да как стал хлеб от есть, так меня мыть мучило недель с пять: умер было, да добро, нечево себя жалеть…»

Описание пустозерской темницы в «Житии протопопа Аввакума»

«И в нынешнем, государи, во 165 (1656)-м году сентября в 15 день, как я, холоп ваш, буду по Тунгуске реке, не дошед Братцково острогу, на Долгом пороге, и тот ссыльной роспопа Аввакумко, умысля воровски неведомо по чьему воровскому наученью, писал своею рукою воровскую составную память глухую безымянно, буттось, государи, везде в начальных людех, во всех чинех нет никакия правды. И иные, государи, многия непристойныя свои воровския речи в той своей подметной памяти написал, хотя в вашей государевой даурской службе в полку моем учинить смуту. И то, государи, знатно, что он, вор роспопа, тем своим воровским письмом хотел приводить служилых людей на то, чтоб оне вам, государем, изменили и вашево б государева указу не послушали и от меня б, холопа вашево государева, отказались и были б не под вашим государевым указом <…> И то, государи, ево роспопино воровское письмо, ево руки, по сыску принесено ко мне, холопу вашему, и по вашему государеву указу я, холоп ваш, велел ему, вору роспопу, учинить наказанье — бить кнутом на козле, чтоб, государи, на то смотря, иныя такия ж воры впредь в ваших государевых ратех нигде такими ж воровскими письмами смуты не чинили. И как, государи, ему, вору роспопе Аввакумку, по вашему государеву указу давано наказанье — бит кнутом на козле, и он, роспопа, своим же воровским умыслом хотя служилых людей со мною ссорить, говорил в то время: «Братцы казаки, не подайте!» — буттось он, вор, на них, служилых людей, в том своем воровстве надежен. И иныя, государи, многия неистовыя речи говорил он, вор, почасту».

Отписка воеводы Афанасия Пашкова о наказании протопопа Аввакума кнутом за «многие неистовые речи»

10 фактов о протопопе Аввакуме

- Протопопа Аввакума часто называют Аввакум Петров, но в этом случае следует помнить, что Петров – это не фамилия, а отчество.

- В современном русском и в церковнославянском языках ударение в имени Аввакум падает на второй слог, но в старообрядческой традиции ударение в нем падает на предпоследний слог.

- У Аввакума с женой Анастасией Марковной (1628–1710) было девять детей: Иван, Агриппина, Прокопий, Корнилий, Ографена, Ксения (Оксиньица), Афанасий. Имена еще двух сыновей не сохранились, поскольку они умерли маленькими – один по дороге в Тобольск и второй – на речке Нерче.

- Передавать послания своим единомышленникам пустозерские узники могли лишь тайно. Например, они использовали тайник, сделанный в древке бердыша, которым был вооружен один из стрельцов-охранников.

- Изобличая католическую церковь, Аввакум использовал и приемы «народной этимологии»: «Егда же соблудиша римстии людие и весь Запад над церковию, нарекоша имя ей костел, понеже стоит на костях апостола Петра».

- На решение царя Федора о казни Аввакума, возможно, повлияло то, что в январе 1681 года приверженцы старой веры, «тайно вкрадучися в соборныя церкви», обмазали дегтем гробницу царя Алексея Михайловича. Сообщается, что среди них был и сын протопопа Аввакума Афанасий. Власти не без оснований полагали, что сделано это было «наущением того же расколоначальника… Аввакума. Он же сам…на берестяных хартиях начертавал царския персоны и высокия духовныя предводители с хульными надписании».

- «Житие» протопопа Аввакума послужило источником для книг Д. Л. Мордовцева («Великий раскол», 1881), А. В. Амфитеатрова («Семик», 1921), А. Алтаева («Разоренные гнезда», 1928), А. П. Чапыгина («Гулящие люди», 1938), стихотворений и поэм Д. С. Мережковского (1888) и М. А. Волошина (1919), трагедии В. Ф. Боцяновского (1923).

- Сын Аввакума Прокопий скрылся из Мезени, где в ссылке жила семья. Он добрался до Урала, где, по местному преданию, основал деревню Мартьянов на реке Чусовой. Назывался он Прокопием Мезениным. Его потомки живут в Свердловской области и поныне.

- В Петрозаводске в 1982 году было организовано юбилейное заседание памяти протопопа Аввакума, но, чтобы не вызвать недовольства властей, в официальном названии мероприятия он был назван «русским писателем А. Петровым».

- На родине Аввакума в селе Григорово ему установлен памятник.

Материалы о протопопе Аввакуме

Протопоп Аввакум в фундаментальной электронной библиотеке «Русская литература и фольклор»

Житие протопопа Аввакума

Трусов В.А. Потомки протопопа Аввакума на Урале

Статья о протопопе Аввакуме в энциклопедии «Кругосвет»

Протопоп Аввакум в проекте «Хронос»

Статья о протопопе Аввакуме в русской Википедии

Протопоп Аввакум: краткая биография, семья, взгляды, сожжение

- 8 Мая, 2019

- Государство

- Олег Петров

Краткая биография протопопа Аввакума интересна всем, кто увлекается отечественной историей. Это священник, которого староверы возвели в ранг святого. Он был яркой и выдающейся личностью, не признавал никаких компромиссов. За его суровый характер и готовность всегда идти до конца его боготворили последователи и ненавидели противники. О его судьбе расскажем в этой статье.

Детство и юность

Рассказывать краткую биографию протопопа Аввакума начнем с того, что родился герой нашей статьи в 1620 году в селе Григорово, которое находится на территории современной Нижегородской области.

С раннего детства мама была для него образцом искренней веры. Позже она ушла в монастырь, приняв постриг под именем Марфа.

Будущего священника при рождении звали Аввакум Петров. Мать его воспитала в духовной чистоте и строгости.

Его отец был священником в небольшом приходе. Скончался, когда юноше исполнилось всего 15 лет. Аввакум позже рассказывал, что он часто злоупотреблял алкоголем, что и стало причиной его ранней смерти.

Уже в 22 года Аввакума Петрова рукоположили в диаконы.

Духовный путь

Уже через два года Аввакум получил церковный приход в селе Лопатинцы. Он был требователен к пастве и себе самому. Осуждал пороки прихожан, попрекая их даже за малые грехи.

Рассказывают историю о том, как однажды к нему на исповедь пришла блудница. Как требуют того церковные каноны, она в деталях описала свои грехи. Плоть его взбунтовалась, чтобы усмирить ее, он поднес к ладони три горящие свечи, чтобы боль победила греховные и низкие желания.

После этого прихожане еще больше зауважали своего священника, начав доверять ему самые сокровенные тайны.

Титул протоиерея

За следование церковным законам и праведные дела ему был присвоен титул протопопа или протоиерея. О суровом батюшке, который никому не дает спуска, рассказывали многие в округе. Верующие шли к нему за благословением и советом.

Даже в краткой биографии протопопа Аввакума следует отметить, что среди паствы он был известен как экзорцист. Часто к нему приводили сумасшедших и душевнобольных, в которых, как считали в то время, вселялся нечистый дух. Аввакум нередко оставлял их в своем доме на лечение.

Его благословение мечтали получить богачи и нищие. Известна история, когда воевода Василий Шереметев, плывя на корабле по Волге, пожелал встретиться со священником. Его специально привезли на корабль. После исповеди воевода попросил Аввакума благословить своего юного сына.

Матвея подвели к протопопу, но тот, оценив его внешний вид, отказался осенять юношу крестным знаменем. По его мнению, он имел «блудоносный» вид, так как брил бороду.

Возмущенный воевода приказал бросить Аввакума в реку. Тому чудом удалось выжить. Его спасли пришедшие на помощь рыбаки.

Протопоп всегда был противником любых развлечений. Если видел сельчан, которые без дела ходили по деревне, то приходил в настоящее неистовство. Как-то в их село приехали циркачи с музыкальными инструментами и дрессированными медведями. На веселящуюся публику Аввакум буквально бросился с кулаками. Разогнал даже медведей.

При этом протопоп всегда отличался принципиальным характером, не боясь заступаться за обездоленных и нищих. Однажды бедная вдова пожаловалась ему на вельможу, который посмел отнять у нее дочь. Священник заступился за женщину, за что был избит подручными богача до полусмерти.

Вскоре из Лопатиц Аввакума перевели в Юрьевце-Подольское. И здесь его крутой нрав был причиной постоянных конфликтов с прихожанами. Многие из них отказывались придерживаться наставлений священника, старых канонов, которые он проповедовал. Его неоднократно избивали, угрожая самому Аввакуму и его семье. В результате в 1651 году протопоп был вынужден бежать в Москву.

В столице

В Москве герой нашей статьи сошелся с будущим патриархом Никоном, который был духовником царя. Сам Аввакум активно принимал участие в книгоиздательстве, пропагандируя православие. Во время отъезда подменял протоиерея в Казанском соборе.

Как это часто бывает, дружба скоро сменилась враждой. Никон и Аввакум стали непримиримыми противниками. В основе конфликта лежали взгляды протопопа Аввакума. Он всегда придерживался веры старого образца. Никон, сменивший на посту патриарха Иосифа, начал проводить в церкви глобальные реформы, которые привели к ее расколу.

Все началось с того, что Никон отдал предпочтение греческим богослужебным книгам, которые в столицу привез Арсений Грек. Аввакум настаивал на том, что службу можно вести только на древнерусском языке, придерживаясь наследия предков. Он даже обратился с челобитною к царю, раскритиковав действующего патриарха.

Гонения

История протопопа Аввакума полна трагических страниц. У представителей светской власти он поддержки не нашел. В 1653 году был сослан в Андроников монастырь.

В очередной раз проявив характер, он отказался подчиниться. Тогда Никон приказал лишить его сана, расстричь, а затем сослать еще дальше — в Тобольск.

Даже оказавшись вдали от Москвы, он причинял много беспокойства церковным властям, продолжая и в Тобольске критику никонианства и агитацию за старообрядчество. Протопоп Аввакум в результате вновь оказался в остроге, когда ополчился на воеводу Пашкова. Затем его прикрепили к полку, который отправлялся через Амур и Байкал на восток.

Возвращение из немилости

В 1663 году в отношении государя к Аввакуму произошли разительные перемены. Его пригласили приехать в столицу. Причиной стало то, что в немилости на этот раз оказался Никон.

Царь предложил протопопу стать его духовником, но тот отказался, так как Алексей Михайлович не был старообрядцем.

При этом сам Аввакум нисколько не изменился, продолжая говорить окружающим все, что о них думает. В результате совсем скоро он из-за этого нажил себе новых врагов. Основной посыл протопопа был направлен на противодействие проводимым церковным реформам. Аввакум выступал за 8-конечный крест, крестился двумя пальцами, а не тремя, как стали делать многие после реформ Никона. В результате милость монарха оказалась недолгой: через год она сменилась гневом. Бунтаря, который категорически не желал подчиняться действующим порядкам, сослали в Архангельскую область.

В следующий раз в Москве он появился в 1666 году, во время суда над бывшим патриархом Никоном. От него ждали, что он наконец станет покорным, перенеся столько страданий, но этого не произошло. Убедившись в этом, церковный суд отлучил его от церкви. В ответ Аввакум наложил анафему на высшее руководство русского православия.

Следующий этап в краткой биографии протопопа Аввакума, который нужно отметить, — это целый год, проведенный им в монастыре под Калугой, фактически в заключении. Но и тут он не сломился.

Его отправили в Заполярье. 14 лет он прожил в срубе, наполовину утопленном в земле. Но и тогда не бросил проповедовать. Последователи протопопа Аввакума постоянно приезжали к нему, через верных людей он рассылал воззвания, которые расходились по всей стране. Эти воззвания были объединены в книгу, которую позже назвали первой художественной автобиографией. Так появилось «Житие протопопа Аввакума».

Памятник русской литературы

Датой написания этого произведения считается 1672 год. «Житие протопопа Аввакума» — это яркая автобиография проповедника, в которой он дает подробное описание своей жизни.

Благодаря этой книге можно составить полноценное впечатление о взглядах священника.

Семья

В своей жизни старообрядец был связан с двумя женщинами. Феодосия Морозова (известная больше как боярыня Морозова) стала его духовной ученицей. Все ее знают благодаря известной картине Сурикова.

Настасья Марковна была его супругой, родив 9 детей. Как и муж, она исповедовала старообрядчество. Обвенчались они в юности, когда девушке было 14, а Аввакуму — 17 лет. Были родом из одного села, из небогатых и неполных семей.

Супруги жили в соответствии с «Домостроем». Жена повсюду безропотно следовала за главой семьи, перенося все скитания. Известно, что трагедией закончилась ссылка в Сибирь. Не перенеся тягот, в дороге умерли двое их малолетних детей.

Сам проповедник считал супругу идеальной православной женщиной. Известно, что Настасья Марковна стала образцом для подражания для многих жен декабристов.

Гибель

После смерти Алексея Михайловича на престол взошел его сын Федор. Аввакум рассчитывал, что сможет перетянуть на свою сторону молодого и благочестивого царя. Поэтому написал письмо правителю. В нем рассказал, что видел сон, в котором Алексей Михайлович горит в аду за то, что принял никонианское учение.

Проповедник не рассчитал, что новый царь воспримет послание в штыки. Он его расценил как хулу на царя. Аввакума обвинили в церковном расколе.

В 1682 году состоялось сожжение протопопа Аввакума. Его казнили на глазах толпы. Вместе со сподвижниками Лазарем, Епифанием и Федором привязали к углам сруба, а затем забросали сухими ветками и берестой. В конце все подожгли.

Зная о предстоящей казни, протопоп раздал все свое небогатое имущество и книги. Отправляясь на эшафот, надел белую рубаху. Интересно, что он считал огонь очищающим от всякой скверны. Поэтому сам не раз призывал грешников к самосожжению.

Священника казнили в пятницу Страстной седмицы. Его дела и поступки до сих пор вдохновляют многих последователей.

Аввакум Петров – краткая биография

Аввакум Петров (Петрович) – протопоп города Юрьевца-Поволжского, один из первых и самых замечательных деятелей русского старообрядчества («раскола»). Аввакум родился около 1620 г. в селе Григорове, Княгининского уезда, Нижегородской губернии, в семье священника. Рано лишившись отца, он 19-ти лет женился по указанию матери, найдя в жене верного впоследствии друга своей многострадальной жизни. Около 1640 г. Аввакум Петрович был назначен священником села Лопатиц, а затем переведен в г. Юрьевец, откуда должен был спасаться бегством в Москву, вследствие озлобления прихожан и местных властей за резкие обличения в разных пороках. В Москве, благодаря своим друзьям, царскому духовнику Степану Вонифатьеву и протопопу казанского собора Ивану Неронову, Аввакум был привлечен к участию в исправлении богослужебных книг, которое тогдашний патриарх Иосиф продолжал по более древним старопечатным славянским оригиналам.

Протопоп Аввакум, старообрядческая икона

С 1652 г., после смерти Иосифа, дело книжного исправления продолжил новый патриарх Никон, но теперь по греческим образцам. К пересмотру книжных текстов в ущерб русских справщикам было привлечено множество выходцев из Малороссии, учеником Киево-Могилянской бурсы, которые считались тогда (но вряд ли справедливо) более образованными, чем местные, московские начётчики. Никон сделал одним из главных справщиков и восточного выходца Арсения Грека – личность, морально крайне подозрительную. Ранее, во время своей жизни в Турции Арсений Грек под давлением османов на время отрекался от христианства и принимал мусульманскую веру, даже и обрезавшись. Теперь этот недавний отщепенец был сделан одним из руководителей реформы с целью дать русской церкви «правильные» богослужебные тексты. Новые справщики к тому же стали вводить в церковную обрядность странные, непривычные для великороссов черты, меняя облачение духовенство, убранство церквей, внешний вид богослужебных актов. Никон поначалу упирал на то, что его иноземные сотрудники лучше образованы, чем великороссияне. Однако ложность этих утверждений выяснилась очень скоро. Стало заметно, что люди патриарха сами не знают, какие тексты являются более достоверными. Новые редакции книг при Никоне выходили едва ли не ежегодно, и каждое обновлённое издание меняло не только прежний русский текст, но очень часто и те «правки», которые делались в книгах сотрудниками патриарха незадолго до этого.

Засилье при Никоне в деле исправления книг чуждых России иностранцев вызвало резкую оппозицию со стороны видных национальных церковных деятелей, в том числе и Аввакума Петровича. Новые справщики объявили прежних великих русских святых (Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Иосифа Волоцкого, Нила Сорского и др.) едва ли не еретиками, не знавшими истинной веры. Важнейшие национальные соборы (как проходивший при Иване Грозном Стоглав) теперь приравнивались чуть ли не к еретическим сходкам. Русские патриоты не без оснований стали опасаться извращения чистоты древней веры и благочестия. Было ясно, что сам Никон затеялреформы более всего в честолюбивых целях: этот грубый, малознающий, но энергичный, безжалостный и честолюбивый человек желал выставить себя творцом некоего великого духовного обновления (в котором русская церковь, собственно, и не нуждалась), чтобы затем превзойти своим авторитетом самого царя Алексея Михайловича – тогда ещё неопытного юношу.

Обладая редкой энергией и задором, будучи стойким приверженцем русских национальных начал, Аввакум Петров первый выступил с самым решительным протестом, которого не прекращал до конца своей жизни, несмотря на суровые преследования сначала со стороны Никона, а затем вообще светских и духовных властей. Уже в сентябре 1653 г. Аввакум за противодействие патриарху был брошен в подвал Андрониевского монастыря, а потом сослан в Тобольск. Он и здесь не переставал «ревностно бранить ересь Никонову», вследствие чего был переведен ещё дальше, в Енисейск, а затем отдан под начало грубому и жестокому воеводе Афанасию Пашкову, имевшему поручение завоевать Даурию (Забайкальская область). Шесть лет провел Аввакум Петров в Даурской земле, доходя до Нерчинска, Шилки и Амура. За обличения действий воеводы он неоднократно подвергался жестоким лишениям и истязаниям.

Путешествие Аввакума по Сибири. Художник С. Милорадович, 1898

Тем временем в Москве открыто бросивший вызов царской власти патриарх Никон потерпел поражение в схватке со светским авторитетом. Однако окружавшие Алексея Михайловича бояре, оттеснив самого Никона, не желали отвергать его «реформ». Начав борьбу с поляками за Малороссию, царь лелеял тогда утопическую надежду в самом скором времени изгнать турок из Европы, освободить и объединить весь православный мир. Никонианство, заменившее русское православие православиемвненациональным, казалось полезным для этого призрачного прожекта. Церковная «реформа» шла в русле интересов московских властей, но им требовалось окончательно устранить с патриаршего трона чересчур зарвавшегося в личных претензиях Никона. Было решено использовать против него некоторых старообрядческих вождей. Среди них и Аввакуму в 1663 г. позволили возвратиться в Москву, однако уже через год этот несговорчивый, не склонный играть роль игрушки в чужих руках патриот был сослан из столицы в Мезень, где оставался полтора года.

В 1666 г., во время суда над Никоном с участием подкупленных московским правительством восточных патриархов, Аввакум Петров был привезён в Москву. Происходивший там собор (который осудил лично Никона за потуги стать выше царя, но одобрил и окончательно утвердил его реформы) пытался склонить Аввакума к отказу от его русско-национальной оппозиции. Но Аввакум остался непреклонен и в 1667 г. вместе с другими патриотами – попом Лазарем и дьяком Феодором – был сослан в Пустозерский острог на Печоре. После 14-летнего, полного суровых лишений заключения, во время которого он не переставал поучать единомышленников-старообрядцев через послания, Аввакум Петров был сожжён. Предлогом казни было выставлено письмо Аввакума почитателю Никона царю Федору Алексеевичу, где автор вновь резко осуждал церковные «реформы» и утверждал, что умерший Алексей Михайлович сейчас мучается на том свете. Сожжение состоялось в Пустозерске 1 апреля 1681 года. Аввакум и его товарищи мужественно приняли своё мученичество.

Сожжение протопопа Аввакума. Художник П. Мясоедов, 1897

В личности Аввакума Петрова, виднейшего деятеля русского старообрядчества, которое и теперь живет его традициями, дан пример героического стояния за идею. Аввакум был одним из величайших деятелей древнерусской литературы. Ему приписывается более 37 сочинений, в основном богословско-полемического содержания, в том числе и потрясающая по слогу и описанию пережитых мук автобиография («житие»). Часть писаний Аввакума сейчас утрачена. Вместо образа «фанатичного обскуранта» Аввакум Петров предстаёт в своих книгах образованным по тому времени человеком отзывчивой души и чуткой совести.

Книги от Аввакуме Петрове:

«Материалы для истории русского раскола» Н. Субботина (в предисловии дана биография Аввакума).

С. М. Соловьев, История России, т. XIII.

Макарий, История русск. Раскола

Биографии Аввакума написали Н. Ивановский, Д. Н. Жежеленко и др.

Аввакум Петров – краткая биография

Сделать ее заметнее в лентах пользователей или получить ПРОМО-позицию, чтобы вашу статью прочитали тысячи человек.

- Стандартное промо

- 3 000 промо-показов 49 KР

- 5 000 промо-показов 65 KР

- 30 000 промо-показов 299 KР

- Выделить фоном 49 KР

Статистика по промо-позициям отражена в платежах.

Поделитесь вашей статьей с друзьями через социальные сети.

Ой, простите, но у вас недостаточно континентальных рублей для продвижения записи.

Получите континентальные рубли,

пригласив своих друзей на Конт.

Аввакум Петров (Петрович) – протопоп города Юрьевца-Поволжского, один из первых и самых замечательных деятелей русского старообрядчества («раскола»). Аввакум родился около 1620 г. в селе Григорове, Княгининского уезда, Нижегородской губернии, в семье священника. Рано лишившись отца, он 19-ти лет женился по указанию матери, найдя в жене верного впоследствии друга своей многострадальной жизни. Около 1640 г. Аввакум Петрович был назначен священником села Лопатиц, а затем переведен в г. Юрьевец, откуда должен был спасаться бегством в Москву, вследствие озлобления прихожан и местных властей за резкие обличения в разных пороках. В Москве, благодаря своим друзьям, царскому духовнику Степану Вонифатьеву и протопопу казанского собора Ивану Неронову, Аввакум был привлечен к участию в исправлении богослужебных книг, которое тогдашний патриарх Иосиф продолжал по более древним старопечатным славянским оригиналам.

Протопоп Аввакум, старообрядческая икона

С 1652 г., после смерти Иосифа, дело книжного исправления продолжил новый патриарх Никон, но теперь по греческим образцам. К пересмотру книжных текстов в ущерб русских справщикам было привлечено множество выходцев из Малороссии, учеником Киево-Могилянской бурсы, которые считались тогда (но вряд ли справедливо) более образованными, чем местные, московские начётчики. Никон сделал одним из главных справщиков и восточного выходца Арсения Грека – личность, морально крайне подозрительную. Ранее, во время своей жизни в Турции Арсений Грек под давлением османов на время отрекался от христианства и принимал мусульманскую веру, даже и обрезавшись. Теперь этот недавний отщепенец был сделан одним из руководителей реформы с целью дать русской церкви «правильные» богослужебные тексты. Новые справщики к тому же стали вводить в церковную обрядность странные, непривычные для великороссов черты, меняя облачение духовенство, убранство церквей, внешний вид богослужебных актов. Никон поначалу упирал на то, что его иноземные сотрудники лучше образованы, чем великороссияне. Однако ложность этих утверждений выяснилась очень скоро. Стало заметно, что люди патриарха сами не знают, какие тексты являются более достоверными. Новые редакции книг при Никоне выходили едва ли не ежегодно, и каждое обновлённое издание меняло не только прежний русский текст, но очень часто и те «правки», которые делались в книгах сотрудниками патриарха незадолго до этого.

Засилье при Никоне в деле исправления книг чуждых России иностранцев вызвало резкую оппозицию со стороны видных национальных церковных деятелей, в том числе и Аввакума Петровича. Новые справщики объявили прежних великих русских святых (Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского, Иосифа Волоцкого, Нила Сорского и др.) едва ли не еретиками, не знавшими истинной веры. Важнейшие национальные соборы (как проходивший при Иване Грозном Стоглав) теперь приравнивались чуть ли не к еретическим сходкам. Русские патриоты не без оснований стали опасаться извращения чистоты древней веры и благочестия. Было ясно, что сам Никон затеялреформы более всего в честолюбивых целях: этот грубый, малознающий, но энергичный, безжалостный и честолюбивый человек желал выставить себя творцом некоего великого духовного обновления (в котором русская церковь, собственно, и не нуждалась), чтобы затем превзойти своим авторитетом самого царя Алексея Михайловича – тогда ещё неопытного юношу.

Обладая редкой энергией и задором, будучи стойким приверженцем русских национальных начал, Аввакум Петров первый выступил с самым решительным протестом, которого не прекращал до конца своей жизни, несмотря на суровые преследования сначала со стороны Никона, а затем вообще светских и духовных властей. Уже в сентябре 1653 г. Аввакум за противодействие патриарху был брошен в подвал Андрониевского монастыря, а потом сослан в Тобольск. Он и здесь не переставал «ревностно бранить ересь Никонову», вследствие чего был переведен ещё дальше, в Енисейск, а затем отдан под начало грубому и жестокому воеводе Афанасию Пашкову, имевшему поручение завоевать Даурию (Забайкальская область). Шесть лет провел Аввакум Петров в Даурской земле, доходя до Нерчинска, Шилки и Амура. За обличения действий воеводы он неоднократно подвергался жестоким лишениям и истязаниям.

Путешествие Аввакума по Сибири. Художник С. Милорадович, 1898

Тем временем в Москве открыто бросивший вызов царской власти патриарх Никон потерпел поражение в схватке со светским авторитетом. Однако окружавшие Алексея Михайловича бояре, оттеснив самого Никона, не желали отвергать его «реформ». Начав борьбу с поляками за Малороссию, царь лелеял тогда утопическую надежду в самом скором времени изгнать турок из Европы, освободить и объединить весь православный мир. Никонианство, заменившее русское православие православиемвненациональным, казалось полезным для этого призрачного прожекта. Церковная «реформа» шла в русле интересов московских властей, но им требовалось окончательно устранить с патриаршего трона чересчур зарвавшегося в личных претензиях Никона. Было решено использовать против него некоторых старообрядческих вождей. Среди них и Аввакуму в 1663 г. позволили возвратиться в Москву, однако уже через год этот несговорчивый, не склонный играть роль игрушки в чужих руках патриот был сослан из столицы в Мезень, где оставался полтора года.

В 1666 г., во время суда над Никоном с участием подкупленных московским правительством восточных патриархов, Аввакум Петров был привезён в Москву. Происходивший там собор (который осудил лично Никона за потуги стать выше царя, но одобрил и окончательно утвердил его реформы) пытался склонить Аввакума к отказу от его русско-национальной оппозиции. Но Аввакум остался непреклонен и в 1667 г. вместе с другими патриотами – попом Лазарем и дьяком Феодором – был сослан в Пустозерский острог на Печоре. После 14-летнего, полного суровых лишений заключения, во время которого он не переставал поучать единомышленников-старообрядцев через послания, Аввакум Петров был сожжён. Предлогом казни было выставлено письмо Аввакума почитателю Никона царю Федору Алексеевичу, где автор вновь резко осуждал церковные «реформы» и утверждал, что умерший Алексей Михайлович сейчас мучается на том свете. Сожжение состоялось в Пустозерске 1 апреля 1681 года. Аввакум и его товарищи мужественно приняли своё мученичество.

Сожжение протопопа Аввакума. Художник П. Мясоедов, 1897

В личности Аввакума Петрова, виднейшего деятеля русского старообрядчества, которое и теперь живет его традициями, дан пример героического стояния за идею. Аввакум был одним из величайших деятелей древнерусской литературы. Ему приписывается более 37 сочинений, в основном богословско-полемического содержания, в том числе и потрясающая по слогу и описанию пережитых мук автобиография («житие»). Часть писаний Аввакума сейчас утрачена. Вместо образа «фанатичного обскуранта» Аввакум Петров предстаёт в своих книгах образованным по тому времени человеком отзывчивой души и чуткой совести.

Книги от Аввакуме Петрове:

«Материалы для истории русского раскола» Н. Субботина (в предисловии дана биография Аввакума).

С. М. Соловьев, История России, т. XIII.

Макарий, История русск. Раскола

Биографии Аввакума написали Н. Ивановский, Д. Н. Жежеленко и др.

Аввакум Петров

Аввакум Петров (протопоп Аввакум), писатель, один из основателей русского старообрядчества, родился в 1620 г., в селе Григорово Нижегородского уезда в семье священника. Отец умер, когда Аввакуму исполнилось 16 лет. Мать оказала большое влияние на его нравственно-религиозное развитие. В 1638 г. Аввакум обзавелся женой и поселился в селе Лопащцы, где был рукоположен в диаконы, а в 1644 г. — в священники. Раздоры с местным «началием» привели к тому, что в 1647 г. он с женой и сыном ушел в Москву. Там Аввакум сблизился с членами «Кружка ревнителей благочестия», центральной фигурой которого был духовник царя Алексея Михайловича С. Вонифатьевич, с целью борьбы с недостатками и пороками духовенства. Членом «Кружка» был архимандрит Новоспасского монастыря, будущий патриарх Никон. Затем Аввакум познакомился и с царем, а когда Никон стал патриархом 1652 г., Аввакум был назначен протопопом. Он ратовал за строгость нравов, за уплату налоги в патриаршую казну мирянами, и духовенством, за что был избит толпой и бежал в Москву, где остался служить в Казанском соборе, что неподалеку от Красной площади. В том же 1652 г. выступил против реформы Церкви, проводимой Никоном, за что был арестован и через год выслан в Тобольск.

Проповедями за чистоту нравов и благочестие, за приверженность старой вере восстановил против себя и прихожан, и местное начальство и по доносу был сослан в Якутск, откуда началось его беспрерывное странствие по острогам Сибири. Был не раз нещадно бит кнутом, содержался зимой в неотапливаемых подвалах и башнях. После 10 лет скитаний вернулся в Москву. В 1666 г. решением Церковного собора лишен сана и предан проклятию, а в 1667 г. с тремя единомышленниками сослан в Пустозерск и посажен в «земляную тюрьму». Но и там выказывал непризнание новой, никонианской Церкви, отстаивал «древлее византийское благочестие». В тюрьме написал 80 посланий, писем и челобитных с разъяснениями причин смысл своего противостояния «никонианам». Еще сочинил автобиографическое «Житие» и «Книгу бесед», распространились по России рукописными копиями его сторонников.

В апреле 1682 г. Аввакум и трое его союзников Лазарь, Епифаний и Федор (расстриги) решением очередного Церковного собора 1681—1682 гг., были заживо сожжены в срубе в Пустозерске 14 апреля 1682 г.

Аввакум Петрович (Протопоп Аввакум) родился 25 ноября 1620 года в нижегородских пределах в селе Григоровка за Кудмою рекою. Родом из бедной семьи приходского священника, Аввакум довольно рано приобретает известность у населения как изгнанник бесов. По наставлению матери, Аввакум в семнадцать лет женится на четырнадцатилетней обедневшей дочери кузнеца — Анастасии Марковне, которая позже ему стала верным другом во всех трудностях и помощницей в спасении.

В 1642 года Аввакум становится диаконом, а через два года был рукоположен в попы. В это время в характере Аввакума проявляется строгость к себе и ригоризм, который категорически не приемлет любые компромиссы и не учитывает другие принципы, хоть как-то отличные от исходного.

После того, как Аввакум два раза спасался бегством из Лопатин, он был назначен протопопом в Юрьевец-Подольский, из которого в 1651 году ему также пришлось спасаться бегством в Москву.

В столице Аввакум занимает, вероятно первое место среди приверженцев старины и становится первой жертвой преследования, которому подверглись противники патриарха Никона.

В сентябре 1653 года по приказу Никона Аввакума хотят расстричь, но царь заступается за мученика и Аввакума Петровича ссылают в Тобольск.

Своими проповедями за чистоту нравов и за непоколебимую приверженность старой веры, Аввакум настраивает против себя прихожан и начальство и его ссылают в Якутск, откуда начинается его тяжелое путешествие по суровой Сибири.

Проскитавшись десять лет, Аввакум Петрович возвращается в Москву где его на четырнадцать лет сажают в тюрьму, после чего сжигают в срубе в Пустозерске.

За свою жизнь Протопоп Аввакум Петрович создал сорок три сочинения, в том числе такие известные, как «Книга толкований», «Книга обличений», «Книга бесед» и «Житие». У старообрядцев Аввакум считается исповедником и священно-мучеником.

Протопоп Аввакум

Биография

Протопоп Аввакум – личность яркая и противоречивая. Священник, которого староверы возвели в ранг святого, не признавал полутонов и компромиссов. За суровый характер и готовность «душу положить за овцы своя» его ненавидели враги и боготворили последователи.

Протопоп Аввакум

Его авторитет в XVII веке был огромен: последователи называли Аввакума праведником и гонимым мучеником. Вельможи и паства, придерживавшиеся свободных нравов, ненавидели сурового попа за обличения. Священника избивали, бросали в застенки без еды и одежды, ссылали в суровую Сибирь, но дух и убеждения Аввакума не сломал никто – ни цари, ни вельможи.

Цельная натура, талантливый оратор и проповедник, истинный поборник православия и философии старообрядчества – он примером показал, что значит бороться до конца.

Детство и юность

Аввакум Петрович Петров родился в селе Григорово Нижегородского уезда в 1620 году. Примером для будущего проповедника и духовного наставника старообрядцев была мама. Мария (позже постриглась в монахини и получила имя Марфа) воспитала Аввакума в строгости и духовной чистоте. Придерживаясь старых православных канонов, проведя в молитвах и постах свободное от трудов время, женщина вырастила и сына в «страхе Божьем».

Памятник протопопу Аввакуму

Отец – потомственный приходской священник – умер, когда сыну исполнилось 15 лет. По словам Аввакума, отец любил выпить, что и послужило причиной ранней смерти.

В 22 года Аввакума Петрова за усердие в вере и строгое следование Закону Божьему рукоположили в диаконы.

Жизнь и учения

Через 2 года Аввакуму доверили церковный приход в Лопатинцах – селе Нижегородской губернии. Молодой поп, требовательный к себе и пастве, неистово бичевал пороки прихожан, наказывая даже за малые грехи. Снисхождения не получали ни бедные, ни вельможи, жертвовавшие на храм немалые деньги.

Однажды на исповедь к Аввакуму пришла юная блудница. По церковным канонам она детально описала грехи, и если разум не покинул священника, то плоть взбунтовалась. Чтобы усмирить ее, поп после исповеди простер ладонь над тремя горящими свечами. Боль победила греховные желания, а прихожане, чье уважение к священнику удвоилось, потянулись к Аввакуму.

Священнический крест протопопа Аввакума

За праведные поступки и строжайшее следование законам православия Аввакуму присвоили титул протоиерея – протопопа. Слух о суровом батюшке, отличавшемся крайней набожностью, разнесся по округе. К нему пошли толпы верующих за советом и благословением.

Протопоп Аввакум прославился как экзорцист. К нему приводили душевнобольных и сумасшедших, в которых вселился нечистый дух. Часто священник оставлял их «на лечение» в своем доме.

Благословение от протопопа Аввакума называли счастьем и нищие, и богачи. Однажды воевода Василий Шереметев, путешествовавший по Волге на судне, пожелал увидеть прославленного батюшку. Священника доставили на корабль, и после душеспасительной беседы воевода попросил благословения для юного отпрыска. Матвея Шереметева вывели к протопопу Аввакуму, но тот, увидев «блудоносный» вид парня (тот брил бороду), отказался осенить крестным знамением.

«Житие» протопопа Аввакума

Взбешенный вельможа приказал бросить Аввакума в реку, и тому чудом удалось спасти жизнь – вовремя подоспели рыбаки.

Аскет и противник всяких развлечений, Аввакум приходил в неистовство, видя в Лопатинцах праздношатающуюся публику. Когда в село пришли циркачи с медведями и музыкальными инструментами, протопоп бросился на веселую компанию с кулаками. Циркачей избил, бубны и домры поломал, одного медведя ушиб, а второй сбежал в поле.

Протопоп Аввакум не боялся заступаться за бедных, сирых и убогих. Когда вдова пожаловалась, что вельможа отнял у нее дочь, священник, не задумываясь, заступился. Вельможа избил Аввакума Петровича до полусмерти и разорил дом.

Мученичество Аввакума

Недолго прослужил протопоп Аввакум и в Юрьевце-Повольском, куда его перевели из села Лопатинцы. Крутой нрав проповедника и тут стал причиной конфликтов с прихожанами, не желавшими придерживаться старых канонов и не внимавшими наставлениям пастыря. Аввакума били батогами и топтали, угрожали ему и семье. Старообрядец в 1651 году бежал в Москву.

В столице протопоп Аввакум, современник царя, подружился с монаршим духовником и будущим Патриархом Никоном. При тогдашнем Патриархе Иосифе священник участвовал в книгоиздательстве. Когда отлучался по делам церковным протопоп Казанского собора Иоанн, в доме которого остановился Аввакум, священник его подменял.

Вскоре дружба с Никоном переросла во вражду: православная философия Аввакума основывалась на вере старого образца, а Патриарх Никон, занявший место скончавшегося Иосифа, взялся реформировать церковь. В Москве появился Арсений Грек. Никон отдал предпочтение греческим богослужебным книгам, тогда как Аввакум ратовал за древнерусские православные. Протопоп Аввакум обратился к царю с челобитной, где критиковал Никона и греческие обряды.

Протопоп Аввакум с царем

Осенью 1653 года старообрядец подвергся гонениям – его сослали в Андроников монастырь. В сыром подвале Аввакум просидел без еды трое суток, но не покорился. Никон приказал расстричь бунтаря, но царь не позволил, заменив лишение сана ссылкой в Тобольск.

В Тобольске протопоп Аввакум продолжил агитацию и критику никонианства, за что его сослали в Забайкалье. Там проповедник раскритиковал хозяина края – Нерчинского воеводу Пашкова. Тот избил Аввакума и на зиму посадил в острог.

Весной бунтаря определили в полк, который двигался на восток через Байкал, Амур и Шилку. В этой тяжелой дороге умерли двое маленьких сыновей Аввакума. В 1663 году протопоп вернулся в Москву, куда позвал царь. Причиной неожиданной милости стала опала Никона. Монарх предложил старообрядцу стать духовником, но тот отказался, не видя в царе приверженности старым канонам православия.

Путешествие Аввакума по Сибири

Вскоре протопоп Аввакум, и не подумавший унять необузданный нрав и желание говорить все, что думает, без оглядки на последствия нажил новых врагов. Старообрядец категорически выступал против церковных реформ, крестился двумя, а не тремя перстами, выступал за 8-конечный крест. Через год милость государя сменилась на гнев и бунтаря сослали в Архангельскую область.

В 1666 году Аввакум Петрович снова появился в Москве на суде над Никоном. После страшных скитаний от него ждали покорности, но проповедник стоял на своем. Церковный суд отлучил Аввакума от церкви и отнял священную степень, вызвав у того гнев и наложение анафемы на высшее руководство церкви.

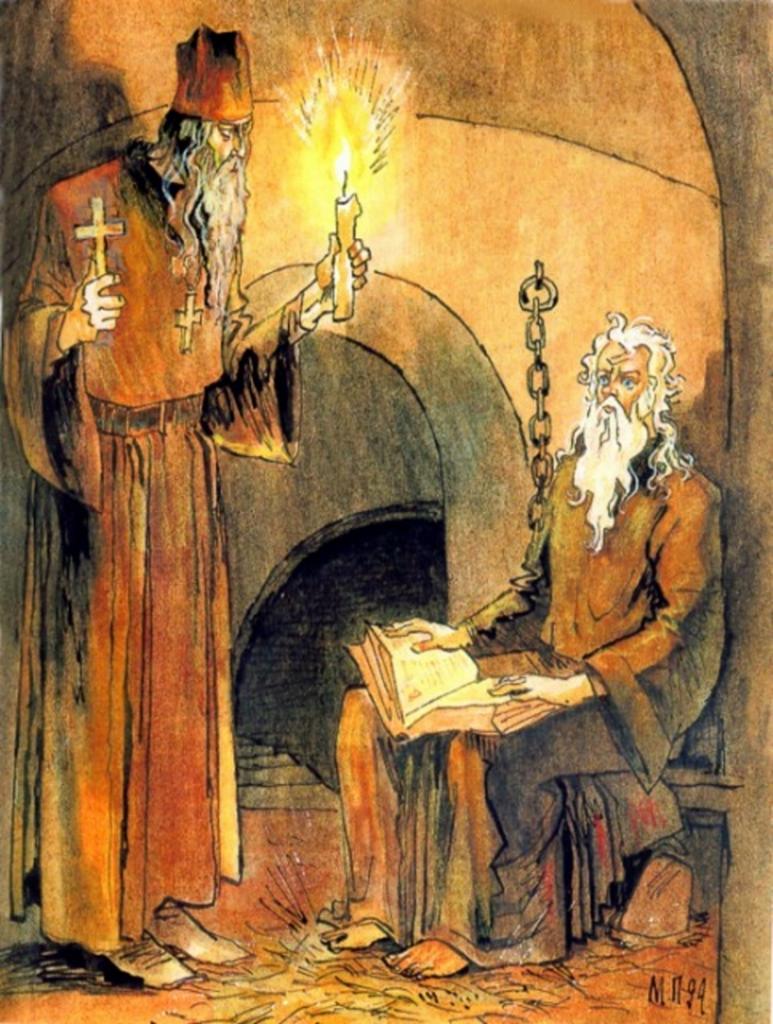

Протопоп Аввакум в тюрьме

Год страстотерпца держали в монастыре под Калугой, но он не сломался. Тогда Аввакума сослали в Пустозерск, в Заполярье. В срубе, наполовину погруженном в промерзшую землю, священник томился долгих 14 лет. Проповедовать не бросил: не имея возможности говорить с последователями, духовный вождь рассылал по стране через верных людей послания. Так появилось знаменитое «Житие», позже названное первой художественной автобиографией.

Богомольцы потоком шли к проповеднику, которого называли святым. От него уходили, пряча письма в посохах. Высказывания оратора сохранились благодаря этим тайным посланиям.

Личная жизнь

Имя знаменитого старообрядца связывают с двумя женщинами – Феодосией Морозовой, знакомой современникам как боярыня Морозова, и женой Настасьей Марковной.

Первая – духовная ученица протопопа Аввакума, как и он, пострадавшая за веру и несгибаемость. Ее – неистовую, с горящими огнем глазами – изобразил Василий Суриков. Как и духовный наставник, Морозова погибла, не желая менять убеждения.

Боярыня Морозова

Вторая – верная супруга, родившая мужу девятерых детей. Чистоту брачных уз пара поддерживала всю жизнь. Как и Аввакум, Настасья исповедовала старообрядчество. Они обвенчались по нынешним меркам юными: мужу исполнилось 17, жене 14 лет. Родом из одного селенья, оба из обедневших семей, наполовину сироты.

Жили супруги, как предписывал Домострой: будущий проповедник женился на девушке по указанию матери. Но брак освящала любовь: жена безропотно следовала за мужем в ссылки и скитания. В Сибири, по дороге к месту ссылки в Тобольск, не выдержав суровых условий, умерли двое малолетних сыновей.

Боярыня Морозова навещает Аввакума в тюрьме

Аввакум Петрович видел в жене идеал православной женщины и называл Настасью «помощницей ко спасению». Настасья Марковна стала примером для жен декабристов, каторжников и всех ссыльных, для женщин, отрекшихся от спокойной и благоустроенной жизни и последовавших за мужьями.

В книге «Наказание без преступления» Александр Авдеенко вспомнил дошедшую до современников историю, характеризующую отношения пары. Измученная очередной ссылкой Настасья спросила мужа, долго ли ей мучиться, на что священник ответил:

— Марковна! До самой смерти.

— Добро, Петрович, ино еще побредем».

Ответ женщины стал своего рода девизом всех жен, разделивших тяжкую судьбу мужей. Анастасия Марковна умерла раньше супруга. Кончину второй половинки муж пережил тяжко: ушла главная опора, советница и друг.

Смерть

После кончины царя Алексея Михайловича трон занял сын Федор Алексеевич, благочестивый и впечатлительный. Мятежный Аввакум, рассчитывая, что сумеет отвратить монарха от ненавистного греческого обряда, написал ему письмо. Рассказал, что видел сон о батюшке Алексее Михайловиче, горящем в адском пламени за то, что принял никонианское учение.

Протопоп не рассчитал, что Федор осерчает и обвинит его в «великой хуле на царский дом» и церковном расколе. Современник царя был жестоко наказан. В 1682 году старообрядца со сподвижниками Епифанием, Лазарем и Федором казнили на глазах толпы. Их привязали к углам сруба, забросали берестой и сухими ветками и подожгли.

Сожжение протопопа Аввакума

Протопоп Аввакум знал о готовящейся казни, раздал книги и скудное имущество, надел белую рубаху. Примечательно, что огонь он считал очищающим и неоднократно призывал к самосожжениям. От огня умер и сам.

Казнь состоялась в пятницу Страстной седмицы. По дошедшим сведениям, когда пламя взметнулось в небо, Аввакум поднял руку с двуперстием и воскликнул:

«Православные! Коли таким крестом будете молиться – во век не погибнете. А покинете этот крест, и город ваш песком занесет, а там и свету конец настанет!».

Интересные факты

- Аввакума называют родоначальником вольного слова, исповедальной прозы и образной словесности. Ему приписывают 43 сочинения, среди которых «Книга бесед», «Книга обличений», «Книга толкований». Наиболее известное произведение — «Житие», перевод книг которого популярен и сегодня.

- Протопоп Аввакум – герой 20-серийного фильма Николая Досталя «Раскол». Основная тема сериала – реформы, проводимые патриархом Никоном и сопротивление, которое возглавил протопоп Аввакум.

- Старообрядца называют первым проповедником массовых суицидов в мировых религиозных учениях. В годы пика его популярности количество массовых самосожжений увеличивалось. В начале 1687 года в Палеостровском монастыре сожглись больше 2000 человек. 9 августа в том же году в Березове Олонецкого уезда – больше 1000.

Протопоп Аввакум на православной и старообрядческой иконах

- Старообрядческие иконы, которым поклонялся Аввакум, отличаются обилием надписей на полях, темными ликами. В XVIII веке официальное православие запретило изготовление подобных икон.

- В текстах Аввакума содержались высказывания, которые называют «пророческими». По-особому звучала в годы революции и гражданской войны цитата из Аввакума: «Выпросил у Бога светлую Россию Сатана, да очервлянит ее кровью мученической».

- М. Пришвин в своих лекциях в «народном университете» трактовал Григория Распутина как «орудие мести протопопа Аввакума» дому Романовых.

В начале XX века старообрядческая церковь причислила его к лику святых, а в селе Григорово в конце XX века был установлен памятник Аввакуму.

Протопоп Аввакум: житие, интересные факты

Мала ли беда, содомская сия скверна, во святилище содеяна? Как выедет он, архимарит, во свою землю, скажет вместо детища: я-де глупых русаков и владыку блудил. У них то, греков, не диковина. И безчестие сие и вечный позор не точию вам, архиереом, но и всему государству будет. А толко до сего времени и служите в той церкви без освящения: блюдитеся и от Бога казни. Не добра похвала — такой вор и ругатель великия России святителя учит.

Протопоп Аввакум

Кем был знаменитый протопоп Аввакум — самая неоднозначная и удивительная фигура своего времени? Как к нему относятся в современной Церкви? За что его казнили? Почему произошел церковный раскол и существуют ли сейчас старообрядцы? Мы постарались описать житие протопопа Аввакума, человека, который пошел против действующей власти и стоял до конца за то, что считал правильным, не сломленный перед пытками. Он потерял в двоих сыновей, шел пешком по тайге, стал известен, как истовый подвижник православия.

Протопоп Аввакум Петров (1620-1682) стал одним из самых ярких противников церковной реформы патриарха Никона и царя Алексей Михайловича. Он написал собственную автобиографию — «Житие протопопа Аввакума». Его житие стало настолько значимым произведением своего времени, что протопопа Аввакума даже называли «родоначальником русской литературы». Старообрядцы почитают протопопа Аввакума как священномученика и исповедника, он был сожжен в Пустозерске в 1682 году. Реформа стала причиной церковного раскола, который до сих пор не преодолен. В селе Григорово ему установлен памятник. Там протопоп Аввакум изображен с поднятыми над головой двумя перстами — символом раскола.

Можно по-разному относится к участию протопопа Аввакума в расколе, но сложно не признать, что он был яркой и важной исторической фигурой своего времени, стойким и удивительным человеком, который не пожелал склониться перед теми, кого считал врагами истиной веры. Для старообрядцев протопоп Аввакум остается образцом веры во Христа.

Протопоп Аввакум: житие

Протопоп Аввакум был одной из самых удивительных и неоднозначных фигур XVII века. Он был сыном бедного священника из Нижегородского уезда и рано приобрел известность, как подвижник православия. Протпоп Аввакум был строг не только к другим, но и к самому себе. Он не признавал никаких сделок с совестью. Бывало, что он держал руку над горящей свечой, чтобы усмирить плоть и избавиться от греховных мыслей.

Он писал: «Если хочешь быть помилован Господом, сам также милуй; хочешь, чтобы тебя почитали, — почитай других; хочешь есть — корми других; хочешь взять — другому давай: это и есть равенство, а рассудив, как следует, себе желай худшего, а ближнему — лучшего, себе желай меньше, а ближнему — больше».

Протопоп Аввакум не боялся знатных людей, спрашивал и с них за творящиеся беззакония. Однажды у одной вдовы начальник отнял дочь. Протопоп Аввакум был единственным, кто заступился за вдову. Начальник явился в храм, чтобы жестоко избить священника. Он волочил его за собой по земле прямо в ризах. Но протопоп Аввакум не сдался и не изменил тому, что он считал праведным делом.

Из-за непростого характера, нетерпимости к злу, протопоп Аввакум постоянно менял приходы. И каждый раз вступал в новый конфликт, чтобы защитить слабых, обличить греховные поступки знатных и простых людей. Он терпел поношения и побои, но не менял своих взглядов. Слава о протопопе Аввакуме дошла до самой Москвы.

Государь Алексей Михайлович радушно принял протопопа Аввакума в своих роскошных покоях. Он должен был получить прекрасную карьеру после одобрения царя, но в 1653 году все изменилось.

Учения Протопопа Аввакума

Началась церковная реформа. Службы и все церковные обряды были унифицированы по греческому образцу. Раньше православные крестились двумя перстами, теперь же должны были креститься тремя — «щепотью». Вероучительные догматы Церкви остались прежними, но значительная часть общества все равно отвергла реформу со словами «до нас положено, лежи так во веки веков!».

Раскол обычно называют «расколом Русской Православной Церкви», на самом же деле, раскололось общество и дело было не только в церковных обрядов. В 1645 году на престол взошел царь Алексей Михайлович в возрасте неполных шестнадцати лет. Вокруг молодого царя сформировался кружок сторонников благочестия. Они называли себя ревнителями древнего благочестия. В кружке состоял будущий Патриарх Никон, который стал Патриархом в 1652 году, боярин Федор Михайлович Ртищев и протопоп Аввакум.

Главной проблемой для ревнителей древнего благочестия была порча веры. По их мнению вера была испорчена не только среди мирян, но и среди священнослужителей. Члены кружка считали, что дело было в порче священных книг. Служба из-за этого шла неправильно, а народ неправильно верил. Чтобы исправить священные книги надо было найти образец. Протопоп Аввакум предлагал сделать образцом старорусские книги. Греческие образцы он считал непригодными, упоминая, что Греция отошла от истиной веры, за что и была наказана в XV веке Византийской империей.

Патриарх Никон наоборот считал, что следует взять современные греческие образцы. В 1649 году в Москву приехал Вселенский Патриарх Паисий и уговорил царя Алексея Михайловича взять греческие книги за образец. Алексей Михайлович действовал из интересов государства. Чтобы превратить Россию в центр православного мира требовалось согласие с четырьмя Вселенскими Патриархами, которые были греками.

Став Патриархом Никон взялся за исправление церковных книг и устоев. Нововведения касались, казалось бы, незначительных вещей.

- Крестный ход стал вестись против солнца

- Сугубая аллилуйя сменилась на трегубую аллилуйю

- Земные поклоны сменились поясными поклонами

- Появился новый иконописный канон

- Исус и Девица стали в Церковном языке Иисусом и Девой

Реформа проходила жестко. Так, например, те, кто отказывался сдавать старые иконы и заменять их на новые подвергались гонениям. К ним домой врывались стрельцы, чтобы разломать иконы.

Символом раскола и самым главным «камнем преткновения» стало крестное знамение тремя сложенными перстами, а не двумя, как это было раньше. Современные историки говорят о том, что в расколе были виноваты и Патриарх Никон, решившийся на слишком жесткие изменения устоев и протопоп Аввакум, который подверг своих подвижников жестоким пыткам, а некоторых и мученической кончине по таким незначительным поводам.

Староверцев иногда называют еретиками, но, на самом деле, раскол не касался вопросов вероучения. Главной виной раскольников стало непослушание. Они не соглашались не только с религиозными, но и со светскими властями.

Дело было не только в религиозном протесте. Народ был недоволен жестокими порядками царя, коррупцией и произволом, царившими в те времена. Люди, которые не были согласны с начальством, подвергались в те времена жестоким гонениям. Протопоп Аввакум выступил против церковной реформы и призвал свою паству не сломиться и оказать сопротивление. Староверы бунтовали нечасто, скорее, предпочитали уйти в те места, где их не могли найти. Они уходили на Урал, за Урал и в другие далекие земли. Иногда даже практиковали самосожжение, чтобы не предать старую веру.

Протопоп Аввакум говорил: «В каких это правилах написано, чтобы царю церковью владеть и догматы изменять? Ему подобает лишь оберегать ее от волков, ее губящих, а не толковать и не учить, как веру держать и как персты слагать. Это не царево дело, а православных архиреев да истинных пастырей, которые души свои готовы положить за стадо Христово, а не тех пастырей слушать, которые готовы и так и сяк на одном часу перевернуться, ибо они волки, а не пастыри, душегубы, а не спасители: своими руками готовы пролить кровь неповинных и исповедников православной веры бросить в огонь. Хороши законоучители! Они такие же, как земские ярышники, — что им велят, то они и творят».

Протопопа Аввакума бросили в монастырский подвал, оставив на трое суток без еды и воды, а потом сослали в Тобольск вместе со всей семьей. Оттуда он уехал в Забайкалье, в голодный и холодный край, на верную смерть.

По всей Руси начались гонения на тех, кто выступал против реформы. Духовное чадо протопопа Аввакума боярыню Морозову арестовали и подвергли жестоким пыткам, чтобы умертвить в земляной яме. Среди знатных людей подвижников старой веры было немного, но боярыня Морозова и ее сестра стали одними из них. На знаменитой картине Сурикова, изображающей боярыню Морозову во время этапирования ее к месту казни, она держит персты, сложенными так, как принято было креститься раньше, — символ раскола. На картине есть и юродивый, который также держит над головой два сложенных перста, являя собой образ несгибаемой старой веры.

Протопоп Аввакум не погиб в Сибири. Он прошел многие километры по дикой тайге, тащил тяжелые лодки вместе с казаками, потерял двоих сыновей. Его преследовали, а он не переставал обличать жестокую и несправедливую власть. Жена протопопа Аввакума Настасья Марковна, простая женщина, дочь деревенского кузнеца, любила его и следовала за ним повсюду, поддерживая мужа. Разбивая ноги о камни в нелегком пути она спрашивала у мужа, как долго продлятся эти муки. «До самой смерти», — отвечал ей протопоп Аввакум.

Раскол набирал обороты. Филаретский монастырь шесть лет отражал осаду стрельцов. Протопопа Аввакума вызвали в Москву, чтобы заключить мир. Царь предложил протопопу Аввакуму стать своим духовником с одним условием — отказаться от борьбы за старую веру. Протопоп Аввакум резко отказался. Его прокляли на Церковном соборе и сослали за полярный круг, в Пустозерск. Протопопа Аввакума расстригли, предали анафеме, многим его сторонникам урезали языки.

Пятнадцать лет он провел в земляной тюрьме, но не оставил борьбу. Царь Алексей Михайлович не решился казнить протопопа Аввакума, а вот его сын и преемник Федор Алексеевич отказался терпеть хулу протопопа Аввакума и приказал сжечь заживо, чем доказал, что светская власть была бессильна перед народным протестом. Для народа протопоп Аввакум стал героем, мучеником за веру. Он погиб за право верить свободно в то, что человек считает правильным. Протопоп Аввакум выступал против жестокости и несправедливости действующей власти.

Конец жизненного пути

24 апреля 1682 года протопоп Аввакум Петров был заживо сожжен в срубе вместе с тремя единоверцами «за великими на царский дом хулы». Рядом собрались бояре, купцы, простые местные жители молча наблюдали за свершение приговоры. Протопоп Аввакум, собираясь на смертную казнь, в последний раз обратился к свой пастве. Его последними словами было «Храните веру старую». Один из друзей протопопа Аввакума в ужасе вскрикнул. Протопоп Аввакум принялся утешать его. Последнее, что люди увидели сквозь пламя — его поднятая к небу рука. Он благословлял народ двумя перстами…

Интересные факты

- Протопопа Аввакума женили в 17 лет, его жене Анастасии Марковне в то время было 14.

- У протопопа Аввакума было 8 детей.

- Он принимал участие в кружке благочестия, который вел духовник царя.

- От расстрижения до ссылки протопопа Аввакума спасло только заступничество царя Алексея Михайловича.

- Протопоп Аввакум говорил, что на протяжении всего его жизненного пути Бог сопровождал его. Однажды вовевода, ненавидевший его, отправил ссыльного ловить рыбу на безрыбном месте. Желая посмрамить воеводу, протопоп Аввакум воззвал к Господу и вытащил полную сеть рыбы.

- Раскол не был преодолен и сейчас, до сих пор существуют старообрядцы или староверы, но сейчас это — не такой острый вопрос.

- Протопоп Аввакум стал автором многочисленных полемических сочинений. Он обладал литературным и ораторским даром.

- Протопоп Аввакум в миру — Аввакум Кондратьевич Петров.

- Будучи аскетом протопоп Аввакум однажды, когда в Лопатицы явились плясовые с медведями «по Христе ревнуя изгнал их и хари и бубны изломал един у многих и медведей двух великих отнял — одного ушиб, а другого отпустил в поле».

- Прямые потомки протопопа Аввакума носят фамилию Мезенины.

Îáðàç ïðîòîïîïà Àââàêóìà êàê äóõîâíîãî ëèäåðà ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî äâèæåíèÿ Ðîññèè XVII âåêà, èñòîðè÷åñêîãî ïèñàòåëÿ. Èçó÷åíèå ìèôîëîãè÷åñêîãî îáðàçà äåÿòåëÿ, ïîäâåðãøåãî îïðåäåëåííîé ñåìèîòèçàöèè, åãî âëèÿíèå íà ðàçëè÷íûå ôîðìû îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà http://www.allbest.ru/

ÏÐÎÒÎÏÎÏ ÀÂÂÀÊÓÌ: ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÎÒ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÀ Ê ×ÅËÎÂÅÊÓ

Â.Â. Ëûòêèí, À.Â. Îñèïîâà

Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî

Àííîòàöèÿ

Îáðàç ïðîòîïîïà Àââàêóìà — äóõîâíîãî ëèäåðà ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî äâèæåíèÿ Ðîññèè XVII âåêà, èñòîðè÷åñêîãî äåÿòåëÿ è ïèñàòåëÿ — âñåãäà ïðèâëåêàë ìíîãî÷èñëåííûõ èññëåäîâàòåëåé ñàìûõ ðàçíûõ íàó÷íûõ äèñöèïëèí, îäíàêî â êóëüòóðîëîãè÷åñêîì àñïåêòå ïðàêòè÷åñêè íå îñâåùàåòñÿ.  ñâÿçè ñ ýòèì àâòîðîì ðàññìîòðåí ìèôîëîãè÷åñêèé îáðàç ïðîòîïîïà Àââàêóìà, ïîäâåðãøèéñÿ îïðåäåëåííîé ñåìèîòèçàöèè, êîòîðûé îêàçàë íåìàëîå âëèÿíèå íà ðàçëè÷íûå ôîðìû îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ: ïîëèòè÷åñêîãî, ðåëèãèîçíîãî, ôèëîñîôñêîãî è äàæå íà èñêóññòâî. Âïåðâûå ïîêàçàíî ó÷àñòèå ñàìîãî ïðîòîïîïà Àââàêóìà â ñîçäàíèè ñâîåãî îáðàçà, äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ìèôîëîãè÷åñêîãî îáðàçà â íàðîäíîé è èíòåëëèãåíòñêîé ñðåäå è åãî äåìèôîëîãèçàöèÿ ýòîãî, ðàñòÿíóâøàÿñÿ â ðàçëè÷íûõ ñîöèîêóëüòóðíûõ ñðåäàõ íà ïîëòîðà ñòîëåòèÿ — ñ êîíöà XIX äî íà÷àëà XXI âåêîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèô, ôèëîñîôèÿ ìèôà, ìèôîòâîð÷åñòâî, ìèôîëîãèçàöèÿ, äåìèôîëîãèçàöèÿ, ñòàðîîáðÿä÷åñòâî, ïðîòîïîï Àââàêóì.

Abstract

PROTOPOP AVVAKUM: THE MOVEMENT FROM THE ARTISTIC IMAGE TO THE PERSON

V.V. Lytkin, A.V. Osipova

Tsiolkovsky’s Kaluga state University

Image of protopop Avvakum-the spiritual leader of the old believers ‘ movement in Russia XVII century, a historical figure and writer-has always attracted numerous researchers of various scientific disciplines, but in the cultural aspect is almost not covered. In this regard, the author considers the mythological image of the protopop Avvakum, which has undergone a certain semioticization, which has had a significant impact on various forms of public consciousness: political, religious, philosophical, and even art. For the first time shows the involvement of the Archpriest Avvakum in the creation of his image, the further development of the mythological image in popular and intellectual circles and his disappointment that sprawled in different cultural environments for half a century — from the late XIX to the early XXI centuries.

Keyword: Myth, philosophy of myth, mythmaking, mythology, the disappointment, the old believers, protopop Avvakum.

Ââåäåíèå

Ïðîáëåìà ïîíèìàíèÿ ëè÷íîñòè â èñòîðèè è åå ñîöèàëüíîãî âëèÿíèÿ íà îáùåñòâî àêòóàëüíà è â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Îäíîçíà÷íîãî îòâåòà íà âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðîëüþ ëè÷íîñòè è âîçìîæíîñòüþ åå êàê ïðÿìîãî, òàê è îïîñðåäîâàííîãî âëèÿíèÿ íà îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå íå ñóùåñòâóåò è, âèäèìî, ñóùåñòâîâàòü íå ìîæåò. Òåì íå ìåíåå, â êàæäûé êðèçèñíûé ïåðèîä îáùåñòâî èùåò îòâåòû íà ïîäîáíûå âîïðîñû. Ýòè îòâåòû ìîãóò äèôôåðåíöèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êðèçèñíûõ ÿâëåíèé, ñîïðîâîæäàþùèõ «ïåðèîä îáùåñòâåííîé óñòàëîñòè» [Âåñåëîâñêèé, 1940, ñ.71].

Íå ìåíåå èíòåðåñíî âëèÿíèå îáðàçà, ñëîæèâøåãîñÿ â êóëüòóðå, íà ñîçíàíèå îáùåñòâà, âñòðîåííîãî â ñîâåðøåííî èíóþ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ðåàëüíîñòü, îòëè÷íóþ îò ðåàëüíîñòè, îêðóæàâøåé ðåàëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ ëè÷íîñòü. Èñïîëüçîâàíèå îáðàçîâ, ìèôîâ è èõ ñîöèàëüíîå âëèÿíèå íà îáùåñòâî ìîæíî âèäåòü â íàñòîÿùåå âðåìÿ: ýòî ìîæåò áûòü è öåëåíàïðàâëåííîå âëèÿíèå, è âëèÿíèå íåñïåöèàëüíîå, íî íå ìåíåå äåéñòâåííîå. Ãåíåçèñ îáðàçà ïðîòîïîïà Àââàêóìà îò ÷åëîâåêà ê ìèôó íàøåë îòðàæåíèå â ñàìûõ ðàçíûõ ôîðìàõ êóëüòóðíîãî áûòèÿ, ñòàâ ñèìâîëîì ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðîöåññîâ, ñâîéñòâåííûõ ýòîìó âðåìåíè.  òî æå âðåìÿ ñàì îáðàç îêàçûâàë âëèÿíèå íà ñîöèîêóëüòóðíóþ äåéñòâèòåëüíîñòü, â êîòîðîé îí áûë ðîæäåí.

Îáðàç ïðîòîïîïà Àââàêóìà — äóõîâíîãî ëèäåðà ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî äâèæåíèÿ Ðîññèè XVII âåêà — âñåãäà ïðèâëåêàë ìíîãî÷èñëåííûõ èññëåäîâàòåëåé ñàìûõ ðàçíûõ íàó÷íûõ äèñöèïëèí: èñòîðèêîâ, ôèëîñîôîâ è ôèëîëîãîâ. Îäíàêî â êóëüòóðîëîãè÷åñêîì àñïåêòå åãî îáðàç ïðàêòè÷åñêè íå îñâåùàåòñÿ.  ñâÿçè ñ ýòèì â ñòàòüå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ðàññìîòðåòü äâà êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññà — ìèôîëîãèçàöèè è äåìèôîëîãèçàöèè — êàê ñóùåñòâóþùèõ ïàðàëëåëüíî. Ïðè ýòîì íà ïðèìåðå ïðîòîïîïà Àââàêóìà ïîêàçàíî, ÷òî ìèô ñîçäàåòñÿ íå â ðåçóëüòàòå «çàáûâàíèÿ» ïåðâîîáðàçà, à ïðè ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé èçó÷àåìîé ñîöèîêóëüòóðíîé ðåàëüíîñòè. Äåìèôîëîãèçàöèÿ æå ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå èñòîðè÷åñêîãî ïðîöåññà è èìååò êàê ñîçíàòåëüíûé, òàê è áåññîçíàòåëüíûé (îáûâàòåëüñêèé) óðîâíè. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ìèôîëîãè÷åñêèé îáðàç ðåàëüíîãî ÷åëîâåêà, îáëàäàþùèé çíà÷èìûìè äëÿ êóëüòóðû è îáùåñòâà ÷åðòàìè, ñî âðåìåíåì èìååò òåíäåíöèþ ê îáúåêòèâèçàöèè, â èñòîðè÷åñêîì ïðîöåññå ïðîèñõîäèò îáðàùåíèå ê ïåðâîîáðàçó.

÷åðåäå ìåðîïðèÿòèé 2020 ãîäà, ïîñâÿùåííûõ 400-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðîòîïîïà Àââàêóìà, â òåìàòèêå âñòðå÷ è êîíôåðåíöèé î÷åâèäíî, ÷òî ïðàçäíóåòñÿ þáèëåé íå ìèôîëîãè÷åñêîãî ïåðñîíàæà, à ñèëüíîãî äóõîì ÷åëîâåêà, èñòèííîãî íîñèòåëÿ ðóññêîé êóëüòóðû, ÷üå ïðåäñòàâëåíèå î ðóññêîé íàöèîíàëüíîé èäåå ìîæåò áûòü âîñòðåáîâàíî è â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Îáðàç Àââàêóìà: ñðåäíåâåêîâûå ñïîñîáû ìèôîëîãèçàöèè è íàó÷íàÿ îáúåêòèâíîñòü

äðåâíåéøèõ ìèôàõ íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü è âû÷ëåíèòü ðåàëüíûõ ëþäåé, êîòîðûå ìîãëè áû ñòàòü ïðîîáðàçàìè ìèôîëîãè÷åñêèõ ïåðñîíàæåé. Âïðî÷åì, åñëè ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ðàçìûøëåíèÿ À.Ô. Ëîñåâà [1990], òî äàæå âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ òàêèõ ïðîîáðàçîâ èñêëþ÷åíà, à ìèôîëîãè÷åñêèé ïåðñîíàæ ðåàëåí èìåííî â ñâîåé ìèôîëîãè÷åñêîé èïîñòàñè.  ñðåäíåâåêîâüå ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ ñèòóàöèåé, êîãäà ðåàëüíî ñóùåñòâîâàâøàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ëè÷íîñòü åùå ïðè æèçíè îáðåòàåò ìèôè÷åñêèå ÷åðòû, à âíîâü âîçíèêøèé îáðàç îòäåëÿåòñÿ îò ïðîòîòèïà è íà÷èíàåò àâòîíîìíîå ñóùåñòâîâàíèå. Ïîýòîìó î÷åâèäíî, ÷òî ðàçëè÷íûå ôîðìû ñîöèîêóëüòóðíîé äåéñòâèòåëüíîñòè îïðåäåëÿþò ñïîñîáû ñóùåñòâîâàíèÿ ìèôà è ñïîñîáû ìèôîëîãèçàöèè ðåàëüíîñòè.