Инфоурок

›

Родной язык

›Презентации›Презентация по родному языку «Сочинение по картине Кустодиева Б. М. «На террасе» (4 класс)

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Описание слайда:

Сочинение по картине

Кустодиев Борис Михайлович

(1878–1927)«На террасе»

4 класс

-

2 слайд

Описание слайда:

Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927), русский художник. Родился в Астрахани 23 февраля (7 марта) 1878 в семье преподавателя духовной семинарии. Это художник редкого безграничного таланта, которому, в первую очередь, было присуще особое чувство и восприятие родной природы.

-

3 слайд

Описание слайда:

«На террасе»

в 1906 году -

4 слайд

Описание слайда:

Родившийся в небогатой семье, Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927) готовился стать священником. Он учился в духовном училище, потом в семинарии, но увлекся искусством, в 1896 году, оставив семинарию, уехал в Петербург и поступил в Академию художеств (АХ).

С самого детства Кустодиев, рано оставшийся без отца, был окружён, несмотря на все трудности, любовью, заботой и лаской матери. В его доме всегда царила миролюбивая, спокойная атмосфера.

Именно это оказало наибольшее влияние на формирование художественного своеобразия кустодиевских картин, будто пронизанных светом, лёгкостью; от них веет умиротворением и жизнерадостностью.

Довольно долгое время художник, уже взрослый, живёт вместе с женой Юлией Евстафьевной в Европе (Париж), но всё это время он скучает по своей Родине, России, которую любит всей душой.

Именно красоты в первую очередь провинциальной России

становятся для Кустодиева источником вдохновения. -

5 слайд

Описание слайда:

Вернувшись в Россию, художник принимается за строительство дачи. Он и вся его семья с большим удовольствием выбираются на природу. Почти сразу же после новоселья в 1906 году Кустодиев пишет знаменитую картину «На террасе», где изображает своих близких в практически пасторальных образах.

Название картины «На террасе» уже само говорит за себя, действие происходит на террасе личного дома художника. На картине можно увидеть и сам дом, вернее только его угол и окно, которое открыто настежь и ветер развивает белую штору. По ярким и чистым брёвнам можно понять, что дом новый, недавно построенный. На заднем фоне видно, что растут русские красавицы берёзы и другие деревья, можно сказать, что там уже целый лес. И создаётся впечатление, что дом художника расположен за городом, в какой-нибудь деревни, где тихо и спокойно. -

6 слайд

Описание слайда:

Но большее внимание привлекает центральная часть картины , где на террасе дома изображена дружная семья Кустодиева. Они собрались за большим столом, застеленным белой скатертью для приема чая. На столе стоит большой и золотистый самовар, чашки, ваза с фруктами и печенье.

По правую сторону стола сидит собственно сам художник. Он вдумчиво опустил голову немного вниз. Напротив него сидит супруг его сестры. Его рука подпирает свой подбородок, и он задумчиво смотрит вдаль. Рядом с ним сидит сын Бориса, он отвлекся от завтрака, и смотрит очень удивленным взглядом, как будто его отец-художник позвал его, находясь по другую сторону картины.

Рядом с сыном художника, стоит его маленькая дочь. Она играет возле стула с какой-то игрушкой. Девочка находится под опекой няни, которая аккуратно поправляет ей платье. Жена художника, как и положено хорошей хозяйки что-то хлопочет возле стола. Но её внимание переходит на дочь, и она пристально наблюдает за её действиями. -

7 слайд

Описание слайда:

Художник показал свою супругу не только хорошей хозяйкой и мамой, а также ещё красивой женщиной. Она одета в красивое платье белого цвета и с изображением цветов, её длинная юбка красиво расположилась на полу террасы. В центре стола, но уже по другую сторону сидит сестра художника. В её руках чашка и блюдце, а взгляд полностью устремлён на своего племянника. На этой картине каждый занят своим делом и погружен в свои мысли. Но, тем не менее, у них царит спокойная и непринуждённая атмосфера завтрака. Их взгляды наполнены теплотой и любовью, и возможно они так хорошо знают друг друга, что могут понимать всё с полуслова и им не нужно много говорить.

-

8 слайд

Описание слайда:

План сочинения

1.Кто и когда написал эту картину?

2. Что на ней изображено?

3. Какие краски использовал художник?

4. Понравилась ли мне картина и почему?

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с

сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Пожаловаться на материал

- Сейчас обучается 964 человека из 79 регионов

- Сейчас обучается 339 человек из 65 регионов

- Сейчас обучается 1016 человек из 81 региона

Найдите материал к любому уроку,

указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

также Вы можете выбрать тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

Краткое описание документа:

Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927), русский художник. Родился в Астрахани 23 февраля (7 марта) 1878 в семье преподавателя духовной семинарии. Это художник редкого безграничного таланта, которому, в первую очередь, было присуще особое чувство и восприятие родной природы. Довольно долгое время художник, уже взрослый, живёт вместе с женой Юлией Евстафьевной в Европе (Париж), но всё это время он скучает по своей Родине, России, которую любит всей душой. Вернувшись в Россию, художник принимается за строительство дачи. Он и вся его семья с большим удовольствием выбираются на природу. Почти сразу же после новоселья в 1906 году Кустодиев пишет знаменитую картину «На террасе», где изображает своих близких в практически пасторальных образах. Название картины «На террасе» уже само говорит за себя, действие происходит на террасе личного дома художника. На картине можно увидеть и сам дом, вернее только его угол и окно, которое открыто настежь и ветер развивает белую штору. По ярким и чистым брёвнам можно понять, что дом новый, недавно построенный. На заднем фоне видно, что растут русские красавицы берёзы и другие деревья, можно сказать, что там уже целый лес. И создаётся впечатление, что дом художника расположен за городом, в какой-нибудь деревни, где тихо и спокойно.

Проверен экспертом

Общая информация

Похожие материалы

-

Самостоятельная работа по родному (ненецкому) языку 5 класс. Сущ.вада.

-

Самостоятельная работа по родному (ненецкому) языку 5 класс. Существительной вада.

-

Доклад «Дарган мезла кружок бирнила методика»

-

КИМы по «русский родной язык»

-

Рабочая программа «Родной русский язык»

-

Рабочая программа по родному языку (русскому) в 5-9 классах

-

Презентация по родному языку(русскому) «Язык в действии(обобщение)» 4 класс

-

Презентация по чувашскому языку на тему «Сĕт-турăх» (5 класс)

-

Не нашли то что искали?

Воспользуйтесь поиском по нашей базе из

5449146 материалов.

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»

-

Курс повышения квалификации «Основы местного самоуправления и муниципальной службы»

-

Курс повышения квалификации «Организация научно-исследовательской работы студентов в соответствии с требованиями ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Формирование компетенций межкультурной коммуникации в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Экономика предприятия: оценка эффективности деятельности»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинга в туризме»

-

Курс повышения квалификации «Финансы предприятия: актуальные аспекты в оценке стоимости бизнеса»

-

Курс повышения квалификации «Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Источники финансов»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности секретаря руководителя со знанием английского языка»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление сервисами информационных технологий»

-

Курс повышения квалификации «Мировая экономика и международные экономические отношения»

-

Курс профессиональной переподготовки «Информационная поддержка бизнес-процессов в организации»

Как известно, Масленица – традиционный праздник у славянских народов, предваряющий Пасху и знаменующий собой приход весны. Испокон веков Масленица отмечалась широко русским людом в течение целой недели, каждый день которой имел свои традиции и обычаи. На полотне Кустодиева изображен, надо полагать, самый ярко празднуемый день – четверг. Художник ставит цель изобразить собирательный образ ликующей России, ибо праздник объединил всех горожан, какие-либо рамки и условности стираются – здесь и зажиточные купцы, и мелкие торговцы-бакалейщики, и галдящая ребятня, бегущая вслед резвым тройкам с бубенцами, и толпы зевак, собравшихся у театра в ожидании начинающегося представления. Только русская душа, отбросив все тяготы нелегкой жизни, может гулять и радоваться так широко и беззаботно.

В картине легко узнаются символы-атрибуты праздника. Если полотно мысленно разделить на три части, в каждой можно найти нечто многозначное. Слева изображено все то, что связано с трапезой: об этом говорят на зданиях таблички с манящими названиями – “Булочная”, “Сыр и икра”, трактир, где сквозь окна виднеются столы, ломящиеся от яств. В литературе символика поедания и трапез-пиров “на весь мир” достаточно часто встречающееся явление. Подтекст такого авторского хода говорит сам за себя. Карнавалы и гуляния, где все только и занимаются, что поеданием пищи – не что иное, как отвлечение от окружающих событий, не всегда позитивных (картина написана в 1919 году – в послереволюционный период).

Следующий план – справа открывают ярко-красная вывеска “Театр” возле здания, крыша которого напоминает купол цирка, и объявление на стене с четко различимым словом “Борьба” в заглавии. Здесь уже автором дается отсылка к традиции на масленичную неделю устраивать бои и представления, считалось, что таким образом нужно выпустить “пар”, избавиться от всего негатива, накопившегося за зиму и открыть себя новой жизни. Кульминационным символом всего этого действа является церковь. Церковь на Руси имела колоссальное значение, ни в одном населенном пункте не допускалось ее отсутствие. Это центростремительная сила, это все то, что сплачивает людей в непоколебимой вере. Церковь стоит на пригорке, как бы наблюдая, давая “добро” на празднование. Масленица все же – истинно христианский праздник. И даже нечто большее – это надежда на возрождение жизни, это чистота мыслей и устремлений, это очищение и духовное и физическое перед предстоящим празднованием Великой Пасхи.

Подобные праздники, посвященные проводам зимы, характерны не только для русских – и у других народов существуют аналоги. Но ту любовь и тот колорит, что в полной мере переданы Кустодиевым в “Масленице” нигде больше не встретишь.

2, 5, 7 класс

Борис Кустодиев написал картину «Масленица» в 1916 году. Это его не единственная картина на данную тематику, Бориса всегда привлекал русский колорит и богатство души. В период написания картины, физическое состояние художника не совпадало с душевным, ведь он был болен после войны. Несмотря на эти обстоятельства, картина получилась великолепной!

Общий замысел картины – показать размах, с которым русский народ празднует масленицу.

На переднем плане мы видим двойку украшенных коней, везущих повозку, пассажиры которой одеты в яркие платья, их лиц не видно. Также мы видим белоснежные пушистые сугробы, по которым лошади резво скачут на площадь.

После пригорка мы видим множество повозок. Справа небольшая поляна с высокими чёрными деревьями, у которых ветки только на верхушках и то, засыпаны снегом. На поляну положили бревно, на котором празднующие, под звуки баяна, поют песни, восхваляющие Масленицу. Вскоре они допоют заводные мелодии и продолжат дальше свой путь уже пешком. Народ спешит, чтобы успеть на главный ритуал праздника – сожжение чучела – обряд прощания с зимой.

Слева мы видим холм, украшенный деревьями, широкие листья которых, белые от свежевыпавшего снега. Мальчики накатали склон холма настолько, что он превратился в каток. Русские забавы – традиционные развлечения для Масленицы. Видно, что ребята не просто катаются, а пытаются добежать быстрее; ребята наверху холма переживают за своих друзей, а победителей встречают овациями.

На заднем плане, за холмами и пригорками, открывается площадь, где и празднуют Масленицу. Мы видим зелёный шатёр, вокруг которого столпились люди. Обычно, на таком празднике, раздают горячий чай и блины с мёдом или вареньем. Поэтому такая очередь: все хотят согреться от долгой дороги, а блины – это любимое русское кушанье. Также мы видим несколько прилавков, поставленных далеко друг от друга; ярмарка в самом разгаре.

Помимо ярких красок праздника и белоснежности пейзажа, невероятно красиво нарисовано небо: персиково-желтый тон, который усеял косяк птиц. Кажется, что они тоже торопятся в центр событий.

За небольшой праздничной площадью скрываются башенки церквей, закутанные снежными деревьями. Картина возбуждает чувство праздника, гордости за русский народ, который чтит свои традиции.

Сочинение по картине Б. М. Кустодиева «Масленица»

ученика 7 класса «А» МОУ «Лицей № 1 пос. Львовский»

Синицына Кирилла

Передо мной картина Бориса Михайловича Кустодиева «Масленица». Художник изобразил зимний день, когда отмечают Масленицу. Это народный праздник проводов зимы. В этот день люди гуляли, отдыхали, ели блины. Масленица – очень весёлый и красивый праздник.

На переднем плане картины я вижу людей, нарядно одетых, увлечённо о чём – то беседующих. Тут же едет тройка лошадей, которой управляет ямщик. Лошадки очень красиво смотрятся на белоснежном снегу. Они богато украшены: сбруя с бубенцами, дуга с колокольчиками, красные попоны. Вдали скачут белые лошади, они везут сани с двумя седоками. Вокруг много народа. Кто – то собрался в гости, другие идут за покупками. Большая толпа около здания театра: люди пришли посмотреть на выступление борцов. Работают магазины, продуктовые лавки, в которых идёт бойкая торговля.

На заднем плане изображёно здание храма. Оно красиво смотрится на фоне снега и деревьев, покрытых инеем. Вообще на картине очень много снега. Он везде: на крышах домов, на деревьях, земле. Обилие снега делает это полотно таким зимним, нарядным, ярким. Кажется, сейчас подует ветер, и с деревьев посыплется колючий снежок.

Б.М.Кустодиев использовал яркие краски для написания картины. Это жёлтая, розовая, коричневая, белая краски. Они создают атмосферу праздника и веселья. Ведь впереди весна, и значит, скоро вся природа оживёт после зимнего сна. Потекут ручьи, деревья покроются листвой, будет ярко светить солнце. А пока люди прощаются с зимой, веселятся, мирно беседуют и ходят друг к другу в гости!

Мне картина «Масленица» очень понравилась. Глядя на неё, хочется оказаться на этой площади и окунуться в атмосферу народного гуляния.

На известной картине Бориса Кустодиева «Масленица» запечатлен фрагмент из жизни русского провинциального города в самом начале ХХ века. События, изображенные художником, происходят в один из дней масленичной недели, в разгар этого веселого и вкусного праздника.

Деревья в снегуДень выдался солнечный и морозный, деревья укутаны снежным нарядом, заметно, что это конец зимы, тени на снегу голубые и длинные. Город раскинулся на высоких холмах, на них виден храм с сияющими куполами и колокольней, белоснежные дома с колоннами. По крутой дороге мчатся к месту празднования тройки, везут на санях горожан.

А здесь, под холмами, где стоят небольшие двухэтажные дома, пестрящие различными вывесками, разворачивается главное действие народных гуляний, недаром сюда со всех сторон целыми семьями стекаются люди. Вот на втором этаже трактир, а внизу магазин, где продают сыр, икру, фрукты, напротив – булочная, здесь можно приобрести закуски. Художник великолепно передал атмосферу праздника и настоящего веселья. Чувствуется, что жители города к нему готовились. Многие женщины в нарядных юбках и платках. Лица у людей улыбчивые и веселые. Кто-то играет на гармони, и, наверное, уже звучат задорные песни.

В центре картины художник изобразил тройку лошадей в нарядной упряжи и колокольчиком под расписной дугой, удалого ямщика в красной шапке, который лихо замахнулся кнутом. На санях он везет нарядную компанию – двух женщин в модных шляпках, укутанных в рыжие и белые меха, от мороза они спрятали руки в меховые муфты, с ними мужчина в дорогой шапке. Справа на полотне степенно беседуют о делах два пожилых купца в дорогих шубах с огромными меховыми воротниками. Рядом стоит румяная и круглолицая купчиха в собольей накидке, она встретила знакомых и обменивается с ними веселыми шутками.

Люди в саняхСлева перед зрителем предстает еще одна бытовая сценка. В санях, запряженных белой лошадкой, едет симпатичная девушка, наверное, купеческая дочка, ноги ее укрыты от мороза цветастым ковром. Рядом молодой человек, он говорит ей что-то веселое, а девушка смущенно опустила глаза. За их беседой наблюдает с тротуара женщина в полушубке с рыжим воротником, рядом с ней весело смеется задорный мальчик в белой меховой шапке, на молодую пару с любопытством оглядывается прохожий.

И повсюду видны продавцы блинов и пирогов, которые ходят с лотками и предлагают свой вкусный товар. У здания театра толпится народ, здесь выступает силач, чемпион мира, рядом раскинут ярко украшенный балаган с ярмарочными артистами, тут же карусели, разноцветные шары, музыка, всюду идет бойкая торговля. Люди радуются возможности развлечься и повеселиться от души. Ведь окончится эта неделя Масленицы и начнется строгий Великий пост.

В этой удивительно яркой и оптимистичной картине уже тяжело больной и прикованный к постели художник сумел передать всю широту, искренность и красоту души русского народа. Хотя на полотне представлены люди разных сословий – мещане, купцы, крестьяне, чиновники, все они одинаково охвачены радостью праздничного дня, который запомнится им надолго.

Горожане веселятся. Кто-то из них катается на санях, которые уносят вперед красиво наряженные лошади. Кто-то готовится увидеть представление артистов и циркачей. Два пожилых человека высшего сословия ведут степенную беседу. И над всей площадью разносятся звуки бубенцов, песни, приветствия и поздравления.

Невольно и наша душа переполняется чувством чего-то особенного, праздничного! Но художник смог передать не только атмосферу веселья… Чувства русских людей всегда отличались многообразием. Счастье и горе, веселье и покой, любовь и ненависть – всегда шли рука об руку…

На заднем плане картины мы видим на возвышении церковь, в которую спешат люди. В день общего праздника люди не забывают о покаянии, о бренности бытия и о спасении души. Не в этом ли секрет русских людей, так и не разгаданный мудрецами других стран? Не в этом ли наша изюминка, привлекавшая всегда иностранцев на наши земли?

До сей поры русские люди отмечают Масленицу. Отмечают широко и весело, сохранив традиции наших предков. И не смотря на то, что со времени написания картины Кустодиева прошло много лет – эта работа продолжает нас волновать и радовать. Она демонстрирует, что русский народ помнит свою историю и хранит все лучшее, что было создано во благо и величие нашей страны – России!

На картине художника Б. М. Кустодиева «Масленица» изображено прекрасное время окончания зимы и празднования веселой масленцы.

Глядя на картину, ощущаешь, что воздух наполнен морозной свежестью. Хотя кругом еще лежит снег, но глубокие синие тени, яркое, безоблачное небо, говорят о том, что весна уже не за горами. Кустодиев не пожалел для своей картины красок. Украшенные искрящимся инием кроны деревьев, белые крыши домов, золотые купала церквей, красочные вывески — все это подчеркивает атмосферу праздника проводов зимы. Мы видим, радостные лица нарядно одетых людей, и словно бы слышим шум народного гуляния, чувсвуем запах главного блюда масленницы – блинов.

На переднем плане картины художник изобразил расписные сани с веселыми седоками, одежда которых развевается благодаря резвому ходу лошадей. Далее за ними видны еще несколько упряжек, а в центре картины тройка лошадей — один из символов русской зимы. Чуть вдалеке развернулась праздничная ярмарка с традиционными русскими забавами: каруселью, балаганом, воздушными шарами, лоточниками и гармонистами. Многолюдность картины подчеркивает всенародную любовь к сохранившемуся еще с языческих времен празднику Масленицы.

Мне очень понравился картина художника Б. М. Кустодиева «Масленица». Мне кажется, что картина отражает всю широту русской души и традиций русского праздника.

Вместе с сочинением ««Масленица» (по картине Б.М. Кустодиева)» часто ищут

Описание картины А.К. Саврасова “Грачи прилетели”

Сравнение картин И.И. Левитана “Золотая осень” и “Осенний день”

Описание картины А.А.Пластова ” Сенокос”

Описание картины В.М. Васнецова “Витязь на распутье”

И. Левитан. “Золотая осень” (сочинение по картине)

Категория: Сочинения для 7 класса | Метки: сочинение-описание, масленица, весна, Сочинение по картине, зима, Б. М. Кустодиев, праздники

Популярность темы: 31136 | Оценка: 4.0 | Закладки:

Всего комментариев: 0

Широкая Масленица

Нам в конце февраля на неделю

Дарит Масленицу солнца блин.

Сам Велес на волшебной свирели

Нам поёт песни гор и долин.

Всю неделю блины славят Солнце,

Собирая гостей за столом.

В первый день у себя соберёмся;

Завтра к тёще мы в гости пойдём.

Всю неделю гуляет Маслёна,

На нарядных катаясь конях.

То берёт снежный город с разгона,

То с горы вниз летит на санях!

А в Прощённое все воскресенье

По обычаю русскому мы

Друг у друга попросим прощенья

И сожжём злую куклу Зимы!

Юрий Юркий

Старинный русский праздник проводов зимы, пришедший к нам ещё с языческих времен сохранился и поныне.

Символом масленицы был блин – преобразованный облик Солнца, которое теперь, после весеннего равноденствия наступает на зиму. С какими только начинками не ели русские люди в это время блины. Перечислить их всех не хватит времени.

Но не только поеданием блинов запоминалась широкая масленица.

Народ высыпал на улице, где их поджидали тройки, торговцы всякими товарами, в это время забывались все огорчения и обиды. Недаром масленица заканчивалась «Прощенным воскресением» когда православные просили друг у друга прощения за все обиды, нанесенные им в течении года. Священники выходили на паперть перед церковью и кланялись всем прохожим, прося у них прощения.

Вот такое разгульное празднество изобразил Борис Кустодиев в своей картине «Масленица».

Вот на санях, покрытых коврами молодец мчит красавицу, что то говорит ей на ушко. Та смущается, отворачивается, но видно, что ей эти речи по сердцу.

На пригорок взлетает тройка в праздничной упряжи, бородатый кучер лихо вскинул свой кнут, а из саней только что не выпадают сидящие в них люди. На тройку смотрит разносчик-офеня, который поставил свой лоток, ожидая, когда тройка промчится мимо.

Двое купцов в богатых шубах, бородатые, степенно ведут беседу, один из них размахивает руками, в чем-то убеждая своего собеседника. За ними стоят их жены, тоже оживленно о чем-то разговаривая.

А у передвижного театра, приехавшего в город на праздники толпится народ. Театр обещает захватывающие зрелища, в числе которых, «проездом из Калькутты в Гамбург» покажут схватку знаменитых борцов «Левы -Анатемы Молнии» с грозным и непобедимым «Пушечным ударом». Их портреты висят перед входом.

Узкая улочка ведет вверх, к храму, куда стекается народ. Вверх и вниз катят сани, идут люди.

Художнику удалось передать радостную атмосферу праздника, которого так будет не хватать все последующие годы.

Напишите пожалуйста Сочинение на тему :масленица по картине Б.М. Кустодиев

Ответы:

Творческие работы учеников.

Во время масленичных гуляний устраивались катания на санях. Именно это изображено на картине известного художника Б.М.Кустодиева. Все действие картины происходит на центральной площади. Глядя на картину, представляю себя, едущей в санях. Воздух пропах маслом и блинами. Толпы довольных и счастливых жителей можно увидеть и вдоль торговых рядов, и у балагана, а радостные ребятишки кубарем катятся с горок, штурмуют снежные крепости. Стоит солнечный морозный день .Небо чудесным образом превращается в один большой изумруд. Лишь розово-золотые облака расцвечивают его.

Политова Анна.

Передо мной великолепная картина Б.М.Кустодиева «Масленица». Рассматривая ее, представляю, что художник писал ее ,находясь в хорошем, радостном настроении. Сразу бросается в глаза церковь, стоящая на горе. Кажется, будто зазвонит сейчас колокол и пригласит народ к вечерне. Все действие картины разворачивается на центральной площади. Тройку лошадей еле сдерживает возница. Слышны говор, женский смех. Счастливые ребятишки катаются с горок. Художник использовал изумительную палитру красок: голубую, бирюзовую, красную, золотую Самоделов Денис.

Атмосфера веселого раздольного праздника захватывает нас с первых мгновений. В «Масленице» есть все, что присуще народному гулянию: и веселая карусель с шумным балаганом, и лихая езда в расписных санях с важными бородатыми кучерами, и игра в снежки, и залихвацкие песни под неизменную задорную гармошку. А внизу, у подножия холмов, раскинулся сказочный заснеженный город. Искрятся морозным инеем крыши домов, светлые купола храмов и разноцветные колокольни устремляются ввысь к изумрудно-зеленому небу, по которому плывут желто-розовые облака и кружат стаи птиц.

Перед нами раздольная красота России с ее многовековыми традициями. Но это не столько реальность, сколько та красивая жизнь, какой она представлялась в мечтах народных.

Народные праздники были излюбленной темой в творчестве Бориса Кустодиева. И первое место среди них занимает веселая, шумная, хлебосольная масленица, длящаяся целую неделю перед Великим постом. Глядя на эту картину, трудно представить, что она создавалась художником в ту пору, когда он был уже тяжело и неизлечимо болен. Парализованный, навсегда прикованный к инвалидному креслу, Кустодиев говорил о себе: «Мой мир теперь – это моя комната». Но, вопреки всему, именно в этой комнате рождались такие яркие, жизнелюбивые и полные оптимизма творения, как «Масленица».

Лихо мчатся веселые тройки, в лощине расположился праздничный базар, и вся площадка перед ним полна людьми, а въезжающая на пригорок главная тройка чуть притормозила свой бег, словно для того, чтобы зритель мог полюбоваться красотой ее убранства. Это собирательный образ России – во всей самобытности народа, обычаев, характерности пейзажа. Сделать из этого сочинение – твоя работа.

Творческие работы учеников.

Во время масленичных гуляний устраивались катания на санях. Именно это изображено на картине известного художника Б.М.Кустодиева. Все действие картины происходит на центральной площади. Глядя на картину, представляю себя, едущей в санях. Воздух пропах маслом и блинами. Толпы довольных и счастливых жителей можно увидеть и вдоль торговых рядов, и у балагана, а радостные ребятишки кубарем катятся с горок, штурмуют снежные крепости. Стоит солнечный морозный день .Небо чудесным образом превращается в один большой изумруд. Лишь розово-золотые облака расцвечивают его.

Политова Анна.

Передо мной великолепная картина Б.М.Кустодиева «Масленица». Рассматривая ее, представляю, что художник писал ее ,находясь в хорошем, радостном настроении. Сразу бросается в глаза церковь, стоящая на горе. Кажется, будто зазвонит сейчас колокол и пригласит народ к вечерне. Все действие картины разворачивается на центральной площади. Тройку лошадей еле сдерживает возница. Слышны говор, женский смех. Счастливые ребятишки катаются с горок. Художник использовал изумительную палитру красок: голубую, бирюзовую, красную, золотую Самоделов Денис.

Атмосфера веселого раздольного праздника захватывает нас с первых мгновений. В «Масленице» есть все, что присуще народному гулянию: и веселая карусель с шумным балаганом, и лихая езда в расписных санях с важными бородатыми кучерами, и игра в снежки, и залихвацкие песни под неизменную задорную гармошку. А внизу, у подножия холмов, раскинулся сказочный заснеженный город. Искрятся морозным инеем крыши домов, светлые купола храмов и разноцветные колокольни устремляются ввысь к изумрудно-зеленому небу, по которому плывут желто-розовые облака и кружат стаи птиц.

Перед нами раздольная красота России с ее многовековыми традициями. Но это не столько реальность, сколько та красивая жизнь, какой она представлялась в мечтах народных.

Народные праздники были излюбленной темой в творчестве Бориса Кустодиева. И первое место среди них занимает веселая, шумная, хлебосольная масленица, длящаяся целую неделю перед Великим постом. Глядя на эту картину, трудно представить, что она создавалась художником в ту пору, когда он был уже тяжело и неизлечимо болен. Парализованный, навсегда прикованный к инвалидному креслу, Кустодиев говорил о себе: «Мой мир теперь – это моя комната». Но, вопреки всему, именно в этой комнате рождались такие яркие, жизнелюбивые и полные оптимизма творения, как «Масленица».

Лихо мчатся веселые тройки, в лощине расположился праздничный базар, и вся площадка перед ним полна людьми, а въезжающая на пригорок главная тройка чуть притормозила свой бег, словно для того, чтобы зритель мог полюбоваться красотой ее убранства. Это собирательный образ России – во всей самобытности народа, обычаев, характерности пейзажа. Сделать из этого сочинение – твоя работа.

Сочинение на тему :масленица по картине Б.М. Кустодиев 75 слов

Ответы:

Во время масленичных гуляний устраивались катания на санях. Именно это изображено на картине известного художника Б.М.Кустодиева. Все действие картины происходит на центральной площади. Глядя на картину, представляю себя, едущей в санях. Воздух пропах маслом и блинами. Толпы довольных и счастливых жителей можно увидеть и вдоль торговых рядов, и у балагана, а радостные ребятишки кубарем катятся с горок, штурмуют снежные крепости. Стоит солнечный морозный день .Небо чудесным образом превращается в один большой изумруд. Лишь розово-золотые облака расцвечивают его.

Политова Анна.

Передо мной великолепная картина Б.М.Кустодиева «Масленица». Рассматривая ее, представляю, что художник писал ее ,находясь в хорошем, радостном настроении. Сразу бросается в глаза церковь, стоящая на горе. Кажется, будто зазвонит сейчас колокол и пригласит народ к вечерне. Все действие картины разворачивается на центральной площади. Тройку лошадей еле сдерживает возница. Слышны говор, женский смех. Счастливые ребятишки катаются с горок. Художник использовал изумительную палитру красок: голубую, бирюзовую, красную, золотую Самоделов Денис.

Одним из моих любимых празднований в зимнее время года является масленица. Ведь именно она сообщает нам о надвигающейся весне. С какой радостью люди приходят на празднование, чтобы проводить зиму, и я не исключение. Кустодиев в своей картине показывает, как люди провожают зиму. Мы видим театр и дома, очень много людей, которые выселяться. Закрыв глаза, я на минутку представила, что оказалась среди них. Вот я слышу голоса торговцев, которые зазывают меня приобрести у них сувениры, затем я бегу участвовать в конкурсе и побеждаю, в награду мне дают леденец в форме петушка. Я слышу музыку и звонкий хохот детей. Проезжающие мимо меня тройки зазывают прокатиться вместе с ними. Сев в сани мы еле пробираемся по сугробам. Проезжая мимо стариков я понимаю, что живут они в достатке, они разговаривают между собой, неспешно обсуждают празднование. Всех, кто изображен на полотне, художник одел в яркие костюмы. Женщины в шалях и полушубках, у мужчин меховые тулупы и шапки с рукавицами. Я даже на минутку смогла почувствовать тот мороз, что изобразил художник. Но солнечное настроение, говорит о том, что весна совсем уже близко.

https://ria.ru/20211221/vystavka-1764479420.html

Опять блокбастер: весь цвет русской живописи в Новом Иерусалиме

Что смотреть на выставке «Азбука шедевра» в Истре

Опять блокбастер: весь цвет русской живописи в Новом Иерусалиме

В подмосковном музее «Новый Иерусалим» открылась масштабная выставка «Азбука шедевра», кураторы которой два года ездили по регионам России, чтобы собрать более… РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T08:00

2021-12-21T08:00

2021-12-21T08:06

культура

новый иерусалим (музей)

куда сходить

что посмотреть

живопись

александр дейнека

иван шишкин

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764478052_0:135:3192:1931_1920x0_80_0_0_0a37b98d5966a177d73b75c6878a44c0.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. В подмосковном музее «Новый Иерусалим» открылась масштабная выставка «Азбука шедевра», кураторы которой два года ездили по регионам России, чтобы собрать более 120 работ топовых русских художников. Имена впечатляют: Иван Айвазовский, Исаак Левитан, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский — от классиков и передвижников до авангардистов и соцреалистов. Причем буквально — по алфавиту. Как удалось создать хрестоматию российского искусства и почему теперь модно (и можно) мешать все со всем — в материале РИА Новости.

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764478052_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_5f54660dfd9d54fc197dabced02edb8f.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

фото, новый иерусалим (музей), куда сходить , что посмотреть , живопись, александр дейнека, иван шишкин, борис кустодиев, исаак левитан, казимир малевич, василий кандинский, картины, стиль жизни, музеи, выставки

08:00 21.12.2021 (обновлено: 08:06 21.12.2021)

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. В подмосковном музее «Новый Иерусалим» открылась масштабная выставка «Азбука шедевра», кураторы которой два года ездили по регионам России, чтобы собрать более 120 работ топовых русских художников. Имена впечатляют: Иван Айвазовский, Исаак Левитан, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский — от классиков и передвижников до авангардистов и соцреалистов. Причем буквально — по алфавиту. Как удалось создать хрестоматию российского искусства и почему теперь модно (и можно) мешать все со всем — в материале РИА Новости.

1 из 12

Обычно такие серьезные проекты не случаются без участия центра, однако здесь нет ни одной столичной работы. Создатели «Азбуки шедевра» решили доказать, что не все сконцентрировано в Москве и Петербурге, и обратились в регионы. Просили, конечно, самое-самое. Как признается директор музея «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов, приходилось приезжать не по одному разу, чтобы договориться.

В результате из 30 музеев получили 123 работы, охватывающие почти полтора века русской живописи. Художественное путешествие от Калининграда до Владивостока — мечта для современного зрителя, который, если вырывается из онлайна и встает с дивана, хочет всего и сразу.

2 из 12

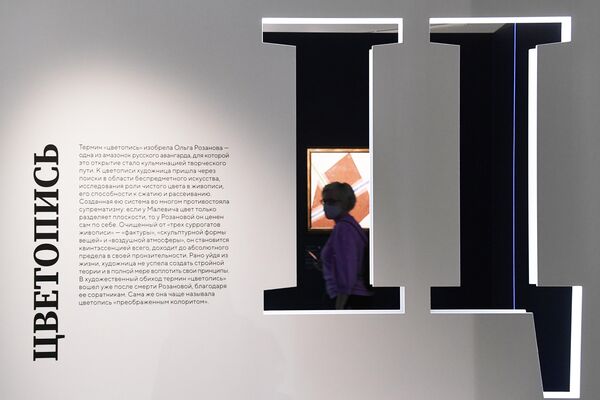

Чтобы объединить столь разноплановый массив, выбрали принцип алфавита: картины сгруппировали вокруг 33 букв-блоков, каждая из которых представляет отдельный термин или концепт. Например, «А» — автопортрет, «Ф» — фактура, «К»— кракелюр и так далее.

Порой логика неожиданная: например, «Ю» — Юра, потому что доминантой этого раздела стало полотно Василия Басова «Здравствуй, Земля» из Тверской областной картинной галереи, где изображен счастливый Гагарин после знаменитого полета (на фото). Букве «Й» соответствует «Музей», а за «Ъ» скрывается — вряд ли угадаете — «Объект».

3 из 12

В общем, часто это очень субъективный, даже, возможно, спорный взгляд. И эпиграфом к экспозиции, наверное, больше подошел бы не выбранный организаторами афоризм Кандинского «Живопись есть грохочущее столкновение различных миров», а цитата из пушкинского «Графа Нулина»: «Бывают странные сближенья».

Жаль, она уже занята ГМИИ, где как раз проходит одноименная выставка куратора Жан-Юбера Мартена. Интересно, что француз взял за основу тот же принцип и создал «винегрет» из авторов, стилей и эпох.

4 из 12

Однако отказ от хронологического принципа и даже, по сути, выраженного тематического, позволяет показать рядом вещи, казалось бы, совершенно несопоставимые.

Получается формат экспозиции, где фигура куратора или, как в данном случае, кураторской группы выходит на первый план. Они не просто «развесчики» или даже исследователи, скромно предлагающие зрителю свою версию, а режиссеры выставки.

Так, супрематическую композицию (1915) Малевича из Ивановского областного художественного музея, которая у кураторов была в вишлисте с самого начала, окружают пейзажи реалистов Саврасова, Поленова, Левитана, Жуковского.

«Кстати, передвижников и вообще «классику» достать в регионах сложнее: там по понятным причинам (в частности, благодаря инициативе Кандинского и Родченко в 1918-1920 годах. — Прим. ред.) больше авангарда», — объясняет куратор Ксения Новохатько.

5 из 12

Организаторы гордятся, что удалось выписать «Лесистый берег. Сумерки» Исаака Левитана. Правда, ради этого пришлось поменять название раздела «Тоска» на «Товарищество»: первый вариант коллеги из Твери не оценили.

«Зато у нас оказалась работа, по которой многие в школе сочинение писали. Или «Косарь» Малевича. Здесь вообще немало таких картин, что заставляют испытывать дежавю: вроде это не столичные «звезды», но они тебе знакомы. Так что наша выставка — это еще и возможность для качественного регионального искусства наконец выйти из тени», — говорит Новохатько.

6 из 12

По ее словам, взаимодействовать с пространством экспозиции нужно как с парком: «Просто гулять, заглядывая в белые кубы-павильоны, в которых рождаются новые ракурсы восприятия живописного ландшафта».

Кое-где стоит задержаться: на выставке — 17 инсталляций. Одна из самых интересных — в кубе у Кандинского (на фото), где звучит созданная специально для «Импровизации № 209» музыка современного композитора Владимира Лузана. Виолончель, кларнет и труба, соединяясь в одну мелодию, доносятся из «абажуров» разного цвета — известно, что художник «болел» синестезией, то есть воспринимал звуки цветными.

7 из 12

А еще здесь можно буквально зайти в работу Любови Поповой «Живописная архитектоника», воспроизведенную в 3D-модели. Геометрические детали свисают с потолка словно елочные игрушки.

Некоторые разделы принципиально оставили пустыми — не просто так, а ради взаимодействия со зрителем. Например, в главе «Смотритель» посетителей приглашают поменяться с работником музея местами и, присев на деревянный стульчик, понаблюдать за гостями.

8 из 12

В разделе «Шедевр» тоже ничего нет. «Это понятие очень сложное. Каждый сам для себя определяет, что считать шедевром. Мы не можем навязывать нашу точку зрения», — объясняет куратор Елена Папченко. Однако можно сфотографировать себя в роли музейного экспоната — в специальной золоченой раме.

Тут вообще очень умело играют на тщеславии современного зрителя, который вроде как приходит за искусством, но остается сосредоточен, прежде всего, на себе. Так что в самом начале — специальная зона для селфи.

9 из 12

При этом, считают Елена Папченко и Ксения Новохатько, экспозиция в «Новом Иерусалиме» будет интересна и знатокам. Научным консультантом выступил известный искусствовед и исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов.

Так, по словам кураторов, на продвинутых любителей искусства рассчитан раздел «Детектив», где собраны открытия, сделанные, в частности, при подготовке картин к выставке.

Например, при рентгенофлуоресцентном анализе выяснилось, что за «Венецианским пейзажем» Константина Горбатова скрывается старый Псков.

Или вот любопытная судьба самой тиражируемой картины в русской живописи: «Славильщиков» (1864) Леонида Соломаткина. Известно, что за два десятка лет только сам художник, не говоря о последователях, как минимум повторил ее 16 раз. Оригинал считается утерянным, но тем интереснее под лупой рассматривать, как потихоньку меняется незамысловатый сюжет с подвыпившими будочниками, распевающими песни в гостях у купца.

10 из 12

Другая занятная история — в разделе «Хранитель», посвященном «Свадьбе слепых» Митрофана Берингова (на фото). Куб не зря так называется: эта картина, написанная в 1929-м, выжила только благодаря усилиям работников музея Нижнего Тагила. Из Третьяковки она попала в провинцию, где во время одной из «чисток» ее признали недостаточно идеологически выдержанной.

Спасли холст кураторы: свернули и спрятали. Красочный слой сильно пострадал. В 1980-е картину обнаружили, затем долго и мучительно реставрировали.

11 из 12

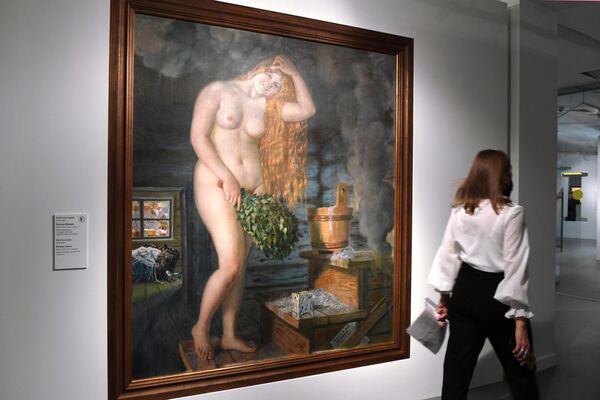

Среди хедлайнеров кураторы выделяют, например, «Русскую Венеру» Бориса Кустодиева, которая практически никогда не выезжала из Нижнего Новгорода. В Истру ее отпустили, потому что экспозиция позволила показать уникальную особенность этой картины: она двусторонняя. На обороте — идиллическое чаепитие в кругу семьи, сцена «На террасе», где будущая обнаженная красавица изображена маленькой девочкой в платье. Благодаря специальной конструкции можно увидеть сразу две работы, которые созданы с разницей в 20 лет.

Также из Нижнего Новгорода одолжили знаменитого «Косаря» Малевича, который часто участвует в международных проектах. «Мы могли бы больше привезти. Но у нас закончилась реставрация здания, так что заработали в полную силу», — признается директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин.

12 из 12

Такие блокбастеры «Новый Иерусалим» готовит к новогодним каникулам уже регулярно: приучили публику. До этого были Пикассо, Шагал, Брейгели. «Мы к этому шли с 2017-го, это наш самый амбициозный проект», — подчеркивает директор музея Василий Кузнецов.

По его словам, все складывалось непросто. Что-то не отдали реставраторы, от чего-то сами отказались, потому что вещи не сочетались. Но в итоге выставка получилась.

“Азбука шедевра”, музей “Новый Иерусалим”, Истра, до 19 июня

Сочинение-описание картины «Масленица» Кустодиев Б.М.

Примерный план сочинения:

1. Масленица глазами Кустодиева

2. Динамичность сюжета на полотне

3. Художественные детали как способ передачи веселья

4. Использование контрастной палитры цветов

5. Мои впечатления о картине

Праздничное веселье на Масленицу

Задорная, веселая и радостная красавица-Масленица была любимым народным праздником Кустодиева. Массовое гуляние в зимнюю пору изображено ярко и эффектно. Чувствуется неподдельно искреннее восхищение автора происходящим. От большого количества художественных деталей разбегаются глаза.

Слева быстро мчится классическая резвая русская тройка с бубенцами. Белые украшения на сбруе, белоснежная муфта женщины в санях, ее головной убор гармонируют с цветом сугробов. Извозчик высоко поднял руку с хлыстом. Кажется, что кони вот-вот взлетят и стремительно понесутся вперед по облакам. На заднем плане виднеется усталая пара лошадей, которые тянут празднично расписанную повозку вверх.

Возле «Булочной» на лавочке сидят две женщины и наблюдают за происходящим. Справа находится Его Величество – центр событий. В многолюдной толпе можно увидеть уличных торговцев. Леденцы и пряники выглядывают из деревянных лотков. Молодой человек в большом белом шарфе играет на гармонике. Музыка заставила пару молодых людей пуститься в пляс прямо на площади. Вокруг строгого мундира городничего образовалась пустота. Он следит за порядком.

Трудно вместить в одно сочинение все, что происходит на полотне. Его можно рассматривать бесконечно. И находить новые детали. Например, я не сразу заметил, что от продавца сладостей убежали два шарика. Что привлекло народ? Уличная круглая карусель с лошадками и машинками. До сих пор можно увидеть такой аттракцион в парке.

Также их заинтересовало предстоящее выступление грозного борца в коротком трико. Возможно, в этот день местный театр также решил дать представление. Ведь не зря на балконе мелькают черный и белый костюмы двух актеров. А на переднем плане мы видим богато одетых людей, которые степенно беседуют.

Автор использует преимущественно теплые оттенки. Коричневая одежда горожан сливается в суетливом водовороте. Желто-зеленая карусель, красные шарики на морозе, колоритные вывески «Театр» и «Борьба» зазывают зевак. Жизнь провинциального городка бурлит. Она выделяется на контрастном фоне белоснежного покрывала зимы.

Я уверен, что и взрослые, и дети надолго запомнят этот шумный и заводной праздник весны. Его динамичность автор передает с особым мастерством. Кажется, что через секунду исчезнут чары. И снова зазвучат монотонный людской гул, крики зазывал и музыка бродячих каруселей.

Вариант 2. Кратко, своими словами

Примерный план сочинения:

1. О художнике

2. Описание ярмарки

3. Главные герои

4. Интересные детали

5. Цветовая палитра

6. Мое впечатление о картине

В 1919 году знаменитый русский живописец Борис Михайлович Кустодиев написал картину «Масленица». Это одна из его четырех работ, созданных под единым названием. Автор любил народные гуляния, атмосферу праздника, поэтому ему отлично удавались жанровые сюжеты. Сейчас полотно размещено в Санкт-Петербурге, в Музее-квартире И. И. Бродского.

Глядя на картину, мы становимся свидетелями веселой ярмарки, развернувшейся на центральной городской площади, напротив здания театра. Такие праздники устраивались не часто, поэтому в них хотели участвовать все, независимо от пола, возраста и социального статуса.

На переднем плане мы видим двух крупных мужчин, эмоционально разговаривающих друг с другом. Рядом с ними стоят женщины в богатом одеянии, возможно, это жены великанов. Им тоже есть о чем поболтать. Правее, за сугробом, стоит торговец сладостями. Он любуется тройкой гнедых коней, запряженных в сани. На картине есть и другие конные упряжки. Ведь на ярмарках можно было покататься в санях, что считалось лучшей забавой.

На заднем плане, возле карусели, суетится огромная разноцветная толпа торговцев и гостей ярмарки. Все присутствующие нарядились в лучшую одежду. На женщинах цветастые шали или пуховые платки, шубы и душегрейки. Под ними видны длинные подолы ярких юбок. Мужчины тоже выглядят очень нарядно.

Около здания театра стоит музыкант, играющий на гармони. Рядом с ним танцуют веселые пары. И хоть на улице зима, о чем говорят заиндевевшие ветви деревьев, никто не мерзнет. Радость и веселье согревают тело и душу.

Необычно яркие воздушные шары — мечта каждого ребенка, парят над шумной толпой. Они очень похожи на гроздь сочного, разноцветного винограда.

Сложно описать палитру красок этой картины. Кажется, что здесь присутствуют все цвета радуги, что делает сюжет живым и насыщенным. Солнечные лучи освещают пеструю толпу. Они играют на искрящемся бело-голубом снегу. Желтые фасады домов и зеленая крыша карусели контрастируют со светлыми тонами зимней природы. Деревья похожи на огромную снежинку, вырезанную умелой рукой из белой бумаги. Ясное голубое небо служит прекрасным фоном действу, происходящему на полотне.

Мне интересно рассматривать работу Кустодиева, замечать множество деталей, которые сложно увидеть с первого взгляда. Картина написана в лубочном стиле. Персонажи похожи на героев русских народных сказок. Любопытно было бы узнать, чем они занимаются и как выглядят в обычной жизни.

Вариант 3. Пример подробного сочинения для старших классов

1. Живописец Борис Кустодиев — мастер ярких жанровых картин. Его произведения о провинциальной русской жизни наполнены ощущением нескончаемого праздника. Свой путь в искусстве Кустодиев начинал как портретист. Был учеником Репина. В работе художник отдавал предпочтение классическим техникам реализма, но некоторые приёмы заимствовал у модернистов и представителей стиля импрессионизма. С интересом изучал Кустодиев искусство лубочной картинки и народных промыслов. Законы лубочного жанра также нашли применение в его работах.

2. Кустодиев создавал на своих полотнах восхитительную сказку о провинциальной русской жизни. В нём жила ностальгия по детству в небольшом русском городке. В памяти художника остались шумные ярмарки с каруселями, катанием на лошадях, театром, воздушными шарами, леденцами. Любимым его праздником была масленица. Ей он посвятил несколько своих работ. Колоритное полотно «Масленица», написанное в 1919 году, создавалось художником, который был уже тяжело болен и прикован к инвалидному креслу.

3. Сюжетом Картина «Масленица» стало изображение народного весёлого праздника и традиционного гулянья в дни перед началом Великого поста. Нарядные горожане катаются на лошадях, прогуливаются по улицам, спешат в театр и в гости на блины. Праздник объединил всех — богатых купцов, мелких уличных торговцев, бедный люд, развлекающих публику артистов. Все дружно отмечают приход весны.

4. На переднем плане о чём-то оживлённо разговаривают зажиточные горожане в дорогих шубах. Разносчик сладостей засмотрелся на мчащуюся тройку гнедых лошадей. Позади него мимо богато украшенной витрины магазина едет ещё одна повозка. В ней сидит супружеская пара. На женщине в санях пышный песцовый воротник. Руки её спрятаны в меховую муфту, а ноги укрыты ярким ковром.

5. В центре картины внимание привлекает нарядная тройка. Лошади украшены праздничной сбруей. Под расписной дугой звенит и сверкает на солнце колокольчик. Ямщик с окладистой бородой лихо погоняет коней кнутом. Справа от дороги толпа отдыхающей публики. Молодой кавалер куда-то зовёт красавицу. Люди ждут театрального представления. Гармонист в толпе что-то играет и поёт. Продавец шариков радует детвору.

6. На заднем плане залитые предзакатным солнцем улицы города. Церковные купола и колокольни возвышаются над городом. Это напоминание о том, что Русь и православие неразделимы. Всюду на улицах ликующий народ. Расписные повозки спешат на городскую площадь, где идёт веселье.

7. На картине изображён довольно морозный день. Деревья укутаны пушистым инеем. Люди одеты тепло: шубы, шапки, муфты. Провинциальный город и праздничная атмосфера показаны через многочисленные детали: здания, витрины, вывески, афиши, гирлянды из флажков.

8. На полотне преобладают яркие насыщенные краски: зеленая, красная, золотисто-желтая, синяя. Розовые отсветы заката на снегу привносят в атмосферу картины радости и беззаботного счастья. Коричневые оттенки в одежде публики и лошадей немного уравновешивают общее буйство красок. Цветовая палитра подчёркивает широту и разгульность праздника, царство беззаботности и веселья.

9. Кустодиев пытался создать собирательный образ празднующей провинциальной России. Передал он на полотне и обобщенный образ русской души, такой же широкой и хлебосольной, как масленица. Мастер предлагает почувствовать радость бытия несмотря ни на что.

10. Меня впечатлило то, как передана красота народного русского праздника. Картина переносит зрителя в патриархальную сказку Руси. Мне нравится наивная доброта и поэзия картины.

Примеры сочинения по картине Кустодиева «Масленица»

Русскому народному празднику – масленичным гуляниям – Борис Михайлович Кустодиев посвятил несколько полотен. Перед нами картина «Масленица», созданная в 1916 году. Холст имеет панорамный вид, написан маслом. Картина бытового жанра является плодом воображения художника. Есть удивительные воспоминания его матери о том, что он родился на масленицу.

Ярким, четким, темным пятном выражена на переднем плане запряженная пара лошадей. Одна из них украшена бубенцами. В расписных ярко-желтых санях сидят возничий, одетый в синий яркий кафтан, и две пары мужчин и женщин. Лошади быстрым шагом движутся от нас.

За веселой упряжкой открывается вид на город с куполами церквей. По их изображению можно понять, что сани едут на горе, а весь город находится внизу. Купола церквей наводят на мысль, что масленица – неотъемлемый праздник христианства, подготавливающий людей к Великому посту.

Далее мы видим «мармеладное» небо. Художник изобразил его в нежных розовых, желтых, бирюзовых тонах. Красивое небо говорит нам о скором приближении весны: еще чуть-чуть, и зима отдаст свои права.

Взгляд падает вниз влево, где стоит праздничный шатер. Вокруг полно людей. На горе катаются дети, резвятся собаки.

Деревья красиво укрыты снегом, создается сказочное настроение. Морозный день, снежная зима. Над крышами домов белым столбом подымается прямой дым.

В правой части картины, за сугробами, едет пара с бубенцами. Возничие одеты в одинаковые кафтаны. У высоких деревьев на спиленном бревне сидит дед с гармошкой, рядом три старушки в ярких длинных юбках.

Фон картины светлый, бело-голубые тона снега наполнены радостью. Темными пятнами художник изобразил людей, лошадей, стволы деревьев. Детали вычерчены, прорисованы ветки. Взгляд наблюдателя направлен с горы вниз, тем самым художник охватывает не только место гуляния, но и красоту заснеженного города. Высокий горизонт открывает больше пространства, и просторы природы выглядят величественно.

Пара лошадей с бубенцами является центром картины. Она подчиняет себе все второстепенные мотивы, увязывая изображение в единое произведение. Одинаковое убранство коней, извозчиков делает картину целостной. Задний фон картины воспринимается обобщенно. Холст заполнен равномерно. Большое количество людей уравновешено черной стаей птиц в небе. Высокие деревья расположены симметрично друг другу.

Полотно передает движение: мчатся пары с бубенцами, мелькают пятна быстродвижущихся людей. Живописное произведение художника выглядит и как реальная сцена, и как роспись шкатулки.

Картина радужная, красочная, вызывает приятную улыбку. Каждую деталь хочется рассмотреть отдельно. Праздник Масленицы в самом разгаре. Люди в санях весело общаются друг с другом, на их лицах улыбки. Проводы зимы – это праздник души русского человека.

Пример сочинения 2

На этой картине художник стремился передать общее веселое и жизнерадостное настроение, которое вызвано исконно русским и долгожданным праздником — масленицей. Он такой долгожданный, потому что ассоциируется у людей с ароматом вкусной еды, с ярмарками , с наступлением весны и городскими гуляньями. На переднем плане картины художник изобразил запряженных лошадей с резво катающимися в санях людьми, веселых ребятишек рядом с лавкой с сырами и икрой, неспешно ведущих беседу купцов, торговца за маленькой лавкой и оживленную толпу у театра. Центральным объектом композиции является нарядная тройка лошадей, которая с трудом преодолевает пушистые сугробы и везет в санях состоятельных дам. Несмотря на то, что на улице явный мороз (все герои одеты в теплые шубы), цветовая гамма картины согревает своего зрителя: разнообразие теплых коричневых, красных и желтых оттенков на переднем плане картины дополняет общее настроение произведения. На заднем плане веселье как бы немного утихает: спокойная церковь блестит на солнце, тихо стоят укрытые снегом березы, людей кажется не так много.

При просмотре данной картины возникают чувства, что ты являешься непосредственным участником всей этой веселой толкотни: хочется с ветерком прокатиться в санях, посмеяться с такими же, как ты, простыми людьми, поделиться с ними радостью и поддержать всеобщее ощущение счастья. Эта работа кисти Кустодиева не может вызвать негативных эмоций, потому что каждому из нас знакомо это праздничное настроение, вызванное ожиданием Нового года или днем рождения близкого человека.

В заключение сочинения по картине «Масленица» Кустодиева Бориса Михайловича, хочется отметить, что он был истинным мастером в создании таких ярких, праздничных бытовых картин, которые не дадут русскому человеку остаться к ним равнодушным. Каждый найдет в его картинах себя, узнает те эмоции, которые стремился передать этот талантливый художник. Его картины получались такими живыми и правдивыми, потому что он был близок к народу и искренне его любил.

Пример сочинения 3

Картина Бориса Михайловича Кустодиева «Масленица» («Масленичное катание») в лучших тонах и цветах позволяет максимально точно проникнутся всей атмосферой проводов зимы и почувствовать, как Масленицу праздновали на Руси.

На полотне изображен праздник в разгаре. Все ещё укутано снегом, деревья в инее, а на дороге навалено снега. Сквозь эти кучи лихо проезжает праздничная упряжь лошадей, которыми управляет бородатый кучер. Он лихо управляется со своим кнутом, от чего лошади пускаются в галоп. В санях находятся люди, и при резких кульбитах просто выпадают из них. На пригорках недалеко от тройки расположились люди. Они разговаривают, общаются и сопровождают это активной жестикуляцией, что указывает на праздничное радостное настроение. Там же, стоит разносчик-офеня с лотком полным товаров для продажи. Он в ожидании, когда лошади промчатся, чтобы продолжить свой путь.

В других санях, запряженных лошадьми сидят двое – парень и девушка явно симпатизирующие друг другу. Молодой человек что-то шепчет на ухо красавица, на что та ему улыбается и отвечает взаимностью. Справа художник изобразил крепких бородатых купцов в длинных шубах с женами, ведущих светскую беседу. У театра собралась толпа зевак, предвкушающая отличное времяпровождение и интересный сюжет на сцене. На заднем фоне – вдали виднеется храм с куполами, куда потихоньку направляется народ.

На картине царит праздничная атмосфера праздника, который принято праздновать и сегодня. В этот день принято готовить блины с различной начинкой. Так повелось за счет формы кулинарного блюда – блин визуально напоминает Солнце, облик которого ассоциировался с наступлением весны и теплых солнечных дней.

Художник на картине отобразил всё, что было значимым в Масленицу. Это лошади с санями, продавцы сладостей. Кустодиев передал атмосферу народного гуляния, картина сияет позитивными эмоциями, радостным настроением, теплом и олицетворяет преддверие весны. В этот день невзгоды забываются, все просят прощения друг у друга за причиненные обиды и вместе радуются окончанию холодов.

Сочинение по картине Кустодиева Масленица

Об авторе: Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927)- русский и советский художник. На его картинах можно увидеть портреты и жанровые композиции. Также художник работал в сатирических журналах и иллюстрировал книги. На картине Кустодиева Масленица изображена площадь провинциального города во время народных гуляний. Это полотно было написано в 1919 году. Борис Михайлович не раз изображал на своих холстах празднование масленицы. Первое полотно написано в 1916 году. Масленица- это проводы зимы и встреча с весной. В эти дни на улицах городов и сёл народ устраивал игрища. Это были катания на санях, скачки на лошадях, кулачные бои. Все хозяйки в эти дни пекли блины. Круглые горячие блины считаются символом солнца.

Также известными полотнами живописца считаются «Портрет Ф.И.Шаляпина», «Купчиха за чаем», «Сирень».

Сочинение по картине Кустодиева Масленица: описание и анализ художественного полотна

На картине Кустодиева Масленица мы можем увидеть, как в начале прошлого века в России праздновали один из главных весенних праздников. Еще стоят морозные дни, повсюду лежит снег, но солнышко уже светит ярко. После продолжительной зимы люди радуются солнечному свету. Они стараются побыстрее проводить надоевшую зиму. Художник изображает большое количество людей. Словно все жители городка собрались на улицах города, чтобы всем вместе отметить любимый праздник. Кругом веселье и праздничная атмосфера.

На переднем плане картины мы видим парня с девушкой, катающихся на санях, запряженных лошадью. На их раскрасневшихся от мороза лицах радостная улыбка. А слева за ними видны взрослые и дети, толпящиеся у закусочной. За стеклом на витрине выставлены деликатесы, которые там подают: красная и черная икра, сёмга, копченый окорок, различные сыры и колбасы. На вывеске заведения красуется припорошенная снегом морда кабана. А справа можно увидеть дородных купцов в длинных шубах. Они разговаривают о чем-то веселом, размахивая при этом руками.

В центральной части полотна изображена тройка лошадей с бубенцами. Ею управляет разудалый мужичок с черной бородой и усами. Он катает на санях молодых девушек. Раскрасневшиеся веселые барышни прикрываются меховыми муфтами от летящего из-под копыт снега.

На площади расположилось здание театра, а за ним яркая карусель с красочными огнями. Возле них больше всего народа. В здании театра ожидаются представления и кулачные бои. На балконе два клоуна что-то кричат публике. Сверху балкон украшен разноцветными флажками. В толпе можно увидеть разносчиков различных товаров с лотками. Один торговец стоит с огромной охапкой разноцветных шаров.

На заднем плане видны различные магазины, склады, трактиры, булочные и церкви с куполами. Почти везде есть люди и повозки с лошадьми. Автор не забыл и про природу. На холсте мы видим необыкновенно красивые деревья в снежном инее.

Атмосфера всеобщего веселья сопровождается музыкой. Рядом с театром стоят два паренька. Один из них играет на гармошке, а другой на дудке.

Картина получилась красочная и жизнерадостная. Она заряжает энергией и дарит хорошее настроение. Глядя на полотно, понимаешь, как дружно и весело жили люди. И как они широко праздновали масленицу.

Урок

русского языка.

Подготовка

к сочинению по картине Б. Кустодиева «Масленица».

Ход

урока.

1.Орг.

момент. Приветствие гостей. (слайд 1)

2.

а) -Ребята, какой месяц сейчас идет? (февраль)

-Некоторыми

композиторами написаны музыкальные произведения для каждого из двенадцати

месяцев года. Например, у П.И. Чайковского в сборнике «Времена года» для

февраля месяца написано произведение, которое называется «Ярмарка». (слайд

2)

-Давайте послушаем

отрывок из «Ярмарки».

б)Беседа по

прослушанному произведению. Актуализация знаний.

-что вам

представилось?

-Какое настроение,

какие чувства пробудила в вас музыка?

-что такое

ярмарка? (временная торговая площадь, для распродажи сезонных товаров, обычно

веселая) (слайд

3)

-как вы думаете,

почему «Ярмарка» была написана для февраля? (В феврале организовывали ярмарки в

честь самого веселого и шумного народного праздника—Масленицы).

-что вы знаете про

Масленицу? (выслушиваются ответы учащихся).

Наводящие вопросы

учителя:

-что провожают и

встречают масленицей? (зиму и весну)

-какое самое

распространенное угощение в этот праздник? (блины)

-что символизирует

блин? (солнце)

-сколько дней

длится Масленица? (7 дней—масленичная неделя)

-что по обычаю

делают в самый последний день Масленицы? (сжигают чучело)

Рассказ учителя.

Среди древнерусских праздников особо любимый русскими людьми праздник проводов

зимы— Масленица. Этот языческий праздник христианская церковь приурочила к

неделе перед Великим постом. Название Масленица пошло с празднования весны. В

это время телились коровы, и у них было много молока, а значит, в доме было

достаточно сливочного масла. Смазать блин маслом – значит поднести дар солнцу,

задобрить его. Так как Масленицу празднуют шумно, весело, с участием всех—и

старого, ималого и простолюдина, и знатного, то ее называют развеселая, честная,

широкая, объедуха. Существовало поверье, если на Масленицу не будет потех и

веселья, то жить придется в горькой беде. Поэтому пекли блины с маслом,

сметаной, оладьи, ходили друг к другу в гости, катались в санях, запряженных

лошадьми, с ледяных гор, одевались в яркие наряды. В городах устраивались

шумные балаганы.

в) Знакомство с

репродукциями картин Б. Кустодиева. Постановка темы и цели урока.

Праздник

Масленицы очень красив. Многих художников он вдохновил на написание картин. А

особенно любил Масленицу русский художник конца 19—начала 20 века Борис

Михайлович Кустодиев.

Подготовка

к сочинению по картине Б.М. Кустодиева «Масленица».

(слайд 10).

-Что изображено на

картине? (народные гулянья)

-Какими словами

можно выразить настроение, которое вызывает у вас картина?

-Давайте попробуем

«погрузиться» в картину, вообразить, что мы стоим в центре ярмарочной

площади. Как мы еще можем почувствовать праздничное настроение? Какие органы

чувств нам помогут? ( уши, нос,..)

-Сейчас я попробую

оживить эту картину.(Дети слушают отрывок из мюзикла «Граф Орлов» «Масленица»).

— Что вы слышали?

Что могли бы еще услышать?(Слышны звуки гармошки, песни. Повсюду слышны смех,

веселье. Торговцы звонкими голосами зазывают покупателей в торговые лавки.)

-А какие запахи вы

могли бы почувствовать? ( По всей округе разносится запах ароматных блинов,

пирогов и других сладостей).

Глядя

на эту картину, трудно себе представить, что она создавалась художником в

инвалидном кресле, когда он уже был неизлечимо болен. Парализованный, навсегда

прикованный к инвалидному креслу, Кустодиев говорил: «Мой мир—это моя комната».

Но в тоже время: «Не знаю, удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то,

что я хотел: любовь к жизни, радость и бодрость, любовь ко всему русскому—это

было всегда единственным «сюжетом» моих картин».

-Что бы вы

ответили сейчас художнику? (да, удалось)

-Давайте это

докажем в наших сочинениях.

— Какого типа

получится текст сочинения? (текст-описание).

-каких частей речи

будет больше всего в сочинении? (существительных и прилагательных).

г)

Составление плана и анализ картины.

1 пункт плана Б.М.

Кустодиев—мастер изображения русских праздников.

-Какие синонимы

можно подобрать к слову «художник»? (автор)

-Какие

прилагательные, эпитеты подходят к словам «художник», «Масленица»?

(известный,

русский, знаменитый, широкая, развеселая,…)

Словарная

работа: «Масленица»

автор

(работа на

индивидуальных карточках).

Учащиеся

предлагают свои варианты для записи (Перед нами картина известного русского

художника Б.М. Кустодиева «Масленица». В ней он красочно отобразил народные

гулянья на Масленице….)

2 пункт плана Масленица

на картине художника.

Попробуем

описать картину.

-К какому жанру

живописи можно отнести картину? (пейзаж, городской пейзаж). С описания

городского пейзажа и начнем основную часть.

А)

городской пейзаж

-Чем примечательна

по рельефу изображенная местность, что это за местность?

(холмистая местность,

подмосковный городок,…)

-Давно ли выпал

снег? (снег недавно прошел, т.к. он обильно лежит на деревьях, крышах домов,

большие сугробы,..)

-Запишите

несколько опорных слов, которые являются главными для описания пейзажа.

Попробуйте подобрать подходящие эпитеты к этим словам.

Городок

маленький, небольшой, заснеженный

Снег

пушистый, искрящийся, белый

Сугробы

большие, глубокие (устно)

Дома невысокие,

бревенчатые, деревянные

Деревья (березки)

высокие, молодые, раскидистые

Давайте запишем

самые сложные слова: небольшой, заснеженный, искрящийся,

бревенчатые, деревянные.

-Какие эпитеты

можно еще подобрать к заснеженному городу? (сказочный, волшебный)

-Перед вами

несколько предложений. Что вы можете про них сказать?

(

нераспространенные)

Задание.

Распространите предложения, Раскинулся городок.

используя слова,

которые вы только что Прошел снегопад.

подбирали. (устно)

Намело сугробы.

Лежит снег.

Б)

праздник.

-Кто являются

главными участниками праздника? (люди, дети)

-Какими синонимами

мы можем заменить эти слова? (горожане, народ, детвора,

ребята…)

-Опишите действия

людей на переднем, заднем плане, чем они увлечены?

(На переднем

плане мы видим людей, которые катаются в расписных санях. Рядом торгуют купцы и

прохаживаются нарядно одетые горожане. Возле театра большое скопление людей.

Наверное, все хотят попасть на долгожданное представление. Возле театра

раскинулась веселая ярмарка с разноцветными шарами, пирогами и блинами. Вдали

на холме мы видим большую церковь, а возле нее играют дети. Они катаются на

санках с горки, играют в снежки…)

прохаживаются

люди

катаются на лошадях

беседуют

толпятся

играют

дети катаются

на санках

веселятся

-какая часть речи

часто употребляется для описания действий людей? (глаголы)

-какие орфограммы

встречаются в этих глаголах? ( безуд.гл., ться-тся, глас. В прист.)

-С помощью каких

художественных средств художник передает праздничное настроение?

( с помощью

красок, света, изображения погоды)

В)

Художественные средства для изображения Масленицы.(работа

с опорными карточками)

— Какие цвета

использовал художник для написания картины? Что можно сказать про погоду? Какое

настроение она создает?

-Ответьте на эти

вопросы, выбирая подходящие эпитеты на опорных карточках.

погода

-солнечная, ясная, морозная, теплая.

небо

-хмурое, ясное, изумрудно-голубое, синее, облачное.

настроение

-печальное, хорошее, задорное, грустное, веселое, радостное

цвета -яркие, тусклые, бледные, сочные, насыщенные

Шары

-разноцветные, воздушные

Снег

-белый, ослепительный, подтаявший

(Кустодиев для

написания картины использовал яркие, праздничные цвета. Мы видим желтые стены

домов, чистый белый снег, изумрудно-голубое небо, разноцветные шары и пестрые

наряды горожан. Ясная погода создает хорошее настроение. Все говорит о том, что

у людей праздник).

3 пункт плана Заключение

(Мои впечатления).

-Что можно отразить

в заключительной части сочинения? (свое отношение к этому произведению

искусства)

-Какое впечатление

произвела на вас эта картина?

( Картина

Кустодиева мне очень понравилась. Художнику удалось показать свою любовь к

русским праздникам. Его работа вызывает чувства радости и создает бодрое и

праздничное настроение