19 Ноября 2021

В рамках проекта Союза женщин Чувашии и Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии в библиотеках города проходят «Литературные гостиные» к Году трудового подвига Строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии.

15 ноября в библиотеке им. Н. Носова прошел исторический час «Строителям безмолвных рубежей» в рамках проекта Союза женщин Чувашии и Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии «Литературные гостиные» для учащихся 6 «Д» класса школы № 17 (28 человек). Куратором мероприятия выступила Филиппова Галина Александровна, председатель женского клуба «Верные друзья». Ведущая рассказала детям о первых, самых тяжелых месяцах Великой Отечественной войны. Ребята, просмотрев тематические видеоролики, узнали, в каких сложных условиях приходилось воевать бойцам Красной Армии со страшным врагом. Затем учащиеся познакомились с книгой «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей» О. Андреева и др. Были зачитаны интересные исторические факты, просмотрены архивные документы. В ходе беседы ребята отвечали на вопросы и делились своими впечатлениями и мыслями.

15 ноября в библиотеке семейного чтения им. А. Николаева прошел час памяти «Возвести любой ценой». Участниками мероприятия стали ученики 5 «А», 10 «А» классов школы №16 и ученики 6 «А» школы №14. Из рассказа сотрудника библиотеки учащиеся узнали о героизме женщин, пожилых людей, которые в тяжелейших условиях военного времени готовились оборонять свою Родину, строя Сурский и Казанский оборонительные рубежи. На встрече присутствовали гости заслуженный художник ЧР Александр Ильин и поэтесса, член Международного сообщества писательских союзов РФ Галина Белгалис. Александр Владимирович поделился воспоминаниями участниц строительства этих рубежей. Галина Алексеевна прочитала школьникам балладу «Сурский рубеж» собственного сочинения. Воспоминания и стихи особенно тронули души присутствующих. Завершилось мероприятие просмотром фильма, посвященного строителям Казанского и Сурского рубежей. Всего на мероприятии присутствовали 78 человек.

15 ноября сотрудники библиотеки им. П. Хузангая

провели урок памяти «Сурский рубеж: как это было?» с учащимися 8 «А» класса (26 человек). Восьмиклассники узнали о героическом подвиге чувашского народа при строительстве линий обороны, познакомились с воспоминаниями участников тех событий, познакомились с новой книгой «Подвиг тружеников Чувашии. Строительство Сурского и казанского оборонительных рубежей», изданной Чувашским книжным издательством в этом году. Школьники ответили на вопросы викторины, в конце мероприятия им раздали буклеты «Сурский рубеж».

В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина 16 ноября состоялся показ драматической миниатюры «Рубеж прошёл по душам» в рамках проекта Союза женщин Чувашии и Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии «Литературные гостиные». Театрализованное представление посвящено Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленному в 2021 году в Чувашской Республике.

Сюжет драматической миниатюры основан на материалах книги «Строители безмолвных рубежей: сборник воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны» (Чебоксары, 2021), баллады Галины Белгалис «Сурский рубеж». Зрителями стали ученики 11 «А» класса школы № 8 (19 человек). Ребята узнали о нелёгком жизненном испытании, выпавшем на долю чувашских женщин в годы войны. На мероприятии присутствовала член женсовета г. Новочебоксарск Раиса Ивановна Скворцова, заслуженный работник здравоохранения РФ и ЧР, которая поделилась детскими воспоминаниями о войне.

17 ноября в библиотеке семейного чтения имени В. Давыдова-Анатри для учащихся 6 «В» класса лицея № 18 (28 человек) был проведен урок мужества «Не ради славы, а ради Победы мы строили Сурский рубеж», посвященный Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Сначала выступила куратор мероприятия – заместитель председателя Новочебоксарского городского отделения Союза женщин Чувашии, главный врач АУ «Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии Лидия Андреевна Яковлева. Лидия Андреевна вспомнила о том, что её родные внесли свой вклад в строительство оборонительных рубежей. Рассказала о своих близких в те нелегкие военные годы и классный руководитель Светлана Леонидовна Козлова. Затем ведущая провела обзор книг на данную тему и рассказала о беспримерном трудовом подвиге чувашского народа в годы Великой Отечественной войны. Также было отмечено, что в Чувашии возводится мемориал «Строителям безмолвных рубежей». Ребята могут внести посильный вклад в его создание, купив ржаной хлеб «Сурский» в магазинах нашего города. Часть денег, вырученных от продажи хлеба, и пойдет на строительство мемориала. Рассказ дополнила слайд-презентация «Фронт в тылу Родины. Сурский и Казанский рубежи обороны». Завершилось мероприятие показом ролика «Сурский рубеж. Здесь кровь сочилась из ладоней».

18 ноября в библиотеке семейного чтения им. С. Маршака прошел патриотический час «Рубеж обороны». Ученики 10 «А» класса школы №5 (22 человека) узнали о героическом и самоотверженном труде строителей линии обороны — Сурского и Казанского рубежа. Вспомнили о тех, кто с ломом, киркой и лопатой в сорокоградусные морозы построили 380-ти километровую линию оборонительных сооружений, которые в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани и Уралу. Ребята познакомились с новой книгой, поступившей в фонды библиотек «Подвиг тружеников Чувашии». Разделившись на команды, десятиклассники приняли участие в патриотической игре по станциям: «Рубежи», «Устройство оборонительных рубежей», «Орудия труда», «Памятный знак», «Письмо на фронт».

18 ноября в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина в рамках проекта Союза женщин Чувашии и Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии «Литературные гостиные», для учащихся 6 «Г» класса гимназии №6(25 человек), прошел краеведческий час «Сурский рубеж: незабытый подвиг». В ходе демонстрации слайд-презентации ведущая рассказала детям о патриотизме, историческом подвиге жителей Чувашии на Сурском оборонительном рубеже. Школьники прочитали стихи, посвященные тем памятным событиям. Завершилось мероприятие просмотром видеофильма «Строителям безмолвных рубежей посвящается».

В детско-юношеской библиотеке 18 ноября учащиеся 10 «А» класса средней школы №4 (25 человек) приняли участие в уроке мужества «Фронт в тылу: подвиг чувашского народа в годы Великой Отечественной», посвященном 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ребята вспомнили причины строительства оборонительных рубежей и выбор территории, особенности строительства и его значение в годы войны. Особое внимание было уделено воспоминаниям участников тех событий, которые на всю жизнь запомнили те страшные холодные и голодные годы. Учащиеся подготовили и выразительно читали стихотворения о Сурском рубеже. Узнали, что в память о подвиге тружеников тыла в районах строительства рубежей устанавливают обелиски и памятные знаки, организовывают музеи под открытым небом и туристические маршруты «Сурский оборонительный рубеж». Подводя итоги встречи, ребята отметили, что жители Чувашии достойно выполнили свой долг на фронте и в тылу, тем самым внесли заметный вклад в Победу.

18 ноября в библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби прошел историко-краеведческий час «Сурский рубеж: незабытый подвиг» для учащихся 7 «А» класса школы № 3 (22 человека). Ответственным за мероприятие выступила председатель ТОС «Радуга» Белова Л. Н. и депутат Новочебоксарского городского собрания депутатов Шарафутдинов Р. М. Он рассказал о возведении монумента в Козловском районе «Строителям безмолвных рубежей», где сам является руководителем. Библиотекарь рассказала о событиях 80-летней давности, о трудовом подвиге в годы Великой Отечественной войны наших земляков, о том как создавался неприступный рубеж, в каких тяжелейших условиях трудились их прабабушки и прадедушки. Вспоминали о тех, кто с ломом, киркой и лопатой в сорокоградусные морозы построили линию 80-ти километрового оборонительного рубежа по правобережью реки Суры. В ходе беседы учащихся познакомили с книгой «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей», рассказывающая о героизме тружеников военно-полевого строительства. Завершилась встреча творческой поделкой ребят.

«Сначала мы даже не поняли, что это значит — война началась. Потом пришел голод и холод»

Воспоминания труженицы тыла о жизни в военные и послевоенные годы

22 июня в России вспоминают и скорбят о защитниках Отечества. В этот день, 78 лет назад, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В День памяти и скорби «Реальное время» публикует воспоминания труженицы тыла, заслуженной работницы Казанской ТЭЦ-3 Зинаиды Николаевны Зариповой. Наша собеседница рассказала о том, как жилось в непростые военные и послевоенные годы, а также о работе и отдыхе во времена Советского Союза.

Ситуация в 1941 году

На протяжении первых недель войны крупные промышленные предприятия были экстренно перебазированы из европейской части страны в восточную. В период с июля по ноябрь 1941-го более 1500 заводов и 10 млн рабочих были направлены на Урал, в Поволжье, Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. Поскольку в местах, куда были перебазированы предприятия, остро не хватало специалистов, к производству военной и другой продукции, необходимой фронту, привлекались местные жители. В основном это были старики, дети и женщины. Для фронта было необходимо много продукции.

В этой связи работать людям приходилось по 12-18 часов без отдыха и сна. Труженики тыла, фото которых представлены в статье, терпели множество трудностей и лишений. Благодаря их работе к концу 1941-го было заново запущено танковое производство, в Сибири и на Урале была создана металлургическая база. За счет этого уже в 4-м квартале первого года войны только уральская промышленность обеспечила 82% чугуна, 52% меди, стали и проката, 100% алюминия, кобальта, никеля, магния, 30% цинка и большую часть химикатов. Это позволило в течение 1941 года полностью поставить промышленность на военные рельсы.

Ко второму полугодию было запущено массовое производство станковых и ручных пулеметов, более совершенных пушек, танков, самолетов в масштабах, которые превышали в 1,5-3 раза выпуск первого полугодия. К середине 1942-го на востоке страны в полную мощность работало 1200 крупных перебазированных предприятий. Труженики тыла ВОВ обеспечивали к этому моменту 5 900 000 единиц стрелковых орудий, 287 тысяч минометов и орудий, 245 000 танков, 21,7 тыс. самолетов. Все это вполне удовлетворяло потребности армии.

Перевод экономики на военные рельсы

В конце июня 1941 года правительство приняло первый военный план, который был попыткой переориентировать экономику на ведение войны. Программа производства техники, если сравнивать с довоенным планом, была увеличена на четверть. В список ударных строек вошли предприятия химической и металлургической промышленности, электростанции и железные дороги, заводы, выпускающие военную продукцию.

Важнейшие в экономическом плане районы страны на тот момент уже были захвачены врагом. На оккупированной территории до начала вторжения немецкой армии проживало 40 % населения, производилась третье валовой продукции, выращивалось 38 % зерна. В восточные районы, то есть в советский тыл, в годы Великой Отечественной войны в срочном порядке эвакуировались сотни промышленных предприятий.

Уже к зиме 1941-го на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию перемещены были более 1500 предприятий и десять миллионов человек. На новом месте нередко разворачивали производства прямо под открытым небом. Труженики советского тыла в годы войны (кратко о них будет рассказано далее) работали на нужды страны, не дожидаясь, пока будет возведена крыша над головой.

Люди, которые в годы Великой Отечественной войны работали на победу в тылу

Вспоминая Великую Отечественную войну, мы обычно говорим лишь о тех, кто напрямую связан с военными действиями: бойцах на полях сражений, пилотах, моряках, разведчиках, партизанах. Те же, кто в это время находился в страшном закулисье войны, остаются в тени. Но на войне не бывает вторых ролей, будь ты простой токарь или ученый.

Ни грамма сверх нормы

абочая хлебозавода № 61 имени А.Е. Бадаева Эмилия Чибор укладывает хлеб в ящики для отправки в магазин в блокадном Ленинграде

«Посмотри на фотографию. Это он. Не из папье-маше, не из пластика или бетона… Это для тебя, мой дорогой, испекли его по жестким рецептам того времени (целлюлоза, хлопковый жмых, вытряска из мешков, кукурузная и ржаная мука), испекли в единственной работавшей на заводе в ту зиму печи №6. И отмерили 125 г», — пишет в очерке «Хлебом единым» публицист Юрий Рост, ребенком переживший голод попавшего в блокаду города.

«Тесто было слабое, хлеб горький, но это все-таки был хлеб, и он давал людям жизнь», — вспоминала пекарь блокадного Ленинграда Анна Николаевна Горохова. В ее совсем не женские обязанности входило таскать по обледенелым лестницам на четвертый этаж кипяток к 600-литровым котлам, грузить мешки с мукой, стоять на часах у складов, заготавливать торф.

Паек же пекарей отличался лишь тем, что они «такие же, как у других, граммы получали теплыми». Еще одно страшное воспоминание — мука с кровью. «Помню муку с кровью, но это вряд ли был сон, это была кровь ладожских шоферов», — говорила Анна.

Анна Николаевна Горохова и Даниил Иванович Кютинен – пекари блокадного Ленинграда

Но чтобы выжить, этого, конечно, хватало не всем. В Книге памяти блокадного Ленинграда сохранилась запись об еще одном пекаре — Данииле Ивановиче Кютинене. 3 февраля 1942 года он умер прямо на работе в возрасте 59 лет от истощения, не съев ни грамма больше положенной нормы хлеба.

Пекарь-технолог блокадного Ленинграда Анна Алексеевна Капустина вспоминала: «Смены длились и по 16, и по 18 часов, в цеху — морозно. А чтобы тесто поднялось, нужно тепло. Носили ветошь, доски, ветки и жгли костры прямо в цеху — следы от них сохранились надолго. Снимали ватники с себя и укутывали тесто… Печи должны были работать беспрерывно. Дров не хватало. Случалось, что из шести печей топились лишь две, и даже — одна, но полностью завод никогда не останавливался».

Кипяток, мыло, керосин

Общая численность армии к началу 1945 года составляла 14 млн человек, и на каждого военнослужащего в среднем приходилось по 3 кг нательного белья в неделю, которое нужно было обеззараживать, стирать, отбеливать, штопать и гладить. За это на фронте отвечали банно-прачечные отряды. «Стирала… Через всю войну с корытом прошла. Стирали вручную. Телогрейки, гимнастерки… Белье привезут, оно заношенное, завшивленное. Халаты белые, ну эти, маскировочные, они насквозь в крови, не белые, а красные. Черные от старой крови. В первой воде стирать нельзя — она красная или черная… Гимнастерка без рукава, и дырка на всю грудь, штаны без штанины. Слезами отмываешь и слезами полощешь. Горы, горы этих гимнастерок… Ватников… Как вспомню, руки и теперь болят. Зимой ватники тяжелые, кровь на них замерзшая. Я часто их и теперь во сне вижу… Лежит черная гора…» — вспоминала рядовая Мария Детко, боец полевого банно-прачечного отряда. Ее слова навсегда зафиксированы Светланой Алексиевич в книге «У войны не женское лицо».

Перед стиркой белье вымачивали в керосине, чтобы уничтожить на одежде паразитов. После этого все кипятилось и выстирывалось в хлорке и щелоке. Едкие составы буквально разъедали женские руки. «Девочки все моего возраста, до этого родители нас любили, баловали. Я была единственный ребенок в семье. А тут тягаем дрова, топим печки. Потом золу эту берем и в котлы вместо мыла, потому что мыло привезут, и тут — оно кончилось. Белье грязное, вшивое. В крови… Зимой тяжелое от крови…» — говорила сержант Светлана Катыхина, боец полевого банно-прачечного отряда.

Полковая прачечная в лесу

За неполные четыре месяца Зимней войны (советско-финский конфликт 1939–1940 годов) через руки банно-прачечного отряда Северо-Западного фронта прошло почти 6,8 млн кг белья, то есть в среднем по 57 т в день! А ведь впереди была еще Великая Отечественная.

Блокадная Джоконда

Учащиеся ремесленного училища за сборкой минометных мин в блокадном Ленинграде

Из-за нехватки рабочей силы на заводах наравне с женщинами работали подростки 14–16 лет и даже младше: на вспомогательные работы брали уже с 11 лет. В начале войны на Пермском моторостроительном заводе №19 им. Сталина, который долгое время был единственным советским предприятием, где выпускали моторы для истребителей, трудились около 8000 подростков. «В 1943 году меня из Вологодской области привезли в Пермь, на авиазавод. Работала токарем. Часто даже не уходила домой из цеха — ночевала прямо на заводе: в кочегарках, в туалете на ящиках. Помню, ботинки у меня были брезентовые, на деревянной подошве. За хорошую работу получила нормальную обувь и материал на платье. Вот радости было…» — вспоминала Александра Беляева, в мирное время ставшая депутатом пермского горсовета.

По воспоминаниям другой работницы завода, Анны Титовой, особенно тяжело работать было зимой: «Работали мы по 12–16 часов в день. В цехах было очень холодно, потому ходили все время в телогрейках». Чтобы поддержать боевой дух ребят, руководитель завода, генерал Анатолий Солдатов за переработку нормы поощрял юных передовиков подарками: парой валенок и — вот настоящая ценность! — банкой варенья.

Токарь 3-го разряда пятнадцатилетняя Вера Тихова (слева) у станка в блокадном Ленинграде. Валя Волкова (справа) на сборке автоматов ППД на заводе имени С.П. Воскова в блокадном Ленинграде

После награждения юным токарям, электрикам, слесарям и контролерам полагался обед: суп, каша, чай вместо обычной баланды. Сегодня собирательным образом работающих подростков военного времени стала так называемая «блокадная Джоконда» — фотография токаря Петроградского завода Веры Тиховой. В свои 15 лет девочка выполняла полторы взрослые нормы и даже стала токарем 3-го разряда.

За баранкой

Мария Яковлева. Автомобиль ГАЗ-АА («полуторка»), который она водила

«Песенка фронтового шофера» стала гимном тех, кто во время войны не расставался с «баранкой». В основном шоферами во время войны были женщины. «В 5-м запасном полку при 3-й гвардейской армии мы попали в группу из 200 девушек, обучавшихся на курсах водителей. Находились в прифронтовой полосе. Идет наступление — и мы рядом. Отступление — и мы назад тарахтим котелками. Днем были занятия, вечером до 11 часов — строевая подготовка», — вспоминала фронтовой шофер Екатерина Васильченко.

Другая участница войны, Мария Яковлева, вспоминает, что прорывалась на фронт буквально с боем — девушку неполных 17 лет не хотели брать, пока она не показала свежее водительское удостоверение — «Водители нам нужны!». «Всю зиму у меня с правой руки не сходил кровавый мозоль. На морозе очень долго приходилось крутить ручку, чтобы завести мотор. Летом он заводился быстрее, поэтому мозоль с руки исчезал. Холод донимал. У нас ведь полушубков не было. Обмундирование — фуфайка, ватные штаны, кирзовые сапоги, шапка-ушанка. А вот для машин, чтобы они всегда были в боевой готовности, в специальной бочке постоянно грели воду и машинное масло. Два человека там всегда дежурили, дрова в печку подкладывали. Голод тоже донимал — кормили плохо. Когда перешли границу, с питанием стало лучше». Победу Мария Васильева встретила под Кенигсбергом. В мирной жизни, однако, шофером не стала. Профессию в мирной жизни тоже выбрала самую мирную — учитель.

Красивое решение

Мстислав Всеволодович Келдыш на пресс-конференции в московском Доме ученых

«Одним из многих просчетов, обусловивших провал фашистского похода на Советский Союз, была недооценка советской науки», — считал физик и академик Сергей Вавилов, ставший в 1945 году президентом советской Академии наук.

Находки и решения русских исследователей сразу же внедрялись в производство. Так, в середине 30-х годов ведущие конструкторы всего мира бились над проблемой флаттера — нарастающей тряской, из-за которой при переходе на высокие скорости самолеты буквально разваливались. Проблему решил известный ученый Мстислав Келдыш, один из отцов советской космической программы, с сотрудниками ЦАГИ. Проведя ряд математических расчетов, Келдыш сформулировал причины флаттера, разработал метод расчета критической скорости и доступные практические приемы для гашения возникающей при этом вибрации. А еще через несколько лет он же сумел преодолеть эффект шимми — сильных самовозбуждающихся колебаний шасси самолета, приводящих к поломке во время взлета и посадки. Математики всего мира до сих пор называют эту работу «красивой» и важнейшей для развития советской авиации. Результат — две Сталинские премии и орден Трудового Красного Знамени.

Дмитрий Дмитриевич Максутов – советский учёный, оптик, член-корреспондент АН СССР. Изобретатель менисковой оптической системы, носящей его имя, которая в настоящее время широко используется в телескопостроении. Лауреат двух Сталинских премий

Во время войны свою работу не прерывали и астрономы, исследования которых имели в первую очередь оборонное значение. Сотрудники Государственного астрономического института МГУ составляли для штурманской службы бомбардировочной авиации специальные таблицы восхода и захода солнца и луны. Кроме того, в военное время была изобретена менисковая система телескопов, которая сыграла огромную роль в оптическом приборостроении. Дмитрий Максутов, автор изобретения, вспоминал, что эта идея пришла ему в голову в дороге, во время эвакуации, когда Государственный оптический институт эвакуировали из Ленинграда в Йошкар-Олу.

Иван Николаевич Назаров – советский химик-органик. Академик АН СССР. Лауреат двух Сталинских премий

Чинить сломанные бензобаки, корпуса аккумуляторов, сверла, цилиндры на танках и машинах на фронте помогало новое изобретение советского химика Ивана Назарова — карбинольный клей. За разработку чудо-клея в 1942 году Назаров получил Государственную премию. Клей и после войны широко использовали в оптике, в разных отраслях техники, даже для склеивания мрамора в метро.

Борис Яковлевич Эльберт (слева) — советский ученый в области микробиологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель наук Киргизской ССР. Николай Акимович Гайский (справа) — микробиолог, доктор медицинских наук, профессор ИГМИ, создатель туляремийной вакцины, лауреат Сталинской премии

Не отставали и врачи. Во время войны медики, химики и биологи создали вакцины от туляремии и туберкулеза, новые лекарства и мази (в том числе мазь Вишневского). За выдающееся достижение советской микробиологии и иммунологии Гайский и Эльберт в 1946 году стали лауреатами Государственной премии СССР.

Пример из практики

Серов Петр Александрович несколько раз обращался в отделение ПФР за присвоением статуса труженика тыла. Однако госорган ему отказывал. Основания таковы:

Серов Петр Александрович несколько раз обращался в отделение ПФР за присвоением статуса труженика тыла. Однако госорган ему отказывал. Основания таковы:

- В пенсионном деле есть трудовая книжка Серова, предоставленная при оформлении пенсии.

- В документе указан стаж работы на фабрике по пошиву обмундирования в период с 01.02.1945 по 12.09.1946. Из него в льготный стаж берется всего три месяца и восемь дней.

- Указанной выслуги недостаточно для соответствия законным критериям.

Петр Александрович пытался объяснить специалистам, что до устройства на фабрику работал на создании оборонительных сооружений в своем городе. Однако ввиду малого возраста (тогда ему исполнилось только 14 лет) запись ему не сделали.

Госслужащие посоветовали обратиться в архив. Так Серов и сделал. Но получить подтверждения не смог. С одной стороны, он сам не помнил, в какой бригаде трудился. С другой, его могли не включить в ведомости в качестве официального служащего. Документы архив предоставить не смог.

Петр Александрович пожаловался старым знакомым на ситуацию во время празднования 9 Мая. Те провели опрос и нашли людей, помнящих несовершеннолетнего Петю на сооружении укреплений. Показания ветеранов оформили нотариально, так как сами явиться в суд они не смогли по состоянию здоровья.

Серов подал иск. Судья принял во внимание воспоминания самого истца и показания живых свидетелей. Через месяц Петр Александрович получил желанное удостоверение и оформил полагающиеся льготы.

Как жил советский тыл в Великую Отечественную войну

![]()

Труженики тыла принимали не меньшее участие в борьбе с германскими захватчиками, чем воины, находившиеся на линии фронта. Женщины и подростки (ведь большинство мужчин были мобилизованы) обеспечивали воинов всем необходимым: боеприпасами, одеждой и обувью, продовольствием. Все народное хозяйство СССР было в короткое время переориентировано на нужды фронта.

Советское общество в начале войны

Вероломное нападение захватчиков на следующий день после того, как в школах прошли выпускные вечера, стало большим потрясением для советских людей. В первые месяцы войны народ еще верил в лозунги правительства в кратчайшие сроки устранить агрессора, но оккупированная территория все расширялась, а граждане понимали, что освобождение от фашистов зависит не только от действий власти, но и от них самих.

По мере продвижения немецких захватчиков вглубь страны становились более наглядными, чем любая агитация, зверства, которые совершали нацисты на оккупированных территориях. Советский народ перед угрозой смертельной опасности быстро объединился в единую армию, которая всячески сражалась с фашистами не только на линии фронта, но и в тылу.

Перевод экономики на военные рельсы

В конце июня 1941 года правительство приняло первый военный план, который был попыткой переориентировать экономику на ведение войны. Программа производства техники, если сравнивать с довоенным планом, была увеличена на четверть. В список ударных строек вошли предприятия химической и металлургической промышленности, электростанции и железные дороги, заводы, выпускающие военную продукцию.

Важнейшие в экономическом плане районы страны на тот момент уже были захвачены врагом. На оккупированной территории до начала вторжения немецкой армии проживало 40 % населения, производилась третье валовой продукции, выращивалось 38 % зерна. В восточные районы, то есть в советский тыл, в годы Великой Отечественной войны в срочном порядке эвакуировались сотни промышленных предприятий.

Уже к зиме 1941-го на Урал, в Сибирь и Среднюю Азию перемещены были более 1500 предприятий и десять миллионов человек. На новом месте нередко разворачивали производства прямо под открытым небом. Труженики советского тыла в годы войны (кратко о них будет рассказано далее) работали на нужды страны, не дожидаясь, пока будет возведена крыша над головой.

Так ли важен был ленд-лиз?

В 1941-1942 годах важную роль сыграла помощь США. Поставки техники, медицинских препаратов и продовольствия по ленд-лизу не имели решающего значения, но определенным образом помогли советскому тылу в годы войны. Краткая справка: ленд-лиз — государственная программа поставки Соединенными Штатами своим союзникам техники, боеприпасов, сырья, медикаментов и других стратегических товаров.

Героизм тружеников тыла

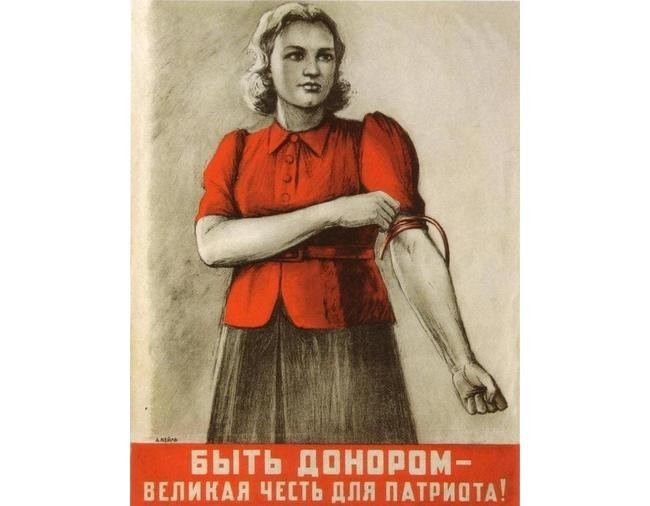

Все достижения экономики в военные годы опирались на самоотверженный труд советских людей. Женщины и подростки работали в тяжелых условиях, проявляли необычайные стойкость и упорство, не жалели сил и здоровья. Советские люди массово записывались в ополчение, сдавали кровь, жертвовали деньги и материальные ценности на нужды оборонной промышленности. Девушки, не достигшие совершеннолетия, скрывали свой возраст, чтобы пойти медсестрами на фронт.

Все для фронта, все для победы над врагом! В те годы это был не просто лозунг, придуманный властью, а настоящий закон жизни для большинства рабочих и служащих. Советский тыл в годы Отечественной войны представлен был в основном женщинами и подростками, которые становились к станку вместо мужчин, а в 1943 году широко развернулось движение молодежи за выполнение и перевыполнение плана.

Социальная и национальная политика

Мобилизацию подлежали миллионы советских граждан, а в тылу развернулось масштабное обучение военному и медицинскому делу. Все предприятия были переведены на военное положение. Установлен одиннадцатичасовой рабочий день, шестидневная рабочая неделя, отпуска отменялись, а сверхурочные работы стали обязательными.

В годы войны продолжались аресты и репрессии. Солдаты и офицеры, попавшие в плен, объявлялись изменниками, а их семьи лишались гос. пособия и материальной или продовольственной помощи. В самом начале немецкого наступления подозреваемые в контрреволюционной деятельности или осужденные подлежали расстрелу на месте.

С началом войны значительно оживились и национальные движения, которые добивались независимости республик. Подобная антисоветская деятельность некоторых граждан стала причиной ужесточения национальной политики. Репрессированы были немцы Поволжья, крымские татары, чеченцы, балкарцы, понтийские греки. В Сибирь сослали более 50 тыс. жителей Прибалтики.

Партизанское и подпольное движение

Роль советского тыла в годы войны не ограничивается обеспечением фронта всем необходимым. В первые недели немецкого наступления возникло подпольное движение, а на оккупированных территориях функционировали нелегальные подразделения компартии и антифашистские организации, развернулось активное партизанское движение.

Советский тыл в годы войны поддерживали подпольные организации, например, «Молодая гвардия» в Луганской области. Члены этого объединения проводили диверсии, организовали поджог биржи труда, где хранились списки людей, которых немцы планировали вывезти в Германию. Оккупанты схватили молодогвардейцев и сбросили в шахту.

Звание Героя Советского Союза было присвоено Л. Чайкиной, которая принимала активное участие в основных операциях отряда на территории Калининской и Великолукской областей. В Орловской, Могилевской, Смоленской областях, а позже и на Западной Украине на пути к победе помогал отряд «Победители», который провел более 120 крупномасштабных операций.

Культура для силы духа русского народа

Если говорить об основных аспектах кратко, советский тыл в годы войны и фронтовики поддерживались не только собственными силами советских тружеников и партизанами, но и культурными деятелями. Писатели прославляли героизм народа в своих произведениях и на практике доказывали любовь к Родине, вступая в ряды Красной Армии. На фронтах воевали А. Гайдар, М. Шолохов, А. Твардовский, А. Фадеев, К. Симонов и другие.

Не умер и русский кинематограф. Все фильмы, которые выходили в годы войны, поднимали силу духа советского народа, были насыщены духом патриотизма, который вел советское общество к победе над фашизмом, и героизма.

Церковь в военные годы

Церковь находилась в крайне затруднительном положении до 1941 года. Однако с началом наступления немецкой армии священники начали призывать верующих давать отпор врагу и ценой своей жизни защищать Родину. Такая позиция удивила Сталина настолько, что атеистический лидер даже пошел на диалог с духовными лицами и прекратил оказывать на них давление, но послабление было кратким. Советский тыл в годы войны стал религиозным, но после окончания военных действий церковь снова оказалась под запретом.

За помощь священников, которая заключалась в духовных наставлениях советских воинов, Иосиф Сталин освободил часть духовных лиц из ГУЛАГа, самолично открыл несколько семинарий и разрешил избрать Патриарха. Широко известен случай, когда Москву, на подступах к которой уже стояли немцы, облетели на вертолете с иконой. После этого фашистских захватчиков удалось отбросить от столицы.

Задания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

В чём состоял вклад в победу над врагом представителей отечественной науки?

Ответ. Представители отечественной науки в годы Великой Отечественной войны занимались решением военно-технических проблем, оказанием научной помощи промышленности в оптимизации нового военного производства, мобилизацией сырьевых ресурсов страны на нужды обороны, заменой недостающих материалов местным сырьём и др.

С каким событием Великой Отечественной войны связано функционирование «дороги жизни»?

- обороной Брестской крепости

- обороной Севастополя

- контрнаступлением под Москвой

- блокадой Ленинграда

Запишите термин, о котором идёт речь.

Крупнейшая операция советских партизан, осуществлённая на оккупированных территориях РСФСР, БССР и УССР с целью поддержки РККА в завершении разгрома вражеских войск во время Курской битвы. Заключалась в разрушении транспортных коммуникаций и выведении из строя перевозимых по железной дороге живой силы и техники противника.