Великий русский историк Н. М. Карамзин писал, что «истинный космополит есть существо метафизическое». То есть он отказывался верить в то, что в мире могут быть люди, равнодушные к судьбе своего Отечества. «Любим его, ибо любим себя». Интерес к истории родной земли – неотъемлемое чувство вложенное в природу человека Самим Богом. «…сердце наше учащенно бьется, когда старец указывает на высокую могилу и повествует о делах лежащего в ней героя». Если мы не знаем истории родного края – то обкрадываем себя. Наша жизнь обедняется, нам становится неинтересно жить. В душе поселяется смятение, раздражение, «охота к перемене мест». И, наоборот, если ты судьбой заброшен в новые края, или, тем паче, вырос здесь, то узнай его историю, познакомься с людьми и событиями – и ты полюбишь эту землю и вместе с этим обретешь то состояние духа, без которого невозможно быть на этой земле счастливым.

Человеческая память имеет избирательную тенденцию. Такую же тенденцию имеет историческая память. Каковы идеалы у общества в настоящий момент – под стать им общество выбирает себе героев в прошлом. Многие имена, некогда славные и значительные, замалчиваются, а в знакомых исторических личностях прошлого выбирают удобные черты, замалчивая о том, что вспоминать неудобно. Взгляните на названия улиц Костромы – сплошь и рядом имена героев революции, а на поверку просто убийц и садистов, заливших губернию кровью.

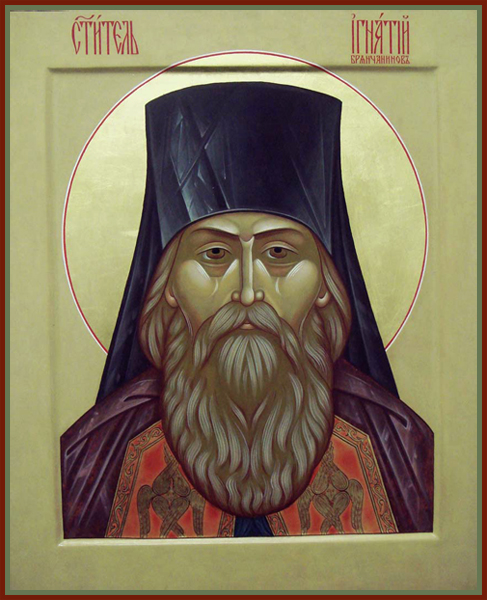

А что мы знали до недавних пор о Костромских святых? А между тем на примере их жизни воспитывались десятки поколений наших соотечественников. В своем докладе я хотел бы рассказать о двух людях, каждый из которых пострадал в безбожное советское время. Имя одного из них просто не упоминалось, а его трудов нельзя было сыскать – это святитель Игнатий Брянчанинов. Образ другого – поэта Н.А. Некрасова неузнаваемо искажался в советском литературоведении. Сегодня, по счастью появилось немало книг, где эти ошибки исправлены.

Со школьной скамьи нам известны Некрасовские строки:

О, Волга! После многих лет

Я вновь принёс тебе привет.

Уж я не тот, но ты светла,

И величава как была,

Кругом все та же даль и ширь,

Всё тот же виден монастырь

На острову, среди песков,

И даже трепет прежних дней

Я ощутил в душе моей,

Заслыша звон колоколов.

Перед вернувшимся на родину поэтом проходят впечатления детства – когда он спускался из своей Грешневской усадьбы села к Волге и становился свидетелем живописного сакрального пейзажа, освященного куполами и башнями монастыря.

Что же это за упоминаемый поэтом монастырь? Некрасов прямо называет его в стихотворении «Горе старого Наума»:

Так обращен нагой пустырь

В картофельное поле…

Вблизи Бабайский монастырь,

Село Большие Соли,

Недалеко и Кострома.

Наум живет, не тужит,

И Волга-матушка сама

Его карману служит.

Николо-Бабаевская обитель, ныне возрождаемая, находится на правом берегу реки Волги при впадении в нее реки Солоницы, недалеко от села Большие Соли. Монастырь основан в 15 веке вследствие чудесного обретения иконы Николая Чудотворца, которую обнаружили на приплывшем по воде весле. В старину такие весла называли «бабайками». Благочестивые люди поставили для иконы часовню. По некоторым источникам, через некоторое время здесь устроил храм пришедший из обители преподобного Сергия инок Иоанн. Затем здесь основали и монастырь.

Обитель неоднократно подвергалась нападениям грабителей, была опустошаема пожарами, но вновь восстанавливалась. Среди святынь обители находилась самая крупная в России частица мощей св. Николая Чудотворца, чудотворные иконы святителя, Казанскойи ИверскойиконБожией Матери .

Одно время здесь подвизался знаменитый прозорливец, монах Авель (Васильев). Покинув Валаам, Авель «ходил по разным монастырям и пустыням девять годов», пока не остановился в Николо-Бабаевском монастыре. Здесь он в феврале 1796 г написал свою первую знаменитую пророческую книгу «Мудрую и премудрую», в которой предсказал дату смерти царствующей императрицы Екатерины II – через 8 месяцев и немедленно. вместе с о. Настоятелем Авель доставил эту книгу в Кострому епископу Павлу. Но визит в Кострому окончился печально — губернатор, ознакомившись с книгой, посадил монаха в тюрьму. Предсказание в точности сбылось, а монаха под караулом доставили в столицу.

Но Всероссийскую известность Николо-Бабаевская обитель получила в середине XIX века благодаря тому, что здесь поселился известный подвижни и духовный писатель, святитель Игнатий (Брянчанинов).

Жизнь этого прославленного русского святого XIXвека связана с благословенным краями северо-востока Руси. Димитрий Александрович Брянчанинов, будущий святитель Игнатий, родился 6 февраля 1807 года в селе Покровском, близ Вологды, которое было родовым имением его отца. Отец будущего святителя, Александр Семенович, происходил из известной и уважаемой в Вологде семьи. Предок Брянчаниновых – Михайло Бренок служил оруженосцем святого благоверного князя Димитрия Ивановича Донского. Во время Куликовской битвы именно он был одет в доспехи великого князя (Димитрий вышел на битву в одежде простого воина). Верный оруженосец пал на поле битвы, сохранив жизнь великому князю.

Александр Семенович был блестящим придворным императрицы Екатерины IIи императора Павла Петровича, просвещенным русским барином, имевшим вкус к изящной светской обстановке. Естественно, в своих помыслах он желал видеть своего сына на высших государственных постах Империи. Димитрий был первенцем в семье и с раннего детства имел способность оказывать на своих братьев и сестер сильное влияние. Его брат, Петр Александрович, вспоминал: «У нас, детей, была любимая игра – бороться. Димитрий, вместо того, чтобы по-детски показывать свое превосходство над нами, всегда поощрял к неуступчивости и сопротивлению, говоря: «не поддавайся, защищайся». Кстати, Петр Александрович сделает блестящую сначала военную, а потом светскую служебную карьеру, дослужится до губернаторства в Ставрополе, но уйдет в монастырь простым послушником к своему брату и окончит жизнь смиренным иноком.

Детство Димитрия проходило в уединении сельской жизни, в соприкосновении с природой. Но уже тогда внутри, душою, он ощущал особое призвание. Позже он вспомнит об этом так: « когда я был пятнадцатилетним юношею, несказанная тишина возвеяла в уме и сердце моем. Но я не понимал её, я полагал, что это обыкновенное состояние всех человеков».

Жизнь в родительском доме продолжалась до 16-летнего возраста. Летом 1822 года родитель повез его в Санкт-Петербург для определения в Главное инженерное училище. Это военное учебное заведение было создано в 1819 году и располагалось в Михайловском ( Инженерном) замке. Его устроителем и попечителем был будущий Российский император Николай Павлович.

В 1838 году сюда поступит учиться Достоевский. Дмитрий Брянчанинов не просто с блеском выдержит вступительные экзамены (конкурс был 5 человек на место) – он покажет наилучший результат, а, поступив в 1 –й класс, сразу станет первым учеником и сохранит это первенство до самого выхода из училища. Вполне понятно, что подобные успехи молодого и многообещающего студента заставят обратить на него самое пристальное внимание Государя, который будет видеть в Дмитрии своего будущего верного помощника.

Дмитрия Александровича принимали во всех домах столицы. На литературных вечерах в доме президента Академии художеств Оленина, где собирался весь цвет российской словесности, он будет признан лучшим чтецом. Но ни военная служба, ни светская карьера, ни мирские увеселения не пленяли сердца юноши. Сблизившись в училище с другим молодым благочестивым дворянином, Михаилом Чихачевым, Дмитрий искал возможности духовного очищения и молитвенного подвига.

Жизнь аскетически-религиозно настроенных молодых людей, частые исповеди и причащения Святых Христовых Таин, знакомства и беседы с монахами Валаамского подворья и Александро-Невской лавры привлекали внимание начальства, и даже были отражены на страницах литературных журналов — именно им Н. С. Лесков посвятил рассказ «Инженеры-бессребренники». Религиозные увлечения молодых людей находили странными, за ними пристально следили.

В то время у Дмитрия произошла судьбоносная встреча в стенах Лавры с иеромонахом Леонидом (Наголкиным), будущим знаменитым Оптинским старцем. «Сердце вырвал у меня отец Леонид; теперь решено: прошусь в отставку от службы и последую старцу…», — писал Дмитрий Чихачеву. Но об отставке со службы для царского любимца не могло быть и речи. Из училища его не отпустили, — он вынужден был сдавать последние экзамены. Следующее прошение об отставке повлекла просьбу Государя к Его брату, великому князю Михаилу Павловичу, побеседовать с Дмитрием. Встреча состоялась, и на ней великий князь категорически объявил об отказе увольнения. Брянчанинов получил назначение в Динабургскую крепость ( ныне Даугавпилс).

Всеблагой сердцеведец Бог не дал осуществиться расчетам земного Государя. В Ливонии Дмитрия посетила болезнь – и теперь он уже будет болеть всю жизнь – и 6 ноября 1827 года вожделенная отставка ( по болезни) состоялась. Блестящий офицер, юноша знатного рода, любимец царя даже не заезжает в родительский дом ( разгневанный самовольством отец отказывает ему в материальном содержании) и следует в глухой Александро – Свирский монастырь Карелии, где подвизалтся старец Леонид. Физически изможденный долговременными болезнями, застигнутый полной материальной нищетой, Дмитрий «… вступил в монастырь, как кидается изумленный, закрыв глаза и отложив размышление, в огонь или пучину; как кидается воин, увлекаемый сердцем, в сечу кровавую, на явную смерть…», — напишет он впоследствии. Проходя самые тяжелые, низкие послушания, немыслимые для дворянина, обреченный оказывать послушание бывшим собственным крепостным, юноша очень тяготится, когда окружающим становилось известно его происхождение и образование. Один раз он был назначен с прочими послушниками тянуть невод в озере. Невод запутался на глубине. Брянчанинова, который хорошо умел плавать, послали распутывать. Дмитрий Александрович исполнил приказание и вновь сильно простудился.

Через год старец Леонид с ближайшими учениками переселился в Площанскую пустынь Орловской епархии. Затем – в Оптину пустынь Калужской епархии. Б

28 июня 1831 года в Вологде епископом Стефаном Дмитрий был пострижен в монашество, получив имя в честь подвижника древней Церкви, святителя Игнатия Богоносца. В скором времени его рукоположили в иеродиакона и иеромонаха. 6 января 1832 г. иеромонах Игнатий получил назначение в строители Лопотова Пельшемского монастыря Вологодской епархии. «Тихо! Безмолвно! Бесхитростно! Любовно! Радостно!», — так излагал о.Игнатий свои впечатления от обители в письме.

Но наслаждаться тишиной скромной обители Игнатию пришлось недолго – о нем вспомнили в столице. В декабре его в Зимнем дворце принял Государь Николай I. «Ты мне нравишься, как и прежде, — обратился он к подвижнику,- Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал и за мою любовь к тебе. Ты не хотел служить мне там, где я предполагал тебя поставить, избрал по своему произволу путь – на нем ты и уплати мне долг твой. Я даю тебе Сергиеву пустынь, хочу, чтобы ты жил в ней и сделал бы из нее монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастырей.»

Столичная Сергиева пустынь, расположенная на Петергофской дороге станет местом административного служения и аскетических подвигов архимандрита Игнатия до 1858 года. За фасадом внешнего блеска и благополучия скрывается колоссальный труд и глубина душевных переживаний отца Настоятеля.

Как непросто было исполнять настоятельские обязанности в этом привилегированном монастыре, свидетельствует следующий рассказ: Однажды, в престольный праздник обители, когда за трапезой обедали высшие сановники государства, кто-то громко обратился к о. Игнатию: «Как согласить, отец архимандрит, Ваши обеты монашества с той обстановкой, в которой Вы живете?» Настоятель отвечал: «Очень просто: оно объясняется послушанием воле Государя императора, которому угодно было взять меня из вологодских болот, где я жил в уединеннейшем монастыре, и поставить здесь, на перепутье большого света, чтобы говорить вам слово истины настолько, насколько позволяют это ваши гнусные приличия света».

Но труды отца ахимандрита, конечно, не пропадали даром. Многие тогда видели в о. Игнатии своего духовного наставника. Сохранилось письмо к нему великого русского композитора М. И. Глинки: « Я был очень нездоров, — пишет Глинка, — и в минуты тяжких страданий жаждал более всего удостоиться принятия Святых Таин из рук Вашего Высокопреподобия». Под влиянием святителя Игнатия находились многие выпускники Военно-инженерного училища. В том числе, Николай Федорович Фермор, который принял самое активное участие в судьбе молодого поэта Н. А. Некрасова. В 1838 году 16-летний Некрасов, приехав в Петербург, оказался без всяких средств к существованию. От голодной смерти его спас именно Фермор, руководствуясь исключительно религиозным чувством, христианским долгом, он нашел ему место гувернера в пансионе, где Некрасов за деньги обучал с десяток мальчиков, готовящихся поступать в Училище.

Прожив в Сергиевой пустыни почти двадцать четыре года и оставив ее в цветущем состоянии, но значительно ослабев здоровьем, архимандрит Игнатий вынужден был покинуть столичный монастырь. Новый первенствующий член Святейшего Синода, митрополит Санкт-Петербургский Григорий (Постников), близко знавший архимандрита Игнатия, в видах пользы Церкви Божией предложил ему продолжить церковное служение в сане епископа на Кавказе.

27 октября ( 9 ноября н.ст.) 1857 года ( то есть ровно 150 лет назад) в Казанском соборе состоялось посвящение архимандрита Игнатия во епископа Кавказского и Черноморского. 4 января 1858 г. епископ Игнатий прибыл в Ставрополь. Здесь святителя ожидал тяжелый крест. Церковные дела в далекой окраинной епархии находились в нестроении, духовенство было разобщено, оторвано от народа; паства, среди которой особую группу составляли казачьи войска, отличалась особыми нравами, епархия сталкивалась с тяжелейшими материальными проблемами.

Осознание всей глубины церковно-государственных проблем, стоящих перед краем, побудило Игнатия к написанию ряда статей на общественно-политические темы. Святитель жестко критикует политику предыдущего Кавказского наместника, князя Воронцова, позволявшего многим горцам возвращаться из христианства в ислам: «рспространение магометанства среди этих горцев совершено турецкими миссионерами в конце прошлого столетия, не столько в видах религиозных, сколько в видах политических. Горцы имеют самое недостаточное понятие о магометанской религии. Их муллы совершенно не знакомы с языком арабским; алкоран неизвестен и самим муллам, но мысль, что турецкий султан есть их единственный законный государь, насаждена и укоренена в них глубоко.» Такой политической исламизации Игнатий противопоставляет подлинное христианское миссионерство, сообщая, в частности, о многочисленных чудесах обращения ко Христу мусульман- черкесов в присутствии чудотворной Моздокской иконы Пресвятой Богородицы: «Чудотворная икона Божией Матери совершает в здешнем крае служение апостола, споспешествуя и свидетельствуя христианству знамениями… ».

Летом 1861 года святитель подает прошение об увольнении на покой. В его жизнь входит Костромская земля.

При нем монастырь достиг своего полного благоустройства. При святителе Игнатии был заложен двухэтажный каменный собор, посвященный Иверской иконе Божией Матери, проект архитектора Горностаева. Храм, строительство которого велось на средства, собранные святителем, был освященный лишь через 10 лет после смерти епископа Игнатия, в 1877 г. Всего в монастыре было 4 храма.

Св. Игнатий, который родился и провел детство недалеко от этих мест – в Вологодском имении Покровское, расположенном вблизи тракта Вологда-Ярославль.

Впервые он прибыл в Николо-Бабаевском монастрь летом 1847 г. и провел здесь 11 месяцев своего отпуска. Летом 1861 года, уже будучи епископом Ставропольским и Кавказским, святитель подал прошение об увольнении на покой в Николо-Бабаевском монастыре. Просьба была удовлетворена.

В обитель преосвященный Игнатий приехал 13 октября 1861 года с группой своих учеников и сподвижников. Один из его преданных учеников, игумен Иустин, стал настоятелем обители. Владыка нашел хозяйство монастыря в немалом упадке: не хватало даже элементарных продовольственных запасов, многие здания обветшали, в том числе и соборный храм. Благодаря жизненному опыту святителя и энергии его помощника и духовного сына игумена Иустина, быстро удалось преодолеть хозяйственные трудности и осуществить необходимые восстановительные работы. В следующем году началась подготовка к строительству нового здания Иверского собора.

Совершив по весне визиты вежливости Костромскому и Ярославскому архиереям, Игнатий больше никогда, до самой смерти, не покинет стен обители. Сюда на послушание к нему приходили многие. Так, например, родной брат Игнатия, Петр Александрович Брянчанинов, оставил должность губернатора Ставрополя, чтобы окончить жизнь смиренным иноком Бабаевской обители.

Время пребывания в Бабаевском монастыре стало временем расцвета духовного и литературного талантов святителя. Именно здесь Господь сподобляет его особых мистических откровений. В одном из писем из Бабаевского монастыря он пишет: «В уединении можно свободно предаваться странствованию в областях духовного мира, куда переселились с земли мысль моя и сердце. Я не в силах возвратить их на землю! И переселение их с земли совершилось без моего ведома. Я не помышлял об этом переселении, вовсе не знал, что оно возможно, — неожиданно увидел их переселенными. Уже глядят они на землю, как странники на чужбину…. Темная страна — земля! она — страна изгнания преступников, осквернивших рай грехом, виновных в преслушании Богу». Помимо множества писем, составляющих немалую часть бесценного духовного наследия, здесь Игнатий пишет ряд своих знаменитых произведений. Прежде всего, это «Приношение современному монашеству», содержащее правила внешнего поведения и внутренней жизни монахов. Это «Отечник» — сборник изречений и текстов из жизнеописаний подвижников преимущественно первых веков христианства. И, наконец, именно в Николо-Бабаевском монастыре святитель подготовил к печати три тома своих «Аскетических опытов», — наиболее известное свое произведение.

Шесть лет святитель провел в Николо-Бабаевском монастыре. Его здоровье постепенно угасало. 16 апреля 1867 г., в день Светлого Христова Воскресения, совершив литургию пасхальным чином, святитель так утомился, что с трудом довели его до келии. Он говорил тогда своему келейнику, что протянет недолго. « Очень хорошо, если кого известит Господь о приближающейся кончине; только эти извещения бывают почти всегда неточно определяемы, ради того, чтобы человек пребывал в непрестанном страхе Божием. Святитель Тихон Задонский молил Господа: «Скажи мне, Господи, когда я умру?» Ему и сказано было: «В день недельный», — но не сказано, в какой именно. Значит, и готовься каждое воскресенье». В следующее воскресенье, 23 апреля, владыка весь день пролежал на кровати, но в понедельник встал и написал письмо настоятелю Николо-Угрешского монастыря Московской епархии, архимандриту Пимену, где, в частности, есть такие слова: «…Вчера (в воскресенье) весь день пролежал, ждал смерти, а сегодня опять брожу». Прошла еще неделя. Рано утром, в воскресенье, 30 апреля, совершив молитву, он вышел в столовую выпил две чашки чая, и вернулся в свою внутреннюю келью. Прошло не более часа. Перед самым благовестом к поздней литургии, келейник Василий с обычной молитвой вошел в комнату святителя и обнаружил его лежащим на кровати лицом к стене. Левая рука его была обращена ладонью вверх как бы в молитве. На слова келейника владыка не ответил, на благовест не реагировал. Приглядевшись, келейник заметил, что руку епископа Игнатия покрыла смертельная белизна…

Время и место сблизили с епископом Игнатием Николая Алексеевича Некрасова.

Лето и осень 1861 года, те самые, когда Игнатий прибыл в Бабайки, Некрасов провел в Грешневе, может быть, ежедневно созерцая монастырь, расположенный через Волгу. Исследователи отмечают, что эти месяцы стали важнейшей вехой в его творчестве.

Родина –мать! По равнинам твоим

Я не езжал еще с чувством таким! —

напишет он тогда в стихотворении «Свобода» — не забудем, что 6 марта 1861 г. пало крепостное право.

Наш земляк, ученый литературовед Н. Н. Скатов так оценивает это время: «Никогда еще поэт не приезжал в деревню, не приходил в нее так, не припадал к ней столь умиленным, с такой готовностью принятия народной жизни, с такой открытостью ее впечатлениям. Никогда и деревня еще не встречала в состоянии такого подъема. Все сошлось и сконцентрировалось в это лето… Именно летом 1861 года в деревне образовался единый кровоток народного поэта и поэтического народа…»

Из произведений тех месяцев, прежде всего нужно отметить поэму «Коробейники», «Крестьянские дети», «Похороны». А через год, здесь же автор пишет, пожалуй, одно из лучших своих стихотворений «Рыцарь на час» со знаменитым описанием церкви в селе Абакумцево (ныне в этом храме совершаются богослужения, сохранилась и могила матери поэта).

В стороне от больших городов,

Посреди бесконечных лугов,

За селом, на горе невысокой,

Вся бела, вся видна при луне,

Церковь старая чудится мне,

И на белой церковной стене

Отражается крест одинокий.

Да! Я вижу тебя, Божий дом!

Вижу надписи вдоль по карнизу

И апостола Павла с мечем,

Облаченного в светлую ризу.

Поднимается сторож старик

На свою колокольню-руину.

На тени он громадно велик,

Пополам пересек всю равнину.

Поднимись, и медлительно бей,

Чтобы слышалось долго гуденье.

В тишине деревенских ночей

Этих звуков властительно пенье…

Без сомнения, герои Некрасова, крестьяне и их дети не раз совершали паломничество к святителю Николаю на Бабайках, посещали и богослужения, совершаемые святителем Игнатием, наверняка, знали его, общались с ним. Но вот встречался ли с ним сам поэт?

Знание народной жизни уводило Некрасова из стана революционной демократии. В то время как Герцен, Добролюбов, Чернышевский и иже с ними всем сердцем верили в то, что скоро разразится народная революция, Некрасов очень хорошо знал: «Ничего не будет». Именно эту фразу вернувшийся из Грешнева народный поэт чеканно произнес в редакции «Современника» в присутствии Добролюбова. Безусловно, к тому же Добролюбову, как и к Чернышевскому Некрасов питал глубокие дружеские чувства, горько переживал безвременную смерть гениального юноши в ноябре того же 1861-го, но по взглядам своим был от него далек. Сегодня, когда печальное наследие советского литературоведения уже в основном, преодолено странно читать такие работы о Некрасове, как недавно вышедшая статья костромича Н. А. Зонтикова, где утверждается, что якобы Некрасов всю жизнь

В 1863 году поэт приобретает Карабиху, но это не значит, что прерываются его связи с Грешневым. Сюда, в окрестности Бабаевского монастыря, он регулярно ездит на охоту.

Опять она, родная сторона,

С ее зеленым благодатным летом!

И вновь душа поэзией полна…

Да только здесь могу я быть поэтом!

Это стихотворение 1864 года.

Россия стремительно двигалась по пути капиталистического развития. Нарастали революционные процессы. В 1866 году произошло неслыханное – в государя Александра II стреляли. Спасителем оказался костромской мастеровой Осип Комиссаров.

И в это бурное время из тишины уединенной Николо-Бабаевской обители звучит спокойный, мудрый голос святителя Игнатия (Брянчанинова): «Революционные сочинения имели и имеют повсюду множество читателей и чтителей. Это естественно: они – произведения разгоряченного воображения, не руководимого ни благоразумием, ни отчетливым знанием- разгорячают, воспламеняют увлекают неопытных читателей. Часто действуя, по-видимому, против одного рода власти, они всегда действуют против всех властей, по свойству своего метода… Ни равенства, ни совершенной свободы, ни благоденствия на земле в той степени как это обещают восторженные лжеучители, быть не может. Это возвещено нам Словом Божиим, доказано опытом. Несвободное состояние людей, имеющее многоразличные формы, как это должно быть известно и понятно всякому образованному, есть последствие ниспадения человеческого во грех…Во Франции не раз удавалось мечтателям увлекать народ осуществить мечту, могущую существовать в одном воображении. Последствиями были потоки крови…».

В столицах шум, гремят витии,

Кипит словесная война,

А там, во глубине России,-

Там вековая тишина. – вторит православному епископу Некрасов.

Заметим, что понятие «тишины» в русской литературе восходит к старинной формуле «тишина и покой», которая символизировала благоустроенное и благоденствующее государство. Об этом говорит в своих работах академик А.М. Панченко. В этом смысле воры, государственные преступники, революционеры – это «развратники тишины» «мятежники тишины». Поэтому избрание Михаила Романова изображается как «сладостный тишины свободный день», а царь Алексей Михайлович Тишайший, соответственно, тот, кто умел поддержать порядок в государстве.

В свете понимания этого устойчивого топика русской культуры сколь глубоко звучат Некрасовские строки поэмы «Тишина»:

Над всею Русью тишина,

Но — не предшественница сна:

Ей солнце правды в очи блещет,

И думу думает она.

С именем «Солнца правды» у каждого русского человека неизбежно ассоциируется Христос Спаситель. Еще бы – ведь это метафора заимствована из главного Рождественского песнопения, которое с раннего детства каждый крестьянин по многу раз распевал во время святочных колядований.

«…Тебе кланятися, Солнцу правды…».

Здесь, в своих родных местах, у бедных сельских храмах, близ Бабаевского монастыря, в глубокой народной стихии поэт обретал те силы, которые помогали ему творить. Он вновь и вновь стремился в эти места.

Скорей туда — в родную глушь!

Там можно жить, не обижая

Ни божьих, ни ревижских душ

И труд любимый довершая.

Там стыдно будет унывать

И предаваться грусти праздной,

Где пахарь любит сокращать

Напевом труд однообразный.

Его ли горе не скребет?-

Он бодр, он за сохой шагает.

Без наслажденья он живет,

Без сожаленья умирает.

Его примером укрепись,

Сломившийся под игом горя!

За личным счастьем не гонись

И Богу уступай — не споря…

Но в эти же места стремился всей душой и святитель Игнатий. Он черпал свои силы из другого источника – чистого родника православной духовности. Мы ничего не знаем об их встрече на Костромской и Ярославской земле. И нужна ли она была? Думается, перефразируя слова о. Сергия Булгакова, сказанные о Пушкине, можно утверждать, что у Некрасова было свое особое предстояние перед Богом – служение народу средствами поэзии.

Писания святых отцов

Писания святых отцов все составлены по внушению или под влиянием Святого Духа. Чудное в них согласие, чудное помазание! Руководствующийся ими имеет, без всякого сомнения, руководителем Святого Духа.

Все воды земли стекаются в океан, и, может быть, океан служит началом для всех вод земных. Писания отцов соединяются все в Евангелии, все клонятся к тому, чтобы научить нас точному исполнению заповедей Господа нашего Иисуса Христа, всех их и источник, и конец – святое Евангелие.

Святые отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно понимать его, что содействует, что препятствует к уразумению его. И потому сначала более занимайся чтением святых отцов. Когда же они научат тебя читать Евангелие, тогда уже преимущественно читай Евангелие.

Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия без чтения святых отцов! Это мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы, как возлюбленное свое дитя, получившее предварительное воспитание и образование посредством их писаний.

Многие, безумно отвергшие святых отцов, приступившие непосредственно, со слепой дерзостью, с нечистым умом и сердцем к Евангелию, впали в гибельное заблуждение. Их отвергло Евангелие: оно допускает к себе одних смиренных.

Чтение писаний отеческих – родитель и царь всех добродетелей. Из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению Священного Писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским, глубокому уважению, которое должно иметь к евангельским заповедям, – словом, спасению и христианскому совершенству.

Чтение отеческих писаний, по умалении духоносных наставников, сделалось главным руководителем для желающих спастись и даже достигнуть христианского совершенства.206

Книги святых отцов, по выражению одного из них, подобны зеркалу: смотрясь в них внимательно и часто, душа может увидеть все свои недостатки.

Опять же – эти книги подобны богатому собранию врачебных средств: в нем душа может приискать для каждого из своих недугов спасительное врачевство.

* * *

Что прежде всего поразило меня в писаниях отцов Православной Церкви? Это их согласие, согласие чудное, величественное. Осьмнадцать веков свидетельствуют единогласно единое учение, учение Божественное! Когда в осеннюю, ясную ночь гляжу на чистое небо, усеянное бесчисленными звездами столь различных размеров, испускающими единый свет, тогда говорю себе: таковы писания отцов. Когда в летний день гляжу на обширное море, покрытое множеством различных судов с их распущенными парусами, подобными белым лебединым крылам, судов, бегущих под одним ветром к одной цели, к одной пристани, тогда говорю себе: таковы писания отцов. Когда слышу стройный многочисленный хор, в котором различные голоса в изящной гармонии поют единую песнь Божественную, тогда говорю себе: таковы писания отцов. Какое между прочим учение нахожу в них? – Нахожу учение, повторенное всеми отцами, учение, что единственный путь к спасению – неуклонное последование наставлениям святых отцов. «Видел ли ты, – говорят они, – кого-либо прельщенного лжеучением, погибшего от неправильного избрания подвигов, – знай: он последовал себе, своему разуму, своим мнениям, а не учению отцов,207 из которого составляется догматическое и нравственное Предание Церкви. Им она, как бесценным имуществом, препитывает чад своих».

Чтение отцов с полной ясностью убедило меня, что спасение в недрах Российской Церкви несомненно, чего лишены религии Западной Европы, как не сохранившие в целости ни догматического, ни нравственного учения первенствующей Церкви Христовой. Оно открыло мне, что сделал Христос для человечества, в чем состоит падение человека, почему необходим Искупитель, в чем заключается спасение, доставленное и доставляемое Искупителем. Оно твердило мне: должно развить, ощутить, увидеть в себе спасение, без чего вера во Христа мертва, а христианство – слово и наименование без осуществления его! Оно научило меня смотреть на вечность как на вечность, перед которой ничтожна и тысячелетняя земная жизнь, не только наша, измеряемая каким-нибудь полустолетием. Оно научило меня, что жизнь земную должно проводить в приготовлении к вечности, как в преддвериях приготовляются ко входу в великолепные царские чертоги. Оно показало мне, что все земные занятия, наслаждения, почести, преимущества – пустые игрушки, которыми играют и в которые проигрывают блаженство вечности взрослые дети. Что значит перед Христом все земное? Перед Христом, всемогущим Богом, Который дает Себя в имение, в вечный дар и собственность пылинке – человеку?.. Не стоит видимый мир, чтоб служить ему и им заниматься! Чем он награждает слуг своих? Сперва игрушками, потом гробом, тлением, темной неизвестностью будущности, рыданием ближних и вскоре забвением ими. Другие награды у слуг Христовых: они проводят здешнюю жизнь в изучении истины, в образовании себя ею. Претворенные ею – запечатлеваются Святым Духом, вступают в вечность, уже коротко ознакомленные с вечностью, приготовив себе блаженство в ней, извещенные в спасении: «Дух» Божий, – говорит апостол, – «все проницает, и глубины Божии» (1Кор. 2, 10): знание их Он сообщает Своим причастникам. Это с полной ясностью излагают святые отцы в своих священнолепных писаниях.

* * *

Писания отцов можно уподобить аптеке, в которой находится множество целительнейших лекарств, но больной, не знакомый с врачебным искусством и не имея руководителем врача, очень затруднится в выборе лекарства, приличествующего болезни его. Если же по самонадеянности и легкомыслию, не справясь основательно за неимением врача с врачебными книгами, больной торопливо решится сам на выбор и принятие лекарства, то выбор этот может быть самым неудачным. Лекарство, само собой целительное, может оказаться не только бесполезным, но и очень вредным. В положение, подобное положению такого больного, поставлены мы за неимением духоносных руководителей по отношению к писаниям святых отцов о тайнодействии сердечной молитвы и ее последствиях. Учение о молитве в дошедших до нас отеческих книгах изложено с удовлетворительными полнотой и ясностью, но мы, будучи поставлены при неведении нашем перед этими книгами, в которых изображены в величайшем разнообразии делания и состояния новоначальных, средних и совершенных, находим себя в крайнем затруднении при избрании делания и состояния, нам свойственных. Несказанно счастлив тот, кто поймет и ощутит эту затруднительность. Не поняв ее, при поверхностном чтении святых отцов, поверхностно ознакомясь с предлагаемыми ими деланиями, многие приняли на себя делание, не свойственное себе, и нанесли себе вред.

* * *

«По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16), – сказал Спаситель. Известно всем, какими преступлениями, какими потоками крови, каким поведением, решительно противохристианским, выразили западные фанатики свой уродливый образ мыслей, свое уродливое чувство сердечное. Святые отцы Восточной Церкви приводят читателя своего не в объятия любви, не на высоты видений – приводят его к рассматриванию греха своего, своего падения, к исповеданию Искупителя, к плачу о себе перед милосердием Создателя. Они сперва научают обуздывать нечистые стремления нашего тела, делать его легким, способным к духовной деятельности, потом обращаются к уму, выправляют его образ мыслей, его разум, очищая его от мыслей, усвоившихся нам по падении нашем, заменяя их мыслями обновленного естества человеческого, живо изображенного в Евангелии. С исправлением ума святые отцы заботятся об исправлении сердца, об изменении его навыков и ощущений. Очистить сердце труднее, нежели очистить ум: ум, убедясь в справедливости новой мысли, легко отбрасывает старую, легко усвояет себе новую; но заменить навык навыком, свойство свойством, чувствование другим чувствованием, чувствованием противоположным, – это труд, это усильная продолжительная работа, это – борьба неимоверная. Лютость этой борьбы отцы выражают так: «Дай кровь и прими дух». Значит, надо умертвить все греховные пожелания плоти и крови, все движения ума и сердца, зависящие от плоти и крови. Надо ввести и тело, и ум, и сердце в управление духа. Кровь и нервы приводятся в движение многими страстями: и гневом, и сребролюбием, и сластолюбием, и тщеславием. Последние две чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, «незаконно подвизающихся,» делают их исступленными фанатиками. Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, к которым человек еще не способен по нечистоте своей, за недостижением истины – сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения. Все «незаконно подвизающиеся» находятся в этом состоянии. Оно развивается в них больше или меньше, смотря по тому, сколько они усиливают свои подвиги. Из этого состояния написано западными писателями множество книг. На них-то с жадностью кидается, их-то проповедует преимущественно святыми и духовными, достойными стоять возле Священного Писания слепотствующий и гордый мир, признающий себя просвещенным в высшей степени и потому не нуждающимся держаться неотступно Преданий Восточной Церкви.

В святых отцах Восточной Церкви отнюдь не видно разгоряченного состояния крови. Они никогда не приходят в энтузиазм, который, будучи рождением крови, часто на Западе искал пролития крови. Из их сочинений дышит истинное самоотвержение, дышит благоухание Святого Духа, мертвящее страсти. От этого благоухания бегут прочь сыны мира, как осы улетают прочь от курящегося фимиама. «Мир любит свое», – сказал Господь. Сочинения западных писателей, написавших из состояния самообольщения, находят многочисленных читателей, переводятся не раз на русский язык, печатаются, перепечатываются; им произносятся, пишутся и печатаются громкие похвалы; то, что исполнено смертоносного яду, одобряется и утверждается. Сочинения святых отцов забыты! То, что они с давних времен приняты Святою Церковью, признавались единым правильным руководством в подвижнической жизни, нисколько не принимается в уважение. Их сочинения критикуют, находят в них несообразности, противоречие Священному Писанию. Всему этому причиной, что святые отцы наставлены были Духом Святым, что они отвергли премудрость мира для стяжания премудрости Духа. Тщетны покушения тех, которые, вопреки учению апостола, вопреки учению Церкви покушаются войти в премудрость Духа премудростию мира. И «запинаются премудрые в коварстве их» (1Кор. 3, 19),208 преткнулись, пали падением страшным. Они захотели «духовное» объяснить темным душевным разумом, – и это «духовное» в писаниях святых отцов показалось им странным, противоречащим Священному Писанию. «Соображая духовное с духовным», – сказал святой апостол Павел. – «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1Кор. 2, 13–14).

Окончание в № 15

https://azbyka.ru/otechnik/Ignatij_Brjanchaninov/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-ignatija-brjanchaninova-tereshenko/185

Источник: Симфония по творениям святителя Игнатия (Брянчанинова) / [ред.-сост. Т. Н. Терещенко]. – Москва : Даръ, 2008. – 775 с. ISBN 978–5-485–0095–7

Здесь можно вспомнить, как наш современник игумен Никон (Воробьев) почитал творения святителя Игнатия: «Тщательно и постоянно перечитывал он творения епископа Игнатия, которого в качестве духовного отца завещал всем своим духовно близким. Сочинения епископа Игнатия (тогда еще не прославленного в лике святых) батюшка считал лучшим руководством для нашего времени, более необходимым даже, чем святые отцы. Ибо Отцы, говорил он, нам уже во многом недоступны, мы их не можем правильно понять, не изучив предварительно творений епископа Игнатия, который фактически переложил Отцов на современный язык с учетом наступившего времени, с учетом новой психологии людей». В одном из писем своей духовной дочери он указывал: «Учиться надо и молитве, и вообще христианству у Игнатия Брянчанинова. Лучшего учителя для нашего времени нет <…> Без него понимать древних Отцов, а главное, применять их к себе почти невозможно».

В книге святителя Игнатия «Приношение современному монашеству» 462 страницы, и практически нет ни одной без замечаний и подчеркиваний преподобного Никона Оптинского. Остановимся на вклейке, пожалуй, самой большой в книге, – это два тетрадных листочка, вклеенных между страницами 74 и 75. Какая же тема заставила старца Никона сделать столь пространное замечание? Что привлекло его пристальное внимание? Речь идет о главах XII «О жительстве в послушании у старца» и XIII «О жительстве по совету», в которых наиболее полно изложено учение святителя Игнатия о послушании. Эти вопросы волновали во все времена, более чем актуальны они и в наши дни. К сожалению, рамки моего выступления не позволяют достаточно подробно анализировать этот значительный труд епископа Игнатия, который он сам считал своим духовным завещанием.

Глава XII «О жительстве в послушании у старца» начинается словами: «То, чтó сказано о отшельничестве и затворе, должно сказать и о послушании старцам в том виде, в каком оно было у древнего монашества: такое послушание не дано нашему времени [страница 71] <…> Иноческое послушание, в том виде и характере, как оно приходилось в среде древнего монашества, есть высокое духовное таинство. Постижение его и полное подражание ему соделались для нас невозможными: возможно одно благоговейное благоразумное разсматривание его, возможно усвоение духа его» [страница 75]. (Подчеркнуто прп. Никоном.)

Преподобный Никон разъясняет: «Некоторые соблазняются содержанием XII и XIII глав, видя в них учение как бы против старчества. А некоторые и вообще настроены и предубеждены против сочинений епископа Игнатия. Между прочим, и в Оптиной Пустыни сочинения еп.[ископа] Игнатия были у некоторых старцев не в благоволении».

Здесь мне хотелось бы напомнить слова Варсонофия Оптинского о пятом томе сочинений владыки Кавказского и добавить, что он говорил о личности самого святителя Игнатия: «Это был великий ум!.. Вы знаете, что было, когда хоронили епископа Игнатия? Ангелы дориносили его душу и пели: “Архиерее Божий, святителю отче Игнатие!” Вот была ангельская песнь!».

В фондах монастырской библиотеки Свято-Введенской Оптиной пустыни хранится восемь томов машинописных материалов, посвященных епископу Игнатию (Брянчанинову). На каждом томе – дарственная надпись протоиерея Ростислава Лозинского: «В библиотеку Оптиной Пустыни. Сентябрь. 1990 года». Его сын, игумен Марк (Лозинский), видный ученый-богослов, защитивший магистерскую диссертацию, посвященную трудам святителя Кавказского, провел огромную работу по собиранию подлинников и материалов, всесторонне освещающих жизнь и творческую деятельность святителя Игнатия.

И то, что эти материалы переданы именно в Оптину, еще раз указывает на особые отношения, которые связывали святителя Игнатия с этим монастырем. Далее преподобный Никон дает свое пояснение этому соблазну:

«Причина этому такова. Еп.[ископ] Игнатий писал вообще для монашества Российского, вообще для всех монастырей и монахов и писал как раз тогда, когда в Опт.[иной] Пустыни были великие старцы, был, так сказать, расцвет старчества, чего в огромном большинстве монастырей не было. Опт.[ина] Пустынь была в особом исключительном положении. При наличии духовного богатства в Опт.[иной] Пустыни сочинения еп.[ископа] Игнатия не могли для ее насельников иметь того особого важного значения, которое они имели для иноков других монастырей и даже мирян, ищущих спасения души. Неопытному новопоступившему послушнику Опт.[иной] Пустыни они (собственно две эти статьи) могли даже и повредить, зародив в нем мысль недоверия к старцам и отвлечь его от простосердечного им послушания во вред своему иноческому преуспеянию. Предохраняя некоторых своих духовн.[ых] детей от возможности такого явления, старцы и не советовали им читать вообще сочинения еп.[ископа] Игнатия, доставляя им понимание иночества с духовной стороны своим руководством и подбором другого, преимущественно святоотеческого, чтения. Но для тех, кто постоянного старца не имел (а это было в большинстве монастырей), сочинения еп.[ископа] Игнатия были и суть драгоценны. Они были драгоценны и для иноков Опт.[иной] Пустыни, которые пользовались ими для иноческого своего назидания; они им не мешали быть в послушании у своих старцев, причем даже сами старцы указывали на них, как на прекрасное руководство к пониманию истинного иноческого подвига».

В молодости послушник Димитрий, будущий владыка Игнатий, прошел школу послушания у старца Леонида (Наголкина; впоследствии – оптинского иеросхимонаха Льва), ученика учеников преподобного Паисия (Величковского). Молодой послушник Димитрий всей душой предался своему наставнику в духовное руководство, их отношения представляли совершенное подобие древнего послушничества, при котором любое внутреннее движение ученика происходило под неусыпным молитвенным наблюдением старца, ни один шаг не делался без ведома или разрешения наставника. При этом отец Леонид вел своего ученика «путем смирения, побеждающего всякое высокоумие и самомнение».

В статье засл. проф. МДА А.И. Осипова раскрывается учение святителя Игнатия о молитве, сравниваемое с повествованием «Откровенных рассказов странника» и с состоянием героя этой повести — с его молитвенным деланием, а также приводятся отзывы отечественных подвижников о святителе.

Почему свт. Игнатий?

У тех, кто серьезно озабочен своим духовным состоянием и исканием правильного пути жизни, всегда особое внимание было обращено к этому русскому святителю, его творениям. И может быть лучшим ответом на вопрос: почему так происходит, служат те высокие оценки свт. Игнатия нашими отечественными подвижниками, которые являются бесспорными авторитетами в вопросах духовной жизни в Русской Церкви.

Сейчас вопрос о критериях истинности, особенно в такой сложной сфере, как духовная жизнь, приобретает особую остроту. Всё сильнее сказывается влияние протестантского подхода, в котором практически любое единичное мнение, индивидуальный опыт являются не просто допустимыми, но богословски и духовно законными, правильными, спасительными. Основой такого взгляда является убеждение, что Бог каждому человеку может открыться по-разному — заявление в высшей степени серьезное, требующее существенного разъяснения. В западном христианстве по-существу исчезло знание того главного, без чего духовная жизнь может превратиться в хаос мистических состояний, губящих человека. Именно, что духовная жизнь имеет свои непреложные законы, отступление от которых приводит человека не к Богу, а к переживанию своих чисто нервно-психических состояний и, не редко — демонических наваждений, принимаемых за истинные. Святые Отцы наименовали эту веру себе, безотносительно к голосу Священного Предания Церкви одним ёмким словом — прелесть.

Православие тем, в частности, отличается от других конфессий, что для него критерием истинности богообщения является не свое личное переживание и не мнение отдельного авторитета: епископа, богослова, даже святого Отца, но то и только то, что соответствует законам духовной жизни, открытым и проверенным совокупным опытом Отцов. И святитель Игнатий ценен именно тем, что все его творения и, прежде всего, всё относящееся к вопросам духовной жизни, являются не просто плодом его личного опыта, но изложением опыта святоотеческого. Все свои мысли он подтверждает многочисленными ссылками на святоотеческие творения, как древних подвижников, так и русских.

Итак, что говорят отечественные подвижники о святителе Игнатии?

В одном из писем преподобный Лев Оптинский писал свт. Игнатию: «Я не в силах принести Вам моей благодарности за Вашу любовь и усердие к моему убожеству».

По мнению ученика прп. Льва прп. Макария Оптинского, свт. Игнатий был «великим умом».

Варсонофий Оптинский говорил: «Когда я читаю его сочинения, я удивляюсь прямо ангельскому уму, его дивно глубокому разумению Священного Писания. Я как-то особенно рсполагаюсь к его сочинениям, они как-то особенно располагают к себе мое сердце, мое разумение, просвещая его истинно евангельским светом». «Пятый том сочинений епископа Игнатия заключает в себе учение святых отцов применительно к современному монашеству и научает, как должно читать писания святых отцов. Очень глубоко смотрел епископ Игнатий и даже, пожалуй, глубже в этом отношении епископа Феофана. Слово его властно действует на душу, ибо исходит из опыта».

Игуменья Арсения (Себрякова.+1903) о пятом томе сочинений свт. Игнатия писала: «Я читаю этот том, как изречения святых Отцов». «Читала с большим удовольствием, с душевным утешением и назиданием. Дороги слова самого Владыки».

Иеромонах Никон (Беляев): «Сочинения преосвященного Игнатия необходимы, они, так сказать, азбука духовной жизни».

Схиигумен Иоанн Валаамский: «Епископа Игнатия я читал еще новоначальным послушником, но все его слова помню и теперь: проходящим молитвенный подвиг просто житья нет от буквоедов. Ах, как справедливо сказал мудрый епископ, и это у него вытекало из своего духовного опыта».

Игумен Никон (Воробьев): «Как я благодарен ему за его писания! Не понять и не оценить его — значит, ничего не понимать в духовной жизни. Смею сказать, что сочинения епископа Феофана (да простит мне св. владыка) —— работы школьника по сравнению с трудами профессора — творениями епископа Игнатия (Брянчанинова)».

«Все его писания взяты из Отцов и приспособлены для нас. Он пишет о самом нужном — о покаянии, которое есть единственная дверь ко всему доброму».

Аскетические творения святителя Игнатия (Брянчанинова) являются своего рода святоотеческой энциклопедией духовной жизни христианина. Непреходящая их ценность заключается в том, что он передаёт не просто свой личный опыт молитвенного делания. Они ценны для всех православных христиан тем, что Святитель Игнатий в доступной форме переложил учение предшествовавших святых Отцов по всем основным вопросам духовной жизни, и соотнес это учение с бессильными силами современного ему монаха и мирянина, погруженных в водоворот стихий этого мiра. Значимость творений Святителя особенно возросла в настоящее время в связи с оскудением духовных руководителей. Хотя и в его эпоху проблема духовного руководства стояла очень остро. «Богодухновенных наставников нет у нас!» (1, 274)[1], — писал он в середине XIX-го века и уже настойчиво рекомендовал своим современникам руководствоваться Священным Писанием и творениями святых Отцов с советом старших, т.е. более опытных в духовной жизни, братьев.

Это, прежде всего, относится к важнейшему деланию в духовной жизни — молитве. Святитель Игнатий, утверждая согласно со всеми святыми, что «молитва есть мать добродетелей и дверь ко всем духовным дарам» (2; 228), и перечисляя общие требования к правильной молитве, настоятельно указывает при этом на особые условия для того христианина, который становится на путь молитвенного подвига. Несоблюдение этих условий, предупреждает он, делает молитву подвижника в лучшем случае бесплодной, но большей частью — средством его глубокого повреждения. Сравнение учения свт. Игнатия о молитве Иисусовой с учением «Откровенных рассказов странника» и современного афонского старца Харалампия дает хорошую возможность уяснения, как этих условий, так и многих других положений данного вопроса.

Истоки молитвы и ее цель

Естественно обратить внимание, прежде всего, на причины, по которым христианин приступает к деланию молитвы Иисусовой. Святитель Игнатий рассматривает этот вопрос в контексте безусловного соблюдения одного из основных законов молитвенного делания — постепенности в прохождении его пути и важности правильного его начала.

Сопоставим эту мысль свт. Игнатия с повествованием в «Откровенных рассказах странника».

Первое, что обращает на себя внимание, это чисто внешняя причина, по которой Странник приступил к исканию молитвы. «Непрестанно молитеся. Сие изречение [апостола Павла] особенно вперилось в мой ум, и начал я думать, как же можно беспрестанно молиться, когда необходимо нужно каждому человеку и в других делах упражняться для поддержания своей жизни?» (с. 15)[2]. «Сильное желание и любопытство возбудилось во мне» (19), — говорит он. Странника мучает мысль о том, как возможно непрестанно молиться, она заставляет его обращаться с этим вопросом к разным лицам, является движущей силой, можно сказать, всех его странствований и трудов. Конечно, он молодой человек, ему всего какие-то двадцать лет. И он еще ничего не понимает в духовной жизни. Однако и его дальнейшая молитвенная практика не только не изменяет первоначальной установки, но и прямо следует по тому же пути.

Если следовать классификации свт. Игнатия, то Странник начинает упражнения в молитве с середины, «прочитав наставление… данное отцами-безмолвниками» и «необдуманно приняв это наставление в руководство своей деятельности», он сразу «без всякого предварительного приготовления усиливается взойти умом в сердечный храм и оттуда воссылать молитву» (I,225). Очень при этом показательно, что единственными источниками, с которыми Странник никогда не расстается и постоянно читает, являются Библия и затем Добротолюбие. «Я шел уже более по ночам, а дни преимущественно провождал в чтении Добротолюбия, сидя в лесу под деревами» (33). Из последнего он выбирает, как правило, наставления, даваемые монахам, значительно преуспевшим в духовной жизни. Впрочем, очень скоро он пытаетсявзойтиуже на высшую ступень молитвенного делания: усиленно ищет «немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее» (I,225).

Ступени молитвы

Святитель Игнатий пишет: «Упражнение молитвой Иисусовой имеет два главнейших подразделения или периода, оканчивающиеся чистой молитвою… В первом периоде предоставляется молящемуся молиться при одном собственном усилии; благодать Божия… не обнаруживает своего присутствия. В это время страсти, сокровенные в сердце, приходят в движение и возводят делателя молитвы к мученическому подвигу…» (1, 270). «Первоначальные плоды молитвы заключаются во внимании и умилении…. Далее плодом молитвы бывает постепенно расширяющееся зрение своих согрешений и своей греховности, отчего усиливается умиление и обращается в плач» (1, 292).

У Странникана протяжении всех его рассказов не видно обнаружения им действия в себе каких-либо страстей, ни, тем более, «расширяющегося зрения своих прегрешений». Нет и намеков на «мученический подвиг» в борьбе со страстями. Странник, можно сказать, с первого же момента занятия им молитвой Иисусовой погружается в мир блаженства и постоянно говорит лишь о легкости, отрадности (27),несказанной радости и сладости сердечной (65).

По свт. Игнатию, только «во втором периоде благодать Божия являет ощутительно своё присутствие и действие, соединяя ум с сердцем, доставляя возможность молиться непарительно, или, что то же, без развлечения, с сердечным плачем и теплотою; при этом греховные помыслы утрачивают насильственную власть над умом» (I, 270 — 271). Но «чтобы достичь второго состояния, необходимо пройти сквозь первое, необходимо выказать и доказать основательность своего произволения, и принести плод в терпении (Лук. 8,15)». Однако, подчеркивает Святитель, «душою и целью молитвы в том и другом состоянии должно быть покаяние» (1, 271).

У Странника же вообще отсутствует первое. И потому едва ли можно говорить о втором.

«Хотящие взойти, — цитирует свт. Игнатий преп. Симеона Нового Богослова, — на высоты молитвенного преуспеяния да не начинают идти сверху вниз, но да восходят снизу вверх, сперва на первую ступень лествицы, потом на вторую, далее на третью, наконец, на четвертую. Таким образом всякий может восстать от земли и взойти на небо. Во-первых, он должен подвизаться, чтобы укротить и умалить страсти. Во-вторых, он должен упражняться в псалмопении, то есть в молитве устной; когда умалятся страсти, тогда молитва, естественно доставляя веселие и сладость языку, вменяется благоугодной Богу. В-третьих, он должен заниматься умной молитвой». Здесь разумеется молитва, совершаемая умом в сердце: молитву внимательную новоначальных, при сочувствии сердца, Отцы редко удостаивают наименованием умной молитвы, приближая ее более к устной. «В-четвертых, он должен восходить к видению. Первое составляет принадлежность новоначальных; второе — возрастающих в преуспеянии; третье — достигших крайнего преуспеяния; четвертое — совершенных» (1, 226-227). Странник нигде не упоминает этой мысли прп. Симеона, он ее не замечает. И понятно почему. Вопреки непреложному закону последовательности и постепенности в духовной жизни он неудержимо стремится «немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее». Это вызывает серьезный вопрос об истинности духовного состояния Странника. Определенный свет на этот вопрос проливает понимание Странником умной молитвы.

Ум и сердце в молитве

По учению Отцов, умная молитва, или соединение ума с сердцем, является высокой ступенью молитвенного подвига, имеющей принципиально важное значение в духовной жизни христианина. Таинственный акт этого соединения совершается, по преп. Симеону, только на третьем уровне молитвенного подвига и особым действием Божиим. Свт. Игнатий уделяет этому вопросу большое внимание и, в частности, указывает на ряд серьезных моментов, имеющих прямое отношение к молитвенной практике Странника. Прежде всего, Святитель говорит о временных границах этого духовного события: «Мало-помалу молитва устная перейдет в умственную, а потом и в сердечную. Но на переход этот нужны многие годы» (2, 200). При этом он решительно запрещает искать (мысленно) место в груди, где ум мог бы соединиться с сердцем и, таким образом, человек стал бы способным к переживанию благодатных действий Божиих: «…для новоначального искание места сердечного, то есть искание открыть в себе безвременно и преждевременно явственное действие благодати, есть начинание самое ошибочное, извращающее порядок, систему науки. Такое начинание — начинание гордостное, безумное!» (1, 271-272). «Вот тебе завет мой: не ищи места сердечного» (1, 274).

Странник же, фактически, с самого начала своих упражнений употребляет все усилия к этому переходу, и другим советует также сразу приступать к поиску места сердечного, низводить ум в сердце. «Итак, прежде всего, я приступил к отыскиванию места сердечного, по наставлению Симеона Нового Богослова. Закрыв глаза, смотрел умом, т.е. воображением в сердце, желая представить себе, как оно есть в левой половине груди и внимательно слушал его биение. Так занимался я сперва по получасу, несколько раз в день… в скором времени начало представляться сердце и означаться движение в оном; далее я начал вводить и изводить Иисусову молитву вместе с дыханием в сердце, по наставлению святого Григория Синаита… Сперва я сим занимался по часу и по два … наконец, почти целый день… (50-51). Это же советует он и слепцу: «Я тебе все прочту, что относится до сердечной молитвы и укажу способ, как отыскать место сердечное и входить в него» (103).

Но такой метод для свт. Игнатия абсолютно неприемлем, ибо не только уводит внимание от главного в молитве — внимания, благоговения и сокрушения сердца, но и приводит к развитию воображения, мечтательности в человеке, в результате чего он начинает естественно возникающие в нем образы и переживания принимать за благодатные, и впадает в прелесть. «Святые Отцы, — пишет он, — строго воспрещают употребление способности воображения, повелевают содержать ум вполне безвидным, незапечатленным никакою печатью вещественного». Напротив, «падшие духи, ——предупреждает он, — стараются возбудить в нас действие воображения… » (3, 287-288). «Ум во время молитвы должно иметь и со всею тщательностью сохранять безвидным, отвергая все образы, рисующиеся в способности воображения… Образы, если их допустит ум в молитве, соделаются непроницаемой завесою, стеною между умом и Богом» (1, 147).

«К преуспеянию в молитве покаяния, — продолжает свт. Игнатий, — должны стремиться все христиане; к упражнению в молитве покаяния и к преуспеянию в ней святые Отцы приглашают всех христиан. Напротив того, они строго воспрещают преждевременное усилие взойти умом в святилище сердца для благодатной молитвы, когда эта молитва еще не дана Богом. Воспрещение сопрягается со страшною угрозою. «Умная молитва, — говорит преподобный Нил Сорский, повторяя слова преподобного Григория Синаита, — выше всех деланий, и добродетелей глава, как любовь Божия. Бесстыдно и дерзостно хотящий войти к Богу, и чисто беседовать с Ним, нудящийся стяжать Его в себе, удобно умерщвляется бесами» (1,273).

И еще один момент, связанный с аскетической практикой молитвы Иисусовой, имеющий серьезные последствия для занимающегося ею. В «Своде Отеческих уроков» (без ссылки на какого-либо св. Отца) Странник помещает пункт: «Отыщи воображением место сердца под левым сосцем (подчеркнуто нами — А.О.) и там установись вниманием» (180). Однако по свт. Игнатию, концентрация внимания на нижней части сердца в высшей степени опасна. Он предупреждает: «Старающийся привести в движение и разгорячить нижнюю часть сердца приводит в движение силу вожделения…» (2, 299). Некоторые подвижники, не зная этого, начинали хулить молитву Иисусову, другие, принимая производимые такой молитвой страстные ощущения за действие благодати, впадали в душевное сладострастие.

Благодатные действия молитвы Иисусовой

Молодые люди часто стремятся немедленно достичь совершенства. Кончается это, как правило, срывами, тяжелыми потрясениями, глубоким разочарованием, а не редко и гибелью мечтателя. Опытный учитель, поэтому, ведет своего воспитанника, постепенно увеличивая нагрузки, чтобы таким образом последний мог действительно достичь многого. Этот путь является единственно верным в аскетике. Ибо без повседневного труда исполнения заповедей и познания своей немощи и своего недостоинства перед Богом, подвизающийся непременно возгорится исканием в молитве благодатных состояний, и незаметно для себя станет на путь т.н. естественной мистики, самовнушения, получая и соответствующие плоды.

Экстатические состояния нехристианских мистиков, для многих из которых сама идея личного Бога, а тем более признание Христа воскресшего вполне чуждо, ярко свидетельствуют о возможности достижения неблагодатных, однако очень сильных нервно-психических переживаний. Но то, что для языческих мистиков, не знающих о благодати Божией, является искомым и, так сказать, естественным результатом, то для христианского подвижника оказывается ловушкой, обманом, заблуждением — прелестью. Потому свт. Игнатий пишет: «Но если в тебе кроется ожидание благодати, — остерегись: ты в опасном положении! Такое ожидание свидетельствует о скрытном удостоении себя, а удостоение свидетельствует о таящемся самомнении, в котором гордость. За гордостью удобно последует, к ней удобно прилепляется прелесть… Прелесть существует уже в самомнении, существует в удостоении себя, в самом ожидании благодати… От ложных понятий являются ложные ощущения. Из ложных понятий и ощущений составляется самообольщение. К действию самообольщения присоединяется обольстительное действие демонов» (2, 321).

Он предупреждает:»Не ищи в молитве наслаждений, они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже самообольщение. Ищи, чтобы ожило твое мертвое, окаменевшее сердце, чтобы оно раскрылось для ощущения греховности своей, своего падения, своего ничтожества, чтобы оно увидело их, созналось в них с самоотвержением. Тогда явится в тебе истинный плод молитвы: истинное покаяние» (1,149). «Не устремимся к исканию наслаждений при молитве нашей!» (1,164). «Искание само собою уже есть обольщение…» (2, 200). «Воспрещается безрассудное, разгоряченное стремление к открытию в себе благодатной сердечной молитвы; воспрещается это стремление потому, что причина его — неведение или недостаточное знание и гордостное признание себя способным к благодатной молитве и достойным ее» (2, 272).

Напротив, у Странника на пространстве всех его рассказов слышится активное искание сердечных переживаний благодатных плодов молитвы. Он с воодушевлением говорит, что Отцы «ободрительно уверяют, как доступно и легко можно достигнуть сих сладостных внутренних ощущений в молитве; и сколь они вожделенны, как-то: сладость…теплота… восторг, радость…» и т.д. (269-270). Странник не сомневается, что все его ощущения сладости, света и проч. (105) от Бога. И он живет ими, с упоением говорит о них своим собеседникам: «Иногда сердечная сладостная теплота разливалась по всему составу моему и я умиленно чувствовал при себе везде присутствие Божие. Иногда ощущал внутри себя величайшую радость от призывания имени Иисуса Христа, и познавал, что значит сказанное им: царствие Божие внутрь вас есть» (52).

Но древо узнается по плодам. И те выводы, которые делает Странник, испытав «сладостную теплоту», лучше всего говорят об источнике и природе этих переживаний. Вот что он рассказывает: «Испытывая таковые и подобные сим насладительные утешения, я заметил, что последствия сердечной молитвы открываются в трех видах: в духе, в чувствах и откровениях; в духе, например, сладость любви Божией, внутренний покой, восхищение ума, чистота мыслей, сладостное памятование Бога, в чувствах приятное растепливание сердца, наполнение сладостию всех членов, радостное кипение в сердце, легкость и бодрость, приятность жизни, нечувствительность к болезням и скорбям. В откровениях просветление разума, понятие священного писания, познавание словес твари, отрешение от сует и познание сладости внутренней жизни, уверение в близости Божией и любви его к нам» (52) (подчеркнуто нами — А.О.).

В качестве своего рода самоубеждения Странник приводит слова св. Григория Синаита: «сердечное действие не может быть прелестным» (281), но умалчивает об учении этого святого о прелести. А свт. Игнатий цитирует следующие его слова: «Обычно уму, особенно в людях легкомысленных, преждевременно стремиться к усвоению себе высоких молитвенных состояний… И потому должно тщательно рассматривать себя, чтоб не искать преждевременно того, что приходит в свое время, и чтоб не отвергнуть того, что подается в руки, направившись к исканию другого. Свойственно уму представлять себе мечтанием высокие состояния молитвы, которых он еще не достиг, и извращать их в своей мечте или в своем мнении». Свт. Игнатий делает вывод: «Прелесть в большей или меньшей степени есть необходимое логичное последствие неправильного молитвенного подвига» (1,268).

Обращает на себя внимание, что все три вида последствий сердечной молитвы пронизаны у Странника одним — сладостью. И ни в одном из них нет даже упоминания о том, что является первым, главным и неизменным свойством молитвы на всех этапах духовной жизни: «Святые отцы Восточной Церкви, —пишетсвт. Игнатий,— особенно пустынножители, когда достигали высоты духовных упражнений, тогда все эти упражнения сливались в них в одно покаяние. Покаяние обнимало всю жизнь их, всю деятельность их: оно было последствием зрения греха своего» (II,125-126). И продолжает: «Зрение греха своего и рожденное им покаяние суть делания, не имеющие окончания на земле» (2,127).

Святитель приводит оценку истинными подвижниками своих подвигов: «Подвижник только что начнет исполнять их, как и увидит, что исполняет их весьма недостаточно, нечисто… Усиленная деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточность его добрых дел, множество его уклонений и побуждений, несчастное состояние его падшего естества… Исполнение им заповедей он признает искажением и осквернением их» (I,308-309). Поэтому святые, — говорит он, — «омывали свои добродетели, как бы грехи, потоками слез» (II,403).

Напротив, находящиеся в прелести «тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят. Разгоряченная… мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют ни малейшего понятия. Эта мечтательность признана ими благодатию» (IV,498).

Странник, благодаря употребляемой им практике молитвы, с поразительной скоростью достигает желаемой цели. «Недели через три… я начал чувствовать… что как-то насладительно кипело в сердце… и я прелагался в восторг. Иногда чувствовалась пламенная любовь к Иисусу Христу….» (50-51). С подобной же молниеносностью — менее чем через неделю — того же достиг и слепой, начавший действовать по указанному Странником способу. «Дней через пять он начал чувствовать сильную теплоту и… по временам он начал видеть свет… иногда представлялось ему, когда он входил в сердце, что как бы сильный пламень зажженной свечи вспыхивал сладостно внутри сердца и выбрасываясь через горло наружу, освещал его; и он при сем пламени мог видеть даже и отдаленные вещи» (105).

Потому свт. Игнатий писал: «Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения: они соделались не только чуждыми Бога, но и исступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг… Этот род прелести — ужасен: он одинаково душепагубен как и первый, но менее явен; он редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, но растлевает решительно и ум и сердце. По производимому им состоянию ума Отцы назвали его мнением» (1, 247).

Однажды доверие благодатности своих переживаний и силе своей молитвы едва не окончилось для Странника трагически. Он в марте, когда еще снег и холод, провалился в ручей по пояс, но пошел к литургии, и, причастившись, выпросил разрешение у сторожа переночевать в нетопленной сторожке. «Весь оный день я был в несказанной радости и сладости сердечной; лежал на палатях в сей нетопленной сторожке, как будто покоясь на лоне Авраамовом: молитва действовала сильно. Любовь к Иисусу Христу и Матери Божией как сладостные волны клубились в сердце и как бы погружали душу в утешительный восторг … Поутру хотел встать, но вижу, что не могу и пошевелить ногами; совсем отнялись и расслабли как плети» (65).

Сновидения

Немаловажным в понимании духовного состояния Странника является его отношение к сновидениям. Он сообщает о том, что «изредка видывал во сне и покойного старца моего, который многое толковал мне» (34) в Добротолюбии, наставлял его и даже делал пометки углем на полях книги (48-50,63,70). Все эти сонные видения Странник принимает без какого-либо сомнения и прямо следует полученным в них откровениям: «Сей случай уверил меня в истине сновидения и в богоугодности блаженной памяти старца моего. Вот я и принялся читать Добротолюбие по тому самому порядку, который указал мне старец» (50) во сне.

Святоотеческое отношение к сновидениям хорошо известно. Свт. Игнатий, приводя высказывания Отцов, цитирует, в частности, очень яркие слова преп. Иоанна Лествичника: «Верующий снам подобен гонящемуся за своею тенью и покушавшемуся поймать ее» (5, 348). Сам Святитель заключает свои рассуждения: «Нам надо знать и знать, что в нашем состоянии, еще не обновленном благодатью, мы не способны видеть иных сновидений, кроме составляемых бредом души и наветом демонов» (5, 347).

Наставления старца

Странник, по собственному признанию, в начале своего духовного пути ничего кроме Библии не читал и о молитве, естественно, имел самое поверхностное представление. Поиски ответа на вопрос о непрестанной молитве привели его к встрече со старцем-схимником, рекомендации которого и определили всю дальнейшую духовную жизнь Странника. Поэтому очень важно сопоставить их с учением по тем же вопросам свт. Игнатия.

Источники

У преп. Исаак Сирина есть такие слова: «Не следует тому, кто передает знание ученикам, с самого начала подводить их к совершенному знанию предмета, не научив их прежде как следует буквам алфавита и чтению по складам. Также очень плохо, когда высокое предлагается прежде, чем проработано низкое» (Слово 44. § 5).

С чего же начинает старец наставление 20-летнему еще ничего непонимающему в духовной жизни молодому человеку, горящему жаждой приобрести непрестанную молитвву? Прежде всего, это поучения из Добротолюбия преподобных Симеона Нового Богослова, Григория Синаита, Каллиста и Игнатия Ксанфопулов, Никифора, то есть тех Отцов, наставления которых давались совсем не новоначальным в современном смысле этого слова. Свт. Игнатий предупреждал: «Делателю Иисусовой молитвы весьма полезно прочитать Примечания (Предисловия) схимонаха поляномерульского Василия, на книги святых: Григория Синаита, Исихия Иерусалимского, Филофея Синайского и Нила Сорского. По прочтении сих примечаний чтение всего Добротолюбия делается более ясным и полезным. При чтении Отцов не должно упускать из виду и того, что меры новоначального их времен суть уже меры весьма преуспевшего в наше время. Применение Отеческих наставлений к себе, к своей деятельности, должно быть совершаемо с большою осмотрительностью» (5,117). Свт. Игнатий приводит слова св. Григория Синаита: «…всякий, проходящий излишне усиленный подвиг молитвы от слышания или учения, погибает, как не стяжавший руководителя» (2, 277), т.е. не нашедший истинного руководителя. Не в этом ли и была главная причина того духовного пути, по которому пошел Странник?

Молитва и добродетели (заповеди)

Основная мысль наставлений старца такова: «Стяжи матерь и произведет тебе чад, говорит св. Сирин, научись приобрести первую (во-первых — А.О.) молитву и удобно исполнишь все добродетели» (21-22). Но у Исаака Сирина в данном случае мысль совсем не о молитве, а о законе последовательности в приобретении добродетелей (см. Исаак Сирин. Слово 72), об опасности нарушения которого предупреждал свт. Игнатий: «Опасно преждевременное получение наслаждения Божественною благодатью! Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, не наученного немощи своей» (I,532). Как видим, схимник по-своему трактует святого Исаака. Причина этого очевидна — он, как и Странник, весь поглощен идеей непрестанной молитвы, в ней одной он видит сущность христианского подвига и цель жизни. В то же время о самом важном — о нравственных и духовных условиях ее совершения он, практически, ничего не говорит.

Однако вся святоотеческая мысль, на которой настаивает и свт. Игнатий, утверждает, что задачей христианской жизни является приобретение смирения через исполнение заповедей Христовых и покаяние в случае их нарушения. Все другое является не более, как средством к достижению этой цели. И молитва, в том числе, есть только одна из основных заповедей, одно из важных средств спасения, но сама по себе недостаточное без исполнения других заповедей. Потому любая подмена этой святой цели какими бы то ни было средствами есть духовное самоубийство. «Сущность подвига, — подчеркивает свт. Игнатий, — заключается в исполнении заповедей» (1,526), то есть всего заповеданного Господом, а не одной только молитвы. Эта мысль красной нитью проходит через все творения всех святых Отцов. Потому свт. Игнатий, напоминая слова Христовы, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14,21), говорит: «Исполнение заповедей Спасителя —— единственный признак любви к Богу, принимаемой Спасителем» (2, 67-68).

Схимники же в «Рассказах» все дело христианской жизни сводят, по-существу, к одной лишь молитве. Другие заповеди в поле зрения старцев, фактически, не присутствуют. Все их внимание обращено на «частость» молитвы. И приводимые ими высказывания Отцов даются исключительно в этом ключе без учета контекста[3], что часто радикально искажает их смысл. «Многие о деле молитвы, — научает один из них, — рассуждают совсем превратно, думая, что приуготовительные средства и подвиги производят молитву, а не молитва рождает подвиги и все добродетели» (20-21). Но эта мысль старца расходится с учением Отцов. Свт. Игнатий пишет: «Особенное попечение, попечение самое тщательное, должно быть принято о благоустроении нравственности сообразно учению Евангелия. Опыт не замедлит открыть у молящегося теснейшую связь между заповедями Евангелия и молитвой Иисусовой. Эти заповеди служат для этой молитвы тем, чем служит елей для горящего светильника; без елея светильник… гаснет, разливая вокруг себя дым зловонный» (1, 225-226).

«Как цвет и плод произрастает на стебле или дереве, которые сами прежде должны быть посеяны и вырасти, так и молитва произрастает на других добродетелях, иначе не может явиться, как на них» (1, 261-262). «А как молитва заимствует свою силу из всех прочих добродетелей и из всего учения Христова: то монахи прилагают особенное тщание к исполнению евангельских заповедей» (1,458).

«…говорит преподобный Макарий Великий: «Кто принуждает себя исключительно и всеусильно к молитве, но не трудится о приобретении смирения, любви, кротости и всего сонма прочих добродетелей, не внедряет их в себя насильно, тот может достигнуть только до того, что иногда, по прошению его, касается его Божественная благодать… Если же получивший не приобучит себя к прочим добродетелям, упомянутым нами, и не стяжет навыка в них, то или лишается полученной благодати или, вознесшись, ниспадает в гордость, или… не преуспевает более и не растет» (1, 289).

Непрестанная молитва

Поэтому, естественно, вызывает недоумение, что схимник преподносит молитву Иисусову как единственное и самодостаточное условие познания Бога и получения от Него всех даров. Старец прямо поддерживает юношу в его восторженном стремлении овладеть непрестанной молитвой, ощутить сладостные переживания в ней. Он наставляет: «Токмо частость или непрестанность молитвы (как бы она ни произносилась вначале) есть единственное мощное средство как совершенства внутренней молитвы, так и спасения души»(246). «Если бы человек неупустительно выполнил одну сию заповедь Божию о непрестанной молитве, то в одной он исполнил бы все заповеди» (252). Святые Отцы учат иначе.

Свт. Игнатий приводит следующий случай из Алфавитного патерика: «Брат сказал преп. Сисою Великому: «Вижу, что во мне пребывает непрестанная память Божия». Преподобный отвечал: «Это не велико, что мысль твоя при Боге: велико увидеть себя ниже всей твари». И Святитель делает следующий вывод: «Основание молитвы —— глубочайшее смирение. Молитва есть вопль и плач смирения. При недостатке смирения молитвенный подвиг делается удобопреклонным к самообольщению и к бесовской прелести» (1, 310). Благодатное же смирение приобретается только одним путем: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи» (IV,9), — цитирует свт. Игнатий преп. Симеона Нового Богослова.

А вот что свт. Игнатий пишет о частости молитвы: «Только совершенным христианам свойственно молиться без гнева и размышления (1 Тим,2,8), то есть в глубоком мире, в чистейшей любви к ближнему, без малейшего памятозлобия к ближнему и осуждения его, без развлечения посторонними помыслами и мечтаниями (без размышления)… Очевидно, что непрестанная молитва не может быть достоянием новоначального инока; но, чтоб сделаться способным в свое время к непрестанной молитве, он должен приучиться к частой молитве» (5,112).

Поэтому Святитель считает, что «для занятия ею (умной, сердечной молитвой — А.О.) приличествует возраст зрелый, при котором уже естественно укрощаются в человеке порывы. Не отвергается юность, когда имеет качество зрелости, в особенности, когда имеет руководителя» (2, 216).

Но приобрести зрелость Странник не имел еще времени, а должного руководителя, как видим, он не встретил. Поэтому слышим от Странника: «Наконец, через непродолжительное время почувствовал, что молитва сама собою начала как-то переходить в сердце, т.е. сердце при обычном своем биении, начало как бы выговаривать внутри себя молитвенные слова за каждым своим ударом, например: 1)Господи, 2)Иисусе, 3) Христе, и проч. Я перестал устами говорить молитву и начал с прилежанием слушать как говорит сердце…. Потом начал … в мыслях такую любовь к Иисусу Христу, что казалось, если бы Его увидел, то так и кинулся бы к ногам Его…» (33). По словам Странника, он «иногда входил весь сам в себя и ясно видел все мои внутренности, удивляясь премудрому составу человеческого тела» (107).

Техника молитвы