История медицины своим существованием обязана источникам. Они бывают естественные (физические, химические, биологические и др.) и общественные (исторические, философские и др.). Исторические источники подразделяются на первоисточники и вторичные источники.

Согласно классификации, предложенной в 40-х годах ХХ века проф. М.Н.Тихомировым, уточненной проф. А.П.Пронштейном все исторические источники делятся на 7 основных групп: письменные, вещественные, этнографические, устные (фольклорные), лингвистические, кинофотодокументы, фонодокументы.

Письменные источники – это памятники прошлого, содержание которых передано с помощью графических знаков, то есть это рукописный или печатный документ, выполненный на бумаге, папирусе.

Вещественные источники разнообразны по форме. Основную их часть составляют археологические памятники, которые важны для изучения дописьменного периода. К вещественным источникам относится и палеоантропологический материал.

Этнографические источники – это явления культурной и общественной жизни, унаследованные человечеством от предшествующих эпох, сохраненные памятью и продолжающие в новой форме существование настоящее время. Это суеверия, верования, обряды, обычаи, поверья.

Устный (фольклорный) источник – это, созданный народом и характеризующийся устной формой передачи, образ реальной действительности. Данный источник не содержит точных сведений о лицах, фактах, времени событий.

Лингвистические источники – это отображение в речевой форме реальной исторической действительности.

Кинофотодокументы – это источники, появление которых было обусловлено развитием фотографии и кинематографии.

Фонодокументы отображают звуковую сторону исторического факта и представляют собой фонограмму, сделанную в момент события.

Переходную группу источников, стоящих на грани вещественных и письменных составляют произведения малых форм изобразительного искусства — это монеты, медали, марки, открытки и др., представляющие собой предмет изучения таких вспомогательных исторических наук, как нумизматика, филателия, филокартия и др.

Филателия – наука о знаках почтовой оплаты и их коллекционировании. Тема медицины может быть представлена разделами «Выдающиеся деятели», «Лекарственные растения» и др.

Филумения – собирание спичечных этикеток. Этот вид коллекционирования возник в 30-е годы ХIХ века.

Филокартия — коллекционирование открыток. Большое количество открыток посвящено выдающимся деятелям медицины.

Экслибрис – по латыни означает «из книг». В экслибрисах медицинских работников отражена медицинская символика и атрибутика.

Нумизматика – наука о монетах. Нумизматическими экспонатами являются также медали и жетоны.

Бонистика – это вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением бумажных денежных знаков. Более 40 врачей мира удостоены чести быть изображенными на деньгах, в основном, за политические заслуги.

Фалеристика – коллекционирование значков. Сейчас каждый международный съезд, конгресс, симпозиум, юбилей учреждения сопровождается выпуском значка.

Таким образом, история медицины как наука и предмет преподавания имеет большое значение для воспитания будущего врача, формирования его научного мышления и этики, расширения общекультурного и медицинского кругозора, позволяет благодаря источникам составить представление о медицине как науке, складывающейся в результате общественного развития.

Иллюстративный материал

Первичные источники Вторичные источники

Эмблема — условное изображение какого-либо понятия, идеи в рисунке и пластике. От символа эмблема отличается тем, что смысл ее иносказания установлен и не подлежит толкованиям. Эмблемы должны быть ясны и просты, зритель должен видеть в них то, что ему хотели сказать.

медицинские эмблемы делятся на общие и частные.

К общим медицинским эмблемам относятся:

1. просто змея;

2. змея, обвивающая посох (посох Асклепия-Эскулапа);

3. змея, обвивающая чашу;

4. змея, обвивающая треножник Аполлона;

5. змея, обвивающая омфалос (Дельфийский пуп);

6. две змеи, обвивающие посох (жезл Гермеса-Меркурия);

7. змея (или две змеи), обвивающая свечу (или светильник);

8. змея, обвивающая зеркало;

9. анк Импотеха;

10. яйцо;

11. горящий факел или горящая свеча;

12. светильник;

13. петух;

14. сердце на ладони и др.

К частным медицинским эмблемам относятся:

1. изображение ландыша;

2. флорентийского младенца;

3. уринария;

3. клистира;

4. рука, ощупывающая пульс-эмблема терапевтического профиля;

5. пентаграммы, некоторых хирургических инструментов (скальпеля, ножниц и др.);

6. капля крови — эмблема хирургического профиля;

7. ступки, ступки с пестиком — эмблемы фармации, эмблемы медицинских обществ;

8. военно-медицинские эмблемы и др.

Происхождение эмблем

Посох Асклепия— известный медицинский символ. Он изображается в виде суковатой палки, вокруг которой обвита змея головой вверх. Эта эмблема возникла в Древней Греции, примерно в VIII веке до н.э.

По преданиям, покровитель медицины Асклепий (в римской мифологии —Эскулап), имевший божественное происхождение, был искуснейшим врачом и мог даже воскрешать мертвых. Однажды его пригласили во дворец критского царя — Миноса, чтобы воскресить его мертвого сына. Асклепий шел, опираясь на посох, вокруг которого обвилась змея. Он испугался и убил ее, но вдруг появилась вторая змея, несущая во рту какое-то растение. Этой травой она воскресила убитую. Асклепий понял, что это растение — целебное, собрал его и воскресил сына царя.

Чаша со змеей— наиболее известный медицинский символ. Впервые ее изображения стали появляться примерно в 800-600 годах до н.э. Изначально чаша и змея были атрибутами Гигеи — дочери Эскулапа, которая держала их в разных руках.

В последующем эта эмблема была забыта на долгое время. И лишь в XVI веке, по предложению Парацельса, чаша со змеей стала медицинским символом. По различным предположениям, змея — символ мудрости, знания и бессмертия, а также целебных свойств ее яда, который широко использовался в медицине того времени. А чаша — это сосуд для их хранения.

Кадуцей — жезл греческого посланника богов Гермеса (в мифах Древнего Рима — Меркурия). Он изображается в виде посоха с крыльями, обвитого двумя змеями. Змеи — символ взаимодействия и равновесия противоположностей. В Древнем Риме кадуцей также символизировал добродетель и тайну.

Долгое время его использовали как знак, который защищает коммерческую или политическую переписку. Сейчас он является эмблемой коммерции и медицины.

Красный крест

В 1859 году подданный Швейцарии, Анри Дюнан путешествовал по Италии, где был свидетелем битвы у Сольферино. Медицинские службы армии не справлялись со своими обязанностями, так как у них не было отличительной эмблемы, которую можно опознать во время сражения. В результате, после битвы несколько тысяч раненых солдат были оставлены на поле боя без помощи.

В 1863 году на Международной конференции в Женеве был утвержден символ красного креста на белом фоне, как отличительного знака помощи раненым военным. Год спустя он был признан отличительным знаком медицинской службы вооруженных сил.

Звезда жизни изображается в виде синей снежинки. Этот знак появился в США, где его называют «Star of life». Звезда жизни — эмблема скорой медицинской помощи, контролируемой Американской медицинской ассоциацией и Департаментом здравоохранения, образования и социальной помощи США. Это наиболее «молодой» медицинский символ, он используется лишь с 1 февраля 1977 года.

Каждый луч звезды жизни обозначает отдельную функцию экстренной медицинской службы: обнаружение, оповещение, отклик, оказание помощи на месте, помощь во время транспортировки, транспорт для последующей помощи. В ее центре обычно изображают посох Асклепия.

Вековое дерево

Эмблемой геронтологии служит изображение векового дерева. Не исключено, что прообразом этой эмблемой является платан Гиппократа — вековое дерево, растущее на острове Кос, где жил Гиппократ. Эмблема ортопедии и травматологии — надломленное молодое деревце, подвязанное к столбику.

Анк Имхотепа

Древнеегипетского бога врачевания Имхотепа (приходящий с миром) изображали с крестообразной петлей в руках — так называемым анком Имхотепа. Этот символ обозначал благополучие, жизнь и здоровье. Позднее он был известен под названием «таукрест» (изображение греческой буквы «тау» использовали в качестве амулета).

Интерес к медицине, и в частности к её истории, непрерывно растёт. А символы и эмблемы медицины издревле играли обобщающую и направляющую роль. Выражая смысл того или иного вида врачебной деятельности, они играли роль знамен, под которыми собирались единомышленники, т.е. роль объединяющую, мобилизующую, привлекающую в свои ряды и одновременно определяющую известные нормы поведения медицинских работников. Общеисторическое значение символов и эмблем велико и потому, что они показывают тесную связь медицины с общей историей и культурой народов. Народ без прошлого не имеет будущего. Чем лучше мы представляем себе содержание той культурной эстафеты, которую приняли от прошлых поколений, тем ценнее, значимее становится для нас наша собственная жизнь, тем полнее мы понимаем свою ответственность за то, что передадим будущим поколениям. Без этого наша жизнь не имела бы ни цели, ни смысла. История культуры человечества течёт подобно реке, то, разливаясь на отдельные рукава, то, вновь сливаясь воедино, непрерывно питаясь водами бесчисленных притоков.

Глава 2. Врачевание в странах Древнего Востока

Древний Восток явился колыбелью всемирной истории человеческих цивилизаций, классовых обществ и государств. Здесь ранее, чем где-либо на земном шаре, совершился переход от первобытно-общинного строя к раннему рабовладению.

Впервые классовое расслоение общества произошло в Египте и Шумере (IV тысячелетие до н. э.). В других регионах земного шара этот процесс развился в более поздние сроки: в Индии – в середине III тысячелетия до н. э., в Китае – II тысячелетии до н. э., у народов Восточного Средиземноморья – III-II тысячелетиях до н. э., в Западной и Центральной Европе – I тысячелетии до н. э., в Америке – в I тысячелетии н. э.

Развитие эмпирических знаний (которые включают и врачевание) в странах древнего мира, с одной стороны, имело общие черты, а с другой – в каждом регионе земного шара были свои характерные особенности, связанные с историческим и культурным развитием данного региона.

Среди общих черт развития врачевания в рабовладельческих государствах древнего мира основными являются следующие:

– изобретение письменности (с IV тысячелетия до н. э.) и создание (с конца III тысячелетия до н. э.) первых текстов медицинского содержания (схемы) 3 и 4);

– формирование двух направлений врачевания: эмпирического врачевания, основанного на практическом опыте народа, и культового (теургического), основанного на религиозных верованиях;

– развитие представлений о происхождении болезней (связанных с природой, морально-этических, религиозно-мистических);

– подготовка врачевателей (семейная традиция, обучение в общих школах при храмах);

– создание древнейших санитарно-технических сооружений; развитие гигиенических навыков;

– развитие классового подхода к врачеванию;

– формирование основ врачебной этики;

– развитие взаимных влияний и преемственности в области врачевания между различными древними цивилизациями.

Врачевание в древней Месопотамии (Шумер, Вавилония, Ассирия)

История

Плодородная долина нижнего Евфрата в Передней Азии (так же, как, и долина р. Нил в Египте) была родиной древнейших человеческих цивилизаций. Первые крупные поселки в Передней Азии (Иерихон в Палестине, Чатал-хююк в Малой Азии, Амук в Сирии и т. д.) появились уже в VIII-VI тысячелетиях до н. э. Однако в цивилизации они не развились и погибли, так и не став государствами.

Древнейшие города-государства шумеров (Эриду, Урук, Лагаш, Ур, Ниппур и др.) сформировались в нижней долине Евфрата на рубеже IV и III тысячелетий до н. э. (рис. 7).

С начала II тысячелетия до н. э., после возвышения г. Вавилон в Нижней Месопотамии, началась история Вавилонского, царства, которое с небольшими перерывами существовало в течение 15 столетий.(XX-XVI вв. до н. э. – старовавилонский период, XVI-XII вв. до н. э. – средневавилонский, или касситский, период и XI-VI вв. до н. э.- нововавилонский период). В 538 г. Вавилонское царство было захвачено персами и прекратило свое существование.

В верхней Месопотамии с XV по VII в. до н. э. существовала другая великая держава Месопотамии – Ассирийское царство, уничтоженное в 614-605 гг. до н. э. в результате нашествия мидян.

Источники по истории и врачеванию

Об истории и врачевании древней Месопотамии свидетельствуют подлинные тексты того времени, выполненные клинописью на глиняных табличках, предметах из глины, камне, металле (табл. 5), а также данные археологических исследований и свидетельства историков (Геродот, Берос) и ученых различных эпох.

Термин «Месопотамия» (греч. Междуречье, или Двуречье) введен греческим историком Геродотом из Галикарнаса (Herodotos, ок. 484-425 гг. до н. э.), который посетил страны бассейна Тигра и Евфрата в середине V в. до н. э.

Врачевание в Шумере (III тысячелетие до н. э.)

История

С глубокой древности, земли Месопотамии населяли два народа: шумеры, которые занимали Южное Двуречье и около 3000 г. до н. э. создали первые в Месопотамии, города-государства, и их северные соседи – племена восточных семитов, которые со второй половины III тысячелетия до н. э. стали называться аккадцами (по названию главного их поселения – г. Аккаде). Расцвет шумеро-аккадской культуры приходится на вторую половину III тысячелетия до н. э.

Территория Шумера составляла не более 15 тысяч квадратных километров. Население страны даже в эпоху расцвета не превышало одного миллиона человек (и по тем временам было достаточно многочисленным). Шумеры знали гончарное мастерство, обжигали черепицу и кирпич, сооружали городские стены и храмы, прокладывали каналы и орошали поля, пряли и ткали, строили колесницы и корабли, ковали из меди и бронзы, создавали шедевры ювелирного искусства, сочиняли музыку и слагали стихи. Они заложили первые основы арифметики, геометрии и астрономии, научились исчислять время и создали первую в истории человечества письменность – клинопись.

В период формирования клинописи население Месопотамии говорило на двух языках: шумерском и восточно-семитском (аккадском). Древнейшие месопотамские тексты (2900-2500 гг. до н. э.) почти без исключения написаны на шумерском языке. К концу III – началу II тысячелетия до н. э. шумерский язык стал «мертвым» языком ученых текстов, однако его не прекращали изучать до I в. н. э.

Создание письменности обусловило появление школ, которые в Шумере были светскими. Они назывались «домами табличек» – э-дубба (аккад. e-dub-da). Сведений о преподавании медицинских знаний в шумерских школах в настоящее время не имеется.

Развитие медицинских знаний

При археологических раскопках одного из древнейших шумерских городов – Ниппура (в 160 км от современного Багдада) в 1889 г. была найдена клинописная табличка, содержащая 15 рецептов. Ее текст записан на шумерском языке в конце III тысячелетия до н. э. Таким образом, это древнейший из дошедших до нас текстов медицинского содержания и одновременно древнейшая «фармакопея» в истории человечества.

Анализ текста этой таблички показал, что врачеватели Шумера использовали в своей практике лекарственные средства прежде всего растительного происхождения: горчицу, пихту, сосну, тимьян, плоды сливового дерева, груши, фиги, иву, растение леканору («манна») и т. д. В состав лекарств включались нефть, природная асфальтовая смола, поваренная соль (т. е. средства минерального происхождения), а также продукты животного мира: молоко, внутренние органы водяных змей, панцирь черепахи, шерсть и т. п.

Шумерский врачеватель, составивший табличку из Ниппура, в своей практике исходил из эмпирического опыта – в ней нет ни единого слова о богах или демонах; она не содержит заклинаний или заговоров, которые встречаются в медицинских текстах древней Месопотамии более позднего периода. Табличка имела практическое применение при составлении лекарственных средств. Текст ее предельно лаконичен. Например:

Рецепт 12. Просеять и тщательно перемешать растолченный панцирь черепахи, побеги растения нага (из него добывают соду), соль [и] горчицу; омыть [больное место] крепким пивом [и] горячей водой; растереть [больное место] этим [приготовленным составом], после чего натереть растительным маслом [и] обложить растертыми в порошок иглами пихты.

К сожалению, табличка не содержит указаний, при каких недугах эти лекарства должны были применяться. Сведущий врачеватель, по всей вероятности, знал это, тем более что в тот период истории Месопотамии значительный объем знаний продолжал передаваться устно; записывались лишь конкретные, точные сведения, возрастающий объем которых человеческая память уже не могла удержать.

Одна из месопотамских табличек сохранила оттиск печати шумерского врачевателя Урлугаль-эдинне, жившего в г. Лагаш в XXIV в. до н. э. На ней изображены инструменты для врачевания и сосуды для лекарств (рис. 8).

Печать в древнем Шумере имел каждый свободный человек. Она представляла собой маленький резной цилиндрик из камня с отверстием по продольной оси, через которое продевался шнурок. Носилась она на шее и всегда имелась при себе. При составлении важных документов печать прокатывалась по влажной глиняной табличке и выполняла в древнем Шумере функции появившейся позднее подписи.

В Шумере издавна выработались строгие гигиенические традиции, основанные на коллективном опыте народа: не пить воды из нечистой посуды, не простирать к богам немытые руки, ограничивать себя в определенного рода пище и т. п. Самые строгие требования предъявлялись к жрецу: перед статуей бога шумерский жрец должен был появляться тщательно вымытым и начисто выбритым с головы до пят (одной из причин этого обычая было предупреждение вшивости, т. е. педикулеза).

Таким образом, дошедшие до нас тексты свидетельствуют о том, что врачевание в тот период (конец III тысячелетия до н. э., Шумер) развивалось не в связи с магией и религией, которые к тому времени еще недостаточно оформились, а вырастало из практического опыта и повседневной деятельности человека – период раннего рабовладения был по преимуществу временем накопления эмпирических знаний в области врачевания.

Достижения шумеров (их арифметика и геометрия, врачевание и сельское хозяйство, литература и искусство) послужили основой для дальнейшего развития знаний у народов Вавилонии, Ассирии и других государств региона.

Врачевание в Вавилонии и Ассирии (II тысячелетие – середина I тысячелетия до н. э.)

История

Вавилонское царство достигло наивысшего расцвета и могущества в старовавилонский период во времена Хаммурапи (1792-1750 гг. до н. э.) – одного из наиболее выдающихся правителей древности, который объединил под своей властью разрозненные земли Двуречья и создал могущественное государство, включавшее всю Нижнюю и большую часть Верхней Месопотамии.

Система знаний древних вавилонян (как и других народов древней Месопотамии) определялась прежде всего практической необходимостью. Они достигли больших успехов в сельском хозяйстве и гончарном деле, в изготовлении тканей и получении металлов, в становлении права и развитии архитектуры, языкознания, математики, астрономии, врачевания. Математические методы вавилонян, уходящие корнями в Шумер, выдерживали сравнение с достижениями всех других современных им цивилизаций в течение трех тысячелетий, т. е. вплоть до эпохи эллинизма. Весь мир пользуется сегодня их делением круга на градусы? минуты и секунды. Солнечные часы и деление суток на 12 частей, предложенные вавилонянами, впоследствии были заимствованы греками. Неслучайно наши часы имеют 12 цифр на циферблате, а год состоит из 12 месяцев. Все это результат астрономических наблюдений шумеров, а затем – вавилонян, которые в середине I тысячелетия до н. э. ввели математические методы в астрономию (одно из основных достижений месопотамской науки) и точно определили продолжительность лунного месяца и солнечного года, время весеннего и осеннего равноденствия.

Вавилоняне считали, что земная жизнь является отражением небесной и воспринимали все явления общественной жизни и здоровье человека в единстве со всем окружающим миром, т. е. Вселенной.

Могущественным соседом Вавилонии было Ассирийское царство. Его первоначальной столицей был г. Ашшур. Во времена династии Саргонидов (конец VIII-VII вв. до н. э.) столицей царства стал г. Ниневия. Наивысшего могущества Ассирия достигла при Ашшурбанапале (ок. 668-626 гг. до н. э.), завоевательные походы которого значительно расширили границы царства.

Сам Ашшурбанапал в следующих словах описывал свои завоевания:

«Царь Аравии Уайте попал ко мне в плен. Вознеся свою руку, которую я привык поднимать для покорения своих врагов, и взяв в нее по приказу бога Ашшура и богини Нинлилы свой кривой нож, я располосовал ему лицо, приказал надеть на него узду, посадил его на собачий ремень и держал его в клетке у восточных ворот, имя которым „Ворота шествий народов“.

„Оставшееся население я перебил. Разрубленным мясом их тел я накормил собак, свиней, волков, стервятников, птиц небесных и рыб в пресноводном море“.

В то же время этот жестокий царь создал самое большое в тогдашнем мире царское хранилище клинописных текстов (так называемая „библиотека“ Ашшурбанапала). По велению царя клинописные таблички переписывались во всех подвластных ему территориях и свозились в Ниневию. Таким образом, в оригиналах и копиях была собрана почти вся шумерская и аккадская литература: тексты по философии, религии, математике, астрономии, деловая переписка, гадания и т. д. Некоторая часть табличек этого собрания посвящена описанию болезней и методов их лечения (рис. 9).

Умение писать сделало Ашшурбанапала „самым выдающимся из писцом“, и он намеренно подчеркнул в одной из своих табличек: „Из предшествующих мне царей никто не овладел этим искусством“.

Два столетия спустя, когда мидийские завоеватели сравняли с землей Ниневию, под ее руинами погибло, и царское собрание клинописных текстов, открытое археологами лишь в конце прошлого столетия.

На протяжении веков в культуре и качественно-научных знаниях Ассирия поддерживалась в основном вавилонских традиций. Это позволяет говорить о вавилоно-ассирийской культуре (и врачевании) как о едином целом.

Мифология и врачевание

Древние вавилоняне приняли верования шумеров и пантеон шумерских богов (так же, как полтора тысячелетия спустя древние римляне заимствовали пантеон древнегреческих богов). Они сохранили их функции, но или богам другие имена. По представлениям древних вавилонян, во главе мира стояла верховная триада богов: бог неба Ану, владыка земли и воздуха Энлиль и бог водной стихии Мирового океана) Эа (Эйа).

По преданию, Эа ведал глубинами вод, где, как верили еще шумеры, обитала мудрость. Поэтому Эа почитался так же, как бог мудрости и покровитель врачебного искусства. Тайну знания воды он передавал „знающим воду“ – асу (шум. a-zu, аккад. asu). Этим именем в древней Месопотамии называли врачевателей, которых изображали в одежде в виде рыбы (рис. 10). Непременными атрибутами асу были кувшин с водой и курильница с углями – ритуальный сосуд для сжигания благовоний.

Помимо верховной триады богов существовала другая триада: бог Солнца Шамаш, бог Луны Сии и богиня Утренней звезды Иштар.

В народе верили, что изображение Иштар приносит исцеление от болезней. Так, правитель страны Митанни – Душратта (XIV в. до н. э.) отправил статую Иштар Ниневийской в Египет заболевшему фараону Аменхетепу IV (Эхнатону), выражая таким образом свою веру в целительные силы Иштар.

Столь же могущественной считалась и богиня Эрешкигаль, владычица подземного мира – „страны, из которой нет возврата“. Ее супруг – бог Нергал, покоривший Эрешкигаль и ставший также властелином подземного царства, среди прочих своих дел управлял заразными болезнями и лихорадками, которые, как призраки, „выползали“ из-под земли – преисподнего мира. Прямой противоположностью Эрешкигаль была богиня врачевания и исцеления Гула, которая получила свое искусство от верховной триады богов.

Гула в переводе с шумерского означает „Великая“. Под этим именем она упоминается в текстах Месопотамии начиная с XXII в. до н. э. Ее называли также „Великая врачевательница“ или „Оживляющая мертвых Гула“. Считалось, что прикосновением своей чистой руки она возвращает умерших к жизни. Наряду с этим верили, что Гула может насылать и неизлечимые болезни. Культовым животным Гулы была собака, которую часто изображали рядом с ней (рис. 11).

Кроме Гулы покровителями врачевания были Ниназу – „владыка знания воды“ и Нингишзида – „владыка благого дерева“ (дерева жизни). Эмблемой Нингишзиды был посох, обвитый двумя змеями, впоследствии ставший одной из эмблем медицины. Древнейшее изображение такого посоха выполнено на кубке шумерского правителя из г. Лагаш – Гудеа, который жил в XXII в. до н. э. (рис. 12).

Во времена Хаммурапи в связи с возвышением стольного города Вавилона верховным божеством стал его покровитель – Мардук, сын Эа. Мардуку приписывались все положительные качества: от всепобеждающей силы в сражениях до исцеления больных.

Помимо богов мир жителей древнего Двуречья наполняли полубоги, герои, семь мудрецов и семь злых демонов, другие демоны и духи. Некоторые из них считались добрыми, но большинство – злыми, внушавшими страх существами, которые, по мнению древних вавилонян и ассирийцев, постоянно наблюдали за людьми и были виновниками неприятных событий и возникновения болезней.

В целом идеология древней Месопотамии была религиозной и носила обрядово-магический характер. Она освящала существовавшее тогда устройство семьи, общины, государства и собственности и содействовала укреплению царской власти. Ее влияние на развитие эмпирических знаний (и врачевания в том числе) со временем становилось все более ощутимым.

Развитие врачевания

Врачебные знания в древней Месопотамии издавна передавались устно. В старовавилонский период они все чаще стали записываться на глиняных табличках. Сборники табличек подбирались по признакам болезней или по названиям пораженных частей тела. Их совокупность составляла своего рода „руководство“, весьма ценное для врачевателей.

К середине II тысячелетия до н. э. в древней Месопотамии сформировались два основных направления врачевания: асуту (аккад. Asutu – искусство врачевателей) и ашипуту (аккад. asiputu – искусство заклинателей).

Искусством врачевания занимались врачеватели-эмпирики – асу (аккад. asu – знающий воду). Представители другого направления назывались ашипу (аккад. asipu – заклинающий).

Обе традиции сохранялись почти без изменений до второй половины I тысячелетия до н. э., когда в связи с укреплением религиозных верований слились в одну, более близкую к ашипуту – „престижным стало то, что сегодня мы называем ненаучной медицинской спекуляцией“, – отметил известный ассириолог А. Оппенхейм.

Представления о причинах болезней в древней Месопотамии можно подразделить на три основные категории.

1. Связанные с нарушением принятых в общине обрядовых, правовых, моральных и прочих предписаний. Например: „…он приблизился к замужней женщине“ или „…он приблизился к жрице своего бога; в течение 31 дня он выздоровеет и будет жить“.

2. Связанные с явлениями природы и образом жизни. Не следует думать, что болезни у народов древней Месопотамии связывались только со злыми духами. Они объяснялись также употреблением нездоровой пищи, купанием в грязной реке, соприкосновением с грязью и нечистотами.

3. Связанные с религиозными верованиями („рука бога“, „дуновение злого духа“, „объятия Ламашту“ и т. п.).

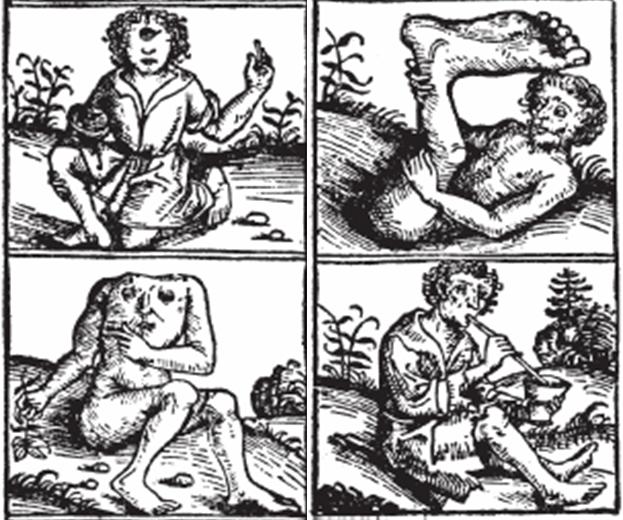

Так, считалось, что демон бури Пазузу насылает головную боль и тошноту, а страшная старуха Ламашту, которая по ночам бродит по городу и бросается на детей, распространяет детскую лихорадку. Ламашту изображали в виде неряшливой старухи с лапами хищной птицы и головой гримасничающего льва (рис. 13). „Защита“ от такого „колдовства“ была вполне адекватной: женщины носили на шее маленькие фигурки демонов или клали их под порог своего дома, для того чтобы отпугивать демонов их же изображением, а заклинатели читали магические тексты, которые имелись в таком множестве, что для их целенаправленного поиска создавались специальные каталоги по разделам „Избавить от чар.“, „Головная боль“, „Болезни горла“, „Избавить от злых духов с помощью мучной воды.“ и т. п.

Врачеватель-асу чаще связывал возникновение болезней с естественными причинами. Заклинатель-ашипу, напротив, – прежде всего со сверхъестественными силами: „рукой“ конкретного бога, демона или призрака, злыми чарами и т. п. Наряду с этим ашипу допускал, что болезни могут возникать и без участия богов или демонов, например в результате лихорадки или „удара“ в голову (описание которого напоминает инсульт).

В то же время нигде – ни в текстах асуту, ни в текстах ашипуту – болезни не связываются с эманацией звезд и астральными культами, которых в глубокой древности в Месопотамии еще не существовало.

Вопреки мнению, долгое время господствовавшему в Европе, никаких письменных свидетельств о развитии астрологии в древней Вавилонии нет, – она стала „важной наукой“ при ассирийском дворе Саргонидов (VII в. до н. э,), превзойдя по значению гадания по внутренним органам (рис. 14). В Вавилонии гадатели не были жрецами, а ступенчатые башни (зиккураты) не были, как недавно еще считали, астрономическими обсерваториями.

Вавилонская математическая астрономия, составившая славу древней месопотамской науки, не была связана с астральными культами, которые распространились в древней Месопотамии в более поздний период ее истории и были характерны не столько для Ближнего Востока, сколько для эллинистического Египта и средневековой Западной Европы, о чем свидетельствует значительное количество астрологических текстов и документов, дошедших до нас от эпохи эллинизма, римского и византийского периодов (О. Нейгебауэр, А. Оппенхейм).

Определив болезнь и ее причину, ашипу до начала лечения делал прогноз. В текстах ашипуту он чаще всего неблагоприятный: „он умрет“, ‹он не выздоровеет» и т. п. Благоприятный прогноз встречается реже: «он будет жить», «он вылечится», «его болезнь уйдет», «он поправится и будет жить». Если прогноз был безнадежен, ашипу (в отличие от асу), удалялся, не начиная врачевания. У ашипу даже были предостережения от лечения: «Этот человек под опасным влиянием, не приближайся к нему». Возможно, это связано с зачатками представлений о заразных болезнях.

Прогнозы асу, как правило, оптимистичны: «он выздоровеет», «его нужно лечить,». Прогноз «он умрет» в текстах асуту встречается редко. Вот пример такого неблагоприятного прогноза:

«Если человек Так страдает от желтухи, что его болезнь дошла до центра глаз, этот человек болей, весь болен, он протянет недолго и умрет».

Если же болезнь была за пределами компетенции асу, он «не протягивал своей руки» (впоследствии это выражение появилось в «Гиппократовом сборнике»).

Врачевание асу было направлено на облегчение конкретных проявлений болезни. Цели его лечения были вполне реальными: «остановить лихорадку и жар», «отвести отеки», «заставить болезнь уйти», «успокоить выступающие сосуды рук и ног» и т. п.

Асу был большим знатоком местной лекарственной флоры и фауны. Он использовал лечебные травы (горчица, тмин), коренья, семена (в частности, около 50 видов зерен), овощи (лук, чеснок, салат-латук, горох, огурцы), листья и плоды деревьев (финики), кедровый бальзам, минеральные средства (квасцы, красный железняк, сера, соли), нефть, продукты животного происхождения (мед, воск, топленое масло, кровь мангуста, рыбий жир, скорлупа мидий, – кожа козла и ягненка), экскременты птиц, овец и т. д.

Названия многих лекарственных средств в клинописных текстах выражены непонятными нам знаками. Возможно, они зашифрованы. Вот почему большинство из них невозможно отождествить с известными сегодня.

Врачеватели сами собирали лекарственные средства, составляли и хранили их, сами варили их на меду, пиве, уксусе, воде или твердом жире. В состав каждого готового лекарства входило несколько компонентов (иногда более 20). Готовые средства при перевязках наносили на полоски из кожи и ткани, втирали с маслом в процессе массажа, использовали при полосканиях и обмываниях, вводили с клизмами, применяли в виде мазей, порошков, пилюль, свечей и тампонов. В отличие от асу главным в ритуале врачевателя ашипу было чтение заклинаний. В хранилище рукописей Ашшурбанапала обнаружено собрание заклинаний и обрядовых действий из 40 табличек под общим названием «Когда в дом больного [заклинатель идет]». Искусство его врачевания лежало в сфере того, что сегодня называется «психотерапией», однако за этим искусством скрывалась другая сторона его деятельности – лекарственное лечение. Так, в одной из табличек говорится:

Если припадки вызваны рукой призрака, привяжи пять лекарств… к полоске из кожи ягненка и оберни его вокруг шеи больного, и он будет чувствовать себя лучше.

Понятно, что пять лекарственных средств, уже проверенных на практике, в сочетании с целебными свойствами самой кожи ягненка не могли не оказать благоприятного действия.

Иногда в процессе обряда врачевания ашипу делал из глины или воска статуэтки, изображавшие больного или «преследовавших» его призраков, с целью отпугнуть или уничтожить их. Важное место в обрядах ашипу занимали магические круги, которые он очерчивал вокруг больного, и магические числа (3 раза, 7 капель и т. п.). Он определял критические дни выздоровления или обострения болезни, которые предсказывал заранее, исходя из предыдущего опыта; и всегда сопровождал свои действия обращением к богам (как правило, Мардуку и На-бу) и добрым духам.

Набор лекарственных средств ашипу был значительно уже, чем врача-эмпирика асу. Однако почти в каждой рекомендации есть указание на использование лекарств. Например: «25 лекарств, чтобы освободить от колдовства» или: «растолки траву шалфей (?) и смешай ее с маслом; трижды скажи заклинание и положи на зуб».

Упомянутое заклинание – «Заговор против зубной боли» – представляет собой высокохудожественное литературное произведение древней Месопотамии и заслуживает того, чтобы привести его полностью:

Когда Ану сотворил небо,

Небеса сотворили землю,

Земля сотворила реки,

Реки сотворили протоки,

5 Протоки сотворили болота,

Болота червя сотворили.

Отправился червь к Шамашу, плача,

Пред богом Эа текут его слезы,

«Что ты выделишь мне в пропитанье?

10 Что ты выделишь мне для сосанья?»

«Спелые фиги

И сок абрикоса».

«На что мне фиги

И сок абрикоса?

15 Среди зубов дозволь поселиться,

Сделай челюсть моим жилищем.

Кровь из зуба сосать я буду,

18-19 Буду глодать я корни зуба».

20 «Зацепи острие, ухвати за корень!

Сам себе, червь, избрал ты такое!

Да сразит тебя Эа

Рукой могучей!»[1]

В древних месопотамских текстах нет упоминаний об удалении или пломбировании зубов. Сообщается лишь o применении обезболивающих паст (содержащих белену) и лечебных мастик (с растительными компонентами), которые клали в дупло больного зуба.

Неудачный исход врачевания (что при том уровне развития медицины было явлением вполне естественным) ашипу объяснял вмешательством сверхъестественных сил: «такова воля богов» или «болезнь не ушла, потому, что больной неточно выполнил предписанный ритуал приема лекарства» и т. п. Таким образом, престиж ашипу всегда оставался высоким.

Репутация эмпирика-асу была более уязвима: его неудачи относились не столько на счет богов, сколько на счет самого врачевателя. В результате, асу постепенно утрачивали свои позиции.

Однако в целом, как свидетельствуют клинописные тексты, лечение асу было более эффективным, чем лечение ашипу. Это подтверждают и письма-таблички врачевателя Мукаллима (Mukallim, XIV в. до н. э.), который лечил больных в храме близ Ниппура: он успешно излечивал лихорадки и воспаление дыхательных органов, кожные заболевания и травмы. Во всех письмах Мукаллима и его помощника, занимавшегося приготовлением лекарств (так называемого «аптекаря»), нет ни единого слова о молитвах или заклинаниях – его лечение было эмпирическим.

Из писем Мукаллима понятно, что больные находились под его присмотром в течение всей болезни. Следовательно, в древней Месопотамии при храмах были помещения для больных («лечебницы»), где лечили знатных особ (Мукаллим сообщает о лечении царевны), служителей храмов и даже рабов:

Два твоих взрослых раба, – пишет Мукаллим главному администратору храма, – которые свалились в колодец: у одного сломана ключица, второй разбил голову; пусть господин мой напишет, чтобы выдали масла [для втирания], дабы дать им поправиться.

Это письмо, так же как и Законы Хаммурапи, свидетельствует о том, что в ряде случаев рабов в древней Месопотамии лечили.

Строение тела человека в древней Месопотамии не изучали, (о вскрытии тел умерших в текстах не упоминается). Рассечение жертвенных животных давало лишь самое общее представление о крупных внутренних органах: печени, сердце, почках, кишечнике, желудке.

Родовспоможением занимались женщины. Согласно юридическим текстам после смерти роженицы разрешалось путем рассечения живота (т. е. кесаревым сечением) спасти живого младенца.

Ни в одном медицинском тексте древней Месопотамии нет упоминания о том, что мы называем оперативным лечением; нет свидетельств об удалении зубов, прижизненной операции кесарева сечения или трепанации черепа, столь распространенной в других регионах земного шара. Однако в юридических текстах и сборниках законов говорится о вознаграждении врачевателю за успешное лечение травм или удачно выполненный им «надрез бронзовым ножом».

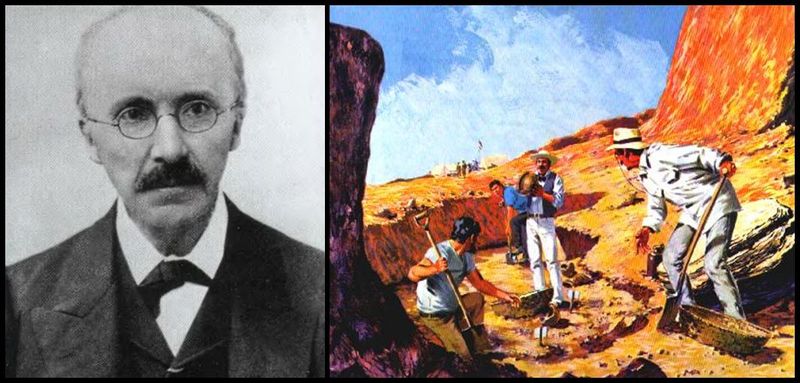

Самым обширным памятником права, древней Месопотамии являются Законы шестого вавилонского царя первой династии Хаммурапи. Они высечены на базальтовом столбе высотой 2,25 м (рис. 15), который был обнаружен в 1901 г. французской археологической экспедицией под руководством Ж. де-Моргана при раскопках древнего г. Сузы (на территории современного Ирана). Законы Хаммурапи принадлежат к числу наиболее древних законодательств мира и ярко отражают общественные отношения периода раннего рабовладения на Востоке.

Некоторые параграфы Законов касаются правовых аспектов деятельности врачевателей. В случае успешного лечения они получали весьма высокое вознаграждение:

221. Если лекарь срастил сломанную кость [у человека] или же вылечил больной сустав, [то] больной должен заплатить лекарю пять сиклей серебра.

222. Если [это] сын мушкенума, [то] он должен заплатить три сикля серебра.

223. Если [это] раб человека, [то] хозяин раба должен заплатить лекарю два сикля серебра.

Во времена Хаммурапи на один сикль серебра (ок. 8,4 г) можно было купить 300 л зерна. По нормам потребления того времени мужчине требовалось в год около 550 л зерна (ячмень) из расчета 1,5 л в день (мясо ели только во время обрядов жертвоприношения). Для женщин и детей нормы зерна были в два раза меньше. Таким образом, пять сиклей серебра составляли большую сумму: на них можно было целый год кормить несколько человек.

При общей суровости Законов Хаммурапи столь высокая плата врачевателю за лечение была связана с большим риском его профессии из-за обычая «талиона» (воздаяние равным за равное: око за око, зуб за зуб). В случае неблагоприятного исхода лечения врачеватель подвергался суровому наказанию:

218. Если врачеватель сделал свободному человеку сильный надрез бронзовым ножом и [тем] умертвил этого человека, либо сделал надрез в области nakkaptu (брови или виска) этому человеку бронзовым ножом и [тем] погубил глаз этого человека, ему надлежит отрезать руку (перевод И. М. Дьяконова и В. А. Якобсона).

«Сильный надрез бронзовым ножом» в этой части головы мог производиться в различных случаях (при абсцессе, нагноении раны и т. п.) и всегда был неизменно сопряжен с большим риском повредить глаз, сосуды или нервы, особенно при отсутствии соответствующих анатомических знаний у вавилонян. Вот почему при благоприятном Исходе того же оперативного вмешательства лекарь получал самое высокое вознаграждение:

215. Если врачеватель сделал свободному человеку сильный надрез бронзовым ножом и спас человека или сделал надрез в области riskkaptu (брови или виска) этому человеку бронзовым ножом и спас глаз человека, то он должен получить десять сиклей серебра.

216. Если больной – мушкенум, то он платит пять сиклей серебра.

217. Если больной – чей-нибудь раб, то господин раба платит врачевателю два сикля серебра.

Различная плата врачевателю за одно и то же лечение свидетельствует: социальном неравенстве и расслоение общества, и как следствие – классовом подходе к врачебной деятельности и организации медицинского дела.

Как уже упоминалось, в Месопотамии издавна существовали строгие гигиенические предписания однако сточные системы в городах долгое время не сооружались (в этом плане выгодно, отличается хараппская цивилизация древней Индии, середина III тысячелетия до н. э., см. с. 69). Все нечистоты, как правило, выбрасывались на улицу (так делалось и позднее в городах Западной Европы и Востока).

В Ассирии каналы для подачи воды и стока нечистот начали строить в столичных городах. Так, в Ниневии во времена Синанхериба был воздвигнут грандиозный водопровод длиной 18 км. Он имел уклон 1:80 и покоился на многочисленных арочных мостах, которые проходили над долинами и ущельями. Один из мостов – Джерзанский – достигал в длину около 300 м и опирался на 14 колонн. Ложе водопровода было выложено тремя слоями известняковых плит. Вода подавалась через искусственное водохранилище, созданное в результате воздвижения плотины и изменения русла восемнадцати рек. Строительство канала Синанхериба закончилось в 691 г. до н. э. – более чем за два столетия до сооружения первого римского акведука (см. с. 115).

Однако природные и искусственные водоемы были настолько заражены (см. с. 62), что существовал обычай: не пить сырой воды из каналов и рек, а пить вареное пиво и другие разнообразные напитки, которые готовились в большом количестве и широко употреблялись как взрослыми, так и детьми.

Передача медицинских знаний осуществлялась в узком кругу посвященных: «Дай посвященному (знающему) показать свои секреты магических знаний – посвященному; непосвященный да не увидит их; что касается сына, которому ты покровительствуешь, – заставь его поклясться именами Асаллухи (Марду-ка) и Нинурты, затем покажи ему.»

Ученики врача назывались асу агашгу (аккад. asu agasgu). Клинописи они обучались в знаменитой традиционной светской школе Вавилонии (э-дубба), которая существовала до XVII в. до н. э. Деятельность э-дуббы весьма положительно отразилась на развитии естественнонаучных знаний в Месопотамии.

Специально о медицинских школах в текстах древней Месопотамии не упоминается. По всей вероятности, они еще не существовали.

Число свободно практикующих врачевателей в древней Месопотамии было невелико. Их положение в обществе было различным в зависимости от исторического периода и с течением времени имело тенденцию к ухудшению в связи с падением престижа эмпириков-асу. При ассирийском дворе в последние столетия истории Ассирии служили только заклинатели ашипу (о придворных врачевателях асу не упоминается).

Положение врачевателей при дворе было весьма важным: они следили за здоровьем царя, его семьи и гарема (в гарем допускались только женщины и евнухи). Наиболее известных придворных врачевателей иногда посылали в другие страны для лечения их монархов. Так, известно, что в XIII в. до н. э. вавилонский царь направил своего врачевателя к хеттскому царю.

Клинописные таблички свидетельствуют также и о некоторой врачебной специализации. Так, в старовавилонских текстах имеется единичное упоминание о женщине-враче, которая лечила женские болезни, а в нововавилонских текстах (XI-VI вв. до н. э.) говорится о врачевателях, которые лечили болезни глаз. Особенно много рассказывается о, ветеринарах – мунаишу (аккад. munaisu – целители скота, шум. a-zu ansu – врачеватель ослов). В ветеринарной практике мунаишу часто производили кастрацию волов. Они же делали эту операцию людям (число евнухов, обслуживавших дворцы царей в древней Месопотамии, было весьма велико). Впоследствии операцию кастрации стали производить специально обученные для этого люди (не врачи).

К середине I тысячелетия до н. э. медицина древней Месопотамии ценилась ниже древнеегипетской. Об этом свидетельствует и Геродот, который посетил Месопотамию в середине V в. до н. э., когда земли Двуречья были завоеваны персами и государств Вавилонии и Ассирии уже не существовало. Однако на протяжении всей своей многовековой истории вавилоно-ассирийская культура оказывала большое влияние на развитие научных знаний во всей Передней Азии, где вместе с клинописью широко распространились и месопотамские медицинские тексты, которые переписывались почти без изменения до начала нашей эры.

Врачевание в древнем Египте (3-1 тысячелетия до н. э.)

История

Древнейшим очагом египетской цивилизации была долина нижнего течения р. Нил, плодородные земли которой простирались на 5-10 км по обеим сторонам реки. Согласно археологическим данным, в VI тысячелетии до н. э. там появились первые поселения, превратившиеся впоследствии в города-государства. Реальная граница страны проходила там, где кончалась плодородная черная земля и начиналась красная. Отсюда произошло и самоназвание страны – «Кемет», что означает «Черная (земля)».

В течение длительного периода в долине Нила существовали две страны: Южный (Верхний) Египет (от последнего пятого порога до первого рукава дельты Нила) и Северный (Нижний) Египет (собственно дельта Нила). В конце IV тысячелетия они были объединены в двуединое царство.

Современное название страны Кемет – «Египет» – появилось после прихода греков и происходит от слова «Aigyptos». Так древние греки произносили одно из названий ее древней столицы Хет-ка-Птах (т. е. «Усадьба двойника Птаха» – первого египетского бога). Другое название этого города – Меннефер Пепи (т. е. «Непреходящая красота Пепи» – царя VI династии), сокращенно – Мен-нефер, со временем трансформировалось греками в Мемфис.

Периодизация истории и врачевания

История древнего Египта насчитывает более трех тысячелетий: от конца IV тысячелетия до н. э. до 395 г. н, э., когда после распада Великой Римской империи древний Египет вошел в состав Византии.

Согласно установившейся традиции, начало которой положил египетский жрец Мане-фон (IV-III вв. до н. э.), составивший для Птолемеев первое историческое описание древнего Египта, его история подразделяется на четыре эпохи и несколько периодов: эпоха Раннего царства (ок. 3000 – ок. 2800 гг. до н. э.), эпоха Древнего царства (ок. 2800 – ок. 2250 гг. до н. э.), период Первого распада Египта (ок. 2250 – ок. 2050 гг. до н. э.), эпоха Среднего царства (ок. 2050 – ок. 1750 гг. до н. э.), период Второго распада Египта (ок. 1750 – ок. 1580 гг. до н. э.), эпоха Нового царства (ок. 1580 – ок. 1085 гг. до н. э.), поздний (ливийско-саисский и персидский) период (ок. 1085 – 332 гг. до н. э.), греко-римский период (332 г. до н. э.- 395 г. н. э.), византийский период (395-638 гг. н. э.), с 639 г. – вторжение арабов в Египет.

В истории врачевания древнего Египта выделяют три крупных периода: царский (XXX-IV вв. до н. э.), греко-римский (332 г. до н. э. – 395 г. н. э.) и византийский (395-638 гг.), который переходит в средние века.

Все дошедшие до нас древнеегипетские иероглифические медицинские тексты царского периода записаны во II тысячелетии до н. э. (т. е. относятся к истории Среднего и главным образом Нового царств).

В данной главе освещено врачевание царского периода; медицина последующих периодов истории древнего Египта описана в соответствующих главах о медицине древней Греции, древнего Рима и Византийской империи.

Развитие эмпирических знаний

Естественнонаучные знания древних египтян вырастали прежде всего из их практического опыта – из материальной, преобразующей мир деятельности человека.

В эпоху Раннего царства египтяне научились использовать природные паводки Нила для сезонных сельскохозяйственных работ, разработали систему иероглифического (от греч. ieros – священный и glyphe – то, что вырезано) письма и освоили выделку материала для письма-папируса (греч. papyros), который использовался человечеством на протяжении четырех тысячелетий (практически до X в. н. э.). В этот период сформировались характерные черты древнеегипетской культуры (религиозные представления, культ мертвых, характерный художественный стиль), которые в основном сохранялись на протяжении всей истории древнего Египта, включая и греко-римский период.

В эпоху Древнего царства началось сооружение пирамид. Первая из них – ступенчатая пирамида фараона Джосера – была воздвигнута в Сакка-ре по проекту сановника фараонаархитектора, врачевателя и мудреца Имхотепа (Imhotep, XXVIII в. до н. э.) (рис. 17), впоследствии обожествленного. Слава и память о нем сохранялись до вторжения персов и греков, которые отождествили его с богом врачевания Асклепием.

Самые большие египетские пирамиды были воздвигнуты во времена IV династии (XXVIII-XXVI вв. до н. э.) фараонами Хуфу (греч. Хеопс), Хаф-Ра (греч. Хефрен) и Менкау-Ра (греч. Микерин) возле современного селения Гизе близ Каира.

3 эпоху Среднего царства были записаны древнейшие из дошедших до нас египетские естественно-научные сочинения – математические и медицинские папирусы.

В эпоху Нового царства наступил период самого яркого расцвета древнеегипетской цивилизации. Наивысшего экономического и политического могущества древний Египет достиг во времена царствования фараонов XVIII-XX династий, среди них Мен-хепер-Ра (греч. Тутмос III) и Усер-маат-Ра-сотеп-ен-Ра (греч. Рамсес II).

Необходимость вычислять периоды подъема и спада воды в Ниле обусловила развитие египетской астрономии. Об этом свидетельствуют карты звездного неба, сохранившиеся на потолках гробниц фараонов XIX-XX династий (XIV-XII вв. до н. э.). Исходя из практических нужд сельского хозяйства, именно египтяне впервые разделили сутки на 24 часа (12 часов дня и 12 часов ночи) и создали самый совершенный календарь своего времени. По египетскому календарю год состоял из 365 дней (12 месяцев по 30 дней и 5 дополнительных дней в конце года). Египетский календарь был принят в Римской империи (с 45 г. н. э.), сохранял свое значение в средневековой Европе и был использован Н. Коперником в его лунной и планетной таблицах.

К эпохе Нового царства относится и большинство дошедших до нас папирусов медицинского содержания.

Источники по истории и врачеванию

Основными источниками по истории и врачеванию древнего Египта являются: описания историков (Мане-фон, Геродот) и писателей древности (Диодор, Полибий, Страбон, Плутарх и др.); археологические исследования (включая изучение египетских мумий); записи и изображения (рис. 18 и 19) на стенах пирамид, гробниц, саркофагах и заупокойных стелах, тексты папирусных свитков (табл. 6).

Изучение древнеегипетских текстов началось относительно поздно – после 1822 г., когда французский ученый Жан Франсуа Шампольон (Champol-lion J. F., 1790-1832) разгадал тайну египетского иероглифического письма.

В настоящее время известно более десяти папирусных свитков, которые частично (что не позволяет называть их «медицинскими») или полностью посвящены врачеванию. Все они, как уже отмечалось, записаны в периоды Среднего и Нового царств (II тысячелетие до н. э.). Однако это не исключает возможности существования уже в эпоху Древнего царства более ранних списков (т. е. копий) этих папирусов, которые до наших дней не сохранились. Так, Георг Эберс (Ebers, Georg, 1837-1898) считает, что папирус, названный его именем, первоначально был составлен между 3730 и 3710 гг. до н. э., а ученые-египтологи допускают, что папирус Эдвина Смита (Smith, Edwin, 1822-1906), мог быть копией более раннего текста, составленного в начале III тысячелетия до н. э. (возможно, Имхотепом – врачевателем и архитектором фараона Джо-сера, который правил ок. 2780 – ок. 2760 гг. до н. э.). Имхотеп был не единственным известным врачевателем Древнего царства. Так, надпись в гробнице номарха Мечена – сановника фараона IV династии Снофру (XXVIII в. до и. э.) свидетельствует о том, что он был известным «врачевателем (swnw) людей нома». В этом же веке жил врачеватель зубов Херактатов на папирусных свитках в период Древнего царства сообщает также надпись на стене гробницы Уаш-Пта – главного архитектора царя V династии – Неферирка-Ра (XXV в. до н. э.). В этой же записи говорится о том, что Уаш-Птах скоропостижно скончался в присутствии фараона, – это самое древнее упоминание о болезни, которая напоминает инсульт или инфаркт миокарда. О недошедших до нас древних трактатах, медицинского содержания свидетельствуют и древние историки. Так, Манефон сообщает о том, что второй царь I династии Атотис (XXVIII в. до н. э.) был искусным врачевателем и составил текст на папирусном свитке о строении тела человека.

Мифология и врачевание

Древнеегипетская религия существовала на протяжении почти трех с половиной тысячелетий.

Значительное место в верованиях древних египтян занимал культ животных. В каждом номе (городе-государстве) имелось свое священное животное или птица: бык, кошка, крокодил, баран, лев, сокол, ибис, коршун и т. д. Умершее культовое животное бальзамировали и хоронили в священных гробницах. Убийство священного животного каралось смертной казнью.

Предметом особого культа были змеи. Богиня-змея – кобра Уаджит (егип. Зеленая), покровительница Нижнего Египта – почиталась как защитница от всех врагов. Она входила в состав царской эмблемы (урей) и изображалась на головном уборе фараона (рис. 20) как покровительница царской власти наряду с соколом, пчелой и коршуном. На амулетах (рис. 21) Исида) и бога Уснри (греч. Осирис) – почитался как властелин неба и воздуха и изображался в образе сокола или человека с головой сокола. Искусство врачевания он воспринял от своей матери богини Исиды, которая считалась изобретательницей магического врачевания и покровительницей детей. Она олицетворяла материнство, и оплодотворенную природу. Лекарства носившие имя Исиды,.были известны даже в древнем Риме и упоминаются в книгах Галена (II в.).

Супруг (и брат) Исиды, потомок бога Солнца Ра-Осирис почитался как бог загробного мира и изображался в виде ожившей мумии. До него владыкой древнеегипетского некрополя считался бог бальзамирования Ин-пу (греч. Анубис) – изобретатель и первый мастер мумификации, приготовивший (согласно преданию) первую египетскую мумию – мумию Осириса. Анубис изображался в виде черной собаки или шакала, а также в образе человека с головой шакала.

24 июня, 2019 г. 12:19

История

Древняя и самобытная цивилизация Индии сложилась в III тысячелетии до н. э. в пределах Индостанского субконтинента (рис. 28) задолго до появления в стране индо-иранских (арийских) племен. В настоящее время на ее территории располагаются современные государства: Индия, Пакистан, Бангладеш, Бутан, Непал. Периодизация истории врачевания В истории врачевания древней Индии четко прослеживаются три этапа, разделенные как во времени, так и в пространстве:

1) период хараппской цивилизации (Ш — начали II тысячелетия до н. э., долина р. Инд), когда на территории современного Пакистана сформировались первые в истории древней Индии рабовладельческие города-государства;

2) ведийский период (конец 2 —середина I тысячелетия до н. э., долина р. Ганг), когда с приходом ариев центр цивилизации переместился в восточную часть субконтинента и началось составление «священных текстов» (санскрит — веда), передаваемых в течение, длительного периода в устной традиции;

3) классический период (вторая половина I тысячелетия до н. э. — начало I тысячелетия н. э., Индостанский субконтинент) —время наивысшего расцвета традиционной культуры древней ИНДИИ. Ее характеризуют высокое развитие земледелия, ремесел и торговли, подъем самобытной культуры, утверждение и распространение буддизма— первой из трех мировых религий, успехи в различных областях знаний, литературе и искусстве, широкое развитие торговых и культурных связей Индии со странами древнего мира, что принесло ей славу «Страны мудрецов».

Источники по истории и врачеванию древней Индии

Основными источниками являются: древние литературные памятники (религиозно-философские сочинения — веды, I тысячелетие до н. .э.; «Предписания Ману», II в. до н. э.; самхи-ты Чараки .(«Caraka-samhita») и Суш-руты («Sushruta-samhita»), первые века нашей эры), данные археологии и этнографии, вещественные памятники, народный эпос (табл. 7). О древней Индии писали известные историки, философы и путешественники древности: греческие историки Геродот, Страбон и Диодор, участники походов Александра Македонского, посол Селевки-дов при дворе царя Чандрагупты — Мегасфен, китайский историк Сыма Цянь, паломник Фа Сянь и другие.

САНИТАРНОЕ ДЕЛО ПЕРИОДА ХАРАППСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Во второй половине III тысячелетия до н. э. в бассейне р. Инд сформировалась высокоразвитая городская культура, получившая впоследствии название «хараппская» (от г. Харап-па на территории современного Пакистана). Расцвет хараппской культуры приходится на конец III — начало II тысячелетия до н. э. Ее характерными чертами являются монументальная архитектура, плановая застройка городов, высокий уровень их санитарного благоустройства, развитие искусственного орошения, ремесел (керамика, терракота, изделия из металла и камня) и внешней торговли, создание протоиндийской письменности, которая, к сожалению, окончательно еще не расшифрована.

Во многих отношениях (по величине территории, уровню городского строительства, санитарному благоустройству и т. д.) хараппская культура значительно превосходила древнейшие цивилизации Египта и Месопотамии соответствующего периода.

Строительство хараппских городов (в долине Инда открыто более 800 поселений) велось по заранее разработанному плану. Прямые улицы, ориентированные с запада на восток и с юга на север, говорят о строгом контроле за строительством на протяжении столетий и являют собой древнейший из известных в истории человечества пример планировки городов.

Один из них — Мохенджо-Даро (в переводе с языка синдхи «Холм мертвых») обнаружен на глубине 12 м и относится по меньшей мере к XXV в. до н. э. — времени, когда формировались цивилизации на о. Крит (см. с. 89). Мохенджо-Даро занимал площадь около 2,5 квадратных километров; по подсчетам ученых, в нем жило 35—100. тыс. человек.

В городе имелись мастерские, зернохранилище (размером 61X46 м), платформа для помола зерна, санитарно-технические сооружения: колодцы, бани, бассейн, система канализации— древнейшие из известных в настоящее время.

Самым замечательным из них является купальня. В ее центре размещался уникальный бассейн (возможно, культового назначения) длиной 12.м, шириной 7 м и глубиной около 3 м (рис. 29). Дно бассейна было покрыто битумом; его водонепроницаемость сохраняется более четырех тысячелетий. С обеих сторон в бассейн ведут две лестницы с площадками для купания. Вода в нем была проточной: поступая по одним трубам, она постоянно вытекала по другим. По всему периметру бассейн был окружен аркадой небольших комнат для омовений. Здесь же располагались две бани, которые, по мнению исследователей, нагревались горячим воздухом и использовались для культовых обрядов.

В различных районах города имелись колодцы, выложенные обожженным кирпичом (рис. 30). Их диаметр достигал 1 м. В больших домах строились собственные колодцы. Помещения, где они находились, были тщательно вымощены.

Жилые дома в Мохенджо-Даро строились из обожженного кирпича, были двух- или трехэтажными, в высоту достигали 7,5 м и имели до 30 комнат. Окон на улицу не было. Очаг размещался в середине внутреннего двора.

В каждом кирпичном доме имелась комната для омовений, которая представляла собой обычно небольшое квадратное или прямоугольное помещение с тщательно выложенным кирпичным полом, имевшим покатость к одному из углов. В этом углу помещался водосток. Тесная кладка кирпичей, которыми был вымощен пол, препятствовала просачиванию воды. Водосточные трубы через толщу стены выходили в сточную систему города, которая, по свидетельству известного английского индолога А. Бэщё-ма, представляет собой «одно из самых впечатляющих достижений индийской цивилизации… Ни одна другая древняя цивилизация, даже римская, не имела такой совершенной системы водопровода».

Каждая улица и каждый переулок имели свой выложенный кирпичом канал для стока нечистот глубиной от 30 до 60 см и шириной от 20 до 50 см. Сверху все каналы покрывались хорошо пригнанными кирпичами, которые легко можно было снимать при осмотре и чистке системы, чему придавалось особо важное значение. Об этом свидетельствуют также размеры магистральных труб, диаметр которых достигал 2 м. Перед поступлением в каналы сточная вода и нечистоты проходили через отстойники и выгребные ямы покрытые плотно притертыми крышками. Устройству сточной системы в Мохенджо-Даро уделялось значительно больше внимания, чем строительству жилых зданий. Это говорит о высокой культуре древней цивилизации долины Инда, которая сумела за две тысячи лет до римского водопровода создать наиболее совершенный образец санитарно-технического строительства древности.

Высокое санитарное состояние древних городов хараппской цивилизации позволяет даже при отсутствии или недостаточности расшифрованных текстов медицинского содержания сделать вывод об относительно высоком уровне и эмпирического врачевания .в долине Инда в середине III —начале II тысячелетий до н. э.

В то же время высокий уровень санитарно-технических сооружений хараппской цивилизации не характеризует общий уровень санитарного строительства в древней Индии в целом,— в последующие периоды истории древней Индии он значительно снизился и уже не достигал’ уровня хараппской культуры.

В XIX—XVIII вв. до н. э. в долине Инда (так же, как и на территории Ирана, Афганистана и Средней Азии) отмечается упадок культурных центров. Его причины, по мнению исследователей, были главным образом внутреннего характера (наводнения, засухи, истощение внутренних ресурсов).

ВРАЧЕВАНИЕ В ВЕДИЙСКИЙ ПЕРИОД

Очагом цивилизации на этом этапе истории древней Индии явилась р. Ганг на северо-востоке страны, где после прихода индо-иранских племен ариев сформировалось несколько государств.

Сведения о врачевании ведийского периода весьма ограничены. Указания на врачебные знания сохранились в «Ригведе» («Rigveda» — веда гимнов и мифологических сюжетов, устная традиция которой восходит к XII—X вв. до н. э.) и «Атхарваведе» («Atharva-veda» — веда и заговоров, VIII—VI вв. до н. э.). Записывать священные тексты начали в середине I тысячелетия до н. э. (ок. 500 г. до н. э., см. схему 4). ‘

В «Ригведе» упомянуты три недуга: проказа, чахотка, кровотечение, и однажды говорится о врачевателе в следующих словах: «Наши желания различны, возчик жаждет дров, врачеватель— болезней, а жрец — жертвенных возлияний». Некоторые разделы «Ригведы» содержат тексты об обрядах магического врачевания — в ведийский период медицинские знания тесно переплетались с религиозными верованиями и магическими представлениями.

Главными медицинскими божествами ведийского периода были: близнецы Ашвины —боги-врачеватели и хранители, Рудра — владыка лекарственных трав и покровитель охотников, а также высшие божества: Аг-ни — бог огня и возрождающейся жизни, Индра — символ небесного грома и податель дождя и Сурья — бог солнца.

В обширной древнеиндийской мифологии были и злые демоны. {асуры и ракшасы), которые (как полагали) приносили людям несчастья, болезни, разорение, лишали потомства. Так, в «Атхарваведе» болезни или связываются, со злыми духами, или расцениваются как наказание богов; излечение недугов объяснялось действием жертвоприношений, молитв и заклинаний. Вместе с тем «Атхарваведа» отражает и практический опыт народа в использовании лекарственных растений, действие которых в то время понималось как целебная сила, противодействующая злым духам. Древние лекари так и назывались — бхишадж («изгоняющий бесов»). Это название сохранялось за ними и в более поздние периоды истории Индии, когда врачеватель-заклинатель превратился во врачевателя-целителя. Со временем изменялись и представления о причинах болезней. Так, в «Яджурведе» («Yajurveda» — веда жертвенных , VIII—VII вв. до н. э.) уже упоминается о четырех соках организма.

В конце ведийского периода древнеиндийское общество окончательно подразделилось на четыре основных сословия (варны): брахманы (brahma-па — знающий священные учения, т. е. жрец), кшатрии (ksatriya— наделенный могуществом, т. е. военная знать и члены царских родов), вайшьи (vaisya — свободный общинник, т. е. главным образом земледельцы и скотоводы) и шудры (sud-га — бесправные бедняки). Каждая из варн состояла из множества каст и подкаст (португ. casto — чистый; на санскрите jati — группа людей одного происхождения). Кроме того, вне варн и как бы вне закона существовало пятое, самое низкое сословие — парии (неприкасаемые), используемые на самых неприятных и унизительных работах.

Эта социальная структура древней Индии, основанная главным образом на разделении функций, считалась изначальной, незыблемой, установленной божественной волей Брахмы—-величайшего из древних богов. Шудры и парии практически не имели никаких прав. Им не разрешалось слушать и повторять веды. Заниматься врачеванием и изучать веды имели право лишь представители трех высших варн.

ВРАЧЕВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (магадхско-маурийская и кушано-гуптская эпохи)

В VI в. до н. э. древняя Индия вступила в период интенсивного, духовного и интеллектуального развития. Его характеризуют крупные достижения в различных областях знаний и создание выдающихся памятников древнеиндийской письменности: «Предписания Маку» (II в. до н. э.— II в. н. э.), математические, астрономические и медицинские трактаты (первые века нашей эры), а также возникновение и распространение религиозно-философского учения — буддизма (с VI в. до н. э.) — первой мировой религии.

К началу нашей эры в древней Индии сложилась высокоразвитая система медицинских знаний, «в некоторых отношениях: подобная системе Гиппократа и Галена, а в некоторых ушедшая еще дальше вперед», как писал о ней А. Бэшем.

Искусство врачевания (санскрит аюрведа — учение о долгой жизни) высоко ценилось в древней Индии. Буддийские предания и тексты сохранили славу о чудесных целителях Дживаке (VI—V вв. до н. э.), Чараке и Сушруте (первые века нашей эры).

Основные направления традиционной древнеиндийской медицины классического периода отражены в двух выдающихся памятниках древней аюр-ведической письменности: «Чарака-самхита» (датируется I—II вв. н. э.) и «Сушрута-самхнта» (датируется IV в. н. э.).

Более ранняя «Чарака-самхита» посвящена лечению внутренних болезней и содержит сведения более чем о 600 лекарственных средствах растительного, животного и минерального происхождения. Об их применении сообщается в восьми разделах: лечение ран; лечение болезней области головы; лечение болезней всего организма; лечение психических заболеваний; лечение детских болезней; противоядия; элексиры против старческого одряхления; средства, повышающие половую активность.

«Сушрута-самхита» в основном посвящена оперативному лечению; в ней описано более 300 операций, свыше 120 хирургических инструментов и не менее 650 лекарственных средств.

Познания индийских врачевателей о строении тела человека были самыми полными в древнем мире. Несмотря на несовершенство метода исследования, который основывался на мацерации тела умершего в проточной воде, древние индийцы различали: 7 перепонок, 500 мускулов, 900 связок, 90 сухожилий, 300 костей (сюда входят зубы и хрящи), которые подразделяются на плоские, круглые и длинные, 107 суставов, 40 главных сосудов и 700 их разветвлений (для крови, слизи и воздуха), 24 нерва, 9 органов чувств и 3 субстанции (прана, слизь и желчь). Некоторые зоны тела (ладонь, подошвы, яички, паховые области и т. д.) выделялись как «особо важные» (санскрит — marman). Их повреждение считалось опасным для жизни. Познания индийских врачей в области строения тела человека явились важной вехой в истории анатомии и сыграли существенную роль в становлении древнеиндийской хирургии.

Здесь необходимо отметить, что сравнение достижений древних индийцев с познаниями древних египтян и ацтеков весьма условно: египетские тексты медицинского содержания записаны во II тысячелетии до н. э. (т. е. почти на два тысячелетия раньше), а расцвет ацтекской медицины приходится на середину II тысячелетия н. э. (т. е. более чем тысячелетие спустя). В классический период истории древней Индии врачеватели отошли от господствовавших в ведийский период сверхъестественных представлений о причинах болезней. Религиозно-философские системы, на которых они базировались в поисках основ мироздания, выявляли и элементы естественно-научного знания. Человек рассматривался в тесной связи с окружающим миром, который, по мнению древних индийцев, состоял из пяти стихий: земли, воздуха, огня, воды и эфира. Различное качество предметов объяснялось различной комбинацией мельчайших частиц ану («атомов»). Жизнедеятельность организма рассматривалась через взаимодействие трех субстанций: воздуха, огня и воды (носителями которых в организме считались прана, желчь и слизь). Здоровье понималось как результат уравновешенного соотношения трех субстанций, правильного совершения жизненных отправлений тела, нормального состояния органов чувств и ясности ума, а болезнь — как нарушение этих правильных соотношений и отрицательное воздействие на человека пяти стихий (влияние времен года, климата, неудобоваримой пищи, нездоровой воды и т. п.). Сушрута разделял все болезни на естественные, связанные с природой, и сверхъестественные, посылаемые богами (например, проказа, венерические и другие заразные болезни, понять причины которых в то время было еще невозможно).

Диагностика болезней основывалась на подробном опросе больного и исследовании теплоты тела, цвета кожи и языка, выделений, шумов в легких, голоса и т. п. Интересно, что ни Сушрута, ни Чарака ничего не сообщают об исследовании пульса. В то же время Сушрута описывает не известное даже древним грекам сахарное мочеизнурение, которое он определял по вкусу мочи.

В трактате Сушруты описаны три стадии воспаления, признаками которого он считал: в первом периоде — незначительные боли; во втором — стреляющие боли, припухлость, чувство сдавления, местный жар, красноту и нарушение функции; в третьем — уменьшение припухлости и образование гноя. Для лечения воспаления Сушрута предлагал местные лекарственные средства и хирургические методы.

Тактика лечения в древней Индии, так же как и в других странах древнего мира, определялась прежде всего излечимостью или неизлечимостью заболевания. При благоприятном прогнозе врачеватель учитывал особенности болезни, время года, возраст, темперамент, силы и ум больного. Лечение направлялось на уравновешивание нарушенного соотношения жидкостей (субстанций), что достигалось, во-первых, диетой, во-вторых — лекарственной терапией (рвотные, слабительные, потогонные и т. п.), и в-третьих — хирургическими методами лечения, в чем древние индийцы достигли высокого совершенства.

О многогранности навыков и. знаний древнеиндийского врачевателя свидетельствуют известные слова Сушруты: «Врачеватель, знакомый с целебными свойствами кореньев и трав — человек; знакомый со свойствами ножа и огня демон; знающий силу — пророк; знакомый же со свойствами ртути — бог!» Лучшие лекарственные растения доставлялись с Гималаев. Приготовлением лекарств, ядов и противоядий (от змеиных укусов) занимались только врачеватели: «для укушенных индийской змеей не было никакого исцеления, если он не обращался к индийским врачевателям,—сами индийцы вылечивали тех, кто был укушен» «Кндика». XV. II.

Слава о целебных свойствах индийских растений распространилась широко за пределами древней Индии; морскими и сухопутными торговыми путями их завозили в Парфию, страны Средиземноморья и Средней Азии, бассейнов Каспийского и Черного морей, Южную Сибирь, Китай. Основными предметами вывоза были нард, мускус, сандал, киннамон, алоэ и другие растения и благовония. В средние века опыт индийской медицины был заимствован тибетскими лекарями, о чем свидетельствует известный трактат индо-тибетской медицины «Чжуд-ши» (VIII—IX вв. н. э., см. с. 169).

Родовспоможение в древней Индии (рис. 31) считалось самостоятельной областью врачевания. В трактате Сушруты подробно изложены советы беременным о соблюдении чистоты и правильного образа жизни, описаны отклонения от нормального течения родов, уродства плода, эмбриотомия (которая рекомендовалась в случаях невозможности поворота плода на ножку или головку), кесарево сечение (применявшееся после смерти роженицы для спасения младенца) и поворот плода на ножку, описанный также римским врачом Сораном во II в., т. е. за два столетия до Сушруты (в. индийском порту Арикалиду в I— II вв. существовала римская торговая фактория; следовательно, не исключено, что Соран мог заимствовать указанный метод из более ранних буддийских сочинений, в которых часто упоминается об удачных излечениях путем оперативного врачевания).

Искусство оперативного лечения (хирургия) в древней Индии было самым высоким в древнем мире. Сушрута считал хирургию «первой и лучшей из всех медицинских наук, драгоценным произведением неба (согласно легенде первыми хирургами были врачеватели неба — близнецы Ашвины) верным источником славы». Еще не имея представлений об антисептике и асептике, индийские врачеватели, следуя обычаям своей страны добились тщательного соблюдения чисготы во время операций. Они отличаюсь смелостью, ловкостью и отличным владением инструментами

Хирургические инструменты изготовлялись опытными кузнецами из стали, которую в Индии научились производить в глубокой древности заточенные так, чтобы ими можно бы-.10 легко разрезать волос, они хранились в. специальных деревянных корооках.

Врачеватели древней Индии производили ампутации конечностей лааротомии, камнесечения, грыжесечения, пластические операции. Они «умели восстанавливать носы, уши и губы потерянные или искалеченные в бою или по приговору суда. В этой области индийская хирургия опережала европейскую вплоть до XVIII в., когда хирурги Ост-Индской компании не сочли для себя унизительным учиться v индийцев искусству ринопластики», писал А. Бзшем.

Способ ринопластики, подробно описанный в трактате Сушруты, вошел в историю ^под названием «индийского метода». Кожный лоскут для формирования будущего носа вырезался на сосудистой ножке из кожи лба или щеки. Подобным способом выполнялись и другие восстановительные операции на лице.

В Индии издавна развивались г и-г и е н и ч е с к и е традиции. Большое значение придавалось личной гигиене, красоте и опрятности тела, чистоте жилища, влиянию климата и времен года на здоровье людей. Гигиенические навыки, выработанные эмпирическим путем, закреплены в «Предписаниях Млну»:

Никогда не следует есть пищу… больных, ни такую, на которой оказались волосы или насекомые, ни тронутую намеренно ногой… ни поклеванную птицей, ни тронутую собакой.

Надо удалять далеко от жилища мочу, воду, использованную для омовения ног, остатки пищи и воду, использованную при очистительных обрядах.

Утром надо одеться, искупаться, почистить зубы, натереть глаза коллириумом; и почтить богов.

Предупреждение болезней было одним из важнейших направлений индийского врачевания. Уже в глубокой древности делались попытки предупреждения заболевания оспой, широко распространенной в Индии.

Так, в тексте, который приписывается легендарному врачевателю древности Дханвантари (датируется V в. н. э.), говорится: «возьми с помощью хирургического ножа оспенную материю либо с вымени коровы, либо с руки уже зараженного человека, между локтем и плечом сделай прокол на руке другого человека до крови, а когда гной войдет с кровью внутрь тела, обнаружится лихорадка». (В Европе вакцинация против оспы была открыта английским врачом Э. Дженнером в 1796 г.).

Гигиенические традиции способствовали развитию медицинского дела. В империи Маурьев (IV— II вв. до н. э.) действовали строгие правила, запрещавшие выброс нечистот на улицы города и регламентировавшие место и способы сожжения трупов умерших; в сомнительных случаях гибели человека назначалось вскрытие; тело умершего подвергалось осмотру и покрывалось специальным маслом в целях предохранения от разложения. Были установлены также строгие наказания за подмешивание ядов в пищу, лекарства и благовония.

Во времена Ашоки (268—231 гг. до н. э.)—самого выдающего правителя древней Индии (см. рис. 28) при буддийских храмах строили богадельни и помещения для больных — дхарма-шала (лечебницы), которые- в Индии появились на несколько веков раньше, чем в Европе. Ашока поощрял также разведение лекарственных растений, сооружение колодцев, озеленение дорог.

Несколько позже, в период империи Гупт (IV—VI вв. н. э.)—золотой век индийской истории — в стране стали сооружать специальные дома для калек, увечных, вдов, сирот и больных. К этой эпохе относят деятельность Сушруты и его последователей.

Медицина древней Индии была тесно связана с религиозно-философскими учениями, среди которых особое место занимает йога. Она объединила в себе религиозную философию, морально-этическое учение и систему упражнений-поз (асаны). Большое внимание в йоге уделяется чистоте тела и своеобразному образу жизни. Учение йоги состоит из двух уровней: хатха-йога (физическая йога) и раджа-йога (овладение духом). В современной Индии йогой занимаются здоровые и больные (в клиниках йоготерапии) ; научно-исследовательские институты продолжают изучение этой древней эмпирической системы.

Положение врача в древней Индии было неодинаковым на этапах истории. В ведийский период занятие врачеванием не было предосудительным: даже Агнй и близнецы-Ашвины уважительно назывались чудесными лекарями. К концу древности, с развитием кастовой системы и общественного неравенства некоторые занятия (например, хирургией) стали считать ритуально «нечистыми». Однако в целом занятие врачеванием вызывало большое уважение.

Важную роль в развитии врачевания в древней Индии сыграли монастыри и монахи, среди которых было много сведущих лекарей. Все монахи имели некоторые познания в области медицины, так как оказывать лечебную помощь мирянам считалось высокой добродетелью.

Среди центров медицинского образования особое место занимает г. Таксила (инд. Такшашила). Согласно буддийской традиции, в нем в течение семи лет учился медицине Дживака (VI—V вв. до н.э.)—знаменитый врачеватель при дворе магадхского царя Бимбисары (по преданию Дживака лечил и Будду). После индийского похода Александра Македонского Таксила стала местом поселения греков, которые в конечном счете индианизировались и оказали свое влияние на развитие местной культуры.