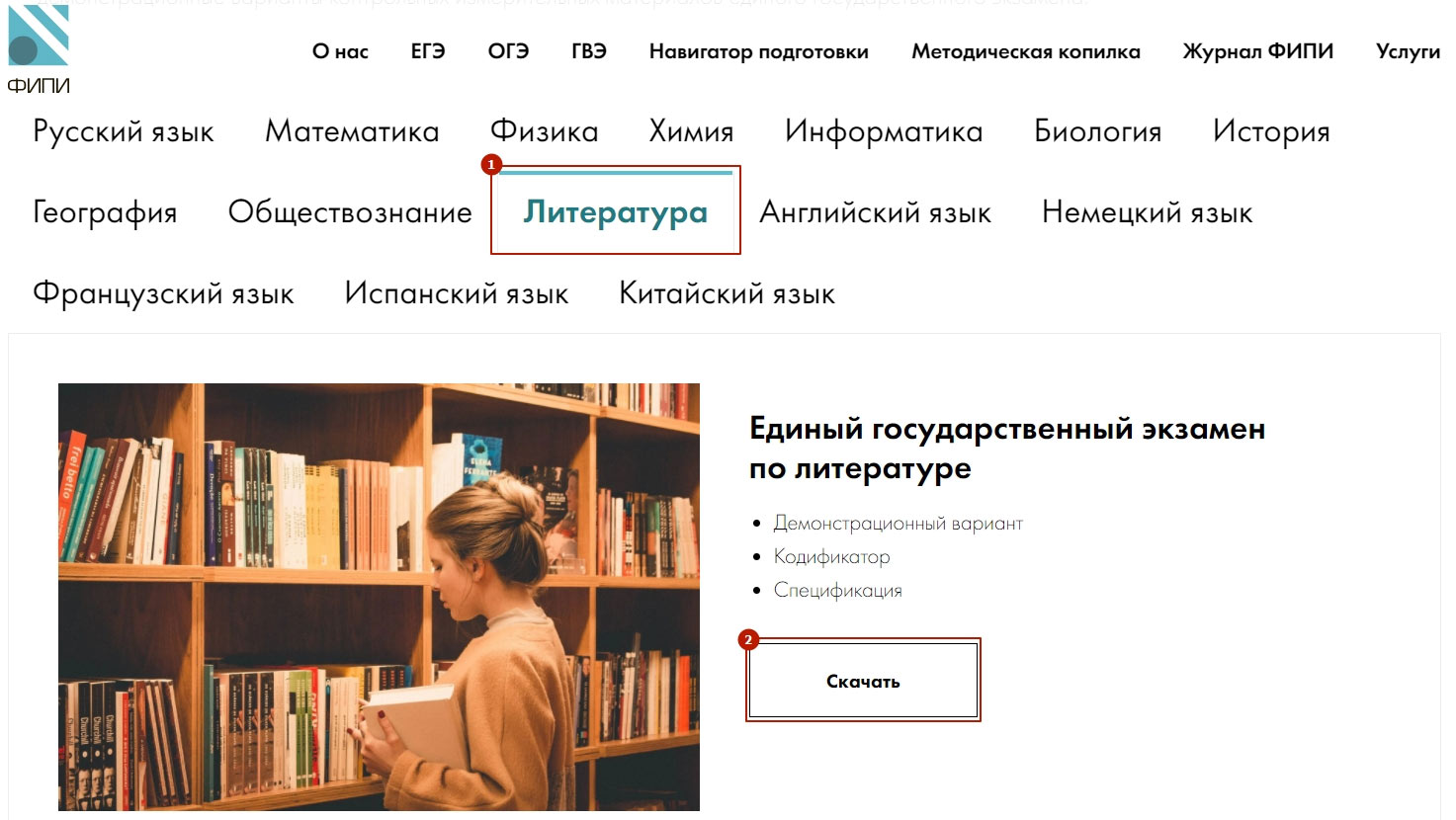

Первое, что необходимо сделать перед началом подготовки к ЕГЭ по литературе 2022 года – это изучение основных документов, таких как кодификатор, спецификации и демонстрационный вариант КИМа. В данной статье мы разберем, какую информацию выпускникам предоставляет кодификатор по литературе и почему так важно с ней ознакомиться.

Изменения 2022 года в ЕГЭ по литературе

Подробная информация о том, какие изменения будут внесены в ЕГЭ по литературе в 2022 году, содержится в спецификациях и кодификаторе к экзамену.

Так, в следующем сезоне ГИА утверждены такие нововведения:

- Обогащён литературный материал: шире представлена поэзия второй половины ХIХ – ХХ в., отечественная литература ХХI в., содержит кодификатор ЕГЭ для предмета «литература», разработанный ФИПИ для 2022 года.

- Количество заданий базового уровня сложности (с кратким ответом) сокращено с 12 до 7, в результате чего изменилась нумерация заданий.

- Увеличено количество заданий на выбор в части 1 (5.1/5.2, 10.1/10.2) и в части 2 (добавлена пятая тема сочинения с опорой на «диалог искусств»).

- Изменены требования к выполнению заданий 6 (ранее – 9) и 11 (ранее – 16): требуется подобрать не два, а одно произведение для сопоставления с предложенным текстом; уточнены критерии оценивания данных заданий.

- Повышены требования к объёму сочинения (минимальное количество слов – 200).

Таким образом, в 2022 году на экзамене по литературе выпускникам предстоит выполнить 12 заданий, среди которых 7 – базового уровня, 4 – повышенного и 1 – высокого. Выполнив правильно все задания можно набрать максимум 55 первичных баллов:

| Тип задания | Кол-во | Максимальный балл |

| С кратким ответом | 7 | 7 |

| С развёрнутым ответом ограниченного объёма | 4 | 28 |

| С развёрнутым ответом (сочинение) | 1 | 15 |

| За грамотность | — | 5 |

При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы экзаменуемый имеет право пользоваться орфографическим словарём.

Содержание кодификатора на 2022 год

Еще до начала 2021-2022 учебного года на сайте ФИПИ были представлены основные документы для ЕГЭ по литературе – спецификации и кодифиатор.

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения единого государственного экзамена по литературе является одним из документов, определяющих структуру и содержание КИМ.

Предлагаем ознакомиться с содержанием последнего для более полного понимания объема информации, который необходимо проработать на этапе подготовки к экзамену.

Требования к уровню подготовки

Выпускник 11 класса должен знать:

- образную природу словесного искусства;

- содержание изученных литературных произведений;

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв., этапы их творческой эволюции;

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;

- основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об отдельных периодах его развития, черты литературных направлений и течений;

- основные теоретико-литературные понятия.

Выпускник 11 класса должен уметь:

- воспроизводить содержание литературного произведения;

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура; тематика; проблематика; нравственный пафос; система образов; особенности композиции, художественных времени и пространства; изобразительно-выразительные средства языка; художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;

- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;

- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации;

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

- писать сочинения на литературные темы.

Также в кодификаторе к ЕГЭ 2022 года по литературе сказано, что экзаменуемый должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для создания связного текста на предложенную тему с учетом норм русского литературного языка, а также для участия в диалоге или дискуссии.

Элементы содержания

В кодификаторе по литературе 2022 года также приведен список проверяемых сведений по теории и истории литературы. Экзаменуемым следует знать такие понятия:

- Художественная литература как искусство слова.

- Фольклор. Жанры фольклора.

- Художественный образ. Художественные время и пространство.

- Содержание и форма. Поэтика.

- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм.

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Лироэпос2. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Эпиграф. Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Интерьер. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. Говорящая фамилия. Ремарка. «Вечные темы» и «вечные образы» в литературе. Пафос. Фабула. Речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. Сказ.

- Деталь. Символ. Подтекст.

- Историзм. Народность. Психологизм.

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.

- Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон. Звукопись: аллитерация, ассонанс.

- Стиль.

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр.

- Литературная критика.

Список литературы

Еще одна важная информация, которую содержит кодификатор по литературе для ЕГЭ 2022 года – это полный список произведений, рекомендованных к прочтению на этапе подготовки. Иными словами, в документе указаны произведения разных жанров, которые могут встретится выпускникам в КИМах.

Важно! В 2022 году список литературы был дополнен, поэтому рекомендуем подробно ознакомиться с изменениями и не забыть ознакомиться с текстом новых произведений.

Из древнерусской литературы

- «Слово о полку Игореве»

Из литературы XVIII в.

- Д.И. Фонвизин. Пьеса «Недоросль»

- Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник»

Из литературы первой половины XIX в.

- В.А. Жуковский. Стихотворение «Море»

- В.А. Жуковский. Баллада «Светлана»

- А.С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума»

- А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских руд…», «Поэт», «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…») «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…»

- А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка»

- А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник»

- А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин»

- М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Тучи», «Нищий», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…»

- М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про… купца Калашникова»

- М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»

- М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени»

- Н.В. Гоголь. Пьеса «Ревизор»

- Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель»

- Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души»

Из литературы второй половины XIX в.

- А.Н. Островский. Пьеса «Гроза»

- И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»

- Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах…», «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Природа – сфинкс. И тем она верней…»

- А.А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею…», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь»

- И.А. Гончаров. Роман «Обломов»

- Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей…», «Железная дорога», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «О Муза! я у двери гроба…»

- Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»

- М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь»

- М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзорное изучение)

- Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»

- Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»

- Н.С. Лесков. Одно произведение (по выбору экзаменуемого).

Из литературы конца XIX – начала XX в.

- А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон»

- А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад»

Из литературы первой половины XX в.

- И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»

- М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль»

- М. Горький. Пьеса «На дне»

- А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…»

- А.А. Блок. Поэма «Двенадцать»

- В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Дешевая распродажа», «Письмо Татьяне Яковлевой»

- В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах»

- С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми ставнями…»

- М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплете», «Бабушке», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве»)

- О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»

- А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова…», «Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Стихи о Петербурге», «Мужество»

- А.А. Ахматова. Поэма «Реквием»

- М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон»

- М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека»

- М.А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» (допускается выбор)

- М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» (допускается выбор)

- А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…»

- А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Смерть и воин»)

- Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»), «Никого не будет в доме…», «Снег идет», «Про эти стихи», «Любить иных – тяжелый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»

- Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов)

- А.П. Платонов. Одно произведение (по выбору экзаменуемого)

- А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор»

- А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича»

Из литературы второй половины ХХ в.

Проза второй половины XX в. Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин (произведения не менее трех авторов по выбору).

Поэзия второй половины XX в. Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский (стихотворения не менее трех авторов по выбору).

Драматургия второй половины ХХ в. А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин (произведение одного автора по выбору).

Надеемся, что разбор кодификатора поможет вам сдать ЕГЭ по литературе в 2022 году на максимальный балл. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами по теме, размещенными на страницах нашего портала.

Читайте также:

- ЕГЭ по литературе в 2022 году

- Итоговое сочинение по литературе в 2022 году: темы, направления

- Паронимы ЕГЭ 2022 года: список и значение

Белоногова В. Ю. (Нижний Новгород), к.ф.н., доцент Нижегородского государственного университета / 2005

«Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Эта сентенция, приписываемая Ф. М. Достоевскому, как известно, зафиксировала историко-литературную традицию, согласно которой именно Гоголь считался главой и зачинателем реалистического метода в русской литературе. Вслед за революционно-демократической критикой середины XIX века реалистическая, социально детерминированная литература зачастую и обозначалась как «гоголевское» направление. В противовес направлению «пушкинскому», декларировавшему приоритеты эстетических принципов «чистого искусства». Такое во многом схематичное деление литературы по «идейным» критериям было подхвачено советским литературоведением в ХХ веке. И это воспринимается как вполне естественный ход дела. Странно только, что совершенно незамеченными остались веские возражения по этому поводу Горького, единодушно признаваемого главой новой социалистической литературы.

Во время своего первого пребывания в Италии (1906-1913гг.) Горький жил на Капри и принимал участие в работе Каприйской школы для русских рабочих-пропагандистов. В его курсе лекций по истории русской литературы была и лекция о Гоголе. Так вот в ней Горький назвал упомянутое высказывание Достоевского несомненным преувеличением. Он был убежден, что мнение о Гоголе как основателе реализма в русской литературе «можно и должно оспаривать»1.

Само по себе мысленное обращение Горького к Гоголю в Италии понятно. О ее роли в жизни великого русского писателя Горький, конечно, знал. Во второй половине июля 1838 года Гоголь побывал на острове Капри, куда Горький приедет в октябре 1906-го. Удивительно, но при всей разнице мировоззрений, художественных установок и творческих методов в их восприятии Италии и итальянцев много общего.

Приехав в марте 1837 года на обетованную италийскую землю, Гоголь начинает, по выражению Ю. В. Манна, постигать эту страну «с настойчивостью и устремленностью этнографа и культуролога»2. Он открывает для себя и для многих русских и не только русских читателей итальянского народного поэта Джузеппе Белли. Рассказывая об этом, Сен-Бев в 1839 году писал: «Его интересует народный гений, и куда бы ни устремлялся взор, он любит открывать присутствие этого гения и изучать его»3. Да, Гоголь изучает народный итальянский дух. И первое, что отмечает он в народном характере, это врожденное чувство прекрасного. «Это первый народ в мире, который одарен до такой степени эстетическим чувством, невольным чувством понимать то, что понимается только пылкою природою, на которую холодный, расчетливый, меркантильный европейский ум не набросил своей узды»4, — писал он М. Балабиной в апреле 1838 года. С этой национальной чертой итальянцев для Гоголя неразрывно связаны другие — колоссальная внутренняя свобода, открытость души, веселость нрава и естественность человеческих связей. «В Италии нельзя быть сиротою ни живущему, ни усопшему»5, — делится он с П. А. Вяземским в письме 25 июня 1838 года. А П. В. Анненков вспоминал, как однажды, восхитившись природным юмором итальянцев, Гоголь «воскликнул с чувством: „И этих-то людей называют маленьким народом!“ Сметливость и остроумие в народе, — заключает Анненков, — были для него признаками, свидетельствующими даже об историческом его призвании»6. В гоголевском восприятии Римского карнавала Ю. В. Манн справедливо заметил искреннее восхищение не только красочностью, всеобщностью действа, легкостью, с которой преодолеваются всевозможные социальные преграды и ограничения, но и некоей оппозиционностью карнавала по отношению к власти. «Ни одного происшествия здесь не случится без того, чтоб не вышла какая-нибудь эпиграмма или острота в народе»; поэтому «в первые же дни карнавала… в народе вышел вдруг экспромт». И далее приводится итальянская фраза, которая в переводе звучит так: «Богу угоден карнавал, но не угоден кардинал»7.

А вот строки из воспоминаний Д. Н. Семеновского о встречах с А. М. Горьким: «Куря и по временам глухо кашляя, он начал рассказывать о каприйских рыбаках и неополитанских рабочих. „Сказок об Италии“ я еще не читал, но рассказ Горького звучал для меня сказочно.

Алексей Максимович говорил о врожденной артистичности людей, среди которых жил до приезда на родину, о их любви к искусству, музыке, песне. Раз в году они устраивают праздник песни, музыкальное соревнование. Песня, победившая на конкурсе, распевается на следующий день и продавцами макарон, и горничными, и газетчиками, и уличными мальчишками. Однажды лучшую песню сложил простой извозчик»8.

Среди тех, кто бывал у Горького на Капри, многие вспоминали о том, как тянулись к нему дети, как уважали этого странного русского взрослые. Это было во многом ответное чувство на искренний интерес Горького к итальянцам. Но лучше всего его отношение к ним выразили, конечно, «Сказки об Италии». И в них можно найти многое из того, что так восхищало в итальянцах и Гоголя. Их природное эстетическое чувство (в «сказке» о розовых лепестках в красном вине), их братское единение в трудную минуту («сказки» о детях Пармы, о забастовке трамвайщиков или о свадьбе бедняков), их жизнелюбие, оптимизм и веселость («сказки» о веселом Пепе и о танцующей Нунче). И хотя, конечно, никакие это не сказки, и в основе каждой лежат картины действительной жизни, реально увиденные или услышанные писателем в Италии, Горький предстает в ней явным романтиком. Собственно говоря, он сам называет себя так в письме Н. В. Чертовой от 11 января 1928 года, имея в виду сказку о Матери: в ней «я выразил „романтически“, и как умел, мой взгляд на женщину. Не понимайте мой титул „мать“ чисто физиологически, а — аллегорически…»9.

А в предисловии, написанном им «от редакции» для предполагавшегося в 1919 году издания «Сказок» З. И. Гржебиным, говорит о некотором «приукрашивании» им итальянцев: «…немножко прикрасить человека — не велик грех, людям слишком часто и настойчиво говорят, что они плохи, почти совершенно забывая, что они — при желании своем — могут быть и лучше. Если всегда говорить людям только горькую правду об их недостатках, — этим покажешь их такими мрачными красавцами, что они станут бояться друг друга, как звери, и совершенно потеряют чувства доверия, уважения и интереса к ближнему, — чувства, не очень пышно развитые у них… Достоинства, выработанные человеком в себе самом очень медленно, с великими страданиями, — эти достоинства необходимо иногда прикрасить, преувеличить, чтобы тем поднять их значение, расцветить красоту ростков добра, которые — будем верить! — со временем разрастутся пышно и ярко»10.

Эта романтическая приподнятость в изображении итальянцев тоже роднит сказки Горького с тем, что писал об Италии Гоголь. Например, с его повестью «Рим», которая представляет собой своего рода развернутую метафору гоголевского восхищения Италией. Иногда кажется даже, что Гоголь и Горький встречались с одними и теми же людьми. Безалаберный добрый Пеппе, к которому герой «Рима» решается обратиться с просьбой найти Аннунциату и который, хотя и поседел, но до Джузеппе так и не добрался, на всю жизнь оставшись с уменьшительным именем, может показаться просто-напросто сильно постаревшим веселым подростком Пеппе из сказки Горького. Старый Пеппе у Гоголя «заходил по утрам к аббатам забирать их панталоны и башмаки для почистки к себе на дом, которые потом позабывал в урочное время отнести назад от излишнего желанья услужить кому-нибудь попавшемуся третьему»11. Горьковскому Пеппе «какая-то синьора поручила… отнести в подарок подруге корзину яблок своего сада», и он вернулся под вечер за вознаграждением, с готовностью рассказав женщине, как отбивался ее яблоками от соседских мальчишек: «Но право, вы не беспокоились бы так, если б видели, как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы этих мошенников…» (Горький, 12, 158-159).

А первая красавица и лучшая танцорка квартала Нунча у Горького — это та же гоголевская Аннунциата. «Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец созданья, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге», — пишет Гоголь (Гоголь, III, 185). И, кажется, именно ее узнаешь и в героине Горького: «Грянул, загудел, зажужжал бубен, и вспыхнула эта пламенная пляска, опьяняющая, точно старое, крепкое, темное вино; завертелась Нунча, извиваясь, как змея, — глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее прекрасное непобедимое тело» (Горький, 12, 141). Собственно говоря, Нунча (или Нунца) и есть уменьшительное от имени Аннунциата. С большой долей вероятности можно утверждать, Горький перечитывал Гоголя на Капри, и чтение это повлияло на его обращение, по существу, к тому же самому архетипу прекрасной женщины, воплощенной витальности, символу национального духа. Он видит Италию как бы теми же, что и Гоголь, глазами.

Есть и еще нечто общее. И у Гоголя, и у Горького образ Италии соотнесен с образом не названной, но ни на минуту не забываемой в дальних краях ни тем, ни другим России. Однако если у Гоголя это соотнесение ориентировано на героическое прошлое, то у Горького оно направлено, естественно, в прекрасное революционное будущее.

В повести «Рим» Италия с ее великим прошлым сравнивается с Францией, о которой герой понимает, «что не почила на ней величаво-степенная идея» (Гоголь, III, 196). Итальянская нация, лишенная ныне «значения политического», видится ему в противоположном свете. Приводя, сходную логику, применяемую П. Я. Чаадаевым периода «Апологии сумасшедшего» о неучастии России в современной истории, Ю. В. Манн доказывает, что Россия «по глубине сокрытого нравственного и религиозного смысла» — аналог Италии для Гоголя12. Все это, несомненно, обостряло и актуализировало в глазах русских читателей содержание «Рима». С. Т. Аксаков, познакомившись с повестью, восклицает в письме к сыновьям: «Вот это истина! Вот во что должны были обратиться победители-римляне… Это те же самые огненные стихии, на которых была основана слава победителей света… А близорукие историки, тупорылые ученые ничего не поняли в этой куче сора, грязи и обломков»13.

Что касается «Сказок об Италии» Горького, то излишне напоминать о том, что почти в каждой из них присутствует мысль о прекрасном будущем прекрасных и сильных людей. И эта мысль для Горького в пору создания «Сказок» неразрывно связана с революционной действительностью и революционным будущим России. «„Понимаешь, если это привьется… Нас трудно будет одолеть, а?“ …А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих навстречу новой жизни» (Горький, 12, 16). Эти слова из «сказки» о детях Пармы — лейтмотив всего цикла.

У Гоголя прекрасное настоящее Италии соотносится с ее великим прошлым. У Горького о прошлом речи нет, настоящее Италии (и России) становится залогом прекрасного будущего. Такая разнонаправленность проекции итальянской жизни на жизнь российскую и могла сводить, в глазах Горького, на «нет» все то общее, что можно было увидеть в их восприятии Италии. Потому что разнонаправленность эта была для него знаком непреодолимой границы между Гоголем и той литературой, которую Горький назвал в своих каприйских лекциях «нашей».

Главная задача лекции Горького о Гоголе — доказать, что Гоголь никакого отношения не имел к реализму и, следовательно, никак не мог быть его зачинателем в русской литературе. Что такое реализм, в тогдашнем представлении Горького? Это «объективное изображение действительности, изображение, которое выхватывает из хаоса житейских событий, человеческих взаимоотношений и характеров наиболее общезначимое, наичаще повторяющееся… Писатель-реалист склонен… к сводке общезначимого, всем людям эпохи свойственного, в единое, целостное»14.

Излюбленным же материалом романтика-индивидуалиста является только субъективное, нетипичное, незначительное. Такова логика рассуждений Горького. И с этих позиций он анализирует произведения Гоголя. К однозначно субъективным, а значит, в контексте этой логики романтическим Горький относит не только ранние опыты Гоголя, не только его «Вечера на хуторе близ Диканьки», но и «Невский проспект», например, и «Старосветские помещики». При чем к просчетам последней повести Горький относит полное отсутствие в ней изображения жизни деревни и помещичьих крестьян, взволнованных в те годы эпидемией холеры и военными поселениями. Равно как и отсутствие объективного изображения жизни помещичьего класса, в котором в то время преобладали националистические и сепаратистские идеи. Анализируя «Тараса Бульбу», Горький-критик фиксирует явные преувеличения и неточности в изображении деталей боя, доказывая, например, что разрубить саблей всадника пополам невозможно.

Говоря о языке Гоголя (а это «речь романтика, напыщенная и неубедительная», по определению Горького), он приводит хрестоматийные описания украинской ночи и Днепра и снова упрекает Гоголя в неточности (в описании полета птиц, например).

Наконец, Горький переходит к «нашему Гоголю», к автору «Ревизора» и «Мертвых душ», огромного значения которых для своего времени и «для нас как исторического документа и образца литературной техники» он не отрицает. И что же? «И в „Ревизоре“ и в „Мертвых душах“ есть нечто от Гоголя-романтика, плохо, как мы видим, считавшегося с действительностью и недостаточно объективно наблюдавшего жизнь». Упреки в адрес «Ревизора» сродни упрекам по поводу «Старосветских помещиков». «Полное отсутствие молодых чиновников» и чиновников-разночинцев в уездном городе, «ненаблюдательность» Гоголя, не заметившего, что героем эпохи был не Хлестаков, а Рылеев, и так далее. «В „Мертвых душах“ тот же недостаток объективизма, свойственный вообще всем романтикам». Поэтому Гоголь не замечает такой значительной и влиятельной группы дворян, каковы были Аксаковы, Хомяковы, Киреевские и пр., и изображает только «Плюшкиных, Собакевичей, Коробочек и других уродов». Народ же в «Мертвых душах» — это вообще странный народ. И Горький сравнивает у Гоголя хохлов, которые все «умные, добрые, все — поэты», и великороссов, «скудоумных, тяжелых, грубых». Одним словом, тот же «разлад писателя с жизнью». «Выбранные места» и «Авторская исповедь», по логике Горького, потом только подтвердят это.

В заключение Горький делает вывод: «Гоголь был романтик-индивидуалист, он с детства носил в себе болезненное влечение к мистике, он случайно, руководимый Пушкиным, встал однажды на верный путь… и создал лучшие свои произведения, они — наши, ибо они здоровы, правдивы, революционны, а все, что сделано Гоголем, кроме «Ревизора» и «Мертвых душ», возьмите, нищие, себе, это ваше, ибо это — выдуманное, болезненное, гнилое!»15

Когда обращаешься к доводам, приводимым Горьким в его критике Гоголя, особенно к социологическим выкладкам о помещичьем классе и крестьянстве или о классовом соперничестве разночинцев и дворян в связи с анализом «Старосветских помещиков» или «Ревизора», невольно ловишь себя на мысли, что речь в его лекции вообще шла о чем-то другом. Не о художественном творчестве как таковом, а о чем-то, что было на тот момент для самого Горького гораздо более важным. Отсюда взволнованный тон выступления, отсюда экспрессивная лексика («уроды», «крикливый язык», «гнилая и мутная мудрость»), отсюда обилие оценочных эпитетов применительно к Гоголю («хилый физически, неустойчивый духовно, болезненно капризный, честолюбивый, крайне эгоистичный в отношениях к людям», «слабый человек, задохнувшийся в мистицизме»). В полемическом увлечении Горький не только отлучает Гоголя от реалистической литературы, но и часто практически отказывает ему в таланте, упрекая в неоригинальности, во вторичности, в подражании Жуковскому, Гофману, Стерну, Марлинскому и даже В. А. Соллогубу. Это, в конце концов, приходит в противоречие с тем, что сам Горький говорит в завершение лекции о «Ревизоре» и «Мертвых душах», «которым нет равных в русской литературе». Хотя и «не помирит нас с ним эта его заслуга». Единственное, что хоть как-то оправдывает Гоголя в глазах Горького, и, «до некоторой степени, объясняет нам разрушение души Гоголя (по его мнению — В. Б.), — он, как многие, жертва времени»16.

Попытаемся определить жанр выступления Горького. Меньше всего это была академическая лекция бесстрастного литературоведа-исследователя. Не будем забывать, что все в целом триумфальное (не смотря на обструкцию, устраиваемую официальными властями) путешествие А. М. Горького и М. Ф. Андреевой по Европе и Америке 1906-1913 гг. представляло собой, по существу, крупную политическую акцию партии большевиков. И ее целью, во многом, была агитационная работа, разъясняющая миру смысл и значение русской революции (у этой поездки был и гораздо более утилитарный смысл — помешать русскому правительству получить заграничные займы для подавления революции и собрать средства на партийную работу). На тот момент Горький был искренне убежден в высокой правоте дела, и он с большим воодушевлением выполнял свою миссию, пропагандируя идеи единства рабочих людей всего мира, формирования нового человека и новой социалистической литературы. Поэтому любое публичное выступление Горького (а они проходили повсюду с невероятным успехом) представляло собой, по сути, политическую манифестацию. Такими же публичными выступлениями были и лекции об истории русской литературы в Каприйской школе рабочих-пропагандистов, где классовый подход к литературе доминировал. Поэтому выступления эти надо относить к политической публицистике. К жанру заведомо тенденциозному. И с поправкой на это воспринимать высказываемые в них положения и звучавшие в них теоретические дефиниции, касающиеся реализма и романтизма в литературе.

Лекция о Гоголе не была исключением. Отталкиваясь от творчества русского классика, Горький с убеждением утверждал в ней принципы близкой его сердцу новой пролетарской литературы и полемизировал с религиозно-мистическими идеями Д. С. Мережковского, публиковавшего в то время свои работы о Гоголе, и авторов вышедшего тогда сборника «Вехи». Отсюда ее революционный пафос, полемическая острота и романтическая приподнятость тона. Отсюда же и ее противоречия. Горький относит Гоголя к романтизму. Однако это ни на минуту и ни на дюйм не приближает Гоголя к «нашей», по формулировке Горького, литературе. Со всем ее революционным романтизмом, бьющим через край в тех же, например, «Сказках об Италии» самого Горького.

В своем докладе «Советская литература» на первом Всесоюзном съезде советских писателей 17 августа 1934 года Горький уже причислит Гоголя к «линии критического реализма — Фонвизин, Грибоедов, Гоголь и т. д. до Чехова, Бунина». Однако чуть ниже все-таки повторит свою «каприйскую» мысль (хотя и в более сдержанном тоне): «Карикатуры и шаржи Гоголя в книге «Мертвые души» — это не так уж характерно для поместной, феодальной России, — Коробочки, Маниловы, Петухи и Собакевичи с Ноздревыми влияли на политику самодержавия только пассивным фактом их бытия и — как кровопийцы крестьянства — не очень характерны»17. Таким образом, и тридцать лет спустя Горький, скорее всего, подписался бы под многими своими суждениями о Гоголе, высказанными на Капри, и снова отказал бы ему в титуле зачинателя реализма в русской литературе.

В заключение надо сказать, что, не смотря на бьющую через край тенденциозность и «партийность» Горького-критика, интуиция художника в оценке Гоголя все-таки его не подвела. В последнее время, хотя разговоры о всякого рода «измах» и становятся в литературоведении все менее и менее популярными, многие обратили внимание на весьма сложные «взаимоотношения» Гоголя с реалистическим методом в литературе. «Своеобразным курьезом» называл «реализм» Гоголя Ю. М. Лотман. В своей последней статье «О „реализме“ Гоголя» (слово «реализм» в заглавии взято в кавычки) он писал: «Реалистическая тенденция молчаливо подразумевала, что в жизни есть одна-единственная истина и что все, что нельзя назвать истиной, следует именовать ложью. У Гоголя же привычка ко лжи была равнозначна художественному творчеству. Он был, пожалуй, единственным из так называемых реалистов, для которых «истина» перестала быть доминирующим критерием»18.

Примечания

1. М. Горький. История русской литературы // ИМЛИ РАН. Архив А. М. Горького. Под общей редакцией академика Н. К. Луппола. Т. 1. М., 1939. С. 117.

2. Манн Ю. В. Грани итальянской темы у Гоголя // Памяти Георгия Пантелеймоновича Макогоненко: Сб. статей, воспоминаний и документов. СПб, 2000. С. 130.

3. Цит. по: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя: В 4 т. Т. 4. М., 1897. С. 413.

4. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. М., 1937-1952. Т. XI. С. 142.

5. Там же. Т. XI. С. 157.

6. Цит. по: Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя: В 4 т. Т. 4. М., 1897. С. 81-82.

7. Манн Ю. В. Гоголь: Труды и дни. М., 2004. С. 504-505.

8. Максим Горький в воспоминаниях современников: В двух томах. М., 1981. Т. 1. С. 287.

9. Горький М. Собрание сочинений. В 30 т. Т. 30. М., 1955. С. 62.

10. Горький М. Полное собрание сочинений. В 25 т. Т. 12. М., 1971. С. 552-553. Далее ссылки на это издание в тексте.

11. Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 3. М., 1984. С. 221. Далее ссылки на это издание в тексте.

12. Манн Ю. В. Грани итальянской темы у Гоголя // Памяти Георгия Пантелеймоновича Макогоненко: Сб. статей, воспоминаний и документов. СПб, 2000. С. 133-134.

13. Цит. по указанной работе Ю. В. Манна. С. 134.

14. М. Горький. История русской литературы // ИМЛИ РАН. Архив А. М. Горького. Под общей редакцией академика Н. К. Луппола. Т. 1. С. 120.

15. Там же. С. 124-126, 136.

16. Там же. С. 135.

17. Горький М. Собрание сочинений. В 30 т. Т. 27. М., 1953. С. 311, 317.

18. Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб, 1997. С. 694, 698.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гальбштадтская средняя общеобразовательная школа»

| «РАССМОТРЕНО» Председатель экспертного совета _________Попова И.А. Заключение от _____2020__г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор _____________Н.Ф.Осипова Приказ № ___ от «___»____________20__ г |

Рабочая программа

среднего общего образования

по литературе,

11 класс,

2020–2021 учебный год

Рабочая программа составлена на основе авторской

программы по литературе под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы

(Базовый уровень)

Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год

Программу составила Лымарева Н.В.,

учитель русского языка и литературы

высшей квалификационной категории

с.Гальбштадт, 2020г

Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 11 класса МБОУ «Гальбштадтская СОШ» составлена в соответствии с нормативными документами:

- Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гальбштадтская средняя общеобразовательная школа» Немецкого национального района Алтайского края (утв. приказом директора МБОУ «Гальбштадтская СОШ» от 01.10 2019г. № 243);

- Положение о рабочей программе учебных предметов, направленных на достижение образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС и ФкГОС (утв. приказом директора МБОУ «Гальбштадтская СОШ» от 1.08.2018г. № 193).

Методические материалы:

— Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год.

-Русский язык и литература. Уроки литературы в 11 классе, книга для учителя, 3-е издание под редакцией В.П. Журавлёва; М.: Просвещение, 2004. — 172 с.

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены уникальностью литературы как объекта школьного изучения. Эстетическая природа литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение литературы в 10 классе предполагает:

- творческое взаимодействие («диалог») читателя с художественным произведением;

- обращение к литературоведческой науке;

- понимание суждений литературной критики.

Рабочая программа рассчитана на 102 часа и реализуется в течение 34 учебных недель (3 часа в неделю), что соответствует авторской.

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы направлено на достижение следующих целей:

- воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных произведений, так и историко-литературного курса в целом;

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной литературе.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:

- приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической литературы, к лучшим образцам современной литературы;

- воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу;

- развитие потребности в чтении художественных произведений;

- формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства;

- развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;

- совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения).

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 11класс

Личностные результаты:

- осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

- ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

- моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

- коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;

- основы экологической культуры, соответствующее современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции);

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные:

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

- овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной автору действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления.

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится:

- демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы и подтексты);

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;

- анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: места и времени действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров;

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;

- анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:

- давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);

- выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник получит возможность научиться:

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст.

Выпускник получит возможность узнать:

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;

- об историко-культурном подходе в литературоведении;

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.);

- имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.;

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.).

Содержание учебного предмета, 11 класс

Введение. Изучение языка художественной литературы Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка.Теория. Художественный текст. Поэтический язык.

Мировая литература рубежа 19-20 вв. Содержание понятия «мировая литература» Характерные черты. . Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк. Жизнь и творчество, судьба и творчество.

Русская литература начала 20 века Литературные искания и направленияфилософской мысли. Золотой и серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 20 века.Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза писателя. Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. Эстетическое кредо писателя.Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности».

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество, личность писателя. Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. Куприн-мастер рассказа.

«Юнкера», «Жанета»

Контроль: контрольное сочиенение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна..

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и судьба. На перепутьях реализма и модернизма. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». Трагический смысл финала рассказа.

Иван Сергеевич Шмелёв. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Повесть «Солнце мертвых». Творческая индивидуальность. Язык произведений Шмелева.

Борис Константинович Зайцев Память о России. Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». Беллетризованные биографии.

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции».Рассказы. Развитие представлений об иронии и пародии.

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России. Оценка таланта писательницы современниками. различие юмора и сатиры А.Т.Аверченко и Тэффи.

Владимир Владимирович Набоков Память о России. Начало творчества. Классические традиции в романах писателя. Язык и стилистическая индивидуальность. Роман «Машенька». Феномен языка Набокова.

Особенности поэзии начала 20 века Художественные открытия поэзии начала 20 века. Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический герой. Творческие искания.

Русский символизм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии серебряного века.Эстетические программы модернистских объединений.

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному

поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения. «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени», «Лунный луч», «Фантазия». Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.

Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый Основные этапы жизни.Стихотворения А.Белого «На горах», «Отчаянье», И.Ф.Аненского «Мучительный сонет», «Смычок и струны»,Ф.Сологуба «В тихий вечер на распутье двух дорог». Основные темы и мотивы лирики поэтов.

Русский акмеизм.Истоки. Литературные манифесты акмеистов.Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты.Влияние акмеизма нга последующее развитие русской литературы 20 века.

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.

Русский футуризм. Футуризм как литературное течение модернизма. Характерные черты эстетики футуристов.Лирика И. Северянина, Стихотворения: «Я, неий Игорь Северянин…», «Ананасы в шампанском». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина

эмиграции.Ранняя лирика. «Акробат», «Воспоминанье».

Максим Горький. Биография. Ранние рассказы. «Макар Чудра» Романтический пафос и реализм рассказа. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы.

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького.

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М.Горького.

Александр Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). изучения).«Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути…».

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева.

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом».

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 6 произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.Статья А.Блока «Интеллигенция и революция»

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А.Блока.

Новокрестьянская поэзия.

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Изба – святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тесаные дроги…»,»Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская», «Сорокоуст». «Я покинул родимый дом…», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…». Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым -людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).

Поэма «Анна Снегина». лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Смысл финала поэмы.

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство поэта.Стихотворения Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. Поэма «Хорошо». Пьесы «Клоп», «Баня». Сатира Маяковского. Лирика Любви.

Литературный процесс 1920-х годов Народ и революция- поэтические обобщения. Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. Серафимовича.

Александр Александровия Фадеев. Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Разгром». Проблема гуманизма и нравственного выбора героя. Путь становления героев. Смысл названия произведения.

Исаак Бабель. Жизнь и творчество писателя (обзор). «Конармия»-цикл новелл. Тема революции и Гражданской войны. Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий.

Евгений Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Жанр утопии и

антиутопии. актуальность романа. Различные интерпретации произведения.

Михаил Зощенко. Жизнь и творчество писателя (обзор). Сатирические рассказы.

Индивидуальный стиль писатея. Юмор и сатира.

Контроль: зачетная работа за 1 полугодие.

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения. Жизнь и творчество Н.А.Островского (обзор) Сложность творческих поисков и писательских судеб.

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор).

Контроль: контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…». «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор)

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.

Алексей Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор) автобиографическая повесть. Тема русской истории в литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное своеобразие

романа.

Михаил Пришвин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Путевые очерки. «Черный араб». Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая солнца». Дневник как дело жизни.

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». «Поэма без героя». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…» «Гроза идет». Трагедия поэта. Философский характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта.

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Донские рассказы», «Лазоревая степь», «Родинка», «Чужая кровь» «Шибалково семя».

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении.

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.

Контроль: контроьное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон»

Из мировой литературы 30-х годов

О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. Специфика жанра и композиции произведения. РПроблема дегуманизации общества в процессе технического прогресса.

Литература периода Великой отечественной войны (обзор). Писатели на фронтах ВОВ. Первые публикации во фронтовой печати. Проза Великой отечественной войны.Поэзия. Драматургия.

Александр Трифонович Твардовский Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская работа во фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». Исповедальная лирика. Поэма «По праву памяти».

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.

Рассказ «Матренин двор»Сюжет , композиция, пролог.

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). автобиографизм творчества А.И.Солженицына.

Из мировой литературы. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй Повесть «Старик и море».

Полвека русской поэзии. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических традиций в 70-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм.

Иосиф АлександровичБродский Жизнь. Творчество. (Обзор.). Творческая самостоятельность. Бродский — «поэт культуры», усложненный «культурный багаж» его поэзии. Русская и западная ориентация творчества. Широта тематического диапазона «Я входил вместо дикого зверя в клетку», «Пилигримы», «Рождественский романс». Поэтика Бродского, определяемая как «странная архитектура». Эксперименты Бродского с поэтическими жанрами.

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко

Русская проза В 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. Обновление повествовательных форм.

Валентин ГригорьевичРаспутин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Прощание с Матерой» изображение патриархальной русской деревни, мало затронутой пагубным влиянием цивилизации. Экология души — экология природы.

Василий МакаровичШукшин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Тематическое новаторство прозы Шукшина. Соседство комических элементов с трагическими в изображении повседневной жизни совре- менной деревни. Нравственные искания героев. Своеобразие «чудаковатых» персонажей. «Неравнодушный реализм» Шукшина: «Чудик», «Алеша Бесконвойный», «Обида».

Александр Валентинович ВампиловЖизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Пьеса «Утиная охота». Традиции и новаторство в драматургии писателя.

Федор Абрамов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор ). Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Новаторство «деревенской прозы» Абрамова.

Обзор повестей К.Воробьева «Убиты под Москвой», В.Кондратьева «Сашка», Е.Носова

«Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. Своеобразие развития военной темы.

«Городская проза» в русской литературе 1960-1980 гг. Концепция личности в «городской прозе».

Обзор повести Ю.Трифонова «Обмен». Нравственная проблематика произведения.

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса.

Формой промежуточной аттестации является итоговое сочинение

Срок реализации данной программы: 2020-2021 уч.год

Тематическое планирование

| № | Тема | Количество часов |

| 11 класс – 102 часа | ||

| 1 | Изучение языка худложественной литературы | 1 ч |

| 2 | Мировая литература рубежа 19-20 веков | 1 ч |

| 3 | Русская литература начала 20 вв. | 45ч |

| 16 | Литературный процесс 1920-х годов | 35 ч |

| 26 | Из мировой литературы 1930-х годов | 4 ч |

| 28 | Литература периода Великой Отечественной войны | 5 ч |

| 30 | Полвека русской поэзии(поэзия послевоенного периода) | 4 ч |

| 31 | Русская проза 1950-2000-х годов | 7 ч |

Календарно-тематический план учебного предмета «Литература»

| № | Название раздела Тема урока | Кол-во часов | Контроль | Дата |

| 1.1 | Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста | 1 | ||

| 2.2 | Мировая литература рубежа XIX-XX веков | 1 | ||

| 3.3 | Русская литература начала XX века | 1 | ||

| И.А.Бунин | ||||

| 4.1 | Творчество И.А.Бунина. Изображение России в повести И.А.Бунина «Деревня» | 1 | ||

| 5.2 | Образ греха в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» | 1 | ||

| 6.3 | Кризис цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» | 1 | ||

| 7.4 | Тема любви в рассказах И.А.Бунина «Солнечный удар», «Темные аллеи», «Чистый понедельник» | 1 | ||

| 8.5 | Новаторство романа И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева» | 1 | ||

| А.И.Куприн | ||||

| 9.1 | А.И.Куприн. Мир духовный и мир цивилизованный в повести А.И.Куприна «Олеся» | 1 | ||

| 10.2 | А.И.Куприн. «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер повести | 1 | ||

| 11.3 | Талант любви и тема социального неравенства в повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет» | 1 | ||

| 12.4 | Контрольное сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна | 1 | Сочинение | |

| 13 | Творчество Л.Н.Андреева | 1 | ||

| 14 | Творчество И.С.Шмелева | 1 | ||

| 15 | Творчество Б.К.Зайцева | 1 | ||

| 16 | Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи | 1 | ||

| 17 | Творчество В.В.Набокова | 1 | ||

| Особенности поэзии начала XX века | ||||

| 18.1 | Серебряный век как литературно-эстетическая категория. Модернизм поэзии Серебряного века | 1 | ||

| 19.2 | Символизм как литературное течение. В.Я.Брюсов как основоположник русского символизма | 1 | ||

| 20.3 | Своеобразие художественного творчества К.Д.Бальмонта | 1 | ||

| 21.4 | Основные темы и мотивы лирики И.Ф.Анненского, Ф.Сологуба, А.Белого | 1 | ||

| 22.5 | Русский акмеизм и его истоки | 1 | ||

| 23.6 | Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилева | 1 | ||

| 24.7 | Футуризм как литературное течение модернизма. Лирика И.Северянина, В.Ф.Ходасевича | 1 | ||

| 25.8 | Контрольное сочинение по произведениям поэтов Серебряного века | 1 | Сочинение | |

| М.Горький | ||||

| 26.1 | М.Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М.Горького | 1 | ||

| 27.2 | Рассказ М.Горького «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения | 1 | ||

| 28.3 | Пьеса М.Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов произведения | 1 | ||

| 29.4 | Спор о назначении человека в пьесе М.Горького «На дне»: «три правды» и их трагическое столкновение | 1 | ||

| 30.5 | Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М.Горького | 1 | ||

| 31.6 | Контрольное сочинение по творчеству М.Горького | 1 | Сочинение | |

| А.А.Блок | ||||

| 32.1 | Жизнь, творчество, личность А.А.Блока. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме» | 1 | ||

| 33.2 | Тема «страшного мира» в лирике А.А.Блока | 1 | ||

| 34.3 | Тема Родины и исторического пути России в лирике А.А.Блока | 1 | ||

| 35.4 | Поэма А.А.Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция и проблематика произведения | 1 | ||

| 36.5 | Контрольное сочинение по творчеству А.А.Блока | 1 | Сочинение | |

| 37 | Новокрестьянская поэзия. Н.А.Клюев: истоки и художественный мир поэзии Н.А.Клюева | 1 | ||

| С.А.Есенин | ||||

| 38.1 | С.А.Есенина. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта | 1 | ||

| 39.2 | Тема Родины и природы в поэзии С.А.Есенина | 1 | ||

| 40.3 | Тема любви в лирике С.А.Есенина | 1 | ||

| 41.4 | Поэма С.А.Есенина «Анна Снегина»: анализ лиро-эпического произведения | 1 | ||

| 42.5 | Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С.А.Есенина | 1 | ||

| В.В.Маяковский | ||||