Руководители с развитым навыком делегирования повышают доход своего бизнеса на треть больше менеджеров с низким уровнем навыка. Рассказываем, чем делегирование отличается от аутсорсинга и как грамотно передавать задачи

⏰ Время на чтение: 5–7 минут

Что такое делегирование

Делегирование — это передача задач или компетенций от руководителя к подчиненному. Делегирование отличается от обычного распределения обязанностей тем, что здесь передают задачи из «мира» руководителя.

Например, у руководителя назначена встреча с потенциальными партнерами. Он знает, что им важно наглядно увидеть показатели будущего проекта. Чтобы проиллюстрировать питч, эффективный руководитель придумает содержание презентации, а оформление делегирует сотруднику. Пока работник ее оформляет, менеджер сможет подготовиться к переговорам.

Что подойдет для делегирования:

Простые задачи, которые отнимают время и отвлекают от стратегической работы: регистрация на мероприятия, бронирование билетов и жилья для командировки, ручной перенос списка в Excel-таблицу.

Задачи, выполнять которые можно научить сотрудника, чтобы не заниматься ими самостоятельно: подготовка официальных запросов в госорганы, сбор информации о заказчике или конкурентах.

Задачи, в которых руководителю может не хватать компетенций: ведение личных страниц в соцсетях, разработка сайта-визитки, data-анализ.

Задачи, которые накладываются на другие важные процессы, но должны быть выполнены в любом случае: представительство компании, когда руководитель в командировке, простая коммуникация с подрядчиками.

В чем преимущества делегирования

Если управленец снимает с себя часть рутины, он освобождает время для работы над задачами более высокого уровня: планирования развития компании, анализа отчетов, переговоров с новыми партнерами. Делегирование помогает снизить риск срыва дедлайнов, а это повышает эффективность компании в целом.

Исследование Gallup показало, что средняя выручка компаний из списка Inc.500, чьи руководители владеют навыком делегирования на высоком уровне, в 2013 году оказалась на 33% выше, чем у фирм, чьи руководители имеют низкий уровень делегирования [1].

Кроме того, когда вы передаете часть своих дел сотрудникам, то даете им возможность перенять те навыки и знания, которые помогают принимать важные решения. Такой рост сотрудников ускоряет общий темп работы, а также защищает коллектив в экстренных ситуациях. Команда будет знать, что делать, если руководитель заболеет или уйдет в отпуск.

Когда начать делегировать

Ориентируйтесь на свое расписание. Если работа начала отнимать слишком много времени и личных ресурсов и крадет отпускные дни, стоит перераспределить нагрузку. Можно отдать часть задач текущим сотрудникам или нанять личного ассистента, в том числе удаленного.

Определить количество нагрузки поможет закон Миллера. В своей статье «Магическое число семь плюс-минус два» американский психолог Джордж Миллер отмечал, что человек может удерживать в кратковременной памяти не больше 7 ± 2 элемента [2]. Если в течение дня количество дел, о которых нужно постоянно помнить, приближается к этому значению или превышает его, это сигнал к изменению расписания.

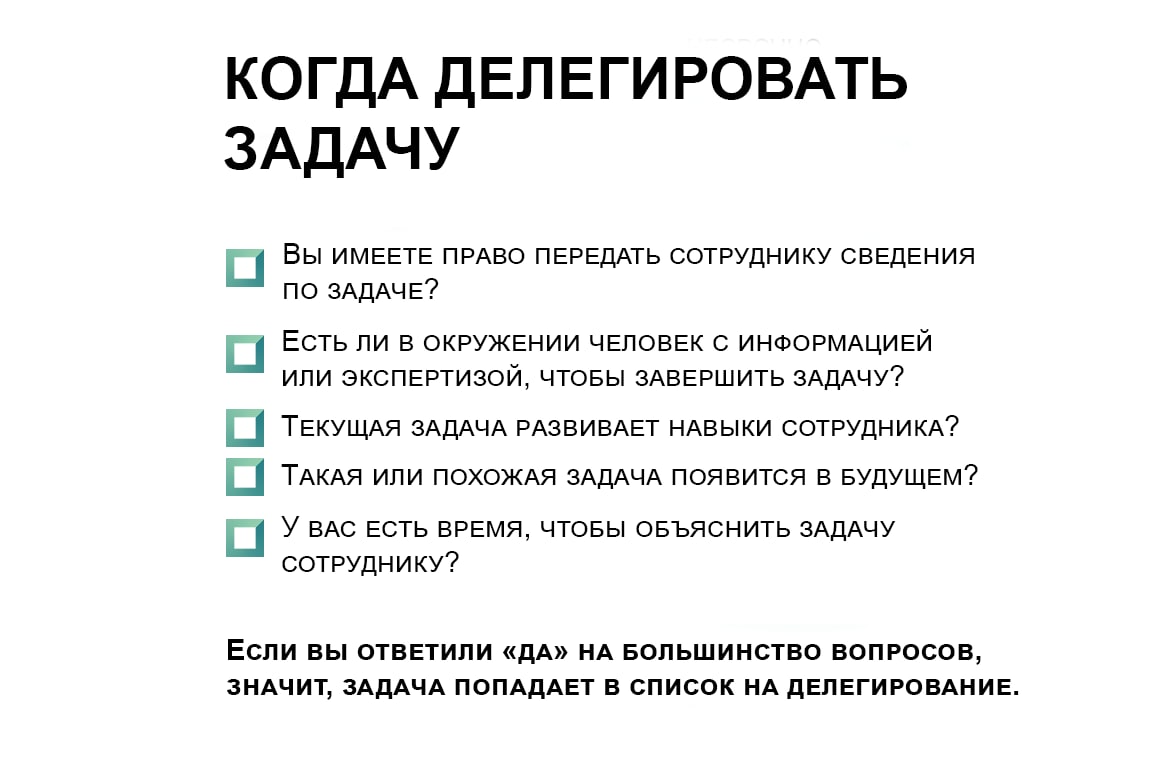

Пять вопросов помогут выбрать задачу, которую следует делегировать

Почему делегировать получается не у всех

Есть шесть основных причин, почему руководители отказываются передавать часть своих задач подчиненным или перестают это делать, столкнувшись с проблемами.

Выбирают не того сотрудника. Прежде чем отдать задачу, нужно понять, есть ли у подчиненного знания и навыки для ее выполнения, как задача от руководства соотносится с его карьерными интересами и целями и какая у сотрудника нагрузка. Лучше делегировать работникам, которые максимально близки к «операционке»: именно они знают все детали ежедневных задач.

Не хотят объяснять. Управленцам кажется, что они впустую тратят время на объяснения, хотя могли бы заниматься делом. Но если не давать четких инструкций, сотрудник ничему не научится и не сможет облегчить нагрузку руководителя. Чем конкретнее и понятнее вы объясните, что хотите от коллеги, зачем, когда и в каком виде это нужно, тем вероятнее он сделает все правильно.

Делегируют группе. Сотрудник должен понимать, за что именно и в какой срок он отвечает. Стоит отдавать работнику всю задачу сразу, чтобы он видел свою зону ответственности.

Поручают неверные задачи. Людям свойственно передавать решения, от которых зависят другие, чтобы избежать ответственности или осуждения [3]. Но руководитель не имеет права передавать некоторые дела сотрудникам, если это не их уровень принятия решений. К таким делам относят:

- определение миссии, целей, стратегии, плана развития компании;

- кадровые решения;

- онбординг — погружение новых сотрудников в процессы компании и знакомство с продуктом;

- расчет эффективности работы команды, премий и штрафов;

- решения по крупным финансовым вопросам, задачам с высокой степенью риска или важности.

Вмешиваются в уже переданные задачи. Страх потерять контроль и перфекционизм заставляют некоторых руководителей встревать в работу и забирать у сотрудников задачи обратно со словами «я сам». Важно помнить, что работники, которые впервые занимаются порученным делом, могут выполнять его медленнее, чем хочется. Но это нормально — это часть их обучения.

Компетентный сотрудник научится и будет работать быстрее. Если у него возникают вопросы во время работы, стоит ответить на них и дать рекомендации, но не делать их вместо работника. А замечания полезнее давать к результату.

Не оставляют время на проверку. Для делегированной задачи нужно заложить время на обратную связь и доработку. Обратная связь — ключевой фактор успеха в делегировании. Она помогает повысить как уверенность работника в собственных силах, так и авторитет руководителя. Поэтому если отчет нужно сдать в следующий понедельник, стоит ставить дедлайн на пятницу, чтобы остался день на доработку.

При этом если принимать работу, которая не устраивает по качеству, сотрудник не научится выполнять задачи как нужно. А руководитель будет постоянно исправлять ошибки.

Как научиться делегировать

Необходимо разобраться, почему вы этого еще не делаете и где могут быть трудности. Например, перфекционизм, страх потери контроля или авторитета могут потребовать работы с психологом. Нехватка времени, боязнь ошибиться в сотруднике решаются через развитие soft skills и внедрение принципов тайм-менеджмента.

Чтобы эффективно делегировать:

- Делегируйте задачи как можно быстрее. Так исполнителю будет проще спланировать работу, чтобы выполнить задачу вовремя.

- Делегируйте тем сотрудникам, у которых есть нужные или близкие компетенции и возможность взять на себя больше задач.

- Понятно объясните, что и когда нужно сделать.

- Установите промежуточные сроки, если проект сложный. Это поможет сделать работу качественно и вовремя.

- Оставляйте буфер времени для маневра. Например, если результат нужен через неделю, дайте помощнику пять дней.

- Всегда давайте обратную связь по сделанному. Так растете и вы как управленец, и ваш сотрудник.

Что почитать

- Книга Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект»

- Книга Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard ‘Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources’

- Книга Александра Фридмана «Делегирование: результат руками сотрудников»

Ответы на вопросы учебника «Литература» 5 класс, 1 часть, Коровина, страницы 186-187

Размышляем о прочитанном

1. Вы прочитали стихотворение Некрасова «Крестьянские дети». Как вы думаете, почему оно так названо? О чём оно? Как произошла встреча героя с крестьянскими детьми и что ему в них сразу понравилось? Принадлежит ли сам рассказчик к крестьянам? Можно ли это узнать по его поведению и речи? Приведите доказательства в пользу вашего ответа. Какие эпитеты и сравнения использует поэт рассказывая об облике крестьянских детей? Почему глаза детей привлекли особое внимание автора и что он в них увидел?

Главные герои этого стихотворение — крестьянские дети. Поэтому оно так названо.

Это стихотворение о крестьянских детях, об их нелёгкой судьбе и коротком детстве.

Герой после охоты спал в сарае, а дети наблюдали за ним. Герою сразу понравилось выражение глаз детей.

Рассказчик — барин, он опять в деревне ради охоты. Он пишет вирши-стихи. У него дорогие часы, золотая цепочка, ружьё.

Эпитеты: внимательных глаз, святой доброты, милые плуты.

Сравнения: как в поле цветы, так стаей летят воробьи.

Глаза детей были спокойны, ласковы, добры, внимательны. Это привлекло внимание автора.

2. Чему подивились дети и какой приговор изрекли? Почему они решили, что незнакомец не барин?

Дети удивились бороде героя. Они считали, что у бар могут быть только усы, поэтому решили, что незнакомец не барин.

3. Что рассказывает поэт о совместных с детьми грибных набегах? Какие подвиги они совершали и от кого ждали славы? Серьёзно или иронично пишет об этом поэт? Кто на отдыхе радовал их рассказами?

Автор вместе с детьми ходил за грибами, раскапывал листья, обшаривал пни, примечал грибное местечко.

Они губили змей, считая это подвигом. И ждали одобрения своих поступков от прохожих.

Автор пишет об этом с иронией, как о простых детских забавах, играх.

Рассказами их радовали прохожие: копатель канав, лудильщик, портной, шерстобит, горожанин

4. В чём состоит нарядная сторона труда и как привлекали родители детей к труду?

Нарядная сторона труда состоит в наблюдении за работой родителей, помощи им, которая кажется детям игрой.

Родители специально брали маленьких детей в поле, чтобы они видели, как трудятся родители, помогали им и привыкали к крестьянскому труду. Они прививали детям любовь к полю и труду.

6. Перед мысленным взором читателя в этом произведении проходит много картин. Какие из них вам особенно запомнились и почему?

Мне больше всего запомнилась картина с Власом. Серьёзный мальчик вёз из леса дрова и считал себя мужиком, который обязан содержать дом и хозяйство.

Мне стало жаль мальчика, который так рано повзрослел и лишился счастливого, беззаботного детства.

7. Каким настроением пронизаны эти картины (грустным, весёлым)? Как вы думаете, правильно ли вы ответили на первый заданный вам вопрос о чём это стихотворение? Как бы вы теперь ответили на него? Что хотел сказать автор о крестьянских детях?

Картины детских игр и забав пронизаны весельем. Картины детского труда кажутся грустными.

Я считаю, что правильно ответила на заданный вопрос. Автор хотел сказать, что крестьянским детям очень рано приходиться работать наравне со взрослыми, у них почти нет детства, они с малых лет знают, что такое труд.

8. Какие картины детства и окружающего мира рисует поэт и чего желает детям?

Поэт рисует яркие картины детства: походы в лес за грибами и ягодами, купание в реке, игры с куклами. Он рассказывает, как дети внимательно слушают рассказы взрослых, как всё им интересно.

Дальше он рассказывает, как начинают трудиться крестьянские дети и что их ждёт в будущем. Он показывает мальчика, который возит из леса дрова наравне со взрослыми.

Обогащаем свою речь

1. Как вы понимаете слова и словосочетания:

Вирши. Стихи.

Коснулось души умиленье. Стало приятно на душе.

Милые плуты. Милые проказники, озорники.

Святой доброты. Бескорыстной доброты.

Грибные набеги. Поход в лес за грибами.

Рубанки. Инструмент плотника.

Синеющей лентой. Голубая лента реки.

Вековое наследство. Оставленное предками.

Хлеб трудовой. Добытый тяжёлым трудом.

2. Выпишите из стихотворения слова, неправильно произнесённые крестьянскими детьми. Как их надо произносить, поставьте правильное ударение.

Вона — вон.

Гляди-тко — смотрите.

Чай — наверное.

Стволина — ствол.

Спроста — наивно, без причины.

Вестимо — само собой.

Не засти — не заслоняй.

УкрАдут — украдУт.

3. В прочитанных вами произведениях много слов, которые незаслуженно редко используются в современном русском языке. Объясните смысл этих слов.

Изваяние — скульптура.

Величава — величественна, внушительна.

Родименький — родной.

Удел — доля, судьба.

Заповедать — завещать.

Литература и изобразительное искусство

Рассмотрите иллюстрации Шмаринова к стихотворению «Крестьянские дети». Помогают ли они вам лучше понять мысли и чувства поэта? Подготовьте устный рассказ о детях, изображённых на иллюстрации.

Мне кажется, что эти иллюстрации хорошо дополняют стихотворение и помогают лучше представить образ крестьянских детей.

Устный рассказ о детях, изображённых на иллюстрациях Шмаринова

На первой иллюстрации мы видим детей, которые отправились в лес за грибами. Девочка постарше, одетая в простую, но чистую одежду, держит на руках малыша. Рядом мальчик палочкой тычет в ёжика, которого дети нашли на опушке. К ним спешит со всех ног ещё один мальчик с огромной корзиной для грибов. Он в огромной кепке, чтобы казаться взрослым, но без штанов.

Мне понятно, что детям сказали набрать полную корзину, и хотя для них лес полон тайн и игр, всё равно им придётся потрудиться. Но стоит жаркое лето и дети счастливы.

На второй иллюстрации мы видим Власа, маленького шестилетнего мальчика, который помогает отцу.

Наступила зима. Мальчик тепло одет. Он глубоко утопает в снегу, но упрямо ведёт под уздцы лошадь с возом дров. Он серьёзен, он чувствует ответственность и немного горд своей важностью. Влас ещё не понимает, что игры для него закончились и начинается полная невзгод и трудов взрослая жизнь.

Арахнофобия – одна из самых распространённых фобий, обладатели которой панически боятся представителей класса паукообразных: пауков, скорпионов и клещей. По данным Американской психологической ассоциации, примерно 6-8 % жителей Западного мира и около 2-4% людей в странах Азии, Африки и Латинской Америки страдают как минимум одной специфической фобией, и почти в 40% случаев иррациональные страхи связаны со всевозможными ползучими тварями. Почему же боязнь пауков и их восьминогих собратьев так глубоко укоренилась в человеческом сознании?

По словам Алана Манавитца – клинического психиатра из нью-йоркского госпиталя Ленокс-Хилл, благодаря жизненному опыту, науке, СМИ и жизни в обществе мы знаем, что многие пауки ядовиты. Это знание провоцирует естественную реакция в виде страха, когда человек видит паука. Впрочем, на протяжении многих лет в научном сообществе идёт спор о происхождении этого страха. Согласно одной из наиболее популярных теорий, виной иррациональной боязни паукообразных является окружение человека. В частности, развитие арахнофобии значительно более вероятно в пределах Западного мира, чем, например, в Камбодже, где жаренные тарантулы и скорпионы считаются деликатесом.

Тем временем сторонники природной теории считают, что страх пауков заложен в нас как механизм выживания, сохранившийся со времён первого знакомства наших предков с восьминогими тварями. Наблюдая за поведением паукообразных, древние люди пришли к выводу о том, что многие из них ядовиты. Однако прародители человечества не догадывались, что далеко не все пауки имеют в своём распоряжении достаточно мощные зубы-хелицеры, чтобы прокусить человеческую кожу. Исходя из актуальных научных данных, среди более чем 35 тысяч видов пауков менее 20 представляют для людей реальную угрозу. Эволюционные психологи предполагают, что арахнофобия стала следствием неспособности определить, какие именно пауки могут причинить реальный вред здоровью человека.

К слову, эволюционную гипотезу подтверждают многочисленные исследования. К примеру, в 2017 году команда учёных из Института мозга человека и когнитивных наук им. Макса Планка провела эксперимент с участием 6-месячных детей. Испытуемым показывали изображения различных животных и растений, наблюдая за состоянием их зрачков. Исследование показало, что зрачки младенцев расширялись больше всего при взгляде на змей и пауков, что в сочетании с другими физическими признаками служило свидетельством сильного страха. Такие итоги эксперимента позволили учёным предположить, что боязнь может быть врождённой и не обусловленной каким-либо неприятным ассоциативным опытом.

По мнению экспертов издания Psychology Today, за развитием арахнофобии может стоять интенсивное отвращение к объекту фобии. Несколько исследований показали, что образ паукообразных полон атрибутов, которые вызывают у людей ощущение неприязни и даже омерзения: ядовитость, волосяной покров, количество ног или глаз, непредсказуемость движений и т. д. Учёные считают, что нередко люди не в состоянии отличить физические проявления отвращения от признаков страха, вследствие чего возникает иррациональная боязнь. В частности, оба состояния имеют схожие симптомы: расширенные зрачки, ускоренный пульс, тошнота. Кроме того, при встрече с объектом фобии люди нередко хмурятся и морщат нос. С точки зрения эволюционной нейробиологии, отвращение, как и страх, играет важную роль для самосохранения живых организмов.

Многолетний опыт поведенческих психотерапевтов показывает, что арахнофобия наиболее успешно поддаётся лечению при помощи экспозиционной терапии. Данная техника подразумевает прямое столкновение обладателя фобии с её источником в безопасной, контролируемой обстановке. Суть метода заключается в образовании новых нейронных связей при помощи создания позитивных ассоциаций и воспоминаний.

Неплохие результаты также показало экспериментальное применение пропранолола в сочетании с экспозиционной терапией. В 2016 году исследование, опубликованное в журнале Biological Psychiatry, отметило заметный прогресс в преодолении иррационального страха спустя всего несколько дней приёма препарата, сопряжённого с взаимодействием с тарантулом в течение всего двух минут. Через 3 месяца участники эксперимента могли держать паука в руках, а спустя год арахнофобия полностью излечилась. По словам исследователей, такой эффект связан со способностью пропранолола уменьшать эмоциональное воздействие сформированных негативных воспоминаний.

В 2014 году нейробиологи поделились с миром удивительным примером радикального избавления от арахнофобии. Согласно описанному клиническому случаю, пациент получил хирургическую помощь для облегчения приступов судорог, спровоцированных саркоидозом. Хирург удалил участок тканей миндалевидного тела – части мозга, которая, среди прочего, отвечает за формирование эмоций, в частности страха. После данной процедуры арахнофобия пациента невероятным образом обратилась очарованием пауками.

Ещё одно необычное исследование, проведённое в 2019 году, продемонстрировало исцеляющий эффект просмотра фильмов «Человек-Паук» и «Человек-Муравей». До и после просмотра отдельных фрагментов этих фильмов участники эксперимента заполняли небольшие опросники. Как ни странно, даже семисекундного отрывка было достаточно, чтобы у некоторых испытуемых уменьшилась интенсивность симптомов. К слову, учёные видят в современных технологиях перспективный инструмент для борьбы с фобиями. В частности, специалисты уже работают над способами применения технологий виртуальной и дополненной реальности для смягчения или даже полного устранения арахнофобии.

РБК Тренды разобрались, для чего и кому нужны VR-тренажеры и симуляторы, как виртуальная реальность помогает преодолеть аэрофобию и страх перед публичными выступлениями

Как VR внедряется в повседневность

Считается, что виртуальная реальность впервые была реализована в 1977 году в компьютерной программе «Кинокарта Аспена», которую создали в Массачусетском технологическом институте. Это был симулятор прогулки по городу Аспен в штате Колорадо, полностью созданный с помощью компьютерной графики на основе фотографий. Несколько лет спустя для виртуальной реальности нашлось практическое применение.

Первый компьютерный тренажер-симулятор появился в 1981 году, когда американское Министерство обороны заказало разработчику компьютерных игр Atari придумать 3D-симулятор для солдат. Некоторые программисты в Atari отказались работать над проектом из-за его связи с армией, но затем все же согласились в обмен на обещание больше никогда не работать с военными. В результате симулятор создали на основе видеоигры Battlezone, и выглядел он незамысловато: на сером фоне появлялись нарисованные белыми линиями вертолеты и танки стран Варшавского договора. Артиллеристы упражнялись в стрельбе и зарабатывали очки, которые отнимались, если они попадут в дружественную военную машину.

В 1999 году появился международный консорциум для изучения возможностей использования решений виртуальной реальности. Но на тот момент внедрение VR было слишком сложным и дорогим, чтобы она могла использоваться повсеместно, да и сама технология тогда была далека от идеала. В последние несколько лет VR-разработками активно занимаются все bigtech-компании, Sony, Valve, Samsung. VR-очки для смартфона или ПК сейчас можно найти в любом ценовом сегменте. Во время пандемии спрос на технологии виртуальной реальности резко возрос, поскольку у компаний возникла необходимость продолжать свою работу онлайн. Многие стали проводить виртуальные совещания, организовывать мероприятия. Рынок будет расти и дальше: по данным Grand View Research, сейчас он оценивается почти в $22 млрд, а к 2028 достигнет уже $69.6 млрд. Это говорит о том, что иммерсивные технологии будут применяться в любой сфере жизни.

Сейчас VR ассоциируется, в первую очередь, с видеоиграми, но применяют ее во многих отраслях: здравоохранение, недвижимость, торговля, мероприятия, инженерия, армия, видео, образование. Причем образование не только школьное и университетское — в виртуальной реальности происходят тренировки и обучение специалистов из самых разных областей.

Как работают виртуальные тренажеры

Тренажер-симулятор виртуальной реальности представляет собой комплекс из двух частей: VR-шлема и интерактивного компонента — пространства, в рамках которого пользователь может перемещаться и совершать определенные действия. Например, поговорить с прохожим, разрешить сложную ситуацию или научиться обслуживать технику. Кроме того, в виртуальный тренажер может входить специальная платформа с креслом, пультом или другими необходимыми устройствами. Это нужно для тех тренажеров, где важны физические ощущения — например, симулятора полета на самолете.

VR-симулятор самолета предназначен для тех, кому интересно, как устроена работа пилота. Раньше потренироваться управлять самолетом можно было только в компьютерных играх, таких как «Microsoft Flight Simulator». Тренажер позволяет получить опыт, максимально приближенный к реальности — это фактически настоящая кабина, расположенная на подвижной платформе, которая отклоняется и имитирует ускорение. Пользователь должен полностью самостоятельно провести самолет от взлета до посадки в аэропорту. Настройки позволяют смоделировать разные ситуации — например, поломку одного двигателя. Кроме того, опыт управления виртуальным самолетом помогает победить аэрофобию: когда человек понимает, как устроен процесс посадки, у него возникает чувство контроля над ситуацией, и страх исчезает.

Освоить soft skills и выписать штраф: VR в обучении сотрудников

Один из тренажеров для обучения профессионалов разработали специалисты московской Госинспекции по недвижимости. Надевая VR-шлем, пользователь попадает в симуляцию, где воссозданы реальные условия, в которых работают инспекторы. Сотрудник может пройти по виртуальной улице Москвы и осмотреть объект: бизнес-центр, магазин или кафе. Для тренажера смоделированы ситуации, с которыми работник учится разбираться — он может обследовать здание, зафиксировать самострой и поговорить с собственником или арендатором, проконтролировать, как соблюдаются правила размещения сезонных кафе и многое другое. Персонажи, с которыми пользователь общается, прописаны как живые люди — например, на претензию они могут отреагировать неадекватно. Инспектор следует строго прописанному сценарию, но может выбирать свои действия из нескольких вариантов: оформить документы по правилам или получить взятку. Если пользователь поступает вне нормативно-законодательных актов, симулятор укажет на ошибку и объяснит, какая ответственность ждет за правонарушение. С этим проектом Госинспекция по недвижимости попала в финал конкурса успешных инновационных практик на платформе «Смартека».

Персональное обучение специалиста на физических тренажерах требует больших затрат денег и времени: на работу наставников, моделирование ситуаций в реальности, возможные издержки и поломки оборудования. В результате VR-тренажер оказывается более экономным вариантом — в нем можно повторять ошибки сколько угодно раз, при этом не рискуя получить наказание за неправомерные действия. Кроме того, не приходится каждый раз воссоздавать вероятные ситуации, как это было бы необходимо в реальности.

Еще один популярный вид симуляторов-тренажеров виртуальной реальности направлен на развитие навыка публичных выступлений. Такой, например, есть у РЖД. Пользователь попадает в зал с виртуальными слушателями, которые могут по-разному реагировать на его речь — внимательно слушать и согласно кивать или, наоборот, зевать от скуки. Одновременно программа анализирует чистоту и качество речи, наличие слов-паразитов и помогает преодолеть волнение перед публичными выступлениями.

Владение soft-skills необходимо и сотрудникам ЗАГСов: в основном браскосочетание проводят люди с юридическим образованием, которое не подразумевает обучение ведению мероприятий и быстрому реагированию на внештатные ситуации. VR-тренажер помогает избежать неприятностей во время свадебной церемонии — сотрудник учится, как вести себя в случае конфликта с родственниками или накладок с документами, разбирается, что делать, если вдруг заплакал ребенок.

Внедрение VR-тренажеров для обучения работников помогает компаниям повысить их компетентность, экономя время и деньги. Сотрудники с небольшим опытом быстрее адаптируются, развивают и закрепляют свои умения и навыки. Согласно исследованию Capgemini, 82% компаний, которые используют в тренингах VR и AR, получили ожидаемые или превосходящие результаты. Блэр Бойвани, директор по обучению компании Hilton, где VR используется для обучения взаимодействию с гостями, считает технологии виртуальной реальности будущим образования. Бовани утверждает: «виртуальная реальность — полностью погружающая среда, в которой обучающиеся могут без риска заниматься опасными видами деятельности или испытывать настоящее сочувствие друг к другу. Ничто не может сравниться с этим».