Если честно, важнейшей книгой Стивена Кинга я считаю его мемуар о писательском ремесле «Как писать книги». Если его прочитать, можно до некоторой степени понять, чем вызван многолетний и, главное, неослабевающий успех Кинга-писателя. Дело тут не сколько в его феерической работоспособности (хотя это тоже немаловажно), а в том, что почти в каждом своем романе или рассказе он умеет соединить даже не сюжет — историю — с очень живой и как будто даже реальной атмосферой. Кинг весь — в деталях. Именно детали — от недобро колышущихся полей кукурузы до оживающих топиариев — и вызывают у читателя желание во время чтения заглянуть под кровать, не высыпалось ли чего из книги в реальную жизнь. Поэтому и в своей подборке романы я расположила не по убыванию в них сюжета, а, скорее, по угасанию в них атмосферы, хотя по отдельности прочтения заслуживает каждый из них. (Кроме «11.22.63», для этого романа у меня добрых слов почти не находится.)

1. The Stand/ «Противостояние» (1990, полная версия)

У «Противостояния» очень простой сюжет: люди умерли, но не все. Те, кто не умер, добрую часть романа куда-то идут. Это и вправду весь сюжет, но при этом читать «Противостояние» нужно непременно в полной версии. В 1978 году, когда роман издали впервые, он вышел с огромными сокращениями, потому что редактор сказал: «Стивен, 1200 страниц читать никто не будет, сократи, пожалуйста, книгу хотя бы на полкило». Тогда Кинг убрал из «Противостояния» около 400 страниц, но в 1990 году вернул их обратно, написав для нового издания предисловие, в котором объяснил, что именно в таком виде роман становится и глубже и логичнее. И это действительно так.

В сжатом виде весь роман сводится к набору перемещений и немного скомканной финальной битве со злом. В полном же — где нашлось место и заведомо проигрышной гонке с вирусом, и отношениям Ларри с матерью, и почти счастливому лету Фрэнни, и даже новому, приоткрытому как дверь финалу, куда задувают ветра из огромной вселенной Стивена Кинга — гораздо заметнее, простите за выражение, эпичность романа. Кинг хотел написать что-то похожее на «Властелина колец» и ему это, наверное, удалось — в том смысле, что и в романах Толкиена, и здесь — самое интересное начинает происходить не там, где герои борются с умертвиями, а когда они присаживаются отдохнуть между приключениями, и мы наконец-то узнаем их чуть поближе.

2. Carrie/ «Кэрри» (1974)

Известно, что когда Кинг писал «Кэрри», он ужасно мучился — ему тяжело давалась вся эта женская телесность, обнаженность и некрасивость реальных, а не романтически-условных чувств и переживаний, кровь и общая перекошенная гормональность текста. Но, как мне кажется, этот роман у Кинга стоит назвать не просто самым реалистичным, но и самым, что ли, чутким.

Почему реалистичным? Смотрите, в массовом корпусе романов о подростках страшненькая девочка, которую попинывает ногами вся школа, чаще всего внутри ужасно пушистенькая. У нее, конечно, тяжелая жизнь, но она любит читать книжки, переводит старушек через дорогу и за это когда-нибудь откроет для себя брекеты, контактные линзы, текстурирующие спреи для волос и мальчика. (Окей, брекеты-спреи-старушки — это опционально, но мальчик-то, мальчик находится всегда, после того, как героиня достаточно помучается.) Но история Кэрри — девочки-изгоя, над которой жестоко издеваются одноклассники — реальна именно тем, какая сама Кэрри и как она реагирует на травлю. Кинг не фотошопит состраданием ее прыщи и не населяет ее внутренний мир розовыми единорогами. Кэрри чувствует, движется, думает ровно так, как ведет себя очень нелюбимый и очень проблемный подросток. Ей не с чего любить мать, незачем жалеть одноклассников, неоткуда ждать сбычи мечт. У нее внутри бомбят гормоны, помноженные на жестокую обиду, и поэтому финальный взрыв телекинеза — это, на самом деле, финал более реальный и даже более счастливый, чем ровная кожа и мальчики.

Кинг стеснялся-стеснялся, но в результате написал по‑настоящему феминистский роман, мораль которого такова: менструация — не повод для шуток, некрасивая девочка — не значит слабая, смерть неизбежна, но если по‑уродски себя вести (с девочками), она наступит быстрее.

3. It/ «Оно» (1986)

Очень часто у Кинга получаются романы не совсем о том, о чем в них вроде как идет речь. Можно, конечно, читать «Оно» исключительно как культовый хоррор: кто не знает Пеннивайза, Пеннивайза знают все. Но история о том, как в маленьком городе Дерри канализацию пропучило смертью, — не самое интересное, что есть в этом романе. Оторванные руки, запах смерти, скалящийся клоун — это все дымовая завеса для романа об ужасах взросления и ценности дружбы, любой дружбы.

Кинг, на самом деле, прекрасный автор подростковых романов, ему очень удаются описания и характеры подростков-изгоев. Как в случае с «Кэрри», так и здесь — «Клуб лузеров» по силе своей удивительной реальности чуть ли не мощнее образа Пеннивайза. История семи друзей — Билла, Эдди, Майка, Беверли и остальных — состоит, грубо говоря, из двух частей. Первая часть — дети взрослеют, дружат, ходят в школу и пытаются разобраться в себе. Вторая часть — дети сражаются со злом, которого решительно не замечают взрослые. Так вот, первая история, хоть и неотрывно связана со второй, но на самом деле куда интереснее и понятнее. Ведь правда, когда еще у тебя из туалета вылезет злобный клоун? А вот с задирами вроде Генри Боуэрса сталкивался, наверное, каждый, и каждый знает — они страшнее клоуна.

4. The Shining/ «Сияние» (1977)

Совершенно понятно, почему Кинг ругался на Кубрика за экранизацию «Сияния» — мол, тот перевернул все с ног на голову. У Кубрика вышел фильм о том, как в безумном человеке просыпается это самое безумие. Роман же Кинга о том, как зло — абсолютное и чистое зло — потихоньку, по капле выедает мозг самым обычным людям. Собственно говоря, поэтому «Сияние» — чуть ли не один из самых страшных романов Кинга. Любое персонифицированное зло, будь то страшный клоун, полуразложившийся зомби, маньяк с топором — читатель может представить и хоть как-то уложить в голове. Зло в «Сиянии» — безликое, невидимое нечто, которое то прикинется ожившим кустом, то рванется синюшным трупом из ванны. Но из чего, грубо говоря, сделан труп и что заставляет топиарий скалить на Джека Торранса зубы, читатель так и не видит. С таким злом нельзя бороться, от него, как от торфяных болот, можно держаться только подальше.

5. The Gunslinger/ «Стрелок» (1982, 2003 — исправленная и дополненная версия)

Сам Кинг, конечно, говорил, что на написание романа его вдохновила поэма викторианского поэта Роберта Браунинга «Чайльд-Роланд дошел до Темной башни». Но когда начинаешь читать о странствиях Роланда Дискейна, вспоминается еще и шотландская сказка о Роланде, который отправился к королю эльфов спасать старших братьев и сестру Эллен. В сказке волшебник Мерлин дает Роланду совет — когда он попадет в страну фей, пусть рубит голову всякому, кто с ним заговорит, и Роланд по пути убивает старую птичницу, пастуха и табунщика.

В первой книге цикла о Темной Башне Роланд Дискейн движется от начала к концу примерно так же, расчищая себе путь пулями и фактически убивая всякого, кто осмелится с ним заговорить. Браунинг в поэме сохраняет эту фольклорную недобрую сказочность — мертвая земля, демоны, песок, туман и мрак. И Кинг, изначально составивший «Стрелка» из рассказов того периода, когда он еще пытался писать красиво, во многом следует за Браунингом, подкрепляя просыпающийся пока сюжет атмосферными описаниями.

«Стрелок» — тот случай, когда первая книга серии получилась не самой сильной, но зато, благодаря несколько опиумному осадку викторианской поэзии, самой интригующей. Сам мир, по которому движется Стрелок, — с пустыней, суккубами и странным Человеком в Черном (очередной реинкарнацией Рэндалла Флэгга из «Противостояния») — и есть то, что удерживает читателя за книгой и в книге — по крайней мере, в первой.

6. Joyland/ «Страна радости» (2013)

Я даже думала, не поставить ли этот роман на второе место, потому что в моем внутреннем рейтинге самых-самых атмосферных романов Кинга этот — чуть ли не самый любимый. Если смотреть на «Страну радости» с точки зрения того, как вообще построен сюжет, можно увидеть, что он вообще-то здорово перекошен в сторону второй половины книги. Сюжет и развиваться-то толком начинает где-то с середины. А вот все, что до этого — история студента Девина Джонса, который приехал поработать на лето в парк аттракционов, влюбился в само ощущение карнавальности, витавшее в воздухе как запах попкорна, и остался там еще поработать, на свою, конечно же, голову — это, собственно, приглашение Кинга самому читателю как следует обжиться в парке и прокатиться на всех каруселях (до того, как из всех щелей полезут призраки и маньяки). Это, конечно, прозвучит как оксюморон, но Кингу вообще удалось создать уютный роман про маньяков и убийства. На фоне несложных, но ужасно миленьких деталей — пикников на берегу, поиска старых газет в библиотеках, настоящей дружбы, нестрашных пророчеств и вкуса сахарной ваты — и все ужасы, в общем-то, кажутся карнавальными, картонками, взлетающими на пути поезда в «Комнате страха». Это, наверное, единственный роман Кинга, где можно отдохнуть, не опасаясь, что из-за сюжетного поворота на тебя выскочит что-то по‑настоящему страшное: жуткий клоун или человеческое безумие.

7. Salem’s Lot/ «Салимов удел» (1975)

Это, наверное, один из самых кровавых романов Кинга. Здесь не только абсолютно понятное и относительно видимое зло — вампиры — но еще и льется рекой кровь, вытекают глаза и кому-нибудь обязательно с хрустом пробивают грудь если не ножом, то крестом или осиновым колом. Конечно, читать такие сцены страшновато, особенно на ночь, но, в целом, все эти реки крови и километры прокушенных шей — не самое страшное, что есть в романе. Здесь у Кинга на сцену потихоньку выползает зло другого рода, которое называется «маленький городок и его жители». Когда вампиры постепенно захватывают Салимов Удел, этого по сути никто не замечает — зло уже давно жило себе потихоньку в самой серой тесности и узости городка, и вампиры фактически помогли ему вылезти наружу.

8. Under The Dome/ «Под куполом» (2009)

Роман «Под куполом» — это почти что «Салимов удел», но без вампиров да и вообще без какой-либо потусторонности. Единственная фантастическая деталь — огромный прозрачный купол, которым разом, в одну минуту, небольшой город Честерс Милл отрезало от внешнего мира. Купол никак не убрать, кислород кончается, запасы тоже — и вот тут-то наружу из жителей городка и начинает ползти та самая тьма и гниль, которая во сто крат страшнее вампиров. Для того, чтобы начать друг друга ненавидеть, людям, оказывается, нужно просто стать друг другу очень, очень ближе. Несмотря на то, что это прекрасный образчик кинговского романа — адреналиновый, увлекательный и достойный всей своей тысячи с лишним страниц — по сути, это уже несколько переработанный Кинг, потому что похожие и куда более страшные истории о, простите, ужасах нашего городка, он уже несколько раз рассказывал.

9. Dr. Sleep/ «Доктор Сон» (2013)

Кинг отказался от идеи написать продолжение «Салимова удела» и, наверное, в случае с романом «Сияние» ему тоже этого делать не стоило. Не нужно, впрочем, думать, что «Доктор Сон» — это роман скучный или неинтересный. Нет, история о том, как взрослый алкаш в завязке Дэнни Торранс и Абра, девочка со сверхъестественными способностями, борются с вампирами, которые едят детей с «сиянием», сделана очень хорошо, хоть и несколько водянисто. Сюжет бойкий, девочка преумильная, старательно непьющий Дэнни — вообще отдельная история. Но в этом романе нет ни капли того, что было в «Сиянии»: ощущения безликого, чернейшего ужаса, который буквально стоит у читателя за спиной. Поэтому и читать этот роман надо без какой-либо оглядки на «Сияние» — это просто классный мистический триллер, но не более. Фанфик по хорошему роману, у которых по странному совпадению один и тот же автор.

10. 11.22.63

Рецензируя этот роман Кинга для TIME, Лев Гроссман, автор трилогии «Волшебники» и литературный критик, заметил, что роман-то в целом прекрасный, но немного запутался в жанрах. Скажу больше, роман, в целом, прекрасный, только это три разных романа. Обычно Кингу прощаешь все эти кирпичи в тысячу страниц, потому что у него пятьсот страниц пролетают как сто, но в случае с «11.22.63» можно было бы настругать «Библиотеку приключений».

Завязка прекрасная — учитель английского попадает в прошлое, за пять лет до убийства Кеннеди. У него благородная цель — спасти Кеннеди. Прошлое прекрасно, здесь густо цветет фирменная кинговская сентиментальность — стейки тут вкуснее, молоко жирнее, воздух чище — и, наверное, поэтому сам Кинг и подзастрял в этом прошлом, не торопясь спасать Кеннеди. До того, как собственно начинается вся история с выслеживанием Освальда, наш герой — Джейк — отправляется в этакое путешествие по волнам памяти. Сначала едет в городок Дерри из романа «Оно» и спасает жизни там (это один роман). Потом он попадает в маленький техасский городок, влюбляется в библиотекаршу, ставит школьный спектакль и опять всех спасает (это второй роман). Ну и третий — вся история с Ли Харви Освальдом и предотвращением покушения. Но к третьему роману тебя уже начинает немного укачивать от первых двух и от сентиментального сахара, которого здесь больше, чем ужаса. С этим романом Кинг немного напоминает пресловутую бабушку, которая не может просто взять и приготовить одно блюдо, если ждет внучка в гости, и отступается от него с кормежкой только, когда того разрывает от ожирения.

В этой подборке представлены произведения, которые вышли исключительно в XXI веке. Все они — о нашем настоящем, о том мире, в котором мы живем сейчас. Писатели всегда особенно осмысляют происходящее, находят и подсвечивают идеи, которые мы в повседневности рискуем пропустить. Эти книги, помимо увлекательного сюжета и виртуозного владения словом, объединяет талант их авторов уловить дух времени, настроение сегодняшнего дня. Моя персональная рекомендация — книга Людмилы Петрушевской, для меня она — современный гений, писательница, заслуживающая Нобелевской премии как никто другой и по какой-то вселенской несправедливости ею обделенная.

«Черное пальто. Страшные случаи»

Людмила Петрушевская

Людмила Петрушевская — признанный классик, великая наша современница. Она умеет работать абсолютно в любом жанре и удерживать читательское внимание всерьез и надолго. «Черное пальто» — это сборник коротких текстов, написанных Петрушевской за последние сорок лет. Открывается он рассказом «Гигиена», датированным 1976 годом, — о страшной и неизвестно откуда возникшей эпидемии вируса, убивающего людей за три дня. Мистические истории, собранные в книге, леденят кровь и невольно заставляют задуматься о провидческом даре писателя.

«Домовая любовь»

Евгения Некрасова

Сборник рассказов и поэм «Домовая любовь» посвящен дому и его обитателям. Для кого-то из них дом — это крепость, а для кого-то — тюрьма. В доме ищут спасения, из дома бегут, о доме мечтают, с домом разговаривают. Героиням Евгении Некрасовой приходится непросто в жизни, они оказываются в нездоровых отношениях, разрывают семейные узы, гонятся за счастьем и в итоге спасают себя сами.

«Мойра Морта мертва»

Линор Горалик

Поэтесса, писательница, создательница «Зайца ПЦ» Линор Горалик — мастер суперкоротких рассказов. Если вы читали ее сборники «Говорит» и «Короче», то обратите внимание и на «Мойру Морту», вышедшую в издательском проекте Центра Вознесенского. Горалик работает в жанре flash stories и дотошно исследует человеческие чувства. Главная повесть, по которой названа книга, идет в сопровождении 76 крошечных зарисовок о людях — грустных, странных и смешных.

«Ты знаешь, что хочешь этого»

Кристен Рупеньян

Американка Кристен Рупеньян прославилась в интернете рассказом «Кошатник», который тоже включен в этот сборник. Но и помимо него в «Ты знаешь, что хочешь этого» есть литературные находки. Рупеньян — прекрасная рассказчица, она делает это так легко и непринужденно, будто делится историями с подписчиками в социальных сетях. Она вскрывает тайные желания людей и освобождает таящееся в них безумие.

«Пьяные птицы, веселые волки»

Евгений Бабушкин

Сборник «Пьяные птицы, веселые волки» именно та книга, которую можно порекомендовать читать сумрачным вечером. Бабушкин погружает читателя в совершенно иной мир, живущий по собственным правилам. В нем с террористами можно договориться, а мертвых — оживить. Герои Бабушкина — чудаки и зануды, умницы и фрики, таланты и посредственности. За ними интересно наблюдать, их невозможно понять. Бабушкин завораживает, заговаривает реальность, преображая ее. Истории, которые он рассказывает и напевает, оказываются философскими сказками, порой страшными и беспощадными — как вся наша жизнь.

«Ногти»

Михаил Елизаров

Сборник короткой прозы Михаила Елизарова — острой, как заточенный нож. Впервые вышел в издательстве Ad Marginem в 2001 году и, по словам критиков, стал одним из самых ярких дебютов.

Маскулинная, дерзкая проза Елизарова порой напоминает истории Буковски и Миллера, в которых женщинам отведено особое, губительное место. А центральную повесть (по ней названа книга) часто сравнивают с произведениями Сорокина, когда говорят о ее натуралистичности, беспощадности и заклинательности.

«Вещи и ущи»

Алла Горбунова

Дебютный сборник прозы «Вещи и ущи» известной петербургской поэтессы Аллы Горбуновой. По словам автора, эта книга «как будто произрастает из ситуации утраты слов, утраты больших рассказов, романов, барочной пышности, изощренности — это, скорее, что-то пещерное, первобытное, для выживания». Интересно проследить, как эта книга рифмуется со следующей, «Конец света, моя любовь», принесшей Горбуновой широкую известность и престижную литературную премию «НОС».

«Любовь хорошей женщины»

Элис Манро

Канадскую писательницу, нобелевскую лауреатку Элис Манро называют лучшим автором рассказов нашего времени. Критики высоко оценивают ее талант, сравнивают с Борхесом и Чеховым, не скупятся на комплименты. В сборник «Любовь хорошей женщины» вошли рассказы, опубликованные ранее в журнале «Нью-Йоркер». Кажется, Манро знает про нас лучше, чем кто-либо. Она поднимает вечные темы: добра и зла, любви и предательства, находок и потерь, — но словно вдыхает в них новую жизнь.

«Время вышло. Современная русская антиутопия»

В сборнике «Время вышло» собрано 13 рассказов разных авторов: Андрея Рубанова, Александра Иличевского, Алексея Сальникова, Алисы Ганиевой, Ксении Букши, Сергея Шаргунова, Дмитрия Захарова и других. Все они пытаются осмыслить реальность и понять, какое же будущее нас ждет. Для этого они обращаются к популярному сегодня жанру — антиутопии.

«Плохая жена хорошего мужа»

Александр Снегирев

Снегирев прекрасно знает, как провоцировать аудиторию. Как в текстах, так и в жизни. Единственное, что ему недоступно, — это скука: он приговаривает и отменяет ее.

Рассказы из сборника «Плохая жена хорошего мужа» хорошо воспринимаются в форме аудиокниги: кажется, будто чтец (он же автор) рассказывает лично тебе увлекательные истории общих знакомых. Оторваться невозможно.

А по специальному промокоду ТАСС на сайте сервиса все читатели получат книгу в подарок из специальной подборки, а также скидку 25% практически на весь ассортимент.

Онлайн-галерея актуальной российский фотографии «Эксперимент» официально открылась в декабре и сразу же представила первую выставку «Человеческое состояние». Ее концепция выкристаллизовалась во время пандемии, когда стало ясно, что сегодня, кажется, нет ни одной онлайн-платформы в Москве, объединяющей российских фотографов с коллекционерами и просто ценителями фотографического искусства. Сейчас в портфолио галереи представлены работы таких художников и фотографов, как Алиса Горшенина, Никита Шохов, Федор Телков и София Татаринова.

Основательница галереи Ирина Голинская рассказала Photographer. ru о том, как возникла концепция галереи, о выставочных планах и о предстоящем в оффлайн.

Ирина Голинская

Валерия Рясина: Фотография сегодня кажется чем-то привычным, само собой разумеющимся, в том числе из-за социальных сетей и доступности техники. В таком перенасыщенном контексте и в эпоху перепотребления за счёт чего фотографии все еще удается сохранять свою значимость и приковывать к себе внимание?

Ирина Голинская: Действительно, принято считать, что с развитием социальных сетей и мобильных устройств, каждый может считать себя в каком-то смысле фотографом. Мы помним, что фотография первая из новых искусств вышла из научного открытия и технического изобретения, это очень технологичный вид искусства. Процесс усовершенствования, облегчения съемки и печати шел параллельно с ростом доступности фотографии для непрофессионалов, людей, снимающих события повседневной жизни. Сегодня изображение является привычным языком обмена информацией, слова превратились в смайлики, а курьезные ситуации в мемы. Изображение вместе с видео стали самыми популярными и массовыми видами творчества. И эта тенденция — технологии плюс новые возможности для пользователей — будет развиваться дальше и в фотографии.

Но художественная фотография, несмотря на доступность, развивалась не столько из-за технологий, хотя и во многом благодаря им, сколько отталкиваясь от исторического контекста, трансформирующихся отношений в социуме, общественного запроса, меняющегося человека в этой круговерти, целей и характера авторского высказывания.

Алиса Горшенина.

Без названия, из серии Huarealism.

2020

Знакомство с фотографическим творчеством художников и фотографов рождает ощущение масштабности и интеллектуального разнообразия современного искусства фотографии. Это медиа сегодня говорит образами окружающей реальности с позиции человеческого, субъективного присутствия в мире, раскрывая фантазии, персональный опыт, случайные впечатления, а также индивидуальность и энергию его создателей в сложных переплетениях и связях. Такой синтез смыслов и художественности является причиной того, что фотография остается значимой и востребованной сегодня, уверена, будет и в дальнейшем.

Повсеместное распространение пользовательской, любительской фотографии в современной жизни вынуждают нас придирчивее относиться к тому, какие именно изображения принадлежат к сфере искусства. В этом смысле наша онлайн-галерея опирается на мнение экспертов, которые привлекаются для совместной работы над проектами и выбирают самые яркие примеры фотоискусства, демонстрирующие их многообразную диалогическую природу.

ВР: Онлайн-формат фотогалереи мне кажется непривычным: как вы приняли решение создать виртуальную галерею? И как вы планируете развивать ее?

ИГ: Онлайн-формат довольно распространенный тип площадок, демонстрирующих и продвигающих современное искусство. Причины выбора такого формата продиктованы тенденциями сегодняшнего дня, непредсказуемым будущим. Самым большим преимуществом в онлайн-формате является общедоступность. Таким образом мы надеемся представить творчество авторов галереи всему миру без ограничения географии, а также так будет проще вести коммуникацию с будущими партнерами, покупателями. Площадка «Эксперимента» — это расширенная презентация нашего портфолио, всегда под рукой вся необходимая информация об авторах, работах, проектах, стоимости работ. Мы молодая площадка, поэтому онлайн-формат дает нам больше возможности для создания событий. Мы планируем сотрудничать с институциями, кураторами, критиками, создавать интересный онлайн-контент, который будет раскрывать творчество художников и фотографов под разным углом зрения.

Анастаси Млеко.

Без названия, из серии Экспрессия ДНК бобра достигает края его платины.

2019

ВР: Расскажите, были ли у вас в голове какие-то образцы, на которые вы опирались? Перенимали ли вы опыт российских галерей или зарубежных?

ИГ: Идея сделать проект о современной фотографии появился спонтанно в период пандемии. Появлялись группы в соцсетях, предлагающие современное искусство, пользователи могли поддержать художников в особенно острый период распространения COVID-19, приобретая за небольшие деньги несложные объекты на бумаге, скульптуру и прочее. Мы обратили внимание, что фотография не продавалась в таких группах как например «Шар и Крест». Конечно, были закрытые или малочисленные группы в Фэйсбуке, которые занимались фотографией, работала онлайн-галерея при питерской фотошколе Фотодепартамент, но не было популярного онлайн-ресурса, который бы специализировался и продвигал современную фотографию в Москве. Нас это удивило, стали общаться со знакомыми фотографами, интересоваться. Так появилось страстное желание сделать онлайн-проект, который смог бы привлечь внимание аудитории, интересующейся доступным искусством, предложить альтернативные возможности для покупок, ведь фотография ничем не уступает, а во многом превосходит по качеству и идее многое из того, что сейчас предлагается на маркетплейсах современного искусства. Проект готовился год, за это время появилось понимание, что онлайн-проект — это хороший старт для галерейного проекта, надеемся, что впереди у нас появятся новые возможности демонстрировать современную фотографию не только на временных площадках в формате pop-up, но и на своей площадке. Название «Эксперимент» было выбрано не случайно, мы пробуем форматы, экспериментируем, как и авторы нашего проекта. Посмотрим, что будет дальше, нам самим очень интересно.

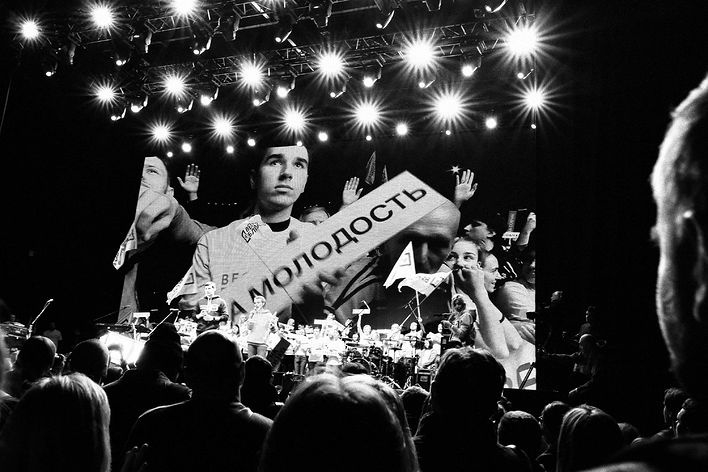

Арнольд Вебер.

Без названия, из серии Young blood.

2021

Задумывая проект, посвященный современной фотографии, мы провели исследование и вдохновлялись опытом и способом презентации этого вида искусства галереями, медиа и музеями мира. Нас безусловно впечатляют такие крупные галереи как Hamiltons (Лондон), Frankel (США), Центр искусств фотографии «Три тени» (Китай), галерея TORCH (Амстердам), Camera Work (Берлин) и другие. Все эти площадки обладают собственными большими пространствами и возможностями проводить регулярные оффлайн-выставки, участвовать в межинституциональных проектах и в крупных международных ярмарках. В этих случаях, нам был интересен их подбор авторов, выставки, сайт, способы репрезентации фотографии онлайн, тексты о фотографии. Важным примером презентации фотографии был и остается музей FOAM (Амстердам), который занимается исследованием, выставочными и образовательными событиями, проводит конкурс Foam Talent Call. Из проектов, которые по масштабу ближе к нам, привлекла внимание галерея EEP Berlin, которая работает с фотографами из Восточной Европы.

ВР: Сейчас идёт первая выставка галереи «Человеческое состояние»: расскажите о выборе куратора, почему вы пригласили Дарью Панайотти? Расскажите о том, как родилась концепция?

ИГ: С Дашей мы познакомились на этапе работы над запуском сайта «Эксперимента»; она любезно согласилась взяться за подготовку большого объема текстов о фотопроектах, представленных на сайте. Мы были несказанно рады, что у Даши нашлось время для нас. За время работы с текстами, она познакомилась с более чем 700 фотографиями и осталась удовлетворена качеством работ из портфолио галереи. Когда пришло время начать работу над первой выставкой, мы уже знали, что хотим пригласить в качестве куратора Дашу. Нам сразу показалась очень удачной предложенная концепция, в которой поставлены вопросы о том, почему современные авторы работают с фотографией, как фотография взаимодействует с новыми медиа, о переосмыслении опыта человеческого и опыта универсального зрения, с которым на протяжении XX века фотография связывала свою миссию. О том, как родилась концепция выставки, куратор рассказывает в своем эссе и аудио экскурсии, с которыми можно познакомиться на странице выставки «Человеческое состояние» в разделе Viewing room.

Ксения Цыкунова.

Без названия, из серии Миллениалы

2017

ВР: В вашей галерее представлены работы очень разных авторов: разных с точки зрения опыта, творческого метода, а также бэкграунда. Есть что-то, что объединяет их всех? По какому принципу вы приглашали авторов к участию? Кроме того, что их всех можно причислить к поколению «молодой фотографии».

ИГ: Да, действительно, наша фотогалерея представляет творчество известных и зрелых авторов, уже отмеченных признанием профессионального сообщества, а также авторов молодого поколения, только заявляющих о себе. Первоначальный критерий отбора авторов в портфолио галереи был прост, со временем вероятно, он изменится. Во-первых, мы выбираем не столько имена, сколько талантливые, обладающие свежим взглядом фотографии или фотопроекты, во-вторых, мы основываемся на критерии актуальности высказывания, в-третьих, мы за эксперимент в прямом смысле: за смешение жанров, трансмедийность и творческую свободу, при этом восхищаемся фотографической документальностью и классическими подходами к фотосъемке. Важен результат — талантливая фотография и сила ее эмоционального воздействия. Пользуясь случаем, хочу выразить признательность Игорю Мухину за помощь и участие в подборе фотографий и авторов в портфолио фотогалереи.

ВР: Кто стал первым приглашенным в вашу галерею фотографом? Расскажите о нем.

ИГ: Это очень сложно восстановить в памяти, на этапе приглашения авторов в «Эксперимент» у нас уже было понимание по всем потенциальным его участникам, поэтому первого не было. Все, кто сейчас в проекте, первые.

ВР: В своей галерее вы демонстрируете, что фотография сегодня — это довольно многоформенный медиум. Это не только запечатленное изображение, сегодня в фотографию может быть зашито сразу несколько искусств: перформанс, натюрморт, видеоарт. Насколько широко вы готовы раскрывать границы фотографии в своей галерее?

ИГ: Да, мы за презентацию современной фотографии во всем ее многообразии. Каждый участник проекта по-своему работает с фотографией, открывая заново для себя документальность, натюрморт, фотодокументацию перформанса или работая на стыке фотографии и компьютерных игр или VR технологий. Мы не ограничиваем себя никакими рамками в выборе проектов и фотографий для презентации в галерее, наоборот, мы открыты для диалога.

Таня Чайка.

# 20, из серии Путь домой.

2019

ВР: Расскажите о том, что вы планируете собирать в разделе «Контекст» на сайте галереи?

ИГ: В этом разделе будут статьи, эссе, исследования на тему современной фотографии. Например, уже сейчас там можно прочитать статью «Что такое «молодая фотография?», совсем скоро начнем публиковать интервью с участниками проекта, автор выходящих материалов в разделе «Контекст» Виктория Мусвик. Мы считаем, что внимание профессиональной фотокритики поможет посетителям сайта лучше понять современную фотографию, обозначить тенденции развития российской современной фотографии.

ВР: Планируете ли вы проводить оффлайн-выставки?

ИГ: Да, мы планируем проведение оффлайн-выставок. Первой станет «Человеческое состояние». Сейчас выбираем площадку для проекта.

ВР: А как вы относитесь к NFT и не собираетесь ли создать серию виртуальных оригиналов изображений?

ИГ: Мы следим за развитием NFT и, возможно, сделаем что-то в этой области, но пока это не в фокусе нашего внимания.

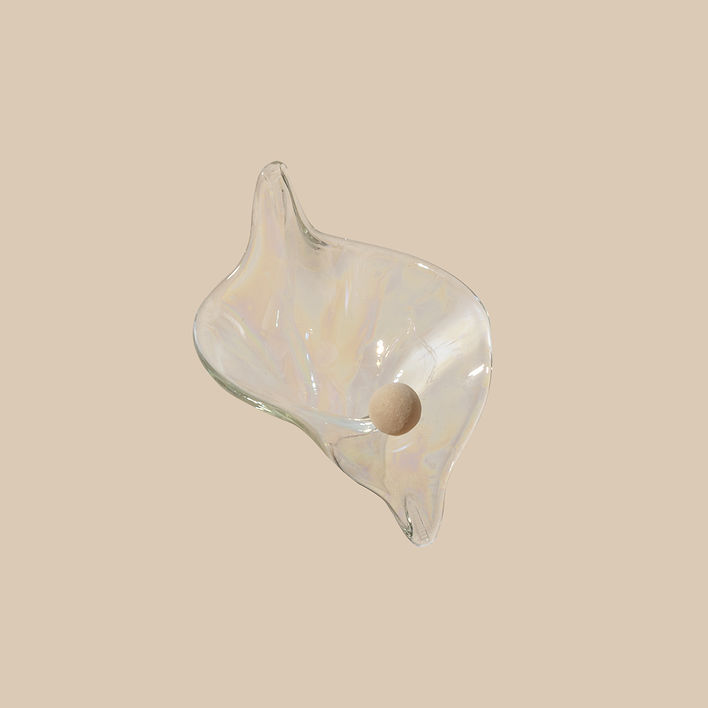

Фотообъединение “Соль”.

Горошинка из серии The bodyland.

2019

ВР: Есть ли у вас уже идеи следующих выставок? И как часто вы думаете обновлять коллекцию работ на сайте?

ИГ: «Эксперимент» планирует проведение 5-6 онлайн- и оффлайн-выставок в год, в которых смогут принять участие как авторы галереи, так и новые участники. Идея следующей выставки есть, проведены предварительные переговоры с куратором, надеюсь, у нас все получится, и новая выставка откроется уже весной. Мы заинтересованы в новых ярких фотопроектах и авторах. После запуска сайта и первой выставки «Человеческое состояние» мы получаем много положительных отзывов, в том числе и заявок от фотографов и художников, работающих с фотографией. На этапе становления «Эксперимента» мы открыты к сотрудничеству, рассматриваем все поступающие портфолио, следующая селекция фотографий и проектов начнется уже в январе. Мы также проводим поиск авторов самостоятельно, следим за выставками и публикациями.

ВР: Можете ли дать небольшой спойлер о следующей выставке?

ИГ: Пока тема не подтверждена, не готовы спойлерить)

ВР: Герой фильма «Фотоувеличение» — человек, который встраивается в контекст, нарушает границы других людей и событий, врезается в реальность со всем своим вниманием и разбирает ее до атомов. А какие сегодня главные качества или приметы современного фотографа в нашей российской реальности, как он взаимодействует с действительностью?

ИГ: Способы взаимодействия с действительностью у каждого автора индивидуальны. Для сайта галереи мы записывали видеоинтервью, в которых фотографы — Александр Ануфриев, София Панкевич, Гоша Бергал, Арнольд Вебер, Ксения Яблонская, Ксения Цыкунова, Илья Никитин, Илья Родин, Женя Чапайкина и Ксюша Смыр, Вера Баркалова, Таня Чайка, Ольга Воробьева — рассказывают о том почему им интересна фотография, как они работают с материалом, чего ждут от фотосъемки, о чем мечтают, о законченных и будущих проектах. Разговаривая с фотографами и задавая им похожие вопросы, мы получали близкие по смыслу ответы о том, что фотограф должен быть честен с материалом, открыт новому творческому опыту, не бояться экспериментировать, верить себе и в себя, быть настойчивым и целеустремленным, наблюдательным, решительным, получать удовольствие от фотосъемки и своей работы.

Саша Чайка.

Без названия, из серии New Materialism.

2020

Стивен Кинг и Дэн Браун явно знают то, чего не знаю я. Иначе как у них получается столько работать? В рамках эксперимента над собой я выбрала шесть ритуалов, которые выполняли (и выполняют) известные писатели, чтобы найти вдохновение. Предполагалось, что это поможет мне перестать откладывать дела на завтра. Ха.

Иногда в свободное от работы время мы — редакция 66.RU — ставим эксперименты над собой: пробуем всякое разное удивительное, чтобы стать лучше или, например, сделать свою жизнь интереснее или просто веселее. И мы подумали, почему бы не рассказать вам об этих наших экспериментах? Так мы сможем познакомиться чуть ближе, ну и вообще, такой персональный опыт вполне может оказаться полезным кому-то из вас.

Я прокрастинатор. На моей работе это не сказывается, потому что в противостоянии «прокрастинация против гиперответственности» побеждает второе. И если я знаю, что от меня зависит кто-то или что-то, я буду работать быстро и много. Проблемы начинаются, когда мне нужно сделать что-то для себя лично. Особенно если речь о буквах: рассказы, сценарии и все остальное, за что я не могу себя усадить.

Для эксперимента по борьбе с прокрастинацией я выбрала шесть ритуалов и привычек великих писателей, которые должны были помочь сконцентрироваться на работе, найти вдохновение и перестать откладывать дела на потом. Потому что писатели явно в этом понимают больше, чем многочисленные коучи и авторы видеокурсов. Для чистоты эксперимента после каждого ритуала я давала себе на текст два часа, а результат измеряла в количестве написанных слов.

Гнилые яблоки Фридриха Шиллера

Чемпион по странным писательским ритуалам — безусловно, Шиллер. Его современники рассказывали, что он хранил в письменном столе гнилые яблоки и, садясь за работу, выдвигал ящик с фруктами, чтобы запах стал сильнее. Не знаю, сколько нужно ждать, пока красивые магазинные яблоки сгниют, поэтому я попыталась ускорить процесс и сразу купила отвратительные. В ларьке рядом с домом. В коробке с надписью «Уценка». По 30 рублей за «Да хоть все забирай!».

Забрала. Но они все же оказались недостаточно гнилыми, так что пришлось оставить их умирать в миске на несколько дней. И вот однажды, вернувшись домой с работы, я с порога почувствовала, что для эксперимента все готово.

|

|---|

Начиналось все очень хорошо. Сладковатый запах гнили быстро перестал раздражать, я с ним сроднилась, писалось легко и быстро. За час я написала 508 слов. А потом случились важные новости, пришлось все бросить и садиться делать более срочную работу. Специфичные вкусы Шиллера, как оказалось, можно понять, принять и даже найти в них пользу. Одного не хватило — совета выключить мессенджеры.

Итого: 508 слов.

Постоять за Владимира Набокова

Набоков был одним из тех, кто предпочитал работать стоя. Если не постоянно, то хотя бы иногда. У такого метода много последователей, и я сидя аплодирую им всем. Потому что меня категорически не хватило на два часа стояния за ноутбуком. Я сдалась минут через 30.

В общем, я встала работать, и мне сразу стало жарко, пришлось открыть окно. Потом стало холодно, и я его закрыла. Потом я переминалась с ноги на ногу, два раза уходила в другую комнату, чтобы размяться, и никак не могла настроиться на текст. И это только первые 10 минут. Еще через 10 минут я поставила одну ногу на стул. Помогло, но ненадолго. Накатила усталость. Я оправдала сама себя тем, что сейчас вечер после рабочего дня, а накануне я речипировалась, поэтому чего я вообще от себя хочу?

Такие оправдания меня устроили, и я пошла полежать, договорившись сама с собой, что через пять минут встану и продолжу. Проснулась через полтора часа, как раз к концу эксперимента.

Итого: 267 слов.

50 чашечек кофе господину Бальзаку!

В интернетах ходят страшные слухи о том, что Оноре де Бальзак мог выпить до 50 чашек кофе во время работы над романом. Смерть от передозировки кофеином в мои планы не входила, так что я просто решила выпить столько, сколько смогу за два часа. Я осилила 5 чашек.

Сначала дело шло довольно бодро, я писала и даже почти не отвлекалась. Перерывы делала, только чтобы налить еще кофе. На третьей чашке бодрость стала какой-то нездоровой, хотелось срочно встать, куда-то пойти и что-то сделать руками. Я начала чаще промахиваться мимо клавиш, ворд бесил красными подчеркиваниями и приходилось все время возвращаться, чтобы исправить опечатки.

|

|---|

На четвертой чашке голова стала работать быстрее остальных частей тела, руки не успевали за ходом мыслей, а они тем временем скакали туда-сюда, и текст получался не очень связным. Кроме того, вмешивались размышления о совершенно посторонних вещах. Что-то о пятом «Бонде», разводе Яшина с Мусаелян и третьем сезоне «Сексуального просвещения». А где-то на задворках сознания Адель пела Skyfall.

На пятой чашке сердцебиение начало ощущаться так отчетливо, что стало совсем тревожно. Голова немного закружилась, а руки подрагивали, как после очень интенсивной тренировки.

Итог: 1189 слов. Успокаивалась я часа полтора.

Шарлотта Бронте и ведро картошки

Монотонную работу для поиска вдохновения использовали многие. Шарлотта Бронте чистила картошку. Колетт давила блох у своих кошек или ходила по дому, отлавливая мух. Кошки у меня нет, а для полноценной интеллектуальной разгрузки мне бы понадобилось не меньше ведра картошки (а я столько и за год не съедаю). Так что в качестве нудной работы я выбрала мытье обуви.

Пока я начищала подошву «Фери» (привет лайфхакам из ютуба), я старалась ни о чем не думать. Но внутренний голос не затыкался и в лицах разыгрывал прошлонедельные диалоги с десятками разных концовок.

Когда я наконец закончила с обувью и села писать, процесс пошел быстро. Энтузиазма хватило минут на 40. После я начала отвлекаться на новости в телеграме, на сообщения в соцсетях. Потом вспомнила, что надо заказать чехол для телефона. Полтора месяца руки не доходили, и вот сейчас, кажется, самое время.

Итог: 736 слов.

Перевернутый Дэн Браун

Автор «Кода да Винчи» как-то признался, что борется с творческим кризисом, подвешивая себя вниз головой. Дэн Браун говорит, что так он расслабляется. Причем чем дольше он висит, тем больше потом пишет. Окей, Дэн. Попробуем.

Писатель висит вниз головой на специальном тренажере в своем спортзале. Мне на покупку собственного спортзала немного не хватило, поэтому пришлось обходиться подручными средствами. Я свесилась с кресла и засекла пять минут. К голове прилила кровь, стало тяжело. К концу пятой минуты я немного привыкла к такому положению, но все равно не скажу, что мне понравилось.

|

|---|

Когда я вернула голову в обычное положение, стало плохо. Очень плохо. Мой вестибулярный аппарат, конечно, сильно меня подвел. Я села за ноутбук и… ничего. Полная пустота в голове, ни одна мысль даже мимо не пробежала. Вообще не помню, чтобы когда-нибудь со мной такое было. Спасибо, Дэн, отличный способ очистить голову.

Итог: 0 слов.

Чизкейк от Стивена Кинга

Последний день эксперимента выпал на вторник, и мне нужно было выбрать из двух оставшихся вариантов. Первый — это Стивен Кинг и его чизкейк. Король ужасов как-то обмолвился, что перед работой он всегда съедает именно этот десерт. Второй вариант был от Уильяма Фолкнера. Автор «Шума и ярости» во время работы пил виски. Вообще, хотелось протестировать метод Фолкнера. Но ведь вторник. Да и проводила я уже такие эксперименты, что уж там. Так что чизкейк.

Писать на полный желудок довольно тяжело. А главное, что после еды страшно лень что-то делать. Вдохновение я точно не поймала, только желание спать. Так что работа шла без энтузиазма. Я честно высидела два часа, периодически шатаясь по дому, наливая себе чай и читая мессенджеры. Наковыряла несколько идей, настучала немножко текста и закончила на этом.

Итог: 326 слов. От объемов, которые выдает Стивен Кинг, это ну очень далеко.

Мы сегодня многое поняли

Собирая этот текст по кускам и анализируя, как прошла моя борьба, очень смеялась над собой. В процессе мне казалось, что я вполне молодец, а неудачи… Ну бывает, что. Так сложились обстоятельства.

На деле физические попытки усадить себя за работу оказались малоэффективными — все-таки надо давить на совесть и чувство ответственности, потому что магия вне Хогвартса все равно не работает. Единственное, что правда дало результат, — это залить в себя литр кофе и работать на кофеиновом движке, пока не затрясет. Но это лучше оставить на крайний случай, когда перестанут помогать гнилые яблоки.

|

|---|

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира отмечается Хэллоуин. По преданиям в эту ночь вся нечисть оживает и выходит на улицы. Именно поэтому лучше нарядиться в страшный костюм, тогда ведьмы и вампиры примут за своего. Для того чтобы проникнуться духом Хэллоуина, международный сервис аудиокниг Storytel составил рейтинг самых страшных произведений среди разных жанров по версии российских пользователей.

«Мы решили выйти за традиционные границы хоррора и посмотреть, какие популярные у наших пользователей книги пугают или завораживают своей таинственностью. У каждого свои страхи. О чём роман «Мастер и Маргарита»? О любви. О творчестве. О человеке и власти. А ещё это книга о том, как дьявол явился в Москву, убил нескольких граждан, а многих напугал и свёл с ума. Это же канонический сюжет для ужастика», — комментирует Константин Мильчин, литературный критик и шеф-редактор Storytel.

Популярные авторы

Рейтинг самых популярных авторов «страшилок», триллеров и мистики возглавляет Стивен Кинг. На втором почётном месте норвежский детективщик Ю Несбё. Тройку лидеров замыкает Михаил Булгаков, сумевший так подробно и жизненно описать дьявола и чертовщину, что за рубежом его «Мастера и Маргариту» зачастую относят к хоррору.

На четвёртом месте Дэн Браун. Замыкают пятёрку лидеров очередные представители скандинавской литературы — супружеская пара, пишущая под псевдонимом «Ларс Кеплер». Эти шведские авторы получили большую популярность во всём мире благодаря своим захватывающим триллерам, таким как «Гипнотизёр». В их произведениях происходят загадочные и кровавые преступления.

Топ-5:

- Стивен Кинг

- Ю Несбё

- Михаил Булгаков

- Дэн Браун

- Ларс Кеплер

Самые популярные произведения

Самой страшной книгой, по версии российской аудитории, стал роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в исполнении известных российских актёров Максима Суханова, Александра Клюквина, Дарьи Мороз.

На втором месте по популярности книга Стивена Кинга «Оно». На третьем — норвежский триллер «Нож» Ю Несбё. На четвёртом — исторический детектив «1794» шведского писателя Никласа Натт-о-Дага. Пятое место опять у Стивена Кинга и его ставшего классикой ужастика «Кладбище домашних животных».

Шестое место у бестселлера с говорящим названием «Аспект дьявола» шотландского романиста Крейга Рассела. Седьмая и восьмая позиции снова у шведских триллеров — романов «Жертва без лица» Стефана Анхема и «Серебряная дорога» Стины Джексон.

Замыкают десятку лидеров аудиокниги современных российских авторов. На девятом месте пионерский вампирский хоррор Алексея Иванова «Пищеблок», на десятом — вирусный постапокалипсис Яны Вагнер «Вонгозеро».

Топ-10:

- «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков

- «Оно», Стивен Кинг

- «Нож», Ю Несбё

- «1794», Никлас Натт-о-Даг

- «Кладбище домашних животных», Стивен Кинг

- «Аспект дьявола», Крейг Рассел

- «Жертва без лица», Стефан Анхем

- «Серебряная дорога», Стина Джексон

- «Пищеблок», Алексей Иванов

- «Вонгозеро», Яна Вагнер

Страшные произведения в классике

Жанр «страшилок» родился не сегодня и даже не в ХХ веке. Люди любили пощекотать себе нервы всегда, и самые знаменитые писатели сочиняли мистические, страшные, пугающие произведения. На первом месте, конечно же, Михаил Булгаков и его «Мастер и Маргарита». На втором — «Фауст» Гёте, рассказ о том, что бывает, если продаёшь душу дьяволу. На третьем месте «Хребты безумия» Говарда Лавкрафта. Четвёртая позиция у «Дракулы» Брэма Стокера, классической истории о вампирах. Закрывает топ-5 Николай Васильевич Гоголь с повестью «Вий», которая до сих пор пугает российских школьников.

Топ-5:

- «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков

- «Фауст», Иоганн Гёте

- «Хребты безумия», Говард Лавкрафт

- «Дракула», Брэм Стокер

- «Вий», Николай Гоголь

Интересные факты в России и в мире

Во время весенней самоизоляции прослушивание триллеров сократилось, однако с окончанием карантина их популярность опять выросла. Летнее увеличение прослушиваний триллеров составило 15 %. Осенью мы наблюдаем ещё один резкий скачок популярности этого жанра у аудитории — с начала сентября почти на 50 %.

Есть стереотипное представление: триллеры больше всего слушают поздно вечером и ночью. Однако наша статистика показывает, что в России триллеры, мистику и ужасы слушают одинаково в течение всего дня, а пик прослушивания в мире приходится на раннее утро и на день.

При этом самыми популярными они являются в Италии, Нидерландах, Швеции, Финляндии и ОАЭ. В этих странах категория уверенно входит в топ-3 самых прослушиваемых. А вот в Индии, Южной Корее, Турции, Мексике и Колумбии страшные истории не вошли даже в топ-10 по популярности.

У поклонников аудиокниг «страшного» жанра есть свои любимые голоса, которые помогают слушателям трястись от страха. Самыми популярными чтецами стали Игорь Князев, Иван Литвинов и Григорий Перель.