Издательство « Благовест» Москва 2001г

Конец жизни человека

Обряд погребения

Поминовение умерших

Поминальная трапеза

Что нужно знать о погребении (Основные ошибки, влияющие но загробную участь умерших)

У Бога все живы

Что значит умереть по-христиански

Из вопросов, которые можно предложить себе касательно нашей жизни на земле, едва ли не самый важный — как лучше приготовиться к смерти.Из вопросов, которые можно предложить себе касательно нашей жизни на земле, едва ли не самый важный — как лучше приготовиться к смерти.

Отче! В руки Твои предаю дух Мой (Лк. 23, 46), — таковы были последние слова Господа со Креста. Таковы ли будут наши последние слова? И что достанется нам перед нашей смертью? Мы всегда должны быть готовы к смерти и стараться отойти от этого мира так, чтобы сама наша кон¬чина была свидетельством нашей веры и любви ко Господу и, если можно, назида¬нием для ближних.

Спаситель наш: подал нам наилучший пример. Он ли не страдал иа Кресте? Его ли смерть не была ужасна и даже поноска в очах всего мира? И несмотря на то какое терпение, какая любовь к ближнему, какое бесконечное всепрощение, преданность воле Божией! Подобно этому надо умирать и каждому из нас.

Когда мы почувствуем приближение смерти, постараемся найти в себе мужество закончить свою жизнь достойно.

Пока еще окончательно не скрутила нас жестокая болезнь, немощь, подумаем о своей прошедшей жизни, вспомним то постыдное, в чем, может быть, забыли покаяться или до сих пор не решились. И тогда примем решение хотя бы три дня (или для тяжелобольных один день) поститься, прочитать (или чтобы нам читоли) молитвы покаяния, подготовиться к Причастию.

Перед Причащением примиримся с тем, кто был для нас врагом, недоброжелателем, и попросим прощения у того, кого мы обидели сами.

Если есть еще силы дойти до ближайшего храма, чтобы покаяться в грехах своих пособороваться, причаститься Святых Христовых Тайн, то обязательно надо это сделать.

В Таинстве соборования (елеопомазания) прощаются грехи, совершенные по неведению или забытые.

О значении Причащения перед смертью говорит святитель Илия Минятий (у 1714) в своей проповеди «Величие Таинства Святого Причащения»: «Не сияет так звезда на небе, как сияет душа христианина от света благодати Божией в тот час, когда он причащается. И это потому, что когда мы причащаемся, тогда соделываемся членами Тела Христова, соединяемся со Христом. И если бы душа наша в сей час разлучилась с телом, то она получила бы себе место с мучениками, девственниками и преподобными… Боже мой! Избавитель мой! Пусть я умру, если будет на то воля Твоя святая, в лесу ли глухом пли в ином каком пустынном месте зто для менявсе давно, лишь бы прежде смерти сподобиться мне Причащения пречистого Тела и Крови Твоей! Ведь если в тот час Ты.будешь при мне, то я не боюсь погибели: с таким напутствием, как Тело и Кровь Твоя, я крепко надеюсь достигнуть Твоего Небесного Царствия».

Если мы тяжело заболеем, то попросим родных пригласить священника на дом.

Постараемся в ожидании своей кончины избавиться от ропота, возмущения, от зависти к тем, кто остается жить. В этом проявятся и наше мужество, и наше достоинство, и упование наше на Господа, и предание себя всецело воле Божией.

Дадим своим детям и внукам последнее наставление, как жить, поговорим с ними о том, как молиться за нас после смерти, что читать при самой нашей кончине, как нас похоронить, во что облачить.

Разделим между родственниками свое имущество, чтобы между ними не было потом обид. Часть своего состояния пере¬дадим (или оставим) на пожертвование храму или монастырю, на милостыню во имя свое.

Но все это уже перед самым концом. А пока мы еще живы, даже если полны сил и здоровы, не будем забывать о смерти. «Память смертная порождает молитву, слезы, раскаяние перед Богом», — так поучают нас святые отцы.

Конец жизни человека

Как молиться за умирающего.Как молиться за умирающего.

При уходе человека из этого мира в вечность над ним читается особый канон, «Канон молебный на исход души», который написан от лица умирающего, но может быть прочитан священником или кем-то из близких. В народе его называют еще «отходной молитвой».При уходе человека из этого мира в вечность над ним читается особый канон, «Канон молебный на исход души», который написан от лица умирающего, но может быть прочитан священником или кем-то из близких. В народе его называют еще «отходной молитвой».

Его не обязательно читать рядом с умирающим. Если человек умирает в больнице, канон можно читать дома. Главное — поддержать молитвой душу в самые тяжелые для нее минуты. Если христианин испускает дух во время чтения канона, то его дочитывают с заупокойным припевом:

«Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего…»

В тех случаях, когда предсмертная болезнь длится долго, принося тяжелые страдания и самому больному, и его родным, то по благословению священника может быть прочитан другой канон — «Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет». Он содержит прошения о скорой и мирной кончине страждущего. Тексты канонов помещены в православных молитвословах.

Для чего читается отходная молитва. В момент смерти человек испытывает тягостное чувство страха, томления. По свидетельствам святых отцов, человеку бывает страшно при разлучении души с телом и в первые три дня вне тела. При выходе из тела душу встречают как Ангел хранитель, данный ей при Святом Крещении, так и духи- злобы (бесы). Вид последних так ужасен, что душа мечется и трепещет при виде их.

Канон, читаемый родными или близкими над умирающим человеком, призван облегчить его душе выход из тела.

Родным и друзьям умирающего нужно набраться мужества, дабы, попрощавшись с любимым человеком, постараться молитвой облегчить не столько телесные, сколько душевные его страдания.

Обряд погребения

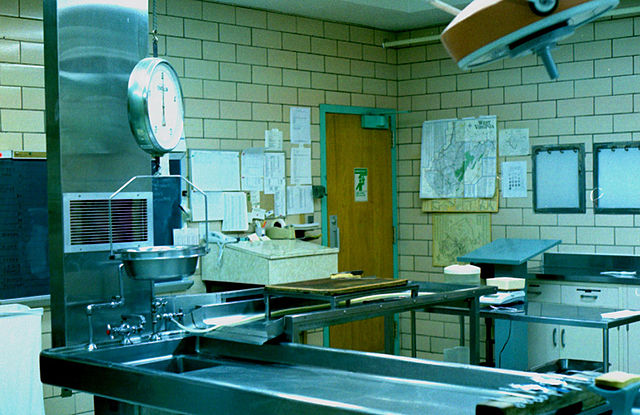

Омовение и облачение умершего. Ни один народ не оставлял без попечения тел своих умерших, причем погребение всегда сопровождалось подобающими обрядами. Омовение и облачение умершего. Ни один народ не оставлял без попечения тел своих умерших, причем погребение всегда сопровождалось подобающими обрядами.

Святая вера Христова учит нас с почтением смотреть на человека-христианина и тогда, когда он окончил свой земной путь. Умерший христианин — добыча смерти, жертва тления, но все равно он член Тела Христова (см.: 1 Кор. 12, 27). Его тело освящено приобщением Божественного Тела и Крови Христа Спасителя. Можно ли презирать Духа Святого, храмом Которого был умерший? Рано или поздно, но мертвое и тленное тело христианина снова оживет и облечется нетлением и бессмертием (см.; I Кор. 15, 53). Поэтому наша Православная Церковь не оставляет чадо свое без материнского попечения и тогда, когда оно перешло из этого мира в далекую и неведомую страну вечности.

Обряды, совершаемые Святой Церковью по кончине православного христианина, имеют глубокий смысл. Основанные на внушениях святой веры, они ведут свое начало от богопросвещенных апостолов и первых христиан Тело усопшего тотчас по смерти омывают, причем омовение должно простираться на все части тела, начиная с головы. Оно совершается в знак духовной чистоты и непорочности жизни умершего, а также для того, чтобы он мог в чистоте предстать пред Господом, но Воскресении Когда омывают тело, читают «Трисвятое»: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас» или «Господи, помилуй». В доме зажигаются лампада или свеча, которые горят до тех пор, пока там находится покойник Вода для омовения тела должна быть теплой, но не горячей, чтобы не распа¬рить его. При этом нужно пользоваться мылом, мягкой тряпочкой (или губкой). Обычно совершают омовение люди старшего возраста, а если такого человека не окажется, то может омыть и женщина После омовения тело христианина одевают в новые и чистые одежды. Новые одежды как бы указывают на новое одеяние нашего нетления и бессмертия. Если на человеке не было креста, то обязательно надевают крест.

Уста покойного должны быть сомкнуты, глаза закрыты, руки сложены на груди крестообразно, правая поверх левой. Голову христианки покрывают большим платком, полностью закрывающим волосы. причем его концы можно не завязывать, а просто сложить крест-накрест. Не следует надевать на почившего православного христианина галстук. В левую руку усопшего влагают икону (или крест), для мужчин — образ Спаси¬теля, для женщин — образ Божией Матери, можно и в левую руку — крест, а на грудь усопшего — святой образ. Это делается в знак того, что усопший веровал во Христа и предал Ему душу, что он в жизни предзрел (имел всегда) Господа пред собой, а теперь переходит к блаженному лицезрению Его со святыми.

Перед тем, как положить тело усопшего в гроб, кропят святой водой и само тело и ковчег его (гроб), снаружи и изнутри. Можно еще и окадить гроб ладаном. На лоб умершего кладут венчик. Его дают в церкви, когда усопшего привозят для отпевания. Умерший христианин украшается венцом как символом награды Царства Небесного за тяготы земной жизни. На венчике изображены Господь Иисус Христос, Пречистая Богоматерь и Иоанн Предтеча с надписью «Трисвятое». Этим показывается, что окончивший земной путь надеется за свои подвиги получить венец (см.: 2 Тим. 4, 7,

Под плечи и голову усопшего кладут подушку, которую наполняют обычно освященной вербой или листьями берез с праздника Троицы. Тело покрывают простыней.

Гроб с телом ставят посреди комнаты перед домашними иконами (в переднем углу), лицом к выходу. Вокрут гроба зажигают свечи (или хотя бы одну у головы) в знак того, что умерший перешел в Царство Света.

Как молиться о человеке в первые дни после его смерти. После того как тело усопшего омоют и оденут, начинают читать канон, называемый «Исследование по исходе души от тела». Независимо от того, где умер человек, дома или вне его, все равно в день его смерти читают этот канон. Начинать чтение канона следует с пред начинательных молитв, затем 90 псалом, далее — по порядку.

Канон читается «за единоумершего», то есть только за умершего в этот день человека. Поэтому не следует при чтении припева: «Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (имя покойного)», произносить имена других умерших знакомых, родственников и т. д.

В конце «Последования» находится особое молитвенное обращение к Богу с произношением самого имени покойного: «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имярек)…». После этой молитвы читают: «Вечная память рабу Твоему (рабе Твоей) (имярек), Господи».

«Последование» читается от лица усопшего с той целью, чтобы милосердие Божие по молитве нашей за умершего облегчило душе горечь при расставании с телом и первый момент пребывания души вне тела. Затем в течение трех дней над умершим читается Псалтирь, которую начинают читать с прошения: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь». Далее читаются предначинательные молитвы и те, которые предваряют псалмы.

Псалтирь разделена на двадцать больших частей — кафизм. Перед каждой кафизмой повторяется трижды призыв поклониться Богу: «Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему».

После этого призыва читается кафизма. По окончании нескольких псалмов, отделяемых словом «Слава», говорится: «Аллилуиа! (трижды) Слава Тебе, Боже!» и повторяется молитвенное прошение за усопшего из «Последования»: «Помяни, Господи Боже наш…» После этой молитвы продолжается чтение псалмов, 1-й-кафизмы (или затем 2-й, 3-й и т. д.). В каждой кафизме три «Славы», следовательно, трижды во время чтения кафизмы следует обращение к Богу с особым прошением о помиловании усопшего.

Псалтирь читается непрерывно (днем и ночью) над гробом христианина в течение всего времени, пока умерший не погребен. Так как у родных усопшего в первые три дня бывает много забот по организации похорон, то читать Псалтирь приглашают кого-либо из друзей, знакомых. Совершать чтение Псалтири по усопшему может всякий благочестивый мирянин.

Не случайно Церковь с древнейших времен положила читать над гробом умершего именно книгу псалмов. Псалтирь воспроизводит все многообразные движения нашей души, так живо сочувствует и нашей радости, и нашей скорби, так много проливает утешения и ободрения в на ше скорбящее сердце. Чтение Псалтири служит молитвой ко Господу об усопшем и в то же время утоляет скорбь его близких.

Вынос тела. Незадолго до выноса гроба из дома (или выдачи тела в морге) еще раз читается «Последование по исходе души от тела».Вынос тела. Незадолго до выноса гроба из дома (или выдачи тела в морге) еще раз читается «Последование по исходе души от тела».

Гроб выносят, обращая лицо умершего к выходу. При выносе тела провожающие поют песнь в честь Святой Троицы: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас», в ознаменование того, что умерший при жизни исповедовал Живоначальную Троицу и теперь переходит в царство бесплотных духов, окружающих Престол Вседержителя и немолчно воспевающих Ему Трисвятую песнь. Церковное отпевание. В храме гроб с телом умершего ставят посреди церкви лицом к алтарю и по четырем сторонам гроба ставят подсвечники. По учению Церкви, душа человека на третий день после смерти в то время, когда тело его лежит бездыханным, проходит страшные мытарства и имеет великую нужду в помощи Церкви.Чтобы облегчить ей переход в другую жизнь, над гробом православного христианина читаются канон и Псалтирь, а в церкви совершается чин отпевания.

Служба отпевания состоит из песнопений, в которых кратко изображается вся судьба человека за преступление заповеди он снова обращается в землю, из которой взят: «Сам Ты, Творец и Создатель человека, един безсмертен; а мы все земные, из земли созданы и в ту же землю возвратимся, как повелел Ты, Создатель: «Ты — земля и в землю возвратишься». Туда-то все мы, земнородные, и пойдем, с надгробными рыданиями возглашая песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».

Но, несмотря на множество грехов, человек не перестает быть «образом славы Божией», а потому Святая Церковь молит Владыку и Господа, по Его неизреченной милости, простить усопшему грехи и удостоить его Царства Небесного.

«Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, где нет болезни, скорбей и страданий, но жизнь вечно блаженная».

По прочтении Апостола (1 Фес. 4, 13— 17) и Евангелия от Иоанна (Ин. 5, 24—30) священник читает разрешительную молитву, свидетельствующую о прощении всех бывших на умершем запрещений и грехов, в которых он покаялся (или при покаянии не смог вспомнить), и умерший с миром отпускается в загробную жизнь. Лист с текстом этой молитвы тут же влагается в правую руку умершего его родными или близкими.

Последнее целование, или прощание с умершим, совершается при пении трогательных стихир (молитв): «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благо даряще Бога…»

Родные и близкие усопшего обходят гроб с телом, с поклоном просят проще- ния за невольные обиды, в последний раз целуют умершего (венчик на его голове или икону, находящуюся в гробу). После этого тело целиком закрывают простыней, и священник крестообразно посыпает его землею (или чистым речным песком) со словами: «Господня земля и исполнение ея (все, что наполняет ее), вселенная и вси живущии на ней». Гроб закрывают крышкой. Если родственники усопшего хотят проститься с ним на кладбище, то в храме гроб не заколачивается, а священник благословляет кого-либо из близких посыпать тело землей непосредственно перед погребением.

При выносе гроба с телом из храма ногами вперед поется ангельская песнь — «Трисвятое».

Заочное отпевание. В том случае, если нет возможности отпеть усопшего в храме, по нему совершается заочное отпевание. Родственники умершего, как правило, заказывают отпевание в ближайшей церкви. После чина отпевания родственкиникам дается венчик, разрешительная молитва и земля с панихидного стола. Дома умершему в правую руку вкладывают разрешительную молитву, на чело полагают бзажный венчик, а после прощания с ним. на кладбище тело его, закрытое простыней с ног до головы, крестообразно, от головы к ногам, с правого плеча на левое, посыпают песком, чтобы получился правильной формы крест.

Если заочное отпевание совершается спустя какое-то время после похорон, погребальную землю нужно рассыпать по могиле, а венчик и молитву зарыть в могильный холм на небольшую глубину. Если могила очень далеко или в неизвестном месте, то венчик и молитву сжигают, а землю рассыпают на любой могиле, на которой установлен православный крест.

Отпевание, как к Крещение, совершается один раз. Но если нельзя до подлинно установить, был ли человек отпет, нужно, не смущаясь, заказать заочное отпевание, и чем скорее, тем лучше. Погребение. В могиле усопшего полагают липом к востоку с той же целью, с какой мы молимся на восток — в ожидании наступления Утра вечности, или Второго пришествия Христова, и в знак того, что умерший удаляется от запада жизни по направлению к востоку вечности.

При опускании гроба с телом в могилу вновь поется «Трисвятое». Все провожающие умершего в последний путь перед зарытием могилы бросают в нее по горсти земли. Таким образом усопшего предают земле в знак покорности Божественному определению Земля есй, и в землю отыдеши (Быт. 3, 19).

Крест, символ спасения, должен возвышаться над могилой всякого христианина (он ставится в ногах). Умерший веровал в Распятого на Кресте и покоится сном смерти под сенью креста. Крест ставится восьмиконечный, из любого материала, но обязательно правильной формы. Для могилы православного христианина больше подходит простой крест из дерева, бетона или металла, чем дорогие монументы из гранита и мрамора. Недопустимо помещать на надгробие фотографию или портрет покойного. Если родственники хотят написать эпитафию, то лучше всого по традиции использовать слова из Священного Писания либо из известных молитв, а не придуманные самими фразы.

Кремация. Обычай сжигать тела, столь популярный сейчас в России из-за относительной дешевизны, пришел к нам с языческого Востока. Православная Церковь относится к кремации неодобрительно и дозволяет ее только при особых обстоятельствах — отсутствии мест на кладбищах или крайней скудости средств на погребение.

Кремация не одобряется Церковью в первую очередь потому, что для тех, кто сжигает своих близких, это действие не назидательно: оно вселяет в душу скорее отчаяние, нежели надежду на воскресение. Посмертная же участь каждого усопшего находится в руках Божиих и не за¬висит от способа погребения.

Все погребальные молитвы, включая отпевание, совершаются над кремируемым без изменений. Перед сожжением тела икону или Распятие нужно вынуть из гроба, а венчик и лист с разрешительной молитвой оставить. Если урна с прахом подхоранивается впоследствии в могилу, при этом нужно читать «Трисвятое».Все погребальные молитвы, включая отпевание, совершаются над кремируемым без изменений. Перед сожжением тела икону или Распятие нужно вынуть из гроба, а венчик и лист с разрешительной молитвой оставить. Если урна с прахом подхоранивается впоследствии в могилу, при этом нужно читать «Трисвятое».

Поминовение умерших

Особые дни поминовения усопших. Святая Церковь молится постоянно о всех «прежде почивших отцех и братиях наших», но она также совершает особое молитвенное поминовение о каждом усопшем, если есть к тому наше благочестивое желание и нужда. Такое поминовение называется частным, к нему относятся трети ны, девятины, сорочины ли годовщина. Поминовение усопших в третий день после смерти есть предание апостольское. Оно совершается потому, что скончавшийся был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, Бога Единого в Троице. Кроме богословского значения поминовения усопшего в третий день, оно имеет еще значение таинственное, касающееся загробного состояния души.Особые дни поминовения усопших. Святая Церковь молится постоянно о всех «прежде почивших отцех и братиях наших», но она также совершает особое молитвенное поминовение о каждом усопшем, если есть к тому наше благочестивое желание и нужда. Такое поминовение называется частным, к нему относятся третины, девятины, сорочины ли годовщина. Поминовение усопших в третий день после смерти есть предание апостольское. Оно совершается потому, что скончавшийся был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, Бога Единого в Троице. Кроме богословского значения поминовения усопшего в третий день, оно имеет еще значение таинственное, касающееся загробного состояния души.

Первые два дня душа еще пребывает на земле и с сопровождающим ее Ангелом посещает те места, которые притягивают ее воспоминаниями о земных радостях и горестях, делах добрых и злых. На третий же день Господь повелевает душе вознестись на Небеса для поклонения Себе.

В течение шести дней, с третьего до девятого, душа, возвращаясь от Лица Божия, в сопровождении Ангелов заходит в райские обители и созерцает их несказанную красоту. На девятый день Господь повелевает Ангелам опять представить душу к Нему на поклонение После вторичного поклонения Богу Ангелы отводят душу в ад, где она созерцает жестокие муки нераскаявшихся грешников. На сороковой день по смерти душа в третий раз возносится к Престолу Господню, где решается ее участь — назначается место, которого она удостоилась по своим делам.

Именно поэтому особенно усиленные молитвы за умерших мы должны возносить на третий, девятый и сороковой дни после смерти. Но эти сроки имеют и другой смысл. Поминовение усопшего в третий день совершается в честь тридневного Воскресения Иисуса Христа и образа Пресвятой Троицы. Молитва в девятый день — воздаяние чести девяти ангельским чинам, которые, как слуги Царя Небесного, ходатайствуют о помиловании преставившегося.

Дни плача по умершим в самой глубокой древности продолжались сорок дней. По установлению Святой Церкви, положено творить поминовение по усопшим в продолжение сорока дней (сорокоуст) и особенно в сороковой день (сорочины). Как Христос победил диавола, проведя сорок дней в посте и молитве, так и Святая Церковь приносит молитвы, милосты¬ни и бескровные жертвы по усопшему, испрашивает ему у Господа благодать, помогает победить врага, воздушного князя тьмы, и получить Царство Небесное.

Что мы можем сделать для близких в течение сорока дней после их смерти? Как только человек умер, необходимо сразу же позаботиться о сорокоусте, т.е. ежедневном поминовении во время Божественной литургии. По возможности хо¬рошо заказать сорок обеден и даже в нескольких храмах.

Если смерть человека случилась во вре¬мя Великого поста, то в среду и пятницу каждой недели заказывают панихиды, а в субботы и воскресения — обедни об упокоении души умершего. Сорокоуст во время Великого поста не заказывается, так как Божественной литургии каждый день не бывает.

Во время Пасхальной недели (первая — неделя по Пасхе) панихиды не служатся, ибо Пасха — это всеобъемлющая радость для верующих в Воскресение Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому в течение всей недели не заказываются ни обедни об усопших, ни панихиды. Только со вторника Фоминой недели (вторая неделя по Пасхе) в храмах начинают принимать заказы на сорокоусты и обедни об упокоении. Этот день называется Радониией (см. о ней в разделе «Частные родительские дни».

День смерти христианина есть день рождения его для новой, лучшей жизни. Поэтому мы празднуем память наших близких по истечении года со дня их кончины, умоляя благоутробие Божие о помиловании их душ, о даровании им вожделенного отечества в вечное наследие.

В третий, девятый и сороковой дни, а также в годовщину смерти надо заказать в церкви обедню об упокоении усопшего. Дома в эти дни собираются за трапезой его родные и близкие, чтобы в совместной молитве за него просить у Господа оставления грехов и упокоения души его во Царствии Небесном. Хорошо также послать пожертвование монастырям, чтобы там молились вечно об упокоении души усопшего. Следует поминать усопших и в дни их земного рождения, в дни их именин (день памяти святого, имя которого они носили). В дни их памяти надо заказать в церкви обедню об их упокоении, панихиду, помолиться за них дома, помянуть их за своей трапезой.

Почему и как наши молитвы могут быть благотворны для умерших. Одни души спустя сорок дней оказываются в состоянии предвкушения вечной радости и блаженства, а другие трепещут в ожидании вечных мучений, которые усилятся после Страшного Суда (Второго пришествия Господа, когда Он будет судить всех жи вых и мертвых). Но до этого возможны изменения к лучшему в «загробной»» участи души, особенно благодаря принесению за нее молитв Церкви и творению добрых дел в память об умершем. «

О пользе молитвы, как общественной, так и частной (домашней), за души, даже находящиеся в аду, написано в житиях святых и подвижников, в святоотеческих преданиях.

Наши молитвы могут действовать на души умерших непосредственно только в том случае если они скончались в правой вере и с истинным раскаянием, пребывая в общении с Церковью и с Господом Иисусом. Тогда, несмотря на видимое удаление от нас, они продолжают вместе с нами принадлежать Церкви: одному и тому же Телу Христову (см.: Еф. 1, 23; Кол. 1, 18). Скончавшиеся в правой вере и истинном раскаянии перенесли в иной мир начаток добра или семя новой жизни, которое только не успели сами раскрыть здесь. Но под влиянием наших мблйтв, при благословении Божием, оно может мало-помалу развиться и принести плод.

В наше время многие люди, даже будучи крещеными, не ходят в храм, не исповедуются, не причащаются Святых Христовых Тайн или делают это крайне редко. За них, а также за всех скончавшихся скоропостижно и не успевших должным образом подготовиться к своей кончине читается канон преподобному Паисию Великому, святому, которому Господь даровал особую благодать ходатайствовать за умерших без покаяния.

Как молиться в дни поминовения

Значение 17-й кафизмы. В течение всех сорока дней после смерти человека его родные и близкие должны читать Псалтирь. Сколько кафизм в день — зависит от времени и сил читающих, но чтение непременно должно быть ежедневным. После прочтения всей Псалтири она читается сначала. Не следует лишь забывать поселе каждой «Славы…» чтение молитвенного прошения о поминовении усопшего (из «Последования по исходе души от тела»).Значение 17-й кафизмы. В течение всех сорока дней после смерти человека его родные и близкие должны читать Псалтирь. Сколько кафизм в день — зависит от времени и сил читающих, но чтение непременно должно быть ежедневным. После прочтения всей Псалтири она читается сначала. Не следует лишь забывать поселе каждой «Славы…» чтение молитвенного прошения о поминовении усопшего (из «Последования по исходе души от тела»).

Многие родные и близкие умершего, ссылаясь на различные обстоятельства, доверяют это чтение другим (читальщи¬цам) за плату или заказывают его в монастырях (т.н. «неусыпаемая Псалтирь»), Конечно, Бог слышит и такую молитву. Но она будет сильнее, искреннее, чище, если родной или близкий умершему человек будет сам просить Бога о помиловании усопшего. И не стоит жалеть на это ни сил, ни времени.

В третий, девятый и сороковой дни следует читать по усопшему особую кафизму (в нее входит 118-й псалом). Ее называют поминальной, а в богослужебных книгах — «Непорочны» (по слову, находящемуся в первом ее стихе: «Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе Господни»).

У иудеев был обычай во время Пасхальной вечери и по окончании ее петь псалмы и преимущественно псалом 118-й, посвященный исходу их из Египта. Со¬гласно преданию, Христос с учениками вышел из дома, где совершалась Тайная Вечеря, при пении псалма, по всей видимости именно 118-го: «И воспевши пошли на гору Елеонскую».

Стихом «Благословен сей, Господи, научи мя оправданием Твоим» отпевал Себя Господь, идущий на страдания и смерть. Этот стих всегда поется Церковью при погребении умерших, а кафизм а читается в дни особого их поминовения. В этой кафизме изображается блаженство ходивших в Законе Господнем (т.е. блаженство праведных людей, старавшихся жить по заповедям Божиим).

Дома она читается так же, как и всякая другая.

Стихи кафизмы: 1, 2, 12, 22, 25, 29, 37, 58, 66,73, 88 читаются с припевом: ««Помяни, Господи, душу раба Твоего (рабы Твоея)».

Окончательные стихи первой полови¬ны кафизмы (92, 93): «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня», — поются трижды. После этого еще раз повторяется припев.

Во второй части кафизмы (после слова «Среда») стихи: 94, 107, 114, 121, 131, 132, 133, 142, 153, 159, 163, 170 — читаются с припевом: «Упокой, Господи, душу раба Твоего (рабы Твоея)». В заключение поются трижды конечные стихи 118-го псалма (175, 176): «Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». После них еще раз повторяется припев с прошением упокоить душу того, за кого молятся.

После «Славы…» читается молитвенное прошение.

После кафизмы читаются положенные тропари (они сразу указаны после 118-го псалма в молитвослове), а за ними — псалом 50-й и тропари непорочны, или тропари за упокой (числом

После этих тропарей читается канон «Последование по исходе души от тела».

Следует обратить внимание на то, что в церкви во время панихиды 17-я кафизма разделяется на две половины (статии) и читается она несколько иначе.

Дни особого поминовения всех умерших православных христиан

В русском народе существовал обычай называть покойников, своих и чужих, старых и малых, родителями. Выражение «идти на родителей» означало посещение могил умерших.В русском народе существовал обычай называть покойников, своих и чужих, старых и малых, родителями. Выражение «идти на родителей» означало посещение могил умерших.

Представление всех покойников «родителями», т.е. принадлежащими уже к роду отцов, к которым они отошли, возбуждает в нас благоговение к их памяти. В некоторые дни, особенно субботы, совершается вселенское поминовение усопших. Эти дни получили название родительских суббот.

Именно в субботу полагается молиться об умерших потому, что так установлено Святой Православной Церковью: в каждую субботу недели, в день покоя, поминать умерших родных и близких.

Как поминать? В каждом «православном молитвослове» в конце утренних молитв помещены молитвы за живых и усопших. Не поленимся читать это небольшое поминовение за своих почивших сродников, называя их имена, прибавляя к ним молитвенное прошение из «Последования по исходе души от тела».

Днями сугубого (особого) поминовения усопших являются пять вселенских суббот.

Мясопустная родительская вселенская суббота отмечается за две недели до Великого поста. В этот день Святая Церковь молится за всех православных христиан, в том числе умерших внезапной смертью во время потопа, землетрясения, воин и т. д.

Вместо ежедневного поминовения усопших во время Божественной литургии, какого не бывает во время Великого поста. Святая Церковь положила совершать усиленное поминовение в следующие три дня родительские вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

Троицкая вселенская родительская суббота отмечается перед днем Святой Троицы (на 49-й день после Пасхи). В этот день совершается память всех усопших благочестивых христиан.

Частные родительские дни. Вторник Фоминой недели. Неделя называется Фоминой потому, что на ней вспоминается апостол Фома. Сам же этот день, когда живые спешат на кладбище приветствовать умерших родителей радостной вестью о Воскресении Господа, принято называть Радониией. Живые христосуются с умершими, при к сся с собой на могилы крашеные яйца. Это девятый после Пасхи день (вторник второй после Пасхи недели).

11 сентября (по н.ст.), в день Усекновения главы Иоанна Предтечи (полагается строгий пост), совершается поминовение православных воинов, за веру и отечество на поле брани убиенных.

Это поминовение установлено в Русской Церкви при императрице Екатерине П (по указу 1769 г.), во время войны с турками.

Димитриевская родительская суббота свершается за неделю перед 8 ноября (по н.ст.; день памяти вмч. Димитрия Солунского). Установлена она великим князем Дмитрием Ивановичем Донским. Одержав знаменитую победу на Куликовом поле 8 (21 по н.ст.) сентября 1380 г., князь Дмитрий Донской совершил поминовение павших воинов перед днем своего Ангела.

Впоследствии в день Усекновения главы Иоанна Предтечи и в Димитриевскую субботу стали поминать не только православных воинов, но и всех усопших.

Наконец, решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 1994 г. День победы в Великой Отечественной войне (9 мая) стал днем особого ежегодного поминовения усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны. В эти дни закажите о своих близких, родных обедню или поминовение на проскомидии (в переводе с греч. — приношение). Это листок с заголовком «Об упокоении», в котором перечисляются имена умерших (крещеных и не покончивших жизнь самоубийством).

В такие дни хорошо посетить могилы умерших, в церкви помолиться во время панихиды об их упокоении, а дома читать 17-ю кафизму. Не забудьте помянуть умерших во время трапезы. Очень важно приобщать к поминовению усопших близких своих детей. Если они малы, достаньте альбом с фотографиями и вспомните вместе с детьми покойных дедушку, бабушку, других родных. расскажите о них. Научите детей хотя бы в краткой молитве обращаться к Богу: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, всех наших родных и близких, и даруй им Царствие Небесное».

Когда не бывает поминовения усопших. Панихиды, заочные отпевания и любые заупокойные молитвы, кроме поминовения записками на проскомидии, не совершаются в храмах в период от четверга Страстной седмицы (последняя неделя перед Пасхой) до Антипасхи (первое воскресенье после Пасхи). Очное отпевание в эти дни допускается, кроме самого праздника Пасхи. Чин пасхального отпевания отличается от обыкновенного тем, что содержит множество радостных песнопений.

В Рождество Христово и другие двунадесятые праздники заупокойная молитва отменяется Уставом, но может совершаться по усмотрению настоятеля храма.

Поминальная трапеза

Благочестивый обычай поминать умерших за трапезой известен очень давно. Он описан еще у пророка Иеремии, откуда явствует, что у древних иудеев было обыкновение в утешение об умершем преломлять для них хлеб (Иер. 16, 7).Благочестивый обычай поминать умерших за трапезой известен очень давно. Он описан еще у пророка Иеремии, откуда явствует, что у древних иудеев было обыкновение в утешение об умершем преломлять для них хлеб (Иер. 16, 7).

Но вот как именно за обеденным столом поминать усопших родных и близких? К сожалению, нередко поминки превращаются лишь в повод собраться вместе, обсудить последние новости, вкусно поесть, тогда как православные христиане и за поминальной трапезой должны молиться за своих братьев по вере.

В этой главе обобщен опыт людей, живущих православной жизнью, разрозненные советы и пожелания сведены воедино.

Во время Великого поста, если поминки (третий, девятый, сороковой дни, годовщина) приходятся на его первую, четвертую и седьмую неделю, родные и близкие усопшего никого не приглашают. Эти недели — особенно строгие. Пусть за столом будут лишь самые близкие: мать или отец, жена или супруг, дети или внуки.

Если поминальные дни приходятся на будни других недель Великого поста, то они переносятся на ближайшие (предстоящие) субботу или воскресенье. Это поминовение называется встречным. Делается так потому, что праздничными днями Великого поста считаются субботы и воскресенья, когда совершается Божественная литургия.

В первые восемь дней после Пасхи не читаются молитвы за усопших, не совершаются по ним панихиды. В Церкви поется Пасхальный канон. Поминать усопших Святая Православная Церковь разрешает только со вторника Фоминой недели, Радоницы, о которой говорилось выше. С этого дня в храме по усопшему можно заказывать сорокоуст, обедню, проскомидию и панихиду. Келейно со дня Пасхи до вторника Фоминой недели по усопшему читают только Пасхальный канон.

Не следует поминать усопшего за столом водкой или другими крепкими алкогольными напитками. Поминки — это дни скорби, дни усиленной молитвы за душу умершего, которой, может быть, очень тяжело. Так неужели душе будет в том мире легче, если мы здесь будем упиваться вином?

Поминальная трапеза, которую устраивают родные и близкие покойного — это своего рода милостыня для всех, кто на ней присутствует. Отсюда происходит желание хозяев угостить пришедших повкуснее посытнее. Но при этом нужно соблюдать постные дни. установленные Святой Церковью. Умерших поминают той едой, какая положена в день поминок: в среду, пятницу, в дни длительных постов постной в мясоедскоромной.

Перед поминальной трапезой читают 17-ю кафизму или чин литии, совершаемый мирянином. Молитвы читают перед святыми иконами с зажженной лампадкой или свечой. В это время с особой силой должно звучать прошение помиловать усопшего.

Непосредственно перед едой читают молитву «Отче наш». Первым блюдом, которое по праву родства и близости к покойному сначала отведывают его ближайшие родные и друзья, является кутья. Это отваренные зерна пшенииы (риса), смешанные с медом (изюмом). Зерна служат символом Воскресения, а мед (или изюм) — сладости, которой наслаждаются праведники в Царстве Небесном, Кутья: освящается в храме во время панихиды. Затем ее отведывают все присутствующие. Подают ее. по обычаю, в третий, девятый Традиционными поминальными блюдами считаются на Руси блины и кисель.

После еды читают благодарственные молитвы: «Благодарим Тя, Христе Боже наш…», «Достойно есть…».

Но самое главное — молитва об упокоении и помиловании души умершего человека. Если даже так случится, что в доме ничего не останется, кроме воды и сухарей, поминовение от этого не будет хуже. Если в доме не окажется и молитвослова, то будем читать те молитвы, которые знаем по памяти, обратимся к Богу своими словами, лишь бы только воздыхание за души умерших шло от нашего сердца.

Во время поминок принято оставлять во имя умершего место, тарелку, обеденный прибор, часть блюд; это очень древний обычай.

Во время похорон существует еще один обычаи закрывать в д о м е зер кала м атерией. Это делают из чувства благочестия, дабы ничто лишнее не рассеивало скорби и печали по усопшему.

Христианину, приглашенному на поминки близкого человека в неверующую семью, лучше не отклонять приглашения. Так как любовь превыше поста, то нужно руководствоваться словами Спасителя: Ешьте, что вам предложат (Лк. 10, 8), но соблюдать умеренность в еде и разговорах.

Что нужно знать о погребении

(Основные ошибки, влияющие на загробную участь умерших)(Основные ошибки, влияющие на загробную участь умерших)

Необходимо обратить внимание православных на некоторые важные особенности, дополняющие знания верующих об обряде погребения и о поминовении усопших.

Обычай поминать умерших в Пасху на кладбище — мирской. До Радоницы Церковь открыто не молится за усопших, только тайно, на проскомидии.

Нельзя оставлять покойника в храме долее одного дня: церковь — не морг.

Нельзя делать скоромный поминальный стол во время постов и по средам и пятницам, а также в эти дни приносить скоромное в церковь на канун. Ни в коем случае нельзя поминать усопших водкой, ибо это доставляет им большие муки.

Ставить и возжигать свечи на могиле усопшего можно только перед крестом или иконой, но не перед памятником. Вообще устанавливать на могиле памятники — обычай не православный; сами усопшие являются близким и говорят о том, что на могилу поставили тяжесть (камень-памятник), а венки как хомуты. Нельзя помешать фотографию.усопшего на надгробии, а тем более на святом Кресте.

Нельзя отпевать, равно как и совершать любые церковные поминовения, некрещеных людей, а также инаковерующих. За них можно подавать милостыню, не называя их имени.

Церковь не молится за человека, намеренно покончившего жизнь самоубийством. Но если самоубийца до своей смерти находился под наблюдением врача и совершил этот поступок в невменяемом состоянии, то нужно принести справку о его болезни. Милостыню можно подавать, но не называя имени самоубийцы. Бог знает и видит, ради кого совершается такое пожертвование.

Очень хорошо подавать за усопших духовную милостыню (особенно духовные книги). Духовная милостыня настолько ценнее телесной в очах Божиих, насколько душа дороже тела В любых трудноразрешимых случаях необходимо обращаться к священникам или в епархиальное управление.

У Бога все живы

У Бога нет мертвых, но все живы. Об этом говорит Сам Спаситель. Не читали ли вы речеиного вам Богом: Я Бог Авраама, к Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых} но живых (Мф. 22, 31—32). Многие из нас, «мудрствуя» о предметах веры и о загробной участи умерших, забывают или уклоняются от дел действительной помощи нашим усопшим. Многие совершенно не знают или отказываются от православного обряда погребения и в то же время охотно прибегают к различным языческим культо вым действиям и ритуалам (обильные застолья — тризны, мраморные надгробья, венки и т. п.).У Бога нет мертвых, но все живы. Об этом говорит Сам Спаситель. Не читали ли вы речеиного вам Богом: Я Бог Авраама, к Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых} но живых (Мф. 22, 31—32). Многие из нас, «мудрствуя» о предметах веры и о загробной участи умерших, забывают или уклоняются от дел действительной помощи нашим усопшим. Многие совершенно не знают или отказываются от православного обряда погребения и в то же время охотно прибегают к различным языческим культо вым действиям и ритуалам (обильные застолья — тризны, мраморные надгробья, венки и т. п.).

А между тем наши усопшие родные и близкие ждут от нас помощи. Они нуждаются в ней! Из моей священнической практики мне известно много случаев (по рассказам прихожан), когда усопшие являлись своим живым сродникам (во сне) и прямо высказывали свои нужды, говорили о своих заблуждениях при жизни или давали наставления, о чем-то предупреждали Святые отцы учат нас не доверять сновидениям, так как большинство из нас не имеют духовного рассуждения, чтобы определить природу сна, т.е. является ли он отражением бывших в жизни реальных событий и переживаний или следствием движений плоти (страстей, болезней и т. п.) влияние ли это темного мира падших духов или же, наконец, это действительно духовное общение с загробным миром, прикровенным для нас до времени. В любом случае, если сон показался имеющим значение, важным, предупреждающим о чем-то, следует прежде всего посоветоваться со своим духовником, приходским священником или хотя бы духовно опытным человеком.

Расскажу о нескольких запомнившихся мне событиях, связанных с темой нашего разговора Одной моей прихожанке явился во сне односельчанин. При жизни он был убежденным неверующим, гонителем веры и Церкви. Ей приснилось, что этот человек стоял около развалин часовни, которая была некогда на краю деревни, и говорил, указывая на них: «Если бы раньше, при жизни, я хотя бы изредка смотрел на это святое место, хотя бы один раз задержал взгляд теперь мне было бы легче».

Вот какова сила святыни! Даже разрушенной и поруганной…

Мой дядя в молодости и средних летах был верующим человеком, посещал храм Божий, читал Священное Писание. Но, поддавшись духу времени, он потерял веру в Бога. Перестал ходить в церковь, убрал из дома святые иконы. Более того, даже в мыслях он стал безбожником, проповедуя атеизм. Вместо молитв он стал заниматься гимнастикой. Но и к нему при шла смерть. Будучи восьмидесяти лет, он слеп. На смертном одре он метался, хри¬пел, пытаясь что-то сказать, и все время указывал рукой в святой угол, где должны были висеть (но не висели иконы. Что- то ужасное окружало его, надвигалось, давило, и не было у него защитников, предстателей, ходатаев к Богу, ибо сам однажды добровольно отказался от них.

У одной моей прихожанки умер родственник. Он был некрещен. Движимая чувством сострадания, эта женщина пришла ко мне и: спросила, как облегчить его загробную участь. Церковная молитва за некрещеных недопустима, поэтому я посоветовал ей раздавать за усопшего милостыню, а именно — душеспасительные книжки: может быть, кто-то, прочитав такую книгу примет Таинство Крещен ия, изменит к лучшему свою жизнь, и это будет самой богоугодной жертвой за усопшего некрещеного. Через некоторое время эта женщина пришла ко мне и рассказала, что видела умершего во сне. Он сидел и читал одну из тех книг, которые она раздавала значит, принял Господь эту жертву. У многих, даже и верующих, людей представления о нашем долге по отношеникз к усопшим запутаны и искажены. Считают, что необходимо первым делом устроить пышные поминки с обильным застольем, переполненным водкой и редкими яствами, потом — поставить на могиле дорогой памятник, чтобы знакомые не осудили за скупость. Как заблуждаются эти люди и, более того, какой вред приносят своим дорогим и любимым умершим, родственникам и близким. Подумайте о том, что водка, выпитая за упокой душ и усопшего, льется ручьем на ту чашу весов, на которой уже лежит бремя его грехов, а ведь она и так тяжела! Надо наоборот облегчить ее. Как Молитвой церковной — обедни, сорокоусты. молитвой домашней — чтением Псалтири, милостыней: Были в моей служебной практике такие случаи. Как-то подошла ко мне одна женщина и рассказала, что недавно похоронил и они своего сродника, поставили на могилу гранитный памятник. И вот является ей во сне усопший и жалуется, что этот тяжелый могильный камень очень давит и мучает его, Я объяснил ей, что могилу освящает крест, желательно деревянный. Ведь крест — это орудие нашего спасения, нашего искупления. При жизни мы носим крест на груди, прикладываемся ко кресту в храме Божием, осеняем себя крестным знамением, и после смерти место нашего упокоения должно освящаться крестом, но никак не куском гранита или мрамора Другой моей прихожанке явился во сне, вскоре после похорон, сродник и сказал: «Все хорошо, да вот только хомуты мне сильно мешают». Хомуты — это венки, которыми заваливаем мы могилы наших умерших. А ведь это наследие языческих обрядов, православный обряд погребения такого не требует.

Был и еще случай. Как-то я отслужил литию по усопшей. После этого ночью явилась она во сне своей сестре и поблагодарила. Говорила: «До сих пор на мне как бы камень лежал, а теперь он снят». Вот каково значение литии!

Однажды пригласили меня совершить требу на дому. Деревня эта, куда следовало мне идти, расположена была в пяти километрах от нашего прихода. Я смог выбраться только под вечер, уже смеркалось. Закончил совсем поздно, поэтому пришлось остаться на ночь. На рассвете меня разбудил стук в дверь. Пришла молодая женщина, жительница этой деревни. Чувствовалось, что находится она в состоянии сильного волнения. Сначала, увидев меня, ока застыла, словно потрясенная чем-то, потом стала быстро объяснять. А произошло вот что. Ночью явился ей во сне умерший несколько лет назад свекор и сказал: «В деревню пришел священник, находится он там-то и там-то (назвал место, где я ночевал), пойдите. попросите его, чтобы отпел меня, а то ведь я лежу у вас неотпетым». Женщина рассказала мне, что в то время, когда умер ее свекор, у них не было священника, поэтому и схоронили его без отпевания. И что было особенно удивительно, эта женщина видела своего свекра лишь один раз — когда он лежа уже в гробу, при жизни она его не знала и никогда не разговаривала с ним. Надо сказать, что я не люблю отпевать заочно, но здесь была особая нужда (виделся Промысл Божий о покойном), поэтому в этот же день мы его отпели.

Как-то в пятницу на Светлой седмице догоняет меня женщина и со слезами говорит: «Батюшка, не надо ли еще раз отпеть мою дочь?» А произошло следующее: в то время, когда эта женщина была в отъезде, в могилу ее дочери самовольно захоронили покойника. Женщина приехала домой и в первую ночь видит во сне умершую десять лет назад, дочь, которая говорит ей: «Мама, я сама грешница, но ты зачем положили в мою могилу пьяницу?»

«Действительно, потом выяснилось, что подхоронена была женщина, до смерти; опившаяся водкой). Утром мать кинулась на кладбише и с удивлением увидела свежую могилу. Я объяснил этой женщине, что второй раз отпевать ее дочь не требуется. но надо отслужить панихиду. Одна девяностолетняя старушка рассказала, что ей на сороковой день после смерти явился во сне знакомый псаломщик. При жизни она помогала ему по хозяйству: мыла полы, посуду, стирала. Он с грустью сказал: «Отчего вы так мало молитесь, ведь для нас нет лучшей помощи, : чем чтение Псалтири». Однажды ко мне пришли креститься девица со своей сестрой, отроковицей. После принятия Святого Крещения они рассказали, что их матери дважды являлся во сне умерший муж и говорил: «Окрести детей».

Протоиерей Валентин (Морбасоб)

Из ответов прот. Валентина (Мордасова) на вопросы прихожан

Существует поверье, что до сорокового дня ничего нельзя отдавать из вещей умершего. Верно ли это?

Это — поверье, внушенное диаволом. Наоборот, надо делать добро за усопшего. Жертвовать в монастырь, в церковь вино кагор (для Св. Тайн), муку (для просфор), воск (для свечей), раздавать из вещей умершего, покупать священные книги (и раздавать верующим) до сорокового дня, а не после. Когда надо ходатайствовать за судимого — до суда или после суда? Так и здесь душа проходит мытарства, совершается суд, надо ходатайствовать за нее молиться и совершать дела милосердия, а люди этого не делают.

Можно ли на могилу или крест могильный помещать фотографию умершего? Надо ли ухаживать за могилой? Можно ли ставить столики, скамейки, трапезничать?

Ни в коем случае недопустимо помещать фотографию. Благочестивые верующие ставят футляр с иконкой и лампадой. Также нельзя ставить столики, скамейки, и трапезничать. Это обычай языческий. Веруюшие поминают усопших молитвой, некоторые читают «Серафимово правило».

Можно ли на могилу ставить памятник, на котором выбит крест?

На могиле должен быть только крест.

Есть обычай возжигать на могиле свечи или лампадки. Правильно ли это?

Ставить свечи на могиле можно при условии, если эти свечи будут гореть перед иконой, а не перед памятником или фотографией усопшего.

Кто и по чьему благословению может пользоваться оставленными с кануна? Для кого эти продукты оставлятются?

Это дело священника, который благословляет. Плохо то, что мы заняты в храме «не ИИСУСОМ.. а. КУСОМ».

Разрешается ли в постные дне приносить на канун скоромные продукты?

Лучше постные.

Многие люди в первый день Пасхи ходят на кладбище.. Правилен, ли этот обычай?

Это современный обычай. Верующие знают, что поминовение усопших начинается после Антипасхи. Сейчас есть и такие обычаи, что проводы покойника без водки не бывают. А пословица народная говорит: «Кто усопших водкой поминает, тот им больших мук уготовляет».

Надо ли оставлять на сорок дней в храме икону, которая была при отпевании на умершем, и куда ее.девать потом?

Есть обычай, что икона остается до сорокового дня в храме, а в сороковой (или после) берется домой. В гроб икона не кладется, об этом пишет Феофан Затворник.

Как часто и в какие лучше дни надо бывать на могилах близких людей и что желательно там делать? Можно ли брать с собой собак?

В дни памяти усопших, если это не отвлекает от храма, а иначе в другой день посетить могилы. Прочитать из Псалтири кафизму или «Серафимово правило». На кладбище, особенно в ограду, где находится храм, брать собак нельзя.

Хорошо ли украшать могилы близких?

Украшение могилы усопших пользы усопшим никакой не приносит, по еше и доставляет вред душам их.

Что важнее в день памяти близких: побывать на кладбище или отслужить обедню в Церкви?

Отслужить обедню в храме важнее посещения могил родственников.

Что важнее всего при поминовении усопших: милостыня, панихида, обедня?

Хорошо и приятно усопшему все, но если усопший мало веровал или без креста умер, то лучше за него милостыня, чем молитва.

Хорошо ли приглашать священника отслужить панихиду на могиле?

Был случай, когда после служения на могиле усопшая явилась родственнице и сказала: «До сих пор на мне как бы камень лежал, а как только ты отслужила по мне литию, то сразу же будто камень с меня сняли».

Слышал, что умершие на Светлой Седмице сподобляются Царствия Небесного. Так ли это?

Это правильно, но не для всех. Те, кто носил крест, в Великий пост причащался, каялся, жил благочестиво, тот действительно сподобляется блаженной жизни. А кто этого не имел, тот ее не получит.

Может ли священник, за неимением поблизости храма и невозможностью перевозки, совершать отпевание на дому или обязательно в храме?

Конечно, может, но в храм для того приносят усопшего, чтобы о нем помолились на Литургии.

Можно ли ставить за престол свечи о упокоении?

Для этого есть особое место — канун, туда и должно ставить.

Можно ли поминать в храме умерших вследствие болезни, вызванной пьянством?

Можно, если они были православными и верующими и умерли не от самого пьянства (не упились до смерти).

В. Перов. Возвращение крестьян с похорон зимою

Очень часто отсутствие понимания смысла православных обрядов и традиций приводит к тому, что люди, вместо того, чтобы помогать душе умершего близкого, начинают верить во всякие суеверия и соблюдать обычаи, которые не имеют никакого отношения к христианству. В этой статье мы расскажем вам о том, как следует хоронить человека в соответствии с православными традициями

После крещения Руси и принятия православия, обряд похорон изменился. Кое-где в русских деревнях (особенно северных) возник обычай самому изготавливать себе гроб, подобно тому, как это делали некоторые святые.

В русской крестьянской семье умершего при любых обстоятельствах обмывали, переодевали в чистую, иногда весьма дорогую одежду. Клали покойника на лавку, головой в красный угол (в красном углу находились иконы), укрывали белым холстом (саваном), руки складывали на груди, давая в правую белый платочек. Похороны совершались на третий день, особо чтимых умерших несли на руках до самого кладбища. Все это сопровождалось плачами и причитаниями…

Смерть глубокого старика не считалась горем, причеты и плачи в этом случае носили скорее формальный характер. Нанятая плачея могла моментально преобразиться, перебить плач каким-нибудь обыденным замечанием и завопить вновь. Другое дело, когда причитают близкие родственницы или когда смерть случалась преждевременно. Здесь традиционная форма принимала личную, эмоциональную, иногда глубоко трагическую окраску.

После крещения Руси покойников стали хоронить головой на запад. Общее христианское правило класть мертвых головой на запад напрямую связано с преданием о том, что тело Христа было похоронено головой на запад и, следовательно, лицом на восток. В одном духовном сочинении XIV века об этом говориться говорится так: «Всякий должен быть погребен так, чтобы голова его была обращена к западу, а ноги направлены к востоку. Он при этом как бы самим своим положением молится и выражает, что он готов спешить от запада к востоку, от заката к восходу, от мира в вечность».

Похороны всегда заканчивались поминками, или тризной, для чего готовились специальные поминальные кушанья. Еще на кладбище покойника поминали кутьей — круто сваренным рисом, в который добавлен изюм. Среди обязательных кушаний на русских поминках — блины.

Все ночи после смерти и до похорон специально нанятая чтица читала Псалтырь и заупокойные молитвы. Вместе с нею в комнате, где находился умерший, бодрствовали местные старики и старухи. После похорон чтице дарили полотенце, на котором лежал Псалтырь.После похорон, устоялся обычай отмечать девятый и сороковой день (сороковины) после смерти.

У славян существовал ритуал специальной погребальной одежды. У восточнославянских пародов был обычай хоронить в той же одежде, в которой человек венчался, а если умирала молодая незамужняя девушка или холостой парень, то покойника наряжали, как на свадьбу. На Украине девушку клали в гроб с распущенными волосами, с венком из позолоченного барвинка на голове, украшали гроб цветами, ставили две венчальные свечи. У гуцулов один венок надевали на голову, а другой, побольше, из барвинка, васильков, гвоздики, клали вокруг тела.

Подруги (дружки) имитировали при этом свадебный обряд — выбирали старост, сваху, бояр. Старост и подстарост подвязывали рушниками, свахе вручали свечу и меч. Девушки-дружки подвязывали головы черными ленточками. Одного юношу выбирали на роль «вдовца». На палец девушке одевали перстень из воска, предварительно позолотив его. Ко дню похорон выпекали свадебный каравай, его клали на крышку гроба, а на кладбище раздавали родным.

Умершего ребенка у восточных славян, как правило, подпоясывали. Этот обычай связан с наивным религиозным представлением о том, что Бог на «Спаса» будет раздавать детям яблоки, и надо, чтобы ребенок мог спрятать яблоко за пазуху.

В истории славянской погребальной обрядности археология выделяет ряд переломных этапов, обусловленных крупными переменами в осознании человеком окружающего, мира, в воззрениях на судьбу умершего. Ранняя форма погребений древних славян — погребение трупа в скрюченном виде, то есть положении зародыша — связана с идеей и реинкарнации, перевоплощения умершего, его второго рождения на земле, перехода его жизненной силы (души) в одно из живых существ

На рубеже бронзового и железного веков возникает способ погребения умерших уже в распрямленном виде, а затем и кремация — сожжение трупа на погребальном костре. Этот ритуал также был связан с представлением о неистребимости жизненной сипы. Новым было представление о местожительстве невидимых душ — небе, куда души попадали с дымом погребального костра. Обе формы погребального обряда постоянно сосуществовали, хотя в разное время и разном соотношении. Прах сожженного покойника хоронили и земле, помещая его в урны-горшки или просто в ямы. Первоначально над каждой могилой строилось надмогильное сооружение в форме жилого дома — домовина, «столыть».

Именно отсюда берет начало встречающийся до сих пор кое-где обычай (в частности — у старообрядцев) делать над могильным крестом навершие, похожее на двускатную крышу. Оно имеет не только утилитарное назначение предохранить крест от дождя и снега, но является и символом русской избы — дома для умершего.

Кладбище в несколько сотен домовин у древних славян представляло собой «город мертвых», место поклонения предкам рода. Культ предков раздваивался: одни магические действий были связаны с представлениями о невидимых и неосязаемых предках, витающих в небесном пространстве, другие — привязаны к кладбищу, месту захоронения праха, единственному месту на земле, реально связанному с умершим.

По вероучению Православной Церкви, назначение погребального обряда — облегчить душе умершего путь в Царство Небесное, отогнать от него «нечистую силу», замолить его грехи перед Богом. Однако христианскому истолкованию смерти как блага, вестницы покоя и радости всегда противостояло народное представление о ней как о враждебной силе, роковом неизбежном зле. Глубинные психологические корни осмысления смерти как трагедии обусловлены трагизмом самого события — невосполнимой утратой близкого человека, уходя его в небытие. Явление смерти во все времена потрясало чувства и воображение людей, заставляло еще раз обратиться к вопросу о цепи и смысле жизни, назначении человека на земле, нравственном долге перед умершими и живыми.

Вопрос о причинах смерти — важнейший вопрос, приковывающий неослабевающий интерес людей. Человеку свойственно стремление узнать свою судьбу, приоткрыть завесу будущего.

Тема смерти воплощена в целом цикле народных примет, гаданий, предсказаний, фатальных знамений. Их направленность — узнать причины и сущность смерти, освободиться от страха перед ней, определить судьбу человека с тем, чтобы подготовиться к ней, активизировать в борьбе с ней свои действия. Во всех приметах заложена попытка понять и объяснить причинно-следственные связи окружающего мира, предугадать будущее.

Негативные приметы и гадания, то есть такие, которые предвещали смерть, неблагополучие, грядущее несчастье, сопровождали в прошлом всю жизнь человека: рождение, возмужание, вступление в брак, появление детей в семье, болезни, уход из жизни, похороны умерших. Их объектом был прежде всего сам человек, состояние его здоровья, личная жизнь, дом, бытовой уклад, природная среда. Главная тема этих примет — определение жизнестойкости, длительности жизни, счастливой или неудачной судьбы человека.

Так, при рождении ребенка уже загадывали, выживет ли младенец после рождения, будет ли вообще жить. Приметы свадебно-венчального цикла отмеряли молодоженам отрезок жизненного пути, который они проживут после свадьбы, загадывали, кто из молодых будет жить дольше, кто раньше умрет; приметы во время болезни — выздоровеет ли больной или нет. Особая группа примет связана с состоянием больного перед смертью и самими похоронами. Наступление смертного часа узнавалось по целому ряду распространенных примет: запаху тела больного («землей пахнет»), появлению на нем темных пятен, изменению цвета металлического креста, опущенного а воду, которую пил больной, и т. д. Приметы либо предугадывали смерть, либо направлялись на ее предотвращение: если в доме в короткое время умерло двое, то нужно ждать новой смерти; если кто-то умер с открытыми глазами, то «высматривает» очередную жертву. В гаданиях и приметах приобретали функции магического символа смерти некоторые предметы (нож, игла, булавка, а также пояс, веник и некоторые другие), что, видимо, объясняется возможностью применения как смертоносного орудия или символического выметания человека из дома. «Найденную иглу, булавку и вообще все острое не поднимать — постигнет несчастье».

Широкое распространение имело истолкование «вещих снов», некоторые из них означали смерть в доме; выпадение зуба, особенно с кровью, означало смерть кровного родственника (по аналогии, ряд зубов — семья, один зуб — член родственной группы); увидеть во сне яйца — к покойнику.

Тема личной жизни и судьбы в гаданиях о смерти неразрывно связана с темой жизни окружающей природы, растительного и животного мира. В предсказаниях смерти широко использовалась традиционная символика древнего животного эпоса, носящего отзвуки тотемических верований. Это образы животных и птиц — или чудесных помощников человека, или пророков несчастья. Символом смерти всегда являются хищные птицы, предвестники смерти: ворон, ястреб, филин, сова, имеющие зловещую силу. Они прилетают и садятся на дом, как бы предчувствуя свою добычу — мертвечину: «Ворон каркает — к покойнику».

И в наши дни главный символ смерти по-прежнему воплощен в птице: это воробей, курица, цыпленок и др. Птица стучит в окно, садится на плечо человека, залетает в дом — все это знамения грядущей смерти. Широко известно гадание — счет продолжительности жизни по кукованию кукушки. В образах добрых желанных птиц — ласточки, голубя, а также крылатого насекомого — мотылька, бабочки — олицетворялась душа умершего. Их прилет в дом рассматривался как посещение души умершего или прилет за душой человека посланников Божьих. То есть в любом случае это предвещает новую смерть. Чуткими предвестниками смерти являлись и являются домашние животные — собака, кошка, лошадь, корова, куры. Верным признаком смерти члена семьи считался вой собаки и рытье ею ямы.

В русских гаданиях и приметах отражена тема «строительной жертвы» — смерти человека во вновь отстроенном доме. Поэтому в новый дом обычно первым входил старик, так как молодым членом семьи больше дорожили, чем доживающим свой век. А чтобы не человек, а животное оказалось первой жертвой смерти, в новый дом на ночь запирали петуха или кошку. И сейчас многие стараются при въезде в новую квартиру первой запустить туда кошку, не догадываясь, что это отголосок древней предохранительной приметы.

До сих пор широко известно поверье о разбитом зеркале: зеркало — отражение души, двойник человека; разбитое зеркало — расколовшаяся жизнь. С этим же связан народный обычай завешивать в доме зеркала, когда кто-нибудь из домашних умирает.

На близкую смерть человека указывал всегда также комнатный цветок, который никогда не цвел, а вдруг неожиданно расцвел.

Влияние природных стихий также не осталось вне поля зрения народных примет о смерти. Общеизвестно символическое значение падения с неба звезды, означающее закат жизни человека. Завывание ветра, вой бури пророчили смерть: считалось, что вовремя бури покойники воют, так как они недовольны живыми людьми и требуют от них жертвы.

И, наконец, весьма распространенная примета, имеющая очень древние корни, — увидеть во сне уже умершего человека, который зовет к себе, — тоже к смерти.

Суеверия, связанные со смертью, вряд ли можно считать только исчезающими пережитками древних верований. Имеются данные, говорящие о том, что эти верования не только трансформируются, но и возрождаются в новых условиях, в реальной действительности находят почву для дальнейшего существования. Каждый конкретный случай, отдельные бытовые подробности жизни, на которые в обычное время никто не обращал внимания, при трагическом стечении обстоятельств задним числом приобретают символику знамения. Если человек умер, то вспоминают какое-либо необычное событие, природное явление, потерю (во сне или наяву), предшествующие смерти: «Недаром цветок не вовремя расцвел», «Недаром кура петухом кричала» и т. п.

Прекращение земного существования, непредставимость загробного существование всегда пугают человека. В народных обычаях отразились попытки предков истолкования необъяснимости природы смерти, скажем, происками колдунов. Естественное чувство самосохранения приводило к поискам средств противодействия смерти, что с особой силой проявлялось в момент ее приближения. Отсюда обычай закрывать сразу же после смерти окна, двери, то же зеркало (как особенное магическое средство проникновения), чтобы злые чары не вошли в дом, не подействовали на живых.

Отпечаток христианских идей несут представления о «хорошей» и «нехорошей», «трудной» и «легкой» смерти. Желательной представлялась в прошлом и настоящем смерть в кругу родных и близких без продолжительной и мучительной болезни. Как долг первой необходимости рассматривалось присутствие в момент смерти у постели больного близких родственников. Это было связано, во-первых, с желанием получить благословение умирающего на дальнейшую жизнь, во-вторых, с необходимостью принять меры для облегчения его предсмертных мучений и помочь его душе в поисках пути в загробный мир. По народным поверьям, при последнем вздохе человека — испускании духа — душа расстается с телом и происходит борьба за душу между «нечистой» силой и ангелом, посланным Богом за душой умирающего. Предсмертные страдания объяснялись не тяжестью болезни, а тем, что умирающего в последний минуты мучает «нечистая» сила (черт, дьявол), она будто бы не отдает душу ангелу. Стараясь облегчить душе путь к Богу, вкладывали в руку умирающему «Богову» свечу, кадили вокруг него ладаном.

Хорошей считалась смерть на Пасху, в день Христова Воскресения, когда, по поверьям, открыты «райские двери» по аналогии с царскими вратами в храме. Легкая смерть расценивалась в народе как награда за благочестивую жизнь, трудная – как удел грешников.

Неусыпаемая псалтирь

Неусыпаемая Псалтирь читается не только о здравии, но и о упокоении. Издревле заказывание поминания на Неусыпаеом Псалтири считается великой милостынью за усопшую душу..

Также хорошо заказывать Неусыпаемую Псалтирь и за себя, будет живо чувствоваться поддержка. И ещё один важнейший момент, но далеко не самый маловажный,

Существует вечное поминовение на Неусыпаемой Псалтири. Кажется дорого, но результат в больше чем в миллионы раз превышает потраченные деньги. Если же такой возможности все равно нет, то можно заказываться на меньший срок. И хорошо также читать самому.

Подготовка к похоронам

В народных обычаях, связанных с похоронами, можно выделить три основных этапа.

Предпогребальные обрядовые действия: подготовка тепа умершего к похоронам, омовение, одевание, положение во гроб, ночные бдения у гроба покойного.

Погребальные обряды: вынос типа, отпевание в церкви, дорога на кладбище, прощание с умершим у могилы, погребение гроба с телом в могилу, возвращение родных и близких обратно в дом умершего.

Поминки: после похорон и доме умершего на третий, девятый, двадцатый, сороковой дни, полгода, годовщину после смерти, с заказыванием поминальных треб в церкви, поминальными трапезами и домашними молениями по умершим.

Многие пред погребальные действия, помимо практической необходимости, имеют древнее, ритуальное происхождение. Смерть мыслилась как дорога в загробный мир, а омовение, обряжение покойного и другие действия по подготовке его к похоронам — как бы сборами в дальнюю дорогу. Омовение имело не только гигиеническую цепь, но рассматривалось и как очистительный обряд. По церковному вероучению, умерший должен уйти «к Господу с чистой душой и чистым телом». Религиозно-магический характер омовения подчеркивался тем, что его совершала особая профессиональная категория людей — омывальщиков. Эта профессия чаще становилась уделом старых дев и старых вдовцов, уже не «имеющих греха», то есть интимных отношений с людьми противоположного пола. Если девушка долго не выходила замуж, то ее пугали тем, что она будет «обмывать покойников». Девицы, занимавшиеся «собиранием» умерших и чтением над ними Псалтири, носили темную одежду. За труд они получали белье и носильные вещи умершего. Если не было специалистов — омывальщиков, издавна было принято, чтобы омовение умерших производили люди, не состоявшие в родстве с умершим. Согласно церковному поучению, матери не полагалось обмывать своего умершего ребенка, так как она обязательно будет его оплакивать; а это осуждалось как отступление от веры в бессмертие души: по христианскому вероучению, ребенок обретает райскую жизнь, и поэтому его смерть не должна оплакиваться. В народе сложилось поверье, что материнская слеза «жжет ребенка».

В прошлом процедура омовения носила ритуальный характер, магическую, направленность. Она совершалась на полу у порога избы. Покойника клали на солому ногами к печи. Обмывали два-три раза теплой водой с мылом из глиняного, обычно нового, горшка. На атрибуты омовения — горшок, воду, мыло, гребень — переносились свойства мертвеца, его мертвящая сила. От них старались скорее избавиться. Вода, которой мыли покойника, называлась «мертвой», ее выливали в угол двора, туда где нет растений, где не ходят люди, чтобы здоровый человек не мог на нее наступить. Таким же образом поступали с водой, которой мыли посуду после поминок. Такова была и участь глиняных горшков для омовении: их выносили в овраг, на «рубеж» поля, на перекресток дорог, где, как правило, стоял крест, столб, часовня, там их разбивали или просто оставляли. Цель этих действий — предотвратить возвращение покойника, чтобы он «не являлся» живым и «не стращал» их. Эти места считались в народе страшными, и мало находилось смельчаков, которые решились бы проходить мимо них в глухую полночь. Свойства предметов омовения «омертвлять» живое использовались в практике вредоносной магии: «мертвую» воду колдуны употребляли для порчи молодоженов, кусок савана плотники заколачивали в дверной косяк при постройке дома, когда желали беды неугодному им хозяину. Мыло, употреблявшееся для омовения покойника, в домашней медицине применяли с иной целью — подавить, умерить нежелательные явления: жены подавали его для умывания злым мужьям, чтобы их «злоба замирала», а девушки мыли им руки, чтоб кожа на них не дрябла.

В настоящее время обмывание покойного совершается чаще всего в морге. Однако еще встречаются, особенно в деревнях, старушки-обмывалки. Из старинных обычаев, связанных с этим обрядом, уже многие забыты, в частности, магические свойства предметов омовения уже мало кто помнит.

При одевании покойных провожающие их иногда испытывают затруднение в выборе цвета одежды, и чаще всего предпочитают темную дли мужчин и светлую — для женщин. Но интересно, что в средневековой России хоронили, как правило, в белом. Это можно объяснить не только влиянием христианства, которое связывало этот цвет с духовной, младенческой чистотой христианской души — душа уходит к Богу такою, какой пришла на землю при рождении. Белый цвет одежды умершего — это натуральный цвет домотканого холста, с древности основного материала одежды русского населения.

Магические свойства всегда приписывались женским волосам, отчего а старину замужней женщине считалось греховным ходить простоволосой, а в церкви всеем — от девочек-младенцев до старух — полагалось находиться в головном уборе (что обычно соблюдается и теперь). Это отразилось и на погребальном костюме. Женщин было принято хоронить в платочках: молодых – в светлых, пожилых — в темных.

Вообще одежда умершей девушки и сами похороны были а России особенными. Это связано с народным пониманием сущности смерти. Смерть молодой девушки была редким событием. Она воспринималась не только как переход в новое состояние, новую форму бытия, уже загробного, но и как особый этап этого бытия, подобный земному. Смерть молодых незамужних и неженатых людей совпадала в земной жизни с брачным возрастом, с поворотным этапом в земной жизни — браком. Это служило основанием для сопоставления и совмещения погребального обряда со свадебным.

Не только у русских, у многих народов был обычай одевать девушку, умершую в расцвете молодости, в подвенечный наряд, готовить ее к погребению, как невесту на свадьбу. На похоронах умершей девушки даже имитировали свадебный обряд, пели свадебные и подвенечные песни. Как девушке, так и парню на безымянный палец правой руки надевали обручальное кольцо, между тем как женатому человеку и замужней женщине кольца не надевали.

Сейчас тоже встречается обычай хоронить молодых девушек в свадебном наряде, а на их поминках пить шампанское, имитируя несостоявшуюся свадьбу.

В прошлом способ изготовления погребальной одежды подчеркивал ее специфическую функцию — предназначенности преисподнему миру. Одежда была как бы не настоящей, а лишь ее заменой, не сшитой, а лишь наметанной. Ее шили обязательно на руках, а не на машинке, нитку закрепляли, держали иголку от себя вперед; иначе покойник опять придет за кем-нибудь в свою семью. Имитацией была и обувь покойника: в кожаной обуви, как правило, не хоронили, а заменяли ее матерчатой. В случаях, когда надевали сапоги, железные гвозди из них выдергивали. Онучи, надевавшиеся с лаптями, на ногах обвязывая так, чтобы крест, образуемый шнурками, приходился спереди, а не сзади, как у живых. Таким образом, придавалось как бы обратное направление движению умершего чтобы он не мог вернуться назад в дом.

Прежде был известен обычай помещать постель умершего и одежду, в которой он умер, под куриный насест и держать их там в течение шести недель (пока душа умершего, по поверью, находится дома и нуждается в одежде). Местонахождение одежды свидетельствует о связях души с образом птицы. В наши дни это поверье редко кто помнит. Некоторые родственники умерших сохраняют одежду и постель до этого срока, но большинство вещей, принадлежащих покойному, сжигают или закапывают.

В настоящее время в обычае хоронить в новой, еще не носившейся одежде прослеживается отголосок верования, что новизна одежды умерших — синоним чистоты, безгрешности души, которая должна являться на тот свет чистой. Многие пожилые люди заранее готовят себе «смертный наряд».

Хотя сейчас, чаще всего в силу экономических причин, бывает, что хоронят и в старом — мужчин обычно в темном костюме, рубашке с галстуком, женщин — в платье или юбке с кофтой, как правило, светлых тонов, но использование в качестве обуви специальных тапочек — явление повсеместное. Они входят в комплект похоронных принадлежностей (так же, как и покрывало, имитирующее саван) ритуальных бюро. Тапочки без твердой подошвы, как обувь, не предназначенная для носки, отражают вышесказанный обычай облачать покойного в «ненастоящую» обувь и одежду.

Прежде (да иногда и теперь) при положении умершего в гроб принимали меры магической предосторожности. Тело брани не голыми руками, а надевали рукавицы. Избу постоянно окуривали ладаном, сор из избы не выносили, а подметали под гроб, направляя в сторону умершего. Эти действия отражают ч уест во страха перед покойником, восприятие его как воплощения вредоносной мертвящей сипы, от которой необходимо себя оградить.

Пока готовили гроб, омытого покойника клали, на лавку, застеленную соломой, в переднем углу избы так, чтобы его лицо было обращено к иконам. В избе соблюдали тишину и сдержанность. Гроб соответственно рассматривался как последний реальный дом умершего. Важным элементом собирания покойного на тот свет было изготовление гроба – «домовины», подобия настоящего дома. Иногда даже делали в гробу застекленные оконца.

В местностях богатых лесом старались делать гробы, выдолбленные из ствола дерева. Использовались разные виды деревьев, но только не осина. Гробы устилались изнутри чем-нибудь мягким. Обычай делать из гроба имитацию постели сохранился повсеместно. Мягкая обивка, покрытая белым материалом, подушка, покрывало. Некоторые пожилые женщины собирают при жизни собственные волосы, чтобы набить ими подушку.

Правила православного захоронения предусматривают класть в гроб мирянину, помимо нательного крестика, образок, венчик на лоб и «рукописание» — написанную или напечатанную молитву, отпускающую грехи, которую вкладывают в правую руку покойника, а также свечи.

До сих пор сохраняется и легко объяснимый обычай класть в гроб вещи, которые могут якобы пригодиться умершему на том свете, корни его совершенно очевидно уходят в языческие времена.

Этот вид поминовения усопших можно заказать и в любой час – в этом тоже нет никаких ограничений. Великим постом, когда намного реже совершается полная литургия, в ряде церквей так практикуют поминовение – в алтаре в течение всего поста прочитывают все имена в записках и, если служат литургию, то вынимают частички. Нужно только помнить о том, что в этих поминаниях могут участвовать крещеные в Православной вере люди, как и в записках, подаваемых на проскомидию, разрешается вносить имена только крещеных усопших.

Проводы усопших

Если первый этап традиционных русских похорон представлял собой сборы в дорогу в загробный мир, то второй этап являлся как бы началом этой дороги. Комплекс обрядов этого этапа (вынос тела, отпевание в храме, похоронная процессия на кладбище, захоронение возвращение родственников умершего в дом) многофункционален. Он включает как исполнение христианских требований, так и серию предохранительных магических действий, основанных на страхе перед умершим.

К первым относятся чтение и моления «на исход души». Хотя теперь в городе чаще всего стараются в день смерти перевезти усопшего в морг, в православных семьях, а небольших городах и деревнях, где нет моргов, сохраняется традиция ночного бдения около покойника. В тех случаях, когда не приглашается священник, Псалтирь или другие священные книги читаются верующими мирянами. Зачастую даже бывает, что ночные бдения старушек возле умерших ровесниц не сопровождаются чтением христианских текстов, а проходят в самых обычных воспоминаниях или беседах – «я посидела у гроба, и у меня посидят».