Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ îðãàíèçàöèÿìè — 2021- 22 ó÷. ã.

Òðåáîâàíèå 1. Îáúåì èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ. Ðåêîìåíäóåìîå êîëè÷åñòâî ñëîâ îò 350.

Ïîÿñíåíèå. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ñëîâ â ñî÷èíåíèè íå óñòàíàâëèâàåòñÿ. Åñëè â ñî÷èíåíèè ìåíåå 250 ñëîâ (â ïîäñ÷åò âêëþ÷àþòñÿ âñå ñëîâà, â òîì ÷èñëå è ñëóæåáíûå), òî âûñòàâëÿåòñÿ «íåçà÷åò» çà íåâûïîëíåíèå òðåáîâàíèÿ ¹ 1 è «íåçà÷åò» çà ðàáîòó â öåëîì (òàêîå ñî÷èíåíèå íå ïðîâåðÿåòñÿ ïî êðèòåðèÿì îöåíèâàíèÿ).

Òðåáîâàíèå 2.Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü íàïèñàíèÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ. Èòîãîâîå ñî÷èíåíèå âûïîëíÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Íå äîïóñêàåòñÿ ñïèñûâàíèå ñî÷èíåíèÿ (ôðàãìåíòîâ ñî÷èíåíèÿ) èç êàêîãî-ëèáî èñòî÷íèêà èëè âîñïðîèçâåäåíèå ïî ïàìÿòè ÷óæîãî òåêñòà (ðàáîòà äðóãîãî ó÷àñòíèêà, òåêñò, îïóáëèêîâàííûé â áóìàæíîì è (èëè) ýëåêòðîííîì âèäå, è äð.).

Åñëè «íåçà÷åò» ïîñòàâëåí ïî îäíîìó èç òðåáîâàíèé (1,2), ñî÷èíåíèå íå ïðîâåðÿåòñÿ

Ïîÿñíåíèå. Äîïóñêàåòñÿ ïðÿìîå èëè êîñâåííîå öèòèðîâàíèå ñ îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà

èñòî÷íèê (ññûëêà äàåòñÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå). Îáúåì öèòèðîâàíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü îáúåì ñîáñòâåííîãî òåêñòà ó÷àñòíèêà.

Åñëè ñî÷èíåíèå ïðèçíàíî íåñàìîñòîÿòåëüíûì, òî âûñòàâëÿåòñÿ «íåçà÷åò» çà

íåâûïîëíåíèå òðåáîâàíèÿ ¹ 2 è «íåçà÷åò» çà ðàáîòó â öåëîì (òàêîå ñî÷èíåíèå íå ïðîâåðÿåòñÿ ïî êðèòåðèÿì îöåíèâàíèÿ).

Êðèòåðèé 1. Ñîîòâåòñòâèå òåìå.

Ïîÿñíåíèå. Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó ñîäåðæàíèÿ ñî÷èíåíèÿ.

Ó÷àñòíèê äîëæåí ðàññóæäàòü íà ïðåäëîæåííóþ òåìó, âûáðàâ ïóòü åå ðàñêðûòèÿ (íàïðèìåð, îòâå÷àåò íà âîïðîñ, ïîñòàâëåííûé â òåìå, èëè ðàçìûøëÿåò íàä ïðåäëîæåííîé ïðîáëåìîé è ò.ï.).

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ñî÷èíåíèå íå ñîîòâåòñòâóåò òåìå èëè â íåì íå ïðîñëåæèâàåòñÿ êîíêðåòíîé öåëè âûñêàçûâàíèÿ, òî åñòü êîììóíèêàòèâíîãî çàìûñëà. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

Êðèòåðèé 2. Àðãóìåíòàöèÿ. Ïðèâëå÷åíèå ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà.

Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó óìåíèÿ ñòðîèòü ðàññóæäåíèå, äîêàçûâàòü

ñâîþ ïîçèöèþ, ïîäêðåïëÿÿ àðãóìåíòû ïðèìåðàìè èç ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà. Ìîæíî

ïðèâëåêàòü õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, äíåâíèêè, ìåìóàðû, ïóáëèöèñòèêó,

ïðîèçâåäåíèÿ óñòíîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìàëûõ æàíðîâ), äðóãèå

èñòî÷íèêè îòå÷åñòâåííîé èëè ìèðîâîé ëèòåðàòóðû (äîñòàòî÷íî îïîðû íà îäèí òåêñò).

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè ñî÷èíåíèå íàïèñàíî áåç îïîðû íà

ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë, èëè â íåì ñóùåñòâåííî èñêàæåíî ñîäåðæàíèå âûáðàííîãî òåêñòà, èëè ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë ëèøü óïîìèíàåòñÿ â ðàáîòå (àðãóìåíòû ïðèìåðàìè íå ïîäêðåïëÿþòñÿ). Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

!!! Ïðîâåðÿÿ ðàáîòû, ó÷èòûâàéòå, ÷òî ó ðåáåíêà îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ïðîâåäåí ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç (ÊÐÈÒÅÐÈÉ 2). Äëÿ ýòîãî íàó÷èòå âûïóñêíèêîâ çàïèñàòü ñëåäóþùèå ñòðî÷êè: ÑÎÏÎÑÒÀÂËßß äàííûå (àðãóìåíòû, ïîñòóïêè ãåðîåâ, ïîçèöèþ .) è ò.ä. Íàó÷èòå èõ ñîïîñòàâëÿòü, èíà÷å îíè íå ïðîéäóò ïî êðèòåðèþ 2.

Êðèòåðèè ¹ 1 è ¹ 2 ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ «çà÷åòà» çà èòîãîâîå ñî÷èíåíèå íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü «çà÷åò» ïî êðèòåðèÿì ¹ 1 è ¹ 2 (âûñòàâëåíèå «íåçà÷åòà» ïî îäíîìó èç ýòèõ êðèòåðèåâ

àâòîìàòè÷åñêè âåäåò ê «íåçà÷åòó» çà ðàáîòó â öåëîì), à òàêæå äîïîëíèòåëüíî «çà÷åò» ïî îäíîìó èç äðóãèõ êðèòåðèåâ.

Êðèòåðèé 3. Êîìïîçèöèÿ è ëîãèêà ðàññóæäåíèÿ. Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó óìåíèÿ ëîãè÷íî âûñòðàèâàòü ðàññóæäåíèå íà ïðåäëîæåííóþ òåìó. Ó÷àñòíèê äîëæåí âûäåðæèâàòü ñîîòíîøåíèå ìåæäó òåçèñîì è äîêàçàòåëüñòâàìè. «Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè ãðóáûå ëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ìåøàþò ïîíèìàíèþ ñìûñëà ñêàçàííîãî èëè îòñóòñòâóåò òåçèñíî-äîêàçàòåëüíàÿ ÷àñòü. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÎØÈÁÊÈ

Ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû: â ñî÷èíåíèè ÷¸òêî âûäåëÿþòñÿ: âñòóïëåíèå, òåçèñíî-äîêàçàòåëüíàÿ ÷àñòü è çàêëþ÷åíèå, êîòîðûå ëîãè÷åñêè ñâÿçàíû.

ñîäåðæàíèè âñòóïëåíèÿ íóæíî áîëåå ÷¸òêî ñôîðìóëèðîâàòü ïðîáëåìó ðàáîòû. Ïåðâûé àáçàö ñî÷èíåíèÿ ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ âñòóïëåíèåì ê ðàáîòå, â í¸ì ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïðîáëåìû, êîòîðûå áóäóò äîêàçûâàòüñÿ â ãëàâíîé ÷àñòè ðàáîòû.  òåçèñíî-äîêàçàòåëüíîé ÷àñòè ñî÷èíåíèÿ äîëæíî áûòü âûäåðæàíî ñîîòíîøåíèå ìåæäó òåçèñîì è äîêàçàòåëüñòâàìè è åñòü àðãóìåíòèðîâàííûå ðàññóæäåíèÿ. Åñòü êîììåíòàðèè è àðãóìåíòû, îáîñíîâàííûé ëîãè÷åñêèé ïåðåõîä ìåæäó àðãóìåíòàìè. çàêëþ÷åíèè âûâîäû, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèå ñîäåðæàíèþ ãëàâíîé ÷àñòè ðàáîòû, äîëæíû áûòü ëîãè÷íûìè.

Ïîÿñíåíèå. 1.Ñòðóêòóðíûå «ïåðåêîñû»:

-çàïîçäàëûé âûõîä íà òåìó, íåîïðàâäàííî ðàñïðîñòðàí¸ííîå âñòóïëåíèå ê ðàáîòå, ñîäåðæàùåå íåíóæíóþ äëÿ ðàñêðûòèÿ òåìû èíôîðìàöèþ;

-êîðîòêîå è íåîáîñíîâàííîå çàêëþ÷åíèå, íå ñîäåðæàùåå íåîáõîäèìûõ âûâîäîâ è îáîáùåíèé;

-ñëàáàÿ òåçèñíî-äîêàçàòåëüíàÿ áàçà â îñíîâíîé ÷àñòè ñî÷èíåíèÿ, äåôèöèò íåîáõîäèìûõ àðãóìåíòîâ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ëèòåðàòóðíûõ ïðèìåðîâ;

-íàðóøåíèå ëîãèêè ïðè ïåðåõîäå îò îäíîé ìûñëè ê äðóãîé è îòñóòñòâèå ëîãè÷åñêèõ «ìîñòèêîâ» äëÿ ñâÿçè ÷àñòåé ñî÷èíåíèÿ.

2.Íåóìåíèå ñòðîèòü ëîãè÷åñêèå ïåðåõîäû (íàáîð òåçèñîâ); íå âûäåðæèâàåòñÿ ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó òåçèñîì è äîêàçàòåëüñòâàìè; îòñóòñòâèå ãëóáèíû ðàññóæäåíèÿ è âîçíèêíîâåíèå ýôôåêòà «ìîçàè÷íîñòè ìûñëè», õàîòè÷íîñòè ñóæäåíèé.

3. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå ñòðàòåãèè ïîñòðîåíèÿ âñòóïëåíèÿ è çàêëþ÷åíèÿ ïî òåìå:

-ïîâòîð òåìû èëè òðàíñôîðìàöèÿ òåìû â ñîáñòâåííóþ êîíñòðóêöèþ;

èñïîëüçîâàíèå íàçûâíûõ êîíñòðóêöèé â ñî÷åòàíèè ñ êëþ÷åâûì âîïðîñîì òåìû {«×åëîâåê. Ïðèðîäà. ×òî ñâÿçûâàåò íàñ ñ ïðèðîäîé è ÷òî ìåøàåò íàì îáðåñòè ïîäëèííóþ ãàðìîíèþ ñ íåé?»)’,

-èçëîæåíèå àâòîðèòåòíîãî ìíåíèÿ («×åëîâåê ñ ðîæäåíèÿ, êàê ÷èñòûé ëèñò áóìàãè òàê óòâåðæäàþò ïñèõîëîãè»);

-îïðåäåëåíèå êëþ÷åâîãî ïîíÿòèÿ {«Äóøà ýòî òî, ÷òî îòëè÷àåò ÷åëîâåêà îò äðóãèõ ñóùåñòâ íà çåìëå»)’,

-êðàòêîå ðàñêðûòèå ñóòè (ïðè÷èíû, èñòî÷íèêà) îñíîâíîé ïðîáëåìû, çàÿâëåííîé â ôîðìóëèðîâêå òåìû {« êàêîé òû åñòü, ëþáèòü, à ïîðîé çàùèòèòü îò âñåãî ìèðà â ñàìûå Ñêîëüêî ñóùåñòâóåò ÷åëîâå÷åñòâî, ñòîëüêî è âîëíóåò åãî âå÷íàÿ ïðîáëåìà îòöîâ è äåòåé», â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò ðàçðûâ ñâÿçåé ìåæäó ðàçíûìè ïîêîëåíèÿìè»; «Ñàìîé âàæíîé öåííîñòüþ äëÿ ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ åãî ñåìüÿ. Òîëüêî ðîäíûå ìîãóò ïðèíÿòü òåáÿ òàêèì â ò¸ìíûå äëÿ òåáÿ äíè»)èñïîëüçîâàíèå ýìîöèîíàëüíî îêðàøåííûõ ôðàç, õàðàêòåðíûõ äëÿ ýññå {«Âîéíà. Ñêîëüêî áîëè è ñë¸ç â ýòîì ñëîâå…»)’,

óêàçàíèå íà àêòóàëüíîñòü òåìû {«Òåìà ãàðìîíèè ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé àêòóàëüíà è ñåé÷àñ»)’,

-ïðèçíàíèå çàñëóã ïèñàòåëÿ {«Îäíèì èç âåëè÷àéøèõ ïðîèçâåäåíèé Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà ÿâëÿåòñÿ ðîìàí Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè»»)’,

-ïîñòàíîâêà èñõîäíûõ âîïðîñîâ {«×òî æå òàêîå íàñòàâëåíèå? Ñ ÷åì åãî åäÿò? Ïðèíåñ¸ò ëè îíî ïîëüçó ÷åëîâåêó, êîòîðîìó îíî áûëî àäðåñîâàíî?»).  ðÿäå ñëó÷àåâ è ïðè áîëåå óäà÷íîì ðå÷åâîì è ñìûñëîâîì îôîðìëåíèè ýòîò ïðè¸ì ñðàáàòûâàåò ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì, íî ÷àñòî îáèëèå óñòàíîâî÷íûõ âîïðîñîâ âåä¸ò ê äåìàãîãè÷åñêèì ðàññóæäåíèÿì î òîì, «÷òî åñòü ÷òî», òîãäà êàê ñóòü ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìû îòõîäèò íà âòîðîé ïëàí.

Êðèòåðèé 4. Êà÷åñòâî ïèñüìåííîé ðå÷è. Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó ðå÷åâîãî îôîðìëåíèÿ òåêñòà ñî÷èíåíèÿ.

Ó÷àñòíèê äîëæåí òî÷íî âûðàæàòü ìûñëè, èñïîëüçóÿ ðàçíîîáðàçíóþ ëåêñèêó è ðàçëè÷íûå ãðàììàòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè, ïðè íåîáõîäèìîñòè óìåñòíî óïîòðåáëÿòü òåðìèíû.

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè íèçêîå êà÷åñòâî ðå÷è (â òîì ÷èñëå ðå÷åâûå îøèáêè) ñóùåñòâåííî çàòðóäíÿåò ïîíèìàíèå ñìûñëà ñî÷èíåíèÿ. Âî âñåõ îñòàëüíûõ

ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

Ïðè îöåíèâàíèè ñî÷èíåíèé ýêñïåðòû íå âñåãäà ðàçäåëÿþò ðå÷åâûå è ãðàììàòè÷åñêèå îøèáêè. Ýòà ïóòàíèöà ñóùåñòâåííà, òàê êàê çà ðå÷åâûå îøèáêè îöåíêà ñî÷èíåíèÿ ñíèæàåòñÿ ïî êðèòåðèþ ¹ 4 «Êà÷åñòâî ïèñüìåííîé ðå÷è», à çà ãðàììàòè÷åñêèå ïî êðèòåðèþ ¹ 5 «Ãðàìîòíîñòü».

Ðå÷åâàÿ (â òîì ÷èñëå ñòèëèñòè÷åñêàÿ) îøèáêà ýòî îøèáêà íå â ïîñòðîåíèè, íå â ñòðóêòóðå ÿçûêîâîé åäèíèöû, à â å¸ èñïîëüçîâàíèè, ÷àùå âñåãî â óïîòðåáëåíèè ñëîâà.

Ñëîâî «îäíîèì¸ííûé» îøèáêè íå ñîäåðæèò, îíî ëèøü íåóäà÷íî óïîòðåáëåíî, íå ñî÷åòàåòñÿ ïî ñìûñëó ñî ñâîèì áëèæàéøèì êîíòåêñòîì.

Ãðàììàòè÷åñêàÿ îøèáêà ýòî îøèáêà â ñòðóêòóðå ÿçûêîâîé åäèíèöû: â ñòðóêòóðå ñëîâà, ñëîâîñî÷åòàíèÿ èëè ïðåäëîæåíèÿ; ýòî íàðóøåíèå êàêîé-ëèáî ãðàììàòè÷åñêîé íîðìû ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîé, ìîðôîëîãè÷åñêîé, ñèíòàêñè÷åñêîé. Íàïðèìåð, ýòî ìîæåò áûòü îòëè÷íîå îêðóæåíèå ëþäåé, çàìå÷àòåëüíûå íàñòàâíèêè.

Ïîÿñíåíèå. Ìíîãèå âûïóñêíèêè èñïîëüçóþò ðàçíîîáðàçíóþ ëåêñèêó, óìåþò òî÷íî âûáèðàòü ñëîâà, ïðèìåíÿþò ðàçëè÷íûå ãðàììàòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè, ñïîñîáíû ïîñòðîèòü íåøàáëîííóþ ôðàçó, âëàäåþò èçîáðàçèòåëüíî-âûðàçèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè ÿçûêà è ðèòîðè÷åñêèìè ïðè¸ìàìè.

Ïðè ýòîì â çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ñî÷èíåíèé âûÿâëåíû ñóùåñòâåííûå íåäîñòàòêè ðå÷åâîãî îôîðìëåíèÿ:

-íåêîððåêòíîå èñïîëüçîâàíèå ïîíÿòèé («Âîë÷èöà Àêáàðà îêàçûâàåòñÿ â ëàãåðå ïîëîæèòåëüíûõ ãåðîåâ»);

-íåóäà÷íàÿ ïîïûòêà ñîçäàíèÿ íåîëîãèçìà («êîëëåêòèâíî-òðóäîâîå îáùåñòâî»), âû÷óðíîñòü ñòèëÿ {«Ëþäè, íå áóäü îíè ýãîèñòàìè ïî ïðèðîäå è îò ðîæäåíèÿ, ìîãëè áû ëåãêî îáðåñòè ãàðìîíèþ ñ ïðèðîäîé, ìîãëè áû ïðèéòè ê êîíñåíñóñó è íå òðàâìèðîâàëè áû ëèê Çåìëè»). Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå îáèëèå íåäî÷¸òîâ, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèåì ñî÷åòàåìîñòè ñëîâ {«…èçáåæàòü ãóáèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå»);

-âñòðå÷àþòñÿ íåçàâåðø¸ííûå ïðåäëîæåíèÿ;

-íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå ðå÷åâûå îøèáêè:

óïîòðåáëåíèå ñëîâà â íåñâîéñòâåííîì åìó çíà÷åíèè, íåòî÷íîñòü ñëîâîóïîòðåáëåíèÿ {«êîíôëèêò íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà»; «ðîäèòåëè âñêàðìëèâàþò â ðåá¸íêå ÷åñòíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü»; «ó êîãî-òî ñ ïîìîùüþ õîðîøèõ ÿâëåíèé, à ó äðóãèõ âïîñëåäñòâèè ïå÷àëüíûõ ïðîèñøåñòâèé»)’,

óïîòðåáëåíèå èíîñòèëåâûõ ñëîâ è âûðàæåíèé (ðå÷åâûå øòàìïû, êàíöåëÿðèçìû) {«Â çàêëþ÷åíèè õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî ñåé÷àñ èä¸ò ïî ïðàâèëüíîìó ïóòè. Ëþäè, íàêîíåö, îñîçíàëè âñþ çíà÷èòåëüíîñòü ïðèðîäû è ïûòàþòñÿ åé ïîìî÷ü â âîññòàíîâëåíèè. ß î÷åíü íàäåþñü, ÷òî ìû è äàëüøå áóäåì íàëàæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ íàøåé ïëàíåòîé, âåäü ïðèðîäà íàøå âñ¸»)’,

íåìîòèâèðîâàííîå ïðèìåíåíèå äèàëåêòíûõ è ïðîñòîðå÷íûõ ñëîâ è âûðàæåíèé {«Âîéíà çàêàëÿåò õàðàêòåðû ëþäåé. È âñ¸ æå ëþäè, êîòîðûå ïîáûâàëè íà âîéíå, ìåíÿëèñü ïî-ðàçíîìó. Îäíè ñëåòàëè ñ êàòóøåê, äðóãèå ñòàíîâèëèñü ñèëüíûìè, âûíîñëèâûìè è ìóæåñòâåííûìè»)’,

ñìåøåíèå ëåêñèêè ðàçíûõ êóëüòóðíûõ ýïîõ {«Ýëåí ëãàëà, ÿâëÿëàñü äîìîé ïîñëå ïûøíûõ ïðè¸ìîâ, êîãäà óæå ñâåòàëî, ÷àñòåíüêî ïðîâîäèëà âðåìÿ â êîìïàíèè ïîñòîðîííèõ ìóæ÷èí, à Ïüåð ìîë÷à âûíîñèë âñå å¸ âûõîäêè)’,

íàðóøåíèå ëåêñè÷åñêîé ñî÷åòàåìîñòè {«Ëþáÿùàÿ ñåìüÿ ñîçäàñò êðåïêèå óçû ïîääåðæêè è ïîíèìàíèÿ»; «ñ ïîìîùüþ õîðîøèõ ÿâëåíèé»),

— óïîòðåáëåíèå ëèøíåãî ñëîâà (ïëåîíàçì);

— ïîâòîðåíèå èëè äâîéíîå óïîòðåáëåíèå áëèçêèõ ïî ñìûñëó ñëîâ èëè ñëîâîôîðì áåç îïðàâäàííîé íåîáõîäèìîñòè (òàâòîëîãèÿ) («Âî âðåìåíà âîåííûõ âðåì¸í ëþäè ñèëüíî ãîëîäàëè…»;«Ýòîò ýïèçîä ïîêàçûâàåò, ÷òî ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå íåêîòîðûå òóðèñòû, ïîêàçàâ ñâî¸ ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå»)’,

íåîáîñíîâàííûé ïðîïóñê ñëîâà («Åâãåíèé Áàçàðîâ ñâîèì ïîâåäåíèåì è âûñêàçûâàíèÿìè ïîêàçûâàåò, ÷òî âðåìÿ (ïîäðàçóìåâàëîñü «âðåìÿ îòöîâ…» Ïðèì, àâò.) íåîáðàòèìî óõîäèò â ïðîøëîå»)’,

áåäíîñòü è îäíîîáðàçèå ñèíòàêñè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé («×åëîâåê âñåãäà ñòðåìèëñÿ ê ñ÷àñòüþ. Êàæäûé ñ÷àñòëèâ ïî-ñâîåìó. ×åëîâåêó óäàâàëîñü áûòü ñ÷àñòëèâûì»)’,

-ïîðÿäîê ñëîâ, ïðèâîäÿùèé ê íåîäíîçíà÷íîìó ïîíèìàíèþ ñìûñëà âûñêàçûâàíèÿ («ßðêèé ïðèìåð èñêàæ¸ííîãî âîñïðèÿòèÿ ðîäèòåëåé ïðåäñòàâëåí â ðàññêàçå Áðåäáåðè Âåëüäè».

Êðèòåðèé 5. Ãðàìîòíîñòü. Íà îöåíêó ñî÷èíåíèÿ ïî Êðèòåðèþ ¹ 5 ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ î íåãðóáûõ è îäíîòèïíûõ îøèáêàõ.

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè íà 100 ñëîâ ïðèõîäèòñÿ â ñóììå áîëåå ïÿòè îøèáîê: ãðàììàòè÷åñêèõ, îðôîãðàôè÷åñêèõ, ïóíêòóàöèîííûõ.

!!! Ïðîøó îáðàòèòü âíèìàíèå íà íîâûå êðèòåðèè, ïðåäúÿâëÿåìûå ê èòîãîâîìó ñî÷èíåíèþ (èçëîæåíèþ) â 2019/2020 ó÷åáíîì ãîäó (Ïðèëîæåíèå 4 ê ïèñüìó Ðîñîáðíàäçîðà îò 24.09.2019 ¹ 10-888).

Ïðîâåðÿÿ ðàáîòû, ó÷èòûâàéòå, ÷òî ó ðåáåíêà îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ïðîâåäåí ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç (ÊÐÈÒÅÐÈÉ 2). Äëÿ ýòîãî Íàó÷èòå âûïóñêíèêîâ çàïèñàòü ñëåäóþùèå ñòðî÷êè: ÑÎÏÎÑÒÀÂËßß äàííûå (àðãóìåíòû, ïîñòóïêè ãåðîåâ, ïîçèöèþ

.) è ò.ä. Íàó÷èòå èõ ñîïîñòàâëÿòü, èíà÷å îíè íå ïðîéäóò ïî êðèòåðèþ 2.

Ê2. Àðãóìåíòàöèÿ. Ïðèâëå÷åíèå ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà

Ó÷àñòíèê ïðè ðàñêðûòèè òåìû ñî÷èíåíèÿ äîêàçûâàåò ñâîþ ïîçèöèþ, ôîðìóëèðóÿ àðãóìåíòû è ïîäêðåïëÿÿ èõ ïðèìåðàìè èç ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà, ïðèâëåêàÿ õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, äíåâíèêè, ìåìóàðû, ïóáëèöèñòèêó, ïðîèçâåäåíèÿ óñòíîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìàëûõ æàíðîâ), äðóãèå èñòî÷íèêè îòå÷åñòâåííîé èëè ìèðîâîé ëèòåðàòóðû (äîñòàòî÷íî îïîðû íà îäèí òåêñò);

-âûáîð ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ è àñïåêòû åãî àíàëèçà ñîîòâåòñòâóþò ôîðìóëèðîâêå òåìû, êîíöåïòóàëüíûì òåçèñàì ñî÷èíåíèÿ;

-ïðè ïðèâëå÷åíèè äâóõ è áîëåå ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé îñóùåñòâëÿåò

ñîïîñòàâëåíèå ìåæäó íèìè õîòÿ áû ïî îäíîé ïîçèöèè;

-äîïóùåíî íå áîëåå 1 ôàêòè÷åñêîé îøèáêè, ñâÿçàííîé ñî çíàíèåì ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà (îøèáêà â íàïèñàíèè ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà àâòîðà è íàçâàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ, èìåí ïåðñîíàæåé è òîïîíèìîâ ïðîèçâåäåíèÿ, â èçëîæåíèè ñþæåòíîé ëèíèè, ëèòåðàòóðíûõ è èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ è ò.ï.) 2 áàëëà

Ó÷àñòíèê ñòðîèò ðàññóæäåíèå, äîêàçûâàåò ñâîþ ïîçèöèþ, ïîäêðåïëÿÿ àðãóìåíòû ïðèìåðàìè èç ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà, íî îãðàíè÷èâàåòñÿ îáùèìè âûñêàçûâàíèÿìè ïî ïîâîäó ïðèâëå÷åííîãî òåêñòà (îâ), ïðè ïðèâëå÷åíèè äâóõ è áîëåå ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé íå îñóùåñòâëÿåò ñîïîñòàâëåíèÿ ìåæäó íèìè, è/èëè ïðèâëåêàåò ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë íå âïîëíå óìåñòíî ñ òî÷êè çðåíèÿ âûáðàííîé òåìû, è/èëè îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðîñòûì ïåðåñêàçîì ïðîèçâåäåíèÿ, è/èëè äîïóùåíû 24 ôàêòè÷åñêèå îøèáêè, ñâÿçàííûå ñî çíàíèåì ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà 1 áàëë

Ñî÷èíåíèå íàïèñàíî áåç îïîðû íà ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë èëè â ñî÷èíåíèè ñóùåñòâåííî èñêàæåíî ñîäåðæàíèå âûáðàííîãî òåêñòà, èëè ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë ëèøü óïîìèíàåòñÿ â ðàáîòå (àðãóìåíòû íå ïîäêðåïëÿþòñÿ ïðèìåðàìè èç òåêñòà, íå ñòàíîâÿòñÿ îïîðîé äëÿ ðàññóæäåíèÿ), è/èëè ñî÷èíåíèå ñîäåðæèò 5 è áîëåå ôàêòè÷åñêèõ îøèáîê, ñâÿçàííûõ ñî çíàíèåì ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà 0 áàëëîâ.

Ïî êðèòåðèþ 5: îáðàòèòå âíèìàíèå íà òðåáîâàíèÿ äàííîãî êðèòåðèÿ

Ê5. Îðèãèíàëüíîñòü ñî÷èíåíèÿ

Ñî÷èíåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ òâîð÷åñêèì, íåñòàíäàðòíûì ïîäõîäîì ê ðàñêðûòèþ òåìû (ïðèñóòñòâóþò ñàìîñòîÿòåëüíûå íåøàáëîííûå ìûñëè, èëè

íåîæèäàííûå è âìåñòå ñ òåì óáåäèòåëüíûå àðãóìåíòû ñ ïðèâëå÷åíèåì

íåòðèâèàëüíîãî ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà, èëè îðèãèíàëüíûå íàáëþäåíèÿ, èëè

èíòåðåñíàÿ ëîãèêà ðàññóæäåíèÿ è ïðî÷.) èëè ÿðêîñòüþ ñòèëÿ 1 áàëë

ñî÷èíåíèè íå ïðîäåìîíñòðèðîâàí òâîð÷åñêèé, íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä,

îðèãèíàëüíîñòü ñòèëÿ 0 áàëëîâ

Çà÷åò ïî ÂÑÅÌ êðèòåðèÿì, êàê âèäèòå, ìîæåò íå ñîñòîÿòüñÿ.

«Îïàñíûì» ÿâëÿåòñÿ è êðèòåðèé 4 «Êà÷åñòâî ïèñüìåííîé ðå÷è», ðå÷åâûå îøèáêè: îñîáåííî óïîòðåáëåíèå «ìàëåíüêèõ» ñëîâ — «ÂÅÄÜ», ëåêñè÷åñêèå ïîâòîðû è ïð.

Уже в эту среду, 1 декабря, ученикам 11-х классов предстоит одно из основных школьных испытаний — итоговое сочинение. Оцениваться работы, как и прежде, будут по системе «зачёт-незачёт». Конечно, это не единственный день, когда можно получить допуск к ЕГЭ: дополнительные даты назначены на 2 февраля и 4 мая. Но, как говорится, зачем откладывать на завтра?

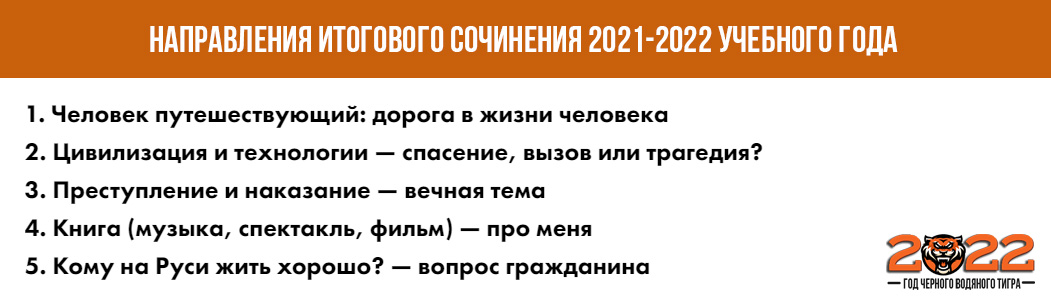

Темы итогового сочинения 2021/22 учебного года

- Преступление и наказание: тема позволят анализировать и оценивать поступки человека с правовой и этической точек зрения. В рассуждениях можно касаться таких проблем, как ответственность за сделанный выбор, последствия преступления для окружающих и самого преступника, возмездие и муки совести.

- Цивилизация и технологии: тематическое направление заостряет внимание выпускника на достижениях и рисках цивилизации, надеждах и страхах, связанных с её плодами.

- Книга обо мне: в сочинении раскрываются читательские, зрительские или музыкальные предпочтения, выпускник делится собственными интерпретациями значимого для него произведения.

- Кому на Руси жить хорошо: поставленный вопрос даёт возможность рассуждать о понятии «гражданин», об общественной справедливости и личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах социальных пороков и способах их устранения.

- Дорога в жизни человека: выпускник сможет написать о личном опыте путешествий и путевых впечатлениях других людей, дорожных приключениях литературных героев, фантазийных перемещениях во времени и в пространстве, о теме дороги в произведениях искусства.

Объём, структура, время

Рекомендуемое количество слов — от 350.

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачёт» за невыполнение требования №1 и «незачёт» за работу в целом.

Структура:

- Вступление (50-70 слов). Во вступлении важно обозначить идею всего сочинения, отразить тезисы, которые ученик будет доказывать далее. В этом абзаце можно: 1) прокомментировать цитату или ключевые слова темы; 2) дать ответ на вопрос (в том случае, если тема сформулирована в виде вопроса); 3) дать определение главным понятиям темы; 4) рассуждать о значимости поднятой в теме проблемы.

- Основная часть (200-250 слов)

Тезис 1.

- Включает в себя доказательства, примеры (возможно несколько). Обращайтесь к литературным источникам, не забывайте указывать автора и название произведения.

- Микровывод — обобщение написанного. Важно: микровывод завершает только одну микротему, а не всё сочинение.

- Переход-связка к тезису 2.

Тезис 2.

- Включает в себя доказательства, примеры (возможно несколько).

- Микровывод.

- Переход-связка к выводу.

- Заключение (60-70 слов). В заключении следует сделать вывод, выразить собственное мнение к выдвинутой проблеме.

Время написания сочинения — 3 часа 55 минут.

Как получить зачёт

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по нескольким критериям:

- Соответствие теме.

- Аргументация. Привлечение литературного материала.

- Композиция и логика рассуждения.

- Качество письменной речи.

- Грамотность.

Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить «зачёт» по критериям №1 и №2 (выставление «незачёта» по одному из этих критериев автоматически ведёт к «незачёту» за работу в целом), а также дополнительно «зачёт» по одному из других критериев.

Частые ошибки

По каким критериям ученики допускают больше всего ошибок? На самом деле, ошибки встречаются в каждом критерии, разберём все!

Соответствие теме

Одна из самых распространённых ошибок — непонимание формулировки проблемы / темы сочинения. Важно уметь не уходить от темы, а рассуждать только в рамках данной проблемы.

«Незачёт» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме, в нём нет ответа на вопрос, поставленный в теме, или в сочинении не прослеживается конкретной цели высказывания. Во всех остальных случаях выставляется «зачёт».

Аргументация. Привлечение литературного материала

По этому критерию школьники часто не в полной мере проявляют умение анализировать литературные произведения. Важно не пересказывать сюжет литературного источника, а проанализировать его, дать характеристику действиям героев.

«Незачёт» ставится при условии, если сочинение не содержит аргументации, написано без опоры на литературный материал, или в нём существенно искажено содержание выбранного текста, или литературный материал лишь упоминается в работе (аргументы примерами не подкрепляются). Во всех остальных случаях выставляется «зачёт».

Композиция и логика рассуждения

В этом критерии «страдает» структура работы, ученики часто совершают логические ошибки или неверно выделяют смысловые центры сочинения.

«Незачёт» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачёт».

Качество письменной речи

Наиболее распространёнными речевыми ошибками итоговых сочинений являются:

- речевые штампы и канцеляризмы;

- употребление просторечной лексики;

- нарушение лексической сочетаемости;

- употребление плеоназмов;

- речевые повторы;

- избыточное употребление синонимов.

«Незачёт» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачёт».

Грамотность

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.

«Незачёт» ставится при условии, если на 100 слов в среднем приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных.

Лайфхак: редактируйте!

Чтобы хорошо отредактировать итоговое сочинение, нужно перечитать текст 3 раза.

Первая вычитка — проверка орфографии. Необходимо обращать внимание на безударные гласные, гласные после шипящих, двойные и непроизносимые согласные. Если возникают сомнения в написании какого-либо слова, нужно определить, к какой части речи оно относится, разобрать его по составу и применить соответствующее правило.

Вторая вычитка — проверка пунктуации. Чтобы проверить постановку знаков препинания, нужно определить структуру предложения.

На что обращать внимание при постановке знаков препинания:

- Сложное / простое предложение.

- Однородные члены предложения.

- Обособленные члены предложения.

- Уточняющие члены предложения.

- Обращение, прямая речь.

- Вводные слова.

- Тире между подлежащим и сказуемым.

Совет: если сомневаетесь в постановке знаков препинания, лучше перестроить предложение.

Третья вычитка — итоговая проверка. Проверить текст на лексические, синтаксические, грамматические ошибки, устранить неоправданные повторы. Перечитать начало и конец каждого абзаца, убедиться в том, что между ними плавные, логичные переходы.

Читать человек учится ещё с детских лет. В неосознанном возрасте к ребёнку в руки попадают красочные энциклопедии, книги с картинками, после — алфавит и первые сказки. На начальном этапе становления личности человеку помогают именно книги. Когда юноша понимает своё любимое направление в литературе, он углубляется в сферу, интересную именно ему. В процессе чтения очень важна рефлексия — оценка своих чувств, эмоций и переживаний, которые вызывает произведение. Именно это я называю душевной работой. Почти каждая прочитанная мною книга вызывала особенные мысли, которые так или иначе влияли на мой внутренний мир. Обращаясь к читательскому опыту, хочу выделить 2 произведения, действительно заставившие меня задуматься о прочитанном.

В романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» рассказывается о тяжёлой судьбе главной героини. Анна — смелая, уверенная в себе женщина, привлекательная собой, чарующая всех окружающих, приезжает к своему брату, чтобы помочь ему помириться с женой. Бескорыстная помощь Карениной говорит о её добродушии и благородности. Семья Облонских не распалась только благодаря главной героине романа. Но что же о личной жизни самой Анны? Встреча с Вронским — красивым офицером, имеющим популярность среди женщин светского общества — переворачивает жизнь Карениной с ног на голову. Долгое время Анна борется с собой, пытаясь сохранить верность уже не любимому мужу, но всё рушится, когда она понимает, что весь смысл её жизни — Алексей Вронский и сын Серёжа. Трагический исход любви героини произведения Льва Толстого дал мне почву для размышлений. Правильно ли поступила Анна, отдавшись чувству страсти? Насколько была сильна любовь Вронского и Карениной и противопоставленных им Кити и Левина? Возможен ли был другой исход в подобной ситуации? Эти вопросы волнуют меня до сих пор.

Социально — психологический роман М.Ю. Лермонтова » Герой нашего времени» с каждым прочтением раскрывается для меня по новому. Главный герой Григорий Печорин представлен в образе «лишнего человека». Он переполнен идеями, тревогами и иными чувствами, но тем не менее в жизни его нет целей, точек опоры, он просто ищет то, что заставляет его чувствовать себя живым. Самая объёмная повесть романа «Княжна Мери» даёт полную характеристику главного героя, объясняет его поведение. Грушницкий здесь противопоставлен Печорину: их различные судьбы пересекаются, и ещё до начала противостояния обоих Григорий Печорин предполагает, что итог этих лицемерных отношений будет вовсе не положительным. Княжна Мери — причина ссоры между молодыми людьми — оказывается всего лишь игрушкой Печорина, жертвой его характера. Не только она была очарована загадочным героем романа: Вера, единственная женщина, которую уважал Печорин, также претерпела множество боли из — за возлюбленного. Есть ли связь между героем из общества 19 века и членами современного общества? Отрицательный или положительный Печорин персонаж? Настолько ли порочен главный герой, насколько он отзывается о себе в своих записях? Эти вопросы приводят меня к немалой душевной работе.

Прочитанные книги воздействуют на наше восприятие, мировоззрение и мысли, они определяют наше будущее, заставляют нас работать душевно. Только осознанное чтение поможет нам найти себя и определиться с жизненными ценностями.

Здравствуйте, София!

С удовольствием прочитала сочинение. Видно, что Вы человек читающий, вдумчиво относящийся к выбору книг, грамотный, владеющий речью.

Вам удалось создать работу, отвечающую требованиям ИС. Вместе с тем следует обратить внимание на некоторые ошибки речи и стилистические шероховатости. Я дала несколько рекомендаций по логике работы.

В соответствии с критериями проверки итогового сочинения ваша работа оценивается следующим образом.

К1 (соответствие теме) + 1 балл.

Тема раскрыта. Во вступлении ответ на вопрос дан.

К 2 (наличие литературного аргумента) + 1 балл.

Аргументы представлены в аналитическом ключе, иллюстрируют ключевой тезис сочинения. Произведения осмыслены в аспекте заявленной темы.

Анализ качественный, глубокий, эмоциональный.

К3 (логика и композиция) + 1 балл

Структура силлогизма ТЕЗИС-ДОВОД-ВЫВОД выдержана.

Когда юноша понимает своё любимое направление в литературе, он углубляется в сферу, интересную именно ему.

Почему именно ЮНОША? А девушка не может?

(Понимаю, что Вы хотели уйти от повторов, но получилось это не совсем удачно). Можно, к примеру, использовать безличное предложение с составным глагодьным сказуемым.

А можно так изменить (вариант): Когда появляется понимание любимого направления в литературе…

Эти вопросы волнуют меня до сих пор.

Социально — психологический роман М.Ю. Лермонтова

Вы верно сделали микровывод после первого аргумента.

Хорошо бы «зацепить» второй аргумент чем-то общим (например, пойти от глагола, обозначающего эмоциональное состояние. ВОПРОСЫ ВОЛНУЮТ- ПЕРЕЖИВАЮ, когда читаю…)

Если Вы сделаете мостик- «переход», то будет идеально.

Эти вопросы приводят меня к немалой душевной работе.

Хорошо будет, если Вы договорите, КАКАЯ ИМЕННО работа происходит в Вашей душе.

Прочитанные книги воздействуют на наше восприятие, мировоззрение и мысли, они определяют наше будущее, заставляют нас работать душевно. Только осознанное чтение поможет нам найти себя и определиться с жизненными ценностями.

В выводе звучит НОВЫЙ тезис, который требует докаательства (чтение помогает определить жизненные ориентиры).

Добавьте эту мысль в аргументы- тогда вывод станет логичным.

К 4 (речь)+ 1 балл

Ошибки и шероховатости

В неосознанном возрасте к ребёнку в руки попадают красочные энциклопедии, книги с картинками, после — алфавит и первые сказки. На начальном этапе становления личности человеку помогают именно книги.

Повтор

ПОСЛЕ замените на ПОЗЖЕ

Лишние слова

В романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» рассказывается о тяжёлой судьбе главной героини. Анна — смелая, уверенная в себе женщина

Чтобы избежать ПОВТОРА, можно переконструировать предложения, например, так:

В романе «Анна Каренина» рассказывается о тяжёлой судьбе женщины. Главная героиня, смелая, уверенная в себе,…

Но что же о личной жизни самой Анны?

Стиль! Разговорная конструкция

САМОЙ- лишнее слово

представлен в образе «лишнего человека»

Лексическая несочетаемость. Скажите проще: Печорин- «лишний человек».

Он переполнен идеями, тревогами и иными чувствами, но тем не менее в жизни его нет целей, точек опоры, он просто ищет то, что заставляет его чувствовать себя живым.

ТРЕВОГИ во мн.ч. — стиль высокий, обязывающий, нужно поддерживать его. Или поставить слово в ед.ч. и перечислить, какие ещё чувства овладевают Печориным (это может избежать тавтологии).

ПРОСТО- лишнее слово: ищет непросто и герой непростой.

Грушницкий здесь противопоставлен Печорину

Где?

членами современного общества

Сочетание выбивается по стилю (он у Вас возвышенный, романтичный, тонкий).

Прочитанные книги воздействуют на наше восприятие, мировоззрение и мысли, они определяют наше будущее, заставляют нас работать душевно. Только осознанное чтение поможет нам найти себя и определиться с жизненными ценностями.

Вы так здорово писали о себе, личностно, и вдруг неведомые МЫ. Откуда и зачем?

Это «повисшие» слова: местоимения ни на кого не указывают.

К5 (грамотность) + 1 балл

Ошибки-1

Орфография

по-новому

Пунктуация

Грамматика

Рекомендация

Обращаясь к читательскому опыту, хочу выделить 2 произведения, действительно заставившие меня задуматься о прочитанном.

Напишите числительное прописью.

Общий вывод по работе

Итак, София, Ваше сочинение оценивается, без сомнения, на «зачет». Проанализируйте рекомендации, данные мной, поработайте над шероховатостями, и тогда на экзамене Вы напишете прекрасную работу.

Удачи!

Тематическое направление: Человек путешествующий: дорога в жизни человека.

20.10.2021 19:51:38

Автор: Борис Саакян

Путешествие — способ познания себя и мира.

Существует мнение, что, путешествуя, человек познает себя и мир. Действительно ли это так? Я думаю, большинство людей хотя бы раз в своей жизни отправлялись в дорогу. Путешествуя, люди могут попадать в разные непредвиденные ситуации, из которых приходится находить выход. Действуя по обстоятельствам, а затем анализируя свои поступки, человек начинает лучше понимать себя.

Как после путешествия герой возвращается на родину другим человеком, мы наблюдаем в романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Когда-то на признание Татьяны в любви герой ответил, что не готов к семейной жизни и с ним она никогда не будет счастлива. Но через несколько лет странствий Евгений, возвратившись в Москву и снова встретив на балу Татьяну, понимает, что влюблен, и теперь готов ответить взаимностью. Автор ясно даёт нам понять, что за время странствия с героем произошли значительные перемены: поменялись его взгляды, отношение к жизни и окружающим людям. Теперь Онегин понимает, что семейная жизнь, возможно, была бы для него спасением от многих проблем. Можем мы сказать, что путешествия помогли герою узнать себя лучше ? Я думаю, да.

Но не только постигнуть себя помогают путешествия. Посещая новые места, невиданные ранее города и страны, человек знакомится с другими народами, их культурой, историческими и архитектурными памятниками. Герой известного рассказа И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» отправляется в путешествие, чтобы в том числе познать мир. Автор сообщает, что главный герой работал всю жизнь не покладая рук. И вот он может отправиться в путешествие со своей женой и дочерью, чтобы отдохнуть, насладиться жизнью: он это заслужил. Во время путешествия господин, наконец-то, смог воспользоваться теми благами, привилегиями, о которых так долго мечтал, увидеть разные страны, памятники древности, познакомиться с новыми людьми.

Из приведённых литературных примеров можно сделать вывод, что во время путешествия человек может измениться, начать по-другому относиться к себе и окружающим, как герой романа А.С. Пушкина, или, как описано в рассказе «Господин из Сан-Франциско», знакомясь с культурой других стран и народов, человек может познавать мир. Значит, можно смело сказать, что путешествие — способ познания себя и мира.

Здравствуйте, Борис!

Вам удалось написать сочинение, соответствующее требованиям в части объёма и аргументации с опорой на литературный материал. Вместе с тем следует обратить внимание на отсутствие глубокого анализа привлекаемых произведений, смелую интерпретацию, своего рода «подгонка» под тему сочинения. В работе есть нарушение логики развития мысли, однообразие грамматического строя.

В соответствии с критериями проверки итогового сочинения ваша работа оценивается следующим образом.

К1 (соответствие теме) + 1 балл.

Тему можно считать раскрытой.

К 2 (наличие литературного аргумента) + 1 балл.

Опора на литературный материал есть, но анализ привлекаемых для аргументации произведений выглядит скупо.

Путешествуя, люди могут попадать в разные непредвиденные ситуации, из которых приходится находить выход. Действуя по обстоятельствам, а затем анализируя свои поступки, человек начинает лучше понимать себя.

Как после путешествия герой возвращается на родину другим человеком, мы наблюдаем в романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».

В романе путешествие вынесено за рамки сюжета: мы не видим, как Онегин путешествовал, о чём он думал, как он менялся. Домысливать мы не можем. Наша задача опираться на текст, а не на нашу свободную интерпретацию.

Обращаясь ко второму произведению, Вы продолжаете расставлять удобные для себя акценты:

Но не только постигнуть себя помогают путешествия. Посещая новые места, невиданные ранее города и страны, человек знакомится с другими народами, их культурой, историческими и архитектурными памятниками. Герой известного рассказа И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» отправляется в путешествие, чтобы в том числе познать мир.

Вы видите только одну сторону, но ведь рассказ И.А. Бунина не совсем о путешествии в прямом смысле слова. Слово «путешествие», «путь» наделяются в произведении символическим значением. Помните, что дальше произошло? Что же получается, что автор написал рассказ, чтобы показать, как не повезло богатому американцу: его внезапная смерть не позволила увидеть столько интересного?

К3 (логика и композиция) + 0 баллов

Структура силлогизма выдержана: сочинение вписывается в традиционную структуру: вступление — основная часть — заключение. Но в работе есть нарушение логики, поэтому по данному критерию выставляется незачёт.

Совет: когда тема звучит в виде утверждения, старайтесь придумать вопрос, на который Вы будет отвечать, строя рассуждение. Например, Верно ли, что путешествие — способ познания себя и мира? Почему путешествие — это хороший способ познания себя и мира? и т.д. Отчасти Вы именно так и поступаете, используя для перехода вопрос:

Существует мнение, что, путешествуя, человек познает себя и мир. Действительно ли это так? Я думаю, большинство людей хотя бы раз в своей жизни отправлялись в дорогу.

Совет по улучшению речевого оформления предложения. Существует мнение о том, что путешествия позволяют человеку не только познавать мир, но и себя.

Герой известного рассказа И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» отправляется в путешествие, чтобы в том числе познать мир. Автор сообщает, что главный герой работал всю жизнь не покладая рук. И вот он может отправиться в путешествие со своей женой и дочерью, чтобы отдохнуть, насладиться жизнью: он это заслужил. Во время путешествия господин, наконец-то, смог воспользоваться теми благами, привилегиями, о которых так долго мечтал, увидеть разные страны, памятники древности, познакомиться с новыми людьми. (Нет микровывода)

Из приведённых литературных примеров можно сделать вывод, что во время путешествия человек может измениться, начать по-другому относиться к себе и окружающим, как герой романа А.С. Пушкина, или, как описано в рассказе «Господин из Сан-Франциско», знакомясь с культурой других стран и народов, человек может познавать мир. Значит, можно смело сказать, что путешествие — способ познания себя и мира. (Где в рассказе И.А. Бунина изменение героя во время путешествия и где мы видим, что он стал лучше к себе относиться? Не смерть ли господина из Сан-Франциско относится к изменениям?)

К 4 (речь)+ 1 балл

Ошибки

Существует мнение, что, путешествуя, человек познает себя и мир. Действительно ли это так? Я думаю, большинство людей хотя бы раз в своей жизни отправлялись в дорогу. Путешествуя, люди могут попадать в разные непредвиденные ситуации, из которых приходится находить выход. Действуя по обстоятельствам, а затем анализируя свои поступки, человек начинает лучше понимать себя.

Однообразие грамматического строя. Такие повторы обедняет речь.

Как после путешествия герой возвращается на родину другим человеком, мы наблюдаем в романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».

Не очень удачно построено предложение.

Вариантов правки много:

Так, в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» главный герой возвращается после путешествия другим человеком.

Герой романа А.С. Пушкина возвращается из путешествия…

К5 (грамотность) + 1 балл, всего допущено ошибок: 3

Ошибки

Орфография — 0

Пунктуация — 2

Но через несколько лет странствий Евгений, возвратившись в Москву и снова встретив на балу Татьяну, понимает, что влюблен, и теперь готов ответить взаимностью.

Лишняя запятая. Однородные придаточные (понимает (что?), что влюблён и что готов ответить.

Во время путешествия господин, наконец-то, смог воспользоваться теми благами, привилегиями, о которых так долго мечтал, увидеть разные страны, памятники древности, познакомиться с новыми людьми.

В данном случае нет условий для постановки запятых.

Грамматика — 1

Но не только постигнуть себя помогают путешествия.

Неверно образована форма глагола. Постичь.

Общий вывод по работе

Итак, Борис ваше сочинение оценивается на «зачет», однако следует тщательно поработать над анализом привлекаемых произведением, логикой.

Удачи!

Баллы по критериям К1: 1; К2: 1; К3: 0; К4: 1; К5: 1;

Итоговый балл — 4 Зачёт

Первое испытание для 11-классников уже близко, а значит прямо сегодня стоит начать интенсивную подготовку к ГИА, узнав актуальные направления 2022 года и заготовив правильные аргументы к итоговому сочинению. Мы расскажем, какой должна быть хорошая работа и на что стоит обратить особое внимание, как на этапе подготовки так во время написания итогового сочинения в декабре 2021 года.

Основная информация

Итоговое сочинение в 2022 года станет допуском к ЕГЭ для всех 11-калссников, а значит это испытание тоже будет обязательным и для тех, кто планирует поступать в ВУЗы, и для школьников, которые хотят завершить сове образование.

Важно! Без оценки «зачет» по декабрьскому сочинению выпускник не будет допущен до ЕГЭ в 2022 году, а значит, не сможет получить аттестат.

В 2022 году 11-классники будут писать итоговое сочинение чуть раньше чем обычно – 01.12.21. В случае неудачи школьникам будет предложено еще 2 попытки – 02.02.22 и 04.05.22.

Также школьникам и их родителям стоит знать, что 11-классники, имеющие определенные проблемы со здоровьем, вместо итогового сочинения могу сдавать упрощенный вариант – изложение.

Тематические направления

В 2022 году заготавливать аргументы к итоговому сочинению стоит с учетом таких основных направлений:

Предлагаем разобраться более подробно в том, какую тему писать легче и как подобрать аргументы к разным направлениям итогового сочинения в 2022 года.

Тема №1 – «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»

Направление подталкивает к рассуждениям о дороге в разных вариантах понимания и восприятия – реальном пути, жизненном, воображаемом, достижении целей, литературных аналогиях.

Аргументы к итоговому сочинению 2022 года по данному направлению можно искать в:

- дорожных приключениях литературных героев;

- тематике дорог в разных видах искусства;

- дорогах в их символических значениях, духовном опыте, пути к поставленной цели;

- путешествиях как способе познания действительности или внутреннего мира человека;

- личном опыте путешествий.

Это одно из самых простых направлений. Если вам сложно аргументы к более глубокому по тематике декабрьскому сочинению 2022 года, смело выбирайте тематику дороги.

Больше о том, как писать сочинение о дороге и путешествиях, смотрите в подробном видео-разборе:

Тема №2 – «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?»

Вторая тематика итогового сочинения 2022 года сложнее, ведь рассуждать придется о технологиях, их роли в становлении и развитии общества, а также опасностях, которые, так или иначе, таят в себе их плоды.

Если вы решитесь в 2021-2022 учебном году писать работу на эту тематику, стоит поискать аргументы к итоговому сочинению в таких направлениях, как:

- экологические проблемы человечества;

- технологические инновации и их опасность;

- вызовы пандемии;

- баланс технологий и духовных ценностей;

- роль технологий в литературных произведениях.

Подробный разбор направления, а также список литературных произведений, в которых можно подобрать хорошие аргументы для сочинений, вы найдете в видео уроке:

Тема №3 – «Преступление и наказание — вечная тема»

Направление приурочено к 200-летнему юбилею Ф. М. Достоевского, который во всем мире будут отмечать в конце 2021 года. Естественно, что большинство 11-классников, выбирающих тематику бессмертного романа, рассчитывают в первую очередь опираться на его сюжетную линию. Но, тематика значительно более широка и педагоги рекомендуют в 2022 году привлекать к итоговому сочинению также аргументы из других, не менее актуальных произведений.

В описании направления, приведенном на сайте ФИПИ, экзаменуемым предлагается:

- рассматривать основные понятия – закон, ответственность и раскаяние, совесть и стыд;

- анализировать поступки с разных точек зрения – правовой и этической;

- привлекать источники, в которых проблема рассматривается с различных сторон – юридической, социальной, психологической, философской.

На что стоит обратить особенное внимание, если вы приняли решение писать работу по направлению «Преступление и наказание», какими могут быть темы сочинений и какие произведения выбрать для аргументации, смотрите в обучающем видео:

Тема №4 – «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня»

В данном направлении можно рассказать, какую роль в вашей жизни сыграло то или иное литературное или музыкальное произведение, театральная постановка или кино (художественное, документальное).

Педагоги рекомендуют рассказать с опорой на собственный опыт о влиянии искусства на становление личности, осмысление жизни, выбор собственного пути.

В качестве источников для аргументации для данного направления декабрьского сочинения 2022 года можно брать:

- художественные тексты (в том числе и сценарии);

- дневники и мемуары;

- искусствоведческие труды критиков и различных ученых.

Подробнее про особенности сочинения на тему искусства смотрите в видео уроке:

Тема №5 – «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина»

Формулировка названия направления отсылает нас к бессмертной поэме Н. А. Некрасова. Выбор не случаен, ведь в конце 2021 года мир будет отмечать 200-летний юбилей великого писателя.

В зависимости от темы тут можно рассуждать о разном:

- самом понятии «гражданин»;

- личной ответственности человека;

- общественной справедливости;

- понятии счастья и его составляющих;

- понятии долга;

- взаимопомощи и взаимовыручке;

- государственном устройстве и путях его совершенствования.

Помимо аргументов из литературных произведений, экзаменуемые могут привлекать и исторические факты, а также собственный опыт социально-значимой деятельности.

Онлайн-педагоги еще не успели снять подробный разбор для данного направления, поэтому предлагаем посмотреть видео, в котором представлены универсальные и что важно короткие произведения для аргументации сочинений по разным направлениям:

Структура сочинения

Итак, вы уже знаете, какими будут направления итогового сочинения на первом экзамене 2021-2022 года, а значит пора разобраться, какими должны быть аргументы и вообще сама структура работы.

План к итоговому сочинению 2022 года универсален и каких-либо весомых изменений в его пунктах не произошло:

- Вступление (Постановка проблемы).

- Основная часть (Комментарий и аргументация)

- Заключение (Вывод).

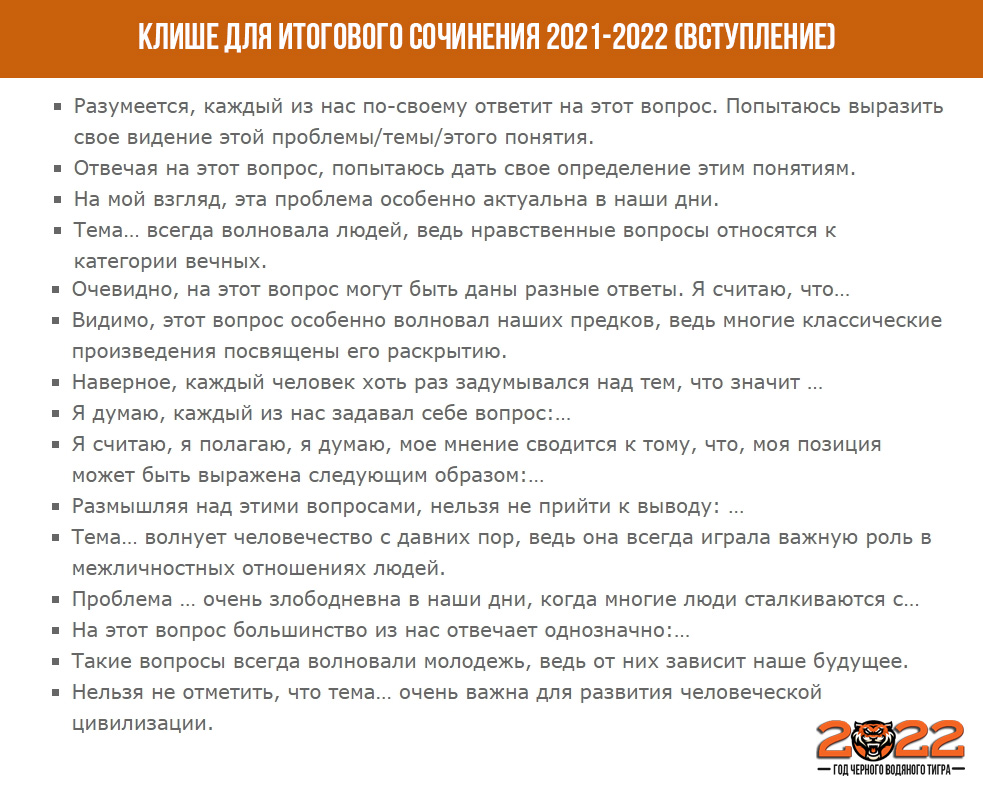

Клише

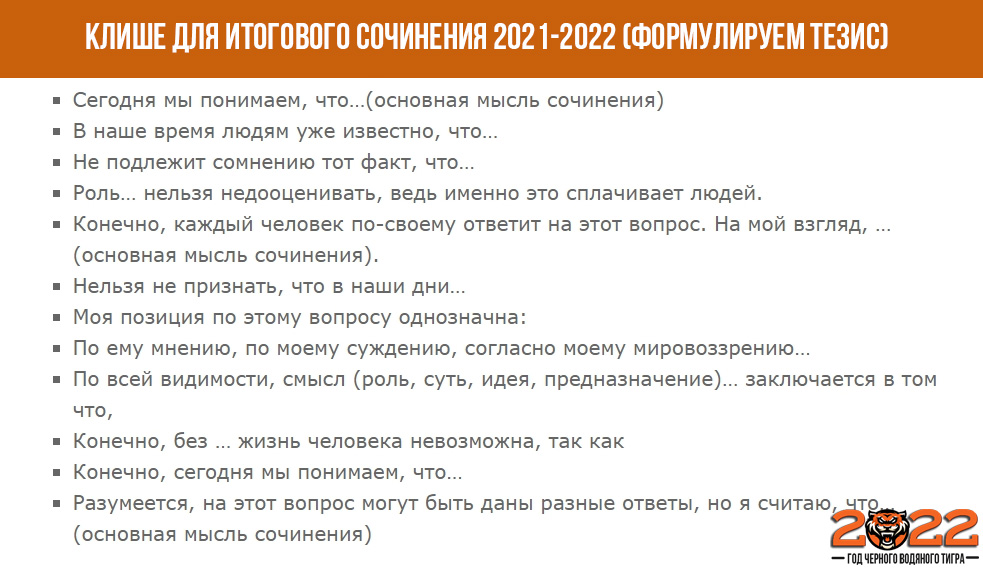

Шаг 1. В самом начале работы важно сформулировать тезис. На итоговом сочинении 2022 года в этом вам помогут готовые клише:

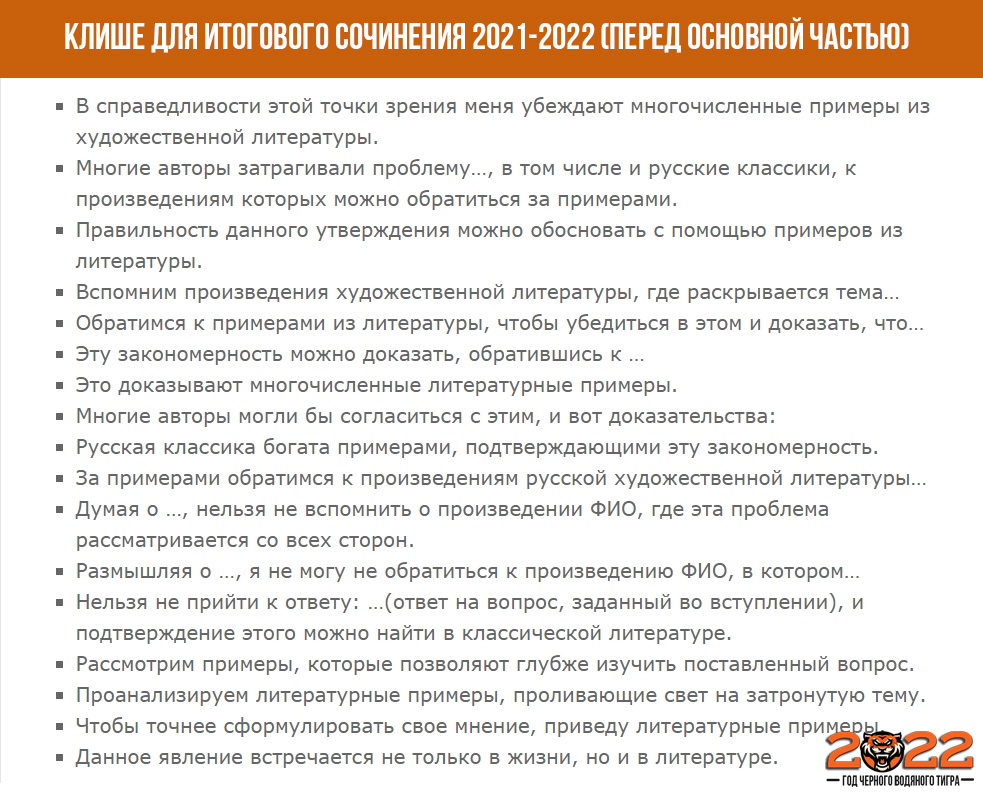

Шаг 2. Между вступлением и основной частью стоит сделать красивый переход. Вот фразы, которые помогут объединить две части вашего сочинения.

Шаг 3. Формулируем тезис.

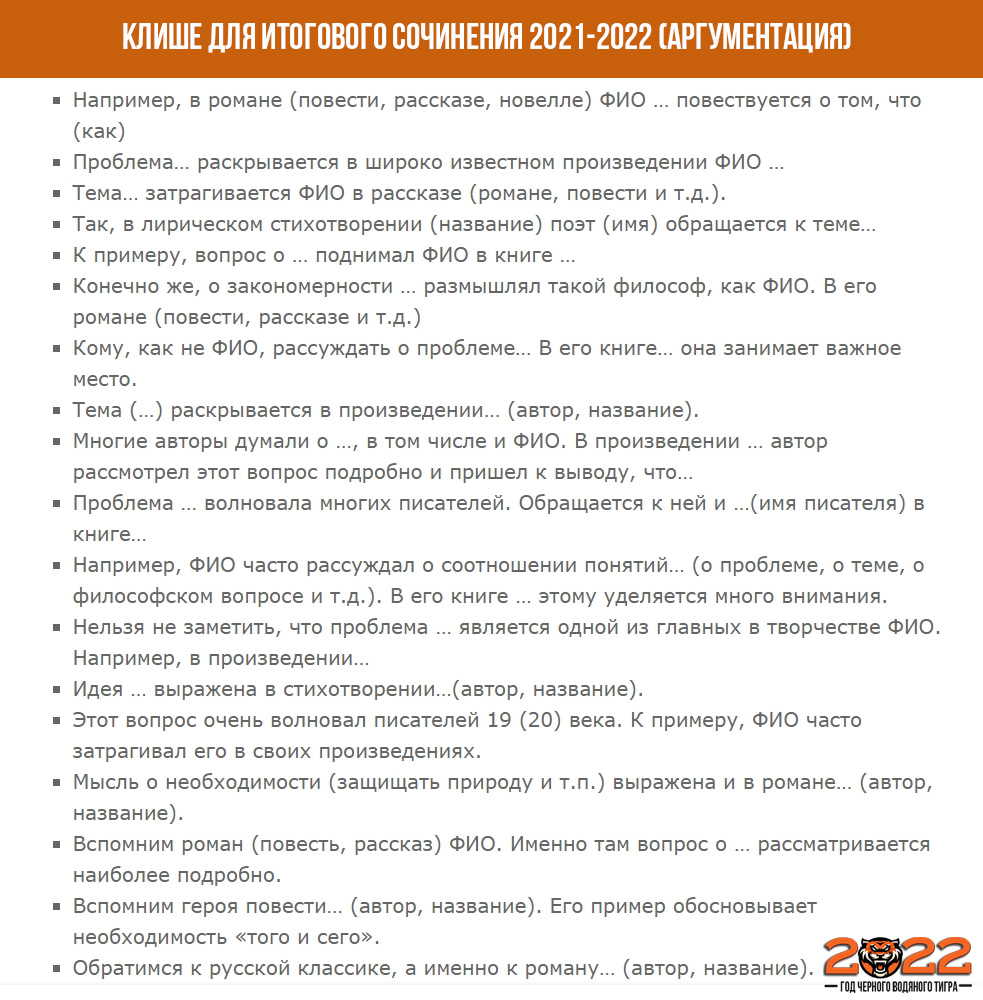

Шаг 4. Далее привлекаем аргументы, используя выводные слова и красивые конструкции.

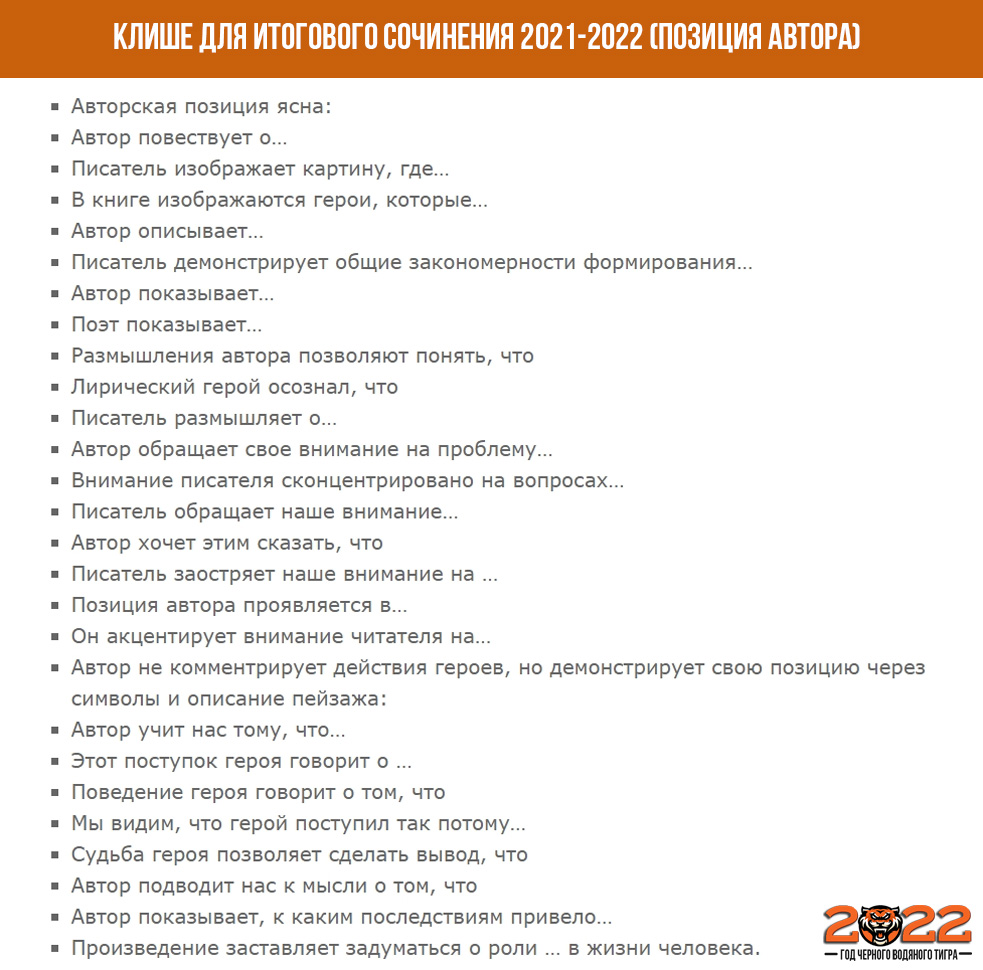

Шаг 5. Для формулировки позиции автора, рекомендуем использовать в сочинении 2022 года такие готовые клише:

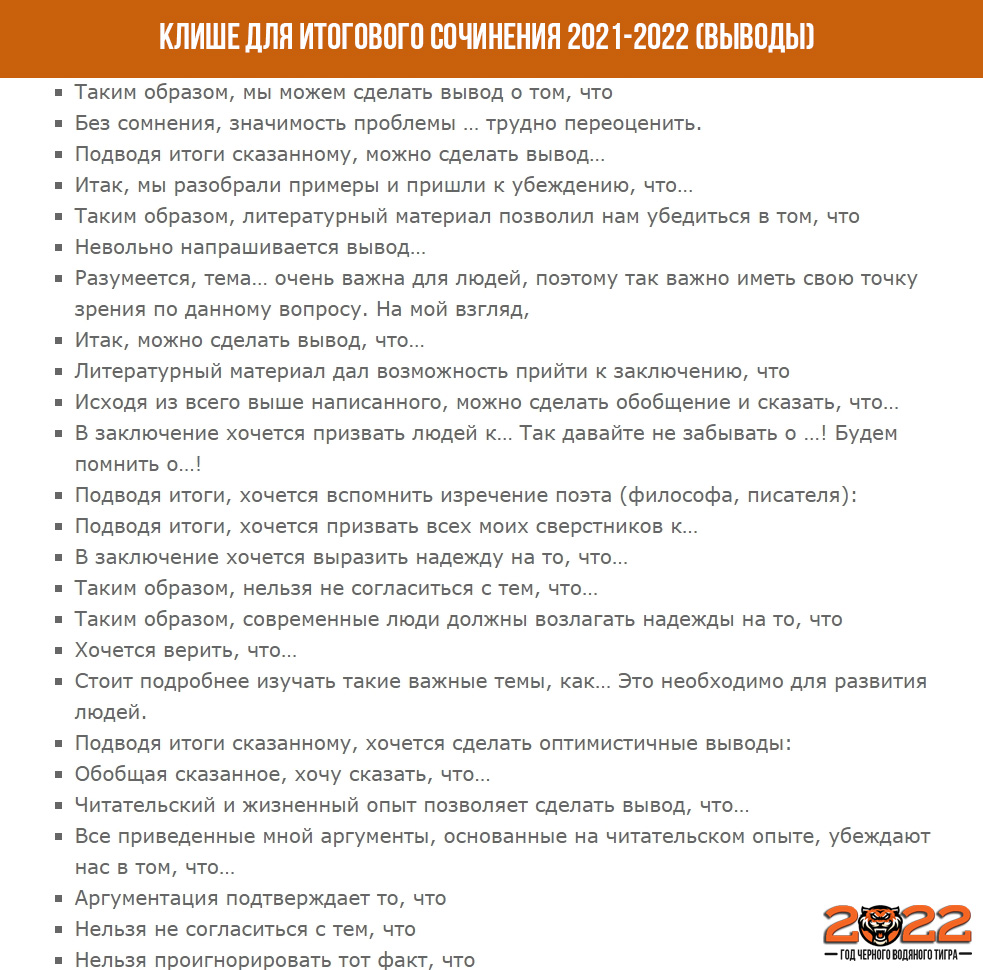

Шаг 6. Заключение. Совет педагогов – старайтесь сделать финальный абзац не просто красивым, а и наполненным глубоким смыслом, опираясь на такие фразы-клише.

Заключение

Надеемся, что теперь вам будет значительно проще написать декабрьское сочинение в 2022 году, а советы педагогов подскажут, как подобрать аргументы к темам и написать красивый и грамотный текст.

Предлагаем также посмотреть видео урок о том, как быстро научиться писать сочинения, ведь дата экзамена приближается стремительно и времени на подготовку осталось очень мало.

Читайте также:

- Изложение ОГЭ в 2022 году

- ЕГЭ по русскому языку в 2022 году

- ФИПИ ОГЭ 2022 года