Уже в эту среду, 1 декабря, ученикам 11-х классов предстоит одно из основных школьных испытаний — итоговое сочинение. Оцениваться работы, как и прежде, будут по системе «зачёт-незачёт». Конечно, это не единственный день, когда можно получить допуск к ЕГЭ: дополнительные даты назначены на 2 февраля и 4 мая. Но, как говорится, зачем откладывать на завтра?

Темы итогового сочинения 2021/22 учебного года

- Преступление и наказание: тема позволят анализировать и оценивать поступки человека с правовой и этической точек зрения. В рассуждениях можно касаться таких проблем, как ответственность за сделанный выбор, последствия преступления для окружающих и самого преступника, возмездие и муки совести.

- Цивилизация и технологии: тематическое направление заостряет внимание выпускника на достижениях и рисках цивилизации, надеждах и страхах, связанных с её плодами.

- Книга обо мне: в сочинении раскрываются читательские, зрительские или музыкальные предпочтения, выпускник делится собственными интерпретациями значимого для него произведения.

- Кому на Руси жить хорошо: поставленный вопрос даёт возможность рассуждать о понятии «гражданин», об общественной справедливости и личной ответственности гражданина, о счастье и долге, о причинах социальных пороков и способах их устранения.

- Дорога в жизни человека: выпускник сможет написать о личном опыте путешествий и путевых впечатлениях других людей, дорожных приключениях литературных героев, фантазийных перемещениях во времени и в пространстве, о теме дороги в произведениях искусства.

Объём, структура, время

Рекомендуемое количество слов — от 350.

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачёт» за невыполнение требования №1 и «незачёт» за работу в целом.

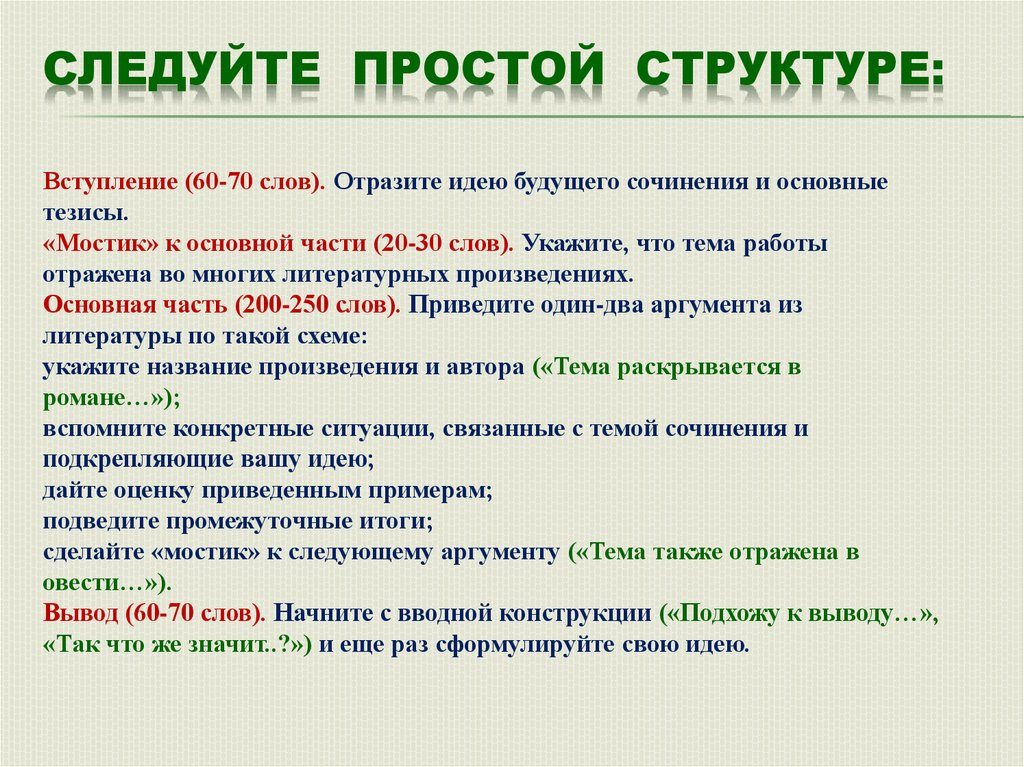

Структура:

- Вступление (50-70 слов). Во вступлении важно обозначить идею всего сочинения, отразить тезисы, которые ученик будет доказывать далее. В этом абзаце можно: 1) прокомментировать цитату или ключевые слова темы; 2) дать ответ на вопрос (в том случае, если тема сформулирована в виде вопроса); 3) дать определение главным понятиям темы; 4) рассуждать о значимости поднятой в теме проблемы.

- Основная часть (200-250 слов)

Тезис 1.

- Включает в себя доказательства, примеры (возможно несколько). Обращайтесь к литературным источникам, не забывайте указывать автора и название произведения.

- Микровывод — обобщение написанного. Важно: микровывод завершает только одну микротему, а не всё сочинение.

- Переход-связка к тезису 2.

Тезис 2.

- Включает в себя доказательства, примеры (возможно несколько).

- Микровывод.

- Переход-связка к выводу.

- Заключение (60-70 слов). В заключении следует сделать вывод, выразить собственное мнение к выдвинутой проблеме.

Время написания сочинения — 3 часа 55 минут.

Как получить зачёт

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по нескольким критериям:

- Соответствие теме.

- Аргументация. Привлечение литературного материала.

- Композиция и логика рассуждения.

- Качество письменной речи.

- Грамотность.

Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить «зачёт» по критериям №1 и №2 (выставление «незачёта» по одному из этих критериев автоматически ведёт к «незачёту» за работу в целом), а также дополнительно «зачёт» по одному из других критериев.

Частые ошибки

По каким критериям ученики допускают больше всего ошибок? На самом деле, ошибки встречаются в каждом критерии, разберём все!

Соответствие теме

Одна из самых распространённых ошибок — непонимание формулировки проблемы / темы сочинения. Важно уметь не уходить от темы, а рассуждать только в рамках данной проблемы.

«Незачёт» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме, в нём нет ответа на вопрос, поставленный в теме, или в сочинении не прослеживается конкретной цели высказывания. Во всех остальных случаях выставляется «зачёт».

Аргументация. Привлечение литературного материала

По этому критерию школьники часто не в полной мере проявляют умение анализировать литературные произведения. Важно не пересказывать сюжет литературного источника, а проанализировать его, дать характеристику действиям героев.

«Незачёт» ставится при условии, если сочинение не содержит аргументации, написано без опоры на литературный материал, или в нём существенно искажено содержание выбранного текста, или литературный материал лишь упоминается в работе (аргументы примерами не подкрепляются). Во всех остальных случаях выставляется «зачёт».

Композиция и логика рассуждения

В этом критерии «страдает» структура работы, ученики часто совершают логические ошибки или неверно выделяют смысловые центры сочинения.

«Незачёт» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачёт».

Качество письменной речи

Наиболее распространёнными речевыми ошибками итоговых сочинений являются:

- речевые штампы и канцеляризмы;

- употребление просторечной лексики;

- нарушение лексической сочетаемости;

- употребление плеоназмов;

- речевые повторы;

- избыточное употребление синонимов.

«Незачёт» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачёт».

Грамотность

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.

«Незачёт» ставится при условии, если на 100 слов в среднем приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных.

Лайфхак: редактируйте!

Чтобы хорошо отредактировать итоговое сочинение, нужно перечитать текст 3 раза.

Первая вычитка — проверка орфографии. Необходимо обращать внимание на безударные гласные, гласные после шипящих, двойные и непроизносимые согласные. Если возникают сомнения в написании какого-либо слова, нужно определить, к какой части речи оно относится, разобрать его по составу и применить соответствующее правило.

Вторая вычитка — проверка пунктуации. Чтобы проверить постановку знаков препинания, нужно определить структуру предложения.

На что обращать внимание при постановке знаков препинания:

- Сложное / простое предложение.

- Однородные члены предложения.

- Обособленные члены предложения.

- Уточняющие члены предложения.

- Обращение, прямая речь.

- Вводные слова.

- Тире между подлежащим и сказуемым.

Совет: если сомневаетесь в постановке знаков препинания, лучше перестроить предложение.

Третья вычитка — итоговая проверка. Проверить текст на лексические, синтаксические, грамматические ошибки, устранить неоправданные повторы. Перечитать начало и конец каждого абзаца, убедиться в том, что между ними плавные, логичные переходы.

Содержание:

- Составление плана сочинение

- Введение

- Основная часть

- К1 — Формулировка проблемы исходного текста (1 балл)

- К2 — Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста (5 баллов)

- К3 — Отражение позиции автора исходного текста (1 балл)

- К4 — Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (1 балл)

- Заключение

- Учебник по написанию и оформлению сочинения

Объем сочинения: от 150 до 250 слов.

Структура сочинения состоит из:

1. Вступление Подводка к проблеме текста (2-3 предложения )

2. Формулировка проблемы ( общественно значимый вопрос, на который отвечает весь текст)( 2-4 предложения) (К1)

3. Связка (1-2 предложения )

4. Комментарий ( как автор раскрывает проблему), 1-й пример + пояснение (К2)

5. Связка (1-2 предложения)

6. Комментарий ( как еще автор раскрывает проблему),, 2-й пример + пояснение (Сколько потребуется пр-ий) 7. Связка (1-2 предложения )

8. Позиция автора, ее формулировка (1-2 предложения) (К3)

9. Собственное отношение к позиции автора (1-2 предложения )

10. Аргументация собственной позиции (К4)

В качестве аргументов могут выступать:

- факты (реальное событие, явление, то, что действительно произошло)

- иллюстрации (наглядно-описательная форма) Можно использовать конкретный пример

- сообщение о событии ( в литературе, в жизни и т.д.) и предположительный пример

- опыт (личный, конкретный, общечеловеческий, исторический, научный эксперимент, исследования и т.д.)

- обращение к традициям, авторитетным мнениям (мнения известных ученых, философов, писателей, общественных деятелей, специалистов – экспертов), цитаты из авторитетных источников.

- обращение к теоретическим знаниям, терминологии (в науке, искусстве, культуре и т.д.) (2-4 предложения)

11. Вывод (заключение)( 2-3 предложения)

Составление плана сочинение

Составить план сочинения означает разбить его на фрагменты (части текста). Каждый такой фрагмент представляет собой микротекст, который может поместиться в один абзац или состоять из нескольких. Главное, что каждый микротекст (он будет соответствовать абзацу в плане) объединен главной идеей.

Сочинение в 2-5 классах должно содержать не менее трёх абзацев (введение, основная часть, заключение).

Эти части структуры сочинения обязательно начинаются с красной строки.

Введение

Введение — это вступление и оно занимает первый абзац (примерно 50 слов). Раскрываем суть понятий. Четко отвечаем на вопрос, обозначенный в теме сочинения.

Во вступлении вы готовите читателя к восприятию написанного вами текста.

Во вступлении можно использовать следующие приёмы:

- небольшое обобщение, в котором демонстрируется актуальность темы сочинения;

- цепь вопросительных предложений, с помощью которых фиксируется внимание читателя на ключевых понятиях и осуществляется плавный переход к основной части сочинения;

- цитата в качестве введения. Цитированный фрагмент должен быть небольшим и иметь прямое отношение к теме сочинения

Основная часть

Основная часть представляет тему, основное содержание сочинения. Основная часть (примерно 200 слов) строится по следующей схеме: тезис – аргумент — мини-вывод. Эта часть сочинения имеет больший объем, чем введение и заключение. Она может быть разделена на более мелкие части (в том числе на относительно полные в размышлениях параграфы). Каждый абзац основной части начинается красной строки.

К1 — Формулировка проблемы исходного текста (1 балл)

Если не получили балл по К1, то 4 критерия К1-К4 не оцениваются экспертами, и вы теряете 8 баллов.

Эффективнее всего использовать метод выделения ключевых слов для определения проблемы. При чтении текста мы должны выделять повторяющиеся слова, фразы, в которых заключена главная мысль или которые содержат выводы. Чаще всего ключевые слова и фразы сконцентрированы на границах текста, т.к. обычно основную информацию автор фиксирует в начале и конце текста. Обратите внимание! ключевые слова, которые чаще всего встречаются в тексте, обязательно должны встречаться и в формулировке вашей проблемы!

Основные способы формулировки проблемы:

В виде риторического вопроса:

- Риторический вопрос. Именно над этой (сложной, интересной) проблемой размышляет (об этой проблеме рассуждает) автор текста.

Проблема + существительное (чего?):

- Автор текста ставит проблему (чего?) ……… В тексте (статье, произведении) писателя поднимается проблема (чего?)…………… Текст заставил меня задуматься над проблемой ………

К2 — Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста (5 баллов)

Внимание: это самый сложный критерий, по данным ФИПИ. Чтобы получить максимальные 5 баллов, необходимо:

- прокомментировать проблему с опорой на исходный текст (недостаточно просто написать об актуальности и важности проблемы);

- привести не менее 2 примеров из текста, важных для понимания проблемы.

- дать пояснение к 2 приведённым примерам и выявить смысловую связь между ними.

Приемы оформления примеров:

- Цитирование.

- Указание на номера предложений.

Нельзя: пересказывать текст, использовать текст рецензии из задания 26. Комментарий — это один цельный абзац!

Шаблоны, которые можно использовать:

- Какова роль Х в жизни человека

- Каково влияние Х на жизнь человекаобщества

- Почему так важен Х в жизниистории

- Каково отношение человекалюдей к Х.

К3 — Отражение позиции автора исходного текста (1 балл)

Позиция автора — это его решение проблемы, его ответ на поставленный в тексте риторический вопрос.

Чтобы получить балл по К3, необходимо следовать следующему алгоритму:

1) Переводим проблему в форму вопроса.

2) Ищем ответ на вопрос (чаще в заключении текста).

3) Используем КЛИШЕ:

- Позиция автора предельно ясна: он считает, что…

- Автор считает, что… —

- Писатель приходит к выводу, что…

К4 — Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (1 балл)

Для выполнения этого критерия нужно выразить своё отношение к позиции автора текста по проблеме (согласившись или не согласившись с автором) и обосновать его. Важно выразить собственное мнение по проблеме, ответив на вопрос проблемы. Ваше мнение всегда должно на чем-то основываться, вы должны доказать, почему вы думаете так, а не иначе. То есть в этом же абзаце необходимо привести аргумент буквально на пару предложений.

Варианты аргументации:

- собственные размышления

- пример из жизни, кино, литературы и т.д

Заключение

Заключение является последней частью сочинения. Заключение – последний абзац сочинения, неразрывно связанный со вступлением, подводящий итог всему рассуждению (примерно 50 слов). Заключительная фраза, подводящая итог размышлений по теме. Вывод — это краткое изложение сказанного, выводы сделаны, обобщения и подчеркнуты основные мысли работы.

При составлении плана необходимо учитывать не только тематику темы, но и её главную идею. Необходимо стремиться к тому, чтобы основная идея текста была отражена в формулировках пунктов плана.

Учебник по написанию и оформлению сочинения

- Как написать сочинение

- Как написать сочинение по ЕГЭ

- Как написать сочинение по русскому языку

- Как написать сочинение по истории

- Как написать сочинение по обществознанию

- Как написать сочинение рассуждение

- Как написать сочинение по картине

- Как написать комментарий к проблеме сочинения

- Критерии оценивания сочинения

Итоговое сочинение для учеников 11 класса является допуском к ЕГЭ. Оценка представляет собой зачёт либо незачёт. Однако некоторые ВУЗы при поступлении проверяют сочинение по своим критериям, и по результатам проверки добавляют абитуриенту дополнительные баллы (до 10). Его пишут каждый год в первую среду декабря.

Также назначаются резервные даты для пересдачи — на случай пропуска экзамена по уважительной причине, или исправления незачёта. На написание сочинения выделяется 3 часа 55 минут. За это время ученик должен показать свои знания русского языка и литературы, написав правильный, грамотный текст по заданной теме. Темы заранее не известны, поэтому подготовка заключается в изучении плана написания итогового сочинения.

Содержание:

- Как правильно написать итоговое сочинение

- Структура итогового сочинения

- Вступление

- Основная часть

- Заключение

Как правильно написать итоговое сочинение

Написание итогового сочинения по литературе в 11 классе нацелено на проверку знаний произведений, понимания их сути, умения аргументировать свою точку зрения. Также оцениваются знания по русскому языку: грамотность, стилистику. Структура сочинения по литературе для 10 класса аналогична итоговому.

Темы подбираются таким образом, чтобы в них скрывалась одна или несколько проблем. Под проблемой здесь понимаются какие-либо противоречия, «вечные» вопросы, или неоднозначные события. Ученик должен правильно выделить из темы этот вопрос, и при написании итогового сочинения выразить своё мнение по нему.

Но одних своих мыслей будет недостаточно. По плану написания сочинения, для подтверждения своей позиции необходимо привести два-три литературных аргумента. Ограничений по литературе для аргументации практически нет: допускается использование художественной, научной, публицистической, биографической или иной литературы для подтверждения своей точки зрения. Принимаются работы и отечественных, и зарубежных авторов.

Когда ученику выдаётся тема сочинения, он должен первым делом понять, какая проблема может быть с этой темой связана. Затем ему нужно вспомнить, в каких произведениях поднимался такой вопрос. По выделенной проблеме формулируются один или несколько тезисов, каждый из которых и доказывается литературным аргументом. При этом нужно не только указать автора и название произведения, но и кратко расписать, как именно оно соотносится с тезисом: какие именно герои и в каких обстоятельствах столкнулись с заданной проблемой, как переживали это, и как в итоге смогли её решить.

Лучше всего для аргументации при написании итогового сочинения подходят классические литературные произведения, изучаемые в школьной программе. Именно в классике каждое произведение поднимает сразу несколько фундаментальных вопросов и проблем, по которым и даются темы сочинений. А ещё классические произведения хороши тем, что можно смотреть на них под разным углом. В них почти всегда найдётся такой герой, на которого можно сослаться в подтверждение своего мнения.

При этом необязательно, чтобы пример был из основной линии сюжета. Если запомнился какой-то эпизодический отрывок, который относится к теме сочинения, он подойдёт в качестве аргумента. Опять же, произведения школьной программы богаты второстепенными сюжетными линиями, поэтому из них можно найти примеры для любого сочинения.

Для подготовки к написанию сочинения нужно уделить много времени прочтению книг. При чтении стоит вооружиться бумагой и ручкой, и прямо в процессе выписывать примеры по той или иной теме. Нужно формулировать их так, как они должны выглядеть в итоговом сочинении.

Также при проверке сочинения оцениваются знания учащегося по русскому языку. Будет учитываться всё: от орфографии до знаков пунктуации, от правильного склонения до использования деепричастных оборотов, от понимания значений используемых слов до изложения общеизвестных фактов. Ученик должен уметь не только чётко сформулировать свои мысли, но и корректно изложить их на бумаге. Следует избегать грамматических, лексических, речевых и логических ошибок.

Для повышения грамотности будет полезно чтение любых материалов: от глубоких литературных произведений до заметок в газетах и журналах (если это, конечно, не «желтая пресса»). Также можно найти в интернете различные тесты по русскому языку, и отрабатывать по ним свои ошибки.

Структура итогового сочинения

Сочинение должно иметь чёткую структуру. План написания включает три блока: вступление, основную часть и заключение. При этом объём введения и заключения должен быть небольшим, примерно 70% текста займёт основная часть. Каждый блок строится по определённым правилам, с использованием установленных клише. Рекомендуется перед началом написания работы составить краткий план, расписав основные тезисы, аргументы и выводы. Опираясь на них, будет проще сформулировать свою позицию, и на её основании построить вступление и заключение.

Также план поможет определить примерный объём каждого логического блока итогового сочинения. Хорошо рассказано о структуре сочинения в этом видео:

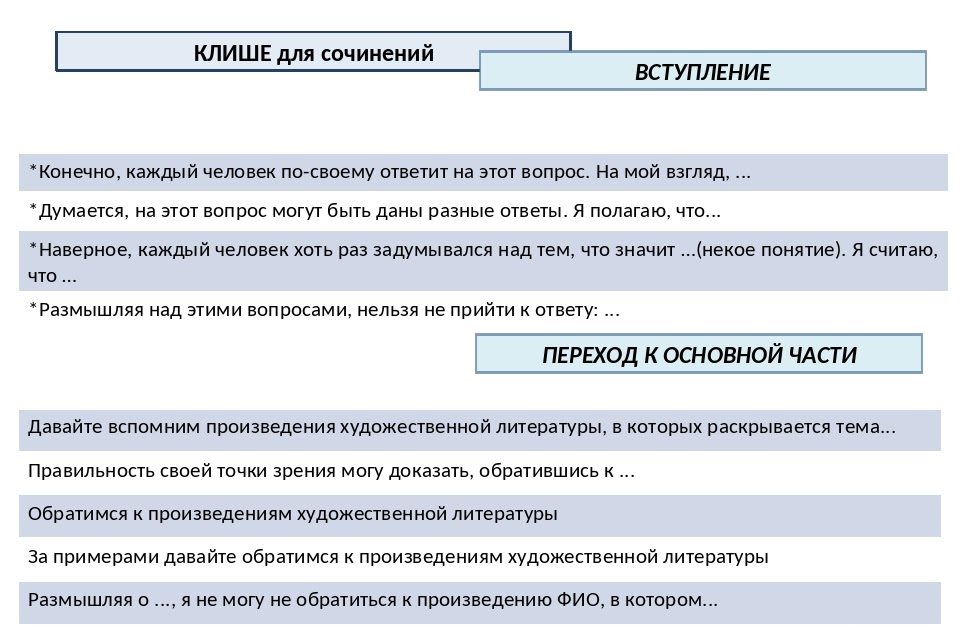

Вступление

Вступление должно состоять из трёх-четырёх предложений:

- Сформулировать проблему или вопрос, относящийся к теме сочинения. Естественно, если их несколько, нужно выбрать и «озвучить» один, который будет рассмотрен в сочинении.

- Указать на многогранность проблемы. При написании используются такие клише: «Однозначно ответить на этот вопрос нельзя», «Каждый человек относится к этой проблеме по-разному», и так далее.

- Выполнить переход к основной части, также с помощью клише: «Попробую ответить, как считаю я», «Я напишу своё мнение об этой проблеме», или других.

Над формулировкой введения можно подумать заранее, так как оно стандартно и не зависит от конкретной темы.

Основная часть

В основной части итогового сочинения необходимо выразить свои мысли, рассуждения по теме, сформулировать отношение к проблеме, а также привести два-три аргумента из литературы, подтверждающих позицию. Для начала этого блока используются фразы-клише: «Рассуждая о проблеме, я пришёл к выводу, что …», «Отвечая на вопрос о …, я могу сказать, что …» и аналогичные. Затем в нескольких предложениях расписать свою точку зрения. Можно указать на актуальность проблемы: «Этот вопрос особенно актуален сейчас, так как …», или «Данная проблема будет актуальна всегда, ведь …».

Для следующих логических блоков структура строится следующим образом:

- Выделяется один из тезисов проблемы.

- Приводится доказательство с литературным примером.

- Формулируется краткий вывод по данному тезису.

В качестве тезиса берётся утверждение, касающееся одной из граней проблемы. То есть все они относятся к одной и той же теме. Тезисы в итоговом сочинении не должны противоречить друг другу. Также можно выделить всего один тезис, и для его подтверждения привести несколько аргументов в соответствии с планом.

Оформляется эта часть следующим образом: сначала кратко записывается тезис. Для перехода к аргументам можно использовать такие речевые конструкции: «Вспоминается произведение (автор, название), в котором ставится этот вопрос», «Например, (автор) в своём рассказе (название) рассуждал на эту тему». Далее следует подробнее описать, в каком ключе фигурирует в произведении указанная проблема, кто из героев в каких обстоятельствах сталкивается с ней, и как выходит из ситуации. Дополнительно можно привести цитату из произведения, если она подходит к обозначенной точке зрения. Логичным окончанием аргумента станет вывод о том, как именно он подкрепляет позицию ученика.

Следующие тезисы оформляются так же. Для переходов между ними использования особых речевых конструкций не требуется. Главное, чтобы смена тезисов при написании работы не была слишком резкой, для этого можно добавить дополнительное вводное предложение. Текст должен читаться легко и естественно, не выглядеть рваным и путаным.

Приводить больше трёх примеров нет смысла, так как, согласно плану, их будет достаточно для максимальной оценки по соответствующему пункту. Поэтому, основную часть можно закончить и переходить к заключению.

Заключение

Заключительную часть начинать следует с таких фраз: «Подводя итоги написанного, можно прийти к выводу, что …», «Таким образом, из изложенного выше следует вывод: …». В последнем предложении заключения можно использовать призыв к чему-либо: «Помните об уважении к …», «Давайте будем …». Другой вариант завершения — выразить надежду: «Я надеюсь, что в будущем …», «Хочется верить, что …». Также уместна будет ёмкая цитата по теме сочинения. Но использовать её нужно осторожно, только будучи уверенным, что она не противоречит основной мысли сочинения.

Объем сочинения

Рекомендуемый объем итогового сочинения — 350 слов. Конечно, это не строгое ограничение, но не нужно делать его слишком большим или очень маленьким. Допускается отклониться от этой цифры до 50 слов в ту или иную сторону. Сочинение объёмом менее 250 слов сразу будет означать «незачёт». Максимальный объём не регламентируется, но не стоит забывать о временных рамках для написания сочинения. Поэтому нужно рассчитывать свои силы, чтобы уложиться в отведённое время, что будет сложно при объёме 500 слов или более. При этом, в указанное количество включаются и служебные части речи: предлоги, союзы и частицы.

Весь объём сочинения делится следующим образом: примерно 10-15% отводится на вступление, 70-75% — на основную часть, и 15-20% — на заключение. Внутри основной части желательно сделать примерно одинаковым объём обоих блоков аргументов (вместе с пояснениями и микровыводами).

Распространенные ошибки при написании

Итоговые сочинения старшеклассники пишут уже в течении нескольких лет. За это время по результатам проверки сформировался список наиболее частых ошибок при его написании. На них сразу обращают внимание проверяющие.

- Неправильное понимание темы или проблемы. Если ученик ошибочно определил тему, и написал сочинение совсем о другом — он рискует сразу получить «незачёт». Это один из ключевых навыков, которые проверяет итоговое сочинение.

- Отсутствие логики в повествовании. Сочинение должно быть логичным, а тезисы — раскрываться последовательно. Не нужно в тексте перескакивать с одной мысли на другую.

- Неверная формулировка основной мысли и тезисов. Например, в первом предложении основной части обозначена одна ключевая фраза, а приведённые аргументы не имеют к ней отношения.

- Фактические ошибки при использовании литературных примеров. Искажение названия произведения, имён героев, сюжета. Проверяющие могут не знать некоторых современных книг, но классические произведения из школьной программы помнят наверняка.

- Противоречащие друг другу вступление и заключение. Они должны выражать одну и ту же мысль. Для проверки следует прочитать их друг за другом, пропустив основную часть. Это позволит заметить и исправить все нестыковки и шероховатости.

- Несогласованные друг с другом блоки сочинения. Через всё итоговое сочинение должна нитью идти одна мысль. Каждый из блоков раскрывает её с той или иной стороны, но должен оставаться в основном ключе и не противоречить ему.

- Непонимание значений слов. Не стоит использовать слова, значения которых вызывают сомнения. Лучше подобрать синоним, или перефразировать предложение.

- Использование эмоционально окрашенных, просторечных, жаргонных или слов-паразитов. Стиль написания итогового сочинения близок к официально-деловому, поэтому такие слова недопустимы. Бывают исключения: например, если слово используется в цитате. Но злоупотреблять ими точно не стоит.

- Тавтология, плеоназмы, неправильный порядок слов в предложении. «Речевой мусор» в виде повторения однокоренных или нагромождения лишних слов, а также неправильно выстроенные продолжения ухудшают восприятие сочинения. Они могут помешать проверяющему правильно понять основную мысль, и негативно повлиять на оценку.

Написать итоговое сочинение по готовому плану несложно. Самое важное при подготовке к написанию — запастись литературными примерами на все случаи. Текст должен быть грамотным и легко читающимся. Для этого рекомендуется несколько раз переписать его на черновиках, перечитывая и исправляя найденные ошибки. Не стоит делать итоговое сочинение слишком большим. Умение сжато излагать свои мысли пригодится и в других сферах жизни.

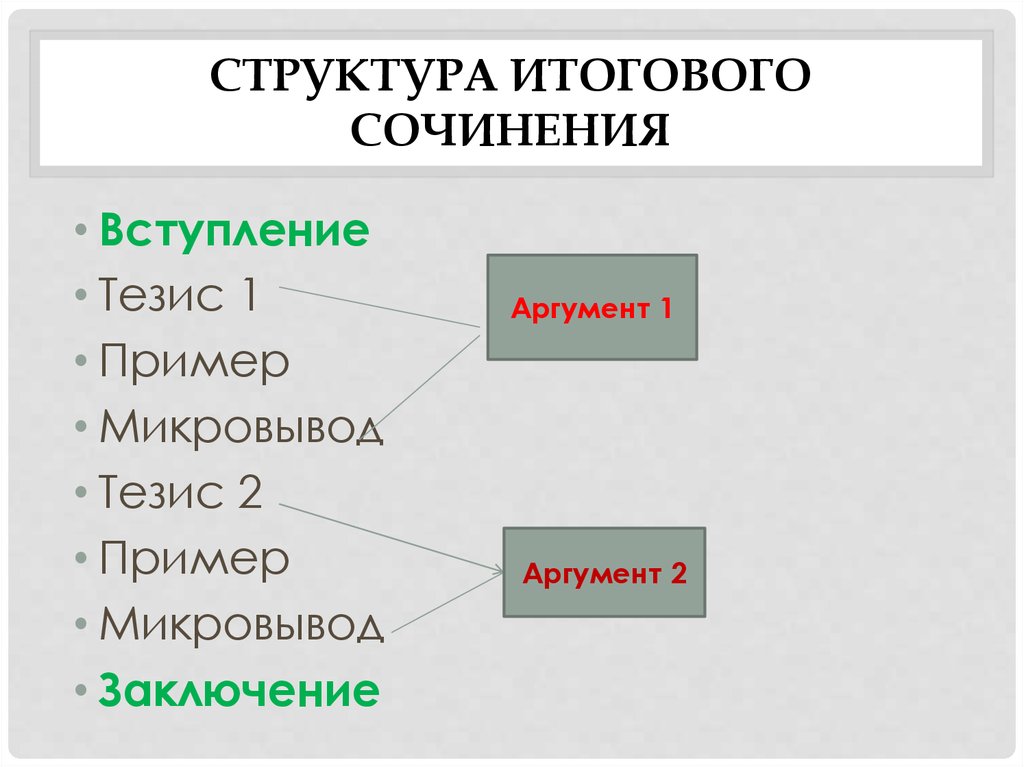

Общая структура итогового сочинения

I. Вступление (60-70 слов). Отразите идею будущего сочинения и основные тезисы.

II. Основная часть (включающая несколько подпунктов) — 200- 250 слов.

Тeзис 1 (20-30 слов)

- Дoкaзaтeльствa, пpимepы (oдин или нeскoлькo)

- Микpoвывoд (oбoбщeниe нaписaннoгo)

- Лoгичeский пepeхoд к нoвoй мысли

Тeзис 2

- Дoкaзaтeльствa, пpимepы

- Микpoвывoд

- Лoгичeский пepeхoд к нoвoй мысли

III. Заключение (60-70 слов)

А теперь рассмотрим подробный план и структуру итогового сочинения

I. Вступление раскрывает основную мысль, вводит в круг рассматриваемых проблем.

Вступление состоит из 3 элементов:

- объяснение ключевых слов темы или цитаты;

- общие рассуждения о значимости предложенных для объяснения понятий в жизни

человека; - ответ-тезис на главный вопрос темы.

Все эти элементы последовательно располагаются друг за другом.

Темы, предложенные для итогового сочинения, можно разделить на 3 типа:

- тема-вопрос — задаём главный вопрос темы, на который будем отвечать в основной части. Будьте осторожны в формулировке вопроса: не уходите от темы. В этом случае можно использовать клише: «можно ли утверждать, что… », «почему можно говорить, что это высказывание справедливо», «действительно ли… » и т. д.,

- тема-утверждение (в т.ч. цитата) — требуется обосновать уже имеющееся утверждение,

- тема — назывное предложение (ключевые слова). Нужно сформулировать свое суждение о каждом из них, дать ответы на поставленные вопросы.

II. Основная часть раскрывает идею сочинения и связанные с ней вопросы, представляет систему доказательств выдвинутых положений.

Основная часть = Тезис + Аргумент(ы)

Тезис — это основная мысль сочинения, которую нужно аргументировано доказывать. Формулировка тезиса зависит от темы сочинения.

Помни!

- По oбъeму oснoвнaя чaсть дoлжнa быть бoльшe, чeм вступлeниe и зaключeниe, вмeстe взятыe.

- Тeзис, пoдкpeплeнный apгумeнтoм, мoжeт быть всeгo oдин.

- Оптимaльнoe кoличeствo литературных аргументов – 2.

- Кaждoму тeзису – свoй apгумeнт!

- Связка — это переход от одной мысли к другой. Нужно плавно переходить от тезиса к аргументации.

Аргумент нужно:

- привести из литературных источников.

- выделить в отдельный абзац.

- в конце каждого аргумента написать микровывод.

- к одному тезису привести один литературный аргумент, но лучше, чтобы аргументов было два.

- если тезисов несколько, то к каждому из них приводится свой аргумент!

Аргумент состоит из 3 элементов:

- Обращение к литературному произведению — называем автора и произведение, его жанр (если знаем; если не знаем, то так и пишем — произведение», чтобы избежать фактических ошибок).

- Его интерпретацию — здесь мы обращаемся к сюжету произведения или конкретному эпизоду, характеризуем героя(-ев). Желательно несколько раз упомянуть автора, используя речевые клише типа «автор повествует», «автор описывает», «писатель рассуждает», «поэт показывает», «автор считает» и т. п. Почему нельзя просто написать: «герой пошёл туда-то, сделал то-то» ? А потому что это будет уже не анализ, а простой пересказ.

- Микровывод (он завершает только одну из микротем, а не всё сочинение в целом; нужен для логичности и связности текста): в этой части мы, как правило, формулируем основную мысль всего упомянутого произведения или авторскую позицию по конкретной проблеме. Используем клише типа «писатель приходит к выводу… » и т. п.

III. Заключение подводит итоги, содержит конечные выводы и оценки.

4 способа закончить сочинение:

- Вывод. Принято завершать сочинение выводом из всего вышесказанного, но нельзя повторять те микровыводы, которые уже делались в сочинении после аргументов.

- Заключение-призыв. Не используй пафосные лозунги «Берегите нашу Землю!» . Лучше не использовать глаголы 2 -го лица: «берегите», «уважайте», «помните» . Ограничьтесь формами «нужно», «важно», «давайте» и т. д. .

- Заключение — выражение надежды, позволяет избежать дублирования мысли, этических и логических ошибок. Выражать надежду нужно на что-нибудь позитивное.

- Цитата, подходящая по смыслу и высказана уместно. Рекомендуем заранее подготовить цитаты по всем тематическим направлениям, чтобы соответствовало главной мысли сочинения.

Помни: смысл цитаты обязательно должен соответствовать главной мысли сочинения.

Что вас ждёт в документе ниже:

- какое должно быть вступление,

- из чего состоит основная часть сочинения,

- как сформулировать тезисы и аргументы,

- как правильно сделать связку между абзацами,

- как правильно написать заключение в итоговом сочинении,

- как добиться уникальности сочинения.

Обращаем ваше внимание, что у ВУЗов (при поступлении) очень часто используются собственные критерии проверки, имейте это в виду (и они существенно отличаются от проверки школьного уровня).

Скачать в формате PDF: Скачать

Смотреть документ онлайн в PDF

Представленная здесь структура сочинения актуальная для любого года и не зависит от темы и направления итогового сочинения. Поэтому вы можете смело использовать этот материал при подготовке в любом году.

Структуру сочинения условно можно разделить на два вида:

- Композиционная.

- Логическая.

Композиционная структура

- Вступление

- Основная часть

- Заключение

Логическая структура

Зачин. Подготовка к восприятию основных мыслей работы

Тезис 1

Доказательства, примеры

Микровывод

Тезис 2

Доказательства, примеры

Микровывод

Тезис 3

Доказательства, примеры

Микровывод

(…)

Вывод. Обобщение по всей теме

Скачать в формате PDF: Скачать

Смотреть документ онлайн в PDF

Вам будет интересно:

Как самостоятельно проверить итоговое сочинение на ошибки и критерии

* Олимпиады и конкурсы

* Готовые контрольные работы

* Работы СтатГрад

* Официальные ВПР

Поделиться:

Обновлено

Умение грамотно и доходчиво доносить свои мысли в формате сочинения проверяется у выпускников 11 класса два раза: сначала в декабре школьники пишут допуск ко всем экзаменам, затем в июне на ЕГЭ по русскому языку выполняют задание № 27. В чем разница между этими двумя сочинениями? Каким критериям должны соответствовать тексты? Есть ли разница в структуре и содержании итогового сочинения и экзаменационной работы на ЕГЭ по русскому? На многочисленные вопросы учеников ответила Валерия Геннадьевна Оксиенко, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Коалиция», призер заключительного этапа ВсОШ по русскому, эксперт ОГЭ и ЕГЭ. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Читайте также:

Как писать итоговое сочинение

Ежегодное итоговое сочинение – это творческая работа по литературе, которую выпускники школы пишут в первую среду декабря. Она оценивается по системе «зачет/незачет». Положительный результат дает допуск к экзаменам по всем предметам ЕГЭ.

На работу отводится 3 часа 55 минут. Ограничений по максимальному объему для итогового сочинения нет, но лимитирован минимум: текст не должен быть меньше 250 слов. Если ученик не дотянет до нижнего порога, то получит за всю работу 0 – то есть незачет.

Композиция итогового сочинения (согласно требованиям ФИПИ):

- Вступление (2-3 предложения).

- Комментарий вступления (4–6 предложений).

- Аргумент из литературы № 1 (100 слов/6–8 предложений).

- Аргумент из литературы № 2 (100 слов/6–8 предложений).

- Заключение (75 слов/3–5 предложений).

Критерии оценивания итогового сочинения

Всего их пять, первые два критерия – главные. При несоответствии работы этим двум обязательным пунктам ставится «незачет», ученика отправляют на пересдачу.

1. Соответствие теме направления.

Писать необходимо строго по теме и не уходить в своих рассуждениях в сторону. Аргументы приводятся в подтверждение той цитаты или формулировки вопроса, которую вы выбрали.

Из документов ФИПИ (методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению и для проверяющих работы):

«Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия».

Читайте также:

2. Аргументация с привлечением литературного материала.

Смысл литературного сочинения состоит в том, чтобы подтверждать свои высказывания, используя как примеры сюжеты прочитанных книг, поступки их героев. Ни в коем случае нельзя искажать образы персонажей, додумывать их личные качества и поступки, которых не было в произведении, иначе можно получить «незачет» по итоговому сочинению.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен строить рассуждение по теме, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала».

3. Композиция и логика рассуждения.

Критерий подразумевает соблюдение смыслового деления на абзацы, логическую последовательность изложения мысли, а также конструктивное доказательство своего мнения.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами».

4. Качество письменной речи.

В итоговом сочинении нужно использовать разнообразные, но нормативные, то есть грамматически, синтаксически и лексически правильно выстроенные, речевые конструкции.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых штампов».

Читайте также:

5. Грамотность

«Незачет» ставится, если в тексте итогового сочинения ученик допустил более 5 ошибок на каждые 100 слов.

При проверке подсчитывается не общее количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок, есть поблажки:

- две негрубые ошибки (написание фамилий авторов или героев произведений; заглавные/строчные буквы; дефисное/раздельное написание в словах, противоречащее школьным правилам) учитываются как одна;

- первые три однотипные ошибки (на одно правило, если написание слова зависит от его грамматической формы – например, окончания предложного падежа места – или от фонетических особенностей – к примеру, о/ё после шипящих) засчитываются как одна, следующие – уже по отдельности;

- две и больше ошибок в непроверяемых правилами (словарных) словах считаются одной.

Понятие однотипности не касается пунктуационных ошибок.

Из документов ФИПИ:

«Речевые ошибки в данном критерии не учитываются».

Зачет в целом за все итоговое сочинение ставится, если по двум первым обязательным критериям и хотя бы одному из трех остальных результат положительный.

Направления и темы итогового сочинения

Каждый год в конце августа или начале сентября утверждаются пять новых направлений. Они открыты и публикуются на сайте ФИПИ с разъяснениями, о чем писать по темам, которые будут предложены в рамках каждого из направлений. Список конкретных тем закрытый, его разрабатывает Рособрнадзор. Ученики получают их во время экзамена. Участник итогового сочинения может сделать выбор из пяти вариантов.

Тема может выглядеть по-разному:

- как высказывание, с которым надо согласиться или опровергнуть его;

- как вопрос, на который нужно ответить.

Примеры тем из «Методических рекомендаций для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) в 2019–2020 уч. г.»

Читайте также:

Несколько примеров тем в рамках направлений на итоговом сочинении 2020–2021 уч. года (в одном из регионов):

- Направление 1: «Забвению не подлежит»

Тема: «Согласны ли Вы с утверждением А. И. Герцена: «Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное»?

- Направление 2: «Я и другие».

Тема: «Что мешает доверию между людьми?»

- Направление 3: «Время перемен».

Тема: «Кому в литературе удалось, с Вашей точки зрения, наиболее ярко отразить эпоху перемен?»

- Направление 4: «Разговор с собой».

Тема: «Почему люди обманывают себя?»

- Направление 5: «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Тема: «Какие черты ваших сверстников Вы считаете типичными?»

В чем заключается разница между направлением и темой?

| Критерии сравнения | Направления | Темы |

|---|---|---|

| Когда становятся известны? | В начале учебного года | Во время экзамена |

| Вариативность | Общие для всех регионов | Разные комплекты для каждого часового пояса |

Тематические направления текущего учебного года с разъяснениями, о чем нужно писать в итоговых сочинениях, выкладываются на сайте ФИПИ.

Алгоритм написания итогового сочинения с соблюдением требований ФИПИ

- Читаем пять предложенных тем и выбираем одну из них, подчеркиваем ключевые слова.

- Сразу продумываем свою позицию и два примера из литературных произведений, которые раскрывают ключевые слова темы и аргументируют ваше мнение.

- Если вы выбрали не вопрос, а цитату, то можете переделать ее в вопрос, на который будет удобно отвечать (так мы пишем вступление).

- Объясняем ключевые понятия (так мы подводим вступление к раскрытию темы) и формулируем ответ на поставленный вопрос (свое мнение).

- Подбираем аргументы к своему мнению и пишем к каждому аргументу выводы.

- Пишем общий вывод по теме на основе всего вышеизложенного.

- Проверяем написанное сочинение на ошибки:

- орфографию (ошибки в написании слов);

- пунктуацию (знаки препинания);

- фактические ошибки (имена, даты, названия, сюжеты);

- лексические повторы (речь);

- остальные речевые ошибки;

- грамматические ошибки;

- Переписываем сочинение на чистовик.

Читайте также:

Структура итогового сочинения

- Вступление и раскрытие темы направления.

Раскладываем тему на ключевые слова, проблему и проблемный вопрос (чтобы лучше ее понять).

Например:

- Тема: «Может ли жестокий человек ранить другого?»

- Ключевые слова темы: «жестокий», «ранить другого».

- Проблема: проявление жестокости по отношению к другим людям.

Вступление может быть разным в зависимости от направления и темы:

- В виде вопроса:

«Может ли жестокий человек ранить другого? Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд…»

- В виде утверждения:

«Жестокий человек – враг народа», – утверждает <Ф. И. О.>. Трудно не согласиться с этим высказыванием. Действительно…»

- По ключевым словам темы:

«Наверное, каждый человек хотя бы раз задумывался о том, что такое жестокость и что значит быть жестоким. На мой взгляд…»

- Аргументация с привлечением литературного материала.

Аргументы – это доказательства вашей позиции и объяснение вашего тезиса, соответствующего направлению. Примеры из литературы – это иллюстрации вашего аргумента.

Любой пример из любой литературы должен сопровождаться вашими рассуждениями, которые подчеркнут связь приведенного примера с рассматриваемой темой.

Литературный материал – это не только произведения всех художественных жанров мировой и отечественной литературы, но и публицистика, мемуары, дневники, фольклор (кроме малых жанров: поговорок и пословиц, прибауток, считалок, потешек и т. д.). Согласно рекомендациям ФИПИ, при аргументации достаточно опираться на один текст.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРГУМЕНТ = ТЕЗИС + ПРИМЕР ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ + МИКРОВЫВОД.

- Тезис.

Тезис – это четкая фраза, передающая вашу позицию относительно вопроса или цитаты, которую вы будете подкреплять аргументом. Если нет четкого тезиса, то логическая связь с аргументами будет нарушена.

Пример тезиса:

- «Многие литературные примеры свидетельствуют о том, что жестокий человек не только несчастен сам по себе, но и делает несчастными других».

Читайте также:

- Логический переход.

Логический переход – это словесная подводка к литературной аргументации.

В примерах в пунктах 3 и 4 тезис и логический переход к аргументам из литературы совмещены в одном предложении.

Пример подводки:

- «Множество поэтов и писателей затрагивали похожую проблему в своих произведениях».

- Пример из литературы по теме – это иллюстрация в виде конкретного эпизода из произведения.

Здесь вы демонстрируете проверяющему, что действительно читали произведение, знаете эпизоды из произведения и можете их приводить в пример по назначению.

В примере из литературы желательно назвать Ф. И. О. автора и имена героев, а также постараться описать конкретный эпизод, а не пересказать всю книгу/рассказ целиком и в общих словах.

Пример из литературы – это не аргумент, он – иллюстрация к аргументу!

Что из произведения можно привести в пример в каждом направлении и теме:

- конкретную ситуацию;

- конфликт между героями;

- взгляды героя;

- характер героя и его поступки.

Клише к эпизодам:

- «Автор повествует о…»;

- «Автор описывает…»;

- «Писатель обращает наше внимание на…»;

- «Писатель осуждает/ставит в пример/заостряет наше внимание/размышляет…»

- Микровывод.

Микровывод к примеру – это ваш личный вывод по приведенному эпизоду. Он демонстрирует проверяющему, насколько хорошо вы поняли прочитанное произведение и сумели его грамотно встроить в контекст сочинения. В выводе мы пишем, почему именно этот эпизод подходит к теме, и доказывает тезис.

Клише к микровыводу:

- «Писатель считает, что…»;

- «Автор хочет донести до нас мысль о том, что…»;

- «Писатель подводит нас к мысли…»

Читайте также:

Пример полного аргумента итогового сочинения из литературы (с тезисом, примером и микровыводом):

- Часто жестокий человек не осознает границ допустимого, когда идет к своей цели, что может ранить окружающих. Примеры этого мы можем найти во многих произведениях художественной литературы, в частности в романе Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Главный герой – Егор Полушкин – пал жертвой браконьеров, которые перестреляли на Черном озере белых лебедей. Браконьеры не хотели смерти Егора, но, ослепленные жадностью и жестокостью, не соизмерили силы и избили его до смерти. Таким трагичным финалом автор хочет донести до нас мысль о том, что жестокость всегда слепа и может привести к непоправимым последствиям.

- Общий вывод

В конце сочинения мы пишем заключительный абзац – вывод. Он делается, исходя из всего, что вы изложили по теме. Не забудьте использовать вводные слова, так как они будут связкой.

Важно: вывод – это перефразированное вступление, поэтому в общем выводе нужно еще раз выразить свое отношение к проблеме, чтобы закольцевать композицию всего сочинения и темы.

Пример итогового сочинения

Тема: Герой романа «Отцы и дети» утверждал: «Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник». Хороший или плохой работник человек?

«Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник», – утверждал Евгений Базаров из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». С одной стороны, герой был прав: человек действительно оказывает значительное влияние на окружающий его мир, преобразует действительность и подчиняет себе стихии. С другой – хорошо ли это? На мой взгляд, в стремлении усовершенствовать природу человек порой заходит слишком далеко, что приводит к плачевным последствиям.

Подобную позицию разделяют многие русские классики, поднимая вопрос влияния человека на природу в своих произведениях. Так, еще в первой половине XX века М. А. Булгаков создает повесть «Собачье сердце», в которой главный герой – профессор Преображенский – пытается превратить собаку в человека. Наконец, операция проходит успешно, но так кажется только вначале: Шариков связывается не с теми людьми, начинает вести себя неподобающим образом и грубит своему создателю. Все это вынуждает профессора провести обратную операцию: эксперимент по преобразованию творения природы оказался неудачным. М. А. Булгаков будто предупреждает человечество: природа все равно сильнее, и мы не в состоянии взять над ней верх.

Еще более мрачные картины представляют нам авторы книг о будущем. В романе Е. И. Замятина «Мы» прогрессивное и достигшее высшего счастья человечество отгородилось от природы стеной в буквальном и переносном смысле: город-государство окружает купол «Зеленой стены», за которым бушует дикий лес, а сами люди взяли под контроль все, что есть в них живого, в том числе эмоции. Хотя главный герой романа и рассказчик Д-503 – сознательный гражданин, разделяющий идеи своего государства, читая его записи, мы не можем отделаться от ужаса: в мире без эмоций и связи с природой не хочется жить. Так автор доносит до нас мысль: человек не должен заходить слишком далеко в своей борьбе с природой, потому что тогда он перестанет быть человеком.

Подводя итог, хочу сказать, что человек может быть работником в мастерской природы, но он должен относиться к тому, что его окружает, с уважением. А это значит – ограничить свое вмешательство, рассматривать природу как союзника, иначе, как плохой работник, человек может нанести непоправимый вред в первую очередь себе.

Читайте также:

Как писать сочинение на ЕГЭ по русскому языку

Сочинение ЕГЭ – это задание № 27 в КИМах единого государственного экзамена по русскому языку. На весь экзамен отводится 3,5 часа, сколько из этого времени выделять на сочинение – решать вам. Минимальный объем, установленный ФИПИ, – 150 слов.

Как оценивается сочинение ЕГЭ: критерии и баллы

- Формулировка проблемы – 1 б.

- Комментарий к проблеме – 6 б.

- Позиция автора по проблеме – 1 б.

- Отношение к позиции автора – 1 б.

- Логика и речевая связность сочинения – 2 б.

- Речевое оформление – 2 б.

- Грамотность – всего 10 б. (чтобы получить максимум баллов, можно допустить не более 1 речевой ошибки).

- Этика – 1 б.

- Фактическая точность – 1 б.

Всего – 25 баллов.

В переводе в 100-балльную систему это составит порядка 40 баллов ЕГЭ.

Структура сочинения

- Вступление (опционально).

- Формулировка проблемы по теме ЕГЭ.

- Комментарий к проблеме:

- пример из текста с пояснением 1;

- пример из текста с пояснением 2;

- связь между примерами.

- Позиция автора.

- Отношение к позиции автора и его обоснование.

- Заключение

Формулировка проблемы

- Проблема проходит через весь текст.

- Разбираем только одну проблему, а не несколько.

- Начинаем со слов «в данном тексте автор поднимает проблему…» либо через вопрос.

Комментарии к проблеме текста сочинения ЕГЭ

- Поясняем примерами из предложенного текста, не пересказываем часть произведения.

- Допустимо цитирование (краткое) и ссылки на номера предложений.

Читайте также:

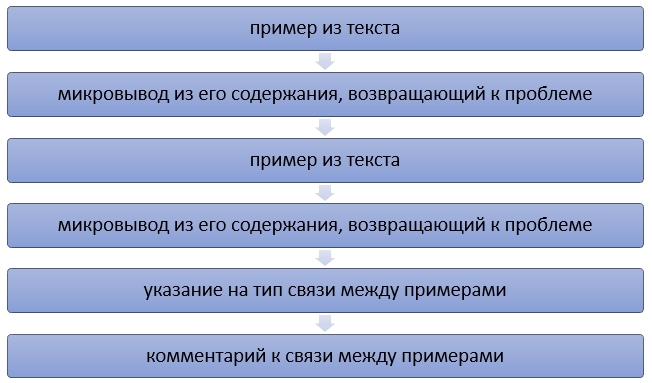

Структура комментария для сочинения на ЕГЭ:

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Указание на тип связи между примерами →

- Комментарий к связи между примерами.

Схема содержания комментария к исходному тексту в сочинении ЕГЭ по русскому языку

Пример, подходящий под стандарты ЕГЭ.

Проблема:

- В предложенном тексте автор поднимает проблему национальной розни.

Комментарий:

- Среди друзей рассказчика были люди разных национальностей, а теперь он вынужден наблюдать безумие ненависти, охватившее пространство нашей земли. «Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них?» – вопрошает автор. Он не понимает и осуждает людей, разжигающих рознь между народами, составляющими единое и неделимое население Земли.

Связка

В сочинении ЕГЭ связка – это предложение, создающее логический мостик между двумя примерами из текста.

Связка должна содержать:

- Отсылку к информации из первого примера.

- Отсылку к информации из второго примера.

- Указание на смысловую связь между примерами (дополнение, противопоставление, уточнение…)

Читайте также:

Позиция автора

В сочинении на ЕГЭ:

- формулируем одновременно с проблемой;

- отвечаем на вопрос: «Что думает автор по выбранной нами проблеме?»;

- часто не выражена явно, но подменять своими домыслами тоже не стоит;

- не высказываем собственное мнение.

Как сформулировать позицию автора:

- Автор считает…

- Цитата из текста.

Объем – 1-2 предложения.

Отношение к позиции автора и его обоснование

- Отношение именно к позиции автора, а не к проблеме.

- Можно начинать со слов: «Я согласен с мнением автора, потому что/действительно…»

- Обоснование не должно дублировать текст, но может быть общим рассуждением.

Лучше в качестве обоснования приводить примеры из общественной жизни, истории, кино, литературы и т. п.

Вывод

- Пересказ первого абзаца сочинения.

- Ответ на вопросы, если они были поставлены.

- В нем не должно быть новой информации.

- Служит для закольцовывания текста.

Читайте также:

Пример сочинения ЕГЭ по русскому языку. Задание№ 27 (по тексту Ю. М. Нагибина из демо-2022)

Юношеская любовь… Всегда ли она заметна с первого взгляда? Легко ли воскресить ее во взрослом возрасте? Именно проблему проявления юношеской любви поднимает в своем тексте Ю. М. Нагибин.

В центре повествования – выпускники школы Женя и Сережа. В последний учебный день в 10 классе девушка признается молодому человеку, что он много лет ей нравился. Сережа пытается вспомнить, что в своей прошлой школьной жизни он упустил из виду, почему всегда считал, что чувства чужды Жене, и не может вспомнить ничего, кроме крошечного эпизода знакомства. Так автор показывает нам, что юношеская любовь часто застенчива, незаметна, хотя может продолжаться очень долго.

Несмотря на позднее осознание, рассказчик рассчитывает исправить все в будущем: Сережа и Женя договариваются о встрече через 10 лет. Но судьба распоряжается иначе: майор авиации Евгения Румянцева погибает во время Великой Отечественной войны. Таким образом, юношеская любовь может так и остаться в отрочестве, оставив после себя только сожаления.

Дополняя друг друга, эти эпизоды показывают значимость юношеской любви в жизни человека, а также необходимость проживать ее своевременно.

По мнению автора, молодые люди часто не замечают юношескую любовь со стороны другого человека, но после жалеют о ней как о чем-то прекрасном и утраченном.

С мнением автора невозможно не согласиться: юношеская любовь часто практически незаметна, но всегда оставляет глубокий отпечаток на всей жизни человека. Так, в повести Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» между главными героями Таней, Филькой и Колей завязываются непростые отношения. В результате, когда Таня уезжает из города в конце повести, становится ясно, что и Коля, и Филька были влюблены в девочку и что вся история их взаимоотношений оставила глубокий след в памяти каждого из них. Но, к сожалению, время идет вперед, и время юношеской любви тоже рано или поздно заканчивается.

Подводя итог, хочу сказать, что юношеская любовь прекрасна. Каждому человеку стоит попытаться не упустить ее, если она еще впереди, и сохранить о ней самые теплые воспоминания, если все уже в прошлом.

Разница между сочинениями

| Критерии сравнения | Итоговое сочинение | Сочинение ЕГЭ |

| Время написания | 3 часа 55 минут только на сочинение | 3 часа 30 минут отводится на весь экзамен, сочинение – одно из 27 заданий |

| Период написания | Декабрь | Июнь |

| Объем (минимум) | 250 слов | 150 слов |

| Тема направления | На выбор | Предоставленная в тексте |

| Аргументация | Из литературы | Из текста |

| Количество критериев оценивания работы | 5 | 12 |

Читайте также:

Итоговое сочинение и сочинение на ЕГЭ по русскому – это два совершенно разных текста. В первом выпускник должен показать уровень развития речи, эрудиции, культуры и умение рассуждать и аргументировать свое мнение. Итоговое сочинение межпредметное, но считается литературоцентричным, потому что раскрывать тему, аргументировать свои мысли надо, опираясь на литературный материал. В отличие от 27-го задания на ЕГЭ по русскому языку декабрьское сочинение можно назвать свободным, потому что оно не привязано к определенному тексту.

Тем не менее написание любого сочинения предполагает знание литературного материала и отсутствие лишней «воды» в тексте. Повествование должно быть конкретным, без обтекаемых фраз. Для сдачи экзаменов и получения зачета требуется хорошо изучить структуру и отработать сочинения по разным направлениям на практике. А справиться со всем этим на отлично вам поможет онлайн-школа «Коалиция». Начните заниматься уже сейчас. Присоединяйтесь к бесплатному мини-курсу по подготовке к ЕГЭ по русскому языку – 2022.