ÒÎÆÄÅÑÒÂÎ ÝÊÇÈÑÒÅÍÖÈÀËÈÇÌÀ È ÏÎÇÈÒÈÂÈÇÌÀ

Áîðèñ Èõëîâ

Êðèòèêà ýêçèñòåíöèàëèçìà ÷àñòè÷íî èçëîæåíà â [1, 2].

Îäíàêî àâòîðû â äóõå âðåìåíè ñîñðåäîòî÷åíû áîëåå íà îïèñàíèè âîççðåíèé ýêçèñòåíöèàëèñòîâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, õîòÿ, íàïðèìåð, ïîäõîä ßñïåðñà ñðàâíèâàåòñÿ ñ ïîäõîäîì Êàíòà, ïðÿìàÿ ñâÿçü ýêçèñòåíöèàëèçìà è íåîïîçèòèâèçìà ñ ñóáúåêòèâíûì èäåàëèçìîì íå âûÿâëåíà.

Ñóáúåêòèâíûé èäåàëèçì, ðåëÿòèâèçì è àãíîñòèöèçì

Ïîçèòèâèçì, íåîïîçèòèâèçì, ïîñòïîçèòèâèçì íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ ñóáúåêòèâíûì èäåàëèçìîì. Þì, Áåðêëè, Ôèõòå, Ìàõ ïîëàãàëè ïåðâè÷íîé ðåàëüíîñòüþ ñîáñòâåííûå îùóùåíèÿ, ê òîìó æå âóëüãàðíî ïîíèìàåìûå.

Áåðêëè ïèñàë, ÷òî «âåùè ñóòü êîìïëåêñû îùóùåíèé», «ñóùåñòâîâàòü — çíà÷èò áûòü âîñïðèíèìàåìûì». Òî æå óòâåðæäàë è Ýðíñò Ìàõ. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷åëîâå÷åñòâî ñóùåñòâóåò ëèøü â òîì ñìûñëå, ÷òî îíî âîñïðèíèìàåòñÿ ñàìèì Áåðêëè, òàêèì îáðàçîì â ïðèðîäå ñóùåñòâóåò ëèøü Áåðêëè, âñå ïðî÷åå åãî ôàíòàçèè, íàñòðîåíèÿ, ðàöèîíàëüíûå óìîçàêëþ÷åíèÿ. Òî åñòü, ëîãè÷åñêè, ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîäîëæåííûé ñóáúåêòèâíûé èäåàëèçì íåèçáåæíî âåäåò ê ñîëèïñèçìó (îò ëàò. solus — îäèí, åäèíñòâåííûé è ipse — ñàì), ê óòâåðæäåíèþ, ÷òî äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà ñóùåñòâóåò òîëüêî îí îäèí, âñå æå îñòàëüíûå ëþäè åñòü ëèøü êîìïëåêñû åãî îùóùåíèé. Áåðêëè, äàáû îòìåæåâàòüñÿ îò ñîëèïñèçìà, óòâåðæäàë, ÷òî ñóùåñòâîâàíèå äðóãèõ ëþäåé äîêàçûâàåòñÿ ñóùåñòâîâàíèåì áîãà, íî è áîã, â âèäó âåðñèè Áåðêëè, òîæå åñòü êîìïëåêñ îùóùåíèé Áåðêëè.

Ïðåäñòàâëåíèÿ î ïåðâè÷íûõ êà÷åñòâàõ, ïîÿñíÿåò Áåðêëè, âîçíèêàþò â ñîçíàíèè òîëüêî íà îñíîâå îùóùåíèé çàïàõà, öâåòà, âêóñà è ò.ï. Ãåîìåòðè÷åñêèå àáñòðàêöèè âîçíèêàþò íà îñíîâå ïåðåñå÷åíèÿ è ñî÷åòàíèÿ äâóõ è áîëåå öâåòîâûõ ïîëåé, ïîýòîìó ñóáúåêòèâíû è ôîðìû, ïðîñòðàíñòâî, äâèæåíèå.

Èìåííî ïîýòîìó Êàíò óòâåðæäàë, ÷òî âåùè ïðèíöèïèàëüíî íåïîçíàâàåìû, òðàíñöåíäåíòíû, ìîæíî çíàòü âåùü ëèøü òàêîé, êàêîé îíà íàì ÿâëÿåòñÿ, âåùü-äëÿ-íàñ, ôåíîìåí, âåùè-â-ñåáå, íîóìåíû íåïîñòèæèìû ÷óâñòâåííî èëè ðàöèîíàëüíî. Â òîæå âðåìÿ îí ïðèçíàâàë ñóùåñòâîâàíèå íîóìåíîâ âíå ñîçíàíèÿ.

Çäåñü Êàíò íå îðèãèíàëåí: òî æå ñàìîå óòâåðæäàë åùå îñíîâàòåëü êèðåíñêîé øêîëû Àðèñòèïï, ðîäèâøèéñÿ â 435 ãîäó äî í.ý.

Èçâåñòíûé ñîôèçì: åñëè îùóùåíèÿ — èñòî÷íèê çíàíèé, ñëåäîâàòåëüíî, ÷åëîâåê ìîæåò ïðîâåðèòü îùóùåíèÿ òîëüêî ñ ïîìîùüþ îùóùåíèé, îí íå ìîæåò âûðâàòüñÿ çà ïðåäåëû îùóùåíèé, ëèøü îùóùåíèÿ äîñòóïíàÿ ÷åëîâåêó ðåàëüíîñòü. Ïîòîìó, óòâåðæäàåò Áåðãñîí, ÷åëîâå÷åñêîå ñîçíàíèå çàìêíóòàÿ ñèñòåìà, «çàêðûòûé ñàä».

Òî åñòü, â ïîñûëêå îùóùåíèÿ ñâÿçü ìåæäó ìèðîì è ñîçíàíèåì, âî âòîðîé ÷àñòè ñèëëîãèçìà ïðîèñõîäèò ïîäìåíà èìåíè ñóæäåíèÿ, èçìåíÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ïîíÿòèÿ «îùóùåíèÿ âìåñòî ñìûñëà «ñâÿçü» îíî ïðèîáðåòàåò èíîé ñìûñë, ñìûñë ñòåíêè, ïðåïÿòñòâèÿ. Õîòÿ åùå Ýïèêóð îáúÿñíÿë, ÷òî îùóùåíèÿ ïðèíîñÿò èñòèííîå çíàíèå î âåùàõ; çàïàõ, öâåò, âêóñ — îáúåêòèâíûå ñâîéñòâà ñóáñòàíöèé.

ïðîöåññå âîñïðèÿòèÿ âíåøíÿÿ ñóáñòàíöèÿ, âîçäåéñòâóÿ íà îðãàíû ÷óâñòâ, ìåíÿåòñÿ, ôîòîíû ñòàíîâÿòñÿ âèðòóàëüíûìè, â çðèòåëüíûõ ðåöåïòîðàõ óòðà÷èâàþò ñóùåñòâîâàíèå, êàê è çâóêîâûå âîëíû â ðåöåïòîðàõ ñëóõà, àòîìû íàãðåòûõ òåë ñíèæàþò ñêîðîñòè, ìîëåêóëû, ñèãíàëèçèðóþùèå î çàïàõå, â ðåöåïòîðàõ îáîíÿíèÿ âñòóïàþò â õèìè÷åñêèå ðåàêöèè.

Îùóùåíèÿ êà÷åñòâ ñóáñòàíöèè çàâèñÿò îò íåðâíîé ñèñòåìû, ò.å. îùóùåíèÿ ýòèõ êà÷åñòâ íå ìîãóò áûòü êà÷åñòâàìè ñóáñòàíöèè. Ïàõíåò ëè ëóê ëóêîì, åñëè ìû çàäåðæèâàåì äûõàíèå? Òî, ÷òî âîñïðèÿòèå ñóáúåêòèâíî ôàêò. Íî åñëè òàê, èäåò äàëüøå Áåðêëè, òî è ñàìè ñóáñòàíöèè ñóáúåêòèâíû.

Íåëüçÿ óòâåðæäàòü, ÷òî «îùóùåíèå êðàñíîãî èìååò ïîäîáèå ñî ñâîéñòâîì êèíîâàðè, âîçáóæäàþùåé âî ìíå ýòî îùóùåíèå», íå ìîãóò æå ñâîéñòâà âåùè «ïåðåéòè â ìîå ïðåäñòàâëåíèå» [3]. Ïîòîìó îùóùåíèÿ åñòü íå÷òî «çàêðûòîå» äëÿ âíåøíèõ âåùåé.

Òàêèì îáðàçîì, ñóáúåêòèâíûé èäåàëèçì ãíîñåîëîãè÷åñêè âîçíèêàåò íå íà ïóñòîì ìåñòå, íå êàê ïñèõîïàòîëîãèÿ.

Âî-ïåðâûõ, îí ñòàâèò âîïðîñ, ïî÷åìó ðàçíûå ëþäè, íåñìîòðÿ íà ñóáúåêòèâíîñòü âîñïðèÿòèÿ âåùåé, îöåíèâàåò âåùè ïðèìåðíî îäèíàêîâî? Ïî÷åìó îíè ñïîñîáíû ïîíèìàòü äðóãó äðóãà ïî ïîâîäó âåùåé? Íà âîïðîñ «æèçíü èëè êîøåëåê» æåðòâà íå çàïåâàåò ïåñíþ, íå ëîæèòñÿ íà çåìëþ, à âûíèìàåò èìåííî êîøåëåê, à íå íîñîâîé ïëàòîê èëè ïóãîâèöó. Ñïîñîáíî ëè ñîçíàíèå àäåêâàòíî îòðàæàòü ìèð, ïîçíàâàòü åãî? Ìîæåò ëè ÷åëîâåê âûðàùèâàòü ïøåíèöó, ñòðîèòü ÃÝÑ, èçîáðåòàòü ìàçåð, ðàçðåçàòü è ñøèâàòü ÄÍÊ? Íå ìîæåò, ãîâîðÿò Áåðêëè, Ôèõòå, Êàíò.

Âî-âòîðûõ, î÷åâèäíî, ÷òî â ñîçíàíèè åñòü è ãîðû, è ðåêè, è æèâîòíûå, è çâåçäû íî â ýòîì æå ñîçíàíèè íåò íè ãîð, íè ðåê, íè æèâîòíûõ, íè çâåçä êàê òàêîâûõ, êàê íå ÿâëÿåòñÿ ìîíåòîé, â ïðèìåðå, ïðèâåäåííîì Àðèñòîòåëåì, åå îòòèñê íà ðàñïëàâëåííîì âîñêå. Îòðàæåíèÿ ýòèõ ñóáñòàíöèé èäåàëüíû. Ñìûñë îáúåêòèâíîãî èäåàëèçìà îáúÿâèòü îòòèñê ïåðâè÷íûì. Ñìûñë ñóáúåêòèâíîãî èäåàëèçìà îáúÿâèòü îòòèñê è ìîíåòó íèêàê íå ñâÿçàííûìè ìåæäó ñîáîé.

ñîâðåìåííîé ôèçèêå ñóáúåêòèâíûé èäåàëèçì ôèãóðèðóåò â òàê íàçûâàåìîì àíòðîïíîì ïðèíöèïå, ïî ñóòè òåëåîëîãè÷åñêîì, èç àðèñòîòåëåâñêîãî ðÿäà òèïîâ ïðè÷èí: äîæäü èäåò ïîòîìó, ÷òî íóæåí óðîæàé.

Ìàðêñ ïðîãíîçèðóåò: «Âïîñëåäñòâèè åñòåñòâîçíàíèå âêëþ÷èò â ñåáÿ íàóêó î ÷åëîâåêå â òàêîé æå ìåðå, â êàêîé íàóêà î ÷åëîâåêå âêëþ÷èò â ñåáÿ åñòåñòâîçíàíèå: ýòî áóäåò îäíà íàóêà» [4].

Ôèçèê Äàéñîí èäåò äàëüøå: «

âîçìîæíî, íåëüçÿ áóäåò äî êîíöà ïîíÿòü ïðîèñõîæäåíèå è ñóäüáó ýíåðãèè âî Âñåëåííîé, ðàññìàòðèâàÿ åå îòäåëüíî, âíå ôàêòà ñóùåñòâîâàíèÿ Æèçíè è Ðàçóìà» [5].

Òî åñòü: èäåÿ ðàçâèòèÿ îò ïðîñòîãî ê ñëîæíîìó äîëæíà áûòü çàëîæåíà â ôèçè÷åñêîé ïàðàäèãìå.

Ñïåêóëèðóÿ íà ýòèõ âûñêàçûâàíèÿõ, èíûå ôèëîñîôû óòâåðæäàþò, ÷òî Ìàðêñ è Äàéñîí ÿêîáû ïðåäâèäåëè àíòðîïíûé ïðèíöèï.

Êàðòåð ôîðìóëèðóåò àíòðîïíûé ïðèíöèï ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Âñåëåííàÿ (è, ñëåäîâàòåëüíî, ôóíäàìåíòàëüíûå ïàðàìåòðû, îò êîòîðûõ îíà çàâèñèò) äîëæíà áûòü òàêîé, ÷òîáû â íåé íà íåêîòîðîì ýòàïå ýâîëþöèè äîïóñêàëîñü ñóùåñòâîâàíèå íàáëþäàòåëÿ» [6].

Íåêîòîðûå ïðèâåðæåíöû àíòðîïíîãî ïðèíöèïà îïóñêàþò ñëîâà «íà íåêîòîðîì ýòàïå ýâîëþöèè». Òî åñòü: î÷åâèäíî, ÷òî â ðàííåé Âñåëåííîé íå ìîãëî áûòü è ìîëåêóëû æèâîãî íàáëþäàòåëÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðîäîëæàåì ìûñëü Êàðòåðà, ýòèì íàáëþäàòåëåì äîëæåí áûòü áîã.

Íî è Êàðòåð èñõîäèò èç ñóáúåêòèâíî-èäåàëèñòè÷åñêîé òðàêòîâêè êâàíòîâîé ìåõàíèêè Íåéìàíà, Øðåäèíãåðà è äð., âêëþ÷àþùèõ â ïîñòóëàòû êâàíòîâîé ìåõàíèêè îáÿçàòåëüíîå íàëè÷èå íàáëþäàòåëÿ.

ðàííåé Âñåëåííîé íå áûëî íàáëþäàòåëÿ, ïðè ýòîì ðàáîòàëè çàêîíû êâàíòîâîé ìåõàíèêè, â àòîìàõ ðàáîòàþò çàêîíû êâàíòîâîé ìåõàíèêè áåç âñÿêîãî íàáëþäàòåëÿ.

àíòðîïíîì ïðèíöèïå ïðè÷èíà ïîäìåíåíà ñëåäñòâèåì: íå ñóùåñòâóþùèå òåîðèè äîëæíû èìåòü òàêóþ ñòðóêòóðó, ÷òîáû â íèõ âîçíèêàë ÷åëîâåê, à ïðèðîäà óñòðîåíà òàê, ÷òî ðàçâèâàåòñÿ îò íèçøåãî ê âûñøåìó. Ïðè ýòîì ÷åëîâåê â íåé íå òîëüêî çàêîíîìåðåí, íî è ñëó÷àåí. ×åëîâåê â íåé íå îáÿçàòåëüíî âûñøåå, íî îáÿçàòåëüíî ñòàíåò ëèøü ãèáíóùèì îòâåòâëåíèåì ðàçâèòèÿ Âñåëåííîé, êàê èñ÷åçíóâøèå âèäû æèâîòíûõ.

Îòìåòèì ëèøü ïîêà, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ôèçèêà ïîñòðîåíà íà èäåå äâèæåíèÿ â âèäå êðóãîâîðîòà, íà ïðèíöèïå ìèíèìóìà ïîòåíöèàëüíîé ýíåðãèè, íà çàêîíàõ ñîõðàíåíèÿ. Ïîòîìó âñå òåîðèè íå òîëüêî íå ìîãóò îáúÿñíèòü ïåðåõîä îò ôèçè÷åñêîé ôîðì äâèæåíèÿ ê õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ñîöèàëüíî, íî åùå è âñå äî îäíîé ïðåäðåêàþò ãèáåëü æèçíè âî Âñåëåííîé.

Â-òðåòüèõ, èñòîêè ñóáúåêòèâíîãî èäåàëèçìà åùå â àíòè÷íîé ôèëîñîôèè.

«… ìíîãîîáðàçíûõ ôîðìàõ ãðå÷åñêîé ôèëîñîôèè óæå èìåþòñÿ â çàðîäûøå, â ïðîöåññå âîçíèêíîâåíèÿ, ïî÷òè âñå ïîçäíåéøèå òèïû ìèðîâîççðåíèé» [7].

Ãåðàêëèò ôîðìóëèðóåò: «â îäíó ðåêó íåëüçÿ âîéòè äâàæäû» — â âèäó èçìåí÷èâîñòè ðåêè. Ãåðàêëèò ïîíèìàåò è ïðîòèâîðå÷èâîñòü ñóáñòàíöèè, íàëè÷èå íåáûòèÿ íàðÿäó ñ áûòèåì: «Â îäíó è òó æå ðåêó ìû âõîäèì è íå âõîäèì, ñóùåñòâóåì è íå ñóùåñòâóåì», áûòèå íå òîæäåñòâåííî ñàìîìó ñåáå [8].

Íî ýòè æå óòâåðæäåíèÿ Ãåðàêëèòà ìîãóò áûòü ïðèíÿòû è êàê ðåëÿòèâèçì, îòâåðãàþùèé è îáúåêòèâíîñòü ñóáñòàíöèè, è âîçìîæíîñòü åå ïîçíàíèÿ.

Òàê, ýëåàòû Ïàðìåíèä, Çåíîí Ýëåéñêèé, Êñåíîôàí, ïîíèìàâøèå ïðîòèâîðå÷èâîñòü äâèæåíèÿ, êîòîðîå åñòü è ñìåùåíèå, è ïîêîé îäíîâðåìåííî, îòâåðãàëè ïðîòèâîðå÷èâîñòü ñóáñòàíöèè, ïðåäñòàâëÿëè âíåøíèé ìèð, äàííûé â îùóùåíèÿõ, êàê ëîæíûé ìèð ìíåíèé. Ïîñêîëüêó â àïîðèÿõ Çåíîíà áûñòðîíîãèé Àõèëëåñ íå ìîæåò äîãíàòü ÷åðåïàõó, à ñòðåëà ïîêîèòñÿ, òî äâèæåíèå åñòü ëèøü ôåíîìåí ëîæíîãî ÷óâñòâåííîãî âîñïðèÿòèÿ.

Ñîôèñòû Ïðîòàãîð, Ãîðãèé, Ïðîäèê (V â. äî í. ý.) ôîðìóëèðóþò ðåëÿòèâèçì ïðåäåëüíî ëîãè÷íî: âçÿâøèé âçàéìû â÷åðà ñåãîäíÿ íè÷åãî íå äîëæåí, òàê êàê îí ñòàë äðóãèì; ïðèãëàøåííûé â÷åðà íà îáåä ïðèõîäèò ñåãîäíÿ íåïðîøåííûì, òàê êàê îí óæå äðóãîå ëèöî.

Ïîçäíåå, â IV â. äî í. ý. Ýâüóëèä, Äèîäîð Êðîíîñ, Ôèëîí, ïðåäñòàâèòåëè Ìåãàðñêîé øêîëû, ôîðìóëèðóþò ïàðàäîêñ ëæåöà («â ðàìêå íåò èñòèííûõ ïðåäëîæåíèé», ýòî ïðåäëîæåíèå ëîæíî, ñëåäîâàòåëüíî, èñòèííî, ñëåäîâàòåëüíî, ëîæíî è ò.ä.).

IV-II ââ. äî í.ý. ïðåäñòàâèòåëè øêîëû ñêåïòèöèçìà Êàðíåàä, Ýíåñèäåì, Òèìîí, Ïèððîí, çàäîëãî äî íåîïîçèòèâèñòîâ îòðèöàëè âîçìîæíîñòü äîñòîâåðíîãî çíàíèÿ, óòâåðæäàÿ, ÷òî êàæäîå ëîãè÷åñêîå äîêàçàòåëüñòâî ïðèâîäèò ê ðåãðåññó â áåñêîíå÷íîñòü è ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíûì. Ýíåñèäåì îòâåðãàë è ïðè÷èííîñòü, è åå îòðèöàíèå. Âîçíèêàåò ïðè÷èíà ðàíüøå ñëåäñòâèÿ èëè îäíîâðåìåííî? Ïðè÷èíà íå ìîæåò áûòü ðàíüøå, òàê êàê äî ñëåäñòâèÿ îíà íå ïðè÷èíà. Ïðè÷èíà è ñëåäñòâèå íå ìîãóò áûòü è îäíîâðåìåííûìè, èáî òîãäà îíè áûëè áû íåðàçëè÷èìû. Äåéñòâèòåëüíî, â äîëãîì ðÿäó ÷åðåäîâàíèÿ ïðè÷èí è ñëåäñòâèé ïðè÷èíà çàíèìàåò ìåñòî ñëåäñòâèÿ è íàîáîðîò, â ôåíîìåíå êâàíòîâîãî çàïóòûâàíèÿ âîïðîñ î ñâÿçè ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ åùå áîëåå ñëîæåí.

Èç ýòîãî ñêåïòèêè ïðèõîäèëè ê âûâîäó: íè÷òî íå ìîæåò áûòü íà÷àòî. Äâèæåíèÿ íå ñóùåñòâóåò.

Àíàëîãè÷íî Êàíò à çà íèì è íåîïîçèòèâèñòû îòðèöàåò âîçìîæíîñòü îáúåêòèâíîé èñòèíû íà îñíîâå îãðàíè÷åííîñòè, êîíå÷íîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî îïûòà: «Îïûò íèêîãäà íå äàåò ñâîèì ñóæäåíèÿì èñòèííîé èëè ñòðîãîé âñåîáùíîñòè, îí ñîîáùàåò èì òîëüêî óñëîâíóþ è ñðàâíèòåëüíóþ âñåîáùíîñòü (ïîñðåäñòâîì èíäóêöèè)… äåëàåò âîçìîæíûì çàêëþ÷åíèÿ î ìèðå ëèøü òèïà: «Íàñêîëüêî íàì èçâåñòíî, èñêëþ÷åíèé èç òîãî èëè èíîãî ïðàâèëà íå âñòðå÷àåòñÿ

Ýìïèðè÷åñêàÿ âñåîáùíîñòü åñòü ëèøü ïðîèçâîëüíîå ïîâûøåíèå çíà÷èìîñòè ñóæäåíèÿ» [9]. Ò.å. ñâÿçü ÷àñòíîãî îïûòà ñ ïðèðîäîé îòâåðãàåòñÿ, îãðàíè÷åííîñòü òåîðèé âîçâîäèòñÿ â àáñîëþò.

Ñ ïîìîùüþ àïðèîðíûõ çíàíèé, ñ ïîìîùüþ ïðîñòðàíñòâà è âðåìåíè êàê ñóáúåêòèâíûõ ôîðì ñîçåðöàíèÿ, ÷åëîâåê ñîçäàåò ÷óâñòâåííóþ êàðòèíó ìèðà, íå èìåþùóþ îòíîøåíèÿ ê âíåøíåìó ìèðó.

Ïñèõîëîãè÷åñêîé îñíîâîé ñóáúåêòèâíîãî èäåàëèçìà, êàê âèäèì, ÿâëÿåòñÿ ñóæåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìàòåðèàëà, ñëàáàÿ âîâëå÷åííîñòü â îáùåñòâåííî èñòîðè÷åñêóþ ïðàêòèêó. Þì íå îòðèöàë ñóùåñòâîâàíèå âíåøíåãî ìèðà. Îí ïðîñòî íå âèäåë ýòîìó äîñòàòî÷íûõ äîêàçàòåëüñòâ.

Ïî ñóòè, è Ãåãåëü èñõîäèò èç ìàòåðèàëèñòè÷åñêèõ ïîñûëîê åñëè âåùè èñ÷åçàþò, à èäåè ñîõðàíÿþòñÿ, èäåè ïåðâè÷íû.

Ñîãëàñíî ãèëåìîðôèçìó Ïëàòîíà èäåè (ôîðìû) âîïëîùàþòñÿ â ïàññèâíóþ, àìîðôíóþ ìàòåðèþ. Ñîîòâåòñòâåííî, ïåðâîòîë÷îê äëÿ íà÷àëà Âñåëåííîé «ôîðìà ôîðì» — ïåðâûé äâèãàòåëü, ïðèâîäèò â äâèæåíèå ìèð ìàòåðèàëüíûé, â òî æå âðåìÿ ñàì ìàòåðèàëüíûì íå ÿâëÿþùèõñÿ, ïîòîìó «íåïîäâèæíûé».

Àíàëîãè÷íî ïàðòèÿ, ñîãëàñíî Áåðíøòåéíó, Ñòàëèíó, ÊÏÐÔ è âñå áóðæóàçíûì ïàðòèÿì, ïðèâíîñèò â òåìíóþ, êîñíóþ, èíåðòíóþ ìàòåðèþ ðàáî÷åãî êëàññà ïîëèòè÷åñêîå ñîçíàíèå.

Ñïèíîçà, â âèäó ãîíåíèé öåðêâè, ñêðûâàÿ ìàòåðèàëèçì çà òåîëîãè÷åñêîé ôîðìîé, óòâåðæäàë îáðàòíîå, ìàòåðèÿ causa sui, ïðè÷èíà ñàìîé ñåáÿ.

Âñëåä çà Ïëàòîíîì Àðèñòîòåëü ïðîâîçãëàøàåò ïåðâè÷íîé ôîðìó, óêàçûâàÿ íà îäèí êîíêðåòíûé ïðèìåð: â ñêóëüïòóðå âàæíåå íå ãëèíà, à ôîðìà. Âçÿò åäèíè÷íûé, ÷àñòíûé ïðèìåð. Íî ñâîéñòâà ãàçà èëè æèäêîñòè íå çàâèñÿò îò ôîðìû ñîñóäà, ïîëèòýêîíîìè÷åñêèå òåíäåíöèè íå çàâèñÿò îò ãåîãðàôèè, çàêîíû ôèçèêè íå çàâèñÿò îò ñèñòåìû îòñ÷åòà.

Îáîðîòíîé ñòîðîíîé ñóáúåêòèâíîãî èäåàëèçìà ÿâëÿåòñÿ ìèôîëîãè÷åñêîå ñîçíàíèå. Êîëü ñêîðî ìèð êîìïëåêñ îùóùåíèé, òî êåíòàâðû, äóõè, âåäüìû, áîãè è ïð. ðåàëüíû òî÷íî òàê æå, êàê è âåùíûå ñóáñòàíöèè. Òàê, â ñîâðåìåííîé Ðîññèè äëÿ îãðîìíûõ ìàññ íàñåëåíèÿ ñòàëè ðåàëüíîñòüþ èíîïëàíåòÿíå, õèìòðåéëû, âðåäîíîñíûå åâðåè, ñòðóêòóðèðîâàííàÿ âîäà, ñãëàç è ïîð÷à, ïóòåøåñòâèÿ âî âðåìåíè, òàéíîå ìèðîâîå ïðàâèòåëüñòâî, òîðñèîííûå ïîëÿ è ò.ä.

Ïîçèòèâèçì

ïåðâîé òðåòè XIX â. â ôèëîñîôèè Îãþñòà Êîíòà 1798-1857, ïîçäíåå Èåðåìèè Áåíòàìà, Ãåðáåðòà Ñïåíñåðà, Äæîðäæà Ãåíðè Ëüþèñà, Äæîíà Ìèëëÿ âîçíèêàåò ïîçèòèâèçì, îòðèöàþùèé ôèëîñîôèþ: «êàæäàÿ íàóêà — ñàìà ñåáå ôèëîñîôèÿ». Ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå èìåþò òîëüêî òå íàóêè, óòâåðæäåíèÿ êîòîðûõ ìîãóò áûòü âûðàæåíû íà ÿçûêå îïûòà è äîñòóïíû ýêñïåðèìåíòàëüíîìó ïîäòâåðæäåíèþ.

Ñîîòâåòñòâåííî, îñíîâíîé âîïðîñ ôèëîñîôèè îáúÿâëÿëñÿ áåññìûñëèöåé. Ïîëíîå çíàíèå î ìèðå äàåò ñèñòåìà ÷àñòíûõ íàóê, â îñíîâíîì, ìåõàíèêà è ìàòåìàòèêà. Òî åñòü, ìèð íå öåëîå, à ýêëåêòè÷åñêèé íàáîð ÷àñòíîñòåé.

Ïîçèòèâèçì îáúÿâèë ñåáÿ íàäïàðòèéíîé ôèëîñîôèåé.

Ìàõèçì âòîðàÿ ôîðìà ïîçèòèâèçìà, âîçíèêøàÿ â 70-å ãã. XIX â., ñòîëïû ìàõèçìà — ôèçèê Ýðíñò Ìàõ è ôèëîñîô Ðèõàðä Àâåíàðèóñ. Â ìàõèçìå âåùü «êîìïëåêñ îùóùåíèé», âíåøíèé ìèð — ñîâîêóïíîñòü «ýëåìåíòîâ îïûòà» (îùóùåíèé), âìåñòî ôèëîñîôèè ïñèõîëîãèÿ.

Íåìíîãèì ïîçäíåå ïðîÿâëÿåòñÿ âåñüìà ðàçíîøåðñòíàÿ ãðóïïà «ýìïèðè÷åñêèõ ìåòàôèçèêîâ»: È. Ãåðáàðò, Ð. Ëîòöå, Ô. Òðåíäåëåíáóðã, Â. Âóíäò, Ô. Áðåíòàíî, Ò. Êàðëåéëü, Ø Ðåíóâüå, Ð. Ýìåðñîí. «Ìåòàôèçèêè» ïûòàëèñü ïóòåì íàó÷íîãî èíäóêòèâíîãî ìåòîäà, ÿêîáû íà îñíîâå èñêëþ÷èòåëüíî ôàêòîâ, ïîäíÿòüñÿ íàä ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ èäåàëèçìà è ìàòåðèàëèçìà.

«Êîãäà Íàðîä íåñ÷àñòåí, òî äðåâíèé Ïðîðîê áûë ïðàâ è íå îøèáàëñÿ. Ãîâîðÿ åìó: Âû çàáûëè Ãîñïîäà, âû ïîêèíóëè ïóòè Ãîñïîäíè, èíà÷å áû âû íå áûëè íåñ÷àñòíû», — ïèñàë Òîìàñ Êàðëåéëü [10].

Êàðëåéëü èçäåâàëñÿ íàä ÷àðòèçìîì, ïðîãðåññ îáùåñòâà ñâîäèë ê àêòèâíîñòè ãåðîåâ. Îñíîâà öèâèëèçàöèè íðàâñòâåííûé äîëã, íå íóæíî íåíàâèäåòü àðèñòîêðàòèþ, íå ñòîèò âåðèòü â íàðîäíûå ìàññû, ðåâîëþöèÿ çëî, èáî êðóøèò óñòîè îáùåñòâà.  ñðåäíåâåêîâüå ó Êàðëåéëÿ ïðàâèëè ìóäðûå, äîáðûå ìîíàðõè, öåðêîâü íåñëà ëþäÿì ìîðàëü, îáùåñòâî áûëî ïðîíèçàíî áëàãîðîäñòâîì è ïðîñòîòîé, ðÿäîâûå ãðàæäàíå áûëè ñâîáîäíû è áåçáåäíû.

Ñîáñòâåííî, â ýòîì çàêëþ÷åíà âñÿ ìûñëèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü Êàðëåéëÿ.

20-e ãã. XX â. âîçíèêàåò íåîïîçèòèâèçì, åãî ïðîïîâåäóþò Âåíñêèé, Âàðøàâñêèé, Áåðëèíñêèé êðóæêè, Ë. Âèòãåíøòåéí, Á. Ðàññåë, Ð. Êàðíàï è ïð. Âíóòðè íåîïîçèòèâèçìà âîçíèêàþò ëîãè÷åñêèé ïîçèòèâèçì, ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ è àíàëèòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ.

Íåîïîçèòèâèçì òîæå îòðèöàåò îñíîâíîé âîïðîñ ôèëîñîôèè è äåëåíèå ôèëîñîôèè íà ìàòåðèàëèçì è èäåàëèçì.

Íà ñàìîì äåëå è ïîçèòèâèçì, è ìàõèçì, è íåîïîçèòèâèçì ïîëíîñòüþ îñòàþòñÿ â ðàìêàõ ñóáúåêòèâíîãî èäåàëèçìà.

Åäèíñòâåííîé ðåàëüíîñòüþ íåîïîçèòèâèñòû ïîëàãàëè «àòîìàðíûå ôàêòû», «êàïëè îïûòà». «Àòîìàðíûå ôàêòû» âûðàæàþòñÿ â «ïðîòîêîëüíûõ ïðåäëîæåíèÿõ» («ñâåòèò ñîëíöå», «èäåò äîæäü»). Äàííûå ïðåäëîæåíèÿ îíè îáúÿâëÿëè èñòèííûìè, ÷òî, ðàçóìååòñÿ, äàëåêî îò íàóêè. Òåì íå ìåíåå, èìåííî ýòèìè «ïðîòîêîëàìè» íåîïîçèòèâèñòû ñîáèðàëèñü äîêàçûâàòü èñòèííîñòü òîé èëè èíîé òåîðèè, òîãî èëè èíîãî íàó÷íîãî óòâåðæäåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, èññëåäîâàíèå ìèðà áûëî ïîäìåíåíî èññëåäîâàíèåì ÿçûêà íàóêè.

Êðîìå ýòîãî, íåîïîçèòèâèñòû âûäâèíóëè äâà åùå áîëåå ñîìíèòåëüíûå ïîñòóëàòà: 1) óòâåðæäåíèÿ èìåþò ñìûñë, åñëè îíè ïî ïðàâèëàì ëîãèêè è ÿçûêà âûâîäèìû èç ïðèíÿòûõ êîíâåíöèé; 2) èìåþò ñìûñë òå óòâåðæäåíèÿ (ïðåäëîæåíèÿ) íàóêè, êîòîðûå âåðèôèöèðîâàíû, ñâåäåíû ê ïðîòîêîëüíûì ïðåäëîæåíèÿì.

Ñàì ïðèíöèï âåðèôèêàöèè îêàçàëñÿ íå âåðèôèöèðóåìûì. Íå ñïàñ è äîïëíèòåëüíûå ê âåðèôèêàöèè ïðèíöèïû ïîäòâåðæäàåìîñòè è êîãåðåíòíîñòè. Çàòåì ïîñòïîçèòèâèñò Êàðë Ïîïïåð (1902-1994) îòâåðã ïðèíöèï âåðèôèêàöèè è ïðîâîçãëàñèë ïðèíöèï ôàëüñèôèêàöèè, åùå áîëåå íåëåïûé: òåîðèÿ âåðíà, åñëè ìîæíî ïðèäóìàòü òàêîé ýêñïåðèìåíò, êîòîðûé ïîêàçûâàåò, ÷òî îíà íåâåðíà. Çàòåì äðóãîé ïîñòïîçèòèâèñò Êàðíàï îáðóøèëñÿ íà ïðèíöèï ôàëüñèôèêàöèè è ìîäèôèöèðîâàë åãî, íî òðåòèé ïîñòïîçèòèâèñò Ò. Êóí íàçâàë è ìîäèôèöèðîâàííûé ïðèíöèï íàèâíûì.

Ýêçèñòåíöèàëèçì

Ýêçèñòåíöèàëèçì, îòöàìè-îñíîâàòåëÿìè êîòîðîãî áûëè Êàðë ßñïåðñ, Ìàðòèí Õàéäåããåð, Àëüáåð Êàìþ, Ãàáðèýëü Ìàðñåëü, Ìàðòèí Áóáåð è Æàí Ïîëü Ñàðòð, áóäòî áû ÿâèëñÿ íîâîé ôèëîñîôèåé, ôèëîñîôèåé ýêçèñòåíöèè, ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ýêçèñòåíöèÿ èððàöèîíàëüíà, ïîäëèííàÿ ýêçèñòåíöèÿ — ýòî ãëóáèííûé ïîòîê ïåðåæèâàíèé, î÷èùåííûé îò âñÿêîãî ðîäà âíåøíèõ, æèçíåííûõ âëèÿíèé, äî ìåäèòàöèè è íèðâàíû — ïîëøàãà. Îò ÷åëîâåêà êàê ñóùåñòâà îáùåñòâåííîãî îñòàåòñÿ ñóùåñòâî, ëèøåííîå îáùåñòâà. Áîëåå òîãî, îò ñóùåñòâà îòòîðãàåòñÿ åãî ëè÷íîå áûòèå.

Êàçàëîñü áû, Êàìþ, Ñàðòð àòåèñòû, Ñàðòðà äàæå îòíîñÿò ê ëåâûì (áëèçêèì ê ìàîèñòàì), ïðî÷èå ïðîòåñòàíòû, êàòîëèêè, èóäàèñòû, Õàéäåããåð áîëòàåòñÿ ìåæäó íèìè. Îäíàêî è Êàìþ â äåéñòâèòåëüíîñòè ðåëèãèîçåí, õîòÿ åãî ýññå 1942 ãîäà «Ìèô î ñèçèôå» ôðàíöóçñêàÿ ïóáëèêà ïðèíÿëà çà íàïàäêè íà öåðêîâü. «Âñå öåðêâè ïðîòèâ íàñ», — ïèøåò îí. Íî ïî÷åìó? «Íàøèì ñåðäöàì íåäîñòóïíî âå÷íîå, è ìû ñòîðîíèìñÿ öåðêâåé, ïðåòåíäóþùèõ íà âå÷íîñòü

Ñ÷àñòüå è ìóæåñòâî, çàðàáîòîê è ñïðàâåäëèâîñòü âòîðîñòåïåííû äëÿ öåðêâè

Íî ÷òî ìíå äî èäåé è âå÷íîñòè

» [11].

Òî åñòü: íå öåðêîâü ïëîõà, íî ñàì ÷åëîâåê.

Êàìþ ïèøåò îá àáñóðäíîñòè æèçíè, î áîëåçíè äóõà, íî çàìå÷àåò: «

ñòðåìëåíèå ê Àáñîëþòó âûðàæàåò ñóùíîñòü ÷åëîâå÷åñêîé äðàìû» [òàì æå, ñòð. 233].

Êàìþ ïðÿìî ñëåäóåò ïîçèòèâèçìó: «

î ÷åì, ïî êàêîìó ïîâîäó ÿ ìîã áû ñêàçàòü «ß ýòî çíàþ!» Î ìîåì ñåðäöå

Îá ýòîì ìèðå âåäü ÿ ìîãó ê íåìó ïðèêîñíóòüñÿ è îïÿòü-òàêè ïîëàãàòü åãî ñóùåñòâóþùèì. Íà ýòîì çàêàí÷èâàåòñÿ âñÿ ìîÿ íàóêà, âñ¸ îñòàëüíîå ìûñëèòåëüíûå êîíñòðóêöèè

âû óæå óñïåëè çàìåíèòü îäíó òåîðèþ íà äðóãóþ

âû ïðåäëàãàåòå âûáîð ìåæäó îïèñàíèåì, êîòîðîå äîñòîâåðíî, íî íè÷åìó íå ó÷èò, è ãèïîòåçîé, êîòîðàÿ ïðåòåíäóåò íà âñåçíàíèå è íåäîñòîâåðíà [òàì æå, ñòð. 234].

Òî åñòü, ìûñëèòåëüíûå êîíñòðóêöèè Êàìþ íèêàê íå ñâÿçûâàåò ñ âíåøíèì ìèðîì, ïîíèìàíèå äèàëåêòèêè àáñîëþòíîé è îòíîñèòåëüíî èñòèíû íåäîñòóïíî Êàìþ. Êàìþ çàäîëãî äî Ôåéåðàáåíäà ïðîâîçãëàøàåò àòàêó íà ðàçóì, íà ðàöèîíàëüíîå. Êàìþ âïîëíå ñîëèäàðåí ñ Øåñòîâûì, êîòîðûé â âèäó àáñóðäà ïîä÷åðêèâàåò òùåòó ðàçóìà è ïðèçûâàåò «áðîñèòüñÿ â áîãà».

1951 ãîäó Êàìþ ïèøåò ïðîäîëæåíèå ýññå, «Áóíòóþùèé ÷åëîâåê». Áóíò ïðîòèâ íåðàâåíñòâà è áóíò ïðîòèâ áîãà âåäåò ê ðåâîëþöèè, îíà îñâîáîæäàåò îò áîãà, íî çàìåíÿåò åãî âîæäåì. Âîò îñíîâà, êîòîðàÿ çàñòàâëÿåò Êàìþ ñ÷èòàòü áóíò ÷åì-òî èððàöèîíàëüíûì, ñëåäóÿ Êàìþ, áóíòàðü â êîíöå êîíöîâ îïîë÷àåòñÿ íà ñàìó ðåâîëþöèþ. Äàæå Ñàðòð çà ýòó êíèãó ïîèìåíîâàë Êàìþ áóðæóàçíûì ãóìàíèñòîì è çàïèñíûì ìîðàëèñòîì.

Ýêçèñòåíöèàëèçì âîçíèê â òî æå âðåìÿ, ÷òî è íåîïîçèòèâèçì. Ïðåäòå÷åé ýêçèñòåíöèàëèçìà áûë Ѹðåí Êüåðêåãîð (1813-1858), âîññòàâøèé ïðîòèâ ðàöèîíàëèçìà Ãåãåëÿ, îí æå àâòîð òåðìèíà. ßñïåðñ ê èñòîêàì îòíîñèò åùå Øåëëèíãà, êðèòèêîâàâøåãî ðàöèîíàëèçì è óòâåðæäàâøåãî ñâåðõ÷óâñòâåííîå ñîçåðöàíèå, à òàêæå Íèöøå, Êàìþ — Ãóññåðëÿ. Ìíîãèå ôèëîñîôû óïðåêàëè Ãåãåëÿ â ôàòàëèçìå, â ïîëíîé ïðåäîïðåäåëåííîñòè ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà è åãî ìûñëåé è ÷óâñòâ. Îòìåòèì, ÷òî äîëÿ ýòîãî ôàòàëèçìà ïåðåêî÷åâàëà è â ìàðêñèçì. Êüåðêåãîð æå ïðîâîçãëàñèë ÿâíóþ íåëåïîñòü ïîëíóþ ñâîáîäó ëè÷íîñòè. Ìèð êàê òàêîâîé Êüåðêåãîð ïîçíàâàòü íå æåëàåò, îí ñòðåìèòñÿ ê òîé èñòèíå, êîòîðàÿ åñòü èñòèíà äëÿ íåãî îäíîãî. Íå íóæíà Âñåëåííàÿ, îí ñàì ñåáå Âñåëåííàÿ. Âûñøåå ïðåäíàçíà÷åíèå ÷åëîâåêà ó Êüåðêåãîðà áûòü åäèíè÷íîé ëè÷íîñòüþ. Ïî ñóòè òî æå ñàìîå âèäèì è ó ýêçèñòåíöèàëèñòîâ, êîòîðûå ñ âîçâðàòîì â ìåéíñòðèì òðóäîâ Êüåðêåãîðà çàãîâîðèëè î «êîïåðíèêàíñêîì ïåðåâîðîòå â ôèëîñîôèè».

òîì æå ðóñëå ìûñëèò è Ìàðòèí Õàéäåããåð, â êíèãå «Áûòèå è âðåìÿ» îí óòâåðæäàåò èñòîðè÷íîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ âíå èñòîðèè îáùåñòâà, ÿêîáû ïåðâîå íå çàâèñèò îò âòîðîãî, ÷òî ÿâíî ïðîòèâîðå÷èò äåéñòâèòåëüíîñòè. Äëÿ Õàéäåããåðà ÷åëîâåê èñòîðè÷åí ñàì ïî ñåáå.

Òàêèì îáðàçîì, àòàêó íà ãåãåëüÿíñòâî Êüåðêåãîð ïðåäïðèíÿë ñ ïîçèöèé âñ¸ òîãî æå ñóáúåêòèâíîãî èäåàëèçìà, õîòÿ åãî èäåàëèçì îòëè÷åí îò èäåàëèçìà Áåðêëè è Ôèõòå, ïîñêîëüêó íå äîïóñêàåò è òåíè îíòîëîãèè. Èñòîðèÿ åãî ñîáñòâåííîé äóøè, êàê ó Îíåòòè âîò èíòåðåñ Êüåðêåãîðà.

âèäó ðàçëè÷èé Êüåðêåãîðà îòíîñÿò ê èððàöèîíàëèñòàì, òàêèì, êàê Ãàìàí, Ãàðòìàí, Øîïåíãàóýð, ßêîáè.

Ñêðîìíîñòüþ Êüåðêåãîð íå ñòðàäàë, óæå íà çàðå ñâîåé ôèëîñîôñêîé äåÿòåëüíîñòè îí óòâåðæäàë, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñàìûì îäàðåííûì ñðåäè ìîëîäåæè, ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ çàÿâëÿë, ÷òî êàê ïèñàòåëü îêàçûâàåò ÷åñòü Äàíèè, åùå ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ óòâåðæäàë, ÷òî îäíîé òîëüêî åãî êíèæêè «Ñòðàõ è òðåïåò» äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñäåëàòü åãî èìÿ áåññìåðòíûì. Îäíàêî, ïîñêîëüêó åãî íå æåëàþò ÷åñòâîâàòü ïðè æèçíè, îí, ñåòóÿ, ÷òî íå ïîíÿò îáùåñòâîì, íàìåêàåò, ÷òî ïðèíàäëåæèò èñòîðèè.

Ìû õîðîøî çíàêîìû ñ ýòîé ïàðàíîéåé, íà ðîëü ñâåòèëüíèêîâ ðàçóìà èíòåðíåò âûäâèãàåò òî ïëàãèàòîðà Áóçãàëèíà, òî Þ. Ìóðàâüåâà ñ åãî íå ñìåéòåñü — òðàíñìàðêñèçìîì, òî ðåëèãèîçíîãî îáñêóðàíòà Êàòàñîíîâà, òî ðÿäÿùåãîñÿ â ìàðêñèñòà Êàãàðëèöêîãî, òî «ýêîíîìèñòà» Õàçèíà, ñëîâîì, âñåõ áåçäàðåé, íèêîãî íå ïðîïóñòèò. Òàê, â ñòàòüå Ìóðàâüåâà «Èñòèíà è ìåòîä» êðîìå áàíàëüíîñòåé â îòíîøåíèè ïðåäìåòà ôèëîñîôèè ïîñòðîåíèÿ ïîñòïîçèòèâèñòîâ îáúÿâëÿþòñÿ «ìåòîäîì», «êðóïèöàìè», ðåäóêöèîíèçì ïîíèìàåòñÿ óðåçàíî, îäíàêî àïîëîãåòû Ìóðàâüåâà óâåðÿþò, ÷òî âñÿ ôèëîñîôèÿ XXI âåêà ïðîéäåò ïîä çíàêîì ôèëîñîôèè Ìóðàâüåâà.

Îñíîâíîé âîïðîñ ôèëîñîôèè íå âûçûâàåò ó Êüåðêåãîðà íèêàêèõ ìûñëèòåëüíûõ çàòðóäíåíèé: òåëî åñòü îðãàí äóøè äóõà. È íå÷åãî ðàññóñîëèâàòü. Ïñèõèêà, âîëÿ ÷åëîâåêà àáñîëþòíî íå çàâèñèò îò ôèçè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ, áèîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ çàêîíîâ. Ýñòåòèêà Êüåðêåãîðà ïðèìèòèâíûé ãåäîíèçì, ñóæåííûé äî ñâîáîäíîãî ïîëåòà â ïðîñòîðàõ ñåêñà, ÷åì îí è ñàì ïî ìîëîäîñòè áûë çàíÿò.

êíèãå «Ñòðàõ è òðåïåò» Êüåðêåãîð íå ïðèäóìàë íè÷åãî ëó÷øåãî, êàê ïðîâîçãëàñèòü Àâðààìà ãåðîåì, ïðè÷åì ãåðîèçì Àâðààìà âûøå âñÿêîãî äðóãîãî ãåðîèçìà. Òî, ÷òî íðàâñòâåííîñòü âðåìåí, êîãäà ñî÷èíÿëèñü ñâÿùåííûå ïèñàíèÿ, ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò íðàâñòâåííîñòè XIX âåêà, òî, ÷òî áèáëåéñêàÿ íðàâñòâåííîñòü ýòî ñàäèçì, âíå ïîíèìàíèÿ Êüåðêåãîðà. Çàðåçàòü è ñæå÷ü âî èìÿ èäåè ñîáñòâåííîãî ñûíà âåëèêèé ïîäâèã. «Ïî÷òåííûé îòåö Àâðààì!.. íûíå âñÿêèé ÿçûê âîñõâàëÿåò òåáÿ

» [12]. Äàëåå ñëåäóþò ðàññóæäåíèÿ, ÷òî Àäàì áûë ïåðâûì ÷åëîâåêîì, è ïî äðóãîìó è áûòü íå ìîæåò, ÷òî Àäàì ñîâåðøèë óæàñíûé ãðåõ, è âñå ïîñëåäóþùèå ëþäè ãðåøèëè òî÷íî òàê æå, òî åñòü, ïðîäîëæåíèå ðîäà åñòü ïðåñòóïëåíèå. Âñÿ êíèãà ñïëîøü íåëåïàÿ òåîëîãèÿ, íè ãðàíà ôèëîñîôèè.

Îäíàêî ñóäüáà ôèëîñîôèè Êüåðêåãîðà, âïîëíå çàóðÿäíîé, ïîäîáíà ñóäüáå ó÷åíèÿ Ôðåéäà. Íèêàêîãî ó÷åíèÿ íåò, åñòü âûäóìêè Ôðåéäà, êàê âûäóìêè Þíãà, Ôðåéä çà âñþ æèçíü èìåë äåëî âñåãî ñ òðåìÿ äåñÿòêàìè ïàöèåíòîâ è îñòàâèë àíàìíåç ëèøü øåñòè, ïðè ýòîì óìóäðèëñÿ íèêîãî íå âûëå÷èòü ñâîèì ìåòîäîì. Íî èìÿ, èìÿ ãðåìèò.

Ýíãåëüñ òî÷íî óëîâèë ïðîáëåìó ñóáúåêòèâèçìà Øåëëèíãà, åãî òåçèñ, ÷òî ðàçóì íå ìîæåò ïîñòè÷ü íè÷åãî äåéñòâèòåëüíîãî, îòíîñèòñÿ íå ñòîëüêî ê âåùíîìó ìèðó, êîòîðûé íå ñïîñîáåí èçó÷àòü Øåëëèíã, à ê áîãó, ê òàéíå õðèñòèàíñòâà [13].

Ìåñòî ôèëîñîôèè çàíèìàþò òåîëîãèÿ, ìèôîëîãèÿ, ìèñòèêà. Íî ïåðåìåùåíèå ïðîáëåì ïîçíàíèÿ â ðåëèãèþ íå ðåøàåò ïðîáëåì ïîçíàíèÿ.

Íî äàæå Øåëëèíãà Êüåðêåãîð êðèòèêóåò çà íåèçæèòóþ òÿãó ê ñèñòåìíîñòè, îí ñ÷èòàåò Øåëëèíãà íåäîñòàòî÷íî ñâèõíóòûì, Øåëëèíã ïûòàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ëîãèêè îðóäîâàòü â ðåëèãèè è ìèñòèêå.

Ñóòü âîççðåíèé Êüåðêåãîðà ÿñíà ðåâîëþöèè 1830 è 1848 ãîäîâ âûçûâàþò ó íåãî îìåðçåíèå. Âñå ñâîè ïîìûñëû îí óñòðåìëÿåò ê áîãó. «Òàêîé ñòåïåíè íðàâñòâåííîãî óáîæåñòâà, — õàðàêòåðèçîâàë Ýíãåëüñ Äàíèþ â öåëîì, —

áîëüøå íèãäå íå ñóùåñòâóåò» [14]

1948 ãîäó â Äàíèè áûë ñîçäàí öåíòð ìåæäóíàðîäíîãî Êüåðêåãîðèàíñêîãî îáùåñòâà. Ñêàçàòü, ÷òî ðåíåññàíñ ôèëîñîôèè Êüåðêåãîðà îáóñëîâëåí êðèçèñîì êàïèòàëèçìà çíà÷èò íè÷åãî íå ñêàçàòü, õîòÿ èìåííî êðèçèñ êàïèòàëèçìà ââåðã â êüåðêåãîðèàíñòâî òàêîãî ïèñàòåëÿ, êàê Äîíàëüä Äåëèëëî.

Âñå îñíîâàòåëè ýêçèñòåíöèàëèçìà ññûëàþòñÿ íà Êüåðêåãîðà, êîòîðûé âûäåëèë îñíîâíîå, êàê åìó êàçàëîñü, äëÿ ÷åëîâåêà îùóùåíèå ñìåðòè. Òî åñòü, ñàìîå âàæíîå íå æèçíü, à ñìåðòü, êîòîðàÿ è îïðåäåëÿåò ñóùåñòâîâàíèå. Êàê èçäåâàëñÿ íàä ýòèì Êîçüìà Ïðóòêîâ: «Ïåðâûé øàã ðåáåíêà åñòü ïåðâûé øàã ê åãî ñìåðòè». Ñìåðòü åäèíñòâåííàÿ ïðåäîïðåäåëåííîñòü. Ïîýòîìó ÷åëîâåê ïåðåä ëèöîì ñìåðòè àáñîëþòíî ñâîáîäåí. ×òî ïðè ðàáîâëàäåíèè, ÷òî ïðè êàïèòàëèçìå. Èñêëþ÷èòåëüíî ïî äîáðîòå ñâîåé ýêçèñòåíöèÿ, ïîíèìàÿ, ÷òî æèâåò â îáùåñòâå, àíãàæèðóåòñÿ, ïðèíèìàåò íà ñåáÿ íåêóþ îòâåòñòâåííîñòü. Ýòà îòâåòñòâåííîñòü ïîíèìàåòñÿ ñâîåîáðàçíî: êàê ñïîñîáíîñòü ìûñëèòü è îñîçíàâàòü ñâî¸ áûòèå. Ãëàâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñàìîãî ñåáÿ, åñëè, êîíå÷íî, ÷åëîâåê õî÷åò ñòàòü ñàìèì ñîáîé.

Íî ýêçèñòåíöèàëèñòû, â òîì ÷èñëå àòåèñòû, íå ñ÷èòàþò ñìåðòü ñìåðòüþ, îíà äëÿ íèõ áûòèå.

Ñòðàõ ïðåêðàñíîå ÷óâñòâî, ïîëàãàþò ýêçèñòåíöèàëèñòû. «Ñòðàõ åñòü ãîëîâîêðóæåíèå ñâîáîäû, — óòâåðæäàë Êüåðêåãîð, —

åù¸ íèêîãäà íå ñóùåñòâîâàëî ãåíèÿ áåç ÷óâñòâà ñòðàõà, ðàçâå ÷òî îí áûë îäíîâðåìåííî è ðåëèãèîçåí» [15].

Ïðè÷åì ñòðàõ äëÿ Êüåðêåãîðà âûòåêàåò èç ïåðâîðîäíîãî ãðåõà, òî åñòü, èç ïðèìèòèâíîãî ìèôà. Ãëàâíûé ñòðàõ ñòðàõ ãðåøíèêà ïåðåä áîãîì, ýòî íå æèâîòíûé èíñòèíêò, à ïðèçíàê ñîâåðøåíñòâà.

«Íèêòî íå ïîâèíåí â òîì, åñëè îí ðîäèëñÿ ðàáîì, — ïèøåò Ëåíèí â ñòàòüå «Î íàöèîíàëüíîé ãîðäîñòè âåëèêîðîññîâ», — íî ðàá, êîòîðûé íå òîëüêî ÷óæäàåòñÿ ñòðåìëåíèé ê ñâîåé ñâîáîäå, íî îïðàâäûâàåò è ïðèêðàøèâàåò ñâîå ðàáñòâî

òàêîé ðàá åñòü âûçûâàþùèé çàêîííîå ÷óâñòâî íåãîäîâàíèÿ, ïðåçðåíèÿ è îìåðçåíèÿ õîëóé è õàì».

Ïîäëèííàÿ ýêçèñòåíöèÿ (ñóùíîñòü) ïðîÿâëÿåòñÿ, ÷òî íåñîìíåííî, â êðèòè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ. Íî ýêçèñòåíöèàëèñòû íå æåëàþò âèäåòü ýòè êðèòè÷åñêèå ñèòóàöèè âîêðóã ñåáÿ, îíè ñîçäàþò èõ èñêóññòâåííî: ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, êîòîðóþ âûäåëÿåò ýêçèñòåíöèàëèçì ýòî ïðîáëåìà ñàìîóáèéñòâà.  ìîìåíò ïåðåä ñìåðòüþ ïðîèñõîäèò ýêçèñòåíöèàëüíîå îçàðåíèå, ìèð ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåêó «èíòèìíî áëèçêèì».

Ýêçèñòåíöèàëèñòû àïåëëèðóþò ê ïîíÿòèþ îò÷óæäåíèÿ Ìàðêñà, íî ïîäìåíÿþò êîíêðåòíîå îò÷óæäåíèå îò ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ïðîäóêòà òðóäà, âåäóùåå ê îò÷óæäåíèþ ëè÷íîñòè îò ñàìîé ñåáÿ, îò÷óæäåíèåì îò àáñòðàêòíîãî îáùåñòâà.

Ðîññèè ïî ýòîìó ïóòè øëè Áåðäÿåâ (1874-1948), Øåñòîâ (1866-1938).

Ðàöèîíàëèñòû ïðîòèâîïîñòàâëÿþò ñóáúåêò è îáúåêò, ñîîòâåòñòâåííî, âåñü ìèð ðàçäåëÿþò íà îáúåêòèâíîå è ñóáúåêòèâíîå, íà ñàìîì äåëå, óòâåðæäàþò ýêçèñòåíöèàëèñòû, ñóáúåêò è îáúåêò åäèíû. Êàçàëîñü áû ïîëíàÿ ïðîòèâîïîëîæíîñòü ñóáúåêòèâíîìó èäåàëèçìó, íî ýêçèñòåíöèàëèçì ñ íèì òîæäåñòâåíåí, ëèøü ôîðìà äðóãàÿ. Åñëè ñóáúåêò è îáúåêò åäèíû, òî è îñíîâíîé âîïðîñ ôèëîñîôèè ëèøàåòñÿ ñìûñëà, à ìèð è åñòü êîìïëåêñ îùóùåíèé.

Èñêóññòâî ñëåäóåò ìîäå.

Àíòîíèîíè ñíÿë çàìå÷àòåëüíûé ôèëüì «Òàéíà Îáåðâàëüäà», íî ýòî, ñêîðåå, èñêëþ÷åíèå.

ôèëüìàõ Àíòîíèîíè âñå àêêóðàòíî, åñëè êàôå — òî âûëèçàíî, âûëèçàíû ãàììà êðàñîê, ëèíèè. Ïîñòîÿííî ïîëóìðàê, êàê íà ïîëîòíàõ Êîðî, ëèöà ðàçëè÷àþòñÿ ñ òðóäîì. Äóøà ðåæèññåðà çà îáëàêàìè, â ïîëóñíå. Âñ¸, ÷òî ïðîèñõîäèò â æèçíè, åãî íå èíòåðåñóåò, íè çàáàñòîâêè, íè âîéíû, íè íàóêà, íè÷åãî. Èíòåðåñóþò åãî ñîáñòâåííûå íàñòðîåíèÿ, êîòîðûå îí èìåíóåò îáðàçàìè.

Ìóñîð, ðâàíü, êàê â àìåðèêàíñêèõ ôèëüìàõ íè-íè, íî áðîñèòü ïëàù íà ïîë íîðìà.

Ñåêñ êàê êóëüòóðà. Àíòîíèîíè ëþáóåòñÿ æåíñêèì òåëîì, ïîýòèçèðóåò åãî, äóøà æåíùèíû íå èíòåðåñóåò, äóøà ðàññêàçûâàåò, ÷òî îíà ëþáèò ìàñòóðáèðîâàòü, åùå ëó÷øå, åñëè ýòî åé äåëàåò ìóæ÷èíà, à åùå ëó÷øå æåíùèíà, òàê íåæíåå, âîîáùå ëó÷øå, ìóæ÷èíà òîëüêî î ñåáå äóìàåò, à æåíùèíà õî÷åò äîñòàâèòü òåáå íàñëàæäåíèå.

Ìóçûêà âñåãäà ëåãêàÿ, íå âûçûâàþùàÿ ñèëüíûõ ýìîöèé, ìóçûêàôîí, ìóçûêà íè î ÷åì.

Ñþæåò íåò íèêàêîãî ñþæåòà. Êàäðû ïðîèçâîëüíî ñìåíÿþò êàäðû, êàêàÿ-òî ñâÿçü ìåæäó àññîöèàöèÿìè ïðèñóòñòâóåò, íî íåò íè ëîãèêè, íè çàâÿçêè, íè ðàçâÿçêè, íè êóëüìèíàöèè, íè÷åãî. Îäíà èñòîðèÿ ñìåíÿåò äðóãó, áåç ñâÿçè è ñìûñëà.

Êâàðòèðû íå æèëûå, ýòî ïàâèëüîíû äëÿ ñúåìîê.

Ãåðîè ñîñòîÿòåëüíû, äàæå áîãàòû, êóäà ñìîòðåë Ãóýððà?

«Çà îáëàêàìè», â àíîíñå ïèøóò, ÷òî ðàññêàçàíû ÷åòûðå ôèëîñîôñêèå èñòîðèè, ðå÷ü î çàãàäî÷íîé æåíñêîé äóøå. Íî íè÷åãî çàãàäî÷íîãî, íè÷åãî ôèëîñîôñêîãî.

Îòçûâû î ôèëüìå îäíè è òå æå: «Î, Ñîôè! Î, Ìàð÷åëëî! Î! Íó, íå áóäó ðàññêàçûâàòü. Ñàìè ïîñìîòðèòå».

Ó Ôåëëèíè îäèí ôèëüì ïîñâÿùåí ðåæèññåðó, ó Àíòîíèîíè öåëûõ äâà.

— Ó ìåíÿ áóäåò ðåáåíîê.

— ß óáèëà ñâîåãî îòöà.

— Ìíå íðàâèòñÿ ìåðçíóòü.

Ýñòåòèêà, ïîýçà, áîãåìà.

Êàòåõèçèñ ðåæèññåðà âûñêàçàí â ôèëüìå «Çà îáëàêàìè»: íóæíî îòðåøèòüñÿ îò âíåøíåãî ìèðà, îò âñåãî, ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ñîáñòâåííîì «ÿ», ÷òîáû ñëûøàòü «çâóêè èçâíå». Îòêóäà? Èç ïîòóñòîðîííåãî ìèðà, æäàòü, êàê âûðàçèëñÿ ó÷èâøèéñÿ ÷èòàòü êîò Ìóðð èç ñêàçêè Ãîôìàíà, êîãäà ïðèäåò îçàðåíèå.

Ñîáñòâåííî, ýòî âñ¸. Àíòîíèîíè îõâà÷åí äóõîì ôèëîñîôèè Êüåðêåãîðà.

***

Ïðàêòèêà âûøå òåîðèè, çàäà÷à ôèëîñîôîâ íå îáúÿñíÿòü ìèð, à èçìåíèòü åãî ïðàêòè÷åñêè. Êàáèíåòíûå ó÷åíûå ñ èõ ìóäðñòâîâàíèÿìè íè÷åãî ìåíÿòü íå ñîáèðàþòñÿ. Îíè óñòðîåíû, ñûòû, äîâîëüíû, ïðèíÿòû â áóðæóàçíîé ýëèòå. Çàïàäíàÿ è ðîññèéñêàÿ ôèëîñîôèÿ XX XXI ââ. çà ðåä÷àéøèì èñêëþ÷åíèåì çàñëóæèâàåò òîëüêî îäíîãî ýïèòåòà óáîãàÿ.

Ðåíåññàíñ ñóáúåêòèâíîãî èäåàëèçìà â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ îáóñëîâëåí íå ñòîëü êðèçèñîì êàïèòàëèçìà, ñêîëüêî áåññèëèåì ïåðåä åãî äèêòàòóðîé, êðèçèñîì ëåâîãî äâèæåíèÿ â ìèðå, êîòîðîå áûëî ðàñêîëîòî ïîëèòèêîé ñòàëèíñêîé êëèêè. Ñòàëèíèçì âûõîëîñòèë ìàðêñèçì, ÷àñòü ëåâîãî äâèæåíèÿ àíãàæèðîâàë êàïèòàë, â öåëîì îíî îêàçàëîñü ñïîñîáíî ê æîíãëèðîâàíèþ òåðìèíàìè, ê àðèñòîêðàòè÷åñêîìó ñëîâîáëóäèþ, íî íå ê ôèëîñîôñêîìó äèñêóðñó, íå ê ðàçâèòèþ ìàðêñèçìà.

Àâãóñò 2021.

Ëèòåðàòóðà

1. Èäåàëèñòè÷åñêàÿ äèàëåêòèêà â XX ñòîëåòèè. Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1987

2. Íîâûå òåíäåíöèè â çàïàäíîé ôèëîñîôèè. Ì.: Èí-ò ôèëîñîôèè ÀÍ ÑÑÑÐ, 1988

3. Êàíò È. Ïðîëåãîìåíû. Ì.: 1937. Ñ. 41, 52.

4. Ìàðêñ Ê. Ýêîíîìè÷åñêî-ôèëîñîôñêèå ðóêîïèñè 1844 ãîäà. Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Èç ðàííèõ ïðîèçâåäåíèé. Ì.: 1956. Ñ. 596.

5. Äàéñîí Ô. Ýíåðãèÿ Âñåëåííîé. 3íàíèå-ñèëà. 1972. ¹ 6. Ñ. 27

6. Êàðòåð Á. Ñîâïàäåíèå áîëüøèõ ÷èñåë è àíòðîïîëîãè÷åñêèé ïðèíöèï â êîñìîëîãèè. Êîñìîëîãèÿ è íàáëþäåíèÿ. Ì.: 1978. Ñ. 373.

7. Ýíãåëüñ Ô. Äèàëåêòèêà ïðèðîäû. Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Ñî÷. Ò.20.Ñ.369.

8. Ìàòåðèàëèñòû Äðåâíåé Ãðåöèè. Ì.: 1955. Ñ. 49.

9. Êàíò È. Êðèòèêà ÷èñòîãî ðàçóìà. Ñî÷. â 6 ò. Ì.:1964.Ò.3. Ñ.107.

10. Êàðëåéëü Ò. Òåïåðü è ïðåæäå. Ì.: Ðåñïóáëèêà, 1994. Ñ. 207.

11. Ñóìåðêè áîãîâ. Ì.: Ïîëèòèçäàò, 1989. C. 284-285.

12. Êüåðêåãîð. Ñòðàõ è òðåïåò. Ì.: Ðåñïóáëèêà, 1993. Ñ.28.

13. Ìàðêñ Ê., Ýíãåëüñ Ô. Èç ðàííèõ ïðîèçâåäåíèé. Ì.: 1956. Ñ. 449.

14. Ýíãåëüñ Ô. Äàòñêî-ïðóññêîå ïåðåìèðèå. Ñî÷., èçä. 2. Ò. 27. Ñ. 70.

15. Guignon, Charles B. Existentialism: basic writings, Derk Pereboom. Hackett Publishing, 2001. P. xiii.

Введение

1. Постановка проблемы одиночества в экзистенциализме

2. Одиночество: положительные и негативные коннотации

Заключение

Список литературы

Постановка проблемы одиночества в экзистенциализме

Экзистенциализм как оригинальное философское направление получило широкую известность в западноевропейской интеллектуальной мысли в начале XX века. Популярность экзистенциальной философии связана с её критикой отвлеченных идеалистических систем философии и отказом от структуралистских подходов, от строгой рационализации субъектно-объектных отношений. На первый план концептуальной установки выступает человек с его уникальным жизненным миром, который проявляется в опосредованной окружающей действительности. Существование человека не рассматривается как часть более общей структуры или унифицированный элемент, что свойственно структурализму, а выражается через соотношение с бытием, при этом обозначает специфику бытия самого человека, его онтологическую характеристику и онтическое значение.

Предпосылкой экзистенциализма в постановке предметно-исследовательской области следует назвать философию жизни, в частности заметное влияние оказала философия Ф. Ницше. Неслучайно, что экзистенциализм имеет схожие интенции с философией жизни, хотя он и приобретает популярность именно в XX веке, первым экзистенциальным философом принято выделять С. Кьеркегора (1813-1855). Его философия ориентирована на рассмотрение уникальности человеческого существования и непосредственно затрагивает проблему одиночества. Человек существует в трёх возможных формах: 1) эстетической; 2) этической; 3) религиозной. Первая форма природное отношение к жизни и она не даёт человеку свободы, вторая форма – это путь добродетели, а высшая цель – узы брака. И только последняя форма религиозная – достойная христианина, напомним, С. Кьеркегор был протестантом и религиозным человеком. Понятие одиночество представлено в романизированном образе рыцаря, который является героем и спасителем, только одиночество охраняет его от пагубных пороков. Таким образом, для С. Кьеркегора страх и трепет перед высшим началом позволяет пребывать в блаженном одиночестве, в одиночестве перед целом миром.

Жан-Поль Сартр (1905-1980) представитель атеистического экзистенциализма, пересматривающего основания нравственности и гуманистического начала человеческой природы. Его позиция противополагает учению С. Кьеркегора, который в качестве положительного одиночества человека выделял приобщение к божественному, мистическому началу бытия. В романе «Тошнота» Ж.-П. Сартр отразил основную интенцию своей философии, указав на появление чувства тошноты при попытке осознать бытие, и своё место в нём. Состояние тошноты есть способ пребывания человека в мире, когда впервые обнаруживает подлинный смысл бытия. Труд «Бытие и Ничто» описывает онтологическую структуру, которая отличается от предложенной М. Хайдеггером, то имеет общую цель: показать наличия онтологической характеристики экзистенции человека. Бытие в своей целостности состоит из двух несводимых способов наличествовать в мире «бытия-в-себе» и «бытия-для-себя». Первый есть предметный мир, второй – доступен только для человека в процессе вопрошания, сожаления и т.д. Основной характеристикой обнаруживаемой осознающим человеком является открытие отрицания, а посредством него и Ничто. В таком отрицании своей предметной самости, прожитого времени, Других, окружающих предметов или «бытия-в-себя», человек проживает, если подлинно понимание себя, и именно такое состояние можно назвать одиночеством. В обществе других человек не находит выхода из состояния одиночества, так как в итоге, У Ж.-П. Сартра «любая форма коллективности невозможна в силу присутствия саморазрушительных тенденций в ней самой».

Мартин Хайдеггер (1889-1976), создатель фундаментальной онтологии, изложенной в работе «Бытие и время», а также в «Исток художественного творения». Основание его онтологии является разделение на Бытие и Сущее.

Сущее – это весь предметный мир в его многообразии, а также человек, но он является особым сущим. Как указывает М. Хайдеггер «бытие есть всякий раз бытие сущего», то есть сущее и бытие всегда связаны. Специфика человека состоит в том, что вместе с его бытием и через его бытие, само бытие открыто. Люди должны стать для себя предметом феноменального описания, и благодаря этому бытие станет открыто для человека. Открывание бытия – это бытийная определенность как конкретного бытия «тут» и «здесь». Данное бытие предстаёт в виде Dasein, которое В.В. Бибихин переводит как присутствие. Человек является предметом его же «опрашивания», как конкретное бытие, или «вот-бытие». Далее само сущее имеет два рода: 1) сущее, как «что» («чтойность») и 2) сущее как «кто» («ктойность»). Бытие ктойности есть экзистенция, которая присуща только человека, а сама экзистенция есть способ бытия через человека.Таким образом, вся онтология М. Хайдеггера выстраивается н а едином фундаменте — бытии человека, подлинной экзистенциальной философии. Проблема одиночества раскрывается немецким философом через соотношение Das-man и собственно Da-sein: когда человек приобщается к массе, не спрашивает, не пытается «приоткрыть» бытие и его сущность, он становится только один из многих. Поэтому, каждый, кто мыслит и «вопрошает» всегда находится в состоянии одиночества, специфическом одиночестве со всем бытием.

Карл Ясперс (1883-1969) акцентировал внимание на процессе развертывания человеческого существования в соотношении с историческим временем. Создал специфический концепт «осевого времени» в противоположность мнению о линейности процесса истории, оказавшим заметное влияние на становление социальной философии. Каждое историческое событие вершится в конкретной индивидуальности, и только историк олицетворяющий истинного поэта раскрывает смысл каждого события в отдельной трагедии или комедии. К. Ясперс примечателен выявлением нового значения трансценденции как «абсолютно объемлющее», отличного от трансценденции в кантианской традиции. «Абсолютно объемлющее» есть недостижимый предел всякого бытия и мышления, ему прошествует экзистенция, как невыраженная часть самости человека

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

Содержание к диссертации

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты социологического анализа нигилизма 14

1.1. Концепции нигилизма в философии и социологии. 14

1.2. Нигилизм как социально-культурное явление 36

1.3. Трансформация нормативно-ценностной системы современного российского общества как источник нигилизма 49

Глава 2. Формы проявления нигилизма в культуре современного российского общества 69

2.1. Правовой нигилизм 69

2.2. Нигилизм и молодежная контркультура 87

2.3. Экстремизм и терроризм как проявления нигилизма 108

Заключение 128

Примечания 134

Библиография .1

Нигилизм как социально-культурное явление

Трансформация нормативно-ценностной системы современного российского общества как источник нигилизма

Нигилизм и молодежная контркультура

Экстремизм и терроризм как проявления нигилизма

Нигилизм как социально-культурное явление

В XX веке проблематика нигилизма является одной из самых обсуждаемых в философских, культурологических и социологических дискуссиях. В последние десятилетия количество монографий и научных статей, посвященных анализу нигилизма, его места в современной культуре, исследованию его различных проявлений, значительно возросло. Данный факт обусловлен, прежде всего, коренными изменениями в массовом сознании современных людей, когда абсолютное и относительное неверие, или отрицание смысла, становится одной из самых распространенных мировоззренческих установок. Это приводит к появлению новых форм негативизма в сознании и практической деятельности. В частности, Ж. Бодрийяр, говоря о нигилизме как о факте жизни, отмечает, что в начале XX века существовал эстетический, сюрреалистический и дадаистский нигилизм; еще раньше, в начале XIX века, можно было говорить о романтическом нигилизме. Теперь же в широких слоях распространился нигилизм как полное безразличие и отсутствие убеждений. Он пишет: «… для нас не остается ни малейшего проблеска надежды, что течение вещей еще сможет приобрести какой-то смысл». (1) Все это говорит о том, что нигилизм – это не просто литературная или философская проблема, а часть современной социальной действительности.

Практическую актуальность проблемы нигилизма подчеркивает также Урсула Хоманн, автор обзора на тему «Нигилизм и искание смысла». Обобщая проанализированные ею работы, она пишет: «Современная мысль снова переживает кризис, и утверждение, что традиционные общеобязательные представления о ценностях и общепринятые образы мысли давно уже не удовлетворяют никого… не кажется ни особенно новым, ни удивительным… Просвещенческие идеалы давно успели потускнеть. Вместо надежды на будущее и веры в прогресс перед лицом необеспеченности настоящего и неуверенности в завтрашнем дне все шире распространяются безнадежность, страх и резиньяция. Не происходит не одного публичного выступления, ни одного комментария к текущим событиям, чтобы в них не констатировалось повсеместное ощущение утраты смысла и не выражались сож;аления по поводу вялой безучастности у большей части молодежи». (2)

Нигилизм (от лат. nihil – ничто) в широком смысле выражает отрицательное отношение субъекта (группы, общности) к определенным ценностям, нормам, взглядам, идеалам, отдельным, а подчас и всем сторонам человеческого бытия. Это – одна из форм мироощущения и социального поведения.

Действительная история нигилизма может быть рассмотрена в двух аспектах. Во-первых, в качестве истории развития самого нигилистического мироощущения как неприятия утвердившихся в обществе норм и ценностей. И во-вторых, в качестве истории осознания нигилистической проблематики и рефлексии над ней. В данном случае нас будет интересовать именно последний аспект истории нигилизма. При этом ориентирами исторического экскурса в проблему будут служить вопросы взаимосвязи нигилизма с характером и особенностями современной культуры.

У. Хоманн намечает три основных стадии почти двухсотлетней истории осмысления проблемы нигилизма. На первой стадии, в конце XVIII века, происходит вхождение понятия нигилизма в обиход философских споров благодаря концепции Ф. Якоби. На второй (после Ф. Ницше) – нигилизм обрел статус философской категории. Наконец, начиная с 30-х годов XX века, нигилизм превратился в явление политической и духовной культуры, в умонастроение, претендующее на то, чтобы овладеть массовым сознанием.

Если ростки нигилизма как определенного умонастроения можно обнаружить достаточно давно, то проблематика нигилизма в явном виде появляется в середине XIX века, когда в западноевропейской философии на передний план выступают иррационалистические концепции. Для этого име 16 лись определенные идейные и социальные причины. Прежде всего, утверждение философского иррационализма происходит по мере разочарования в тех идеях, которые проповедовал философский рационализм. Представители последнего считали, что природа и история базируются на принципах разума, поэтому возможен прогресс в обществе на основе применения законов разума и просвещения. В середине же XIX века стало понятно, что развитие науки и техники само по себе не ведет к реализации вековых идей человечества, более того оно может иметь негативные последствия для самого человека. Из-за этого утратила свою притягательную силу идея приоритета социальной активности человека, стали распространяться скептицизм и пессимизм. Под влиянием этого умонастроения происходит переосмысление рационалистической концепции отношения человека к окружающей действительности, изменение представлений о смысле и целях человеческой деятельности и познании, пересмотр самих способов осмысления бытия.

Во многих отношениях начало новому типу философствования положил А. Шопенгауэр. Все существующее, по его мнению, выступает проявлениями воли, которая понимается как универсально-космический феномен. Воля иррациональна и не имеет разумной цели, она выступает лишь как потребность выжить и сохраниться. Поэтому неразумным является и мир в целом, история лишена смысла, а наука постоянно заходит в тупик, пытаясь обосновать мир исходя из законов разума. Жизнь человека Шопенгауэр рассматривает как безнадежное угасание и страдание. Человек может придать своей жизни смысл, лишь избавившись от воли к жизни, погрузившись в состояние «нирваны».

Наиболее полное свое теоретическое обоснование нигилизм получил в концепции Ф. Ницше, чьи размышления о нем положили начало целой философской традиции. Примечательно, что сам термин «нигилизм» Ницше позаимствовал у французского писателя Поля Бурже, который в свою очередь взял его у И.С. Тургенева. (3) Именно в образе героя романа Тургенева «Отцы и дети» – Е. Базарова – тип нигилиста получил свое обобщенное художественное выражение. Он представал как герой-бунтарь, отвергавший многие устоявшие ценности окружавшей его действительности и предлагавший новые идеи. Вслед за этим нигилистами стали называть революционеров и радикальных реформаторов, резко критиковавших современные им порядки. В России 60-70 годов XIX века идеи нигилизма обычно связывались с именами Д.И. Писарева, П.Н. Ткачева, П.А. Кропоткина. Стоит отметить и тот факт, что среди размышлений Ницше о нигилизме значительное место занимала проблематика произведений Ф.М. Достоевского. Обращаясь к материалам русского писателя, он использовал их для подтверждения основных положений своей концепции, хотя общая оценка нигилизма у Достоевского и Ницше не совпадала. (4) Ницше исходит также из идей А. Шопенгауэра о бессмысленности человеческого существования, однако не соглашается с тезисом последнего об угашений «воли к жизни» и придает нигилизму активный характер переоценки ценностей.

Ницше впервые дал определение понятию «нигилизм». «Что означает нигилизм? – спрашивает он и отвечает: «То, что высшие ценности теряют свою ценность … нет цели, нет ответа на вопрос «зачем?». (5) Уже в этом коротком определении заложена глубокая идея, – нигилизм возникает там, где жизнь обесценивается, где потеряна цель и нет ответа на вопрос о смысле жизни, о смысле существования самого мира. Нигилизм – это явление, связанное с переоценкой высших ценностей, именно тех ценностей, которые только и наполняют смыслом все действия и стремления людей.

Рассуждая о происхождении нигилизма, Ницше пытается не только проследить конкретный способ его происхождения (т.е. ответить на вопрос «как?»), но и выявить исторические корни этого мироощущения (т.е. ответить на вопрос «откуда?»). Соответственно этому выделяется психология и история нигилизма.

Нигилизм есть процесс обесценивания прежних верховных ценностей. Когда эти верховные, придающие ценность всему сущему ценности обесцениваются, лишается ценности и опирающееся на них сущее. Возникает ощу 18

щение неценности, ничтожества всего. Нигилизм как падение верховных ценностей есть, таким образом, одновременно приход нигилизма как «психологического состояния» или как ощущения неценности всего.

Существуют, по мнению Ницше, три условия возникновения психологического состояния нигилизма. Во-первых, – это разочарование в поисках осмысленности жизни. Оно наступает, когда люди ищут во всем происходящем «смысл», которого там нет. Под смыслом он понимает ценность вещей, а также цель, то есть любые «к чему» и «ради чего» человеческих поступков и свершений. Ницше перечисляет, каким мог бы быть искомый смысл: «нравственный миропорядок»; «возрастание любви и гармонии во взаимоотношениях существ»; вечный мир; «приближение к состоянию всеобщего счастья». Однако эти безусловные цели в человеческой истории никогда еще не достигались. Все усилия и предприятия, все начинания и действия, направленные на их достижение, оказались бессмысленны. Ожидания человека в этом плане оказываются обманутыми, и возникает сомнение, – стоит ли вообще устанавливать для сущего в целом какую-то цель и искать какой-то смысл. Сами верховные ценности в этих условиях начинают шататься, утрачивает свой бесспорный характер. Шаткость верховных ценностей доходит до сознания человека, в силу чего меняется его отношение к сущему в целом и к самому себе.

Вторым условием наступления психологического состояния нигилизма является то, что человек пытается обнаружить в окружающем мире какую-либо целостность и системность. Ему эту необходимо для собственного самоутверждения, чтобы ставить цели и планировать поступки. Поскольку верховные ценности поколеблены, необходимо чтобы за видимым хаосом и становлением существовал какой-либо порядок. Оказывается однако, что организация и систематизация придуманы людьми для собственного удобства, и в реальном мире просто не существуют.

Трансформация нормативно-ценностной системы современного российского общества как источник нигилизма

В социологии принято различать стабильное и кризисное состояние общества. Первое означает устойчиво воспроизводящийся социальный порядок. Второе выражает нарушение стабильности, служит способом движения социальной системы от прежнего ее состояния к новому. При переходе к новым формам организации общественной жизни адаптация населения к изменяющимся условиям протекает, как минимум, в двух внешне независимых друг от друга, но внутренне тесно связанных между собой пространствах обстоятельств. В первом из них происходит адаптация различных социальных групп (и составляющих их индивидов) к изменяющимся социальным условиям жизни (в первую очередь, материальным и экономическим). Арсенал средств, используемых при этом, состоит из материальных благ и социальных позиций, унаследованных от предыдущих социально-экономических обстоятельств, обеспечивающих удержание или развитие сложившегося уровня и качества жизни. Среди них, в первую очередь, – экономический и профессиональный статус, а также системы социальных связей. (34) Другая область, внутри которой происходит адаптация, – это ценностно-нормативное пространство, детерминирующее изменяющиеся социальные отношения. В этом пространстве на уровне поведенческих навыков происходит выработка норм, адекватных новым социальным обстоятельствам, а также усвоение ценностных приоритетов и общей системы мироотношения, обеспечивающей индивиду эффективную реализацию собственных жизненных программ в изменившихся социальных обстоятельствах. (35)

Таким образом, во время кризиса общество стоит перед необходимостью переоценки ценностей, как морально-этических, адресованных отдельной личности, так и социальных и общечеловеческих, адресованных всему обществу. Необходимость такой переоценки связана с тем, что основной подсистемой социальной регуляции, обеспечивающей существование, воспроизводство и развитие социальных отношений в любой сфере общества является культура. Она создает такие важные условия для стабильности функционирования социума, как формирование того или иного способа упорядочения реальности, единство системы ориентиров для проявления социальной активности, единство интерпретации и оценки своего и чужого поведения, т.е. способствует стандартизации и упорядочению социальных взаимодействий.

Важным моментов в осмыслении состояния современного российского общества является характеристика его как транзитивного (переходного). С этим согласны практически все исследователи, независимо от того, как они оценивают происходящие изменения, считают их реформированием или разрушением. Можно отметить терминологическую неопределенность в названии этого перехода вследствие того, что в современной отечественной науке наблюдается сосуществование различных социологических, политологических и культурологических парадигм. Его обозначают как переход от социализма к капитализму; от тоталитаризма к демократии; от плановой, административно-командной и даже мобилизационной экономики к современной, либеральной; существуют и утверждения о движении России в направлении к Западу, или о ее возвращении из Азии в Европу.

Заслуживает внимания позиция тех авторов, которые полагают, что современный переходный период в России аналогичен переходу европейских обществ от феодализму к капитализму или от традиционного общества к гражданскому. М.Н. Кузьмин отмечает по этому поводу: «…мы, несмотря на внешние успехи в наращивании «материального тела» индустриальной цивилизации, парадоксально продолжаем оставаться гетерогенной страной, которая социально, ментально и культурно во многом еще не выбралась из полутрадиционного состояния общества, из многоукладное, когда различные регионы страны, сосуществуя хронологически одновременно и как бы «взаимопроникающее реально живут в разном историческом времени». (36)

Автор работы «Социальная модернизация в России в конце XX века» Л.А. Беляева также определяет суть данного перехода как трансформацию сословной структуры в классовую. По ее мнению, сословно-иерархическая структура общества формируется на основе безрыночного, т.е. бессубъектного производства и распределения. Такое общество всегда организовано по вертикали, его бессубъектность не мешает жесткой детерминированности социальной структуры. Переход к новому, несословному обществу, – отмечает Беляева, – в настоящих условиях чрезвычайно труден, ибо требует радикальных изменений в общественных отношениях. «Бремя прошлого развития, традиционно сложившаяся структура ценностей накладывают свой отпечаток на все процессы, в том числе и преобразование социальной структуры в целом и ее отдельных элементов. Преодоление сословной структуры общества в России сопровождается своеобразными процессами трансформации элитного слоя, формированием классовой стратификации, изменением социального статуса российской интеллигенции и глубокой имущественной дифференциацией населения». (37)

В любом случае под социальным переходом понимается радикальная системная и структурная трансформация общества, ведущая к замене одного типа социального порядка другим. Важным аспектом становления нового социального порядка является формирование новой нормативно-ценностной системы. Под нормативно-ценностной системой в социогуманитарном знании принято понимать комплекс, состоящий из интересов, ценностей, целей и средств их достижения.

Нигилизм и молодежная контркультура

Эти данные созвучны результатам пилотажного исследования ценностных ориентации учащейся молодежи, проведенного в феврале 2002 года на базе Карачаево-Черкесского государственного педагогического университета при участии автора. Было опрошено 185 студентов четырех факультетов ВУЗа. Индикаторами неприятия молодежью существующих моральных и правовых норм служило их отношение к девиантным нормам поведения и степень причастности к формам данного поведения.

На вопрос: «Совершали ли Вы какие-либо правонарушения?» – около трети молодых людей (32%) дали положительный ответ и более половины (58%) – отрицательный. На вопрос: «Есть ли у Вас в «криминальном мире друзья?», – положительный ответ дали 46% опрошенных. 19% опрошенных считают для себя вполне возможным участие в криминальных группировках, а 10,3 % расценивают этот способ зарабатывания денег как нормальный и допустимый. При этом 23% опрошенных в качестве основной причины бедности называют неумение воровать.

Показательно также отношение молодежи к употреблению наркотиков и алкоголя. 64% респондентов указали, что не пробовали наркотиков и не хотят; 19% – признаются в том, что пробовали, но больше не хотят; 15% -свидетельствуют, что «балуются» иногда; 2% – заявляют, что постоянно употребляют наркотики. 48% опрошенных употребляют легкие спиртные напитки, 11% – крепкие, и лишь 41% заявили, что не употребляют алкоголь. Около 9% респондентов положительно относятся к проституции.

Такая моральная «неразвитость» может быть объяснена как неустойчивостью ценностных ориентации, свойственной для молодежи, так и противоречием между ее потребностями и возможностями для их удовлетворения, которое с особой силой обостряется в кризисные моменты развития общества. Неудовлетворенная потребность в самоутверждении может приводить не только к насильственным преступлениям, но и к «уходу» в мир алкоголя или наркотиков.

В то же время в ситуации переходного периода развития социума у молодежи есть и свои преимущества перед старшими поколениями. Л.Е. Ке-сельман и М.Г. Мацкевич, исследуя показатели пессимизма и оптимизма в различных возрастных группах, пришли к выводу о наличии большего потенциала адаптации молодежи к современным условиям по сравнению с другими генерациями. (36) Нынешняя ситуация в российском обществе определяется общим изменением механизмов социальной жизни. Это предопределяет не просто изменение, но зачастую полную смену правил социального и экономического поведения индивидов. Такая ситуация требует от человека не просто освоения новых навыков, но и, что крайне тяжело, отказа от старых, ранее приобретенных, тех, которые еще относительно недавно вполне обеспечивали существование, а подчас и преуспевание. Чем большим опытом использования ранее приобретенных навыков и ценностно-нормативных представлений обладает отдельно взятый человек, тем, при прочих равных условиях, ему труднее отказаться от них, а значит, и освоить новые, адекватные нынешним условиям жизни. От этого практически полностью освобождены молодые люди, нормативно-ценностная структура которых формируется сегодня в естественном процессе социализации.

Именно поэтому так контрастен сейчас оптимизм молодежи на фоне пессимизма пожилых людей. Согласно социологическим исследованиям у молодежи в возрасте до 25 лет заметно преобладают оптимисты. В 2000 году среди молодых петербуржцев индивидуальных оптимистов, ожидающих повышения своего благосостояния, в семь-восемь раз больше, чем их антиподов, оценивающих свои индивидуальные перспективы пессимистически. Особенно заметно преобладание оптимистов в группе 20-24-летних – тех, кто родился между 1976 и 1981 годами. Во всех последующих возрастных группах отчетливо наблюдается рост численности индивидуальных пессимистов. На рубеже сорокапятилетия зона ощущения благополучия и экономического оптимизма заканчивается. В последующих возрастных группах фиксируется преобладание пессимистического видения индивидуальных экономических перспектив. (37)

Понятно, что в определенном смысле оптимистический взгляд на мир и собственное будущее молодым обычно присущ в большей мере, нежели более пожилым людям. Однако такой существенный разрыв уровней оптимизма и пессимизма молодежи и старших поколений в относительно стабильный период был бы невозможен. Он объясняется тем, что молодежь практически полностью свободна от необходимости отказываться от груза неприемлемых в новых условиях представлений и навыков. На плечи же представителей старших поколений давит не только необходимость освоения новых норм и навыков социальной и экономической жизни, но и груз старых, хорошо зарекомендовавших себя раньше, но в большинстве своем неприемлемых сейчас социальных навыков и стереотипов. И ко всему этому добавляется естественное возрастное усиление ригидности (снижение лабильности). Именно этим обусловлены их адаптационные проблемы.

Все вышеперечисленные факторы приводят к генерационной отчужденности современной российской молодежной субкультуры и ее контркультурной направленности. Как отмечает В.Я. Суртаев, поиск своего пути в новых социально-экономических условиях, ориентация на ускоренное статусное продвижение и, в то же время, прогрессирующая социальная неадаптивность привели к противопоставлению молодежной культуры «культуре отцов». (38) Особенно заметны контркультурные элементы молодежной субкультуры на уровне досуга. При этом следует подчеркнуть, что досуг воспринимается молодежью как основная сфера жизнедеятельности, и от удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность жизнью молодого человека. Подлинная жизнь для молодого человека зачастую начинается за порогом школы, вуза или места работы. Молодежь уходит в досуг как в определенную защищенную нишу, где она чувствует себя по-настоящему свободной. Культура свободного времени является одним из показателей развития свободы и творческой активности личности. Поэтому особенности молодежной субкультуры можно выявить на материале исследований ее досуга.

Социологические исследования, проведенные А.Л. Маршаком (39), позволили установить наиболее частые виды досуговой деятельности молодежи. (См. таблицу 4) Таблица 4. Наиболее частые виды досуговой деятельности российской молодежи. Затраты времени на антикультуру (азартные игры, употребление алкоголя и др.) 10 8 3 Результаты пилотажных исследований, проведенных коллективом Карачаево-Черкесского государственного педагогического университета, подтверждают, что досуговые предпочтения молодежи и в 2002 году остаются прежними. Около 81% респондентов не испытывают потребности в общественной работе в институте или школе. При этом 41% практически каждый день посещает дискотеки или встречается с друзьями в целях пассивного отдыха.

Экстремизм и терроризм как проявления нигилизма

Это потребовало новых, более гибких регулятивов поведения, основанных на личностно-избирательной, осмысленной ценностной позиции. Развенчание веры в Бога и последующее за ним разрушение традиционных шаблонов культуры стало мощным фактором освобождения человека от множества норм и запретов. С одной стороны, это стимулировало активность и самодеятельность индивидов, но с другой, привело к потере четких ориентиров действий. Когда же обозначились разрушительные последствия человеческой инновационной активности, проявились негативные черты индустриализма, стали подвергаться сомнению и ценности современного общества. Подобное разрушение основ культуры послужило основой возникновения нигилистических установок.

В современном российском обществе, в связи с переходным периодом его развития, нигилизм получает особенно широкое распространение. Важной составляющей радикальной трансформации социума является переоценка ценностей. Она необходима для формирования новой нормативно-ценностной системы, способной регулировать социальные взаимодействия в изменившихся условиях. Однако этот процесс сопровождается деструкцией существующего аксиологического сознания. При этом отвергаются не только действительно изжившие себя нормы и ценности, но и многие традиции и правила поведения, составляющие основу национального самосознания. Согласно данным социологических исследований распад прежних ценностей до сих пор продолжается. Кроме того, пока еще декларируемые новые ценности не имеют большого значения, их нарушение в настоящий момент является неписаным правилом.

Такая ситуация представляет социальную опасность, поскольку в этих условиях социальные субъекты обладают недостаточной способностью удерживать на необходимом уровне эффективность воспроизводства общественных отношений. Безразличие к средствам достижения целей, склонность к экстремистскому поведению, различные социальные патологии – все это можно назвать прямыми или косвенными проявлениями нигилизма, которые представляют собой следствия деструкции ценностных систем в трансформирующемся обществе.

Одной из наиболее распространенных форм социокультурного нигилизма в нашей стране является правовой нигилизм. Его сущность заключается в отрицательном отношении к праву, которое приводит к антиправовым поступкам. Подобный дефицит правосознания имеет свои истоки в специфике менталитета, коренящейся в истории российской государственности. Исторически сложилось так, что идея закона ассоциировалась у русского народа скорее с монархом, чем с юридическими нормами. Действительность советского периода лишь усугубила эти явления, так как огосударствление всех сфер общественной жизни приводило к отчуждению человека от власти, а следовательно, к пренебрежению к праву.

В настоящее время легитимность действующей правовой системы также недостаточна. В правосознании народа до сих пор сохраняются элементы юридического нигилизма, причудливо сочетающиеся с безграничной верой в могущество государства. Это связано с характером социальной действительности, в которой происходит постоянное нарушение законов, замена юридических норм актами власти, вследствие чего в широких массах населения прочно укореняются навыки теневого поведения. Современный правовой нигилизм в нашей стране носит разрушительный характер и препятствует действенности социально-политических и экономических реформ. Для изменения ситуации нужна кардинальная перемена установок сознания. Нормы права лишь тогда начнут выполнять свои нормативно-регулирующие функции, когда начнут осуществляться в конкретных правоотношениях, станут осознаваться населением в качестве необходимых социальных ценностей.

Контркультура также может рассматриваться в качестве одного из проявлений нигилизма по отношению к господствующей культуре общества, поскольку активно противостоит официальной культуре, пытаясь разрушить ее фундаментальные ценности. Она является феноменом современного общества и связана, во-первых, с кризисом культуры индустриального социума, а во-вторых, с происходящими в нем глубокими социальными трансформациями, которые сопровождаются декомпозицией социальных статусов и ролей большого количества людей.

Понятие контркультуры в современной социологии зачастую отождествляется с молодежной субкультурой. Это правомерно и обусловлено кардинальным изменением места и роли молодежи в современном обществе. С одной стороны, нынешняя культура ориентирует молодое поколение на самореализацию, возможную лишь в условиях инициативы и творческой активности. С другой, вступая в конкурентную борьбу со старшими поколениями, молодежь нередко оказывается в неравных условия. В современном российском обществе нигилистические тенденции молодежных субкультур усиливаются. Несмотря на присущую ему оптимистичность и способность к адаптации, молодое поколение испытывает трудности в социализации и не всегда может найти социально одобряемые пути поведения. В условиях социальной нестабильности сомнение в традиционных ценностях и социально негативное поведение становятся для молодого человека скорее нормой, чем патологией.

В условиях кризисного состояния общественных отношений происходит резкая активизация различных экстремистских движений. Под экстремизмом понимается приверженность определенных социальных сил к крайним взглядам, мерам и действиям. Для его субъектов характерно агрессивное поведение, стремление добиться своих целей любым путем, отрицание легитимных методов борьбы. Крайним проявлением экстремизма является терроризм. Он представляет собой систему насильственных действий, нацеленных на достижение целей, отражающих интересы достаточно узкой группировки, посредством создания негативного социально-психологического климата.

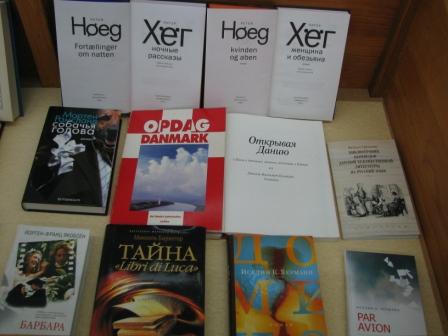

Материалы выставки, подготовленной к визиту Ее Величества Королевы Дании Маргрете II в Санкт-Петербургский Государственный университет.

В цветущей Дании, где свет увидел я,

Берет мой мир свое начало;

На датском языке мать песни мне певала,

Шептала сказки мне родимая моя…

Люблю тебя, родных морей волна,

Люблю я вас, старинные курганы,

Цветы садов, родных лесов поляны,

Люблю тебя, отцов моих страна…

О, Дания! О, родина моя!..

Х.К. Андерсен

История датско-русских литературных контактов насчитывает около 300 лет. При этом общее количество переводов художественной литературы, сделанных с датского языка на русский, достаточно велико, особенно если принимать во внимание тот факт, что Дания — страна небольшая. Сказки Х.К. Андерсена в прекрасных переводах Анны и Петра Ганзенов давно уже стали частью русской культуры. А переведенные еще в ХVIII веке пьесы Людвига Хольберга оказали заметное влияние на русскую литературу того времени. Благодаря активной деятельности целого ряда переводчиков в конце XIX- начале XX веков в России наблюдался подъем интереса к скандинавской и, в частности, к датской литературе. Возрождение этого интереса мы наблюдаем в наши дни.

Выставка, приуроченная к визиту королевы Дании Маргрете II, представляет издания переводов произведений датских писателей (как дореволюционные, так и нового времени) из фондов научной библиотеки им. Горького Санкт-Петербургского университета.

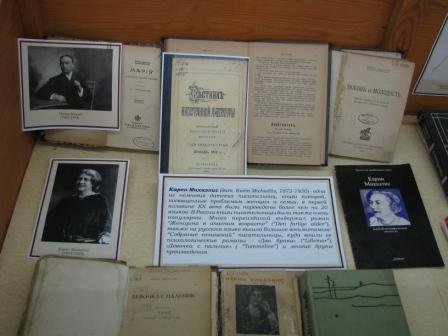

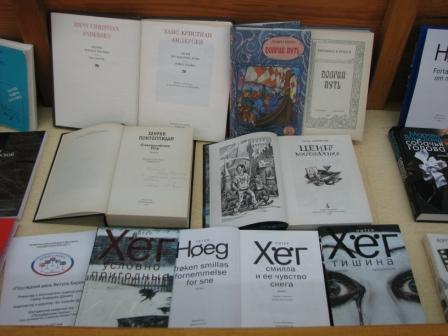

На выставке можно познакомиться с произведениями таких датских писателей, как Л.Хольберг, А.Г. Эленшлегер, Х.К. Андерсен, С. Киркегор, Х. Банг, Й.П. Якобсен, К.Михаэлис и других.

Людвиг Хольберг

Людвиг Хольберг (дат. Ludvig Holberg, 1684-1754) — один из крупнейших датских писателей, представитель эпохи Просвещения. Хольберг широко известен и за пределами Дании, его комедии и басни переводились на многие языки. Именно с Хольберга берет начало история датской литературы в русских переводах. Сначала его комедии, басни и исторические сочинения переводились с немецкого и французского, а позднее стали переводиться и с датского языка. Наибольшую известность приобрели его «Нравоучительные басни» (Moralske fabler), а также комедии — «Жан де Франс» (Jean de France), «Генрих и Пернилле» (Henrich og Pernille) и другие. Образ Жана де Франса стал особенно популярен в связи с галломанией, охватившей многих российских аристократов в то время. На выставке представлены «Басни нравоучительные», изданные в Москве в 1787 году, которыми восхищался русский писатель Д. И. Фонвизин и даже перевел их на русский язык, а в 1764 году написал свою комедию «Бригадир», которая также стала отражением проблемы французского влияния.

Также на выставке можно познакомиться с изданием комедии Хольберга «Гордость и бедность» (издана в Москве в 1788 году).

Адам Готлоб Эленшлегер

Адам Готлоб Эленшлегер (дат. Adam Gottlob Oehlenschlager, 1779-1850) — датский писатель, драматург и поэт эпохи романтизма. Его творчество является образцом скандинавской поэзии XIX века, многие его баллады и поэмы были переведены на русский язык. В России получили распространение также его драматические произведения: «Алладин, или Волшебная лампа» (Aladdin eller den forunderlige lampe), «Хагбарт и Сигне» (Hagbarth og Signe), «Аксель и Вальборг» (Axel og Valborg) и другие. Переводить прозведения Эленшлегера начали с середины XIX века, последние переиздания датируются 90-ми годами XX века. Его поэтические произведения вошли во многие сборники, такие, как «Европейская поэзия XIX века», «Поэзия Европы в 3х томах», издавались на страницах журналов, таких , как «Русское слово» и других.

Ханс Кристиан Андерсен

Ханс Кристиан Андерсен (дат. Hans Christian Andersen, 1805-1875) датский писатель и поэт, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых. Его перу принадлежит более 170 сказок, несколько романов «Импровизатор» (Improvisatoren, 1835); «Всего лишь музыкант» (Kun en Spillemand, 1837), романтических драм «Мулат» (Mulatten, 1840); «Мавританка» (Maurerpigen, 1840) и сказочных комедий «Оле Лукойе (Ole Lukøje, 1850); «Бузинная матушка (Hyldemor, 1851). Российскому читателю произведения Андерсена известны в основном в переводах замечательных переводчиков А.В. и П. Г. Ганзен, которые в 1890-е годы издали четырехтомное собрание сочинений автора.

На выставке представлены книги Андерсена в их переводах: Собрание сочинений, СПб, 1894; драма «Дочь короля Рене», роман «Импровизатор», СПб, 1899 и другие.

Интересны 2 книги сказок, выпущенных в 1945 году. Даже в годы Великой Отечественной войны наше государство находило возможность выпускать книги для детей.

На выставке также можно увидеть первые иллюстрации к сказкам Андерсена, выполненные художником В. Педерсеном.

В 2005 г., в преддверии двухсотлетнего юбилея писателя, было выпущено новое четырехтомное собрание сочинений Х.К. Андерсена в новых переводах под редакцией А. Н. Чеканского.

На выставке можно познакомиться с произведениями Э. Брандеса из книжной коллекции Н.Н. Страхова.

Н.Н. Страхов — публицист, философ, литературный критик, друг Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского (его первый биограф).

Учился на физико-математическом отделении Петербургского университета. Закончил Главный педагогический институт в 1851 году.

Собрание его книг, переданных в дар библиотеке Петербургского университета, насчитывает 12.453 тома.

Йенс Петер Якобсен

Йенс Петер Якобсен (дат. Jens Peter Jacobsen, 1847-1885) — один из самых известных в Европе и России датских писателей, в основном благодаря двум самым крупным психологическим романам — “Нильс Люне” (Niels Lyhne) и “Фру Мария Груббе” (Fru Marie Grubbe). Оба романа на русском языке существуют в двух разных переводах. Роман “Фру Мария Груббе” также вошел в историю переводоведения как классический образец, демонстрирующий два принципиально разных подхода к переводу художественной литературы. Два издания этого романа – 1893 года в переводе П.Ганзена (с его автографом) и 1962 года представлены на выставке. Помимо романов на русском языке также выходили рассказы Якобсена, такие, как “Выстрел в тумане” (Et skud i tågen), «Чума в Бергамо» (Pesten i Bergamo), «Госпожа Фэнс» (Fru Fønss) и другие.

Херман Банг

Херман Банг (дат. Herman Bang, 1857-1912) — датский писатель, потомственный дворянин, обращавшийся в своем творчестве к проблемам аристократии. Его первый роман «Безнадежно погибающие» (Håbløse slægter), описывающий вырождение старинной дворянской фамилии, переводился на русский дважды и переиздавался в России пять раз с 1909 по 1918 год. Банг стал одним из немногих датских писателей, у которого в России вышло полноценное «Собрание сочинений», причем не одно, а два — в 1911 и 1913 году(одно из них, 1911 года, представлено на выставке). А в общей сложности на русский язык было переведено около 30 произведений Банга, в том числе сборники, состоящие из нескольких новелл, например, «Таинственные рассказы» (Sælsomme Fortællinger). Неоднократно переводился и издавался и, пожалуй, самый известный роман писателя «У дороги» (Ved vejen), который можно увидеть на выставке.

Целая витрина посвящена творчеству писателя Х. Понтоппидана.

Хенрик Понтоппидан

Хенрик Понтоппидан (дат. Henrik Pontoppidan, 1857 -1943) крупнейший датский писатель-реалист конца XIX начала XX в., лауреат Нобелевской премии по литературе 1917 года. Понтоппидан вошел в литературу как автор рассказов о жизни крестьянства (сборники «Картины сельской жизни» (Landsbybilleder, 1883); «Тучи» (Skyer, 1890), первым из датских писателей воссоздав правдивую картину социального бесправия. В своем первом большом романе «Обетованная земля» (Det forjættede Land, 1892) Понтоппидан подверг всесторонней критике жизнь датской провинции. Вершиной творчества Понтоппидана стал роман «Счастливчик Пер» (Lykke-Per, 1898-1904), посвященный изображению различных сторон жизни датского общества во второй половине XIX в. С изданием этого романа можно познакомиться на выставке. В России первые переводы произведений Понтоппидана появились уже в начале XX века.

Карен Михаэлис

Карен Михаэлис (дат. Karin Michaëlis, 1872-1950) — одна из немногих датских писательниц, книги которой, посвященные проблемам женщин и семьи, в первой половине ХХ века были переведены более чем на 20 языков. В России книги писательницы были также очень популярны. Много переизданий выдержал роман “Женщина в опасном возрасте” (“Den farlige alder”), также на русском языке вышло большое восьмитомное “Собрание сочинений” писательницы, куда вошли ее психологические романы — «Два брака» (“Lillemor”), «Девочка с пальчик» ( “Tommelise”), который представлен на выставке, издание 1948 года, и многие другие произведения.

Петер Нансен

Петер Нансен (Peter Nansen, 1861—1918) — датский писатель-журналист; видный капиталист, глава крупнейшего датско-норвежского изд. Гипдельдаля (1896—1916). Его культ минутных настроений, повышенный интерес к эротике соответствовал «запросам» рантьерской буржуазии и буржуазной аристократии, эстетствующих прожигателей жизни, совершенно оторванных от какого бы то ни было участия в производстве. Образы героев, фабула и обстановка для психологических этюдов и новелл Нансена взяты из «большого» столичного света и полусвета. В свое время как апофеоз культа минутных настроений произвела сенсацию его своеобразная трилогия «Дневник Юлии» (Julies dagbog, 1893), «Мария» (Maria, 1894) и лирико-автобиографическая идиллия «Мир и гладь — божья благодать» (Guds Fred, 1895). Проблеме любви и брака посвящено и его «Замужество Юдифи» (Judits Agteskab, 1898), «Испытание огнем» (Troskabsproeven, 1899) и др.

На выставке представлен роман «Мария» в дореволюционном издании т-ва М.О. Вольфа.

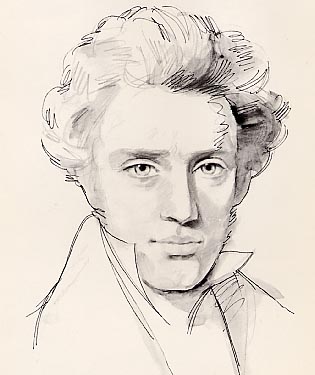

Серен Киркегор

Сёрен Киркегор (дат. Søren Kierkegaard, 1813-1855) знаменитый датский философ, теолог и писатель. В 1843г. он опубликовал несколько важнейших работ: «Или — Или» (Enten-Eller), «Повторение» (Gjentagelsen), «Страх и трепет» (Frygt og Bæven) и в дополнение — девять религиозных рассуждений в трех томах, названных «Поучительные беседы» (Opbyggelige Taler). В 1844г. вышли «Философские крохи» (Philosophiske Smuler) и «Понятие страха» (Begrebet Angest), а также еще девять бесед. Самая значительная философская работа Киркегора — «Заключительное ненаучное послесловие» (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift) вышла в начале 1846г. Подавляющее большинство работ было опубликовано под разными псевдонимами. В России произведения С. Киркегора появились в конце XIX в. в переводах П. Г. Ганзена.

На выставке можно познакомиться с изданием романов «Страх и трепет» и «Наслаждение и долг».

Интересна также и литература о самом С. Киркегоре, например «Русские и датские интерпретации С.Киркегора», М., 1994; С. Киркегор. Жизнь, философия, христианство».

Заключительная часть выставки посвящена истории кафедры Скандинавской филологии, ее современной деятельности и преподавателям.

Библиография:

- E I 2911 И.П. Якобсен. Мария Груббе. СПб, 1893

- 5/16497д Йенс Петер Якобсен. Фру Мария Груббе. М., Л., 1962

- J II 937 Записки неофилологического общества при Императорском Петроградском университете. Вып.8. Петроград, 1915

- E II 43229 т.1-2 Сочинения Андерсена. Т. 1-2. СПб, 1894

- E II 12802 Собрание сочинений Андерсена в 4-х томах. Том 3. СПб, 1894

- E II 12802 Собрание сочинений Андерсена в 4-х томах. Том 4. Спб, 1894

- E II 10613 сер.II вып.XV. Ганс Христиан Андерсен. Избранные сочинения. СПб, 1899

- E II 40568 Лудвиг Хольберг. Комедии. Л., М., 1957

- J II 169 ч.1. Журнал «Сын Отечества». №25 от 7 января 1842 года. СПб, 1842

- J II 59 Журнал «Сын Отечества». Ч.179. СПб, 1836 г.

- Нива, иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни. 1906г.

- J II 1696 Современный мир. №8-9, СПб, 1910

- J II 771 Русская мысль. Книга 6. от 1 июня. М., 1909

- J II 771 Русская мысль. Книга 5. М, 1909

- J II 771 Русская мысль. Книга 2. М, 1909

- J II 771 Русская мысль. Книга 3-4. М, 1909

- J IV 1 Литературные прибавления к Русскому Инвалиду на 1839 год. Т.1. СПб, 1839

- J II 1696 Современный мир. №1. СПб, 1915

- J II 1696 Современный мир. Т.3. СПб, 1913

- J II 1516 Вестник иностранной литературы.№11, 1902 СПб, 1902

- J II 1516 Вестник иностранной литературы. №9, 1902. СПб, 1902

- J II 1516 Вестник иностранной литературы. № 12, 1902. СПб, 1902

- J II 771 Русская мысль. №1. М., 1895

- J II 771 Русская мысль. №2. М,, 1895

- J II 1696 Современный мир. №2. Спб, 1913

- J II 1696 Современный мир. №1. Спб, 1913

- J II 1696 Современный мир. №9. Спб, 1913

- 51/47652 Башня на краю света. Современная датская повесть. Сборник. М., 1983

- 5/39109д Датская новелла 19-20вв. Л., 1967

- 5/67620 Современная датская новелла. М., 1970

- 51/80708 Современная датская новелла. М., 1987

- 4/24147д Современная датская пьеса. М., 1974

- E III 3089 Мать. Сказка Андерсена на 22 языках. СПб, 1894

- H II 2350 Э.Брандес. Гость. М., 1893

- J II 1696 Мир Божий. №1-6. СПб, 1892

- E II 10613 сер.II вып.XVI. Ганс Христиан Андерсен. Импровизатор. СПб, 1899

- E II 27717 Драматическая литература.

- H II 93 №2 М. Бекетова. Г.Х. Андерсен. Его жизнь и литературная деятельность. СПб, 1892

- P II 480 Г.Х Андерсен. Новое платье короля. М., Л., 1945

- P II 481 Г.Х Андерсен. Стойкий оловянный солдатик. М., Л., 1945

- E II 18537 М. Гольдшмидт. Еврей. Петроград, 1919

- E I 9325 Комiрчик, кресало й Нова одежа царська. 3 казки Андерсена. Киiв, 1874

- E I 9324 Свинарь i царiвна на горошинi. 2 казки Андерсена. Киiв, 1874

- E I 21736 Г.Х. Андерсен. Казки. Киiв, 1906

- Г.Банг. Эксцентрические новеллы. М., 1911

- Г. Банг. Без родины. М., 1911

- J I 234 № 1144/1148 1915 Г. Банг. Крах. М., 1915

- E I 37329 Г.Банг. Собрание сочинений. Т.9. М., 1911

- 4/26228 Г. Банг. Михаэль. М., 1910

- Г.Банг. Собрание сочинений. Т.1. М., 1911

- E I 37329 т.4. Г. Банг. Собрание сочинений. Т.4. М.., 1911

- 2/43949д К. Михаэлис. Библиографический указатель. М., 1978

- E I 26030 К. Михаэлис. Девочка с пальчик. Житомир, 1927

- E I 19212 К. Михаэлис. Нильсина-Мать. М., 1938

- E I 36882 К. Михаэлис. Мать. М., 1958

- E I 11649 П. Нансен. Мария. СПБ, М., 1904

- J II 1516 №10 Вестник иностранной литературы. Петроград, 1915

- 61/15151д С. Киркегорд. Страх и трепет. М., 1993

- E II 189990 П. Нансен. Любовь и молодость. Петроград, М., 1923

- 52/18847 С. Киркегор Наслаждение и долг. Киев, 1994

- 61/16385 Мир Кьеркегора. М., 1994

- 52/27193 С. Кьеркегор. Дневник обольстителя. СПб, 2000

- 52/38079 С. Кьеркегор. Жизнь, философия, Христианство. СПб, 2004

- 7/24889д Н.И. Крымова, А.Я. Эмзина, А.С. Новакович. Датско-русский словарь. М., 1975