Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ îðãàíèçàöèÿìè — 2021- 22 ó÷. ã.

Òðåáîâàíèå 1. Îáúåì èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ. Ðåêîìåíäóåìîå êîëè÷åñòâî ñëîâ îò 350.

Ïîÿñíåíèå. Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ñëîâ â ñî÷èíåíèè íå óñòàíàâëèâàåòñÿ. Åñëè â ñî÷èíåíèè ìåíåå 250 ñëîâ (â ïîäñ÷åò âêëþ÷àþòñÿ âñå ñëîâà, â òîì ÷èñëå è ñëóæåáíûå), òî âûñòàâëÿåòñÿ «íåçà÷åò» çà íåâûïîëíåíèå òðåáîâàíèÿ ¹ 1 è «íåçà÷åò» çà ðàáîòó â öåëîì (òàêîå ñî÷èíåíèå íå ïðîâåðÿåòñÿ ïî êðèòåðèÿì îöåíèâàíèÿ).

Òðåáîâàíèå 2.Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü íàïèñàíèÿ èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ. Èòîãîâîå ñî÷èíåíèå âûïîëíÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Íå äîïóñêàåòñÿ ñïèñûâàíèå ñî÷èíåíèÿ (ôðàãìåíòîâ ñî÷èíåíèÿ) èç êàêîãî-ëèáî èñòî÷íèêà èëè âîñïðîèçâåäåíèå ïî ïàìÿòè ÷óæîãî òåêñòà (ðàáîòà äðóãîãî ó÷àñòíèêà, òåêñò, îïóáëèêîâàííûé â áóìàæíîì è (èëè) ýëåêòðîííîì âèäå, è äð.).

Åñëè «íåçà÷åò» ïîñòàâëåí ïî îäíîìó èç òðåáîâàíèé (1,2), ñî÷èíåíèå íå ïðîâåðÿåòñÿ

Ïîÿñíåíèå. Äîïóñêàåòñÿ ïðÿìîå èëè êîñâåííîå öèòèðîâàíèå ñ îáÿçàòåëüíîé ññûëêîé íà

èñòî÷íèê (ññûëêà äàåòñÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå). Îáúåì öèòèðîâàíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü îáúåì ñîáñòâåííîãî òåêñòà ó÷àñòíèêà.

Åñëè ñî÷èíåíèå ïðèçíàíî íåñàìîñòîÿòåëüíûì, òî âûñòàâëÿåòñÿ «íåçà÷åò» çà

íåâûïîëíåíèå òðåáîâàíèÿ ¹ 2 è «íåçà÷åò» çà ðàáîòó â öåëîì (òàêîå ñî÷èíåíèå íå ïðîâåðÿåòñÿ ïî êðèòåðèÿì îöåíèâàíèÿ).

Êðèòåðèé 1. Ñîîòâåòñòâèå òåìå.

Ïîÿñíåíèå. Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó ñîäåðæàíèÿ ñî÷èíåíèÿ.

Ó÷àñòíèê äîëæåí ðàññóæäàòü íà ïðåäëîæåííóþ òåìó, âûáðàâ ïóòü åå ðàñêðûòèÿ (íàïðèìåð, îòâå÷àåò íà âîïðîñ, ïîñòàâëåííûé â òåìå, èëè ðàçìûøëÿåò íàä ïðåäëîæåííîé ïðîáëåìîé è ò.ï.).

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ñî÷èíåíèå íå ñîîòâåòñòâóåò òåìå èëè â íåì íå ïðîñëåæèâàåòñÿ êîíêðåòíîé öåëè âûñêàçûâàíèÿ, òî åñòü êîììóíèêàòèâíîãî çàìûñëà. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

Êðèòåðèé 2. Àðãóìåíòàöèÿ. Ïðèâëå÷åíèå ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà.

Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó óìåíèÿ ñòðîèòü ðàññóæäåíèå, äîêàçûâàòü

ñâîþ ïîçèöèþ, ïîäêðåïëÿÿ àðãóìåíòû ïðèìåðàìè èç ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà. Ìîæíî

ïðèâëåêàòü õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, äíåâíèêè, ìåìóàðû, ïóáëèöèñòèêó,

ïðîèçâåäåíèÿ óñòíîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìàëûõ æàíðîâ), äðóãèå

èñòî÷íèêè îòå÷åñòâåííîé èëè ìèðîâîé ëèòåðàòóðû (äîñòàòî÷íî îïîðû íà îäèí òåêñò).

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè ñî÷èíåíèå íàïèñàíî áåç îïîðû íà

ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë, èëè â íåì ñóùåñòâåííî èñêàæåíî ñîäåðæàíèå âûáðàííîãî òåêñòà, èëè ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë ëèøü óïîìèíàåòñÿ â ðàáîòå (àðãóìåíòû ïðèìåðàìè íå ïîäêðåïëÿþòñÿ). Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

!!! Ïðîâåðÿÿ ðàáîòû, ó÷èòûâàéòå, ÷òî ó ðåáåíêà îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ïðîâåäåí ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç (ÊÐÈÒÅÐÈÉ 2). Äëÿ ýòîãî íàó÷èòå âûïóñêíèêîâ çàïèñàòü ñëåäóþùèå ñòðî÷êè: ÑÎÏÎÑÒÀÂËßß äàííûå (àðãóìåíòû, ïîñòóïêè ãåðîåâ, ïîçèöèþ .) è ò.ä. Íàó÷èòå èõ ñîïîñòàâëÿòü, èíà÷å îíè íå ïðîéäóò ïî êðèòåðèþ 2.

Êðèòåðèè ¹ 1 è ¹ 2 ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ «çà÷åòà» çà èòîãîâîå ñî÷èíåíèå íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü «çà÷åò» ïî êðèòåðèÿì ¹ 1 è ¹ 2 (âûñòàâëåíèå «íåçà÷åòà» ïî îäíîìó èç ýòèõ êðèòåðèåâ

àâòîìàòè÷åñêè âåäåò ê «íåçà÷åòó» çà ðàáîòó â öåëîì), à òàêæå äîïîëíèòåëüíî «çà÷åò» ïî îäíîìó èç äðóãèõ êðèòåðèåâ.

Êðèòåðèé 3. Êîìïîçèöèÿ è ëîãèêà ðàññóæäåíèÿ. Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó óìåíèÿ ëîãè÷íî âûñòðàèâàòü ðàññóæäåíèå íà ïðåäëîæåííóþ òåìó. Ó÷àñòíèê äîëæåí âûäåðæèâàòü ñîîòíîøåíèå ìåæäó òåçèñîì è äîêàçàòåëüñòâàìè. «Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè ãðóáûå ëîãè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ìåøàþò ïîíèìàíèþ ñìûñëà ñêàçàííîãî èëè îòñóòñòâóåò òåçèñíî-äîêàçàòåëüíàÿ ÷àñòü. Âî âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÎØÈÁÊÈ

Ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû: â ñî÷èíåíèè ÷¸òêî âûäåëÿþòñÿ: âñòóïëåíèå, òåçèñíî-äîêàçàòåëüíàÿ ÷àñòü è çàêëþ÷åíèå, êîòîðûå ëîãè÷åñêè ñâÿçàíû.

ñîäåðæàíèè âñòóïëåíèÿ íóæíî áîëåå ÷¸òêî ñôîðìóëèðîâàòü ïðîáëåìó ðàáîòû. Ïåðâûé àáçàö ñî÷èíåíèÿ ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ âñòóïëåíèåì ê ðàáîòå, â í¸ì ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïðîáëåìû, êîòîðûå áóäóò äîêàçûâàòüñÿ â ãëàâíîé ÷àñòè ðàáîòû.  òåçèñíî-äîêàçàòåëüíîé ÷àñòè ñî÷èíåíèÿ äîëæíî áûòü âûäåðæàíî ñîîòíîøåíèå ìåæäó òåçèñîì è äîêàçàòåëüñòâàìè è åñòü àðãóìåíòèðîâàííûå ðàññóæäåíèÿ. Åñòü êîììåíòàðèè è àðãóìåíòû, îáîñíîâàííûé ëîãè÷åñêèé ïåðåõîä ìåæäó àðãóìåíòàìè. çàêëþ÷åíèè âûâîäû, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèå ñîäåðæàíèþ ãëàâíîé ÷àñòè ðàáîòû, äîëæíû áûòü ëîãè÷íûìè.

Ïîÿñíåíèå. 1.Ñòðóêòóðíûå «ïåðåêîñû»:

-çàïîçäàëûé âûõîä íà òåìó, íåîïðàâäàííî ðàñïðîñòðàí¸ííîå âñòóïëåíèå ê ðàáîòå, ñîäåðæàùåå íåíóæíóþ äëÿ ðàñêðûòèÿ òåìû èíôîðìàöèþ;

-êîðîòêîå è íåîáîñíîâàííîå çàêëþ÷åíèå, íå ñîäåðæàùåå íåîáõîäèìûõ âûâîäîâ è îáîáùåíèé;

-ñëàáàÿ òåçèñíî-äîêàçàòåëüíàÿ áàçà â îñíîâíîé ÷àñòè ñî÷èíåíèÿ, äåôèöèò íåîáõîäèìûõ àðãóìåíòîâ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ëèòåðàòóðíûõ ïðèìåðîâ;

-íàðóøåíèå ëîãèêè ïðè ïåðåõîäå îò îäíîé ìûñëè ê äðóãîé è îòñóòñòâèå ëîãè÷åñêèõ «ìîñòèêîâ» äëÿ ñâÿçè ÷àñòåé ñî÷èíåíèÿ.

2.Íåóìåíèå ñòðîèòü ëîãè÷åñêèå ïåðåõîäû (íàáîð òåçèñîâ); íå âûäåðæèâàåòñÿ ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó òåçèñîì è äîêàçàòåëüñòâàìè; îòñóòñòâèå ãëóáèíû ðàññóæäåíèÿ è âîçíèêíîâåíèå ýôôåêòà «ìîçàè÷íîñòè ìûñëè», õàîòè÷íîñòè ñóæäåíèé.

3. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå ñòðàòåãèè ïîñòðîåíèÿ âñòóïëåíèÿ è çàêëþ÷åíèÿ ïî òåìå:

-ïîâòîð òåìû èëè òðàíñôîðìàöèÿ òåìû â ñîáñòâåííóþ êîíñòðóêöèþ;

èñïîëüçîâàíèå íàçûâíûõ êîíñòðóêöèé â ñî÷åòàíèè ñ êëþ÷åâûì âîïðîñîì òåìû {«×åëîâåê. Ïðèðîäà. ×òî ñâÿçûâàåò íàñ ñ ïðèðîäîé è ÷òî ìåøàåò íàì îáðåñòè ïîäëèííóþ ãàðìîíèþ ñ íåé?»)’,

-èçëîæåíèå àâòîðèòåòíîãî ìíåíèÿ («×åëîâåê ñ ðîæäåíèÿ, êàê ÷èñòûé ëèñò áóìàãè òàê óòâåðæäàþò ïñèõîëîãè»);

-îïðåäåëåíèå êëþ÷åâîãî ïîíÿòèÿ {«Äóøà ýòî òî, ÷òî îòëè÷àåò ÷åëîâåêà îò äðóãèõ ñóùåñòâ íà çåìëå»)’,

-êðàòêîå ðàñêðûòèå ñóòè (ïðè÷èíû, èñòî÷íèêà) îñíîâíîé ïðîáëåìû, çàÿâëåííîé â ôîðìóëèðîâêå òåìû {« êàêîé òû åñòü, ëþáèòü, à ïîðîé çàùèòèòü îò âñåãî ìèðà â ñàìûå Ñêîëüêî ñóùåñòâóåò ÷åëîâå÷åñòâî, ñòîëüêî è âîëíóåò åãî âå÷íàÿ ïðîáëåìà îòöîâ è äåòåé», â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò ðàçðûâ ñâÿçåé ìåæäó ðàçíûìè ïîêîëåíèÿìè»; «Ñàìîé âàæíîé öåííîñòüþ äëÿ ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ åãî ñåìüÿ. Òîëüêî ðîäíûå ìîãóò ïðèíÿòü òåáÿ òàêèì â ò¸ìíûå äëÿ òåáÿ äíè»)èñïîëüçîâàíèå ýìîöèîíàëüíî îêðàøåííûõ ôðàç, õàðàêòåðíûõ äëÿ ýññå {«Âîéíà. Ñêîëüêî áîëè è ñë¸ç â ýòîì ñëîâå…»)’,

óêàçàíèå íà àêòóàëüíîñòü òåìû {«Òåìà ãàðìîíèè ÷åëîâåêà ñ ïðèðîäîé àêòóàëüíà è ñåé÷àñ»)’,

-ïðèçíàíèå çàñëóã ïèñàòåëÿ {«Îäíèì èç âåëè÷àéøèõ ïðîèçâåäåíèé Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà ÿâëÿåòñÿ ðîìàí Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè»»)’,

-ïîñòàíîâêà èñõîäíûõ âîïðîñîâ {«×òî æå òàêîå íàñòàâëåíèå? Ñ ÷åì åãî åäÿò? Ïðèíåñ¸ò ëè îíî ïîëüçó ÷åëîâåêó, êîòîðîìó îíî áûëî àäðåñîâàíî?»).  ðÿäå ñëó÷àåâ è ïðè áîëåå óäà÷íîì ðå÷åâîì è ñìûñëîâîì îôîðìëåíèè ýòîò ïðè¸ì ñðàáàòûâàåò ñ ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì, íî ÷àñòî îáèëèå óñòàíîâî÷íûõ âîïðîñîâ âåä¸ò ê äåìàãîãè÷åñêèì ðàññóæäåíèÿì î òîì, «÷òî åñòü ÷òî», òîãäà êàê ñóòü ïîñòàâëåííîé ïðîáëåìû îòõîäèò íà âòîðîé ïëàí.

Êðèòåðèé 4. Êà÷åñòâî ïèñüìåííîé ðå÷è. Äàííûé êðèòåðèé íàöåëèâàåò íà ïðîâåðêó ðå÷åâîãî îôîðìëåíèÿ òåêñòà ñî÷èíåíèÿ.

Ó÷àñòíèê äîëæåí òî÷íî âûðàæàòü ìûñëè, èñïîëüçóÿ ðàçíîîáðàçíóþ ëåêñèêó è ðàçëè÷íûå ãðàììàòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè, ïðè íåîáõîäèìîñòè óìåñòíî óïîòðåáëÿòü òåðìèíû.

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè íèçêîå êà÷åñòâî ðå÷è (â òîì ÷èñëå ðå÷åâûå îøèáêè) ñóùåñòâåííî çàòðóäíÿåò ïîíèìàíèå ñìûñëà ñî÷èíåíèÿ. Âî âñåõ îñòàëüíûõ

ñëó÷àÿõ âûñòàâëÿåòñÿ «çà÷åò».

Ïðè îöåíèâàíèè ñî÷èíåíèé ýêñïåðòû íå âñåãäà ðàçäåëÿþò ðå÷åâûå è ãðàììàòè÷åñêèå îøèáêè. Ýòà ïóòàíèöà ñóùåñòâåííà, òàê êàê çà ðå÷åâûå îøèáêè îöåíêà ñî÷èíåíèÿ ñíèæàåòñÿ ïî êðèòåðèþ ¹ 4 «Êà÷åñòâî ïèñüìåííîé ðå÷è», à çà ãðàììàòè÷åñêèå ïî êðèòåðèþ ¹ 5 «Ãðàìîòíîñòü».

Ðå÷åâàÿ (â òîì ÷èñëå ñòèëèñòè÷åñêàÿ) îøèáêà ýòî îøèáêà íå â ïîñòðîåíèè, íå â ñòðóêòóðå ÿçûêîâîé åäèíèöû, à â å¸ èñïîëüçîâàíèè, ÷àùå âñåãî â óïîòðåáëåíèè ñëîâà.

Ñëîâî «îäíîèì¸ííûé» îøèáêè íå ñîäåðæèò, îíî ëèøü íåóäà÷íî óïîòðåáëåíî, íå ñî÷åòàåòñÿ ïî ñìûñëó ñî ñâîèì áëèæàéøèì êîíòåêñòîì.

Ãðàììàòè÷åñêàÿ îøèáêà ýòî îøèáêà â ñòðóêòóðå ÿçûêîâîé åäèíèöû: â ñòðóêòóðå ñëîâà, ñëîâîñî÷åòàíèÿ èëè ïðåäëîæåíèÿ; ýòî íàðóøåíèå êàêîé-ëèáî ãðàììàòè÷åñêîé íîðìû ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîé, ìîðôîëîãè÷åñêîé, ñèíòàêñè÷åñêîé. Íàïðèìåð, ýòî ìîæåò áûòü îòëè÷íîå îêðóæåíèå ëþäåé, çàìå÷àòåëüíûå íàñòàâíèêè.

Ïîÿñíåíèå. Ìíîãèå âûïóñêíèêè èñïîëüçóþò ðàçíîîáðàçíóþ ëåêñèêó, óìåþò òî÷íî âûáèðàòü ñëîâà, ïðèìåíÿþò ðàçëè÷íûå ãðàììàòè÷åñêèå êîíñòðóêöèè, ñïîñîáíû ïîñòðîèòü íåøàáëîííóþ ôðàçó, âëàäåþò èçîáðàçèòåëüíî-âûðàçèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè ÿçûêà è ðèòîðè÷åñêèìè ïðè¸ìàìè.

Ïðè ýòîì â çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ñî÷èíåíèé âûÿâëåíû ñóùåñòâåííûå íåäîñòàòêè ðå÷åâîãî îôîðìëåíèÿ:

-íåêîððåêòíîå èñïîëüçîâàíèå ïîíÿòèé («Âîë÷èöà Àêáàðà îêàçûâàåòñÿ â ëàãåðå ïîëîæèòåëüíûõ ãåðîåâ»);

-íåóäà÷íàÿ ïîïûòêà ñîçäàíèÿ íåîëîãèçìà («êîëëåêòèâíî-òðóäîâîå îáùåñòâî»), âû÷óðíîñòü ñòèëÿ {«Ëþäè, íå áóäü îíè ýãîèñòàìè ïî ïðèðîäå è îò ðîæäåíèÿ, ìîãëè áû ëåãêî îáðåñòè ãàðìîíèþ ñ ïðèðîäîé, ìîãëè áû ïðèéòè ê êîíñåíñóñó è íå òðàâìèðîâàëè áû ëèê Çåìëè»). Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå îáèëèå íåäî÷¸òîâ, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèåì ñî÷åòàåìîñòè ñëîâ {«…èçáåæàòü ãóáèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå»);

-âñòðå÷àþòñÿ íåçàâåðø¸ííûå ïðåäëîæåíèÿ;

-íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå ðå÷åâûå îøèáêè:

óïîòðåáëåíèå ñëîâà â íåñâîéñòâåííîì åìó çíà÷åíèè, íåòî÷íîñòü ñëîâîóïîòðåáëåíèÿ {«êîíôëèêò íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü ÷åëîâå÷åñêîãî ñîîáùåñòâà»; «ðîäèòåëè âñêàðìëèâàþò â ðåá¸íêå ÷åñòíîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü»; «ó êîãî-òî ñ ïîìîùüþ õîðîøèõ ÿâëåíèé, à ó äðóãèõ âïîñëåäñòâèè ïå÷àëüíûõ ïðîèñøåñòâèé»)’,

óïîòðåáëåíèå èíîñòèëåâûõ ñëîâ è âûðàæåíèé (ðå÷åâûå øòàìïû, êàíöåëÿðèçìû) {«Â çàêëþ÷åíèè õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî ñåé÷àñ èä¸ò ïî ïðàâèëüíîìó ïóòè. Ëþäè, íàêîíåö, îñîçíàëè âñþ çíà÷èòåëüíîñòü ïðèðîäû è ïûòàþòñÿ åé ïîìî÷ü â âîññòàíîâëåíèè. ß î÷åíü íàäåþñü, ÷òî ìû è äàëüøå áóäåì íàëàæèâàòü îòíîøåíèÿ ñ íàøåé ïëàíåòîé, âåäü ïðèðîäà íàøå âñ¸»)’,

íåìîòèâèðîâàííîå ïðèìåíåíèå äèàëåêòíûõ è ïðîñòîðå÷íûõ ñëîâ è âûðàæåíèé {«Âîéíà çàêàëÿåò õàðàêòåðû ëþäåé. È âñ¸ æå ëþäè, êîòîðûå ïîáûâàëè íà âîéíå, ìåíÿëèñü ïî-ðàçíîìó. Îäíè ñëåòàëè ñ êàòóøåê, äðóãèå ñòàíîâèëèñü ñèëüíûìè, âûíîñëèâûìè è ìóæåñòâåííûìè»)’,

ñìåøåíèå ëåêñèêè ðàçíûõ êóëüòóðíûõ ýïîõ {«Ýëåí ëãàëà, ÿâëÿëàñü äîìîé ïîñëå ïûøíûõ ïðè¸ìîâ, êîãäà óæå ñâåòàëî, ÷àñòåíüêî ïðîâîäèëà âðåìÿ â êîìïàíèè ïîñòîðîííèõ ìóæ÷èí, à Ïüåð ìîë÷à âûíîñèë âñå å¸ âûõîäêè)’,

íàðóøåíèå ëåêñè÷åñêîé ñî÷åòàåìîñòè {«Ëþáÿùàÿ ñåìüÿ ñîçäàñò êðåïêèå óçû ïîääåðæêè è ïîíèìàíèÿ»; «ñ ïîìîùüþ õîðîøèõ ÿâëåíèé»),

— óïîòðåáëåíèå ëèøíåãî ñëîâà (ïëåîíàçì);

— ïîâòîðåíèå èëè äâîéíîå óïîòðåáëåíèå áëèçêèõ ïî ñìûñëó ñëîâ èëè ñëîâîôîðì áåç îïðàâäàííîé íåîáõîäèìîñòè (òàâòîëîãèÿ) («Âî âðåìåíà âîåííûõ âðåì¸í ëþäè ñèëüíî ãîëîäàëè…»;«Ýòîò ýïèçîä ïîêàçûâàåò, ÷òî ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå íåêîòîðûå òóðèñòû, ïîêàçàâ ñâî¸ ïîòðåáèòåëüñêîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå»)’,

íåîáîñíîâàííûé ïðîïóñê ñëîâà («Åâãåíèé Áàçàðîâ ñâîèì ïîâåäåíèåì è âûñêàçûâàíèÿìè ïîêàçûâàåò, ÷òî âðåìÿ (ïîäðàçóìåâàëîñü «âðåìÿ îòöîâ…» Ïðèì, àâò.) íåîáðàòèìî óõîäèò â ïðîøëîå»)’,

áåäíîñòü è îäíîîáðàçèå ñèíòàêñè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé («×åëîâåê âñåãäà ñòðåìèëñÿ ê ñ÷àñòüþ. Êàæäûé ñ÷àñòëèâ ïî-ñâîåìó. ×åëîâåêó óäàâàëîñü áûòü ñ÷àñòëèâûì»)’,

-ïîðÿäîê ñëîâ, ïðèâîäÿùèé ê íåîäíîçíà÷íîìó ïîíèìàíèþ ñìûñëà âûñêàçûâàíèÿ («ßðêèé ïðèìåð èñêàæ¸ííîãî âîñïðèÿòèÿ ðîäèòåëåé ïðåäñòàâëåí â ðàññêàçå Áðåäáåðè Âåëüäè».

Êðèòåðèé 5. Ãðàìîòíîñòü. Íà îöåíêó ñî÷èíåíèÿ ïî Êðèòåðèþ ¹ 5 ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ î íåãðóáûõ è îäíîòèïíûõ îøèáêàõ.

«Íåçà÷åò» ñòàâèòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè íà 100 ñëîâ ïðèõîäèòñÿ â ñóììå áîëåå ïÿòè îøèáîê: ãðàììàòè÷åñêèõ, îðôîãðàôè÷åñêèõ, ïóíêòóàöèîííûõ.

!!! Ïðîøó îáðàòèòü âíèìàíèå íà íîâûå êðèòåðèè, ïðåäúÿâëÿåìûå ê èòîãîâîìó ñî÷èíåíèþ (èçëîæåíèþ) â 2019/2020 ó÷åáíîì ãîäó (Ïðèëîæåíèå 4 ê ïèñüìó Ðîñîáðíàäçîðà îò 24.09.2019 ¹ 10-888).

Ïðîâåðÿÿ ðàáîòû, ó÷èòûâàéòå, ÷òî ó ðåáåíêà îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü ïðîâåäåí ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç (ÊÐÈÒÅÐÈÉ 2). Äëÿ ýòîãî Íàó÷èòå âûïóñêíèêîâ çàïèñàòü ñëåäóþùèå ñòðî÷êè: ÑÎÏÎÑÒÀÂËßß äàííûå (àðãóìåíòû, ïîñòóïêè ãåðîåâ, ïîçèöèþ

.) è ò.ä. Íàó÷èòå èõ ñîïîñòàâëÿòü, èíà÷å îíè íå ïðîéäóò ïî êðèòåðèþ 2.

Ê2. Àðãóìåíòàöèÿ. Ïðèâëå÷åíèå ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà

Ó÷àñòíèê ïðè ðàñêðûòèè òåìû ñî÷èíåíèÿ äîêàçûâàåò ñâîþ ïîçèöèþ, ôîðìóëèðóÿ àðãóìåíòû è ïîäêðåïëÿÿ èõ ïðèìåðàìè èç ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà, ïðèâëåêàÿ õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, äíåâíèêè, ìåìóàðû, ïóáëèöèñòèêó, ïðîèçâåäåíèÿ óñòíîãî íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ìàëûõ æàíðîâ), äðóãèå èñòî÷íèêè îòå÷åñòâåííîé èëè ìèðîâîé ëèòåðàòóðû (äîñòàòî÷íî îïîðû íà îäèí òåêñò);

-âûáîð ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ è àñïåêòû åãî àíàëèçà ñîîòâåòñòâóþò ôîðìóëèðîâêå òåìû, êîíöåïòóàëüíûì òåçèñàì ñî÷èíåíèÿ;

-ïðè ïðèâëå÷åíèè äâóõ è áîëåå ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé îñóùåñòâëÿåò

ñîïîñòàâëåíèå ìåæäó íèìè õîòÿ áû ïî îäíîé ïîçèöèè;

-äîïóùåíî íå áîëåå 1 ôàêòè÷åñêîé îøèáêè, ñâÿçàííîé ñî çíàíèåì ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà (îøèáêà â íàïèñàíèè ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà àâòîðà è íàçâàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ, èìåí ïåðñîíàæåé è òîïîíèìîâ ïðîèçâåäåíèÿ, â èçëîæåíèè ñþæåòíîé ëèíèè, ëèòåðàòóðíûõ è èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ è ò.ï.) 2 áàëëà

Ó÷àñòíèê ñòðîèò ðàññóæäåíèå, äîêàçûâàåò ñâîþ ïîçèöèþ, ïîäêðåïëÿÿ àðãóìåíòû ïðèìåðàìè èç ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà, íî îãðàíè÷èâàåòñÿ îáùèìè âûñêàçûâàíèÿìè ïî ïîâîäó ïðèâëå÷åííîãî òåêñòà (îâ), ïðè ïðèâëå÷åíèè äâóõ è áîëåå ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé íå îñóùåñòâëÿåò ñîïîñòàâëåíèÿ ìåæäó íèìè, è/èëè ïðèâëåêàåò ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë íå âïîëíå óìåñòíî ñ òî÷êè çðåíèÿ âûáðàííîé òåìû, è/èëè îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðîñòûì ïåðåñêàçîì ïðîèçâåäåíèÿ, è/èëè äîïóùåíû 24 ôàêòè÷åñêèå îøèáêè, ñâÿçàííûå ñî çíàíèåì ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà 1 áàëë

Ñî÷èíåíèå íàïèñàíî áåç îïîðû íà ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë èëè â ñî÷èíåíèè ñóùåñòâåííî èñêàæåíî ñîäåðæàíèå âûáðàííîãî òåêñòà, èëè ëèòåðàòóðíûé ìàòåðèàë ëèøü óïîìèíàåòñÿ â ðàáîòå (àðãóìåíòû íå ïîäêðåïëÿþòñÿ ïðèìåðàìè èç òåêñòà, íå ñòàíîâÿòñÿ îïîðîé äëÿ ðàññóæäåíèÿ), è/èëè ñî÷èíåíèå ñîäåðæèò 5 è áîëåå ôàêòè÷åñêèõ îøèáîê, ñâÿçàííûõ ñî çíàíèåì ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà 0 áàëëîâ.

Ïî êðèòåðèþ 5: îáðàòèòå âíèìàíèå íà òðåáîâàíèÿ äàííîãî êðèòåðèÿ

Ê5. Îðèãèíàëüíîñòü ñî÷èíåíèÿ

Ñî÷èíåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ òâîð÷åñêèì, íåñòàíäàðòíûì ïîäõîäîì ê ðàñêðûòèþ òåìû (ïðèñóòñòâóþò ñàìîñòîÿòåëüíûå íåøàáëîííûå ìûñëè, èëè

íåîæèäàííûå è âìåñòå ñ òåì óáåäèòåëüíûå àðãóìåíòû ñ ïðèâëå÷åíèåì

íåòðèâèàëüíîãî ëèòåðàòóðíîãî ìàòåðèàëà, èëè îðèãèíàëüíûå íàáëþäåíèÿ, èëè

èíòåðåñíàÿ ëîãèêà ðàññóæäåíèÿ è ïðî÷.) èëè ÿðêîñòüþ ñòèëÿ 1 áàëë

ñî÷èíåíèè íå ïðîäåìîíñòðèðîâàí òâîð÷åñêèé, íåñòàíäàðòíûé ïîäõîä,

îðèãèíàëüíîñòü ñòèëÿ 0 áàëëîâ

Çà÷åò ïî ÂÑÅÌ êðèòåðèÿì, êàê âèäèòå, ìîæåò íå ñîñòîÿòüñÿ.

«Îïàñíûì» ÿâëÿåòñÿ è êðèòåðèé 4 «Êà÷åñòâî ïèñüìåííîé ðå÷è», ðå÷åâûå îøèáêè: îñîáåííî óïîòðåáëåíèå «ìàëåíüêèõ» ñëîâ — «ÂÅÄÜ», ëåêñè÷åñêèå ïîâòîðû è ïð.

Виды вступления и заключения в итоговом сочинении

ВСТУПЛЕНИЕ. ВИДЫ:

1. Историческое вступление.

Предполагает краткую характеристику определённой эпохи, анализ социально-экономических, нравственных, политических или культурных особенностей того времени.

XX век для России стал эпохой испытаний, гениальных прозрений и фатальных заблуждений, созидательных начинаний и разрушительных войн. Быть писателем – нелёгкое дело в любые времена, а в сложную эпоху общественных и культурных переворотов служить истине особенно трудно. Общество начала ХХ века отказалось от всех прежних идеалов и ценностей. Дом, семья, быт, любовь – всё это вдруг стало пережитком прошлого. Эпоха давила на человека, требовала, ломала, подчиняла… Куда идти? Каких держаться истин? Все эти вопросы тогда стояли особенно остро и волновали людей.

2. Биографическое вступление.

Содержит факты из биографии писателя, имеющие отношения к произведению или поднятой в нём проблеме.

Вся жизнь великого русского мыслителя и писателя Л. Н. Толстого — это бесконечный поиск самого себя. Пройдя через соблазны большого света, через ужасы войны, став знаменитым на весь мир писателем, Лев Николаевич ни на минуту не останавливался в поиске своего предназначения. Не случайно для ответа на вопрос «Какую жизненную цель можно считать достойной?» мы обращаемся к роману-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир».

3. Аналитическое вступление.

Может содержать размышление над центральным понятием темы сочинения (память, забвение, культура и т.п.). Согласно толковому словарю, забвение – это забывание, исчезновение из памяти, утрата памяти о чём-то, о ком-то. Такое забвение лиц, событий, состояний иногда может быть положительным, а порой может быть и отрицательным. Наконец, забвение – это пренебрежение кем-то и чем-то, забывание, например, основателей и подвижников. Именно об этом мы и поговорим в сегодняшнем сочинении.

4. Цитатное вступление.

В своей основе содержит цитату, которая имеет прямое отношение к теме сочинения и является «точкой отсчёта» для дальнейшего развёртывания мысли.

«Единственное сокровище человека – это его память. Лишь в ней его богатство или бедность». Мне кажется, эти слова Адама Смита очень точно характеризуют суть темы нашего сочинения. . Действительно, ведь после смерти любого человека от него остаётся лишь память о нём. Подобно этому историческая память народа, страны это одна из важнейших богатств любого государства.

5. Личностное вступление.

Предполагает заявление своей позиции, изложение мыслей, чувств, связанных с темой сочинения.

Я не случайно выбрал эту тему. Проблема, которую она затрагивает, интересует меня не только как читателя, но и как человека, живущего интересами своего времени и своего поколения…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВИДЫ:

1. Обобщение сказанного:

Самая типичная и логичная концовка сочинения. Чаще всего в такой концовке мы возвращаемся к основной мысли сочинения, излагая её более широко и эмоционально.

Итак, как подсказывает художественная литература, потеря человечеством его нравственных ценностей крайне опасна: без неё нельзя уже будет построить новое современное общество, основывающееся на нормах чести, морали и закона. Государство, страну, которое потеряло и забыло нравственные ценности ждёт только хаос и разрушение.

2. Призыв к читателю:

Призыв, обращение к читателю акцентирует внимание на главной мысли сочинения, побуждают читателя изменить своё отношение к проблеме.

Завершая свое сочинение, я хочу обратиться к вам с просьбой: посмотрите вокруг себя, подумайте о том, как прекрасны памятники культуры, которые нуждаются в вашей защите, опеке и ремонте. Подумайте: насколько будущие поколения будут благодарны вам за то, что вы сохранили для них эти великолепные памятники культуры, сохранили память о них, не дали им быть забытыми.

3. Цитата

Следует помнить, что далеко не каждая цитата будет уместна в заключении. Это должно быть высказывание, достаточно полно выражающее важную мысль.

Эрих Мария Ремарк писал: «Человек не подозревает, как много он способен забыть. Это и великое благо и страшное зло». Как показывает жизнь, именно полное забвение человеком его прошлого является как для него, так и для других одним самых опасных поступков. Забытие прошлого может привлечь к повторению забытых им ошибок в будущем.

4. Риторический вопрос.

Вопросительное предложение, в т.ч. риторический вопрос, в конце сочинения возвращает читателя к основной проблеме, заключённой в теме сочинения, подчёркивая её актуальность

Война – это то, что не должно повторится. Ведь повторение войны опасно не только порабощением одними государствами других, захвата власти и территорий. Будущая война может стереть всё: наше прошлое, настоящее и будущее. Человечество исчезнет, планета погибнет. Неужели правители стран не могут этого понять? Неужели наш мир станет жертвой горсти людей, которые пожертвуют миром на земле ради собственной выгоды.

Клише для вступления

- Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. Попытаюсь дать свое определение этим понятиям.

- Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, …

- «…» — в этих словах, как мне кажется, выражается главная мысль текста ….

- Думается, на этот вопрос могут быть даны разные ответы. Я полагаю, что…

- Наверное, каждый человек хоть раз задумывался над тем, что значит …(некое понятие). Я считаю что, …

- Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о….

- Размышляя над этими вопросами, нельзя не прийти к ответу: …

- Люди часто размышляют о том, что ….

- О том, что …, люди думали и во времена древнейшей, и во времена новейшей истории.

- Как часто мы слышим о….

- (Вопросы). Эти вопросы очень важны, потому что заставляют нас задуматься о сущности … . Кто-то считает, что …. Кто-то….

- Каждый из нас хоть раз в жизни размышлял о …. Как следует относиться к …?

- Каждый из нас сталкивался с…

- Сущность вышеизложенного сводится к следующему…

- Во все времена остро стоял вопрос …

- Говоря о … , нельзя не заметить, …

- Долгое время люди не перестают рассуждать над … И до наших дней дошел спор о….

- Мы знаем о… из книг и фильмов, рассказов близких

- (Ключевое слово темы) играет огромную роль в жизни людей.

- Зададимся вопросом: почему….?

- В чем же причина …?

- Невольно задаешься вопросом: зачем …?

- Как мы должны относиться к …?

- Как нужно относиться к …?

- Задумаемся: должны ли мы…?

- Почему же нужно …?

- Почему же необходимо …?

- Что же самое главное …?

Примеры вступлений с клише

- Всем известно, что … Об этом написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов, об этом говорят и неискушенные подростки и умудренные опытом люди…

- Наверное, эта тема интересует каждого из нас, поэтому текст … тоже посвящен …

- Думаю, эта тема интересует многих….

- Не ошибусь , если скажу, что данная тема актуальна для большинства…

- Об этом написано много произведений и снято тысячи кинолент…

- Всем известен факт…

- Задумывались ли вы, почему тема остается актуальной во все времена…

- Знаете ли вы, в чем особая ценность (дружбы, чести, чувств)…

- Понимает ли современная молодежь, насколько незыблемыми остаются былые ценности: честь, ответственность, дружба…

- «Береги честь смолоду», в этой фразе выражена главная мысль произведения…

- «Единственный путь найти друга — быть им» – это высказывание Ральфа Эмерсона очень четко определяет характер и поведение главного героя…

- Что такое …? Как найти…?… Этой сложной проблеме посвящён текст писателя (автор). Автор также рассуждает о том, что…

- (Риторические вопросы). Эти вопросы всегда волновали человечество. О … размышляет в своей статье …

- (Риторические вопросы). Вопросы эти на первый взгляд кажутся простыми. Для некоторых людей они вопросами как бы и не являются, не стоят передними. Ответы на них представляются им сами собой разумеющимися. Некоторые считают, что … . Другие подчёркивают … . Но смысл этой статьи несколько шире, чем это кажется на первый взгляд. Проблема, которую ставит автор, касается не только избранных людей, она касается любого из нас….. Почему так бывает? Ответ на этот вопрос можно найти в статье…

- Проблема, поднимаемая автором, актуальна в наше время.

- Одной из самых волнующих загадок, которые всегда тревожили человеческую мысль, был вопрос, связанный с …. (Риторические вопросы).

- Начать с цитаты, в которой заключена главная мысль текста. (Прием «Ниточка») («Высказывание») — так начинается статья … .Уже в первом предложении чётко выражена главная тема текста. О… много говорили и писали. Важность этой темы трудно переоценить: далеко не все люди понимают … (Определить проблему в виде вопроса).

- (Вопросы). Эти вопросы звучат в статье …. Автор поднимает проблему, актуальность которой ни у кого не вызывает сомнений.

- С давних времён люди задумывались над вопросом …

- С давних времен человек размышлял о…

- Никто не станет отрицать важности … в жизни людей.

- В своём тексте писатель рассматривает (поднимает, затрагивает, обращает внимание читателей на) проблему (чего?)… Автор рассуждает о том, что…

- Эта проблема актуальна сегодня, как никогда. Действительно, проблема… очень серьёзная и затрагивает каждого из нас.

- Этот вопрос достаточно часто поднимается в средствах массовой информации.

- Затронутая автором проблема имеет многовековую историю.

- Чтобы привлечь внимание читателей к данному вопросу, (автор) рассказывает историю о…

- Чтобы лучше разобраться в этом злободневном вопросе, (автор) повествует о…

Клише для перехода к основной части сочинения

- В правильности такой точки зрения меня убеждает художественная литература.

- Чтобы доказать свою позицию, обращусь к примерам из художественной литературы.

- Давайте вспомним произведения художественной литературы, в которых раскрывается тема…

- Вспомним…

- Это подтверждается …

- В доказательство можно привести ещё и такой аргумент…

- Более того, …

- Во-первых, во-вторых, в-третьих …

- В доказательство данной точки зрения можно привести ряд аргументов из художественной литературы

- Мысль о необходимости … выражена и в романе… (автор, название).

- Правильность своей точки зрения могу доказать, обратившись к …

- Обратимся к произведениям художественной литературы.

- За примерами давайте обратимся к произведениям художественной литературы.

- В доказательство моей точки зрения

- Замечательным примером, иллюстрирующим…

- Размышляя о …, я не могу не обратиться к произведению ФИО, в котором…

- Размышляя о …, я не могу не вспомнить о произведении…

- Размышляя над этими вопросами, нельзя не прийти к ответу: … (ответ на вопрос, заданный во вступлении)

- Нельзя не согласиться с автором в том, что… В этом нас убеждают примеры из художественной литературы. Вспомним произведение Ф.И. О. (р. п. кого?) « Название». В этом произведении…

- Я согласен с автором данного текста в том, что… Именно об этом неоднократно говорили в своих произведениях писатели. Вспомним произведение (автор, название). В этом произведении…

- Я согласен с автором данного текста и убеждён, что… В художественной литературе мы можем найти примеры, подтверждающие авторскую позицию и моё собственное мнение. Обратимся за доказательствами к произведению (автор, название)… В этом произведении…

Речевые клише для тезисов

- Сегодня мы понимаем, что… (основная мысль сочинения или (ответ на вопрос, заданный во вступлении).

- Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, … (основная мысль сочинения или ответ на вопрос, заданный во вступлении).

- Думается, на этот вопрос могут быть даны разные ответы, но я считаю, что… (основная мысль сочинения или ответ на вопрос, заданный во вступлении).

- Размышляя над этими вопросами, нельзя не прийти к ответу: … (ответ на вопрос, заданный во вступлении).

Клише для аргументов

Клише для обращение к произведению

- Так, в лирическом стихотворении (название) поэт (имя) обращается к теме…

- Тема (….) затрагивается в романе… (автор, название).

- Тема (…) раскрывается в произведении… (автор, название).

- Проблема (любви, дружбы, нравственности и т.п.) волновала многих писателей. Обращается к ней и …(имя писателя) в…(название произведения).

- Идея (единства природы человека и т.п.) выражена в стихотворении…(автор, название).

- Вспомним героя (повести, рассказа, пьесы)… (автор, название).

- Обратимся к роману… (автор, название).

- Лирический герой стихотворения … (автор, название) тоже размышляет об этом.

Интерпретация произведения или его фрагмента

- Автор повествует о…

- Автор описывает…

- Поэт показывает, что…

- Писатель размышляет о…

- Писатель обращает наше внимание…

- Писатель заостряет наше внимание на …

- Писатель акцентирует внимание читателя на том, что…

- Он акцентирует внимание читателя на …

- Он осуждает…

- Этот поступок героя говорит о…

- Мы видим, что герой поступил так потому…

- Автор показывает, к каким последствиям привело…

- Этому герою/поступку автор противопоставляет…

- Писатель осуждает…

- Он ставит нам в пример…

- Автор подчеркивает…

- Автор утверждает…

- Автор повествует о…

Клише для перехода к второму аргументу

- В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий жизненный пример.

- В жизни тоже можно найти пример, подтверждающий мою точку зрения.

- Хочу рассказать об одном случае из моей жизни, который, как мне кажется, является аргументом. В пользу того, что…

- У каждого из нас, наверное, есть немало примеров из собственного опыта. Которые доказывают важность ( необходимость)….

- Приведу ещё один литературный аргумент, который показывает…

Слова-связки

- Однажды…

- Сначала…

- Потом…

- Далее…

- Затем…

- После этого…

- В итоге…

Клише для выводов и заключения

Клише для промежуточных выводов

- Писатель (автор) считает ( убеждает), что…

- Таким образом, автор хочет донести до нас мысль о …

- Мы можем прийти к выводу …

- Автор открыто заявляет о своей позиции по отношению к…

- Автор недвусмысленно подчёркивает своё негативное отношение (положительное) отношение к …

- Автор пытается понять, почему…

- Автор стремился показать…

- Автор хочет, чтобы читатель понял…

- Автор текста считает проблему важной…

- Автор восхищённо ( иронически, возмущённо…) относится…

- Автор текста не выражает прямо свою точку зрения относительно поднятой проблемы, подводит читателя к мысли о том, что…

- После прочтения этого произведения становится понятно…

- После знакомства с героями произведения понимаешь…

- Прочитав произведение, осознаешь…

Клише для заключения

- Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод…

- Невольно напрашивается вывод…

- Таким образом, мы приходим к выводу: …

- Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод…

- Итак, можно сделать вывод, что…

- В заключение хочется призвать людей к… Так давайте не забывать о …! Будем помнить о…!

- Так давайте не забывать о …! Будем помнить о…!

- В заключение хочется выразить надежду на то, что…

- В заключение хотелось бы отметить…

- В заключение хочется сказать, что…

- В заключение хотелось бы отметить, что…

- В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что…

- Хочется верить, что читатели задумаются над проблемой, затронутой в тексте и …

- Хочется верить, что…

- Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что …

- Подводя итог, хочется сказать…

- Обобщая сказанное, хочу сказать, что…

- Все приведенные мной аргументы, основанные на читательском опыте, убеждают нас в том, что…

- Заканчивая рассуждение на тему «…», нельзя не сказать, что люди должны…

- (Цитата)«…,» — писал …. В этих словах выражена мысль о …. Автор текста тоже считает, что .…

- К какому же выводу я пришёл, размышляя над темой «…»?

- К какому же выводу я пришёл, размышляя на тему «…»? Мне представляется, что…

- Думаю, надо …

- Можно бесконечно размышлять на эту тему, но главное…

Обновлено

Умение грамотно и доходчиво доносить свои мысли в формате сочинения проверяется у выпускников 11 класса два раза: сначала в декабре школьники пишут допуск ко всем экзаменам, затем в июне на ЕГЭ по русскому языку выполняют задание № 27. В чем разница между этими двумя сочинениями? Каким критериям должны соответствовать тексты? Есть ли разница в структуре и содержании итогового сочинения и экзаменационной работы на ЕГЭ по русскому? На многочисленные вопросы учеников ответила Валерия Геннадьевна Оксиенко, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Коалиция», призер заключительного этапа ВсОШ по русскому, эксперт ОГЭ и ЕГЭ. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Читайте также:

Как писать итоговое сочинение

Ежегодное итоговое сочинение – это творческая работа по литературе, которую выпускники школы пишут в первую среду декабря. Она оценивается по системе «зачет/незачет». Положительный результат дает допуск к экзаменам по всем предметам ЕГЭ.

На работу отводится 3 часа 55 минут. Ограничений по максимальному объему для итогового сочинения нет, но лимитирован минимум: текст не должен быть меньше 250 слов. Если ученик не дотянет до нижнего порога, то получит за всю работу 0 – то есть незачет.

Композиция итогового сочинения (согласно требованиям ФИПИ):

- Вступление (2-3 предложения).

- Комментарий вступления (4–6 предложений).

- Аргумент из литературы № 1 (100 слов/6–8 предложений).

- Аргумент из литературы № 2 (100 слов/6–8 предложений).

- Заключение (75 слов/3–5 предложений).

Критерии оценивания итогового сочинения

Всего их пять, первые два критерия – главные. При несоответствии работы этим двум обязательным пунктам ставится «незачет», ученика отправляют на пересдачу.

1. Соответствие теме направления.

Писать необходимо строго по теме и не уходить в своих рассуждениях в сторону. Аргументы приводятся в подтверждение той цитаты или формулировки вопроса, которую вы выбрали.

Из документов ФИПИ (методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению и для проверяющих работы):

«Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия».

Читайте также:

2. Аргументация с привлечением литературного материала.

Смысл литературного сочинения состоит в том, чтобы подтверждать свои высказывания, используя как примеры сюжеты прочитанных книг, поступки их героев. Ни в коем случае нельзя искажать образы персонажей, додумывать их личные качества и поступки, которых не было в произведении, иначе можно получить «незачет» по итоговому сочинению.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен строить рассуждение по теме, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала».

3. Композиция и логика рассуждения.

Критерий подразумевает соблюдение смыслового деления на абзацы, логическую последовательность изложения мысли, а также конструктивное доказательство своего мнения.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами».

4. Качество письменной речи.

В итоговом сочинении нужно использовать разнообразные, но нормативные, то есть грамматически, синтаксически и лексически правильно выстроенные, речевые конструкции.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых штампов».

Читайте также:

5. Грамотность

«Незачет» ставится, если в тексте итогового сочинения ученик допустил более 5 ошибок на каждые 100 слов.

При проверке подсчитывается не общее количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок, есть поблажки:

- две негрубые ошибки (написание фамилий авторов или героев произведений; заглавные/строчные буквы; дефисное/раздельное написание в словах, противоречащее школьным правилам) учитываются как одна;

- первые три однотипные ошибки (на одно правило, если написание слова зависит от его грамматической формы – например, окончания предложного падежа места – или от фонетических особенностей – к примеру, о/ё после шипящих) засчитываются как одна, следующие – уже по отдельности;

- две и больше ошибок в непроверяемых правилами (словарных) словах считаются одной.

Понятие однотипности не касается пунктуационных ошибок.

Из документов ФИПИ:

«Речевые ошибки в данном критерии не учитываются».

Зачет в целом за все итоговое сочинение ставится, если по двум первым обязательным критериям и хотя бы одному из трех остальных результат положительный.

Направления и темы итогового сочинения

Каждый год в конце августа или начале сентября утверждаются пять новых направлений. Они открыты и публикуются на сайте ФИПИ с разъяснениями, о чем писать по темам, которые будут предложены в рамках каждого из направлений. Список конкретных тем закрытый, его разрабатывает Рособрнадзор. Ученики получают их во время экзамена. Участник итогового сочинения может сделать выбор из пяти вариантов.

Тема может выглядеть по-разному:

- как высказывание, с которым надо согласиться или опровергнуть его;

- как вопрос, на который нужно ответить.

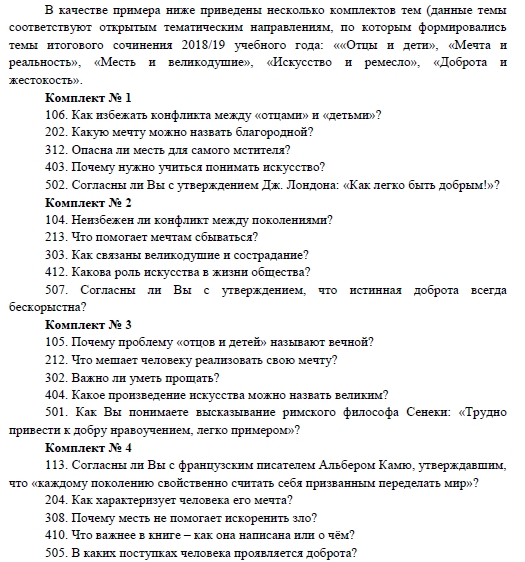

Примеры тем из «Методических рекомендаций для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) в 2019–2020 уч. г.»

Читайте также:

Несколько примеров тем в рамках направлений на итоговом сочинении 2020–2021 уч. года (в одном из регионов):

- Направление 1: «Забвению не подлежит»

Тема: «Согласны ли Вы с утверждением А. И. Герцена: «Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное»?

- Направление 2: «Я и другие».

Тема: «Что мешает доверию между людьми?»

- Направление 3: «Время перемен».

Тема: «Кому в литературе удалось, с Вашей точки зрения, наиболее ярко отразить эпоху перемен?»

- Направление 4: «Разговор с собой».

Тема: «Почему люди обманывают себя?»

- Направление 5: «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Тема: «Какие черты ваших сверстников Вы считаете типичными?»

В чем заключается разница между направлением и темой?

| Критерии сравнения | Направления | Темы |

|---|---|---|

| Когда становятся известны? | В начале учебного года | Во время экзамена |

| Вариативность | Общие для всех регионов | Разные комплекты для каждого часового пояса |

Тематические направления текущего учебного года с разъяснениями, о чем нужно писать в итоговых сочинениях, выкладываются на сайте ФИПИ.

Алгоритм написания итогового сочинения с соблюдением требований ФИПИ

- Читаем пять предложенных тем и выбираем одну из них, подчеркиваем ключевые слова.

- Сразу продумываем свою позицию и два примера из литературных произведений, которые раскрывают ключевые слова темы и аргументируют ваше мнение.

- Если вы выбрали не вопрос, а цитату, то можете переделать ее в вопрос, на который будет удобно отвечать (так мы пишем вступление).

- Объясняем ключевые понятия (так мы подводим вступление к раскрытию темы) и формулируем ответ на поставленный вопрос (свое мнение).

- Подбираем аргументы к своему мнению и пишем к каждому аргументу выводы.

- Пишем общий вывод по теме на основе всего вышеизложенного.

- Проверяем написанное сочинение на ошибки:

- орфографию (ошибки в написании слов);

- пунктуацию (знаки препинания);

- фактические ошибки (имена, даты, названия, сюжеты);

- лексические повторы (речь);

- остальные речевые ошибки;

- грамматические ошибки;

- Переписываем сочинение на чистовик.

Читайте также:

Структура итогового сочинения

- Вступление и раскрытие темы направления.

Раскладываем тему на ключевые слова, проблему и проблемный вопрос (чтобы лучше ее понять).

Например:

- Тема: «Может ли жестокий человек ранить другого?»

- Ключевые слова темы: «жестокий», «ранить другого».

- Проблема: проявление жестокости по отношению к другим людям.

Вступление может быть разным в зависимости от направления и темы:

- В виде вопроса:

«Может ли жестокий человек ранить другого? Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд…»

- В виде утверждения:

«Жестокий человек – враг народа», – утверждает <Ф. И. О.>. Трудно не согласиться с этим высказыванием. Действительно…»

- По ключевым словам темы:

«Наверное, каждый человек хотя бы раз задумывался о том, что такое жестокость и что значит быть жестоким. На мой взгляд…»

- Аргументация с привлечением литературного материала.

Аргументы – это доказательства вашей позиции и объяснение вашего тезиса, соответствующего направлению. Примеры из литературы – это иллюстрации вашего аргумента.

Любой пример из любой литературы должен сопровождаться вашими рассуждениями, которые подчеркнут связь приведенного примера с рассматриваемой темой.

Литературный материал – это не только произведения всех художественных жанров мировой и отечественной литературы, но и публицистика, мемуары, дневники, фольклор (кроме малых жанров: поговорок и пословиц, прибауток, считалок, потешек и т. д.). Согласно рекомендациям ФИПИ, при аргументации достаточно опираться на один текст.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРГУМЕНТ = ТЕЗИС + ПРИМЕР ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ + МИКРОВЫВОД.

- Тезис.

Тезис – это четкая фраза, передающая вашу позицию относительно вопроса или цитаты, которую вы будете подкреплять аргументом. Если нет четкого тезиса, то логическая связь с аргументами будет нарушена.

Пример тезиса:

- «Многие литературные примеры свидетельствуют о том, что жестокий человек не только несчастен сам по себе, но и делает несчастными других».

Читайте также:

- Логический переход.

Логический переход – это словесная подводка к литературной аргументации.

В примерах в пунктах 3 и 4 тезис и логический переход к аргументам из литературы совмещены в одном предложении.

Пример подводки:

- «Множество поэтов и писателей затрагивали похожую проблему в своих произведениях».

- Пример из литературы по теме – это иллюстрация в виде конкретного эпизода из произведения.

Здесь вы демонстрируете проверяющему, что действительно читали произведение, знаете эпизоды из произведения и можете их приводить в пример по назначению.

В примере из литературы желательно назвать Ф. И. О. автора и имена героев, а также постараться описать конкретный эпизод, а не пересказать всю книгу/рассказ целиком и в общих словах.

Пример из литературы – это не аргумент, он – иллюстрация к аргументу!

Что из произведения можно привести в пример в каждом направлении и теме:

- конкретную ситуацию;

- конфликт между героями;

- взгляды героя;

- характер героя и его поступки.

Клише к эпизодам:

- «Автор повествует о…»;

- «Автор описывает…»;

- «Писатель обращает наше внимание на…»;

- «Писатель осуждает/ставит в пример/заостряет наше внимание/размышляет…»

- Микровывод.

Микровывод к примеру – это ваш личный вывод по приведенному эпизоду. Он демонстрирует проверяющему, насколько хорошо вы поняли прочитанное произведение и сумели его грамотно встроить в контекст сочинения. В выводе мы пишем, почему именно этот эпизод подходит к теме, и доказывает тезис.

Клише к микровыводу:

- «Писатель считает, что…»;

- «Автор хочет донести до нас мысль о том, что…»;

- «Писатель подводит нас к мысли…»

Читайте также:

Пример полного аргумента итогового сочинения из литературы (с тезисом, примером и микровыводом):

- Часто жестокий человек не осознает границ допустимого, когда идет к своей цели, что может ранить окружающих. Примеры этого мы можем найти во многих произведениях художественной литературы, в частности в романе Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Главный герой – Егор Полушкин – пал жертвой браконьеров, которые перестреляли на Черном озере белых лебедей. Браконьеры не хотели смерти Егора, но, ослепленные жадностью и жестокостью, не соизмерили силы и избили его до смерти. Таким трагичным финалом автор хочет донести до нас мысль о том, что жестокость всегда слепа и может привести к непоправимым последствиям.

- Общий вывод

В конце сочинения мы пишем заключительный абзац – вывод. Он делается, исходя из всего, что вы изложили по теме. Не забудьте использовать вводные слова, так как они будут связкой.

Важно: вывод – это перефразированное вступление, поэтому в общем выводе нужно еще раз выразить свое отношение к проблеме, чтобы закольцевать композицию всего сочинения и темы.

Пример итогового сочинения

Тема: Герой романа «Отцы и дети» утверждал: «Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник». Хороший или плохой работник человек?

«Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник», – утверждал Евгений Базаров из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». С одной стороны, герой был прав: человек действительно оказывает значительное влияние на окружающий его мир, преобразует действительность и подчиняет себе стихии. С другой – хорошо ли это? На мой взгляд, в стремлении усовершенствовать природу человек порой заходит слишком далеко, что приводит к плачевным последствиям.

Подобную позицию разделяют многие русские классики, поднимая вопрос влияния человека на природу в своих произведениях. Так, еще в первой половине XX века М. А. Булгаков создает повесть «Собачье сердце», в которой главный герой – профессор Преображенский – пытается превратить собаку в человека. Наконец, операция проходит успешно, но так кажется только вначале: Шариков связывается не с теми людьми, начинает вести себя неподобающим образом и грубит своему создателю. Все это вынуждает профессора провести обратную операцию: эксперимент по преобразованию творения природы оказался неудачным. М. А. Булгаков будто предупреждает человечество: природа все равно сильнее, и мы не в состоянии взять над ней верх.

Еще более мрачные картины представляют нам авторы книг о будущем. В романе Е. И. Замятина «Мы» прогрессивное и достигшее высшего счастья человечество отгородилось от природы стеной в буквальном и переносном смысле: город-государство окружает купол «Зеленой стены», за которым бушует дикий лес, а сами люди взяли под контроль все, что есть в них живого, в том числе эмоции. Хотя главный герой романа и рассказчик Д-503 – сознательный гражданин, разделяющий идеи своего государства, читая его записи, мы не можем отделаться от ужаса: в мире без эмоций и связи с природой не хочется жить. Так автор доносит до нас мысль: человек не должен заходить слишком далеко в своей борьбе с природой, потому что тогда он перестанет быть человеком.

Подводя итог, хочу сказать, что человек может быть работником в мастерской природы, но он должен относиться к тому, что его окружает, с уважением. А это значит – ограничить свое вмешательство, рассматривать природу как союзника, иначе, как плохой работник, человек может нанести непоправимый вред в первую очередь себе.

Читайте также:

Как писать сочинение на ЕГЭ по русскому языку

Сочинение ЕГЭ – это задание № 27 в КИМах единого государственного экзамена по русскому языку. На весь экзамен отводится 3,5 часа, сколько из этого времени выделять на сочинение – решать вам. Минимальный объем, установленный ФИПИ, – 150 слов.

Как оценивается сочинение ЕГЭ: критерии и баллы

- Формулировка проблемы – 1 б.

- Комментарий к проблеме – 6 б.

- Позиция автора по проблеме – 1 б.

- Отношение к позиции автора – 1 б.

- Логика и речевая связность сочинения – 2 б.

- Речевое оформление – 2 б.

- Грамотность – всего 10 б. (чтобы получить максимум баллов, можно допустить не более 1 речевой ошибки).

- Этика – 1 б.

- Фактическая точность – 1 б.

Всего – 25 баллов.

В переводе в 100-балльную систему это составит порядка 40 баллов ЕГЭ.

Структура сочинения

- Вступление (опционально).

- Формулировка проблемы по теме ЕГЭ.

- Комментарий к проблеме:

- пример из текста с пояснением 1;

- пример из текста с пояснением 2;

- связь между примерами.

- Позиция автора.

- Отношение к позиции автора и его обоснование.

- Заключение

Формулировка проблемы

- Проблема проходит через весь текст.

- Разбираем только одну проблему, а не несколько.

- Начинаем со слов «в данном тексте автор поднимает проблему…» либо через вопрос.

Комментарии к проблеме текста сочинения ЕГЭ

- Поясняем примерами из предложенного текста, не пересказываем часть произведения.

- Допустимо цитирование (краткое) и ссылки на номера предложений.

Читайте также:

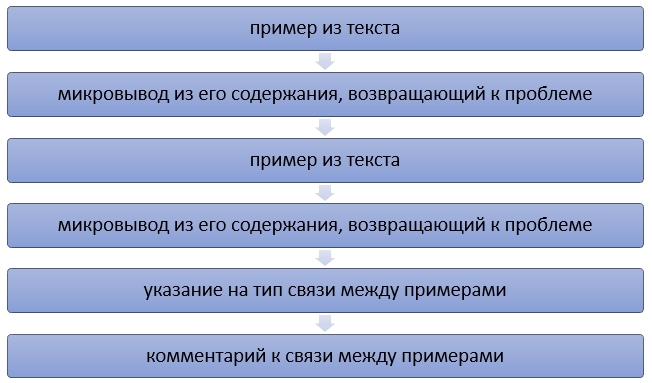

Структура комментария для сочинения на ЕГЭ:

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Указание на тип связи между примерами →

- Комментарий к связи между примерами.

Схема содержания комментария к исходному тексту в сочинении ЕГЭ по русскому языку

Пример, подходящий под стандарты ЕГЭ.

Проблема:

- В предложенном тексте автор поднимает проблему национальной розни.

Комментарий:

- Среди друзей рассказчика были люди разных национальностей, а теперь он вынужден наблюдать безумие ненависти, охватившее пространство нашей земли. «Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них?» – вопрошает автор. Он не понимает и осуждает людей, разжигающих рознь между народами, составляющими единое и неделимое население Земли.

Связка

В сочинении ЕГЭ связка – это предложение, создающее логический мостик между двумя примерами из текста.

Связка должна содержать:

- Отсылку к информации из первого примера.

- Отсылку к информации из второго примера.

- Указание на смысловую связь между примерами (дополнение, противопоставление, уточнение…)

Читайте также:

Позиция автора

В сочинении на ЕГЭ:

- формулируем одновременно с проблемой;

- отвечаем на вопрос: «Что думает автор по выбранной нами проблеме?»;

- часто не выражена явно, но подменять своими домыслами тоже не стоит;

- не высказываем собственное мнение.

Как сформулировать позицию автора:

- Автор считает…

- Цитата из текста.

Объем – 1-2 предложения.

Отношение к позиции автора и его обоснование

- Отношение именно к позиции автора, а не к проблеме.

- Можно начинать со слов: «Я согласен с мнением автора, потому что/действительно…»

- Обоснование не должно дублировать текст, но может быть общим рассуждением.

Лучше в качестве обоснования приводить примеры из общественной жизни, истории, кино, литературы и т. п.

Вывод

- Пересказ первого абзаца сочинения.

- Ответ на вопросы, если они были поставлены.

- В нем не должно быть новой информации.

- Служит для закольцовывания текста.

Читайте также:

Пример сочинения ЕГЭ по русскому языку. Задание№ 27 (по тексту Ю. М. Нагибина из демо-2022)

Юношеская любовь… Всегда ли она заметна с первого взгляда? Легко ли воскресить ее во взрослом возрасте? Именно проблему проявления юношеской любви поднимает в своем тексте Ю. М. Нагибин.

В центре повествования – выпускники школы Женя и Сережа. В последний учебный день в 10 классе девушка признается молодому человеку, что он много лет ей нравился. Сережа пытается вспомнить, что в своей прошлой школьной жизни он упустил из виду, почему всегда считал, что чувства чужды Жене, и не может вспомнить ничего, кроме крошечного эпизода знакомства. Так автор показывает нам, что юношеская любовь часто застенчива, незаметна, хотя может продолжаться очень долго.

Несмотря на позднее осознание, рассказчик рассчитывает исправить все в будущем: Сережа и Женя договариваются о встрече через 10 лет. Но судьба распоряжается иначе: майор авиации Евгения Румянцева погибает во время Великой Отечественной войны. Таким образом, юношеская любовь может так и остаться в отрочестве, оставив после себя только сожаления.

Дополняя друг друга, эти эпизоды показывают значимость юношеской любви в жизни человека, а также необходимость проживать ее своевременно.

По мнению автора, молодые люди часто не замечают юношескую любовь со стороны другого человека, но после жалеют о ней как о чем-то прекрасном и утраченном.

С мнением автора невозможно не согласиться: юношеская любовь часто практически незаметна, но всегда оставляет глубокий отпечаток на всей жизни человека. Так, в повести Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» между главными героями Таней, Филькой и Колей завязываются непростые отношения. В результате, когда Таня уезжает из города в конце повести, становится ясно, что и Коля, и Филька были влюблены в девочку и что вся история их взаимоотношений оставила глубокий след в памяти каждого из них. Но, к сожалению, время идет вперед, и время юношеской любви тоже рано или поздно заканчивается.

Подводя итог, хочу сказать, что юношеская любовь прекрасна. Каждому человеку стоит попытаться не упустить ее, если она еще впереди, и сохранить о ней самые теплые воспоминания, если все уже в прошлом.

Разница между сочинениями

| Критерии сравнения | Итоговое сочинение | Сочинение ЕГЭ |

| Время написания | 3 часа 55 минут только на сочинение | 3 часа 30 минут отводится на весь экзамен, сочинение – одно из 27 заданий |

| Период написания | Декабрь | Июнь |

| Объем (минимум) | 250 слов | 150 слов |

| Тема направления | На выбор | Предоставленная в тексте |

| Аргументация | Из литературы | Из текста |

| Количество критериев оценивания работы | 5 | 12 |

Читайте также:

Итоговое сочинение и сочинение на ЕГЭ по русскому – это два совершенно разных текста. В первом выпускник должен показать уровень развития речи, эрудиции, культуры и умение рассуждать и аргументировать свое мнение. Итоговое сочинение межпредметное, но считается литературоцентричным, потому что раскрывать тему, аргументировать свои мысли надо, опираясь на литературный материал. В отличие от 27-го задания на ЕГЭ по русскому языку декабрьское сочинение можно назвать свободным, потому что оно не привязано к определенному тексту.

Тем не менее написание любого сочинения предполагает знание литературного материала и отсутствие лишней «воды» в тексте. Повествование должно быть конкретным, без обтекаемых фраз. Для сдачи экзаменов и получения зачета требуется хорошо изучить структуру и отработать сочинения по разным направлениям на практике. А справиться со всем этим на отлично вам поможет онлайн-школа «Коалиция». Начните заниматься уже сейчас. Присоединяйтесь к бесплатному мини-курсу по подготовке к ЕГЭ по русскому языку – 2022.

Авторская разработка учителя

русского языка и литературы МАОУ «Володарская средняя общеобразовательная

школа» Первомайского района Оренбургской области Горбунковой Альфии

Равильевны «В помощь выпускникам 11 класса. Книга-клише (структура итогового

сочинения)». Раздаточный материал. Сентябрь 2021 года.

Структура

(план) сочинения

Любое сочинение состоит из

ТРЁХ ЧАСТЕЙ:

1. Вступление (60 – 70 слов) –

отразите идею будущего сочинения и основные тезисы. Логический переход к

основной части.

2. Основная часть (200 – 250

слов) – включает несколько подпунктов:

* Тезис

— доказательства, примеры

(один или несколько)

— микровывод (обобщение

написанного)

— логический переход к новой

мысли

3. Заключение (60 – 70 слов).

Структура

(план) сочинения

I. Вступление раскрывает основную мысль, вводит в круг

рассматриваемых проблем. Состоит из трёх элементов, располагающихся друг за

другом:

Ø объяснение ключевых слов темы или цитаты;

Ø общие рассуждения о значимости предложенных

для пояснения понятий в жизни человека;

Ø ответ-тезис на главный вопрос темы.

Темы, предложенные

для итогового сочинения, можно разделить на

3 типа:

Тема-вопрос: задаём главный вопрос темы, на который будем отвечать в основной

части.

Ø будьте осторожны в формулировке вопроса – не

уходите от темы;

Ø можно использовать клише: «можно ли утверждать,

что…», «почему можно говорить, что это высказывание справедливо»,

«действительно ли…» и т.д.

Тема-утверждение : ( в том числе цитата): требуется обосновать уже имеющееся

утверждение.

Тема-назывное предложение: (ключевые слова): нужно сформулировать своё суждение

о каждом из них, дать ответы на поставленные вопросы.

2

Структура

(план) сочинения

III. Заключение подводит итоги, содержит конечные выводы и оценки.

4 способа закончить сочинение:

ВЫВОД: принято

завершать сочинение выводом из всего вышесказанного, но нельзя повторять те

микровыводы, которые уже делались в сочинении после аргументов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ-ПРИЗЫВ:

не используйте пафосные лозунги «Берегите нашу Землю!» (лучше не использовать

глаголы 2 лица: «берегите», «уважайте», «помните»); ограничьтесь формами

«нужно», «важно», «давайте» и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

выражение надежды позволяет избежать дублирования мысли, этических и

логических ошибок; выражать надежду нужно на что-нибудь позитивное.

ЦИТАТА: подходящая

по смыслу и высказанная уместно; рекомендуется заранее подготовить цитаты по

всем тематическим направлениям.

ПОМНИТЕ! Смысл

цитаты обязательно должен соответствовать главной мысли сочинения. Нельзя

использовать цитату только потому, что в ней встречается ключевое слово, и не

учитывать её общий смысл.

Вступление и заключение в итоговом

сочинении

Варианты вступления

v историческое

v биографическое

v аналитическое

v цитатное

v личностное

4

Вступление и заключение в итоговом

сочинении

Виды заключения

v обобщение

сказанного

v риторический

вопрос

v призыв к

читателю

v цитата

Обобщение

сказанного

Итак, как подсказывает нам

история и художественная литература, высокая жизненная цель побуждает

человека к совершенствованию мира и самого себя, не даёт остановиться на пути

вечного стремления к идеалу.

Призыв к читателю (риторический вопрос)

Завершая своё сочинение, я хочу обратиться к вам с просьбой:

посмотрите вокруг себя, подумайте о том, нет ли рядом людей, которые

нуждаются в утешении, помощи, просто в добром живом слове. Подумайте: каким

вы хотите быть – равнодушным эгоистом или отзывчивым человеком, который несёт

добро окружающим?

Цитата

Бернард Шоу однажды сказал, что равнодушие – это величайший грех

против ближнего. Трудно не согласиться с этой мыслью. Как показывает опыт

художественной литературы, именно равнодушие внутренне опустошает человека,

обрекая его на одиночество.

6

Клише

к итоговому сочинению

ДЛЯ ТЕЗИСОВ

v Сегодня

мы понимаем, что… (основная мысль сочинения).

v Конечно,

каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд, … (основная

мысль сочинения).

v Думается,

на этот вопрос могут быть даны разные ответы, но я считаю, что …(основная

мысль сочинения).

ДЛЯ АРГУМЕНТОВ – обращение к произведению

v Так,

в лирическом стихотворении (название) поэт (Ф.И) обращается к теме…

v Тема

(…) затрагивается в романе …(автор, название).

v Тема(…)раскрывается

в произведении…(автор, название)

v Проблема

(варварского отношения к природе и т.п.) волновала многих писателей.

Обращается к ней и …(Ф.И. писателя) в… (название произведения).

v Идея

(единства природы и человека и т.п.) выражена в стихотворении (произведении)…(автор,

название).

v Мысль

о необходимости (защищать природу и т.п.) выражена и в романе (автор,

название)

v Вспомним

героя повести (рассказа) …(автор, название)

v Обратимся

к роману…(автор, название)

v Лирический

герой стихотворения …(автор, название) тоже размышляет об этом.

8

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

v Подводя итог

сказанному, можно сделать вывод…

v Невольно

напрашивается вывод…

v Таким

образом, мы приходим к выводу…

v Итак, можно

сделать вывод, что…

v В

заключение хочется призвать людей к… .

vТак давайте не забывать о…! Будем помнить о… .

vВ заключение хочется выразить надежду на то, что…

vХочется верить, что…

vПодводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что…

vОбобщая сказанное, хочу сказать, что…

vВсе приведённые мной аргументы, основанные на читательском опыте,

убеждают нас в том, что…

vЗаканчивая рассуждение на тему «…», нельзя не сказать, что люди

должны…

v(Цитата) «…», — писал…(Ф.И.).В этих словах выражена мысль о … Автор

текста тоже считает, что…

v

К какому же выводу я пришёл, размышляя над темой

«…»? Думаю, надо…

10

Итоговое

сочинение

2021

– 2022 учебный год

Направления:

1. Человек

путешествующий:

дорога

в жизни человека.

2. Цивилизация

и технологии –

спасение,

вызов или трагедия?

3. Преступление и наказание –

вечная

тема.

4. Книга

(музыка, спектакль, фильм) –

про меня.

5.Кому на Руси жить хорошо? –

вопрос гражданина.

1

Структура

(план) сочинения

II. Основная часть раскрывает идею сочинения и

связанные с ней вопросы, представляет систему доказательств выдвинутых

предложений.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ = ТЕЗИС + 2 АРГУМЕНТА

Тезис – это основная мысль сочинения, которую нужно

аргументированно доказывать. Формулировка тезиса зависит от темы сочинения.

ПОМНИТЕ!

·

По объёму основная

часть должна быть больше, чем вступление и заключение, вместе взятые.

·

Оптимальное количество

тезисов, подкреплённых аргументами, может быть 2 (два).

·

Каждому тезису – свой

аргумент.

Связка – это переход от одной мысли к другой.

Нужно плавно переходить от тезиса к аргументации.

Аргумент нужно :

Ø привести из литературных источников;

Ø выделить в отдельный абзац.

В конце каждого абзаца

написать микровывод.

К тезису привести два

литературных аргумента.

Если тезисов несколько, то к

каждому из них приводится свой аргумент.

Аргумент состоит из 3 элементов:

· обращение к литературному произведению – называем автора и произведение, его жанр

(если не знаем жанр, так и пишем «произведение», чтобы избежать фактических

ошибок);

· его интерпретация – обращаемся к сюжету произведения или конкретному

эпизоду, характеризуем героя(-ев) (!избегаем пересказа). Желательно несколько

раз упомянуть автора, используя речевые клише «автор(писатель) повествует/описывает/показывает/рассуждает/считает»

· микровывод (завершает только одну из

микротем, а не всё сочинение; нужен для логичности и связности текста).

Формулируем основную мысль всего упомянутого произведения или

авторскую позицию по конкретной проблеме. Используем клише: например, «писатель

приходит к выводу» и т.п.

3

Вступление и заключение в итоговом

сочинении

Биографическое вступление

Вся жизнь

великого русского мыслителя и писателя Ф. М. Достоевского – это

бесконечный поиск самого себя. Пройдя через соблазны большого света, став

знаменитым на весь мир писателем, Фёдор Михайлович ни на минуту не

останавливался в поиске своего предназначения. Не случайно, рассуждая об ответственности

за сделанный выбор, возмездии и муках совести, мы обращаемся к его роману «Преступление

и наказание».

Аналитическое вступление

Согласно

толковому словарю, дорога – это путь сообщения, место, по которому

надо пройти или проехать, путь следования. Однако у этого слова есть и

переносное значение. Когда мы говорим: «Труд – дорога к успеху», мы имеем в

виду образ действий, направление деятельности.

Каждый должен

достойно пройти своей дорогой по избранному пути, хотя это не всегда легко.

Цитатное вступление

«Книги –

это духовное завещание одного поколения другому». Мне кажется, эти слова А.И.

Герцена очень точно определяют предназначение книги. Действительно, общаясь

с книгами как с друзьями, мы формируем свой характер, свои представления о

человеке, жизненных ценностях, своё отношение к происходящему в мире.

Личностное вступление

Я не случайно выбрал эту

тему. Проблема, которую она затрагивает, интересует меня не

только как читателя, но и как человека, живущего интересами своего времени и

своего поколения…

5

Клише

к итоговому сочинению

ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ

v Конечно,

каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. Попытаюсь дать своё

определение этим понятиям.

v Конечно,

каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд…

v Думается,

на этот вопрос могут быть даны разные ответы. Я полагаю, что…

v Наверное,

каждый человек хоть раз задумался над тем, что значит…(понятие). Я считаю,

что…

v Размышляя

над этими вопросами, нельзя не прийти к ответу:…

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

v В

правильности такой точки зрения меня убеждает художественная литература.

v Давайте

вспомним произведения художественной литературы, в которых раскрывается тема…

v Правильность

своей точки зрения могу доказать, обратившись к…

v Обратимся

к произведениям художественной литературы.

v За

примерами давайте обратимся к произведениям художественной литературы.

v Размышляя

о …, я не могу не обратиться к произведению (Ф.И.О. автора), в котором…

v Размышляя

над этими вопросами, нельзя не прийти к ответу:… (ответ на вопрос, заданный

во вступлении)

7

ДЛЯ АРГУМЕНТОВ – интерпретация произведения

или его фрагмента

v Автор повествует о …

v Автор описывает ….

v Поэт показывает ….

v Писатель размышляет о ….

v Писатель обращает наше внимание …

v Писатель заостряет наше внимание на …

v Он акцентирует внимание читателя на…

v Этот поступок героя говорит о …

v Мы видим, что герой поступил так потому…

v Автор показывает, к каким последствиям привело…

v Этому герою (или поступку) автор противопоставляет…

v Писатель осуждает…

v Он ставит нам в пример…

v Автор подчёркивает…

v Автор утверждает…

ДЛЯ АРГУМЕНТОВ – промежуточный вывод

v Таким образом, автор хочет донести до нас мысль о…

v Писатель считает, что…

v Мы можем прийти к выводу…

9