(592 слова) Рассказ «Судьба человека» является одним из самых знаменитых произведений Михаила Александровича Шолохова. Работу над его созданием писатель завершил в 1956 году. В основе рассказа лежат реальные события. Однажды Михаил Александрович встретил человека, который и рассказал ему увлекательную историю. Она настолько поразила автора, что он решил написать рассказ. Михаил Шолохов поднял тему войны, тему смысла жизни и невероятной силы духа человека. Чтобы реализовать свой замысел, Михаил Александрович продемонстрировал интересные и яркие образы. Главный герой книги — Андрей Соколов. Рассмотрим характеристику этого героя подробнее.

Уже с детских лет персонаж ощутил жизненные невзгоды и тяготы. Андрей Соколов рано остался без родителей. Он рано овладел рабочими специальностями, чтобы себя обеспечивать. В период Гражданской войны ему пришлось и повоевать. Когда главный герой вернулся в родную деревню в Воронеже, он принял решение жениться.

Главный герой вызывает восхищение как у писателя, так и у читателей. Его биография — достойный пример для подражания. До военных событий Андрей Соколов работал шофером и имел семью: жену и троих детей. Он честно трудился и заботился о близких. Сам он рано осиротел и хотел создать для детей все условия для развития и благополучия. Андрей Соколов счастлив в семейной жизни. Ведь его супруга является прекрасной хозяйкой и порядочной женой. Они жили спокойной и размеренной жизнью. Однако привычный уклад разрушила война. Андрей, как и подобает патриоту, вызвался добровольцем на фронт. Весьма трогательно его прощание с женой. Судьба уготовила герою немало жизненных испытаний, которые переживали и его соотечественники.

Во время событий Великой Отечественной войны герой проявил свои лучшие моральные качества: смелость, силу духа, преданность Родине. Уже в начале военных действий Андрей Соколов получил ранение и попал в плен. Там он пребывал около двух лет. Сдаваться и просить о пощаде было не в характере Андрея. В плену герой не утратил своей верности и решимости. Например, он убил предателя, который угрожал выдать командиров и коммунистов. В решающий момент Соколов проявил быстроту реакции и храбрость. Он подставил под удар себя, убив этого человека, но выручив при этом достойных товарищей.

В лагере Андрей не раз предпринимал попытки убежать и присоединиться к действующей армии. Но у него не получалось. Эти неудачи его не сломили. Он продолжал подбадривать товарищей и осуждать вражеский режим. Невероятное мужество и героизм персонаж продемонстрировал, когда он сидел в кабинете начальника лагеря. За смелые высказывания он был приговорен к смерти. Миллер предложил ему выпить за победу Германии, объявив, что это условие для отмены смертного приговора. В ответ Андрей сказал, что лучше поднимет тост за собственную смерть. При этом персонаж, будучи голодным, два раза отказывался от закуски. И лишь на третий раз он взял кусок хлеба. Немец был поражён гордостью и храбростью Соколова. Он даровал ему жизнь. Это не смягчило героя. По его мнению, с оккупантами нужно бороться во что бы то ни стало. Как только у Андрея появилась первая возможность, он решил снова бежать из плена. С собой он прихватил немецкого инженера.

Во время военных событий супруга героя и его дети погибли. Он остался одиноким. Весьма удивительно то, что Андрей не впал в истерику, когда узнал, что у него теперь нет семьи. Андрей Соколов, проявив невероятную силу духа, забрал к себе сироту и начал жизнь заново. Таким образом, Андрей Соколов обрёл смысл жизни. Однако тоска по родным никуда не делась. Автор говорит, что его глаза отражали боль.

В образе Андрея Соколова Шолохов мастерски объединил лучшие качества человека. Среди них можно отметить добродушие, мужество, преданность, честность, храбрость, порядочность. По своей натуре Андрей Соколов был справедливым и скромным человеком, способным на подвиг самоотречения.

Можно утверждать, что образ Андрея Соколова является собирательным. Ведь он символизирует силу, стойкость и терпение русского народа. На примере своего героя Михаил Шолохов продемонстрировал читателю великий нравственный подвиг советских бойцов.

| Черты характера Андрея Соколова | Цитаты |

| Трудолюбие и целеустремленность | «…Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей…» |

| Сила духа и выносливость | «…Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала…» |

| Гордость и достоинство | «…хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость» |

| Смелость | «..«Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат…» |

| Справедливость и взаимовыручка | «..«Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку» |

| Любовь к семье и упорство | «…я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе…» |

| Сила воли и вера в лучшее | «…И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит…» |

| Гуманизм и человечность (герою плохо после того, как он вынужден был убить человека) | «…До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то г*да ползучего душил… |

| Отзывчивость и сострадание | «…И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький оборвыш <…> И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидать…» |

| Тоска по погибшим родным | Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. |

Автор: Виктория Комарова

Не так давно – 24 мая – любители литературы отмечали день рождения величайшего русского писателя 20-го века. Имя Михаила Шолохова, лауреата Нобелевской премии, автора культовых романов «Тихий Дон» и «Поднятая целина», хорошо известно нашим читателям. Многие произведения мастера издавались не только в СССР, но и за рубежом. В этом году исполнилось 116 лет со дня его рождения.

Одной из наиболее популярных его работ является рассказ, посвященный описанию судьбы простого русского человека, прошедшего войну. Он так и называется – «Судьба человека» (1956). Сюжет рассказа не выдуманный, у его героя есть реальный прототип.

Сюжет

В начале войны главный герой Андрей Соколов расстается с семьей и отправляется на фронт. В одном из первых сражений он получает ранение и попадает в плен к нацистам. Здесь герою доводится пережить все тяжести концентрационного лагеря, благодаря собственному мужеству избежать расстрела и в конце концов бежать к своим, за линию фронта.

Андрей продолжает бить врага. Получив короткий отпуск, он спешит в родные места. Здесь герой узнает о том, что его любимая жена Ирина с обеими дочерьми погибли в самом начале войны во время бомбежки. Боец был не в силах находиться там, где когда-то был счастлив. Не дожидаясь окончания отпуска, он возвращается в свою часть. Все последующее время сил ему придает мысль о том, что у него еще есть на свете родная душа – это сын, который, став офицером, как и отец, воюет с врагом.

Сколько несчастий может вынести на своем веку человек? Судьба была к Андрею Соколову немилосердна. В последний день войны Андрей теряет и сына. Теперь он совершенно одинок.

По окончании войны герой работает шофером. Однажды ему повстречался мальчик-сирота, у которого обоих родителей отняла война. Соколов называется мальчику его отцом. Оба осиротевших человека, взрослый и ребенок, получают надежду на новую жизнь.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы… Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина… («Судьба человека»)

Об истории создания

В основе сюжета этого рассказа лежат реальные события. Весной 1946-го во время охоты Шолохову повстречался человек, поведавший ему о своей печальной судьбе.

А знает ли читатель о том, что Шолохов повстречался с героем рассказа «Судьба человека» Андреем Соколовым именно на охоте. В первый послевоенный год поехал он поохотиться ранней весной на большой, образовавшийся от талых вод степной лиман поблизости от хутора Моховского. На том лимане базбоязненно садились пернатые – дикие гуси и казарки. Присев на плетень отдохнуть у разлившейся степной речушки Еланки, он заметил мужчину, который вел за руку мальчика по направлению к речной переправе. Усталые путники подошли к нему и, приняв к речной переправе, запросто сели отдохнуть. Тогда-то, на этом плетне и поведал Андрей Соколов «своему брату-шоферу» о своей судьбе. Путник собирался было уже уходить, но в это время подъехала к писателю его жена и выдала его что называется с головой. Путник ахнул от такой неожиданности, но уже было поздно – все успел рассказать о себе, и быстро распрощался. А писатель жалел, что не успел узнать его фамилию. <…> Возвратился тогда писатель с охоты необычно взволнованным и все еще находился под впечатлением от встречи с неизвестным шофером и мальчиком. (Из очерка журналиста М. Кокта «В станице Вешенской»)

Писателя чрезвычайно увлек рассказ незнакомца. Он решил во что бы то ни стало написать об этом и даже поделился своим замыслом с работниками райкома партии. Однако приступить к его воплощению писатель смог только спустя десять лет.

Как-то, в 1956-м, во время своего пребывания в Москве писатель перечитывал произведения Ремарка и Хемингуэя, в которых человек описывался бессильным и обреченным, и решил обратиться к теме, о которой на протяжении последних дести лет не забывал. Картина той встречи у переправы с неизвестным шофером, рассказавшим ему свою историю, воскресла и стала перед глазами. Мысли и образы, зревшие и вынашиваемые в течение всего этого времени, получили нужный толчок, конкретную форму и направленность. Шолохов не отрывался от письменного стола в продолжение недели.

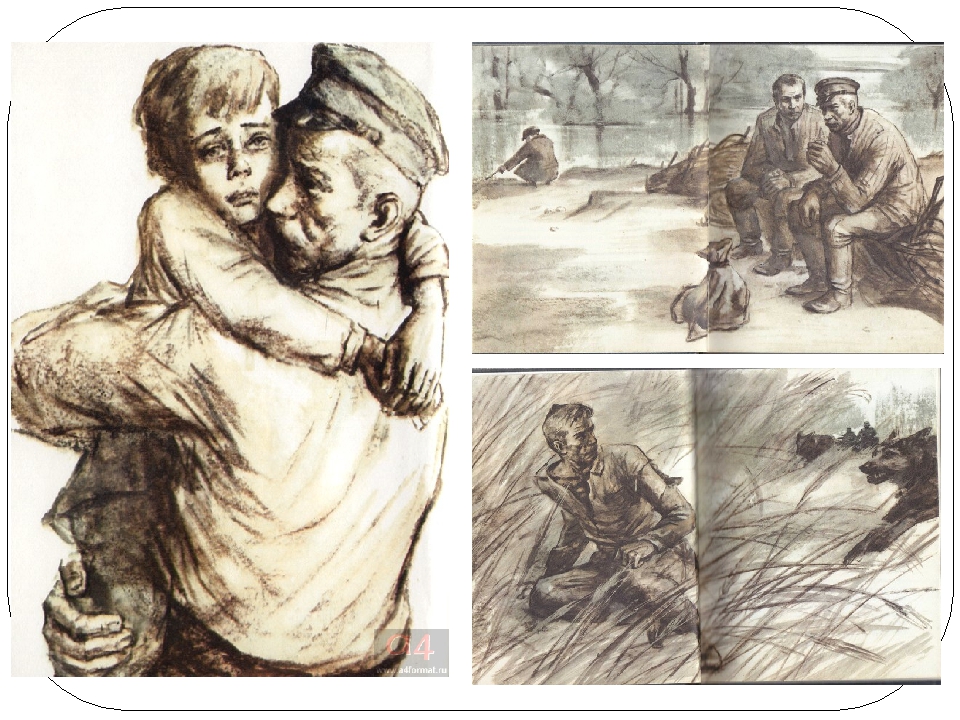

На восьмой день замечательный рассказ о судьбе человека, выжившего и не растерявшего мужества в страшных испытаниях войны, был готов. Впервые он был опубликован в «Правде» в декабре-январе 1956-1957 гг. Художником С. Трофимовым были созданы проникновенные иллюстрации к произведению.

Читательский отклик

Публикация вызвала огромное количество откликов читателей и критиков. О необычайной популярности нового рассказа Шолохова писатель Ефим Пермитин сообщал:

Непрекращающийся поток писем в адрес автора, редакций газет, опубликовавших рассказ, радиостанциям, несколько раз передавшим его в эфир, говорит об исключительной силе воздействия этого произведения на читателей и слушателей. <…> Стол писателя был завален письмами. Писали люди, пережившие ужасы фашистского плена, семьи погибших фронтовиков, рабочие, колхозники, врачи, педагоги, ученые, советские и зарубежные писатели, такие как Николай Задорнов, Федор Кравченко, Борис Полевой, Эрих Мария Ремарк, Эрнест Хемингуэй и многие, многие другие. С каждым днем поток писем все увеличивался. Ни автор, ни окружающие его люди не в состоянии были ответить и на сотую их часть. Все их не приведешь и не перескажешь. (Ефим Пермитин, «Литературная газета», 1957, 21 марта, №35)

Михаил Шолохов: цитаты

Представим к ознакомлению несколько проникновенных, волнующих цитат из произведений великого писателя:

- Мои невыплаканные слезы, видно, на сердце высохли. Может, поэтому оно так и болит? («Судьба человека»)

- Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! («Судьба человека»)

- Люди – что овцы: куда баран, туда и весь табун. («Тихий Дон»)

- Со стороны глядеть – не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. («Судьба человека»)

- Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному… («Тихий Дон»)

- Прошлое – вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса… («Судьба человека»)

- Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в свое дело. («Тихий Дон»)

- А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожение себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались; вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались, нравственно искалеченные. Это называли подвигом. («Тихий Дон»)

- Умная у тебя голова, да дураку досталась! («Тихий Дон»)

- Не лазоревым алым цветом, а собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным цветет поздняя бабья любовь. («Тихий Дон»)

- А на что я тебе? – А на всю жизнь. («Судьба человека»)

- Детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. («Судьба человека»)

- Травой зарастают могилы – давностью зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших — время залижет и кровяную боль, и память тех, кто не дождался родимых и не дождется, потому что коротка человеческая жизнь и не много всем нам суждено истоптать травы… («Тихий Дон»)

- До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул! («Судьба человека»)

- Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травою, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они – эта плоть от плоти его, – как крохотные степные птицы… («Тихий Дон»)

- Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? («Судьба человека»)

- Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука. («Судьба человека»)

- Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника… («Судьба человека»)

Экранизация

В 1959-м произведение Михаила Шолохова было экранизировано. Выдающийся советский режиссер Сергей Бондарчук выступил в качестве постановщика одноименной картины и исполнителя главной роли. Фильм имел столь же оглушительный успех, как и его литературная основа. В этом же году на Московском фестивале кино получило главный приз. Это стало ступенькой, с которой молодой режиссер начал свой путь в большой кинематограф.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

М.Шолохов — признанный мастер эпоса. В романе «Тихий Дон» ему удалось воссоздать масштабные картины одного из самых сложных периодов в истории России.

Не меньшими достоинствами обладает и небольшое по объему, но очень емкое по содержанию произведение «Судьба человека». Анализ рассказа помогает определить идейный замысел автора и причину его большой популярности у читателя.

В центре внимания писателя-фронтовика — полная страданий жизнь обычного русского человека, пережившего гибель всей своей семьи и разрушение родного дома, самые опасные военные сражения и фашистский плен, ледянящее душу одиночество и отчаяние. Пройдя через все испытания, он сумел выстоять и взять на себя заботу о ребенке-сироте.

Памятная встреча в 1946 году

Анализ рассказа Шолохова «Судьба человека» правильнее будет начать с истории его создания. Спустя год после окончания войны жизнь свела писателя с незнакомым ему водителем, бывшим фронтовиком. Это случилось во время охоты у хутора Моховского. Во время привала к Шолохову подошли немолодой мужчина и мальчик — они направлялись к переправе на реке Еланке. Во время завязавшегося разговора путник (он так и не назвал своего имени) поведал невеселую историю своей жизни.

Последующий анализ рассказа, судьба человека, многое пережившего, произвели на писателя огромное впечатление. Он сразу решил написать о новом знакомом, но все откладывал задуманное. Непосредственным поводом послужило перечитывание зарубежных произведений о людях слабых и беспомощных. Тут-то и возникла мысль противопоставить им своего героя, а вместе с ней определилась и идея будущего рассказа. В результате за 8 дней было создано одно из лучших произведений не только о войне, но и о величии простого русского труженика и воина.

Композиция рассказа «Судьба человека»

Краткий анализ построения произведения уже определяет его суть. После небольшой экспозиции, содержащей описание весны и символизирующей возрождение жизни, приводится история знакомства героя-повествователя с Андреем Соколовым. Далее используется довольно распространенный в литературе прием — «рассказ в рассказе». Простая, неторопливая, порой сбивчивая — трудно вспоминать прошлое — речь героя характеризует его лучше всяких описательных оборотов. Повествователь по ходу лишь отмечает важные детали в его внешности, в первую очередь, «словно присыпанные пеплом» и полные «неизбывной смертной тоски» глаза. Они красноречиво говорят о том, насколько трудна была судьба человека.

Анализ рассказа: от мирной жизни к войне

У Соколова многое складывалось так же, как у большинства русских людей: гражданская война и потеря близких, работа сначала на кулаков, затем, после переезда в город, смена нескольких специальностей, пока не выучился на шофера. Наконец, женитьба на хорошей девушке, дети, свой дом и налаженный быт.

Все это рухнуло в один момент: началась война, и Андрей отправился на фронт. С болью вспоминал он прощание с семьей, как оказалось, последнее. А дальше — передовая.

В условиях войны по-разному складывается — и это подчеркивает своим рассказом Шолохов — судьба человека. позволяет понять, что ни на минуту не задумывался герой о собственной жизни, если речь шла о спасении других. Подобных эпизодов было немало. Это и готовность прорываться сквозь огонь противника на передний край батареи, нуждающейся в боеприпасах. И первое убийство человека (что особенно страшно — своего!) в церкви, когда узнал о готовящемся предательстве. И готовность в плену, под дулом, защищать умирающих товарищей. Эти поступки характеризуют Соколова как человека справедливого, стойкого, мужественного: далеко не каждый способен жертвовать собой ради других.

Противостояние Мюллеру

Анализ произведения «Судьба человека» и в особенности сцены допроса показывает духовное превосходство русского пленного над немецкими офицерами. Необычайную смелость и благородство проявил в отношениях с известным своей жестокостью Мюллером герой. Нежелание выпить за успехи Германии и непоколебимая вера в победу своего народа, готовность спокойно принять расстрел и стакан шнапса за свою смерть, а также отказ от хлеба и сала голодного, истерзанного человека — эти качества вызвали уважение даже у фашистов. Все время разговора Соколов стоял перед ними с поднятой головой, не сломленный и отказавшийся признать их силу. Подаренная Мюллером русскому Ивану — «Ты храбрый солдат. Я … уважаю достойных противников» — жизнь стала нравственной победой последнего. А полученные хлеб и сало были поровну поделены между всеми пленными. Так анализ рассказа Шолохова «Судьба человека» помогает понять, кому по-настоящему обязана страна победой в этой страшной войне.

Освобождение из плена и новые удары судьбы

Подвигом Соколова стал и его побег. Даже в этот момент он думал о том, какую пользу может принести родине. Под двусторонним обстрелом — сзади немцы, впереди свои — он вывез связанного немецкого офицера, за что заслужил возможность подлечиться в госпитале.

А дальше — новый удар: сначала новость о гибели жены и дочерей, затем смерть сына в последний день войны. Насколько может быть К такому вопросу подводит повествователя и читателей анализ произведения. Судьба человека словно нарочно подбрасывает ему одно за другим испытания, и каждое последующее оказывается страшнее предыдущего. Только по-настоящему сильной личности дано все их достойно пережить и выстоять. Главное — найти источник спасения, каким для Андрея Соколова становится маленький Ваня.

Возвращение к жизни

Как несправедливо устроена жизнь — такая мысль возникает в связи с описанными событиями. Вероятно, думал об этом и Шолохов.

Судьба человека — анализ произведения это подтверждает — часто зависит от обстоятельств. Главный герой, пришедший с войны победителем-освободителем, оказывается бессилен перед постигшей его потерей: ни дома, ни семьи, ни веры в дальнейшую благополучную жизнь. И вдруг встреча с сиротой, которая спасла их обоих. Одному она подарила отеческую заботу, другому — веру в то, что все уготованные ему испытания были не напрасны. И вновь человек находит в себе силы жить, чтобы дарить тепло, радость и счастье другому. Словно проверила на прочность, а потом подарила свою милость судьба человека.

Анализ рассказа-исповеди Андрея Соколова заставляет в очередной раз задуматься о том, насколько беспредельны могут быть душевное богатство, внутренняя сила и

Значение рассказа

Публикация нового произведения М.Шолохова на рубеже 1956-57 годов стала настоящей сенсацией в литературе. Заслуга автора в том, что он на нескольких страницах сумел рассказать о непростом процессе возмужания и становления личности героя — типичного представителя русского народа. Через многое пришлось пройти Соколову, но он сумел сохранить в себе лучшие качества: человеколюбие, патриотизм, национальное достоинство.

Немаловажным был и тот факт, что в произведении автор впервые затронул вопрос о положении русских солдат в плену. Судьба человека, анализ рассказа главного героя буквально взбудоражили народ: Е.Пирмитин, посетивший в то время писателя, отмечал, что Шолохова завалили письмами благодарные читатели.

Интерес к рассказу не пропал и в наше время, а это есть лучшее признание заслуг автора.

Время быстро отодвигает вглубь истории важные вехи в жизни стран и народов. Давно отгремели последние залпы . Время безжалостно забирает живых свидетелей героического времени в бессмертие. Возвращают потомков к прошлому книги, фильмы, воспоминания. Волнующее произведение Судьба человека автор которого Михаил Шолохов, возвращает нас в те тяжелые годы.

Вконтакте

Название подсказывает, о чем пойдет речь. В центре внимания судьба человека, автор рассказал о ней так, что она вобрала в себя судьбу целой страны и ее народа.

Судьба человека главные герои:

- Андрей Соколов;

- мальчик Ванюша;

- сын главного героя — Анатолий;

- супруга Ирина;

- дочери главного героя — Настя и Олюшка.

Андрей Соколов

Встреча с Андреем Соколовым

Первая послевоенная война выдалась «напористой», на Верхнем Дону быстро таяло, пути развезло. Именно в эту пору рассказчику пришлось добираться в станицу Букановскую. По дороге переправлялись через разлившуюся речку Еланку, целый час плыли на ветхой лодочке. В ожидании второго рейса он познакомился с отцом и сыном, мальчишкой лет 5-6. Автор отметил глубокую тоску в глазах мужчины, они словно присыпаны пеплом. Небрежная одежда отца наводила на мысль, что он живет без женской заботы, но мальчик был одет тепло и аккуратно. Все стало понятно, когда рассказчик узнал печальную историю

нового знакомого.

Жизнь главного героя до войны

Совсем один остался. Продав хату, уехал в Воронеж, где завел семью

. Женился на сироте, красивее и желаннее своей Ирины для него не было никого. Родились дети, сын Анатолий и две дочки, Настенька и Олюшка.

Работал плотником, рабочим на заводе, слесарем, а по-настоящему «завлекли» машины. Десять лет пролетели в труде и заботах незаметно. Супруга купила двух коз, жена и хозяйка Ирина была отличная. Дети сыты, обуты, радовали отличной учебой. Зарабатывал Андрей хорошо, деньжат подкопили. Построили дом недалеко от авиазавода, о чем потом главный герой пожалел. В другом месте дом мог уцелеть во время бомбежки, и жизнь могла сложиться совсем иначе. Все, что создавалось годами, рухнуло в один миг – началась война.

Война

на второй день, провожали на войну всей семьей. Тяжелым было прощание. Жена Ирина словно чувствовала, что не увидятся они больше, днем и ночью глаза не высыхали от слез.

Формирование происходило на Украине, под Белой Церковью. Дали ЗИС-5, на нем и отправился на фронт. Меньше года повоевал Андрей. Дважды ранили, но он быстро возвращался в строй. Домой писал нечасто: некогда, да и особо писать было не о чем – отступали по всем фронтам. Осуждал Андрей тех «сук в штанах, кто жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаже в тылу приходилось».

В мае 1942 года под Лозовеньками главный герой попал в фашистский плен.

Накануне он добровольно вызвался подвезти снаряды артиллеристам. До батареи оставалось меньше километра, когда дальнобойный снаряд разорвался возле машины. Очнулся, а бой позади него идет. Не по своей воле он оказался в плену. Немецкие автоматчики сняли с него сапоги, но не пристрелили, а погнали в колонне русских пленных на их рейх работать.

Однажды ночевали в церкви с разрушенным куполом. Нашелся доктор, он и в плену свое великое дело делал – помогал раненым бойцам. Один из пленных попросился выйти по нужде на улицу. Святая вера в Бога не позволяет христианину осквернять храм, немцы полоснули по двери автоматной очередью, ранив сразу троих и убив богомольца. Судьба и Андрею уготовила страшную проверку – убить предателя из «своих». Случайно ночью он услышал разговор, из которого понял, что мордатый парень планирует выдать немцам взводного. Андрей Соколов не может допустить, чтобы иуда Крыжнев спас себя ценой предательства и гибели товарищей. Полное драматизма происшествие

в церкви показывает поведение разных людей в бесчеловечных обстоятельствах.

Важно!

Совершить убийство главному герою нелегко, но он видит спасение в единении людей. В рассказе «Судьба человека» этот эпизод исполнен драматизма.

Неудачный побег из Познанского лагеря, когда рыли могилы для пленных, чуть не стоил Андрею Соколову жизни. Когда поймали, били, травили собаками, кожа с мясом и одеждой летела в клочья. В лагерь привезли голого, в крови. Отсидел месяц в карцере, чудом выжил. За два года плена

половину Германии объехал: работал на силикатном заводе в Саксонии, в шахте Рурской области, в Баварии, Тюрингии. Пленных жестоко избивали, расстреливали. Здесь забывали свое имя, помнили номер, Соколова знали как 331. Кормили хлебом пополам с опилками, жидкой баландой из брюквы. Список нечеловеческих испытаний в плену на этом не кончается.

. Силу духа русского солдата оценил лагерфюрер Мюллер. Вечером в бараке Соколов возмущался четырьмя кубометрами выработки, горько пошутив при этом, что на могилу каждого пленного и кубометра за глаза хватит.

На другой день вызвал комендант лагеря Соколова по доносу какого-то подлеца. Описание поединка русского солдата с Мюллером завораживает. Отказ пить за победу немецкого оружия мог стоить Соколову жизни. Мюллер не стал стрелять, сказал, что он уважает достойного противника. В награду дал буханку хлеба и кусок сала, продукты пленные суровой ниткой поделили на всех.

Соколов не оставлял мысли о побеге. Он возил инженера по строительству оборонительных сооружений в чине майора. В прифронтовой полосе удалось пленному шоферу сбежать

, прихватив оглушенного инженера с важными документами. За это обещали представить к награде.

Отправили подлечиться в госпиталь, Андрей Соколов сразу письмо Ирине написал. Живы родные или нет? Долго ждал от жены ответа, но получил письмо от соседа Ивана Тимофеевича. При бомбежке авиазавода от дома ничего не осталось. Сын Толик в это время был в городе, а Ирина с дочками погибла

. Сосед сообщал, что Анатолий ушел добровольцем на фронт.

В отпуске поехал в Воронеж, но и часу оставаться не смог в том месте, где было его семейное счастье и семейный очаг. Ушел на вокзал и вернулся в дивизию. Вскоре нашел его сын, получил письмо от Анатолия и мечтал свидеться. Страна уже готовилась праздновать Победу, когда был убит сын Андрея,

Анатолий. Снайпер застрелил его утром девятого мая. Очень трагично, что сын Андрея Соколова дожил до победы, но не смог насладиться жизнью в мирное время. Главный герой похоронил сына в чужой земле, а сам вскоре демобилизовался.

После войны

Приехал и стал работать шофером. Здесь судьба свела двух одиноких людей. Мальчик Ваня – подарок судьбы.

У израненного войной человека появилась надежда на счастье.

Рассказ Шолохов заканчивает тем, что отец и сын едут «походным порядком» в Кашары, где сослуживец устроит отца в плотницкую артель, а потом выдадут шоферскую книжку. Прежнего документа он лишился по досадной случайности. На грязной дороге машину занесло и он сбил корову с ног. Все обошлось, корова встала и пошла, а вот книжку пришлось выложить.

Важно!

Любая правдивая повесть или рассказ о судьбе человека, чудом выжившего в фашистском плену, интересна. Это повесть особенная, она о несломленном войной русском характере. Автор с предельной ясностью выразил преклонение перед подвигом, героизмом и мужеством простых людей в годы ВОВ.

Особенности рассказа Шолохова «Судьба человека»

В истории литературы редко небольшой по объему рассказ становится грандиозным событием. После публикации в первом номере газеты «Правда» за 1957 год рассказа «Судьба человека», новинка привлекла всеобщее внимание.

- В рассказе «Судьба человека» подкупает убедительное и достоверное описание реальных событий. Трагическую историю русского солдата Михаил Шолохов услышал в 1946 году. Далее десять долгих лет молчания. Годом написания небольшого рассказа «Судьба человека» считается конец 1956 года

. Позже произведение было экранизировано. - Кольцевая композиция: рассказ «Судьба человека» начинается случайной встречей автора с главным героем. В конце разговора мужчины прощаются, отправляются по своим делам. В центральной части Андрей Соколов открыл душу новому знакомому. Тот услышал рассказ героя о довоенной жизни, годах на фронте, возвращении к мирной жизни.

Кадр из фильма «Судьба человека» (1959)

Андрей Соколов

Весна. Верхний Дон. Рассказчик с товарищем ехал на бричке, запряжённой двумя лошадьми, в станицу Букановскую. Ехать было трудно — снег начал таять, грязь непролазная. А тут возле хутора Моховского река Еланка. Мелкая летом, сейчас разлилась на целый километр. Вместе с неизвестно откуда взявшимся шофёром рассказчик переплывает реку на какой-то полуразвалившейся лодке. Шофёр подогнал к реке стоявший в сарае автомобиль марки Виллис, сел в лодку и отправился обратно. Обещал вернуться через два часа.

Рассказчик присел на поваленный плетень и хотел было закурить — но сигареты намокли во время переправы. Так бы и скучать ему два часа в тишине, одиночестве, без еды, воды, выпивки и курева — как подошёл к нему мужчина с ребёнком, поздоровался. Мужчина (это и был главный герой дальнейшего повествования Андрей Соколов) принял рассказчика за шофёра — из-за стоявшего рядом автомобиля и подошёл пообщаться с коллегой: он сам был шофёром, только на грузовой машине. Рассказчик не стал расстраивать собеседника, раскрывая подлинную свою профессию (так и оставшуюся неизвестной для читателя) и соврал, что ждёт начальство.

Соколов ответил, что не торопится, а перекурить охота. В одиночестве курить скучно. Увидев разложенные для просушки сигареты, он угостил рассказчика собственным табаком.

Закурили они, разговорились. Рассказчику неловко было из-за мелкого обмана, поэтому он больше слушал, а говорил Соколов.

Довоенная жизнь Соколова

Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестрёнкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатёнку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошёл на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная весёлая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почём фунт лиха стоит, может, это и сказалось на её характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор. И не было для меня красивее и желанней её, не было на свете и не будет!

Придёшь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьётся, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на неё и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь её, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе.

Дальше рассказывал опять таки про жену, как она его любила и не упрекала даже тогда, когда приходилось выпить лишнего с товарищами. Но вскоре родились у них дети — сын, а потом — две дочери. Тогда с выпивками было покончено — разве что кружку пива в выходной себе позволял.

В 1929 увлекли его машины. Стал он шофёром грузовика. Жил себе поживал да добра наживал. А тут — война.

Война и пленение

На фронт провожала его вся семья. Дети держали себя в руках, но жена очень расстроилась — в последний раз мол видимся, Андрюша… В общем и так тошно, а тут ещё и жена заживо хоронит. В расстроенных чувствах уехал на фронт.

На войне он тоже был шофёром. Дважды легко ранили.

В мае 1942 года оказался под Лозовеньками. Немцы шли в наступление, а он вызвался на передний край везти боеприпасы нашей артиллерийской батарее. Боеприпасы не довёз — снаряд упал совсем близко, взрывной волной перевернуло машину. Соколов потерял сознание. Когда очнулся — понял, что находится в тылу врага: бой гремел где-то сзади, а мимо шли танки. Притворился мёртвым. Когда решил, что все прошли — голову приподнял, увидел идущих прямо к нему шестерых фашистов с автоматами. Спрятаться было негде, поэтому решил умереть достойно — встал, хотя еле мог стоять на ногах — и смотрел на них. Один из солдат хотел застрелить его — но другой удержал. Сняли с Соколова сапоги и отправили пешком на запад.

Через некоторое время догнала еле шедшего Соколова колонна пленных из той же дивизии, что он сам. С ними шёл дальше.

Ночевали в церкви. За ночь случилось 3 заслуживающих внимания события:

а) Некий человек, представившийся как военврач, вправил Соколову вывихнутую во время падения из грузовика руку.

б) Соколов спас от смерти незнакомого ему взводного, которого как коммуниста собирался выдать фашистам сослуживец Крыжнев. Соколов задушил предателя.

в) Фашисты застрелили верующего, который надоедал им просьбами выпустить из церкви для визита в туалет.

На следующее утро стали спрашивать — кто командир, комиссар, коммунист. Предателей не оказалось, поэтому коммунисты, комиссары и командиры остались живы. Расстреляли еврея (возможно, это был военврач — по крайней мере, в фильме дело так представлено) и троих русских, похожих на евреев. Погнали пленных дальше на запад.

Всю дорогу до Познани Соколов думал о побеге. Наконец представился случай: пленных отправили копать могилы, охранники отвлеклись — он и дёрнул на восток. На четвёртые сутки догнали его фашисты с овчарками, собаки Соколова чуть не загрызли. Месяц его держали в карцере, потом отправили в Германию.

«Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголёк откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить»

На волоске от смерти

В лагере Б-14 возле Дрездена работал Соколов и другие на каменном карьере. Угораздило его, вернувшись однажды после работы сказать, в бараке, среди других пленных: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит».

Кто-то донёс начальству об этих словах и вызвал его к себе комендант лагеря Мюллер. Мюллер русский язык знал отлично, так что общался с Соколовым без переводчика.

«Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдём во двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подаёт мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдёмте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подаёт мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему своё: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться их подачкой не собираюсь, что у меня есть своё, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьёзный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подаёт мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Харчи разделил Соколов со своими товарищами — всем поровну.

Освобождение из плена

В 1944 году Соколова определили шофёром. Возил он немецкого майора-инженера. Тот обращался с ним хорошо, иногда делился едой.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали.

По дороге Соколов оглушил майора, забрал пистолет и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идёт.

Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками машут, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошёл на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулемётов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырёх местах ветровое стекло пробили, радиатор пропороли пулями… Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую её, и дышать мне нечем…

Отправили Соколова в госпиталь подлечиться и подкормиться. В госпитале сразу написал письмо жене. Через две недели получил ответ от соседа Ивана Тимофеевича. В июне 1942 попала бомба в его дом, жена и обе дочери погибли. Сына дома не было. Узнав о гибели родных, он ушёл добровольцем на фронт.

Выписался Соколов из госпиталя, получил месячный отпуск. Через неделю добрался до Воронежа. Посмотрел на воронку на том месте, где был его дом — и в тот же день отправился на вокзал. Обратно в дивизию.

Сын Анатолий

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашёлся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошёл на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали.

После войны

Андрея демобилизовали. Куда податься? В Воронеж ехать не хотел.

Вспомнил, что в Урюпинске живёт мой дружок, демобилизованный ещё зимою по ранению, — он когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофёром в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня.

Возле чайной познакомился он с беспризорным мальчиком Ваней. Его мать погибла при авианалёте (во время эвакуации, вероятно), отец погиб на фронте. Однажды по дороге на элеватор Соколов взял с собой Ванюшку сказал ему, что он его отец. Мальчик поверил и очень обрадовался. Усыновил Ванюшку. Жена приятеля помогала смотреть за ребёнком.

Может, и жили бы мы с ним ещё с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил её с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шофёрскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофёром, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не даёт на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастёт и придётся определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте

Тут пришла лодка и рассказчик распрощался со своим негаданым знакомым. И стал думать об услышанном рассказе.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы… Что-то ждёт их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своём пути, если к этому позовёт его Родина.

С тяжёлой грустью смотрел я им вслед… Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребёнка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза…

Пересказал Михаил Штокало

для Брифли.

Великая Отечественная война даже спустя много десятилетий остается величайшим ударом для всего мира. Какая же это трагедия для сражающегося советского народа, потерявшего больше всего людей в этом кровавом поединке! Жизни многих (и военных, и штатских) оказались сломаны. Рассказ Шолохова «Судьба человека» правдиво живописует эти страдания, не отдельного человека, а всего народа, вставшего на защиту своей Родины.

Рассказ «Судьба человека» основан на реальных событиях: М.А. Шолохов встретил мужчину, рассказавшего ему свою трагическую биографию. Эта история была практически готовым сюжетом, но не сразу превратилась в литературное произведение. Писатель вынашивал свою идею 10 лет, но изложил ее на бумаге всего за несколько дней. И посвятил Е. Левицкой, которая помогла ему напечатать главный роман его жизни «Тихий Дон».

Рассказ вышел в газете «Правда» накануне нового, 1957 года. А вскоре был прочитан на Всесоюзном радио, услышан всей страной. Слушатели и читатели были потрясены силой и правдивостью этого произведения, оно завоевало заслуженную популярность. В литературном отношении эта книга открыла для писателей новый способ раскрывать тему войны – через судьбу маленького человека.

Суть рассказа

Автор случайно встречается с главным героем Андреем Соколовым и его сыном Ванюшкой. В ходе вынужденной задержки на переправе мужчины разговорились, и случайный знакомый поведал писателю свою историю. Вот, о чем он рассказал ему.

До войны Андрей жил как все: жена, дети, хозяйство, работа. Но тут грянул гром, и герой ушел на фронт, где служил водителем. В один роковой день машина Соколова попала под обстрел, его контузило. Так он попал в плен.

Группу пленных привели в церковь на ночевку, в эту ночь произошло много происшествий: расстрел верующего, который не смог осквернить церковь (не выпускали даже «до ветру»), а с ним и несколько случайно попавших под автоматную очередь людей, помощь врача Соколову и другим раненым. Также главному герою пришлось задушить другого пленного, так как тот оказался предателем и собирался выдать комиссара. Еще во время очередного перегона в концлагерь Андрей пытался бежать, но был пойман собаками, которые лишили его последней одежды и всего искусали, что «кожа с мясом полетели клочьями».

Потом концлагерь: нечеловеческая работа, почти голодное существование, побои, унижения – вот что пришлось пережить Соколову. «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит!» — неосмотрительно произнес Андрей. И за такое предстал перед лагерфюрером Мюллером. Главного героя хотели пристрелить, но он переборол страх, храбро выпил три стопки шнапса за свою погибель, за что заслужил уважение, буханку хлеба и кусок сала.

Ближе к концу военных действий Соколова назначили шофером. И, наконец, появилась возможность для побега, да еще вместе с инженером, которого герой возил. Не успела утихнуть радость от спасения, подоспело горе: он узнал о гибели семьи (в дом попал снаряд), а ведь все это время жил лишь надеждой на встречу. В живых остался один сын. Анатолий тоже защищал Родину, с Соколовым одновременно подошли они к Берлину с разных сторон. Но прямо в день победы убили последнюю надежду. Остался Андрей совсем один.

Тематика

Главная тема рассказа – человек на войне. Эти трагические события – индикатор личностных качеств: в экстремальных ситуациях раскрываются те черты характера, которые обычно скрыты, понятно, кто есть кто на самом деле. Андрей Соколов до войны ничем не отличался особенно, был как все. Но в бою, пережив плен, постоянную опасность для жизни, он показал себя. Раскрылись его поистине героические качества: патриотизм, смелость, стойкость, воля. С другой стороны, такой же пленный, как Соколов, вероятно, также ничем не отличающийся в обычной мирной жизни, собирался предать своего комиссара, чтобы выслужиться перед врагом. Так, в произведении находит свое отражение и тема нравственного выбора.

Также М.А. Шолохов касается темы силы воли. Война отняла у главного героя не только здоровье и силы, но и всю семью. У него нет дома, как же продолжать жить, что делать дальше, как найти смысл? Этот вопрос интересовал сотни тысяч людей, переживших похожие потери. И для Соколова новым смыслом стала забота о мальчике Ванюшке, который также остался без дома и семьи. И ради него, ради будущего своей страны нужно жить дальше. Вот и раскрытие темы поиска смысла жизни – его настоящий человек находит в любви и надежде на будущее.

Проблематика

- Проблема выбора занимает важное место в рассказе. Каждый человек стоит перед выбором каждый день. Но не всем приходится выбирать под страхом смерти, зная, что от этого решения зависит твоя судьба. Так, Андрею приходилось решать: предать или остаться верным присяге, согнуться под ударами врага или бороться. Соколов смог остаться достойным человеком и гражданином, потому что определял свои приоритеты, руководствуясь честью и моралью, а не инстинктом самосохранения, страхом или подлостью.

- Во всей судьбе героя, в его жизненных испытаниях, отражается проблема беззащитности простого человека перед лицом войны. От него мало что зависит, на него наваливаются обстоятельства, из которых он пытается выйти хотя бы живым. И если себя Андрей смог спасти, то свою семью — нет. И он чувствует себя виноватым за это, хотя это и не так.

- Проблема трусости реализуется в произведении посредством второстепенных героев. Образ предателя, который ради сиюминутной выгоды готов пожертвовать жизнью однополчанина, становится противовесом образу отважного и сильного духом Соколова. И такие люди были на войне, говорит автор, но их было меньше, только поэтому мы одержали победу.

- Трагедия войны. Многочисленные потери понесли не только солдатские части, но и мирные жители, которые никак не могли защитить себя.

- Андрей Соколов – обычный человек, один из многих, которым пришлось оставить мирное существование ради того, чтобы отстоять Родину. Простой и счастливый быт он меняет на опасности войны, даже не представляя, как можно остаться в стороне. В экстремальных обстоятельствах он сохраняет душевное благородство, проявляет силу воли и стойкость. Под ударами судьбы он сумел не сломаться. И найти новый смысл жизни, что выдает в нем доброту и отзывчивость, ведь он приютил сироту.

- Ванюшка – одинокий мальчик, которому приходится ночевать, где придется. Мать его убили при эвакуации, отца на фронте. Оборванным, пыльным, в арбузном соке – таким он предстал перед Соколовым. И Андрей не мог оставить ребенка, представился его отцом, дав шанс на дальнейшую нормальную жизнь и себе, и ему.

Характеристика главных героев

В чем смыл произведения?

Одна из главных идей рассказа – необходимость учесть уроки войны. На примере Андрея Соколова показано не то, что может сделать война с человеком, а что может сотворить со всем человечеством. Замученные концлагерем пленные, осиротевшие дети, разрушенные семьи, выжженные поля – это не должно повторяться никогда, поэтому и не должно забываться.

Не менее важна идея того, что в любой, даже самой страшной ситуации, надо оставаться человеком, не уподобляться животному, которое от страха действует только на основании инстинктов. Выжить – главное для любого, но если это дается ценой предательства себя, своих товарищей, Родины, то спасшийся солдат — уже не человек, он не достоин этого звания. Соколов не предал своих идеалов, не сломался, хотя прошел через то, что современному читателю даже представить сложно.

Жанр

Рассказ – короткий литературный жанр, раскрывающий одну сюжетную линию и несколько образов героев. «Судьба человека» относится именно к нему.

Однако если присмотреться к композиции произведения, то можно уточнить общее определение, ведь это – рассказ в рассказе. Вначале повествует автор, который волею судьбы встретился и разговорился со своим персонажем. Андрей Соколов сам описывает свою трудную жизнь, повествование от первого лица позволяет читателям лучше проникнуться чувствами героя и понять его. Авторские ремарки вводятся, чтобы характеризовать героя со стороны («глаза, словно присыпанные пеплом», «ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах… только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы») и показать, как глубоко страдает этот сильный человек.

Какие ценности пропагандирует Шолохов?

Главная ценность для автора (и для читателей) – мир. Мир между государствами, мир в обществе, мир в душе человека. Война разрушила счастливое течение жизни Андрея Соколова, как и множества людей. Эхо войны до сих пор не утихает, поэтому уроки ее нельзя забывать (хотя часто в последнее время это событие переоценивается в политических целях, далеких от идеалов гуманизма).

Также писатель не забывает о вечных ценностях личности: благородстве, смелости, воле, желании прийти на помощь. Время рыцарей, дворянского достоинства давно прошло, однако истинное благородство не зависит от происхождения, оно в душе, выражается в ее способности к милосердию и сопереживанию, даже если окружающий мир рушится. Этот рассказ – отличный урок мужества и нравственности для современных читателей.

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

(Литературное расследование)

В расследовании принимают участие:

Ведущий — библиотекарь

Независимый историк

Свидетели — литературные герои

Ведущий:

1956 год.

31декабря

в «Правде» напечатан рассказ «Судьба человека»

. С этого рассказа начался новый этап развития нашей военной литературы. И тут сыграли роль шолоховское бесстрашие и шолоховское умение через судьбу одного человека показать эпоху во всей сложности и во всем драматизме.

Основной сюжетный мотив рассказа — судьба простого русского солдата Андрея Соколова. Его жизнь ровесника века соотнесена с биографией страны, с важнейшими событиями истории. В мае 1942 года он попал в плен. За два года он объехал «половину Германии», бежал из плена. Во время войны потерял всю семью. После войны, встретив случайно мальчика-сироту, Андрей усыновил его.

После «Судьбы человека» стали невозможны недомолвки о трагических событиях войны, о горечи плена, пережитых многими советскими людьми. В плену оказывались и очень преданные Родине солдаты и офицеры, попадавшие на фронте в безвыходное положение, но к ним часто относились как к предателям. Рассказ Шолохова как бы сдёрнул вуаль со многого, что было скрыто боязнью оскорбить героический портрет Победы.

Давайте вернемся в годы Великой Отечественной войны, в самый трагический её период — 1942-1943 годы. Слово независимому историку.

Историк:

16 августа 1941 года

Сталин подписал приказ № 270

, в котором говорилось:

«Командиров и политработников, во время боя сдающихся врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину»

Приказ требовал уничтожать пленных всеми «средствами как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи»

Только в 1941 году по немецким данным, в плен попали 3 млн. 800 тыс. советских военнослужащих. К весне 1942 года в живых из них осталось 1 млн. 100 тыс. человек.

Всего в годы войны из примерно 6,3 млн. военнопленных погибло около 4-х млн.

Ведущий:

Закончилась Великая Отечественная война, отгремели победные залпы, началась мирная жизнь советского народа. Как сложилась в дальнейшем судьба таких людей, как Андрей Соколов, прошедших плен или переживших оккупацию? Как наше общество относилось к таким людям?

Свидетельствует в своей книге «Моё взрослое детство»

.

(Свидетельствует девушка от лица Л.М. Гурченко).

Свидетель:

В Харьков стали возвращаться из эвакуации и не только харьковчане, но и жители других городов. Всех надо было обеспечивать жилплощадью. На оставшихся в оккупации смотрели косо. Их в первую очередь переселяли из квартир и комнат на этажах в подвалы. Мы ждали своей очереди.

В классе вновь прибывшие объявляли бойкот оставшимся при немцах. Я ничего не понимала: если я столько пережила, столько видела страшного, меня наоборот, должны понять, пожалеть… Я стала бояться людей, которые смотрели на меня с презрением и пускали в след: «овчарочка». Ах, если бы они знали, что такое настоящая немецкая овчарка. Если бы они видели, как овчарка ведет людей прямо в душегубку… эти люди так бы не сказали… Когда на экране пошли фильмы и хроника, в которых были показаны ужасы казни и расправы немцев на оккупированных территориях, постепенно эта «болезнь» стала уходить в прошлое.

Ведущий:

… 10 лет минуло после победного 45-го года, Шолохова война не отпускала. Он работал над романом «Они сражались за Родину»

и рассказом «Судьба человека».

По мнению литературоведа В. Осипова, этот рассказ не мог бы быть создан в любое другое время. Он стал писаться тогда, когда его автор окончательно прозрел и понял: Сталин не икона для народа, сталинизм — это сталинщина. Едва вышел рассказ — так похвалы чуть не от каждой газеты или журнала. Ремарк и Хемингуэй откликнулись — прислали телеграммы. И поныне ни одна антология советской новеллистики без него не обходится.

Ведущий:

Вы прочитали этот рассказ. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями, что вас тронуло в нем, что оставило равнодушным?

(Ответы ребят)

Ведущий:

Существует два полярных мнения о рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека»: Александра Солженицына

и писателя из Алма-Аты Вениамина Ларина.

Давайте их послушаем.

(Свидетельствует юноша от лица А.И.Солженицынa)

Солженицын А. И.:

«Судьба человека» — очень слабый рассказ, где бледны и неубедительны военные страницы.

Во-первых: избран самый не криминальный случай плена — без памяти, чтобы сделать это бесспорным, обойти всю остроту проблемы. (А если сдался в памяти, как было с большинством — что и как тогда?)

Во-вторых: главная проблема представлена не в том, что родина нас покинула, отреклась, прокляла (об этом у Шолохова ни слова), а именно это создает безвыходность, а в том, что там среди нас объявлялись предатели…

В-третьих: сочинен фантастически-детективный побег из плена с кучей натяжек чтобы не возникла обязательная, неуклонная процедура пришедшего из плена: «СМЕРШ-проверочно-фильтрационный лагерь».

Ведущий:

СМЕРШ — что это за организация? Слово независимому историку.

Историк:

Из энциклопедии «Великая Отечественная война»:

«Постановлением Госкомобороны от 14 апреля 1943 года образовано Главное управление контрразведки «СМЕРШ» — «Смерть шпионам». Разведслужбы фашисткой Германии пытались развернуть против СССР широкую подрывную деятельность. Они создали на советско-германском фронте свыше 130 разведывательно-диверсионных органов и около 60 спецразведывательно-диверсионных школ. В действующую Советскую Армию забрасывались диверсионные отряды и террористы. Органы «СМЕРШ» вели активный розыск вражеских агентов в районах боевых действий, в местах нахождения военных объектов, обеспечивали своевременно получение данных о засылке вражеских шпионов и диверсантов. После войны, в мае 1946 года органы «СМЕРШ» преобразованы в особые отделы и подчинены МГБ СССР».

Ведущий:

А теперь мнение Вениамина Ларина.

(Юноша от лица В. Ларина)

Ларин В

.: Рассказ Шолохова возносят только за одну тему солдатского подвига. Но литературные критики такой трактовкой убивают — безопасно для себя — истинный смысл рассказа. Правда Шолохова шире и не заканчивается победой в схватке с фашисткой машиной плена. Делают вид, что у большого рассказа нет продолжения: как большое государство, большая власть относится к маленькому человеку, пускай и великому духом. Шолохов выдирает из сердца откровение: смотрите, читатели, как власть относится к человеку — лозунги, лозунги, а какая, к чёрту, забота о человеке! Плен искромсал человека. Но он там, в плену, даже искромсанный, остался верен своей стране, а вернулся? Никому не нужен! Сирота! А с мальцом две сироты…Песчинки… И ведь не только под военным ураганом. Но Шолохов велик — не соблазнился дешевым поворотом темы: не стал вкладывать своему герою ни жалостливых мольб о сочувствии, ни проклятий в адрес Сталина. Разглядел в своем Соколове извечную суть русского человека — терпеливость и стойкость.

Ведущий:

Давайте обратимся к творчеству писателей, которые пишут о плене, и с их помощью воссоздадим обстановку тяжелых военных лет.

(Свидетельствует герой рассказа «Дорога в отчий дом» Константина Воробьева)

Рассказ партизана:

В плен я попал под Волоколамском в сорок первом, и хотя прошло с тех пор шестнадцать лет, и остался я жив, и семью развел, и все такое прочее, но рассказать о том, как я прозимовал в плену — не умею: нету у меня русских слов для этого. Нету!

Бежали мы из лагеря вдвоем, а со временем собрался из нас, бывших пленных целый отряд. Климов… восстановил нам же всем воинские звания. Понимаете, был ты, скажем до плена сержантом, — им и остался. Был солдатом — будь им и до конца!

Бывало …уничтожишь вражеский грузовик с бомбами, сразу вроде бы и выпрямится душа в тебе, и возликует там что-то — воюю же теперь не за одного себя, как в лагере! Победим же его сволоча, обязательно докончим, и вот так дойдешь до этого места до победы то есть, так и стоп!

И то, после войны сразу же потребуется анкета. А там будет один маленький вопрос — находился ли в плену? По месту этот вопрос всего лишь для ответа одним словом «да» или «нет».

И тому, кто вручит тебе эту анкету совсем не важно, что ты делал в войну, а важно, где ты был! Ах, в плену? Значит… Ну, что это значит — вы сами знаете. По жизни и по правде такое положение должно было быть совсем наоборот, а вот поди ж ты!…

Скажу коротко: ровно через три месяца мы присоединились к большому партизанскому отряду.

О том, как мы действовали до самого прихода своей армии, я расскажу другой раз. Да это, думаю, и не важно. Важно то, что мы не только живыми оказались, но и в человеческий строй вступили, что мы опять превратились в бойцов, а русскими людьми мы остались и в лагерях.

Ведущий:

Давайте вслушаемся в исповеди партизана и Андрея Соколова.

Партизан:

Был ты, скажем, до плена сержантом — им и оставайся. Был солдатом — будь им до конца.

Андрей Соколов

: На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала.

И для одного, и для другого война — тяжелая работа, которую нужно сделать добросовестно, отдать всего себя.

Ведущий:

Свидетельствует майор Пугачёв из рассказа В. Шаламова «Последний бой майора Пугачёва»

Чтец:

Майор Пугачев вспомнил немецкий лагерь, откуда он бежал в 1944 году. Фронт приближался к городу. Он работал шофером на грузовике внутри огромного лагеря на уборке. Он вспомнил, как разогнал грузовик и повалил колючую, однорядную проволоку, вырывая наспех поставленные столбы. Выстрелы часовых, крики, бешеная езда по городу в разных направлениях, брошенная машина, дорога ночами к линии фронта и встреча — допрос в особом отделе. Обвинение в шпионаже, приговор — двадцать пять лет тюрьмы. Приезжали власовские эмиссары, но он не верил им до тех пор, пока сам не добрался до красноармейских частей. Все, что власовцы говорили, было правдой. Он был не нужен. Власть его боялась.

Ведущий:

Выслушав свидетельство майора Пугачева, невольно отмечаешь: его рассказ прямое — подтверждение правоты Ларина:

«Он там, в плену, даже искромсанный, остался верен своей стране, а вернулся?.. Никому не нужен! Сирота!»

Свидетельствует сержант Алексей Романов, в прошлом школьный учитель истории из Сталинграда, реальный герой

рассказа Сергея Смирнова «Путь на Родину»

из книги «Герои великой войны»

.

(Свидетельствует читатель от лица А. Романова)

Алексей Романов:

Весной 42-го я попал в интернациональный лагерь Феддель, на окраине Гамбурга. Там, в Гамбургском порту, мы пленные, работали на разгрузке кораблей. Мысль о побеге меня не оставляла ни на минуту. С моим другом Мельниковым решили бежать, продумали план побега, прямо скажем, план фантастический. Бежать из лагеря, проникнуть в порт, спрятаться на шведском пароходе и доплыть с ним в один из портов Швеции. Оттуда можно с британским судном добраться до Англии, а потом с каким-нибудь караваном союзных судов прийти в Мурманск или Архангельск. А затем опять взять в руки автомат или пулемет и уже на фронте расплатиться с гитлеровцами за все, что пришлось пережить в плену за эти годы.

25 декабря 1943 года мы совершили побег. Нам просто сопутствовала удача. Чудом удалось перебраться на другую сторону Эльбы, в порт, где стояло шведское судно. Забрались в трюм с коксом, и вот в этом железном гробу без воды, без пищи мы плыли на Родину, а ради этого мы были готовы на все даже на смерть. Очнулся через несколько дней в шведской тюремной больнице: оказалось, что нас обнаружили рабочие, разгружающие кокс. Вызвали врача. Мельников был уже мертв, а я выжил. Я стал добиваться отправки на Родину, попал к Александре Михайловне Коллонтай. Она и помогла в 1944 г. вернуться домой.

Ведущий:

Прежде чем мы продолжим наш разговор, слово историку. Что говорят нам цифры о дальнейшей судьбе бывших военнопленных

Историк:

Из книги «Великая Отечественная война. Цифры и факты»

. Вернувшиеся из плена после войны (1 млн. 836 тыс. человек) были направлены: более 1 млн. человек — для дальнейшего прохождения службы в частях Красной Армии, 600 тыс. — для работы в промышленности в составе рабочих батальонов, и 339 тыс. (в том числе некоторая часть гражданских лиц), как скомпрометировавшие себя в плену — в лагеря НКВД.

Ведущий:

Война — это материк жестокости. Оградить сердца от сумасшествия ненависти, ожесточения, страха в плену, в блокаде порой не возможно. Человек буквально подводится к вратам страшного суда. Порой вынести, прожить жизнь на войне, в окружении труднее, чем вынести смерть.

Что же общего в судьбах наших свидетелей, что роднит их души? Справедливы ли упреки адрес Шолохова?

(Выслушиваем ответы ребят)

Стойкость, цепкость в борьбе за жизнь, дух отваги, товарищества — эти качества идут по традиции еще от суворовского солдата, их воспел Лермонтов в «Бородине», Гоголь в повести «Тарас Бульба», ими восхищался Лев Толстой. Все это есть Андрея Соколова, у партизана из рассказа Воробьева, у майора Пугачева, у Алексея Романова.

Остаться на войне человеком — это не просто выжить и «убить его» (т. е. врага). Это — сохранить свое сердце для добра. Соколов ушел на фронт человеком, им же остался и после войны.

Чтец:

Рассказ на тему трагических судеб пленных — первый в советской литературе. Писался в 1955-м! Так почему Шолохов лишен литературного и нравственного права начинать тему так, а не иначе?

Солженицын попрекает Шолохова, что писал не о тех, кто «сдался» в плен, а о тех, что «попали» или «взяты». Но не учел, что Шолохов иначе не мог:

Воспитан на казачьих традициях. Не случайно отстаивал перед Сталиным честь Корнилова примером бегства из плена. И в самом деле, человек с давних батальных времен прежде всего сочувствие отдает не тем, кто «сдался», а тем, кто «попадал-брался» в плен по неодолимой безысходности: ранение, окружение, безоружие, по измене командира или предательства правителей;

Взял на себя политическую смелость отдать свой авторитет, чтобы защитить от политической заклейменности тех, кто был честен в исполнении воинского долга и мужской чести.

Может, приукрашена советская действительность? Последние строки о горемыках Соколове и Ванюшке начинались у Шолохова так: «С тяжелой грустью смотрел я им вслед…».

Может, приукрашено поведение Соколова в плену? Нет таких упреков.

Ведущий:

Сейчас легко анализировать слова и поступки автора. А может стоит задуматься: легко ли было ему прожить его собственную жизнь? Легко ли было художнику, который не смог, не успел сказать все, что хотел, и, конечно, мог сказать. Субъективно мог (хватало и таланта, и мужества, и материала!), но объективно не мог (время, эпоха, были таковы, что не печаталось, а потому и не писалось…) Как часто, как много во все времена теряла наша Россия: не созданные скульптуры, не написанные картины и книги, как знать, может быть, самые талантливые…Большие русские художники рождались не вовремя — то ли рано, то ли поздно — неугодными правителям.

В «Разговоре с отцом»

М.М. Шолохов передает слова Михаила Александровича в ответ на критику читателя, бывшего военнопленного, пережившего сталинские лагеря:

«Ты что же полагаешь, я не знаю, что бывало в плену или после него? Что мне, неизвестны крайние степени человеческой низости, жестокости, подлости? Или считаешь, что, зная это, я сам подличаю?… Сколько умения надо на то, чтобы говорить людям правду…»

Мог Михаил Александрович в своем рассказе о многом умолчать? — Мог! Время научило его молчать и недоговаривать: умный читатель все поймет, обо всем догадается.

Немало лет прошло с тех пор, как по воле писателя все новые и новые читатели встречаются с героями этого рассказа. Думают. Тоскуют. Плачут. И удивляются — тому, как щедро человеческое сердце, как неиссякаема в нем доброта, неистребима потребность уберечь и защитить, даже тогда, когда, казалось бы, о том и думать нечего.

Литература:

1. Бирюков Ф. Г. Шолохов: в помощь преподавателям, старшеклассникам. и абитуриентам / Ф. Г. Бирюков. — 2-е изд. — М. : Изд-во Московского ун-та, 2000. — 111 с. — (Перечитывая классику).

2. Жуков, Иван Иванович. Рука судьбы: Правда и ложь о М. Шолохове и А. Фадееве. — М. : Газ.-журн. об-ние «Воскресенье», 1994. — 254, с., л. ил. : ил.

3. Осипов, Валентин Осипович. Тайная жизнь Михаила Шолохова… : документальная хроника без легенд / В.О. Осипов. — М. : ЛИБЕРЕЯ, 1995. — 415 с., л. порт p.

4. Петелин, Виктор Васильевич. Жизнь Шолохова: Трагедия рус. гения / Виктор Петелин. — М. : Центрполиграф, 2002. — 893, с., л. ил. : портр. ; 21 см. — (Бессмертные имена).

5. Русская литература XX века: пособие для старшеклассников, абитуриентов и студентов / Л. А. Иезуитова, С. А. Иезуитов [и др. ] ; ред. Т. Н. Нагайцева. — СПб. : Нева, 1998. — 416 с.

6. Чалмаев В. А. На войне остаться человеком: Фронтовые страницы русской прозы 60-90-х годов: в помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / В. А. Чалмаев. — 2-е изд. — М. : Изд-во Московского ун-та, 2000. — 123 с. — (Перечитывая классику).

7. Шолохова С. М. Казненный замысел: К истории ненаписанного рассказа /С. М. Шолоховва // Крестьянин.- 1995. — № 8.- февр.

«Судьба человека»: как это было

Методическая разработка урока по литературе в 9 классе.

«Судьба человека» – воплощение трагической судьбы русского народа

в годы Великой Отечественной войны

Урок-размышление по рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека»

Цели:

-

Учить анализировать художественное произведение, работать с текстом, читать выразительно, строить монологическое высказывание

-

Развивать аналитическое мышление, творческое воображение, устную речь.

-

Воспитывать патриотические чувства, взаимоуважение, взаимопонимание, умение отстаивать свою точку зрения.

Планируемые результаты:

-

Предметные: познакомить с рассказом М.А Шолохова «Судьба человека», способствовать развитию речи учащихся, отрабатывать навыки выразительного чтения. монологического и диалогического высказывания.

-

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме, свободная ориентация и восприятие текста художественного произведения, смысловое чтение; содействие развитию мыслительных операций: сравнение, анализ, синтез, обобщение, систематизация. Помощь в развитии творческого воображения, познавательной активности, интеллектуальных способностей.

-

Личностные УУД: самоопределение, стремление к речевому самосовершенствованию; нравственно-этическая ориентация, способность к самооценке своих действий, поступков; развитие умения отстаивать свою точку зрения, противостоять злу, учить состраданию и взимопомощи, развивать чувство патриотизма.

-

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, саморегуляция, выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить.

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, соблюдение правил речевого поведения, умение с достаточной полнотой выражать мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации

Оборудование: презентация, портрет М.Шолохова, иллюстрации к рассказу «Судьба человека», таблицы с опорными словами, рисунки учащихся.

ХОД УРОКА:

(На интерактивной доске фотография М.А. Шолохова и Андрея Соколова — героя его рассказа «Судьба человека»)

-

Вступительное слово учителя.

Ребята! Мы с вами живем в мирное время, но мы никогда не должны с вами забывать о том страшном времени и о тех испытаниях, которые выпали на долю нашего народа в годы ВОв, о тех, кому мы обязаны своей жизнью.

Была война,

Прошла война, но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда об этом не забудем!

Выразительное чтение стихотворения «Варварство».

Слово учителя:

На сегодняшнем уроке мы продолжим работу над произведениями, которые возвращают нас к одному из самых важных и трагических событий в истории нашей Родины – к Великой Отечественной войне. «Если вы действительно хотите понять, почему Советская Россия одержала великую победу во второй мировой войне, прочтите рассказ «Судьба человека»», — так писала одна английская газета.

Эпиграф

…Честь, совесть, порядочность, надежность – самое

важное из того, что дает человеку жизнь. Обладая таким

богатством, можно выстоять в любых, даже невыносимо

тяжелых обстоятельствах. Выстоять и победить.

Б. Васильев

Слово учителя: Итак, сегодня мы говорим с вами об одном из самых замечательных и проникновенных рассказов Шолохова – «Судьба человека». В нём поразительно ярко нарисована человеческая судьба, полная горчайшего драматизма, раскрыты существенные черты русского национального характера.

На экране демонстрируется презентация «История создания рассказа».

М. Шолохов говорил: «У нас почти каждая семья пришла к концу войны с потерями. Вот я думаю: сколько надо было иметь сил, чтобы начать всё сызнова… Я видел эти дотла сожжённые станицы, хутора, сёла, деревни, города, видел опустошение, безлюдье. И не только видел, но и в тяжкие дни Великой Отечественной войны сам воевал с заклятым врагом не только писательским пером, но и боевым солдатским штыком.

-Так вот об этой трагедии нашего народа в годы войны, о бедствиях и страданиях, выпавших на долю русского человека, рассказывает нам автор.

-Давайте обратимся к содержанию рассказа

— В чем своеобразие композиции рассказа?

(Рассказ имеет кольцевую композицию: он начинается со встречи автора со случайными попутчиками — Андреем Соколовым и Ванюшкой — и завершается расставанием с этими людьми, ставшими автору близкими и дорогими. В центральной части произведения повествование ведётся от имени главного героя Андрея Соколова.)

-Что утратил бы рассказ, если бы повествование велось непосредственно автором?

(Исчезли бы острота, эмоциональность событий, герой рассказывает о своей жизни так, как чувствует сам. Это видно и в интонациях, и в тех словах, которые он использует. Это исповедь героя.

Слушая историю судьбы от первого лица, мы невольно становимся очевидцами описываемых событий и ощущаем свое присутствие рядом с героем.)

— На какие части можно условно разделить рассказ героя?

(на три части: 1.Довоенная жизнь. 2.Война. 3.Первые послевоенные месяцы.)

| -Чтобы понять авторскую концепцию человека, еще раз обратимся к центральным эпизодам рассказа. — В чем видит Андрей Соколов свое счастье в довоенной жизни? Найдите в тексте слова героя, которые говорят об этом. ( « Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головой есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке») –с.365 -В чём же видит Андрей Соколов счастье? (Мы замечаем, что не говорит герой рассказа о богатстве, о драгоценностях, радуется малому, казалось бы. Но это и есть самое ценное на земле: дом, лад в семье, здоровье детей, уважение друг к другу. Андрей Соколов заключает свой рассказ словами: «Чего ещё больше надо?» В его жизни всё гармонично, будущее видится ясно.) — Рассказ М. Шолохова о войне. Почему же мы практически не видим главного героя с оружием в руках, в обстановке боя? ( У автора своеобразный подход к изображению войны. Чудовищной машине фашизма он противопоставляет не силу оружия, а нечто другое. Что же? Писатель исследует не саму войну, а возможности человеческого духа. Красив ли человек душой — вот что главное. В душе — один из источников победы. Анализируя характер героя, мы будем судить не по одному или двум его поступкам. Этот рассказ, как и роман, предполагает изучение и анализ всей жизни героя) 2-ой этап в жизни героя Плен. Исторический комментарий. К концу 1941 года в немецкий плен попало около 4 миллионов красноармейцев. Весной 1942 года в живых из них осталось лишь около 1 миллиона человек. Советских пленных почти не кормили, расстреливали по любому поводу и без повода. Большинство пленных встретило зиму без тёплой одежды в лагерях под открытым небом или в лучшем случае в наспех вырытых землянках. Сталин считал всех пленных изменниками. Подписанный им 16 августа 1941 года приказ № 270 называл пленных дезертирами и предателями. Семьи попавших в плен командиров и политработников подлежали аресту и ссылке, а семьи солдат лишались пособий и помощи, что обрекало их на голод. Шолохов ввёл в рассказ описание плена, что было не свойственно советской литературе той поры. Он показал, как героически, достойно вели себя в плену русские люди, сколько преодолели. «Тяжело мне, браток, вспоминать, а ещё тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях, сердце уже не в груди, а в глотке бьётся, и трудно становится дышать…» — Судьба избрала для Соколова самый горький вид испытаний — фашистский плен. В эпизоде в церкви Шолохов раскрывает возможные типы человеческого поведения в бесчеловечных обстоятельствах. Разные персонажи здесь воплощают разные жизненные позиции. (См. Таблицу) Мы видим, что наш герой верен совести, чести и долгу русского солдата? (сцена убийства предателя, который хотел выдать немцам своего командира)