90 лет истории

Ровно 90 лет назад в мае 1931 года вышел первый номер газеты «Колхозник-ударник», положив тем самым начало интересной и яркой жизни газеты Балтайского района. За это время над её созданием трудились сотни людей: редакторы, ответственные секретари, корреспонденты, фотокоры, печатники…

Непростым и тернистым можно назвать путь районной газеты. Она всегда жила одной жизнью со страной и очень близко – с родным Балтайским районом. Все 90 лет газета являлась проводником идей власти, в своё время организовывала людей на борьбу с кулачеством, на коллективизацию, вместе со страной боролась с фашизмом, строила светлое будущее, переживала нелёгкие годы перестройки и сегодня старается быть полезной и интересной.

В районном музее краеведения хранится статья бывшего редактора Тимофея Ивановича Рязанова, которая была посвящена 50-летию газеты. Вот, что он пишет о начале пути, о тех страницах истории газеты, когда она выпускалась под названием «Колхозник-ударник», а позже «Ленинский путь»:

«… Начало 30-х годов. В деревне идет бурный процесс становления нового общественного строя – коллективизация сельского хозяйства. Районной партийной организации трудно обойтись без своего печатного органа. И поэтому в апреле 1931 года решением бюро райкома КПСС основывается районная газета под названием «Колхозник-ударник». Создается редакционная коллегия на общественных началах из представителей партийных, советских и общественных организации.

Первым редактором был утвержден секретарь партийной ячейки районного центра А.Е. Забелин, секретарем – работник районо М. Баженов. Первый номер газеты вышел в мае того же года. Около года газета выходила два раза в месяц на двух полосах тиражом в 300 экземпляров.

В начале редактора-общественники менялись часто. Ими были начальник политотдела Балтайской МТС Блохин, заведующий районо Денисова и другие. Идущие в газету материалы обрабатывались на месте, а печаталась она в типографии города Вольска.

Газеты быстро начала «обрастать» селькоровским активом. В то время было небезопасно быть сельским корреспондентом. Активистам печати грозили расправой, покушались на их жизнь. Так было с комсомольцем из с.Балтай Петром Антоновым. Его пытались застрелить кулаки, к счастью, пуля прошла мимо. Антонов не прекратил своей селькоровской и общественной деятельности. Впоследствии он погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны».

В 1932 году началась новая страница в истории газеты. Она стала выходить под названием «Ленинский путь». В этом же году было организовано издательство районной газеты со своей редакцией и типографией. Редактором стал С. Крюков.

Первыми на наборные кассы в типографии встали А.Ф. Ганьшакова, В.Д. Хахалина, А.В. Слугина и другие. Овладевая профессией полиграфиста, они во главе с бригадиром Н.А. Рязаевым обеспечивали выпуск газеты. Оборудование типографии было примитивным: старые наборные кассы, небольшая плоскопечатная машина, вручную приводившаяся в движение.

С каждым годом газета становилась интереснее и содержательнее. Вокруг нее сплачивался крепкий авторский коллектив. В период становления колхозного строя в селах, в годы первых пятилеток и Великой Отечественной войны газета сыграла огромную роль в организационно-хозяйственном укреплении колхоза. В те годы многие работники редакции ушли на поля сражений, многие не вернулись. Геройски погибли литературные сотрудники редакции Василий Сурцуков, Иван Паксюта и другие.

После восстановления района в 1967 году возродилось и печатное дело. Газета стала выходить под названием «Знамя Октября». Возглавил ее В.С. Неменко, талантливый журналист и прекрасный организатор.

1967 год стал знаковым для Балтайского района. Его можно считать датой второго рождения. Вновь восстановленный район ожил, начал динамично развиваться, стали открываться ранее реорганизованные учреждения и предприятия. Началась новая веха в истории нашей газеты, которая стала называться «Знамя Октября».

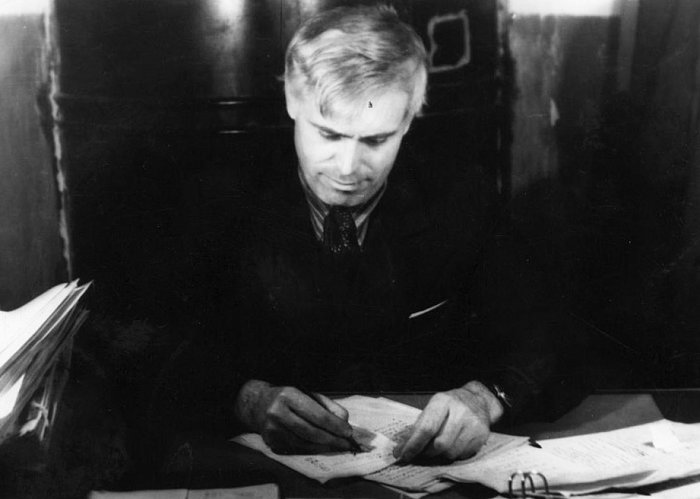

Новые истории в летопись печатного дела Балтайского района начали вписывать сотрудники коллектива, который возглавил Владимир Степанович Неменко. Это талантливый журналист и прекрасный организатор, человек, посвятивший свою жизнь газетному делу, работавший буквально на износ.

В должность редактора газеты «Знамя Октября» он вступил с 1 июня 1967 года. Перед этим было шесть трудных месяцев кропотливой напряженной работы. Нужно было найти новое помещение для редакции и типографии, приобрести необходимое оборудование, собрать вокруг себя талантливых творческих людей.

Три года он проработал в должности редактора и шестнадцать лет был заместителем редактора. Грамотность Владимира Степановича всегда была на высоте. Он всегда говорил, что мало знать русский язык, его нужно уметь чувствовать. Только тогда можно стать талантливым журналистом.

Много сделал для газеты и Олег Владимирович Волгин, проработавший почти двадцать лет редактором. Он также был прекрасным наставником для молодых журналистов, учил правильно излагать свои мысли, находить интересные моменты в повседневной жизни людей. Тандем этих двух ярких творческих людей сделал районную газету интересной и многогранной.

Долгое время редакция и типография были одной организацией. Газеты выходила три раза в неделю на четырех полосах. Рабочий день зачастую заканчивался поздней ночью. Это было связано с большим объемом выполняемой работы. В то время не было компьютеров и специальных программ, намного облегчающих работу современных творцов журналов газет.

Работа литсотрудников и селькоров мало чем отличалась от работы сегодняшних журналистов, работающих в редакции. Так же ездили на задания, собирали материал, брали интервью, искали интересные сюжеты для статей. Вначале в распоряжении сотрудников был только мотоцикл «Урал», который отмотал не одну тысячу километров по полям и селам района.

А вот процесс набора материала, его верстки, макетирования и последующего выпуска газеты разительно отличался от современного технического прогресса. Процесс создания газеты был долгим и трудоемким.

Литсотрудники и селькоры отдавали написанный от руки материал машинистке. Поскольку печатная машинка была старая, помещение небольшим, кабинеты друг от друга разделяли тонкие стены, стук от нее раздавался на всю редакцию.

Отпечатанный материал отдавался на проверку и правку заведующему отделом, ответственному секретарю и редактору. Исправленная и проверенная статья вновь возвращалась машинистке. После этого ее проверял корректор. Окончательный материал ложился на стол ответственному секретарю, который составлял макет будущего номера газеты. Он решал, как будут размещаться статья на полосе, каким шрифтом набраны. Готовый макет отправлялся в типографию.

Технический набор каждого номера был очень сложным. Материал набирался вручную, буквально по букве, которые находились в специальных деревянных кассах, разделенных на ячейки. С 1970 года набор газеты стал производиться на линотипе, что немного облегчило работу сотрудников типографии.

Яркой и противоречивой главой в истории нашей страны является период 90-х годов прошлого века. В результате бурных и напряженных процессов с конца 1991 года на международной арене появилось новое государство — Российская Федерация.

Менялось время, общество. Не обошли эти изменения и районную газету. Вместе со страной работникам редакции пришлось учиться жить и работать в новых условиях.

Было принято решение о переименовании газеты. Был объявлен конкурс на лучшее название, каждый желающий мог внести свои предложения. После долгих споров и обсуждения было решено переименовать «Знамя Октября» в «Родную землю». Это название было предложено О.В. Волгиным. Так, с октября 1991 года районная газета открыла новую страницу своей истории. Трудности, с которыми пришлось столкнуться коллективу газеты в то непростое время, ни в коей мере не отразились на работе редакции и выпуске газеты. Не распался и коллектив, который только окреп, стал дружнее и сплоченнее.

Многие годы своей жизни посвятили журналистике и районной газете Николай Александрович Чиченков, Любовь Валентиновна Горбунова, Нина Васильевна Гущина, Татьяна Ивановна Сараева, Вера Николаевна Пивоварова, Мария Ивановна Захарова.

Сегодня коллектив газеты — шесть человек, маленькая, но дружная команда, живущая своим делом, родной газетой. Сотрудники газеты стараются сохранить печатное слово и одновременно идут в ногу со временем. У них есть свой сайт, который стараются развивать, есть группы в социальных сетях. Всё это позволяет узнавать новости и читать об успехах своих земляков тем, кто живёт за пределами родного района.

Ю. Елисеева

Беспокойные сердца

Время быстротечно. Звонок редактора В.А. Горелкина с сообщением о том, что грядет 90-летний юбилей районной газеты, всколыхнул воспоминания о тех, с кем более 30-ти лет пришлось творить, готовя к выходу очередной номер газеты.

Знакомство с коллективом редакции произошло в 1983 году, когда я была принята на должность корреспондента-радиоорганизатора. И хотя в обязанности мои входила подготовка радиопередач, но и сотрудничество с газетой началось практически с первых дней. Все зарисовки о людях труда, рассказы о трудовых коллективах после выхода передачи сдавались в редакционный «портфель», которым ведал ответственный секретарь Б.С. Резаев. Человек ответственный, он всегда старался создать запас материалов, которые не теряли своей актуальности в течение длительного времени.

Газета «Знамя Октября» выходила тогда три раза в неделю. Многие материалы печатались, что называется, с колес. Ведь газета всегда была оперативным информатором. Но и материалам из запаса находилось место.

В день выпуска очередного номера Борис Степанович буквально не выходил из типографии. Вместе с работницами типографии А. Неменко, Н. Рудовой, Н. Бурчагановой, Н. Моревой, Н. Килейниковой он выверял гранки, просматривал готовые полосы, смотрел за тем, чтобы все материалы вошли на полосу. Если линотипистки А. Антонова и С. Свирякина задерживали сдачу гранков, спешил к ним, чтобы выяснить причину задержки.

Сам он чаще всего писал статьи о природе. Человек творческий, он к каждой тематической полосе рисовал заставки. Вместе с фотокором Свирякиным делал клише с этих рисунков на аппарате, который они коротко называли «ЯГА».

Немаловажную роль в подготовке каждого номера газеты играла машинистка Н. Иконникова. Все рукописи проходили через ее руки. Машинка в редакции стучала дни напролет. За годы работы Надежда изучила почерки всех работников. И когда она уходила в очередной отпуск, наступали тяжелые дни. Те, кто приходил на ее замену часто отрывали авторов, чтобы прочитать то или иное слово.

Особенно непонятным был почерк редактора О.В. Волгина. Человек творческий, он писал очень быстро. Рука порой не успевала за мыслями. Олег Владимирович многому учил молодых корреспондентов. Кроме того, он был еще и членом Бюро райкома партии, вел большую общественную работу. Главным считал действенность газеты. Поэтому на редакционных летучках постоянно ставил вопрос о работе с письмами читателей.

Заведующая отделом писем Л.В. Горбунова постоянно докладывала о полученных ответах на опубликованные статьи. Человек общительный и коммуникабельный она привлекала к сотрудничеству с газетой неравнодушных людей. Благодаря ей число общественных корреспондентов постоянно росло.

Не могу не сказать несколько слов и о заместителе редактора В.С. Неменко. На первый взгляд человек немногословный и даже немного суровый, он обладал прекрасным чувством юмора. В газете освещал партийную жизнь района. Чаще всего, если не был занят написанием статей, читал и правил материалы корреспондентов или просматривал центральные газеты. Но, иногда, в редкие минуты отдыха заходил в кабинет к заведующему сельскохозяйственным отделом В.А. Карасову. Они вели беседы о положении дел в стране, районе. Оба предпенсионного возраста, мечтали о том, чем будут заниматься на пенсии.

Владимир Степанович говорил о том, что будет ходить в лес по грибы и ягоды, а Валентин Архипович делился тем, что у него накоплено большое количество вырезок из газет. Многие интересные статьи прочитать не хватает времени. Вот и мечтал он, что, выйдя на пенсию, наконец-то все перечитает. Но жизнь распорядилась иначе. Оба, едва выйдя на пенсию, ушли из жизни.

Большим испытанием для коллектива стал период, когда волевым решением районные газеты были переданы в областную типографию. Необходимо было освоить новые машины для набора текста. В штате редакции появилась должность оператора. Осваивали новое дело М.И. Захарова и В.И. Ткаченко. Валентина Ивановна долгие годы проработала корректором. Благодаря ее внимательности и высокой грамотности ошибки в газете случались очень редко. И вот, в начале девяностых годов она освоила и новую профессию.

Газета набиралась на перфоленту, которую потом надо было вместе с фотографиями и макетом отправить в Саратов. Первое время все материалы возили по очереди сотрудники редакции. Было это очень неудобно. Постепенно эта проблема была решена. В типографии появился курьер, а газету, как и другие районы, мы стали отправлять с рейсовым автобусом.

Вскоре в редакции появились первые компьютеры. И снова оператор Мария Ивановна Захарова осваивала новую технику. Сначала на компьютерах осуществлялся только набор текстов, но со временем перешли и на верстку газеты.

Многие организационные вопросы приходилось решать тогда О.В. Волгину. Надо сказать, что должность редактора – должность беспокойная. Каждый, кто занимал данную должность, вносил свою лепту в то, чтобы районная газета оставалась востребованным источником информации.

Н.А. Чиченков много внимания уделял повышению тиража. Бывший работник райкома партии, он, обладая способностью убеждения, привлекал к подписной кампании руководителей предприятий и организаций.

Г.А. Гурьева многое сделала для создания благоприятных условий для работы коллектива. А.А. Ерусланова привела в порядок всю редакционную документацию. Это она была инициатором розыгрыша призов для подписчиков газеты.

Много интересных статей вышло из-под пера сотрудников редакции А. Ярченкова, Н. Гущиной, Т. Сараевой, Г. Гладковой и другими.

В настоящее время под руководством В.А. Горелкина работают молодые сотрудники Ю. Елисеева, А. Сарычева, М Килейникова.

От души хочется пожелать им новых творческих успехов, а газете «Родная земля» еще долгие годы оставаться востребованным источником информации населения района.

В. Пивоварова

Рассказы для детей 6 лет призваны расширять словарный запас ребенка, формировать в нем желание узнавать новое, учат быть честным, справедливым, ответственным и целеустремленным. Поучительные рассказы известных писателей помогают ответить на вопрос, что такое добро и зло, учат быть настоящим другом, помогать окружающим в тяжелых ситуациях. Рассказы в юмористической форме учат детей не лениться, относиться к близким с вниманием и уважением, проявлять находчивость и смекалку во всех делах.

-

Волшебное слово

Волшебное слово — рассказ Валентины Осеевой, в котором ребята могут узнать себя или своих знакомых. В нем представлена встреча расстроенного мальчика Павлика со стариком в парке. Дедушка участливо спрашивает, чем огорчен…

-

Живая шляпа

Живая шляпа — маленький веселый рассказ Николая Носова с загадочным сюжетом. Он о котенке Ваське и двух ребятах — Вове и Вадике. Мальчики были дома, раскрашивали картинки. Васька сидел у комода. Внезапно позади что-то упало…

-

Лев и собачка

Лев и собачка — рассказ Льва Толстого, с которым стоит познакомить ребят старшего возраста. В нем писатель показал интересную историю хищного зверя и небольшой собачки. Крохотного зверька принес один из посетителей зоопарка…

-

Заплатка

Заплатка — рассказ Николая Носова, с которым стоит познакомить каждого современного ребенка. В нем паренек Бобка очень гордился своими новыми штанами защитного цвета. Ребята всей округи завидовали Бобке, но что приключилось…

-

Приключения Незнайки и его друзей

Незнайка вместе с другими героями живет в сказочным Цветочном городе. Каждый мальчик имеет свои увлечения. Знайка стремится проявлять ответственность, Шпунтик и Винтик любят мастерить, Доктор Пилюлькин пытается всех лечить…

-

Что любит Мишка

Что любит Мишка — рассказ Виктора Драгунского из жизни мальчика Дениса, который нравится не одному поколению детей. В нем Дениска вместе с другом Мишкой оказывается свидетелями того, как на перемене учитель музыки что-то…

-

Огурцы

Огурцы — рассказ Николая Носова, с которым важно познакомить ребят младшего и среднего возраста. В нем описывается, как два друга, Котька и Павлик, идут с рыбалки и набирают огурцов на общественном поле. Их замечает сторож…

-

Затейники

Затейники — произведение Николая Носова, которое стоит прочесть детям. В короткой сказке рассказывается, как мальчик Петя и девочка Валя прочли сказку про трёх поросят и решили построить себе домик, как у них. Соорудили…

-

Ёлка

Ёлка — произведение Михаила Зощенко, которое можно читать всей семьей. В нем брат и сестра накануне новогоднего торжества мечтают взглянуть на елку. На ней вместо игрушек висят сладости и фрукты. Детям не разрешают входить…

-

Ступеньки

Ступеньки — рассказ Николая Носова, который очаровывает собой детей и взрослых уже много лет своей простотой. В нем показана история про то, как Петя научился считать до десяти. Чтобы показать свои способности младшей сестре…

-

Автомобиль

Автомобиль — рассказ Николая Носова, любимый тысячами ребят и взрослых. В нем рассказано о давней мечте двух мальчишек. Они хотят прокатиться на автомобиле. В одну из прогулок по двору они увидели пустующую машину, поспорили…

-

Мишкина каша

Мишкина каша — произведение Н. Носова, который любим многими детьми. В нём рассказывается про то мальчишек, как двое ребят, Миша и сам рассказчик, остались одни на несколько дней на даче. Мама повествователя дала им инструкции…

-

Бабушкин подарок

Бабушкин подарок — рассказ Михаила Зощенко, над которым задумаются и взрослые, и дети. В нем описывается, как семья с двумя детьми живут на даче. Их раз в месяц навещает бабушка с подарками и угощениями для детей. И вот…

-

Заколдованная буква

Заколдованная буква — рассказ Виктора Драгунского, который стоит прочесть всем детям. В одном дворе гуляли трое ребят: девочка и два мальчика. От имени одного из них ведётся рассказ про то, как привезли ёлку. Девочка увидела…

-

Фантазеры

Фантазеры — рассказ Николая Носова, на котором выросло не одно поколение советских ребят. В нем двое друзей коротают время и фантазируют о своих возможностях. К ним присоединяется мальчик Игорь. Он хвастается тем, как обманул…

-

Честное слово

Честное слово — произведение Леонида Пантелеева, которое уже долгие годы завораживает ребят. В нем рассказчик обнаруживает плачущего мальчишку в саду, когда уже становится совсем темно. Он спрашивает у него, почему мальчик…

-

Не надо врать

«Не надо врать» — произведение Михаила Зощенко, с которым стоит познакомиться каждой семье. В нем рассказывается, как мальчик получает заслуженную отметку за невыученное задание. Он просит совета у сестры, как поступить…

-

Тайное становится явным

«Тайное становится явным» — еще одна история из цикла Виктора Драгунского про Дениску. Мальчик слышит интересную фразу и спрашивает у матери об ее значении. Когда он получает объяснение, Денис еще и не подозревает, что завтра…

-

Ёж

Ёж — рассказ Михаила Пришвина, который подходит для семейного чтения. В нем от имени рассказчика говорится о встрече с ежом. Повествователь встретил лесного жителя неподалеку от ручья и забрал к себе домой, так как дома…

-

Лисичкин хлеб

«Лисичкин хлеб» — сказка Михаила Пришвина, знакомая многим детям. Рассказ ведётся от имени охотника, который приносит дочке Зиночке разные подарки из леса. Однажды он принёс тетерева, ягоды, травы, а под ними нашлась засохшая…

Ведущий серии: Анатолий СУРЦУКОВ, генерал-лейтенант, заслуженный военный летчик РФ

Продолжение, начало в №3-2017

Ночной полет

Сергей Елизов,

капитан *

История эта произошла в начале 2000 года, во время жарких событий второй чеченской компании. В тот период вся группировка войск «Запад», в том числе и армейская авиация, днем и ночью вели активные боевые действия, преследуя и уничтожая разрозненные группы боевиков сначала в равнинной части, а затем в предгорных и горных районах на юге и юго-западе Чеченской республики.

Армейская авиация группировки войск «Запад» в то время базировалась на небольшом полевом аэродроме Гизель в Северной Осетии, недалеко от города Владикавказ. Боевых задач в то время на плечи экипажей вертолетов выпало очень много. Если в дневное время в основном приходилось работать из положения дежурства на земле с площадки Урус-Мартан, где находился командный пункт группировки войск «Запад», то в ночное время в основном использовался способ «свободная охота» в заданном районе, при этом экипажи боевых вертолётов по очереди меняли друг друга в воздухе и вели все виды разведки в равнинной и горной местности.

Одну из таких задач получил мой экипаж в одну из февральских ночей 2000 года. Задачей было определено выполнить воздушную разведку в районе, ограниченном населенными пунктами Танги-Гехи — Комсомольское — Харсеной.

Мой экипаж – это я, в тот момент командир вертолета в звании «капитан», летчик-оператор старший лейтенант Пащенко Олег, и, конечно, один из моих любимых «полосатиков», как я их всегда, любя, называл, боевой Ми-24 с бортовым номером 33. На боевые вылеты мы летали без борттехников…

Взлет я выполнил ровно в полночь. Вышел в район «свободной охоты», доложил на командный пункт авиации «Манжет» группировки войск «Запад» и приступил к выполнению боевой задачи.

Полет выполнялся в штатном режиме. В тот период времени во многих районах в ночное время действовал так называемый «комендантский час», все передвижения вне населенных пунктов были запрещены. В эту ночь с воздуха я никаких передвижений не наблюдал, все строго выполняли требования «комендантского часа». Обычный, относительно спокойный боевой полет…

Мое спокойствие неожиданно нарушил голос руководителя полетами на аэродроме Гизель: «345-й, ваше место? Вам срочно возврат на аэродром вылета»!

Свой полет я в тот момент выполнял под управлением КП авиации «Манжет», поэтому не сразу понял смысл этой фразы. Да и самостоятельно покинуть район выполнения боевой задачи без разрешения командного пункта авиации я не имел права. Чуть позже стала известна причина, из-за которой руководитель полетами настойчиво требовал срочно возвращаться на аэродром – по его докладу я понял, что неожиданно стали ухудшаться метеорологические условия в районе аэродрома. В первый момент я невольно улыбнулся. За бортом вертолета, как принято по-простому выражаться в авиации, было «миллион на миллион». Ярко светили звезды и, благодаря чистому зимнему горному воздуху, видимость была отличная. Я понимал, что там, на аэродроме, меня ждут из полета около полутора десятка человек, и, скорее всего, все очень устали и ждут моего возвращения, чтобы хоть немного отдохнуть до утра. Ведь утром новые задачи…

Я доложил на КП «Манжет», что на аэродроме Гизель ухудшаются метеоусловия, и что мне необходимо срочно возвращаться обратно. В ответ я услышал фразу: «345-й, ты должен понимать важность и ответственность той задачи, которую сейчас выполняешь. Продолжай выполнять задачу в заданном районе».

Приказ есть приказ. Он не обсуждается, а выполняется. Я продолжил выполнять свой боевой полет. Через несколько минут руководитель полетами на аэродроме Гизель буквально орал мне в эфире с тревогой в голосе: «345-й, вам скорость максимальная, срочно возвращайтесь на точку, у нас ухудшаются метеоусловия!». Но КП «Манжет» в эту ночь, видимо, решил, что поставленную мне задачу я обязан выполнить любой ценой, и снова запретил мне возвращаться на аэродром…

Ну вот, задача выполнена, можно возвращаться домой. Высота 1800 метров, взял курс на аэродром. Глубокая ночь. Все давно уже спят. Вокруг тишина, лишь монотонный гул двигателей да шум вращающихся винтов. Еще немного, я обниму свою солдатскую подушку и засну «без задних ног»…

Но вскоре я понял, что руководитель полетами не зря пытался докричаться до меня. Погода «миллион на миллион» почему-то действительно стала ухудшаться на глазах. Появились облака…

В тот момент я даже не вспоминал о том, что допуск к маршрутным полетам и на применение средств поражения днем в СМУ я получил всего-то 3 месяца назад, а ночью в СМУ и облаках я не летал вообще никогда…

Максимальная концентрация и собранность. Желание поспать как рукой сняло. Уже не до сна. Решил снижаться под облака, запас высоты позволял мне это сделать. Но, как в страшном кино, нижний край облачности становился все ниже и ниже. И видимость все хуже и хуже. Так, под нижней границей облачности, я и пытался «прорваться» на аэродром. На Назрань я вышел на высоте 100 метров, выше были уже облака. Но я помнил, много раз уже здесь пролетал, еще пара минут полета и вертолетный радиокомпас (АРК) «поймает» сигнал приводной радиостанции (ОПРС) на аэродроме, а тогда мне и сам черт не страшен…

Световые ориентиры улиц и домов Назрани начали заканчиваться. Принял решение – держу курс на аэродром, продолжаю выполнять полет на истинной высоте 100 метров, потому что знаю наизусть все препятствия по этому маршруту и уверен, что смогу безопасно долететь до аэродрома. Лишь бы АРК «поймал» скорее ОПРС. Отдельная приводная радиостанция была совсем слабенькая, устойчивый сигнал появлялся на ПМВ лишь на удалении 10-15 километров…

Буквально через пару минут я понял, что на высоте 100 метров я уже лечу в облаках. Больше искушать судьбу и пытаться «зацепиться» за световые ориентиры в холмистой местности в таких условиях не было смысла…

Ну, вот они, ночные облака – белогривые лошадки, которых я никогда не видел из кабины вертолета, но в которых мне предстояло теперь выполнять свой полет. Перевел вертолет в набор высоты. Концентрация внимания просто на пределе. Но облака встретили меня «сюрпризом» – обледенение! Загоревшееся красное табло «Обледенение» на приборной доске оптимизма вовсе не внушало. Благо, противообледенительная система вертолета работала исправно. Но все равно я понимал, что обледенение в облаках если не сильное, то, как минимум, умеренное. Надо изменять высоту полета, поэтому без выбора – продолжаю набор высоты…

Сколько прошло времени? Целая вечность, наверно. Вроде держусь, вроде справляюсь пока. Высоту продолжаем вместе с моим «полосатиком» набирать, но обледенение не отступает, да и за облака выйти все никак не получается. Но почему же АРК не ловит приводную радиостанцию? Это же мое единственное спасение в этой нелегкой ситуации.

По расчетам, должны уже быть в районе аэродрома, а стрелка АРК крутится, как волчок. Прошу летчика-оператора, чтобы проверил настройку частоты приводной радиостанции. Результата нет. Доверяй, но проверяй – хорошая народная мудрость. Переключил управление радиокомпасом на себя, сам проверил настройку АРК. Увы, результата нет…

На земле все волнуются. На СКП прибыл командир, он уже лично сам руководит моим полетом и пытается оказать любую помощь. Но все тщетно. Где-то в подсознании я понимал, что корпус вертолета и все средства радионавигации обледенели, значительно сократив дальность устойчивого приема приводной радиостанции. Да и по профилю своего полета я находился в так называемой «воронке» – чем выше высота полета над ОПРС, тем больше радиус зоны неустойчивого приема сигналов ОПРС…

За облака я вышел на высоте 3000 метров. Там, конечно, красота! Яркая луна, просматриваются белоснежные горные вершины Кавказского хребта, высота которых более 3000 метров. И красавец Казбек, как на ладони. Только мне надо как-то вернуться на аэродром… Промежуточный результат весьма печален – я за облаками на высоте 3000 метров, АРК поймать сигнал приводной радиостанции не может, свое местоположение мы в экипаже точно определить не можем, а запас топлива все меньше и меньше. В голову приходит светлая мысль! Маленькая надежда на спасение! Во Владикавказе работает широковещательная радиостанция (ШВРС), у нас есть частота ее работы! Можно настроиться на нее, сигнал там сильнее и устойчивее, и попытаться снизиться под облака над Владикавказом. Настроил частоту ШВРС, но стрелка АРК продолжает свой «бег по кругу», прямо указывая мне, что шансов у меня все меньше и меньше. Позже я узнал, что в ночное время ШВРС не работает. Небольшой перерыв, всего два часа. Но именно в этот перерыв я и пытался найти свое спасение…

По всем расчетам понимаю, что аэродром остался где-то позади, и что лететь дальше, в сторону Кавказского хребта, смысла нет. Развернулся на обратный курс. Никаких положительных моментов, ситуация приняла критический характер. На приборной доске загорелись два красных табло, а в наушниках я услышал сигнал речевого информатора, который меньше всего в тот момент хотелось услышать: «Аварийный остаток топлива». Запас топлива – на 15 минут полета. Понимаю, что нужно принимать решение. В данной ситуации оно одно – надо экипажу прыгать с парашютом. Попытался намекнуть летчику-оператору об этом – и чтобы не напугать его, и чтобы он морально готовился к прыжку. Да и сам я стал готовиться к покиданию вертолета. Проверил, что фал парашюта надежно зафиксирован и пристегнут, перекинул через плечо и зафиксировал лямками парашюта свой автомат АКСУ, спрятал в карман свой талисман – маленького зайчонка, подаренного мне дочерью, который всегда летал вместе со мной и сидел на своем привычном месте возле компаса КИ-13. Оставалось только планшет с картами забрать перед покиданием, карты мне еще могли пригодиться. Как потом узнал позже, в этот момент командир на СКП понимал всю сложность ситуации и собирался дать команду экипажу на вынужденное покидание вертолета, но никак не мог решиться и все надеялся на какое-то чудо. Мне на высоте 3000 метров за облаками с аварийным остатком топлива надеяться на чудо было не резон. Но оно произошло…

Верхний край облачности был ровный и однотонный. Казалось, что я лечу над безбрежным океаном, а вокруг на сотни километров нет ни души. Луна теперь подсвечивала мне где-то сзади, видимость за облаками была такая, что казалось, что этому океану нет конца и края. Но вдруг впереди на верхней кромке облачности я увидел небольшое светлое пятно. Что это? Что за чудо? Ведь до земли 3000 метров сплошной облачности. Гадать и рассуждать некогда, принял решение и доложил руководителю полетами: «Наблюдаю световое пятно, буду снижаться». Радиообмен с руководителем полетами постоянно перебивал речевой информатор, напоминая мне все чаще, что топлива на вертолете, а, значит, и времени у меня все меньше…

Приступил к снижению. В облаках чувствовал себя уже весьма уверенно. Но теперь вновь появившееся обледенение не так пугало, как остаток топлива. Хоть бы успеть. Только куда? Что ждет меня там, внизу? Да и характер рельефа местности мне точно неизвестен, ведь совсем рядом и горы, и холмы. С волнением ждал момента, когда снижусь до высоты 750 метров. Тогда начнет свой отсчет высоты радиовысотомер, и, сравнив эти показания с барометрическим высотомером, можно будет определить характер подстилающей поверхности. Повезло. Оба высотомера ровно и четко отсчитывали метры высоты на снижении. Значит, я снижаюсь над равнинной местностью…

Под облака я вышел на высоте около 200 метров. С учетом времени снижения в облаках, запаса топлива на вертолете оставалось максимум на 3-4 минуты полета. Для захода на вынужденную посадку должно было хватить. Но судьба в эту ночь решила испытать меня еще раз. Световых ориентиров было мало. Я выбрал три одиноко горящих огонька, видно их было очень плохо, и по ореолам вокруг них я понял, что хоть я и снизился под облака, но дальше внизу был туман…

Для размышлений и принятия решения – всего несколько секунд. Или за 1-2 минуты набрать высоту и покинуть вертолет с парашютом, или лететь на эти огоньки, а там уже попытаться «зацепиться» за них и выполнить посадку в тумане. Оба варианта по-своему опасны, но других вариантов у меня уже не было. О себе как-то уже и не думал. Но вместе со мной этой ночью в этой передряге был мой экипаж и моя боевая машина. Я понимал, что решение за мной, что я обязан сделать все, чтобы спасти экипаж и вертолет. Решил выполнить снижение и попытаться выполнить посадку возле тех самых трех спасительных огоньков. Доложил свое решение руководителю полетами. В его слове «понял» – тревога и опасения…

Непривычное и странное ощущение и восприятие действительности. Ничего не видно, кроме размытых ореолов трех огоньков. Высоту и скорость контролирую по приборам. Вспомнил, что при езде ночью на автомобиле в тумане дальний свет только мешает. Но на высоте около 30-40 метров решил проверить, как будет в этих условиях светить посадочная фара, и окажет ли она мне помощь при поиске участка земли для посадки. Потянулся левой рукой к выключателю фары. Включил фару. Яркая вспышка. За кабиной, как говорят в таких условиях, сплошное «молоко». Фару выключить не успел. Луч света в этом сплошном «молоке» буквально высветил на уровне командирской кабины на удалении около 20 метров мощные провода линии электропередач. Доля секунды, и левой рукой я «подрываю» буквально рычаг «шаг-газ», а ручкой управления делаю движение на себя, а затем от себя, практически «облизывая» провода. По интуиции даже хотелось ноги поджать под себя, чтобы в этот момент не зацепить ими провода…

В момент отдачи ручки управления от себя луч света посадочной фары буквально «зацепил» для меня с высоты 30-40 метров характерную полоску на земле. Это же дорога! Мокрый асфальт характерно блеснул в сплошном «молоке». Что делали мои руки и ноги в следующие мгновения, управляя вертолетом, мне сказать сложно. Но через несколько секунд, в 2 часа 25 минут ночи вертолет коснулся своими шасси твердого участка асфальтированной дороги…

Первая мысль – что было бы, если бы фару я включил на 1-2 секунды позже? Очевидно, что при таком раскладе в живых остаться было очень мало шансов. Вторая мысль – где мы находимся? Спасительные огоньки светили буквально в 50-100 метрах от вертолета…

Полет окончен. Экипаж жив, вертолет цел, значит, полет удался! Открываю дверь кабины, рядом стоит какой-то мужичок. Что-то бормочет, предлагает подержать мой автомат и планшет, пока я буду выбираться из кабины. Тут как тут мой летчик-оператор! Он ведь должен знать место посадки вертолета. Поэтому сходу кричит мужичку: «Это Назрань?»

Мужичок пожимает плечами и спокойно так отвечает: «Какая Назрань, дорогой? Это же Беслан!» Ну, слава Богу! Не так уж далеко от аэродрома, несколько десятков километров.

Следующий вопрос: «Телефон есть?» Мужичок в ответ кивает головой. Как оказалось, три огонька – это небольшая ферма, где разводят животных. Спешим на ферму, чтобы позвонить и доложить, что мы живы и здоровы. Как оказалось, на ферме четверо мужчин и две молодые женщины. Никто не спит в этот поздний час. На ферме ужин в самом разгаре!

Местные жители как-то странно на нас смотрели. Да и первое время нашего нахождения на ферме их не было видно. А почему? Об этом я узнал позже. Все же я собрал их, достал карту и попросил показать место, где мы находимся. Увы, специалистов по картографии среди них не оказалось. Пришлось задать несколько наводящих вопросов, в итоге – примерная точка нашего местоположения на карте поставлена. Мой звонок дежурного по местной воинской части застал врасплох. Он, видимо, подумал, что его разыгрывают, поэтому от моей просьбы оказать помощь деликатно отказался. Пришлось поступить проще – набрать 02. Дежурному по ОВД города Беслан я выдал всю необходимую информацию, он тоже стал сомневаться, но я попросил его просто передать информацию коллегам во Владикавказ. Мы с ними тоже взаимодействовали, и я был уверен, что информацию передадут на аэродром. А на аэродроме в это время никто не спал. Подняли экипаж Ми-8, тот с режима висения, насколько позволяли метеоусловия, пытался установить связь со мной. Представляю, что думали и как переживали все на аэродроме, потому что на запросы я не отвечал…

Я надеялся, что сотрудники милиции не подведут, и что информация до нашего командования дойдет. Оставалось только ждать. Старший дежурной смены на ферме, Игорь, любезно пригласил нас за стол. После всего пережитого холодная водка казалась мне просто водой. Но снять стресс было просто необходимо! Потихоньку, со временем на душе стало спокойно и тепло. А Игорь рассказал нам весьма интересный рассказ…

Как оказалось, в разгар ужина дружная компания услышала какой-то странный шум и гул. Они вышли на улицу, определили, что шумело что-то в небе. Но кто там может так гудеть и шуметь, ведь на улице густой туман? Они и предположить не могли, что это боевой вертолет сквозь толщу облаков и туман пытается пробиться к земле и выполнить посадку. А яркий луч света в тумане наших новых знакомых просто поверг в шок. Через несколько секунд что-то огромное и светящееся (я включил внешнее светотехническое оборудование) приземлилось возле фермы. Один из компании крикнул «Инопланетяне!» и все дружно врассыпную побежали прятаться кто куда на ферму. На улице остался стоять тот самый невысокого роста мужичок. Он нам всем потом объяснил, что ему уже за 50 лет, семьи и детей у него нет, и что если с ним что-то случится, то никто особо плакать не будет. Но сам он был настроен весьма дружелюбно, поэтому верил и очень надеялся, что «инопланетяне» окажутся добрыми. А еще ему очень хотелось, чтобы «пришельцы с другой планеты» забрали его с собой, уж больно ему хотелось полетать в космосе и посмотреть другие цивилизации. Все улыбнулись, конечно, но ребята с фермы до самого момента расставания мой экипаж кроме как «инопланетянами» не называли. Правда, в шутку и по имени…

Ближе к утру, примерно в 5.30, в комнату, где мы с летчиком-оператором дремали, сидя на диване, забежал тот самый мужичок и закричал: «Там люди с оружием, хотят захватить наш вертолет! Я им объяснял, что это наш вертолет, и мы его не отдадим, но они окружили вертолет, а я убежал к вам за помощью!» Только этого не хватало! Неужели неприятности для меня этой ночью еще не закончились? Вышел на улицу. Слава Богу! Это наши, команда поисковиков-спасателей (НПСК) с охраной. Нас все-таки нашли! Цепочка сработала, спасибо сотрудникам милиции за помощь!

Мне очень хотелось дождаться утром хорошей погоды и приезда топливозапращика, чтобы заправить вертолет и самому его перегнать на аэродром. Логично, что старший НПСК, заместитель командира полка по ИАС, сказал мне: «Вы выполнили свою задачу, езжайте отдыхать»…

Вертолет на аэродром чуть позже перегнал командир эскадрильи. Потом подошел ко мне и сказал: «Серега, я не знаю, как ты там ночью в тумане умудрился без последствий выполнить посадку, но я днем в ПМУ оттуда еле смог взлететь. Там рядом русло реки, обрывистый берег, и много высоких линий электропередач!» Многие потом не один раз задавали тот же самый вопрос. Сложно дать однозначный ответ. Но я всегда отвечал, что это все

благодаря Божьей помощи, кто-то ведь передал мне световой сигнал сквозь трехкилометровую толщу облаков. Сам всегда перед каждым полетом не забываю перекреститься, да и пожилая мама в далекой Белоруссии каждое воскресенье ходит в церковь и ставит свечи за мое здоровье.

Да и как этой ночью со мной могло что-то случиться? Я молод и полон сил, у меня вся жизнь впереди. А дома жена и маленькая дочь, инвалид детства.

Я просто обязан был вернуться домой…

Примечание. Звание авторов приведены на момент событий, описываемых в представляемом рассказе

Анатолий Сурцуков,

капитан * * *

Заводилка

Эпоха ну оочень развитОго «социализьма». БАМ…

Сейчас, наверное, уже не каждый сможет сказать, что это такое…

А это Байкало-Амурская Магистраль. Очень актуальная тогда тема. Не знаю, как сейчас эта магистраль живёт-дышит, а тогда это была всенародная стройка железной дороги, простиравшейся от Восточной Сибири и аж до самого Тихого океана. Строили её примерно километров триста-четыреста северней Транссиба.

Масштабный проект… В жесточайших природно-климатических условиях, с напряжением всех сил, человеческих и машинных, используя труд и железнодорожных войск, и добровольцев-комсомольцев, и завербовавшихся отчаянных бедолаг, а ранее – и заключённых, медленно, но неуклонно в течение десятков лет проворачивалась гигантская машина возведения дороги по безлюдным ранее местам в таёжной глухомани, болотах, на горных кручах и других совсем уж гиблых, прОклятых местах…

В октябре 1975 года на усиление имеющимся на стройке железнодорожным войскам из нашего магдагачинского вертолётного полка была выделена группа из восьми вертолётов Ми-8Т с экипажами для выполнения транспортных перевозок по трассе на участке от посёлка Тында (столица БАМа) до 168-го км строящейся дороги. Я, в ту пору совсем ещё молодой лётчик, был в составе этой группы.

Ещё когда мы выполняли перелёт до места назначения, а это около двух часов полёта, я, наблюдая медленно разматывавшуюся под собой картину бескрайнего океана тайги, поразился абсолютному безлюдью на протяжении всего полёта. Ни зимовья, ни хутора, ни ханзы таежников. Ни одной. Ни малейшего следа пребывания человека. Только зверьё непуганое иногда промелькнёт. То изюбрь, горделиво застывший на круче, как статуя, не шевелившись, провожал нас взглядом, величаво повернув голову, то стадо лосей, закинув назад сохатые головы, неторопко взмахивая коленями, размашистой рысью пересекало проплешь между падями1, то несколько волков, уткнувшись в землю носами, суетливо прошмыгивали по своим делам куда-то в сторону. Один раз видели даже медведя, который, вытянувшись во весь рост, самозабвенно драл кору на сосне, пока не был застигнут шумом наших винтов. Подхватился, метнулся в чащу и мгновенно исчез…

Подумалось: не дай бог в такой местности какой-нибудь «чих-пых», то есть отказ авиатехники с необходимостью выполнения вынужденной посадки – никто и никогда тебя тут не найдёт! Сгинешь навеки! Ведь и связи нету ни с кем! Ни до кого не докричишься! Какие же всё-таки отчаянные люди были те авиаторы, которые в таких условиях выполняли сверхдальние рекордные перелёты через Сибирь и на Дальний Восток! А лётчики, перегонявшие самолёты, поставляемыми нам в войну по ленд-лизу из Америки! Ведь они с Аляски через весь Дальний Восток и Сибирь гоняли борты до самого фронта через это самое бескрайнее море тайги, без всякого радиотехнического и метеорологического обеспечения! И сколько экипажей так вот и сгинуло навсегда, не успев и сигнала о помощи подать…

Поневоле все мы стали внимательней следить за состоянием техники и вслушиваться в звуки работающих двигателей…

Но бог миловал, и мы благополучно добрались до столичного БАМовского аэропорта Тында. Аэродром представлял из себя отвоёванный у тайги небольшой клочок земли. Самоё большое воздушное судно, которое он принимал в ту пору, был самолёт Як-40. Ну, нам и этого пространства было вполне достаточно…

А вот на километрах…Там, на трассе, которая ещё только намечалась на этом участке, через каждые километров пятьдесят располагались полевые лагеря строителей. Домики передвижные, палатки, какое-то временное жильё, сколоченное из чего попало, некая скудная инфраструктура для размещения техники посреди болот и вырубок в тайге… В общем, неприхотливый военно-полевой быт бойцов железнодорожного войска, занятого на работах стройки века. Дорог, соединяющих между собой эти военные хутора-посёлки, ещё не было. Всё снабжение осуществлялось тогда исключительно по воздуху, то есть вертолётами.

Для посадки вертолётов были оборудованы бревенчатые настилы размерности примерно шесть на пять метров и навес рядом для ожидающих… Прямо как автобусная остановка в рабочем посёлке…

Прилёта вертолётов там ожидали всегда с нетерпением. Под навесом заранее скапливалась большая толпа гражданских и военных лиц, страждущих улететь куда подальше от этого ужаса бытовых неудобств, каторжного труда, постоянного мошкариного зуда и беспросветной оторванности от цивилизации.

Каждый раз при прилёте у нас создавалось впечатление, что люди ещё на подлёте пытаются запрыгнуть внутрь вертолёта, чтобы поскорее прекратить свои мучения, связанные с пребыванием там… Объяснять им такие понятия, как перегруз, ограничения на взлёте по температуре и ветру и прочие факторы безопасности, было бесполезно… Надо было видеть глаза тех людей, чтобы понять, почему мы нарушали порой инструкцию…

Учитывая, что летали мы на Ми-8Т, а у этой модификации вертолёта запуск осуществлялся от электрического стартёра, что требовало хорошей зарядки аккумуляторов в случае автономного запуска, мы при выполнении перевозок в такие посёлки не выключали двигатели, а погрузку-выгрузку осуществляли на малом газу, то есть на минимальных оборотах двигателя и винтов. Вдруг аккумуляторы подведут при запуске, скучно тогда будет. Попробуй, подзаряди их тут, в медвежьем краю…

На одном из километров уж очень нас доставал местный комбат, каждый раз требуя выключения двигателей, чтобы мы подождали часа два для его какой-то надобности. Я так и не понял, для чего это ему надо было…

И вот однажды прилетает на его участок один из наших экипажей под предводительством Славы Кандалинцева… Такой интересный парень. Круглый, как пузырь, весь какой-то лоснящийся, с постоянной улыбкой на смешливом лице и чёртиками, прыгавшими прямо из глаз. Шутник, балагур, весельчак, любитель розыгрышей. Все в эскадрилье знали о его постоянной готовности к подтыркам, и при общении с ним старались быть настороже.

Вот он примостил свой вертолёт на бревенчатый пятачок, вывел двигатели на малый газ и сидит, ждёт, пока произойдёт выгрузка-погрузка.

В это время комбат протискивается к нему в кабину, и, выдыхая пары спирта чудовищной концентрации, пытается сквозь шум винтов снова объяснить Славику, как ему нужно, чтобы он выключил двигатели и подождал пару часов у него в гостях, обещая райское блаженство на это время в виде жареных грибов в качестве закуски под академические составы смесей спирта с различными продуктами и даже… баню в отдельной бочке, подогреваемой солярой…

Слава понимает, что при данном состоянии комбата-сухопутчика, известного по всей трассе своим нравом, среди своих солдат носящего кличку «Лютый», простое «не-а» не прокатит.

Тогда он, придав своему голосу самую доверительную интонацию, произнёс, пересиливая шум винтов: «Ну, сам подумай, как я могу выключиться, если потом не смогу запуститься?! У меня же заводилки с собой нету! И у тебя нет…»

– А что это такое?

– Дык «кривой стартёр» на машине видел? Ну, ручку такую, гнутую, с помощью которой машину заводят?

– Ну…Видел. И чо?

– Ну так вот. На машине такая заводилка. На вертолёте – другая.

– Какая? Говори, сделаем!

– Элементарно. Дрын подлиннее, на его конце – петля. Этой петлёй за лопасть зацепляем и винт раскручиваем. Понял?!

– Понял, понял!!! – и комбат, радостно подскакивая на кочках, побёг к себе восвояси.

Слава облегчённо вздохнул, и, покосившись на ржущий экипаж, вывел обороты на взлётный режим, стараясь поскорее покинуть опасное место…

«Он улетел…Но обещал вернуться»…

Прошла неделя. Слава Кандалинцев успел позабыть об этом маленьком эпизоде большой стройки, где за день происходило столько событий, что немудрено позабыть и то, что было вчера.

Прилетает он снова в посёлок к Лютому. Не успел его вертолёт коснуться колёсами бревенчатого настила, как Слава увидел, как тут же откуда-то со стороны несколько солдат тащат здоровенную жердину с намертво приделанной на конце петлёй, сделанной явно из автомобильной покрышки. Вероятно, от КАМАЗа… В кабину влетел запыхавшийся комбат, сияя от счастья.

– Ну-у-у, глуши моторы, лётчик! Теперь-то уж всё готово! Глянь, какая красота! Последнее слово науки и техники! От! А ты думал – «тупорылая пехота?!» Не-е-е, мы тоже кое-что могЁм, а даже мОгем!

И комбат, покинув кабину, пританцовывая, забегал вокруг вертолёта, поглаживая его бока, как рачительный хозяин только что купленную корову…

Слава побледнел… Экипаж стал внимательно разглядывать показания приборов, стараясь не встречаться взглядом с командиром. А ему вдруг представилась во всей полноте картина разоблачения невинной, с его точки зрения, шутки, грозящей явным мордобитием «без никаких чудес», как пел В. Высоцкий.

– Выключаем, – скомандовал Кандалинцев враз охрипшим голосом…

Запуститься-то они потом с божьей помощью запустились, но больше Слава на этот километр трассы не летал…

1- Падь – (В Сибири и на Дальнем Востоке) – горная балка без стока.

Трудности перевода

Во время войны в Афганистане нашим лётчикам на вертолётах запрещалось перевозить местное афганское население, кроме случаев, когда на это ставилась отдельно задача с КП ВВС 40 А.

Этот запрет действовал потому, что в начале афганской эпопеи были случаи, когда под видом страдальцев из регионов в крупные города, где базировалась наша авиация, в том числе и в Кабул, проникали душманы, воспользовавшись доверчивостью шурави2. Так сказать, «с доставкой на дом». И, конечно, это не могло не вызывать чувство досады у военного руководства, и, кроме того, увеличивало риск проведения террористических акций, имевших в городах более масштабные последствия и повышенный политический резонанс. Поэтому данный запрет выполнялся пилотами вертолётов неукоснительно.

Однажды, где-то в апреле 1982 года, нашей паре с Юрой Наумовым, моим ведомым, поставили задачу на перевозку какого-то имущества в наш батальон, дислоцированный в районе Митерлама, что неподалёку от Джелалабада.

По заведённому у нас порядку, я первым выполнил посадку на площадку вблизи батальона, при этом на заходе ведомый прикрывал меня, а я оценивал условия на посадке, с тем, чтобы потом довести их Наумчику.

Приземлившись, открыл свой левый блистер, высунулся в него, и, глядя назад по заходу, стал заводить ведомого на посадку.

В это время борттехник привычно распахнул входную дверь, опустил трап и попытался по нему сойти на землю, чтобы осмотреть вертолёт. Но не тут-то было… Его буквально смела невесть откуда взявшаяся толпа афганцев, будто цунами, мгновенно заполнившая грузовую кабину нашей восьмёрки3.

Рассевшись кто на сиденьях, кто на полу, а кто даже на створки пристроившись, как «зайчики в трамвайчике», они, нахохлившись, насторожённо поглядывали на

ошалевшего от такой наглости бортача, видимо, прикидывая, какой бакшиш4 «за билет» тот с них потребует.

Возмутившись таким бестактным поведением аборигенов, я дёрнул стоп-краны, выключая двигатели. Нисходящее глиссандо движков слилось со стоном сожаления туземцев, понимавших неоднозначность ситуации…

Выйдя в салон, я, демонстративно положив руку на кобуру пистолета, скомандовал: «Выходи строиться!».

И что интересно, меня поняли!

С унылыми лицами афганцы нехотя покинули грузовую кабину, но тут же, когда мы с экипажем вышли из машины и предусмотрительно закрыли за собой дверь, окружили меня и что-то быстро-быстро все одновременно залопотали на своём наречии. Особенно наседал один довольно молодой парень с умным лицом и очень выразительными тёмными глазами. Он ещё отличался от других мужчин своим чисто выбритым лицом.

Довольно долго продолжалась эта словесная атака, во время которой я понял только одно слово, часто повторяющееся: «Кабуль, Кабуль, Кабуль…»

Видимо, очень ему хотелось в Кабул. За это время подтянулся экипаж Юры Наумова, они с интересом, присоединившись к моему экипажу, наблюдали за этой сценой.

Я начал спокойно и даже доброжелательно, на чистом русском языке объяснять своему «визави», что, мол, нельзя, запрещено, не могу, мол, я, ну вообще никак не могу, правда, правда… Но тот, непонимающе тараща на меня свои огромные чёрные глазищи, всё повторял: «Кабуль, Кабуль, Кабуль…», при этом всё более усиливая эмоциональный напор.

Вспомнился известный анекдот, когда стоящий на берегу человек, видя плывущего по реке со стремительным течением, за поворотом заканчивающейся водопадом, человека, предупреждает об этом на разных языках.

Вот и начал я ему, прикалываясь, изъяснятся на разных языках, чтобы добиться от него понимания:

– Ду ю спик инглиш?

– Кабуль, Кабуль, Кабуль…

– Парле ву франсе?

– Кабуль, Кабуль, Кабуль…

– Шпрехен зи дойч?

И тут происходит нечто невероятное! Глаза афганца округлились от удивления, на лице появилась блаженная улыбка, счастье буквально изверглось из всего его существа, и он, радостно подпрыгивая на месте, залопотал на ЧИСТЕЙШЕМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ:

– О-о-о-о! Я, я, натюрлих, их бин шпрехен зи дойч зер гут, данке!

И сотрясаясь от возбуждения, в крайней степени ажитации от того, что наконец-то языковой барьер преодолён, препятствия к пониманию ликвидированы, начал долго и нудно на немецком языке объяснять мне, насколько ему нужно в Кабул. Ну-у-у, а мне-то что делать?

Собрав в памяти все свои познания немецкого языка, я только и смог произнести:

– Нихт, нихт ферштейн! Цурюк, ферботен!

Боковым зрением увидел, как все члены наших экипажей, ухватившись за элементы конструкции вертолёта, ржут вповалку!

Тут, к счастью, подоспел переводчик из батальона, который помог нам объясниться, используя язык дари, на котором говорят афганцы.

Оказалось, что этот парень – учитель немецкого языка в местной школе!

Он являлся активистом и агитатором-пропагандистом политики партии НДПА5 в данной местности. За активную деятельность душманы заочно приговорили его к смерти, пообещав, что и семья его тоже не избегнет этой участи, и назавтра, по данным нашей разведки, они готовили нападение на их кишлак. Стало понятно, почему он был так настойчив…

Пришлось нарушить инструкцию… Взяли мы его на борт… Вместе с семьёй…

2. — «Шурави» – в переводе с языка дари означает «советский».

3. — «Восьмёрка» – вертолёт Ми-8.

4. — «Бакшиш» – подарок, подношение, плата за что-либо.

* Елизов Сергей Владимирович. Родился 08.03.1971 г. в г. Тукумс Латвийской ССР. Проживал по месту службы родителей: с 1974 по 1980 в ГДР (гг. Финстервальде и Фалькенберг), с 1980 по 1981 в г. Тукумс, с 1981 по 1988 в г. Лунинец Брестской области Белорусской ССР. Окончил Сызранское ВВАУЛ в 1992 г., ВУНЦ ВВС ВВА им. Ю.А. Гагарина и Н.Е. Жуковского в 2013 г. Освоил вертолеты типов: Ми-2, Ми-24, Ми-35, Ми-8. Общий налет – 2920 часов. Классная квалификация «Военный летчик 1 класса». Принимал участие в боевых действиях. Награжден двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени», медалями различных министерств и ведомств.

** Сурцуков Анатолий Васильевич. Родился 19 января 1954 г. в Саратове. Окончил Саратовское ВАУЛ в 1974 г., ВВА им. Ю.А. Гагарина в 1987 г. (с золотой медалью), Военную академию Генерального штаба в 1998 г. (с отличием). В армейской авиации прошел все ступени служебной лестницы – от летчика-штурмана до начальника Управления армейской авиации. Принимал участие в боевых действиях в четырех вооруженных конфликтах, при этом совершил более 800 боевых вылетов. Освоил 10 типов вертолетов, в том числе, одним из первых перспективные вертолеты типа Ка-50, Ка-52, Ми-28, «Ансат», Ми-34 и др. Общий налет – 3300 часов. «Военный летчик-снайпер», заслуженный военный летчик Российской Федерации. Лауреат Государственной премии 2012 года «За вклад в развитие ВВС». С 2005 года работает в ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт».

Влад Котов Страшные рассказы читать онлайн — эта книга из цикла «без серии» — публикуется на Целлюлозе, продолжения ждут 0 читателей.

Целлюлоза — это литературный самиздат: писатель Влад Котов лично пишет книги и выкладывает продолжения книг на Целлюлозе. До 89.5% ваших денег перечисляется

писателю, чтобы он мог продолжать творчество и радовать вас новыми книгами. Книга

входит в цикл книг писателя Влад Котов без серии, жанры Фэнтези и Альтернативная история.

Рейтинг: 0.00, голосов: 0

0 за фрагмент

Тонкая книжечка

0 комментов

1225

Вашему вниманию представлены различные существа из разных народов и культур из повадки и обычия. Множество сюжетов и большое количество историй.

[Книга не входит в какую-либо серию]

Рассказ, 40 стр.,

1 фрагмент,

[00ч:02м] [00ч:00м /нед.],

в избранном у 0.

Книга ещё не окончена, будут новые главы;

обновлено: 262 дн. назад

Абонемент дается за покупку: 10 фрагментов (не считая 1-го бесплатного)

Влад Котов Страшные рассказы читать онлайн, без скачивания.

Текущий статус книги — сообщение от автора:

| 2021-04-22 06:03:58 Читайте увлекательные истории всех времен и народов , про различных существ , как современости так и древних народов. Фрагменты выходят регулярно! |

Ниже копилка — сбор денег для дополнительного поощрения автора.

Из собранной суммы 90% переходит автору, если он выложит продолжение в книге в течение указанного срока.

Комиссия Целлюлозы 10%. Внимание: новую главу надо будет покупать отдельно, как и раньше;

копилка — это дополнительная, по вашему желанию, мотивация вашего любимого писателя.

| Чтобы мотивировать автора написать в книге продолжение желаемого объема и в указанные вами сроки, создайте обычную копилку для этой книги. | |

| Завести итоговую копилку для поощрения писателя за завершение книги, если оно будет написано в указанные вами сроки. |

Пожалуйста, войдите на сайт для

личной переписки,

оставления комментариев, публикации отзывов на фрагменты.

Если у вас нет аккаунта, то зарегистрируйтесь, это бесплатно.

Отмена

После входа вы вернетесь сюда и ничего из набранного не потеряется.

В книге писателя Влад Котов Страшные рассказы (серия: без серии) первый фрагмент бесплатный,

остальные фрагменты (продолжение в виде одной или нескольких глав) доступны по цене 10 каждый.

Подпишитесь на книгу, добавив её в избранное, и вы будете получать уведомление на email о выходе новых глав.

При наличии абонемента на книге вы оплачиваете только указанное в абонементе число фрагментов, остальные фрагменты читаете бесплатно.

После покупки фрагмента в книге «Страшные рассказы» он доступен вам для чтения круглосуточно. Фрагменты

покупаются в произвольном порядке. К каждой проде читатели могут оставлять отзывы и оценивать текст фрагмента, нажимая палец вверх или вниз.

См.: Все книги Влад Котов

Все фрагменты книги для чтения онлайн:

Книга «Страшные рассказы» публикуется по главам: как только Влад Котов напишет очередной фрагмент — продолжение текста, он появляется

на Целлюлозе в виде фрагмента из одной или нескольких глав. Уведомление на почту отправляется всем, кто оформил подписку на книгу. Каждый фрагмент можно купить и читать независимо от остальных. Купите последний

фрагмент, чтобы узнать окончание книги. Все книги из серии «без серии» доступны на авторской

странице писателя Влад Котов.

Вы видите список глав, где новые главы расположены внизу. Порядок следования глав — прямой (с начала до конца).

-

Это бесплатная глава.

Смотрите, как будут выглядеть последующие платные главы, на примере этой главы.Редакция №1(88088), 22.04.2021г 06:02 | 40 стр. | Читают: 1 | t:2+0 | Email уведомление: Да

Нет аудио версии; откройте главу для запроса аудио версии

История изменения величины абонемента на книге

2021-04-26 09:01:30 Абонемент 0 -> 10

Ждёте продолжения в этой книге?

Для получения уведомления о выходе продолжения добавьте книгу в избранное — пометьте её красной звездочкой,

которая справа от обложки. Для получения уведомления о новой книге автора добавьте в избранное его самого.

Уведомление отправится на ваш e-mail вскоре после выхода проды, если вы не опередите нас и не откроете

сами новую главу на момент отправки уведомления (они стартуют в 10:30, 16:30, 22:30 и в 4:30 МСК).

Подробнее — см. тему Рассылка уведомлений на форуме.

Уведомления рассылаются также в Телеграм и Viber. В Телеграме сообщите об этом боту @ZellulozaBot

(команда /followbook 11174). Бот для Вайбера: zellulozabot, команда для подписки на книгу: fb 11174.

Рецензии на книгу «Страшные рассказы»

Показаны 3 лучшие рецензии (по количеству отметок «спасибо»).

| Автор рецензии | Рецензии на книгу «Страшные рассказы» |

| Рецензий пока нет. Войдите на сайт, чтобы добавить свою | |

Зарегистрированные пользователи могут добавлять свои рецензии к книге. Войдите на сайт,

чтобы добавить свою рецензию.

Книга Страшные рассказы входит в следующие подборки книг читателей:

Вы можете видеть все подборки книг читателей, в которые входит данная книга. Нажите на название подборки, чтобы увидеть, какие еще книги входят в эту подборку читателя.

Эта книга в библиотеках кланов

Книга пока не поступила ни в одну клановую библиотеку. Создайте клан и добавьте книгу туда, чтобы ваши подписчики клана быстро её нашли.

Для добавления книги в клан вы должны иметь должность старейшины или вождя клана. Обратитесь к вождю, чтобы он назначил вас старейшиной.

Писатели рекомендуют

Реклама: писатели продвигают свои лучшие книги в этой ленте. Обратите внимание, среди этих книг есть очень достойные — загляните в книгу, почитайте:

Стр. 1 из 2

Читайте похожие книги, рекомендованы для вас:

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

9 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

10 за фрагмент

Искали что-то особенное, но не нашли?

Техподдержка:

В таком случае просто спросите: вы можете отправить личное сообщение админу по любым вопросам.