Тестовые задания по теме «Биография Исаака Бабеля»

Правильный вариант ответа отмечен знаком +

1. Где родился советский писатель еврейского происхождения Исаак Бабель?

А) В Москве

Б) В Петербурге

В) В Киеве

+ Г) В Одессе

2. В каком году родился писатель Исаак Бабель?

+ А) В 1894 году

Б) В 1899 году

В) В 1910 году

Г) В 1917 году

3. В каком жанре в основном писал Исаак Бабель?

А) Романы

Б) Поэмы

В) Комедии

+ Г) Рассказы

4. Какая фамилия была дана Исааку Бабелю при рождении?

+ А) Бобель

Б) Бикман

В) Баумволь

Г) Абаев

5. Какое отчество было у Исаака Бабеля?

А) Авраамович

+ Б) Эммануилович

В) Исаакович

Г) Аронович

6. Кем был отец Исаака Бабеля?

А) Писателем

Б) Судьёй

+ В) Торговцем

Г) Военным

7. На каком языке Исаак Бабель писал свои первые произведения?

А) На идише

Б) На русском

В) На немецком

+ Г) На французском

8. На каком отделении Киевского коммерческого института учился Исаак Бабель?

А) На физическом

Б) На математическом

+ В) На экономическом

Г) На филологическом

9. Кем была первая супруга Исаака Бабеля Евгения Борисовна Гронфайн?

+ А) Дочерью богатого предпринимателя

Б) Известной актрисой

В) Певицей

Г) Дочерью известного писателя

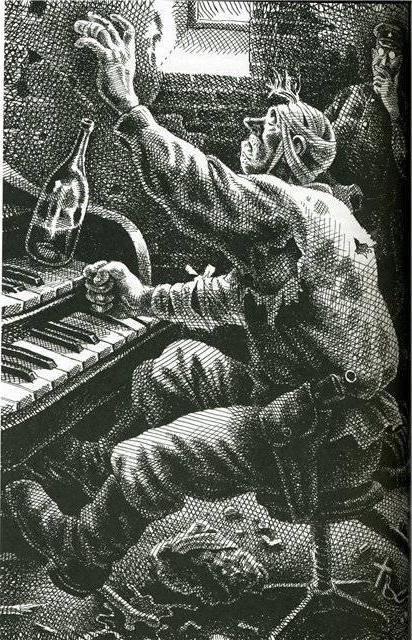

тест 10. На каком музыкальном инструменте играл Исаак Бабель?

А) На фортепиано

+ Б) На скрипке

В) На балалайке

Г) На трубе

11. Что стало причиной переезда Исаака Бабеля в Саратов во время обучения в Коммерческом институте Киева?

А) Смерть матери

Б) Смерть отца

+ В) Первая Мировая война

Г) Вторая Мировая война

12. Как назывался первый опубликованный рассказ Исаака Бабеля?

А) «Король»

+ Б) «Старый Шлойме»

В) «Мама, Римма и Алла»

Г) «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна»

13. Какая тема является основным мотивом творчества Исаака Бабеля?

А) Славянская

+ Б) Еврейская

В) Военная

Г) Любовная

14. Почему Исаак Бабель не смог жить в Петрограде?

А) Он любил деревенские пейзажи

Б) Этот город напоминал ему о несчастной любви

В) Его разыскивала местная полиция

+ Г) Евреям было запрещено жить в столицах

15. Кто из известных русских писателей опубликовал несколько рассказов Исаака Бабеля в своём журнале?

+ А) Максим Горький

Б) А.Н. Островский

В) Н.А. Некрасов

Г) А.И. Куприн

16. Что спасло Исаака Бабеля от судебного разбирательства после публикации его рассказов «Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна» и «Мама, Римма и Алла»?

А) Первая Мировая война

Б) Вторая Мировая война

+ В) Революция 1917 года

Г) Дружба с Николаем I

17. Чем окончилось участие Исаака Бабеля в Первой Мировой войне?

А) Ранением

Б) Смертью

+ В) Дезертирством

Г) Успешной военной карьерой

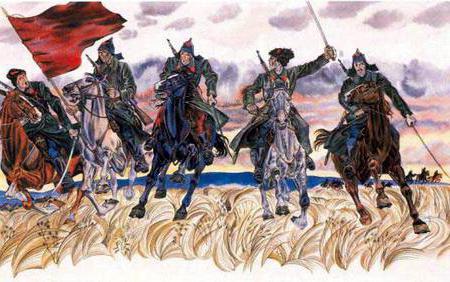

18. Какое произведение Исаака Бабеля обрело наибольшую популярность?

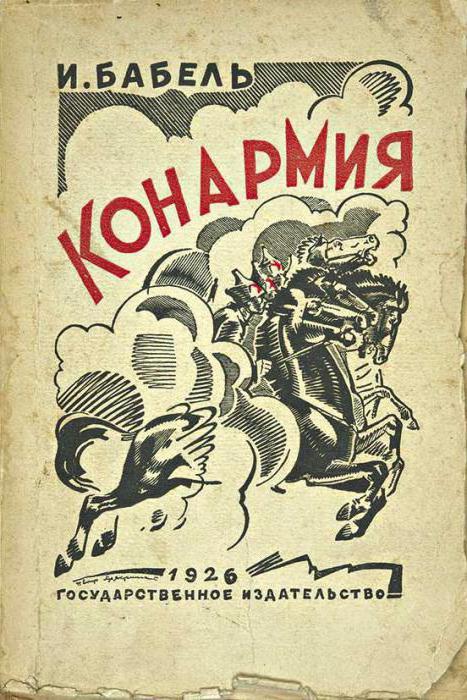

+ А) Сборник рассказов «Конармия»

Б) «Одесские рассказы»

В) Пьеса «Мария»

Г) Пьеса «Закат»

19. Что нравилось в творчестве Исаака Бабеля другим писателям и категорически не воспринималось советским правительством?

А) Искажение исторических фактов

Б) Высмеивание человеческих пороков

В) Фантастическое будущее

+ Г) Излишняя откровенность

тест-20. Как звали созданную Исааком Бабелем литературную версию известного одесского бандита Мишки Япончика?

А) Мишка Смекалистый

+ Б) Беня Крик

В) Остап Бендер

Г) Одесский пан

21. В каком браке родился первенец Исаака Бабеля?

А) В первом

+ Б) Во втором

В) В третьем

Г) В четвёртом

22. Какая тема была основной в цикле рассказов Исаака Бабеля «Конармия»?

А) Героические подвиги красноармейцев

+ Б) Насилие и жестокость красноармейцев

В) Вклад евреев в победу во время войны

Г) Прославление стойкости русского народа

23. Что описывает Исаак Бабель в «Одесских рассказах»?

+ А) Жизнь еврейских преступников

Б) Судьбу евреев во время Второй Мировой войны

В) Тяжёлую жизнь еврейского мальчика-скрипача

Г) Истории из жизни своей семьи

24. За что подверглась неоднократной критике пьеса Исаака Бабеля «Закат»?

А) За нецензурную лексику

+ Б) За идеализацию хулиганства

В) За жестокость

Г) За недостоверность фактов

25. Где жил советский писатель Исаак Бабель в 1932-1933 годах?

А) В Киеве

Б) В Одессе

В) В Самаре

+ Г) Заграницей

26. Чем в основном занимался Исаак Бабеля во время наступившей эпохи Большого террора?

+ А) Переводами

Б) Рецензиями

В) Садоводством

Г) Музыкой

27. Сколько детей было у Исаака Бабеля?

А) 1

Б) 2

+ В) 3

Г) У него не было детей

28. На литературную деятельность какого писателя творчество Исаака Бабеля оказало большое влияние?

А) А.А. Фадеев

Б) В.В. Маяковский

В) М. Горький

+ Г) В.П. Катаев

29. Что стало причиной смерти Исаака Бабеля?

А) Воспаление лёгких

Б) Рак желудка

+ В) Расстрел

Г) Ранение во время Первой Мировой войны

тест_30. Сколько лет прожил Исаак Бабель?

А) 32 года

Б) 37 лет

+ В) 45 лет

Г) 55 лет

«Конармия» — краткое содержание рассказов Исаака Бабеля

Писатель под псевдонимом Лютов выступил главным героем-повествователем. Он рассказывает о том, что пережил в казачьих войсках, а также о произошедших событиях того времени.

Краткое содержание

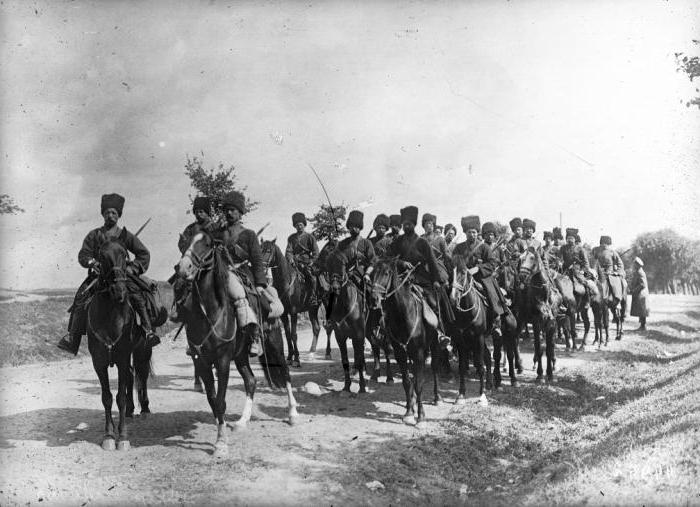

«Конармия» — сборник рассказов, которые начали публиковаться в 1925 г. У них общая тема — Гражданская война начала XX столетия. Основой для создания сборника стали записи в дневнике писателя, сделанные во время его службы в Первой конной эскадре под предводительством Буденного. Список избранных рассказов:

- «Мой первый гусь».

- «Смерть Долгушова».

- «Жизнеописание Павличенки».

- «Соль».

- «Письмо».

- «Прищепа».

- «История одной лошади».

- «Пан Аполек».

Мой первый гусь

Сборник новелл «Конармия» начинается с этого произведения. Рассказчик Лютов работает в издательстве «Красный кавалерист» и находится в рядах Первой конной дивизии под предводительством Буденного. Она ведет войну с поляками и растянута по всей Западной Украине. В рассказе описывается жизнь военных, в которой присутствуют лишь горе, смерть и кровь. Все люди живут одним днем.

Казаки издеваются и смеются над интеллигентным Лютовым, а владелица постоя отказывает ему в еде. Когда он изголодался, то обращается к ней с требованием его накормить. Затем герой отправился на двор, где взял шпагу и зарубил гуся.

Лютов велел хозяйке пожарить его. Лишь после этого случая казаки начали считать рассказчика практически своим и перестали издеваться.

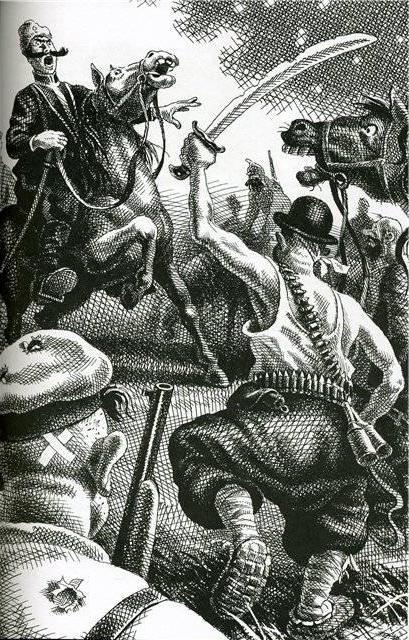

Смерть Долгушова

Будучи долгое время на войне и увидев достаточно смертей, рассказчик так и остается мягкотелым человеком. Однажды он видит после битвы лежащего около дороги телефониста Долгушова. У него смертельная рана, он умоляет добить его: «Патрон на меня надо потратить… Наскочит шляхта — насмешку сделает».

Подняв рубаху, Долгушов показывает свое ранение: разорванный живот и ползущие на колени кишки, можно даже увидеть биение сердца. Но Лютов не может решиться на убийство.

Он отходит в сторону, указав на Долгушова подъехавшему командиру Афоньке Биде. Взводный и телефонист кратко о чем-то говорят, раненый передает свой паспорт, затем казак выстреливает ему в рот. Он сердится на мягкотелого Лютова, в гневе готов застрелить и его.

Жизнеописание Павличенки

Рассказчик завидует решимости и мужеству казаков, которые не испытывают, как он, ложной сентиментальности. Лютов пытается быть своим. Он хочет узнать «правду» бойцов и их жесткость к полякам.

Красноармейский командир поведал ему, как он рассчитался со своим бывшим помещиком Никитинским, у которого до переворота выпасал свиней. Хозяин приставал к его супруге Насте. И вот Павличенко, когда уже стал красным генералом, пришел к нему в усадьбу, чтобы поквитаться за все его деяния.

Он не выстрелил в него тут же, хоть барин и просил об этом, а на глазах доведенной до отчаяния супруги Никитинского топтал его час, получая при этом удовольствие.

История о соли

Бабель в рассказе «Соль» раскрывает судьбы простых красноармейцев. Краткое содержание «Конармии» — описание послереволюционной реальности.

Рассказчик получил письмо от бойца Балмашева, тот поведал ему о случае, который произошел в поезде. На одной из остановок красноармейцы взяли к себе девушку с малышом и устроили в вагоне. Но со временем у них начали появляться сомнения.

Потому Балмашев убирает пеленки, однако вместо ребенка видит обычный мешочек с солью. На него находит гнев, он обрушивается на девушку с обвинением, а после выкидывает ее из вагона. Несмотря на падение, женщина не пострадала. Тогда красноармеец взял винтовку и пристрелил ее, считая, что так избавился от позора трудовых людей.

Письмо Василия Курдюкова

Если читать «Письмо» Бабеля в кратком содержании, то можно заметить, что Исаак Эммануилович изображает не только взрослых красноармейцев, но и детей. В «Конармию» вошел рассказ, посвященный мальчику Василию Курдюкову, пишущему письмо своей маме.

В своем сообщении он попросил мать прислать ему еды и рассказать, как живут его братья, которые сражаются на стороне красноармейцев. Один из братьев Васи, Федор, был в плену, его убил собственный отец, который воюет на стороне белогвардейцев. Под его командованием у Деникина находилась одна рота. Сына он убивал долго, по частям срезая кожу. Через определенное время белому командиру пришлось прятаться, для этого он даже перекрасил свою бороду. Но второй брат мальчика, Степан, отыскал отца и застрелил.

Рассказ о Прищепе

Еще одно произведение сборника посвящено молодому человеку с Кубани Прищепе. Ему пришлось прятаться от белогвардейцев, убивших его родных. Когда из деревни выгнали врагов, Прищепа вернулся, однако все добро уже разграбили.

Тогда юноша снаряжает телегу и отправляется по дворам искать имущество. В домах, где у него получалось отыскать вещи, которые принадлежали его родным, Прищепа оставляет повешенных хозяев и собак над колодцами, а также испачканные пометом иконы.

Когда он все собрал, то установил вещи на свои места и закрылся в хате. Он беспробудно пьет несколько дней, рубит стулья саблей и орет песни. На третий день над его жилищем загорается огонь.

Прищепа отправляется в сарай, уводит корову, которая осталась от родителей, и стреляет в нее. Затем садится на лошадь и едет в неизвестном направлении.

История одной лошади

Для красноармейца лошадь — это самое важное, она и отец, и старший брат, и друг. Однажды начальник дивизии Савицкий забрал коня у главнокомандующего первой конной дивизией Хлебникова. С тех пор последний затаил обиду и ожидал подходящего случая, чтобы отомстить.

Когда Савицкий теряет свой ранг, он пишет прошение, чтобы ему отдали назад его коня. Получив согласие, Хлебников едет к Савицкому, но тот отказывается возвращать лошадь. Тогда он отправляется к новому начальнику штаба, однако там его прогоняют.

Хлебников пишет заявление о том, что его обидела Коммунистическая партия, ведь не может вернуть ему добро. Затем главный герой демобилизуется, поскольку имеет шесть ранений и является инвалидом.

Пан Аполек

Бабель в некоторых произведениях затрагивает церковную тематику. В «Конармии» рассказывается о богомазе Аполеке, которому поручили роспись новгородского костела. Живописец предъявляет диплом и ряд своих картин, после чего ксендз принимает сразу же его кандидатуру. Но когда Аполек сдал свою работу, наниматели были в ярости.

Художник на своих картинах возвел обычных людей в лик святых. В изображении св. Павла можно было увидеть лицо хромоного Янека, а Пресвятая Богородица сильно напоминала Эльку, женщину из еврейской семьи, мать большого количества подзаборных детей. Аполека выгнали, а вместо него взяли другого художника. Но тот не решился закрашивать творение чужих рук.

Лютов знакомится с опальным живописцем в имении сбежавшего ксендза. Во время первой встречи художник Аполек предлагает нарисовать его портрет в образе святого Франциска за 60 рублей. Кроме того, он пересказывает ему историю о том, как Христос женится на безродной женщине Деборе, которая затем родит ему сына.

Образы персонажей

Кирилл Лютов — основной персонаж всех рассказов. Он играет роль как повествователя, так и невольного участника описанных событий. Кроме того, это двойник Исаака Эммануиловича в «Конармии». Лютов — псевдоним писателя в те времена, когда он служил военным журналистом. Подробное описание образов:

- Лютов — еврей, от которого ушла жена. Окончил университет в Питере. Его интеллигентная натура мешает ему стать своим среди казаков. Для красноармейцев он был чужим и вызывал у них лишь снисходительность. Это интеллигент, пытающийся смириться с реалиями революционного времени.

- Гедали — владелец антикварного магазина в Житомире, слепой еврей с философским умом. Он за революцию, но ему не нравится, что она сопровождается кровью и насилием. Для него без разницы — революция и контрреволюция, поскольку они несут лишь смерть.

- Пан Аполек — старый монах и живописец. Это безбожник, кощунственно расписавший новгородский костел. Он создал много неправдивых сюжетов из Библии, в которых святые наделены человеческими пороками.

«Конармия» является беспощадным и очень откровенным сборником. Книга знакомит читателя с суровой действительностью военного времени. В ее главах переплетаются героизм и жестокость, смешное и трагичное, правдоискательство и духовное неведение.

Исаак Бабель, «Конармия»: краткое содержание, анализ, герои

Анализ цикла рассказов Бабеля «Конармия»

1. История создания произведения.

И.Э. Бабель, являясь участником Гражданской войны, отправился корреспондентом газеты в Первую Конную армию в 1920 году. Тогда он взял себе псевдоним – Кирилл Васильевич Лютов. Именно это имя станет в центре повествования сборника «Конармия». Сам цикл был написан И.Э. Бабелем на основе его дневниковых записей. В 20-е гг. автор пишет рассказы, которые войдут в цикл, а в 1926 году «Конармия» уже начала публиковаться.

Произведение сразу оценилось неоднозначно: литературные критики восторженно отзывались о сборнике, особую роль сыграла оценка М. Горького; однако власть негативно отнеслась к «Конармии», вследствие чего в 1939 году И.Э. Бабель был арестован, а в 1940 году – расстрелян.

2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров).

«Конармия» — сборник рассказов. Писатель в жанровом отношении выбирает новеллы, так как с их помощью он хотел показать отдельные эпизоды жизни человека.

3. Название произведения и его смысл.

Все рассказы сборника объединены общей темой и общим местом действия – Первой Конной армии, получившей сокращенный вариант «Конармия».

4. От чьего лица ведётся повествование? Почему?

Повествование ведется от лица Лютова, который становится солдатом, не принимающим ценностей военных действий.

В цикле присутствует и голос самого автора, взгляды которого перекликаются с мировоззрением главного героя. Автор будто вместе с героем переживает все события рассказов. Так образ центрального персонажа, который является и повествователем, тесно связан с авторским образом. Все это позволяет дать отношение к действиям с разных сторон.

5. Тема и идея произведения. Проблематика.

Все рассказы цикла «Конармия» объединены общей темой – Гражданской войной. И.Э. Бабель показал интеллигенцию, которой пришлось войти в общественное состояние революции и Гражданской войны. Для данного класса, обладающего мягкостью и неспособностью к войне, не было места в новом обществе. Так писатель поднимает проблему человека и революции. Автор рисует жизнь на войне, где трагичное совмещается с комичным, героическое с жестоким.

6. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые эпизоды.

«Конармия» — цикл рассказов, которые показывают жизнь и быт Конной армии. Место действия, время повествования, единые персонажи становятся основой для обобщения рассказов в один цикл. Как таковой в рассказах И.Э. Бабеля нет фабулы. Сюжетного действия в цикле почти нет. В основном он переплетен со зрительной и слуховой ассоциацией. Связано это с тем, что писатель хотел показать взгляд на мир глазами конкретного человека.

7. Система образов произведения.

И.Э. Бабель демонстрирует, что все поступки персонажей «Конармии» аргументирует сама эпоха.

Центральным персонажем сборника является Лютов, от лица которого и ведется описание всех событий. Национальность и социальное положение мешают герою войти в новое время, породниться с другими бойцами. Образ Лютова позволяет увидеть революционную действительность глазами еврея-интеллигента.

8. Композиция произведения.

Сборник «Конармия» состоит из 38 рассказов, которые объединены образом повествователя. Композиционно цикл представляет собой единство лирического и эпического повествования, сочетания реалистического и романтического.

Последовательность всех новелл, определенная самим И. Э. Бабелем, при переизданиях не меняла свою структуру, что важно для передачи основной идеи внезапности.

9. Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения.

Весь сборник И.Э. Бабеля отличается натуралистичностью повествования. Писателю было важно показать достоверность фактов того времени. Поэтому цикл во многом можно отнести к автобиографичным. В связи с этим автор не боится продемонстрировать жестокие картины революционного времени. Само время показано И.Э. Бабелем хаотичным, схожим с неконтролируемой стихией. Автор не случайно используется отрывочность повествования, которое характеризуется бессвязным соотношением отдельных новелл. Эту же мысль помогает передать непредсказуемость сюжета цикла, который построен в соответствии с «мозаичным» принципов повествования.

Особенностью сборника «Конармия» является сочетание литературного языка с внелитературным, состоящим из живой речи казаков, с которыми не может найти общий язык главный герой. Здесь вновь прослеживается контраст.

10. Отзыв о произведении.

Исаак Эммануилович Бабель в сборнике рассказов «Конармия» смог передать свое отношение к Гражданской войне глазами главного героя, который носил имя псевдонима писателя. Автобиографичность, правдивость и достоверность повествования позволяют читателю увидеть исторические события русского народа. Небольшие объемы отдельных рассказов смогли продемонстрировать разные моменты того времени.

«Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча»

Много внимания уделяет своему главному герою Бабель («Конармия»). Краткое содержание вновь рассказывает о душевных тревогах Лютова, который втайне завидует решительности и твердости казаков. Главное его желание – стать среди них своим. Поэтому он стремится их понять, внимательно выслушивает рассказ генерала о том, как тот расправился с барином Никитским, которому до революции служил. Хозяин часто приставал к жене Матвея, поэтому, как только он стал красноармейцем, решил отомстить за обиду. Но Матвей не застрелил Никитского, а на глазах жены затоптал. Сам генерал говорит, что стрельба – это милосердие и помилование, а не наказание.

«Пан Аполек»

Затрагивают и церковную тему произведения Бабеля. «Конармия» повествует о богомазе Аполеке, которому была поручена роспись новгородского костела в новой церкви. Художник предъявил диплом и несколько своих работ, поэтому ксендз принял его кандидатуру без вопросов. Однако, когда работа была сдана, работодатели сильно вознегодовали. Дело в том, что художник произвел простых людей в святые. Так, в образе апостола Павла угадывалось лицо хромого Янека, а Мария Магдалина была очень похожа на Эльку, еврейскую девушку, мать немалого числа подзаборных ребятишек. Аполека прогнали, а на его место наняли другого богомаза. Однако тот не решился закрасить творение чужих рук.

Лютов — двойник Бабеля из «Конармии», познакомился с опальным художником в доме сбежавшего ксендза. При первой же встрече пан Аполек приложил сделать его портрет в образе блаженного Франциска всего за 50 марок. Кроме того, художник поведал кощунственную историю о том, как Иисус женился на безродной девушке Деборе, которая родила от него сына.

Конармия характеристика образа Лютова

Лютов — главный герой-рассказчик цикла, фигурирующий в большинстве рассказов. «Кирилл Лютов» — псевдоним Бабеля в качестве военного корреспондента 6-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии; естественно, что в образе героя явственно автобиографическое начало. Л. — еврей-одессит, брошенный женой; кандидат прав Петербургского университета: интеллигент, пытающийся примирить принципы общечеловеческого гуманизма с реальностью революционной эпохи — жестокостью, насилием, разгулом примитивных инстинктов. Его «страшная» фамилия плохо сочетается с чувствительностью и душевной тонкостью. Получив назначение в штаб 6-й дивизии, Л. является к начдиву Савицкому («Мой первый гусь»), производя на того отрицательное впечатление своей интеллигентностью. Квартирьер, провожающий Л. к месту ночлега, говорит, что единственный способ стать «своим» среди красноармейцев — быть столь же брутальным, как и они. Встретив весьма нелюбезный прием со стороны бойцов, проголодавшийся Л. толкает кулаком в грудь старуху-хозяйку, отказавшуюся его накормить, затем убивает хозяйского гуся, раздавив ему голову сапогом, и приказывает старухе изжарить его. Наблюдавшие сцену конармейцы приглашают Л. к котлу; он читает им «Правду» с речью Ленина, затем они идут спать на сеновал: «Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло». Приехав в занятый Новоград-Волынский («Переход через Збруч»), Л. занимает квартиру в еврейском семействе и ложится спать рядом с заснувшим хозяином. Герой видит страшный сон — беременная хозяйка будит Л., и оказывается, что тот спал рядом с ее мертвым отцом, убитым поляками. В рассказе «Костел в Новограде» Л. отправляется с докладом к военкому, живущему в доме ксендза, пьет ром с помощником ксендза Ромуальдом, затем отправляется разыскивать военкома и находит его в подземелье костела: вместе с другими конармейцами они обнаруживают в алтаре деньги и драгоценности. Иконы в Новограде-Волынском («Пан Аполек») явно напоминают Л. знакомых горожан; он беседует с художником Аполеком. В рассказе «Письмо» Л. записывает под диктовку Курдюкова его письмо к матери. В рассказе «Солнце Италии» читает отрывок письма, написанного его соседом по квартире Сидоровым к женщине по имени Виктория. В Житомире («Гедали»), под воздействием воспоминаний детства, Л. в субботу ищет «первой звезды», а затем беседует с лавочником-философом Гедали, убеждая его (и себя), что зло допустимо в качестве средства к добру, что революция невозможна без насилия, а Интернационал «кушают с порохом и приправляют лучшей кровью». В рассказе «Рабби» и «Сын Рабби» Л. встречается с Ильей Брацлавским — сыном житомирского раввина. В рассказе «Учение о тачанке» Л. получает под командование повозочного Грищука и становится обладателем тачанки, перестав быть «парием среди казаков». Во время сражения под Бродами Л. не может найти в себе силы застрелить смертельно раненного телефониста Долгу-шова по его просьбе («Смерть Долгушова»); это делает Афонька Бида, после чего пытается застрелить самого Л.: сталкиваются два представления о гуманности; утешая Л., повозочный Гри-щук угощает его яблоком. После перехода из Хотина в Берестечко («Берестечко») Л., бродя по городу, попадает в замок графов Рациборских; глядя оттуда на площадь, видит митинг, на котором военкомдив Виноградов говорит о Втором конгрессе Коминтерна; затем Л. находит обрывок французского письма, датированного 1820 г., в котором идет речь о том, что умер Наполеон. В рассказе «Вечер» Л. говорит о сотрудниках по газете «Красный кавалерист» — Галине, Слинкине и Сычеве («три холостые сердца со страстями рязанских Иисусов»). Герой — «в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами» — жалуется Галину на болезнь и усталость, после чего тот называет Л. слюнтяем. В рассказе «У Святого Валента» Л., видя оскверненный конармейцами костел» пишет рапорт «об оскорблении религиозного чувства местного населения». В рассказе «Эскадронный Трунов» Л. жестоко бранится с Труновым, убившим двух пленных поляков. В бою под Хотином («Иваны») убивают коня Л., и он на санитарной повозке подбирает раненых, после чего встречает двух Иванов — конармейца Акинфиева и дьякона Аггеева, который ожидает скорой смерти; он просит Л. написать его жене в Касимов: «пущай моя супруга плачет обо мне». Во время ночевки в Замостье («Замостье») Л. видит во сне женщину по имени Марго, «одетую для бала», которая вначале ласкает его, а затем читает по нем поминальную молитву и кладет пятаки ему на глаза. Наутро штаб дивизии перемещается в Си-танец; Л. останавливается в хате вместе с квартирьером Волковым — однако противник наступает, и вскоре им приходится бежать на одной лошади; Л. соглашается со словами Волкова: «Мы проиграли кампанию». В рассказе «После боя» Л. в стычке с Акинфиевым признает, что ходит в атаку с незаряженным наганом; после этой стычки он «вымаливает у судьбы простейшее из умений т— умение убить человека». В рассказе «Песня» Л., угрожая оружием, требует у «злой хозяйки» щей, однако ему мешает своей песней Сашка Христос: «Сашка смирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом». В рассказе «Аргамак» Л. решает перейти в строй — в 6-ю дивизию; его определяют в 4-й эскадрон 23-го кавполка и дают лошадь, отобранную по приказу командира эскадрона Баулина у казака Ти-хомолова в наказание за то, что тот убил двух пленных офицеров. Неумение Л. обращаться с конем приводит к тому, что спина аргамака превращается в сплошную рану. Л. жалко коня; кроме того, он переживает, что стал соучастником несправедливости, допущенной в отношении хозяина аргамака. Встретившись с Тихомоловым, герой предлагает ему «помириться», но тот, увидев, в каком состоянии находится конь, отказывается. Эскадронный Баулин за то, что Л. «норовит жить без врагов», прогоняет его, и герой переходит в 6-й эскадрон. В Будятичах («Поцелуй») Л. останавливается на квартире школьного учителя. Ординарец Мишка Суровцев советует дочке учителя, Елизавете Алексеевне Томилиной, лечь спать «поближе» к нему и Л., после чего в дом начинают собираться многочисленные старики и старухи, чтобы защитить женщину от грозящего насилия. Л. успокаивает Томилину; через два дня они становятся друзьями, затем любовниками. Полк по тревоге уходит из Будятичей; однако через несколько недель, оказавшись на ночевке в девяти километрах, Л. и Суровцев вновь едут туда. Л. проводит ночь с Томилиной, но перед рассветом ординарец торопит его уехать, хотя герой не понимает причин спёшки. По дороге Суровцев сообщает Л., что парализованный отец Томилиной ночью умер. Последние слова рассказа (и всей книги): «В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу Царства Польского».

Сашка Христос. И. Э. Бабель

Сашка — это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с четырнадцати лет, с той поры, когда заболел дурной болезнью. Это все так было:

Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная, из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него прибывало. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным: зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал при отчиме неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели чай пить. На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий. Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась побирушка. Она стукнула в раму и сказала:

— Здравствуйте, иногородние крестьяне. Обратите внимание на мое положение.

— Какое там положение? — сказал Тараканыч. — Заходи, калечка.

Побирушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за косынку, кинул косынку долой и почесал в волосах. У побирушки волосы были серые, седые, в клочьях и в пыли.

— Фу ты, какой мужик занозистый и стройный, — сказала она, — чистый цирк с тобой. Пожалуйста, не побрезгуйте мной, старушкой, — прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку.

Тараканыч лег с ней. Побирушка закидывала голову набок и смеялась.

— Дождик на старуху, — смеялась она, — двести пудов с десятины дам.

И сказавши это, она увидела Сашку, который пил чай у стола и не поднимал глаз на божий мир.

— Твой хлопец? — спросила она Тараканыча.

— Вроде моего, — ответил Тараканыч, — женин.

— Вот, деточка, глазенапы выкатил, — сказала баба. — Ну, иди сюда.

Сашка подошел к ней — и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал побирушке костей с обеда и серебряный пятачок, очень блесткий.

— Начисть его, молитвенница, песком, — сказал Тараканыч, — он еще более вида получит. В темную ночь ссудишь его господу богу, пятачок заместо луны светить будет.

Калечка обвязалась косынкой, забрала кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно. Они много страдали от дурной болезни, перемогались всю зиму и лечились травами. А весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.

Станица отстояла от железной дороги на девять верст. Тараканыч и Сашка шли полями. Земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекали с курганов, жеребята играли в голубых просторах горизонта.

Тараканыч и Сашка шли тропками, чуть заметными.

— Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи, — сказал Сашка.

— Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.

— Я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня, ради бога, Тараканыч, — повторил Сашка, — все святители из пастухов вышли.

— Сашка-святитель, — захохотал отчим, — у богородицы сифилис захватил.

Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу, выгон и увидели крест на станичной церкви.

Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До Тараканычевой избы было с полверсты ходу.

— Давай бог, чтобы благополучно, — сказал он и перекрестился.

Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной:

— Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать.

Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканычу на грудь и забилась.

— Вот какая ты дурная и незаманчивая, — сказал Тараканыч и отстранил ее ласково. — Кажи детей.

— Ушли дети со двора, — сказала баба, вся белая, снова побежала по двору и упала на землю. — Ах, Алешенька, — закричала она дико, — ушли наши детки ногами вперед.

Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи рассказали, что мальчика и девочку бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь.

— Отделалась ты, Мотя, вчистую, — сказал Тараканыч, — терзать тебя надо.

Он сел к столу и затосковал, — и тосковал до самого сна, ел мясо и пил водку и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола и просыпался и снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были раскрыты, он не спал и видел, как бы во сне, хату, звезду в окне и край стола и хомуты под материной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовался своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученных в толстую нитку, к ним приделана колыска, колыска из розового дерева, с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба, и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвевает. Воздух, громкий, как музыка, идет с полей, радуга цветет на незрелых хлебах.

Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать.

— Тараканыч, — сказал он громко, — до тебя дело есть.

— Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч. — Спи, стервяга.

— Я крест приму, что дело есть, — ответил Сашка, — выдь во двор.

И во дворе, под немеркнущей звездой, Сашка сказал отчиму:

— Не обижай мать, Тараканыч, ты порченый.

— А ты мой характер знаешь? — спросил Тараканыч.

— Я твой характер знаю, но только ты видал мать, при каком она теле? У нее и ноги чистые и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч. Мы порченые.

— Мил человек, — ответил отчим, — уйди от крови и от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись.

— Мне двугривенный без пользы, — пробормотал Сашка, — отпусти меня к обществу в пастухи.

— С этим я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня в пастухи, — пробормотал Сашка, — а то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле.

Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор.

— Святитель, — сказал он шепотом, — вот и вся недолга. я порубаю тебя, Сашка.

— Ты не станешь меня рубить за бабу, — сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчиму, — ты меня жалеешь, отпусти меня в пастухи.

— Шут с тобой, — сказал Тараканыч и кинул топор, — иди в пастухи.

И он вернулся в хату и переспал со своей женой.

В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он прославился на весь округ простодушием, получил от станичников прозвище «Сашка Христос» и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоше, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опоминаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили идти в станицу Платовскую, где собирался отряд против белых. Выслужившийся вахмистр — Семен Михайлович Буденный — заправлял делами в этом отряде, и при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в Первой Конной армии. Он ходил выручать героический Царицын, соединился с Десятой армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Касторной и у Генеральского моста на Донце. В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что был поранен и считался инвалидом.

Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой Христом и переложил свой сундучок на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зорю и сопутствовали закатам. И когда своевольное хотение боя соединяло нас — мы садились по вечерам у блещущей завалинки или кипятили в лесах чай в закопченном котелке, или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.

«Образ Лютова в творчестве Бабеля»

До сих пор по-настоящему не понят Лютов — фигура чрезвычайно важная в художественной системе Бабеля. Критика 20-х годов, да и позже, останавливалась в недоумении перед Лютовым: кто он? Действительно, много новелл было написано от его лица. Он носил фамилию, под которой жил, действовал, писал и печатался сам Бабель в газете «Красный кавалерист». Этого человека, Кирилла Васильевича Лютова, хорошо помнили бойцы Первой Конной, с которыми писатель и после похода сохранял самые дружеские отношения. Может быть, он двойник автора, его ЭГО?

Многие склонны были так и думать. Обвиняя Лютова в индивидуализме и приверженности к «этическим нормам общечеловеческого гуманизма», презрительно говоря о его «надклассовом» мироощущении и желании сохранить «интеллигентную добропорядочность», они, в сущности, отождествляли автора с его героем. Это работало на искажение облика Бабеля. Конечно, многие чувства и интересы Лютова были дороги автору «Конармии». Его одиночество, его отчужденность, его содрогающееся при виде жестокости сердце, его стремление слиться с массой, которая грубее, чем он, но и победительнее, его любопытство, его внешний: вид—все это биографически напоминает Бабеля 1920 года. Дуэт их голосов—автора и Лютова— организован так, что читатель всегда чувствует призвук непосредственного голоса реального автора. Исповедальная интонация в высказывании от первого лица усиливает иллюзию интимности, а интимность способствует отождествлению рассказчика с автором. И уже непонятно, кто же — Лютов или Бабель — говорит о себе: «Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека».

Лютов в «Конармии» потому, вероятно, и носит эту фамилию, что во многом его мировосприятие тождественно мировосприятию Бабеля. Но Бабелю — автору дневников 1920 года. Бабель сочувствует Лютову, как может сочувствовать человек себе прежнему. Однако к себе прежнему автор «Конармии» уже относится отчужденно-иронически. Это и создает дистанцию между Лютовым и автором, противостоит идее их отождествления. Дистанция существует не только между Лютовым и автором, но и между Лютовым и конармейцами. Писатель мастерски использовал эту дистанцию. В силу его позиции извне Лютов видит конармейцев иначе, чем они видят себя. Но и они видят его иным, чем он себя.

Их собственная версия о себе корректируется его восприятием их поступков — и наоборот Благодаря освещению в разных зеркалах—зеркале самовыражения, самопознания, в зеркале другого сознания,— характеры конармейцев и Лютова приобретают объем больший, чем если бы каждый из них находился только наедине со своим «я». И одновременно высвечиваются те их стороны, которые были бы скрыты при одном-единственном источнике света. Становится ясным, что поведение конармейцев имеет разные импульсы. Они лежат в сфере бытовой, физиологической, социально-исторической, в опыте многовековой истории и в ситуации сегодняшнего дня. Собственно, на анализе отношений Лютов — конармейцы и Лютов — Бабель кончается обычно вопрос об отношениях между героями «Конармии» и автором.

Но в «Конармии», заметил критик Н. Степанов, есть еще одно «действующее лицо»: повествование все время «прерывается лирическими отступлениями, «пейзажами», данными в другом стилистическом плане, или иронией «автора без кавычек», как бы постоянно стоящего за повествованием». Так, в новелле «Кладбище в Козине» мы ясно слышим скорбный авторский реквием: «О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас, хотя бы однажды?»

С этим «автором без кавычек», который, конечно, не равен реальному, биографическому автору, но наиболее близок ему по духу, связан символический смысл многих новелл. В противовес смерти и разрушению Бабель объявлял самой высокой ценностью жизнь. Он не только не иронизировал над мечтой Гедали об «Интернационале добрых людей», но сам тосковал по нему. Потому-то и говорил «автор без кавычек»: «Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды», потому-то подчеркивал он ее неверный свет: «Она мигает и гаснет — робкая звезда»; потому-то и описывал лавку старьевщика, как «коробочку любознательного и важного мальчика, из которого выйдет…» — кто? Не герой и не мученик, а «профессор ботаники». И когда Гедали говорил: «…я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории»,— ответ не случайно пахнул дымом и горечью: «Его кушают с порохом…— говорил рассказчик об Интернационале,— и приправляют лучшей кровью…»

Подобно многим другим Бабель воспринимал революцию как «пересечение миллионной первобытности» и «могучего, мощного потока жизни». Но трагическим фоном через всю «Конармию» проходит невозможность слиться, отождествиться с новой силой. Потрму-то горькая фраза рассказчика «Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца» и воспринималась читателями как стон, вырвавшийся из души самого писателя.

Склонный к метафоричности мышления, уверенный в том, что стиль держится «сцеплением отдельных частиц», Бабель написал в одном из рассказов: «И мы услышали великое безмолвие рубки». Он сознательно пренебрег привычными представлениями, где «рубка» не могла быть «великой», пренебрег и реальностью, где «рубка» не могла быть «безмолвной». Родившийся художественный образ был его метафорой революции. Бабель любил повторять изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердце». Эта завороженность силой, оказавшаяся потом, в 30-е годы, губительной для его сознания и судьбы, в годы, когда шла работа над «Конармией», выступала как всеохватывающий интерес к раскрепощенным, вольным, первозданным силам жизни.

Новое в блогах

Сообщество «Клуб интеллектуалов»

Конармия. Вдова.

Советская классика. Рассказ И.Бабеля

На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке:

— Работал я, товарищок, в Тюмреке в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщины утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат… Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени… Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем… Гляжу — суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой…

«Извиняюсь, — говорит, — какая у вас, между прочим, национальность?»

«По какой причине, — спрашиваю, — вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?»

«Какой вы, — говорит, — есть атлет… Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию…»

…Ну, однако, еще не рубаю.

«Зачем вы, — не знаю вашего имени-отчества, — такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря, лечь до последнего издыхания?» До последнего лечь… — повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.

— Лев, — шепчет ему вдруг Шевелев синими губами, — иди сюда. Золото, какое есть — Сашке, — говорит раненый, — кольца, сбрую, все ей. Жили, как умели… вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство — матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме: «Кланялся командир, и не плачь. Хата — тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к Буденному: я — Шевелева матка…» Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души…

— Понял про коня, — бормочет Левка и замахивает руками. — Саш, — кричит он женщине, — слыхала, чего говорит. При ем сознавайся — отдашь старухе ейное аль не отдашь.

— Мать вашу в пять, — отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.

— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло. — При ем говори…

И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.

— Винтовками бьет, гад, — сказал Левка.

— Вот холуйское знатье, — ответил Шевелев. — Пулеметами вскрывает нас на правом фланге…

И, закрыв глаза, торжественно, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.

— Саш, — сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками, — Саш, как перед богом, все одно в грехах как в репьях… Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью… Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло…

Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.

— Греетесь, — пробормотал Шевелев, — а он, гляди, четырнадцатую дивизию погнал…

Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.

Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.

— К завтрему уйдешь, — сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом. — К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть…

И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буек горел, и Левка полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.

Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитарок торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки заведены к небу, черные ямы ртов перекошены.

Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы.

— Павлик, — сказала она. — Иисус Христос мой, — легла на мертвеца боком, прикрыв его своим непомерным телом.

— Убивается, — сказал тогда Левка, — ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Несладко…

И он проехал дальше в Буек, где расположился штаб шестой кавдивизии.

Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинковскими казаками. Предатели сражались под командой есаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном, зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, казацкая песня сочилась из задних рядов.

Эскадрон прошел по главной улице и повернул к реке. Тогда Левка, босой, без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.

Ни начдив, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.

— Сподники… — донес к нам ветер обрывки слов, — мать на Тереке… — услышали мы Левкины бессвязные крики. Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга.

Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами:

— Распатронил ее вчистую… Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость… А забудешь — мы еще разок напомним. Второй раз забудешь — второй раз напомним.

Исаак Бабель, «Конармия»: краткое содержание, анализ, герои

Прославился своими работами советский писатель и драматург Исаак Бабель. «Конармия» (краткое содержание рассмотрим ниже) – известнейшее его произведение. В первую очередь это связано с тем, что оно изначально противоречило революционной пропаганде того времени. С. Буденный и К. Ворошилов приняли книгу в штыки. Единственная причина, по которой произведение было опубликовано, — заступничество Максима Горького.

Бабель, «Конармия»: краткое содержание

«Конармия» — это сборник рассказов, которые начали издаваться в 1926 году. Объединяет произведение общая тематика – гражданская война начала 20 века. Основой для написания послужили дневниковые записи автора во время службы в 1-й Конной армии, которой командовал С. Буденный.

«Мой первый гусь»

Сборник «Конармия» открывается именно этим рассказом. Главный лирический герой и рассказчик Лютов, работающий в газете «Красный кавалерист», попадает в ряды 1-й Конной армии под командованием Буденного. 1-я Конная воюет с поляками, поэтому проходит по Галиции и Западной Украине. Далее идет изображение военной жизни, где только кровь, смерть и слезы. Здесь живут одним днем.

Казаки насмехаются и издеваются над интеллигентишкой Лютовым. А хозяйка отказывается его кормить. Когда он изголодался до невозможности, то пришел к ней и потребовал себя накормить. А потом вышел во двор, взял саблю и зарубил гуся. После чего приказал хозяйке его приготовить. Только после этого казаки стали считать Лютова почти своим и прекратили насмешки.

«Смерть Долгушова»

Сборник рассказов Исаака Бабеля продолжает история телефониста Долгушова. Как-то Лютов натыкается на смертельно раненного сослуживца, который просит из жалости добить его. Однако главный герой не способен убить даже для облегчения участи. Поэтому он просит Афоньку подойти к умирающему. Долгушов и новый помощник о чем-то разговаривают, а потом Афонька стреляет ему в голову. Красноармеец, только что убивший товарища, в гневе кидается на Лютова и обвиняет его в ненужной жалости, от которой только вред.

«Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча»

Много внимания уделяет своему главному герою Бабель («Конармия»). Краткое содержание вновь рассказывает о душевных тревогах Лютова, который втайне завидует решительности и твердости казаков. Главное его желание – стать среди них своим. Поэтому он стремится их понять, внимательно выслушивает рассказ генерала о том, как тот расправился с барином Никитским, которому до революции служил. Хозяин часто приставал к жене Матвея, поэтому, как только он стал красноармейцем, решил отомстить за обиду. Но Матвей не застрелил Никитского, а на глазах жены затоптал. Сам генерал говорит, что стрельба – это милосердие и помилование, а не наказание.

Раскрывает судьбы обычных красноармейцев в своем произведении Бабель. «Конармия» (краткое содержание это подтверждает) – своеобразная иллюстрация послереволюционной действительности. Так, Лютов получает письмо от конармейца Балмашева, который рассказывает о случае в поезде. На одной из станций бойцы подобрали женщину с ребенком и пустили к себе в вагон. Однако постепенно у них стали закрадываться сомнения. Поэтому Балмашев срывает пеленки, но вместо ребенка обнаруживает мешок с солью. Красноармеец приходит в ярость, обрушивается на женщину с обвинительной речью, а потом выбрасывает ее из поезда. Несмотря на падение, женщина осталась цела. Тогда Балмашев схватил оружие и застрелил ее, считая, что таким образом смыл позор с трудового народа.

«Письмо»

Не только взрослых бойцов, но и детей изображает Исаак Бабель. «Конармия» — сборник, в котором есть произведение, посвященное мальчику Василию Курдюкову, который пишет письмо матери. В послании он просит прислать какой-нибудь еды и рассказать, как поживают братья, сражающиеся за красных. Тут же выясняется, что Федор, одни из братьев, попал в плен и его убил собственный отец, воюющий на стороне белых. Он командовал у Деникина ротой, а своего сына убивал долго, по куску отрезая кожу. Спустя какое-то время сам белогвардеец был вынужден скрываться, перекрасив для этого бороду. Однако другой его сын Степан разыскал отца и прикончил.

«Прищепа»

Следующий рассказ посвятил молодому кубанцу Прищепе Исаак Бабель («Конармия» об этом повествует). Герою пришлось спасаться от белых, которые убили его родителей. Когда из станицы прогнали врагов, Прищепа возвратился, но все имущество успели разграбить соседи. Тогда он берет телегу и идет по дворам искать свое добро. В тех хатах, в которых удавалось ему найти вещи, принадлежащие родителям, Прищепа оставляет повешенных собак и старух над колодцами и загаженные пометом иконы.

Когда все было собрано, он расставляет вещи по прежнем местам и запирается в доме. Здесь он беспробудно пьет двое суток, рубит столы шашкой и поет песни. А на третью ночь над его домом занимается пламя. Прищепа идет в сарай, выводит корову, оставшуюся от родителей, и убивает. После этого он садится на коня и уезжает куда глаза глядят.

«История одной лошади»

Это произведение продолжает рассказы Бабеля «Конармия». Для конармейца конь – это самое главное, он и друг, и товарищ, и брат, и отец. Однажды начдив Савицкий забрал белого коня у командующего первым эскадроном Хлебникова. С тех пор Хлебников затаил обиду и ждал удобного случая для мести. И как только Савицкий потерял свою должность, он написал прошение о том, чтобы ему вернули жеребца. Получив положительный ответ, Хлебников отправился к Савицкому, который отказался отдать коня. Тогда командир идет к новому начштаба, но тот прогоняет его прочь. Тогда Хлебников садится и пишет заявление о том, что он обижен на Коммунистическую партию, которая не в состоянии вернуть ему имущество. После этого он демобилизуется, так как имеет 6 ранений и считается инвалидом.

«Пан Аполек»

Затрагивают и церковную тему произведения Бабеля. «Конармия» повествует о богомазе Аполеке, которому была поручена роспись новгородского костела в новой церкви. Художник предъявил диплом и несколько своих работ, поэтому ксендз принял его кандидатуру без вопросов. Однако, когда работа была сдана, работодатели сильно вознегодовали. Дело в том, что художник произвел простых людей в святые. Так, в образе апостола Павла угадывалось лицо хромого Янека, а Мария Магдалина была очень похожа на Эльку, еврейскую девушку, мать немалого числа подзаборных ребятишек. Аполека прогнали, а на его место наняли другого богомаза. Однако тот не решился закрасить творение чужих рук.

Лютов — двойник Бабеля из «Конармии», познакомился с опальным художником в доме сбежавшего ксендза. При первой же встрече пан Аполек приложил сделать его портрет в образе блаженного Франциска всего за 50 марок. Кроме того, художник поведал кощунственную историю о том, как Иисус женился на безродной девушке Деборе, которая родила от него сына.

«Гедали»

Лютов сталкивается с группой старых евреев, которые у пожелтевших стен синагоги чем-то торгуют. Герой с печалью начинает вспоминать еврейский быт, который ныне разрушила война. Припоминает он и детство, своего деда, который поглаживал многочисленные тома мудреца евреев Ибн-Эзры. Лютов идет на базар и видит закрытые на замки лотки, что ассоциируется у него со смертью.

Затем герою попадается на глаза лавка древнего еврея Гедали. Здесь можно найти все что угодно: начиная от золоченых туфлей и заканчивая сломанными кастрюлями. Сам хозяин потирает белые руки, расхаживает вдоль прилавков и жалуется на ужасы революции: везде страдают, убивают и грабят. Гедали хотел бы другой революции, которую он называет «интернационалом добрых людей». Однако Лютов не согласен с ним, он утверждает, что интернационал неразрывен с реками крови и пороховыми выстрелами.

Затем герой спрашивает, где можно найти еврейскую еду. Гедали сообщает, что раньше это можно было сделать по соседству, однако теперь там только плачут, а не кушают.

«Рабби»

Лютов остановился в одном из домов на ночлег. Вечером вся семья садится за стол, во главе которого находится рабби Моталэ Брацлавский. Здесь же сидит и его сын Илья, лицом похожий на Спинозу. Он воюет на стороне Красной Армии. В этом доме царит уныние и чувствуется близкая смерть, хотя сам рабби и призывает всех радоваться тому, что они еще живы.

С невероятным облегчением Лютов покидает этот дом. Он идет на вокзал, где уже стоит поезд Первой Конной, а в нем ждет недописанная газета «Красный кавалерист».

Анализ

Создал нерасторжимое художественное единство всех рассказов Бабель («Конармия»). Анализ произведений подчеркивает эту особенность, так как выявляется определенная сюжетообразующая связь. Более того, сам автор запрещал менять местами рассказы при переиздании сборника, что также подчеркивает значимость их расположения.

Объединил цикл и одной композицией Бабель. «Конармия» (анализ позволяет в этом убедиться) – неразрывное эпически-лирическое повествование о временах Гражданской войны. В нем объединены и натуралистические описания военной действительности, и романтическая патетика. В рассказах нет авторской позиции, что позволяет читателю сделать собственные выводы. А образы героя-рассказчика и автора так сложно переплетены, что создают впечатление присутствия нескольких точек зрения.

«Конармия»: герои

Кирилл Васильевич Лютов – центральный персонаж всего сборника. Он выступает как рассказчик и как невольный участник некоторых описанных событий. Более того, он двойник Бабеля из «Конармии». Кирилл Лютов — таким был литературный псевдоним самого автора, когда он работал военным корреспондентом.

Лютов – еврей, которого бросила жена, он окончил петербургский университет, его интеллигентность мешает породниться с казаками. Для бойцов он чужой и вызывает только снисходительность с их стороны. По сути он интеллигент, который пытается примирить гуманистические принципы с реалиями революционной эпохи.

Пан Аполек – художник-иконописец и старый монах. Он безбожник и грешник, который кощунственно обошелся с росписью костела в Новгороде. Кроме того, он носитель огромного запаса перевранных библейских сюжетов, где святые изображаются подверженными человеческим порокам.

Гедали – хозяин лавки древностей в Житомире, слепой еврей с философским складом характера. Он вроде и готов принять революцию, но ему не нравится, что она сопровождается насилием и кровью. Поэтому для него нет разницы между контрреволюцией и революцией – обе несут только смерть.

«Конармия» — очень откровенная и беспощадная книга. Читатель попадает в обычную суровую военную действительность, в которой сплетены духовная слепота и правдоискательство, трагичное и смешное, жестокость и героизм.

Сайт преподавателя литературы — Миллер Евгении Андреевны

Человек на войне. Эта тема, к сожалению, не так уж редко встречается в литературе. И подойти к ней можно по-разному: можно беспристрастно описывать исторические события, можно ужасаться и отрицать войну, а можно посмотреть на неё изнутри, попытаться понять и воюющих людей, и тех, кто войну не принимает, попробовать стать такими же, как они, и узнать, за что люди ненавидят друг друга.

Сборник новелл Исаака Бабеля — как раз такой взгляд изнутри, он написан на основе конармейского дневника писателя. Книга Бабеля интересна прежде всего с точки зрения отражения в ней новой исторической реальности, которая возникла в России после Октября 1917 года. Это событие вынесло на поверхность исторической жизни и сделало действующим лицом эпохи того, на кого классическая русская литература ХIХ века смотрела как на объект, достойный сочувствия, кого изображала в облике так называемого маленького человека. Вспомните героев Пушкина, Гоголя, Достоевского.

Мы — красные кавалеристы,

И про нас

Былинники речистые

Ведут рассказ.

О том, как в ночи ясные,

О том, как в дни ненастные

Мы гордо, мы смело в бой идём.

Веди, Будённый, нас смелее в бой!

Пусть гром гремит, пускай пожар кругом!

Мы беззаветные герои все,

И вся-то наша жизнь есть борьба!

Вся страна распевала тогда этот бравурный «Марш Будённого». Бойцы Первой Конной армии были героями эпохи. А в личном дневнике Исаака Бабеля, тоже бойца Первой Конной, мы читаем совершенно другое. «Почему у меня непроходящая тоска? Потому что далёк от дома, потому что разрушаем. Идём, как вихрь, как лава, всеми ненавидимые, разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде» (Конармейский дневник И.Бабеля) Что такое панихида? Кого, что оплакивает Бабель? В этом нам предстоит разобраться. «Мы беззаветные герои все” — так поётся в песне. В толковом словаре Ожегова: «Беззаветный — доходящий до самозабвения”. А в словаре Даля: «Беззаветный — на что нет завета, ничем лично не дорожащий”. Завет — договор, союз Бога и человека. О чём свидетельствует приставка без- в слове? Отсутствие чего-то.) Получается, что беззаветный — это ещё и без завета, без Бога. Темой всего цикла рассказов «Конармия» является Гражданская война. Да и жанр тоже соответствующий — цикл коротких рассказов, мгновенных зарисовок, коротеньких историй как ряд атак и отступлений Гражданской войны. Но в большинстве рассказов военные действия не изображены вовсе. Очевидно, для автора не это главное. Для писателя главное — попытка осмысления Гражданской войны и психологии человека на этой войне. Это видно как в рассказах от лица Лютова, героя-рассказчика, близкого к биографическому автору, так и в сказовых, к которым относится рассказ «Измена». Рассак написан в форме объяснительной записке следователю, которую пишет Никита Балмашев . В рассказе «Соль» он пишет письмо в редакцию «за несознательность женщин, которые вредные делу революции”. Эта приверженность делу революции не оставляет его и здесь. Никита Балмашев с двумя земляками попадает в госпиталь. На предложение снять заразную одежду и сдать оружие они отвечают категорическим отказом. Попытки их раздеть и отобрать оружие встречают сопротивление. Бойцы устанавливают дежурство, не спят. А когда с них, сонных, снимают одежду и оружие, они ошеломлены и обижены. В поисках правды они идут жаловаться на измену. Основной интерес в рассказе представляет прежде всего, фантастическое несоответствие между событиями и тем, какими они предстают в восприятии героя. Предложение снять одежду заставляет его подозревать измену, а просьбу сдать оружие он расценивает как попытку «разоружить” его.

Здравый взгляд на события обнаруживает их абсурд и комичность. Но тон рассказчика предельно серьёзен. Ему самому его реакция представляется вполне адекватной и даже единственно возможной. Причина серьёзности проста: для героя это факт классовой борьбы. Он говорит об измене, а своё поведение понимает как политическую активность идеологически выдержанного бойца. Он везде подозревает «проклятую контру”. А себя ощущает борцом за мировую революцию. Балмашев выказывает презрение к остальным, не доверяет им. Сам он — кавалерист, а говорит о ней так, будто принадлежность к этому роду войск автоматически свидетельствует о неблагонадёжности. Как русский и как боец, не рассуждающий, а только выполняющий приказания, Балмашев испытывает неприязнь к евреям и штатским. Весь мир он видит лишь в красно-белом цвете. В самом начале своей объяснительной записки Балмашев предъявляет свою партийность, этим он сразу же подтверждает свою благонадёжность. Всех остальных он считает изменниками, так как они непосредственным образом не участвуют в революционной борьбе. Внутреннее убеждение героя в своей правоте нарастает и выливается в кульминацию. Это эпизод, когда Балмашев и его товарищи выходят на площадь и устраивают погром. Совершается своеобразная локальная революция. Героя возмущают самые простые и, казалось бы, ничем революции не противоречащие события. Это специфика революционного сознания — резкое неприятие быта. Погрузиться в быт — это значит изменить революции. С резкой, язвительной насмешкой перечисляет герой предметы быта. Всё, что бы ни делалось в этой сфере жизни, воспринимается им враждебно. Вот оно, изменённое сознание. Для понимания характера героя очень важна его речь. Это как бы срез его сознания. Смесь пафосных, патетических слов и выражений, когда он говорит о себе и своих товарищах, и просторечия, когда речь идёт о мирной жизни, то есть о «контре”. Письменная речь героя вскрывает глубокое несоответствие революционной риторики и реального положения дел. Объяснительная записка будённовца отражает особенность послереволюционной языковой ситуации, где всё смешалось: лозунговая лексика, бытовой язык, традиционные речевые обороты, новояз и просторечие. Трагизм рассказа заключается в том, что автор показывает, как же изменено, искалечено сознание людей, если они совершенно потеряли способность верно оценивать ситуацию и вести себя в соответствии с ней! Война, классовый и партийный подход к людям, требование постоянной бдительности совершенно отравили сознание людей. Любую самую обыденную житейскую ситуацию они трактуют с точки зрения классового подхода. И получается, что в нормальном мире, вне войны, такие люди жить просто не могут. Если нет реального врага, его придумывают. И это становится официальной линией: постоянные маниакальные поиски врага, стремление проводить военную тактику и политику в мирной жизни. Всё население одурманивалось в этом духе. И власти нужны были именно такие люди, люди с изменённым сознанием, с навсегда искалеченными войной душами. Вот он, второй, страшный смысл названия рассказа «Измена».

Рассказ «Гедали» продолжает традиционную для русской литературы тему «маленького человека”. В дневнике Бабель запишет: «Житомир. Рынок. Маленький философ. Невообразимая лавка. Диккенс, мётлы и золотые туфли. Его философия — все говорят, что они воюют за правду, и все грабят…” В начале рассказа Мотив смерти, тления (воспоминания об умершем деде, смерть базара и т.д.). Имя героя — Гедали — в переводе с иврита означает «большой”. Внешность Гедали двойственна. Мотив детскости передают уменьшительные формы (ручки, бородёнка, его цилиндр как башенка), эпитеты (маленький, крохотный, мальчик), предметы вокруг (коробочка, водица). С другой стороны, из этого мальчика может выйти профессор (сюртук до полу, чёрный цилиндр, дымчатые очки). Это, может быть, волшебник или мудрец из другого века. В Гедали соединяются детская наивность и житейская мудрость. Каталог вещей в лавке Гедали. Корабельные канаты, старинный компас, глобус восходят к образу корабля из детских воспоминаний. Мёртвая бабочка, мёртвые цветы и череп присоединяются к уже заданному в первых абзацах тону смерти, в её тихой и нестрашной форме. Гедали считает, что революция совершается для простого человека, что цель революции — утверждение счастья простого человека. А в результате , именно к простому человеку революция оборачивается своим самым страшным лицом, несёт ему гибель и насилие. Гедали возвышен в этом рассказе как апостол «сладкой революции”, которая накормит каждую душу. Именно душу человека, которая от этой «сладкой революции” должна получить духовное удовольствие, веру. Гедали — философ. Он не даёт никакой политической программы. Он лишь показывает вечные, независимые от времени ценности человечества: доброту, мир и радость.

Рассказ «Пан Аполек». Главный герой новеллы пан Аполек, Странный бродячий художник. Он один из немногих в мире «Конармии», кто не разрушает, а созидает.Он, будучи художником-иконописцем, начал писать «святотатственные» иконы по деревням, где натурщиками и натурщицами были окрестные крестьяне, бедняки. Он, как живописцы Возрождения, соединяет земное и небесное, перенося на иконы здешнюю земную жизнь. Главная мысль этого рассказа — желание видеть простых людей святыми. Надо не возвышать святое, а наоборот, приближать его к человеку, тем самым очеловечивая божественное.

Пану Аполеку принадлежат не только «наивные” и «живописные” портреты-иконы. В новелле «У святого Валента» мы видим «самое необыкновенное изображение Бога”: «В глубине открывшейся ниши, на фоне неба… бежала бородатая фигура в оранжевом кунтуше — босая, с разодранным и кровоточащим ртом… Человека… преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесённый удар, из руки пурпурным током вылилась кровь… Фигура в нише была всего только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение Бога…» Это Спаситель Иисус Христос. Но он не спасает мир, а словно изгоняется из этого страшного, безбожного мира, в котором уже ничего нельзя изменить. Он снова принесён в жертву. Да, бойцы Первой Конной армии действительно были «беззаветными” героями. Советская власть, воспитывая нового человека, должна была создать новую веру. А чтобы утвердить эту вновь создаваемую веру, требовалось устранить прежнюю, «место расчистить”, как говорил знакомый вам нигилист Базаров ещё в ХIХ веке. И союз, договор Бога и человека был нарушен. Библейские заветы были отвергнуты. Давайте вспомним, как это показано у Бабеля.

«Почитай отца своего…” — гласит Святое Писание. А в письме Василия Курдюкова из рассказа «Письмо» заповедь о почитании родителей отменена. Если отец враг — его уничтожают.

«Не убий!” — ещё один Божий завет., а в «Конармии» эта заповедь забыта теми, кто утверждал свою власть жестоким беззаконным террором.

«Не укради”, — предупреждает Творец. А в книге Бабеля идея воровства была изначально поддержана ленинским лозунгом экспроприации экспроприаторов. «Грабь награбленное”, — призывал вождь. И грабили. Документы, эти молчаливые свидетели истории, приводят тот факт, что «в сентябре 1920 года целая дивизия Конармии попала под трибунал за бандитизм”!

«Не лжесвидетельствуй…” — учит Господь. А объяснительная записка Никиты Балмашева следователю на самом деле представляет собой ложный донос. И такие доносы поощрялись, а система ложных доносов, возведённая в ранг государственной политики при советской власти, успела развратить сотни и тысячи людей.

Но Великая Книга провозглашает простую истину: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт”. Вот почему и те, кто кощунствовал, и те, кто внимал этой брани, уродовали лишь собственные души.

Так о чём же книга Бабеля? Это книга о страданиях человеческой души, которая исступлённо ищет истину в несправедливом, истекающем кровью мире. Всякая война, а в особенности гражданская, в равной степени губительна для обеих воюющих сторон — вот итог размышлений Бабеля о трагических событиях своей эпохи.

«Конармия», анализ сборника рассказов Исаака Бабеля

Одной из самых сложных тем литературы о Гражданской войне 1918-1920 годов в России стала тема вхождения героя-интеллигента в революцию. В государстве победившего социализма, где основными классами стали рабочие и крестьяне, не нашлось места представителям интеллигенции. С легкой руки Д. Фурманова и его героя – легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева – девизом эпохи стала фраза: «Мы университетов не кончали», комментирующая знаменитый тезис В.И. Ленина о том, что каждая кухарка может управлять государством. Следовательно, необходимость в грамотных людях, профессионалах своего дела отпадала сама собой.

Самым главным недостатком интеллигентных людей считалась их «мягкотелость» — неспособность быть «железными», то есть принимать жесткие решения и безжалостно расправляться с врагами революции. Эта проблема ярче всего освещена в книге «Конармия» Исаака Бабеля. Бабель – участник Гражданской войны. В 1920 году, взяв себе псевдоним Кирилл Васильевич Лютов (так будут звать и героя-рассказчика в «Конармии»), он ушел в Первую Конную армию корреспондентом газеты «Красный кавалерист».

Положение Бабеля среди красноармейцев было непростым. Исследовательница его творчества Г. Белая очень точно и емко его охарактеризовала: «Еврей среди казаков», он был обречен на одиночество. Интеллигент, сердце которого содрогалось при виде жестокости и разрушении культуры, он мог быть обречен на одиночество вдвойне». Его позиция, по словам Г. Белой, может быть выражена так: «нераздельность и неслиянность с революцией».

Ярче всего этот трагизм выражен в рассказе «Мой первый гусь». Там описывается приезд рассказчика в дивизию Первой Конной, где он сразу чувствует себя человеком второго сорта, потому что грамотный, а в оценке начдива – «паршивенький, очки на носу», за которые здесь «режут». Тот факт, что рассказчик является кандидатом прав Петербургского университета, тоже не делает ему чести – значит, он «из киндербальзамов», то есть маменькин сынок. Казаки встречают враждебно: выбрасывают за ворота сундучок, издеваются над ним, доходя до самых низменных инстинктов.

Чтобы прокормить себя, Лютову приходится убить гуся, расхаживающего по двору. И только когда «гусиная голова треснула под сапогом, треснула и потекла», один из казаков сказал: «Парень нам подходящий». Получается, что слиться с революционной массой можно, лишь совершив убийство, по сути, доказав свою способность к насилию и жестокости. Только вот сердце рассказчика, «обагренное убийством», во сне «скрипело и текло». Это означало, что Кирилл Лютов, принятый в круг красноармейцев, никогда не станет таким, как они, потому что даже во сне не может забыть о цене такого поступка.

Лютов во многом противоположен этим людям. Разница их позиций и взглядов, самих принципов, по которым организован внутренний мир казаков, хорошо видна в рассказе «Письмо». В произведении дословно приводится письмо матери, продиктованное рассказчику Василием, самым младшим в семье Курдюковых. В первых строках письма он просит «заколоть рябого кабанчика» и обмывать от чесотки ноги оставшемуся дома коню. И только после сообщается о том, что «папаша порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова», а затем другой брат, Семен Тимофеич, «кончали папашу». С жалостью пишет мальчик о том, что не может подробно описать, как все это происходило, потому что «был усланный со двора».

Автор уверен, что это письмо «не заслуживает забвения», потому что является свидетельством страшного искажения сознания в эпоху Гражданской войны, утраты даже самых примитивных представлений о различении добра и зла, жестокости и милосердия.

Сам Лютов не может принять убийства, даже если это необходимая мера. В новелле «Смерть Долгушова» смертельно раненный в живот казак просит Лютова «патрон на него стратить». Для него это настоящее спасение, потому что «шляхта наскочит – насмешку сделает». Спасти его уже не удастся: «Живот был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны». Но даже в этой ситуации рассказчик не может переступить через кровь человека. За него это сделает казак Афонька Бида. Вложить пистолет в рот и выстрелить – этот шаг Афоньке тоже дается непросто: недаром он грозится потом убить и самого Лютова. Так автор подчеркивает, насколько мучительным бывает для человека выбор в условиях войны.

Порой сделать правильный выбор, по мысли Бабеля, практически невозможно, потому что невозможно отличить ложь от правды. Герой рассказа «Гедали», старый еврей, «крохотный» старик в дымчатых очках, «одетый в потешный зеленый сюртук до полу», в своей старинной лавке хранит память о человечестве среди всеобщего беспамятства.

Это «маленький человек», чьи мечты о счастье весьма просты. Он знает: революция провозгласила, что совершается для простых людей, во имя человека и «имеет целью утверждение его счастья». Однако Гедали никак не может уразуметь, почему контрреволюция и революция ничем не отличаются. И там и там стреляют, убивают, а хорошие люди не должны убивать. «Революция – это хорошее дело хороших людей», — уверен Гедали. Но если они убивают, значит, это плохие люди?

Старый еврей просит рассказчика объяснить, где революция и где контрреволюция. Он, одинокий маленький мыслитель, мечтает о другой революции. Он хочет, чтобы был «Интернационал добрых людей», которые не кушают с порохом, приправляя кровью. Это должны быть те, кто придет к людям «с добром, с Богом на устах и в душе».

Почти такой человек и появится в другом рассказе «Конармии»: новелла «пан Аполек» выражает мысль автора о братстве всех людей. Он хочет следовать примеру героя, странного художника, рисующего людей в образе святых при жизни. Аполек рассказывает Лютову «укрытое от мира Евангелие» — историю Иисуса и Деборы. Их сын скрыт священниками — а это значит, что каждый из ныне живущих людей может оказаться потомком Иисуса. Если верить пану Аполеку, он им и является. В каждом человеке есть частица Бога; увидеть ее, зафиксировать, напомнить о ней самим людям – в этом и состоит главный смысл работы Аполека.

Тогда рассказчик, почувствовавший всю «прелесть и мудрость» жизни пана Аполека, призывает принести в жертву новому обету «сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения» — все то, что разъединяет людей.

Эта идея не спасла Исаака Бабеля: его книга получила отрицательную оценку со стороны советского руководства, и в 1940 году он был расстрелян, а его произведения до конца 50-х годов находились под запретом.

«Конармия» — краткое содержание рассказов Исаака Бабеля

Писатель под псевдонимом Лютов выступил главным героем-повествователем. Он рассказывает о том, что пережил в казачьих войсках, а также о произошедших событиях того времени.

Краткое содержание

«Конармия» — сборник рассказов, которые начали публиковаться в 1925 г. У них общая тема — Гражданская война начала XX столетия. Основой для создания сборника стали записи в дневнике писателя, сделанные во время его службы в Первой конной эскадре под предводительством Буденного. Список избранных рассказов:

- «Мой первый гусь».

- «Смерть Долгушова».

- «Жизнеописание Павличенки».

- «Соль».

- «Письмо».

- «Прищепа».

- «История одной лошади».

- «Пан Аполек».

Мой первый гусь

Сборник новелл «Конармия» начинается с этого произведения. Рассказчик Лютов работает в издательстве «Красный кавалерист» и находится в рядах Первой конной дивизии под предводительством Буденного. Она ведет войну с поляками и растянута по всей Западной Украине. В рассказе описывается жизнь военных, в которой присутствуют лишь горе, смерть и кровь. Все люди живут одним днем.

Казаки издеваются и смеются над интеллигентным Лютовым, а владелица постоя отказывает ему в еде. Когда он изголодался, то обращается к ней с требованием его накормить. Затем герой отправился на двор, где взял шпагу и зарубил гуся.

Лютов велел хозяйке пожарить его. Лишь после этого случая казаки начали считать рассказчика практически своим и перестали издеваться.

Смерть Долгушова

Будучи долгое время на войне и увидев достаточно смертей, рассказчик так и остается мягкотелым человеком. Однажды он видит после битвы лежащего около дороги телефониста Долгушова. У него смертельная рана, он умоляет добить его: «Патрон на меня надо потратить… Наскочит шляхта — насмешку сделает».

Подняв рубаху, Долгушов показывает свое ранение: разорванный живот и ползущие на колени кишки, можно даже увидеть биение сердца. Но Лютов не может решиться на убийство.