Современный Донбасс – это не только военные сводки, но и культурная повестка. И культурная составляющая может рассказать совсем не меньше, а где-то даже больше об этом регионе и его жителях. В нынешнем году художественному музею Донецка «Арт-Донбасс» исполнилось 10 лет. На сегодняшний день это единственная большая площадка в городе, где постоянно выставляются современные авторы – художники, скульпторы, фотографы. В стенах его действуют три выставочных зала, способные вместить в общей сложности до 500 работ. Экспозиции обновляются примерно раз в месяц — и это особенно важно, это показывает, что жизнь, несмотря на трудности и испытания, не останавливается, а художники и музейные работники не опускают руки. От себя, как от человека, последние несколько лет живущего в ДНР, добавлю, что для меня «Арт-Донбасс» – важнейший очаг свободы самовыражения, где всё вторично, кроме подлинного художественного начала. В его залах удивительно свежо, светло, просторно, сюда тянет снова и снова, как в оазис с родниковой водой. И ещё — здесь присутствует дух современности, дух нынешнего дня, будто врывающийся в распахнутое окно, и благодаря этому происходит наиболее прямой диалог между автором и зрителем, нет ощущения барьера, водораздела времён, а есть ощущение сопричастности к видимому, столь же осязаемое, как запах красок, доносящихся с глядящего на тебя со стены холста.

двойной клик — редактировать изображение

— Екатерина, благодарю вас за встречу. Несколько слов об «Арт-Донбассе»: когда всё началось, что музей представляет собой сегодня?

— Открылись мы в 2011 году, и несколько лет были не музеем, но выставочной площадкой для художников Донбасса и не только. Так, например, к нам приезжали представители харьковской, а также одесской школ, что особенно интересно, потому как многие донецкие художники – выпускники именно Одесского училища имени Грекова. 2014-й, конечно, стал переломным – кардинально поменялась работа. Контакты и взаимодействие с Украиной прекратились. Постепенно мы наладили связи с Россией. В 2017 году была принята программа интеграции, в рамках которой мы стали посещать семинары, форумы, конференции в разных городах России, взаимообогащаться, делиться опытом. В том же 2017-м «Арт-Донбасс» стал полноценным музеем – с собственным пополняемым и изучаемым фондом, наши сотрудники получили отвечающую статусу музея квалификацию.

— Расскажите про 2014 год. Как вы пережили его?

— Два с половиной месяца – с июля по сентябрь – галерея не работала. Возникал даже вопрос: будем ли существовать дальше? Первую выставку в условиях военного времени мы открыли в октябре. Открыли, потому что необходимо было продолжать работать. А ещё хотелось понять: а кто же остался в городе, кто готов, как и раньше, сотрудничать? Большинство наших художников – это люди пожилые, 60-80 лет, все они принадлежали к Донецкому отделению Союза художников Украины. Мы обзванивали их, приходили в мастерские. Приходили не с пустыми руками, с какими-то продуктами, чаем: денег у людей не было, кто-то остался без дома. В итоге, организовали выставку в двух залах – «Осень, ваше высочество», на которой было представлено более ста работ. А спустя месяц открыли вторую, посвящённую зиме. Тогда, кстати, нам очень помог петербургский музей «Старый Новый год», прислав гуманитарную помощь и экспонаты – ёлочные игрушки 50-60-х годов.

— Каким образом происходило налаживание связей с Россией?

— Весной 2015 года мы по собственной инициативе обратились в Сочинский художественный музей с предложением привезти к ним выставку «Ветры Донбасса», посвящённую нашей степи. И сочинские коллеги откликнулись. Мы собрали 82 экспоната – живопись, графика, скульптура, керамика, и 1,5 месяца выставка провела в Сочи. На обратном пути мы также экспонировали её в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Отдельно скажу, что до войны мы совсем не были ориентированы на сотрудничество с Россией, не проводилось никаких выставок, посвящённых русской культуре – тема была закрыта или не востребована. В 2016-м мы открыли первую выставку, посвящённую этой тематике – «Наш Пушкин». И, отмечу, она стала самой масштабной за всё военное время: за 4 месяца её посетили 10 тысяч человек.

— Вы продолжаете посещать другие города с выставками?

— Да, идёт большой процесс. За эти годы мы представили уже около 50 выставок в разных городах России, включая передвижные, включая детский рисунок. Например, первая наиболее масштабная по охвату – «Пейзажи Донбасса в акварелях», сначала была открыта в Оренбургском музее изобразительных искусств, затем мы показали её в Ульяновском областном краеведческом музее, потом в Саранском музее изобразительных искусств, а завершили в Пензенской картинной галерее.

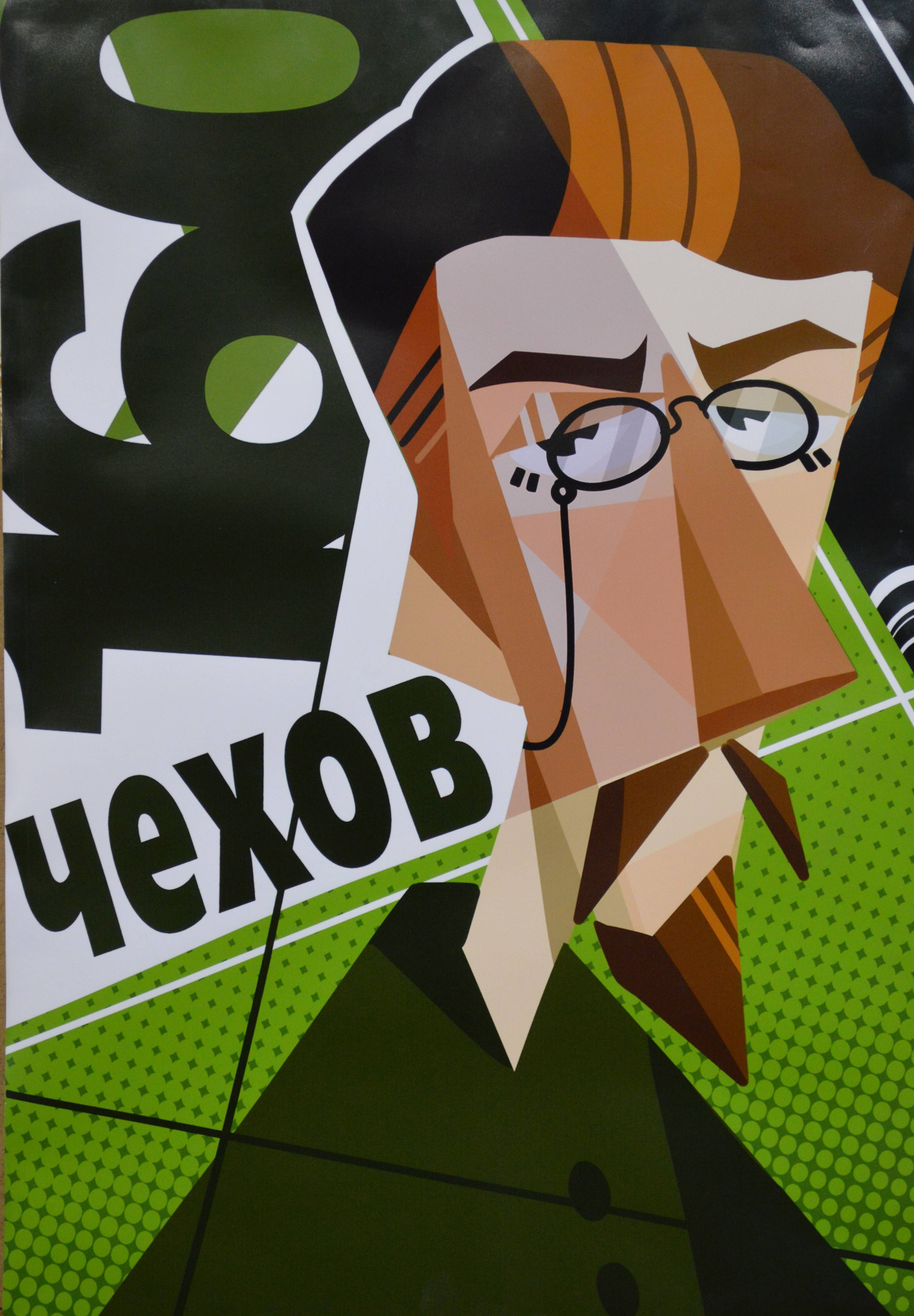

Или один из последних примеров – «Краски степных великанов», она находится сейчас в государственном музее Лермонтова в Пятигорске, а до этого была в Астрахани. Среди выставок детских рисунков – «Капля жизни», посвящённая творчеству Тургенева. Она была представлена в Орле, Москве, Рязани, Ульяновске, сейчас находится в Самаре. В прошлом году детская передвижная выставка «Чеховский мир» доехала у нас до Южно-Сахалинска…

— Какую основную миссию вы видите в этом знакомстве российского зрителя с искусством Донбасса?

— Наверное, показать, что Донбасс, несмотря на тяжёлое положение – полон разных красок и граней! Что наши художники не бросили кисти. Что мы по-прежнему настроены на созидание. Многие ведь думают, что у нас всё исключительно в тёмных тонах. Но это не так.

— Как реагируют представители разных музеев России на ваши предложения приехать к ним?

— Большинство благосклонно. Но есть те, кто отодвигает наши контакты, вежливо отказывая.

— Приезжают ли к вам художники из России? И могут ли приехать по собственной инициативе?

— Могут, мы ждём, мы открыты. Правда, расходы нашим гостям возместить мы, увы, не в состоянии: финансирование у музея ограниченное. Оригинальных же выставок российских художников за эти годы у нас было две – живописца и доцента ВГИКа Игоря Тихонова в 2018 году, он сам обратился к нам с предложением и привёз 40 своих работ. Во время пребывания в Донецке он также писал портреты бойцов – защитников республики. Спустя год, к сожалению, Игорь Всеволодович ушёл из жизни. Вторая выставка – скульптора, заслуженного художника России, директора одной из московских художественных школ Романа Фашаяна – он привёз коллекцию бюстов из бронзы и мрамора русских полководцев. В планах его – создать серию бюстов современных героев Донбасса.

— Что вы скажете про выставки на современную военную тематику? Проводите ли? Отображают ли её в своих полотнах донецкие художники?

— Да, проводим регулярно. Самой памятной стала первая, открывшаяся в год трёхлетия республики – «Мы победим!» Работ было не очень много. Не все хотели выставляться, кто-то просто побоялся – легко попасть в число врагов Украины. Отмечу также, что сами художники не совсем охотно обращаются к военной тематике. Наверное, когда находишься внутри этого очага – хочется говорить и писать о жизни, о мире. Среди представленных на выставке работ назову полотно – «Спаси и сохрани» Николая Кривопустова, на которой перед иконой Богородицы изображён ополченец. «Донецкую мадонну» заслуженного художника Украины Геннадия Жукова. Рисунки на стекле, выполненные в аэропорту во время боёв одним из бойцов «Спарты» — добровольцем из России Андреем Плотниковым. Серию работ Владимира Бауэра, посвящённую брошенным домашним животным. Серьёзное высказывание народного художника Украины Владимира Шенделя, изобразившего бой на Саур-Могиле – идущего в полный рост воина Великой Отечественной, который прикрывает собой нынешних защитников Донбасса.

— Какие выставки последнего времени вы отметите?

— Только что завершилась выставка «Квинтэссенция Арта», приуроченная к 10-летию музея, на которой мы показали только фондовые полотна. Сейчас открыта большая выставка «Вершины, покорённые кистью», на которой представлено около 300 живописных картин и фотоизображений гор – от Крыма и Кавказа до Тувы и Гималаев. Также в этом году была большая экспозиция «Шагаю с кистью по планете», посвящённая путешествиям: границы в мире закрыты, поэтому мы решили преодолеть их вот таким способом. К завершению нынешнего года (2021-й в Донбассе – год Русской культуры, — С.П.) готовим выставку народных промыслов – «Узоры русской души».

— Кого бы вы выделили из современных донбасских художников?

— Народного художника Украины Григория Тышкевича — профессора, лидера по количеству проведённых выставок, основателя направления «лирический урбанизм», он продолжает сегодня в свой 81 год преподавать в Донецком национальном университете на кафедре дизайна. Заслуженного художника Ларису Джарты, папа её – фронтовик, к слову, тоже был известный художник. Акварелиста Елену Григорьеву, имя её хорошо известно в Европе. Ирину Кочанову, представительницу направления «авангардный символизм», примечательно, что это направление она выбрала ещё во время начала своего пути в 60-е годы, и не боялась экспериментировать и продвигать своё видение в искусстве. Символиста Владислава Коровойченко — преподавателя в Донбасской академии строительства и архитектуры. Фотохудожника Артёма Поварова. Из молодых авторов — ученицу живописца Анатолия Дерезы Элину Коваленко, которая нашла себя в акварели…

— Как живётся и работается сегодня донбасским художникам?

— Два года назад, после принятия в ДНР закона о творческих союзах, создан Союз художников Донбасса. В него на нынешний момент входят около 80 человек – люди эти, повторюсь, в основном, пожилые: для вступления в Союз необходимо пройти ряд этапов, провести определённое количество персональных выставок. Также при Союзе действует молодёжное отделение. Денег на жизнь у наших мастеров, конечно, мало. Картинами сейчас не прокормишься: покупательная способность у населения низкая, в то время, как продажи для художника – основной хлеб. Кто-то работает в художественных школах, кто-то в вузах. Остальным приходится непросто. Какая-то минимальная поддержка от государства была бы для них важнейшим подспорьем!

— А поддержка какая-то от России поступает музею?

— Она выражается в первую очередь в партнёрских отношениях с другими музеями. И это большой толчок и стимул для нас развиваться и двигаться вперёд.

— Екатерина, что вам лично даёт ваша работа?

— Для меня очень важно не сидеть на месте, не замыкаться в узком направлении, самосовершенствоваться, объединять разные виды искусства, воплощать новые творческие замыслы. И в рамках «Арт-Донбасса» это прекрасно получается. По первому образованию я музыкант, и каждое открытие выставки у нас сопровождается живой музыкой. Также ежемесячно мы проводим «Посиделки на струнах», где в окружении картин выступает струнный квартет. При музее действует студия юного экскурсовода. Наши художники, в том числе, дети, постоянно участвуют в создании изображений для марок «Почты Донбасса»…

— Какой главный итог десятилетней работы «Арт-Донбасса» вы подвели бы сегодня?

— Во-первых, как я уже рассказала, мы стали музеем. Во-вторых, «Арт-Донбасс» — та площадка, где наши художники имеют возможность постоянно выставляться. Причём, как именитые, так и молодые, — для которых такие выставки, часто, становятся важной стартовой площадкой, где они получают обратную связь, критику, находя, в итоге, свой творческий путь. И, в-третьих, наш музей был и остаётся одним из важных очагов культуры в Донецке, нестандартным, незаурядным, современным, интерактивным. И связующим центром, позволяющий людям не замыкаться в себе, а общаться и идти друг другу навстречу.

На фото: посиделки на струнах в Арт-Донбассе

двойной клик — редактировать галерею

фото репродукций предоставлены музеем «Арт-Донбасс»

07:32 2 декабря 2021 г.

В ряду советских афоризмов – таких, как «Никто не забыт и ничто не забыто!» (Ольга Берггольц), «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат…» (Сергей Орлов), тихоновское высказывание «Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей» вошло в отечественный лексикон прежде и тоже навсегда.

Позднее Тихонов скажет: «Мне казалось, что нет на свете крепче этих стальных, закаленных легендарных моряков Балтфлота, кричавших «ура!», погибая». Сергей Орлов писал: «Мы уходили на Великую Отечественную войну с этой формулировкой долга», и называл Николая Семеновича Тихонова «учителем фронтовых поэтов» – и это было верно как с литературной точки зрения, так и с политико-организационной.

Участник Первой мировой войны, Гражданской войны, советско-финской войны, Тихонов с первых дней обороны Ленинграда был в городе, выступал по радио, выполнял задания Совинформбюро, руководил группой писателей при Политуправлении Ленинградского фронта, куда вошли Александр Прокофьев, Виссарион Саянов, Евгений Федоров, Леонид Соболев и другие. «Я работал вместе со многими писателями Ленинградского фронта, которые делили со всеми ленинградцами тяготы осады и всевозможные лишения, связанные с полным или почти полным окружением города, – напишет он потом. – Мы чувствовали ежедневную, постоянную, могучую помощь партии, правительства, родины».

Родился Николай Тихонов 4 декабря (22 ноября) 1896 года в Петербурге, в доме №25 по Большой Морской улице – это на углу с Гороховой улицей (в советское время – Герцена и Дзержинского) в семье ремесленника-парикмахера, занимавшегося мужскими стрижками, и матери-портнихи. От скучной жизни мальчика спасало чтение приключенческих книг и попытки писать самому. Большим потрясением стал для него расстрел 9 января 1905 года царскими войсками мирной демонстрации рабочих, проходившей с хоругвями мимо его дома на Дворцовую площадь, к Зимнему дворцу. «На странно притихшей улице валялись повсюду шапки, кепки, платки, калоши, перчатки, какие-то пакеты, палки, – вспоминал он в статье «На всю жизнь» о «Кровавом воскресенье». – В переулках стоял шум и гам. Кричали от испуга, от негодования, от ярости». Те незабываемые эпизоды трагедии определили и политические настроения его, хотя родители пытались направить мальчика по торгово-административной линии. Закончив гимназию, которая находилась тоже неподалеку, на Почтамтской улице, он учился в Петровской торговой школе, выпускавшей мелких чиновников, и был принят конторщиком в Главное морское хозяйственное управление, располагавшееся в ту пору в Адмиралтействе. А в 1915 году Тихонов, мобилизованный в армию, напишет стихотворение «Петербург», продолжая традиции русских классиков, считавших город и прекрасным и трагическим:

Ты сотворен тяжелою рукою,

И мыслью ты мозолистой украшен,

Вот почему ты величав и страшен,

И я люблю, что ты такой.

О, усмехнись же и ответь мне: нет!

Я знаю, сероглазый демон,

Пускай не каждый житель твой – поэт,

Но каждый камень твой – поэма!

Стихи Тихонов писал все эти годы, а до войны даже печатался в журнале «Нива», но «Меня поэтом сделала Октябрьская революция», нередко говорил и писал он, добавляя: «Нож сломанный в работе не годится, Но этим черным сломанным ножом разрезаны бессмертные страницы». А когда революция произошла, он служил гусаром под Ригой, вернулся в Петроград, вступил в Красную Армию, воевал на Пулковских высотах против белогвардейцев Юденича. Отсюда с 1-й Советской ротой имени Карла Либкнехта он дойдет до Перекопа, последнего рубежа барона Врангеля, который будет взят красноармейцами в ожесточенной схватке с классовым врагом: «За море, за горы, за звезды спор, Каждый шаг – наш и не наш. Волкодавы крылатые бросились с гор, Живыми мостами мостят Сиваш», – писал поэт о жестоких боях, подчеркивая стойкость и мужество своих товарищей в битве за идеалы Великого Октября:

Но мертвые, прежде чем упасть,

Делают шаг вперед –

Не гранате, не пуле сегодня власть,

И не нам отступать черед.

Эти стихи будут написаны в 1922 году, когда закончится Гражданская война, Николай Тихонов возвратится в родной город, поселится в Доме искусств, что на Мойке, 59, открытом и опекаемом Алексеем Максимовичем Горьким, вступит в группу «Серапионовы братья», которые приветствовали друг друга словами: «Здравствуй, брат, писать очень трудно» и в которую входили Илья Груздев, биограф Горького, прозаики Михаил Зощенко, Всеволод Иванов, Вениамин Каверин, Николай Никитин, Михаил Слонимский, Константин Федин, поэтесса Елизавета Полонская, драматург и литературовед Лев Лунц. Себя Николай Тихонов характеризовал так: «Праздничный, веселый, бесноватый, С марсианской жаждою творить, Вижу я, что небо небогато, Но про землю стоит говорить». Писатель Михаил Леонидович Слонимский, часто бывавший в ленинградском отделении газеты «Известия», где я работал собкором, рассказывал: «Свежесть юности была отнята у нашего поколения кошмарами Первой мировой войны, но революция омолодила наше поколение, она озарила нас романтикой, оптимизмом, и это с удивительной выразительностью зазвучало в творчестве Тихонова». Здесь, в Доме искусств, готовил поэт первые книги «Орда» и «Брага», сразу выдвинувшие его в первые ряды молодой советской литературы, у которой герой по-революционному активен, боевит, но и нежно лиричен:

Ты написала на холодной льдине –

Не помню я, и лед и небеса

Не помнят тоже, что ты написала, –

Теперь та льдина в море, далеко.

Плывет и дышит глубоко и тихо,

Как этот вечер в золотых осколках

Плывет в груди…

Поэт Всеволод Александрович Рождественский, у кого я не раз брал интервью, рассказывает, что пригласил он однажды в Дом искусств свою знакомую – молодую театральную художницу Марию Неслуховскую, и Тихонов в нее влюбился, как говорится, с первого взгляда и стал часто бывать на Петроградской стороне, в квартире № 21 по Зверинской улице, 2, принадлежавшей ее отцу – инспектору и преподавателю пехотного юнкерского училища генералу К.Ф. Неслуховскому, давно сочувствовавшему революции, жившему на Малой Гребецкой улице, дом 9/5 (угол с улицей Музыкантской), где бывали В.В. Воровский, В.Д. Бонч-Бруевич, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, а с конца лета и осени 1906 года в течение двух месяцев работал В.И. Ленин – писал, встречался с товарищами, проводил встречи журналистов большевистских газет. Об этом Тихонов в стихотворении, посвященном Марии Константиновне Неслуховской, уже жене, напишет:

О, эта редкая квартира,

Где с наивысшей простотой

Крыло неведомого мира

Касалось мебели простой.

…Какое б грянуло смятенье,

Когда б узнали стороной,

Что здесь в тиши работал гений

Над мира новою судьбой.

…Над прошлым бури и туманы,

Но все он в памяти живет, –

Тот ленинский, всегда нежданный,

Всегда волнующий приход.

Друзья иногда называли Николая Тихонова поэтом-путешественником. Начиная с 20-х и годов он ездит по стране, особенно полюбились ему Средняя Азия и Кавказ – пишет о социалистическом преображении жизни разных народов, делает переводы со многих языков, отзывается на международные события в стихотворениях, поэмах, балладах, разрабатываемых новаторски по стилю и по духу – «Афганская баллада», «Индийский сон», поэма «Сами» с образом Ленина как политика мирового масштаба. На Первом съезде советских писателей в 1934 году Николая Семеновича Тихонова избирают в президиум правления, что прибавляет ему важные общественные обязанности и служит новым источником вдохновения. Он поэтически осмысливает тему пролетарского интернационализма, дружбы народов, пишет лирические циклы «Стихи о Кахетии» и «Горы»: «Я прошел над Алазанью, Над волшебною водой, Поседелый, как сказанье, И, как песня, молодой». Когда он в 1935 году съездит в составе советской делегации в Париж на Конгресс в защиту прогресса и мира, то выпустит книгу «Тень друга» (1935–1936) о своих впечатлениях от западных стран, где уже ощущалось приближение войны, заметив: «Я не знал, возвращаясь домой, что новая война скоро меня самого позовет на защиту родного города Ленинграда».

В войне с белофиннами Тихонов работает военным корреспондентом газеты «На страже Родины». Статьи, стихи, репортажи, написанные тогда, он объединит в цикл «Палатка под Выборгом». С началом Великой Отечественной войны Николай Семенович находится в Ленинграде, организовав, напомню, при Политуправлении Ленинградского фронта группу писателей, участвовавших в боевых операциях, наладивших выпуск фронтовых газет. А уже 23 июня в «Ленинградской правде» печатается его стихотворение с такими словами: «Пусть тянет руку дерзкий враг К нам в ленинградские пределы. Их было много, тех вояк, Чья рать войти сюда хотела. На неприступном берегу Обрубим руку мы врагу».

В 24-ю годовщину Октябрьской революции , 7 ноября 1941 года, Тихонов выступает по радио, обращаясь к интеллигенции: «Писатели и поэты, артисты и инженеры, врачи, художники, скульпторы Ленинграда – мы боремся вместе со всеми бойцами, потому что мы сами – бойцы. Когда настанет момент нам всем оставить оружие своей профессии и взять винтовки, мы возьмем их и будем сражать врага до последней капли крови, до последнего вздоха». Так и вышло: десятки и десятки ленинградских литераторов погибли на фронтах, о чем сообщала памятная доска при входе в Дом писателя имени В.В. Маяковского, сгоревшего (подожженного?!) в перестроечное время, чтобы открыть там «элитный» отель…

Огромным художественным и политическим событием стала поэма «Киров с нами», напечатанная 1 декабря 1941 года в «Правде»: «Под грохот полночных снарядов, В полночный воздушный налет, В железных ночах Ленинграда по городу Киров идет…» – писал поэт, создавая яркий портрет руководителя ленинградских коммунистов. Впервые эту поэму он читал на Кировском заводе. Присутствовавший там А.А. Фадеев вспоминал: «Сила этой поэмы, прекрасной самой по себе, удваивалась оттого, что она была написана Николаем Тихоновым той жестокой зимой, в промерзшей квартире, при свете коптилки, и тем, что читал он ее сам кировским рабочим в подвале одного из зданий Кировского завода в то время, когда шел сильный артиллерийский обстрел завода. В лицах слушателей было что-то суровое и трогательное». А один из участников той «литературной встречи» говорил, что у многих в глазах навернулись слезы, когда Тихонов читал:

Пусть наши супы водяные,

Пусть хлеб на вес золота стал,

Мы будем стоять, как стальные,

Потом мы успеем устать.

Враг силой не мог нас осилить,

Нас голодом хочет он взять,

Отнять Ленинград у России,

В полон ленинградцев забрать.

Такого вовеки не будет

На невском святом берегу,

Рабочие русские люди

Умрут, не сдадутся врагу.

В течение мая 1942 – января 1944 года, вплоть до полного разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом, Николай Семенович напишет еще и «Ленинградские рассказы», и книгу стихов «Огненный год», и примерно тысячу статей, очерков, заметок, объединив многое в цикл «Ленинград принимает бой». Жители города предстают перед нами сегодня как многоликий портрет поколения, о котором Тихонов скажет точно, с выразительной образностью: «Люди, население и защищавшие Ленинград, превратились в одну семью, в один небывалый коллектив». Лишь 16 января 1944 года Тихонов переехал в Москву, став председателем Союза писателей СССР. Хотя ненадолго – до постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» от 14 августа 1946 года (отменено 20 октября 1988 г.). Перипетии эти не оторвали, однако, поэта от главного – от творчества. Он продолжает писать о том, в чем принимал активное участие и что не могли затмить никакие ошибки, как бы кто ни старался раздуть их ни раньше, ни теперь, – о революции, о социалистическом строительстве, о Ленине: «В Смольном комната есть небольшая, Ее знает вся наша страна. Глыбы времени в прах сокрушая, Все такая ж, как прежде, она. И все кажется в этом молчанье, А оно неподвластно перу, Что в нее он с ночных совещаний, Как всегда возвратится к утру…»

К слову сказать, нынешняя антисоветская кампания, развернутая сильно побитыми на сентябрьских выборах 2021 года единороссами и жириновцами, имеет давние корни. В то время как Николай Семенович Тихонов продолжал свои поездки по стране и миру, писал стихи, поэмы, повести, рассказы, работал на постах члена Всемирного совета мира, председателя Советского комитета защиты мира, депутата Верховного Совета СССР, затаившиеся враги советской власти копили силы на «перестройку» и уничтожение социалистических завоеваний Великого Октября. И сейчас немногие знают, что началась «перестройка с того, что кто-то ночью, по-бандитски трусливо, разбил мемориальную доску на Зверинской улице, 2, где было написано: «Здесь с 1922 по 1944 год жил и работал Герой Социалистического Труда, писатель и общественный деятель Николай Семенович Тихонов». Доску быстро восстановили, но факт фактом и остается – антисоветчики ни перед чем не остановятся, если не давать им решительный отпор, разоблачать их гнусную клевету на русский народ и живущие рядом с ним народы, избравшие революционный, социалистический путь в своей жизни. Верно же писал Тихонов:

Наш век пройдет, откроются архивы,

И все, что было скрыто до сих пор,

Все тайные истории извивы

Покажут миру славу и позор.

Богов иных тогда померкнут лики,

И обнажится всякая беда.

Но то, что было истинно великим,

Останется великим навсегда.

Николай Семенович Тихонов никогда не забывал свой родной город. На праздновании 500-летия азербайджанского поэта-мыслителя Насими я познакомился в Баку с Тихоновым, и он, пожимая мне руку своей крепкой рукой, радостно воскликнул: «О, вы из Ленинграда, родного моего Ленинграда!» Он был великим поэтом-ленинградцем, стал известен всей стране и множеству стран, восславив свой город и свою страну. Скончался Н.С. Тихонов 8 февраля 1979 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Созданное им в поэзии, прозе, публицистике продолжает жить и жить поныне, а его политическая деятельность учит новые поколения умению сопрягать личное и общественное, ставить во главе угла интересы Родины.

Советская Родина высоко оценила заслуги Тихонова. Он, Герой Социалистического Труда, был удостоен трех Сталинских премий первой степени – за поэму «Киров с нами» (1942), за сборник стихов «Грузинская весна» (1949), за сборники стихов «Два потока» и «На Втором Всемирном конгрессе сторонников мира» (1952); Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1957); Ленинской премии (1970); награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Октябрьской революции, другими орденами и медалями. Он был поэтом нового времени – времени просвещения, социальной справедливости, этической и эстетической красоты. Светлый и мужественный образ его сохраняется, как я знаю, у всех, кто работал с ним и встречался.

Эдуард ШЕВЕЛЁВ

Петербург–Ленинград

Доброе утро!

Россия отправила на МКС первых за 12 лет туристов – двух граждан Японии. На Земле так:

- Представители «ОВД-Инфо» передали в Госдуму петицию против закона об «иностранных агентах» с более чем 250 тысячами подписей.

- В России заблокировали браузер Tor.

- По данным NYT, белорусский авиадиспетчер сбежал в Польшу и там рассказал следователям подробности захвата рейса Ryanair.

- Канцлером Германии стал социал-демократ Олаф Шольц.

Госдума и Верховный суд

- Правозащитный проект «ОВД-Инфо» передал в Госдуму петицию против закона об «иностранных агентах», под которой подписались 259 103 человека и 242 организации. Кроме того, правозащитники передали в Госдуму, Совет Федерации и офис омбудсмена собственный законопроект об отмене законодательства об «иностранных агентах». Они ожидают, что все эти органы как-то отреагируют.

- Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении поправки к федеральному закону, расширяющие полномочия полицейских: им дано право на вскрытие машин, оцепление жилых домов, ограждение мест проведения массовых мероприятий и личный досмотр граждан. В некоторых ситуациях им разрешили не представляться.

- Окончательно принят законопроект, обязывающий школы и средне-специальные учебные заведения использовать при обучении только верифицированные онлайн-платформы, учебники и электронные образовательные ресурсы.

- Верховный суд признал законными положения президентского указа, позволяющие засекретить имена сотрудников НКВД, причастных к массовым репрессиям. Отмены положений этого документа требовал историк Сергей Прудовский. Он занимается харбинской операцией НКВД – репрессиями против бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги. Тогда были расстреляны более 21 тысячи человек. Вот интервью с ним и адвокатом «Мемориала», которая представляет его интересы.

- Президиум Верховного суда направил на пересмотр в апелляционную инстанцию дело националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, приговоренных к пожизненному заключению и 18 годам соответственно за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Отменить вынесенный им приговор постановил Европейский суд по правам человека – он признал, что в их отношении было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, потому что присяжные не были беспристрастны.

Российская уголовщина

- Члены московской ОНК встретились в СИЗО с 45-летним Сергеем Глазовым, устроившим 7 декабря стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, жертвами которой стали два человека. По их словам, он признал вину. Глазов подтвердил, что служил в Службе внешней разведки и уволился оттуда в 2009 году в звании подполковника. Конфликт, по его словам, начался с требования охранника надеть маску. Его это взбесило, потому что он не верит в санитарные правила.

- Суд в Москве приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии тиктокера Константина Лакеева за повреждение машины ФСБ во время акции в поддержку Навального 23 января. Лакеев признал вину и раскаялся в содеянном. Адвокат считает приговор слишком суровым и будет обжаловать.

- В Петербурге задержаны совладельцы компаний «Рив Гош» и «Юлмарт» Август Мейер и его жена Инна Мейер. Их подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей. Мейер родился в США, но с 1990-х годов живет в России, где получил гражданство.

- Жена Владимира Домнина, осужденного по обвинению в причастности к «Правому сектору», рассказала, что ее мужа регулярно пытают в тверском СИЗО №1. Сегодня Путин будет встречаться с членами своего правозащитного совета, и пытки – один из вопросов, стоящих в повестке. Здесь о подготовке соответствующего доклада рассказывает член СПЧ Андрей Бабушкин. Украинские журналисты выяснили, что бывший начальник знаменитой своими пытками Нижегородской ИК-14 Василий Волошин, объявленный в России в розыск (правда, по уголовному делу, не связанному с пытками), спокойно живет в Украине и даже получил там гражданство по праву рождения – вот эта удивительная история.

Прочее российское

- Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor, откуда можно скачать браузер. Здесь подробно объясняется, что такое Tor и ради чего его блокировать.

- По данным The Insider, семья бывшего премьер-министра и экс-главы СВР Михаила Фрадкова владеет имуществом на 2 млрд рублей, а сыновья Фрадкова и их жены, трудоустроенные в госструктурах, проводят много времени за границей. Сам Фрадков не может себе этого позволить: против него действуют европейские и американские санкции.

- Совет депутатов Ейского района Краснодарского края лишил мандата независимого депутата и одного из лидеров регионального отделения «Яблока» Александра Коровайного. Основанием для лишения стал счет в Сбербанке, заведенный родителями на его имя в девяностые годы. О лишении Коровайного мандата ходатайствовал сам губернатор.

- По данным сербского издания Danas, глава МВД Сербии Александр Вулин во время визита в Москву в мае 2021 года передал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву записи разговоров участников семинара российских муниципальных депутатов в Белграде. Семинар организовали политики Андрей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза. Вскоре после возвращения из Сербии Пивоварова задержали по делу о «нежелательной организации». По данным сербских журналистов, в Сербии создана специальная рабочая группа по борьбе с «цветными революциями».

- C фотографии мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко пропали часы за 2,5 млн рублей. В мэрии это объяснили его нежеланием «выставлять напоказ» дорогие аксессуары.

«Бук» под Воронежем

Пока политологи продолжают оценивать (довольно остроумно) результаты двухчасовых переговоров Путина и Байдена об Украине и перспективу отвода российских войск от границы, расследовательская группа CIT сообщает, что в военно-полевом лагере у села Масловка под Воронежем был замечен зенитный ракетный комплекс «Бук».

Путин в ответ на прямой вопрос журналиста, собирается ли Россия вторгаться в Украину, сказал, что Россия проводит «миролюбивую политику», но перспектива принятия Украины в НАТО ее «не может не беспокоить», потому что тогда там разместят «угрожающее нам оружие». Ту же нехитрую мысль замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила такими словами: «Он стремится воссоздать СССР».

Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров с Путиным, исключил отправку американских военных для защиты Украины, но подчеркнул готовность США оказывать Киеву военную помощь. По словам Байдена, США начали подготовку к переговорам стран НАТО с Россией.

В Беларуси и вокруг нее

- The New York Times пишет со ссылкой на источники в европейских спецслужбах, что бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, передавший пилоту Ryanair указание совершить экстренную посадку в Минске, летом перешел белорусско-польскую границу вместе с мигрантами из ближневосточных стран и теперь рассказывает польским следователям подробности захвата самолета. По его словам, в диспетчерской находился офицер КГБ Беларуси, который полностью контролировал процесс, постоянно созваниваясь с кем-то по телефону. В Польше готовят судебный иск, потому что посаженный самолет был зарегистрирован в этой стране и эксплуатировался польским филиалом Ryanair.

- После посадки самолета спецслужбы Беларуси задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу. Сейчас ей предъявлены окончательные обвинения по четырем статьям, в том числе за разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, она администрировала протестные телеграм-каналы, в которых выкладывались личные данные белорусских силовиков.

- Задержанную в Петербурге уроженку Витебска Яну Пинчук СК Беларуси тоже обвиняет по статьям о разжигании розни и призывах к действиям против нацбезопасности. В СК утверждают, что она тоже администрировала протестные телеграм-каналы.

- Заблокирован белорусский сайт «Ежедневник», редактора издания Сергея Сацука задержали после допроса и обыска.

Вокруг света

- Канцлером Германии избран социал-демократ Олаф Шольц. Он возглавил коалиционное правительство, в которое, кроме социал-демократов, входят представители зеленых и свободных демократов (такая коалиция называется «светофор»). Путин отправил Ангеле Меркель благодарственную телеграмму в связи с ее уходом с поста бундесканцлера после 16 лет работы.

- Во Франции отпустили задержанного по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Он оказался однофамильцем подозреваемого.

- При крушении вертолета Ми-17 в Индии погиб начальник штаба обороны страны Бипин Рават и еще 12 человек.

- Сауле Омарова отказалась от выдвижения на пост главного контролера банков США. Республиканцы подвергли ее обструкции на слушаниях в Сенате: они очень боялись, что она введет в США коммунизм, потому что она родилась в СССР и окончила МГУ.

- Австралия, Великобритания и Канада присоединились к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Важность этого шага и вообще важность американо-китайских отношений здесь объясняет директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России снова упал – до 30 752. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 9 миллионов 895 тысяч; официальное число жертв достигло к утру среды 284 823 человек (+1179 за сутки). Эти данные не отражают действительности, что косвенно подтверждают и рассказы сотрудников похоронных служб.

По данным сразу нескольких свежих исследований, штамм «омикрон» действительно лучше уходит от иммунитета, чем его предшественники. В связи с этим специалисты рекомендуют ускорить процесс получения третьей прививки-бустера, которая, по идее, должна гарантировать должную защиту. В Великобритании на этом фоне ввели дополнительные ограничения: ужесточен масочный режим, людям рекомендовано работать из дома.

Шесть ссылок

- Духовное. Рассказ историка-медиевиста Михаила Майзульса о вотивах – дарах, которые христиане вручали своим небесным патронам (это могли быть восковые руки и ноги, серебряные глаза, модели кораблей, расписные таблички). Или отрывок из книги Кирилла Кожурина «Соловецкое сидение 1668–1676 гг.» (изд-во «Евразия») – о восьмилетней осаде, которую выдержали соловецкие иноки, сопротивлявшиеся церковным реформам.

- Французская философия. Рассказ о жизни и творчестве Жиля Делеза (1925–1995). Или считавшееся утраченным интервью Мишеля Фуко 1978 года о первом томе «Истории сексуальности» и его восприятии французской публикой.

- Попытки понять настоящее. Рассуждения политолога Александра Кустарева о делиберативной согласительной демократии, которая должна прийти на смену партийно-конкурентной. Или конспект лекции историка Юрия Слезкина о том, как отказ от литературных канонов привел к закату западной цивилизации.

Искренне Ваши,

Семь Сорок

Агния Александровна

Кузнецова – русская советская писательница, литератор, уроженка города Иркутска.

Родилась в семье царского офицера 25 (12) февраля 1911 года. Ее настоящая

фамилия – Маркова. После окончания школы и историко-филологического факультета

имени А. А. Жданова работала сотрудником детских и молодежных газет в

Ленинграде и в Новосибирске. Три года была ответственным секретарем Иркутского

отделения Союза писателей РСФСР.

Большой период времени

связан с Сибирью: детство, юность, трудовая деятельность. Сибирскую природу,

сильный характер сибиряков показывает Агния Кузнецова в своих произведениях: «Сибирь! Сибирь! Только потому не стремятся

зимой на твои просторы люди со всего земного шара, что земляки твои скупы на

слово, особенно на похвалу. И еще потому, что не довелось великим поэтам

видеть, а затем воспевать твои ослепительные искрящиеся снега, голубое, как в

Венеции, небо и солнце, месяцами сияющее над городами, селами и полями твоими!».

Привлекая в актив Союза

писателей молодежь, Агния Александровна пишет рассказы и очерки о патриотизме

нового поколения. Герои ее произведений – школьники и учителя. Свою повесть «Земной

поклон», за которую она была отмечена в 1977 году государственной премией РСФСР

имени Крупской, писательница посвятила памяти своей учительницы и родной тети

Евгении Николаевны Домбровской, которая ее вырастила и воспитала.

В последние годы

пушкинская тема больше всего занимала писательницу. Результатом работы явились

повести «Под бурями судьбы жестокой», «А душу я твою люблю!», «Долли».

Произведения Агнии Александровны переведены на многие иностранные языки.

Тоненькая книжка (всего

170 страниц) Агнии Кузнецовой «Мы из

Коршуна» представлялась мне скучной и неинтересной. Да и обложка, по

сравнению с современными книгами, показалась мрачноватой. Невзрачная книжка

оказалась для меня глотком свежего воздуха. Повесть рассказывает о жителях

поселка «Коршун», про то светлое время, когда ключ от дома можно было оставлять

под ковриком; попроситься переночевать в любой дом – и тебе не откажут; когда к

директору школы в любое время можно было прийти в дом со своими проблемами и получить

ценный и мудрый совет, а случись горе – предложат помощь всем поселком.

А началось все с письма в

одну из самых популярных газет итальянского режиссера Рамоло Марчеллини. Он

обращался к советским людям с просьбой: если кому-либо известно, сообщить о

судьбе его сына Георгия Марчеллини. Во время Второй мировой войны его сын был мобилизован

в армию фашистским правительством, а на фронте он перешел на сторону русских,

был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в глубь страны.

По-разному отреагировали

жители нашей страны на письмо: кто равнодушно, кто с интересом, а жителей сибирского

поселка Коршуна это событие взволновало. Ведь именно в их поселке был похоронен

итальянский солдат, но о нем ничего не было известно. Старшеклассники сельской школы

многократно перечитывали это письмо, пытались найти тех, кто что-либо знал о

погибшем, отыскать сведения в заметках из школьных стенгазет. Несколько дней школьники

сочиняют ответное письмо, в котором сообщают, что сын режиссера Георгий

Марчеллини похоронен в рабочем поселке Коршун. Вскоре приходит сообщение на имя

директора Коршунской школы, что в небольшой рабочий поселок, в который даже из

города редко приезжают гости, из-за границы прибывает итальянский режиссер

Рамоло Марчеллини.

«И вот наступил этот день. Выдался он на славу. Итальянец смог увидеть

Сибирь во всем блеске весенней поры… Небо безоблачное, ослепительно синее.

Ветер где-то заснул «за горами и за долами»… И только изредка молодые, еще

клейкие и яркие-яркие листочки деревьев чуть уловимо трепещут, точно

потревоженные чьим-то осторожным дыханием.. «ИЛ-14» блеснул серебром крыльев в

синем небе и приземлился на брусничковском аэродроме. К самолету подкатили

лестницу. Дверь открылась. Опираясь на трость, на ступеньку шагнул высокий

худой старик в светлом костюме, в ботинках с длинными модными носами. Из-под

нависших серых бровей небольшими острыми глазами окинул он толпу встречающих,

приветливо улыбнулся, мягким движением руки приподнял шляпу. Это и был

знаменитый итальянский режиссер Рамоло Марчеллини».

О событиях, разворачивающихся

то в самом глухом уголке Сибири, то в далекой Италии можно прочитать в повести

«Мы из Коршуна». Кроме того, из этой книги можно многое узнать о жизни

школьников советской поры, о том, что их ждет много открытий: «…что на всей великой планете Земля люди

одинаковы, везде та же жизнь, те же страсти, радости и горе».

Много лет работая с

молодежью, писательница хорошо знала жизнь школ и комсомольских организаций.

Талантливые наброски художника-иллюстратора

В. Высоцкого в изображении природы и людей не только созвучны текстовому

описанию, но и представляют особое значение в понимании и чувствовании красоты,

эстетической действительности. Несколько точных, безукоризненных линий в

наброске показывают эмоции человека, неуловимое движение ветра, величие

северной природы. Мастерски описывает своих героев талантливая писательница, и

в композиционной зарисовке мы можем узнать, кто из героев – Славка: «…высок ростом, сложения отличного. Видно,

что силен и ловок. И лицом красив: нос с горбинкой, черные брови на переносье

срослись, темные глаза горят неспокойным блеском», а кто – Ваня Лебедев-Лабосян:

«Волосы у Вани светлые, с рыжинкой, глаза

голубые, улыбчивые. Широкое, румяное лицо с добрыми губами белыми, крепкими

зубами простодушно и очень располагает к себе. Выглядит Ваня взрослее своих

однолеток, и поэтому школьники называют его – Иван Иванович Лебедев-Лабосян».

Повесть «Земной поклон» впервые была

опубликована в журнале «Октябрь» за 1976 год. Эта повесть о нелегком труде

учителя и его учеников в одной из школ Сибири.

Во время ремонта на

одной из стен школы обнаружилась более чем странная надпись, которая больше

подходила под современное время, и совсем не характерна была для царского.

Надпись гласила: «Легче сделать

воспитанника образованным, чем утвердить в его душе уважение к человеку как

высшей ценности, чтобы с детства человек был другом, товарищем и братом для

другого человека. Поэтому учитель в первую очередь должен быть воспитателем».

Прежде на месте школы был приют имени Саратовкина, построенный с целью

эксплуатации детского труда. А позже его сын, Николай Михайлович, преобразовал

приют в настоящий детский дом.

Классный руководитель

этой школы, несмотря на свое прозвище – Иоанн Грозный – был человеком большой

души, прекрасным педагогом. «Обладатель сверхпедагогического провидения», так

еще называли Грозного в классе, пытался приобщить детей к изучению родного

края.

Заинтересовавшись

надписью, он приступает к написанию книги о Николае Михайловиче Саратовкине.

Ребята с готовностью занялись поиском материалов о Саратовкине с целью помочь

любимому учителю, за которого они были готовы «в огонь и воду». Не все педагоги

поддерживают Николая Михайловича в его начинаниях, порой их убедить значительно

труднее, чем детей: «Поймите вы! Это же

юные следопыты! Проникнитесь, наконец, новым, что несет жизнь. Задумайтесь о

новых формах работы. На увлекательных поисках материалов по истории родного

края дети учатся и воспитываются, познают жизнь, отношения друг с другом, с

семьей, со школой, со взрослыми…». Вскоре в результате поисков ребятам открываются

интересные факты.

Эта удивительная история

про миллионера, отдавшего все свое состояние детскому приюту; про детского учителя,

сумевшего увлечь подростков чудесной мечтой, укрепить в них веру в правду и добро,

будет интересна читателям любого возраста.

Желающие могут послушать

аудиопостановку по мотивам повести, которая называется «Изба раздумий» в

исполнении талантливых актеров Вячеслава Тихонова, Елены Прокловой, Андрея

Мягкова, Татьяны Пельтцер и других.

Повесть «Честное комсомольское» так же, как и

первые две, посвящена нелегкому труду сельского учителя. После выхода книги в

свет Агния Кузнецова получила несколько тысяч писем: и личных, и коллективных.

В отдаленном селе под

названием Погорюй произошли события, которые Агния Кузнецова постаралась

описать достоверно и без прикрас.

Классный учитель десятого

класса Александр Александрович получает письмо от одноклассницы Кати Крутовой,

которую он искал всю жизнь. Воспитывался он в детском доме, там он получил свое

имя Александр Бахметьев. Кроме математики он увлекался игрой на разных

музыкальных инструментах и обратил внимание на Катю, потому что она хорошо

играла на рояле. Последний раз они виделись, когда были студентами, но, как это

часто случается, пути их разошлись. И вот через двадцать лет Александр

Александрович получает от нее долгожданное письмо. Не могла знать Катя, что

из-за контузии слух Александра становился все слабее и слабее, и он уже плохо

слышал музыку. Преподавать становилось все тягостнее. Ученики других классов

беззастенчиво пользовались его глухотой.

В каждой школе есть

любимые и нелюбимые учителя. Так, Александр Александрович был в десятом классе

самым любимым и самым уважаемым. Но во время отсутствия директора в школе завуч

Алевтина Илларионовна вынуждает уволиться справедливого и внимательного

педагога Александра Александровича, обвиняя его в неполноценности из-за его

недуга. Старшеклассники протестуют против ухода своего классного учителя и

собираются писать письмо в облоно и министру.

Что чувствует учитель,

всю свою жизнь посвятивший школе? «День

подачи заявления был самым безрадостным за всю сорокалетнюю жизнь учителя. Он

ничем не мог заняться, метался по комнате, чувствовал страшное одиночество».

«Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь! – несколько раз

шептал он слова Лаврецкого, горячим лбом прижимаясь к стеклу окна. Какими

дорогими казались ему в эти минуты школа, ученики! А теперь ничего этого не

будет. Останется одиночество и тишина, мертвая тишина, к которой он уже

достаточно привык. Но разве мог он жить один на один с этим одиночеством и

тишиной. Кричи, плачь, зови на помощь – все бесполезно. Никому больше не нужен

глухой учитель, ни обществу, ни человеку. Жизнь кончилась».

Всё же ученикам удалось отстоять

право своего учителя на преподавание в школе. «Как радостно было Александру Александровичу слушать все это! Легче

становилось дышать. Комната не казалась уже такой тесной и темной. Небо,

которое виднелось в окно, не угнетало безнадежной мрачностью. Он не одинок!

Рядом с ним друг и еще многие и многие его друзья, преданные и горячие, борются

за него, за правду. Нет, жить стоит!».

И Катя Крутова (теперь

Екатерина Ермолаевна), любовь к которой он пронес через всю свою жизнь, приедет

к нему. С которой состоится нелегкий разговор. И вновь ей придется покинуть

любимого человека ради семьи, ради любимого сына: «Любовь к нему или уязвляла совесть Екатерины Ермолаевны, или

претендовала на ее материнские чувства».

Так выразительно и

эмоционально показать чувства двух немолодых людей может только такая талантливейшая

писательница, как Агния Александровна Кузнецова.

«Незабываема ты, первая любовь, чистая, прекрасная и беспредельная, как

ясное утреннее небо, и скромная, как полевая ромашка! Незабываема ты и среди

ненастья жизни, и в светлые дни ее. Нечего вспомнить тому, кто не знал в юности

этого чистого неба, этой скромной ромашки. Не с чем сравнить свои чувства,

нечем очистить их, нечему поклониться!».

И, как часто случается в

жизни, одна беда ведет за собой другую: пожар на МТС и гибель самого лучшего

ученика в школе. «Весь Погорюй провожал

Сашу Коновалова, от мала до велика. Дома стояли закрытые, учреждения пустые.

Все в эти часы думали о нем, оплакивали его, и только добрые, только

возвышенные мысли рождала у погорюйцев его смерть: будем человечнее,

внимательнее друг к другу, будем дружнее». И опять мучительные размышления

педагога: «Что сказать им? Как ответить

на их вопросы?… Мы воспитывали их в атмосфере одной лишь радости. Даже от

книг, в которых говорится о смерти, мы оберегали их, и они привыкли к тем

книгам, в которых все хорошо кончается. Не понимают они еще страдания, не

подготовлены к нему, а оно неизбежно, потому что на свете существуют и болезни,

и смерть, и неудачи, которые подчас могут сопутствовать человеку на протяжении

всей жизни. Эта атмосфера постоянного благополучия может лишь развить в них

эгоизм. Здесь наша вина. Наша ошибка…»

Прочитав эти

необыкновенные в своей простоте, душевности, непосредственности книги, я

подумала: как жаль, что мне не довелось прочитать их раньше. Произведения Агнии

Кузнецовой всегда открытые и правдивые. Такие повести

хочется читать и перечитывать многократно.

Кузнецоа, Агния

Александровна // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кузнецова,_Агния_Александровна

Агния Кузнецов. – URL: http://m.readly.ru/author/8849/

Кузнецова, А. А Земной

поклон: повесть [Электронный ресурс] // LibreBook [электронная коллекция книг]. – URL: https://librebook.me/zemnoi_poklon

Кузнецова, А. А. Честное

комсомольское: повесть: [для старшего возраста] / А. А. Кузнецова; [художник В.

Теплов]. – Красноярск: Книжное издательство, 1980. – 152 с.: ил.

Кузнецова, А. А. Мы из

Коршуна: повесть: [для старшего возраста] / А.А. Кузнецова; рисунки В.

Высоцкого. – Москва: Детская литература, 1970. – 174 с. : ил.

Кузнецова, А. А. Земной

поклон; Честное комсомольское / А. А. Кузнецова : повести. — Москва: Детская

литература,1979. – 352 с. : ил. – (Золотая библиотека. Библиотека юношества). –

URL: https://knigogid.ru/books/69927-zemnoy-poklon-chestnoe-komsomo

Елена Прокопенко, библиотекарь

библиотеки №10