Æèë-áûë ïîï,

Òîëîêîííûé ëîá.

Ïîøåë ïîï ïî áàçàðó

Ïîñìîòðåòü êîé-êàêîãî òîâàðó.

Íàâñòðå÷ó åìó Áàëäà

Èäåò, ñàì íå çíàÿ êóäà.

«×òî, áàòüêà, òàê ðàíî ïîäíÿëñÿ?

×åãî òû âçûñêàëñÿ?»

Ïîï åìó â îòâåò: «Íóæåí ìíå ðàáîòíèê:

Ïîâàð, êîíþõ è ïëîòíèê.

À ãäå íàéòè ìíå òàêîãî

Ñëóæèòåëÿ íå ñëèøêîì äîðîãîãî?»

Áàëäà ãîâîðèò: «Áóäó ñëóæèòü òåáå ñëàâíî,

Óñåðäíî è î÷åíü èñïðàâíî,

ãîä çà òðè ùåëêà òåáå ïî ëáó,

Åñòü æå ìíå äàâàé âàðåíóþ ïîëáó».

Ïðèçàäóìàëñÿ ïîï,

Ñòàë ñåáå ïî÷åñûâàòü ëîá.

Ùåëê ùåëêó âåäü ðîçü.

Äà ïîíàäåÿëñÿ îí íà ðóññêèé àâîñü.

Ïîí ãîâîðèò Áàëäå: «Ëàäíî.

Íå áóäåò íàì îáîèì íàêëàäíî.

Ïîæèâè-êà íà ìîåì ïîäâîðüå,

Îêàæè ñâîå óñåðäèå è ïðîâîðüå».

Æèâåò Áàëäà â ïîïîâîì äîìå,

Ñïèò ñåáå íà ñîëîìå,

Åñò çà ÷åòâåðûõ,

Ðàáîòàåò çà ñåìåðûõ;

Äî ñâåòëà âñå ó íåãî ïëÿøåò.

Ëîøàäü çàïðÿæåò, ïîëîñó âñïàøåò,

Ïå÷ü çàòîïèò, âñå çàãîòîâèò, çàêóïèò,

ßè÷êî èñïå÷åò äà ñàì è îáëóïèò.

Ïîïàäüÿ Áàëäîé íå íàõâàëèòñÿ,

Ïîïîâíà î Áàëäå ëèøü è ïå÷àëèòñÿ,

Ïîïåíîê çîâåò åãî òÿòåé:

Êàøó çàâàðèò, íÿí÷èòñÿ ñ äèòÿòåé.

Òîëüêî ïîï îäèí Áàëäó íå ëþáèò,

Íèêîãäà åãî íå ïðèãîëóáèò.

Î ðàñïëàòå äóìàåò ÷àñòåíüêî:

Âðåìÿ èäåò, è ñðîê óæ áëèçåíüêî.

Ïîï íè åñò, íè ïüåò, íî÷è íå ñïèò:

Ëîá ó íåãî çàðàíå òðåùèò.

Âîò îí ïîïàäüå ïðèçíàåòñÿ:

«Òàê è òàê: ÷òî äåëàòü îñòàåòñÿ?»

Óì ó áàáû äîãàäëèâ,

Íà âñÿêèå õèòðîñòè ïîâàäëèâ.

Ïîïàäüÿ ãîâîðèò: «Çíàþ ñðåäñòâî,

Êàê óäàëèòü îò íàñ òàêîå áåäñòâî:

Çàêàæè Áàëäå ñëóæáó, ÷òîá ñòàëî åìó íåâìî÷ü;

À òðåáóé, ÷òîá îí åå èñïîëíèë òî÷ü-â-òî÷ü.

Òåì òû è ëîá îò ðàñïðàâû èçáàâèøü

Í Áàëäó-òî áåç ðàñïëàòû îòïðàâèøü».

Ñòàëî íà ñåðäöå ïîïà âåñåëåå,

Íà÷àë îí ãëÿäåòü íà Áàëäó ïîñìåëåå.

Âîò îí êðè÷èò: «Ïîäè-êà ñþäà,

Âåðíûé ìîé ðàáîòíèê Áàëäà.

Ñëóøàé: ïëàòèòü îáÿçàëèñü ÷åðòè

Ìíå îáðîê íî ñàìîé ìîåé ñìåðòè;

Ëó÷øåãî á íå íàäîáíî äîõîäà,

Äà åñòü íà íèõ íåäîèìêè çà òðè ãîäà.

Êàê íàåøüñÿ òû ñâîåé ïîëáû,

Ñîáåðè-êà ñ ÷åðòåé îáðîê ìíå ïîëíûé».

Áàëäà, ñ ïîïîì ïîíàïðàñíó íå ñïîðÿ,

Ïîøåë, ñåë ó áåðåãà ìîðÿ;

Òàì îí ñòàë âåðåâêó êðóòèòü

Äà êîíåö åå â ìîðå ìî÷èòü.

Âîò èç ìîðÿ âûëåç ñòàðûé Áåñ:

«Çà÷åì òû. Áàëäà, ê íàì çàëåç?»

— «Äà âîò âåðåâêîé õî÷ó ìîðå ìîðùèòü

Äà âàñ, ïðîêëÿòîå ïëåìÿ, êîð÷èòü».

Áåñà ñòàðîãî âçÿëà òóò óíûëîñòü.

«Ñêàæè, çà ÷òî òàêàÿ íåìèëîñòü?»

— «Êàê çà ÷òî? Âû íå ïëîòèòå îáðîêà,

Íå ïîìíèòå ïîëîæåííîãî ñðîêà;

Âîò óæî áóäåò íàì ïîòåõà,

Âàì, ñîáàêàì, âåëèêàÿ ïîìåõà».

— «Áàëäóøêà, ïîãîäè òû ìîðùèòü ìîðå.

Îáðîê ñïîëíà òû ïîëó÷èøü âñêîðå.

Ïîãîäè, âûøëþ ê òåáå âíóêà».

Áàëäà ìûñëèò: «Ýòîãî ïðîâåñòè íå øòóêà!»

Âûíûðíóë ïîäîñëàííûé áåñåíîê,

Çàìÿóêàë îí, êàê ãîëîäíûé êîòåíîê:

«Çäðàâñòâóé, Áàëäà-ìóæè÷îê;

Êàêîé òåáå íàäîáåí îáðîê?

Îá îáðîêå âåê ìû íå ñëûõàëè,

Íå áûëî ÷åðòÿì òàêîé ïå÷àëè.

Íó. òàê è áûòü — âîçüìè, äà ñ óãîâîðó,

Ñ. îáùåãî íàøåãî ïðèãîâîðó —

×òîáû âïðåäü íå áûëî íèêîìó ãîðÿ:

Êòî ñêîðåå èç íàñ îáåæèò îêîëî ìîðÿ,

Òîò è áåðè ñåáå ïîëíûé îáðîê,

Ìåæäó òåì òàì ïðèãîòîâÿò ìåøîê».

Çàñìåÿëñÿ Áàëäà ëóêàâî:

«×òî òû ýòî âûäóìàë, ïðàâî?

Ãäå òåáå òÿãàòüñÿ ñî ìíîþ,

Ñî ìíîþ, ñ ñàìèì Áàëäîþ?

Ýêîãî ïîñëàëè ñóïîñòàòà!

Ïîäîæäè-êà ìîåãî ìåíüøåãî áðàòà».

Ïîøåë Áàëäà â áëèæíèé ëåñîê,

Ïîéìàë äâóõ çàéêîâ äà â ìåøîê.

Ê ìîðþ îïÿòü îí ïðèõîäèò,

Ó ìîðÿ áåñåíêà íàõîäèò.

Äåðæèò Áàëäà çà óøè îäíîãî çàéêó:

«Ïîïëÿøè-òêà òû ïîä íàøó áàëàëàéêó;

Òû, áåñåíîê, åùå ìîëîäåíåê,

Ñî ìíîþ òÿãàòüñÿ ñëàáåíåê;

Ýòî áûëî á ëèøü âðåìåíè òðàòà.

Îáãîíè-êà ñïåðâà ìîåãî áðàòà.

Ðàç, äâà, òðè! äîãîíÿé-êà».

Ïóñòèëèñü áåñåíîê è çàéêà:

Áåñåíîê ïî áåðåãó ìîðñêîìó,

À çàéêà â ëåñîê äî äîìó.

Âîò, ìîðå êðóãîì îáåæàâøè,

Âûñóíóâ ÿçûê, ìîðäêó ïîäíÿâøè,

Ïðèáåæàë áåñåíîê çàäûõàÿñü,

Âåñü ìîêðåøåíåê, ëàïêîé óòèðàÿñü,

Ìûñëÿ: äåëî ñ Áàëäîþ ñëàäèò.

Ãëÿäü — à Áàëäà áðàòöà ãëàäèò,

Ïðèãîâàðèâàÿ: «Áðàòåö ìîé ëþáèìûé,

Óñòàë, áåäíÿæêà! îòäîõíè, ðîäèìûé».

Áåñåíîê îòîðîïåë,

Õâîñòèê ïîäæàë, ñîâñåì ïðèñìèðåë,

Íà áðàòöà ïîãëÿäûâàåò áîêîì.

«Ïîãîäè,— ãîâîðèò,— ñõîæó çà îáðîêîì».

Ïîøåë ê äåäó, ãîâîðèò: «Áåäà!

Îáîãíàë ìåíÿ ìåíüøîé Áàëäà!»

Ñòàðûé Áåñ ñòàë òóò äóìàòü äóìó.

À Áàëäà íàäåëàë òàêîãî øóìó,

×òî âñå ìîðå ñìóòèëîñü

È âîëíàìè òàê è ðàñõîäèëîñü.

Âûëåç áåñåíîê: «Ïîëíî, ìóæè÷îê,

Âûøëåì òåáå âåñü îáðîê —

Òîëüêî ñëóøàé. Âèäèøü òû ïàëêó ýòó?

Âûáåðè ñåáå ëþáèìóþ ìåòó.

Êòî äàëåå ïàëêó áðîñèò,

Òîò ïóñêàé è îáðîê óíîñèò.

×òî æ? áîèøüñÿ âûâèõíóòü ðó÷êè?

×åãî òû æäåøü?» — «Äà æäó âîí ýòîé òó÷êè:

Çàøâûðíó òóäà òâîþ ïàëêó,

Äà è íà÷íó ñ âàìè, ÷åðòÿìè, ñâàëêó».

Èñïóãàëñÿ áåñåíîê äà ê äåäó,

Ðàññêàçûâàòü ïðî Áàëäîâó ïîáåäó,

À Áàëäà íàä ìîðåì îïÿòü øóìèò

Äà ÷åðòÿì âåðåâêîé ãðîçèò.

Âûëåç îïÿòü áåñåíîê: «×òî òû õëîïî÷åøü?

Áóäåò òåáå îáðîê, êîëè çàõî÷åøü…»

— «Íåò,— ãîâîðèò Áàëäà,—

Òåïåðü ìîÿ ÷åðåäà,

Óñëîâèÿ ñàì íàçíà÷ó,

Çàäàì òåáå, âðàæåíîê, çàäà÷ó.

Ïîñìîòðèì, êàêîâà ó òåáå ñèëà.

Âèäèøü: òàì ñèâàÿ êîáûëà?

Êîáûëó ïîäûìè-òêà òû,

Äà íåñè åå ïîëâåðñòû;

Ñíåñåøü êîáûëó, îáðîê óæ òâîé;

Íå ñíåñåøü êîáûëû, àí áóäåò îí ìîé».

Áåäíåíüêèé áåñ

Ïîä êîáûëó ïîäëåç,

Ïîíàòóæèëñÿ,

Ïîíàïðóæèëñÿ,

Ïðèïîäíÿë êîáûëó, äâà øàãà øàãíóë.

Íà òðåòüåì óïàë, íîæêè ïðîòÿíóë.

À Áàëäà åìó: «Ãëóïûé òû áåñ,

Êóäà æ òû çà íàìè ïîëåç?

È ðóêàìè-òî ñíåñòè íå ñìîã,

À ÿ, ñìîòðè, ñíåñó ïðîìåæ íîã».

Ñåë Áàëäà íà êîáûëêó âåðõîì

Äà âåðñòó ïðîñêàêàë, òàê ÷òî ïûëü ñòîëáîì.

Èñïóãàëñÿ áåñåíîê è ê äåäó

Ïîøåë ðàññêàçûâàòü ïðî òàêóþ ïîáåäó.

×åðòè ñòàëè â êðóæîê,

Äåëàòü íå÷åãî — ñîáðàëè ïîëíûé îáðîê

Äà íà Áàëäó âçâàëèëè ìåøîê.

Èäåò Áàëäà, ïîêðÿêèâàåò,

À ïîï, çàâèäÿ Áàëäó, âñêàêèâàåò,

Çà ïîïàäüþ ïðÿ÷åòñÿ,

Ñî ñòðàõó êîðÿ÷èòñÿ.

Áàëäà åãî òóò îòûñêàë,

Îòäàë îáðîê, ïëàòû òðåáîâàòü ñòàë.

Áåäíûé ïîï

Ïîäñòàâèë ëîá:

Ñ ïåðâîãî ùåëêà

Ïðûãíóë ïîï äî ïîòîëêà;

Ñî âòîðîãî ùåëêà

Ëèøèëñÿ ïîï ÿçûêà,

À ñ òðåòüåãî ùåëêà

Âûøèáëî óì ó ñòàðèêà.

À Áàëäà ïðèãîâàðèâàë ñ óêîðèçíîé:

«Íå ãîíÿëñÿ áû òû, ïîï, çà äåøåâèçíîé»

1831

Ïîïóëÿðíîñòü: 1041, Last-modified: Sun, 10 May 1998 07:18:32 GMT

Гаврилова Наталия Вячеславовна,

воспитатель детского сада № 65

Санкт-Петербурга

Сегодня становится актуальным присоединение детей к миру русского языка, его богатству. Для любого дошкольника сказки – увлекательный мир, в котором разговаривают животные, птицы, где добро побеждает зло. Для детей именно сказки А.С.Пушкина всегда познавательны и интересны. Они легки для их восприятия и понимания, потому что написаны в стихах. Все герои привлекают детей своей необычностью и запоминаются надолго, что не даёт возможность долго оторваться от интересной сказки и дать волю своему воображению и творчеству. Дети очень легко могут представить и даже изобразить и учёного кота, и величественных богатырей, которые выходят из волн морских.

Дошкольники любят интересную сказку, особенно выраженную в поэтической форме красивым литературным языком А. С.Пушкина: мысли и чувства, вызванные ими долгое время не исчезают, они проявляются в действиях, рассказах, играх. Сказка играет важную роль в духовном развитии дошкольника. В его воображении живёт целый мир, оживают сказочные образы, манят далёкие путешествия, растёт жажда познания. Они открывают маленькому читателю огромный мир человеческих мыслей, чувств, переживаний, приобщают его к культурным общечеловеческим ценностям и богатству родного языка. Сказки Пушкина представляют собой совокупность мудрости и духовного наследия русского народа, богатства оригинальных сюжетов. В основе пушкинских сказок лежат фольклорные сказания, песни, былины. Сказки Пушкина оказывают огромное влияние на эмоциональное развитие детей, развивают их воображение, расширяют словарный запас ребёнка, воспитывают лучшие морально – нравственные качества. Сказки А.С.Пушкина любимы детьми дошкольного возраста. В эти годы они очень восприимчивы к ярким картинам, динамическому сюжету, основанному на действиях, поступках героев. И к героям сказок у детей складывается определённое отношение: восхищают и радуют своими подвигами, острым умом одни из них, порождают ощущение негодования – другие. Дошкольников интересует и сказочная обстановка, заставляющая работать воображение, располагающая к фантазированию. Привлекает детей и образная простая русская речь. И самое главное, что ребёнок берёт из сказок А.С.Пушкина ощущение радости жизни, веру в чудо. В процессе восприятия сказок развивается эмоциональная отзывчивость, положительное отношение к героям сказок, активизируется потребность к чтению, повышается интерес к произведениям Пушкина. Дети получают более глубокие знания о традициях русского народа, культуре, быте, совершенствуются социальные навыки поведения. Сказки Пушкина оказывают на ребёнка глубокое и плодотворное воспитательное воздействие, раскрывают перед ним большие явления человеческой жизни и важные социально нравственные проблемы в простой яркой и эмоциональной форме. Наиболее популярны 5 сказок А.С.Пушкина. Сказки очень объёмные и читать их следует не сразу полностью, а по главам, в том порядке каком их распределил автор. Таким образом у детей развивается не только внимательность, но и причинно – следственные связи. Чтение сказок должно быть выразительным и эмоциональным, что поможет ребёнку сформировать собственное отношение к персонажам и сюжетным событиям сказки. Знакомство со сказками Пушкина я начинаю в старшем дошкольном возрасте. В этот период у ребёнка формируется сознательное восприятие мира, он впитывает в себя новую информацию и запоминает её. Именно в этом возрасте дети способны обсудить поведение злой старухи или царя Гвидона, проявить сочувствие к бедной царевне, поэтому очень важно просить ребёнка высказать своё мнение о прочитанном, это будет способствовать развитию речевых навыков. При чтении сказки о попе и работнике его Балде следует обратить внимание детей на персонажа Балду: он находчивый, справедливый, трудолюбивый, а также объяснить значение слов: полба, оброк и толоконный лоб. Сказка о золотом петушке учит детей держать своё слово, даже когда совсем не хочется и развивает осознание того, что за любые поступки рано или поздно придётся расплачиваться. Читая сказку о царе Салтане, сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди стоит обратить внимание детей на выразительные образы женщин – царевну Лебедь и мать Гвидона, на заботу сына о матери, на верность и преданность. При чтении сказки о рыбаке и рыбке ребёнок понимает, что жадность не должна становиться для человека главной целью в жизни. Стремясь лучше познакомить детей со сказками мною, были разработаны коллажи по сказкам Пушкина. В своей работе я использую коллажи после прочтения сказки. Они помогают ребятам быстрее запомнить содержание сказок, главных героев, сказочные предметы, а также способствуют расширению словарного запаса, развивают связную речь, зрительную память, словесно – логическое мышление и стимулируют познавательный интерес. Вместе с детьми мы рассматриваем каждую картинку на коллаже и вспоминаем какое отношение картинка имеет к сказке, это помогает ребятам легко и быстро запомнить текст и опираясь на коллаж воспроизвести содержание той или иной сказки.

Литературный вечер, посвященный А. С. Пушкину «Люблю я Пушкина творенья…» в подготовительной к школе группе

Образовательная область «Речевое развитие».

Цель: продолжать формировать у детей интерес к художественной литературе, развивать интерес к творчеству великого русского поэта А.С.Пушкина.

Задачи:

Образовательные: закрепить знания о творчестве и биографии А.С.Пушкина; учить детей понимать поэтическое слово А.С. Пушкина, вдумываться в смысловое значение сказок и стихов поэта; формировать умение чётко, ясно и последовательно отвечать на поставленные вопросы; совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений, в драматизациях.

Развивающие: развивать творческие способности, умение создавать выразительные образы героев сказок.

Воспитательные: воспитывать любовь и уважение к творчеству великого русского поэта.

Предварительная работа:

· Знакомство с биографией и творчеством А.С. Пушкина.

· Чтение сказок и стихотворений А.С. Пушкина.

· Рассматривание иллюстраций к сказкам А.С. Пукшина.

· Проведение выставки книг со сказками А.С. Пушкина.

· Рисование иллюстраций к сказкам А.С. Пушкина.

· Разучивание небольших отрывков из сказок А.С. Пушкина и чтение по ролям.

Методы: худ.слово, игровой метод, физ.минутка, поощрение, использование наглядного материала, смена видов деятельности, беседа, вопросы, объяснение, демонстрация, побуждение к ответам, прослушивание аудиозаписи.

Оборудование: сказки А. С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне», «Сказка о золотом Петушке», «Сказка о попе и его работнике Балде», отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» — «Лукоморье»; презентация, сундук (зеркало, яблоко), аудиозапись Римского-Корсакова «Полет шмеля», восточная музыка; картинки (собака, конь, муха, белка, лебедь, комар), зеркало с ручкой, картинки героев из сказок А.С. Пушкина.

Ход литературного вечера:

Более 200-х лет назад в России произошло замечательное событие. Родился великий русский поэт — А. С. Пушкин.

В радостные праздники и суровые дни помним мы его прекрасные стихи и волшебные сказки. И «ветер по морю гуляет», и «Ученого кота» и «царя Салтана».

Идут и идут годы, а пушкинские строки бегут, как волны, сквозь время, радуют нас, дарят нам силу, красоту и учат любить жизнь — любить друзей, свой народ и родную Землю.

Мы много с вами читали стихов, сказок Пушкина. А сегодня я вам расскажу о детстве и семье Пушкина. Пушкин родился в Москве. Вот таким он был маленьким мальчиком с голубыми глазами и с кудрявой головкой. У Саши Пушкина была сестра Ольга и младший брат Лев.

Маленький Саша был шаловливым и смышленым мальчиком. В 6 лет он сочинил свое первое стихотворение. А в 8 и 9 лет писал басни, пьесы и поэмы со сказочным сюжетом.

Родители поэта Сергей Львович и Надежда Осипова были не богатыми, но умными, образованными, интеллигентными людьми, они очень любили литературу. Поэтому у них в доме была большая, богатая библиотека.

Маленький Саша часто засиживался там. А отец не запрещал ему брать и читать самые взрослые, самые сложные книги. А читать, писать и говорить прекрасным русским языком его научила бабушка Мария Алексеевна. А еще его любимая няня Арина Родионовна.

«Подруга дней моих суровых

Голубка дряхлая моя …» —

Напишет Пушкин позже о ней. Няня Пушкина знала очень много народных песен и сказок. Замечательно их рассказывала, а Александр часами мог сидеть и слушать их. «Что за прелесть эти сказки» напишет он в письме к брату.

Когда Александру исполнилось 12 лет, родители отправили его в музей в царское село. Детство кончилось.

Множество своих стихов посвятил поэт прекрасной русской природе, ее красоте в разные времена года. И хотя любимым временем года поэта была осень.

Унылая пора! Очей очарованье

Приятна мне твоя прощальная краса

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и золото одетые леса.

В их сенях ветра шум и свежее дыхание,

И мглой волнистою покрыты небеса

И редкий солнца луч, и первые морозы,

И отдаленные седой зимы угрозы.

Но и о зиме Пушкин написал много прекрасных стихов. Ведь зима — это волшебница, это проказница, это матушка – так ласково называл ее Пушкин.

А сейчас приглашаю прочитать стихи А.С., кто хотел бы прочитать.

Уже давно нет А. С. Пушкина, но стихи, сказки, поэмы его продолжают жить. Ну а сейчас игра — викторина по сказкам А. С. Пушкина.

Игра-викторина по сказкам А. С. Пушкин

Ход викторины:

Ведущий: Итак, друзья, начнем программу.

Затей у нас большой запас!

А для кого они? Для вас!

Песни, загадки и пляски.

Но нет ничего интересней,

Чем наши волшебные сказки.

Сказку нередко наполняют разные чудеса. Сейчас мы вспомним любимые вами сказки А. С. Пушкина и пригласим в гости героев сказок.

Дорогие, дети! Я приглашаю вас в сказочную страну «Лукоморье»

— Кто автор этих строк «У Лукоморья дуб зеленый…»

— Сколько всего сказок написал А. С. Пушкин? (7)

— Сейчас мы проведем викторину по этим сказкам и узнаем, как хорошо вы знаете произведения А. С. Пушкина.

Итак, давайте приоткроем дверь в прекрасный мир сказок.

Разминка:

На нашей выставке рисунков и иллюстраций много героев из самых разных сказок А. С. Пушкина. А ну-ка узнайте, кто они?

1.задание: «Музыкальный конкурс»

— Кто и в какой сказке поет песенку «Во саду ли во городе» (вед. поет).

Белка в «Сказке о царе Салтане».

2.задание: «Сундук»

— В ящике лежит предмет, с помощью которого злая мачеха пыталась погубить прекрасную царевну. Что это за предмет, и какая сказка?

Яблоко, «Сказка о мертвой царевне»

3.задание: «Сундук-2»

В ящике лежит предмет, который в сказке А. С. Пушкина говорил человеческим голосом. Что это? В какой сказке?

Зеркало, в «Сказке о мертвой царевне…».

4.задание: «Отгадай».

— На листе бумаги, изображены различные животные, нужно найти тех из них, о ком говорится в сказках А. С. Пушкина (собака, конь, муха, белка, лебедь, комар).

5.задание: «Назови сказку»

Из какой сказки этот отрывок.

а) — И в глазах у всей столицы

Петушок спорхнул со спицы,

К колеснице полетел

И царю на темя сел.

Встрепенулся, клюнул в темя

Взился… и в тоже время

С колесницы пал Дадон-

Охнул раз – и умер он.

(«Сказка о золотом петушке»)

б) Старичок к старухе воротился

Что ж? пред ним царские палаты,

В палатах видит сваю старуху,

За столом сидит она царствует,

Служат ей бояре да дворяне.

(«Сказка о рыбаке и рыбке».)

в) В тот же день царица злая,

Доброй вести ожидая,

В тайне зеркальце взяла

И вопрос свой задала.

«Я ль, скажи мне, всех милее,

Всех румяней и белее?»

(«Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях».)

г) Жил — был поп толоконный лоб

Пошел поп по базару

Посмотреть кой-какого товару.

(«Сказка о попе и его работнике Балде».)

д) Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком

Кабы я была царица, —

Говорит одна девица

То на весь крещеный мир

Приготовила б я пир.

(«Сказка о царе Салтане».)

6.задание: «Конкурс для девочек».

— Свет мой, зеркальце! Скажи, да всю правду доложи…»

Героиня какой сказки, обращается к зеркалу с такими словами?

Попробуйте и вы, девочки, обратитесь к зеркалу, выигрывает та, которая наиболее выразительно скажет слова.

7-е задание: Послушайте, дети фрагмент из известной вам сказки — оперы и узнайте его. (Полет шмеля из сказки-оперы «Сказка о царе Салтане» Римский-Корсаков)

8-е задание: Музыкальная пауза.

Вот шатер вдруг распахнулся

И девица, Шамаханская царица

Вся сияя, как заря,

Тихо к нам она вошла. «Восточный танец»

9-е задание: Игра

1. Сказочный персонаж, исполняющий желания? (золотая рыбка)

2. Назовите место, где спала мертвая царевна (гора)

3. Кто сказал королевичу Елисею, где находится царевна? (ветер)

4. Жилище старика и старухи (землянка)

5. Сколько раз закидывал старик невод в море? (3раза)

6. В кого превращался князь Гвидон, чтобы попасть к царю Салтану? (комара, муху, шмеля).

7. Что у Царевны-Лебеди блестело под косой? (месяц).

А во лбу? (звезда).

8. Сторож, извещающий об опасности? (петушок).

9. Как звали находчивого, трудолюбивого работника в сказке Пушкина? (Балда).

10. Сколько сыновей у царя Додона? (2 сына).

10-е задание: Игра «Найди пару»

Объединить героев по парам и назвать сказку, повествующую об этих героях.

Ведущая: Заканчивается наша встреча с великим русским поэтом А.С.Пушкиным. Пусть всегда стихи поэта озаряют нашу жизнь. Проходят века, но все так же светло и молодо звучат пушкинские стихи, и мы приклоняемся перед великим русским поэтом.

Россия – сколько в этом звуке

Для сердца русского слилось.

Поля, равнины золотые —

О, сколько в нем отозвалось!

Подведем итоги. Награждение победителей викторины.

Еще со школьной парты все знают, какое значение в жизни Александра Пушкина играла его няня Арина Родионовна, которая с самого раннего детства рассказывала будущему поэту и писателю сказки, привив ему любовь к языку, к миру литературы и к интересным историям. 6 июня будет отмечаться день рождения поэта, и это отличный повод узнать, как великий писатель создавал свои сказки и из каких историй черпал вдохновение.

Сказочный период

Александр Пушкин писал сказки в начале 1830-х годов, тогда к фольклору были обращены взоры многих писателей. К примеру, именно в этот период Гоголь создал свои «Вечера на хуторе близ Диканьки», Ершов — «Конька-горбунка», а Владимир Даль — «Русские сказки». Правда, сборник последнего был позже запрещен, поскольку цензура увидела в пересказанных простым языком народных сказках жалобы на тяжелую долю солдат в Российской армии и насмешки над правительством. Кроме того, язык был признан слишком простым, предназначенным для низших классов.

Также в начале 1830-х годов создал одни из своих самых известных сказок Василий Жуковский — «Сказку о мертвой царевне» и «Сказку о царе Берендее». Стоит отметить, что Жуковский и Пушкин вели негласное состязание в написании сказок, а сам Александр Сергеевич позаимствовал у Василия Андреевича некоторые сюжетные ходы. Поэт вообще черпал вдохновение иногда из самых неожиданных мест. К примеру, сюжет своей первой сказки он услышал на ярмарке.

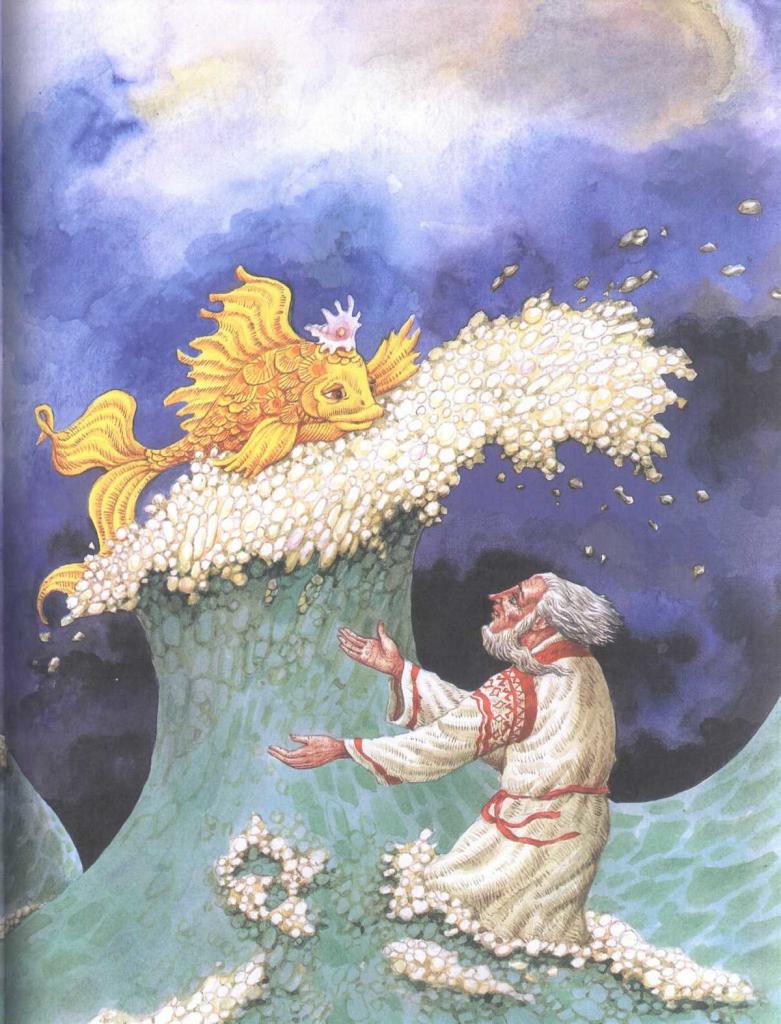

«Сказка о попе и о работнике его Балде»

Эту сказку Пушкин написал в 1830 году. Она имеет под собой народную основу, как было сказано ранее, поэт услышал ее на ярмарке, о чем свидетельствует запись в его тетрадях. Однако поначалу он опасался ее публиковать, поскольку еще были живы воспоминания о последствиях публикации «Русских сказок» Далем, ведь сказка о попе имеет достаточно смелый характер и в невыгодном свете представляет церковнослужителя. Первые строки сказки («Жил-был поп, толоконный лоб») уже звучат несколько оскорбительно. А главный герой сказки, выходец из простого народа — Балда — имеет огромную силу. Балдой во времена поэта называли дубину или кувалду, а глупых людей этим словом стали именовать гораздо позже.

Сама же сказка по своей структуре и морали больше напоминает даже басню, ведь жадный поп был наказан Балдой, а автор прямым текстом сказал: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Стоит отметить, что и впервые издававший сказку Жуковский побоялся публиковать ее в первоначальном виде и заменил попа другим героем — кузнецом. В авторском же виде она впервые появилась только в 1882 году.

«Сказка о царе Салтане»

Специалисты называют эту сказку итогом состязания поэта с Жуковским. Кратко изложенный сюжет этой сказки был найден в тетрадях, где поэт записывал пересказ сказок, которые ему рассказывала Арина Родионовна. Позже он значительно расширил сюжет, добавил множество героев, имена многих из которых позаимствовал из эпоса «Бова Королевич».

«Сказка о царе Салтане» написана в 1931 году в народной манере, по ходу действия она имеет массу повторяющихся действий и диалогов. В ней соединены две темы. Первая — о несчастной жене, которую оклеветали перед лицом мужа. Этот сюжет был широко распространен в фольклоре Западной Европы 16-го века. А вот сюжет об островном государстве, которое является практически идеальным, — это авторская выдумка Пушкина. В сказке он подробно описывает все чудеса, которые возникают по волшебству и которыми славится эта страна. Кроме того, от народного фольклора Пушкин взял идею оборотничества, введя в произведение персонаж, способный обращаться из лебедя в прекрасную царевну.

«Сказка о рыбаке и рыбке»

Ее Пушкин написал в 1933 году, позаимствовав сюжет у знаменитых сказочников — братьев Гримм. Рукопись сказки Александр Сергеевич вручил Далю с пометкой: «Твоя от твоих!», потому долгое время считалось, что именно Даль подсказал идею сказки поэту.

Однако сюжет сильно схож с померанской сказкой, записанной братьями Гримм, которая имеет название «О рыбаке и его жене». В этой сказке рыбак поймал рыбу-камбалу, которая оказалась заколдованным принцем. Получив дом, замок, став царицей, жена рыбака возжелала, чтобы рыбка обратила ее в римского папу. У Пушкина в записях был найден вариант, в котором и его старуха потребовала от рыбки возможности стать папой, но, конечно, поэт не стал развивать свой сюжет таким образом. Однако именно эта черновая запись натолкнула исследователя на мысль, что поэт позаимствовал сюжет в западных источниках, и позже он нашел сказку у братьев Гримм.

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

Практически любому человеку понятно, что эта сказка также имеет западные корни, а сюжет ее очень схож со сказкой о Белоснежке, написанной все теми же братьями Гримм. Сказка Пушкина полна деталей и поэтических образов, в его варианте не сама девушка просила помощи и защиты, а царевич Енисей. Гномы у Пушкина превратились в богатырей, а слова царевны, обращенные к ним в конце, очень напоминают будущее письмо Татьяны: «Всех я вас люблю сердечно, но другому я навечно отдана…»

«Сказка о золотом петушке»

Прототип этой сказки нашла поэтесса Анна Ахматова, найдя «Легенду об арабском звездочете» Вашингтона Ирвинга и явное ее сходство с сюжетом произведения Пушкина. Написана «Сказка о золотом петушке» в 1934 году, когда у Пушкина была ссора с Николаем I. Его строки «Но с царями плохо спорить» были заменены цензором на «Но с иными плохо спорить».

Сказка поэта имеет значительные отличия от первоисточника. У Ирвинга старый царь остается жив, а его талисман — медный всадник — просто превращается во флюгер, лишая царя волшебной силы. У Пушкина же в силу его личных обстоятельств на тот момент, связанных с Николаем I, Дадон оказывается и обманутым, и погибшим.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Ход урока

2.Актуализация знаний

— Чтобы читать выразительно и правильно сделаем речевую разминку.

-Наш урок литературного чтения начинается в цветочном магазине.

1. Дыхательная гимнастика.

« В цветочном магазине».

Представьте, что вы пришли в магазин цветов и почувствовали

восхитительный аромат цветущих растений. Сделайте шумный вдох носом

и выдох ртом (3 раза).

«Задуйте свечу»

Сделайте глубокий вдох и задуйте одну большую свечу.

Представьте, что на руке стоят три свечки. Сделайте глубокий вдох и

задуйте каждую свечу.

Представьте, что перед вами именинный торт. На нём много маленьких

свечей. Сделайте глубокий вдох и задуйте как можно больше маленьких

свечек.

III. Проверка домашнего задания.

— Дети, работу над какой большой темой мы закончили?

(Люблю природу русскую.)

— О каком времени года говорили на всех уроках?

(Мы говорили об осени.)

-Напомните, название раздела, над которым мы начали работать? (русские

писатели)

— И сегодня мы познакомимся с первым русским писателем А.С. Пушкиным. Может кто-то знает о нём? Просмотрите видео о его жизни.

— Расскажите, что интересного вы запомнили о его жизни?

— А.С. Пушкин прожил короткую, но яркую жизнь. Прошло 222 года со дня

его рождения, а память о нём живёт. Читая Пушкина, слышишь его голос.

Пушкин говорит с читателем “на равных”, как принято между близкими

людьми. «Солнце русской поэзии» -так всегда называли А.С. Пушкина.

-Нас ждёт интересное путешествие в мир книг, знакомство с новым произведением.

Изучение нового материала.

1.1. Сообщение темы урока.

— (слайд 4) А сейчас литературная разминка. Из какой сказки этот

отрывок?

(слайд 5) «Три девицы под окном

Пряли поздно вечерком.

«Кабы я была царица,-

Говорит одна девица,

То на весь крещёный мир

Приготовила бы пир.»

(слайд 6) « В третий раз закинул он невод,-

Пришёл невод с одною рыбкой,

С непростою рыбкой, — золотою.»

— Кто автор этих сказок?

(А.С.Пушкин)

«Ель растет перед дворцом,

А под ней хрустальный дом;

Белка там живет ручная,

Да затейница какая!» (Сказка о царе Салтане,о сыне его славном и могучем

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди)

2. « В третий раз закинул он невод,-

Пришёл невод с одною рыбкой,

С непростою рыбкой, — золотою.»(Сказка о рыбаке и рыбке)

3.Свет мой, зеркальце! скажи

Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее? (Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»)

4.Петушок с высокой спицы

Стал стеречь его границы. («Сказка о золотом петушке)

5.Жил – был поп

Толоконный лоб.

Пошел поп по базару

Посмотреть кой –какого товару. (Сказка о попе и его работнике Балде)

-Мы с вами вспомнили один из литературных жанров. Еще раз назовите его.

-Какие бывают сказки?

— Произведения А.С. Пушкина входят в жизнь русского человека с самого

раннего детства. В любой семье есть книги великого поэта. Их читают

и перечитывают и дети и взрослые. Почему?- Как вы думаете, какова

тема нашего сегодняшнего урока?-А какие жанры вы знаете еще? (быль,

рассказ, былины)

— Сейчас я прочитаю отрывок, а вы скажите к какому жанру относятся эти

строки.

Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась…..

— Определи жанр (стихотворение)

— Назовите жанры произведений А.С. Пушкина?

— Но есть еще один жанр, в котором писал А.С. Пушкин.

— А как называется жанр, я предлагаю вам прочитать самим.

— Что такое поэма? Как ответить на этот вопрос? (Поэма – это большое стихотворное произведение на историческую, героическую или возвышенную лирическую тему.

— Сегодня на уроке мы будем читать вступление к поэме А. С. Пушкина

«Руслан и Людмила», которое называется «У лукоморье дуб зеленый».

-А сейчас я предлагаю отправиться в удивительное место, для этого закройте

глаза и внимательно послушайте звуки природы (аудиозапись шум моря)

— Расскажите, что вы слышали?(крик чаек, шум моря)

— Как вы думаете, где оказались?

— И вдруг, на берегу моря мы видим ……

-Кто узнал это дерево, назовите? (на доске появляется рисунок огромного

дуба)

— Отройте учебники на с. 86 и рассмотрите иллюстрацию

— Как вы думаете, о чём произведение?

5. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи.

— А теперь я приглашаю вас отправиться в Лукоморье.

Первичное восприятие (прослушивание аудиозаписи «У лукоморья дуб

зеленый..»,исп. А. Фрейндлих)

— Подтвердились ли наши предположения?

-Как теперь ответите на вопрос о чём произведение?

— С какими героями вы встретились?

Словарная работа.

— Прежде чем приступить к чтению, объясним значение выделенных слов.

-Где мы найдем значение этих слов?

-Правильно, в словаре. (Дети,сами читают и отвечают)

Словарная работа

-Слова «златая», «песнь», «брег», «чредой» — устаревшие, сейчас мы их в

речи не услышим.

-А подумай те, как бы они звучали сегодня?

-Подберите синонимы к словам «чахнет», «тужит»

Тужит – горюет,тоскует,печалится

Чахнет – (слабеет, умирает.)

Чтение по цепочке

— Прочитаем вступление по цепочке по 2 строки.

— Посмотрите на наш дуб.

— Как вы думаете он похож на дуб из произведения? (напоминает,

-Что не хватает нашему дубу? (не хватает волшебства, чуда не хватает

некоторых персонажей.)

— Какой картиной начинается отрывок из поэмы?

-Что представляете? (учитель добавляет дуб недостающими предметами)

— Прочитайте описание этой картины.

— А что дальше, впереди? (Леший)

— Скажите, что узнали о Лешем? А что делал Леший?

-Что узнали про Русалку? Может ли она сидеть на дереве?

— Прочитайте, кого встречаем на неведомых дорожках?

— Как понимаете невиданные звери?

— Почему неведомые дорожки? Может автор ошибся? Как дорожки могут

быть неведомые?

— Прочитайте как автор описывает избушку на курьих ножках?

— Кто живёт в Избушке на курьих ножках? Как Баба Яга попадает в

избушку?( с помощью волшебства, поэтому она без окон и дверей)

— Прочитай предложение со словом дол. Что значит видений полны?

-Что привиделось?( прихлынут волны и тридцать витязей прекрасных чредой

из вод выходят ясных, дядька морской)

— Кто попадал под волну, какое испытывали чувство. (Дух захватывало)

-Зачем появляются тридцать витязей? Что они охраняют?( охраняют сказку

от непрошенных гостей)

-Какие ещё злодеи появляются в произведении? Прочитайте.

— Чем можно объяснить появление в прологе героев, которые творят зло?(

Борьба добра со злом)

— Кто не даёт творить зло перед народом?

-Почему Царевна тужит? Что можно предположить?

— Почему ступа идёт , бредёт сама собой?

— Что говориться о Кащее? Почему над златом чахнет? ( если заберут для

него это будет конец)

-Найдите в тексте строчку:

«Там русский дух…там Русью пахнет!»?

— Найдите в строке родственные слова?

— Какие чувства хотел передать автор( что нам хотел сказать этими словами

автор)?

-Какими строками заканчивается произведение?(прочитать)

-Какое произведение устного народного творчества может заканчиваться

такими словами? (Произведение заканчивается так же, как и народная

сказка.)

-Так что же хотел сказать нам автор, какими чувствами поделиться с нами в

этом отрывке?

-А мы с вами можем гордится тем что в России жил такой великий поэт как

А.С. Пушкин.

Выразительное чтение

— Будем учиться выразительно читать отрывок из поэмы.

— Что значит читать выразительно? (Задача выразительного чтения: поставить

себя на место автора и прочитать сказку так, чтоб всем было интересно

слушать, соблюдать интонацию, темп, паузы, логическое ударение).

-Какую выберем интонацию? (таинственную, волшебную)

— Каким должно быть чтение этого произведения? (напевно, плавно)

7.Включение в систему знаний и повторение

-Вспомните, с каким жанром мы познакомились сегодня на уроке?

— Вступление, к какой поэме мы сегодня читали?

— Как называется это вступление?