СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста.

Понятие поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического

анализов художественного произведения. Филологический анализ художественного

произведения.

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой

литературы рубежа XIX—XX веков.

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж.

Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения.

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без

перемен». Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в

романе.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА

Литературные искания

и направление философской мысли начала

XX века. Золотой и

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской

литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства.

Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений

в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных

стилей, школ, групп.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества.

Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве

Бунина. Лирическая проза писателя.

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской

деревни.

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе.

Философия жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических

персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема

бездуховности буржуазного общества. Смысл финала произведения.

Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-сим-волы. Приём контраста.

Антропоцентризм литературы XIX века.

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник».

Тема любви в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа.

Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней

изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении.

Художественная деталь.

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные

темы в романе. Художественное время и пространство в произведении. Бунинская

концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе.

Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя.

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и

цивилизации в повести. Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство

духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её обитателей.

Конфликт в произведении. Художественные особенности повести «Олеся». Композиция

повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в произведении.

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии

произведения. Смысл названия повести.

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь

как талант и тема социального неравенства в произведении. Смысл названия

рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. Символизм

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции

русской психологической прозы в творчестве Куприна.

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И.

Куприна.

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм

в творчестве писателя. Особенности художественного восприятия мира.

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция

обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя.

Национально-историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И.

С. Шмелёва.

Повести «Лето Господне» «Солнце мёртвых». Специфика жанра и

композиции произведения. Автобиографические черты в образе рассказчика.

Конфликт и идейно-художественное своеобразие произведения.

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного

сознания. Художественный мир писателя.

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки

Зайцева». Беллетризованные биографии в

творчестве Зайцева.

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон».

Сборник «Дюжина ножей в спину революции».

Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея

Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы

сатирической новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие

представлений об иронии и пародии.

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая)

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон».

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика

произведений.

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное

творчество, лирика Набокова. Литературное наследие.

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в

повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе.

Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка

Набокова.

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление.

Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное

течение и литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век»,

«декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные

течения. Литературный авангард.

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и

поэзии на творчество русских символистов. Предсимволизм.

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как

миропонимание. Литературные манифесты символистов.

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»:

Н.М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К.

Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И.

Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской литературы XX века.

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я.

Брюсова. Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные

мотивы лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история,

смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и

стиля.

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д.

Бальмонта. Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как

представитель «старшего символизма».

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю

мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Лунный луч», «Фантазия».

Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта.

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись

поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия

«эвфония», «аллитерация», «ассонанс».

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ,ФЁДОР

СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба,

А. Белого.

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского

«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутье

двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов.

РУССКИЙ АКМЕИЗМ

Русский акмеизм

и его истоки. Литературные манифесты акмеистов.

Н.С.Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С.

Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика

акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские и

отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М.

Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис

акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века.

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика.

Поэтические открытия сборника «Огненный столп».

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан»,

«Мои читатели», «Шестое чувство»,

«Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики

Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости,

обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на

русскую поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм».

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о

футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание

литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм

поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.),

кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В.

Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.).

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его

представителями.

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений

Игорь Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат»,

«Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов.

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX

века. Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века

(анализ лирического произведения).

Контроль: контрольное сочинение по произведениям поэтов

Серебряного века.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

М.Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические

рассказы М. Горького.

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького.

Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки

романтической прозы писателя.

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления

Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. Идея произведения.

Героический пафос.

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма.

Система образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении

человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин).

Смысл названия драмы.

Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике.

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького.

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького.

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего

Блока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы

жизни поэта.

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую

Тебя…», «Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа

Прекрасной Дамы.

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь,

аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном

мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении.

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и

исторического пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия»,

«Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока.

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр,

стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика произведения.

Рефрен. Авторская позиция и способы её выражения в поэме. Образ Христа в поэме.

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества

Блока на русскую поэзию XX века.

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция».

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока.

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии.

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А.

Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин.

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество

избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений.

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией.

Художественные и идейно-нравственные аспекты

этой полемики.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный

русский поэт.

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой

край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снят-ся…», «Русь», «Запели

тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…»,

«Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное,

синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…»,

«Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики. Тема

Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и

имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Образ

голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и

фольклорная основа поэзии.

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался

пожар голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…»,

«Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови

насупил…». Любовная тема в лирике Есенина.

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща

золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого

бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость лирического героя.

Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония

лирики. Авторские средства языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские

мотивы».

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы

лирических героев. Тема империалистической войны и братоубийственной

Гражданской войны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. Смысл

финала поэмы.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух

бунтарства и эпатажа. Маяковский и футуризм.

Поэт и революция. Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?»,

«Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая

масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма,

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность,

необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма

ассонансная.

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину»,

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне

Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского.

Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь.

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы.

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и

богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя.

Трагическое содержание произведения.

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы

Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного

переустройства мира. Образ революции и образ нового человека. Агитационная

поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы.

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского.

Комический эффект и приёмы сатирического изображения. Прием социальной

типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт пьес.

Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского.

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В.

Маяковского.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ

Общая характеристика литературного процесса. Литературные

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ,

«Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных

объединений. «Пролетарская» литература. Теория «социально-го заказа».

Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в

литературе 1920-х годов.

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С.

Серафимовича.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ

Жизнь и творчество писателя (обзор).

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие

романа. Особенности жанра и композиции.

Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и

интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев.

Толстовская традиция в создании сложного психологического образа персонажей.

Смысл названия произведения.

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ

Жизнь и творчество писателя (обзор).

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны.

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных

событий. Сказовая форма и психологизм повествования.

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН

Жизнь и творчество писателя (обзор).

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл

названия произведения. Образ автора.

Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика и

символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации

произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО

Жизнь и творчество писателя (обзор).

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр»,

«Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и

рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж.

Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира.

Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х

ГОДОВ

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические

предпосылки возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А.

Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е

годы.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ

Пухова. Поэтика Платонова. Смысл финала и названия произведения.

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения.

Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа

Вощёва и его места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести

«Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое.

Символика произведения. Смысл названия и финала произведения.

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ

Жизнь, творчество, личность писателя.

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и

композиция произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора

нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в

бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Библейские

мотивы.

Автобиографичность произведений. Художественная деталь.

Реминисценции. Смысл названия и финала произведений.

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и

фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, гиперболизм,

гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений.

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и

композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и

«московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость

романа. Изображение добра и зла. Система образов романа.

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в

романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с

философско-библейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной

литературы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман,

Н. В. Гоголь). Философский смысл романа.

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер

и Маргарита».

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА

Жизнь и творчество поэтессы.

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным

так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы

больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души,

Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике

Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта.

Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность

поэтической речи.

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор).

Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема

поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм.

Сквозные образы. Новаторство поэм.

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как

страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы

живём, под собою не чуя страны…», «Я вернулся в мой город, знакомый до

слёз…». Основные темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в

поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в

стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность поэзии.

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие.

Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор).

Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея.

Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы

Гражданской войны и революции.

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и

вымышленные герои. Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I.

Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).

Повесть «Женьшень». Дневниковая проза. Гармония человека и

природы. Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие

жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа

пришвинского героя-рассказчика.

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК

Жизнь и творчество писателя (обзор).

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и

плакать…», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы

лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода.

Философичность лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение»

простых людей. Лирический пейзаж.

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек,

история и природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя.

Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские

образы в романе.

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с

проблематикой и поэтикой романа. Смысл

названия романа.

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы

(обзор). Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней

встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность,

камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм

лирики. Вещи и лица в по-зии Ахматовой.

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей

прошу…», «Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой

всегда…», «Есть в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро

жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция

любовной темы. «Романность» в поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха.

Афористичность поэзии.

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная

земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема

революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской

интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти.

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая

основа поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и

мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы.

Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала

«Поэмы без героя».

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор).

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза

идёт». Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и

природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики.

Социально-гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического

стиля художника.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ

Жизнь и творчество писателя (обзор).

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая

предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково

семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два уровня сознания

героев. Народная стихия языка.

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История

создания произведения, специфика жанра.

Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве романа.

Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система образов

в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении

Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев.

Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской

войны. Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи,

Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория

Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика

героя. Смысл финала романа.

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова

«Тихий Дон».

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ ОЛДОС

ХАКСЛИ

Жизнь и творческий путь писателя (обзор).

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и

композиции произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские

воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического

прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-пред-упреждение. Идейное

сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И.

Замятина «Мы».

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР)

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв,

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А.

Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского,

А.А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М.

Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы

«Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «пулковский

меридиан» В. М. Ин-бер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического

героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и

эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к родным

местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и

романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А.

Шолохова, А. П. Платонова, В. С.

Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова.

Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон».

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ

Жизнь и творческий путь поэта (обзор).

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского

крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина.

Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала

произведения.

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения.

Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата.

Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и

герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения.

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки»,

«Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней

лирики. Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образы и герои

лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия

стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений.

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН

Жизнь и судьба писателя (обзор).

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая

специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной тем в повести. Образ

Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине

лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте

трагической эпохи. Смысл названия произведения.

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная

проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны.

Образы-символы в произведении. Смысл названия рассказа.

Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции

произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в

тоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии,

временные планы в романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное

своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына.

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Жизнь и творчество писателя (обзор).

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого

существования. Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в

повести. Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер

произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя.

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой

Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П.

Гудзенко, А. П. Межирова

Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё

поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. М.

Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, мотивы

стихотворений.

русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического

бума», период после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность

лирики. Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или

«эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия».

Стихотворения «Ностальгия по-настоящему» А. А. Вознесен-6арского, «Мне

вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М.

Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов.

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая

волна» поэзии. «Возвращённая» поэзия.

Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская

литература. Андеграунд.

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ

Судьба и творчество поэта (обзор).

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…»,

«Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики.

Новаторство поэзии И. А. Бродского.

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм,

постэкзистенциализм. Философия абсурда.

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. Роман У.

Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор).

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов.

«Лейтенантская проза» как особое явление в военной прозе: определение понятия,

основные представители, специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской

прозы» (обзор).

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие

раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и

смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект

присутствия». Роль пейзажа в повести.

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе

второй половины XX века (причины возникновения и основные тенденции

«деревенской прозы», основные представители, специфические черты). Значение

«деревенской прозы» для русской литературы XX века.

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное

дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых

людей. Философия человека из народа.

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести

В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в

произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского

национального характера. Образ праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и

детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и

финала произведения. Космология В. Г. Распутина.

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и

композиция рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный

характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая

характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина.

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной

конфликт произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические

портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия

произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В.

Вампилова.

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея,

проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини.

Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала повестей.

Новаторство «деревенской прозы» Абрамова.

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л.

Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и

документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей.

Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и

финала произведений. «Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов.

Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А.

Г. Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской прозе».

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция.

Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести.

Смысл названия и финала повести.

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса.

|

| viršelio atvaizdas ir turinys iš čia |

1990-ais Maskvos leidykla „Molodaja gvardija“ serijoj „Jaunuomenės biblioteka“ 200 tūkstančių egz. tiražu išleido daugiau kaip 600 puslapių rinktinę Рукописи не горят…: из антологии русской прозы ХХ века (sudarė ir įžangą parašė rusų emigrantinės literatūros žinovas Olegas Michailovas, 1932–2013). Anotacija:

Книга русской художественной прозы писателей XX века включает произведения, отмеченные в своем большинстве многострадальной судьбой: часть из них написана здесь в Советском Союзе, другие за рубежом. В них аккумулировано время, события, люди, боль и вера человека, драматизм испытаний, выпавших на долю народа в последние семь десятилетий. (iš čia)

Knygos turinys:

Олег Михайлов. Реквием (įžanga)

Солнце мёртвых

Евгений Замятин. Рассказ о самом главном (apsakymas)

Иван Шмелёв. Солнце мёртвых (epopėjos fragmentai)

Иван Бунин. Товарищ Дозорный (apsakymas)

Аркадий Аверченко. Фокус великого кино (apsakymas)

Аркадий Аверченко. Трава, примятая сапогом (apsakymas)

Аркадий Аверченко. Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина (mikroapsakymas)

Надежда Тэффи. «Ке фер?» (apsakymas)

Надежда Тэффи. Из тех, которым завидуют (apsakymas)

Надежда Тэффи. Бестактность (apsakymas)

Александр Куприн. Шестое чувство (apsakymas)

Гайто Газданов. Панихида (apsakymas)

Талисман

Михаил Булгаков. Роковые яйца (apysaka)

Андрей Платонов. Впрок: бедняцкая хроника (apysaka)

Пантелеймон Романов. Родной язык (apsakymas)

Пантелеймон Романов. Святая милостыня (apsakymas)

Пантелеймон Романов. Кулаки (apsakymas)

Варлам Шаламов. Хан-Гирей (apsakymas)

Георгий Владимов. Верный Руслан: история караульной собаки (apysaka)

Даля Гринкевичюте. Часики (apsakymas), р. 428–429

Даля Гринкевичюте. Талисман (apsakymas), р. 429–430

Свечечка

Борис Зайцев. Улица Св. Николая (apsakymas)

Владимир Набоков. Истребление тиранов (apsakymas)

Владимир Набоков. Адмиралтейская Игла (apsakymas)

Юрий Казаков. Свечечка (apsakymas)

Юрий Казаков. Во сне ты горько плакал (apsakymas)

Александр Солженицын. Пасхальный крестный ход (apsakymas)

Александр Солженицын. Матрёнин двор (apsakymas)

Александр Солженицын. Захар-Калита (apsakymas)

Иван Шмелёв. Лето Господне (romano fragmentai)

Библиографическая справка (trumpos autorių biobibliografijos)

Zamiatinas, Buninas, Bulgakovas, Platonovas, Nabokovas, Šalamovas, Solženicynas … Teffi ir … Grinkevičiūtė. Kad ir kaip žiūrėsi, nebent tik tematiškai tos dvi DalG miniatiūros, „Laikrodėlis“ ir „Talismanas“, glunda prie kad ir šioj knygoj skelbiamo Šalamovo „Chano Girėjaus“. Miniatiūros rašytos rusiškai, tačiau Grinkevičiūtę laikyt rusų prozininke – nelabai pagrįsta.

Dabar, kai jau nebėr gyvo šios knygos sudarytojo, vargu ar įmanoma išsiaiškint aplinkybes, kaip ir kodėl joj atsidūrė tos dvi DalG miniatiūros (anksčiau niekur nespausdintos). Jei reiktų spėt, mėginčiau: gal kartais tuos tekstus Olegui Michailovui davė poetas ir vertėjas Grigorijus Korinas (1926–2010), su DalG susipažinęs apie 1975-us Palangoj? Jam 40 puslapių DalG laiškas Brežnevui pasirodė panašus į meninę kroniką, manė, kad turinti talentą: „И я подумал о том, что еще есть время и она скажет свое слово, ей было сорок пять лет, самая лучая пора для творчества“ (žr. GrK atsiminimus apie DalG, Вильнюс, 1990, nr. 3, p. 137–138; dar ir eilėraščių ciklas, skirtas DalG, prie atsiminimų prijungtas). Ar jis skatino DalG imtis kažko panašaus į prozą? Galėjo. Ar DalG galėjo jam siųst savo meninių tekstų bandinius? Galėjo (korespondavo). Ar galėjo po autorės mirties Korinas jos prozos bandinius parodyt Olegui Michailovui? Greičiausiai galėjo. — Bet tai tik minčių dėlionė, niekuo neparemta.

Ką reiktų padaryt – perbėgt akim Рукописи не горят… įvadą ir pasižiūrėt, kokios biobibliografinės pastabos apie DalG pateiktos knygos pabaigoj. Patikrinau per libį.lt, ta knyga yr nacionalinėj bibliotekoj. Po atostogų reiktų nupėdint iki Mažvydo.

Prieduras (2021 VIII 11) Na štai, kol prisiruošiau apsilankyt Mažvydo bibliotekoj, vietoj įprasto libio.lt atsirado ibiblioteka.lt; nieko, prie visko galima priprast.

Taigi, kas apie Grinkevičiūtę pasakyta Michailovo įvade (šiek tiek ilgesnė citata):

Желая сказать последнюю, окончательную правду, уже за огненной рекой, А. М. Ремизов дал свою формулу: «человек человеку – бревно» [cit. iš apysakos Крестовые сестры, 1910] . Но из сегодняшнего «далека», после Колымы и Освенцимов, это не так уж и страшно – бревно. Куда, кажется, страшнее расхожее: человек человеку – волк. Вспомним, когда крестьянское восстание на Тамбовщине было круто подавлено М. Тухачевским и В. Антоновым-Овсеенко, пошла гулять присловица: «тамбовский волк тебе товарищ» (Юз Алешковский в своей известной песне «Товарищ Сталин, вы большой ученый…» переделал это, очевидно, ради стихотворного размера, в «брянского волка», что, конечно, слабее).

Но и волк, насытившись, не нападает на человека, если тот сам не угрожает ему; и волчица первой не бросится на людей, когда ее детеныши в безопасности. А вот человек…

Ибо Человек Человеку – ч е л о в е к.

И привитые ему христианской культурой Вера, чувство стыда и греха, способность к милосердию и покаянию, как оказалось, могут быть отторгнуты. Это показывает уже лагерный опыт, горький опыт наших зэков-писателей.Где-то в поле возле Магадана,

Посреди опасностей и бед,В испареньях мерзлого тумана

Шли они за розвальнями вслед.

От солдат, от их луженых глоток,

От бандитской шайки воровской

Здесь спасали только околодок

Да наряды в город за мукой.

Вот и шли они в своих бушлатах –

Два несчастных русских старика,

Вспоминая о родимых хатах

И томясь о них издалека.

Вся душа у них перегорела

Вдалеке от близких и родных,

И усталость, сгорбившая тело,

В эту ночь снедала души их…

Эти трогающие до слез строки Н. Заболоцкого[*], сумевшего преобразить свой горький лагерный опыт в стихи, в поэзию, могут служить лишь началом долгого и страшного пути, отмеченного книгами-памятниками, книгами-плачем: «Колымские рассказы» В. Т. Шаламова, «Погружение во тьму» О. В. Волкова, «Крутой маршрут» Е. С. Гинзбург, «Черные камни» А. В. Жигулина, «Литовцы в Сибири» Дали Гринкевичюте (мы даем две небольшие, но удивительно емкие по смыслу ее новеллы – «Часики» и «Талисман» [abi datuotos 1978]), «Верный Руслан» Г. Н. Владимова, наконец, знаменитый «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына. (p. 26–27)

————————

[* Įtarpas 2021 VIII 16 (labai sudėtinga šito įrašo struktūra daros, bet tiek to) Parašė coll. Pranas V., išvertęs Nikolajaus Zabolockio atsiminimus „Mano įkalinimo istorija“, parengęs išsamius jų komentarus (Metai, 2014, nr. 7, p. 126–140). Tada tuo pačiu kartu išvertė ir NikZ eilėraštį lagerio tema, tą, kurio pradžią knygos Rankraščiai nedega… įvade cituoja Olegas Michailovas. „Daryk su juo ką nori arba – nieko nedaryk,“ pridūrė el. laiške. O kita gali sugalvot, jei ne: pridėt prie citatos kaip išnašą.Plačiuos laukuos kažkur prie Magadano

Plačiuos laukuos kažkur prie Magadano

Vidur pavojų ir bėdų

Lyg pasiklydę ainiai Čingischano

Jie ėjo įkandin garuojančių arklių.

Sargybiniai ir jų negailestingas riksmas,

Banditais virtusių vagių gauja. –

Nuo jų tesaugojo tik medicinos punktas

Ir prievolė parvežt iš miesto vargo broliams miltų.

Taip slinko jie per alinantį sniegą –

Du nelaimingi Rusijos senoliai, –

O akyse stovėjo gimtas sodžius,

Kurio langai nuo jų kažkur vis tolo, tolo…

Bet sielos jų seniai seniai sunyko

Iš sielvarto, iš ilgesio pranykusių šeimų.

Ir nuovargis tą nuožmų darbą baigė,

Palaužęs valią senkančių jėgų.

Juos siautusi gamta savu ritmu gyveno –

Jai juk nė motais žmogiška dalia.

Net laisvės simbolis – snieguotos žvaigždės –

Nustojo šviesti jiems vilties šviesa.

O nuostabi misterija nerimstančios Visatos

Vėl vyko scenoj Šiaurės šviesulių.

Bet prie šventos žemelės prispaustoms klipatoms

Neberūpėjo reginiai siūbuojančių dausų.

Įsismarkavusi pūga užtvėrė judviem kelią,

Bejausmis speigas žvangino ledinėm grandimis.

Ir sėdosi ant kelmo rusai seniai,

Neatsisveikinę viens su kitu net akimis.

Sustingo ir arkliai – jie baigė savo darbus. –

Savųjų apeigų jau ėmėsi mirtis:

Saldžiai lyg kūdikius senius užmigdžiusi,

Nusivedė pasikūkčiodama į tolimas šalis.

Neberėkaus jau ant jų konvojus balagano,

Nebesityčios nežmogių banda.

Vien apledėjusi žvaigždė kažkur virš Magadano

Taps jų sargybine – romia ir nebylia.

1956— Dėkui, Pranai!]

Štai kokion eilėn įrikiuota Grinkevičiūtė. — Ir pastraipa iš knygos pabaigos:

ГРИНКЕВИЧЮТЕ Даля (1929–1978 [= 1927–1987]) – литератор, врач. Была арестована вместе с родителями в июне 1941 года и провела длительный срок в ссылке, в Сибири. Рассказы печатаются по изданию: газета «Русская мысль», 1989 [I 27], № 3760.

Ne iš rankraščių, kaip buvo galima spėt, skelbtos Grinkevičiūtės miniatiūros knygoj Рукописи не горят…, iš laikraščio, leisto Paryžiuj. Suprantama, rusų emigrantų kūrybos tyrinėtojas ir skelbėjas skaitė jųjų leidžiamą spaudą. — Vadinas, dar ne įrašo pabaiga. Reikia ieškot to laikraščio numerio, kame buvo miniatiūrų publikacija. Gal ir koks lydimasis žodis buvo, gal pusbrolio (iš motinės pusės) Vitalijaus Stacinskio, 1978-ais emigravusio iš Sovietų Sąjungos į Prancūziją?

P.S. Galvojant apie Olegą Michailovą – žmogus, parengęs knygą Rankraščiai nedega…, sudegė pats, kartu sudegė ir jo visas archyvas; pasakyt: likimo ironija, būtų per silpna, gal: likimo patyčios?

Pabaiga (šito įrašo, 2021 VIII 14) Išsiaiškinau, kad laikraščio Russkaja mysl’ pilnas 1989-ų komplektas yr vienoj Maskvos bibliotekoj – bibliotekoj Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Попытка – не пытка, ėmiau ir parašiau el. laišką klausdamas, kaip galėčiau gaut DalG miniatiūrų publikacijos kopiją. Prisipažįstu: abejojau, ar sulauksiu atsakymo. Ir teko susigėst dėl tokios minties: kitądien el. paštu atkeliavo kopijos: „Высылаем. Если что-то нужно – обращайтесь.“ Viena kopija – abiejų gretimų laikraščio puslapių, kita – atskirai publikacija; pastarąją perkirpęs įdedu čia.

1989 I 27 išėjusiam nr. 3760, p. 8 ir 9 – žodis apie DalG + nuotrauka, dvi miniatiūros ir rašinys apie sovietinę sveikatos apsaugą. Miniatiūros ir rašinys (pavadinimu „Ceporinas“) yra 1997-ais išleistoj pilniausioj DalG tekstų knygoj (tik iš redaktoriaus Vytauto Girdzijausko pastabų sunku suprast, ar knygoj skelbiami lietuviški tekstų variantai, ar Aldonos Šulskytės vertimai iš rusų kalbos; pabandžiau palygint straipsnio tekstus: knygoj esamo pirmoj pastraipoj, p. 246, aiškiai trūksta vieno sakinio… toliau nebebridau).

O įžangos žodį pamėginau išverst (per daug nesukdamas galvos, nes šalia rusiškas tekstas).

Argi toks turėtų būti tikrasis teisingumas?

Šviesiam Dalios Grinkevičiūtės atminimui

Rinkinio Pamiat’ antrame numery (Maskva–Paryžius, 1977–1979, išleido YMCA-Press) buvo paskelbtos gydytojos Dalios Grinkevičiūtės autobiografinių užrašų „Lietuviai tremtiniai Jakutijoje“ ištraukos. Lietuviškai pilnesniu pavidalu jie išleisti vėliau Chicagoj, knygoj Lietuviai Sibire. [Knygos nesu žiūrėjęs, maniau, kad ten tas pats, kas buvo skelbta Draugo šeštadieniniam priede; bibliografinės pastabos čia; nors greičiausiai esu teisus taip manydamas, bet vis tiek reiktų patikrint de visu.]

Autorė gyva būdama neturėjo galimybės palaikyt rankose tų leidinių. Tik kai buvo iškviesta į vietinį KGB ant viršininko stalo ji pamatė atskirus Pamiat’ lapus. Šefas šaukė ant jos, kad „ji sujudino visą emigraciją ir Vakarų žmones – juk esą atsiminimus išvertė ir į kitas kalbas. Viso pasaulio akyse apkaltino MUS genocidu!..“ Atsakydama Dalia tarė: „Trofimovske (vienoj iš lietuvių tremties vietų, kur atsidūrė suimtų vyrų žmonos ir vaikai) genocidas BUVO!..“ Pateikė neginčijamų įrodymų, o mirtingumo procentus sulygino su mirusiųjų iš bado Leningrade per blokadą. Tardymo pabaigoj kagėbistas jau tiesiog tylėjo.

Sunkiai sirgdama, Dalia Grinkevičiūtė daugiau kaip 10 metų prašėsi išleidžiama į Vakarus gydytis. Paskutiniais jos gyvenimo mėnesiais valdžia lyg ir ruošės išleist, bet liga buvo greitesnė – ir Dalia mirė…

1988 metų gruodžio 25 dieną, per pirmąsias jos mirties metines, leidinio Russkaja mysl’ redakcijai aš perdaviau porą niekur neskelbtų jos apsakymėlių, pagrįstų tikrais įvykiais („Laikrodėlis“ ir „Talismanas“) ir trumpą apybraižą „Tarybinė sveikatos apsauga“. Tai Dalios parašyta 1974–1978 metais.

Kaip gaila, kad ji nepagyveno dar kelių mėnesių, nesulaukė naujų įvykių Pabaltijy ir konkrečiai Lietuvoj – juk tame yra ir jos kraujo lašas…

Tebūnie šviesus tavo atminimas, Dalia!

Tavo brolis Vitalius Stačokus

Neabejotinai: brolis Vitalius Stačokus = pusbrolis Vitalijus Stacinskis, pasirašydamas mėginęs sulietuvint pavardę.

Taigi, miniatiūrų „Laikrodėlis“ ir „Talismanas“ kelias: pirmoji publikacija Paryžiuj 1989-ais, perspausdintos Maskvoj 1990-ais, lietuviški variantai, o gal vertimai paskelbti Vilniuj 1997-ais.

140 лет со дня рождения писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко

(1881-1925)

Аркадий Тимофеевич Аверченко — русский писатель, сатирик, драматург и театральный критик, редактор журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Родился в марте 1881 г. в Севастополе.

Из автобиографии (фрагмент)

Еще за пятнадцать минут до рождения я не знал, что появлюсь на белый свет. Это само по себе пустячное указание я делаю лишь потому, что желаю опередить на четверть часа всех других замечательных людей, жизнь которых с утомительным однообразием описывалась непременно с момента рождения. Ну, вот.

Когда акушерка преподнесла меня отцу, он с видом знатока осмотрел то, что я из себя представлял, и воскликнул:

— Держу пари на золотой, что это мальчишка!

«Старая лисица!» — подумал я, внутренне усмехнувшись, — «ты играешь наверняка».

С этого разговора и началось наше знакомство, а потом и дружба.

Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это ликование с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет, но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник? …..

Даже автобиографию Аверченко пишет с искрометным юмором и иронией, вместо сухих цифр и дат

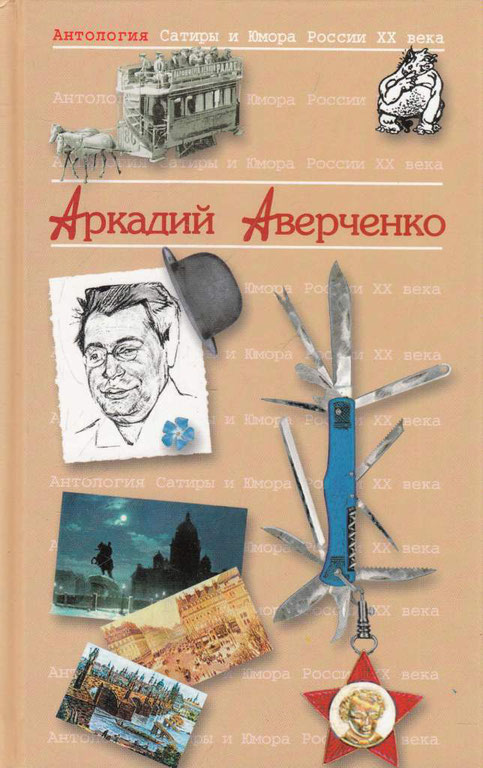

Автобиография// Аверченко, Аркадий Тимофеевич Антология Сатиры и Юмора России XX века. Т 20. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – С.21

Аркадий Аверченко (1880-1925) – титулованный «король смеха», основатель, неутомимый редактор и многоликий автор популярнейших журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», выпускавший книгу за книгой собственных искрометных рассказов и умудрившийся снискать славу эпикурейца, завсегдатая ресторанов и записного сердцееда, – до сих пор остается загадкой.

Почему ни одна из «историй сердца» не довела юмориста до брачного венца?

Почему он, «выходец из народа», горячо приветствовал Февральскую революцию и всадил своей знаменитой книгой «Дюжину ножей в спину революции» Октябрьской? Почему Ленин ответил на «Дюжину ножей» личной рецензией, озаглавленной «Талантливая книжка»?

Почему Аверченко пришлось бежать из страны?

Почему в Советском Союзе его имя было на долгие годы предано анафеме.

Почему писатель умер в изгнании в Праге в возрасте 44 лет.

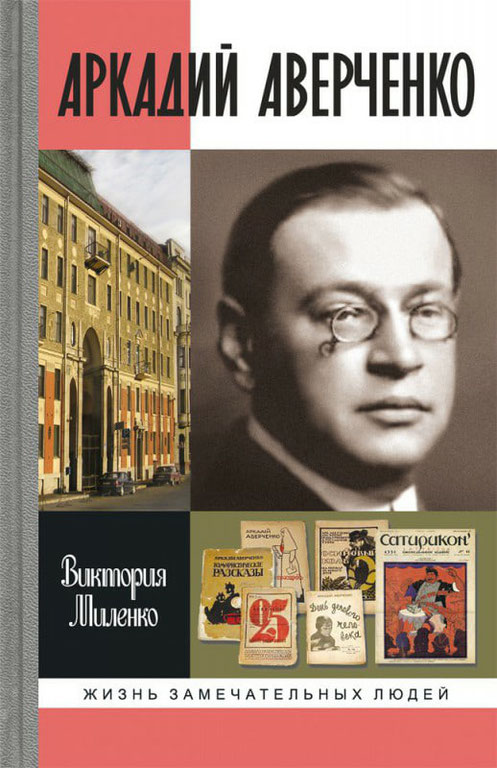

Миленко, Виктория Дмитриевна. Аркадий Аверченко. — М. : Мол. гвардия, 2010. — 325,[3] c., [16] л. ил., портр., факс. — (Жизнь замечательных людей)

Виктория Миленко, кандидат филологических наук, севастопольский исследователь жизни и творчества своего земляка, предприняла попытку дать объемное жизнеописание Аркадия Аверченко и ответить на многие вопросы, объединив зарубежные исследования, отечественные наработки и свои открытия, как в архивных фондах, так и в истории семьи писателя, разыскав его здравствующих родственников.

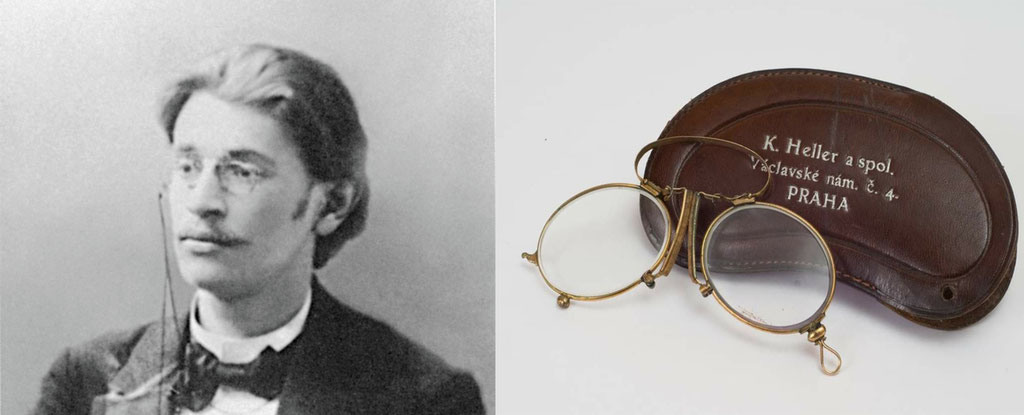

Пенсне Аркадия Аверченко с овальными стеклами, на левом – петля для шнурка.

Когда русский «король смеха» появился в Праге, журналисты обратили внимание на этот характерный атрибут его имиджа и справедливо подметили: «Такое пенсне носил когда-то достопамятный А. П. Чехов и кажется, что так Аверченко кокетничает с образом своего великого предшественника.

Это пенсне в черной костяной оправе могло быть единственным, что объединяет Аверченко и Чехова. Но Аверченко, похоже, унаследовал и чеховские стекла для наблюдений за человеческими смешными чертами и слабостями…» Аверченко с детства был близорук и, находясь в положении человека с прищуренными глазами, описал его смешно и грустно

Люди с прищуренными глазами //Аверченко А. Т. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. Отдых на крапиве. — М.: Терра, Республика, 2000. – С.253-258

…Многие, вероятно, испытывали чувство, когда уронишь на пол пенсне и немедленно же попадаешь в положение человека, которому завязали глаза.

Человек, уронивший пенсне, прежде всего, как ужаленный, отскакивает от этого места, потому что боится раздавить ногами пенсне, отходит в самый дальний угол комнаты, становится на колени и начинает осторожно ползти, шаря по грязному полу руками. Его поиски облегчились бы, если бы на носу было пенсне, но для этого его надо найти, а найти пенсне, не имея его на носу, — затруднительно, сложно и хлопотливо.

Хорошо, если вблизи находится дальнозоркий человек. Он с молниеносной быстротой найдет пенсне, но при этом не упустит случая облить своего несчастного друга и брата — такого же человека, как и он сам, — ядом снисходительного презрения и жалости:

— Да где ты ищешь? Вот же оно! Эх ты! Слепая курица!

Я часто замечал, что дальнозоркие люди презирают нас и не прочь, если подвернется случай, подшутить, посмеяться над нами…

В конце жизни после глазной операции писатель ослеп и новое пенсне в красивом футляре, ему, вероятно, уже не пригодилось…

Аверченко, Аркадий Тимофеевич (1881-1925) Записки простодушного / сост., послесл., примеч. О.В.Сергеева. — Москва : А/О «Книга и бизнес», 1992. — 365 с.

«Записки простодушного» еще один сборник произведений «Короля смеха». Используя юмор положений, Аверченко показывает абсурдность жизни российского обывателя. Его герои богатые и бедные, молодые и старые, все они ловчат, хлопочут, стремятся что-то урвать от жизни. Наряду с сатирическими зарисовками, миниатюры Аверченко полны комизма, веселого, беззлобного смеха. Его юмор, основанный на здравом смысле, своего рода лекарство от уныния и тоски. Шутки Аверченко всегда интеллектуальны и остроумны. Ситуации, описанные в рассказах и фельетонах – на все времена.

Чтобы не грустить, читайте рассказы Аркадия Аверченко!

Книги Аркадия Аверченко в фонде «Горьковки»:

Аверченко, Аркадий Тимофеевич (1881-1925).

Кривые углы : рассказы / сост. и предисл. П.Горелова; Худож. В.Юрлов. — М. : Сов. Россия, 1989. — 304 с. : ил. — ISBN 5-268-00867-6 : 1,00 р.

Аверченко, Аркадий Тимофеевич (1881-1925).

Одиннадцать слонов: рассказы — М. : Современник, 1989. — 127 с.

Аверченко, Аркадий Тимофеевич (1881-1925).

Шутка Мецената : юморист. роман, повесть / Вступ. ст. Н.Богословского; Худож. А.Яцкевич. — М. : Известия, 1990. — 254 с.

Аверченко, Аркадий Тимофеевич (1881-1925).

Трава, примятая сапогом : [роман, повесть, рассказы] / сост. Н.К.Воробьевой. — М. : Дружба народов, 1991. — 399 с.

В библиотеке имеются и другие издания произведений этого автора.

На сайте ЛитРес можно получить во временное пользование электронные книги Аркадия Аверченко, а также прослушать аудиоверсии произведений в талантливом исполнении.

Как получить бесплатный доступ к электронной библиотеке ЛитРес вы можете узнать здесь

Светлана Гречко,

главный библиограф информационно-библиографического отдела

В декабре в России вышли романы лауреата Пулицеровской премии Энтони Дорра и обладателя Нобелевки Орхана Памука. В продаже появился и финальный том проекта Бориса Акунина «История Российского государства», а также путеводитель по нетуристической Индии от Бориса Гребенщикова. В книге американского геохимика «Тёмная сторона изобилия» рассказ пойдёт о негативном влиянии человека на окружающую среду. Об этих и других релизах месяца — в материале RT.

Хоуп Джарен, «Тёмная сторона изобилия» («Альпина Паблишер»)

В 2016 году американский геохимик и геобиолог Хоуп Джарен выпустила книгу «Девушка из лаборатории. История о деревьях, науке и любви». Произведение стало мировым бестселлером. В некотором смысле оно представляет собой биографию, в которой история Джарен дополняется рассказами о жизни деревьев, семян, цветов и почвы.

В «Тёмной стороне изобилия» Джарен исследует проблемы экологии. Автор проанализировала климатические изменения, чтобы показать читателю, как человек и его деятельность повлияли на Землю. За последние полвека население планеты увеличилось в два раза, производство продуктов питания — в три, а потребление энергии — в четыре. Однако Джарен не пугает читателя апокалиптическими прогнозами, а даёт рекомендации и советы на тему разумного потребления.

Хоуп Джарен удостоена ряда престижных наград, в частности медали Джеймса Б. Макелвейна Американского геофизического союза. В 2016-м она попала в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Ещё не так давно, в 2007 году, средний американец выпивал одну банку Coca-Cola или Pepsi каждые три-четыре часа; с тех пор уровень их потребления снизился, но и сейчас в Штатах на одного человека, будь то женщина, мужчина или ребёнок, приходится до литра этого напитка в неделю.

Факты неумолимы: в период между 1962 и 2000 годами потребление сахара выросло настолько не потому, что мы его едим. Мы его пьём — с газировками, изотоническими напитками, фруктовыми пуншами и лимонадами. В 1977 году американцы выпивали по одной банке каждые два дня, а в 2000-м — каждые 17 часов. В наши дни подслащённые напитки — самый дешёвый источник (бесполезных!) калорий, который легко доступен и обеспечивает 10% от общего числа потребляемых питательных веществ. Но ведь все эти напитки пришли на рынок ещё 100 лет назад. Почему же именно в последние 50 лет на них такой спрос? Ответ вас удивит: корни проблемы кроются в плохой погоде, затянувшейся на несколько лет».

- © Альпина Паблишер

Куив Макдоннелл, «Человек с одним из многих лиц» (МИФ)

«Человек с одним из многих лиц» — дебютный роман ирландского писателя Куива Макдоннелла. За рубежом книга была издана в 2016-м, а годом позже детектив номинировали на премию CAP Awards как лучший роман.

В центре сюжета — Пол Малкроун. Он обладает крайне заурядной и незапоминающейся внешностью, но занимается необычной работой: герой приходит к теряющим память людям и выдаёт себя за их родственников. Те легко верят в обман. Один из стариков узнаёт в Поле сына своего друга, с которым находится в непростых отношениях. Мужчина пытается убить главного героя, но лишь ранит его ножом. Вскоре случаются и другие покушения. Тогда Малкроун решает пуститься в бега. Компанию ему составляет медсестра, отличающаяся грубым характером и увлечённостью детективами. Вместе с ней, а также с полицейским-отщепенцем Пол попытается раскрыть потрясшее Ирландию преступление.

Автор книги профессионально занимается стендапом. Также Макдоннелл пишет сценарии для телешоу, за что был удостоен номинации на премию BAFTA.

«Бриджит ощутила в кармане завибрировавший телефон. Она игнорировала его уже полчаса, но теперь, по крайней мере, появился повод заполнить тягостный пробел. Высветившийся номер был тем же самым, который она видела на мобильнике в течение последнего часа, — принадлежавшим детективу-инспектору Стюарту.

— Алло?

— Мисс Конрой, где вы?

— Я?.. Хожу по магазинам.

— Вы получили мои сообщения?

— Простите, я была…

— Немедленно вернитесь ко мне в контору.

— Ладно, хорошо, я заскочу чуть позже.

— Прямо сейчас, мисс Конрой!

— А в чём дело?

— Кое-что… произошло.

— В смысле произошло?

В телефоне повисла пауза. Бриджит посмотрела на Пола.

— Ну хорошо, если это заставит вас отнестись к делу серьёзнее. Несколько часов назад убили дочь Макнейра, а ещё мы обнаружили бомбу под машиной вашего друга мистера Малкроуна. Я пока не знаю, что происходит, но ваша безопасность — наш главный приоритет. Пожалуйста, не тяните.

— Уже еду.

Бриджит отключила связь и уставилась на телефон, пытаясь осмыслить услышанное. Пол смотрел на неё с тревогой.

— Что случилось? — спросил он.

— Ну… Хорошая новость в том, что ты не параноик».

- © МИФ

Энтони Дорр, «Птичий город за облаками» («Азбука-Аттикус»)

Энтони Дорр — американский писатель из Огайо, обладатель различных премий. За его плечами сборники рассказов, эссе, мемуары и романы. Работы автора переведены более чем на 40 языков. В 2015 году произведение «Весь невидимый нам свет» было удостоено Пулицеровской премии. Также оно стало первым среди бестселлеров The New York Times и держалось в рейтинге свыше 200 недель.

«Птичий город за облаками» впервые опубликовали в сентябре 2021-го. Роман вошёл в шорт-лист Национальной книжной премии США. В произведении переплетаются жизни героев, пребывающих в разных городах и временах. По мнению автора, все персонажи — неудачники и мечтатели, сохраняющие надежду даже в самых непростых ситуациях.

Монахини Святой Феофании зовут Анну Мартышкой, потому что она вечно залезает на деревья в их плодовом саду, мальчишки Четвёртого холма зовут её Мошкой, потому что она вечно вокруг них вьётся, а главная вышивальщица, вдова Феодора, зовет её Рукосуйкой, потому что она единственная из девочек может освоить стежок, а через час напрочь забыть, как его класть.

Анна и её старшая сестра Мария спят через две двери от кухни в каморке, где едва помещается тюфяк из конского волоса. На двоих у них есть четыре медяка, три пуговицы из слоновой кости, латаное шерстяное одеяло и маленькая икона святой Коралии, которая, возможно, принадлежала их матери. Анна никогда не пробовала сливок, не ела апельсинов, не выходила за городскую стену. До того как ей исполнится четырнадцать, всех, кого она знает, либо убьют, либо обратят в рабство».

- © Азбука-Аттикус

Борис Гребенщиков, «Священные места Индии» (АСТ)

Поэт и музыкант Борис Гребенщиков с историей и культурой Индии знаком не понаслышке. Как говорит сам артист, страну он посещает ежегодно. Под его авторским переводом уже издавалась «Бхагавад‑гита» (фрагмент поэмы древнеиндийского эпоса «Махабхарата»). Идея написать книгу «Священные места Индии» зрела у Гребенщикова на протяжении 30 лет — с момента, когда музыкант впервые оказался в стране.

Произведение Гребенщикова стало своего рода путеводителем: из книги читатель узнает, какие места необходимо посетить, чтобы познакомиться с «настоящей Индией». Например, музыкант рассказывает о Саптапури — семи священных точках паломничества. Он признаётся, что лично был не во всех описываемых местах, однако посетил шесть из семи священных городов. Также в своей работе Борис Гребенщиков повествует о культуре Индии, о её философии и истории.

Неудивительно, что многие индусы считают Варанаси центром Вселенной.

У Варанаси странная география: он стоит на трёх холмах, которые считаются тремя остриями трезубца Шивы. При этом весь город выстроен на западном берегу Ганги — на восточном нет и никогда не было ни одного строения; он считается «тем миром», куда Шива переправляет души умерших.

В индийской мифологии считается, что Варанаси освобождает человеческую душу от уз тела; тот, кому повезло умереть в Варанаси, достигает немедленного освобождения от цикла рождений и смертей. Как говорят: «Кашьям маранам мукти», что в переводе: «Смерть в Варанаси — это освобождение». А воды реки Ганги в Варанаси смывают грехи с любого смертного. И, кстати, Ганга, текущая на юго-восток, вопреки всем законам логики, в Варанаси течёт в противоположную сторону — на север, в сторону Кайласа».

- © АСТ

Дэвид Иглмен, «Живой мозг» (МИФ)

Нейробиолог и аспирант Стэнфордского университета Дэвид Иглмен начал интересоваться устройством нервной системы ещё в детстве. Под его авторством издавались книги, успевшие стать бестселлерами. В их числе — «Мозг. Ваша личная история» и «Инкогнито».

Из произведения «Живой мозг» читатель узнает о «величайшей технологии», скрывающейся в человеческой голове. Книга подойдёт и нейробиологам, и тем, кто просто пытается понять, как функционирует мозг. Труд Иглмена, в частности, повествует о связи вращения планеты Земля с человеческим мозгом, возможностях контроля роботов с помощью силы мысли и о том, почему главный враг памяти — воспоминания.

Мозг беспрерывно подстраивается под вызовы и цели текущего момента. Он формирует свои ресурсы, добиваясь их соответствия требованиям обязательств, в которых в данный момент находится. Если окажется, что мозг не располагает нужным инструментарием, будьте спокойны: он его сотворит.

Чем эта стратегия так хороша для мозга? Разве кто-то усомнится, что созданные человеком технологии чрезвычайно успешны? А между тем при их разработке мы руководствуемся совсем другой стратегией: проектируем машины с жёстко заданной конструкцией — «железом», выражаясь на языке айтишников, — и программное обеспечение, диктующее им выполнять в точности те операции, которых мы от них требуем. Какие преимущества можно получить, если размыть различия между жёсткой и гибкой составляющими, что позволило бы машинам, выполняя свои программы, постоянно реконструироваться?

Скорость — вот что станет первым преимуществом».

- © МИФ

Линдси Гибсон, «Выбираю себя» (Издательство Елены Терещенковой)

Американский психолог Линдси Гибсон может быть знакома русскоязычному читателю по книге «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей» и её своеобразному продолжению — руководству «Свобода быть собой». Третье произведение Гибсон, выпущенное Издательством Елены Терещенковой, подхватывает тему эмоциональной незрелости, но фокусируется на одном из её последствий — сложности в самореализации.

Эта книга написана для тех, кто под гнётом жизненных обстоятельств был вынужден оставить свои мечты — или и вовсе не помнит, о чём мечтал, но чувствует, что его текущие занятия не приносят удовлетворения. На примерах из жизни пациентов и своей собственной Гибсон помогает читателю вспомнить, что радует его «истинное я», рассказывает, как отстоять свои интересы и потребности в общении с близкими и воплотить мечты в реальность.

«То, как мы воспринимаем имеющееся у нас количество времени, зависит от того, на каком этапе жизненного пути мы находимся. Когда нам только исполнилось двадцать, времени у нас предостаточно — а людям за сорок часто кажется, что начинать что-то новое уже поздно. Гейл Шихи пишет в книге «Новые события» о подобном восприятии своего будущего: люди, достигшие среднего возраста, часто ошибочно считают, что им остаётся меньше времени, чем на самом деле.

Предположим, вам сорок и вы подумываете о смене карьеры. Если вы похожи на большинство людей, то решите, что вы уже сорок лет идёте по привычному пути. Сорок лет — это очень долго. Как же можно взять и всё поменять?

Но всё совсем не так. Скорее всего, вы работаете в своей сфере меньше двадцати лет. Вы начали всерьёз зарабатывать на жизнь, когда вам было около двадцати? Это означает, что сейчас вы где-то посередине своей профессиональной жизни. Если вам сорок, вероятно, вам предстоит работать дольше, чем вы уже отработали. Вы были в профессии на протяжении двадцати лет, но до пенсии вам осталось не меньше двадцати пяти.

- © Издательство Елены Терещенковой

Орхан Памук, «Чумные ночи» («Азбука-Аттикус»)

О создании романа «Чумные ночи» турецкий литератор Орхан Памук размышлял на протяжении 40 лет, а почти пять ушло на написание книги. По словам автора, его знакомые не понимали, почему для своего романа он выбрал тему чумы (она, казалось, уже устарела). Но на фоне развернувшейся пандемии коронавируса произведение турецкого писателя оказалось весьма актуальным.

В 2006 году Орхан Памук получил Нобелевскую премию. Его работы переведены на 61 язык, в числе наиболее популярных книг — «Стамбул. Город воспоминаний», «Имя мне — Красный» и «Музей невинности». В 2015-м издание The World Post и Институт Готлиба Дуттвайлера включили турецкого автора в список четырёх «самых влиятельных голосов 2015 года».

Действие нового романа Памука разворачивается на маленьком острове, расположенном в Средиземном море. Спокойную жизнь греков и турков нарушает чума, на борьбу с которой прибыл врач-эпидемиолог.

«— Людей в Арказе раз в восемь меньше, чем в Измире, а умерших уже сейчас больше.

— И причину этого предстоит выяснить вам, — изрёк губернатор с таинственным видом.

— Мне повсюду попадались на глаза дохлые крысы. В Измире мы объявили войну этим грызунам.

— Наши крысы — совсем не то, что измирские! — заявил губернатор с едва заметной ноткой гордости. — Горные крысы, которые у нас здесь водятся, твари куда как более дикие. Две недели назад голод погнал их в города и деревни. Там, где им не удавалось найти съестного, они пожирали тюфяки, мыло, солому, шерсть, лён, ковры — всё, что попадётся, даже дерево. Весь остров напугали. Но потом Аллах их покарал, и они передохли. Но эту, как вы говорите, эпидемию крысы не приносили.

— Кто же тогда?

— Официально никакой эпидемии на сегодняшний день нет! — отрезал губернатор».

- © Азбука-Аттикус

Борис Акунин, «После тяжёлой продолжительной болезни. Время Николая II» (АСТ)

Эта книга стала девятым и финальным томом «Истории Российского государства» Бориса Акунина. Первое произведение цикла было опубликовано в 2013 году, с того времени тираж исторической серии достиг 1,5 млн экземпляров. Начиная свой проект, писатель знал, что финальный том «Истории» будет посвящён периоду правления Николая II.

Книга состоит из двух частей. В первой Акунин разбирает процессы, повлиявшие на глобальные изменения в мировой политике. К примеру, рассказывает о Первой мировой войне. Во второй части Акунин повествует о событиях начала прошлого века, которые привели, по мнению писателя, к слому государства. Сам Акунин отмечает, что все предыдущие тома из серии были «подготовкой к этому, главному тому».

Революционные пропагандисты, а позднее авторы советского периода называли Николая II Кровавым и изображали царскую Россию страной свирепого, ничем не ограниченного полицейского насилия, где правят казачья нагайка, тюрьма и каторга. Режим часто сравнивали с опричниной.

На самом же деле самодержавие вовсе не было агрессивной и жестокой диктатурой, ведшей войну с собственным населением, как это делал Иван Грозный. Правительство всего лишь защищало исторически сложившийся формат государства — уже как умело.

Система была совершенно не приспособлена для управления, выражаясь по-современному, методами «мягкой силы», то есть не принуждением, а стимулированием. Не то чтобы царизм вовсе не пробовал действовать «по-хорошему», но всякий раз выходило неуклюже: результат получался либо обратным, как после зубатовского эксперимента или Октябрьского манифеста, либо в лучшем случае временным, как после Столыпинской реформы.

Поэтому обычно власть полагалась на более привычные, полицейские средства «общественного умиротворения», которыми владела гораздо лучше. Проблема заключалась в том, что подобного рода терапия всегда борется с симптомами болезней, но не с их причинами».

- © АСТ

Уилл Айснер, «Комикс и последовательное искусство» (МИФ)

Уилла Айснера принято считать одним из отцов современных комиксов. Творческий путь иллюстратора начался в 1930-е годы в США — в период зарождения индустрии рисованных историй. Айснер — автор серий «Чёрный Ястреб» и «Шина — королева джунглей», получивших экранизации. Художник также работал над комиксом «Дух», который издавали в течение 12 лет в виде приложения к воскресному номеру газет.

В 2005 году Айснер скончался. Его последней работой стала публикация трилогии «Контакт с Богом», в основу которой вошли автобиографические романы.

«Комикс и последовательное искусство» впервые опубликовали в 1985 году, но представленная в произведении информация всё ещё актуальна. Книгу можно использовать как пособие по теории и практике современного комикса. В качестве примеров в произведении используются иллюстрации из различных популярных комиксов. Они совмещены с личными мыслями автора об особенностях графического рассказа.

«Писательский труд» в комиксе можно определить как продуцирование идеи, структурирование изобразительных элементов и последовательного нарратива и создание диалога. Это одновременно и часть комикса, и его целое. И конечно, здесь необходимы специфические навыки: из-за уникальности технологий создания комикса его требования не всегда совпадают с требованиями других литературных форм. В этом смысле комикс немного схож с драматургией, но в случае комиксов писатель часто выступает ещё и как создатель образов (т. е. художник).

В последовательном искусстве оба вида деятельности переплетены теснейшим образом и вместе образуют цельное полотно.

В литературе, состоящей лишь из текста, автор направляет воображение читателя. Комикс заменяет ему воображение. Образ, будучи однажды нарисован, становится чётким заявлением, почти или вовсе не оставляющим места для интерпретации. В комиксе текст встраивается в изображение и несёт уже не столько описательную функцию, сколько функцию передачи звуков, диалогов и связующих элементов».

- © МИФ

Андрей Филимонов, «Пляс нигде» (Редакция Елены Шубиной, АСТ)

Герой романа-странствия «Пляс нигде» начинает путешествие в горах Алтая, затем перемещается автостопом через всю страну. После отправляется в Ригу, Париж, Германию, США и в результате возвращается в Сибирь. Различные локации в путешествии лирического героя дают начало новым рассказам. В столице Латвии он знакомится со специалисткой по Шамбале, в Париже пишет «энциклопедию ветра», а на канадской границе работает над документальным фильмом в доме Эрнеста Хемингуэя.

Андрей Филимонов — автор романа «Рецепты сотворения мира», который попал в число финалистов премии «Большая книга», а также книги «Головастик и святые», вошедшей в шорт-лист премий «Национальный бестселлер» и «НОС». Материал для «Пляса нигде» автор собрал до начала пандемии коронавируса, а написанием книги занимался уже во время.

«Петер выключил мотор — и мы поняли, что такое настоящая тишина. Цесарки скрылись за деревьями, кроме нас троих, в мире не осталось других живых существ, и только шелест полевых трав на ветру подчёркивал отсутствие звуков.

— Офигеть, какая тишайшая тишина! — радостно заорал я на весь лес, и мы поволокли в дом свои вещи.

По ходу Толик рассказывал, что дом этот не простой, а старинный, чуть ли не XIX века, и когда-то здесь было настоящее имение с лужайкой для гольфа, ныне превратившейся в дикое поле, и собственным каменным мостом через реку, который обрушился много лет назад, когда дворянское гнездо купил сценарист из Голливуда (тоже не простой, а увенчанный лаврами «Оскара»). Говорят, что здесь гостил Хемингуэй и что-то сочинял по утрам после вечеринок, сидя на этой террасе с пишущей машинкой. Ну, точнее, не совсем на этой, потому что ещё до войны киношники умудрились спалить дом во время эпической пьянки до основания, а затем сценарист продал землю с пепелищем, однако новые хозяева восстановили всё как было, и можно почувствовать себя стариной Хэмом, расположившись с ноутбуком на террасе, глядя на руины моста, 46 сияющих вершин Адирондака и дом мистера Фарба за рекой, в тени деревьев, триста метров по прямой отсюда».

- © АСТ