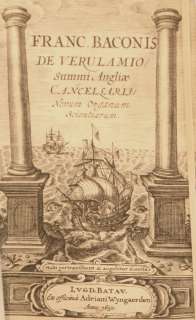

Ïåðâîé çíà÷èìîé ôèëîñîôñêîé ôèãóðîé ýïîõè Íîâîãî âðåìåíè, ê òâîð÷åñòâó êîòîðîé ìû ñåé÷àñ îáðàòèìñÿ, áóäåò, êàê åãî èíîãäà èìåíóþò, ïåðâûé ôèëîñîô íîâîé ïðîìûøëåííîé ýðû, âîçâåñòèâøèé ñâîèì òâîð÷åñòâîì çàðþ ýòîé ýðû, ýòî Ôðýíñèñ Áýêîí ( 1561 1626).  èñòîðèþ ôèëîñîôñêîé ìûñëè âîøëè òàêèå åãî òðóäû êàê «Âåëèêîå âîññòàíîâëåíèå íàóê», «Íîâûé îðãàíîí», «Íîâàÿ Àòëàíòèäà». Ïðåäâàðÿÿ áîëåå äåòàëüíûé àíàëèç åãî òâîð÷åñòâà, çäåñü òîëüêî çàìåòèì, ÷òî êàê ôèëîñîô îí íå áûë âïîëíå öåëîñòåí, â îíòîëîãèè íå ñîâñåì âíÿòåí. Òàê, íàïðèìåð, îí ïîëàãàë, ÷òî èçó÷åíèå ñòðîåíèÿ ìàòåðèè ýòî ïðåðîãàòèâà âñå òàêè íàóêè, à íå ôèëîñîôèè.

Öåíòðàëüíûå òåìû åãî òâîð÷åñòâà, âîêðóã êîòîðûõ ñòðóêòóðèðóåòñÿ è êðèñòàëëèçóåòñÿ åãî ìûñëü, ýòî: 1) íàóêà êàê ñèñòåìà çíàíèÿ; 2) íàóêà êàê âèä äåÿòåëüíîñòè; 3) íàóêà êàê ñîöèàëüíûé èíñòèòóò. Òî åñòü îí âûñòóïàåò êàê îäèí èç ïåðâûõ ìåòîäîëîãîâ è ôèëîñîôîâ íàóêè, îí ïðåäòå÷à ýïèñòåìîëîãèè, ðîäîíà÷àëüíèê ñöèåíòèçìà è òåõíèöèçìà. Áýêîí ñòàâèò âîïðîñ: ÷òî åñòü ìèð, ÷åëîâåê, â ÷åì åãî íàäåæäà, åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Áîãà íåò?! È ñàì æå îòâå÷àåò íà íåãî: òîãäà íàäåæäà ëèøü íà ÷åëîâåêà è åãî ðàçóì, áåç óïîâàíèé íà Áîãà. Çíàíèå ñèëà! ×åëîâåê âîîáùå îáëàäàåò âûäåëåííûì ïîëîæåíèåì â ïðèðîäå, èáî ó íåãî åñòü ðàçóì è çíàíèÿ. Îí ìîæåò ãîñïîäñòâîâàòü íàä ïðèðîäîé, ôîðìèðóÿ íà îñíîâå çíàíèÿ íîâûå òåõíîëîãèè è ïðåâðàùàÿ çíàíèÿ ïðè÷èí â îáðàç äåéñòâèÿ ñ îáúåêòàìè ïðèðîäû. Òåõíîëîãèÿ ó íåãî ýòî ñâîåãî ðîäà åñòåñòâåííàÿ ìàãèÿ, èçìåíåíèå îáúåêòîâ ïðèðîäû â çàäàííîì íàïðàâëåíèè, òî åñòü âûñâå÷èâàåòñÿ ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü íàóêè.

Åãî «Íîâàÿ Àòëàíòèäà» (1620) — ýòî îäíà èç ïåðâûõ â èñòîðèè ìûñëè òåõíîêðàòè÷åñêèõ óòîïèé. Òàì ðàññêàçûâàåòñÿ î Äîìå Ñîëîìîíà îñîáîì íàó÷íîì çàâåäåíèè, îðãàíèçîâàííîì â ìàñøòàáàõ âñåãî ãîñóäàðñòâà. Ó÷åíûå àêòèâíî âíåäðÿþò òàì ïðîãðåññèâíûå òåõíîëîãèè, ñîçäàþò íîâûå ïîðîäû æèâîòíûõ, íîâûå âèäû òðàíñïîðòà, íîâûå ôîðìû è ñïîñîáû ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè íà ðàññòîÿíèè, ìàòåðèàëû ñ çàðàíåå çàäàííûìè, çàïðîãðàììèðîâàííûìè ñâîéñòâàìè, íó è òàê äàëåå.

Âîîáùå æå, çàìåòèì, ÷òî ñèñòåìàòè÷íîé è ðàçðàáîòàííîé îíòîëîãèè ó Áýêîíà ìû íå íàéäåì. Åñòü ëèøü, ñêîðåå, îòäåëüíûå, íî ïðè ýòîì âåñüìà öåííûå çàìå÷àíèÿ. Îí ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî ëþáîå çíàíèå èäåò îò íàóêè. Îäíàêî ïðè ýòîì âñåãäà ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ëþáîå íàó÷íîå èññëåäîâàíèå èñõîäèò èç íåêèõ îíòîëîãè÷åñêèõ è ãíîñåîëîãè÷åñêèõ äîïóùåíèé. Èç àíòè÷íûõ ôèëîñîôîâ Áýêîí îñîáî öåíèë è âûäåëÿë Àíàêñàãîðà è Äåìîêðèòà ( êñòàòè, çäåñü ïîïóòíî çàìåòèì, ÷òî ïîíÿòèå «ãîìåîìåðèè» ââåë èìåííî Àðèñòîòåëü äëÿ õàðàêòåðèñòèêè Àíàêñàãîðà). Áýêîíó îñîáî èìïîíèðîâàëî òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî è òîò, è äðóãîé ïðèçíàâàëè âîçíèêíîâåíèå ìèðà èç ïåðâè÷íîãî õàîñà. Ïåðâè÷íàÿ ìàòåðèÿ, ïî Áýêîíó, èçíà÷àëüíî îáëàäàåò íåêîåé ñèëîé. Ìàòåðèÿ âå÷íà, íåóíè÷òîæèìà, íåñîòâîðèìà. Èäåÿ áîæåñòâåííîãî òâîðåíèÿ îòðèöàåòñÿ. Ñóùåñòâóåò êðóãîâîðîò ìèðîâ. Ô. Áýêîí íå ïðèçíàâàë ìàòåðèàëüíûõ ýôèðíûõ ñôåð è ðàçëè÷èÿ íàäëóííîãî è ïîäëóííîãî ìèðîâ, íà ÷åì íàñòàèâàë Àðèñòîòåëü, è ÷òî ñòàëî íåçûáëåìîé äîãìîé íà ìíîãèå ñòîëåòèÿ. Íà ñàìîì æå äåëå, è òîò, è äðóãîé ìèðû ñîñòîÿò èç âçàèìîäåéñòâóþùèõ ìàòåðèàëüíûõ òåë, à , ñòàëî áûòü, ïðèíöèïû è çàêîíû èõ àáñîëþòíî îäèíàêîâû. Äàæå òàì, ãäå, êàê êàæåòñÿ, öàðñòâóåò ïîêîé, âñå ðàâíî åñòü àêòèâíîñòü ìàòåðèè, ýòà àêòèâíîñòü èììàíåíòíà ñàìîé ìàòåðèè. Èäåò ïðîòèâîñòîÿíèå âíåøíèì ñòîõàñòè÷åñêèì âîçäåéñòâèÿì, íè÷òî íå óíè÷òîæàåòñÿ, à ïðåîáðàçóåòñÿ â íå÷òî èíîå ïîä âîçäåéñòâèåì èçìåíåíèÿ ìåðû ïðåäìåòà. Ëþáîå âîçäåéñòâèå èìååò îòêëèê â äðóãèõ îáúåêòàõ, òî åñòü ïðè÷èííî ñëåäñòâåííàÿ ñâÿçü âñåîáùà.

Öåëü ïîçíàíèÿ = ïîçíàòü ôîðìó âåùåé! Íî çäåñü îïÿòü æå óêàæåì, ÷òî ó áýêîíîâñêîé ôîðìû íåò ÷åòêîãî ñìûñëà. Ýòî 1) çàêîí ñóùåñòâîâàíèÿ âåùåé, è 2) ïåðâè÷íûå êà÷åñòâà ñàìèõ îáúåêòîâ èëè íåêèå ýëåìåíòàðíûå êà÷åñòâà ( ñâîéñòâà) êàê öâåò, ïëîòíîñòü è òàê äàëåå, 3) ñòðóêòóðà âåùè, åå ýëåìåíòíûé ñîñòàâ. Âîò êîãäà âñå ýòî ïîçíàíî, òîãäà ìîæíî ýôôåêòèâíî ïðåîáðàçîâûâàòü îáúåêòû, çàíèìàòüñÿ òîé ñàìîé «åñòåñòâåííîé ìàãèåé». Ô. Áýêîí ñîçäàë ñâîå çíàìåíèòîå ó÷åíèå îá èäîëàõ èëè ïðèçðàêàõ = ïðåäðàññóäêàõ, êîòîðûå ìåøàþò ðàçóìó îñóùåñòâëÿòü ïîçíàíèå èñòèíû è îò êîòîðûõ íóæíî îñâîáîäèòüñÿ. Ýòè èäîëû ñëåäóþùèå: 1) èäîëû ðîäà îíè ïðèñóùè âñåì ëþäÿì, ýòî, ÷òî ìåøàåò ÷åëîâåêó ïîçíàâàòü èìåííî ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó îí ÷åëîâåê ( íàïðèìåð, àíòðîïîìîðôèçìû â ïîçíàíèè, ãèëîçîèçì, ÿçû÷åñòâî, íó è òàê äàëåå. Ýòî òàêæå ìîãóò áûòü íåñàìîêðèòè÷íîñòü ñóáúåêòà, ðàçóìà ( «òüìû íèçêèõ èñòèí íàì äîðîæå íàñ âîçâûøàþùèé îáìàí») , ëåíîñòü óìà, êîíôîðìèçì â ïîçíàíèè); 2) èäîëû ïåùåðû êàæäûé ÷åëîâåê êàê áû ñìîòðèò íà ìèð èç ñâîåé ñîáñòâåííîé ïåùåðû. Ýòî íåêèå èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè äàííîãî êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, îñîáåííîñòè åãî âîñïèòàíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, öåëåé, ñêëàäà óìà, îðãàíèçàöèè åãî îðãàíîâ ÷óâñòâ, åãî çàøîðåííîñòü, ñóæåííîñòü âîççðåíèé, äîãìàòèçì . Íî ïî ñóòè, åñëè ïðèñìîòðåòüñÿ è âäóìàòüñÿ, èäîëû ïåùåðû ýòî ðàçíîâèäíîñòü èäîëîâ ðîäà. Âåäü ñóáúåêò ïîçíàíèÿ ýòî òîò æå ÷ëåí îáùåñòâà è ðàçäåëÿåò åãî ïðåäðàññóäêè; 3) èäîëû ïëîùàäè èëè ðûíêà — íåñîâåðøåíñòâî ðå÷åâîãî îáùåíèÿ, èñïîëüçîâàíèå ïóñòûõ ñóæäåíèé è ïîíÿòèé, îïåðèðîâàíèå ðàçìûòûìè, íå÷åòêî îïðåäåëåííûìè ïîíÿòèÿìè, â êîòîðûå êàæäûé èõ ïðîèçíîñÿùèé ìîæåò âêëàäûâàòü ñâîé ñìûñë ( ïðèìåðîì òàêèõ ïóñòûõ ïîíÿòèé ÿâëÿåòñÿ, ïî Áýêîíó, äîêàçàòåëüñòâî áûòèÿ Áîãà À. Êåíòåðáåðèéñêîãî , ïðîòèâ êîòîðîãî Ô. Áýêîí ýíåðãè÷íî âîçðàæàåò, óêàçûâàÿ, ÷òî íåëüçÿ çàêëþ÷àòü îò ïîíÿòèÿ ê áûòèþ); 4) èäîëû òåàòðà ôèëîñîôñêèå ñèñòåìû ïðîøëîãî, èõ ñêîâûâàþùèé íàñ àâòîðèòåò, íà êîòîðûé ìû ÷àñòî áåçäóìíî è íåêðèòè÷íî ïîëàãàåìñÿ (ìîæåò áûòü, ïî ñóòè, òîæå ðàçíîâèäíîñòü ïåðâîãî ðîäà èäîëîâ???!!!).

Îòñþäà ñëåäóåò âûâîä: ïîçíàíèå ÷åëîâåêà íåðàñòîðæèìî ñâÿçàíî ñ ñîöèàëüíî êóëüòóðíîé îáóñëîâëåííîñòüþ. Ýòî âàæíîå îòêðûòèå Áýêîíà! Ýòà îáóñëîâëåííîñòü íåóñòðàíèìà, òî åñòü íåâîçìîæíà àáñîëþòíàÿ îáúåêòèâíîñòü ïîçíàíèÿ, è ýòîò ìîìåíò âñåãäà íàäî ó÷èòûâàòü. Îäíàêî â ðÿäå ñâîèõ òðóäîâ òîò æå Áýêîí ïîëàãàë, ÷òî îñâîáîäèòüñÿ îò ýòîé ñîöèàëüíî êóëüòóðíîé çàâèñèìîñòè âñå æå ìîæíî, õîòü ýòî è íåïðîñòî. Òî åñòü òàê íàçûâàåìûé òðàíñöåíäåíòàëüíûé ñóáúåêò ïîçíàíèÿ âñå òàêè âîçìîæåí.  îáùåì, âîççðåíèÿ ôèëîñîôà ïî ýòîìó âîïðîñó âåñüìà ðàçíîðå÷èâû è íåîäíîçíà÷íû. Îá ýòîì ñóùåñòâóåò áîëüøàÿ ëèòåðàòóðà.

Áýêîí äàëåå âûäåëÿåò òðè ñïîñîáíîñòè äóøè: ïàìÿòü, âîîáðàæåíèå , ðàññóäîê. Íà ïàìÿòè çèæäåòñÿ èñòîðèÿ, íà âîîáðàæåíèè ïîýçèÿ è èñêóññòâî, íà ðàññóäêå íàóêè. Ñðåäè íàóê îí âûäåëÿåò ôèëîñîôèþ ïðèðîäû, âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ ôèçèêó è ìåòàôèçèêó. Çàòåì âûäåëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ = ìåõàíèêà è ìàãèÿ, ïñèõîëîãèÿ = ýòèêà è ëîãèêà, ôèçèîëîãèÿ = ìåäèöèíà è àòëåòèêà. Ôèëîñîôèÿ ïðèðîäû ýòî âûñîêàÿ áàøíÿ, ñ íåå ôèëîñîô îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü , îáîçðåâàåò ðàçâèòèå íàóêè.

Ô. Áýêîí îäíèì èç ïåðâûõ ïîñòàâèë ïðîáëåìó íàó÷íîãî ÿçûêà. ßçûê íàóêè íå äîëæåí ñîäåðæàòü â ñåáå íè÷åãî ñóáúåêòèâíîãî. Ýòî ÷èñòî âûìûòîå ñòåêëî, àáñîëþòíàÿ ïðîçðà÷íîñòü. Èìåííî òàêîå ïîíèìàíèå ÿçûêà íàóêè óòâåðäèëîñü âïîñëåäñòâèè â ïîçèòèâèçìå. Íåîïîçèòèâèñòû æå åùå áîëåå óãëóáèëè çàäà÷ó: ñôîðìóëèðîâàòü óñëîâèÿ, êîãäà ÿçûê ìîæåò îáëàäàòü òàêèìè êà÷åñòâàìè. Íóæåí ïîëíîñòüþ ôîðìàëèçîâàííûé ÿçûê = íè÷åãî ëèøíåãî, íèêàêîé îòñåáÿòèíû. Ïðàâäà, Ñåïèð è Óîðô óñîìíèëèñü â îñóùåñòâèìîñòè ýòîé ïðîãðàììû, âûäâèíóâ òåçèñ, ãëàñÿùèé, ÷òî îäèí ÿçûê íà äðóãîé òî÷íî ïåðåâåñòè íåâîçìîæíî (ãèïîòåçà ÿçûêîâîé îòíîñèòåëüíîñòè). À çíà÷èò, èñõîäÿ èç ýòîãî, íåâîçìîæåí è ïîëíîñòüþ åäèíûé, óíèâåðñàëüíûé, ôîðìàëèçîâàííûé ÿçûê, â êîòîðîì ñòèðàëèñü áû âñå ðàçëè÷èÿ è íþàíñû. Íî âåðíåìñÿ ñîáñòâåííî ê Ô. Áýêîíó. Îí îáîñíîâàë âàæíóþ ðîëü îïûòîâ, ýêñïåðèìåíòîâ â ïîçíàíèè. Îïûò ýòî è ýêñïåðèìåíò, è ñèñòåìíîå íàáëþäåíèå. Îí âûäåëèë òðè òèïà îòíîøåíèé ÷åëîâåêà ê ýêñïåðèìåíòó, à îòñþäà è òðè òèïà ó÷åíûõ: 1) ïàóê òêåò ïàóòèíó ñâîèõ ìûñëåé èç ñåáÿ ñàìîãî, èç ðàçóìà, íå îáðàùàÿñü ê îïûòó, âûâîäèò íîâûå çíàíèÿ. Íåòðóäíî óãàäàòü çäåñü ñðåäíåâåêîâîãî ñõîëàñòà; 2) ìóðàâåé ïîëçó÷èé, ïëîñêèé ýìïèðèçì, ôàêòîãðàôèÿ, êîëëåêöèîíèðîâàíèå ôàêòîâ áåç ñèñòåìû; 3) ï÷åëà ðàçóìíûé, ñèñòåìíûé ýìïèðèçì, êîãäà ôàêòû íàõîäÿò òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå è ïåðåðàáîòêó ïëîäîòâîðíûé ñèíòåç ïåðâîãî è âòîðîãî òèïîâ, èäåàë, ê êîòîðîìó ó÷åíûé äîëæåí ñòðåìèòüñÿ.

Âèäû îïûòîâ ïî Áýêîíó:

——— ïëîäîíîñíûå «åñòåñòâåííàÿ ìàãèÿ» , ïðàêòè÷åñêàÿ ïîëüçà;

—— ñâåòîíîñíûå ðàñøèðåíèå ñôåðû íàøèõ çíàíèé.

Îáà ýòèõ òèïà îïûòîâ âçàèìîñâÿçàíû.

Áýêîí ðàçðàáîòàë ñâîþ ìåòîäîëîãèþ îòíîøåíèé ìåæäó ýìïèðèåé è òåîðèåé. Çäåñü èíòåðåñíû ñëåäóþùèå ìîìåíòû:

—— ýêñïåðèìåíò íå ìîæåò è íå äîëæåí áûòü ñëåïûì, ó íåãî äîëæíà áûòü èäåÿ;

——— ýêñïåðèìåíò íà÷àëî ïîçíàíèÿ;

———- òåîðèÿ ýòî èíäóêòèâíîå îáîáùåíèå ôàêòîâ;

——— îïûò ãèðÿ íà íîãàõ òåîðèè è ðàçóìà, ÷òîáû ðàçóì íå îòðûâàëñÿ îò ðåàëüíîñòè;

——— ýêñïåðèìåíò ìîæåò èãðàòü ðåøàþùóþ ðîëü â ñèòóàöèè âûáîðà êîíêóðèðóþùèõ ãèïîòåç = òàê íàçûâàåìûé «ýêñïåðèìåíò êðåñòà» = êðåñò íà ïåðåêðåñòêå äîðîã, ðàçâèëêà. Êóäà ïîéòè? Ýòî ïîêàæåò ðåøàþùèé ýêñïåðèìåíò. Çäåñü åùå ðàç çàìåòèì, ÷òî ïðîáëåìà ýêñïåðèìåíòà â äàëüíåéøåì ðåøàëàñü ïî — ðàçíîìó. Ïîçèòèâèçì íàõîäèë, ÷òî îïûò ýòî äîñòàòî÷íîå îñíîâàíèå ïðè âûáîðå òåîðèè. Ïîñòïîçèòèâèçì ïîëàãàë, ÷òî â ñëó÷àå ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó ôàêòàìè è òåîðèåé òåîðèÿ íå âñåãäà îòáðàñûâàåòñÿ. Åå ìîæíî ìîäåðíèçèðîâàòü ñ öåëüþ ñîãëàñîâàíèÿ ñ îïûòîì è ôàêòàìè ( òåçèñ Äþãåìà Êóàéíà).

Áýêîí òàêæå ìíîãî ðàáîòàë íàä ïðîáëåìîé ñèñòåìàòèçàöèè äàííûõ îïûòà. Îí ïîëàãàë, ÷òî ðàáîòàÿ ñ äàííûìè îïûòà, íàäî ñîñòàâëÿòü ðàçíûå âèäû òàáëèö:

1) Òàáëèöû ïðèñóòñòâèÿ â íèõ ôèêñèðóåòñÿ ñ êàêèìè ôåíîìåíàìè ñîñåäñòâóåò , â êàêèõ ðÿäàõ ñîáûòèé ïðèñóòñòâóåò èññëåäóåìîå ÿâëåíèå.

2) Òàáëèöû îòñóòñòâèÿ — ôèêñàöèÿ òîãî, ñ ÷åì ÿâëåíèå íèêîãäà íå ñîñåäñòâóåò è â ÷åì íèêîãäà íå ïðèñóòñòâóåò.

3) Òàáëèöû ñðàâíåíèÿ ñîäåðæàò òå îáúåêòû, ãäå ÿâëåíèå ïðèñóòñòâóåò â òîé èëè èíîé ìåðå.

4) Òàáëèöû èñêëþ÷åíèé òå îáúåêòû è ïðåäìåòû, ÷òî íå ïîääàþòñÿ ñðàâíåíèþ ïî äàííîìó ñâîéñòâó.

Çàòåì äîëæíî ñëåäîâàòü óìîçàêëþ÷åíèå, îáîáùàþùàÿ èíäóêöèÿ, âûðàñòàþùàÿ èç îïûòà. Ïðè ýòîì, ðàçóìååòñÿ, Áýêîí îñîçíàâàë íåíàäåæíîñòü èíäóêöèè, îãðàíè÷åííîñòü åå. Îí ïðåäëàãàë øàãè äëÿ ñòðàõîâêè îò ëîæíûõ âûâîäîâ ( âñÿêèå àíòèöèïàöèè = ïðåäâîñõèùåíèÿ ýòî, êñòàòè, è åñòü ðàçíîâèäíîñòü ëîæíûõ âûâîäîâ). Òàê âîò, ìåðû ýòè ñëåäóþùèå: 1) íàäî âûÿâëÿòü âñå âîçìîæíûå èñêëþ÷åíèÿ ýòî, êñòàòè, ïðÿìîå ïðîâîçâåñòèå ïîïïåðîâñêîé ìåòîäîëîãèè ôàëüñèôèêàöèîíèçìà = èñêàòü òî, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò òåîðèè, åñëè åå íåëüçÿ îïðîâåðãíóòü, òî îíà íåâåðíà; 2) îí ïðèçûâàë ïîìíèòü, ÷òî çàêîíû ïðèðîäû èìåþò ðàçíóþ ñòåïåíü îáùíîñòè. Íåêîòîðûå çàêîíû åñòü ëèøü ÷àñòíûé ñëó÷àé áîëåå øèðîêèõ çàêîíîâ. Ðàçíûå çàêîíû îõâàòûâàþò ðàçíûå ïî îáúåìó ñâîåãî äåéñòâèÿ óðîâíè, ñôåðû è ñëîè ðåàëüíîñòè è ïî ðàçíîìó ðåàëèçóþòñÿ â íèõ. Ïîñåìó â îáîáùåíèÿõ õîòÿ è ìîãóò áûòü íåêèå ñðåäèííûå óðîâíè, ñðåäíèå çíà÷åíèÿ (òàê ñêàçàòü, ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ïî áîëüíèöå), íî íå ñòîèò îðèåíòèðîâàòüñÿ òîëüêî íà íèõ, èáî åñëè çàêîí ðåàëèçóåòñÿ íà ÷àñòè ÿâëåíèé, òî ýòî åùå íå çíà÷èò, ÷òî îí áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ íà âñåõ ÿâëåíèÿõ, íåëüçÿ ïåðåíîñèòü, ýêñòðàïîëèðîâàòü òåíäåíöèè , ïðèñóùèå ÷àñòè, íà âñå öåëîå. Åñòü íåêàÿ ñïåöèôèêà ðàçëè÷íûõ çàêîíîâ, íå âñåãäà âìåùàþùàÿñÿ â óñðåäíåííûå çíà÷åíèÿ è ïîêàçàòåëè. Ýòî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü.

Èòàê, Ô. Áýêîí îñíîâàòåëü ýìïèðèçìà. Òîëüêî íàäî ïîìíèòü, ÷òî åñòü ýìïèðèçì êàê ôàêòîãðàôèÿ, êàê ïðåóâåëè÷åííîå ïîíèìàíèå ðîëè îïûòà. À âîò ÷òî êàñàåòñÿ Áýêîíà, òî åãî ýìïèðèçì ðàöèîíàëüíûé, âçâåøåííûé, íå â óùåðá ðàçóìíîìó ïîçíàíèþ.  öåëîì, çàâåðøàÿ îáçîð ôèëîñîôñêèõ èñêàíèé Áýêîíà, çàìåòèì, ÷òî çàäà÷à ôèëîñîôèè ïðèðîäû (êàê îí åå ïîíèìàë) ïîçíàòü åäèíñòâî ìèðà, äàòü êîïèþ Âñåëåííîé. Ñóùíîñòü ôèëîñîôèè ïðèðîäû íå â îïèñàíèè, à â îáúÿñíåíèè ñêðûòûõ ñâÿçåé. Ôèëîñîôèÿ äîëæíà äàòü, ïðåäëîæèòü íîâîå îáîáùåíèå âñåõ ñäåëàííûõ îòêðûòèé. Èñòèíó íàäî èñêàòü â ñâåòå îïûòà ïðèðîäû, êîòîðûé âå÷åí. Ïîçíàíèå ýòî îòðàæåíèå ïðèðîäû, íî ïðèðîäà ñëîæíà è áîãàòà. Äåéñòâèòåëüíîñòü ñóùåãî è èñòèííîñòü çíàíèÿ íå âñåãäà îäíî è òî æå. Îíè îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà êàê ïðÿìîé ëó÷ îò îòðàæåííîãî. Ïîçíàíèå äîëæíî èäòè ìåòîäè÷íî, ñèñòåìàòè÷íî, â íåì íå äîëæíî áûòü ðåçêèõ ñêà÷êîâ. Áýêîí ïðèçíàåò ìíîãîîáðàçèå ôîðì â ïðèðîäå, ïåðâè÷íîñòü ïðèðîäû è âòîðè÷íîñòü ïîçíàíèÿ. Ïðèðîäà âñåãäà íàõîäèòñÿ â äâèæåíèè, ýòî öåëîå, ñ ìíîãîîáðàçèåì ôîðì, äâèæåíèé, öâåòîâ. Âñå æèçíåííî, âî âñåì «öâåòóùàÿ ñëîæíîñòü». Òî åñòü ñëåäóåò çäåñü çàìåòèòü, ÷òî ñâîåîáðàçèå Áýêîíà åùå è â òîì, ÷òî â ñâîé ìåõàíèñòè÷åñêèé âåê îí íå ìåõàíèöèñò, îí ñòàðàåòñÿ îòîéòè îò ýòîé òåíäåíöèè, åãî âçãëÿäû áîãà÷å, äèàëåêòè÷íåå, ñëîæíåå. Ôîðìà ó íåãî ýòî òîò æå çàêîí. Ôîðìû âå÷íû è íåèçìåííû. Ôîðìû òàêæå âûñòóïàþò â êà÷åñòâå ïðè÷èí (ôîðìàëüíîé, ìàòåðèàëüíîé è äåéñòâóþùåé). Öåëåâóþ ïðè÷èíó îí îòáðîñèë. Îí — ïðîòèâ àðèñòîòåëåâñêîãî òåëåîëîãèçìà. Ïîä ôîðìîé îí òàêæå ïîíèìàåò âèä äâèæåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ ÷àñòèö. Ôîðìà íå âûøå ìàòåðèè.  ñîöèàëüíî ïîëèòè÷åñêèõ ñâîèõ âîççðåíèÿõ îí ñòîðîííèê àáñîëþòèçìà. Êîðîëü ïðàâèò, îïèðàÿñü íà þðèñòîâ. Öåðêîâü è ïàðëàìåíò äîëæíû áûòü ïîä÷èíåíû êîðîëþ. Öåðêîâíèêè î÷åíü ÷àñòî ñâîè ëè÷íûå, ÷àñòíûå, ñâîåêîðûñòíûå óñòðåìëåíèÿ âûäàþò çà «Ñëîâî Áîæüå», ïîëüçóÿñü ìîíîïîëèåé íà òîëêîâàíèå Ñâÿòîãî Ïèñàíèÿ. Íåçàâèñèìîñòü è àâòàðêè÷íîñòü öåðêâè ìîãóò óãðîæàòü èíòåðåñàì ãîñóäàðñòâà. Öåðêîâü ìîæåò ñòàòü êîíñåðâàòèâíîé è äàæå ðåàêöèîííîé ñèëîé, ìîæåò ïðîòèâîïîñòàâèòü ñâîè óçêîêîðïîðàòèâíûå èíòåðåñû îáùåãîñóäàðñòâåííûì. Ïîýòîìó êîðîëü èìååò ïðàâî ñìåñòèòü è íàêàçàòü äàæå ãëàâó öåðêâè, åñëè åãî äåÿòåëüíîñòü óãðîæàåò îáùåíàöèîíàëüíûì è îáùåãîñóäàðñòâåííûì èíòåðåñàì, óãðîæàåò ñòàáèëüíîñòè îáùåñòâà. Âîò òàêèìè âèäÿòñÿ àâòîðó ýòèõ ðàçìûøëåíèé îñíîâíûå èíòåíöèè ôèëîñîôñêîãî òâîð÷åñòâà Ô. Áýêîíà — ôèëîñîôà è ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ, ñòîÿâøåãî ó èñòîêîâ ôèëîñîôñêîé ìûñëè Íîâîãî âðåìåíè.

© Copyright: Àëåêñåé Êîâàëåíîê, 2021

Ñâèäåòåëüñòâî î ïóáëèêàöèè ¹221062701535

Ðåöåíçèè

Знание — сила. Ф. Бэкон

«Знание есть сила, сила есть знание»

к 455-летию со дня рождения Фрэнсиса Бэкона

Библиотечно-информационный комплекс (БИК) представляет виртуальную выставку, приуроченную к 455-летию со дня рождения Фрэнсиса Бэкона.

Фрэнсис Бэкон (англ. Francis Bacon), (22 января 1561—9 апреля 1626) — английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма.

В 1584 был избран в парламент. С 1617 лорд-хранитель печати, затем — лорд-канцлер; барон Веруламский и виконт Сент-Олбанский. В 1621 привлечён к суду по обвинению во взяточничестве, осуждён и отстранён от всех должностей. В дальнейшем был помилован королём, но не вернулся на государственную службу и последние годы жизни посвятил научной и литературной работе.

Фрэнсис Бэкон начал свою профессиональную жизнь как юрист, но позже стал широко известен как адвокат-философ и защитник научной революции. Его работы являются основанием и популяризацией индуктивной методологии научного исследования, часто называемой методом Бэкона.

Свой подход к проблемам науки Бэкон изложил в трактате «Новый органон», вышедшем в 1620 году. В этом трактате он провозгласил целью науки увеличение власти человека над природой. Индукция получает знание из окружающего мира через эксперимент, наблюдение и проверку гипотез. В контексте своего времени, такие методы использовались алхимиками.

Научное познание

В целом великое достоинство науки Бэкон считал почти самоочевидным и выразил это в своём знаменитом афоризме «Знание — сила». Однако на науку делалось много нападок. Проанализировав их, Бэкон пришел к выводу о том, что Бог не запрещал познание природы, как, например, утверждают теологи. Наоборот, Он дал человеку ум, который жаждет познания Вселенной.

Люди только должны понять, что существуют два рода познания: 1) познание добра и зла, 2) познание сотворенных Богом вещей. Познание добра и зла людям запрещено. Его им дает Бог через Библию. А познавать сотворенные вещи человек, наоборот, должен с помощью своего ума. Значит, наука должна занимать достойное место в «царстве человека». Предназначение науки в том, чтобы умножать силу и могущество людей, обеспечивать им богатую и достойную жизнь.

Метод познания

Указывая на плачевное состояние науки, Бэкон говорил, что до сих пор открытия делались случайно, не методически. Их было бы гораздо больше, если бы исследователи были вооружены правильным методом. Метод — это путь, главное средство исследования. Даже хромой, идущий по дороге, обгонит нормального человека, бегущего по бездорожью. Исследовательский метод, разработанный Фрэнсисом Бэконом — ранний предшественник научного метода. Метод был предложен в сочинении Бэкона «Novum Organum» («Новый Органон») и был предназначен для замены методов, которые были предложены в сочинении «Organum» («Органон») Аристотеля почти 2 тысячелетия назад.

В основе научного познания, согласно Бэкону, должны лежать индукция и эксперимент. Индукция может быть полной (совершенной) и неполной. Полная индукция означает регулярную повторяемость и исчерпаемость какого-либо свойства предмета в рассматриваемом опыте. Индуктивные обобщения исходят из предположения, что именно так будет обстоять дело во всех сходных случаях. В этом саду вся сирень белая — вывод из ежегодных наблюдений в период ее цветения. Неполная индукция включает обобщения, сделанные на основе исследования не всех случаев, а только некоторых (заключение по аналогии), потому что, как правило, число всех случаев практически необозримо, а теоретически доказать их бесконечное число невозможно: все лебеди белы для нас достоверно, пока не увидим черную особь. Это заключение всегда носит вероятный характер.

Пытаясь создать «истинную индукцию», Бэкон искал не только факты, подтверждающие определенный вывод, но и факты, опровергающие его. Он, таким образом, вооружил естествознание двумя средствами исследования: перечислением и исключением. Причем главное значение имеют именно исключения.

С помощью своего метода Бэкон, например, установил, что «формой» теплоты является движение мельчайших частиц тела. Итак, в своей теории познания Бэкон неукоснительно проводил мысль о том, что истинное знание вытекает из опыта. Такая философская позиция называется эмпиризмом. Бэкон и был не только его основоположником, но и самым последовательным эмпириком.

Препятствия на пути познания

Фрэнсис Бэкон разделил источники человеческих ошибок, стоящих на пути познания, на четыре группы, которые он назвал «призраками» («идолами», лат. idola). Это «призраки рода», «призраки пещеры», «призраки площади» и «призраки театра». «Призраки рода» проистекают из самой человеческой природы, они не зависят ни от культуры, ни от индивидуальности человека.

«Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривлённом и обезображенном виде». «Призраки пещеры» — это индивидуальные ошибки восприятия, как врожденные, так и приобретённые. «Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы».

«Призраки площади» — следствие общественной природы человека, — общения и использования в общении языка. «Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум».

«Призраки театра» — это усваиваемые человеком от других людей ложные представления об устройстве действительности. «При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности».

Последователи Френсиса Бэкона

Наиболее значительные последователи эмпирической линии в философии Нового времени: Томас Гоббс, Джон Локк, Джордж Беркли, Девид Юм — в Англии; Этьен Кондильяк, Клод Гельвеций, Поль Гольбах, Дeни Дидро — во Франции.

В своих книгах «Опыты» (1597), «Новый Органон» (1620) Бэкон выступал апологетом опытного, экспериментального знания, служащего покорению природы и усовершенствованию человека. Разрабатывая классификацию наук, он исходил из положения о том, что религия и наука образуют самостоятельные области. Такой деистический взгляд свойствен Бэкону и в подходе к душе. Выделяя боговдохновенную и телесную души, он наделяет их разными свойствами (ощущение, движение — у телесной, мышление, воля — у боговдохновенной), считая, что идеальная, боговдохновенная душа является объектом богословия, в то время как объектом науки являются свойства телесной души и проблемы, вытекающие из их исследования.

Доказывая, что основа всех знаний заключается в опыте человека, Бэкон предостерегал против поспешных выводов, сделанных на основе данных органов чувств. Ошибки познания, связанные с психической организацией человека, Бэкон называл идолами, и его «учение об идолах» является одной из важнейших частей его методологии. Если для получения достоверных данных, базирующихся на чувственном опыте, необходимо проверять данные ощущений экспериментом, то для подтверждения и проверки умозаключений необходимо использовать разработанный Бэконом метод индукции.

Правильная индукция, тщательное обобщение и сопоставление подтверждающих вывод фактов с тем, что опровергает их, дает возможность избежать ошибок, свойственных разуму. Принципы исследования душевной жизни, подхода к предмету психологического исследования, заложенные Бэконом, получили дальнейшее развитие в психологии Нового времени.

Бэкон: вся власть – ученым!

История идей, великих и ужасных

Приблизительное время чтения: меньше минуты.

Лорд-канцлер Англии и доверенное лицо короля. Религиозный писатель, борющийся с суевериями, и чиновник, пойманный на взятке. Один из умнейших людей своей эпохи, скончавшийся из-за первого опыта по заморозке мяса… Кто он? Английский философ Френсис Бекон — автор первой социально-технократической утопии “Новая Атлантида”. О чем его сочинение? Читайте в нашем цикл «История идей, великих и ужасных», посвященном истории человеческих попыток построить рай на Земле.

Не один и не два раза человечество в своей истории «штурмовало небо», пытаясь здесь, на Земле построить замену Небесному раю. Таких попыток в истории было на самом деле множество. Всякий раз из этого ничего не выходило, но каждая попытка по-своему поучительна.

Время и место действия:

XVII век, вымышленный остров Бенсалем в Тихом океане

Именно там, в Великом Южном море, как еще называли самый большой океан на Земле — Тихий, великий английский философ Фрэнсис Бэкон (1561—1626) поместил первую в истории европейской культуры социально-технократическую утопию. Ее описанию было посвящено сочинение под названием «Новая Атлантида».

Почему нам это интересно сегодня

Бэкон положил начало целому ряду последовавших далее научно-технических утопий в истории европейской культуры с их безграничной верой в силу науки и техники. С одной стороны, его безудержный оптимизм на эту тему выглядит сегодня очень наивным. С другой стороны, поучительно узнать, что в момент возникновения этой традиции она не противопоставляла себя христианской религии, а имела в том числе и неортодоксальное богословское обоснование.

Рай на Земле по Фрэнсису Бэкону

Один из основоположников новоевропейской науки и философ экспериментального знания, автор знаменитого афоризма «знание — сила», Бэкон в этом своем сочинении на самой заре Нового времени пропагандирует силу научного знания и научно-технический прогресс. Он пытается художественными средствами показать, как счастливо могут устроиться на Земле люди благодаря всемерному развитию науки и техники. Райская жизнь здесь — это то, что создано наукой и техникой.

Архангел с философами и математиками. В левом верхнем углу — Френсис Бэкон. Офорт Джеймса Бэрри, 1795. Ссылка

Новой Атлантидой Бэкон назвал свой остров в подражание древнегреческому философу Платону. Тот под именем Атлантиды описал в одном из своих диалогов мифический могущественный город-государство, который в очень отдаленном прошлом боролся за первенство над Землей с родиной Платона Афинами, но погиб в великой природной катастрофе. Имя «Атлантида» благодаря Платону стала нарицательным для обозначения таинственной и неизвестной, но могущественной страны или земли.

Сюжет бэконовского произведения типичен для утопий того времени. Рассказ ведется от имени путешественника, попавшего в неведомую страну и увидевшего там, как ему представляется, совершенные общественные порядки. По тому же принципу построены «Утопия» Томаса Мора и «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы. Своеобразие идеального острова Бэкона в том, что главное место в нем занимает орден «Дом Соломона» — общество мудрецов, научно-технический центр и мозг страны. По сути, это прообраз и идеализированное предвосхищение будущих европейских академий наук. Так, например, организаторы Парижской академии наук и Лондонского королевского общества (ведущее научное общество Великобритании, возникшее в XVII веке) вдохновлялись идеями Бэкона и даже заявляли, что просто выполняли бэконовскую программу.

Однако, в отличие от обычных европейских академий ученые мудрецы из бенсалемского «Дома Соломона» не просто занимаются наукой, но и непосредственно участвуют в управлении обществом. Они не только планируют и организуют научные исследования и технические изобретения, но еще распоряжаются производством и ресурсами своей страны, заботятся о внедрении изобретений в промышленность и сельское хозяйство. Также им принадлежит монополия внешних сношений. На бэконовский идеальный остров нет доступа никому из иностранцев, и лишь мудрецы из «Дома Соломона» имеют право путешествовать по другим странам, откуда они привозят сведения о новых научных открытиях и изобретениях. Как говорит прибывшим путешественникам один из мудрецов «Дома Соломона», «целью нашего общества является познание причин и скрытых сил всех вещей; и расширение власти человека над природою, покуда все не станет для него возможным».

В повести Бэкона один из мудрецов из Соломонова дома красочно живописует различные удивительные научно-технические достижения и приспособления, преобразившие жизнь общества на острове: здесь имеются комнаты чудесного исцеления болезней и поддержания здоровья, подводные лодки и передача звуков на расстояния, способы улучшения породы животных и выведения новых растений, и многое другое. Легко видеть, что некоторые из бэконовских пророчеств осуществились на практике.

Впрочем, важнейшее отличие бэконовской утопии в том, что, в отличие от последующих философов и пропагандистов науки и научно-технического прогресса, Бэкон еще не противопоставляет науку религии. Напротив, на идеальном острове Бенсалем все его жители благочестивы и очень религиозны. Чудесным образом к ним однажды попала Библия вместе с сопроводительным письмом апостола Варфоломея, после чего все жители острова сделались ревностными христианами. Занятия наукой и изучение «творений Господних» они совмещают с глубоким благочестием и неукоснительным отправлением религиозных обрядов. Как говорит один из мудрецов Дома Соломона прибывшим путешественникам, «есть у нас особые гимны и ежедневные литургии для восхваления Господа и благодарения за чудесные Его творения и особые молитвы о содействии нашим трудам и обращении их на цели благие и благочестивые».

В других сочинениях Бэкона также очень много ссылок на Священное Писание, которыми он не без заметных натяжек исхитряется обосновывать чрезвычайную важность естественных наук и изучения природы. По Бэкону это нужно, чтобы через познание разнообразных созданий Бога еще полнее и глубже познавать Его мудрость и могущество. Бэкон, ортодоксальный англиканин, автор другого известного афоризма: «Легкие глотки философии толкают порой к атеизму, более же глубокие возвращают к религии».

Фрэнсис Бэкон выдвинул программу Великого восстановления наук, которое должно дать человечеству могущество и власть над природой. Как он говорит в своем сочинении «Новый органон», «знание и могущество человека совпадают, ибо незнание причины затрудняет действие. Природа побеждается только подчинением ей, и то, что в созерцании представляется причиной, в действии представляется правилом».

Но его программа восстановления наук имела в том числе и теологическое обоснование. Познание природы тут представляется как путь к познанию Бога через Его творения. Этим он сильно отличается от множества более поздних философов-позитивистов, для которых наука и религия были уже либо несоприкасающиеся, либо прямо противоположные друг другу занятия и сферы культуры. Дело в том, что Бэкон считал, что Искупление не только восстановило образ Божий в человеке, но даже сделало человеческую природу лучше, чем она была до грехопадения. Одновременно это означает восстановление власти человека над природой. Поэтому земные условия жизни человечества должны стать даже лучше, нежели они были у Адама в Раю. Бэкон считал, что именно теперь наступают времена, когда должны в полной мере реализоваться могущество и власть человека над природой.

Автор

Между прочим, Фрэнсис Бэкон был не только великим философом и одним из основоположников новоевропейского естественнонаучного метода, но и выдающимся государственным деятелем своего времени. Пэр Англии, барон Веруламский и герцог Сент-Олбанский, он был сыном одного из высших сановников елизаветинского двора, хранителя большой печати Англии.

При короле Якове Первом Френсис Бэкон последовательно становится штатным королевским адвокатом, королевским генеральным прокурором, и, наконец, лорд-канцлером Англии — вторым человеком в государстве. Король по-дружески называет Бэкона своим добрым правителем и даже поручает ему управление государством, когда время от времени уезжает в Шотландию.

Правда, про Бэкона говорят, что он находится под влиянием всесильного фаворита короля знаменитого герцога Бэкингемского и выполняет его указания. А конец политической карьеры философа и вовсе был весьма незавидным. Он не без оснований был обвинен во взяточничестве. Пытаясь хоть как-то оправдаться, Бэкон писал Якову I: «…я могу быть нравственно неустойчивым и разделять злоупотребления времени. … я не буду обманывать относительно моей невиновности, как я уже писал лордам, … но скажу им тем языком, которым говорит мне моё сердце, оправдывая себя, смягчая свою вину и чистосердечно признавая её».

Фрэнсис Бэкон и Парламент в день его политического падения. Brititsh Parliament, Ссылка

Его подвергли суду и приговорили к заключению в Тауэр и штрафу в 40 тысяч фунтов. Правда, позже от штрафа его освободили, а из заключения выпустили и вовсе через два дня. Он даже вернулся в палату лордов, но уже не обрел прежнего могущества, и занимался дальше лишь философией и науками.

Умер он после того, как простудился во время одного из физических опытов. Он набил тушку купленной у одной бедной женщины курицы снегом, чтобы проверить влияние холода на сохранность мяса, и простудился. Проболев около недели, он умер, не забыв в своем последнем письме упомянуть о том, что опыт с замораживанием «удался очень хорошо».

Интересные факты

1. Бэкон написал также ряд религиозных сочинений: «Исповедание веры», «Священные размышления», «Перевод некоторых псалмов на английский». В своих «Опытах…» Бэкон, среди прочего, рассуждает о различных вопросах религии, критикует суеверия и атеизм.

Титульная страница собрания сочинений из 18 книг «Секреты искусства и природы». Фрэнсис Бэкон открывает занавес справа. Ссылка

2. В шекспироведении существует «бэконианская версия», приписывающая Фрэнсису Бэкону авторство текстов, известных под именем Шекспира. Якобы именно он, а не необразованный актер лондонского театра «Глобус» и был настоящим автором всех шекспировских пьес. Правда, это все же слишком смелая гипотеза. Подавляющее большинство шекспироведов придерживаются традиционной версии.

Знание – сила Ф. Бэкона

2. Знание – сила Ф. Бэкона.

Френсис Бэкон был первым мыслителем, сделавшим опытное знание ядром своей философии. Он завершил эпоху позднего Ренессанса и провозгласил вместе с Р. Декартом главные принципы, характерные для философии Нового времени. Именно Ф. Бэкон кратко выразил одну из основополагающих заповедей нового мышления: «Знание — сила». В этом кратком по содержанию афоризме можно усматривать лозунг и пафос всей философской системы Ф.Бэкона. Благодаря ему, по-новому понимается отношение человек-природа, которое трансформируется в отношение субъект-объект, и входит в плоть и кровь европейской ментальности, европейского стиля мышления, сохраняющегося и поныне, мы все ощущаем на себе влияние идей Бэкона. Человек представляется как познающее и действующее начало (субъект), а природа — как объект, подлежащий познанию и использованию. Активистский утилитаризм полагает, что с появлением человека природа распадается на субъект и объект, которые одновременно и разделены и связаны посредство инструментальной деятельности. «Естественнонаучный способ представления исследует природу, как поддающуюся расчету систему сил. В знании, в науке Бэкон видел мощный инструмент прогрессивных социальных изменений. Исходя из этого, он ставил «дом Соломона» — дом мудрости в его работе «Новая Атлантида» — в центр общественной жизни. При этом Ф. Бэкон призывал «всех людей к тому, чтобы они не занимались ею ни ради своего духа, ни ради неких ученых споров, ни ради того, чтобы пренебрегать остальными, ни ради корысти и славы, ни для того, чтобы достичь власти, ни для неких иных низких умыслов, но ради того, чтобы имела от нее пользу и успех сама жизнь». Для Бэкона природа выступает объектом науки, которая предоставляет средства человеку для упрочения его господства над силами природы (более подробно это будет описано далее).

Стремясь соединить «мысль и вещи», Ф. Бэкон сформулировал принципы новой философско-методологической установки. «Новая логика» противостоит не только традиционной аристотелевской концепции мышления, его органону, но и средневековой схоластической методологии, отвергавшей значимость эмпирии, данные чувственно воспринимаемой реальности. По мнению К. Маркса, Ф. Бэкон является родоначальником «английского материализма и всей современной экспериментирующей науки» и «у Бэкона, как первого своего творца, материализм таит еще в себе в наивной форме зародыши всестороннего развития. Материя улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку».

3. Бэкон как представитель материализма

Бэкон Фрэнсис — родоначальник английского материализма и методологии опытной науки.

Философия Бэкона соединила в себе эмпиризм[1] с теологией[2], натуралистическое миросозерцание — с началами аналитического метода.

Рассуждениям о Боге Бэкон противопоставил доктрину «естественной» философии, которая базируется на опытном сознании. Как материалистический эмпирист Бэкон (наряду с Гоббсом, Локком, Кондильяком) утверждал, что чувственный опыт отражает в познании только объективно существующие вещи, (в противоположность субъективно-идеалистическому эмпиризму, который признавал единственной реальностью субъективный опыт)

В противоположность рационализму (Декарт) в эмпиризме рационально-познавательная деятельность сводится к разного рода комбинациям того материала, который дается в опыте, и толкуется как ничего не прибавляющая к содержанию знания.

Здесь эмпиристы столкнулись с неразрешимыми трудностями выделения исходящих компонентов опыта и реконструкции на этой основе всех видов и форм сознания. Для объяснения реально совершающегося познавательного процесса эмпиристы вынуждены выходить за пределы чувственных данных и рассматривать их наряду с характеристиками сознания (таких как память, активная деятельность рассудка) и логическими операциями (индуктивное обобщение), обращаться к категориям логики и математики для описания опытных данных в качестве средств построения теоретических знаний. Попытки эмпиристов обосновать индукцию на чисто эмпирической основе и представить логику и математику как простое индуктивное обобщение чувственного опыта потерпели полный провал.

3.1. Великое восстановление наук

Основная цель сочинений Фрэнсиса Бэкона, как и призвание всей его философии, состояла в том, чтобы «восстановить в целом или хотя бы привести к лучшему виду то общение между умом и вещами, которому едва ли уподобится что-либо на земле или по крайней мере что-либо земное». С философской точки зрения, особого сожаления и срочного исправления заслуживают ставшие смутными и бесплодными понятия, употребляемые в науках. Отсюда — необходимость «заново обратиться к вещам с лучшими средствами и произвести восстановление наук и искусств и всего человеческого знания вообще, утвержденное на должном основании».

Бэкон считал, что науки со времени древних греков мало продвинулись по пути непредвзятого, опытного исследования природы. Иное положение Бэкон наблюдал в механических искусствах: «они, как бы восприняв какое-то живительное дуновение, с каждым днем возрастают и совершенствуются. ». Но и люди, «пустившиеся в плавание по волнам опыта», мало задумываются об исходных понятиях и принципах. Итак, Бэкон призывает своих современников и потомков обратить особое внимание на развитие наук и сделать это ради жизненной пользы и практики, именно для «пользы и достоинства человеческого».

Бэкон выступает против ходячих предрассудков относительно науки, чтобы сообщить научному исследованию высокий статус. Именно с Бэкона и начинается резкая смена ориентации в европейской культуре. Наука из подозрительного и праздного в глазах многих людей времяпрепровождения постепенно становится важнейшей, престижной областью человеческой культуры. В этом отношении многие ученые и философы нового времени идут по стопам Бэкона: на место схоластического многознания, оторванного от технической практики и от познания природы, они ставят науку, еще тесно связанную с философией, но в то же время опирающуюся на специальные опыты и эксперименты.

«Деятельность же и усилия, способствующие развитию науки, — пишет Бэкон в Посвящении королю ко Второй книге «Великого восстановления наук», — касаются трех объектов: научных учреждений, книг и самих ученых»- Во всех этих областях Бэкону принадлежат огромные заслуги. Он составил подробный и хорошо продуманный план изменения системы образования (включая мероприятия по ее финансированию, утверждению уставов и положений). Одним из первых в Европе политиков и философов он писал: «вообще же следует твердо помнить, что едва ли возможен значительный прогресс в раскрытии глубоких тайн природы, если не будут предоставлены средства на эксперименты. ». Нужны пересмотр программ преподавания и университетских традиций, кооперация европейских университетов.

Однако свой главный вклад философа в теорию и практику науки Бэкон видел в том, чтобы подвести под науку обновленное философско-методологическое обоснование. Он мыслил науки как связанные в единую систему, каждая часть которой в свою очередь должна быть тонко дифференцирована.

Знание — сила. Ф. Бэкон

Знание — сила. Ф. Бэкон

Ядром новоевропейского познания выступают эксперимент и наблюдение, умение отличать ряд чувственных впечатлений от результатов целенаправленного экспериментального исследования природы. Именно единство эксперимента и математики в конечном счете привело к созданию И. Ньютоном (1643-1727) первой научной картины мира, которую автор назвал “экспериментальной философией”. У истоков такой философии стоял другой классик европейской науки эпохи Возрождения Галилео Галилей (1564-1642). Он одним из первых обратил внимание на необходимость использования методов наблюдения и эксперимента для изучения природы. Галилей четко поставил вопрос о различении чувственного наблюдения и целенаправленного опыта, эксперимента, а также видимости и реальности. Он отметил, что “там, где недостает чувственного наблюдения, его надо дополнить размышлением”. Более того, если теоретические положения расходятся с показаниями органов чувств, то не следует, считает Галилей, сразу же отказываться от того, что утверждает теория.

Так, положение “данные чувственного опыта следует предпочитать любому рассуждению, построенному умом” не принимается безоговорочно Галилеем. Он хотел бы выводить правила, более полезные и надежные, более осмотрительные и менее доверчивые к тому, “что на первый взгляд представляют нам чувства, способные нас легко обмануть. ”. Поэтому Галилей считал, что следует “оставить видимость” и постараться посредством рассуждений или подтвердить реальность предположения, или “разоблачить его обманчивость”.

Таким образом, в начале XVII века европейская мысль была готова к систематической философии, опирающейся на идеи самоценности разума, с одной стороны, и важности целенаправленного экспериментально-опытного изучения мира — с другой.

Первым мыслителем, сделавшим опытное знание ядром своей философии, был Ф. Бэкон. Он завершил эпоху позднего Ренессанса и провозгласил вместе с Р. Декартом главные принципы, характерные для философии Нового времени. Именно Ф. Бэкон кратко выразил одну из основополагающих заповедей нового мышления: “Знание — сила”. В знании, в науке Бэкон видел мощный инструмент прогрессивных социальных изменений. Исходя из этого, он ставил “дом Соломона” — дом мудрости в его работе “Новая Атлантида” — в центр общественной жизни. При этом Ф. Бэкон призывал “всех людей к тому, чтобы они не занимались ею ни ради своего духа, ни ради неких ученых споров, ни ради того, чтобы пренебрегать остальными, ни ради корысти и славы, ни для того, чтобы достичь власти, ни для неких иных низких умыслов, но ради того, чтобы имела от нее пользу и успех сама жизнь”. Для Бэкона природа выступает объектом науки, которая предоставляет средства человеку для упрочения его господства над силами природы.

Стремясь соединить “мысль и вещи”, Ф. Бэкон сформулировал принципы новой философско-методологической установки. “Новая логика” противостоит не только традиционной аристотелевской концепции мышления, его органону, но и средневековой схоластической методологии, отвергавшей значимость эмпирии, данные чувственно воспринимаемой реальности. По мнению К. Маркса, Ф. Бэкон является родоначальником “английского материализма и всей современной экспериментирующей науки” и “ у Бэкона, как первого своего творца, материализм таит еще в себе в наивной форме зародыши всестороннего развития. Материя улыбается своим поэтически-чувственным блеском всему человеку”. Специально не занимаясь естественными науками, Ф. Бэкон тем не менее внес важный вклад в изменение отношения к истине, которая связана с практикой человека: “Плоды и практические изобретения суть как бы поручители и свидетели истинности философии”.

При этом для Ф. Бэкона то, что в действии, на практике “наиболее полезно, то и в знании наиболее истинно”. Исходя из этого, Бэкон различает плодоносные и светоносные опыты. Первые — те, что приносят непосредственный полезный результат, тогда как второй род опытов не дает непосредственной практической пользы, но проливает свет на глубокие связи, без знания которых малозначимы и плодоносные опыты. Поэтому Бэкон призывал не сводить научное знание только к пользе, поскольку наука полезна в принципе, и для всего человечества, а не только для отдельного индивида. Соответственно и философию Бэкон разделяет на практическую и теоретическую. Теоретическая философия призвана выявить причины природных процессов, тогда как практическая философия направлена на создание тех орудий, которые не существовали в природе.

Именно за непрактичность Ф. Бэкон критиковал греческую философскую мысль в целом, делая исключение только для Демокрита. Греческой философии, считал он, “недостает, пожалуй, не слов, а дел”. Спекулятивность раздражала эмирически ориентированного английского философа, ибо предшествующая философия и выделившиеся из нее науки “едва ли совершили хоть одно дело или опыт, который принес человечеству реальную пользу”. Из-за логики Аристотеля и естественной теологии Платона, по его мнению, нет истинной, настоящей, а главное, практически полезной философии. Наука, согласно Бэкону, образует своеобразную пирамиду, основание которой составляют история человека и история природы. Затем ближе к основанию расположена физика, дальше всего от основания и ближе к вершине находится метафизика. Что же касается самой верхней точки пирамиды, то Бэкон сомневается в возможности проникновения человеческого познания в эту тайну. Для характеристики высшего закона Ф. Бэкон пользуется фразой из “Екклизиаста”: “Творение, которое от начала до конца есть дело рук Бога”.

Основная заслуга Бэкона видится в том, что он отстаивал самоценность научного и философского метода, ослабив традиционно сильную связь между философией и теологией. Ф. Бэкон, певец нового подхода к природе, доказывал, что “ни голая рука, ни предоставленный самому себе разум не имеют большой силы”. При этом Знание и могущество человека совпадают, поскольку незнание причины затрудняет действие. Для бэконовской методологии характерны суждения, что природа побеждается только подчинением ей.

Истинное Знание, по Бэкону, достигается с помощью познания причин. Причины он делит, вслед за Аристотелем, на материальные, действующие, формальные и конечные. Физика занимается исследованием материальных и действующих причин, наука же идет дальше и вскрывает глубинные формальные причины. Конечными причинами занимается не наука, а теология. Формальные причины познаются индуктивным методом, который опирается на анализ, расчленение, анатомирование природы.

Для Бэкона, учившего, что истина дочь времени, а не авторитета, основная задача философии состоит в том, чтобы познать природу из самой природы, построить не искаженную субъективными привнесениями картину объекта. Стараясь предостеречь от возможных субъективных искажений действительности, Бэкон критикует схоластику, которая, сосредоточив внимание на изучении силлогизмов самих по себе, занимаясь чисто формальным выведением одних положений из других, не дала миру ничего, кроме словесных препирательств.

Прежде чем строить новое здание философии, Бэкон проводит “очистительную” работу, критически исследуя природу человеческого ума, формы доказательства и характер предшествующих философских концепций. С исследованием природы человеческого ума связана его критика идолов (призраков). Идолы представляют собой предрассудки, с которыми человек настолько сжился, что не замечает их существования. Для адекватного отражения мира Бэкон специально выделяет и критически анализирует четыре типа идолов — идолы рода, пещеры, рынка и театра. Первые два он считает “врожденными”, связанными с естественными свойствами разума, тогда как идолы рынка и театра приобретаются в ходе индивидуального развития. Идолы рода проистекают из природной ограниченности человеческого ума, несовершенства его органов чувств. Человеческий разум похож

на неровное зеркало, которое, отражая вещи, “смешивает свою природу и природу вещей”, что приводит к искажению самих вещей. Идолы пещеры связаны с индивидуальными особенностями каждого человека, который в силу специфики развития и воспитания видит мир как бы из своей пещеры. Третий род идолов — идолы рынка — возникает в результате взаимодействия людей, тех многочисленных связей, которые складываются между ними в процессе общения. Решающую роль в формировании идолов рынка играют устаревшие понятия, речь, неправильное использование слов. Наконец, идолы театра возникают из-за слепой веры в авторитеты, в частности в абсолютную истинность устаревших философских систем, которые своей искусственностью похожи на действия, разыгрываемые в театре. Такое поклонение приводит к предубеждениям относительно действительности и мешает непредвзятому восприятию реальности.

Достижение истинного знания предполагает преодоление этих идолов, что возможно только с помощью опыта и индукции.

Для того чтобы реально изучать природу, надо, согласно Бэкону, руководствоваться индуктивным методом и идти от частного к общему. Поскольку тонкостей у природы, как было отмечено, гораздо больше, чем тонкостей в рассуждениях, то познание не должно пытаться предвосхищать природу, ограничиваясь познанием скрытых причин и их объяснением. В процессе объяснения надо идти постепенно от частных фактов к более общим положениям, которые Бэкон называет средними аксиомами. Справедливо указывая на значимость средних аксиом в достижении истины, Бэкон отметил опасности, которые’ связаны с переходом от непосредственно наблюдаемых фактов к обобщениям. Согласно Бэкону, “вся польза и практическая действенность заключается в средних аксиомах”, которые необходимы для последующих обобщений (“генеральных аксиом”). Таков механизм индукции, противостоящей дедуктивно-силлогистическим рассуждениям. У Бэкона она принимает различные формы и занимает решающее место в структуре познания. Различая полную и неполную индукции, индукцию через перечисление и истинную индукцию, Ф. Бэкон показал их методологические возможности и границы применения.

Особую роль в познании играет истинная индукция, которая позволяет делать не только наиболее достоверные, но и новые выводы. При этом новые выводы получаются не столько как подтверждение исходного предположения, а как результат анализа фактов, противоречащих доказываемому тезису. И здесь Бэкон прибегает к эксперименту, как инстанции, устанавливающей истинность фактов, противоречащих доказываемому положению. Таким образом, индукция и эксперимент помогают друг другу. Все это свидетельствует о том, что хотя Ф. Бэкон не понял и не принял ни теории Коперника, ни открытий Кеплера, но он идейно, методологически участвовал в подготовке новой науки.

Знание — сила. Ф. Бэкон

Знание — сила. Ф. Бэкон

Этот лапидарный афоризм может рассматриваться как монограмма всей европейской духовности.

Поскольку и наука, и техника — суть воплощения знания и их преобразующая роль очевидна, у нас, кажется, нет оснований сомневаться в эффективности воздействия знания на сущее. Возникают, скорее, сомнения другого рода, в частности, по поводу спонтанности знания.

Вполне естественным кажется предположить, что знание обусловлено своим предметом не в меньшей степени, чем любовь. Вскоре после Бэкона Декарт и Спиноза выдвинули важный постулат: порядок и связь вещей совпадают с порядком идей — если, конечно, идеи истинны, то есть составляют собственно «знание».

Вообще говоря, из этого постулата не следует, что порядок идей непременно определяется порядком вещей; возможно, что оба ряда существуют независимо друг от друга, а их схождение или расхождение контролируется свыше, как и предположил Беркли.

Так или иначе, мы видим, что обусловленность знания своим предметом, устройством сущего, не исчерпывает сути знания, представляя собой лишь один момент — мимезис.

Воспроизводство «порядка вещей» нужно, чтобы поудобнее ухватиться за рукоятку и рассчитать, куда направить острие, а уж далее эталоном всеобщего упорядочивания становятся вовсе не вещи, а как раз наоборот, порядок идей, раскрывающий мир как набор свойств, притязаний присваивающего (познающего) субъекта.

Сила знания — в бессилии сущего сокрыть свои свойства «в себе». Безжалостный пользователь извлекает их в неудержимой профессии познания, предаваясь время от времени резонерству о непознаваемости мира. Так волк мог бы рассуждать о несъедобности ягнят как таковых, глубокомысленно замечая, что пищеварению доступен лишь феномен, а вкус ягненка-в-себе нам неведом.

Наука конституирована как идеальная трансмиссия для передачи силы знания, но в ней, конечно же, сублимированы и другие мотивы деятельности, притом так, что в параллелограмме сил динамическая роль знания уходит временами на второй план; во всяком случае, между вектором науки и вектором знания всегда существует некоторый клинамен.

Для отдельного ученого наука может дать успокоение познавательной интенции, предоставить резервуар разрядки и символическую замену объекта. Шопенгауэр вообще считал, что познание есть способ снять напряжение воли, и он нрав, если под знанием понимать определенную его ипостась — а именно систематизированную науку.

Но монополизация знания в модусе научности является довольно поздним изобретением; знание же как фактор силы дается одновременно с полнотой человеческого. Обретая себя, человек одновременно обретает, страгивает с места и эту силу causa sui.

Способ местонахождения в вечности первичной силы, ее, так сказать, хранение до поры до времени, можно усмотреть в прозрении самого Шопенгауэра: «Вездесущая, она лежит вне всякого времени и как бы неизменно ожидает условий, при которых она могла бы выступить и овладеть определенной материей, вытеснив другие силы, господствовавшие раньше.

Всякое время существует только для ее проявления, для нее же самой не имеет значения: целые тысячелетия дремлют в материи химические силы, пока их не освободит прикосновение реагентов, тогда они проявляются — но время существует только для этого проявления, а не для самих сил. Тысячелетия дремлет гальванизм в меди и в цинке, и они спокойно лежат подле серебра, которое неминуемо вспыхнет, лишь только совершится соприкосновение трех металлов».

Едва ли можно точнее ответить на вопрос: «Откуда исходит знание?», — так же, как и свобода, аскеза, недеяние, они ниоткуда не исходят, будучи «простыми» реальностями в смысле Николая Кузанского; они обретаемы в момент прохождения дао через «точку омега», феноменологически они обнаруживаемы в себе человеком сначала в качестве силы, а затем, уже в зависимости от индивидуальной длины траектории, и как «элементарные содержания» самосознания. «Я сказал, и ты узнал», — говорит Чжуан-цзы, нет ничего проще.

Привязанность знания к некоторому предмету из спектра Zuhanden коррелирует уже с профессией, с призванностью; наука есть форма связного знания, связанности логоса. Она устроена как ловушка с обратной связью — для повышения КПД силового привода, самовозрастающего логоса.

Автономия знания по отношению к предмету лучше всего видна за пределами науки — так, во всякой большой конфессии предусмотрен особый подвиг знания, имеющий самоценный характер. В брахманистской традиции знание Вед ставилось выше аскезы, не говоря уже о формальной добродетели, да и в христианстве нельзя не обратить внимания на особую роль «начетничества», покрывающего многие грехи и человеческие слабости.

В иерархии верующих первым оказывается не самый верующий, а самый знающий, и это понятно, ибо от него исходит объективная сила, чистый избыток которой принципиально значим при прочих равных условиях. Чем будет связана сила, в какой треугольник или параллелограмм она вступит, вопрос уже другой: даос практикует несвязанную силу знания, подпитываясь из чистого автономного источника.

Подобно Воину Блеска, он не ввязывается в запечагление предмета, в дисциплинарность как норму взаимосвязности познающих, а проносится сквозь, отталкиваясь не от предмета познания, а от трамплина рефлексивных позиций: «Учиться самому для других, а поучать других для себя — вот чего я не могу терпеть», — говорит Юань Сянь ученику Конфуция.

Унылое чередование опредмечивания и распредмечивания как результат работы машины, пристроенной к силовому приводу causa sui, отвергается в практике недеяния. «Вершей пользуются при рыбной ловле. Наловив же рыбы, забывают про вершу. Ловушкой пользуются при ловле зайцев. Поймав же зайца, забывают про ловушку.

Словами пользуются для выражения мысли, обретя же мысль, забывают про слова. Где бы мне отыскать забывшего про слова человека, чтобы с ним поговорить!». Тема избегания ловушки, неподпадания миру, звучит здесь в качестве метафоры, но одновременно и как предостережение «атлету», наращивающему силу знания, чтобы переносить тяжести для разбойника Чжи.

Сила знания, будучи силой causa sui, движет знающим и познающим, при этом опредмечивание и систематизирование суть лишь плоскости приложения силы.

Наука — это место, где сила знания сильнее всего, но одновременно сам познающий становится агентом этой силы, распознаваемой им в качестве соприродной (имманентной) его собственной силе — способности, только несравненно превосходящей ее в мощи.

Предмет знания маскирует автономность источника, спонтанную активность пробужденного логоса, начавшего пульсировать в человеке и через человека, но маскировка преодолевается уже третьим шагом рефлексии, когда мы обобщаем всякий возможный предмет знания как «тайну», замечая, что сама форма таинственности может быть смещена куда угодно.

И как только замочная скважина тайны установлена, познание тут же начинает свою работу, но рубрикация результатов уже зависит от предмета, наблюдаемого через глазок тайны.

Соответственно, появляются разные ярлычки: «праздное любопытство», «наука», «вуайеризм», «шпионаж». Полагание предмета записано в спонтанности познавания, хотя и не обязательно по типу гуссерлевской интенциональности. Здесь больше подходит кантовский принцип «целесообразность без цели», весьма напоминающий в данном контексте «мастерство без стрельбы».

Господь усмотрит себе агнца для всесожжения. Познающий усмотрит себе предмет для познания, а если под рукой в этот момент не окажется ничего наличного, то знание как сила causa sui делает предметом само себя.

Практика высвобождения чистой познавательной способности, «логоэнтелехии», составляет существенное содержание чань-буддизма. Когда чаньский наставник говорит: «Будда — это дыра в отхожем месте», он уводит сознание от навязанности предмета размышления и жестко заданного модуса мысли, но для чань-буддизма сохранение спонтанной энергетики сознания не является эксплицитной задачей, понимание рефлексии как фактора экономии делания для него чуждо.

Познание даоса не направлено ни на то, что знают все знающие, ни на то, что они хотят познать, для него, напротив, важно ускользание от предметов, предъявляемых к познанию, уход из интеллектуальных ловушек.

В свое время Поль Валери очень точно сформулировал максиму озабоченного мышления: «Нетрудно удержать то, чего хочется сейчас, труднее всего опознать и отобрать то, чего захочется завтра».

Позиция увэй может быть представлена как антитеза к данному положению: «Нетрудно уподобиться тому, что никому не нужно сегодня, куда труднее другое — опознать и воспроизвести то, что никому не понадобится и завтра».

Искусство оказаться всякий раз ненужным и неприметным есть воистину высший пилотаж владеющего знанием. Диалектика недеяния и в этом случае безупречна, поскольку включает в себя длинный расчет превратности. Ведь даже когнитивная способность ребенка есть в некотором смысле изначально подготовленная для него ловушка.

Способности, проявляемые ребенком, облегчают управление им со стороны взрослых, и чем ярче проявляется интеллект, тем полнее и надежнее он востребуется миром. Деятельность мудрецов в Поднебесной приносит больше пользы разбойнику Чжи, чем эксплуатация всех лошадиных сил, вместе взятых.

Наука, как известно, требует жертв, в этом нет ничего оригинального. Аккуратно расставлены специальные жертвенники — предметы знания, «научные дисциплины», типичные хомуты для нелошадиных сил.

Из этого вовсе не следует, что я должен приносить жертвы, впрягаться во все встречные и поперечные хомуты. Все они требуют жертв: наука, профессия, Родина-мать, дядя Сэм… Разбойник Чжи, подобно Шиве, многолик. Но мало ли чего они требуют, столь успешно руководствуясь принципом «имущему прибавится, а у неимущего отнимется последнее…».

Последователи Емели и Чжуан-цзы не реагируют на зов, воспринимая его как кимвал бряцающий.

Конечно, уклонение от принесения жертвы и даже от принесения пользы (а между этими фигурами недеяния существует плавный имманентный переход) не сулит никаких наград. Даос лишен устойчивого места в иерархии — это место занимает знающий, например, знающий влияние звезд, расстановку сил при дворе или сапожное ремесло.

Пребывающему в недеянии не светит звание «главного специалиста», но он и не переживает по этому поводу, довольствуясь ролью бестолкового ученика, подающего отвертку да плоскогубцы. Отсюда видно, что сила знания не является решающей для даоса; в качестве единственной силы она обрекает на принесение пользы, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Знание сила автор смысл? Бэкон

Знание сила автор смысл? Бэкон

Выражение «Знание — Сила» было сказано Ф.Бэконом.

Смысл данного выражения следующий:

Ф.Бэкон выражает отношение к науке как главному средству решения человеческих проблем.

Высказывание Ф.Бэкона обусловлено провозглашенной им целью науки в увеличении власти человека над природой и его предложением реформы научных методов в очищении разума от заблуждений (идолов или призраков), обращения к опыту и обработке этого опыта посредством индукции, основу которой должен составлять эксперимент.

Это высказывание актуально тогда, когда человек обладает знанием и может плодотворно его применить.

Какие доказательства существования бога привел Фома Аквинский?

Фома Аквинский привел пять доказательств:

1. Доказательство через движение означает, что всё движущееся когда-либо было приведено в действие чем-то другим, которое в свою очередь было приведено в движение третьим. Именно Бог и оказывается первопричиной всего движения.

2. Доказательство через производящую причину — это доказательство схоже с первым. Так как ничто не может произвести самого себя, то существует нечто, что является первопричиной всего — это Бог.

3. Доказательство через необходимость — каждая вещь имеет возможность как своего потенциального, так и реального бытия. Если мы предположим, что все вещи находятся в потенции, то тогда бы ничего не возникло. Должно быть нечто, что способствовало переводу вещи из потенциального в актуальное состояние. Это нечто — Бог.

4. Доказательство от степеней бытия — люди говорят о различной степени совершенства предмета только через сравнения с самым совершенным. Это значит, что существует самое красивое, самое благородное, самое лучшее — этим является Бог.

5. Доказательство через целевую причину. В мире разумных и неразумных существ наблюдается целесообразность деятельности, а значит, существует разумное существо, которое полагает цель для всего, что есть в мире, — это существо мы именуем Богом.

Реализм что это и его сторонники?

Реализм, в философии — направление, признающее лежащую вне сознания реальность, которая истолковывается либо как бытие идеальных объектов (Платон, средневековая схоластика), либо как объект познания, независимый от субъекта, познавательного процесса и опыт.

Аврелий Августин так же был реалистом. Он считал, что в божественном сознании замысел всего.

Нет ничего в уме чего прежде не было бы в ощущениях автор и смысл?

Эта фраза выражает основной принцип сенсуализма. Только чувственные данные обладают качеством непосредственной истинности, все знание должно быть выделено из чувственного восприятия.

Деизм что это его сторонники?

(от лат. deus — бог) религиозно-философская доктрина, которая признает бога как мировой разум, сконструировавший целесообразную «машину» природы и давший ей законы и движение, но отвергает дальнейшее вмешательство Бога в самодвижение природы (т.е. «промысел божий», чудеса и т.п.) и не допускает иных путей к познанию бога, кроме разума.

сторонники допускали существование Бога только как первопричины, Творца всего сущего, однако отвергали Его какое-либо последующее влияние на окружающий мир, человека, ход истории, выступали как против персонификации Бога (наделения Его личностными чертами), так и против отождествления Бога с природой (пантеизма). К числу видных французских философов-деистов принадлежали Вольтер, Монтескье, Руссо, Кондильяк.

Нет ничего в уме чего прежде не было бы в ощущениях кроме самого ума автор ее смысл?

Верую чтобы понимать автор и смысл?

Сказал это Августин. Смысл этого изречения в том, что он превозносит Веру за счёт разума, так же эта фраза является требованием, чтобы вера была предшественником разума

Позиция Дэвида Юма в теории познания

Юм — скептицист. Традиционно теория познания Юма рассматривается как один из изводов эмпиризма-сенсуализма XVIII столетия. Действительно, Юм исходил из того, что наше познание начинается с опыта. Однако, считал он подобно другим своим коллегам вроде Дж. Локка и Дж. Беркли, оно никогда не сводится только лишь к простому копированию опыта: в нашем познании мы всегда имеем попытки выйти за опытные рамки, дополнить опытные данные связями и выводами не представленными в опыте непосредственно, объяснить то, что непонятно и неясно из данности самого лишь опыта. Наконец, наше познание всегда тесно связано с фантазиями и созданием несуществующих объектов и миров, а также содержит в себе широкие возможности самого разного рода заблуждений. Опыт дает познанию лишь «сырой материал», из которого познавательная активность ума получает конкретные познавательные результаты и на основе которого выстраивает общий вид познаваемой реальности.

Номинализм что это его сторонники?

номинализм -философское учение, противоположное средневековому “реализму”, считающее, что существуют только единичные предметы, а общие понятия суть лишь названия или имена. Номинализм представлял собою первое выражение материализма в разрешении основного вопроса философии об отношении между материей и сознанием. Представители: Т. Гоббс и Дж. Локк

Согласно Локку душа, новорождённого это?

Локк последовательно отстаивает тезис о том, что не существует никаких врожденных идей — ни теоретических (научных законов),» ни практических (моральных принципов), в том числе человек не обладает и врожденной идеей Бога. Все идеи, существующие в человеческом сознании, возникают из опыта. Душа новорожденного ребенка — это белый лист бумаги или «чистая доска» и весь материал, которым оперирует разум, берется из опыта, получаемого в течение жизни.

Позиция Фомы Аквинского в споре об универсалиях.

Важный спор схоластов: спор статусов универсалий (общих понятий).

Философы делились на 2 направления:

1)номиналисты (нона – имя)

Что такое общее понятия: есть конкретные столы, а есть общее понятие – стол вообще.

Номиналисты считали, что существуют только реальные столы. А реалисты что эти общие понятия реально существуют.

Фома – умеренный реалист. Он считал общие понятия существуют трояким образом:

1) До вещей, в уме бога.

2) В самих вещах, в качестве их формы.

3) После вещей, в мышлении человека в результате обобщения.

Согласно Лейбницу душа человека, это?

«Душа человека подобна каменной глыбе» лейбниц

Лейбниц сравнивает сознание человека с глыбой мрамора, прожилки которого намечают контуры будущей скульптуры т.е.он говорит,что идеи человеку не врождены, но существует нечто вроде их контура, который намечен в человеческой душе(у человека есть только предрасположенность к знаниям)

Позиция Августина в споре об универсалиях.

Суть спора об универсалиях (общих понятиях) состояла в вопросе соотношения идеальных понятий и реального бытия вещей, т.е. в соотношении общего и единичного, мышления и действительности.

В схоластический период сформировались три подхода к решению этих вопросов, которые развивались в трех основных направлениях схоластической философии — реализме, номинализме и концептуализме.

Августин Блаженный – реалист, т.к. считал, что общие понятия, т.е. универсалии, реально существуют и не зависят от человеческого сознания.

Этапы развития средневековой философии.

Этапы развития средневековой философии:

1. Этап патристики (2- 8 век, конец этапа–деятельность Боэция–первого схоласта)

2. Этап становления схоластики ((7–12 вв.) –Боэций, Эриуген, П. Абеяр)

3. Расцвет схоластики (13 век–Бэкон, Альберт Великий, Фома Аквинский)

Виды идолов по Бэкону?

четыре группы идолов: идолы рода, идолы пещеры, идолы рынка и идолы театра.

1) Идолы рода находят основание в самой природе человека, в ее несовершенстве, поврежденности.

2) Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека, прирожденные свойства каждого, особенности воспитания и окружающей среды — личная «пещера». Общая пораженность природы проявляется по-разному.

3) Идолы рынка возникают из-за неправильного использования слов, что порождает их беспорядочное употребление и видет «людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям».

4) Идолы театра — искажающее воздействие на человека ложных теорий и философских (в нашем случае религиозных) учение, которые мешают его движению к истине, «слепое преклонение перед авторитетами»

Креационизм, теоцентризм.

Креационизм (лат. creatio – сотворение, создание) – религиозная концепция, согласно которой, человек был создан неким высшим существом – Богом или несколькими богами – в результате сверхъестественного творческого акта.

Теоцентризм (главной причиной всего сущего, высшей реальностью, основным предметом философских исследований являлся Бог);

20. «Существовать значит быть воспринимаемым» автор и смысл?

Согласно Беркли, формула эта применима лишь к объектам чувственно воспринимаемого мира.Смысл этой формулы заключается в отрицании существования материального мира: Все чувственные вещи, по Беркли, существуют лишь в сознании человека так же, как предметы, которые человек представляет во сне. Но, в отличие от образов сновидений, объекты, воспринимаемые наяву, являются не плодом воображения, а результатом воздействия Божества, которое возбуждает «идеи ощущений».

Монотеизм, провиденциализм

монотеизм — существует только 1 бог. он един, бывает эксклюзивный- вера в 1 бога, кот. объявляется личностью. Бывает инклюзивный — допускает сущ бога в нескольких ипостасях (иудаизм христианство ислам).

Провиденциализм — в основе всех исторических событий лежит воля бога. все заранее было предначертано. является историко-философских методом.

Знание сила автор смысл? Бэкон

Выражение «Знание — Сила» было сказано Ф.Бэконом.

Смысл данного выражения следующий:

Ф.Бэкон выражает отношение к науке как главному средству решения человеческих проблем.

Высказывание Ф.Бэкона обусловлено провозглашенной им целью науки в увеличении власти человека над природой и его предложением реформы научных методов в очищении разума от заблуждений (идолов или призраков), обращения к опыту и обработке этого опыта посредством индукции, основу которой должен составлять эксперимент.

Это высказывание актуально тогда, когда человек обладает знанием и может плодотворно его применить.

Подборка по базе: Министерство Науки и Высшего Образования РФ.docx, Расцвет науки и культуры 9-12 веков (1).pptx, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.docx, Бочарова А.С._История и онтология науки_рефератИПЗ.docx, Структура русского языка как науки.docx, Интернет как инструмент новых социальных технологий, как информа, Всемирная Истрия Развитие наукиdoc.doc, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.docx, Турищева В.Р_История и онтология науки_ИПЗ.docx, История и онтология науки_ПЗ 2.docx

Оглавление

Введение

1. Ф. Бэкон – основатель опытной науки и философии Нового времени

2. Бэкон о природе человеческих заблуждений

3. Учение о методе эмпиризма и основные правила индуктивного метода

4.Социальная утопия Бэкона

Заключение

Литература

Введение

Фрэнсис Бэкон (1561-1626) по праву считается родоначальником философии Нового времени. Происходил из дворянской семьи, которая в английской политической жизни занимала видное место (его отец был лордом-хранителем печати). Закончил Кембриджский университет. Процесс обучения, отмеченный схоластическим подходом, сводившимся к чтению и анализу по преимуществу авторитетов прошлого, не удовлетворял Бэкона.

Это обучение не давало ничего нового, и частности, в познании природы. Уже в то время он приходит к убеждению, что новые знания о природе необходимо получать, исследуя, прежде всего ее самое.

Был дипломатом в составе английской миссии в Париже. После смерти отца вернулся в Лондон, стал юристом, состоял в палате Общин. Делает блестящую карьеру при дворе короля Якова I.

С 1619 года Ф. Бэкон стал лорд-канцлером Англии. После того, как Яков I вынужден был вернуть Парламент по причине неуплаты жителями страны налогов, члены парламента взяли «реванш», в частности, Бэкона обвинили во взяточничестве и в 1621 г. отстранили от политической деятельности. Политическая карьера лорда Бэкона была окончена, он отходит от прежних дел и вплоть до самой смерти посвящает себя научной работе.

Одну группу работ Бэкона составляют труды, относящиеся к вопросам формирования науки и научного познания.

Это, прежде всего трактаты, так или иначе касающиеся его проекта «Великого Восстановления Наук» (из-за недостатка времени или по другим причинам этот проект не был закончен).

Этот проект был создан к 1620 г., однако полной реализации дождалась лишь вторая его часть, посвященная новому индуктивному методу, которая была написана и опубликована под названием «Новый Органон» также в 1620 г. В 1623 г. выходит в свет его работа «О достоинстве и приумножении наук».

1. Ф. Бэкон – основатель опытной науки и философии Нового времени

Ф. Бэконом инвентаризируются все области сознания и деятельности.

Общая тенденция философского мышления Бэкона является однозначно материалистической. Однако материализм Бэкона ограничен исторически и гносеологически.

Развитие науки Нового времени (и естественных и точных наук) было лишь в зачатках и находилось полностью под влиянием ренессансного понятия человека и человеческого разума. Поэтому и материализм Бэкона лишен глубокой структурности и является во многом скорее декларацией.

Философия Бэкона исходит из объективных потребностей общества и выражает интересы прогрессивных общественных сил того времени. Его упор на эмпирические исследования, на познание природы логически вытекает из практики тогдашних прогрессивных общественных классов, в частности нарождающейся буржуазии.

Бэкон отвергает философию как созерцание и представляет ее как науку о реальном мире, основанную на опытном познании. Это подтверждает и название одного из его исследований — «Естественное и экспериментальное описание к основанию философии «.

Своей позицией он, собственно, выражает новую исходную точку и новое основание для всякого познания.

Основное внимание Бэкон уделял проблематике науки, знания и познания. В мире науки он видел основное средство решения социальных проблем и противоречий тогдашнего общества.

Бэкон – пророк и энтузиаст технического прогресса. Он ставит вопрос об организации науки и постановке ее на службу человеку. Эта ориентация на практическое значение знаний сближает его с философами Возрождения (в отличие от схоластов). А наука оценивается по результатам. «Плоды – поручитель и свидетель истинности философии».

Смысл, призвание и задачи науки Бэкон характеризует весьма четко во введении к «Великому Восстановлению Наук»: «И, наконец, я хотел бы призвать всех людей к тому, чтобы они помнили истинные цели науки, чтобы они не занимались ею ни ради своего духа, ни ради неких ученых споров, ни ради того, чтобы пренебрегать остальными, ни ради корысти и славы, ни для того, чтобы достичь власти, ни для неких иных низких умыслов, но ради того, чтобы имела от нее пользу и успех сама жизнь». Этому призванию науки подчиняется и ее направленность, и рабочие методы.

Он высоко оценивает достоинства античной культуры, вместе с тем им осознается, насколько превосходят их достижения современной науки. Насколько он ценит античность, настолько же низко он оценивает схоластику. Он отвергает спекулятивные схоластические диспуты и ориентируется на познание действительного, реально существующего мира.

Основным орудием этого познания являются, согласно Бэкону, чувства, опыт, эксперимент и то, что из них вытекает.

Естествознание по Бэкону – великая мать всех наук. Она была незаслуженно унижена до положения служанки. Задача – вернуть наукам самостоятельность и достоинство. «Философия должна войти в законное супружество с наукой, и только тогда она сможет приносить детей».

Сложилась новая познавательная ситуация. Для нее характерно следующее: «До бесконечности разрослась груда опытов». Бэкон ставит задачи:

а) глубокое преобразование массива накопленных знаний, рациональная его организация и упорядочивание;

б) разработка методов получения нового знания.

Первую он реализует в работе «О достоинстве и приумножении наук» — классификация знаний. Вторую – в «Новом Органоне».

Задача упорядочивания знания. В основу классификации знаний Бэкон кладет три способности различения у человека: память, воображение, разум. Этим способностям соответствуют области деятельности – история, поэзия, философия с наукой. Результатам способностей соответствуют объекты (кроме поэзии, у воображения не может быть объекта, а она – его продукт). Объектом истории являются единичные события. У естественной истории – события в природе, у гражданской истории – в обществе.

Философия по Бэкону имеет дело не с индивидуумами и не с чувственными впечатлениями от предметов, а с абстрактными понятиями, выведенными из них, соединением и разделением которых на основе законов природы и фактов самой действительности она и занимается. Философия относится к области рассудка и по существу включает в себя содержание всей теоретической науки.

Объекты философии – Бог, природа и человек. Соответственно этому она делится на естественную теологию, естественную философию и учение о человеке.

Философия – знание общего. Проблему бога как объекта познания он рассматривает в рамках концепции двух истин. В Священном писании – моральные нормы. Теология, изучающая Бога, имеет небесное происхождение, в отличие от философии, у которой объект – природа и человек. Естественная религия может иметь объектом природу. В рамках естественной теологии (бог – объект внимания) философия может играть определенную роль.

Кроме божественной философии существует естественная философия (натуральная). Она распадается на теоретическую (исследующую причину вещей и опирающуюся на «светоносные» опыты) и практическую философию (которая осуществляет «плодоносные» опыты и создает искусственные вещи).

Теоретическая философия распадается на физику и метафизику. Основа этого деления – учение о 4 причинах Аристотеля. Бэкон считает, что физика исследует материальные и движущие причины. Метафизика исследует формальную причину. А целевой причины в природе нет, лишь в человеческой деятельности. Глубинную суть составляют формы, их изучение – дело метафизики.

Практическая философия распадается на механику (исследования в области физики) и естественную — магия (она опирается на познание форм). Продукт естественной магии – то, например, что изображено в «Новой Атлантиде» — «запасные» органы для человека и проч. Говоря современным языком, речь идет о высоких технологиях – High Tech.

Великим приложением к естественной философии, как теоретической, так и практической он считал математику.

Строго говоря, математика даже составляет часть метафизики, ибо количество, которое является ее предметом, приложенное к материи, есть своего рода мера природы и условие множества природных явлений, а поэтому и одна из ее сущностных форм.

Поистине знание о природе — это главный всепоглощающий предмет внимания Бэкона, и какие бы философские вопросы он ни затрагивал, подлинной наукой для него оставались изучение природы, естественная философия.

К философии Бэкон относит и учение о человеке. Здесь также разделение областей: человек как индивид и объект антропологии, как гражданин – объект гражданской философии.

Представление Бэкона о душе и ее способностях составляют центральное содержание его философии человека.