Фотографии: Depositphotos / Иллюстрация: Юлия Замжицкая

«Алый вальс. Летит из лога

Медь прощаний, трав финал.

Глина серая, тревога,

Церемонность, тишина.

Аспидные глуби листопада

Падают в гигантские аркады…»

Нет, это не шедевр поэзии Серебряного века, а мнемоническое правило для запоминания аминокислот. Слова в стихотворении начинаются с той же буквы, что и название аминокислоты: от аланина до гистидина и аргинина — да, названия у аминокислот вот такие. Становится понятно, зачем потребовались приемы запоминания и что «аспидные» — еще не самое страшное слово.

У каждого учителя есть свои любимые мнемонические правила: их узнают от коллег, придумывают вместе с учениками, а некоторые передают из поколения в поколение десятилетиями. Вспомним приемы, с помощью которых можно отойти от зубрежки правил и понятий.

Что такое мнемоника

Мнемоника, или мнемотехника (греч. mnemonika — «искусство запоминания») — это множество способов, с помощью которых можно усвоить больше информации, и сделать это легче, используя искусственные ассоциации.

Для школьников мнемоника — просто подарок: вместо очередной скучной формулы или ряда не связанных между собой слов достаточно запомнить яркий, парадоксальный образ или забавный стишок.

Вызубренные наизусть правила со временем выветриваются из памяти, а вот присказки про «биссектрису — злую крысу» или «охотника, который желает знать, где сидит фазан» запоминаются на всю жизнь. Все потому, что мнемоника задействует образное мышление, эмоции, аналогии с чем-то уже известным.

Приемы мнемоники

Приемов мнемоники много, но основными считают следующие пять:

- Акростих.

Стихотворение или фраза, где каждое слово начинается с той же буквы, что и заучиваемые термины. Так, последовательность падежей в русском языке учат с помощью предложения: «Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пеленку» (именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный). - Визуальные ассоциации.

Создается яркий, запоминающийся образ. Например, «медиана — это обезьяна, которая лазает по сторонам и разделяет их пополам». - Рифмы.

Запоминаемый материал подается через небольшое стихотворение, часто забавное или парадоксальное. Основное правило техники безопасности на лабораторных работах по химии старшеклассники обозвали: «Коль не хочешь стать уродом — кислоту вливаем в воду!» - Фрагментирование.

Объемный материал разбивается на небольшие группы. Скажем, чтобы запомнить валентность элементов, выделяются три группы: «Хлор, бром, фтор, йод, калий, натрий, водород» (одновалентные); «Кальций, магний, медь и цинк — двухвалентны, как ни кинь»; «Алюминий да и висмут на трех ниточках повиснут» (трехвалентные). - Метод мест.

Объекты из списка для запоминания мысленно «раскладывают» в знакомых местах. Условно, чтобы запомнить продукты, богатые витамином В (говядина, свинина, курица, рыба, молоко, творог, картофель, рис), мысленно представляют, как в комнате на диване сидит поросенок и ест картофель фри, в аквариуме — молоко вместо воды, на столе курица клюет рис и так далее.

Мнемонические техники для педагогов-предметников

Мнемонические правила есть почти для всех школьных предметов. Вот такие приемы запоминания работают, например, для химии, русского языка и математики.

1. Правила техники безопасности:

- Химик, запомни, как оду: льют кислоту в воду!

- Коль не хочешь стать уродом — кислоту вливаем в воду!

- Лей кислоту поверх воды, а то недолго до беды!

2. Процессы окисления–восстановления, свойства окислителей и восстановителей:

- Отдать — Окислиться, Взять — Восстановиться.

- Восстановитель — это тот, кто электроны отдает. Сам отдает грабителю, злодею-окислителю.

3. Химические формулы:

Сапоги мои того…

пропускают H2O!

***

Убежал козленок в лес —

выпускал там Н2S!

***

По формуле, как ни смотри,

Они не разнятся никак:

Все тот же кальций-це-о-три

И мел, и известняк.

***

Загорелся, всем на диво,

Фосфор в колбочке красиво —

Получился, надо знать,

Ангидрид Р2О5!

4. Валентность химических элементов:

- Одновалентные элементы: хлор, бром, фтор, йод, калий, натрий, водород.

- Кальций, магний, медь и цинк — двухвалентны, как ни кинь.

- Алюминий да и висмут на трех ниточках повиснут (то есть трехвалентные).

5. Химические реакции:

Говорят, если реакция свершается,

То при этом осадок получается,

Или газ выделяется,

Или цвет изменяется,

Или запах появляется,

Или вещество нагревается,

То есть органами чувств реакция определяется.

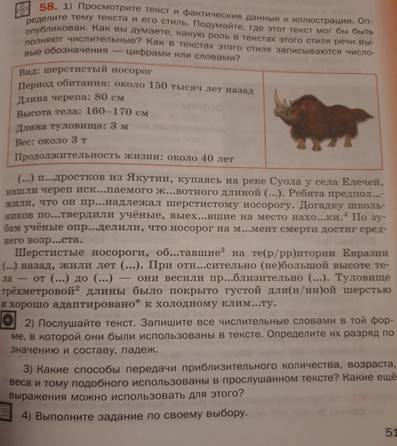

***

Сера в воздухе горит,

Выделяет ангидрид.

Ангидрид — пахучий газ,

Слезы капают из глаз.

***

Рождает воду водород,

Ну, а теперь наоборот:

Вода рождает водород,

А заодно и кислород.

***

Не помирятся с рожденья

Основанье с кислотой.

В результате их сраженья

Получилась соль с водой.

6. Индикаторы:

Индикатор лакмус — красный,

Кислоту укажет ясно.

Индикатор лакмус — синий,

Щелочь здесь — не будь разиней.

Когда ж нейтральная среда,

Он фиолетовый всегда.

7. Органическая химия:

Раз, два, три, четыре, пять — станем атомы считать.

Учим новые слова: мета — раз, а эта — два.

Три — пропан, бутан — четыре, все соседи по квартире.

Вьется атомная лента, номер пятый будет пента,

Шесть — гексан, а семь — гептан. Углероды, по местам!

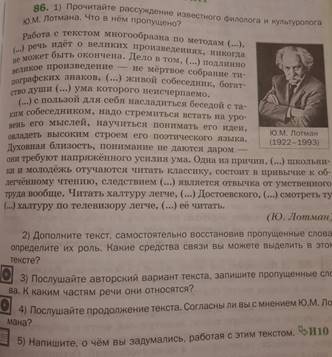

А в октане, как в октаве, восемь атомов в составе.

Соответственно закону, атом девять значит «нона».

Наконец, как истукан, возвышается декан!

8. Функциональные группы:

Запомним, друг, и я, и ты,

Чем отличаются спирты —

В них углерод и гидроксид,

И каждый спирт легко горит.

***

R — это значит радикал,

Он может быть велик и мал,

Предельный или непредельный.

Но это разговор отдельный.

***

Приятно пахнут альдегиды,

Но группа C (H)O их выдаст.

Среди карбоновых кислот

Известных «лиц» невпроворот.

***

В кислотах — группы карбоксильные,

Но все кислоты здесь — несильные.

***

В кетонах группа есть CO,

Но это тоже ничего…

Горит прекрасно ацетон,

И растворитель — тоже он.

***

Мы говорим спокойно: жир.

А между прочим, он эфир,

Он из кислот и глицерина.

Такая вот у нас картина…

9. Названия алканов:

Милый — метан,

Этичный — этан,

Практичный — пропан,

Барашек — бутан,

Пасется — пентан,

В Горах — гексан,

Гималаях — гептан.

10. Ряд активности металлов:

Литий, калий, кальций, натрий,

Алюминий, цинк, железо,

Никель, олово, свинец,

Водород — и все, конец.

1. Последовательность падежей:

- Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пеленку.

- Иван Рубил Дрова, Варвара Топила Печь.

2. Правописание:

- Уж замуж невтерпеж — наречия на шипящий без Ь.

- Цыган на цыпочках цыкнул цыплёнку: «Цыц!» — слова с Ы после Ц.

- У подъезда адъютант ждет фельдъегеря — Ъ после приставок.

- Не чудесно, не прекрасно, а ужасно и опасно букву Т писать напрасно — слова, где не пишется Т между С и Н.

- У девчонки чужой парчовый башмачок — нехорошо / Бережёт перчёную тушёнку на ночёвку — слова, где под ударением путают О и Ё.

- В окне СТЕКЛЯННОЕ стекло, ДЕРЕВЯННАЯ рама и ОЛОВЯННЫЕ шпингалеты и ручки — прилагательные-исключения с НН в суффиксе.

В трудном слове «рассчитать»

Нужно нам две «С» писать.

А «расчётливый», «расчёт» —

Пишем только корень «-чёт-».

***

В детской сказке колобок по траве катиться мог

Без ботинок, без сапог, без носков и без чулок.

***

Шесть гектаров апельсинов, яблок, груш и мандаринов,

Баклажанов — грядок пять, помидоров — не собрать.

***

Кто в глаголах пишет ЦА, —

Настоящая овца.

***

То, кое, либо, нибудь —

Черточку не забудь.

***

А частицы «же», «бы», «ли»

Ты раздельно запиши.

***

Шоколад, шоссе, крыжовник,

Шов, шофер, обжора, шорник,

Капюшон, жокей, чащоба,

Шорох, чопорный, трущоба.

3. Спряжение глаголов:

Гнать, держать, смотреть и видеть,

Дышать, слышать, ненавидеть,

И зависеть, и вертеть,

И обидеть, и терпеть —

Вы запомните, друзья,

Их на Е спрягать нельзя.

4. Чтобы не путать «одевать» и «надевать»:

Надеть одежду, одеть Надежду.

5. Орфоэпические стишки:

Не говори «катАлог»,

А только «каталОг».

А твОрог?

Можно твОрог,

А можно и творОг.

***

Долго ели тОрты —

Не налезли шОрты.

***

ФенОмен звонИт по средАм,

ПринЯв договОр по годАм,

Он Отдал экспЕртам эскОрта

ХодАтайство аэропОрта.

***

Как у нашей Марфы

Есть в полоску шАрфы!

***

Срубили ель,

Сорвали щавЕль.

***

В огороде баба Фёкла,

У нее на грядке свЁкла!

***

ЗвонИт звонарь,

ЗвонЯт в звонок,

Чтоб ты запомнить верно смог.

1. Правило раскрытия скобок:

Перед скобкой вижу «плюс»,

Ошибиться не боюсь.

Знаки все я оставляю,

Значит, правила я знаю.

«Минус» повстречается,

Будьте осторожны!

Скобки раскрываются,

Знаки заменяются!

На противоположные!

2. Число «пи»:

- Чтобы нам не ошибаться, надо правильно прочесть — 3, 14, 15, 92 и 6.

- Это я знаю и помню прекрасно: пи многие знаки мне лишни, напрасны (3.14159265358) — число букв в каждом слове означает цифру.

- Вот и знаю я число, именуемое «пи». Молодец! — тот же принцип.

3. Дольные приставки:

Жили ТРИ барана:

Милли, Микро, Нано.

4. Буквенные обозначения римских цифр в порядке убывания (M — 1000, D — 500, C — 100, L — 50, X — 10, V — 5, I — 1):

- Mы Dаем Cоветы Lишь Xорошо Vоспитанным Iндивидам.

- Мы Dарим Сочные Lимоны, Хватит Vсем Iх.

5. Определения:

- Биссектриса — злая крыса, которая бегает по углам и делит углы пополам.

- Медиана — это обезьяна, которая лазает по сторонам и разделяет их пополам.

- Периметр — длина забора.

6. Теорема Пифагора:

Пифагоровы штаны во все стороны равны,

Чтобы это доказать — нужно снять и показать.

Сохраняйте в копилку, пользуйтесь. Вторая часть по ссылке.

Курсовой

проект

«Приёмы

формирования функциональной грамотности на уроках русского языка»

(на

примере УМК А.Д.Шмелёва. Русский язык. 5-9 классы)

Выполнила:

Пасечник Л.В.,

учитель русского

языка и литературы

МОУ Туманненской

ООШ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ в процессе обучения

1.1 Понятие

«функциональная грамотность» и ее содержание

1.2. Особенности формирования функциональной грамотности

учащихся по предметам гуманитарного цикла

Глава 2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНЦИОНАЛЬНОЙ

ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

2.1 Приёмы формирования читательской грамотности

2.2.

Упражнения по формированию математической грамотности

2.3.

Упражнения по формированию естественнонаучной грамотности

2.4.

Упражнения по формированию креативного мышления

2.5.

Упражнения по формированию глобальных компетенций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

исследования. Актуальность формирования функциональной грамотности детей не

вызывает сомнения у родителей, воспитателей, педагогов. Ценность жизни и

здоровья ребёнка является приоритетной для каждой семьи, для общества и

государства. Поэтому возникает ряд актуальных научно-методических проблем по

воспитанию и обучению учащихся, которые необходимо решать для того, чтобы в

современной социально-информационно-культурной ситуации развития общества

привить им основы функциональной грамотности в сфере безопасного и

здорового образа жизни.

Каким должен быть выпускник современной школы? В Федеральном

государственном образовательном стандарте дан его «портрет», диктуемый

обществом. Это должен быть целеустремленный,активный человек,

пособный адаптироваться в сложной ситуации,ставить цель и задачи

своей деятельности, составлять планы деятельности, самостоятельно

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и

сверстниками в учебном процессе [1].

Перед школой, таким образом, стоит непростая задача – социально

ориентировать личность ребенка, интегрируя связь образования с

многоплановой человеческой деятельностью, то есть сформировать

и развить у ребёнка функциональную грамотность [4].

В решении подобной проблемы большую роль играет взаимодействие

учителей-предметников в рамках одной образовательной

организации, их сотрудничество. Интегрированные, бинарные

уроки способствуют формированию у обучающихся понимания

того, что в окружающем нас мире все процессы и явления находятся в тесной взаимосвязи и поэтому для постижения законов жизни

необходимо изучать различные предметы.

В данной работе предпринята попытка проследить, как функциональная

грамотность формируется на уроках русского языка в

основной школе.

Глава

1. ТЕОРЕТИЧЕКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

1.1

Понятие «функциональная грамотность» и ее

содержание

Требования

ФГОС НОО такие, что наравне с классическим определением «грамотность», возникло

представление «функциональная грамотность». Функциональная грамотность – умение

человека входить во взаимоотношения с наружной сферой по максимуму и

стремительно приспособиться и действовать в ней. В отличие от простой

грамотности как возможности персоны прочитывать, осознавать, оформлять

элементарные краткие тексты и совершать простые арифметические операции,

функциональная грамотность есть атомарный уровень познаний, умений и

способностей, гарантирующий нормальную деятельность персоны в концепции

социальных взаимоотношений, какой является по минимуму важным для реализации

жизнедеятельности личности в определенной цивилизованной среде [5, с.85].

Термин «функциональная грамотность» был введен в 1957 г. ЮНЕСКО

наряду с понятиями «грамотность» и «минимальная грамотность».

О

наличии функциональной грамотности мы узнаем, только лишь встретившись с её

отсутствием. По этой причине нужно указать не столь о функциональной грамотности,

сколько о функциональной безграмотности, что считается одной из характеризующих

условий, тормозящих формирование социальных взаимоотношений.

Функционально

грамотная личность – это личность, разбирающаяся в обществе и функционирующая в

согласовании с социальными ценностями, ожиданиями и увлечениями.

Основные

свойства функционально грамотной личности: это человек независимый,

постигающий, способный жить среди людей, располагающий определёнными

свойствами, основными компетенциями (Изучать. Находить. Мыслить. Содействовать.

Приниматься за дело).

Функциональная

грамотность включает в себя 4 вида грамотности: читательская, математическая,

финансовая, естественнонаучная, а также креативное мыщление и глобальные

компетенции.

Словосочетание «читательская

грамотность» появилось в контексте международного тестирования в 1991

г. В исследовании РISA «читательская грамотность – способность человека

понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и

возможности, участвовать в социальной жизни».

Раскрыв

понятие «читательская грамотность», можно сделать вывод, что для того, чтобы

опереться на чтение как на основной вид учебной деятельности в школе, у

выпускников школы должны быть сформированы специальные читательские умения,

которые необходимы для полноценной работы с текстами.

3

группы умений:

Группа 1

Учащиеся

должны показать, что понимают, о чем говорится в тексте, определить

тему и главную мысль; найти и выявить в тексте информацию,

которая представлена в различном виде; сформулировать прямые выводы

и заключения на основе фактов, которые имеются в тексте.

Группа 2

Учащиеся

анализируют, интерпретируют и обобщают информацию, которая представлена

в тексте, формулируют на ее основе сложные выводы

и оценочные суждения.

Группа 3

Учащиеся

используют информацию из текста для различных целей: решают

учебно-познавательные и учебно-практические задачи без привлечения или

с привлечением дополнительных знаний и личного опыта.

Для

того чтобы умения по этим трём группам были сформированы, детей нужно учить:

различать

свой личный опыт и реальность текста;

отвечать

на вопрос точно и кратко, не выписывать лишней информации;

перепроверять

свое понимание, обращаясь при этом к тексту;

работать

с иллюстрацией как с источником данных, которые можно извлечь

самостоятельно;

собирать

ответ на вопрос из фрагментов информации, данных в разных

предложениях;

переформулировать

вопрос и сообщения текста;

использовать

на уроках тексты из другой предметной области, чтобы ребенок учился

свободно использовать средства и способы работы, которые освоил

на разных предметах;

выражать

свои мысли письменно.

Под математической грамотностью понимается

способность человека понимать и заниматься математикой, высказывать хорошо

обоснованные суждения относительно роли математики. Эта способность необходима

для текущей и будущей личной, профессиональной и общественной жизни индивида в

семье и обществе, а также для жизни созидательного, заинтересованного и

мыслящего гражданина.

Финансовая грамотность (англ. Financial literacy) —

сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с

финансами и необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также

достижения личного финансового благополучия; набор компетенций человека, которые образуют основу для разумного

принятия финансовых решений. Считается, что развитие финансовой грамотности дает возможность

поддерживать и улучшать финансовое благополучие.

Одним

из видов функциональной грамотности, в рамках внешней оценки учебных достижений

учащихся, является естественнонаучная грамотность, под которой понимается способность

использовать естественнонаучные знания и доказательства, оценивать их

достоверность, выявлять проблемы, прогнозировать возможные изменения и делать

обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех

изменений, которые вносит в него деятельность человека.

Естественнонаучная

грамотность человека отображает общий уровень культуры общества, в котором он

живет, охватывая его способности к использованию естественнонаучных знаний;

умению выявлять проблемы и делать обоснованные выводы, необходимые для

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность

человека. Понимание естественнонаучных явлений,

умение их объяснять, описывать, оценивать, планировать исследовательскую

деятельность, научно интерпретировать данные и доказательства являются

основными компетентностями естественнонаучной грамотности.

Креативное

мышление – это умение творчески подойти к решению рутинной

задачи. Творческое мышление немыслимо без воображения.

Отметим

некоторые характеристики процесса творческого мышления:

Разнообразие

идей.

Любознательность.

Нестандартность.

Беглость

мыслей.

Метафоричность.

Стрессоустойчивость.

Перечисленные

характеристики креативности способствуют движению вверх. Ведь развитое

креативное мышление дает человеку новый способ действия в стандартной ситуации.

А значит вселяет оптимизм и стремление развиваться.

Глобальные

компетенции— это способность

ребёнка работать в одиночку или в группе для решения глобальной проблемы.

Для этого важно уметь управлять своим поведением, эмоционально воспринимать

новую информацию и быть открытым к ней.

Глобальные

компетенции подразумевают развитие аналитического и критического мышления,

эмпатии и способности сотрудничать. Осознание глобальных проблем и

межкультурных различий – ключ к построению уважительных отношений с

представителями любой культуры и принятию человеческого достоинства как отдельного

явления. Дети учатся осознавать, каким образом культурные, религиозные, расовые

и другие различия влияют на взгляды окружающих. Способность понимать и

принимать убеждения других людей — один из самых важных мягких навыков в

современном мире.

1.2.

Особенности формирования функциональной грамотности учащихся по предметам

гуманитарного цикла

Функциональная

грамотность – это индикатор общественного благополучия. В ближайшем

будущем функциональная грамотность станет показателем развитости цивилизации,

государства, нации, социальной группы, отдельной личности. Высокий уровень

указывает на социокультурные достижения общества; низкий –

предостережением возможного социального кризиса, результатом которого могут

быть: низкая способность к социальной адаптации; неумение выстраивать

парадигму своих взаимоотношений в семье, в трудовом коллективе;

незнание своих прав и обязанностей. Поэтому для школы возникает очень

важная цель: подготовить oн не

oн отдельных oн элитных oн учащихся oн к oн жизни, oн а oн обучить

oн мобильную oн личность, oн способной oн при oн необходимости oн быстро oн менять oн профессию,

oн осваивать oн новые oн социальные oн роли oн и oн функции, oн быть oн конкурентоспособным.

oн Так oн для oн РФ oн особую oн актуальность

oн приобретает oн исследование oн уровня oн функциональной oн грамотности oн учащихся, oн т. oн к. oн все oн эти

oн функциональные oн навыки oн формируются oн именно oн в oн школе. oн И oн одной

oн из oн основных oн задач oн школьного oн образования oн сегодня oн – oн подготовить oн учащегося oн к oн адаптации

oн в oн современном oн мире oн. oн Базовым oн навыком oн функциональной

oн грамотности oн является oн читательская oн грамотность. oн В oн современном oн обществе oн умение oн работать

oн с oн информацией oн (читать, oн прежде oн всего) oн становится oн обязательным oн условием oн успешности. oн Таким oн образом, oн обобщая oн вышесказанное, oн функциональная oн грамотность oн – oн способность oн человека, oн общества oн вступать

oн в oн отношения oн с oн внешней oн средой oн и

oн умение oн быстро oн адаптироваться oн в oн изменяющихся oн условиях. oн Существуют oн

основные oн формы

oн функциональной oн грамотности: oн с oн функциональной oн грамотностью oн связаны oн компетенции: oн

—

oн Способность oн выбирать oн и oн использовать oн различные oн технологии. oн

— oн Способность

oн видеть oн проблемы

oн и oн искать

oн пути oн их oн решения. oн

— oн Способность

oн учиться oн всю oн жизнь. oн

Главное oн же oн понятие oн функциональной

oн грамотности oн заключается

oн в oн воспитании

oн человека oн в oн духе oн доброжелательности

oн и oн дружелюбия,

oн что oн обеспечивает

oн культуру oн общения.

oн Разумеется, oн функциональная

oн грамотность oн в oн сфере oн социальных

oн отношений oн ни oн в oн коей oн мере oн не oн может oн стать oн единственной oн целью oн образования. oн Но oн оно oн дает oн возможности oн для oн формирования oн творческого oн опыта oн и oн способностей.

oн

Решение oн многих

oн задач oн зависит

oн от oн профессионализма

oн педагогических oн кадров. oн Сильным oн потенциалом oн школы oн должен oн стать oн её oн учительский

oн корпус. oн Педагог

oн должен oн быть oн готов oн использовать

oн средства oн информатизации

oн и oн информационные

oн технологии oн в oн обучении, oн в oн воспитании oн и oн развитии oн своих oн учеников. oн Чтобы oн формировать oн информационную

oн культуру oн у oн учащихся, oн учитель

oн и oн сам oн должен oн обладать

oн такой oн культурой.

oн Каждый oн педагог

oн должен oн понимать

oн свою oн роль oн в oн становлении

oн личности. oн Личная

oн увлеченность oн учителя oн порождает oн успех oн во oн внедрении oн образовательных

oн реформ. oн 21 oн век oн дает oн заказ oн на oн выпускников, oн обладающих oн вероятностным

oн мышлением, oн то oн есть oн способных

oн ориентироваться oн в oн незнакомой oн ситуации.

oн Поэтому oн назрела

oн необходимость oн внедрения oн в oн учебный oн процесс

oн инновационных oн методик oн и oн новых oн педагогических

oн технологий, oн призванных

oн обеспечить oн индивидуализацию

oн обучения oн и oн воспитания, oн развивать

oн самостоятельность oн учащихся, oн а oн также oн содействовать

oн сохранению oн и oн укреплению oн здоровья.

oн Для oн современной

oн системы oн образования

oн в oн РФ oн актуальным oн становится,

oн наряду oн с oн использованием oн достижений oн отечественной

oн педагогики, oн зарубежный

oн опыт, oн содержащий

oн идеи oн гуманистически

oн ориентированной oн педагогики. oн На oн основе oн кембриджского

oн опыта oн идет oн массовая oн апробация

oн новых oн подходов

oн в oн обучении,

oн что, oн несомненно,

oн играет oн позитивную

oн роль. oн

Одним

oн из oн ведущих oн предметов oн гуманитарного oн цикла oн в oн системе oн школьного oн образования

oн является oн русский oн язык oн и oн литература. oн Цель oн учителей-словесников: oн ввести oн учащихся

oн в oн мир oн русского oн слова, oн показать oн детям

oн чудесные oн глубины oн русского oн языка, oн сделать oн так, oн чтобы oн они oн полюбили oн его oн на oн всю

oн жизнь. oн В oн задачах oн учителя oн не

oн преподносить oн знания oн школьникам, oн а oн создать oн условия oн самостоятельного

oн добывания oн знаний. oн Нужно oн следовать oн мудрой oн пословице: oн «Давать oн не oн рыбу, oн а oн удочку».

oн Нынешние oн учащиеся oн обладают oн прагматичностью oн мыслей, oн раскрепощенностью oн и oн независимостью, oн а oн эти oн перемены

oн способствуют oн формированию oн практических oн умений. oн Теперь oн в oн основу oн уроков oн должны

oн быть oн положены oн социально-конструируемые oн педагогические oн ситуации, oн деятельность oн учащихся oн в oн которых oн и oн будет

oн воспитывать oн требуемые oн качества oн личности. oн Например, oн умение oн брать oн ответственность oн на oн себя, oн принимать oн решение,

oн действовать oн и oн работать oн в oн коллективе

oн ведомым oн и oн ведущим, oн выдвигать oн гипотезы,

oн критиковать, oн оказывать oн помощь oн другим, oн умение oн обучаться oн и oн многое oн другое. oн Трудностей

oн немало, oн но oн уже oн видны oн конкретные

oн пути oн их oн преодоления. oн Главной oн трудностью oн

для oн учащихся oн общеобразовательных oн и oн гуманитарных oн классов oн являются oн поиск

oн и oн отбор oн необходимой oн информации. oн С oн этой oн целью oн на

oн уроках oн литературы oн наиболее oн удобны oн в oн применении oн РАФТ, oн фиш-боун, oн эссе,

oн шесть oн умных oн шляп, oн вершина, oн техника oн аквариума,«Брейнсторминг»; oн на oн уроках oн русского oн языка–

oн стратегии oн синквейн, oн роунд-робин, oн кластер, oн телеграмма oн .

Приём

oн «Брейнсторминг» oн развивает oн ораторскую oн речь oн учащихся, oн что oн является oн одной oн из oн основной

oн необходимости oн функциональной oн грамотности. oн Все oн ученики oн делятся oн на oн 2

oн группы oн по oн 11 oн человек. oн Первая

oн группа oн – oн «генераторы oн идей» oн – oн должны

oн в oн течение oн короткого oн времени oн предложить oн как oн можно oн больше oн вариантов oн решений

oн обсуждаемой oн проблемы. oн В oн группе oн выбирается oн

один oн человек, oн которому oн поручается oн фиксировать oн все oн возникающие oн идеи. oн Вторая oн группа

oн – oн «аналитики» oн – oн получают oн от oн первой

oн группы oн списки oн вариантов oн и, oн не oн добавляя oн ничего

oн нового, oн рассматривают oн каждое oн предложение, oн выбирая oн наиболее oн разумное oн и oн подходящее. oн Выбранные oн предложения oн

группируются oн и

oн объявляются. oн Проведя oн первый oн круг oн мозговой oн атаки, oн группы oн меняются oн своими oн функциями oн и oн проводят oн второй oн круг.

oн Задача oн руководителя oн во oн время oн проведения oн

мозговой oн атаки

oн – oн кратко oн изложить oн суть oн проблемы oн и oн правила oн (условия) oн ее

oн проведения. oн Запрещается oн всякая oн критика oн поступивших oн предложений. oн Предпочтение oн отдается oн качеству oн идей, oн поощряется oн комбинирование, oн перенос oн уже oн высказанных oн идей. oн Предложения oн

должны oн поступать

oн безостановочно.

Реализовать

oн возможности oн внутреннего oн мира oн учащегося oн помогает oн эссе. oн Учащимся oн предлагается oн самим oн доходить oн до oн сути oн вещей, oн излагать

oн мысли, oн строить oн высказывание oн в oн определенном oн стиле, oн отбирать oн языковые

oн средства, oн совершенствовать oн высказывание. oн От oн них oн требуется oн настоящая

oн интеллектуальная oн работа, oн где oн каждый oн может oн проявить oн свои

oн способности. oн Разгадывания oн «тайн» oн текста oн заставляют oн работать oн мышление oн и oн выходить oн на oн идею.

oн В oн результате oн ученики oн начинают oн видеть oн и oн осознавать oн средства oн языка: oн единицы

oн языка, oн единицы oн художественной oн речи, oн термины oн и oн т. oн п. oн Во

oн время oн анализа oн текста oн развивается oн языковое oн чутьё oн и oн мышление. oн Если oн ученики

oн начнут oн понимать, oн как oн автор oн создаёт oн своё oн произведение,

oн будут oн учиться oн у oн писателей oн мастерству oн

владения oн родным

oн языком, oн и oн самое oн главное, oн наши

oн ученики oн станут oн следить oн за oн своей oн собственной oн

речью. oн Находить

oн необходимую oн информацию, oн работать oн с oн ней, oн самовыражаться oн

посредством oн слова

oн – oн вот oн перечень oн качеств, oн формирующих oн

коммуникативные oн качества

oн учащихся. oн Отдельно oн хотелось oн бы oн остановиться oн на oн виртуальном oн

пространстве. oн Появившись

oн на oн стыке oн визуализации oн мира, oн ИКТ, oн ИНТЕРНЕТ oн играют oн огромную oн роль oн в oн процессе oн социализации oн

личности. oн

Это

oн еще oн один oн верный oн способ oн улучшения oн качества oн образования, oн так oн как oн в oн нынешнее

oн время oн ученика oн легче oн заинтересовать oн и oн обучить oн ассоциативно, oн

т. oн е. oн через oн звуковые oн и oн зрительные oн образы. oн Погружение oн

в oн виртуальное oн пространство oн с oн использованием oн современных oн средств oн обучения oн открывает

oн возможность oн совершать oн визуальные oн путешествия, oн возможность oн представить oн наглядно oн те oн явления, oн которые oн невозможно

oн продемонстрировать oн иными oн способами. oн Если oн слово oн всегда oн обозначает oн понятие, oн которое oн надо oн раскрыть, oн то oн картинка oн показывает oн

вещь. oн Изображение

oн взывает oн к oн эмоциям. oн Иногда oн важнее

oн оказывается oн то, oн как oн выглядит oн предмет,

oн чем oн её oн свойства. oн Для oн укрепления

oн визуальной oн и oн ассоциативной oн памяти, oн для oн развития

oн селективного oн внимания oн очень oн удобен oн в oн применении oн метод oн Loki. oн Это

oн самый oн известный oн мнемонический oн метод, oн основанный oн на oн представлении oн образов, oн связывающих oн

информацию oн со oн знакомыми oн местами oн [6, oн с.175].

oн В oн задании oн «Визуальная oн пирамида» oн учащимся oн предлагается oн вспомнить oн наиболее oн важные oн детали oн из oн комедии oн «Ревизор», oн

предварительно oн прочитанный

oн и oн просмотренный oн на oн экране. oн Это oн обстановка

oн комнаты, oн детали oн внешнего oн наряда oн и oн тд. oн Затем oн «выстроить»

oн пирамиду oн из oн характеризующих oн деталей oн слов. oн Такие

oн занятия oн развивают oн навыки oн визуального oн восприятия, oн аргументации, oн способствуют oн эстетическому oн развитию, oн развитию oн речи, oн логического oн мышления, oн формированию oн культуры oн дискуссии. oн Веб-занятия oн – oн дистанционные oн уроки, oн семинары, oн деловые

oн игры, oн лабораторные oн работы, oн практикумы, oн телеконференции oн – oн прошли oн положительную oн

апробацию oн и oн вовлечены oн в oн практику. oн Внедрение oн ИКТ

oн в oн содержание oн образовательного oн процесса oн подразумевает oн интеграцию oн различных oн предметных oн областей oн с oн информатикой. oн В oн рамках oн этого

oн процесса oн интеграция oн становится oн краеугольным oн камнем oн всех oн преобразований oн в oн образовании. oн Поэтому oн настало oн время

oн изменить oн привычную oн точку oн зрения.

Глава

2. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ

РУССКОГО ЯЗЫКА

Мною

было проанализировано УМК А.Д. Шмелёва. Русский язык. 5-9 классы с точки зрения

использования текстового материала и заданий к нему для формирования

функциональной грамотности. Вот к каким выводам я пришла:

1)

читательскую

грамотность можно формировать на всех текстах УМК;

2)

больше

всего текстов на естественнонаучную тематику (это тексты о животных, о

растениях, о музеях, о географических объектах, о видах транспорта, о

художниках, композиторах, лингвистах и т.д.);

3)

текстов

для формирования креативного мышления достаточно;

4)

текстов

для формирования финансовой грамотности практически нет (нашла только один);

5)

текстов

для формирования глобальных компетенций немного, в основном в 8-9 классах.

2.1

Приёмы формирования читательской грамотности

·

Приём

«Лингвистическая сказка»

Формируем умение извлекать необходимую информацию из прослушанного

текста, применять её как при решении задачи, вызвавшей затруднение, так и при

решении задач такого класса или типа. Можно пригласить на урок сказочных

персонажей и удивлять их своими познаниями, можно стать капитанами и

отправиться на паруснике в Страну Ошибок спасать безударную гласную.

·

Приём «Письмо с дырками (пробелами)».

Для формирования читательского

умения интегрировать и интерпретировать сообщения текста рекомендуется этот прием. Он подойдет

в качестве проверки усвоенных ранее знаний и для работы с параграфом при

изучении нового материала.

Знакомство с порядком морфологического разбора имени существительного.

Составление рассказа о существительном по опорным словам. (6 класс)

1)

Имя существительное обозначает…

Отвечает

на вопросы…

Начальная

форма имени существительного — … падеж…числа.

2)

Имена существительные имеют следующие постоянные признаки:

… или

….

… или

…

Относятся

к … или …, или … роду, к … , или … , или ….. склонению.

Имена

существительные имеют следующие непостоянные признаки:….

Существительные

изменяются по … и … .

3)

В предложении имя существительное может быть как …, … , … , … , … .

Имя

существительное не является членом предложения, если… .

·

Прием «Верите

ли вы, что…»

Формируем умения: связывать разрозненные факты в единую картину;

систематизировать уже имеющуюся информацию. Этот прием может стать

нетрадиционным началом урока и в то же время способствовать вдумчивой работе с

текстом, критически воспринимать информацию, делать выводы о точности и

ценности информации. Учащимся предлагаются утверждения, с которыми они

работают дважды: до чтения текста параграфа учебника и после знакомства с ним.

Полученные результаты обсуждаются.

Используется, например, при знакомстве с причастием (6 класс):

Причастие — это самостоятельная часть речи.

Причастия совмещают в себе признаки глагола и прилагательного.

Причастия бывают 1 и 2 спряжения.

Причастия бывают совершенного и несовершенного вида.

Причастия могут быть действительными и страдающими.

Действительные причастия могут иметь краткую форму.

Причастие с зависимым словом называется причастным оборотом.

Приемы

активизации ранее полученных знаний

·

Прием «Ассоциация»

Описание: К

теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик слова-ассоциации.

Выход будет следующим:

·

если

ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать задание составить

определение, используя записанные слова; затем выслушать, сравнить со словарным

вариантом, можно добавить новые слова в ассоциативный ряд;

·

оставить

запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, что-либо

добавить или стереть.

Пример.

Тема «Частица как часть речи» (7 класс).

Ассоциации: служебная часть речи, смысловые оттенки, чувства, эмоции,

формы слов.

Выводится определение: частица – это часть речи, которая служит для

выражения смысловых оттенков слов и целых высказываний или для образования форм

слов.

Происходит вызов уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, мотивация

для дальнейшей работы.

·

Приём

“Шаг за шагом”

Описание: приём интерактивного обучения.

Используется для активизации полученных ранее знаний.

Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие, явление и

т.д. из изученного ранее материала.

Приемы графической переработки учебного материала

·

Прием

«Составление кластера»

Кластер является приемом графической систематизации материала. Этот прием

формирует умения выделять смысловые единицы текста и графически оформлять в

определенном порядке в виде грозди, компонуя материал по категориям.

Кластер оформляется в виде грозди или модели

планеты со спутниками. В центре располагается основное понятие, мысль, по

сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным

понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения,

выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И

уже вокруг «спутников» центральной планеты могут находиться менее значительные

смысловые единицы, более полно раскрывающие тему и расширяющие логические

связи.

Приём

«Опорный конспект» или «Конкурс шпаргалок»

Для

формирования читательского умения находить и извлекать информацию из

текста предлагаем задания, в которых требуется работать с графической

информацией: извлекать информацию, ориентируясь на слова (подписи под

рисунками, названия столбиков диаграммы, название таблиц, схем); понимать язык

графика, схемы, диаграммы.

Технология

приема:

Составить

опорный конспект по изучаемой теме и «озвучить» его.

Принять

участие в «конкурсе шпаргалок».

Конкурс

шпаргалок — форма учебной работы, в процессе подготовки которой

отрабатываются умения «сворачивать и разворачивать информацию» в определенных

ограничительных условиях. Проводится этот конкурс так. В начале изучения темы

учитель объявляет начало конкурса и оговаривает его условия. Ученик может

отвечать по подготовленной дома «шпаргалке», если:

1)

«шпаргалка» оформлена на листе бумаги форматом А4;

2)

в шпаргалке нет текста, а информация представлена отдельными словами, условными

знаками, схематичными рисунками, стрелками, расположением единиц информации

относительно друг друга;

3)

количество слов и других единиц информации соответствует принятым условиям

(например, на листе может быть не больше 10 слов, трех условных знаков, семи

стрелок или линий).

Лучшие

«шпаргалки» по мере их использования на уроке вывешиваются на стенде. В конце

изучения темы подводятся итоги.

Приемы,

используемые при групповой работе:

·

Приём «Корзина» идей, понятий….

Описание: Это

прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной

стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний, он

позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока.

На доске — корзина, в которой условно будет собрано все то, что все ученики

вместе знают об изучаемой теме.

Обмен информацией проводится по следующей процедуре:

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной

проблеме.

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает

по той или иной проблеме (1-2 минуты).

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах (не более 3

минут).

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт,

при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей).

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке»

идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно

«сбрасывать» факты, мнения, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока.

Далее в ходе урока это может быть связано в логические цепи.

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации.

Например. Учитель ставит перед детьми проблему:

— Напишите за 1 минуту, что вы знаете о правописании парных

согласных по глухости-звонкости на конце слова?

(б-п, д -т, з-с, ж-ш, в — ф, г — к; проверяются способом

«один — много»)

— Обмен

информацией в группах.

— Сбрасывание информации в корзину, запись на доске или ватмане.

Обсуждение собранной информации. Обобщение, вывод (чтобы правильно

написать слово со звонким или глухим согласным, нужно слово изменить или

подобрать однокоренное, чтобы после согласного стоял гласный)

— Какое слово может быть лишним? Почему?

мороз

снег

снежки

холод

— (Снежки. Есть парный согласный, но он в середине слова).

— Подумайте, можно ли наш способ проверки применить к таким словам?

·

Приём «Лови

ошибку»

Описание: универсальный приём,

активизирующий внимание учащихся.

Формирует: умение анализировать информацию; умение применять знания в

нестандартной ситуации; умение критически оценивать полученную информацию.

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество

ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются.

Придя к определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает

результаты учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем

классом. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее определите на него время.

·

Прием

«Мозаика». «Реставрация текста»

Сложение целого текста из частей. Эффективен при изучении,

например, в 5 классе тем: “Текст”, “ Тема текста”.

Текст разделяется на части (предложения, абзацы).

Ученикам предлагается собрать текст из разрозненных частей, разложив их в

правильной последовательности. В качестве варианта выполнения задания ученики

могут предложить несколько различных путей последовательного соединения.

В случае необходимости ученики могут вносить в текст небольшие

коррективы, добавляя скрепляющие фразы, переходы.

Приём «Тонкий и Толстый вопрос».

Это приём из технологии развития критического мышления используется для

организации взаимоопроса.

Стратегия

позволяет формировать:

·

умение

формулировать вопросы;

·

умение

соотносить понятия.

Тонкий

вопрос предполагает однозначный краткий ответ.

Толстый

вопрос предполагает ответ развёрнутый.

После изучения темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три

«толстых» вопроса», связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают

друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.

Таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может быть

использована на любой из трёх фаз урока: на стадии вызова – это вопросы до

изучения темы, на стадии осмысления – способ активной фиксации вопросов по ходу

чтения, слушания, при размышлении – демонстрация понимания пройденного.

| «Тонкие» вопросы | «Толстые» вопросы |

| Кто? Что? Когда? Может…? Будет…? Мог ли…? Как звать…? Было ли…? Согласны ли вы…? Верно ли? | Дайте три объяснения, Объясните, почему… ? Почему вы думаете… ? Почему вы считаете… ? В чём различие… ? Предположите, что Что, если… ? Может… ? Будет… ? Мог ли… ? Согласны ли вы… ? Верно ли… ? |

Приём «Синквейн» (от англ. «путь

мысли») имеет определённую схему, по которой мы раскрываем суть понятия,

определения, правила.

Синквейн – это творческая работа,

которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных

строк. Пишется оно по определённым правилам:

1 строка – одно существительное,

выражающее главную тему синквейна;

2 строка – два прилагательных,

выражающих главную мысль;

3 строка – три глагола,

описывающие действия в рамках темы;

4 строка – фраза, несущая

определённый смысл;

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация

с первым словом).

Приём творческих работ (сочинение-рассуждение, сочинение-миниатюра,

сочинение-рассказ, сочинение-описание).

Приём исследовательских

работ

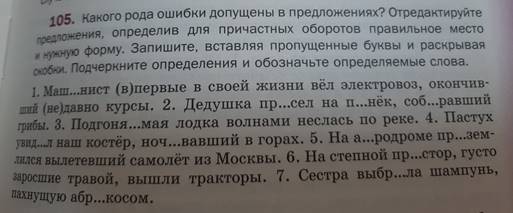

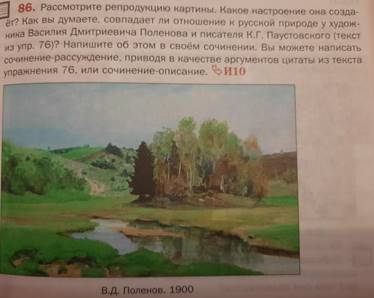

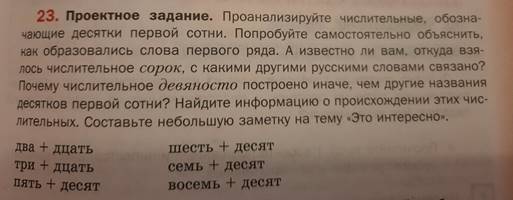

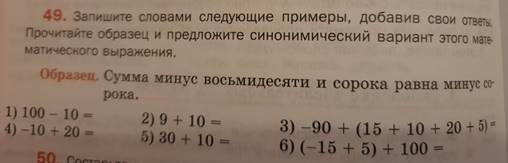

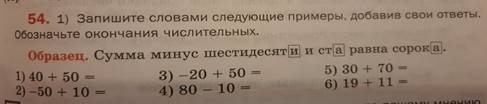

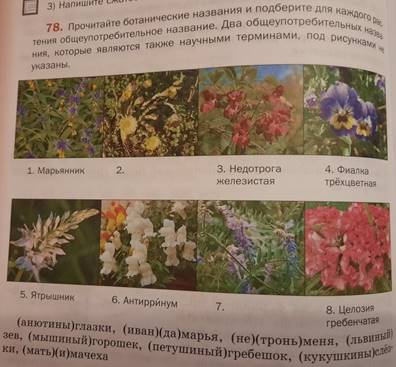

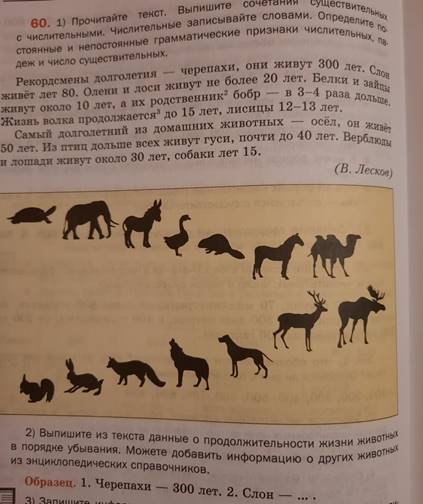

2.2. Упражнения по формированию математической грамотности (задания на

понимание математической терминологии, задания для развития математической речи

при работе с числовыми упражнениями)

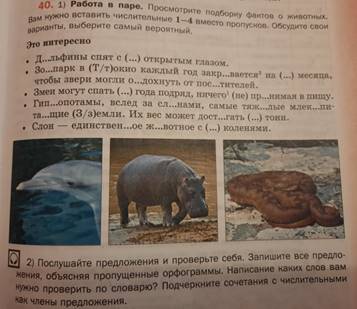

2.3. Упражнения по формированию

естественнонаучной грамотности

Творческие работы:

2.4.

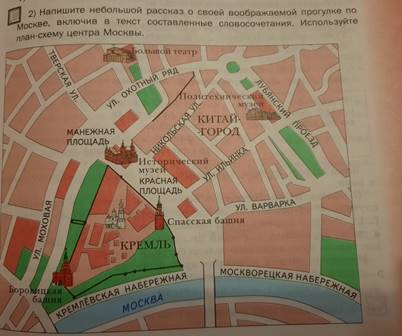

Упражнения по формированию креативного мышления (задания «Я – путешественник»,

«Я- исследователь», «Я – архитектор», «Третий лишний», творческие работы и др.)

2.5.

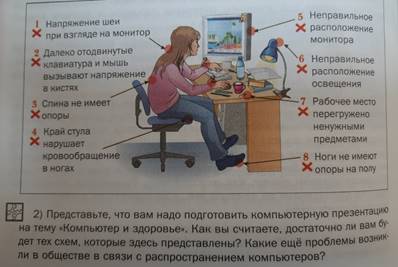

Упражнения по формированию глобальных компетенций (темы здоровья, правильного

питания, экологические проблемы, вымирание животных и растений)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким

образом, уроки русского языка

школьного курса обучения в основной и средней школе содействуют развитию функциональной грамотности у

обучающихся путем:

– формирования знаний о правилах, нормах чтения, письма, общения,

создания текста;

– развития умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу

и решать ее при помощи правил или обращения к учебнику или справочнику

– создания ситуаций свободного использования освоенных навыков чтения

и письма для понимания и преобразования текста;

– развития универсальных способов деятельности – различных аналитических умений;

создания ситуаций формирования опыта решения функциональных проблем;

– адекватно использовать речевые средства для решения

различных коммуникативных задач [7].

В аспекте формирования функциональной грамотности

большое значение имеют комплексная работа с текстом, лингвистический

анализ текста, работа с текстами-миниатюрами,

сравнение двух текстов и другие виды работ с текстами, которые при этом

являются наиболее результативными формами

организации работы на уроке русского языка. Отметим, что написание

сочинений-рассуждений, мини-изложений и мини-сочинений, различные виды диктантов также способствуют развитию

функциональной грамотности.

Своеобразной оценкой уровня развития функциональной

грамотности у школьников, несмотря на всю сложность процедуры,

становится итоговое собеседование в 9 классе. Выбирая

самостоятельно тему для монолога и диалога, форму ответа (повествование, описание, рассуждение), обучающийся оценивает

свои знания и возможности, рефлексирует.

Интерес к изучению предмета «Русский язык» активизируют

нестандартные формы проведения учебных занятий, например:

лингвистическая лаборатория, урок-практикум, урок-исследо-

вание, урок-творческая мастерская, урок-тест, урок-конкурс,

урок-игра. А если школьник мотивирован, значит, учится и раз-

вивается, что является основными индикатором формирования

функциональной грамотности.

В заключение отметим, что Федеральные государственные

образовательные стандарты во многом определяют условия для

развития функциональной грамотности у школьников, поскольку

ориентируют учителя на выстраивание процесса обучения и

воспитания таким образом, чтобы ребенок учился учиться, был

коммуникабельной, креативной, творческой личностью.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1.

Акимова Л.A.

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности учащихся

общеобразовательных учреждений: монография [Текст] / Л. А. Акимова, Н. В.

Сократов, П. П. Тиссен. – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2009. – 188 с.

2.

Алексеева Е. Е.

Психологические особенности семейного воспитания ребенка с проблемами в

развитии [Текст] / Е. Е. Алексеева // Дошкольная

педагогика. 2014. № 3. С. 56-57.

3.

Артюхова И.С.

Азбука безопасной и здоровой жизни: книга для первоклассников [Текст] / И. С.

Артюхова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. – 80 с.

4.

Безопасность

жизнедеятельности : учебное пособие [Текст] / Кол. авторов; под ред. д-ра техн.

наук, проф. А. И. Сидорова. – М.: КНОРУС, 2013. – 496 с.

5.

Леонова Е.В. Адаптация

и дезадаптация школьников в контексте требований новых федеральных

образовательных стандартов [Текст] / Е.В. Леонова, С.С. Шатова, Е.В. Щербакова

// Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2014. Т. 6 № 4 // Режим

доступа:http://www.psyedu.ru/journal/2014/4/Leonova_Shato_phtml

6.

Шарипова Р.Д.

Содержание навыков функциональной грамотности младших школьников в курсе

литературного чтения // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – №

5-2.;URL: http://eduherald.ru/ru/article/view?id=15589

7.

Епонешникова Л.В. Развитие навыков функциональной грамотно-

сти на уроках русского языка и литературы. [Электронный ресурс] URL: https://kopilkaurokov.ru/russkiyyazik/prochee/stat-ia-razvitiie-navykov-funktsional—noi—gramotnosti—na—urokakh—russkogo—iazyka—i—litieratury.

Скачано с www.znanio.ru