Родионова Людмила Михайловна

учитель начальных классов

МОУ СОШ с.Стегаловка

Долгоруковского района

Липецкой области

Литературное чтение в 1 классе.

Тема. К.Д.Ушинский. Сказка «Лиса и Козёл»

УМК «Планета знаний»

Тип урока: урок получения новых знаний

Вид урока: традиционный

Цели: знакомство со сказкой К.Д.Ушинского «Лиса и козёл»

Задачи:

1. Совершенствование навыка чтения целыми словами, развитие умения

работать с текстом.

2. Упражнение в выразительном чтении диалога действующих персонажей,

обучение умению давать оценочные суждения героям сказок; умению слушать

и слышать своих товарищей,

3. Воспитание интереса к произведениям писателя

Оборудование: учебник Э.Э.Кац «Литературное чтение» 1 класс, рисунки лисы и козла, пословицы, карточки с характеристикой героев, карточки с личиками: грустное, серьёзное, весёлое, портрет К.Д.Ушинского. Плакат «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок», «В мире много сказок добрых и смешных, и прожить на свете нам нельзя без них»

Ход урока:

1. Организационный момент. (слайд 1)

Учитель: Прозвенел звонок, начинается урок.

Наши ушки на макушке,

Глазки широко открыты,

Слушаем, запоминаем,

Ни минуты не теряем.

Игра «Обмен настроением»

Учитель: Улыбнитесь друг другу.

Тому, кто улыбается, смеется,

Все в жизни удается.

— А какое у вас сейчас настроение?

— Я очень рада видеть ваши веселые глазки. Вижу, что вы готовы к работе.

2. Фонетическая зарядка.

Учитель: Итак, мы начинаем урок литературного чтения как всегда с

фонетической разминки, чтобы наш язычок всё правильно

выговаривал.

1. Споем песенку гласных (с разным ударением) А-У-И-О-Ы

(написано на доске)

(слайд 2)

2. Скороговорка «Дали карапузу кукурузу, а карапуз просит арбуз»

(далеко, ближе, близко) (одними губами, тихо, громко)

3. Чистоговорка (слайд 3) (хором)

— Жи- жи- жи — сказку расскажи.

— Ша-ша-ша — сказка хороша.

— Ву-ву-ву — сказка наяву.

— Ра-ра-ра — нам читать пора.

3 Актуализация знаний. Постановка целей урока.

Учитель: Ребята, вы любите сказки читать? (слайд 4) Какие сказки мы читали на уроках? Назовите из них те, которые больше всех вам понравились. К каким сказкам они относятся?

Ученики: К народным (слайд 4)

Учитель: Чему учат сказки?

Ученики: Эти сказки учат добру, честности, смелости, трудолюбию.

Учитель: Сегодня на уроке мы начинаем знакомиться с произведениями нового

раздела. Откройте книгу на с.81. Прочитайте, как называется раздел?

Ученики: Авторские сказки (слайд 4)

Учитель: Как вы, думаете, это какие сказки?

Ученики: Это сказки, которые написал автор.

Учитель: Давайте вспомним, какие сказки относятся к народным, а какие к

авторским?

Интеллектуальная игра “Угадай-ка!” (слайд 5-6)

– Знаете ли вы сказочных героев, которые нарисованы на этом слайде? Из какой он сказки?

– К какой сказке она относится? Народная или авторская? Кто автор?

4. Изучение нового материала.

Учитель: Начнем изучение авторских сказок с изучения сказки известного писателя – Константина Дмитриевича Ушинского. (слайд 7)

К. Д. Ушинский детство свое провел на Украине в маленьком городке Новгород-Северске и учился в тамошней гимназии. После гимназии Ушинский учился в Московском университете и стал учителем.

Ушинский очень любил детей и очень им сочувствовал: учиться им было трудно. Учебники, по которым они учились, были скучными и непонятными. И Ушинский решил написать для детей учебник, по которому детям было бы учиться легко и интересно. (слайд

Вот эти книги Ушинского я советую вам прочитать.

(обратить внимание на выставку книг писателя)

В свои книги Ушинский поместил сказки. Некоторые из них он слышал в детстве и теперь пересказал нам, а некоторые придумал сам.

Учитель: Давайте послушаем одну из этих сказок.

— А о ком она будет, угадайте в загадке. (слайд 9)

Посмотрите-ка, какая –

Вся горит, как золотая.

Ходит в шубке дорогой,

Хвост пушистый и большой. (лиса)

— С бородой, а не старый,

с рогами, да не бык,

с пухом, а не птица. (козел) (вывесить картинки)

Учитель: Как вы думаете, о чем будет эта сказка?

Ученики: Возможно о дружбе лисы и козла.

Учитель: Настало время познакомиться со сказкой “Лиса и козел”. Отложите книги на край парты, сядьте удобно.

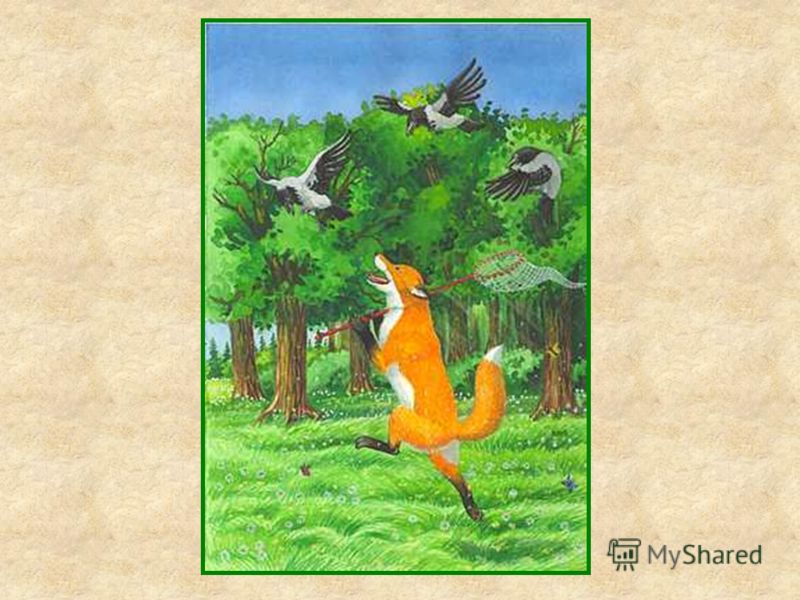

(слушание аудиозаписи сказки на магнитофоне и рассматривание слайдов (10-16)

Остановка посередине, после слов Козла – «Вкусная ли водица?»)

Учитель: Как вы думаете, что ответит Лиса Козлу?

Ученики: Лиса ответит козлу, что вода вкусная.

Учитель: Что произойдёт дальше?

Ученики:

Козёл попросит воды попить, прыгнет в колодец, вытащит лису.

Учитель: Послушаем и выясним кто прав.

5. Проверка первичного восприятия текста. (слайд 17)

Учитель: Понравилась ли вам сказка? А что особенно запомнилось? Почему

лиса попала в колодец?

Ученики: Лиса попала в колодец, потому что не смотрела под ноги.

Учитель: А зачем заглянул туда Козёл?

Ученики: Ему интересно было, пить захотел.

Учитель: Как лиса объяснила козлу свое пребывание в колодце? Зачем она

обманула козла?

Ученики: Потому что хитрая была.

Учитель: Почему козел поверил ей?

Ученики: Потому что глупый, доверчивый.

Учитель: Хорошо ли поступила Лиса?

Ученики: Лиса поступила плохо, не правильно.

Учитель: А как бы поступили вы?

Ученики: Попросили помощи. ЗАРЯДКА ДЛЯ ГЛАЗ.

6. Чтение произведения детьми.

Учитель: Давайте почитаем эту сказку вслух по цепочке и найдем непонятные

слова.

(чтение детьми)

Учитель: Какие слова требую объяснения?

Ученики: На ворон зазевалась, от нечего делать, прыгнул сдуру, насилу отыскали. (слайд 18)

7. Работа в группе по карточкам,

(дети выбирают характеристику героя, затем крепят на доску под рисунками лисы и козла)

Учитель: Что можно сказать о Лисе? Выберите подходящие слова.

(хитрая, лживая, коварная – в словаре, грубая, справедливая,).

Учитель: Какой был Козел? Выберите подходящие слова.(глупый, доверчивый, находчивый, упрямый, самовлюблённый – в словаре)

Учитель: Какие слова требуют объяснения?

Ученики: Коварная, самовлюблённый.

Учитель: Где найдёт ответ? (работа со словарём)

Кто из героев вам больше всего понравился?

Ученики: Лиса, козёл, никто не понравился, оба плохие.

8. Физминутка

9. Чтение по ролям

Учитель: А теперь, попытаемся прочитать по ролям. Сколько действующих лиц? (чтение по ролям)

Учитель: В начале сказки написано: “Идет козел, умная голова…” Кто так думает,

что у козла “умная голова”: другие животные и люди или сам козел? (слайд 19)

Ученики: Так думает сам козёл.

Учитель: Всерьез или с насмешкой Ушинский сказал о козле “умная голова”?

Как назвала Лиса Козла? Почему?

Ученики: Бородатый дурень, потому что у него борода, и он глупый.

Учитель: Какой совет дали бы козлу?

Ученики: Быть осторожнее, не гулять далеко от дома, не верить лисе.

Учитель: Чему может научить эта сказка?

Ученики: Нужно всегда думать головой.

10. Работа с пословицами. (Пословицы написаны на листочках и закреплены

на доске)

За глупой головой и ногам плохо.

Голова дана для того, чтобы думать.

Лисица семерых волков проведет

Учитель: Подходят эти пословицы к сказке? Как их понимаете?

11. Итог. Рефлексия.

Учитель: С какой сказкой познакомились?

Ученики: Лиса и козёл.

Учитель: Кто автор этой сказки?

Ученики: К.Д.Ушинский.

Учитель: Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. (слайд 20)

Какой урок вы вынесли из этой сказки?

Ученики: Сначала нужно подумать, а потом делать что-то.

Учитель: Если вам понравилась ваша работа на уроке – выберите улыбающееся

личико.

— Если не совсем довольны своей работой – выберите грустное личико.

— Если считаете, что могли бы работать лучше – выберите серьёзное личико.

— Спасибо за урок! (слайд 21)

Список используемых источников:

1. Учебник Литературное чтение 1 класс Э.Э.Кац

2. Обучение в 1 классе по учебнику «Литературное чтение», Э.Э.Кац, 2009

3. http://www.litmir.net/br/?b=114142 – К.Д.Ушинский

4. http://audio.arjlover.net/audio/russkie_narodnie_skazki/audio-books-unknown-voices/Lisa_i_kozel.mp3 — аудиосказка

5. Дидактические карточки-задания по литературному чтению 1 класс, Нефёдова, Узорова.

Приложение.

Карточки, характеристиками героев.

Для лисы Для козла

коварная

хитрая

лживая

грубая

справедливая

глупый

доверчивый

находчивый

упрямый

самовлюблённый

Басни Эзопа в русских переводах XVII в.

В XVII в. произошло знакомство русского читателя с книгой «Притчи, или Баснословие, Езопа Фриги», первый перевод которой был выполнен в 1607 г. в Москве толмачом Посольского приказа Федором Гозвинским. Оригиналом послужило одно из поздних изданий сборника древнегреческих басен, опубликованного в Милане в 1479–1480 гг. итальянским гуманистом Боном Аккурсием. Книгу открывало «Житие» Эзопа, а завершало теоретическое рассуждение о басне как особом жанре светской литературы, отличном от религиозной притчи. Перевод Гозвинского привлек к себе внимание читателей и только на протяжении XVII в. претерпел несколько редакционных правок с целью приблизить текст к художественным вкусам русской аудитории.

Басни Эзопа в переводе Гозвинского напоминают «конспекты» сюжетов: повествование в них предельно лаконично, избавлено от детализации и описаний, живых интонаций прямой речи и риторических фигур. Обычно басня состоит из аллегорического рассказа и его толкования. Двухчастную структуру имеет, например, басня «О лвѣ и о жабѣ»:

«Левъ нѣкогда услыша жабу, зѣло вопиющу, возвратися ко гласу, разумѣя: великое нѣкое животно быти. Пождав же мало, яко видѣ ю, исходящу от езера, пришел левъ, наступивъ, удави ю.

Толкование: притча являетъ, яко не подобаетъ прежде видѣния слухомъ самѣмъ смущатися».

Древнерусский читатель оказался подготовлен к восприятию басенного иносказания в силу его знакомства с евангельскими притчами, речами-загадками героев сказок и житий (повести о Варлааме и Иоасафе, Петре и Февронии Муромских), “меткими речениями” в сборниках типа “Пчелы”, символическими толкованиями образов животного мира в “Физиологе”. Для средневекового мышления вообще было свойственно во всем искать внутренний, сокровенный смысл. Переводная басня быстро завоевала русского читателя, однако долго именовалась “притчей” – это подчеркивало литературную преемственность и указывало на “серьезность” жанра, проблемно-тематические границы которого были резко расширены. Помимо традиционных “душеполезных” назиданий: не предаваться скорби (“О рыболовах и о камени”), нс стяжать земных богатств (“О гусѣхъ и о жеравлѣхъ”) и т.п., басня учила выбирать в начальники сильных и премудрых (“О павѣ и о галкѣ”), помнить о том, что победивший великих, может быть низложен малыми (“О комарѣ и о львѣ”). Басня поднимала проблемы эстетики, рассказывая, как “ластовица с вороною о красотѣ пряхуся”, и доказывала, что “крѣпость плоти лутчи есть благолѣпия”, ибо красота ласточки лишь “въ весненое время процвѣтаетъ”, а вороны “и зиму удобь претерпѣваетъ”.1

Сборник открывался «Виршами на Эзопа», сочиненными Ф. Гозвинским, в которых говорится о личности Эзопа, значении и жанровой природе его басен:

Баснослагатель Эзоп не украшен образом,

Прочитай же сего обрящется с разумом;

Плоть — сосудец его и не зело честна,

Но душа в нем живущая зело изящна.

Пиша притчами сими зверския нравы

И в них изображает человеческие справы:

Птицами и рыбами поставль основание

И над баснами творит нам истолкование.

Из переводов Ф. Гозвинского:

О комаре и о лве

Комар пришед ко лву, рече: «Ниже боюся тя, ниже сильнейши еси мене, аще и укусишь мя, кая ти есть сила и крепость, яко дрожиши ногами и грызеши зубами. Сие же на службах бранящиеся творят. Аз же зело есть тебе сильнейши, аще же хощеши, изыдем на брань». И вострубив, комар полете, угрызая окрест носа его, безвласное лвово лице грызый. Лев же своими ногтями драше самого себе, донележе изнемог, лежаше. Комар же, победив лва, воструби и бедную песнь воспев, полете. Паук же сеть извязав паучиную. Во ню же летя комар впаде, и паук его снеде. Снедаемый же комар плакате: «Яко с великими воюяися, от малаго животнаго паука погибох».

Толк. Притча к победившим великих, от малых же низложенных.

О конике, сиречь о кузнечике, и о муравле

Во время осени и зимы пшеница поспеющим муравли зимою от трудов своих питахуся. Коники же умирающе просиша у муравлей пища. Муравли же рекоша к ним: «Чесо ради весною не собирали есте пищи?» Они же рекоша: «Недосуг было, ибо в мусики играюще пехом». Муравли же, восмеяшась, глаголюще: «Но аще в весненное время пелесте играюще, ныне, зимою, согревающе пляшете».

Толк. Притча являет, яко не подобает никому же с небрежением всяко вещи жити, да некогда со скорбию бедствовати будете.

О лисице и о козле

Лисица и козел жаждуще влезоша в кладез. И егда напившися, козел смотряше и, неизходное место видев, усумъвнеся оттуду изысти. Лисица же рече: «Дерзай, козле, потребное аз нечто убо имать себе и тебе к свобождению умыслих. Стани прост, предние ноги к стене приложщи, и роги такожде наперед поклонивши. Аз же потеку, скочив чрез твои плечи и роги, и из кладезя тамо изскочив, посем и тебя отселя извлеку». Козел же увери словесем ея, сие дело готово сотвори. Она же, тако от кладезя по его плечам искочивши, скакаше окрест устия кладезнаго, веселяшися. Козел ю обличаше, яко преступила есть обеты и не сотвори по своему завету. Лисица же к нему рече: «Но аще бысть толику разуму имел, о козле, елико в своей браде имееш власов, не первие вшел бы еси в кладез, прежде даже не размотрив низходное от него».

Толк. Притча являет, яко тако и разумному мужу подобает преже конец зрети вещей, по сем же тако к вещем приступати.

О волке и о жаравле

Волку в шее кость увязне, жаравлю мзду дати обещав, аще главу свою вложи, кость из шеи волчьи извлечет. И жаравль на мзде долгою своею шеею извлекши кость от злестраждущаго волка мзды прошаше. Волк же возсмеявся и зубами стиская рече: «Довлеет ти ся мзда едина, яко от волчих уст и зубов всеядных изнесл еси главу свою целу, ничто же не пострадавши».

Толк. Притча к мужем, иже от бед спасшеся когда, благодетелем же сицевая воздают злобою благодать.

О ластовице

Ластовица с вороною о красоте пряхуся. Отвещавши же ворона к ластовице рече: «Но убо твоя красота в весеннее время процветает, мое же тело зиму удобь претерпевает».

Толк. Притча знаменует, яко крепость плоти лутчи есть благолепия.

В 1675 г. русская литература получает второй перевод басен Эзопа, сделанный на этот раз с польского оригинала. «Притчи Есопа Фригийского, переведены с полскаго на русский язык ради сбережения людскаго», — представляют перевод старинного польского издания басен Эзопа, содержавшего три части. Переводчик сам указал на содержание своего оригинала: «1675 майя переведена сия книга Езоп Французской в Синбирску, а переводил Синбирский рохмистр Петр Каминской; а в сем Езопе трои книги — Езоп Францкой, другой Гаврила Грека, третий Лаврентия Римлянина». В переводе Каминского содержится 260 басен, язык которых значительно отличается от языка перевода Гозвинского. Каминский — симбирский ротмистр и помещик — воспользовался разговорным языком средних слоев русского общества второй половины XVII в., оставив в нем немало следов польского оригинала («хорый», «цнота», «женатый младенец» и т. д.).

В иной стилистической форме те же басни были переведены в 1674 г. с немецкого языка А. Виниусом в Москве, под заглавием «Зрелище жития человеческого, в нем же изъявлены суть дивные беседы животных со истинными к тому приличными повестьми в научение всякого чина и сана человеком» Нравоучительная тенденция этого типа сборника басен очевидна. Здесь помещены 133 басни, с нравоучениями и ссылками на авторитет классических и средневековых писателей.

Из всех трех сборников басен Эзопа, вошедших в обиход русского читателя XVII в., наиболее простое и ясное изложение давал перевод Каминского; два других сборника предпочли книжную тяжеловатую речь. Сравнив текст одной басни по этим трем переводам, убедимся в их различии. Басня о старике и смерти так начинается в переводах XVII в. — перевод 1608 г.:

«Стар некто некогда дрова сечаше в горе и на раму свою ношаше и утрудися зело, понеже многий путь иды и имый ходити. И гневавшу ему, и сложи с себя бремя дров на землю и призываше смерти на ся приити».

«Некий старец иде путем, ношаше на раме своем тяжкое бремя дров зело, и сед при пути зелне стоня и нача горко рыдати, яко во вся дни живота своего даже до состарения своего и не возможе себе покою улучити. Сего ради возжеле лутче умрети, нежели в таких пределех жити и беспокойных трудех жити и возопи: о смерти приятнейшая, услыша моления моя, прииди скоро, изми мя суща стара от труда сего. »

Перевод Каминского прост и лаконичен:

«Старец один, бремя дров несуще из лесу, когда, дорогою идучи, утомился, скинувши беремя дров, идучи зывал смерти. »2

Басня, или — как обыкновенно ее называли в XVII в. — притча, — один из хорошо известных в предпетровской Руси повествовательных дидактических жанров. Чтение Эзопа (на древнегреческом и на латинском языках) включалось в программы западнорусских школ еще в XVI в., а в 1607 г. «Притчи или Баснословие Езопа Фриги» (145 басен) и его житие появляются в славяно-русском переводе Ф. Гозвинского.

Во второй половине века один за другим были переведены еще два собрания басен: «Зрелище жития человеческого» (134 басни), в 1674 г. переведенное думным дьяком А. Виниусом с немецкого, и «Притчи Езопа Фригийского» (260 притч, вместе с баснями Бабрия и Абстемия), переведенные в 1675 г. «синбирским рохмистром» П. Кашинским с польского.

Так, древнерусскому читателю оказались знакомы не менее 350 различных жанровых фабул — почти полный круг известных впоследствии в России басен Эзопа. И обращаются басни не только в составе переводных кодексов. В тех или иных вариантах они встречаются как самостоятельные повествовательные единицы в различных сборниках XVII— начала XVIII в. — в ряду ли изначально составивших рукопись текстов или несколько более поздними приписками.

Но переводы не были единственными источниками жанровой фабулистики в России и не исчерпывали круга басенных сюжетов, знакомых читателям допетровской эпохи. Тотчас же за первым переводом Эзопа являются опыты самостоятельного изобретения басенных фабул по повествовательным образцам «Притч или Баснословия Езопа Фриги». Одна из таких басен, например, находится уже в рукописи 1610-х годов3, в списке, восходящем к черновой редакции перевода Гозвинского:

Кот, мыши и торокан

Некогда збирающемся мышам и слышавше торокана зело шумяща, и разуме животное коту быти. И хотящим им розно бежати, и умыслиша едину послати от мышей, что есть за шум.

Подождавше же мало мышь и виде ползуща из щели торокана, и поймавши же его, приведоша на соборище мышам. И поругашеся ему кояждо, зубами носяще. И пометавше его на землю, и приступи едина от них, и ухватиша его зубами, и удавиша.

Притча (являет), яко не подобает преже видения слухом самем смущатися.

Оригинальная по сюжету, басня эта, однако, еще следует повествовательным шаблонам Аккурсианы, хотя и не обладает столь компактной и строгой однолинейностью. Так, композиционная посылка притчи уже в завязке перебивается новым мотивом («и хотящим им розно бежати, и умыслиша едину послати от мышей, что есть за шум»), в русло которого и направляется дальнейшее течение фабулы. Мало характерна для Аккурсианы композиционная пауза: «пождавше же мало мышь и виде. », — равно как и сегментация развязки: «И поругашеся ему кояждо, зубами носяще. И пометавше его на землю, и приступи едина от них, и ухватиша его зубами, и удавиша». Но и тут несколько беспорядочная детализация действия не знает, как и Аккурсиана, живописующих и колористических элементов. Что же касается нравоучения, то оно дословно выписано из басни «О льве и о жабе» того же перевода Гозвинского (No 33).

Повествовательно более отточена притча «О псе и о мельнице». Сочиненная кем-то из переписчиков, она внесена в один из списков IV редакции перевода Гозвинского (ГПВ, собр. Титова, No 1903, л. 116—116 об., рукопись 1650-х годов) и выполнена в тех же формах нейтрально книжной славяно-русской речи, что и текст самого перевода.

О псе и о мельнице

В некоей веси стояше на, реце мельница. И прихождаше в нея пес вельми злокознен и лизаше муку. Мельники же того пса многажды биша и от сего отлучити не возмогоша.

Некогда же пес рек к ним: «Не можете мя от сего моего естественнаго нрава отлучити — разве мене извести или мельницу разнести».

Толк: таков убо нрав злотворных человек: аще и наказание над собою видят, но от прежняго нрава не престают, донележе шиблице предани будут.

Примечательна композиционная строгость фабулы, логическая стройность и ясность ее изложения. Экспрессивно выделяется рифмованная концовка. Вместе с тем и эта басня исходной локализацией действия («В некоей веси стояше на реце мельница. »), а также подчеркивающими характеристиками и акцентами («вельми злокознен», «многажды биша») несколько отходит от схематического лаконизма Аккурсианы и следует не столь самому переводу Гозвинского, сколько его позднейшим, повествовательно ощутимо осложненным редакциям.4

Из переводов Кашинского:

О коню со львом

Захотелося было льву конины, а когда для своей старости лев не мог осилети коня, учинился лекарем, чтобы ево обманул. Увидевши (конь) иво хитрость, молвил ему, чтобы винял с ноги еиво увязлую кость. Лев того поднялся и стал осматривать кости, а конь тым временем что мел силы ударил ево в лоб копытом и бежав от нево прочь.

После лев с тово удару чудь пришол к памети и само о себе осудил, что годно за свою хитрость так терплю, а как а конь в том не виноват, понеже хитрость хитростию отбил, хотячи здрав быти.

Толк: несть ничево на свете хуже над лукавство: не так бо есть страшен неприятель видимый, аки человек лукав и хитр, который иное на языку, а иное на сердцу держит.5

Из переводов Гозвинского:

О рыболове и свирелех

Рыболов сый неискусен рыболовства, взем свирели, сиречь дуды, и сети, изыде на море и ста на некоем камени, вначале убо заигра во свирели, мня, ямо к сладкогласию рыбы приидут послушати и внидут в сети. И тако многое время пребысть играя, не улови ничто же. Посем отложи свирели и взем сети, вложи в воду, многия рыбы пойма и изложи я от сети и, яко узре их скачющих на земли, рече: «О злейшая животная! егда играх вам во свирели, не плясасте, егда же престах играти, сие творите скачюще!».

Толкование: притча ко иже при словесех и времени настоящее и подобающее творящим. 6

АФОРИЗМЫ ЦИТАТЫ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗРЕЧЕНИЯ

Навигация по сайту

Новое на сайте

Объявления

Реклама

Басни Эзопа:

Лисица и козел.

Лисица и крокодил.

Лисица и лев.

Лисица и маска.

Лисица и обезьяна.

Лисица и обезьяна.

Лисица и собаки.

Лисица и терновник.

Лисица у Меандра.

Львица и лиса.

Лисица и козел

Лисица упала в колодец и сидела там поневоле, потому что не могла выбраться. Козел, которому захотелось пить, подошел к тому колодцу, заметил в нем лисицу и спросил ее, хороша ли вода. Лиса, обрадовавшись счастливому случаю, начала расхваливать воду – уж так-то она хороша! – и звать козла вниз. Спрыгнул козел, ничего не чуя, кроме жажды; напился воды и стал с лисицей раздумывать, как им выбраться. Тогда лисица и сказала, что есть у нее хорошая мысль, как спастись им обоим: “Ты обопрись передними ногами о стену да наклони рога, а я взбегу по твоей спине и тебя вытащу”. И это ее предложение принял козел с готовностью; а лисица вскочила ему на крестец, взбежала по спине, оперлась о рога и так очутилась возле самого устья колодца: вылезла и пошла прочь. Стал козел ее бранить за то, что нарушила их уговор; а лиса обернулась и молвила: “Эх ты! будь у тебя столько ума в голове, сколько волос в бороде, то ты, прежде чем войти, подумал бы, как выйти”.

Так и умный человек не должен браться за дело, не подумав сперва, к чему оно приведет.

Лисица и крокодил

Лисица и крокодил спорили, кто знатней. Много наговорил крокодил о славе своих предков и, наконец, заявил, что праотцы его были гимнасиархами. Лисица на это ответила: “И не говори! даже по шкуре твоей видно, как усердно ты трудился в гимнасии”. Так действительность всегда изобличает лжецов.

Лисица и лев

Лисица никогда в жизни не видела льва. И вот, встретясь с ним нечаянно и увидав его в первый раз, она так перепугалась, что еле осталась жива; во второй раз встретясь, опять испугалась, но уже не так сильно, как впервые; а в третий раз увидав его, она расхрабрилась до того, что подошла и с ним заговорила.

Басня показывает, что и к страшному можно привыкнуть.

Лисица и маска

Лиса забралась в мастерскую лепщика и обшарила все, что там было. И тут ей попалась трагическая маска. Подняла ее лисица и сказала: “Какая голова, а мозгу в ней нет!”

Басня относится к человеку, который телом величествен, а душой неразумен.

Лисица и обезьяна

Лисица и обезьяна шли вместе по дороге, и начался у них спор, кто знатнее. Много наговорил каждый про себя, как вдруг увидели они какие-то гробницы, и обезьяна, глядя на них, принялась тяжко вздыхать. “В чем дело?” – спросила лисица; а обезьяна, показав на надгробия, воскликнула: “Как же мне не плакать! ведь это памятники над могилами рабов и вольноотпущенников моих предков!” Но лиса на это ответила: “Ну, ври себе, сколько хочешь: ведь никто из них не воскреснет, чтобы тебя изобличить”.

Так и у людей лжецы всего больше бахвалятся тогда, когда изобличить их некому.

Лисица и обезьяна

Была у неразумных животных сходка, и обезьяна отличилась перед ними в пляске; за это они выбрали ее царем. А лисице было завидно; и вот, увидев в одном капкане кусок мяса, привела к нему лисица обезьяну и сказала, что нашла она этот клад, но себе не взяла, а сберегла для царя как почетный дар: пусть же обезьяна возьмет его. Та, ничего не подозревая, подошла и угодила в капкан. Стала она корить лисицу за такую подлость, а лисица сказала: “Эх, обезьяна, и с таким-то умом будешь ты царствовать над животными?”

Так и те, кто берется за дело неосмотрительно, терпят неудачу и становятся посмешищем.

Лисица и собаки

Лисица пристала к стаду овец, ухватила одного из ягнят-сосунков и сделала вид, что ласкает его. “Что ты делаешь?” – спросила ее собака. “Нянчу его и играю с ним”, – отвечала лисица. Тогда собака сказала: “А коли так, отпусти-ка ягненка, не то я приласкаю тебя по-собачьему!”

Басня относится к человеку легкомысленному, глупому и вороватому.

Лисица и терновник

Лисица карабкалась через забор и, чтоб не оступиться, ухватилась за терновник. Колючки терновника искололи ей кожу, стало ей больно, и начала она его попрекать: ведь она к нему обратилась как будто за помощью, а от него ей стало еще хуже. Но терновник возразил: “Ошиблась ты, голубушка, вздумав за меня уцепиться: я ведь сам привык за всех цепляться”.

Так и среди людей лишь неразумные просят помощи у тех, кому от природы свойственнее приносить вред.

Лисица у Меандра

Собрались однажды лисицы на берегу Меандра, чтобы напиться; но река неслась с таким шумом, что как они друг друга ни подбадривали, никто не решался сойти к воде. Но вот одной из них захотелось унизить других: она вышла вперед, стала насмехаться над их трусостью, а сама, гордясь своей отвагой, смело бросилась в воду. Течение вынесло ее на середину реки, а остальные лисы, стоя на берегу, кричали ей: “Не покидай нас, вернись, покажи, как вернее спуститься к воде?” Отвечала лисица, увлекаемая течением: “У меня есть весточка в Милет, и я хочу ее туда снести; когда буду возвращаться, покажу!”

Против тех, кто своей похвальбой сам себя вводит в опасность.

Львица и лиса

Лиса попрекала львицу за то, что та рожает только одного детеныша. Львица ответила: “Одного, но льва!”

Басня показывает, что ценно не количество, а достоинство.

Уроки стихосложения в начальных

Л.Н. Толстой “Волк и лоза“

Волк видит – коза пасется на каменной горе, и нельзя ему к ней подступиться; он ей и говорит:

– Пошла бы ты вниз: тут и место поровнее, и трава для корма много слаще.

– Не затем ты, волк, меня вниз зовешь: ты не о моем, а о своем корме хлопочешь. (55 слов).

Уясним идейно-художественное содержание басни Эзопа. Установим, что она рассчитана на взрослого читателя. Найдем фразу, в которой передается поучение.

Толстого, который создавал круг чтения для крестьянских детей, текст Эзопа не мог устраивать. Дети теперь уже сами называют (объясняют), почему. Задаем им вопрос: какие изменения внес Л. Н. Толстой в текст басни Эзопа? Говорят примерно следующее:

сложные синтаксические конструкции, свойственные книжному (литературному) языку, заменил простыми, легко воспринимаемыми, синонимичными;

ввел живую, разговорную лексику;

наделил индивидуальной речью персонажей, ввел диалог;

создал фактически новый текст, это уже не басня, а, скорее, юмореска, пьеса.

Речь волка вызывает смех. Почему? Дети отвечают: комизм поведения волка обнаруживается через его речь, объясняется тем, что свою корысть (стремление убить козу) он неуклюже камуфлирует ложной заботой о козе. Действительно, в разыгрываемой пьеске через речь, жесты, позы, телодвижения волка легко передаются истинные мотивы такого поведения хищника.

К.Д. Ушинский – Л.Н. Толстой

К.Д. Ушинский “Лев и лягушка” – Л.Н. Толстой “Лягушка и лев”

Цель: дать представление о художественном вкусе читателя.

К.Д. Ушинский. “Лев и лягушка”.

(Ушинский, К. Д. Педагогические сочинения. – Т. 4. – М. : Педагогика, 1984. – С. 262).

Слышит лев кваканье лягушки и думает: “Большой, должно быть, зверь кричит”. Выскочила лягушка из болота, и лев нечаянно раздавил ее лапой.

Л.Н. Толстой. “Лягушка и лев”

Лев услыхал – лягушка громко квакает, и испугался. Он подумал, что большой зверь так громко кричит. Он подождал немного, видит – вышла из болота лягушка. Лев раздавил ее лапой и сказал: “ Вперед, не рассмотревши, не буду пугаться “.

На этом занятии целесообразно рассказать детям о том, что Ушинский и Толстой – современники. И каждый из них стремился создать круг чтения для детей из народа, как это каждый понимал. У Толстого это “Азбуки”. У Ушинского – “Родное слово”. Причем, создавая тексты для детского чтения, они обращались часто к одним и тем же источникам. Но один из них (К.Д. Ушинский) перерабатывал чужие тексты и проявлялся в большей степени как ученый, а другой (Л. Н. Толстой) – как художник. Перед нами уникальный, редчайший случай, когда, сопоставляя их тексты, есть возможность развивать художественный вкус.

Сравнивая тексты Ушинского и Толстого с басней Эзопа, дети высказывают следующее:

и тот, и другой убрали мораль (поучение);

мотивация поведения льва у них разная: у Ушинского Лев лишь констатирует тот факт, что если зверь так кричит, то он велик; у Толстого Лев испугался звуков, который издает незнакомый ему доселе зверь;

у К.Д. Ушинского Лев нечаянно раздавил лягушку; у Толстого гибель лягушки – расплата за тот страх, который из-за нее испытал Лев.

В каком тексте автор более логичен, последователен, к тому же создан образ в соответствии с требованиями художественной правды, – на этот вопрос просим детей ответить письменно. Далее пройдет коллективное обсуждение содержания письменных работ.

Эзоп – К. Д. Ушинский – Л.Н. Толстой

Цель: развитие способности суждения о произведении искусства.

К.Д. Ушинский “Два петушка”

(Ушинский, К.Д. Педагогические сочинения : в 6-ти т. – Т.4. – М. : Педагогика, 1989. – С.123).

Два молодых петушка подрались, и один победил. Побежденный забился под сарай, а победитель взлетел на крышу и заорал во все горло: ку-ка-реку!

Откудова не возьмись, ястреб: схватил крикуна и унес к себе на ужин.

(Толстой, Л.Н. Полное собрание сочинений. – Т. 21. – С. 52).

Дрались два петуха у навозной кучи. У одного петуха было сил больше, он забил другого и прогнал от навозной кучи. Все куры сошлись вокруг петуха и стали хвалить его. Петух хотел, чтобы и на другом дворе узнали про его силу и славу. Он взлетел на сарай, забил крыльями и запел громко: смотрите все на меня, я петуха побил! Нет ни у одного петуха на свете такой силы.

Не успел пропеть, летит орел. Сбил петуха, схватил в когти и унес в свое гнездо.

Эзоп “Два петуха и орел”

Два петуха дрались из-за кур, один другого побил. Побитый поплелся прочь и спрятался в темном месте, а победитель взлетел в воздух, сел на высокую стену и закричал громким криком.

Как вдруг орел налетел и схватил его, а тот, который прятался в темноте, спокойно с этих пор стал владеть всеми курами.

Басня показывает, что господь гневается на горделивых и милосерден к смиренным.

Прочитав басню Эзопа и произведения К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого, дети отметили у Ушинского следующее:

изменение заглавия (у Эзопа – “Два петуха и орел”, у Ушинского – “Два петушка”); продиктовано последним, как объяснение их драчливости; заодно дети почувствовали скрытое осуждение автором их поведения;

мотив драки петушков у Ушинского видят они в молодости петушков; в этом автор, по их мнению, отошел от содержания басни Эзопа – у того петухи дрались “из-за кур”;

у Ушинского, в отличие от Эзопа, отсутствует назидательность; язык, за малым исключением (употреблено из сниженной лексики слово “заорал”) – литературный.

У Толстого, отмечают они, произведение без заглавия; в сравнении с басней Эзопа, стала более сложной мотивировка драки петухов: навозная куча не только место ристалища, но и то пространство, где добывается этими птицами корм. Владение навозной кучей предполагает и власть над курами.

Толстой, в отличие от Ушинского, что особенно импонирует школьникам, драматизирует повествование: была схватка, были побежденный и победитель, на сцене побывали и “заинтересованные” зрители (куры) с хвалебными словами в адрес победителя, дана возможность последнему насладиться плодами победы. Он в упоении славой поет песню, увы, последнюю в своей жизни. Но текст толстовского произведения заметно шаржирован, это своеобразная инсценировка-фарс: есть сражение, но на навозной куче ; есть победитель, но это петух ; есть восторженные обожатели, но это куры ; есть миг торжества – взлет, но на сарай ; есть песня, но она петушья и, наконец, есть плачевный финал – расплата за самодовольство и хвастовство.

Нет сомнения в том, что вдумчивое аналитическое прочтение текстов великого ученого и художника, каковыми являются К. Д. Ушинский и Л. Н. Толстой, способствуют развитию художественного вкуса.

К.Д. Ушинский “Лиса и козел” – Л.Н. Толстой “Лисица и козел”

Цель: развитие способности высказывания о произведении искусства.

К.Д. Ушинский “Лисица и козел”

Бежала лиса, на ворон зазевалась – и попала в колодец. Воды в колодце было немного: утонуть нельзя, да и выскочить тоже. Сидит лиса, горюет. Идет козел, умная голова, идет, бородищей трясет, рожищами мотает, заглянул от нечего делать в колодец, увидел там лису и спрашивает: “Что ты там, лисанька, поделываешь?” “Отдыхаю, голубчик, – отвечает лиса, – там наверху жарко, так я сюда забралась. Уж как здесь прохладно да хорошо! Водицы холодненькой – сколько хочешь”.

А козлу давно пить хочется. “Хороша ли вода-то?“ – спрашивает козел. “Отличная! – отвечает лиса. – Чистая, холодная! Прыгай сюда, коли хочешь, здесь обоим нам место будет”.

Прыгнул сдуру козел, чуть лису не задавил, а она ему: ”Эх, бородатый дурень! И прыгнуть-то не умел – всю обрызгал!”

Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца.

Чуть было не пропал козел с голоду в колодце; насилу-то его отыскали и за рога вытащили.

Л.Н. Толстой “Лисица и козел”

Попала лисица в колодец и не знала, как выбраться.

Пришел козел и спросил у лисицы: “Хороша ли вода?” “Такая сладкая, сказала лисица, – что я опилась и выходить не хочу”.

Козел тотчас прыгнул в колодезь, а лисица вскочила ему на спину, на рога и с рогов выпрыгнула вон из колодца, а козел увяз.

Эзоп “Лисица и козел”

Лисица упала в колодец и сидела там поневоле, потому что не могла выбраться. Козел, которому захотелось пить, подошел к тому колодцу, заметил в нем лисицу и спросил ее, хороша ли вода? Лисица, обрадовавшись счастливому случаю, начала расхваливать воду – уж так-то она хороша! – и звать козла вниз. Спрыгнул козел, ничего не чуя, кроме жажды; напился воды и стал с лисицей раздумывать, как им выбраться. Тогда лисица сказала, что есть у нее хорошая мысль, как спастись им обоим: “Ты обопрись передними ногами о стену да наклони рога, а я взбегу по твоей спине и тебя вытащу. ” И это ее предложение принял козел с готовностью; а лисица вскочила ему на крестец, взбежала по спине, оперлась о рога и так очутилась возле самого устья колодца: вылезла и пошла прочь. Стал козел ее бранить за то, что нарушила она их уговор; а лиса обернулась и молвила: “Эх, ты! Будь у тебя столько ума в голове, сколько волос в бороде, ты бы, прежде чем войти, подумал, как выйти”.

Так и умный человек не должен браться за дело, не подумав сперва, к чему оно приведет.

Прочитаем басню Эзопа, переработки этого произведения К.Д. Ушинским и Л.Н. Толстым. Напомним, что и Ушинский, и Толстой создавали круг детского чтения. Предлагаем школьникам отметить, что общего и что отличает их в достижении единой цели. Общее, – отмечают они, – в том, что и тот, и другой убрали морализаторскую, стандартно находящуюся в конце басен Эзопа часть (“Так и умный человек не должен браться за дело, не подумав сперва, к чему оно приведет”).

Рассуждая далее о толстовском тексте, они отмечают, что тот идет по линии упрощения лексики, синтаксиса. Перерабатывая текст басни Эзопа, Толстой предельно сжато передает фабулу. Дети восхищаются лаконизмом и в то же время выразительностью языка писателя.

К.Д. Ушинский – ученый. Язык переработанного им текста басни Эзопа – литературный язык: автор пользуется известными каждому культурному читателю выразительными средствами и приемами, но того “чуть-чуть”, о котором говорил в свое время Л.Н. Толстой, определяя, в чем отличие настоящего произведения искусства от литературной поделки, как раз не хватает тексту К.Д. Ушинского.

Л.Н. Толстой доверяет своему читателю полностью, убежден, что его читатель, крестьянский ребенок, еще до знакомства с этим текстом знает, какими постоянными свойствами в устном народном творчестве наделены такие персонажи, как Лиса, Козел. Вот, на наш взгляд, почему Толстой “прессует” фабулу Эзоповой басни. Он рассчитывает на ребенка как на носителя определенной (многовековой крестьянской) культуры и подвигает его к дальнейшему развитию.

К.Д. Ушинский своими литературными приемами, на наш взгляд, пытается подстроиться к своему воображаемому читателю, развлечь его, и поэтому его текст в сравнении с толстовским явно проигрывает.

На вопрос, какие основные недостатки текста, созданного К.Д. Ушинским, школьники отвечают:

– наличие прямых оценок автором персонажей; эффект от этого противоположный ожидаемому: читателю не нравится, когда за него додумался кто-то, когда нет простора для воображения;

– использование уменьшительно-ласкательных суффиксов (воспринимается как заигрывание, сюсюканье с читателем, что его, естественно, оскорбляет);

– оскорбительно-уничижительные оценки одного персонажа другим (лиса, к примеру, называет козла “бородатым дурнем”).

Низкое качество текстов К.Д. Ушинского в художественном плане, помещенных в “Родном слове”, отмечал Л.Н. Толстой в статье “Об общественной деятельности на поприще народного образования” (Толстой, Л.Н. Полное собрание сочинений. – Т. 8. – С.247-300).

К.Д. Ушинский “Дедушка и внучек” – Л.Н. Толстой “Старый дед и внучек”

Цель: развитие способностей высказывания и суждения о произведении искусства.

Братья Гримм “Дедушка”

Сильно одряхлел дедушка. Плохо он видел, плохо слышал; руки и ноги дрожали от старости: несет ложку ко рту, – и суп проливает.

Не понравилось это сыну и невестке: перестали они отца с собой за стол сажать, запрятали его за печь и стали кормить из глиняной чашки. Задрожали руки у старика, чашка упала и разбилась. Пуще прежнего разозлились сын и невестка: стали они кормить старика из старой деревянной миски.

У старикова сына был свой маленький сынок. Сидит раз мальчик на полу и складывает что-то из щепочек. “Что ты делаешь, сыночек?” – спросила у него мать. “Коробочку”, – отвечает дитя.– “Вот как вы с тятенькой состаритесь, я и буду вас из деревянной коробочки кормить”.

Переглянулись отец с матерью и покраснели. Полно с тех пор старика за печь прятать, из деревянной чашки кормить.

Подсади на печь дедушку, тебя внуки подсадят.

Уважай старика: сам будешь стар.

К.Д. Ушинский “Дедушка и внучек”

Жил-был на свете дряхлый старичок. Глаза его помутились от старости, колена тряслись, и слышал он, бедный , плохо. Когда он сидел за столом, то едва мог держать в руке ложку, проносил ее мимо рта и проливал суп на скатерть . Сын его и невестка смотрели на него с отвращением и, наконец, поместили его в уголке за печкой, куда приносили ему скудную пищу в старой глиняной миске.

У старика часто навертывались ) слезы на глаза, и он грустно посматривал в ту сторону, где накрыт был стол. Однажды миска, которую слабо держали его руки, упала и разбилась вдребезги. Молодая невестка разразилась упреками несчастному старику. Он не смел ответить и только, вздохнувши, поник головой. Ему купили деревянную миску, из которой он с той поры и ел постоянно .

Несколько дней спустя сын его и невестка увидели, что ребенок их, которому было четыре года , сидя на земле, складывает дощечки. “Что ты делаешь?” – спросил его отец. “Коробочки, – ответил сын, – чтобы кормить из них папашу с мамашей, когда они состарятся”.

Муж и жена молча переглянулись, потом заплакал и, и с тех пор стали опять сажать старика за свой стол и никогда не обращались с ним грубо.

Басни Эзопа.У истоков басенного жанра

методическая разработка (чтение, 3 класс) по теме

Разработка урока по литературному чтению в 3 классе по программе Занкова. Автор учебника – Чуракова. Может быть использован по другим программам. Сопровождением урока является презентация и м/ф “Лиса” (по басням Эзопа)

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| Урок литер чтения “Басни Эзопа.У истоков литературного жанра” | 56.5 КБ |

| Презентация “Басни Эзопа” | 494 КБ |

| Основные понятия басни | 19.5 КБ |

Предварительный просмотр:

Конспект урока по литературному чтению

«У истоков басенного жанра»

Урок: литературное чтение

Учитель: Козлова Светлана Михайловна

Тема урока: У истоков басенного жанра

Цель урока: продолжить знакомство обучающихся с истоками появления басенного жанра, ввести понятие Эзопов язык, вывести основные отличия басни от других жанров.

Оборудование: Презентация «Басни Эзопа».

– содействовать развитию умения распознавать басни, знать их отличительные особенности.

-учить принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкций учителя; планировать свои действия в соответствии с учебными задачами;

– формировать умение использовать различные речевые средства для передачи своих чувств и впечатлений.

Оборудование: учебник Н.А.Чураковой «Литературное чтение» 3 класс, мультимедийный проектор, презентация урока, видеосюжет «Лиса» («Таллинфильм» по мотивам басен Эзопа)

Урок подразумевает выход в Интернет на уроке: просмотр фильма – басни на сайте www.video.yandex.ru «Лиса» («Таллинфильм» по мотивам басен Эзопа) или на сайте www.Youtobe.com

1. Организационный момент

Поприветствуйте, ребята, друг друга улыбкой. Я желаю вам узнать много интересного на уроке. Пусть он пройдёт с пользой для всех.

2. Введение в тему (учитель)

Во все века.

Любили люди сказки, басни.

Читать, придумывать. Как будто корешки

Из тьмы земной на божий свет дают вершки.

Из бездны времени выуживая счастье.

Как клад бесценного сокровища ума.

Так ум нам дан, как рыбаку даются снасти.

– Кто догадался, о каком литературном жанре пойдёт речь на уроке?

-На какие вопросы вы бы хотели найти ответы?

-Итак, исследователи, вперёд!

3. Знакомство с Эзопом

Мудрости никогда не бывает много: даже у тех, кто готов поделиться ею с окружающими.

Легендарный Эзоп стал одним из первых, кто это понял.

Кто такой Эзоп? (историческая справка)

Зачем же баснями Эзоп нас поучает?

В них мудрость юная, которой тысячи лет.

Народ на баснях этих учится давно.

Они как молния способны осветить,

И подсказать, и удивить, и напоить!

При этом учат и красиво, и умно.

Эзоп – мудрец, живущий в каждом из людей.

На этих баснях наставлялись мудрецы

Во всех веках. В них все начала, все концы.

У мудрецов всегда в запасе время есть,

Хотя всех басен всех времен не перечесть.

Из рек речения, из рек земных времен

Всходили мудрости ростки, в них мир рожден!

– Басни Эзопа – это неувядающий венок древнейшей мудрости

– Мудрый Эзоп! А басни его справедливы во все времена.

– Читайте и набирайтесь ума, а мудрость от Бога.

4. Вопросы для исследователей

-Зачем люди создавали басни?

-Чем отличается басня от других жанров литературы?

-Чему учат басни?

5. Работа над вопросами

-Да, гениальный способ придумали в древности мудрецы:

-Как, не причинив человеку прямой обиды, все же сказать правду ему в глаза? Высмеять человеческий недостаток – порок?

Героиней нашей первой басни является ворона. (если есть возможность, принесите чучело птицы и опишите её)

Опишите, какова Ворона по внешнему виду (Крупная птица. Голова, крылья, хвост – черные, остальное оперение — грязно-серое. Клюв длинный, толстый ).

Чем отличается ворон? (Весь чёрный)

– Можно ли Ворону назвать самой красивой птицей? (Нет).

Просмотр фильма – басни «Ворона и лисица» (2 мин)

-Какой человеческий порок высмеивает эта басня? (глупость)

-С помощью кого? (с помощью замены персонажей: вместо людей животные)

Мы сказали, что ворона не красива, а что говорит о ней лиса?

Сравним просмотренный сюжет с басней в учебнике.(Чтение текста учебника подготовленным ребёнком (с.61))

Сравнение м/ф с текстом в учебнике

Мультфильм «Ворона и лисица»

Текст в учебнике «Ворон и лисица»

Присутствует диалог, лестная речь лисы

В учебнике рассказ от имени автора

В м/ф отсутствует мораль

Мораль в конце басни

В м/ф у вороны кусок сыра

В тексте у вороны кусок мяса

– Хотя перед нами предстают звери, птицы, предметы, мы всегда понимаем, что речь идет о людях. (Этот прием в басне называется аллегория)

Работа с пословицами:

-Верь своим очам, а не чужим речам.

– На языке медок, а на сердце – ледок.

Вывод: где лесть, там хитрость и обман.

При просмотре следующей басни определите количество частей в ней.

Просмотр фильма – басни «Волк и баран» (2мин)

повествовательная часть (сближается со сказками) +

поучительная часть (мораль)

– Поэтому басни называют еще нравоучительными произведениями? С помощью чего подчеркивается нравоучительный смысл? (мораль – вывод)

-У нас на доске получилась памятка, в которой собраны основные термины.

Запись последней строки: Эзопов язык.

-Что обозначает данное выражение? (тайнопись в литературе, иносказание, намеренно маскирующее мысль, идею автора). Это фразеологизм.

Просмотр фильма – басни «Лисица и виноград»

Сравнение с басней в учебнике после прочтения учеником (Разные фразы лисы о гроздьях винограда:

-учебник «Они ещё зелёные!»

-м/ф «На что мне этот виноград. Он ещё кислый!»)

– Что объединяет все просмотренные нами басни?

(1) герой всех басен – лиса,

2) во всех есть повествовательная часть и мораль,

3) используется приём аллегория,

4) высмеиваются человеческие пороки)

Отвечаем на поставленные в начале урока вопросы:

-Зачем люди создавали басни?

-Чем отличается басня от других жанров литературы?

-Чему учат басни?

Закончить урок хочется вот таким стихотворением.

В нарядах красочных сюжетов есть. орех.

Он в каждой басенке за внешнею оберткой

Укрыт надежно, огражденный твердой коркой.

Скорлупка вкусный плод хранит! Но. не для всех.

А коль пустой орех – кори тогда себя.

Не говори же, что бесплодная Земля.

-О каком орехе идёт речь? ( о морали)

Обёртка – сюжет из жизни животных, хотя поступки животных напоминают поступки людей

8. Домашнее задание

Каждому из вас дана басня Эзопа. Ваша задача выучить или прочитать выразительно поучительную часть и объяснить мораль.

Басня – жанр словесного искусства; небольшое произведение, часто стихотворение, которое построено на иносказании и содержит нравоучение; действующими лицами чаще всего являются басенные звери.

Аллегория – одна из форм иносказания, когда конкретный образ используется для выражения отвлеченного понятия или суждения.

Эзопов язык – речь, которая изобилует иносказаниями, недомолвками и другими приёмами для сокрытия прямого смысла.

Мораль – логический, поучительный вывод из чего-нибудь.

(историческая справка – материал из Википедии — свободной энциклопедии)

Был ли Эзоп историческим лицом — сказать невозможно. Научной традиции о жизни Эзопа не существовало. Геродот (II, 134) пишет, что Эзоп был рабом некого Иадмона с острова Самос, жил во времена египетского царя Амасиса (570—526 до н. э.) и был убит дельфийцами. Гераклид Понтийский сто с лишним лет спустя пишет, что Эзоп происходил из Фракии, был современником Ферекида, и первого его хозяина звали Ксанф, но эти данные он извлекает из того же рассказа Геродота путем ненадежных умозаключений. Аристофан («Осы», 1446—1448) уже сообщает подробности о смерти Эзопа — бродячий мотив подброшенной чаши, послужившей поводом для его обвинения, и басню об орле и жуке, рассказанную им перед смертью. Комик Платон (конец V в.) уже упоминает и о посмертных перевоплощениях души Эзопа. Комик Алексид (конец IV в.), написавший комедию «Эзоп», сталкивает своего героя с Солоном, то есть уже вплетает легенду об Эзопе в цикл легенд о семи мудрецах и царе Крезе. Его современник Лисипп также знал эту версию, изображая Эзопа во главе семи мудрецов). Рабство у Ксанфа, связь с семью мудрецами, смерть от коварства дельфийских жрецов,— все эти мотивы стали звеньями последующей эзоповской легенды, ядро которой сложилось уже к концу IV в. до н. э.

Под именем Эзопа сохранился сборник басен (из 426 коротких произведений) в прозаическом изложении. Есть основание предполагать, что в эпоху Аристофана (конец V в.) в Афинах был известен письменный сборник Эзоповых басен, по которому учили детей в школе; «ты невежда и лентяй, даже Эзопа не выучил» , — говорит у Аристофана одно действующее лицо. Это были прозаические пересказы, без всякой художественной отделки. В действительности, в так называемый Эзопов сборник вошли басни самых различных эпох.

Позднее имя Эзопа стало символом. Его произведения передавались из уст в уста, и в III веке до н. э. были записаны в 10 книгах Деметрием Фалерским (ок. 350 — ок. 283 до н. э.). Это собрание было утрачено после IX в. н. э. В эпоху императора Августа Федр осуществил переложение этих басен латинским ямбическим стихом, Флавий Авиан, около IV в., переложил 42 басни латинским элегическим дистихом. Около 200 н. э. Бабрий их изложил греческими стихами размером холиямб. Сочинения Бабрия были включены Планудом (1260—1310) в его знаменитую коллекцию, оказавшую влияние на позднейших баснописцев. «Эзоповы басни», все составлены в средние века.

Басни Эзопа были переведены (часто переработаны) на многие языки мира, в том числе знаменитыми басенниками Жаном Лафонтеном и Иваном Крыловом.

Эзо́пов язы́к (по имени баснописца Эзопа) — тайнопись в литературе, иносказание, намеренно маскирующее мысль (идею) автора.

На русском языке полный перевод всех Эзоповских басен был опубликован в 1968 году.

Эзоп биография для детей и интересные факты

Реальность или миф?

В настоящее время существует две точки зрения относительно личности Эзопа: это реальный мужчина или собирательный образ. Большинство информации об Эзопе носит противоречивый характер и не имеет официально исторического подтверждения. Единственным упоминанием историков о биографии Эзопа является запись Геродота о нем как о рабе. Противником ему, к примеру, выступал Мартин Лютер. Он полагал, что сборник эзоповых басен был произведениями нескольких авторов более древних басен, а образ Эзопа является плодом «поэтического сказания».

Согласно Геродоту, современником Эзопа был древнеегипетский царь Амасис (570-526 гг. до н.э.).

Интересные факты об Эзопе

Факт 1. До наших дней дошла лишь краткая биография Эзопа, так как жил этот древнегреческий поэт очень давно, около 2600 лет назад. Даже в более-менее достоверной информации правду от вымысла отличить достаточно сложно, хотя некоторые моменты его жизни считаются вполне достоверно установленными.

Факт 2. Ни одно из оригинальных произведений Эзопа не сохранилось до наших дней. Известны лишь его стихотворения в переработанном другими античными авторами виде — или, как бы сейчас их назвали, ремейки. Самые старые из этих переработок датируются I веком нашей эры.

Факт 3. Именно басни Эзопа служили основным источником вдохновения и информации для великого баснописца Ивана Крылова. Многие его произведения представляют собой именно творения этого древнегреческого автора, просто в очередной раз переработанные и адаптированные. Что ничуть не умаляет его таланта.

Факт 4. О происхождении Эзопа до сих пор ведутся жаркие споры. К примеру, знаменитый историк Геродот утверждает, что поэт был невольником из Самоса, освобождённым из рабства, а другие античные философы выводят совсем иную его биографию. Есть даже теория, утверждающая, что на самом деле никакого Эзопа никогда не существовало, а под этим именем скрывается собирательный образ нескольких античных авторов.

Факт 5. Существует древний роман “Жизнеописание Эзопа”, которому около 1800 лет, если не больше. В нём утверждается, что поэт страдал от некоего внешнего уродства, но эта версия ставится под сомнение, так как ни один другой автор об этом не упоминает.

Факт 6. Судя по всему, за свою жизнь Эзоп не создал ни одного крупного произведения. Он писал в основном короткие стихотворения-басни, которых (как уже упомянуто выше, в переработанном виде) до наших дней сохранилось 426 штук. Весьма вероятно, их было намного больше.

Факт 7. Басни Эзопа были переведены на множество языков мира. Но при переводах они зачастую перерабатывались — в России над ними работал Крылов, а во Франции, например, знаменитый стихотворец Лафонтен.

Факт 8. На русском языке его произведения тоже издавались в более-менее приближенном к оригиналу виде. Самое крупное русскоязычное издание было опубликовано в далёком 1968 году.

Факт 9. Мартин Лютер, один из крупнейших деятелей эпохи Реформации и основатель такого религиозного направления, как лютеранство, утверждал, что за биографией Эзопа на самом деле скрывается наследие множества поэтов, а сам сборник его произведений представляет собой сборник их стихотворений.

Факт 10. Судя по имеющейся информации, Эзоп действительно писал свои басни в стихотворной форме. Однако, единственный сохранившийся сборник его произведений написан в прозе, но он является переработкой. При этом большинство переводов эзоповских басен также сделаны в стихотворной форме.

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Жизненный путь

Родиной поэта-баснописца считается Фригия, что расположена на полуострове Малая Азия. Эзоп был рабом эллина Иадамона, жившего на острове Самос. Именно он впоследствии даровал баснописцу свободу. Точной даты жизненного пути Эзопа не существует. Считается, что он был рожден около 620 года до н.э., а скончался в 564 году до н.э. Талантливый грек был известен не только своими баснями, но и знаменитыми изречениями. Так, один раз его знакомый Хилон спросил своего друга: «Чем занимается Зевс?

». На это Эзоп ему дал следующий ответ: «Делает высокое низким, а низкое высоким».

Он понимал мораль по-своему, говоря о том, что благодарность является признаком благородства души, а каждому человеку дано свое дело и каждому делу – свое время. Одним из самых важных его изречений была мысль, что умение трудиться является истинным сокровищем для каждого человека. Так выглядит краткая биография баснописца Эзопа.

Биография

Творчество Эзопа оставило существенный след в литературном мире, а его афоризмы стали общеизвестными, оставаясь актуальными и сегодня. В древности не высказывали никаких сомнений в историчности образа, а вот Мартин Лютер в XVI веке впервые поставил этот факт под сомнение.

Биография Эзопа носит легендарный характер, а его происхождение окутано тайнами. По некоторым сведениям, он жил около середины VI века до Рождества Христова. Он якобы был небольшого роста рабом из Фригии, имел резкие черты лица и горб.

Эзоп на старинной гравюре

Несмотря на такие внешние особенности, Эзоп обладал удивительным даром слова, острым умом и талантом создавать басни. Из какой семьи произошел будущий баснописец — неизвестно, также нет сведений и о родителях. Его родиной иногда называют Малую Азию, что звучит правдоподобно из-за характера имени.

По одной из версий жизни Эзопа, первый хозяин решил продать болтливого и бесполезного раба неизвестной национальности. Его приобрел Ксанф с Самоса, которого Эзоп поразил остроумными ответами. Ни разу древнегреческий философ не пожалел о приобретении, ведь благодаря хитрому и изобретательному рабу Ксанф остался в памяти поколений, потому что с ним легенда связывает много шуток и мудростей.

Раб Эзоп прислуживает хозяину и его гостю

Распространено предание о том, как Ксанф приказал Эзопу приобрести для намечающегося праздника «всего самого лучшего», что есть в мире. И раб принёс одни только языки различных способов приготовления и пояснил удивлённому хозяину, что самое лучшее – это язык, потому что им устанавливают законы и договоры, выражают мудрые мысли.

Ксанф подумал и на следующий день попросил Эзопа приобрести «всего самого худшего». И раб снова принёс языки, доказав, что нет ничего хуже: им люди обманывают, начинают ссоры и конфликты. Хозяина хоть и разозлила возникшая ситуация, но он признал правоту Эзопа.

Портрет Эзопа

Однажды, после пышного празднества, Ксанф хвастливо заявил, что может выпить море. Утром следующего дня хозяин Эзопа с ужасом вспомнил собственное обещание. Но раб спас его от позора, посоветовав поставить условие: чтобы соперник перекрыл реки, впадающие в море, ведь Ксанф не обещал пить ещё и их. Так философ вышел из затруднительного положения и избежал унижений.

Эзоп не раз просил Ксанфа дать ему волю, но тот не хотел отпускать мудрого раба. Всё изменилось, когда случилось странное событие – орел во время заседания совета схватил государственную печать и отпустил её за пазуху рабу, а Эзопа попросили разъяснить происшествие.

Эзоп и петух

На просьбу он отреагировал своеобразно: сказал, что не положено рабу советовать свободным людям, но вот если бы его уволили, мог бы это сделать. Когда народ согласился, Эзоп объяснил, что орел является царской птицей, значит, царь решил покорить город.

Расстроенные жители отправили бывшего раба к царю за примирением. Правителю понравился Эзоп, он сделал его советником и помирился с жителями города. Легенда гласит, что после этого мудрец направился в вавилонское и египетское царство, встречался с мудрецами и писал много интересных басен.

Творчество

Характерными особенностями басен Эзопа являются их краткость, сатиричность и мудрость. В них он высмеивал всевозможные человеческие пороки, среди которых алчность, коварство, жадность, самолюбие и зависть. Главными героями басен, как правило, выступают животные. Иногда персонажами сюжета также выступали люди и боги Олимпа. Эзоп сотворил целый мир, который превратился в лакмусовую бумажку для людей, которые смогли со стороны увидеть свои пороки.

Каждое произведение включает в себя небольшой сценой из жизни, который имеет обязательный подтекст. Так, одаренный скоростью заяц проигрывает забег черепахе, которая упорно боролась за победу, пока тот прилег поспать. Глупая и ленивая свинья подкапывает корни дерева, плодами которого совсем недавно набила свое брюхо. А сыновья в поисках сокровища своего отца перекапывают весь виноградник старика.

Читая эзоповы произведения, люди вспоминают о простых истинах, о том, что истинной ценностью является умение работать, а в мире нет ничего одновременно и хуже, и лучше, чем человеческий язык.

Эзоп является основоположником басни и первым знаменосцем воспевания человеческой добродетели и морали.

Сборник основных басен Эзопа (278 басен)

Эзоп стал одним из первых, кто понял что Мудрости никогда не бывает много. Его истории трактуют самые запутанные проблемы бытия. И судьба Эзопа подтверждает — мудрости мало что угрожает, разве что невежество.

Басни из переиздания основного эзоповского сборника

- Блоха и атлет

- Волк и пастух

- Гиена и лисица

- Гиены

- Домашние голуби и дикие голуби

- Лисица у Меандра

- Лебедь

- Муравей и голубь

- Путники и ворон

- Покупка осла

- Попугай и ласка

- Прометей и люди

- Хранитель денег и Клятва

- Цикада и лисица

Басни Эзопа из рукописей старшей редакции

- Верблюд

- Волк и ягненок

- Два петуха и орел

- Две сумы

- Диоген в дороге

- Диоген и плешивый

- Дровосеки и дуб

- Зайцы и лисицы

- Кабан, конь и охотник

- Комар и лев

- Львица и лиса

- Орешник

- Осел и мул

- Птицелов и куропатка

- Сосна и терновник

- Собака и повар

- Собака и улитка

- Червяк и змея

- Человек и лев попутчики

Басни из рукописей средней редакции

- Волк и собака

- Воин и вороны

- Деревья и олива

- Жаворонок

- Зима и весна

- Осел и собака

- Собака, лисица и петух

- Стена и клин

- Лев, Прометей и слон

Лев и дельфин

Лев, гуляя по берегу моря, увидел в волнах дельфина и предложил ему заключить союз: кому, как не им, больше всего пристало быть друзьями и товарищами — царю морских животных и царю земных? И дельфин охотно согласился. Немного спустя случилось льву биться с диким быком, и кликнул он дельфина на помощь. Хотел дельфин выйти из моря, но не мог, а лев его стал винить в измене. Ответил дельфин:

«Не меня брани, а природу, которая сотворила меня морским животным и не позволяет мне выйти на сушу».

Так и мы, уговариваясь о дружбе, должны выбирать себе таких союзников, которые в опасности могут нам помогать.

Басня относится к таким людям, которые хотят спастись от малой беды, а негаданно попадают в большую.

Другие сказки автора

- Лев и мышь

- Лев, осел и лисица

- Лев и заяц

- Лев и медведь

- Лев, испуганный мышью

- Народные

- Русские народные сказки

- Русские былины

- Белорусские сказки

- Украинские сказки

- Народов России

- Восточные сказки

- Мифы и легенды Древней Греции

- Скандинавские мифы

- Русские авторы

- Пушкин А. С.

- Аксаков С. Т.

- Бажов П. П.

- Бианки В. В.

- Валентина Осеева

- Гайдар Аркадий

- Даль В.И.

- Драгунский В. Ю.

- Ершов П. П.

- Житков Б. С.

- Жуковский В. А.

- Зощенко М. М.

- Катаев Валентин

- Коваль Ю. И.

- Крылов И. А.

- Мамин-Сибиряк Д. Н.

- Одоевский В. Ф.

- Носов Н. Н.

- Паустовский К. Г.

- Пермяк Е. А.

- Пляцковский М. С.

- Пришвин М. М.

- Прокофьева Софья

- Салтыков-Щедрин М. Е.

- Скребицкий Г. А.

- Сутеев В. Г.

- Сухомлинский В. А.

- Толстой А. Н.

- Толстой Л. Н.

- Успенский Э. Н.

- Ушинский К. Д.

- Цыферов Г. М.

- Чарская Л. А.

- Чарушин Е. И.

- Чехов А. П.

- Шварц Е. Л.

- Шим Эдуард

- Зарубежные авторы

- Андерсен Г. Х.

- Астрид Линдгрен

- Братья Гримм

- Биссет Дональд

- Гауф В.

- Гофман Э. Т.

- Жан де Лафонтен

- Киплинг Р. Д.

- Милн А. А.

- Оскар Уайльд

- Пройслер Отфрид

- Родари Джанни

- Харрис Д. Ч.

- Шарль Перро

- Янсон Туве

- Басни Эзопа

- Детские стихи

- Агния Барто

- Заходер Б. В.

- Маршак С. Я.

- Михалков Сергей

- Корней Чуковский

Популярные

- Приключения Незнайки и его друзей 1519034

- Приключения Чиполлино 956722

- Дядя Фёдор, пёс и кот 924185

- Крокодил Гена и его друзья 723067

- Незнайка на Луне 567543

- Мышонок Пик 438657

Новые

- Яблоко в осеннем лесу

- Я хочу сказать своё слово

- Я не боюсь грома

- Я больше не буду

- Юрко–тимуровец

- Чтобы бабочка не укололась

- Человек без имени

© 2011 – 2019 Проект «Все сказки»

Все тексты сказок собраны из открытых интернет источников и опубликованы на сайте для не коммерческих целей!

Данные сказки опубликованы в ознакомительных целях. Все авторские права принадлежат правообладателям!

Басни Эзопа в стихах. Выпуск 13

Юрий Михайлович Жданович, 2018

В сборнике представлены басни из основного эзоповского сборника, переложенные в стихи. Басни написаны разговорным языком. Автор стихов постарался точно передать слова басен, но в то же время позволил себе украсить их некоторыми деталями. Читать басни вслух с выражением интересное занятие, доставляющее удовольствие как читающему, так и слушающим.

Оглавление

- Лев и дельфин

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Басни Эзопа в стихах. Выпуск 13 предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Гулял как-то лев по берегу моря,

Дельфина в волнах он тогда увидал,

Сила дельфина его впечатлила,

Себя в том дельфине лев тот узнал.

Вот и сказал дельфину: «Послушай,

Нужно союз нам с тобой заключить.

Ты царь морской, моё царство на суше,

Не вижу причин нам с тобой не дружить!»

Дельфин согласился на льва предложенье,

Друзей на земле он тогда не имел.

Мало ли что, авось пригодится!

Полезным и сам быть льву он хотел.

Время спустя лев попал в передрягу,

В схватку вступил с диким быком,

Вот и решил: «Позову-ка дельфина,

Всё же он ближе всех, с кем я знаком!»

Бросился к льву дельфин тот на помощь,

Но выйти из моря не смог, хоть хотел.

Лев же дельфина винить стал в измене,

Сказавши дельфину: «Ты дружбу презрел!»

Тот же сказал льву в своё оправданье:

«Ты не меня, а природу вини!

Создан был ею морским я животным,

На сушу не выйти мне, ты извини!»

Дружбу ищи среди тех, кто поможет,

Если окажешься вдруг ты в беде.

Пусть те, кто выйти на сушу не может,

Тому помогают, кто рядом, в воде!

Конец ознакомительного фрагмента.

Оглавление

- Лев и дельфин

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Басни Эзопа в стихах. Выпуск 13 предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Смотрите также

Жизнь, увлечения, огорчения

Павел Павлович Гусев, 2019

Николай Николаевич Самойлов, 2008

Ха-ха-ха! Сатирические и шуточные стихи

Виктор Дмитриевич Панько, 2018

Рапира слова. Часть 3

Владимир Александрович Жуков, 2018

Ярослав Анатольевич Климанов, 2019

У олигарха век не долог…

Юлия Николаевна Глинская, 2018

Фёдор Иванович Быханов, 2019

Когда тебя зовёт стезя. Сборник стихотворений

Юрий Федорович Литвяк, 2019

Склад хлама мыслей всяких

Валентина Николаевна Мушкатина, 2012

Ради смеха. Сборник стихов

Павел Петрович Прудников, 2017

Онегова. Поэтические этюды

Сергей Геннадьевич Ильин, 2020

Размер не имеет значения

Александр Апарцев, 2018

Город, который построил Я. Том13

Марс Чернышевский – Бускунчак, 2018

Сказка о настоящем советском человеке, которого пригласили на работу в американскую разведку и что из этого вышло

Ф.И.О. учителя:____Гарина С.П._

Тема урока: К.Ушинский Плутишка кот. Сказки народные и авторские.

Цель урока: Создать условия для ознакомления с понятием народные и авторские сказки, формирования умения составлять план произведения.

Личностные:– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях

П – умеют приводить свои примеры; строят логическую цепь рассуждений. использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

Р – учитывают выделенные учителем ориентиры действия; планируют свою деятельность. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

К – владеют монологической и диалогической формами речи; использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

Предметные: Формировать умение отличать произведения фольклорной литературы от авторской, обучение составлению плана.

Оборудование: мультимедийное оборудование, учебник, рабочая тетрадь.

Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Формируемые УУД

1) Организационный этап.

Приветствие учителя. Проверка организации своего рабочего места.

Проявляют эмоциональную отзывчивость на слова учителя

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

Учитель предлагает группам разделить лепестки на 2 группы и сложить из них 2 цветка.

Произведения авторские и народные

— Прочитайте названия лепестков, подумайте по какому принципу их можно разделить на 2 группы и сложите 2 цветка.

Проверка выполнения задания..

Шутка, считалка, потешка, пословица, К. И. Чуковский «Загадки»

А.Барто «Катя», Е. Пермяк. «Смородинка»., Н. Носов «Заплатка»

Л. Пантелеев сказка «Две лягушки» ,Русская народная сказка.«У страха глаза велики» сказка «Плутишка – кот»

Учащиеся составляют 2 цветка (классифицируют произведения авторские и фольклорные(народные). Учащиеся сверяют с эталоном.

Оценивают свою работу. Отвечает 1 ученик из группы Различение фольклорных и авторских художественных произведений

ПР: Умение отличать произведения фольклорной литературы от авторской

К: владеют монологической и диалогической формами речи

Р: Оценивать свою работу

Л: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками

3) Актуализация знаний.

Все ли лепестки удалось сложить в цветок? Почему? С каким произведением будем знакомиться?

Что мы должны узнать?

Авторское или народное произведение?

Выявляют границы знания и незнания

Ставят перед собой цели.

К–владеют монологической и диалогической формами речи; использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

4) Первичное усвоение новых знаний.

- Слушание произведения.

Произведение читает учитель.

2.Беседа после слушания. Выявление первичного восприятия.

— Понравилось ли вам это произведение?

— Что вам понравилось?

— Кто главные герои произведения?

-Кто автор этого произведения? Как узнать? Подпишите на лепесточке?

В какой цветок отпределим лепесток со сказкой

Слушают произведение

Участвуют в диалоге

К – владеют монологической и диалогической формами речи; использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

5) Первичная проверка понимания

- Моделирование обложки. ( в группах)

— Давайте составим модель обложки.

— Что слушали? Определите жанр. Покажите на модели.

/Сказку/

— О чём или о ком эта сказка? Покажите на модели.

/Коричневый цвет/

— Кто автор этой сказки?

/Ушинский/

— Какой заголовок выбрал для своего произведения автор?

/Плутишка кот/

— Как называется произведение?

/Сказка о животных Ушинского “Плутишка кот”/

Моделируют обложку

Сверяются с образцом

Л- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях

П – умеют приводить свои примеры; строят логическую цепь рассуждений. использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов

Р – учитывают выделенные учителем ориентиры действия; планируют свою деятельность.;

К – владеют монологической и диалогической формами речи; использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

6) Первичное закрепление.

Анализ произведения и составление модельного плана.

У. Мы с вами будем перечитывать сказку и составлять к ней план. Откройте тетрадь на с. 15.

Учитель работает на трех листах формата А4, прикрепленных на доске, дети – в тетрадях.

– Как начинается сказка?

У. Как они жили?

У. Правильно: «Жили они дружно, сена клок – и то пополам».

– Как вы понимаете это выражение?

У. Как козел да баран ласково называют кота?

У. Почему они рассердились на него?

У. Как они говорят, когда сердятся на него? Передайте голосом.

Правду ли сказал кот?

Зачем он это сделал?

У. Что случилось дальше с героями сказки?

У. Как они добыли огонь?

Идет работа во втором прямоугольнике.

У. Какой гость к ним пожаловал?

У. Добавляем в схему медведя. На что жаловался медведь?.

У. Послушайте, как об этом говорит автор: «Ходил на пчельник, – говорит медведь, – пчелок проведать, да подрался с мужиками, оттого и хворость прикинулась».

Учитель поясняет выражение хворость прикинулась.

– Как расположились герои на ночлег?

Дети работают в третьем прямоугольнике.

У. Что случилось дальше?

Добавляются волки.

У. Как вели себя герои?

Учитель перечитывает отрывок на с. 20 со слов: «Заблеяли тут со страху козел да баран; а котишка – серый лобишко повел такую речь …» до конца.

– Как вы понимаете выражение запеть лазаря?

Д. Жаловаться, плакать.

У. Чем закончилась сказка?

Д. «Старик и старуха были рады-радешеньки, что козел с бараном домой воротились; а котишку-мурлышку еще за плутни выдрали».

В итоге получается эскизно-модельный план.

Дети повторно читают сказку

Дети отвечают на вопросы работают с текстом составляют эскизно – модельный план в тпо, объясняют значения незнакомых слов

П – умеют приводить свои примеры; строят логическую цепь рассуждений. использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

Р – учитывают выделенные учителем ориентиры действия; планируют свою деятельность. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

К – владеют монологической и диалогической формами речи;

Выявление авторского отношения к герою

Понравился ли вам котик из сказки? Почему? Какие хорошие и плохие поступки он совершал?

Украл сметану,

обманул друзей,

уговорил на побег,

смекалкой добыл огонь,

пригласил к огню медведя,

обманул волков, этим спас друзей.

Как автор относится к своему герою?

Работа с пословицами*

Какая из пословиц подходит к сказке?

- Где силой не возьмешь, там хитрость на подмогу.

- Не душой худ, а просто плут.

- Кто плут, для того сделан кнут.

Характеризуют кота, выясняют авторское отношение к главному герою.

:– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе

7) Рефлексия (подведение итогов занятия

Чему учились? Что нового узнали? Что было трудно?

Участвуют в учебном диалоге

Выполняют самооценку

Украл сметану.

Обманул друзей.

Уговорил на побег.

Смекалкой добыл огонь.

Пригласил к огню медведя.

Обманул волков, этим спас друзей.

Тексты для проверки техники чтения во 2 классе.

Нормы техники чтения

Обязательный уровень:

1 четверть-40 слов

2 четверть-50 слов

3 четверть-55 слов

4 четверть-60 слов

Возможный уровень:

1 четверть-55 слов

2 четверть-60 слов

3 четверть-65 слов

4 четверть-70 слов

2 уровень

ЛЕВ И МЫШЬ.

Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и поймал её. Мышь стала просить, чтобы он пустил её; она сказала:

– Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю.

Лев засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил её.

Потом охотники поймали льва и привязали верёвкой к дереву. Мышь услыхала львиный рёв, прибежала, перегрызла верёвку и сказала:

– Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла тебе добро сделать, а теперь видишь, – бывает и от мыши добро.

(А. Толстой)

(81 слово)

Вопросы и задания:

1.. Отчего проснулся лев?

2. Почему он засмеялся?

3. Как мышь доброе дело сделала?

СТАРЫЙ ПЁС.

Был у человека верный друг – Пёс. Шли годы. Пёс постарел, стал плохо видеть. Раз в ясный летний день он не узнал своего хозяина. Он выбежал из своей будки, залаял, как на чужого. Хозяин удивился. Спросил:

– Значит, ты уже не узнаёшь меня?

Пёс вильнул хвостом. Он нежно заскулил. Ему хотелось сказать:

– Прости меня, что я не узнал тебя.

Через несколько дней человек принёс маленького щенка и сказал Щенку:

– Живи здесь.

Старый Пёс спросил у человека:

– Зачем тебе ещё один пёс?

– Чтобы тебе одному не было скучно, – сказал человек и ласково потрепал старого Пса по спине.

(В. Сухомлинский)

(94 слова)

Вопросы и задания: