8 мая. Какой восхитительный день! Все утро я провел, растянувшись на траве перед моим домом, под огромным платаном, который целиком закрывает его, защищает и окутывает тенью. Я люблю эту местность, люблю здесь жить, потому что здесь мои корни, те глубокие, чувствительные корни, которые привязывают человека к земле, где родились и умерли его предки, привязывают его к определенному образу мыслей, к определенной пище, к обычаям и кушаньям, к местным оборотам речи, к произношению крестьян, к запаху почвы, деревень и самого воздуха.

Я люблю дом, где я вырос. Из окон я вижу Сену, которая течёт мимо моего сада, за дорогой, совсем рядом со мной, — полноводную и широкую Сену, от Руана до Гавра покрытую плывущими судами.

Налево — Руан, обширный город синих крыш под остроконечным лесом готических колоколен. Хрупкие или коренастые, возглавленные литым шпилем собора, они бесчисленны, и там множество колоколов, которые звонят в голубом просторе прекрасного утреннего часа, распространяя мягкое гудение металла, свою бронзовую песню; когда ветер доносит ее до меня, она звучит то сильнее, то слабее, смотря по тому, пробуждается ли ветер или засыпает.

Как хорошо было это утро!

Часов в одиннадцать крохотный, как муха, пароходик, изрыгая густой дым и хрипя от натуги, протащил на буксире мимо моей ограды целый караван судов.

Вслед за двумя английскими шхунами, красный, флаг которых развевался высоко в небе, прошел великолепный бразильский трехмачтовый корабль, весь белый, удивительно чистый, сверкающий. Я приветствовал его, сам не знаю почему, — так приятно мне было видеть этот корабль.

12 мая. Уже несколько дней меня лихорадит; мне нездоровится или, вернее, мне как-то грустно.

Откуда струятся эти таинственные влияния, которые превращают наше счастье в уныние, а надежды в отчаяние? Как будто самый воздух, невидимый воздух наполнен неведомыми Силами, таинственную близость которых мы испытываем на себе. Я просыпаюсь радостный, желание запеть переполняет мою грудь. Почему? Я иду низом вдоль берега и вдруг, после короткой прогулки, возвращаюсь расстроенный, как будто дома меня ожидает какое-то несчастье. Почему? Может быть, это струя холода, коснувшись моей кожи, потрясла мне нервы и омрачила душу? Или же это форма облаков, краски дня, оттенки предметов, такие изменчивые, воспринятые зрением, встревожили мою мысль? Как знать? Все, что нас окружает, все, что мы видим, не всматриваясь, все, с чем мы соприкасаемся, не вникая, все, к чему мы притрагиваемся, не осязая, все, что мы встречаем, не познавая, оказывает быстрое, неожиданное и необъяснимое воздействие на нас, на наши органы и через них — на наши мысли, на самое сердце.

Как глубока эта тайна Невидимого! Мы не можем проникнуть в нее с помощью наших жалких органов чувств. Нам не могут помочь наши глаза, которые не умеют видеть ни слишком малого, ни слишком большего, ни слишком близкого, ни слишком далекого, ни обителей звезд, ни обитателей капли воды… Нам не может помочь наш слух, который лишь обманывает нас, так как передает нам колебания воздуха превращенными в полнозвучные тона. Наш слух той же природы, что и феи: он чудесно претворяет это колебание в звук и метаморфозой этой рождает музыку, которая придает певучесть немому волнению природы… А что уж говорить о нашем обонянии, более слабом, чем чутье собаки… о нашем вкусе, едва различающем возраст вина!

Ах, будь у нас другие органы, которые творили бы к нашему благу другие чудеса, сколько всего могли бы мы еще открыть вокруг себя!

16 мая. Я болен, это ясно! А я так хорошо чувствовал себя последний месяц! У меня лихорадка, жестокая лихорадка, или, вернее, лихорадочное возбуждение, доставляющее не меньше страданий моей душе, чем телу. Все время у меня ужасное предчувствие угрожающей мне опасности, боязнь надвигающегося несчастья или близкой смерти, то ощущение, которое, несомненно, является приступом болезни, еще неизвестной, но гнездящейся в крови и плоти.

18 мая. Я посоветовался с доктором, потому что стал страдать бессонницей. Он нашел у меня учащенный пульс, расширение зрачков, повышенную нервозность, но не обнаружил ни одного тревожного симптома. Мне нужно принимать душ и пить бромистый калий.

25 мая. Никакой перемены! В самом деле, какое странное состояние! Лишь только близится вечер, мною овладевает непонятное беспокойство, как будто ночь таит страшную для меня угрозу. Я наскоро обедаю, потом пытаюсь читать, но не понимаю ни слова, еле различаю буквы. Тогда я принимаюсь ходить взад и вперед по гостиной под гнетом смутной, но непреодолимой боязни, боязни сна и боязни постели.

Часам к десяти я подымаюсь в спальню. Едва войдя, запираю дверь на два поворота ключа и задвигаю засов: я боюсь… но чего?.. До сих пор я совершенно не боялся… Я открываю шкафы, заглядываю под кровать, прислушиваюсь… прислушиваюсь… но к чему?.. Не странно ли, что простое недомогание, быть может, некоторое расстройство кровообращения, возбуждение какого-нибудь нервного узла, небольшой прилив крови, ничтожнейший перебой в работе нашей одушевленной машины, столь несовершенной и столь хрупкой, способны сделать меланхоликом самого веселого человека и трусом — храбреца? Затем я ложусь и жду сна, как ожидают палача. Я с ужасом жду его прихода, сердце у меня колотится, ноги дрожат, и все тело трепещет в жаркой постели до тех пор, пока я вдруг не проваливаюсь в сон, как падают в омут, чтобы утопиться. Я не чувствую, как прежде, приближения этого вероломного сна, который прячется где-то рядом, подстерегает и готов схватить меня за голову, закрыть мне глаза уничтожить меня.

Я сплю долго, два — три часа, потом какое-то сновидение, нет, кошмар, начинает душить меня. Я прекрасно чувствую, что лежу и сплю… Я это чувствую и знаю… но чувствую также, что кто-то приближается ко мне, смотрит на меня, трогает меня, вскакивает на кровать, становится коленями мне на грудь, охватывает руками мою шею и сжимает… сжимает ее… изо всех сил, чтобы задушить меня.

Я сопротивляюсь, но связан той страшной немощью, что парализует нас во сне: хочу закричать — и не могу, хочу пошевелиться — и не могу; задыхаясь, делаю невероятные усилия, чтобы повернуться, сбросить с себя существо, которое давит и душит меня, — и не могу!

И внезапно я просыпаюсь, обезумевший, покрытый потом. Зажигаю свечу. Я — один.

После этого припадка, который повторяется каждую ночь, я наконец спокойно засыпаю и сплю до рассвета.

2 июня. Мое состояние еще ухудшилось. Что же со мной? Бром не помогает, души не помогают. Недавно, чтобы утомить тело, и без того усталое, я отправился прогуляться в Румарский лес. Сначала мне казалось, что свежий воздух, легкий и приятный, насыщенный запахом трав и листьев, вливает в мои жилы новую кровь, а в сердце новую силу. Я пошел большой охотничьей дорогой, потом свернула на Ла-Буй, по узкой тропинке меж двумя полчищами высоченных деревьев, воздвигавших зеленую, густую, почти черную кровлю между небом и мной.

Вдруг меня охватила дрожь, — не дрожь холода, но странная дрожь тоски.

Я ускорил шаг, испугавшись того, что я один в лесу, бессмысленно и глупо устрашась одиночества. И мне показалось, что за мной кто-то идет, следует по пятам, совсем близко, вплотную, почти касаясь меня.

Я резке обернулся. Я был один. Позади себя я увидел только прямую и широкую аллею, пустынную, глубокую, жутко пустынную; и по другую сторону она тянулась тоже бесконечно, совершенно такая же, наводящая страх.

Я закрыл глаза. Почему? И начал вертеться на каблуке, очень быстро, словно волчок. Я чуть не упал; открыл глаза; деревья плясали, земля колебалась; я принужден был сесть. Потом, ах! потом я уже не мог вспомнить, какою дорогой пришел сюда! Дикая мысль! Дикая! Дикая мысль! Я больше ничего не узнавал. Пошел в ту сторону, что была от меня направо, и возвратился на дорогу, которая привела меня перед тем в чащу леса.

3 июня. Я провел ужасную ночь. Хочу уехать на несколько недель. Небольшое путешествие, наверное, успокоит меня.

2 июля. Возвратился. Я исцелен. Кроме того, я совершил очаровательное путешествие. Я побывал на горе Сен-Мишель, которой до сих пор не видел.

Какой открывается вид, когда приезжаешь в Авранш под вечер, как приехал я! Город расположен на холме; меня провели в городской сад, находящийся на окраине. Я вскрикнул от изумления. Огромный залив неоглядно простирался передо мною, меж двух расходящихся берегов, которые тонули вдали в тумане; посреди этого беспредельного желтого залива под светлозолотистым небом возвышалась среди песков странная сумрачная островерхая гора. Солнце закатилось, и на горизонте, еще пылавшем, обрисовывался профиль этой фантастической скалы с фантастическим зданием на ее вершине.

На рассвете я отправился к нему. Как и накануне вечером, был отлив, и я смотрел на чудесное аббатство, все ближе выраставшее передо мной. После нескольких часов ходьбы я достиг огромной гряды валунов, на которой расположился городок с большой церковью, царящей над ним. Взобравшись по узенькой крутой уличке, я вошел в самое изумительное готическое здание, когда-либо построенное на земле для бога, обширное, как город, полное низких зал, придавленных сводами, и высоких галерей на хрупких колоннах. Я вошел внутрь этой гигантской драгоценности из гранита, воздушной, как кружево, покрытой башенками, куда ведут извилистые лестницы, и стройными колоколенками, которые вздымают в голубое небо дня и в темное небо ночи свои диковинные головы, вздыбившиеся химерами, дьяволами, невероятными животными, чудовищными цветами, и соединяются друг с другом тонкими, искусно украшенными арками.

Взобравшись наверх, я сказал монаху, сопровождавшему меня:

— Отец, как вам, должно быть, здесь хорошо!

— Здесь очень ветрено, сударь, — ответил он, и мы принялись беседовать, глядя, как подступает океан, как он бежит по песку и покрывает его стальной броней.

Монах стал мне рассказывать разные предания, все древние предания этих мест — легенды, много легенд.

Одна из них чрезвычайно поразила меня. Местные старожилы, живущие на горе, утверждают, будто ночью в песках слышны голоса, затем слышно, как блеют две козы, одна погромче, другая потише. Маловеры скажут вам, что это крики морских птиц, похожие иногда на блеяние, иногда на человеческие стоны; но рыбаки, которым случалось запоздать с возвращением, клянутся, что им встречался во время отлива старый пастух, бродивший по дюнам вокруг маленького, удаленного от мира городка: голова его постоянно закутана плащом, и он ведет за собою козла с лицом мужчины и козу с лицом женщины; у них обоих длинные седые волосы, и оба без умолку говорят и бранятся на неведомом языке, а потом вдруг перестают кричать, чтобы изо всех сил заблеять.

Я спросил монаха:

— Вы верите этому?

Он промолвил:

— Не знаю.

Я продолжал:

— Если бы на земле, кроме нас, жили другие существа, то разве мы не узнали бы о них уже давно? Разве вы не увидели бы их? Разве их не увидел бы я?

Он ответил:

— А разве мы видим хотя бы стотысячную часть того, что существует? Возьмите, например, ветер, который является величайшей силой природы, который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, вздымает на море горы воды, опрокидывает береговые утесы и разбивает о подводные скалы большие корабли, ветер, смертоносный, свистящий, стонущий, ревущий, — разве вы его видели, разве можете видеть? Однако он существует.

Я замолчал, услышав это простое рассуждение. Этот человек был мудр, а быть может, и глуп. Я не мог этого решить наверно, но все же замолчал. О том, что он говорил, я и сам часто думал.

3 июля. Я плохо спал; здесь безусловно какое-то лихорадочное поветрие, потому что мой кучер страдает тем же недугом, что и я. Возвратившись вчера домой, я заметил, что он как-то особенно бледен. Я спросил его:

— Что с вами, Жан?

— Да вот не могу спать, сударь, ночи убивают меня. После вашего отъезда на меня словно порчу навели.

Остальные слуги, однако, чувствуют себя хорошо, но я ужасно боюсь, что со мной начнется прежнее.

4 июля. Ясно, со мной началось то же самое. Вернулись прежние кошмары. Сегодня ночью я почувствовал, что кто-то сидит у меня на груди и, припав губами к моим губам, пьет мою жизнь. Да, он высасывал ее из меня, как пиявка. Потом он встал, насытившись, а я проснулся настолько обескровленным, разбитым и подавленным, что не мог прийти в себя. Если это продлится еще несколько дней, я, конечно, уеду снова.

5 июля. Не схожу ли я с ума? То, что случилось, то, что я видел нынешней ночью, настолько необыкновенно, что голова у меня идет кругом, едва об этом подумаю.

Вечером, по обыкновению, я запер дверь на ключ, потом, почувствовав жажду, выпил полстакана воды и случайно заметил, что графин был полон до самой хрустальной пробки.

Затем я улегся спать и погрузился в обычный свой мучительный сон, из которого меня вывело часа через два еще более ужасное потрясение.

Представьте себе, что человека убивают во сне, и он просыпается с ножом в груди, хрипит, обливается кровью, задыхается и умирает, ничего не понимая, — вот что я испытал.

Когда я пришел в себя, мне опять захотелось пить; я зажег свечу и подошел к столу, на котором стоял графин. Я взял его, наклонил над стаканом, но вода не потекла. Графин был пуст! Он был совершенно пуст! Сначала я ничего не понял, потом меня сразу охватило такое ужасное волнение, что я вынужден был сесть, вернее, упал на стул! Затем вскочил и огляделся вокруг; затем снова сел, обезумев от недоумения и страха при виде прозрачного стекла! Я в упор смотрел на него, стремясь разгадать загадку. Руки у меня дрожали. Значит, вода выпита? Кем же? Мной? Наверно, мной! Кто же это мог быть, кроме меня? Значит, я лунатик, я живу, сам того не зная, двойной таинственной жизнью; заставляющей заподозрить, что в нас два существа? Или же это какое-то другое непонятное существо, неведомое и незримое, которое, когда наша душа скована сном, оживляет полоненное им тело, повинующееся ему, как нам самим, больше, чем нам самим?

О, кто поймет мою ужасную теску! Кто поймет волнение человека, находящегося в здравом уме, бодрствующего, полностью владеющего своим рассудком, когда он со страхом ищет сквозь стекло графина воду, исчезнувшую, пока он спал!

И я просидел так до наступления дня, не смея снова лечь в постель.

6 июля. Я схожу с ума. Сегодня ночью опять выпили весь графин; вернее, его выпил я сам!

Но я ли это? Я ли? Кто же тогда? Кто? О господи! Я схожу с ума! Кто спасет меня?

10 июля. Я проделал поразительные опыты.

Решительно — я сумасшедший! Но тем не менее…

6 июля, перед сном, а поставил на стол вино, молоко, воду, хлеб и землянику.

Выпили — или я выпил — всю воду и немного молока. Не тронули ни вина, ни хлеба, ни земляники.

7 июля я повторил опыт, и он дал те же результаты.

8 июля я не поставил воды и молока. Не тронули ничего.

Наконец 9 июля я поставил только воду и молоко, предварительно обмотав графины белой кисеей и привязав пробки. Потом я натер себе губы, усы и руки графитом и лег спать.

Меня охватил непреодолимый сон, за которым вскоре последовало ужасное пробуждение. Во сне я не пошевельнулся: даже на подушке не оказалось ни пятнышка. Я бросился к столу. Белая кисея, в которую были завернуты графины, оставалась нетронутой. Я размотал тесемки, трепеща от страха. Вся вода была выпита! Все молоко выпито! О боже!..

Сейчас же уезжаю в Париж.

12 июля. Париж. В последние дни я, как видно, совсем потерял голову! Я стал игрушкой расстроенного воображения, если только я действительно не лунатик или не подвергся одному из тех доказанных, но до сих пор не объясненных влияний, которые называются внушением. Во всяком случае, расстройство моих чувств граничило с сумасшествием, но мне достаточно было прожить сутки в Париже, чтобы вновь обрести равновесие.

Вчера после разъездов и визитов, вливших мне в душу свежий живительный воздух, я закончил вечер во Французском театре. Играли пьесу Александра Дюма-сына; силой своего живого и богатого дарования он довершил мое исцеление. Безусловно, одиночество опасно для деятельных умов. Мы должны жить среди людей, которые мыслят и говорят. Долго оставаясь в одиночестве, мы населяем пустоту призраками.

В отличном настроении я возвращался бульварами в гостиницу. Пробираясь в толпе, я не без иронии вспоминал страхи и предположения прошлой недели, когда я был уверен, — да, уверен! — что какое-то невидимое существо живет под моей крышей. Как быстро слабеет, путается и мутится наш разум, стоит лишь какому-нибудь непонятному пустяку поразить нас!

Вместо того, чтобы сделать простой вывод: «Я не понимаю потому, что причина явления ускользает от меня», — мы тотчас же выдумываем страшные тайны и сверхъестественные силы.

14 июля. Праздник Республики. Я гулял по улицам. Ракеты и знамена забавляли меня, как ребенка. До чего же, однако, глупо радоваться в определенное число по приказу правительства! Народ — бессмысленное стадо, то дурацки терпеливое, то жестоко бунтующее. Ему говорят: «Веселись». Он веселится. Ему говорят: «Иди, сражайся с соседом». Он идет сражаться. Ему говорят: «Голосуй за императора». Он голосует за императора. Потом ему говорят: «Голосуй за республику». И он голосует за республику.

Те, кто им управляет, тоже дураки; только, вместо того чтобы повиноваться людям, они повинуются принципам, которые не могут не быть вздорными, бесплодными и ложным именно потому, что это принципы, то есть идеи, признанные достоверными и незыблемыми, — это в нашем-то мире, где нельзя быть уверенным ни в чем, потому что свет всего лишь иллюзия, потому что звук — такая же иллюзия!

16 июля. Вчера я видел вещи, которые меня глубоко взволновали.

Я обедал у моей кузины госпожи Сабле; ее муж командует 76-м стрелковым полком в Лиможе. Я встретился у нее с двумя молодыми женщинами; одна из них замужем за врачом, доктором Параном, который усиленно занимается нервными болезнями и необыкновенными явлениями, обнаруженными в настоящее время благодаря опытам с гипнотизмом и внушением.

Он долго рассказывал нам об удивительных результатах, достигнутых английскими учеными и врачами нансийской школы.

Факты, которые он приводил, показались мне настолько диковинными, что я наотрез отказывался верить им.

— Мы накануне открытия одной из самых значительных тайн природы, — утверждал он, — я хочу сказать, одной из самых значительных тайн на земле, потому что есть, конечно, тайны гораздо более значительные, — там, в звездных мирах. С тех пор, как человек мыслит, с тех пор, как он умеет высказать и записать свою мысль, он чувствует рядом с собою какую-то тайну, недоступную для его грубых и несовершенных чувств, и пытается возместить их бессилие напряжением ума. Когда его ум пребывал еще в рудиментарном состоянии, это вечное ощущение невидимых явлений воплотилось в банально-жуткие образы. Так родились народные верования в сверхъестественное, легенды о блуждающих духах, феях, гномах, призраках, я сказал бы даже, миф о боге, ибо наши представления о творце-зиждителе, из какой бы религии они не исходили, — это до последней степени убогие, нелепые, неприемлемые вымыслы, порожденные запуганным человеческим умом. Нет ничего вернее изречения Вольтера: «Бог создал человека по образу своему, но человек воздал ему за это сторицей».

Но вот уже немного более столетия, как стали предчувствовать что-то новое. Месмер и некоторые другие направили нас на неожиданный путь, и мы действительно достигли, особенно за последние четыре — пять лет, поразительных результатов.

Моя кузина тоже улыбалась очень недоверчиво. Доктор Паран обратился к ней:

— Хотите, сударыня, я попытаюсь вас усыпить?

— Хорошо. Согласна.

Она села в кресло, и он стал пристально смотреть на нее гипнотизирующим взглядом. Я сразу почувствовал какое-то беспокойство, у меня забилось сердце, сжало горло. Я видел, как веки г-жи Сабле тяжелели, рот искривился, дыхание стало прерывистым.

Через десять минут она уже спала.

— Сядьте позади нее, — сказал мне доктор.

Я сел. Он вложил ей в руки визитную карточку, говоря:

— Это — зеркало. Что вы видите в нем?

Она ответила:

— Я вижу моего кузена.

— Что он делает?

— Крутит ус.

— А сейчас?

— Вынимает из кармана фотографию.

— Чья это фотография?

— Его собственная.

Так оно и было на самом деле! Эту фотографию мне только что принесли в гостиницу.

— Как он снят на этой фотографии?

— Он стоит со шляпой в руке.

Значит, визитная карточка, белый кусочек картона, давала ей возможность видеть, как в зеркале. Молодые женщины испуганно повторяли:

— Довольно! Довольно! Довольно!

Но доктор приказал ей:

— Завтра вы встанете в восемь часов, поедете в гостиницу к вашему кузену и будете умолять его дать вам взаймы пять тысяч франков, которые просит у вас муж и которые потребуются ему в ближайший его приезд.

Затем он разбудил ее.

Возвратись в гостиницу, я размышлял об этом любопытном сеансе, и меня охватили подозрения; я, конечно, не усомнился в безусловной, бесспорной правдивости кузины, которую знал с детства как сестру, но я счел возможным плутовство со стороны доктора. Не прятал ли он в руке зеркальце, держа его перед усыпленной молодой женщиной вместе со своей визитной карточкой? Профессиональные фокусники проделывают ведь еще и не такие удивительные вещи.

Итак, я вернулся в гостиницу и лег спать.

А сегодня утром в половине девятого меня разбудил лакей и доложил:

— Госпожа Сабле желает немедленно поговорить с вами, сударь.

Я наспех оделся и принял ее.

Она села в большом волнении, опустив глаза, не поднимая вуали, и сказала:

— Дорогой кузен, я хочу вас попросить о большом одолжении.

— О каком же, кузина?

— Мне очень неловко говорить об этом, но иначе нельзя. Мне необходимы, совершенно необходимы пять тысяч франков.

— Полноте! Вам?..

— Да, мне или, вернее, моему мужу, — он поручил мне достать эту сумму.

От изумления я в ответ пробормотал что-то невнятное. Я задавал себе вопрос: уж не насмехается ли она надо мной вместе с доктором Параном, уж не простая ли все это шутка, заранее подготовленная и умело разыгранная?

Но все мои подозрения рассеялись, когда я внимательно посмотрел на кузину. Она дрожала от волнения, — настолько тягостна была для нее эта просьба, — и я понял, что она готова разрыдаться.

Я знал, что она очень богата, и заговорил снова:

— Как? У вашего мужа нет в наличности пяти тысяч франков? Подумайте-ка хорошенько. Уверены ли вы, что он поручил вам попросить их у меня?

Несколько мгновений она колебалась, как будто силясь что-то припомнить, затем ответила:

— Да… да… уверена.

— Он написал вам об этом?

Она снова заколебалась, раздумывая. Я догадывался, как мучительно работает ее мысль. Она не знала. Она знала только одно: ей нужно добыть пять тысяч франков для мужа. И она отважилась солгать:

— Да, он мне написал.

— Когда же? Вчера вы ничего мне об этом не говорили.

— Я получила от него письмо сегодня утром.

— Вы можете мне его показать?

— Нет… нет… нет… оно очень интимное… очень личное… я… я его сожгла.

— Значит, ваш муж наделал долгов?

Она еще раз заколебалась, потом прошептала:

— Не знаю.

Тогда я сразу отрезал:

— В настоящий момент у меня нет пяти тысяч франков, милая кузина.

У нее вырвался страдальческий вопль:

— О! Прошу вас, прошу, достаньте мне их!..

Она страшно встревожилась и умоляюще сложила руки. Я слышал, как изменился ее голос; одержимая и порабощенная непреодолимым приказанием, она плакала и лепетала:

— Умоляю вас… если бы вы знали, как я страдаю… Деньги нужны мне сегодня.

Я сжалился над нею:

— Вы их получите, даю вам слово.

Она воскликнула:

— Благодарю вас, благодарю! Как вы добры!

Я продолжал:

— А вы помните, что произошло вчера у вас?

— Помню.

— Вы помните, что доктор Паран усыпил вас?

— Помню.

— Так вот, это он велел вам прийти ко мне нынче утром, чтобы взять у меня взаймы пять тысяч франков, и сейчас вы повинуетесь этому внушению.

Немного подумав, она ответила:

— Но ведь их просит мой муж!

Целый час я пытался ее убедить, но не мог ничего добиться.

Как только она ушла, я помчался к доктору. Я столкнулся с ним в дверях его дома, и он выслушал меня, улыбаясь. Затем спросил:

— Теперь верите?

— Да, приходится верить.

— Едемте к вашей родственнице.

Истомленная усталостью, она дремала в шезлонге. Доктор пощупал у нее пульс и некоторое время смотрел на нее, подняв руку к ее глазам; она медленно опустила веки, подчиняясь невыносимому гнету этой магнетической власти.

Усыпив ее, он сказал:

— Ваш муж не нуждается больше в пяти тысячах франков! Вы забудете о том, что просили кузена дать их вам взаймы, и если он заговорит с вами об этом, ничего не будете понимать.

После этого он разбудил ее. Я вынул из кармана бумажник:

— Вот, дорогая кузина, то, что вы просили у меня утром.

Она была настолько удивлена, что я не посмел настаивать. Я попытался все же напомнить ей, но она энергично отрицала, думая, что я смеюсь над нею, и в конце концов чуть не рассердилась.

…

Вот история! Я только что вернулся домой и не в состоянии был позавтракать — настолько этот опыт взбудоражил меня.

19 июля. Многие из тех, кому я рассказывал об этом приключении, посмеялись надо мной. Не знаю, что и думать. Мудрец говорит: «Быть может».

24 июля. Я пообедал в Буживале, а вечер провел на балу гребцов. Несомненно, все зависит от местности и окружающей среды. Поверить в сверхъестественное на острове Лягушатни было бы верхом безумия… но на вершине горы Сен-Мишель? Но в Индии? Мы ужасно подвержены влиянию того, что нас окружает. На следующей неделе я возвращаюсь домой.

30 июля. Вчера я вернулся домой. Все благополучно.

2 августа. Ничего нового. Великолепная погода. Провожу дни, созерцая бегущую Сену.

4 августа. Среди моих слуг ссоры. Они утверждают, будто ночью в шкафах кто-то бьет стаканы. Лакей обвиняет кухарку, кухарка обвиняет экономку, экономка — их обоих. Кто виноват? Догадлив будет тот, кто скажет!

6 августа. На этот раз я уже не безумец. Я видел… видел… видел!.. Теперь уже нечего сомневаться… Я видел!.. Озноб еще пробирает меня до кончиков пальцев… страх еще пронизывает меня до мозга костей… Я видел!

В два часа дня я гулял на солнцепеке у себя в саду, среди розовых кустов… в аллее расцветающих осенних роз.

Остановившись полюбоваться на «Великана битв», распустившегося тремя восхитительными цветками, я увидел, ясно увидел, что совсем возле меня стебель одной из этих роз согнулся, как бы притянутый невидимой рукою, а потом сломался, словно та же рука сорвала его! Потом цветок поднялся по дуге, которую могла бы описать рука, подносящая его к чьим-то губам, и один, без опары, неподвижный, повис пугающим красным пятном в прозрачном воздухе в трех шагах от меня.

В безумном ужасе я бросился схватить его! Но не схватил ничего: он исчез. Тогда я бешено рассердился на самого себя: нельзя же, чтобы у серьезного, рассудительного человека бывали подобные галлюцинации!

Но была ли это галлюцинация? Я повернулся, чтобы отыскать стебель, и тотчас же нашел его на кусте, между двух роз, оставшихся на ветке; излом его был еще свеж.

Тогда я возвратился домой, потрясенный до глубины души; ведь теперь я уверен, так же уверен, как в чередовании дня и ночи, что возле меня живет невидимое существо, которое питается молоком и водой, которое может трогать предметы, брать их и переставлять с места на место, что, следовательно, это существо наделено материальной природой, хотя и недоступной нашим ощущениям, и оно так же, как я, живет под моим кровом…

7 августа. Я спал спокойно. Он выпил воду из графина, но ничем не потревожил моего сна.

Задаю себе вопрос: не сумасшедший ли я? Только что, гуляя вдоль реки на самом солнцепеке, я начал сомневаться, в здравом ли я рассудке, и мои сомнения уже не были неопределенными, как до сих пор, а, наоборот, стали ясными, безусловными. Мне случалось видеть сумасшедших: я знавал среди них людей, которые во всем, кроме одного какого-нибудь пункта, сохраняли былое здравомыслие, логичность, даже проницательность. Обо всем они судили толково, всесторонне, глубоко, но внезапно их мысль, задев подводный камень присущего им помешательства, раздиралась в клочья, дробилась и тонула в том яростном, страшном океане, полном взлетающих волн, туманов и шквалов, который зовется безумием.

Конечно, я счел бы себя безумным, совершенно безумным, если бы не сознавал, не понимал бы вполне своего состояния, если бы не разбирался в нем, анализируя его с полной ясностью. Итак, меня можно назвать рассуждающим галлюцинантом. В моем мозгу, по-видимому, произошло какое-то неведомое расстройство, одно из тех расстройств, которые для современных физиологов являются предметом наблюдения и изучения, и этим расстройством вызван глубокий разлад в моем уме, в порядке и последовательности моих мыслей. Подобные явления имеют место во сне, который ведет нас сквозь самые невероятные фантасмагории, и они не удивляют нас, потому что способность проверки и чувство контроля усыплены, между тем как способность воображения бодрствует и работает. А не могло ли случиться так, что один из незаметных клавишей моей мозговой клавиатуры оказался парализованным? Вследствие различных несчастных случаев люди теряют память то на собственные имена, то на глаголы, то на цифры, то на одни хронологические даты. Локализация всех мельчайших функций нашего мышления теперь доказана. Что же удивительного, если способность отдавать себе отчет в нереальности некоторых галлюцинаций в настоящее время у меня усыплена?

Я думал обо всем этом, идя по берегу реки. Солнце заливало светом водную гладь, ласкало землю, наполняло мои взоры любовью к жизни, к ласточкам, чей стремительный полет — радость для глаз, к прибрежным травам, чей шелест — отрада для слуха.

Но мало-помалу необъяснимое беспокойство овладевало мною. Какая-то сила, мне казалось, — тайная сила, сковывала меня, останавливала, мешала идти дальше, влекла обратно. Меня мучительно тянуло вернуться, как бывает, когда оставишь дома больного любимого человека и тебя охватывает предчувствие, что его болезнь ухудшилась.

И вот я вернулся против собственной воли, в уверенности, что дома меня ждет какая-нибудь неприятная новость: письмо или телеграмма. Ничего этого, однако, не оказалось, и я был озадачен и обеспокоен даже более, чем если бы снова предо мной явилось какое-нибудь фантастическое видение.

8 августа. Вчера я провел ужасную ночь. Он больше ничем себя не проявляет, но я чувствую его возле себя, чувствую, как он шпионит за мною, неотвязно смотрит на меня, читает в моих мыслях, подчиняет меня своей власти; прячась таким образом, он более страшен, чем если бы давал знать о своем невидимом и постоянном присутствии сверхъестественными явлениями.

Тем не менее я спал.

9 августа. Ничего, но мне страшно.

10 августа. Ничего; что-то будет завтра?

11 августа. По-прежнему ничего; я не могу больше оставаться дома, ибо этот страх и эта мысль вторглись мне в душу; я уеду.

12 августа. 10 часов вечера. Весь день я хотел уехать и не мог. Хотел выполнить этот акт свободной воли, столь легкий, столь естественный — выйти, сесть в коляску, отправиться в Руан, — и не мог. Почему?

13 августа. Есть болезни, при которых все пружины нашего физического существа как будто сломаны, вся энергия уничтожена, все мускулы расслаблены, кости становятся мягкими, как плоть, а плоть жидкой, как вода. Все это я странным и печальным образом ощущаю в моем нравственном существе. У меня нет больше никакой силы, никакого мужества, никакой власти над собой, нет даже возможности проявить свою волю. Я не могу больше хотеть. Но кто-то хочет вместо меня, и я повинуюсь.

14 августа. Я погиб. Кто-то овладел моей душой и управляет ею! Кто-то повелевает всеми моими поступками, всеми движениями, всеми моими мыслями. Сам по себе я уже ничто, я только зритель, порабощенный и запуганный всем, что меня заставляют делать. Я хочу выйти. Не могу! Он не хочет, и я, растерянный, трепещущий, остаюсь в кресле, где он держит меня. Я хочу хотя бы только подняться, встать, чтобы почувствовать, что я еще господин над самим собою. И не могу! Я прикован к креслу, а оно так приросло к полу, что никакая сила не поднимет нас.

Потом вдруг оказывается, что мне нужно — нужно, нужно! — идти в сад собирать клубнику и есть ее. И я иду. Собираю ягоды и ем их! О боже мой! Боже мой! Боже мой! Есть ли бог? Если есть, пусть он освободит меня, оградит, спасет. Пощады! Жалости! Милосердия! Спасите меня! О, какая мука! Какая пытка! Какой ужас!

15 августа. Несомненно, именно так была одержима и порабощена моя бедная кузина, когда пришла ко мне занимать пять тысяч франков. Она подчинялась посторонней воле, вселившейся в нее, словно другая душа, другая, паразитирующая и господствующая душа. Не приближается ли конец света?

Но каков же он, тот, кто управляет мною, этот Невидимка, этот незнакомец, этот бродяга сверхъестественной породы?

Значит, Невидимки существуют! Тогда почему же, от сотворения мира и до сих пор, они никому не показывались так явственно, как мне? Я никогда не читал о чем-либо похожем на то, что происходит в моем доме. О, если бы я мог покинуть его, если бы мог уехать, бежать и не возвращаться! Я был бы спасен, но я не могу.

16 августа. Сегодня мне удалось ускользнуть на два часа, как пленнику, который нашел дверь своей темницы случайно отпертой. Я почувствовал, что стал вдруг свободен, что он далеко. Я приказал поскорей запрягать лошадей и поехал в Руан. О, какая радость, когда можешь сказать: «В Руан!» — человеку, который тебе повинуется.

Я велел остановиться у библиотеки и попросил дать мне объемистый труд доктора Германа Геренштаусса о неизвестных обитателях древнего и современного мира.

Потом, садясь в карету, я хотел сказать: «На вокзал!», — но крикнул (не сказал, а крикнул) так громко, что прохожие обернулись: «Домой!» — и вне себя от тоски упал на подушки экипажа. Он снова меня нашел и снова овладел мною.

17 августа. О, какая ночь! Какая ночь! А между тем мне следовало бы радоваться. До часу ночи я читал. Герман Геренштаусс, доктор философии и истории религии, написал историю и указал форму проявления всех невидимых существ, носящихся вокруг человека или измышленных им. Он описывает их происхождение, сферу их действия, их силу. Но ни одно из них не походит на то, которое неотвязно преследует меня. Можно сказать, что человек с тех самых пор, как он мыслит, всегда предчувствовал и боялся какого-то нового существа, более сильного, чем он, своего преемника в этом мире, и, чувствуя близость этого властелина, но не умея разгадать его природу, в смятении своем создал целое фантастическое племя сверхъестественных существ, неясных призраков, порожденных страхом.

Так вот, почитав до часу ночи, я уселся возле отворенного окна, чтобы освежить голову и мысли тихим ночным ветром.

Стояла хорошая погода, было тепло. Как я любил такие ночи раньше!

Луны не было. В глубине черного неба трепетно мерцали звезды. Кто населяет эти миры? Какие там формы, какие существа, какие животные, какие растения? Мыслящие существа этих далеких вселенных больше ли знают, чем мы? Могущественнее ли они, чем мы? Способны ли они видеть что-либо из того, что остается непознанным нами? И не явится ли когда-нибудь одно из них, преодолев пространство, на нашу Землю, чтобы покорить ее, как норманны пересекали море, чтобы поработить более слабые народы?

Мы ведь так немощны, так безоружны, так невежественны, так ничтожны на этом вращающемся комочке грязи, разжиженном каплей воды!

Думая над этим, я задремал под дуновением свежего ночного ветра.

Проспав минут сорок, я открыл глаза, но не двигался, разбуженный каким-то странным, непонятным ощущением. Сначала я не заметил ничего, но потом вдруг мне почудилось, что страница книги, лежавшей на столе, перевернулась сама собою. Из окна не проникало ни малейшего дуновения. Я удивился и ждал. Минуты через четыре я увидел, да, увидел воочию, как следующая страница приподнялась и легла на предыдущую, словно ее перевернула чья-то рука. Мое кресло было пустым, казалось пустым, но я понял, что он там, что он, сидя на моем месте, читает. Бешеным прыжком, прыжком разъяренного зверя, готового распороть брюхо своему укротителю, я пересек комнату, чтобы схватить его, задушить, убить! Но кресло, прежде чем я подскочил к нему, опрокинулось, будто кто-то бросился бежать от меня… стол качнулся, лампа упала и погасла, а окно шумно закрылось, словно его с размаху захлопнул грабитель, который ринулся в ночь, спасаясь от погони.

Значит, он бежал, он боялся, боялся меня!

Если так… если так… тогда завтра… или послезавтра… или когда-нибудь в другой раз… мне все же удастся сгрести его и раздавить! Разве собаки не кусают, не душат иногда своих хозяев?

18 августа. Я думал целый день. О, да, я буду ему повиноваться, следовать его внушениям, выполнять его приказания, стану кротким, покорным, трусливым! Он сильнее. Но мой час придет…

19 августа. Я знаю… знаю… знаю все! Я только что прочитал в Обозрении научного мира следующее: «Из Рио-де-Жанейро нами получено довольно любопытное известие. Некое безумие, эпидемическое безумие, подобное заразному помешательству, охватывавшему народы Европы в средние века, свирепствует в настоящее время в провинции Сан-Паоло. Растерянные жители покидают дома, бегут из деревень, бросают свои поля, утверждая, будто их преследуют, будто ими овладевают и распоряжаются, как людским стадом, какие-то невидимые, хотя и осязаемые существа, вроде вампиров, которые пьют их жизнь во время сна и, кроме того, питаются водою и молоком, не трогая, по-видимому, никакой другой пиши.

«Профессор дон Педро Энрикес с несколькими врачами выехал в провинцию Сан-Паоло, чтобы на месте изучить источники и проявления этого внезапного безумия и доложить императору о мероприятиях, которые представляются наиболее целесообразными, чтобы возвратить умственное равновесие обезумевшему населению».

Так, так! Теперь я припоминаю, припоминаю прекрасный бразильский трехмачтовик, проплывший под моими окнами вверх по Сене 8 мая этого года! Он был таким красивым, таким белоснежным, таким веселым! На нем и приплыло Существо, приплыло оттуда, где зародилось его племя! И оно увидело меня! Оно увидело мой дом, такой же белый, и спрыгнуло с корабля на берег. О боже!

Теперь я знаю, я догадываюсь! Царство человека кончилось.

Пришел он, Тот, перед кем некогда испытывали ужас первобытные пугливые племена, Тот, кого изгоняли встревоженные жрецы, кого темными ночами вызывали колдуны, но пока что не видели, Тот, кого предчувствия преходящих владык земли наделяли чудовищными или грациозными обликами гномов, духов, гениев, фей, домовых. Миновали времена грубых преставлений, внушенных первобытным страхом, и люди, более проницательные, стали предчувствовать его яснее. Месмер угадал его, а вот уже десять лет, как и врачи с полной точностью установили природу его силы, прежде чем он сам проявил ее. Они стали играть этим оружием нового божества — властью таинственной воли над порабощенной человеческой душой. Они назвали это магнетизмом, гипнотизмом, внушением… и как-то там еще. Я видел, как они, словно неразумные дети, забавлялись этой страшной силой! Горе нам! Горе человеку! Он пришел, он… как назвать его… он… кажется, он выкрикивает мне свое имя, а я его не слышу… он… да… он выкрикивает имя… Я слушаю… я не могу… повтори!.. Орля… Я расслышал… Орля… это он… Орля… он пришел!

Ах! Ястреб заклевал голубку; волк растерзал барана; лев пожрал остророгого буйвола; человек убил льва стрелою, мечом, порохом; но Орля сделает с человеком то, что мы сделали с лошадью и быком: он превратит его в свою вещь, в своего слугу, в свою пищу — единственно силой своей воли. Горе нам!

Однако животное иногда выходит из повиновения и убивает того, кто его укротил… я тоже хочу… я бы мог… но нужно знать его, касаться его, видеть! Ученые утверждают, что глаз животного, не похожий на наш, не видит того, что видим мы… Так и мой глаз не может увидеть пришельца, который меня угнетает.

Почему? О, теперь я припоминаю слова монаха с горы Сен-Мишель: «Разве мы видим хотя бы стотысячную часть того, что существует? Возьмите, например, ветер, который является величайшею силой природы; который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, вздымает на море горы воды, опрокидывает береговые утесы и разбивает о подводные скалы большие корабли, ветер смертоносный, свистящий, стонущий, ревущий, — разве вы его видели, разве можете видеть? Однако он существует!»

И я подумал еще: мое зрение столь слабо, столь несовершенно, что не различает даже твердых тел, когда они прозрачны, как стекло. Если стекло без амальгамы преградит мне дорогу, я натолкнусь на него, как птица, которая, залетев в комнату, разбивает себе голову об оконные стекла. Кроме этого, множество других явлений вводит в заблуждение, обманывает мой взор. Что же тогда удивительного, если глаза мои не в состоянии увидеть новое тело, сквозь которое проходит свет?

Новое существо! А почему бы и нет? Оно, конечно, должно появиться! Почему бы нам, людям, быть венцом творения? Мы не постигаем это существо, как и все, созданное до нас. Это потому, что его природа более совершенна, тело более тонко и более закончено, чем наше. А ведь наше тело, столь слабое, столь неразумно задуманное, обремененное органами, вечно усталыми и вечно напряженными, как слишком сложные пружины, наше тело, которое живет, как растение и как животное, с трудом питаясь воздухом, травой и мясом, — что такое наше тело, как не животный организм, подверженный болезням, уродствам, гниению, одышке, плохо отрегулированный, примитивный и прихотливый, на редкость неудачно сделанный, грубое и вместе с тем хрупкое творение, черновой набросок существа, которое могло бы стать разумным и прекрасным?

В этом мире так мало разнообразия в живых существах от устрицы до человека! Почему же тогда не быть еще одному существу, если закончен период последовательного появления определенных видов?

Почему не быть еще одному? Почему бы так же не быть другим деревьям — с огромными ослепительными цветами, наполняющими благоуханием целые страны? Почему не быть другим стихиям, кроме огня, воздуха, земли и воды? Их четыре, только четыре, этих созидателей и кормильцев всего живого! Какая жалость! Почему их не сорок, не четыреста, не четыре тысячи? Как все убого, бедно, ничтожно! Как все скупо отпущено, скудно задумано, грубо сделано! Слон, гиппопотам — что за грация! Верблюд — что за изящество!

Но, скажете вы, а бабочка, этот летающий цветок? Да, но я мечтаю о другой бабочке, огромной, как сотня вселенных, а форму, красоту, цвет и движение ее крыльев я даже не в силах выразить. Но я вижу ее… со звезды на звезду несется она, освежая их и навевая аромат гармоничным и легким дуновением своего полета!.. И народы, обитающие там, вверху, восхищенные и очарованные, смотрят, как она пролетает!..

…

Что со мной? Это он, он, Орля, преследует меня, внушает мне эти безумные мысли! Он во мне, он стал моей душой; я убью его!

19 августа. Я убью его! Я его видел! Вчера вечером я сел на стол и притворился, будто сосредоточенно пишу. Я знал, что он явится и начнет бродить вокруг меня, близко, так близко, что, быть может, мне удастся прикоснуться к нему и схватить его. А тогда… тогда во мне пробудится вся сила отчаяния: я пущу в ход руки, колени, грудь, лоб, зубы, чтобы задушить его, раздавить, загрызть, растерзать!

И я подстерегал его всеми своими возбужденными нервами.

Я зажег обе лампы и восемь свечей на камине, словно мог обнаружить его при таком освещении.

Прямо напротив меня — моя кровать, старинная дубовая кровать с колонками; направо — камин, налево — старательно запертая дверь, которую я перед этим надолго оставил открытой, чтобы приманить его; сзади — очень высокий зеркальный шкаф, перед которым я каждый день бреюсь, одеваюсь и, по привычке, проходя мимо, постоянно осматриваю себя с головы до ног.

Итак, чтобы обмануть его, я притворился, будто пишу, потому что он тоже следил за мною; и вдруг я почувствовал, ясно ощутил, что он читает из-за моего плеча, что он тут, что он касается моего уха.

Я вскочил и, протянув руки, обернулся так быстро, что чуть не упал… И что же?.. Было светло, как днем, а я не увидел себя в зеркале!.. Залитое светом, оно оставалось пустым, ясным, глубоким. Моего отражения в нем не было… а я стоял перед ним! Я видел огромное стекло, ясное сверху донизу. Я смотрел безумными глазами и не смел шагнуть вперед, не смел пошевельнуться, хотя и чувствовал, что он тут; я понимал, что он опять ускользнет от меня, — он, чье неощутимое тело поглотило мое отражение.

Как я испугался! Потом вдруг я начал различать себя в глубине зеркала, но лишь в каком-то тумане, как бы сквозь водяную завесу; мне казалось, что эта вода медленно струится слева направо и мое отражение с минуты на минуту проясняется. Это было похоже на конец затмения. То, что заслоняло меня, как будто не имело резко очерченных контуров, а походило скорее на туманность, которая мало-помалу таяла.

Наконец я мог с полной ясностью различить себя, как это бывало каждый день, когда я смотрелся в зеркало.

Я видел его! Доныне содрогаюсь от ужаса при этом воспоминании.

20 августа. Убить его, но как? Ведь я не могу его настигнуть! Ядом? Но он увидит, как я подмешиваю яд в воду; а, кроме того, подействуют ли наши яды на его неощутимое тело? Нет… конечно, нет… но тогда… как же тогда?..

21 августа. Я вызвал из Руана слесаря и заказал ему для спальни железные ставни, какие из боязни грабителей делают в первых этажах особняков в Париже. Кроме того, он сделает мне такую же дверь. Пусть меня считают трусом, — мне все равно!..

…

10 сентября. Руан, гостиница «Континенталь». Дело сделано… сделано… но умер ли он? Я видел нечто такое, что потрясло меня до глубины души.

Итак, вчера, чуть только слесарь навесил железные ставни и дверь, я все оставил открытым до полуночи, хотя уже становилось холодно.

Вдруг я почувствовал, что он здесь, — и радость, сумасшедшая радость охватила меня. Я медленно поднялся, стал ходить из угла в угол по комнате и ходил долго, чтобы он ни о чем не догадался; потом снял ботинки и лениво надел туфли; потом закрыл железные ставни и, спокойно подойдя к двери, запер ее на два поворота ключа. Вернувшись вслед за этим к окну, я запер и его на замок, а ключ спрятал в карман.

Я понял сразу, что он заметался возле меня, что теперь и он испуган, что он приказывает мне отпереть. Я чуть было не уступил, но все же устоял и, прижавшись спиной к двери, приоткрыл ее ровно настолько, чтобы, пятясь, прошмыгнуть самому; я очень высокого роста, а потому задел головой за притолоку. Я был уверен, что он не мог ускользнуть, и запер его совсем одного, совсем одного! Какая радость! Он был в моих руках! Тогда я бегом спустился вниз; в гостиной, находящейся под спальней, я схватил обе лампы, вылил из них масло на ковер, на мебель, потом поджег все это и бросился бежать, предварительно заперев на два поворота ключа парадную дверь.

И я спрятался в глубине сада, в чаще лавровых деревьев. О, как долго я ждал, как долго! Все было черно, безмолвно, неподвижно; ни ветерка, ни звезд, только громады невидимых облаков, которые тяжело, так тяжело давили мне душу.

Я смотрел на свой дом и ждал. Как долго это тянулось! Я уже думал, что огонь потух сам собой, или он его потушил, но вот одно из нижних окон треснуло под напором огня, и пламя, огромное, красно-желтое пламя, длинное, гибкое, ласкающее, взметнулось вдоль белой стены и лизнуло ее до самой крыши. Свет пробежал по деревьям, ветвям, листьям, а с ним пробежала и дрожь, дрожь ужаса! Встрепенулись птицы завыла какая-то собака: мне показалось, что наступает рассвет! Тотчас разлетелись еще два окна, и я увидел, что весь нижний этаж моего жилища превратился в ужасный пылающий костер. И вдруг крик, страшный, пронзительный, душераздирающий крик, крик женщины прорезал ночь, и оба окна в мансарде раскрылись! Я забыл о слугах! Я видел их обезумевшие лица, их воздетые руки!..

Тогда, потеряв голову от ужаса, я бросился в деревню, крича: «На помощь! На помощь! Пожар! Пожар!» Я встретил людей, которые уже спешили ко мне, и вернулся с ними, чтобы видеть все.

Теперь весь дом был уже только ужасным и великолепным костром, чудовищным костром, освещавшим все вокруг, костром, на котором сгорали люди и сгорал также Он, Он, мой пленник, новое Существо, новый повелитель — Орля!

Вдруг вся крыша рухнула внутрь, и вулкан пламени взметнулся до самого неба. Сквозь окна я видел огненную купель и думал, что Он там, в этом жерле, мертвый.

Мертвый? Да так ли? А его тело? Ведь его светопроницаемое тело не уничтожить средствами, убивающими наши тела!

Что, если он не умер?.. Быть может, одно лишь время властно над Существом Невидимым и Грозным. К чему же эта прозрачная оболочка, эта непознаваемая оболочка, эта оболочка Духа, если и ей суждено бояться болезней, ран, немощи, преждевременного разрушения?

Преждевременного разрушения! Весь человеческий страх объясняется этим! После человека — Орля! После того, кто может умереть от любой случайности каждый день, каждый час, каждую минуту, пришел тот, кто может умереть только в свой день, в свой час, в свою минуту, лишь достигнув предела своего бытия!

Нет… нет… несомненно… несомненно… он не умер… Значит… значит, я должен убить самого себя!

06.03.1970| alexxlab|

Заходер перемена текст читать: Борис Заходер – Перемена: читать стих, текст стихотворения полностью

Борис Заходер – Перемена: читать стих, текст стихотворения полностью

«Перемена, перемена!» —

Заливается звонок.

Первым Вова непременно

Вылетает за порог.

Вылетает за порог —

Семерых сбивает с ног.

Неужели это Вова,

Продремавший весь урок?

Неужели этот Вова

Пять минут назад ни слова

У доски сказать не мог?

Если он, то, несомненно,

С ним бо-о-льшая перемена!

Не угонишься за Вовой!

Он гляди какой бедовый!

Он за пять минут успел

Переделать кучу дел:

Он поставил три подножки

(Ваське, Кольке и Сережке),

Прокатился кувырком,

На перила сел верхом,

Лихо шлепнулся с перил,

Подзатыльник получил,

С ходу дал кому-то сдачи,

Попросил списать задачи, —

Словом,

Сделал все, что мог!

Ну, а тут — опять звонок…

Вова в класс плетется снова.

Бедный! Нет лица на нем!

— Ничего, — вздыхает Вова, —

На уроке отдохнем!

Анализ стихотворения «Перемена» Заходера

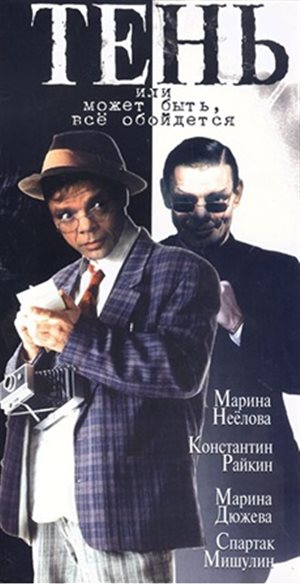

Дебют «Перемены» Бориса Владимировича Заходера состоялся на страницах антологии «Веселый вечер».

Стихотворение создано не позднее 1956 года. В этот период поэта наконец-то начинают публиковать, уже увидела свет знаменитая «Буква Я», только два года осталось до признания и в официальных литературных кругах, когда Б. Заходера примут в члены Союза писателей СССР. Перед поэтом открывается бесконечный путь в его любимую Вообразилию. В жанровом отношении – поэтический рассказ о непоэтическом поведении одного школьника. Рифмовка, как часто бывает у Б. Заходера, смешанная, с чередованием перекрестной и смежной, деление на строфы отсутствует. Это обстоятельство, а также неудержимый ритм придают стихам особую стремительность, а Вове, главному герою, небывалую активность. Звонок вполне одушевлен, в его звуке слышится ликующий клич: перемена! С Вовой вдумчивый читатель книг Б. Заходера уже знаком. Он встречается в драматичной истории с вредным котом и в шутливом произведении о крепкой дружбе «Мы – друзья». Итак, по звонку (законному сигналу для перерыва на отдых!) Вова летит за порог. Дальше почти фольклорная, былинная присказка: семерых сбивает с ног. Лексические повторы только подчеркивают решительную натуру мальчика. Между тем, все окружающие удивленно переглядываются: неужели это Вова? Оказывается, на уроке он ведет себя совсем иначе, просто спит с открытыми глазами. А ведь еще пять минут назад (точная цифра придает правдоподобия) он переминался с ноги на ногу у доски и вид имел совсем не геройский. Быть не может, что это он! Дальнейшие эмоции автор усиливает за счет скандирования слова «бо-о-льшая». Никто не выдерживает конкуренции с Вовой ни в проворности, ни в шалостях. За те же «пять минут» забияка переделал кучу дел: три подножки (поэт возмущенно перечисляет имена пострадавших), кувырок, катанье на перилах. Впрочем, кто-то чудом сумел дать Вове подзатыльник – и тут же получил сдачи. Вообще-то, Вова точно не помнит – тому ли он дал сдачи. Однако и о главном, учебном, герой не забывает. Он готовится к следующему уроку: попросил списать задачи. Кто бы успел больше за столь короткое время? По звонку мальчишка «плетется в класс». Его почти что жаль (парентеза, восклицание и эпитет: бедный!). Идиома: нет лица (то есть, притомился). В финале читатель даже слышит, как Вова бормочет: на уроке отдохнем. Кажется, мальчик практически освоил полезное чередование труда и отдыха, хотя и с небольшой ошибочкой.

Узнаваемая всеми поколениями школьников история изложена в произведении Б. Заходера «Перемена».

Борис Заходер, Перемена, читать детские стихи про перемену онлайн

Стихотворение «Перемена»

Самое весёлое время между уроками не мог не описать Борис Заходер. Он решил со стороны взглянуть на то, как отдыхают между уроками ученики. Стихотворение получилось таким же весёлым, как сама перемена. А вот об этом детям будет очень интересно прочитать, для них всё знакомо и понятно.

Пересказ

Звонок зазвенел с урока, началась перемена. Кто первым бежит из класса? Вова! Он уже от порога сумел сбить с ног семерых. А ведь Вова весь урок дремал. Его перед окончанием урока вызвали к доске, а он ничего не смог сказать. Что же с ним произошло, почему он так переменился? С ним случилась перемена. За мальчиком не угнаться! Прошло 5 минут, а он уже успел трём мальчишкам подставить подножки, оседлал перила, упал, получил подзатыльник, попросил шпаргалку по математике. А потом вдруг зазвенел звонок на урок. Вову снова подменили, он еле-еле заходит в класс. Так он устал, что решил отдохнуть на уроке.

О стихотворении

Такой текст будет принят малышами на «ура». Вова всем знаком, потому что в любой школе есть такой же мальчик, но, возможно, с другим именем. Мальчишек, подобных ему, часто поджидают неприятности, они ввязываются в любую драку просто так, ради развлечения (такой уж русский характер, даже по сказкам можно вспомнить богатырей, но у них всегда была благородная цель – защитить рубежи родные). О таких людях слагают песни и былины, пишут книги, а о Вове из стихотворения Бориса Владимировича Заходера никто ничего слагать не будут. Разве что поэт для примера создал такое произведение. Даже в таком повествовании можно отыскать моменты, которые будут использованы в воспитательных целях. За это могут зацепиться педагогические работники, создать прекрасные чтения вслух или наизусть, создать мультфильм, нарисовать иллюстрации, просто поговорить о поведении главного героя.

Ниже вы можете прочитать текст стихов «Перемена» детского поэта Бориса Заходера online, бесплатно и без регистрации крупным шрифтом на русском языке.

3 класс. Чтение. Уроки и переменки. Б. Заходер “Перемена”. – Б. Заходер “Перемена”.

Комментарии преподавателя

Б. Заходер «Перемена»

Речевая разминка.

Шел прогульщик на прогулку,

Шел и песенку свистел,

Захотел прогульщик булку,

И баранку захотел.

Захотел он шоколадку,

Пососал бы леденцов,

Но прогуливал буфетчик,

И не видно продавцов,

И прогуливал киномеханик,

Не показывал кино,

Футболисты и артисты,

Прогуляли заодно.

И обиделся прогульщик!

И прогульщик не смолчал!

И прогульщикам прогульщик

“Вы прогульщики!” кричал.

Вопросы после чтения.

– Кто такой прогульщик?

– Почему слово прогульщик написано с большой буквы?

(Он так часто прогуливает уроки, что все забыли как его зовут. Это теперь новое имя мальчика – прозвище. Имя не важно – важен поступок.)

– Что же возмутило Прогульщика?

– Какой урок получил Прогульщик во время прогулки?

Введение

– Двоечники, лентяи, озорники…

-А как ещё их называют? Вспомните эти слова, далеко не самые приятные. (Лодырь, оболтус, разгильдяй, шалопай, хулиган, балбес…)

– А знаете ли вы, что слово «лодырь» пришло к нам из немецкого языка? Занесли его к нам немцы, которые учили русских подмастерьев. В старых немецких говорах слово «лоддэр» означало «бездельник». Это слово прижилось у нас на Руси и стало совсем родным.

А вот ещё всем знакомое слово «балбес».

В старой русской гимназии, ученика, который не выучил урок и читал с запинками, насмешливо называли «заика». А по-латыни «заика» – балбус. Отсюда и обрусевшее «балбес» – неуч, лентяй.

– Сегодня мы будем изучать стихотворение Б. Заходера «Перемена».

Борис Заходер и его творчество

http://korolev.mejdu.ru/foto/dom-borisa-zahodera-25390.jpg

Борис Владимирович Заходер родился в 1918 году в молдавском городе Кагул, детство провел в Москве. После школы Заходер поступил в Литературный институт, откуда в 23 года ушел на фронт. Институт Заходер окончил в 1946 году, после демобилизации.

В армейской печати военных лет появились его стихотворения, однако к профессиональным занятиям литературой Заходер пришел лишь в начале 1950-ых. Первой серьезной публикацией был сборник переводов “Веселые стихи польских поэтов”.

Наиболее известны переводы-пересказы Владимира Заходера сказок Милна “Винни-Пух и все-все-все”, Астрид Линдгрен “Малыш и Карлсон, который живет на крыше”, Памелы Треверса “Мэри Поппинс “, Джорджа Барри “Питер Пен, или Мальчик, Который Не Хотел расти”, Льюиса Кэрролла “Приключение Алисы в стране чудес”, сказок братьев Гримм, Карела Чапека, стихов польских поэтов, польских народных песенок, стихотворений Иоганна Гете.

Первичное чтение

– Действительно, перемена – увлекательное, интересное и очень нужное время в течение школьного трудового дня. Почему школьники так любят перемены?

– Кто же герой стихотворения Б. Заходера «Пермена»? Правы ли мы в своих предположениях? Узнаем об этом, когда прочитаем стихотворение.

Вопросы после чтения

– Б. Заходер – любитель играть в слова. Какой же смысл он вложил в слово «перемена» в тексте? А в заглавии?

– С кем же происходит перемена на перемене?

– Что необычного вы заметили в построении стихотворения, в его композиции? Сколько в нём строф? (Оно не разделено на строфы. Это рассказ в стихах.)

Чтение стихотворения по фрагментам, работа с текстом во время чтения.

После прочтения 1, 2 строк:

– С каким настроением следует читать эти строки? Почему вы так решили?

– Чьё настроение передаётся в них?

– Кому принадлежат слова «Перемена! Перемена!»? (Дети ждут перемену. Звонок заливается, а не дребезжит.)

– Представьте себе, что сейчас откроются двери классов, и оттуда появятся ученики… Какие они? Читаем дальше.

http://im12.asset.kwimg.kz/screenshots/normal/wu/wu9mtz1qa6ig_2.jpg

После 3-6 строк:

– Кого же мы видим? Каким предстаёт перед нами Вова?

– Его поведение на перемене – случайность? Как Б. Заходер говорит об этом? (Он так ведёт себя всегда: первый непременно вылетает, т. е. всегда, постоянно.)

После 7-12 строк:

– Какие предложения по интонации мы прочитали? Каким тоном следует их читать? (Изумление, удивлении, не верим тому, что видим.)

– Отчего же такое удивление? Что автор имел ввиду под выражением «продремавший весь урок»? (Не работал на уроке, был пассивным)

– Как вы думаете, кто мог наблюдать за Вовой, а потом так удивиться его поведению? (Учитель, который вёл урок; одноклассники Вовы; сам автор.)

– Что значит «несомненно»? (Действительно, в самом деле.)

– Расставим логическое ударение в восклицательном предложении. Попробуем прочитать с верной интонацией.

Если он, / То несомненно, /

С ним б-о-о-льшая перемена!

– В чём же она заключается, эта « б-о-о-льшая перемена»?

Будем читать дальше.

14-15 строки:

– Как следует прочитать эти предложения? (С восторгом, восхищением …)

– Какое слово вам показалось непонятным? (Бедовый)

– Попробуйте объяснить его значение. Подберите однокоренные слова. Откроем словарь Ожегова С. И., отыщем слово «бедовый». ( Бедовый

– (разг.) шустрый, смелый.)

– Какое же определение больше подходит к Вове? Что имел ввиду Б. Заходер? Попробуем догадаться, читая дальше.

16-27 строки:

– В каком же значении употребил автор слово «бедовый»? (Шустрый)

– В каком темпе надо читать это предложение? Почему? (Достаточно быстро, в ускоренном темпе. Ведь он всего за пять минут «переделал кучу дел».)

– О чём можно судить по фразе «Лихо шлёпнулся с перил…»? (Он упал, но сделал вид, что так и нужно было; молодецки, с удалью…)

– Как вы думаете, доволен собой Вова? Докажите это словами поэта. ( Предложение восклицательное: «Сделал всё, что мог!»)

– Казалось бы такому удальцу награда полагается, а тут…

Чтение 28 строчки … «Ну а тут – опять звонок…»

– На что указывают знаки препинания: тире, многоточие? (Длительная пауза, резкая смена действия, настроения. Всё пропало.)

– Как же реагирует Вова? Почему теперь звонок не «заливается»?

Дочитываем до конца.

– Подберите синонимы к слову «плетётся». (Медленно идёт, тащится, идёт нога за ногу…)

– Прочитайте фразеологический оборот. Как понимаете его смысл? («Нет лица на нём!» – расстроен, очень устал.)

– Как следует прочитать предпоследнее предложение? (С жалостью, медленно, с сочувствием.)

– Но Вова – оптимист. Какое решение он находит? («На уроке отдохнём!»)

– Для чего же ходит в школу герой стихотворения Б. Заходера? Где он по-настоящему трудится?

Повторное чтение стихотворения с выделением глаголов, наблюдение за динамикой.

Вопросы перед чтением:

– Какой части речи отдаёт предпочтение Б. Заходер, чтобы показать перемену в состоянии главного героя? (Много глаголов.)

– Можно сказать, что стихотворение очень динамичное, действие развивается очень быстро. Перечитаем ещё раз стихотворение «Перемена», проследим, отчего же наступила такая усталость.

– Почему, на ваш взгляд, с Вовой происходит перемена на перемене? Почему ему не интересно на уроках?

– Как, по-вашему, автор относится к герою своего стихотворения? (Снисходительно. Он посмеивается над ним, иронизирует, но сочувствует ему…)

– Вы заметили, что рассказчик всё время присутствует в стихотворении, наблюдает за Вовой, даёт комментарий его поступкам на перемене.

– Как вы думаете, мог ли Борис Заходер встретиться с таким Вовой в жизни или он выдумал своего героя и сюжет стихотворения? (Автор мог наблюдать такого Вову в школе. Такие мальчишки есть во многих школах, они среди нас …)

– Какое необыкновенное оружие он использует? (Юмор, смех.)

– Что хочется сказать о поэте Б. Заходере как о человеке? (Он человек мудрый, с юмором.)

– Как вы думаете, для кого было написано это стихотворение и какие проблемы попытался решить автор?

(Б. Заходер с помощью юмора, смеха хочет повлиять на нерадивых учеников, сделать так, чтобы они посмотрели на себя со стороны, читая это произведение. Пишет ещё и для взрослых, учителей, чтобы они стремились сделать обучение детей интересным, увлекательным.)

Итоги

Продолжили знакомство с творчеством Б. Заходера; учились выделять основную мысль произведения; анализировать язык автора, особенность письма; выражать свое мнение в устной беседе, понимать речь других, четко излагать свои мысли при устном ответе; извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов; на основе анализа объектов делать выводы; строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; оформлять свои мысли в устной форме;

ИСТОЧНИК

http://novyurok.ru/downloadfile.php?file=http://ds02.infourok.ru/uploads/doc/0f95/00042e44-6d4faf7d.doc

http://playroom.ru/zahoder-b-v-kratkaya-biografiya-stihi-dlya-detey/

http://nsportal.ru/sites/default/files/2015/02/18/zakhoder_boris_vladimirovich_biografiya.pptx

http://bk-detstvo.narod.ru/zahoder.html

Заходер Борис – Перемена. Слушать онлайн

Б.Заходер

ПЕРЕМЕНА

инсценированный стих

“Перемена, перемена!” –

Заливается звонок.

Первым Вова непременно

Вылетает за порог.

Вылетает за порог –

Семерых сбивает с ног.

Неужели это Вова,

Продремавший весь урок?

Неужели этот Вова

Пять минут назад ни слова

У доски сказать не мог?

Если он, то, несомненно,

С ним бо-о-ольшая перемена!

Не угонишься за Вовой!

Он гляди какой бедовый!

Он за пять минут успел

Переделать кучу дел:

Он поставил три подножки

(Ваське, Кольке и Серёжке),

Прокатился кувырком,

На перила сел верхом,

Лихо шлёпнулся с перил,

Подзатыльник получил,

С ходу дал кому-то сдачи,

Попросил списать задачи, –

Словом,

Сделал всё, что мог!

Ну, а тут – опять звонок…

Вова в класс плетется снова.

Бедный! Нет лица на нём!

– Ничего, – вздыхает Вова, –

На уроке отдохнём!

Бори́с Влади́мирович Заходе́р (9 сентября 1918, Кагул, Бессарабия — 7 ноября 2000, Москва) — советский русский поэт, детский писатель, переводчик, популяризатор мировой детской классики.

Свое первое стихотворение для детей “Морской бой” Борис Заходер опубликовал в 1947 году под псевдонимом Борис Вест в журнале «Затейник». Основная тема стихов для детей Заходера – это мир животных. Среди персонажей его детских стихов хорьки, страусы, кенгурята, антилопы, верблюды и другие животные. Как и положено героям детских произведений, звери в стихах для детей Заходера совершают злые и добрые поступки, разговаривают и спорят между собой и с людьми, обращаются с просьбами о справедливости и защите. О творчестве Бориса Заходера высоко отозвался знаменитый писатель Лев Кассиль, предрекая поэту большую известность. В отечественной детской литературе Заходер известен и как переводчик. Он перевел на русский язык такие известные произведения для детей, как Винни-Пух, Мэри Поппинс, Приключения Алисы в Стране Чудес, Бременские музыканты.

Заходер Б – Перемена (инсц)

Б.Заходер

ПЕРЕМЕНА

инсценированный стих

“Перемена, перемена!” –

Заливается звонок.

Первым Вова непременно

Вылетает за порог.

Вылетает за порог –

Семерых сбивает с ног.

Неужели это Вова,

Продремавший весь урок?

Неужели этот Вова

Пять минут назад ни слова

У доски сказать не мог?

Если он, то, несомненно,

С ним бо-о-ольшая перемена!

Не угонишься за Вовой!

Он гляди какой бедовый!

Он за пять минут успел

Переделать кучу дел:

Он поставил три подножки

(Ваське, Кольке и Серёжке),

Прокатился кувырком,

На перила сел верхом,

Лихо шлёпнулся с перил,

Подзатыльник получил,

С ходу дал кому-то сдачи,

Попросил списать задачи, –

Словом,

Сделал всё, что мог!

Ну, а тут – опять звонок…

Вова в класс плетется снова.

Бедный! Нет лица на нём!

– Ничего, – вздыхает Вова, –

На уроке отдохнём!

Бори́с Влади́мирович Заходе́р (9 сентября 1918, Кагул, Бессарабия — 7 ноября 2000, Москва) — советский русский поэт, детский писатель, переводчик, популяризатор мировой детской классики.

Свое первое стихотворение для детей “Морской бой” Борис Заходер опубликовал в 1947 году под псевдонимом Борис Вест в журнале «Затейник». Основная тема стихов для детей Заходера – это мир животных. Среди персонажей его детских стихов хорьки, страусы, кенгурята, антилопы, верблюды и другие животные. Как и положено героям детских произведений, звери в стихах для детей Заходера совершают злые и добрые поступки, разговаривают и спорят между собой и с людьми, обращаются с просьбами о справедливости и защите. О творчестве Бориса Заходера высоко отозвался знаменитый писатель Лев Кассиль, предрекая поэту большую известность. В отечественной детской литературе Заходер известен и как переводчик. Он перевел на русский язык такие известные произведения для детей, как Винни-Пух, Мэри Поппинс, Приключения Алисы в Стране Чудес, Бременские музыканты.

http://ru.wikipedia.org/

Ч Т Е Н И Е Б. Заходер Перемена

Ч Т Е Н И Е

«Бунеев Р.Н. Е.В. Школа – 2100»

3 класс

Э. Успенский «Школа клоунов» (заключение)

Б. Заходер «Перемена»

ЦЕЛИ:

Формировать навык осознанного выразительного чтения, совершенствование выразительности в чтении стихотворной формы, умение высказывать свое мнение и анализировать новый текст.

Развивать интерес и любовь к чтению, расширяя читательский кругозор.

воспитывать положительное отношение у учебе в поведению в школе, дружбе.

Орг момент. Да здравствует школа!

Да здравствует смех!

Да здравствует радость, удача, успех!

Учиться без страха, играя, все знать

И каждый урок отвечать лишь на «пять»!

2. Проверка домашнего задания.

-Знаете ли вы такую школу? Кто ее придумал?

Вам понравилось в школе клоунов? Что в ней было необычного? Что нового главного вы узнали для себя на этих уроках? (Люди общаются между собой при помощи …)

– На кого похожи клоуны в своих ответах на уроках? (на первоклассников)

– Сейчас я проверю как вы внимательно читали рассказ и сможете ли узнать одного из клоунов.

Рыжий клоун – скромный малый, Ну, а эта первоклашка

Он волшебник и поэт. Так мечтает быть звездой.

Он по радио, бывало, клоун-девушка? Вот классно!

Узнавал про целый свет. Радость, шутки – все с собой.

Ох и милая фигура Она вступает в спор бесстрашно,

Наш дружище – клоун – … (Шура) Остроумная … (Наташа)

– Сегодня мы заканчиваем чтение фрагмента из книги Э. Успенского «Школа клоунов»

И домашнее задание было написать сочинение о своей школе. Давайте послушаем и узнаем какую же школы вы создали бы?

Чтение детьми сочинений «Школа моей мечты»

– Да ребята хорошие получились у вас школы. Только вот встретился мне сегодня мальчишка очень странный и не могу понять откуда он из какой школы.

3. Речевая подготовка.

А почему он странный вы сможете понять, прочитав стихотворение Эммы Мошковской

Прогульщик

Шел Прогульщик на прогулку,и гулял киномеханик –

Шел и песенку свистел.Не показывал кино,

Захотел Прогульщик булкуФутболисты и артисты

И баранку захотел.Прогуляли заодно…

Захотел он шоколадку,И обиделся Прогульщик!

Пососал бы леденцов….И Прогульщик не смолчал!

Но прогуливал буфетчик,И прогульщикам Прогульщик

И не видно продавцов.«Вы – прогульщики!» – кричал.

Вопросы после чтения.

-Кто такой прогульщик? Найдите в тексте однокоренные слова к слову прогульщик.

Почему слово прогульщик написано с заглавной буквы? (Он так часто прогуливает уроки, что все забыли, как его звать. Это теперь новое имя мальчика – прозвище и т.д. Имя неважно – важен поступок…) Что же так возмутило Прогульщика?

Какой урок получил Прогульщик во время прогулки?

Каким тоном будем читать стихотворение?

Прочитайте стихотворение хором, выделяя голосом слова-действия. Особое внимание обратите на восклицательные предложения.

Как вы думаете, если мы заглянем в дневник Прогульщика, что мы сможем увидеть на его страницах? Быть может, странички его дневника или ему подобных помещены в учебнике на с. 127?

А пока Прогульщик безжалостно тратил время, сколько нового интересного узнали во время занятий наши друзья – клоуны.

Какие же «главные выводы» сделали ученики «Школы клоунов» во второй день занятий? (Люди общаются между собой при помощи разговоров, писем, телеграмм, записок. Мы можем беседовать с людьми, которые уже умерли, понимать их, потому что можем прочесть написанные ими книги.

-С каким настроением вы читали отрывки из книги?

-Какой представляет себе автор Школу радости? Каков его замысел?

(Автор захотел сделать так, чтобы все поняли, что учится можно с увлечением, что знания можно получить в игре, что учеба и уроки могут быть удовольствием даже для таких суперсерьезных личностей, как Помидоров, и т.д.) -Хочется ли вам побывать на других занятиях в Школе клоунов? Что для этого нужно сделать?

– Ну что же ребята мы прощаемся со Школой клоунов, но радость и смех остаются как и цирк. Поэтому давайте на минутку представим себя в роли клоунов

ФИЗКУЛЬТМИНУТКАГрустный клоун, веселый жонглер, фокусник с пальцем. Маленькие обезьянки. Школьники.

4.Б. Заходер «Перемена». Работа со стихотворением до чтения.

-Двоечники, озорники, лентяи…

А как еще их называют? Вспомните эти слова, далеко не самые приятные… (Лодырь, оболтус, разгильдяй, шалопай, хулиган, балбес, архаровец, нерадивый и т.д.)

А знаете ли вы, что слово лодырь, пришло из немецкого языка?

Занесли его к нам немцы, которые учили русских подмастерьев. В старых немецких говорах слово «лоддэр» значило – увы! – бездельник. Это слово прижилось у нас на Руси и стало совсем родным. А вот еще всем знакомое слово балбес.

В старой русской гимназии ученика, который не выучил урок и читал с запинками, называли насмешливо заика. А по-латыни заика – балбус. Отсюда и обрусевшее балбес – неуч, «невежда», лентяй. (В. Волина «Занимательный этимологический словарь».)

Мы уже начали читать о представителях этой категории учеников в самом начале урока в стихотворении Э. Мошковской «Прогульщик». Эстафету принимает всеми любимый поэт Б. Заходер. Что уже можно предположить? Какой, по-вашему, будет тема стихотворения? – Можно ли предположить, каким по настроению будет стихотворение? (Увлекательным, с юмором, веселое, смешное…, как многие стихи Б. Заходера.)

Прочитайте название стихотворения. О чем оно может быть? Пофантазируйте, призвав на помощь иллюстрацию к стихотворению. Можно ли причислить мальчика с иллюстрации к компании двоечников и лодырей? Почему? Что означает слово перемена?

-Акакое еще значение может иметь это слово? (Изменение.) -Действительно, перемена – увлекательное, интересное и очень нужное время в течение школьного трудового дня. Не случайно эти перерывы между уроками так любят дети.

– Почему школьники так любят перемены? -Кто же герой стихотворения Б. Заходера «Перемена»? Правы ли мы в своих предположениях? Узнаем об этом, когда прочитаем стихотворение.

5.Чтение стихотворения про себя.

Вопросыпослечтения О чем это стихотворение?

Б. Заходер – любитель играть в слова. Какой же смысл он вложил

в слово переменав тексте? А в заглавии?

С кем же происходит «перемена» на «перемене»?

Сумели ли мы определить тему и настроение стихотворения?

Что необычного в настроении стихотворения, в eго композиции? Сколько в нем строф? (Оно не разделено на строфы. Это рассказ в стихах.)

-Прочитаем вслух, проследим, как развивается действие, чтобы попробовать нарисовать словесно диафильм к стихотворению Б. Заход ера.

6. Чтение стихотворения по фрагментам, работа с текстом во времячтения.

После прочтения 1-2 строк:

С каким настроением следует читать эти строки? Почему вы так решили? Чье настроение передается в них? Кому принадлежат слова – Перемена! Перемена! (Дети ждут перемену, радуются ей. Вот и в голосе звонка слышна мелодия, онзаливается, а не дребезжит. Представьте себе, что сейчас откроются двери классов, и оттуда

появятся ученики… Какие они? Читаем дальше.

После 3-6 строк:

Кого же мы видим? Каким предстает перед нами Вова? Его поведение на переменке – случайность? Как Б. Заходер об этом говорит? (Он так ведет себя всегда, «первый непременно вылетает» – всегда, обязательно, постоянно.)

После 7-12 строк:

–Какие предложения по интонации мы прочитали?

Каким тоном следует их читать? (Изумление, удивление, не верим тому, что видим.)

Отчего же такое удивление?

Что имел в виду автор под выражением «продремавший весь урок»? (Не работал, был пассивным.)

Как вы думаете, кто мог наблюдать за Вовой, а потом так удивиться его поведению? (Учитель, который вел урок; одноклассники Вовы… сам рассказчик.)

Что значит несомненно? (Действительно, в самом деле.)

Расставим логическое ударение в восклицательном предложении.

Попробуем прочитать с верной интонацией. Если он, /То, несомненно,/ С ним бо-о-льшая перемена!

-В чем же она заключается, эта «большая перемена»? Будем читать дальше.

14-15 строки:

Как следует прочитать эти предложения? (С восторгом, восхищением…)

Какое слово вам показалось непонятным? Сможете ли объяснить его значение? Попробуйте подобрать однокоренные слова. [Беда, бедокурить.)

Откроем толковый словарь С.И. Ожегова, отыщем слово бедовый. Бедовый- (разг.) шустрый, смелый.

-Какое же определение больше походит к Вове? Что имел в виду Б. Заходер? Попробуем догадаться, читая дальше.

16-27 строки:

-В каком же значении употребил автор словобедовый? (Шустрый.)

-В каком темпе следует читать это предложение? Почему? (Достаточно быстро, в ускоренном темпе. Ведь он всего за пять минут «переделал кучу дел».)

Как вы думаете, доволен ли собой Вова, докажите это словами поэта

(Предложение восклицательное. «Сделал все, что mot!».jКазалось бы, такому «удальцу» и награда полагается, а тут…

Чтение 28 строчки...«Ну а тут – опять звонок… -На что указывают знаки препинания: тире и многоточие? (Длительная пауза и резкая смена действия, настроения. Все пропало.)

– Как же реагирует Вова? Почему теперь звонок не «заливается»? дочитывают до конца.)

-Подберите синонимы к слову плетется. (Медленно идет, тащится, идет нога за ногу..)

– Прочитайте фразеологический оборот. Как понимаете его смысл? («Нет лица не нем» – расстроен, очень устал.)

Как следует прочитать предпоследнее предложение, каким тоном? (С жалостью, медленно, с сочувствием.)

Но Вова – оптимист. Какое решение он находит? («На уроке отдохнем!»)

Для чего же ходит в школу герой стихотворения Б. Заходера? Где он по-настоящему трудится?

Работа с многозначным словомперемена. Выполнение задания в тетради.

7.Повторное чтение стихотворения с выделением глаголов, наблюдение за динамикой.

Вопросы перед чтением:

–Какой части речи отдает предпочтение Б. Заходер, чтобы показать перемену в состоянии своего героя? (Много глаголов.) Можно сказать, что стихотворение очень динамичное: действие развивается быстро.-Прочитаем еще раз стихотворение «Перемена», голосом выделяя глаголы. Проследим, отчего же наступила такая усталость».

Чтение стихотворения детьми.

–Почему, на ваш взгляд, с Вовой происходит перемена на перемене? Почему ему неинтересно на уроках?

8.Работа со стихотворением после чтения.

Как, по-вашему, автор относится к герою своего стихотворения?

(Снисходительно. Он подсмеивается над ним, иронизирует, но и сочувствует ему..)

Вы заметили, что рассказчик все время присутствует в стихотворении, наблюдает за Вовой, дает комментарий его поступкам на перемене. Как вы думаете, мог ли Борис Заходер встретиться с таким Вовой в жизни, или он выдумал своего героя и сюжет стихотворения? (Автор мог наблюдать такого Вову в школе. Такие мальчишки есть во