7 декабря 2021 г. 14:52

В течение всего юбилейного года опубликовано множество материалов, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому. Еще большее количество научных трудов, научно-популярных и художественных изданий выходило на тему его жития ранее. В основном они касались политической деятельности1 святого князя, значимости его цивилизационного выбора2, его военного таланта3, его личного благочестия4 и т.д. При этом в житии князя Александра остается момент, который требует надлежащего осмысления, — это его христианская кончина. В «Журнале Московской Патриархии» опубликована статья доцента кафедры теологии МПГУ священника Георгия Харина, посвященная истории последних дней благоверного князя Александра Невского (№ 12, 2021, PDF-версия).

Безмерное желание принять ангельский образ

Итак, в 1262 году великий князь Александр Ярославич отправился к хану Берке.

В том же году пошел князь Александр в Татары, и удержал его Берке, не пустив в Русь; и зимовал в Татарах, и разболелся.

Так пишет автор Новгородской первой летописи старшего извода. Историки по-разному объясняют причины, которые вынудили русского князя отправиться к ордынскому хану. Нередко полагают, что Александр хотел предотвратить кару, которую ожидали после восстания в русских городах. Но имеющиеся в нашем распоряжении источники, и прежде всего Житие князя Александра, иначе объясняют причины этой драматической поездки:

Было же тогда великое насилие от иноплеменников: сгоняли христиан, веля им вместе с собой воевать. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей от беды той5.

Князю Александру Ярославичу, кажется, удалось на этот раз «отмолить» русских людей от участия во внутренней ордынской войне. Почти весь 1263 год — последний в своей жизни — князь Александр Ярославич провел в Орде, по-видимому, скитаясь вместе с ханом Берке по его многочисленным кочевьям. И только осенью — уже больным — князя отпустили наконец обратно на Русь. Однако до стольного Владимира Александру Ярославичу добраться было не суждено. Из Новгородской Первой летописи старшего извода:

В лето 6771 (1263). Пришел князь Александр осенью из Татар, весьма нездоров. И пришел на Городец, и принял пострижение в 14-й [день] месяца ноября, на память святого апостола Филиппа. Той же ночью и преставился, и повезли его во Владимир, и положили его в монастыре Рождества Святой Богородицы. И, собравшись, епископы и игумены с митрополитом Кириллом, и со всем иерейским чином, и с черноризцами, и со всеми суздальцами с честью погребли его в 23 [день] того же месяца, на святого Амфилохия, в пятницу. Дай, Господи милостивый, видеть лицо Твое в будущем веке ему, который потрудился за Новгород и за всю Русскую землю…6

Более подробно рассказывается о кончине благоверного князя в его Житии:

Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей своих от этой беды.

А сына своего Дмитрия послал в Западные страны, и все полки свои послал с ним, и близких своих домочадцев, сказав им: «Служите сыну моему, как самому мне, всей жизнью своей». И пошел князь Дмитрий в силе великой, и завоевал землю Немецкую, и взял город Юрьев, и возвратился в Новгород со множеством пленных и с большой добычею.

Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от царя, и дошел до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, прибыв в Городец, разболелся. О, горе тебе, бедный человек! Как можешь описать кончину господина своего! Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как не вырвется сердце твое с корнем! Ибо отца оставить человек может, но доброго господина нельзя оставить; если бы можно было, то в гроб бы сошел с ним!

Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил же его Бог и больший чин принять — схиму. И так с миром Богу дух свой предал месяца ноября в четырнадцатый день, на память святого апостола Филиппа.

Митрополит же Кирилл говорил: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской!» Иереи и диаконы, черноризцы, нищие и богатые и все люди восклицали: «Уже погибаем!»

Святое же тело Александра понесли к городу Владимиру. Митрополит же, князья и бояре и весь народ, малые и большие, встречали его в Боголюбове со свечами и кадилами. Люди же толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его на честном одре. Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, даже земля содрогнулась. Положено же было тело его в церкви Рождества святой Богородицы, в великой архимандритье, месяца ноября в 24 день, на память святого отца Амфилохия.

Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было положено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом и Кирилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою и взял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и слегка отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем митрополит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его душа покинула и везли его из дальних краев в зимнее время! И так прославил Бог угодника Своего7.

Так сообщает о кончине князя его древнее Житие. Вот, собственно, и предмет нашего исследования:

Великий же князь Александр Ярославич, ревновав о Господе Боге своем крепко, оставив земное царство и желая Небесного Царствия, принял ангельский образ монашеского жития; еще сподобил его Бог больший чин восприяти — схиму…

К старости тоже постригусь

Принятие монашества — серьезный и ответственный шаг. Что подвигло великого князя на это решение? Понять это — почувствовать его эпоху. Кстати, в иные времена такой выбор едва ли бы был поощрен: Петр I даже запретил своим указом, продублированным синодальным распоряжением от 15 июня 1724 года, изображать Александра Невского в монашеском чине:

Святого благоверного великого князя Александра Невского в монашеской персоне никому отнюдь не писать, а только в одеждах великокняжеских8.

Очевидно, что это было вызвано желанием Петра I противопоставить новую столицу Санкт-Петербург старой, Москве. Главной святыней Москвы всегда оставалась Лавра преподобного Сергия с самим Радонежским чудотворцем. Во-первых, образ преподобного Сергия с его глубоким благочестием и ревностью ко спасению на духовной стезе совершенно не вязался с петровскими идеями всеобщей полезности, заимствованными у голландских мыслителей. Во-вторых, Лавра преподобного напоминала Петру о его мятежной юности и о его позорном бегстве под ее стены. Поэтому так нужна была «светская лавра» со «светским» святым — образа жизни не монашеского и подвига не церковного. Именно этим объясняется основание Александро-Невской лавры и перенос сюда из Владимира мощей святого князя, а также запрет на его изображение в иноческих одеждах.

Вернемся к вопросу монашеского пострига Александра Невского. Чем он вызван? Дань традиции или потребность души? Начнем с того, что, действительно, предсмертный постриг — традиция, на Руси в то время весьма распространенная. Этот обычай был заимствован из среды византийской аристократии. По меньшей мере 17 византийских императоров приняли постриг накануне своей смерти или же после своего свержения с престола (в последнем случае зачастую не по своей воле: Андроник II Палеолог, Иоанн VI Кантакузин, Исаак I Комнин, расстригшаяся и позднее снова постриженная Зоя, ее расстриженная сестра Феодора, Михаил VII Дука, Михаил I Рангаве, Роман I Лакапин, Феодосий III и другие).

Известно, что перед смертью принял постриг император Михаил IV Пафлагонский (1041), Мануил I Комнин — под именем Матфей (1180), Иоанн VII Палеолог — Иоасаф (1408), Мануил II Палеолог — Матфей (1425). Из женщин перед смертью, как известно, постриглись императрица Ирина (супруга Иоанна II Комнина) — Ксения (1134), невестка императора Анна Далассина9.

Существует достаточное количество исследований о развитии института монашества на Руси. Среди них особо стоит отметить коллективный труд Б.А. Успенского и Ф.Б. Успенского «Иноческие имена на Руси»10. Здесь интересующий нас вопрос рассмотрен подробно. Действительно, на Руси с раннего времени существовал обычай принимать великую схиму в ожидании близкой кончины. Эта традиция бытовала в монастырях, и она становится предметом обсуждения в «Вопрошании Кирика». Кирик Новгородец спрашивал Нифонта, архиепископа Новгородского (1130-1156), хорошо ли ему было бы в старости принять великую схиму; Нифонт отвечал утвердительно:

А вот что я сказал владыке: я еще без схимы, но к старости тоже постригусь, может, тогда я стану лучше, но я плох и болен11.

Кирик также спрашивал Нифонта, может ли он, Кирик, не будучи схимником, постричь в схиму человека, которому грозит скорая кончина:

А вот опять же некий чернец покаялся у меня, можно ли будет вскоре постричь его в схиму? Или это не годится, постригать, будучи самому без схимы? Если ты мне повелишь, то было бы очень хорошо. Сказал: «Добро ты помыслил, чтобы, как сказал, к старости постричься в схиму. А для пострижения монахов — на то ты и священник, и постриги его в схиму. Священство есть превыше всего, на то и существует освящение». И я поклонился владыке челом12.

И на этот раз Нифонт отвечал утвердительно, ссылаясь на то, что Кирик является священником и тем самым имеет на это право.

От Бога данный тебе дар

В Киево-Печерском патерике рассказывается о Пимене Многострадальном, которого родители принесли в Печерский монастырь для исцеления; он хотел принять постриг, но родители на это не соглашались. Неожиданно его все же постригают в великую схиму, и он получает новое имя. Это описывается как чудо:

Когда же он изнемог так, что отчаялись за его жизнь, — принесли его в Печерский монастырь, чтобы исцелился он молитвами тех святых отцов или от их рук принял святой иноческий образ. Родители же Пимена, сердечно любя его, не оставляли детища своего и всех просили молиться за их сына, чтобы он исцелился от недуга. И много потрудились те преподобные отцы, но ничто не приносило пользы ему, ибо его молитва превозмогала все другие, а он просил себе не здоровья, а усиления болезни, так как боялся, что если он выздоровеет, то родители увезут его из монастыря, и не осуществится мечта его. Отец же и мать все время были с ним и не давали его постричь, и блаженный, опечалившись, стал прилежно молиться Богу, чтобы Он исполнил желание его.

И вот однажды ночью, когда все вокруг спали, вошли со свечами туда, где лежал Пимен, похожие на скопцов светлых, и несли они Евангелие, и рубаху, и мантию, и куколь, и все, что требуется для пострижения, и сказали ему: «Хочешь, чтобы мы постригли тебя?» Он же с радостью согласился, говоря: «Господь вас послал, повелители мои, исполнить желание сердца моего». И тотчас начали они спрашивать: «Зачем пришел, брат, припадая к этому святому жертвеннику и к святому братству этому? Желаешь ли сподобиться иноческого великого ангельского образа?» И все прочее исполнили по чину, как написано в уставе, потом в великий образ постригли его, и надели на него мантию и куколь, и все, что следует, отпевши, великого ангельского образа сподобили его, и, целовав его, дали ему имя Пимен, и, возжегши свечу, сказали: «Сорок дней и ночей эта свеча не угаснет». Свершив все это, они пошли в церковь, волосы же постриженного взяли с собой в платке и положили на гроб святого Феодосия13.

Иноки же, бывшие в кельях, слыша звуки пения, перебудили спавших вокруг, думая, что игумен с кем-то постригает Пимена или что тот уже скончался, и вошли все вместе в келью, где больной лежал, и нашли всех спящими: и отца, и мать, и рабов. И вместе с ними подошли к блаженному, и все ощутили благоухание, и увидели его веселым и радостным и облаченным в иноческую одежду. И спросили его: «Кто тебя постриг и что за пение мы слышали? Вот родители твои были с тобой и ничего этого не слыхали». И сказал им больной: «Я думаю, что это игумен, придя с братиею, постриг меня и дал мне имя — Пимен. Их пение и было то, что вы слышали, и про свечу они сказали, что она будет сорок дней и ночей гореть; взявши же мои волосы, они пошли в церковь». Услышав это от него, пошли и увидели, что церковь закрыта, и разбудили пономарей, и спросили их, не входил ли кто в церковь после вечерней молитвы? Они же отвечали, говоря, что никто не входил в нее и что ключи у эконома. Взяв ключи, пошли в церковь и увидели на гробе Феодосия в платке волосы Пимена, и рассказали обо всем игумену, и стали искать, кто постригал Пимена, и не нашли. И поняли все, что то был Промысл свыше, от Бога. И стали раздумывать о бывшем чуде, говоря: «Может ли оно засчитаться Пимену за уставное пострижение?» Но так как свидетельство имелось: церковь была заперта, а волосы оказались на гробе святого Феодосия, и свеча, которой хватило бы только на день, сорок дней и ночей непрестанно горела и не сгорала, то и не стали совершать над Пименом пострижения, сказав ему: «Достаточен для тебя, брат Пимен, от Бога данный тебе дар и нареченное тебе имя»14.

Этот отрывок из Патерика очень важен: он позволяет примерно представить, как происходило пострижение великого князя Александра на его смертном одре. Интересно также, что этот рассказ Патерика заканчивается весьма полезным поучением:

Из этого, братья, следует, кажется мне, вот что разуметь: если кто в болезни пострижется с верою, прося у Бога жизни, тот как в монашеском подвиге послужит ему; владеющий же жизнью и смертью Господь если и отведет его от мира, то, подобно работникам, нанятым в одиннадцатый час, признает его равным праведникам. Кто же говорит так: «Когда увидите меня умирающим, то постригите меня», — суетна того вера и пострижение15.

Обрести главное

Множество примеров из житийной литературы древнерусского периода свидетельствуют о том, что монахи Древней Руси стремились принять схиму перед кончиной. Со временем и миряне начинают принимать великую схиму — первоначально, возможно, подражая монахам.

Со второй половины ХІІ века пострижение перед смертью в великую схиму получает распространение в княжеской среде16, в дальнейшем то же продолжают делать и цари, вплоть до Романовых (у последних, по-видимому, такой родовой традиции не было). Если смерть приходила преждевременно, то иногда — в исключительных случаях — постригали и после смерти, как это случилось с Иваном Грозным и как, по-видимому, могло случиться с Василием ІІІ; это свидетельствует об устойчивости данного обычая17.

В Древней Руси мы знаем даже случай коллективного предсмертного пострига. В 1238 году, когда татары захватили Владимир-на-Клязьме, князь Всеволод Юрьевич с матерью, своими людьми и владыкой Митрофаном внидоша въ святую Богородицю и истригошася вси въ образъ чрънечьскии и въ скыму18.

Великая схима, таким образом, символизирует готовность к смерти.

Обычай предсмертного пострижения связан с представлением о том, что монашеский постриг, подобно крещению, очищает человека от всех предшествующих грехов. Этот мотив находит отражение в «Сказании о Мамаевом побоище»: по благословению преподобного Сергия Радонежского братья-иноки Александр Пересвет и Андрей Ослабя, отправляясь на смертный бой, принимают схиму19. К пострижению в схиму, таким образом, стали относиться как к таинству.

Такое отношение к монашескому постригу связано с особым влиянием на древнерусскую Церковь преподобного Симеона Нового Богослова. Эпоха Симеона Нового Богослова, Х век, — это эпоха монашеского ренессанса. Преподобный Симеон, не колеблясь, называет своих монахов, в том числе и не имеющих сана, «народом Христа, священным стадом, царским священством»20. Видимо, потому на Руси, которая именно в это время усваивает христианство, взгляд на монашество как на единственно верный путь к спасению стал весьма распространенным. В своем послании Поликарпу епископ Симон, например, заявляет:

Аз бых рад оставить свою епископию… Пред Богом тебе молвлю: всю сию славу и власть яко калъ мнел быхъ, аще бы ми трескою тчати за вороты, или сметием валятися в Печерком манастыри и попираему быти человеком…21

В древнерусской житийной литературе можно найти множество примеров, иллюстрирующих мысль об особом значении монашества22. Видимо, этим обстоятельством объясняется и то громадное влияние, которое монастыри оказывали на древнерусское общество, и то благоговение, которое это общество имело к монашеству вообще и к постригу в частности.

Стало быть, принимая монашеский постриг перед самой кончиной, святой благоверный князь Александр, с одной стороны, следовал благочестивому обычаю своего времени, а с другой — через это пострижение он стремился обрести главное, что составляло весь смысл его земного пути, — жизнь вечную во Христе Иисусе, Господе нашем.

Священник Георгий Харин

1 См., напр.: Гарин Е.-Н. Выбор Александра Невского как основа приоритетов политики российского государства // Вестник Вятского государственного университета. 2016. № 10. С. 28-30; Голубев А. Ю. Александр Невский как великий политический и военный деятель Руси // Военная мысль. 2018. № 10. С. 102-109; Данилевский И.Н. Александр Невский и Тевтонский орден / Текст: электронный // Слово.ру: Балтийский акцент: [сайт]. 2011. № 3-4. С. 105-111; Фомина К. Значение «Ледового побоища» в истории России // От Александра Невского до наших дней: уроки истории: Материалы VIII Международных Александро-Невских чтений. Псков: Гос. ун-т, 2017. С. 109-110.

2 См., напр.: Данилевский И.Н. Указ. соч. С. 105-111; Жеребкин М.В. Исторический выбор Александра Невского // Наука, образование и культура. 2017. № 3 (18). С. 13-19; Олейник И.А. Исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель Золотой Орде // Педагогический поиск. 2018. № 5. С. 31-33; Рыбаков С.В. Стратегический выбор Александра Невского // Мир Евразии. 2013. № 4 (23). С. 50-54.

3 См., напр.: Бахтин А.П. Ледовое побоище: о построении «свиньей» или «острой колонной» / Текст: электронный // Слово.ру: Балтийский акцент: [сайт]. 2015. № 2 / 3. С. 63-86; Голубев А.- Ю. Указ. соч. С. 102-109;Конявская Е.Л. Образ Александра Невского в русских летописях / Текст: электронный // URL: http://www.drevnyaya.ru / vyp / 2009_2 / part6.pdf; Кривошеев Ю. В. Феномен национального героя в общественном сознании и идеологии (на примере Александра Невского) // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 15. С. 43-57; Лашкова О. Князь Александр Невский: герой средневековой Руси // История. 2017. № 3 / 4. С. 42-49; Свердлов М.Б. Александр Невский — гений стратегии и тактики // Петербургский исторический журнал: исследования по российской и всеобщей истории. 2017. № 3 (15). С. 7-31; Фомина К. Указ. соч. С. 109-110.

4 См., напр.: Алексеев С. Александр Невский: жизнь, ставшая житием // Родина. 2013. № 8. С. 2-5; Богданов А.П. Нравственный выбор Александра Невского // Преподавание истории и обществознания в школе. 2016. № 7. С. 3-11; Долгов В.В. Биография Александра Невского в зеркале «исторического нарратива» // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2016. № 5. С. 190-212; Он же. Родители Александра Невского в отечественной историографии и генеалогии // Вестник Удмуртского университета. (История и филология). Т. 30. 2020. № 1. С. 88-94; Ефимов В.Ф., Никольский Е.В. Личность Александра Невского сквозь многовековую мифологию // Studia Humanitatis. 2014. № 3. С. 1; Кривошеев Ю.В., Соколов Р.А. Феномен национального героя в общественном сознании и идеологии (на примере Александра Невского) // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2013. № 15. С. 43-57; Менщиков И.С. Роль образа Александра Невского в воспитании национальной идентичности // Историко-педагогические чтения. 2018. № 22. С. 124-131.

5 Летописи / Текст: электронный // Библиотекарь.Ру: URL: http://www.bibliotekar.ru / rus / 96.htm.

6 Там же.

7 Житие Александра Невского // Древняя русская литература: хрестоматия / составитель Н. И. Прокофьев. М., 1980. С. 118-123.

8 Полное собрание постановлений по Ведомству Православного исповедания. Т. 4. № 1318.

9 Соколов И.И. Состояние монашества в Византийской Церкви с середины IX до начала XIII века (842-1204). СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003.

10 Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Иноческие имена на Руси. М.: Институт славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2017.

11 РИБ. VI. № 2. Стлб 25. Вопрос 6. Цит. по: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч. С. 213.

12 РИБ. VI. № 2. Стлб 25-26. Вопрос 8. Цит. по: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч.

13 Феодосий Печерский выступает здесь как восприемник или поручитель новопостриженного монаха. В Синайском евхологии в чине пострижения в великую схиму восприемник именуется «подъемлющим власы» (Л. 82-83об., 87). См. подробнее: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч. С. 89, примеч. 33.

14 Киево-Печерский Патерик. Т. 4: XII век / подгот. текста Л.А. Ольшевской, пер. Л.А. Дмитриева. СПб.: Наука, 1997.

15 Там же.

16 См.: Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 2. М., 1904.

17 См.: Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Указ. соч. С. 211.

18 Полное собрание русских летописей. Т. ІІІ. М., 2000. С. 287.

19 Сказание о Мамаевом побоище.

20 Цит. по: Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов. Париж, 1980. С. 126.

21 Киево-Печерский патерик // РНБ. Ф. 893. (Собр. Ю.А. Яворского). № 9. Л. 18 об.

22 См. об этом: Василий (Кривошеин), архиеп. Указ. соч. С. 143; Иларион (Алфеев), игум. Преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание. СПб., 2001. С. 608; Концевич И.Н. Стяжание Духа Святаго в путях Древней Руси. М., 1993. С. 38.

«Церковный вестник»/Патриархия.ru

27 ноября 1782 года родился Андрей Кайсаров, публицист, филолог, поэт.

Личное дело

Андрей Сергеевич Кайсаров (1782 – 1813) родился в Москве в дворянской семье. Начальное образование получил дома и в Московском университетском благородном пансионе. В 1795 году стал студентом Московского университета, но на следующий год император Павел выпустил указ, согласно которому все дворянские дети, записанные с детства в полки, должны были явиться для несения службы. Андрей Кайсаров стал капралом Семеновского гвардейского полка, спустя примерно год получил звание сержанта. Зимой 1798 года в звании гвардии ротмистра был переведен в Москву.

В Москве Кайсаров становится постоянным участником кружка молодых свободомыслящих людей, любителей Шиллера и литературы «Бури и натиска». Среди ближайших друзей Кайсарова — Андрей и Александр Тургеневы, Василий Жуковский, будущий профессор Московского университета Алексей Мерзляков, Александр Воейков. Под влиянием друзей Андрей начинает заниматься литературой и самообразованием. Он решает оставить военную службу и, хоть и с большим трудом, добивается отставки.

В 1801 году Кайсаров и его друзья создают в Москве «Дружеское литературное общество», собрания которого происходили в доме Воейкова на Девичьем поле. Алексей Мерзляков позднее вспоминал: «Мы строго критиковали друг друга письменно и словесно, разбирали знаменитейших писателей,.. спорили много и шумно за столом ученым и расходились добрыми друзьями по домам».

Вскоре Кайсаров пришел к выводу, что ему необходимо получить более фундаментальное образование. Он интенсивно изучает немецкий и английский языки, а затем отправляется в Германию, в Геттингенский университет, где занимается под руководством профессора Августа Шлёцера, автора трудов по русской истории. Кайсаров изучает русскую историю и экономику. В 1804 году на немецком языке он публикует труд о славянской мифологии (русский перевод вышел в 1809 году). А два года спустя успешно защищает диссертацию. Одновременно он занимался изучением славянских языков и сравнительно-исторического языкознания. После защиты диссертации Андрей Кайсаров вместе с Александром Тургеневым совершил путешествие по славянским землям. Они посетили Прагу, Вену, Будапешт, Загреб и даже тайно пробрались в принадлежавшую тогда Османской империи Сербию, посетив Белград. Кайсаров собирал рукописи, фольклор, знакомился с национальными деятелями, планируя создание общеславянского научно-культурного центра. Затем Кайсаров побывал в Англии, где работал над русскими рукописями в Лондоне.

После возвращения в Россию в 1811 году Андрей Кайсаров стал профессором русского языка и словесности в Дерптском университете. Там он начал вести курс русского языка и работать над двумя масштабными трудами: словарем древнерусского языка и сравнительным словарем всех славянских языков. Когда стало ясно, что близится война с Наполеоном, Кайсаров вместе еще одним профессором университета Рамбахом послал Барклаю-де-Толли письмо, в котором предложили организовать в армии типографию для ведения агитации. Получивший чин майора ополчения Кайсаров взял с собой в действующую армию из университетской типографии печатный станок и несколько типографских рабочих. Наиболее активно типография Кайсарова действовала в Тарутинском лагере.

После смерти Кутузова Кайсаров не захотел оставаться на штабной службе и перешел в партизанский отряд своего брата Паисия. 14 мая 1813 года он погиб в тылу неприятеля под Гейнау.

Чем знаменит

Походная типография Андрея Кайсарова стала центром русской публицистики во время Отечественной войны 1812 года. Кайсаров выпускал воззвания к местному населению, приказы по армии, первую в отечественной истории фронтовую газету «Россиянин» (выходила на русском и немецком языках). Им же была издана поэма Василия Жуковского «Певец во стане русских воинов», а также посвященные войне басни Крылова. Кайсаров был автором всех листовок, доставлявшихся во французские войска.

О чем надо знать

В Геттингене Андрей Кайсаров защитил диссертацию «Об освобождении крепостных в России» («Dissertatio inauguralis philosophico-politica de manumittendis per Russiam servis»). Он рассмотрел экономические аргументы против крепостного права, указав, что оно тормозит развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности. Кайсаров опровергал распространенное в те годы мнение, что крепостные крестьяне сами не желают освобождения. Он считал крестьянство самым здоровым как духовно, так и физически сословием России. Положительным опытом Кайсаров считал крестьянскую реформу 1804 года в Лифляндии. Диссертация была посвящена императору Александру I, которому был преподнесен отпечатанный экземпляр.

Прямая речь

О ты, которого так много я любил,

Кого любезнее, всего милее чтил,

Чья дружба кроткая мне счастье доставляла

И в одиноку грудь отраду мне вливала,

Кем бывши я любим, о счастье не мечтал,

Всё счастие мое в тебе одном вмещал,

С тобою должен я, мой милый друг, расстаться!

Счастливым можно ли ввек смертному остаться?!

И мне назначено суровою судьбой

Далеко от тебя вести в тоске век свой!

А. С. Кайсаров «А. И. Тургеневу» (1801)

«Изустные предания, конечно, составляют драгоценный источник, но сами по себе они не могут никогда удовольствовать историка в полной мере. Сей требует еще, кроме всего того, неизменных памятников, избегших от опустошения времени. В учении о богах могут служить такими памятниками: сочинения, изображения идолов, священные в древности сосуды, храмы, обычаи, сохранившиеся доселе, и тому подобные предметы. Но всего этого у славян или вовсе нет, или есть очень немного. Сочинений о идолопоклонстве, писанных или современниками, или жившими скоро после них писателями, находится у них весьма мало. Но они имели стихотворцев, и притом во времена мрачнейшей древности. Это доказала нам недавно в России найденная песнь из двенадцатого века. Песнопевец упоминает еще в стихотворении своем о Бояне, который жил гораздо прежде, и еще более прославился в стихотворном искусстве. Но где его сочинения? Где сочинения, может быть, других еще многих писателей? И они равно поглощены всепожирающим временем; а гордый южный европеец мог предков наших называть варварами! Конечно, встречаются нам инде немногие и притом весьма рассеянные известия, которые однакож сообщают то одни только имена, то недостаточные и темные повествования. Тут нужен дух опытного критика, чтобы из этого хаоса образовать нечто целое».

А. С. Кайсаров «Мифология славянская и российская»

«Кайсаров с необычайной энергией занимается политическими науками. По совету своего учителя Кайсаров разрабатывает программу чрезвычайно широкого изучения народной жизни славян. Либерализм и народность сливаются у него в единый план создания «науки о народе» с неслыханным для того времени охватом материала и проблем. В замысел его входят исследования фольклора всех славянских народов. Он посещает земли чехов, лужицких сербов и хорватов. Его интересуют и сербы, и он совершает очень опасное путешествие в захваченные Турцией районы: отношения между Турцией и Россией в те годы были крайне враждебны. К этому времени Кайсаров — университетски образованный человек. Он проводит известный срок в Англии и Шотландии. В Англии он, в частности, собирает рукописи, касающиеся русской истории».

Ю. М. Лотман

«Типография превратилась фактически в голос молодых офицеров, группировавшихся вокруг Кутузова и активно его поддерживавших. После Бородинского сражения, во время ночного отступления, Кайсаров встретил своего старого друга, поэта В. Жуковского. Через Москву они прошли вместе. Александр Чичерин провел ночь после сражения в философских спорах с друзьями; Кайсаров и Жуковский иначе: они зашли в Успенский собор в Кремле и отслужили молебен за спасение России. Размышления Чичерина о будущем России и молебен Кайсарова и Жуковского — две стороны того нового, что переживала русская молодежь в 1812 году. Офицеры из армии Потемкина и Суворова думали и говорили о другом. Типография Кайсарова развила особенно активную деятельность в Тарутинском лагере. Плоды ее, видимо, дошли до нас далеко не полностью».

Ю. М. Лотман

6 фактов об Андрее Кайсарове

- Род Кайсаровых известен с XV века. На гербе этой семьи был изображен «на лазуревом поле обращенный вниз серебряный ключ, положенный на скрещенные обращенные вверх серебряные же меч и стрелу».

- Брат Андрея Кайсарова – Паисий – был генералом русской армии, адъютантом Кутузова в Молдавском походе и во время Отечественной войны, партизаном и героем 1812 года. Другой брат – Михаил – вместе с Андреем входил в «Дружеское литературное общество», был переводчиком Стерна. Третий брат, Петр Кайсаров, был поэтом, дипломатом Александра I, переводчиком.

- Среди произведений Андрея Кайсарова есть сатира «Описание бракосочетания г. Карамзина», пародирующая литературу сентиментализма.

- Согласно описаниям гибели Андрея Кайсарова, он взорвал себя вместе с артиллерийским обозом, чтобы тот не попал в руки неприятеля.

- Стихотворения Кайсарова при его жизни не издавались. Рукопись с его стихами сохранилась в архиве братьев Тургеневых. Первое издание отдельных стихотворений произошло в 1912 году в журнале «Русский библиофил».

- Жизнь и творчество Кайсарова исследовал известный филолог Ю. М. Лотман, написавший монографию «Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени».

Материалы об Андрее Кайсарове

Статья об Андрее Кайсарове в русской Википедии

Андрей Кайсаров в проекте «Хронос»

Биографическая справка

Баженова А. И. «А. С. Кайсаров — забытый герой раннепушкинской эпохи»

Произведения А. С. Кайсарова

Одно из самых таинственных зданий Омска ранее принадлежало церкви. Потом его перестроили, а уже в XXI веке в стене дежурной части нашли фрески.

В этом году в Омской области началась реконструкция здания по улице Ленина, 2, которое больше известно как «серый дом». Здесь размещаются управления ФСБ и МВД России по Омской области.

Это здание считается одним из самых таинственных в Омске. Посторонним людям без приглашения зайти сюда практически невозможно, а те, кто там работают, неохотно рассказывают об этом месте. Между тем об этом здании ходят легенды. Главная из них заключается в том, что в былые годы не все люди, которые туда заходили или которых заводили, потом выходили назад. Попросту говоря, их там расстреливали. Но правда ли это?

Корреспондент РИА «Омск-информ» попытался найти интересные факты из истории «Серого дома» и разгадать некоторые тайны. Сделать это оказалось очень сложно. Различные издания содержат похожий справочный материал, хотя в архивах и попадаются интересные газетные публикации, из которых по крупицам получилось собрать хоть какую-то информацию.

Архиерейский дом

Строительство на этом месте началось весной 1904 года. Но тогда никто и подумать не мог, что здесь когда-то будут размещаться органы правоохранительной направленности.

Строили в 1904 году Архиерейский дом с домовой церковью в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и Духовную консисторию (епархиальное управление). Строительство этих зданий велось на средства Священного синода, который часть денег получал из государственной казны. Комплекс зданий был запроектирован синодальным архитектором Евгением Морозовым в январе 1903 года.

Этот известный мастер с 1891 года состоял помощником производителя работ по перестройке здания Большого театра в Петербурге под консерваторию, а ранее участвовал в перестройке здания Английского клуба на Дворцовой набережной. Морозов являлся автором многих церковных построек.

Производителем работ на строительстве Архиерейского дома был Моисей Шухман, окончивший Институт гражданских инженеров и исполнявший должность акмолинского областного архитектора. Здание духовной консистории возводилось в то же время. Оно строилось под наблюдением акмолинского областного инженера А. Л. Зуева. Подрядчиком на строительстве епархиальных зданий был троицкий купец М. И. Печенин.

Срок окончания строительства Архиерейского дома с Крестовой церковью запланировали на 1 октября 1906 года, но работы затянулись до конца 1909-го. Комплекс зданий с квадратными окнами первого этажа и полуциркульными окнами второго с богатыми порталами и изысканным декором в русском стиле стал украшением Омска. Этот ансамбль создавался по единому художественному замыслу, который был проникнут идеей придания ему ярко выраженного национального характера. Одной из особенностей комплекса была его двуцветность, и белокаменные фигурные детали прекрасно читались на фоне красных кирпичных стен.

Архиерейский дом был г-образной формы с парадным входом в виде красного крыльца под аркой на столбах из профильного кирпича со стороны улицы Тарской. Крестовую церковь при доме архиерея венчал шатер с луковичной главкой, росписи внутри были сделаны художником Артемьевым.

Новым словом в технологии строительства для Омска были полы из асфальта по бетонному основанию. Полы жилых и общественных помещений были покрыты паркетом и метлахской плиткой. Лестница в Архиерейском доме была мраморной.

В Архиерейском доме и Крестовой церкви проходили важные для Омска тех лет события. Так, 18 марта 1913 года в Архиерейском доме под председательством архиепископа Акмолинского состоялось организационное собрание совета Общества трезвости. А 29 и 30 апреля 1913 года в Омске состоялось церковное торжество в день памяти святителя Никиты, епископа Новгородского. Богослужения совершались архиепископом Андронником в Крестовой церкви, где находилась икона святых Новгородских угодников. Также стоит отметить, что при Крестовой церкви существовал архиерейский хор.

2 февраля 1918 года в связи с декретом об отделении церкви от государства власть потребовала от архиепископа Сильвестра освободить здания. В воскресенье, 4 февраля, было прочитано послание патриарха Тихона. Протоиерей Александр Соловьев произнес проникновенную речь о гонении на церковь, прихожане плакали. Ночью 6 февраля отряд вооруженных красногрвардейцев ворвался в Архиерейский дом, убил эконома Николая Цикуру и арестовал святителя Сильвестра. Звонарь собора созывал прихожан колокольным звоном, пока не был ранен. На всех церквях зазвонили в колокола, народ заполнил площадь, Сильвестр был освобожден.

В 1920 году епархиальные здания и имущество национализировали. В Архиерейском доме разместили психиатрическую больницу, а затем чрезвычайную комиссию с внутренней тюрьмой. В 1930-е гг. здесь размещалось управление охраны общественного порядка.

Перестройка

17 февраля 1935 года Президиум Омского облисполкома принял решение о перестройке Архиерейского дома и Духовной консистории в большое здание Управления народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Для реконструкции церковных объектов под здание НКВД использовали кирпичи взорванного в том же 1935 году Успенского кафедрального собора.

Оба здания были объединены и надстроены до четырех этажей. Между церковью и консисторией была построена четырехэтажная вставка. Здание НКВД поглотило бывший Архиерейский дом и Духовную консисторию.

Обновленное здание считалось одной из лучших административных построек города того времени. Автором довольно сложного проекта стал выпускник Омского художественно-промышленного техникума Евгений Семенов, в качестве консультанта был привлечен уже упомянутый Моисей Шухман, поскольку при реконструкции помимо архитектурных, нужно было решить ряд инженерных задач по несущей способности фундаментов и стен, по конструктивной возможности перепланировки и т. д.

При реконструкции была кардинально изменена архитектура здания. Первоначально построенное в русском краснокирпичном стиле со штукатурными архитектурными деталями здание после реконструкции было перестроено в стиле постконструктивизма с чертами нарождавшегося советского ампира. При этом первоначальный декор преимущественно сохранился, но был скрыт под каменной штукатуркой. Изменился масштаб здания. В обновленном виде оно стало более монументальным. К тому же новая функция – управление НКВД, которая была одним из символов власти, требовала новой архитектуры.

Существенно изменилась и облицовка здания. Его покрыли монументальным, толстым слоем цементной штукатурки под гранит. Получили новую трактовку оконные сандрики (наличники). Вместо резных из профильного кирпича они стали иметь геометрические в духе конструктивизма формы. Оконные оси над изначальными объемами сохранили свои небольшие размеры, но окна в объемах соединительных пристроев стали несколько просторнее. Ряд окон в объеме Крестовой церкви расширены вырубкой и, очевидно, закладкой новых бетонных перемычек. Выступающая часть здания со стороны улицы Тарской – ризалит главного входа, где находилось красное крыльцо, – получила новое оформление.

Шатер над Крестовой церковью снесли, заменив куполом, и водрузили красный флаг. Церковный «восымерик» (на уровне 2-го этажа угловой части современного здания), в принципе, сохранился, а следовательно, мог сохраниться и церковный свод над разобранным шатром.

Большое единое здание протянулось фасадами на три улицы: Тарская, Ленина и Кароя Лигети (нынешняя улица Ивана Алексеева). Цвет здания стал более «холодным», официальным. Отношение к органам НКВД, как проводнику политических репрессий, сформировало мрачное восприятие в общественном сознании их «цитадели», тогда же получившей прозвище «серый дом», которое укоренилось и по сей день.

Границы старых объемов и Архиерейского дома, и Духовной консистории на современных фасадах здания можно увидеть по оконным проемам со всех сторон. Узкие окна на уличных фасадах говорят о том, что эти части здания построены на изначальных объемах Архиерейского дома и консистории. Более широкие окна – выполнены в процессе реконструкции для соединительных объемов по проекту Евгения Семенова.

Известный омский историк и краевед, заместитель директора Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина Алексей Сорокин отмечает, что здание НКВД решили разместить именно здесь, потому что Архиерейский дом оказался на центральной площади и стал, видимо, лакомым кусочком для определенных людей.

– Проект реконструкции разработал архитектор Семенов. Здание должны были увешать статуями и тому подобным декором. Перестраивали здание с 1935 по 1939 год. Потом началась война, здание осталось незавершенным в плане украшения. Но в остальном реконструкцию завершили. Потом оно неоднократно реконструировалось. Теперь это памятник двух эпох и двух стилей. Есть эклектика – Морозов и Шухман, а есть неординарный архитектор Семенов. Это не ампир, а высокий сталинский стиль. Это стиль, который прижимает человека к земле, который показывает величие государства над маленьким винтиком. Не зря в Ленинграде есть «большой дом», а в Омске – «серый дом». Архиерейский дом – эклектика – превратился в высокий сталинский стиль. Самое интересное, что эти два стиля и два назначения здания причудливо сочетаются, – говорит Алексей Сорокин.

Подземный ход к Успенскому собору

Старожилы уверяют, что Архиерейский дом и Успенский собор были соединены подземным ходом, но в годы советской власти он был замурован. В музее УМВД удалось найти любопытную газетную публикацию, автором которой был известный омский краевед Иван Шихатов. Он утверждал, что подземный ход действительно существовал. Начинался он якобы в подземелье домовой архиерейской церкви, а заканчивался под алтарем собора. Этот ход, как утверждается, использовался архиереями для быстрого перехода от жилых покоев к месту службы.

И никаких тайн он не скрывал. Тайны начались позже. До сих пор бродят слухи, что часть церковных сокровищ и секретных документов священники замуровали где-то в этом подземелье. Когда собор снесли, то подземный ход все равно остался, только со стороны храма его замуровали и засыпали.

В 1958 году на месте Успенского собора установили скульптуру Михаила Хахаева «Олень». Шихатов утверждал, что именно оленем заткнули выход из подземелья, а вход в туннель из подвала «серого дома» был закрыт плитой. Когда через несколько десятилетий на месте собора строили фонтан, то строители якобы обнаружили этот подземный туннель. Но никакие археологические раскопки проводить не стали, а туннель просто засыпали.

Омичи утверждали, что именно в этом подземелье в свое время расстреливали «врагов народа». Но доподлинно об этом никто не скажет. И непонятно, если там действительно исполнялись приговоры, то где погребены останки расстрелянных людей. Народная молва утверждает, что именно здесь хранятся кости жертв террора. У краеведа Алексея Сорокина на этот счет свое мнение:

– То ли было там подземелье, то ли не было. Расстреливали там в подвалах или не расстреливали, не знаю. Честно говоря, сомневаюсь. Для того чтобы расстреливать, были другие места. Это другое назначение здания.

Фрески в дежурной части

По устным свидетельствам старожилов, в Крестовой церкви имелись фрески. Их невозможно было уничтожить, не разрушив внутреннего штукатурного покрытия. Поэтому фрески домовой церкви были просто забелены толстым слоем извести. В 2005 году здание подверглось очередному ремонту. Рабочие, обдирая штукатурку, обнаружили в дежурной части те самые фрески, на которых были лики православных святых. Для многих сотрудников милиции, работавших тогда в областном УВД, эта находка стала полной неожиданностью. Как утверждают очевидцы, у ремонтной бригады не поднялась рука в очередной раз совершить святотатство и уничтожить остатки истории. Фрески на этот раз спрятали под листами гипсокартона.

В 2015 году министерство культуры Омской области включило здание на Ленина, 2 в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В 2020 году были проведены комплексные научные исследования, по результатам которых было принято решение о проведении ремонта фасадов и кровли здания для обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения. Во время ремонта предполагается частично заменить окна и двери, а также провести реставрацию каменной штукатурки и выполнить другие работы.

– Пусть фасад реконструируют, но главное, чтобы этот внешний вид сохранился, – говорит Алексей Сорокин. – Они эту штукатурку сколют и новую положат. Мне кажется, что улучшать облик там незачем, но, с другой стороны, там наверняка были какие-то потеки, что-то еще.

Ремонт «серого дома» завершится только в 2023 году. Возможно, за это время раскроются еще какие-то тайны этого мрачного здания и будет найдена интересная частичка истории.

Евгений Яровой

РУССКАЯ КУЛЬТУРА XIII-XV вв

В русской культуре XIII-XV вв. отчетливо прослеживаются два этапа. Внутренним рубежом в развитии культуры XIII-XV вв. явилась Куликовская битва (1380). Если для первого этапа характерны стагнация и падение после страшного удара монгольских полчищ, то после 1380 г. начинается ее динамичный подъем, в котором прослеживается начало слияния местных художественных школ в общемосковскую, общерусскую культуру.

Устное народное творчество.В период борьбы с монгольскими завоевателями и золотоордынским игом обращение к былинам и сказаниям киевского цикла, в которых яркими красками описывались битвы с врагами Древней Руси и славился ратный подвиг народа, придавало русским людям новые силы. Древние былины обрели глубокий смысл, зажили второй жизнью. Новые легенды (такие, как, например, «Сказание о невидимом граде Китеже» — городе, ушедшем на дно озера вместе со своими храбрыми защитниками, не сдавшимися врагам, и ставшем для них невидимым), звали русских людей на борьбу за свержение ненавистного золотоордынского ига. Складывается жанр поэтических исторических песен. К их числу относится «Песня о Щелкане Дудентьевиче», которая рассказывает о восстании в Твери в 1327 г.

Летописание.В условиях, когда шло восстановление хозяйства и наметился его подъем, все более необходимыми становятся деловые записи. С XIV в. начинается использование бумаги вместо дорогого пергамента. Рост подробностей в записях, появление бумаги повлекли за собой ускорение письма. На смену «уставу», когда буквы квадратной формы выписывались с геометрической точностью и торжественностью, приходит полуустав — более свободное и беглое письмо, а с XV в. появляется скоропись, близкая к современному письму. Наряду с бумагой в особо важных случаях продолжали использовать пергамент, различные виды черновых и бытовых записей делались, как и раньше, на бересте.

Как уже отмечалось, в Новгороде летописание не прерывалось даже в период монголо-татарского нашествия и ига. В конце XIII — начале XIV в. возникли новые центры летописания. С 1325 г. летописные записи стали вестись и в Москве. В период складывания единого государства с центром в Москве возросла роль летописания. Когда Иван III шел походом на Новгород, он не случайно взял с собой дьяка Степана Бородатого: тот мог хорошо «говорить по летописцам вины новгородские», т.е. доказать на основе летописи необходимость присоединения Новгорода к Москве. В 1408 г. был составлен общерусский летописный свод, так называемая Троицкая летопись, погибшая в московском пожаре 1812 г., а к 1479 г. относят создание Московского летописного свода. В основе их — идея общерусского единства, исторической роли Москвы в государственном объединении всех русских земель, преемственность традиций Киева и Владимира. Интерес к всемирной истории, стремление определить свое место среди народов мира вызвали появление хронографов — сочинений по всемирной истории. Первый русский хронограф был составлен в 1442 г. Пахомием Логофетом.

Исторические повести.Распространенным литературным жанром того времени были исторические повести. В них рассказывалось о деятельности реальных исторических лиц, конкретных исторических фактах и событиях. Повесть нередко являлась как бы частью летописного текста. Широкую известность до Куликовской победы получили повесть «О битве на Калке», «Повесть о разорении Рязани Батыем» (в ней рассказывалось о подвиге рязанского богатыря Евпатия Коловрата), повести об Александре Невском и др. Блистательной победе Дмитрия Донского в 1380 г. посвящен цикл исторических повестей (например, «Сказание о Мамаевом побоище»). Софоний Рязанец создал знаменитую патетическую поэму «Задонщина», построенную по образцу «Слова о полку Игореве». Но если в «Слове» описывалось поражение русских, то в «Задонщине» — их победа.

В период объединения русских земель вокруг Москвы расцвел жанр житийной литературы. Талантливые писатели Пахомий Логофет и Епифаний Премудрый составили жизнеописания крупнейших церковных деятелей Руси: митрополита Петра, перенесшего центр митрополии в Москву, Сергия Радонежского — основателя Троице-Сергиева монастыря, поддержавшего великого Московского князя в борьбе с ордынцами, с чьим именем связано формирование русского национального самосознания. «Хождение за три моря» (1466-1472) тверского купца Афанасия Никитина — первое в европейской литературе описание Индии. Свое путешествие Афанасий Никитин совершил за 30 лет до открытия пути в Индию португальцем Васко да Гамой.

Архитектура.Раньше, чем в других землях, возобновилось каменное строительство в Новгороде и Пскове. Используя предшествующие традиции, новгородцы и псковичи возводили десятки небольших по размеру храмов. Среди них такие значительные памятники архитектуры и живописи того времени, как церкви Федора Стратилата на Ручье (1361) и Спаса на Ильине улице (1374) в Новгороде, церковь Василия на Горке (1410) в Пскове. Обилие декоративных украшений на стенах, общая нарядность, праздничность характерны для этих построек. Яркая и самобытная архитектура Новгорода и Пскова практически не изменялась в течение столетий. Эту устойчивость архитектурно-художественных вкусов специалисты объясняют консерватизмом новгородского боярства, стремившегося сохранить независимость от Москвы. Отсюда ориентация главным образом на местные традиции.

Первые каменные постройки в Московском княжестве относятся к XIV-XV столетиям. Дошедшие до нас храмы: Успенский собор (1400) и собор Саввино-Сторожевского монастыря (1405) в Звенигороде, Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря (1422), собор Андроникова монастыря в Москве (1427) — продолжали традиции владимиро-суздальского белокаменного зодчества. Накопленный опыт позволил успешно выполнить важнейший заказ великого московского князя — создать могучий, полный величия, достоинства и силы Московский Кремль.

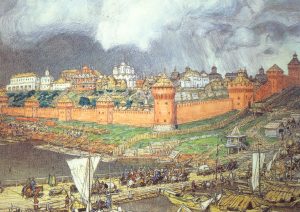

Первые белокаменные стены Московского Кремля были возведены еще при Дмитрии Донском, в 1367 г. Однако после нашествия Тохтамыша в 1382г. кремлевские укрепления сильно пострадали. Столетие спустя грандиозное строительство в Москве с участием итальянских мастеров, занимавших тогда ведущее место в Европе, завершилось созданием в конце XV — начале XVI в. ансамбля Московского Кремля, сохранившегося до наших дней. Территория Кремля в 27,5 га была защищена стеной из красного кирпича, длина которой достигала 2,25 км, толщина стен — 3,5-6,5 м, а их высота – 5-19 м. Тогда же, в XV в., были возведены 18 башен из ныне существующих 20. Башни имели четырехскатные крыши. Кремль занимал место на мысу при впадении реки Неглинной (заключенной сейчас в коллектор) в Москва-реку. Со стороны Красной площади был сооружен ров, соединивший обе реки. Таким образом, Кремль оказался как бы на острове. Это была одна из крупнейших в мире крепостей, построенная по всем правилам тогдашней фортификационной науки. Под укрытием мощных стен были возведены дворцы великого князя и митрополита, здания государственных учреждений, монастыри. Сердце Кремля — Соборная площадь, на которую выходят главные соборы; его центральным сооружением является колокольня Ивана Великого (окончательно достроена при Борисе Годунове, достигает в высоту 81 м).

В 1475-1479 гг. был сооружен главный собор Московского Кремля — Успенский. Храм начали строить еще псковские мастера (1471). Небольшой «трус» (землетрясение) в Москве разрушил стены здания. Возведение Успенского собора поручили талантливому зодчему итальянского Возрождения Аристотелю Фиораванти. Образцом ему послужил Успенский собор во Владимире. В Успенском соборе Московского Кремля Фиораванти сумел органично соединить традиции и принципы русского (прежде всего владимиро-суздальского) зодчества и передовые технические достижения европейской архитектуры. Величественный пятиглавый Успенский собор являлся крупнейшим общественным зданием того времени. Здесь цари венчались на царство, собирались Земские соборы, объявлялись важнейшие государственные решения. В 1481-1489 гг. псковские мастера возвели Благовещенский собор — домовую церковь московских государей. Неподалеку от него, также на Соборной площади, под руководством итальянца Алевиза Нового была сооружена усыпальница Московских великих князей — Архангельский собор (1505-1509). Если план здания и его конструкции выполнены в традициях древнерусской архитектуры, то внешнее убранство собора напоминает настенные украшения венецианских дворцов. Тогда же была построена Грановитая палата (1487-1491). Она получила свое название от граней, украсивших наружные стены. Грановитая палата являлась частью царского дворца, его тронным залом. Почти квадратный зал, стены которого опираются на возведенный в центре массивный четырехгранный столб, занимает площадь около 500 кв. м и имеет высоту 9 м. Здесь представляли царю иностранных послов, проводили приемы, принимались важные решения.

Живопись.Слияние местных художественных школ в общерусскую наблюдалось и в живописи. Это был длительный процесс, его следы отмечены и в XVI и в XVII вв. В XIV в. в Новгороде и Москве работал замечательный художник Феофан Грек, приехавший из Византии. Дошедшие до нас фресковые росписи Феофана Грека в новгородской церкви Спаса на Ильине улице отличаются необычайной выразительной силой, экспрессией, аскетизмом, возвышенностью человеческого духа. Феофан Грек умел сильными длинными мазками своей кисти, резкими «пробелами» создать эмоциональное напряжение, достигающее трагизма. Русские люди приходили специально наблюдать за работой Феофана Грека. Зрителей поражало, что великий мастер писал свои произведения, не используя иконописные образцы.

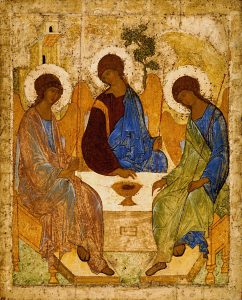

Высший подъем русского иконописного искусства связан с творчеством современника Феофана Грека — гениального русского художника Андрея Рублева. К сожалению, почти не сохранилось сведений о жизни выдающегося мастера. Андрей Рублев жил на рубеже XIV-XV вв. Его творчество было вдохновлено замечательной победой на Куликовом поле, экономическим подъемом Московской Руси, ростом самосознания русского народа. Философская глубина, внутреннее достоинство и сила, идеи единства и мира между людьми, человечность отразились в произведениях художника. Гармоничное, мягкое сочетание нежных, чистых красок создает впечатление цельности и законченности его образов. Знаменитая «Троица» (хранится в Третьяковской галерее), ставшая одной из вершин мирового искусства, воплощает основные черты и принципы живописной манеры Андрея Рублева. Совершенные образы «Троицы» символизируют мысль о единстве мира и человечества. Кисти Андрея Рублева принадлежат также дошедшие до нас фресковая роспись Успенского собора во Владимире, иконы Звенигородского чина (хранятся в Третьяковской галерее), Троицкого собора в Сергиевом Посаде.

Русская культура ХIII—XV вв

В русской культуре XIII—XV вв. отчетливо прослеживаются два этапа. Внутренним рубежом в развитии культуры XIII—XV вв. явилась Куликовская битва (1380). Если для первого этапа характерны стагнация и падение после страшного удара монгольских полчищ, то после 1380 г. начинается ее динамичный подъем, в котором прослеживается начало слияния местных художественных школ в общемосковскую, общерусскую культуру.

Устное народное творчество. В период борьбы с монгольскими завоевателями и золотоордынским игом обращение к былинам и сказаниям киевского цикла, в которых яркими красками описывались битвы с врагами Древней Руси и славился ратный подвиг народа, придавало русским людям новые силы. Древние былины обрели глубокий смысл, зажили второй жизнью. Новые легенды (такие, как, например, «Сказание о невидимом граде Китеже» — городе, ушедшем на дно озера вместе со своими храбрыми защитниками, не сдавшимися врагам, и ставшем для них невидимым), звали русских людей на борьбу за свержение ненавистного золотоордынского ига. Складывается жанр поэтических исторических песен. К их числу относится «Песня о Щелкане Дудентьевиче», которая рассказывает о восстании в Твери в 1327 г.

Летописание. В условиях, когда шло восстановление хозяйства и наметился его подъем, все более необходимыми становятся деловые записи. С XIV в. начинается использование бумаги вместо дорогого пергамента. Рост потребностей в записях, появление бумаги повлекли за собой ускорение письма. На смену «уставу», когда буквы квадратной формы выписывались с геометрической точностью и торжественностью, приходит полуустав — более свободное и беглое письмо, а с XV в. появляется скоропись, близкая к современному письму. Наряду с бумагой в особо важных случаях продолжали использовать пергамент, различные виды черновых и бытовых записей делались, как и раньше, на бересте.

Как уже отмечалось, в Новгороде летописание не прерывалось даже в период монголо-татарского нашествия и ига. В конце XIII — начале XIV в. возникли новые центры летописания. С 1325 г. летописные записи стали вестись и в Москве. В период складывания единого государства с центром в Москве возросла роль летописания. Когда Иван III шел походом на Новгород, он не случайно взял с собой дьяка Степана Бородатого: тот мог хорошо «говорить по летописцам вины новгородские», т. е. доказать на основе летописи необ- ходимость присоединения Новгорода к Москве.

В 1408 г. был составлен общерусский летописный свод, так называемая Троицкая летопись, погибшая в московском пожаре 1812 г., а к 1479 г. относят создание Московского летописного свода. В основе их — идея общерусского единства, исторической роли Москвы в государственном объединении всех русских земель, преемственность традиций Киева и Владимира.

Интерес к всемирной истории, стремление определить свое место среди народов мира вызвали появление хронографов — сочинений по всемирной истории. Первый русский хронограф был составлен в 1442 г. Пахомием Логофетом.

Исторические повести. Распространенным литературным жанром того времени были исторические повести. В них рассказывалось о деятельности реальных исторических лиц, конкретных исторических фактах и событиях. Повесть нередко являлась как бы частью летописного текста. Широкую известность до Куликовской победы получили повесть «О битве на Калке», «Повесть о разорении Рязани Батыем» (в ней рассказывалось о подвиге рязанского богатыря Евпатия Коловрата), повести об Александре Невском и др.

Блистательной победе Дмитрия Донского в 1380 г. посвящен цикл исторических повестей (например, «Сказание о Мамаевом побоище»). Софоний Рязанец создал знаменитую патетическую поэму «Задонщина», построенную по образцу «Слова о полку Игореве». Но если в «Слове» описывалось поражение русских, то в «Задонщине» — их победа.

В период объединения русских земель вокруг Москвы расцвел жанр житийной литературы. Талантливые писатели Пахомий Логофет и Епифаний Премудрый составили жизнеописания крупнейших церковных деятелей Руси: митрополита Петра, перенесшего центр митрополии в Москву, Сергия Радонежского — основателя Троице-Сергиева монастыря, поддержавшего великого Московского князя в борьбе с ордынцами, с чьим именем связано формирование русского национального самосознания.

«Хождение за три моря» (1466—1472) тверского купца Афанасия Никитина — первое в европейской литературе описание Индии. Свое путешествие Афанасий Никитин совершил за 30 лет до открытия пути в Индию португальцем Васко да Гамой.

Архитектура. Раньше, чем в других землях, возобновилось каменное строительство в Новгороде и Пскове. Используя предшествующие традиции, новгородцы и псковичи возводили десятки небольших по размеру храмов. Среди них такие значительные памятники архитектуры и живописи того времени, как церкви Федора Стратилата на Ручье (1361) и Спаса на Ильине улице (1374) в Новгороде, церковь Василия на Горке (1410) в Пскове. Обилие декоративных украшений на стенах, общая нарядность, праздничность характерны для этих построек. Яркая и самобытная архитектура Новгорода и Пскова практически не изменялась в течение столетий. Эту устойчивость архитектурно-художественных вкусов специалисты объясняют консерватизмом новгородского боярства, стремившегося сохранить независимость от Москвы. Отсюда ориентация главным образом на местные традиции.

Первые каменные постройки в Московском княжестве относятся к XIV—XV столетиям. Дошедшие до нас храмы: Успенский собор (1400) и собор Саввино-Сторожевского монастыря (1405) в Звенигороде, Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря (1422), собор Андроникова монастыря в Москве (1427) — продолжали традиции владимиро-суздальского белокаменного зодчества. Накопленный опыт позволил успешно выполнить важнейший заказ великого московского князя — создать могучий, полный величия, достоинства и силы Московский Кремль.

Первые белокаменные стены Московского Кремля были возведены еще при Дмитрии Донском, в 1367 г. Однако после нашествия Тохтамыша в 1382 г. кремлевские укрепления сильно пострадали. Столетие спустя грандиозное строительство в Москве с участием итальянских мастеров, занимавших тогда ведущее место в Европе, завершилось созданием в конце XV — начале XVI в. ансамбля Московского Кремля, сохранившегося до наших дней.

Территория Кремля в 27,5 га была защищена стеной из красною кирпича, длина которой достигала 2,25 км, толщина стен — 3,5—6,5 м, а их высота — 5—19 м. Тогда же, в XV в., были возведены 18 башен из ныне существующих 20. Башни имели четырехскатные крыши. Кремль занимал место на мысу при впадении реки Неглинной (заключенной сейчас в коллектор) в Москва-реку. Со стороны Красной площади был сооружен ров, соединивший обе реки. Таким образом, Кремль оказался как бы на острове. Это была одна из крупнейших в мире крепостей, построенная по всем правилам тогдашней фортификационной науки. Под укрытием мощных стен были возведены дворцы великого князя и митрополита, здания государственных учреждений, монастыри.

Сердце Кремля — Соборная площадь, на которую выходят главные соборы; его центральным сооружением является колокольня Ивана Великого (окончательно достроена при Борисе Годунове, достигает в высоту 81 м).

В 1475—1479 гг. был сооружен главный собор Московского Кремля — Успенский. Храм начали строить еще псковские мастера (1471). Небольшой «трус» (землетрясение) в Москве разрушил стены здания. Возведение Успенского собора поручили талантливому зодчему итальянского Возрождения Аристотелю Фиораванти. Образцом ему послужил Успенский собор во Владимире. В Успенском соборе Московского Кремля Фиорованти сумел органично соединить традиции и принципы русского (прежде всего владимиро-суздальского) зодчества и передовые технические достижения европейской архитектуры. Величественный пятиглавый Успенский собор являлся крупнейшим общественным зданием того времени. Здесь цари венчались на царство, собирались Земские соборы, объявлялись важнейшие государственные решения.

В 1481—1489 гг. псковские мастера возвели Благовещенский собор — домовую церковь московских государей. Неподалеку от него, также на Соборной площади, под руководством итальянца Алевиза Нового была сооружена усыпальница Московских великих князей — Архангельский собор (1505—1509). Если план здания и его конструкции выполнены в традициях древнерусской архитектуры, то внешнее убранство собора напоминает настенные украшения венецианских дворцов. Тогда же была построена Грановитая палата (1487—1491). Она получила свое название от граней, украсивших наружные стены. Грановитая палата являлась частью царского дворца, его тронным залом. Почти квадратный зал, стены которого опираются на возведенный в центре массивный четырехгранный столб, занимает площадь около 500 кв. м и имеет высоту 9 м. Здесь представляли царю иностранных послов, проводили приемы, принимались важные решения.

Живопись. Слияние местных художественных школ в общерусскую наблюдалось и в живописи. Это был длительный процесс, его следы отмечены и в XVI, и в XVII вв.

В XIV в. в Новгороде и Москве работал замечательный художник Феофан Грек, приехавший из Византии. Дошедшие до нас фресковые росписи Феофана Грека в новгородской церкви Спаса на Ильине улице отличаются необычайной выразительной силой, экспрессией, аскетизмом, возвышенностью человеческого духа. Феофан Грек умел сильными длинными мазками своей кисти, резкими «пробелами» создать эмоциональное напряжение, достигающее трагизма. Русские люди приходили специально наблюдать за работой Феофана Грека. Зрителей поражало, что великий мастер писал свои произведения, не используя иконописные образцы.

Высший подъем русского иконописного искусства связан с творчеством современника Феофана Грека — гениального русского художника Андрея Рублева. К сожалению, почти не сохранилось сведений о жизни выдающегося мастера.

Андрей Рублев жил на рубеже XIV—XV вв. Его творчество было вдохновлено замечательной победой на Куликовом поле, экономическим подъемом Московской Руси, ростом самосознания русского народа. Философская глубина, внутреннее достоинство и сила, идеи единства и мира между людьми, человечность отразились в произведениях художника. Гармоничное, мягкое сочетание нежных, чистых красок создает впечатление цельности и законченности его образов. Знаменитая «Троица» (хранится в Третьяковской галерее), ставшая одной из вершин мирового искусства, воплощает основные черты и принципы живописной манеры Андрея Рублева. Совершенные образы «Троицы» символизируют мысль о единстве мира и человечества.

Кисти Андрея Рублева принадлежат также дошедшие до нас фресковая роспись Успенского собора во Владимире, иконы Звенигородского чина (хранятся в Третьяковской галерее), Троицкого собора в Сергиевом Посаде.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Культура Руси в XIII-XV вв.

теория по истории ? русские земли в XII-середине XV веков

Русская культура проделала длинный путь от разорительного нашествия монголо-татар до образования единого государства при Иване III. Этот путь можно условно разделить на этапы:

- Вторжение Батыя (с 1237 г.) — начало правления Ивана Калиты: упадок русской культуры, связанный с разорением русс ки х земель.

- Эпоха Ивана Калиты — первая половина XV вв.: хозяйственный и культурный подъём. Развитие всех сфер культуры — от каменного стро ительства до изобразительного искусства.

- Вторая половина XV в. — начало XVI в.: расцвет русской культуры, который увенчался облагораживанием московского Кремля.

Ремесленное производство

Татары увели в свои земли большое количество русс ки х ремесленников. Города, с лу жившие местом ремесла, были разрушены. Этими факторами обусловлен упадок ремесленного производства. Однако уже в конце XIII века началось его постепенное возрождение. Начали развиваться обработка металла, ювелирное производство, искусство резьбы по дереву, литейное дело.

Литература и письменность.

Главными произведениями письменности на Руси после монгольского нашествия остались летописи, литературные и религиозные сочинения. Как известно, после начала раздробленности на Руси в каждой столице княжества существовало собственное летописание. После установления монголо-татарского ига летописцев перестают занимать события в других землях, и они пишут исключительно о внутренних делах в своём княжестве. Этот факт говорит об усилении разобщённости русс ки х земель после нашествия Батыя.

Памятник Евпатию Коловрату в Рязани.

Литературные сочинения того времени отражают важнейшие события борьбы с ордынс ки ми захватчиками. Так, были написаны «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем» (в неё вошло сказание о Евпатии Коловрате). Эти сочинения показывают храбрость и самоотверженность русс ки х воинов во время защиты русс ки х земель от татар.

Позднее в конце XIV-начале XV вв. были созданы произведения, освещающие события Куликовской битвы: «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище». Этот факт говорит о том, что современни ки придавали победе Дмитрия Донского огромное значение. Сочинения также прославляют отважность защитников Руси.

Также в XIII веке были созданные многочисленные жития святых: Александра Невского, митрополита Петра, Михаила Ярославича Тверского, Сергия Радонежского и т.д. Они преподносили нравственные уро ки русс ки м людям.

Известнейшим произведением XV в. было «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Ни ки тина, который первым из русс ки х побывал в Индии. Сочинение описывает экзотику зарубежных стран, но в то же время проникнуто тоской по родине, Руси.

Архитектура

После нашествия монголо-татар каменное зодчество на Руси пришло в упадок на

Московский Кремль при Иване III. А.М. Васнецов.

Юге и Северо-Востоке. Оно сохранилось лишь в не разорённом Новгороде, где были по стро ены церкви Николы на Липне, Фёдора Стратилата, Спаса на Ильине улице. При Иване Калите каменное стро ительство было начато в московском Кремле. В эпоху Дмитрия Донского был воздвигнут первый каменный Кремль на Северо-Востоке Руси.

Позднее каменное зодчество развивалось и в других городах. Появились Успенс ки й Собор в Звенигороде, Троиц ки й собор Троице-Сергиева монастыря и др.

Во второй половине XV века развернулось облагораживание московского Кремля. Сам детинец стал красно ки рпичным. Были разобраны храмы, по стро енные при Иване Калите и воздвигнуты новые. Для этого Иван III пригласил итальянс ки х мастеров. В то время появились те самые соборы, которые можно наблюдать и по сей день. Был по стро ен Успенс ки й собор под руководством итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. Псковс ки ми мастерами был воздвигнут Благовещенс ки й храм. Также появилась Гра новитая палата (итальянс ки е архитекторы Марко Руффо, Пьетро Антонио Солари).

«Троица». А. Рублёв.

Изобразительное искусство

В этот период окончательно сложились иконописные школы отдельных земель. Это время знаменито творчеством Феофана Грека (роспись старого Благовещенского собора Московского Кремля; до Москвы много работал в Новгороде), Андрея Рублёва («Троица», написанная для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря), Дионисия (иконы «Богоматерь Одигитрия», «Спас в силах», «Распятие», росписи собора Ферапонтова монастыря).

9. Русская культура XIII — XV вв.

В XIII рус.земли подверглись монгольскому нашествию. Это нанесло ущерб рус.культуре. Погибли памятники зодчества, изобразительного искусства, письменности. Гибель городов, угон ремесленников в рабство привели к исчезновению ремесел.

Этапы культ.развития эпохи: 1. От вторжения Батыя до середины XIV (Упадок культуры, начало ее возрождения) 2. Вторая половина XIV-первая половина XV(Хоз.и культ.подъем, рост каменного строительства) 3. Вторая половина XV и начало XVI(Укрепление гос. единства, расцвет моск.зодчества, расширение культ.контактов с Западом).

Жилище — изба. Боярские хоромы – комплекс деревянных срубов. Окна затягивались бычьим пузырем, в богатых домах — слюдой. Помещение освещалось лучиной или светильниками. Пища: хлеб и мучные изделия, крупы, репа, морковь, капуста, огурцы, мясо, рыба. Простолюдин носил домотканое платье, а знать — бархатное, парчовое, атласное. С конца XIII высокого искусства достигли кузнецы, изготовлявшие и украшавшие мечи и панцири, кованые пушки. Распространилось литейное дело (отливка медных пушек и колоколов). В ювелирном деле распространились чеканка и гравировка.

Тема фольклора — борьба против монгольского нашествия и ордынского ига. Сложились жанры истор.песни и сказания. Произведения фольклора XIII-XV сохранили черты былинного эпоса. В ряде истор. песен и былин, богатыри князя Владимира (Илья Муромец и Алеша Попович) участвуют в борьбе против татар. Фольклорные произведения, основываясь на реальных истор.фактах, преображали подлинные события.

Была распространена грамотность. Кроме служителей церкви грамотными были городские жители. При монастырях существовали школы, где готовили писцов. С XIV стала использоваться привозная бумага.Важными произведениями письменности оставались летописи. При всех различиях летописей отдельных земель и княжеств единой темой летописания оставались единство русской земли и борьба за торжество православной веры. Эта тема преобладала и в литературе («Слово о погибели Русской земли»). О деятельности А.Невского рассказывало «Слово о погибели Русской земли». В конце XIV — начале XV были созданы посвященные победе на Куликовом поле «Задонщина» и «Сказание о Мамаеве побоище». Создавалось много житий святых. Распространялся жанр повести («Повесть о Петре и Февронии»). Сохранился жанр описаний путешествий.

XIV-XV были на Руси временем религиозных споров. В 70-х XIV возникла ересь стригольников в Новгороде и Пскове. В 1375 новгородских стригольников казнили. В XV ересь возродилась в среде приходского духовенства в Новгороде, а оттуда перешла в Москву. После того, как на церковном соборе 1503 Иван III под давлением иосифлянского большинства духовенства отступился от идеи секуляризации, он прекратил и поддержку еретиков. В 1504 еретики были сожжены.

Множество храмов было разрушено, прежние центры каменного зодчества пришли в упадок. Центрами каменного строительства являлись Новгород (церкви Николы на Липне, Спаса на Ильине улице), а затем — Москва. В Московском Кремле были построены 4 каменных храма. При Дмитрии Донском построен первый на Северо-Востоке каменный Кремль. Древнейшими памятниками моск.зодчества являются Успенский собор в Звенигороде и Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря. Знаменитыми постройками конца XV стали Успенский собор(зодчий Аристотель Фиораванти) и Благовещенский собор.

В изобразительном искусстве выделяется творчество Феофана Грека и Андрея Рублева. Феофан, приехавший из Византии, работал в Новгороде и Москве. Для фресок и икон Феофана характерна особая эмоциональная напряженность. Андрей Рублев, стремился к мягкости, плавности линий(икона «Троица»).

10. Россия в эпоху Ивана Грозного: основные события внутренней и внешней политики.

После смерти Василия III в 1533 престол занял сын — 3хлетний Иван IV. Регентшей стала мать, Елена Глинская. Она расправилась с князьями Юрием Дмитровским и Андреем Старицким. В 1538 она умерла. Бояре(Шуйские, Бельские и Глинские)стремились захватить власть. В январе 1547 Иван IV стал царем(это ставило выше королей, выделяло из массы князей). В июне 1547 в Москве был пожар(выгорела полгорода). Царь бежал в Воробьево. Горожане потребовали выдачи поджигателей. С 1549 Иван IV приблизил Избранную Раду. В 50-х XVI она провела реформы: 1550–принят новый Судебник(усилил зависимость крестьян, ограничил произвол наместников), в 1551 состоялся церковный Стоглавый собор(утвердил единый порядок исполнения обрядов). Приказы: Посольский, Разбойный, Поместный, Разрядный. Складывался проф.аппарат управления. В 1555-1556 отменены кормления, власть в уездах перешла к губным/земским старостам, в городах — к головам. Средства, шедшие на содержание кормленщиков, составили гос.налог — кормленичий окуп. Служилый человек выставлял 1 воина с 100 четвертей. С первых 100 четвертей выходил в поход он сам, с остальных военные холопы. В 1550 организовано постоянное стрелецкое войско, ограничено местничество. Рада наметила путь преобразований для укрепления централизации.

Задачи России в сер.XVI: 1. Овладение Волжским торг.путем.2. Продвижение на Восток. 3. Обеспечение безопасности со стороны Крыма. 4. Укрепление на берегах Балтики. В конце XV Казанское ханство слабело и попало под влияние России. В сер.XVI Москва попыталась подчинить Казань, но поход 1549 был неудачен. В 1551 построена крепость Свияжск — Казань утратила владения на Волге. В 1552 по русские разбили крымского хана. 2 октября осаженная Казань пала. В 1556 без боя присоединено Астраханское ханство. Сибир.хан Едигер в 1555 признал зависимость от Москвы. Россия овладела Волжским торг.путем, вышло к берегам Каспия, добилось торговли с Востоком. Крымское ханство(вассал Турции) нападало на рус.границы. Для защиты южн.границ сооружались линии заграждений. В 1558 Россия (цели-завоевание Прибалтики, укрепление в Балтике, повод- союз Ордена с Литвой и отказ Ордена возобновить уплату дани)воевала против Ливонского Ордена. Взяты Нарва, Дерпт. Орден был разгромлен, перестал существовать. В войну вступили Швеция, Дания, Польша. Шведы овладели сев.-зап.Эстляндией с Ревелем, Россия-Эстляндией с Нарвой и Дерптом, в 1563 взят Полоцк, но в 1564 стали проигрывать. В 1569 Польша и Литва объединились в Речь Посполитую. В 1572 умер король Сигизмунд II Август. В Польше началась междоусобица – Россия продолжила завоевания. Пол.король Стефан Баторий отвоевал Полоцк. Шведы захватили Нарву, Корелу, Ям и Копорье. 1582 – Ям-Запольский мир с Польшей, Ливонию уступали, рус.города вернули. 1583 – Плюсский мир со Швецией. Шведы удержали Эстляндию и рус.города. Война закончилась поражением потерей выхода к Балтике. Неудачи коренятся в неверной оценке расстановки сил, ослаблением России в опричнины.

1560-пало правительство Избранной Рады (разные представления о путях и способах централизации). Для утверждения единовластия, Иван Грозный ввел в январе 1565 опричнину. В декабре 1564 он выехал в Троице-Сергиев монастырь, затем отправился в Александрову слободу, прислал в Москву 2грамоты (1-о том, что наложил опалу на бояр, служилых и приказных, решил оставить престол 2-о том, что к посадским опалы нет). Иван натравил посад на знать, служилых и духовенство. Посадские заставили бояр умолять царя вернуться. Иван IV согласился при условиях(1-получал право самолично расправляться с опальными, 2-страна делилась на опричнину — личный удел царя и земщину). Создано опричное войско. Опричники одевались в черное, к седлу прикрепляли собачью голову и метлу, получили широкие привилегии. Опричнину сопровождали опалы, пытки и казни бояр и воевод. В 1570 царь повел опричников на Новгород, он был разгромлен. В 1571 на Москву напал крымский хан Девлет-Гирей. Опричники бездействовали – хан дошел до Москвы и сжег посады, Китай-город и Кремль. Царь бежал на север. В 1572 Девлет-Гирей повторил поход. 30 июля 1572 в битве при Молодях русские разбили крымцев. Осенью 1572 опричнина отменена. Цель опричнины-утверждение нового порядка, лишение самост.церкви, усиление централизации. Опричные грабежи, проигранная Ливонская война, крымское разорение привели к тому, что крестьяне массами бежали. Стремясь удержать крестьян, Иван отменил право перехода в Юрьев день. В 1581 он в ссоре убил старшего сына Ивана Ивановича. Когда в 1584 царь умер, он оставил слабоумного Федора и малолетнего Дмитрия.

Справочный материал для подготовки к ЕГЭ по истории «Культура Руси в XIII- XV вв.»

Русская культура второй половины XIII-XV вв.

Факторы, способствующие развитию русской культуры

Освоение новых территорий;

Успехи в хозяйственном развитии;

Центр политической и культурной жизни переместился в Москву;

Москва возглавила борьбу против Золотой Орды;

Особенности.

Русская культура стала фактором, способствующим объединению русских земель.

Идея единства Русской земли и борьбы с иноземным владычеством стала ведущей в произведениях устного народного творчества, письменности, литературы, живописи и архитектуры.

Наблюдается обращение к героическому эпосу прошлого (снова популярны былины о защитниках земли русской).

Восстанавливаются связи с Византией.

Письменность. Книжное дело.

Летописное дело

На смену пергаменту приходит бумага, завезенная из Италии, Германии, Франции. Изменился тип письма. Вместо устава появляется полуустав – буквы стали мельче, потеряли строгую форму, возник их наклон. Письмо стало беглым. Книги продолжали писать вручную. Центрами книгописания были монастыри и княжеские канцелярии.