Открытый урок по русской литературе в 7 классе на тему:

«А.П.Чехов «Хамелеон»

Цель: создать условие для углубления знаний учеников о творческой биографии А.П. Чехова и ознакомления их с рассказом А.П. Чехова «Хамелеон», раскрыть смысл его названия.

Задачи урока:

образовательные:

— познакомить учащихся с рассказом А.П.Чехова «Хамелеон»

— продолжать знакомить учащихся с творчеством А.П.Чехова;

— дать понятие юмористического и сатирического рассказа;

— повторить литературоведческие термины: юмор, сатира, художественная деталь;

— проводить словарную работу (афоризм, хамелеонство, лаконизм);

— помочь учащимся увидеть особенности языка Чехова.

развивающие:

— способствовать развитию навыка анализа художественного произведения, в том числе и сопоставительного;

— развивать познавательные и творческие возможности учащихся: мышление и фантазию;

— развивать речевую культуру и речевое творчество;

— развивать умения читать по ролям и инсценировать эпизоды. воспитывающие:

— формирование четких нравственных критериев, жизненных позиций, неприятие “хамелеонства”;

— воспитывать интерес к творчеству А.П. Чехова;

— формировать умение корректно и доказательно обосновывать свою точку зрения;

— воспитывать сознательную дисциплину в решении поисковых задач при сотрудничестве в коллективе со сверстниками.

Планируемые результаты:

Предметные УУД:

— учащиеся познакомились с рассказом А.П.Чехова «Хамелеон»;

— учащиеся осознали понятие юмористического и сатирического рассказа;

Личностные УУД:

— формированы навыки самостоятельной исследовательской работы с текстом и выразительного чтения, работы с учебником и с иллюстрациями;

— учащиеся умеют вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения.

Метапредметные

Регулятивные УУД:

— сформулировано умение осмысливать учебную задачу, составлять план и последовательность действий;

— учащиеся умеют быстро ориентироваться в потоке информации, находить нужное, осмысливать и применять полученную информацию;

Коммуникативные УУД:

— сформировано умение работать в группах;

— учащиеся уважительно относятся к мнению своих товарищей, умеют чётко и логично излагать свою точку зрения и аргументировать её;

— сформировано умение задавать вопросы, строить понятные высказывания.

Познавательные УУД:

— учащиеся могут строить объяснение и логическую цепь рассуждений в устной форме по предложенному плану;

— сформулировано умение ставить проблему, структурировать тексты.

Оборудование: портрет А.П.Чехова, таблицы, тесты, магнитофон, аудиокассета, иллюстрации к рассказу, иллюстрации с изображением хамелеона.

Эпиграф к уроку, записанный на доске: «Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их

жизни…»

М.Горький.

Тип урока: урок формирования новых знаний.

Форма урока: работа в группах, индивидуальная работа.

Формы работы учащихся: фронтальные, индивидуальные, групповые.

Ход урока

I Организационный момент (2 мин)

2. Актуализация знаний (3 мин)

Ребята, и вновь темой нашего урока становится творчество писателя Антона Павловича Чехова – непревзойдённого мастера короткого рассказа.

Почему я сказала «вновь»? Потому что вы знакомы с некоторыми его рассказами. Давайте их вспомним и назовем. В 5 классе это был рассказ «Хирургия». В 6 класс вы прочитали еще один рассказ Чехова. Назовите его («Толстый и тонкий»)

Сегодня на уроке мы познакомимся с рассказом Чехова «Хамелеон». Но прежде, чем приступить к его анализу, поговорим о личности писателя, его жизни (слайд 1)

Писатель прекрасно знал жизнь, глубоко понимал людей, их психологию, поведение, имел неистощимую фантазию и чувство меры, а главное – высокую требовательность, с которой он рассматривал жизнь и смешное в ней; даже добродушно смеясь, он много требовал от жизни и человека, одновременно понимая и сложность жизни, и слабость человеческой натуры.

Чехов был удивительным человеком. Внешность его была запоминающаяся.

Высокого роста, худощавый, необычайно аккуратный, он привлекал внимание всех своим умением держаться: сдержанно, скромно, с достоинством.

Поражало лицо этого человека – открытое, умное, с весёлыми светло-карими глазами. Чехов прожил трудную, но счастливую жизнь, потому что он сделал её сам.

И свой характер он сформировал тоже сам.

Как это произошло, мы поймем, поговорив о детстве, юности и периоде становления Чехова, как писателя.

3. Работа над новой темой (21 мин)

3.1.Где и когда родился Чехов?

(В 17 января 1860 году в городе Таганроге. Сейчас этот город находится в Ростовской области.)

Расскажите о семье Чехова. В какой семье он родился? Кем были его предки ? Чем занимался его отец? Какими нравами обладали отец и мать Чехова?

Чехов родился в семье купца. Его дед был крепостным крестьянином, который выкупил себя с семьей на волю.

Отец служил в приказчиках, потом открыл в Таганроге бакалейную лавку, где продавались чай, сахар, крупа, мука и другие продукты. Павел Егорович, отец Чехова, играл на скрипке, организовал церковный хор, рисовал красками – словом, искусству глава семьи отдавал большую часть своего времени. Причем хор был его главным увлечением, в него он вкладывал всю свою душу. И сыновей он заставлял петь в хоре.

(Посещать все спевки почти каждый вечер. Очень сложный и противоречивый характер отца сочетал в себе доброту и вспыльчивость. Часто его наказания были жестоки. Это выработало у Чехова нетерпимость к несправедливости, обостренное чувство собственного достоинства. По воспоминаниям сестры писателя. Марии Павловны Чеховой, он был человеком «требовательным и взыскательным. Не обходилось иной раз и без наказания ремнем провинившихся братьев… Доставалось иногда от отца и Антоше. Впоследствии, уже взрослым, будучи исключительно деликатным и мягким по натуре…Антон Павлович порицал отца за его методы детского воспитания

Мать, тоже внучка выкупившегося на волю крепостного, была очень мягкой, и ее доброта часто была для детей защитой от гнева отца. Позднее Антон Павлович писал: «Талант в нас со стороны отца, а душа – со стороны матери».)

Какое образование получил Антон Павлович в детстве?

(Отец знал цену образованию, поэтому стремился учить детей. Отец хотел дать своим сыновьям религиозное воспитание, заставлял петь в церковном хоре. В школе, которую посещал Антон, содержащий её грек, заставлял детей зазубривать уроки, бил учеников линейкой, ставил в угол на колени на крупную соль. С 1868 года братьев Чеховых перевели в Таганрогскую гимназию. Ф.Н. Покровский, законоучитель, вызывал симпатии гимназистов: иногда на уроках он вместо Священной истории рассказывал о литературе – о Пушкине, Гете и Шекспире. У Покровского были свои странности: он давал ученикам смешные прозвища. Он прозвал будущего писателя Антоша Чехонте – это имя стало позднее одним из литературных псевдонимов молодого Чехова.)

Сколько детей было в семье Чеховых? И какими талантами они обладали?

(Шестеро детей: пять сыновей и дочь. Семья Чеховых была очень талантливой.

Старший брат Александр стал писателем.

Николай – художником.

Михаил – литератором.

Иван – выдающимся педагогом.

Сестра Мария обладала незаурядными художественными способностями.

О себе, о своих братьях и сестре Антон Павлович писал: «Талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери».)

Какое семейное обстоятельство подвергло юного Чехова испытаниям?

(У его отца была крохотная лавка, и Чехов – гимназист после занятий почти ежедневно стоял за прилавком, безотказно помогая отцу, обучался ремеслам, исполнял разные домашние обязанности.

Когда Антону было 16 лет, его отец разорился и бежал от долговой тюрьмы в Москву. Чехов остался в Таганроге, чтобы закончить гимназию. Он жил только на свои средства, которые добывал репетиторством и другим трудом. Большую часть заработанных денег он отправлял семье в Москву, а самому порой не на что было купить необходимое. В эти трудные годы он выдерживает первое испытание характера. Не удовлетворенный казенной системой преподавания в гимназии, он много читает. Становится одним из самых первых читателей городской библиотеки, увлекается описаниями путешествий, читает произведения Сервантеса, Тургенева, Шекспира и других. Его интересуют юмористические журналы.)

Кем был Чехов по образованию?

(В 1879 году в Москве Чехов поступил на медицинский факультет университета.

Он по-прежнему много работал, чтобы помогать семье. В 1884 году Чехов закончил университет, заказал для своей входной двери табличку «Доктор А.П. Чехов». Родители были счастливы. Но вскоре он почти отошел от врачебной работы, литературная деятельность захватывала его все сильнее и сильнее.)

Как начиналась литературная деятельность? Первые публикации.

(Чехов начал писать в студенческие годы. Молодой Чехов писал короткие юмористические рассказы и подписывал их псевдонимами (вымышленными именами) : «Брат моего брата», «Человек без селезёнки», «Антоша Чехонте», «Балдастов», «Врач без пациентов», «Вспыльчивый человек».

Своим именем писатель стал подписывать произведения спустя шесть лет после появления в печати его первых рассказов, когда он уже завоевал прочный авторитет как писатель.

Первые произведения А.П. Чехова были опубликованы в 80-е гг. 19 века на страницах юмористических журналов «Стрекоза», «Осколки», «Будильник», «Зритель». Тематика ранних произведений была очень разнообразна. Миниатюры раскрывали разные стороны русской жизни. Число рассказов было огромно. В течение 5 лет А.П. Чехов написал около 400 произведений, которые составили затем основу его сборников.)

Чем был обусловлен небольшой объем чеховских рассказов?

(По условиям юмористических журналов рассказ не должен был превышать ста строк. Выполняя эти требования, А.П. Чехов научился писать кратко. Его стиль: «Писать талантливо, то есть коротко», «Умею коротко говорить о длинных вещах». «Краткость – сестра таланта», — часто повторял писатель. Короткие рассказы были очень емкими по со держанию)

Учитель. Чехов стал творцом нового вида литературы — маленького рассказа, вбирающего в себя и повесть, и роман. Он был большим мастером «малой формы».

3.2. Рассказ «Хамелеон». Время создания.

Слово учителя.

Наряду с рассказами-анекдотами, смешными диалогами и сценками в творчестве Чехова 80- гг. появляются рассказы, заставляющие читателя глубоко и серьезно задуматься над тем, что его окружает и почему так неприглядна жизнь.

Осмеивая людей и обстоятельства, вызывающие жалкие поступки человека, чехов тем самым осмеивал порядки, лишающие человека чувства собственного достоинства.

Все чаще в рассказах Антоше Чехонте беззаботный юмор незаметно перерастал в сатиру.

Сатира звучит в рассказе «Хамелеон» », созданном им в 1884 году, в этот год Чехов закончил Московский университет, где учился на врача.

После окончания университета Чехов был полон сил и стремился сделать и себя, и мир вокруг лучше, добрее, нравственнее.

Однако это было очень непростое время для России.

1 марта 1881 года революционеры убили царя Александра II. Начались полицейские слежки за людьми, новая волна реакции охватила в 80-ые годы всю Россию. Был закрыт журнал Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки».

А.П. Чехов остро и болезненно чувствовал обделенность русского народа в просвещении и культуре, отсутствие уважения к человеческому достоинству.

Гордость, самоуважение было не в чести, зато чинопочитание, рабская угодливость процветали.

Люди боялись, поэтому лгали и лицемерили.

Чехов занял достойную позицию: он открыто говорил о своей ненависти ко лжи, трусости, подхалимству во всех видах.

Этой же цели служили его книги. В них он осудил общественные пороки своего времени.

Об этом нам говорит его рассказ «Хамелеон. Обратимся к рассказу.

Физкультминутка. (1мин)

Поворот вправо – если автор произведения Чехов, влево – другой автор.

«Левша» (Лесков), «Лошадиная фамилия» (Чехов), «Заколдованное место»(Гоголь), «Хирургия» (Чехов), «Бежин луг» (Тургенев), «Розовый конь» (Астафьев), «Толстый и тонкий» (Чехов), «Злоумышленник» (Злоумышленник), «Муму» (Тургенев), «Каштанка» (Чехов).

3.3. Беседа по тексту рассказа.

Понравилось ли вам произведение и о чем оно?

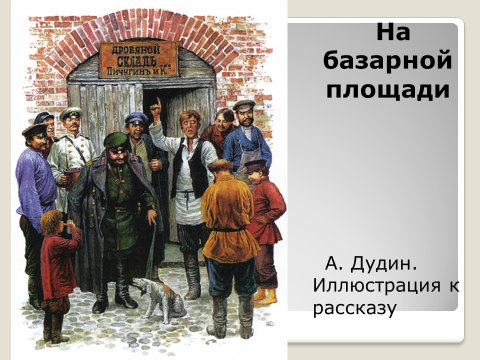

(В рассказе описывается происшествие на базарной площади. Через неё шел полицейский надзиратель в сопровождении городового. Увидев толпу, он направился к ней, чтобы выяснить, по какому поводу собрались люди. Узнав, что золотых дел мастера Хрюкина укусила собака, он пытается выяснить, чья это собака.)

Учитель. В основе сюжета рассказа «Хамелеон», как и многих других чеховских рассказов, лежит анекдот, короткая занимательная история. Обратим внимание, что значительную часть рассказа занимает диалог, описание сокращено до минимума, похоже на ремарки. Рассказ можно представить, как драматургическое произведение – сценку.

Действия в рассказе мало. Рассказ статичен, внешних событий не происходит: полицейский надзиратель выясняет, кто хозяин собаки, укусившей «золотых дел мастера» Хрюкина — от этого зависит его решение. Вот, собственно, и все. Чехов делает из этого обыденного, в общем, сюжета блестящий сатирический этюд нравов обывателей провинциального городка. На первом плане не внешние, а внутренние события – колебания психологического состояния людей.

Какие образы вам запомнились больше всех?

(Образы Очумелова (полицейский надзиратель), Елдырина (нижний чин полицейской охраны в городе).

1.Способы характеристики персонажа. Вспомните, какие существуют способы характеристики образа?

(Говорящая фамилия, художественная деталь, речь, поступки, заголовок, авторская оценка.)

Учитель. Я предлагаю разделиться вам на группы. Каждая группа получит задание. Заданием послужат перечисленные способы характеристики персонажа, которые вы осветите более подробно.

1 группа – говорящие фамилии;

2 группа – художественная деталь;

3 группа – речевая характеристика;

4 группа – поступки героя;

5 группа – заголовок рассказа;

6 группа – авторская позиция.

Давайте сейчас перечитаем начало рассказа и понаблюдаем, как А.П. Чехов знакомит читателя со своим героем? (Чтение первого абзаца)

Первая группа.

2.Говорящие фамилии

Учитель. Первое, на что мы обращаем внимание, это фамилия полицейского надзирателя – Очумелов.

Как называется этот прием в литературе? Назовите еще такие фамилии в рассказе?

(Этот прием называется говорящая фамилия. Это излюбленный художественный прием Чехова . Говорящая фамилия вызывает комический эффект и является сжатой характеристикой персонажа – его сущность. Так в рассказе «Хамелеон» подобными героями являются еще Хрюкин, Елдырин, Жигалов.

Очумелов – главный герой рассказа, фамилия отражает его характер, он буквальным образом «очумел», одурел, то есть вышел из себя, потерял соображение, самообладание из-за непорядка на базарной площади.

Хрюкин – золотых дел мастер, укушенный щенком за палец, как выясняется, за дело. Он человек в возрасте, но решил развлечься: «цигаркой в харю для смеха» ткнуть собаку, за что она его и укусила. Этот факт характеризует Хрюкина как откровенную «свинью». Хрюкин от слова хрюкать.

Елдырин – рыжий городовой, с решетом полным конфискованного крыжовника. Солдат, услужливый, не рассуждающий, раболепствующий служитель закона. Чинопочитания для него все, он выполняет не думая. В значение его фамилии заложено бранное слово.

Жигалов – генерал, предполагаемый хозяин собаки. Его фамилия произошла от слова жигало, то есть тот, кто поджигает других, является зачинщиком. Генерал Жигалов в рассказе не присутствует, но о нем постоянно говорят, более того, этот человек меняет настроение самого полицейского надзирателя и всей толпы. Эта фамилия также оправдывает себя.)

Учитель. Говорящие фамилии отражают не только характеры героев, но и отношение автора к своим персонажам. Об этом мы поговорим в контексте авторской позиции.

Вторая группа.

3.Художественные детали.

Учитель. Впервые мы видим Очумелова, идущим через базарную площадь в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником.

Как вы думаете, почему Чехов обращает наше внимание на эти детали? Что такое деталь? Какова её роль в произведении?

(Художественная деталь (от франц. – подробность, мелочь, частность) – выразительная подробность в произведении, которая несет смысловую и эмоциональную нагрузку. Художественная деталь используется, чтобы наглядно представить и охарактеризовать героев и их среду обитания.)

Как вы думаете, почему Чехов обращает наше внимание на эти детали?

(Чехова называют мастером художественной детали.

Говоря об Очумелове, представляя его нам, Чехов называет только две вещи, две детали: новая шинель и узелок, ничего не говоря о его портрете: внешности, фигуре, выражении глаз. Это неспроста: самое главное в нем, не его душевные качества.

Под стать ему и городовой Елдырин: он рыжий с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником.)

Как вы понимаете значение слова «конфисковать»?

(Принудительное и безвозмездное изъятие денег или имущества частного лица (в пользу государства)

Как вы думаете, в пользу ли государства конфискован крыжовник?

Нет.

Почему фраза «конфискованный крыжовник» звучит комично?

(Крыжовник — очень важная деталь: это всего лишь ягода, мелочь, которая не представляет особой ценности, но он конфискован!)

В руках у надзирателя узелок. Как вы думаете, что в узелке?

(Наверное, тоже что-нибудь конфискованное далеко не в пользу государства.

Скорее всего, в этом узелке что-то, что дали Очумелову как взятку.)

Что говорят такие детали, как «узелок», «решето», «конфискованный крыжовник»?

(Помогают увидеть лицо блюстителя порядка. Он чувствует вседозволенность. Полицейский надзиратель, который должен следить за соблюдением законов, сам нечист на руку, сам нарушает закон.)

Какую еще художественную деталь, помимо узелка в руках, подмечает Чехов у идущего через базарную площадь Очумелова?

(Он идет через базарную площадь в новой шинели.)

Обратите внимание, что шинель обозначается в тексте и как пальто.

Определите лексическое значение этих слов.

(Шинель — это форменное пальто, подчеркивающее принадлежность к власти, наличие какого-то чина. Пальто — это гражданская верхняя одежда, которая не подчеркивает принадлежность к власти.)

Очумелов приходит на площадь и уходит в шинели, а снимает и надевает ему Елдырин – пальто. Подумайте, почему?

(Слово «шинель» употребляется в авторской речи, значит, для Чехова в Очумелове важна шинель как символ власти, чина. Сам Очумелов говорит «пальто», и здесь эта художественная деталь выполняет другую художественную функцию: показать душевное состояние Очумелова, от страха его бросает то в жар, то в холод).

Судя по поспевшему крыжовнику, на дворе лето. Почему же Очумелов не расстаётся со своей шинелью? Ему ведь, наверное, жарко.

(Шинель для него – символ власти. Пока на нём шинель, да ещё и новая, он чувствует себя всемогущим. А вот без шинели он – никто, полное ничтожество. Отними у Очумелова шинель, форменную одежду – кто признает за ним право распоряжаться, командовать, конфисковывать. Особый комизм создаётся сочетанием новой шинели и узелка в руке)

Третья группа.

4.Речевая характеристика

Способом характеристики образа героя является так же речь.

Какая речь у персонажей рассказа и как это их характеризует?

(Очумелов изъясняется грубо (ко всем обращается на «ты») и косноязычно (его предложения незаконченные): «По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?».

В его речи звучат слова разных стилей: «Пора обратить внимание на Подобных господ, не желающих подчиняться Постановлениям! Как оштрафую его, Мерзавца…» С одной стороны, в его речи слова официально-делового стиля, с другой – резкая грубая брань: «Я ему покажу кузькину мать!» К тому же Очумелов говорит тоном мелкого чиновника, получившего маленькую власть спрашивать. Грубое хамство, вседозволенность по отношению к нижестоящим показывает, что власть нужна ему только для того, чтобы наводить на жителей страх. При этом он остается подобострастным, заискивающим перед вышестоящими чинами.

Мошенник Хрюкин сначала пытается добиться своего грубой лестью («Их благородие умный господин…»), а затем демонстрирует скрытую угрозу( «У меня у самого брат в жандармах…»). Его речь тоже нелогична, примитивна, убога. Короткие незавершенные фразы подчеркивают глупость, ограниченность персонажа.)

Четвертая группа.

5.Поступки героя.

Еще одним способом раскрытия образа героя являются его поступки.

Проследим по тексту: сколько раз и в связи с чем Очумелов меняет свое решение относительно собаки? От чего это зависит?

Графически покажем, как меняется мнение Очумелова и тон его речи. Положительная реакция – стрелка вверх, желание уничтожить собаку – стрелка вниз.

«А собаку истребить надо».

Виноват Хрюкин.

«Чёрт знает что! Ни шерсти, ни вида – подлость одна только!»

«Собака – нежная тварь».

«Она бродячая… Истребить, вот и всё».

«Собачонка ничего себе… Шустрая такая».

6 раз, а зависит — от чина предполагаемого хозяина собаки.

Как меняется тон его высказываний?

(6 смен интонаций — от начальственно — повелительных до рабски — трусливой. Первоначально звучит категоричное, так сказать, законное решение: уничтожить собаку и наказать хозяина. Затем собака берется под защиту, как генеральская, и виновником оказывается Хрюкин.)

Учитель. Вывод: Эта схема наглядно показывает, как за несколько минут Очумелов шесть раз изменил своё мнение. Очумелов боится попасть впросак, его мнение быстро меняется, оно зависит от реплик в толпе. Он то угодник, то хам, то полицейский надзиратель, то маленький человек, который боится не угодить начальству.

В чем сущность характера Очумелова?

(Правда и справедливость для полицейского надзирателя не имеют никакого значения. Он предстает как символ беззакония: кто сильнее, тот и прав. У Очумелова нет человеческого достоинства и чести. От одного сознания, что он может вызвать недовольство генерала, его бросает то в жар, то в холод. Елдырин вынужден то снимать, то накидывать на плечи Очумелова новую шинель.)

Как ведет себя Хрюкин?

(Хрюкин – подобие Очумелова. Он требует: «…Пущай мне заплатят…», затем грозит: «У меня у самого брат в жандармах…». Но когда гневные слова обрушиваются на него, он умолкает.)

Пятая группа.

6.Заголовок рассказа

Обратимся к названию рассказа. Слово «Хамелеон» нет в рассказе. Почему же возник такой заголовок, оправдан ли он?

(Да. Лексически значение слова «Хамелеон» — ящерица, которая меняет свою окраску в зависимости от окружающей среды.)

Достаточно ли знать только прямое значение слова?

(Нет, Чехов употребляет это слово в переносном значении. «Беспринципный человек, легко меняющий свои взгляды в зависимости от обстановки». Хамелеоном обычно называют человека, готового постоянно и моментально, в угоду обстоятельствам менять свои взгляды на противоположные. Таков Очумелов, меняющий свое мнение в зависимости от чина хозяина собаки. Подбирая название рассказу, Чехов выбрал переносное значение этого слова и подобрал невероятно точно.)

Как одним словом можно назвать такого человека?

(Лицемер, двуличный человек.)

Только ли Очумелову присущи черты хамелеонства?

(Нет.)

Кого еще из героев рассказа можно назвать «хамелеоном»

(В состоянии «хамелеонства» находятся все участники сцены на базарной площади: и Елдырин и Хрюкин и толпа.)

Почему писатель в одном случае использует слово “толпа”, а в другом — “сборище”? Почему в конце рассказа толпа хохочет над Хрюкиным?

(Тем самым Чехов как бы утверждает, что хамелеонство — всеобщее явление, за которым кроются чинопочитание, подхалимство, угодничество, лицемерие, самодурство.)

Учитель. В собравшейся толпе любопытствующих зевак, раскрываются черты людей, готовых холопски исполнять все прихоти и приказы вышестоящего начальства. Жизнь несчастной собачонки висит на волоске и зависит от того, чья она, генеральская или бродячая. Выразительны не только говорящие фамилии героев: Очумелов, Хрюкин, Елдырин, но и поведение хамелеонствующей толпы, которая одобряет действия Очумелова, видит в них законное проявление власти и порядка.

Первоначально рассказ имел подзаголовок «Сценка», но потом А.П. Чехов его снял. Почему?

(Слово «сценка» указывает на единственный конкретный случай. Заменив заголовок, Чехов подчеркнул, что хамелеонство, чинопочитание вошло в кровь и ложь русского человека, приобрело всеохватывающий характер!

Сам А.П. Чехов писал, что он по капле выдавливал из себя раба.)

3.4. Работа с терминами.

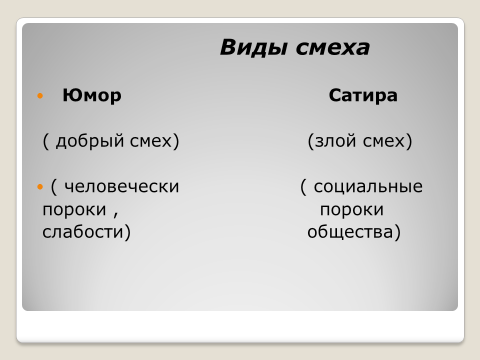

Учитель. В своем творчестве Чехов, высмеивая какие-либо недостатки человека или просто показывая смешную ситуацию, ярко использует сатиру и юмор, раскрывая истинный смысл рассказа. Иногда он юмористический, иногда сатирический, чтобы понять это, нужно точно знать, что есть сатира и юмор.

Сатира – беспощадное, уничтожающее осмеяние, критика действительности, человека явления. Это смех обличающий.

Юмор – изображение героев в смешном виде. Это смех веселый и доброжелательный.

Итак, смех бывает разный: доброжелательный, веселый, беспощадный, уничтожающий, обличающий. Каким пользуется автор?

(Обличающим.)

Обличающий смех – это юмор или сатира?

(Сатира.)

Определите, «Хамелеон»- это сатирическое или юмористическое произведение?

(Рассказ «Хамелеон» — сатирическое произведение. При помощи сатиры Чехов показывает свое негативное отношение к чинопочитанию и выслуживанию.

Именно сатира, жестокая и насмешливая, а не милый и беззаботный юмор, является стержнем рассказа Чехова. Сатира учит читателя, показывает истинный смысл произведения.)

Учитель. Так смешной рассказ становится гневным обличением российской действительности времён писателя.

А как вы думаете, актуально ли это произведение в наше время? Есть ли сейчас хамелеоны, подобные Очумелову? Есть ли в современном обществе подобные пороки?

(Этот рассказ на все времена. Нам не всегда хватает смелости, решительности отстоять свою точку зрения. Надо стремится преодолевать внутренний страх перед теми, кто выше и сильнее тебя. Чехов писал, что он по капле выдавливал из себя раба.)

IV. Итог урока (2 мин)

Сегодняшний урок познакомил нас с еще одним рассказом А.П. Чехова, с его мастерством в создании литературных характеров. Мы еще раз увидели в художественном произведении такие выразительные средства, как название рассказа, говорящие фамилии, речевая характеристика, художественные детали. Несмотря на то, что он очень короткий, его содержание никого не оставляет равнодушным. В своём рассказе Чехов высмеял особое поведение человека – хамелеонство, т.е. приспособление к окружающей обстановке. Такое поведение, как считал Чехов, – результат общественных условий, когда человек боится быть самим собой, становится лакеем, угодником, подхалимом. Чехову два «порока души» казались особенно мерзкими: надругательство над слабыми и самоуничижение перед сильными. Эти пороки и приводят к хамелеонству. К сожалению, это свойственно и реальным людям.

V. Домашнее задание (2 мин)

1. Подготовить выразительное чтение рассказа по ролям.

2. Написать мини-сочинение на одну из тем: «Какими свойствами души надо обладать, чтобы не стать хамелеоном?», «Случаи хамелеонства в нашей жизни».

VI. Выводы (2 мин) Рассказы Чехова живут и сегодня. Они удивительно современны и по содержанию и по форме, Автор не ставит в них глобальные проблемы, касающиеся всего человечества. Чехова интересует конкретный человек и его « маленькие проблемы». А они не подвластны времени.

Тонким юмором, порой грустью овеяны рассказы писателя. И от этого они становятся добрыми. « Первый русский юморист после Гоголя, заразивший своим чеховским смехом не только современников, но и миллионы их внуков и правнуков»,- писал о Чехове К. Чуковский.

Будем надеяться, что своим смехом Чехов заразил и вас.

VII. Рефлексия «Одним словом» (3 мин)

Учащимся необходимо выбрать 3 слова из 12, которые наиболее точно передают их состояние на уроке:

• Раздражение

• Злость

• Радость

• Равнодушие.

• Удовлетворение

• Вдохновение

• Скука.

• Тревога.

• Покой.

• Уверенность

• Неуверенность.

• Наслаждение.

Учащимся предлагается поставить на значок + на линии в том месте, которое отражает их отношение к занятию и степень участия в уроке:

Кадр из фильма «В городе С.» по мотивам рассказа «Ионыч»: YouTube/LFV

Рассказ «Ионыч» хоть и не самое знаменитое произведение Антона Павловича Чехова, но хорошо раскрывает манеру его письма. Идеи автора, особенности его персонажей и фирменная красочная речь — все это можно найти в рассказе «Ионыч». Краткое содержание и анализ произведения познакомят с творчеством писателя и помогут подготовиться к уроку литературы.

«Ионыч»: краткое содержание

Отличительной особенностью творчества Антона Чехова всегда были яркие, неординарные характеристики героев.

Тонкое мастерство слова позволяло писателю создавать такие образы, чтобы без лишних слов высмеять недостатки общества и изложить свои идеи. Образцовое в этом плане произведение, которое создал Чехов, — «Ионыч».

Краткое содержание рассказа познакомит с его героями и сюжетом, а также станет основой для анализа авторского посыла:

Антон Павлович Чехов: «Ионыч» вкратце

Гости провинциального города С. находили его очень скучным. Но сами жители утверждали, что в нем есть много интересного: театр, библиотека, клубы, а также талантливые, образованные личности, с которыми приятно пообщаться на любые темы. Семья Туркиных относилась к их числу:

- Отец семейства Иван Петрович был статным мужчиной и любил много шутить. Зачастую устраивал для гостей спектакли и сам в них играл.

- Его жена, Вера Иосифовна, писала романы и каждый раз зачитывала их гостям.

- У супругов была дочь Екатерина, которую родители ласково звали Котик. Девушка играла на рояле и много читала.

Туркины с удовольствием принимали гостей. Однажды получил приглашение и главный герой рассказа — Дмитрий Ионович Старцев.

Молодого доктора Старцева назначили земским врачом в селе, расположенном неподалеку от города С. Всю зиму он увлеченно работал и к Туркиным смог зайти лишь весной. Ему понравилось быть их гостем: Иван Петрович весь вечер веселил, Вера Иосифовна зачитывала свои произведения, а юная Котик играла на рояле. Вот что Старцев узнал о девушке тем вечером:

- В гимназии она не училась: родители приглашали преподавателей на дом, чтобы оградить дочь от пагубного влияния сверстников.

- Котик мечтала поступить в московскую консерваторию, хоть мама возражала.

В целом Туркины показались Старцеву людьми культурными и занятными. Он был не против побывать у них снова, но за год так и не нашел времени из-за работы. Однажды доктору написала Вера Иосифовна: она страдала мигренью и просила о помощи. Старцев ее вылечил, после чего женщина стала нахваливать его своим гостям.

Антон Чехов: Ионыч влюбился

Доктор все чаще стал бывать у Туркиных, но не из-за мигрени Веры Иосифовны, а ради юной Екатерины. Старцев восхищался ею:

- Котик была свежа и грациозна;

- казалась умной не по годам, хоть иногда могла рассмеяться не к месту или сделать нелепое замечание.

Доктор безуспешно искал возможности остаться с девушкой наедине. Однажды она позвала Старцева на свидание… на кладбище. Понимая, что это розыгрыш, молодой человек все равно пошел на встречу с возлюбленной и долго бродил в одиночестве.

На следующий день Старцев решил сделать Котику предложение. Сидя у парикмахера, доктор размышлял:

- о том, что придется отказаться от службы в деревне и переехать в город;

- о приданом;

- о том, что Котик избалована и не подходит ему (но эти мысли прогонял).

Но свидания не случилось: девушка ехала на танцы. Старцев вызвался подвезти и в дороге поцеловал девушку, но та была холодна. Вечером доктор пришел в клуб, где танцевала Котик, и позвал ее замуж. Но Екатерина отказала: девушка не хотела связывать себя узами брака, а мечтала уехать и сделать музыкальную карьеру.

Отказ не на шутку задел самолюбие Старцева: он не находил себе места, жалел себя и свои безответные чувства. Полегчало, когда доктор узнал, что Котик уехала в Москву на учебу.

Краткий пересказ: Ионыч спустя несколько лет

Прошло четыре года, изменился и Старцев. Ионыч проживал скучную жизнь:

- работал в основном в городе, а в деревне почти не появлялся;

- располнел;

- Туркиных старался избегать: с этими «обывателями» не поговоришь на умные темы;

- на званых вечерах был молчалив и скучен;

- из культурной программы в жизни Старцева была только карточная игра в винт;

- главным удовольствием доктора были деньги.

Однажды Старцеву пришло приглашение от Туркиных: Вера Иосифовна и Екатерина хотели видеть его на званом ужине. Поразмыслив, доктор решил ехать. Казалось, с их первой встречи семейство ничуть не изменилось. «Бездарные» Туркины стали раздражать Ионыча.

Котик, которая теперь стала Екатериной Ивановной, уже не очаровывала героя. Она утратила былую свежесть, юность и грацию. Но сама Екатерина в полном Старцеве видела все того же молодого доктора и всячески искала его внимания.

Когда Ионыч остался с ней наедине, прошедшие чувства на миг затеплились в его душе. Старцев стал жаловаться Екатерине на жизнь, но та ответила, что у героя есть благородная работа, а вот она жалеет о своем выборе.

Пианистка из нее не вышла, и она все время вспоминала о Старцеве. Но ему это не было интересно: деньги доставляли ему куда больше удовольствия. У Туркиных доктор больше не появлялся, хоть Екатерина и просила о встрече.

Развязка истории: Старцев окончательно стал Ионычем

Через несколько лет жизнь Старцева почти не изменилась:

- он еще больше растолстел;

- стал раздражительным, часто кричал на пациентов;

- на земскую службу времени не хватало, но из жадности Старцев ее не бросал;

- в городе нажил несколько имений;

- не женился, днем работал, вечером играл в винт.

У Туркиных все было по-прежнему. Екатерина Ивановна тоже не вышла замуж. Она жаловалась на здоровье и каждую осень ездила с мамой в Крым.

«Ионыч»: анализ произведения

Антон Чехов — сторонник реализма в литературе. Поэтому в произведениях писатель поднимал реальные проблемы, которые замечал в обществе своего времени. В рассказе «Ионыч» герои, прописанные автором ярко и живо, эти проблемы и олицетворяют. Раскрыть их поможет анализ произведения:

История написания

Чехов написал рассказ «Ионыч» в 1898 году, за несколько лет до своей кончины. Это произведение представляет зрелое творчество писателя и поднимает вопросы, которые больше всего его волновали.

Исследуя записные книжки Чехова, литературоведы пришли к выводу, что в ходе написания рассказа автор поменял не только героев, но и свой замысел:

- Изначально Чехов хотел изобразить семью Филимоновых, но позже они были заменены Туркиными.

- Основным мотивом произведения стала не ограниченность семейства Туркиных (как в первоначальном варианте), а деградация главного героя Старцева.

Тема и основная идея

Проблематику рассказа «Ионыч» рассмотрим на двух уровнях:

Духовное разложение личности

В начале произведения Старцева автор представляет как молодого, трудолюбивого и целеустремленного врача. Он всего себя посвящает службе, горит ею. Однако по мере повествования его образ постепенно деградирует:

- Планируя сделать Котику предложение, доктор думает не о любви, а о приданом.

- Далее Старцев находит счастье не в работе и любви, а в деньгах. И уже рад, что не женился.

- В конце рассказа жизнь Ионыча становится однообразной и бессмысленной. Меняется и его внешний облик: он становится толстым и угрюмым.

Эту тему подчеркивает и название рассказа: Ионыч — конечная стадия деградации Старцева. Автор намекает, что он ассимилировался в городе скучных людей, уподобился большинству и утратил прежнее уважение.

Влияние общества на личность

По мнению автора, именно социум ставит человека в такие рамки. Жизнь общества так же однообразна: в нем нет места высоким целям и духовному развитию, всех интересуют лишь светские выходы и званые ужины, деньги и почет. Противостоять этой «обыденщине», как считает Чехов, крайне сложно. Поэтому многие деятельные, талантливые люди «погибают» под гнетом общественных ценностей.

- Писатель четко определяет точку, когда окончательно пал Ионыч. Цитаты иллюстрируют этот момент:

- ***

- «Если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город».

- ***

- «Бездарен, — думал он, — не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

Туркины вдруг начинают казаться Старцеву никчемными, неинтересными людьми. На самом же деле они не изменились, но в герое произошла окончательная перемена.

Конфликт личности и общества — излюбленный мотив русских писателей. Но форма, в которой каждый из них подает эту проблему, уникальна и по-своему глубока. Один из оригинальных аспектов осмысления этой темы представлен в рассказе Чехова «Ионыч».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/school/1885977-ionyc-kratkoe-soderzanie-i-analiz-proizvedenia/

Анализ «Ионыч» Чехов

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 1809.

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 1809.

В рассказе «Ионыч» Чехов со свойственным ему мастерством говорит о деградации личности, о пошлости обыденной жизни. Особо остро автор ставит вопрос о влиянии общества на отдельно взятого человека. Предлагаем ознакомиться с кратким анализом произведения. Данный материал может быть использован для работы на уроке литературы в 10 классе, а также для подготовки к ЕГЭ.

Опыт работы учителем русского языка и литературы – 36 лет.

- Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться с самим произведением Ионыч.

- Год написания – 1898 г.

- История создания – Исследователи творчества писателя пришли к выводу, что первоначальный замысел произведения претерпел значительные изменения, прежде чем автор создал окончательный вариант.

- Тема – Деградация личности, жизнь городских обывателей, сила и слабость любви.

Композиция – Рассказ выстроен как лестница, ведущая вниз, и подчиняется общей цели – показать постепенное духовное обнищание героя.

Сначала знакомство молодого амбициозного доктора с семьёй Туркиных, ухаживание Старцева за Екатериной Ивановной и быстрый финал неудавшегося любовного романа, далее – новая встреча с Катей и невозможность героя полюбить, а затем мы видим холодного и расчётливого героя, неспособного на проявление душевных порывов.

Жанр – рассказ.

Направление – Объективные характеристики героев, социальные проблемы общества, описанные Антоном Павловичем, говорят о реалистическом направлении рассказа.

В записках писателя сохранились данные о том, что замысел рассказа постепенно менялся. Если изначально автор хотел описать одну семью Филимоновых, то в дальнейшем фамилия была изменена на Туркиных, изменилась и основная мысль рассказа: в окончательном варианте, писатель даёт оценку не социальному обнищанию семьи, а деградации личности главного героя.

После выхода в свет этого произведения критика была неоднозначной, отзывы были как положительные, так и отрицательные. Была отмечена неординарность описания героя, который является не антагонистом общества, а продуктом разложения под влиянием этого общества.

Чтобы определить тему рассказа «Ионыч», необходимо раскрыть суть названия рассказа. Сначала создаётся впечатление, что речь пойдёт о семействе Туркиных. Позже приходит понимание того, что главный герой – Дмитрий Ионыч Старцев.

На протяжении повествования показана деградация доктора Старцева, и в этом заключается смысл названия – автор показывает, как уважаемый человек, хороший врач, постепенно погряз в пошлости и превратился в стяжателя.

Это даёт право остальным жителям относится к нему фамильярно, с некоторым пренебрежением, ставить его в один ряд с собой, серыми и безликими обывателями.

Именно процесс деградации личности является главной темой произведения. Старцев, молодой и энергичный врач, любящий свою профессию, когда-то стремившийся к высоким идеалам, медленно, но верно превращался в рядового жителя города. Единственным стремлением доктора стало обогащение.

Хорошая медицинская практика приносила ему стабильный доход. Все свои средства доктор Старцев вкладывает в недвижимость, покупает вещи, соответствующие его положению и финансовому состоянию.

Деградация проявилась не только в изменении его убеждений, но и во внешности, привычках, поведении.

Герой стал грубым и раздражительным, растолстел, у него появилась одышка. У доктора пропал интерес к общественной жизни, не осталось никаких чувств, кроме жажды обогащения. Любовь, зарождение которой показано в рассказе, заканчивается крахом и разочарованием. И Старцев даже испытывает облегчение от того, что отношения не сложились.

Проблематика – Проблема состояния общества в целом, его нравственности. Это необразованность граждан, их бескультурье и духовная нищета. Жизнь в городке проходит скучно и уныло, по одному заведенному распорядку. Жители проводят своё время однообразно, каждый из них живёт в собственном маленьком мирке, не ставя перед собой никаких глобальных целей и стремлений.

Проблема влияния общества на личность. На Старцева уклад жизни и взгляды жителей города С. оказали большое влияние: он отказался от медицины как от призвания, превратив её лишь в средство обогащения.

Можно сделать однозначный вывод: уподобившись обывательскому обществу, Старцев уничтожил себя как личность, смешался с толпой таких же беспринципных и бездуховных типов.

В какой мере окружение влияет на личность и может ли человек ему противостоять? Этот важный вопрос ставит автор в своём рассказе.

Рассказ Чехова состоит из пяти частей. В первой части происходит знакомство с семьёй Туркиных, с главным героем доктором Старцевым. В герое пока ещё есть способность отличить истинный талант от серости, и он не стремится продолжать завязавшееся знакомство.

Старцев увлечён своей работой, он очень занят, и вторая встреча с семьёй Туркиных происходит по прошествии года с небольшим. Хозяйка дома пригласила молодого доктора, жалуясь на мигрень, и он стал регулярно навещать их, отдавая предпочтение разговорам с Екатериной Ивановной.

Молодая девушка начитана, и Старцеву интересно с ней общаться. Старцев решил сделать ей предложение, думая о богатом приданом. Глупая затея Котика со свиданием на кладбище охладила и отрезвила героя, он почувствовал разочарование и пожалел о том, сколько лишних хлопот доставила ему эта история.

В третьей части рассказа описывается, как обрюзг и располнел телом, но обнищал душой доктор Старцев. Он перестал интересоваться искусством – спектаклями и концертами, найдя удовольствие в азартных играх и ежевечернем подсчитывании денег, которые приносила ему врачебная практика.

В следующей части рассказа мы видим изменения: доктор Старцев располнел, обрюзг, думает только о наживе, радуется тому, что не женат. Еще пару раз он встречался с Екатериной Ивановной, но ему становилось стыдно, что когда-то делал ей предложение.

В финале мы видим, что доктор Старцев превратился в Ионыча. Это уже не молодой и амбициозный врач с благородными порывами, а обрюзгшая, бездуховная личность, можно сказать «мертвая душа», ищущая удовольствие в богатстве и обедневшая морально. Самоуспокоенность, нежелание изменить свою жизнь – это и есть признак духовной деградации.

О героях произведения мы написали отдельную статью – Главные герои «Ионыча».

Конечно, произведение «Ионыч» является рассказом, но поэтапное описание всей жизни героя, показ постепенного духовного разложения фактически приближает его к роману. Социальные проблемы общества, глубокий психологизм, точное воспроизведение событий жизни человека дают основание отнести этот рассказ к реалистическому направлению.

Чтобы попасть сюда – пройдите тест.

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 1809.

А какую оценку поставите вы?

Гость завершил

Тест «Собачье сердце»с результатом 10/15

Гость завершил

Тест «Горе от ума»с результатом 12/15

Гость завершил

Тест «Горе от ума»с результатом 13/15

Гость завершил

Тест на тему “Инерция”с результатом 4/10

Гость завершил

Тест «Недоросль»с результатом 14/18

Гость завершил

Тест «Горе от ума»с результатом 15/15

Гость завершил

Тест «Горе от ума»с результатом 11/15

Гость завершил

Тест «Шинель»с результатом 8/12

Не подошло? Напиши в х, чего не хватает!

Какой порок обличает Чехов в рассказе «Ионыч»? | Литерагуру

(417 слов) Чехов нередко в своих произведениях обличал различные пороки общества. Его рассказы, несмотря на их небольшой размер, очень ёмко и ясно показывали ту или иную плохую черту характера героя.

В своем рассказе «Ионыч» Чехов поднимает довольно важную тему, особенно актуальна она для современного общества. Эта тема – душевное опустошение, оскудение личности и её деградация.

Сначала нам рисуется доктор Дмитрий Иванович Старцев, светлый, добрый человек, который явно получил хорошее образование. Он был прекрасным врачом, неравнодушным к проблемам окружающих. Он начинает потихоньку входить в общество и узнает о существовании лучшей в городе семьи – семьи Туркиных.

И именно это знакомство с семьей и начинает губительно сказываться на характере и душевных качествах Старцева.

Обратимся к семье Туркиных и подробнее рассмотрим её состав. По словам автора, в городе это были «самые образованные и талантливые» люди. Иван Петрович, глава семьи, смешит всех своим странным языком, к которому уже все привыкли: слова «большинский», «недурственно» и т.д. уже давно вошли в его обиход.

Вера Иосифовна, жена Ивана Петровича, пишет длинные романы и читает их своим гостям. В этих её произведениях изображается то, чего нет и не может быть в действительности.

Котик, дочка Ивана Петровича и Веры Иосифовны, играет на фортепиано, по словам многих, она талантливая пианистка, однако, когда она играет, игра её напоминает камнепад. Именно Котик вызывает в докторе Старцеве нежные чувства, но она играет с ним. Назначая ему свидание, Котик сама не приходит.

Характер семьи на протяжении всего рассказа остается неизменным, именно этим Чехов подчеркивает их моральную нищету и полное душевное оскудение – пороки, которыми потом «заболеет» доктор Старцев. Тогда же автор начнет его называть Ионычем.

После несостоявшегося с Котиком свиданием прошло уже много лет, доктор Старцев изменился: он теперь стал равнодушным к пациентам, стал думать только о деньгах («О желтеньких и зелененьких бумажках»).

Даже сам внешний облик Старцева изменился: он потолстел, стал тяжело дышать, передвигается он исключительно на тройке с бубенчиками. Даже кажется, когда он едет, что он какой-то «языческий бог», что уже само по себе подсказывает читателям, что перед нами воплощение порока.

Его голос стал резким и тонким, а во время приема пациентов он кричит на них неприятным голосом: «Не разговаривать!».

В Дялиже, в городе, где и происходит всё действие рассказа, Котик была первой и единственной радостью Старцева, но когда он понял, кто на самом деле дочка Туркиных, всякое желание что-либо делать, все благородные порывы его пропадают.

Таким образом, можно сделать вывод, что в конце рассказа Чехов обличает в «Ионыче» порок душевной пустоты и оскудения личности. Он показывает, как пагубно влияет среда на человека, и что даже сильная личность может стать жертвой окружающих её обстоятельств.

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Деградация личности в рассказе А.П. Чехова «Ионыч». Сочинение по литературе

В своих коротких, но емких по смыслу рассказах Чехов поднимал злободневные проблемы и обличал общественные пороки.

Обычно он делал это, изображая судьбу того или иного персонажа, при этом не обозначая определенный порок, или же рассказывая о моменте из жизни героя, где он совершил проступок. Так автор дает читателю возможность подумать и выдвинуть свои выводы.

Стоит обратить внимание на то, что Антон Павлович Чехов изображает не общество в целом, а только определенную личность — ей предстоит выступить в роли отражения того самого порока, которым страдает все общество.

В рассказе «Ионыч» автор повествует о событиях из жизни врача Дмитрия Старцева, чтобы во всех подробностях продемонстрировать наглядный пример того, как происходит деградация личности. Место действия — губернский город С.

Приезжие отмечали в нем невыносимую скуку: каждый день был похож на другой, жизнь людей была однообразна. При этом жители городка утверждали, что это вовсе не так, и что у них есть, на что посмотреть.

При этом они указывали на Туркиных — с этой семьей знакомится и Дмитрий.

Позже выяснилось, что жизнь этих людей проходила по однообразному, давно написанному и отработанному сценарию: сначала Вера Иосифовна читала гостям очередной написанный ею роман, после чего ее дочь играла на фортепиано.

Прием завершает ужин, о котором неизменно свидетельствовал запах жареного лука. Старцев оказывается под пагубным влиянием этих людей. По мере развития сюжета раскрывается биография юного, подающего надежды врача, который ступил на неверный путь материального обогащения.

Сделав этот выбор, Старцев положил начало своему нравственному обнищанию.

Автор использовал несколько способов для раскрытия деградации личности Старцева. В начале рассказа Чехов чаще всего называет доктора по имени. Имя — это показатель индивидуальности человека, целостности его личности.

С первых строк рассказа перед читателями предстает человек, который активно интересуется происходящими вокруг него событиями. Он получает удовольствие от общения и всегда находит повод для дискуссии. Однако со временем произошло превращение Старцева во вредного Ионыча: он уже не искал тем для бесед.

Его не интересовало ничего вокруг, кроме денег. Автор указал, что «от таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением».

В конце дня Ионыч неизменно доставал купюры и, «когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет» — это было единственное, от чего он получал удовольствие.

Главный герой оградил себя от пространства и общества, что привело его в итоге к духовной гибели. Когда личность Старцева деградировала, Чехов и стал с презрением называть его по отчеству — Ионычем, тем самым подчеркивая, что он не одобряет выбор героя.

В Старцеве со временем умирали уникальность и талант, а после и его личность. Он имел шанс остаться человеком, однако не стал использовать его.

У него были возможности сопротивляться мещанскому укладу жизни, но он этого делать не стал. В превращении Старцева в противного, ожиревшего Ионыча виноват только он.

Общество, в котором он оказался, являлось только испытанием, которое ему не удалось пройти. «Вот и все, что можно сказать про него».

«Ионыч» А.П. Чехова. Анализ

- #ионыч_чехова

- В 1898 году Чехов создает произведение, которое, с одной стороны, продолжает идеи натурализма, важного для той эпохи течения, с другой – подготавливает эстетику нового века деталями абсурда и изображением человеческой глухоты друг к другу.

- Завязка рассказа происходит в тот момент, когда “Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную”.

- Именно неудавшаяся история любви запустит механизм деградации героя, составляющей основной смысл всего произведения.

Чувства Старцева после отказа Котика. Кадр из фильмаЧувства Старцева после отказа Котика. Кадр из фильма

С одной стороны, Чехов, отдавая дань натурализму, показывает посредственный характер той среды, в которую попадает молодой доктор. Попади новоиспеченный земский врач в другую, более интересную, духовно полноценную семью, в более интересное и живое общество, познакомься с более зрелой внутренне девушкой, – наверняка не произошло бы такого опошления натуры главного героя. Все это несомненно так.

С другой стороны, настолько ли уж плох этот город? Мы узнаем, например, что “почти все С-ие девушки” много читают, как и возлюбленная Старцева – “Котик”. Значит, был выбор думающих, тонких, глубоких натур.

Такие люди на самом деле есть везде, не бывает такого, что совсем нет хороших и достойных людей. Точно так же как в любом культурном “центре” всегда много обывателей, которым не интересно ничего.

И в общении с лучшими людьми можно совершенно их не оценить и не заметить. Вспомним хотя бы Евгения Онегина.

Наше культурное развитие не так сильно зависит от того места, той среды, в котором мы находимся. Достоевский вот созрел для своего главного творчества на каторге. И много таких примеров можно привести!

Итак, дело не в пошлости самой среды. Будь она хоть триста раз пошлой, это не причина опошляться самому.

В начале произведения главный герой тянется к чему-то высокому, к мысли, к искусству. Даже в Котика он влюбился не только потому, что она просто молода и красива.

Ее образ овеян обаянием культуры – она по-настоящему влюблена в музыку, она много читает, и “это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала”.

Однако в натурализме многое максимально принижается и опошляется. Часто в глубине даже светлого чувства показывается какая-то змея несовершенства. Так и в любовном чувстве Старцева есть, например, самолюбие, самоуверенность, эгоцентризм.

Например, перед тем, как сделать предложение, герой абсолютно не сомневается в том, что девушка ответит согласием. Поэтому он уже подумывает о том, что “приданого они дадут, должно быть, немало». Здесь дело не в корысти героя – нет, он искренно влюблен, а именно в его абсолютной уверенности в благоприятном исходе его прошения руки и сердца.

Хотя эта его уверенность, будь он повнимательнее к девушке, абсолютно ничем не обоснована. Ведь по сути у них нет никаких настоящих отношений с Екатериной Ивановной, нет и намека на чувство с ее стороны. Ведь даже то, что она назначила ему свидание, оказалось лишь холодной насмешкой.

О характере Котика все скажет ее поступок – она предложила влюбленному (далеко не студенту, а занятому человеку, врачу) прийти на кладбище в полночь. Узнав на следующий день, что тот не только пришел, но и ждал ее там до 2 часов ночи, она нисколько не смутилась и лишь упрекнула ухажера в том, что он не понимает шуток. Ее реакция выдает ее самодовольство и равнодушную, холодную натуру:

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала.

Почему же герой упорно не видит того, что она равнодушна к нему? Абсолютно безучастная к Старцеву, девушка показывает явное неудовольствие от поцелуя:

– Довольно, – сказала она сухо.И чрез мгновение ее уже не было в коляске.

И этот насильный поцелуй, сорванный Старцевым без желания Котика, показывает уже невнимательность самого героя. Он глух к чувствам девушки, не замечает ее равнодушия, потому что тоже по-своему излишне самоуверен.

Оттого на данный момент, хотя все с ее стороны кричит об обратном, герой полностью уверен, что девушка будет его.

Такая уверенность говорит о качестве его любви – об отсутствии подлинного уважения и интереса к самой личности девушки.

Зацикленность человека на одном себе и на своих собственных чувствах уже предвосхищает атмосферу новой драмы, созданной Чеховым на рубеже веков.

Холодность Екатерины Ивановны в тот день (дурная шутка со свиданием на кладбище, отвергнутый поцелуй) Старцева не смутила и не насторожила. Герой действует как человек глухой и слепой. Он одевает «чужой фрак», который, кстати, искал весь день по всему городу, одевает непривычный для него «жесткий галстук» и едет к Котику в танцевальный клуб этим же вечером делать предложение.

Поскольку Старцеву не хватает проницательности и наблюдательности в отношениях с людьми, то он не может даже догадываться, что Котик вовсе не мечтает стать его женой. Она воображает себя артисткой и потому грезит о славе, об успехах, о свободе. Участь супруги у нее ассоциируется с рабством, с концом всех надежд, с невозможностью осмысленной жизни:

Сделаться женой – о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки.

Если бы он внимательнее с ней общался, то в принципе мог бы предугадать подобный ответ и не делая предложения.

После отказа Старцев испытывает главным образом «стыд» из-за того, что ему отказали – то есть играет в основном его оскорбленное самолюбие, а не чувство любви к девушке.

Да, ему жаль своей любви, и три дня после этого он мучился – не ел и и не спал. Но когда Котик вскоре уехала в Москву, то он довольно быстро ее забыл.

Через 4 года после этого события Старцев так и не встретил больше никого, с кем бы он мог общаться так же живо и интересно, как это было с Екатериной Ивановной. Все люди в городе его раздражают своим недалеким, примитивным мышлением.

Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти.

Нетрудно догадаться, почему многие жители города так неразвиты – как было сказано выше, в городе никто не читает книг, никто не посещает библиотек, кроме девушек и «молодых евреев». Однако же с последними вот и мог бы общаться Старцев, и нашел бы для себя развитие. Но он упорно ходит лишь в дома тех самых бездельников, которые ничего не читают.

Получается, это выбор самого героя, а не вина среды.

А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить.

При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними.

Позволим себе выразить легкие сомнения насчет того, что во всем городе решительно никто не работает. Не работать могут лишь зажиточные, это существенная поправка.

Но ведь в винт, который так любит Старцев, можно только с такими и поиграть. У остальных нет ни времени, ни лишних денег на такое времяпровождение.

Получается, Старцев сам себя ограничил средой праздных мещан, на которых раздражается, но людей иной среды он не признает и даже не пытается искать с ними общения.

Все свое время поэтому доктор отдает работе – он возвращается домой лишь поздно ночью. Те самые зажиточные горожане мстят ему за то, что Старцев считает их скучными – дают ему злое прозвище “надутый поляк”:

(…) и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откушать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

Еще интересная деталь: “От театра и концертов он уклонялся“…

Почему? Может, музыка напоминала ему о равнодушной музыкантше Екатерине Ивановне? Или же он просто сам неспособен понимать музыку и спектакли? Вопрос открыт.

Итак, в городе при желании можно было найти отдушину. Можно было ходить в ту же библиотеку и читать там книги, встретить там наконец глубокую читающую душу для общения. В городе есть хор (это мы узнаем еще из первой части произведения, когда городской хор поет «Лучину»), то есть вообще есть искусство, есть культура.

Вообще в жизни всегда есть место для хороших впечатлений, для приложения духовных сил и для духовного роста. Надо только уметь это увидеть и найти.

И наоборот, в любом, даже самом “культурном” городе можно деградировать. Обыватели – они есть везде в изобилии, не только в городе С. Это знает каждый, поживший в каком-нибудь “центре мировой культуры”. Люди везде одинаковы, по большому счету.

Надо научиться в любой точке планеты замечать не обывателей, а уметь искать и находить людей духовно родственных, даже если они будут только в книгах. Книги же всегда доступны, Старцев не на необитаемом острове жил.

В конце концов, можно и в пустыни жить, вот как старцы, и при этом не деградировать, а наоборот, возвышать свою душу в молитвах, в чтении (кстати, интересная параллель с фамилией главного героя, который как раз не оправдал ее высокий смысл и призвание- ведь Старцев – это как раз от “старцы”, “старец”).

Однако Старцев выбирает путь прямо противоположный – путь духовной деградации и потому теряет свою фамилию в глазах людей, становится просто “Ионычем”.

Такое прозвище может быть у человека, который максимально слился со своей средой, который отнюдь не возвышается над ней. Он развлекается лишь тем, что играет в винт, а еще копит и вкладывает деньги.

Свою работу, которую изначально любил и был призван, вероятно, к тому, чтобы стать великим благотворителем, он превращает в грубое стяжание.

От любви его к Екатерине Ивановне уже ничего не осталось.. Он не чувствует к ней ни сочувствия, ни прощения. И самое главное – ему уже не о чем говорить с ней, хотя раньше было так интересно с ней общаться. Герой уже не способен оценить в людях что-то хорошее.

Начитанность и ум Екатерины Ивановны его больше не интересуют. Значит, он сам отупел и стал равнодушен ко всему, как те самые обыватели. Уже не среда виновата, что не может якобы предоставить ему достойных собеседников.

Он сам теперь прежде всего – недостойный собеседник.

Судьба когда-то любимой девушки его абсолютно не интересует. Ему лишь самому хочется жаловаться на жизнь…

Но деградирует не только он. Сама Котик, побитая неудачами и разочарованиями, утрачивает свой свет и свою дорогу в этой жизни.

Она потеряла свою естественность и искренность и льстит Старцеву, дабы обратно заполучить его в свои сети, что ему неприятно.

Ее отказ от самой себя, разочарование в себе ( “Я не пианистка”) и готовность отказаться от музыки, которую всегда так любила, делают ее жалкой и неинтересной в глазах Старцева.

Ее видимое желание устроить теперь свою личную жизнь любой ценой снижает ее образ, низводя его до той самой обыденности, которая не может быть привлекательной.

Поэтому их единственная встреча после столь долгой разлуки стала последней.

Последняя пятая часть рассказа отличается тем, что написана в настоящем времени. Этим автор подчеркивает, что герой – прямо здесь, в этом времени, среди читателей.

А еще пятая часть примечательна тем, что герой именно здесь, после окончательного прощания с Котиком, теряет для города свою фамилию. Нет больше ничего общего с его внутренним «старцем» – то есть с его внутренней духовной сущностью, с его призванием:

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. (…)В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем.

И, как мы уже сказали, вторая героиня, которая тоже сильно меняется в повести по мере действия – это Котик. Вначале она наивная, капризная и амбициозная девушка, совершенно не знающая жизни.

Она прекрасна и здорова, как сама весна.

Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне.

Через 4 года, вернувшись из Москвы с поражением, она побледнела, похудела, умудрена горьким опытом и вскоре понимает, что потеряла шанс устроить не только славу и успех, но хотя бы свое женское счастье.

А в конце рассказа она заметно постарела. Она сильно сдала, как и Старцев. То есть два этих героя сильно реагируют на окружающую пустоту жизни, это не проходит для них бесследно.

Ни она, ни Старцев не смогли найти себе спутника жизни в каком-то другом человеке. Это наталкивает на мысль о том, что, возможно, они были созданы друг для друга, но ни один по причине своей сердечной глухоты не смог этого понять. Она вначале, он потом.

Им было когда-то о чем поговорить – у них были изначально ресурсы украсить эту жизнь своей образованностью, умом, была возможность создать наконец такую семью, которая была бы интереснее и глубже, чем атмосфера дома Туркиных. Стать очагом настоящей жизни в этом городе.

Но вместо этого произошла лишь очередная грустная-прегрустная история. Никто из них не реализовал лучшее в себе, и потому не создал ничего стоящего для общества.

В этом заключается драматическая идея рассказа. И если в начале отец семейства Туркиных улыбается глазами, шутит и острит, то в конце он утирает слезы. Из комического героя он превращается в печального старика. Да в печальных стариков превращаются все герои этого рассказа…

Обличение пошлости и мещанства в рассказе А. П. Чехова “Ионыч”

Темой многих рассказов А. П. Чехова, например “Смерть чиновника”, “Хамелеон”, “Толстый и тонкий”, является обличение человеческих пороков. Чеховские персонажи стали символами угодничества и чинопочитания, а их имена – именами нарицательными.

Чехов всей душой ненавидел обывательщину, которая засасывает человека, корежит его душу, убивает в нем все лучшее. “В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли”, – говорит Чехов устами доктора Астрова в пьесе “Дядя Ваня”.

За этого прекрасного

человека он боролся всем своим творчеством. Страшную картину омертвения человеческих душ, погруженных в тину обывательщины, обнажает Чехов в рассказе “Ионыч”. Страшную потому, что без ножа и кастета она губит человека, превращает его из существа одухотворенного в бездушного “языческого идола”.

События происходят в губернском городе С. Чтобы дать представление о здешней жизни, писатель знакомит нас с семьей Туркиных, “самой образованной и талантливой”. Отец семейства “все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно

уже вошедшем у него в привычку: болыпинский, недурственно, покорчило вас благодарю”. Призрачная, жутковатая имитация юмора.

Мать, Вера Иосифовна, сочиняет бездарные опусы о том, “чего никогда не бывает в жизни”.

Дочь, Катерина, по воле родителей перекрещенная в мещанского Котика, играет на рояле так, что “Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться “.

Однако, постепенно узнавая членов этой семьи, мы понимаем, как они, в сущности, бездарны и скучны.

Закономерно возникает вопрос: если самые талантливые люди во всем городе столь бездарны, то каков же должен быть город? Семья Туркиных действительно выделяется на общем фоне, но если она – вершина, то что же представляет собой низ! “…Пока с обывателем играешь в карты и закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти” – вот собирательный портрет жителей города. И в такую жизнь окунается герой рассказа, молодой врач Дмитрий Ионыч Старцев. Чехов показал несколько ступеней в жизненном пути героя, но с каждой ступенью Старцев ниже и ниже падает на дно обывательщины.

Вначале перед нами живой, деятельный молодой человек. Бедный разночинец, “дьяковский сын”, он полон энергии и сил, увлечен работой настолько, что даже в праздники не имеет свободного времени. Молодого Старцева интересует литература, искусство.

Он пытается войти в жизнь горожан. Но Старцев чувствует себя одиноко среди обывателей и в беседе с Котиком жалуется на окружающих его людей.

Однако проходит несколько лет, около десятка, и мы видим перед собой уже другого человека. Старцев “пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову”.

Прежде обыватели видели в докторе что-то чужое и звали его за спиной “поляк надутый”. Теперь же его по-родственному зовут “Ионыч”.

Интересы Старцева становятся такими же, как и интересы других горожан. Он охотно играет по вечерам в карты, а придя домой, с удовольствием считает деньги, полученные от больных. Ионычу уже ничто не сможет помочь выбраться из обывательского общества, так как “он одинок… ничто его не интересует”, как и многих в городе.

За короткий срок доктор потерял все, что отличало его от рядовых горожан, прошел такой жизненный путь, что сам стал воплощением обывательщины и мещанства. Почему же он опустился? Что заставило умного и интеллигентного врача стать идолоподобным существом? Это не только город и общество, куда попадает доктор Старцев. Причины нравственного падения героя следует искать в нем самом.

Ужасна мещанская среда, но человек достоин имени человека лишь в том случае, если он борется против ее влияния. Благородная цель в жизни, любимая работа не стали основой существования молодого человека. Стремление к сытости и покою оказалось сильнее. А итог этого – “глухая точка небытия”, медленное умирание.

Ионыч потерял человеческий облик. Когда он, “пухлый, красный”, сидит в своей тройке, “кажется, что едет не человек, а языческий бог”.

Изображая падение Старцева под влиянием пошлости и мещанства, Чехов призывает не попадать под их власть, сопротивляться губительному влиянию среды, в которой эти пороки являются доминантами, и постараться сохранить в себе все хорошее и благородное, что бы отличало в тебе человека.

(1 votes, average: 5.00