Урок литературного чтения в 3

«А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

Тип урока: урок обобщения знаний.

Цели:

-

Учить анализировать поступки героев, выделить героев сказки и разделить их по группам.

-

Обучать выразительному чтению. Развивать логическое мышление, память, речь.

-

Воспитание правдивости, дружелюбного отношения друг к другу.

Личностные результаты.

У учащихся будут формироваться:

-

эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой;

-

познавательная мотивация учения;

-

ориентация на понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности.

У учащихся могут быть сформированы:

-

чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;

-

устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам;

результаты освоения.

Регулятивные

Учащиеся научатся:

-

планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;

-

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста;

-

выполнять учебные действия в устной и письменной форме;

-

вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.

Учащиеся получат возможность научиться:

-

ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;

-

самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы;

-

планировать собственную читательскую деятельность.

Познавательные

Учащиеся научатся:

-

находить нужную информацию

-

выделять существенную информацию из текстов разных видов;

-

сравнивать

-

устанавливать причинно-следственные связи

-

устанавливать аналогии.

Учащиеся получат возможность научиться:

-

осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;

-

сравнивать и классифицировать

-

строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа

Коммуникативные

Учащиеся научатся:

-

работая в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;

-

точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию;

-

владеть диалогической формой речи;

-

корректно строить речь при решении коммуникативных задач.

Учащиеся получат возможность научиться:

-

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;

-

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.

Предметные результаты освоения курса

Речевая и читательская деятельность

Учащиеся научатся:

-

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного

-

находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать ее своими словами;

-

определять тему и главную мысль

-

ставить вопросы

-

составлять план

-

различать последовательность, ориентироваться в учебном тексте.

Учащиеся получат возможность научиться:

-

составлять личное мнение

-

высказывать свое суждение

Методические приёмы: творческое чтение, работа в группах , работа с учебником.

Ход урока.

1. Самоопределе ние к деятельности.

Цель:Мотивация учащихся к учебной деятельности на личностно-значимом уровне

— Здравствуйте, уважаемые гости.

Мы рады вас приветствовать на нашем уроке литературного чтения!

— Русский писатель Иван Сергеевич Тургенев говорил, если хотите поднять себе настроение прочитайте или послушайте несколько стихотворений А.С. Пушкина. Какое время года было любимым у поэта? (Осень) Давайте поднимем себе настроение и начнём наш урок с творческого задания которое вы готовили в группах .

-Напомните какое было задание?( Представить в интересной форме стих. Пушкина об осени) /5 групп представляют отрывки из стх. Пушкина:

1 «Унылая пора! Очей очарованье!»

2. «Октябрь уж наступил»

3. «У осени холодною рукою»

4. « Уж небо осенью дышало!»

5. « Дни поздней осени бранят ..»

— Чему учат стих. Пушкина? ( Видеть неповторимую красоту русской природы!)

— Где были написаны эти стихи ? ( В Болдино)

— А какое ещё известное вам произведение было написано в Болдино? (1833 « Сказка о мёртвой царевне …»

2. Целеполагание

-Сегодня мы ещё раз окунёмся в мир этой волшебной сказки

-Попробуйте определить тему нашего урока.( Обобщение знаний по сказке Пушкина «Сказка о мёртвой царевне..»

-Сформулируйте цели нашего урока по схеме «Вспомнить – учиться- проверить» ( Вспомнить: интересные факты из жизни Пушкина , историю создания сказки, содержание сказки.

Учиться : слушать и слышать друг друга, анализировать сказку, работать в группе, выразительному чтению.

Проверить : знания содержания сказки .

3. Актуализация знаний учащихся.

— Прежде , чем мы ещё раз окунёмся в мир сказки А. С. Пушкина давайте вспомним некоторые интересные факты из его жизни и проведём блиц – опрос для групп . Посовещайтесь в группе и выберете кто будет участвовать в опросе.

1)Блиц –опрос «Интересные факты из биографии Пушкина»

1группа :- Дата рождения Пушкина (6июня 1799)(фото), в каком городе родился (Москва), имена родителей (Сергей Львович , Надежда Осиповна), сколько братьев и сестёр было у Пушкина( 2 сестры и 5 братьев).Имя старшей сестры и младшего

Брата (Ольга, Лев)(фото)

2 группа : — Имя бабушки ( Мария Алексеевна Ганнибал) (фото) — Имя няни ? ( Арина Родионовна Яковлева) (фото) Что вы знаете о прадеде Пушкина? (Абраам Петрович Ганнибал) (фото)

3 группа : — В каком возрасте Пушкин поступил в лицей ? (12 лет)

Любимые предметы ? ( Русская и французская литература , фехтование) Как называли Пушкина в лицее? ( француз)

4 группа : — Где Пушкин познакомился со своей женой ? ( на балу)

Какие строки увидев ее впервые сочинил? ( У удивлён , я очарован , короче , я огончарован) (фото)

Сколько детей было у Пушкина ( Мария, Григорий , Александр, Наталья) (фото)

5 группа: — Какая дуэль по счёту и с кем стала для Пушкина смертельной ? ( 21 дуэль с Дантесом) ( фото ) Кем приходился Пушкину Дантес? ( был мужем родной сестры Натальи Гончаровой) Когда умер Пушкин? (10 февраля 1837 г. в возрасте 37 лет )

-Какие интересные факты из жизни Пушкина вы хотели бы озвучить ещё?

3. Истоки сказки.

— Кто помнит историю возникновения сказки о мёртвой царевне?(В основу была положена русская народная сказка «Самоглядное зеркало», которую Пушкин услышал от крестьян

Жуковский и Пушкин вступили в «состязание»: кто лучше напишет сказку, подобную народной. Жуковский тогда написал сказку «Спящая царевна»., Пушкин – «Сказку о мёртвой царевне…».)

4. Аналитическая беседа по сказке. Выборочное чтение и анализ сказки.

Игра «Гонка за лидером»

-Я думаю у каждого из вас в этой сказке есть любимый отрывок. Откройте учебник и найдите его. Предлагаю поиграть в игру «Гонка за лидером» Напомните , как проходит эта игра? ( Лидер начинает читать отрывок, класс пытается найти его и подстроится за чтением « лидера» , по сигналу ведущего «гонка» прекращается.)

Выборочное чтение.

— Давайте проверим насколько хорошо вы знаете содержание сказки. Я задаю вопрос , свой ответ вы подтверждаете словами из теста.

1. -В какое время дня «Издалече, наконец, воротился царь отец»?

Рано утром гость желанный,

День и ночь так долго жданный,

Издалеча наконец

Воротился царь-отец.

2.-В какой праздник царица родила дочь? Какое это время года? (В сочельник. Это ночь перед рождеством. Зима.)

Вот в сочельник в самый, в ночь

Бог даёт царице дочь.

3. — Что в этот момент случилось с царицей?

(Восхищенья не снесла

И к обедне умерла.)

4.-Через какое время царь женился на другой? (Год)

Год прошёл, как сон пустой,

Царь женился на другой

5.-Что за приданое было у молодой царицы? (волшебное зеркальце)

Ей в приданое дано

Было зеркальце одно;

Свойство зеркальце имело:

Говорить оно умело.

6.- С чем сравнивает Пушкин царевну? (С цветком)

Но царевна молодая,

Тихомолком расцветая,

Между тем росла, росла,

Поднялась — и расцвела…

7.- Назовите имя её жениха? (Елисей)

И жених сыскался ей,

Королевич Елисей.

8.-Что приказала царица Чернавке?

Весть царевну в глушь лесную

И, связав её, живую

Под сосной оставить там

На съедение волкам.

9.-Что сделала Чернавка с царевной?

Та, в душе её любя,

Не убила, не связала,

Отпустила и сказала:

“Не кручинься, бог с тобой”.

А сама пришла домой.

10.-Что сделал королевич Елисей, узнав, что царевна пропала?

Королевич Елисей,

Помолясь усердно богу,

Отправляется в дорогу

За красавицей душой,

За невестой молодой.

11-Куда попала царевна, блуждаю в лесу?

Но невеста молодая,

До зари в лесу блуждая,

Между тем всё шла да шла

И на терем набрела.

12.- Сколько богатырей жило в тереме?

Семь богатырей,

Семь румяных усачей.

13-Что случилось с царицей, когда она надкусила ядовитое яблоко?

Пошатнулась не дыша,

Белы руки опустила,

Плод румяный уронила,

Закатилися глаза,

И она под образа

Головой на лавку пала

И тиха, недвижна стала…

14.-Прочитайте, где и как ожила царевна?

Перед ним, во мгле печальной,

Гроб качается хрустальный,

И в хрустальном гробе том

Спит царевна вечным сном.

И о гроб невесты милой

Он ударился всей силой.

Гроб разбился. Дева вдруг

Ожила.

15.- Какими словами заканчивается сказка?

Я там был, мёд, пиво пил,

Да усы лишь обмочил.

Анализ сказки.

1.-Что особенно понравилось , запомнилось в сказке?(Добро побеждает зло, чудесное зеркальце, преданный Саколко…)

2.- Кто в сказке в центре внимания автора? (Царица – мачеха и царевна Представляют собой добро и зло)

3.-Откуда в царице такая ненависть к царевне?

(Зеркало сказало правду , что царевна красивее её, чем вызвало ненависть царицы)

4.-Почему в приданое царице было дано лишь зеркало?(Она любовалась своей красотой –это для неё было самым важным)

5.-Можно ли о человеке судить только по внешней красоте ? Почему? ( Внешняя красота должна дополнятся душевной красотой)

6.-Чему же учит сказка?(Добру, верности, что главное в человеке его душа, а не внешняя красота)

4.Работа в группах

-А сейчас я предлагаю поработать в группах.

-Две группы инсценируют отрывок из сказки.

— Две группы составляют вопросы по содержанию сказки .

-Одна группа вспоминает текст составляет план сказки .

1. Рождение царевны и смерть матери

2. Новая супруга царя

3. Чудо-зеркальце

4. Зависть царицы

5. Чернавка в лесу

6. Царевна у семи богатырей

7. Царица дарит яблоко

8. Хрустальный гроб

9. Солнце, месяц и ветер

10. Елисей находит гроб

11. Смерть царицы

12. Свадьба

5. Тестовая работа по произведению А.С. Пушкина

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

ФИ ________________________

1. Впиши пропущенные слова из текста сказки

а) И жених сыскался ей

___________ Елисей.

б) Там за речкой тихоструйной

Есть высокая гора,

В ней глубокая __________.

в) Ей в приданое дано

Было _____________ одно.

2. Объясни значение слов:

Очи:________________

Уста: _______________

Персты — __________

3. Вспомни день рождения царевны.

а) зима б) весна в) лето г) осень

4. Через сколько времени царь женился на другой?

а) через 3 года б) через 10 дней в) через 1 год г) через 2 года

5. Подчеркни слова, которыми можно охарактеризовать Царицу-мачеху:

Гордая, добрая, ревнивая, послушная, милая, своенравная, завистливая, злая.

6. Кто указал Елисею дорогу к невесте?___________

7. Чем закончилась сказка?____________________________

5. Рефлексия.

—Давайте вспомним цели нашего урока . Получилось ли их достичь?

Домашнее задание.

— У меня для вас есть сюрприз. Ваши родители тоже приняли участие в нашем уроке . Нарисовали иллюстрации к своим любимым сказкам Пушкина. Я предлагаю вам дома прочитать вместе с родителями их любимую сказку Пушкина .И на

следующем уроке её представить.

—Урок я хочу закончить небольшим стихотворением:

«Читайте Пушкина друзья,

Читайте сказки!

И будет жизнь тогда полна тепла и ласки.

Читайте Пушкина друзья вот вам подсказка

И пронесёте сквозь года вы радость сказки»

Спасибо за урок!

«Унцукульский район»

МКОУ «Гимринская поселковая СОШ»

Конспект открытого урока литературного

чтения в 4-м классе

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и

семи богатырях»

Урок разработала и провела

учитель начальных классов

Саабдулаева Патимат Магомедовна

Цели:

1.

Познакомить детей со сказкой А. С. Пушкина “Сказка о мёртвой царевне и семи

богатырях”. Обогащать словарный запас учащихся.

Формировать

умение прогнозировать текст.

2.

Развивать память, речь, внимание, творческие возможности детей.

3.

Воспитывать любовь к чтению, к книге.

Оборудование урока: текст

“Сказки о мертвой царевне и семи богатырях”, иллюстрации к сказке, слайды,

портрет А.С. Пушкина, толковые словари, листы самооценки.

Технические средства обучения:

компьютер, проектор, интерактивная доска

1. Орг.момент

Доброе утро ребята, уважаемые гости, повернитесь друг другу

улыбнитесь и подарите хорошее настроение, пожелайте друг другу удачи.

2. Актуализация

знаний.

Ребята,

на прошлом уроке мы с вами познакомились с творчеством и стихотворениями какого

русского поэта?

—

А.Пушкин был не только великим поэтом, но и сказочником. Мы впервые слышим его

в самом раннем детстве и, еще не умея читать, повторяем наизусть строки из его

произведений. Дальше с его произведениями мы знакомились и в 1 , 2, 3 классе,

перейдя в среднее и старшее звено, вы тоже будете читать его произведения.

—

Вот и сегодня на уроке мы будет говорить о сказке А.Пушкина «Сказке о мертвой

царевне и семи богатырях»

—

Вспомните, когда и где родился А. С. Пушкин? /слайд /

—

Кто был лучшим другом поэта?

—

Где учился А. С. Пушкин?

—

С кем из известных писателей дружил А. С. Пушкин?

—

Какие стихи Пушкина вы знаете наизусть?

—

Кто готов сегодня их прочесть?

3. Проверка

домашнего задания.

У.

Прочитайте стихотворение “Осень” наизусть.

Д.

Чтение стихотворения 1-м учеником наизусть.

У. Какое чувство

возникает у тебя при чтении этого стихотворения?

Д.

Возникает чувство грусти, так как приближается зима.

Д.

Чтение стихотворения 2-м учеником наизусть.

У.

Какую иллюстрацию нарисовал бы ты к этому стихотворению?

Д.

Позднюю осень.

4. Постановка цели

урока.

—

В своих стихотворениях А.Пушкин воспевает красоту природы, замечает

необыкновенные изменения в ней, оживляет природу, будто в сказке. А какие

чудеса в сказках?

—

Какие сказки А. С. Пушкина вы знаете?

Как

старуха называла старика в сказке “Золотая рыбка”? (Простофиля)

2.

Птица, которая была посажена на спину для охраны границ. (Петушок)

3.

Лесной зверёк, живший в хрустальном дворце. (Белка)

4.Пристают

к заставе гости

…. Гвидон зовёт их в гости. (Князь)

5.Глядь:

опять пред ними землянка,

А пред нею разбитое …(Корыто)

6.И

послушалась…. .

Тут же на берег она

Бочку вынесла легонько

И отхлынула тихонько. (Волна)

У.

Какое слово объединяет все отгаданные слова?

Д.

Сказка.

У.

Молодцы, справились с заданием.

5.

Работа над сказкой.

— Сегодня

мы начнем читать одну из самых замечательных лиричных, добрых сказок.

Возможно, сказка вам уже знакома, может быть, вы даже видели мультфильм, на

уроках труда мы делали с вами творческую коллективную работу, а сегодня

посмотрим на Пушкинский удивительно красивый язык.

— Ребята, скажите, к какому литературному жанру

относится наше произведение? (Сказка) Докажите,

что это сказка. Вспомните все признаки сказки.( 1. Зачин. 2.

Волшебные предметы. 3. Сказочные слова и выражения. 4. Троекратный повтор. 5.

Борьба добра и зла. 6. Добро побеждает зло.7. Концовка. )

— Нам всем знакомо выражение “В сказках Добро всегда

побеждает Зло”. Что же это такое — Добро и Зло? Как вы думаете чем мы сегодня

будем заниматься на уроке? (Борьба добра и

зла, добро побеждает зло)

— Правильно, ребята, цель нашей работы – раскрыть

значение терминов “добро” и “зло” на примере сказки. Мы будем сравнивать образы

героев, анализировать текст.

(Учащиеся объясняют

своими словами, как они понимают значение этих слов, затем находят их значение

в словаре С.И. Ожегова)

Вам необходимо найти в толковом словаре значение этих

слов. ( работа в парах)

(Ученик зачитывает

определения терминов из толкового словаря )

Добро — 1)

всё положительное, хорошее, полезное; 2) имущество, вещи (разг.)

Зло – 1)

нечто дурное, вредное, противоположное добру; 2) беда, несчастье, неприятность.

— Можем ли мы утверждать, что добро и зло являются

противоположными понятиями? (Да, добро и зло –

противоположные понятия.)

У.

Кто догадался тему нашего урока?

Д.

Мы познакомимся со сказкой А. С. Пушкин “Сказка о мёртвой царевне и семи

богатырях”.

У.

В основе этой сказки – народная сказка, рассказанная няней. Многие эпизоды

введены поэтом. В няниной сказке у царевны нет жениха, королевича Елисея. Эта

сказка – одна из самых замечательных лиричных, гуманных, добрых сказок.

—

При чтении сказки вам встретятся незнакомые слова. Давайте разберём значение

этих устаревших слов.

Лексическая

работа.

Инда

очи разболелись – глаза разболелись

Сочельник

– вечер накануне Рождества

Перст

– палец

Девичник

– вечеринка.

Чтение

сказки.

—

Ребята, вы сейчас прослушайте 1 часть сказки, внимательно слушаете, т.к. нужно

будет отвечать на вопросы.

Беседа

о прочитанном.

—

С какими героями сказки вы познакомились?

—

Какое время года описывается в данной части?

—

Сколько месяцев ждала царица своего царя?

—

Какое чудо произошло накануне Рождества?

—

Когда воротился царь-отец?

—

Что произошло с царицей?

—

Через сколько времени царь женился на другой?

_

Молодцы, вы внимательно слушали, и поэтому правильно отвечали на мои вопросы.

—

Чтобы продолжить работу со сказкой давайте отдохнем, представив себя богатырями

как в сказке А. Пушкина.

5. Физкультминутка

Дружно

встали – раз, два, три.

Мы

теперь богатыри.

Мы

ладонь к глазам приставим,

Ноги

крепкие расставим,

Поворачиваясь

вправо

Оглядимся

величаво.

И

налево надо тоже

Поглядеть

из – под ладошек.

И

направо, и ещё

Через

левое плечо.

Буквой

Л расставим ноги,

Точно

в танце – руки в боки.

Наклонились

влево, вправо,

Получается

на славу!

6. Самостоятельное

чтение учащимися. С.

73 – 74

—

Вы сейчас самостоятельно прочитываете 2 часть сказки в парах. 1 вариант читает

половину части 2варианту, а потом наоборот 2 вариант читает 2 часть 1 варианту.

Читаете внимательно, так как вам предстоит найти ответы на следующие вопросы:

—

Найти и прочитать описание царицы.

—

Что было дано ей в приданое?

—

Какое свойство имело зеркало?

—

Молодцы, вы правильно ответили на мои вопросы.

7.

Чтение по цепочке 3 части с. 74 — 76

—

А сейчас мы прочитаем 3 часть по цепочке.

—

Подумайте, какую иллюстрацию вы нарисуете к прочитанной части.

8.

Беседа о прочитанном.

—

Какую иллюстрацию вы нарисовали в своём воображении?

—

Какой была молодая царица?

—

Как звали её жениха?

—

Какое приданое приготовил царь своей дочери?

—

Вспомните разговор мачехи с зеркалом. Что ответило ей зеркало?

—

Как повела себя царица с зеркалом?

—

О каком качестве царицы этот поступок говорит?

—

Зависть – это положительное или отрицательное чувство?

—

Ребята, как вы думаете, царица, страдающая чёрной завистью, способна на какие

поступки?

Злые, низкие, мстительные.

9. Рефлексия

— С каким настроением вы заканчиваете урок?

— За что бы вы себя похвалили сегодня.

— Как вы себя бы оценили.

10. Подведение итогов урока

— Как, в виде кого представлено зло?

— Подумайте и распределите героев по группам

положительных, отрицательных, нейтральных, герои-помощники

(Обучающиеся называют героев и заполняют

таблицу)

— Есть ли в сказке волшебные предметы? Какую роль они

играют?

— Как автор относится к главным героям? Докажите.

— Царица была не только злой, но и очень завистливой.

Она завидовала молодости и красоты царевне. Зависть — это негативная эмоция,

которая побуждает человека совершать злонамеренные действия.

Это плохое качество и каждый человек должен искоренять

его в своем характере.

— Как вы думаете, царица изменится в следующих частях?

На последующих уроках мы и узнаем.

11. Домашнее задание.

Дочитать сказку до конца. Подобрать синонимы к словам

«своенравный», «мерзкий», «желанный», «грозно», «изумлённый»; подобрать

антонимы к словам «жданный», «грешен»,; выписать 5 наиболее понравившихся

эпитетов вместе со словами, к которым они относятся. Нарисовать иллюстрацию к

понравившемуся отрывку.

— Спасибо за урок!

Директор

МКОУ «ГПСОШ» Абдулаева П.Б.

Заместитель

директора по УВР Гамзатов А.М.

«Унцукульский район»

МКОУ «Гимринская поселковая СОШ»

Отзыв коллег об открытом уроке

литературного чтения в 4

«А» классе

А.С. Пушкин «Сказка о

мертвой царевне и семи богатырях»

учителя начальных классов

Саабдулаевой Патимат Магомедовны

Данный

урок представлен по ходу изучения раздела «Чудесный мир классики».

На уроке были учтены возрастные и психологические особенности учащихся. В

содержание урока Патимат Магомедовна включила элементы обучения школьников

универсальным учебным действиям: цели урока определяли сами ученики, исходя из

соответствующего затруднения.

На

данном уроке применялся деятельностный подход в обучения, который был

реализован в следующих видах деятельности: учебной и учебно-исследовательской.

На

уроке мною использовалась технология формирования типа правильной читательской

деятельности (технология продуктивного чтения), которая обеспечивает понимание

текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время

чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты

учебников; познавательных универсальных учебных

действий, например, – умения извлекать информацию из текста. Учащиеся

выполняли задания по составление характеристики главных героев, соотношение,

нахождение отрывка из текста к иллюстрации. Саабдулаевой П.М. была организована

групповая работа учащихся.

Любой процесс познания начинается с импульса, побуждающего к действию.

Необходима мотивация, побуждающая ученика к вступлению к деятельности. Помня об

этом, Патимат Магомедовна продумывала каждый этап урока, составляла

задания, подбирала вопросы, использовала различные приёмы активизации учеников.

На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и

практическую деятельность исследовательского характера, детям надо было не

только использовать уже имеющиеся знания, но и найти новый способ выполнения

уже известного им затруднения.

Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой, чередовались различные виды

деятельности. Умственные действия опирались и подкреплялись практическими.

Для каждого ученика была создана ситуация успеха, что также способствовало

повышению мотивации и поддержанию познавательного интереса к учению.

При постановке вопросов и определении заданий на уроке я учитывала

индивидуальные особенности учеников, давала только положительную характеристику

результатам их деятельности, что стимулировало детей и повышало их активность

на уроке.

Учебная

информация была привлекательна для детей. За счёт привлекательности содержания

заданий и подачи учебного материала, повысились возможности учеников в

достижении поставленных целей на уроке.

Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём урока

выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учётом физических и

психологических особенностей детей.

Директор

МКОУ «ГПСОШ» Абдулаева П.Б.

Заместитель

директора по УВР Гамзатов А.М.

«Унцукульский район»

МКОУ «Гимринская поселковая СОШ»

Отзыв коллег об открытом уроке

литературного чтения в 4

«А» классе

А.С. Пушкин «Сказка о

мертвой царевне и семи богатырях»

учителя начальных классов

Саабдулаевой Патимат Магомедовны

На данном уроке абсолютно оправдано использование мультимедиа –

учащиеся с помощью музыки, сопровождающей красочные иллюстрации, входят в

таинственный и загадочный мир сказки.

Советы по логическому переходу от данного урока к последующим

На следующем уроке ребята окунутся в художественный мир сказки, и

,конечно, образы, созданные на предыдущем уроке, помогут учащимся чётко

ориентироваться в художественном разнообразии авторской сказки.

Знаете, наши дети, и мы с удовольствием смотрят сказку и с

искренним чувством реагируют на положительных и отрицательных героев!

Родители учащихся 4А класса

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представляет книгу Александры Барковой «Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы».

Древние славяне, в отличие от греков, египтян, кельтов и многих других народов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много доподлинно знаем об их мифологии, и пробелы в знаниях стремительно заполняются домыслами и заблуждениями. Автор этой книги Александра Баркова рассказывает, что нам в действительности известно о славянском язычестве, развеивает популярные мифы и показывает, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Предлагаем прочитать начало одного из разделов книги.

Миф, эпос, сказка

Читатель, вероятно, удивлен: книга почти подошла к концу, а в ней до сих пор не было ни Бабы-яги, ни Змея Горыныча, ни Жар-птицы, ни прочих сказочных персонажей, знакомых с детства.

Прежде всего объясним: Змей Горыныч — не сказочный персонаж, а былинный. Современная культура разницу между сказками и былинами совершенно не осознаёт, но сто лет назад, когда былинная традиция умирала, приговором ей стали именно слова «Пожалуй, сказка всё это».

Так в чем же разница между мифом, эпосом (в частности, былинами) и сказкой?

В традиционном обществе сказка играет ту же роль, что фэнтези — в современном: это рассказ о чудесном, в который никто не верит. Он предназначен для развлечения. Конечно, в основе сказки лежат древние мифы, но они опираются на совершенно иной образ жизни, иную систему ценностей (когда убивать слабого — не просто нормально, а действительно гуманно). Сказка перестала быть предметом веры не потому, что древние мифы «забылись» (они не забыты, раз сказка существует до сих пор!), а потому, что радикально изменилось общество.

Эпос — это идеальное прошлое народа. Исторические реалии в нем, конечно, присутствуют, но в исправленном виде.

У нас есть полдюжины сюжетов о нашествии татар, и все они построены по общему принципу: в Киеве не осталось богатырей, кроме главного героя былины, приходят татары, и главный герой сразу (или не сразу) их разбивает. Никакого татарского ига в былинах нет и быть не может. Другой пример: былина «Илья и Идолище» начинается с того, что Идолище Поганое захватило Царьград. В основе — реальный исторический факт: 1453 год, взятие Константинополя войсками Мехмеда II. Но приходит Илья Муромец, побеждает Идолище — и Царьград снова становится православным городом. Степень волшебности врагов в былинах бывает разной: от Змея Горыныча (чудище в чистом виде) до полулюдей-получудищ (Идолище, Тугарин на крылатом коне) и вполне исторических татар.

Пока эпос жив, в него верят, но верят совершенно не так, как в миф. Верят в то, что все эти монстры и одержанные над ними победы реально были. Когда эта вера иссякает, эпос фактически превращается в сказку (пример чего мы видим в современных мультиках, легко смешивающих былинных и сказочных персонажей). Кстати, триады «Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович» в былинах нет, ее придумал Васнецов, воплотив на знаменитой картине «Богатыри».

В былинах действительно нередко говорится о том, как Илья Муромец стоит на заставе богатырской, и в перечне витязей, которые находятся там вместе с ним, иногда мелькает Алёша.

А вот Добрыня Никитич — дипломат; в трех из пяти сюжетов, связанных с ним, князь Владимир отправляет его с различными поручениями к иностранным дворам (в частности, именно он привозит Владимиру в жены Апраксию-королевичну); кроме того, в былинах подчеркивается молодость Добрыни, так что и сама триада, и портрет Добрыни — личное творчество Васнецова, не имеющее отношения к подлинным текстам.

Добрыня Никитич. Иллюстрация А. Рябушкина. 1885 г.

Говоря о Васнецове, нельзя не упомянуть его картину «Сирин и Алконост». На ней изображены черная и белая птица, однако кто из них кто? В древнерусской культуре Сирин — это греческая сирена, убивающая своим пением.

Если человек услышит ее голос, его разум будет пленен и забудет всё сегодняшнее, и до тех пор будет ходить вослед той птице, пока не падет мертвым, не переставая слышать ее голос.

В таком контексте отождествление сиринов с вилами добавляет мрачности в образ вил.

Алконост появился в древнерусских текстах как результат описки: существует греческий миф о деве Алкионе (что значит «зимородок»), и имя возникло из искажения фразы «алкионъ есть птица морская». По народным поверьям, Алконост поет о рае и радости, от касания ее крыльев яблоки превращаются в целительные плоды.

«Сирин и Алконост». Картина В. Васнецова, 1896 г.

Получается, Васнецов отразил традиционные представления: черная птица у него — Сирин, а белая — Алконост. Но во второй половине ХХ века представления сменились, что можно видеть, в частности, в песне В. Высоцкого «Купола»:

Птица Сирин мне радостно скалится —

Веселит, зазывает из гнезд,

А напротив — тоскует-печалится,

Травит душу чудной Алконост.

Вернемся к былинам. Рассуждая о матери сырой земле, мы отмечали эту удивительную особенность русского эпоса: обилие сверхмогучих персонажей, сила которых идет от земли. Змей Горыныч воплощает четыре дикие стихии (он хозяин реки, он дышит огнем, он летает, и его царство расположено в горах), а Добрыня повергает его в первом же бою, и не оружием, а «шапкой земли греческой». В этом справедливо видят метафору принятия христианства («шапка земли греческой» — монашеский клобук), и всё же слово «земля» обязательно присутствует в тексте, а некоторые сказители еще и добавляют, что Добрыня насыпает в шапку земли.

Другая яркая черта былин — череда богатырок. Богатырку в тексте называют древним словом «поленица» (то есть та, которая сражается в поле). Настасья Микулишна, сажающая Добрыню себе в карман; Василиса Микулишна, вызволяющая мужа из темницы (история о том, как герой на пиру у правителя похвастался силой жены и она затем в испытаниях подтвердила правоту его слов, есть в ирландском эпосе, но там героиня проклинает короля и бросает мужа; русская богатырка много добрее); Настасья Литовская, более искусная в воинском мастерстве, чем ее муж Дунай; Латыгорка/Латымирка, побежденная Ильей Муромцем и родившая ему Сокольника… Для сравнения: германо-скандинавский эпос куда более жесток и свиреп, однако воительница там, строго говоря, только Брюнхильд/Брунгильда (Гудрун/Кримхильда яростна, но она не сражается).

Свидетельствует ли обилие богатырок о том, что такие русские валькирии реально существовали? Мы полагаем, что нет. Недаром ни для одной из них не нашлось места в Киеве: Настасья Микулишна в замужестве предстает обычной женщиной, русской Пенелопой, ждущей мужа десятилетиями; Василиса со Ставром уезжают из Киева; Настасья Литовская погибает, нечаянно сраженная мужем в воинском состязании, а Латыгорка, как и ее сын Сокольник, — враги Руси. Способность женщины сражаться воспринималась сказителями как сверхъестественная черта, и подобному нет места в мире людей.

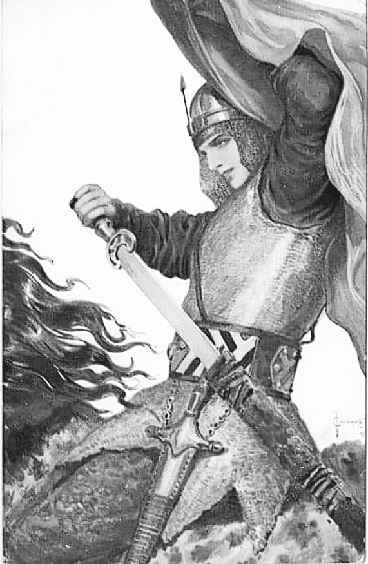

Богатырка Настасья Королевична. Открытка С. Соломко. Начало XX в.

Богатырки известны не только по былинам. В сказке действует Марья Моревна (некоторые хотят в ней видеть богиню Марену) — она победила и держит в плену Кощея. Сложно сказать, был ли Кощей когда-либо персонажем собственно мифов, поскольку вне сказок он не встречается. Рыбаков приводит цитату о низверженном идоле Перуна, который плыл «из света во кошьное, сиречь во тму кромешную». На этом основании он предполагает, что «кощное» — название преисподней, царства Кощея (чье имя, вероятно, происходит от слова «кость» и означает «скелет»). Такое утверждение выглядит убедительным, но даже оно не делает Кощея неким русским Аидом: никаких следов его культа в историческое время не обнаружено.

Аналогичная ситуация с самым ярким сказочным персонажем — Бабой-ягой. Имя она, вероятнее всего, получила от татарского «бабай ага» («великий господин») — им пугали детей, и в итоге «бабай» перешло в «бабу» и закрепилось за универсальным, общемировым образом лесной ведьмы.

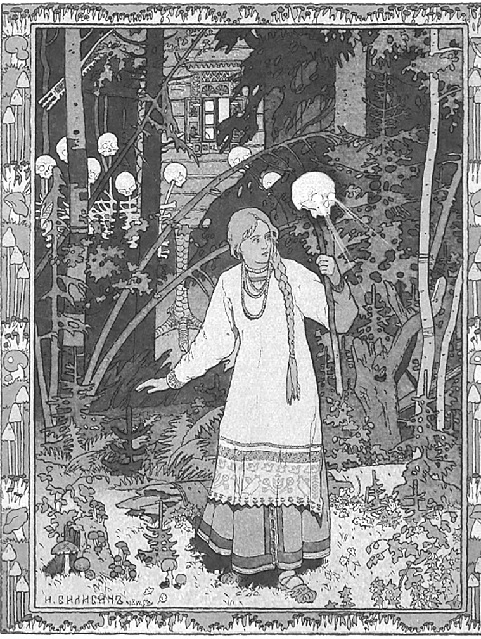

Баба-яга на иллюстрации И. Билибина. 1931 г.

Баба-яга блистательно проанализирована В. Я. Проппом в классической работе «Исторические корни волшебной сказки». Он показывает, что в основе волшебной сказки лежит обряд инициации, то есть посвящения юноши во взрослые члены охотничьего племени. В ходе этого ритуала юношей подвергали пыткам (в сказках Яга нередко вырезает полосу кожи со спины героя), слабые при этом погибали (изба Яги окружена частоколом, на котором висят черепа), а выжившие обучались как навыкам охоты, так и ее магическим ритуалам. Такое братство будущих охотников в сказках показано в виде дома разбойников в чаще леса, а самое известное его воплощение — у Пушкина, в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» (об этом мы говорили в самом начале в связи с волками).

С точки зрения мифологии обряд инициации представлял собой смерть мальчика и рождение мужчины (в традиционном мышлении нет понятия взросления). Посвящаемого необходимо было убедить в том, что он умер и воскрес. Этой цели в ритуале служили пытки, а в сказке этот момент сохранился в мотиве печи Яги, куда она хочет посадить героя, чтобы затем съесть его. Как мы знаем, в печи видели связующее звено между миром живых и мертвых, и проход через нее должен магически преобразить героя. Но, как уже говорилось, сказка возникает тогда, когда обряд забывается (с переходом общества от охотничьего образа жизни к земледельческому отпала необходимость в инициатических пытках и гибели слабых), поэтому сказочные сюжеты, в которых Яга хочет съесть героя, всегда заканчиваются ее неудачей. Более того, эти сюжеты устарели настолько давно, что ушли в детский фольклор (типа сказки «Гуси-лебеди»), в них не осталось никаких намеков на инициацию, а героя-подростка заменил почти младенец. Но мотив магической трансформации сохраняется — например, в «Сивке-Бурке», где герой чудесным образом пролезает через уши коня и превращается из заморыша в красавца; важно, что это не просто волшебный конь, а дар умершего отца, то есть трансформация проходит благодаря контакту с миром мертвых, причем с умершим предком.

Почему у избушки Бабы-яги курьи ножки? Они не петушиные, не куриные, тем паче не принадлежат какому-то другому животному или птице. Они всегда и неизменно «курьи». Эти ноги не имеют отношения к курице, это столбы, окуренные дымом. Речь идет о том самом способе «воздушного погребения», о котором мы уже говорили в связи с неупокоенными мертвецами. Помимо открытого трупоположения выдающихся личностей (мы обнаружили его описание в былине о женитьбе Святогора) существовало и «воздушное погребение» в колоде или специальном крохотном домике, куда помещался труп в скорченном состоянии.

«Домовины (Избы смерти)». Картина Н. Рериха. 1914 г.

Чтобы это погребение как можно дольше не рухнуло на землю, столбы, на которых оно стояло, окуривали дымом от гнили. Такой обычай у предков славян ушел в прошлое в доисторические времена, но еще Нестор отмечал сочетание «воздушного погребения» с кремацией: труп сжигали, прах ссыпали в «сосуд мал» и ставили «на столбе». Несомненно, и этот столб был окурен.

Кто же (и что же) — Баба-яга? Прежде всего, она слепая — она вынюхивает героя, говоря: «Фу-фу-фу, русским духом пахнет». Как пишет Пропп, живые не видят мертвых, а мертвые не видят живых. В тех сказках, где избушка стоит на краю леса, Баба-яга готова помочь герою, потому что, согласно логике уже забытого обряда, герой — ее дальний потомок. При этом о Яге известно, что она «положила зубы на полку» (так говорят об умерших от голода), «а нос в потолок врос» (неэстетично, но приходится признать: Яга — это полуразложившийся труп).

В обряде инициации посвящаемый был уверен, что его проглатывает мифический предок рода (поэтому реальные хижины для посвящения делались в виде пасти), и в сказке мотив еды у Яги непременно сохранен.

Если Яга предстает врагом — то она хочет съесть героя, если Яга предстает помощником — то она «накормила-напоила, спать уложила», отчего герой получает магические силы, необходимые для следующего этапа его приключений. «Спать уложила», несомненно, знак временной смерти посвящаемого и того забытья, в которое впадали из-за пыток реальные подростки охотничьей эпохи.

Иллюстрация И. Билибина к сказке «Василиса Прекрасная». 1902 г.

Когда обряд инициации был забыт окончательно, в параллель к мужским сказкам стали возникать и женские: в них к Яге попадает не юноша, а девушка. Наиболее известным вариантом является «Василиса Прекрасная», где героиня, отправленная к Яге злой мачехой, в итоге получает череп с горящими глазами — знак ее волшебной силы. Прохождение инициации радикально повышало социальный статус человека, что и отражает сказка: от восстановления справедливости в семье (горящие глаза черепа сжигают врагов героини) до превращения крестьянского сына в царя.

Героиню сказки нередко зовут Василисой (Прекрасной или Премудрой) — это имя в переводе с греческого означает «царица», так что Иван-царевич с Василисой оказываются по сути тезками. Почему в центре внимания сказки всегда есть цари либо она заканчивается воцарением героя?

Потому что традиционное общество верит: благополучие зависит исключительно от магических качеств царя, и править должен тот, кто обладает ими в полной мере. Эти качества персонифицируются в сказке в виде магических помощников. Самый известный пример — «Конек-горбунок» Ершова (это литературная сказка, написанная на фольклорной основе): фактически всё за Ивана делает его чудесный скакун, однако это не ставится Ивану в укор, ведь Горбунок и есть его магия, которая затем будет оберегать страну.

Тверской академический театр драмы поздравляет с наступающими праздниками и ждёт театралов в гости. Для взрослых зрителей и детей приготовили насыщенную спектаклями программу.

Для детей и их родителей:

2 и 3 января в 11:00 – Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки перед началом спектакля и музыкальная сказка «Золушка» Ш. Перро в постановке И. Мельниковой (0+).

4 и 5 января в 11:00 – Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки перед началом спектакля и мюзикл для детей «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» по А.С. Пушкину в постановке И. Мельниковой (0+).

6 и 7 января в 11:00 – Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки перед началом спектакля и невероятные полеты во сне и наяву, сказка «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен в постановке А. Павлишина (0+).

8 и 9 января в 11:00 – Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки перед началом спектакля и премьера, музыкальная сказка «Каменный цветок» П. Бажова в постановке И. Мельниковой (6+).

Для взрослых:

2 января в 17:00 – ночь ожиданий в одном действии «Весы» по пьесе Евгения Гришковца в постановке Александра Павлишина (18+).

Герои спектакля – мужчины в предвкушении чуда. Откровенно, честно и с неподдельной верой во встречу с счастьем они расскажут свои истории из приемного отделения роддома. О чем говорят будущие и опытные отцы, пока их не слышат женщины?

3 января в 18:30 – комедия «№13 (Беспорядок)» Рея Куни в постановке Бориса Михни в версии «Перезагрузка» (16+).

Всё начинается с того, что Ричард Уилли — помощник британского премьер-министра — решает предпочесть дебатам в палате Общин уютный номер пятизвёздочного отеля в компании молоденькой секретарши Джейн. Уже готовые вступить в совершенно неделовые отношения, они обнаруживают за шторами окна тело мужчины средних лет. Что же делать?! Позвонить в полицию нельзя – иначе придётся объяснять, почему женатый политик с прекрасной репутацией ночует вне дома. Значит, остается одно: избавиться от незнакомца! …но как?..

4 января в 18:30 – комедия «Женитьба Белугина» по Александру Островскому в постановке Народного артиста Александра Чуйкова и версии «Перезагрузка» от Александра Павлишина (16+). Спектакль участвует в проекте «Пушкинская карта».

Это история женитьбы богатого купца Андрея Белугина. Молодой человек имеет горячее сердце и накануне своей свадьбы с Таней Сыромятовой заявляет ей, что влюблён в другую. И ни бедность, ни холодность его новой возлюбленной не уменьшают его желание жениться на ней. Благословят ли родители Андрея такой брак? И полюбит ли его Елена…? Образы центральных героев в «Перезагрузке» спектакля исполняют артисты Геннадий Бабинов, Екатерина Юркова и Алексей Майский.

5 января в 18:30 – комедия «Энергичные люди» по Василию Шукшину в постановке Александра Сафронова (18+). Спектакль участвует в проекте «Пушкинская карта».

6 января в 18:30 – комедия «Вишневый сад» Антона Чехова в постановке Александра Павлишина (16+). Спектакль участвует в проекте «Пушкинская карта».

7 января в 18:30 – трагикомедия «Дядюшкин сон» Федора Достоевского в постановке Заслуженного деятеля искусств Валерия Персикова (16+). Спектакль участвует в проекте «Пушкинская карта».

Жительница провинциального Мордасова, Мария Москалева, стремясь к жизни в столице, хочет устроить выгодное замужество для своей дочери Зинаиды. Как нельзя кстати в городе появляется богатый и успешный Князь К., правда, крайне почтенного возраста: «волосы у него накладные, глаза вставные, ноги пробочные и весь он на пружинах…». Чем же завершится авантюрный проект главной героини в попытке выиграть счастливый билет в совсем иную жизнь?

8 января в 17:00 – лирическая драма в одном действии «Гранатовый браслет» Александра Куприна в постановке Андрея Цисарука (16+). Спектакль участвует в проекте «Пушкинская карта».

9 января в 17:00 – пластический спектакль в одном действии «Аргентинские страсти» в постановке Иоланты Мельниковой и балетмейстера Наталии Черниной (16+).

В этом спектакле слов действительно нет — главными выразительными средствами здесь являются пантомима, танец, музыка, свет и цвет. Отказавшись от текста как основы драматического театра, постановочная группа попыталась найти иные художественные средства выражения своих мыслей, чувств и эмоций. О любви и страсти, ревности и доверии, об отношениях мужчины и женщины можно говорить вечно. Они могут дарить счастье или разбивать сердца, вдохновлять или уничтожать. Как сохранить любовь? Как не ошибиться на распутье чувств и привязанности?..

Театр соблюдает все нормы безопасности: в здании «масочный» режим, зал заполняется лишь на 50%, предусмотрена рассадка с соблюдением необходимого безопасного расстояния.

Оператор ПЭВМ Бобруйской городской поликлиники № 3 Александра Лесковец заняла 2-е место в номинации «Поэзия. Свободная тематика» 8-го Международного литературного фестиваля «Славянская лира — 2021». Диплом принесло стихотворение «Тяжелая работа», посвященное врачам. Об источниках вдохновения поэтесса рассказала в интервью «Медвестнику».

«Я деревенская девчонка»

Александра родилась в небольшой деревне Колбча на Кличевщине в семье учителей.

Александра Лесковец:

С детства нам с сестрой Ольгой родители читали сказки, часто в стихах, которые легко запоминались. Мы цитировали Пушкина, Чуковского. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Федорино горе», «Мойдодыр»… С ними пришла любовь к поэзии. Особенно Пушкин меня впечатлил, и однажды я решила попробовать что-нибудь сочинить.

Свое первое стихотворение Александра написала в 9 лет. Совсем простое, признается, о природе. Первым слушателем стал отец Александр Михайлович.

Александра Лесковец:

Папа — учитель физкультуры, но у него разносторонние интересы. Он чувствует поэзию, слушает мои стихи, оценивает. Но самый главный критик — сестра, которая тоже очень любит читать. И конструктивная критика приветствуется. Я знаю, что мне еще многому предстоит учиться и расти как поэту. Для этого нужно, чтобы рядом был кто-то в разы сильнее, кто смог бы подсказать. Я всегда настраивала себя слушать и слышать людей. А талантливых поэтов слушаю, затаив дыхание. Мама Антонина Анатольевна — учительница истории, в юности тоже писала стихи, и у нее можно найти немало интересных мыслей.

Учителями были прабабушка, бабушка, тетя. Александра думала о поступлении в педагогический или медицинский. В итоге окончила… Бобруйский филиал БГЭУ. Все решили обстоятельства. В Бобруйске жила тетя, то есть вопрос с квартирой решался сразу. А местное медучилище на тот момент закрыли. Но экономистом работать не пришлось. Все-таки душа, отмечает собеседница, тяготеет к творчеству. Некоторое время Александра работала в библиотеке, а потом устроилась в поликлинику.

Александра Лесковец:

Работа прозаичная, занимаюсь в основном документами. Зато коллектив чудесный, дружный и отзывчивый. Медицинские работники — люди очень умные и активные.

«А ты попробуй!»

Большое влияние на будущую поэтессу оказали школьные учителя.

Александра Лесковец:

Первая учительница Екатерина Артемовна познакомила с чудесными авторами. «Вовка Грушин и другие» Юрия Сотника, «Пятерка отважных» Александра Осипенко, «Палескiя рабiнзоны» Янки Мавра до сих пор остались в памяти.

Поддерживала творческое начало учительница русского языка и литературы Галина Станиславовна. О ней Александра вспоминает с особым трепетом:

Александра Лесковец:

Она всегда говорила: «Не получается? А ты попробуй! Не сомневайся! Пиши, работай над собой, участвуй в конкурсах». На уроках Галина Станиславовна рассказывала уникальную информацию, которой не было в учебнике. Она умела заинтересовать, учила быть внимательными, вдумчивыми и не прощала безграмотности. На выпускном Галина Станиславовна, зная, как мне нравится Марина Цветаева, подарила 2 сборника ее стихов. Было очень приятно.

В литературных конкурсах Александра участвует еще со школы. Первую победу принесло произведение «Чернобыльская АЭС».

Александра Лесковец:

В 2006 году, будучи десятиклассницей, участвовала в конкурсе в память об аварии на Чернобыльской АЭС. Мое стихотворение впечатлило жюри. Почувствовав вкус победы, поверила в себя.

В студенчестве Александра публиковала свои стихи в университетской газете «Пульс».

Александра Лесковец:

А однажды сестра приносит мне журнал «Гаспадыня», а там мои стихи, посвященные бабушке: отправила втайне. Для меня это было шоком. Я не верила, что мои произведения могли опубликовать в таком крупном издании. Потом в газете «Бабруйскае жыццё» напечатали мои стихи о Наталье Гончаровой. Александр Пушкин был моим детским кумиром, я до сих пор люблю его творчество и все, что связано с поэтом. Я нередко посвящаю свои произведения личностям, поступки которых меня впечатлили. «Речь Александра Невского перед боем», «Гагарин Юрий»…

К 70-летию победы в Великой Отечественной войне и в память о поэте-фронтовике Алексее Пысине на Могилевщине проходил литературный конкурс «В нашей памяти живет». Стихотворение «Брестская крепость» принесло поэтессе диплом 1-й степени. А битве при Лесной Александра посвятила стихотворение «Северная война» и одержала победу в литературном конкурсе «Лесная — место воинской славы».

«Я восхищаюсь медицинскими работниками»

В Международном литературном фестивале «Славянская лира» Александра Лесковец участвовала в четвертый раз. В этом году представила на конкурсе стихотворение «Тяжелая работа» о пожилом военном докторе, самоотверженно спасающем бойцов.

Александра Лесковец:

Это стихотворение я написала в прошлом году ко Дню медработников по просьбе главного врача Наталии Кизимовой. Я с удовольствием читаю военную литературу, изучаю историю, меня вдохновляет творчество Константина Симонова. Наталия Владимировна человек начитанный. Всегда волнуюсь, когда иду к ней со своими стихами. Но она умеет найти правильные слова поддержки.

Александра Лесковец признается: восхищается, как медработники справляются с нагрузкой.

Помню, как особенно непросто им было в начале пандемии. Работая в поликлинике, вижу, насколько тяжел их труд, сколько у них обязанностей. Медицинские работники заслуживают уважения и признания. Многие мои знакомые рассказывают, с каким вниманием и заботой к ним относятся в больнице. Такие истории не могут оставить равнодушной.

Среди произведений Александры Лесковец стихотворения «О врачах», «Медицинский работник», «Медицинским сестрам военных лет».

«Меня часто накрывают эмоции»

Александра Лесковец:

Я периодически ходила на литературные мероприятия, и меня заметила председатель бобруйского отделения Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» Надежда Акушко. В 2018 году я стала членом союза. Думаю, стихов у меня не меньше тысячи.

В 2019 году поэтесса выпустила сборник «Мою жизнь нарисует осень».

Что вдохновляет Александру?

Александра Лесковец:

Когда речь идет о любовной лирике, а ее у меня много, нередко спрашивают: о ком это, кому посвящено? Многие образы я придумываю. Часто впечатляет прочитанное, увиденное, услышанное. Если меня что-то цепляет, это выражается в моих стихах.

Самое сложное в стихосложении, считает Александра, идея.

Александра Лесковец:

Она должна быть четко сформулирована. Я должна представлять, о чем буду писать, каким будет результат, то есть увидеть стихотворение, когда его еще нет. Меня часто накрывают эмоции, не хватает последовательности. В этом случае на помощь приходит сестра — расставляет акценты, подсказывает, с какой стороны подойти к идее. Создавать стихи непросто. Я бы не сказала, что это вот так: вдохновение щелк — и ты начала писать. Так мне казалось в детстве. На самом деле творчеству ты отдаешь много сил и эмоций. Но это труд, который приносит удовлетворение. Хорошее произведение трогает душу. Сочиняя стихи, я переживаю сложные ситуации или, наоборот, радуюсь прекрасным событиям. Многие моменты моей жизни остаются в творчестве. Поэзия для меня — это, наверное, все. Это то, что у меня получается, то, что нравится.

«Я всегда любила читать»

Александра признается, что до сих пор с удовольствием перечитывает детскую литературу.

Александра Лесковец:

Люблю Астрид Линдгрен. Философия Карлсона очень даже правильная. «Пустяки, дело-то житейское!» — иногда это действительно так.

К слову, у Александры подрастают маленькие племянники Миша и Толик, поэтому сейчас поэтесса пробует писать стихи для детей.

Александра Лесковец:

В школе меня впечатлила поэма Сергея Есенина «Черный человек», став одним из самых любимых произведений, его я знаю наизусть. Среди любовной лирики нравится Владимир Высоцкий, Александр Пушкин. «Я вас люблю, — хоть я бешусь…» Из белорусских поэтов люблю Кондрата Крапиву, его сатиру. Конечно, Янку Купалу, Якуба Коласа, поэму «Новая зямля»: до сих пор в памяти дядька-кухар, то, как он готовил клецки (смеется. — Прим. ред.). А как волшебно Колас описывает метель…

Из прозы Александра в первую очередь вспоминает «Дзікае паляванне караля Стаха» Владимира Короткевича, «Мы з Санькам у тыле ворага» Ивана Серкова.

Александра Лесковец:

Мне нравится брать в руки бумажные книги, чувствовать их запах…